尊敬的客户:

您好!为了更加便捷和高效地确认芯片加工图纸,请尽量按照如下规范设计图纸,谢谢!

图纸格式要求:

3D常规格式.step/.igs/.x_t

2D常规格式.dwg/.dxf(若是CAD格式请保存2016及以下版本)

若是使用SolidWorks绘图请另存为“Parasolid Binary(*.x-b)”格式

用L-edit绘制的GDSII、CIF、TDB

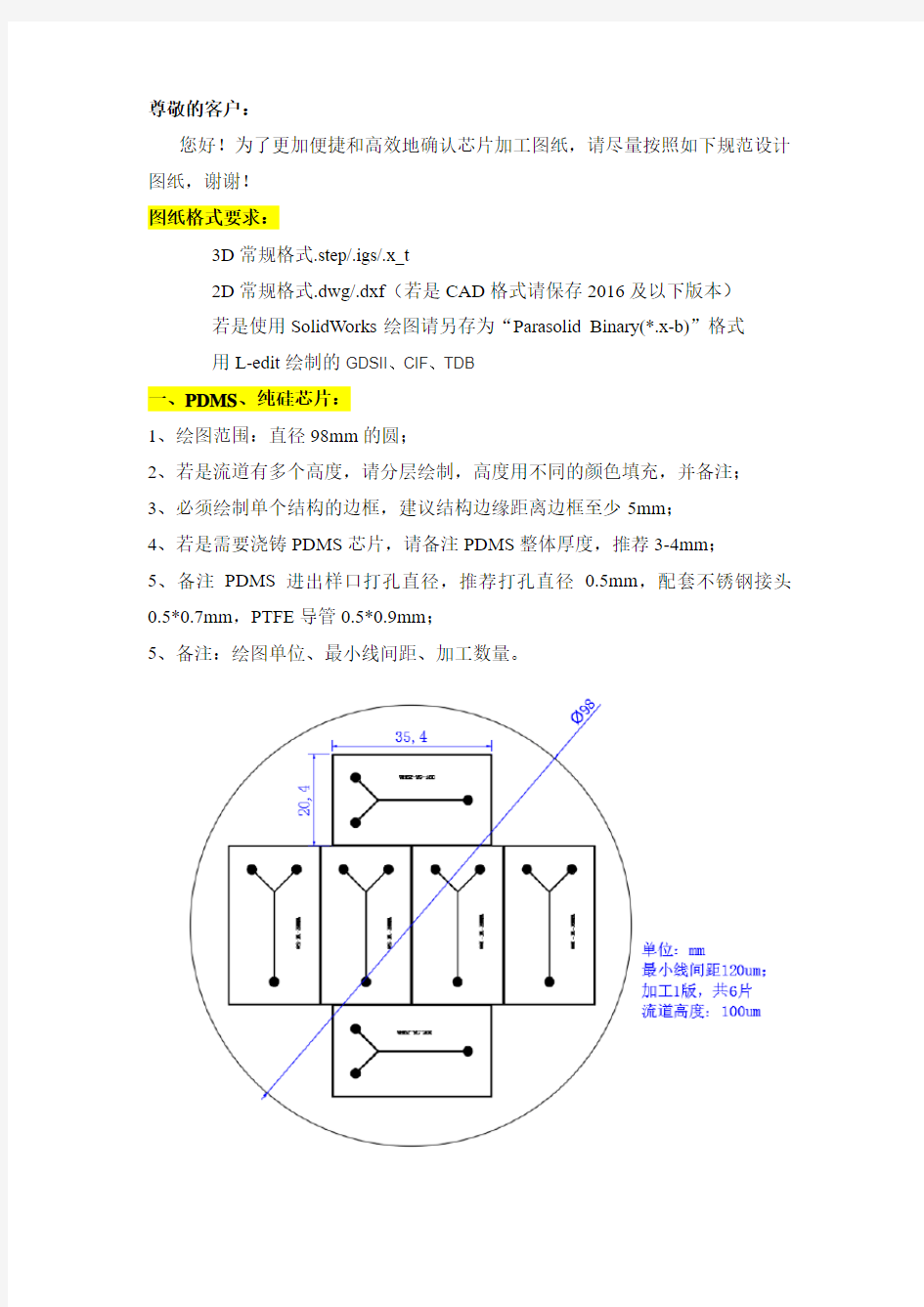

一、PDMS、纯硅芯片:

1、绘图范围:直径98mm的圆;

2、若是流道有多个高度,请分层绘制,高度用不同的颜色填充,并备注;

3、必须绘制单个结构的边框,建议结构边缘距离边框至少5mm;

4、若是需要浇铸PDMS芯片,请备注PDMS整体厚度,推荐3-4mm;

5、备注PDMS进出样口打孔直径,推荐打孔直径0.5mm,配套不锈钢接头0.5*0.7mm,PTFE导管0.5*0.9mm;

5、备注:绘图单位、最小线间距、加工数量。

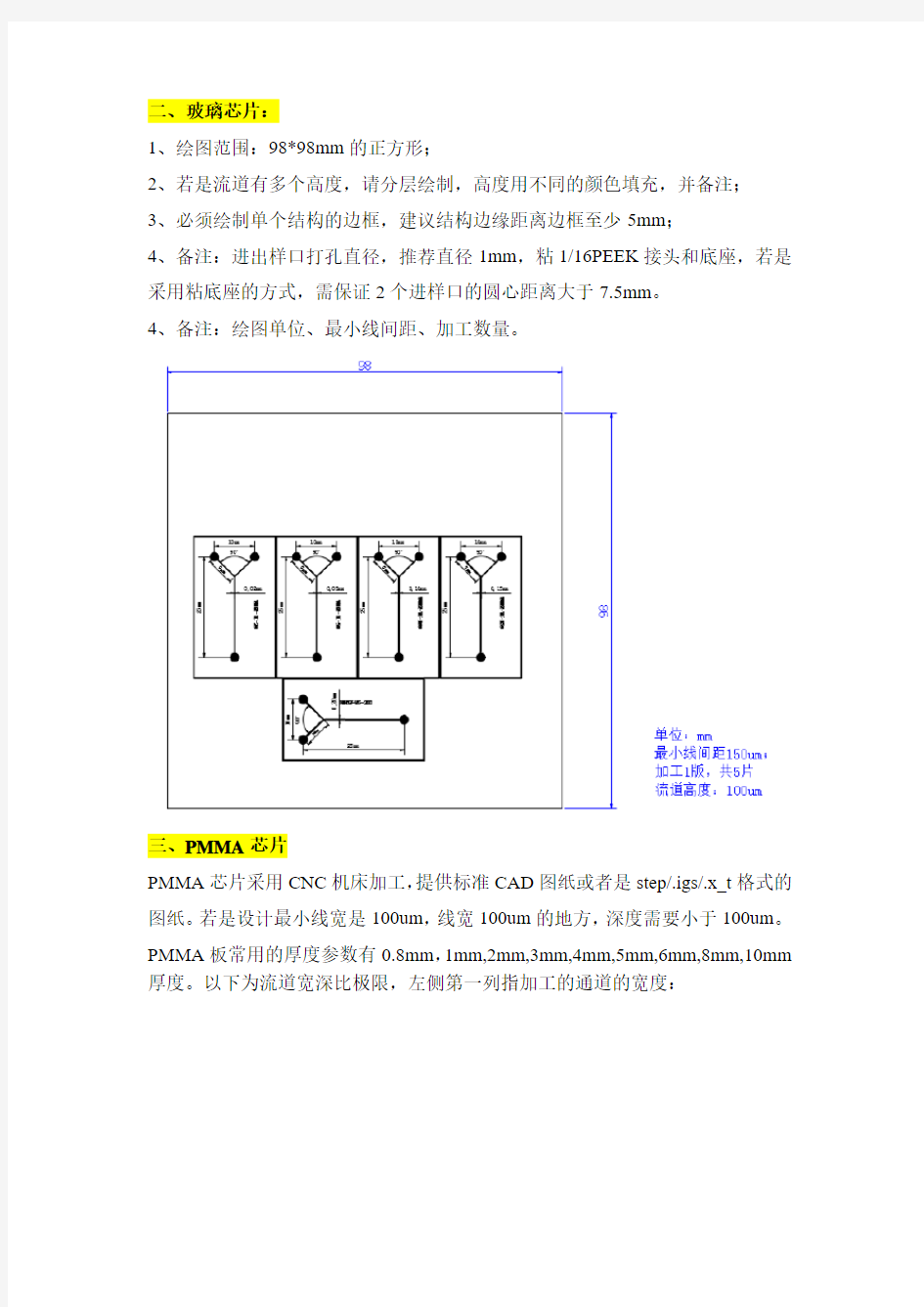

二、玻璃芯片:

1、绘图范围:98*98mm的正方形;

2、若是流道有多个高度,请分层绘制,高度用不同的颜色填充,并备注;

3、必须绘制单个结构的边框,建议结构边缘距离边框至少5mm;

4、备注:进出样口打孔直径,推荐直径1mm,粘1/16PEEK接头和底座,若是采用粘底座的方式,需保证2个进样口的圆心距离大于7.5mm。

4、备注:绘图单位、最小线间距、加工数量。

三、PMMA芯片

PMMA芯片采用CNC机床加工,提供标准CAD图纸或者是step/.igs/.x_t格式的图纸。若是设计最小线宽是100um,线宽100um的地方,深度需要小于100um。PMMA板常用的厚度参数有0.8mm,1mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm 厚度。以下为流道宽深比极限,左侧第一列指加工的通道的宽度:

微流控芯片的发展及制造工艺介绍 微流控芯片的发展微全分析系统的概念是在1990年首欠由瑞士Ciba2Geigy 公司的Manz与Widmer提出的,当时主要强调了分析系统的“微”与“全”,及微管道网络的MEMS加工方法,而并未明确其外型特征。次年Manz等即在平板微芯片上实现了毛细管电泳与流动。微型全分析系统当前的发展前沿。微流控分析系统从以毛细管电泳分离为核心分析技术发展到液液萃取、过滤、无膜扩散等多种分离手段。其中多相层流分离微流控系统结构简单,有多种分离功能,具有广泛的应用前景。已有多篇文献报道采用多相层流技术实现芯片上对试样的无膜过滤、无膜参析和萃取分离。同时也有采用微加工有膜微渗析器完成质谱分析前试样前处理操作的报道。流控分析系统从以电渗流为主要液流驱动手段发展到流体动力气压、重动、离心力、剪切力等多种手段。 直至今日,各国科学家在这一领域做出更加显着地成绩。微流控技术作为当前分析科学的重要发展前沿,在研究与应用方面都取得了飞速的发展。 微流控芯片的原理 微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。电水力泵和电渗流等方法驱动芯片中缓冲液的流动,形成微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应。激光诱导荧光、电化学和化学等多种检测系统以及与质谱等分析手段结合的很多检测手段已经被用在微流控芯片中,对样品进行快速、准确和高通量分析。微流控芯片的最大特点是在一个芯片上可以形成多功能集成体系和数目众多的复合体系的微全分析系统?微型反应器是芯片实验室中常用的用于生物化学反应的结构,如毛细管电泳、聚合酶链反应、酶反应和DNA 杂交反应的微型反应器等。其中电压驱动的毛细管电泳(Capillary Electrophoresis ,CE)比较容易在微流控芯片上实现,因而成为其中发展最快的技术。它是在芯片上蚀刻毛细管通道,在电渗流的作用下样品液在通道中泳动,完成对样品的检测分析,如果在芯片上构建毛细管阵列,可在数分钟内完成对数百

动物医学进展,2019,40(5):115G119 P r o g r e s s i nV e t e r i n a r y M e d i c i n e 微流控芯片检测方法及其在畜牧兽医上的应用 一收稿日期:2018G02G27 一基金项目:国家重点研发计划项目(2016Y F D 0500707);河南省科技厅基础与前沿研究项目(162300410166 )一作者简介:陈凯丽(1991-) ,女,河南郑州人,硕士研究生,主要从事动物寄生虫学研究.?通讯作者陈凯丽,刘珍珍,王朋林,郑一玲,菅复春? (河南农业大学,河南郑州450002 )一一摘一要: 微流控芯片是以微米尺度对被检测流体样品进行操作为特点的技术,与传统的检测方法相比,具有样品消耗少二速度快二效率高等优势.近年来,基于该技术已开发出很多方便快捷的检测方法,例如毛细管电泳二质谱检测二免疫检测二电化学检测二光学检测等.随着畜牧养殖业的规模化和集约化发展,动物疾病对畜牧业的影响日益加大.因此,早期快速检测动物疫病病原具有重要的社会效益和经济价值.论文就几种常用微流控芯片检测方法及其在畜牧兽医领域的应用进行综述,以期为动物疾病诊断提供参考.一一关键词: 微流控芯片;检测方法;畜牧兽医;应用中图分类号:S 853.21 文献标识码:A 文章编号:1007G5038(2019)05G0115G05 一一人类基因组计划的提前完成在很大程度上有赖于美国P EB i o s y s t e m s 公司研制出的高效毛细管自动测序仪,同时也向人们展示了先进检测技术的重要性.微流控芯片(m i c r o f l u i d i c c h i p )检测技术与传统的分析仪器比较,具有使用成本低二样品体积小二 灵敏度高二易于和其他技术设备集成以及良好的兼 容性等显著优势[ 1] .该技术是在数平方厘米的芯片上对化学或者生物样品进行操作和检测的一种生物芯片技术,可以完成样品的预处理二分离二稀释二混 合二化学反应二检测以及产品的提取等所有步骤[ 2G3 ].因其独特的优势,无论在基础研究还是产品的开发方面都受到国际上的广泛关注,目前在生命科学等诸多领域都得到了广泛的应用,本文主要概述了几种常用的微流控芯片检测方法及其在畜牧兽医检测中的应用. 1一微流控芯片技术的发展简介 微流控芯片技术也叫芯片实验室(l a bo na c h i p ,L O C ),是一种以在微米尺度空间完成对化学或生物样品的常规化学和生物实验室功能为主要特 征的技术平台[4] ,简单地说就是在便携设备上甚至 是邮票大小的芯片上实现常规分析实验室所能承担 的功能.该技术是由瑞士学者在1990年提出[5] , 但是当时并没有得到人们的关注,发展前景不是十分明朗.直到1994年美国橡树岭国家实验室对芯片 毛细管电泳的进样方法进行改进[6] ,使其性能和实 用性得到了很大的提高,这在很大程度上促进了微流控芯片技术的发展.在2004年被美国B u s i n e s s 2.0杂志列为 改变未来的7种技术之一 .微流控芯片检测技术虽然在我国的研究起步较 晚,由于科研工作者的不断探索,也得了一定的成就.方肇伦院士率先在国内开展微流控分析系统的研究,发起并组织的 沈阳国际微流控学学术论坛 显著推动了微流控学在我国的发展.林炳承作为我国微流控芯片领域的推动者,其所著的?图解微流控芯片实验室?一书为该领域的研究提供了相应的参考依据. 2一微流控芯片不同检测方法及其在畜牧兽 医中的应用 一一微流控芯片的检测方法主要涵括毛细管电泳二质谱检测二免疫检测二电化学检测及光学检测.2.1一毛细管电泳 毛细管电泳(c a p i l l a r y e l e c t r o p h o r e s i s ,C E )又称高效毛细管电泳(h i g h p e r f o r m a n c ec a p i l l a r y e l e c Gt r o p h o r e s i s ,H P C E ),是依据样品中各种组分的浓度不同和分配行为上的差异来实现分离的继高效液相 色谱之后又一新型的液相分离技术[ 7] .雄性激素是调控动物繁殖行为的主要因子,而睾酮作为雄激素中最重要的激素不仅能够促进副性腺功能还能刺激 精子,对于多胎动物具有十分重要的作用.H u a n g Y 等[8] 将微流控芯片毛细管电泳与化学发光检测器 相结合,在最佳条件下仅需30s 即可准确的检测出 睾酮,这为调控动物的繁殖行为提供了快速有效的

“Lab‐on‐a‐Chip” 二十一世纪的分析测试平台 分析测试无疑是人类最频繁的科学技术活动之一。在人类发展的历史上,分析测试技术对科学技术的进步和经济的发展起到了至关重要的作用。在以生命科学为主导的21世纪,分析测试技术集中体现了当今世界各项高新技术的综合水平,总的发展方向是更加微型化、自动化、快速化与便携化。20世纪90年代出现的微全分析系统(Miniaturized Total Analysis Systems, μ-TAS)完全符合这一战略目标。 μ-TAS又称为芯片实验室(Lab-on-a-chip),是指通过微电子领域已经发展成熟的微型机电技术(Micro-electromechanical Systems, MEMS)在一块几平方厘米(甚至更小)的芯片上构建微型实验室分析平台,该平台集成了生物和化学分析领域中所涉及各种基本操作单位,如样品制备、反应、分离、检测及细胞培养、分选、裂解等,可取代常规生物或化学实验室的各种功能。芯片实验室的优势在于分析化学、微机电加工(MEMS)、计算机、电子学、材料科学与生物学、医学和工程学的交叉,有利于实现分析检测从试样处理到检测的整体微型化、自动化、集成化与便携化这一目标。 计算机芯片使计算微型化,而芯片实验室使实验室微型化,因此,在生物医学领域它可以使珍贵的生物样品和试剂消耗降低到微升甚至纳升级,而分析速度成倍提高,成本成倍下降;在化学领域它可以使以前需要在一个大实验室花大量样品、试剂和很多时间才能完成的分析和合成,将在一块小的芯片上花很少量样品和试剂,以很短的时间同时完成;在分析化学领域,它可以使以前大的分析仪

微流控芯片行业研究 微流控芯片概况 01微流控芯片的定义 微流控的“微”是指实验仪器设备的微型化(尺寸为数十到数百微米);“流”是指实验对象属于流体(体积为纳升到阿升);“控”代表着在微型化设备上对流体的控制、操作和处理。它属于一种底层技术,交织着化学、流体物理、微电子、新材料等多门学科知识,从理论上说任何流体参与的实验,都应有微流控技术的一席之地。 微流控芯片(Microfluidic Chip),又称为芯片实验室(Lab-on-a-Chip),是微流控技术的下游应用单元,是指把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。具体来说,通过MEMS技术在固体芯片表面构建微型生物化学分析系统,从而实现对无机离子、有机物质、蛋白质、核酸以及其他特定目标对象的快速、准确的处理和检测。它将需要在实验室进行的样品处理、生化反应和结果检测等关键步骤都汇聚到了一张小小的芯片上进行,故又被业界誉为“芯片实验室”。 由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。

02微流控芯片的发展历史 上世纪50年代末,美国诺贝尔物理学奖得主Richard Feynman教授预见未来的制造技术将沿着从大到小的途径发展,他在1959年使用半导体材料将实验用的机械系统微型化,从而造就了世界上首个微型电子机械系统(Micro-electro-mechanical Systems,MEMS),这成为了未来微流控技术问世的基石。 从微流控的定义上来讲,真正微流控技术的问世是在1990年。瑞士Ciba-Geigy公司的Manz 与Widmer应用MEMS技术在一块微型芯片上实现了此前一直需要在毛细管内才能完成的电泳分离,首次提出了微全分析系统(Micro-Total Analytical System,ì-TAS)即我们现在熟知的微流控芯片。 1994年,美国橡树岭国家实验室的研究人员Mike Ramsey在Manz与Widmer的原有研究基础上,改进了芯片毛细管电泳进样方法,提高了其性能。同年,世界首届国际微全分析系统学术会议在荷兰Enschede举行,微流控芯片全面进入大众视野。 1995年,全球首家专门从事微流控芯片技术的公司—Caliper Life Sciences在美国马萨诸塞州成立。 1999年世界首台微流控芯片商品化仪器-毛细管电泳微芯片由安捷伦公司和Galiper公司联合推出,被应用于生物分析和临床分析领域。 中国打响打响微流控赛道第一枪的是《Lab on a Chip(芯片实验室)》。该刊创建于2001年,专门用于收录微流控技术研究类文章。一年后,中国迎来了首次以微流控为主题的学术会议,即北京举办的首届全国微全分析系统会议,实现微流控芯片大规模集成。

一文了解微流控芯片技术的发展和未来 从1990年Manz等人首次提出了微型全分析系统的概念,到2003年Forbes 杂志将微流控技术评为影响人类未来15件最重要的发明之一,微流控技术得到了飞速的发展,其中的微流控芯片技术作为当前分析科学的重要发展前沿,在生物、化学、医药等领域都发挥着巨大的作用,成为科学家手中流动的“芯”。 微流控芯片技术 微流控,是一种精确控制和操控微尺度流体,尤其特指亚微米结构的技术。通过在微尺度下流体的控制,在20世纪80年代,微流控技术开始兴起,并在DNA芯片,芯片实验室,微进样技术,微热力学技术等方向得到了发展。 微流控分析芯片最初在美国被称为“芯片实验室”(lab-on-a-chip),在欧洲被称为“微整合分析芯片”(micrototal analytical systems),它是微流控技术(Microfluidics)实现的主要平台,可以把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。有着体积轻巧、使用样品及试剂量少,且反应速度快、可大量平行处理及可即用即弃等优点的微流控芯片,在生物、化学、医学等领域有着的巨大潜力,近年来已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。 微流控芯片的原理 微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。电水力泵和电渗流等方法驱动芯片中缓冲液的流动,形成微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应。激光诱导荧光、电化学和化学等多种检测系统以及与质谱等分析手段结合的很多检测手段已经被用在微流控芯片中,对样品进行快速、准确和高通量分析。微流控芯片的最大特点是在一个芯片上可以形成多功能集成体系和数目众多的复合体系的微全分析系统?微型反应器是芯片实验室中常用的用于生物化学反应的结构,如毛

尊敬的客户: 您好!为了更加便捷和高效地确认芯片加工图纸,请尽量按照如下规范设计图纸,谢谢! 图纸格式要求: 3D常规格式.step/.igs/.x_t 2D常规格式.dwg/.dxf(若是CAD格式请保存2016及以下版本) 若是使用SolidWorks绘图请另存为“Parasolid Binary(*.x-b)”格式 用L-edit绘制的GDSII、CIF、TDB 一、PDMS、纯硅芯片: 1、绘图范围:直径98mm的圆; 2、若是流道有多个高度,请分层绘制,高度用不同的颜色填充,并备注; 3、必须绘制单个结构的边框,建议结构边缘距离边框至少5mm; 4、若是需要浇铸PDMS芯片,请备注PDMS整体厚度,推荐3-4mm; 5、备注PDMS进出样口打孔直径,推荐打孔直径0.5mm,配套不锈钢接头0.5*0.7mm,PTFE导管0.5*0.9mm; 5、备注:绘图单位、最小线间距、加工数量。

二、玻璃芯片: 1、绘图范围:98*98mm的正方形; 2、若是流道有多个高度,请分层绘制,高度用不同的颜色填充,并备注; 3、必须绘制单个结构的边框,建议结构边缘距离边框至少5mm; 4、备注:进出样口打孔直径,推荐直径1mm,粘1/16PEEK接头和底座,若是采用粘底座的方式,需保证2个进样口的圆心距离大于7.5mm。 4、备注:绘图单位、最小线间距、加工数量。 三、PMMA芯片 PMMA芯片采用CNC机床加工,提供标准CAD图纸或者是step/.igs/.x_t格式的图纸。若是设计最小线宽是100um,线宽100um的地方,深度需要小于100um。PMMA板常用的厚度参数有0.8mm,1mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm 厚度。以下为流道宽深比极限,左侧第一列指加工的通道的宽度:

PDMS微流控芯片的制作 摘要:采用最常见的材料PDMS制作微流控芯片,PDMS作为高分子聚合物中的固化型聚合物,被 广泛运用于制备微流控芯片。芯片由PDMS基片和PDMS盖片组成,微流控沟道位于基片上,由盖片进行密封 关键词: PDMS 固化型聚合物微流控芯片基片盖片 1 引言 微流控分析芯片的加工技术起源于半导体及集成电路芯片的加工,但芯片通道的加工尺寸远大于大规模集成电路,芯片的大小约数平方厘米,微通道宽度和深度为微米级,因此对加工技术的要求要低一些。另一方面,对芯片材料的选择,微通道的设计,微通道的表面改性及芯片的制作则是微流控分析芯片的关键问题。 最早的微流控芯片是用单晶硅制作。这主要得益于成熟的微电子和微机械加工技术。玻璃微流控芯片具备优良的光学性能和支持电渗流特性,易于表面改性,可直接借鉴传统的毛细管电泳分析技术,因此在微流控芯片发展初期受到更多重视并得到相应发展,至今仍是最广泛使用的芯片之一。用玻璃材料制作微流控芯片具有很多的优越性,但聚合物以其较玻璃价廉,制作方法简单,生产成本低,可制作一次性使用芯片等特点,正日益为人们所关注。制作聚合物芯片的方法有复制,浇注,注塑,热压等,可在微米尺度范围内加工具有复杂微通道网络的聚合物基片。制作的基片与盖片封合,形成微流控通道。通道表面可进行改性,以提供合适的物理,化学或生物功能,如制成亲水性,易于溶液的装载;制成疏水性则可用作毛细阀,蛋白质,酶或免疫分子的固定和表面电荷的附着。聚合物具有多样化的物理和化学性质,针对特定的应用可选择不同的聚合物。 2 PDMS微流控芯片的制作 2.1 制作材料 聚二甲基硅氧烷(PDMS),固化剂 , SU-8光固胶,培养皿,锡纸,沾灰胶,打孔器 2.2 制作过程 2.2.1 模具的制作

微流控芯片五大优点及四大缺点分析 微流控的五大优点(一)集成小型化与自动化微流控技术能够把样本检测的多个步骤集中在一张小小的芯片上,通过流道的尺寸和曲度、微阀门、腔体设计的搭配组合来集成这些操作步康,最终使整个检测集成小型化和自动化。 (二)高通量由于微流控可以设计成为多流道,通过微流道网络可以同时将待检测样本分流到多个反应单位,同时反应单元之间相互隔离,使各个反应互不相干扰,因此可以根据需要对同一个样本平行进行多个项目的检测。与常规逐个项目检测相比,大大缩短了检测的时间,提高了检测效率,具有高通量的特点。 (三)检测试剂消耗少由于集成检测的小型化,使微流控芯片上的反应单元腔体非常小,虽然试剂配方的浓度可能有一定比例的提高,但是试剂使用量远远低于常规试剂,大大降低了试剂的消耗量。 (四)样本量需求少由于只在小小的芯片上完成检测,因此需要被检测的样本量需求非常少,往往只需要微升甚至纳升级别。此外还可以直接用全血进行检测,对于婴儿、老人、残疾人这些血量少、静脉采集困难的人群,使其检测更加方便;或者是非常珍贵稀少的样本,使其多项指标检测成为可能。 (五)污染少由于微流控芯片的集成功能,原先在实验室里需要人工完成的各项操作全部集成到芯片上自动完成,使人工操作时样本对环境的污染降低到最低程度。例如在分子核酸类检测中,无论是样本本身,还是制备后准备用于检测的核酸,均会对实验室造成污染,气溶胶的扩散使得后续样本检测容易出现假阳性。这也是为什么常规分子核酸类检测需要至少在3个房间分别进行不同的操作。微流控技术的使用很好的解决了这一问题。 正因为微流控具有以上几个重要的优势和优点,使其成为了POCT的首选。而我们判断这类产品在市场上有没有需求和竞争力,可以从这几个方面上进行判断。 微流控的四大缺点(一)核心技术缺乏规范和标准一个成熟的微流控产品,往往需要配套使用的试剂,核心的微流控芯片,芯片驱动平台,光电检测模块,信号处理模块以及人机

微流控芯片加工技术解析 微流控芯片的发展微全分析系统的概念是在1990年首欠由瑞士Ciba2Geigy 公司的Manz与Widmer提出的,当时主要强调了分析系统的微与全,及微管道网络的MEMS加工方法,而并未明确其外型特征。次年Manz等即在平板微芯片上实现了毛细管电泳与流动。微型全分析系统当前的发展前沿。微流控分析系统从以毛细管电泳分离为核心分析技术发展到液液萃取、过滤、无膜扩散等多种分离手段。其中多相层流分离微流控系统结构简单,有多种分离功能,具有广泛的应用前景。已有多篇文献报道采用多相层流技术实现芯片上对试样的无膜过滤、无膜参析和萃取分离。同时也有采用微加工有膜微渗析器完成质谱分析前试样前处理操作的报道。流控分析系统从以电渗流为主要液流驱动手段发展到流体动力气压、重動、离心力、剪切力等多种手段。 直至今日,各国科学家在这一领域做出更加显著地成绩。微流控技术作为当前分析科学的重要发展前沿,在研究与应用方面都取得了飞速的发展。 微流控芯片的原理微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。电水力泵和电渗流等方法驱动芯片中缓冲液的流动,形成微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应。激光诱导荧光、电化学和化学等多种检测系统以及与质谱等分析手段结合的很多检测手段已经被用在微流控芯片中,对样品进行快速、准确和高通量分析。微流控芯片的最大特点是在一个芯片上可以形成多功能集成体系和数目众多的复合体系的微全分析系统?微型反应器是芯片实验室中常用的用于生物化学反应的结构,如毛细管电泳、聚合酶链反应、酶反应和DNA 杂交反应的微型反应器等。其中电压驱动的毛细管电泳(Capillary Electrophoresis ,CE)比较容易在微流控芯片上实现,因而成为其中发展最快的技术。它是在芯片上蚀刻毛细管通道,在电渗流的作用下样品液在通道中泳动,完成对样品的检测分析,如果在芯片上构建毛细管阵列,可在数分钟内完成对数百种样品的平行分析。自1992 年微流控芯片CE 首次报道以来,进展很快?首台商品仪器是微流控芯片CE (生化分析仪,Aglient),可提供用于核酸及

本技术涉及一种基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法,该微流控芯片表面有微结构和微通道,通过pH响应性分子对微通道表面进行改性,在不同pH刺激下,微通道的表面形貌和化学构型的可逆性变化导致表面浸润性的变化,控制微流体在微通道表面的运动,从而实现对微流体流动进行控制的智能微泵,主要应用于电泳分离、色谱分离、免疫分析等相关领域。该微流控芯片实现了微流体的智能驱动,极大降低了微流体驱动成本,具有便携、经济、快速、高效的特点,为微流体的驱动提供了一种全新的微泵技术。 技术要求 1.一种基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法,该微流控芯片表面 有微结构和微通道,通过pH响应性分子对微通道表面进行改性,在不同pH刺 激下,微通道的表面形貌和化学构型的可逆性变化导致表面浸润性的变化,控 制液流体在微通道表面的运动,从而实现对微流体流动进行控制的智能微泵。 2.按权利要求1所述的基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法,其 特征在于,其制作步骤如下: (1)用计算机辅助设计软件设计和绘制微流控芯片中各层芯片的微结构和 微通道图形。 (2)通过微加工技术在各层微流控芯片基材表面和粘性薄膜上加工所需的 微结构和微通道,包括进样孔、分离主通道和分离分通道。 (3)利用双层粘性薄膜,将各层微流控芯片对齐、粘合、加压封合,组成 微滴流动可控的微流控芯片。 (4)在微通道进行pH响应性分子对微通道的表面改性。 (5)在微流体通道中切换溶液的pH值,微通道表面的浸润性从亲水至疏水 的转换。 3.按权利要求1或2所述的基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法, 其特征在于,这种基于微流控芯片的pH响应微泵的核心功能器件是微流控芯 片,此芯片可以批量生产、多次利用、灵活设计与组装。 4.按权利要求1或2所述的基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法, 其特征在于,这种基于微流控芯片的pH响应微泵的微结构和微通道是通过数控 铣刻、激光刻蚀、LIGA技术、模塑法、热压法、化学腐蚀、软刻蚀技术的微加 工方法在芯片基材表面制备,尺寸在微米级别。 5.按权利要求1或2所述的基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法, 其特征在于,这种基于微流控芯片的pH响应微泵是由两层芯片叠加而成,构成 三维立体的微结构和微通道网络。 6.按权利要求1或2所述的基于微流控芯片的pH响应微泵及其制备方法, 其特征在于,这种基于微流控芯片的pH响应微泵可以在一块芯片上制作多组微 结构和微通道,构成多组控制单元,可选择性控制微流体的流动方向。

微流控芯片技术详解_微流控技术在生物医学上的应用 微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。 本文首先介绍了微流控技术原理及微流控芯片的工作原理,其次详细的阐述了微流控芯片技术,最后介绍了微流控技术在生物医学上的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。 微流控技术原理微流控(microfluidics )是一种精确控制和操控微尺度流体,以在微纳米尺度空间中对流体进行操控为主要特征的科学技术,具有将生物、化学等实验室的基本功能诸如样品制备、反应、分离和检测等缩微到一个几平方厘米芯片上的能力,其基本特征和最大优势是多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合、规模集成。是一个涉及了工程学、物理学、化学、微加工和生物工程等领域的交叉学科。 微流控是系统的科学技术,它使用几十到几百微米尺度的管道,处理或操控很少量的(10*至10~18升,1立方毫米至1立方微米)流体。最初的微流控技术被用于分析。微流控为分析提供了许多有用的功能:使用非常少的样本和试剂做出高精度和高敏感度的分离和检测,费用低,分析时间短,分析设备的印记小。微流控既利用了它最明显的特征一一尺寸小,也利用了不太明显的微通道流体的特点,比如层流。它本质上提供了在空间和时间上集中控制分子的能力。 微流控芯片的工作原理微流控芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建微流路系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和液相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应液后,采用微机械泵。电水力泵和电渗流等方法驱动芯片中缓冲液的流动,形成微流路,于芯片上进行一种或连续多种的反应。激光诱导荧光、电化学和化学等多种检测系统以及与质谱等分析手段结合的很多检测手段已经被用在微流控芯片中,对样品进行快速、准确和高通量分析。微流控芯片的最大特点是在一个芯片上可以形成多功能集成

7月18号星期三 ○1Microfluidic微流控芯片技术μTAS 微全分析系统Microfluidic Fiber chip微流控光纤芯片 ○2PDMS 聚二甲基硅氧烷用来制作微流控沟道 优点:良好地绝缘性,能承受高压,热稳定性高,适用加工各种生化反应芯片;具有优良的光学特性,可应用于多种光学检测系统。与传统的硅、玻璃相比PDMS的原材料价格便宜,芯片加工成本低,制作周期短,可重复使用。 ○3电泳:带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳。利用带电粒子在电场中的移动速度的不同而达到分离的技术叫做电泳技术。带电粒子在电场的作用下,单位时间移动的距离即为迁移率。 ○4光电倍增管(PMT)photomultiplier能将微弱的光信号通过光电效应转变成电信号并利用二次发射电极转为电子倍增的电真空器件。雪崩光电二级管(APD)avalanche photodiode一种半导体光器件,在加大偏压的作用下会产生雪崩(光电流成倍的激增)的现象。 有机发光二极管(OLED)一种薄膜多层器件,由碳分子或聚合物组成,能通过细微的改变器件的化学组成来调节OLED的发光波长峰值 ○5光电导效应:入射光子射入到半导体表面,吸收产生电子空穴对,自生电导增大 光生伏特效应:一定波长的光照射到非均匀半导体(PN结),在自建

场的作用下,半导体内部产生光电压。 ○6微流控光纤芯片是把光纤植入到芯片中并与微流控沟道垂直对准,用来激发微流控沟道中带荧光物质标记的DNA或氨基酸以产生荧光信号。材料大多数是多模光纤和PDMS。 集成在芯片上的光纤作为激发光源,可使激发光斑的大小与微流控沟道的深度尺寸相接近,提高了检测灵敏度,省去了光学聚焦系统。

微流控芯片的前景简介 微流控技术从最近十几年来就一直带有很多明星光环,比如2006年7月,Nature杂志将微流控技术称为“这一世纪的技术”,在2004年美国Business 2.0杂志封面文章称其是“改变未来的其中新技术之一”。所以焜哥有理由相信,微流控技术将会是21世纪具有革命性的一项科学技术。 据某证券投资公司的行业报告称:微流控芯片产业的产值在2015年为28亿美元,到2018年市场规模将达到58亿美元,年复合增长率(CAGR)超过了27%。这么高的复合增长率,让焜哥看得真是鸡血沸腾啊。。。 (微流控即时诊断市场预测,法国市场研究机构Yole Development提供的数据,转载自互联网)

微流控作为一项革命性的技术,可以应用的领域非常多,比如目前应用最为广泛的医疗诊断领域,食品安全领域,环境监测领域等。下图简单总结了几个微流控可以大展身手的领域。 即时检验(Point-Of-Care-Testing,POCT)是体外诊断(IVD)行业的一个新兴细分行业,也是目前微流控应用最为市场化的一个行业,国外有很多公司已经开发出了快速,安全,准确度高的微流控芯片,这些芯片功能齐全,形状多样。如下图为几种成功的微流控技术与POCT结合的应用场景。

POCT的快速发展离不开检验技术的不断升级,更新,截止目前为止,POCT从初期的干化学,免疫层析技术已经发展到了目前的传感器技术,生物芯片技术,以及代表未来技术潮流的微流控芯片技术等,这些技术的发展遵循的路线可以大体上分为:(按照样本与试剂接触媒介的不同)“Tube,Chip,Paper”三个阶段。从下图可以看出微流控技术在POCT中所占据的技术地位。

Abaxis 公司的微流控芯片简介 第一部分:Abaxis公司的微流控芯片简介 1 Abaxis血液分析系统简介 据官网介绍,Abaxis公司于1989年成立,其技术主要起源于美国橡树岭国家实验室,为美国国家航空航天局(NASA)研发制造一款小巧快捷的移动生化分析仪,并研发出独有的Orbos微流控技术,将生物化学中所涉及的血液采样、分离、稀释、制备、反应、检测等基本操作单元集成在微芯片中,以微通道网络贯穿各个实验环节。该技术获得FDA和CLIA质量体系认证,开创了全球独一无二的“末梢血生化检测”和“移动全自动生化检测”的新时代。 图1.1. Abaxis公司的Logo. Abaxis主要致力于为人体医疗市场和动物医疗市场提供强大的POCT血液分析仪,不管是针对人类的血液检测,还是动物的血样分析,Abaxis的血液检测系统都可以分为两个部分:分析仪和检测圆盘芯片,和其他POCT分析系统类似,该分析仪的主要作用是给检测芯片提供驱动力,检测时所需温度,光学检测,控制模块和控制界面等。 其检测圆盘芯片是采用先进的微流控技术制备而成,把血液生化分析所需要的采样,分离,稀释,制备,反应,检测等基本操作单元都集成在一起,以此来完成整个生化检测流程,适用于该圆盘芯片的检测样品可以是全血,血清和血浆,且所需样品量少(100uL),检测时间快(12min)。

图1.2. Abaxis公司的血液分析仪产品. 值得一提的是,Abaxis这款血液分析系统早在1993年左右便完成了专利布局,其产品也早在90年代就应用到NASA的航天领域,目前我们所看到的这款产品可以说仍然是基于二十多年前Abaxis所开发的微流控技术,而这款产品时至今日仍然被国内许多微流控厂商所追捧,所以从中可以看出国内外在微流控领域的差距。 1.1 人体检测用生化分析系统—PiccoloXpress Piccolo Xpress生化分析系统在设计之初就是为了检测宇航员的各项身体指标,在航空失重的环境下,想要像地面实验室操作一样对宇航员进行抽血检测几乎是不可能的,故而橡树岭国家实验室开发出了这款离心驱动的生化分析系统。 为了适应航空中各种复杂的测试环境,Piccolo Xpress就必须具有轻便可携带,检测结果准确,可重复多次稳定运行,操作简单等特点。如下图所示为专门用于人体生化检测的Piccolo Xpress分析仪和检测芯片,这套分析系统采用微流控技术已经能够完美的达到上述各种要求。 图1.3 人体检测用生化分析系统-PiccoloXpress仪器和检测芯片