成矿系统研究与找矿

翟裕生

(中国地质大学,北京,100083)

摘 要:成矿系统研究适应了地球科学系统化的发展趋势,是当今矿床学研究的重要内容之一。文中在对成矿系统的定义、结构、要素、作用产物等进行论述的基础上,提出成矿系统研究的4个要点:1按构造动力体制划分成矿系统大类;o多因耦合、临界转换的成矿作用机理;?矿床系列和异常系列构成的矿化网络;?矿床形成-变化-保存的演变过程。作者明确了成矿系统研究应从矿化网络入手的方法,总结了矿化网络研究的主要内容,提出了通过成矿系统研究发现新类型矿床的几个途径,分析了成矿系统研究的资源环境效应,并探讨了成矿系统研究的理论意义。

关健词:成矿系统;矿化网络;新类型矿床;资源环境效应中图分类号:P 61 文献标识码:A

文章编号:1672-4135(2003)02-65-07

收稿日期:2003-01-23

基金项目:国土资源部地质调查项目(K1-4-1-5);中国地质调查局项目(200110200069)

作者简介:翟裕生(1930),男,中国科学院院士,教授,博士生导师,矿床学专业,现任国际矿床成因学会矿田构造组主席。

1 概述

成矿系统研究是系统科学方法在矿床学中的一种创新性应用,它是在矿床组合、成矿系列等研究的基础上发展起来的,体现了现代矿床学向系统化、全球化发展的一种趋势,拓宽了矿床学研究领域,给矿床学研究注入了新的活力。1.1 成矿系统的定义

成矿系统一词最早出现在1973的俄文地质辞典[1]中,它被解释为/由成矿物质来源、运移通道和矿化堆积场所组成的一个自然系统0。之后 . .马祖洛文[2]、 . .森雅克夫[2]、 . .契克夫[3]、A.L.贾奎斯[3]以及我国学者於崇

文[4、5]、李人澍等也先后有过关于成矿系统的论

述。翟裕生[7、8]

提出/成矿系统是指在一定的时空域中,控制矿床形成和保存的全部地质要素和成矿作用动力过程,以及所形成的矿床系列、异常系列构成的整体,是具有成矿功能的一个自然系统0。成矿系统的概念中包括了控矿要素、成矿作用过程、形成的矿床系列和异常系列,以及成矿后变化保存等四方面基本内容,体现了矿床形成有关的物质、运动、时间、空间、形成、演化的统一性、整体性和历史观。

成矿系统不同于成矿系列。/成矿系列是具有成因联系的矿床所组成的自然体0,是/四维生

间中有内在联系的矿床组合(陈毓川等1998)0。成矿系列(或称矿床成矿系列、矿床组合)主要从矿床类型组合的角度去研究相关矿床之间的联系,而成矿系统是由矿质来源、控矿因素、成矿过程、成矿产物(矿床组合及有关异常)和成矿后改造保存等一系列要素组成的一个自然伤体系。它主要从成矿要素、成矿作用过程、成矿作用动力学动研究成矿的总体特征,包括矿床组合及有关地质异常之所以形成的原理,即研究成矿系列的成因、动力和过程。成矿系统在理论内容探索上更为全面,从系统观点看,可以认为成矿系列是成矿系统中的一个重要组成部分。

1.2 成矿系统的结构

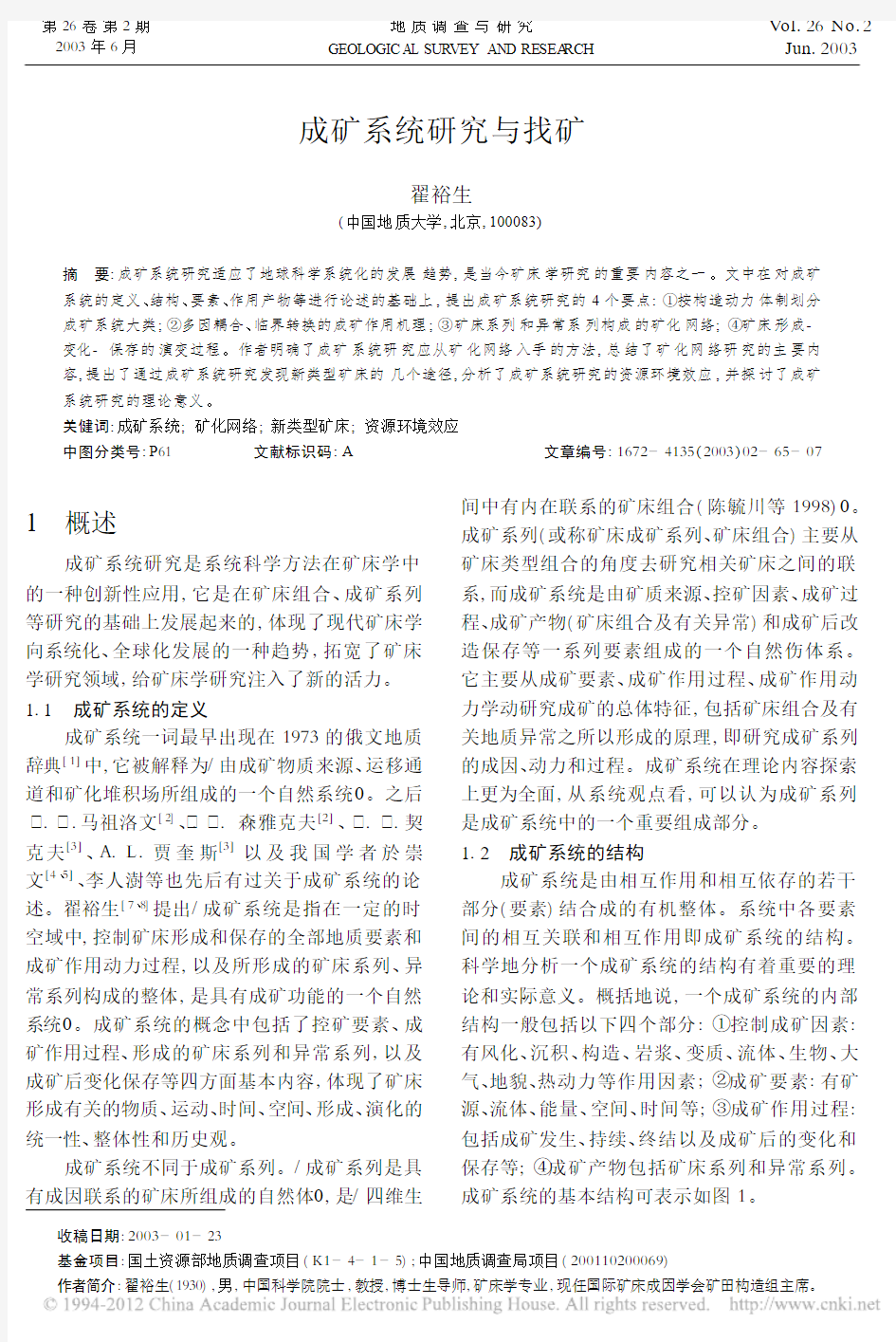

成矿系统是由相互作用和相互依存的若干部分(要素)结合成的有机整体。系统中各要素间的相互关联和相互作用即成矿系统的结构。科学地分析一个成矿系统的结构有着重要的理论和实际意义。概括地说,一个成矿系统的内部结构一般包括以下四个部分:1控制成矿因素:有风化、沉积、构造、岩浆、变质、流体、生物、大气、地貌、热动力等作用因素;o成矿要素:有矿源、流体、能量、空间、时间等;?成矿作用过程:包括成矿发生、持续、终结以及成矿后的变化和保存等;?成矿产物包括矿床系列和异常系列。成矿系统的基本结构可表示如图1。

第26卷第2期2003年6月

地质调查与研究

GEOLOGIC AL SURVEY AND RE SEA RC H

Vol.26No.2

Jun.2003

图1成矿系统及其演化

Fig.1Metallogenic system and its evolution

1.3成矿系统基本要素

成矿系统的基本要素:成矿物质、成矿流体、成矿能量、输运通道、矿石堆积场地。

(1)成矿物质是成矿的主要物质基础,包括金属元素、非金属元素、有机质和它们的化合物。地幔、地壳和水圈是成矿物质的总仓库,能源源不断地供应成矿物质。成矿物质既可直接来源于一般岩石,也可来源于已初步富集某些矿质的矿源层(岩)。矿床中的矿质可是单组分的,如单一的铜矿,也可以是多组分的,如Cu、Au矿床, Pb、Zn、Ag矿床,它们或来自同一个矿源场,或来自不同矿源场而在运动汇集过程中通过多组分耦合而形成多矿种矿床。

(2)成矿流体指各类地质流体经过一定的地质演化而成为包含和搬运成矿物质的那一部分流体,包括来源于大气降水、海水、地层水、岩浆水、变质水和幔源的流体等,一些矿化剂如F、Cl、S、P等也以多种形式被溶于水中参与对矿质的搬运和沉淀作用。成矿流体的功能是萃取、溶解、搬运和沉淀、聚集成矿物质,是沟通矿源场、运移场和储矿场的纽带和媒介,是成矿系统中最为活跃的要素。

(3)成矿能量成矿作用动力学的核心是成矿作用的发生。即矿化向成矿的转变,这就需要自然力的驱动,促使成矿的动力是广义的,有热梯度、压力梯度、浓度梯度、速度梯度和化学反应亲合力等。在这些作用力的驱动下,成矿系统这部/机器0得以发动和运行,包括流体的萃取、运移、流体输运过程中的水)岩反应(也即系统与环境的耗散作用等)以及流体中有用物质的沉淀堆积等。

(4)成矿流体通道指矿质及成矿流体在地质体中输运井趋向富集的渠道和路径,它是联系矿源场和储矿场的构造)岩石网络,也被称为运移场或中介场,通道包括岩石中的孔隙、裂隙、断层、空洞等形式,具有连通性、方向性和局域性。运移的主干通道一般是由构造作用形成,如断裂带。具有一定规模的透水层也可以作为流体的主干通道。

(5)矿石堆积场地是由岩石)构造因素耦合形成的,形成矿石堆积场地有三个条件:一是有足够的矿石堆积空间(可以是原已存在,也可以是在成矿过程中逐步扩展):二是有利于矿石沉淀的物理化学条件,常称为地球化学障、地球物理障或构造物理化学障。指物理化学性质的突变带;三是有封闭矿液使之汇聚而不致分散流失的圈闭(封闭)条件,包括岩性圈闭和构造圈闭或二者的复合。

1.4成矿系统作用产物

一个成矿系统的作用产物包括矿化带或成矿带等,它们由多个矿床、矿点和各类异常组成。它们在形成时间上有早有晚,形成过程有长有短,常表现为阶段性;在空间上组成有序的结构,形成三维的矿化网络。

矿床是成矿作用的主要产物。一个成矿系统中可以形成不同矿种不同类型的矿床群体。这些

66地质调查与研究第26卷

不同类型矿床具有一定的时)空结构,在空间常表现为集群性和分带性;在时间上显示阶段性、叠加性。一般将一个区域中有成因联系的不同矿床类型组成的整体称为成矿系列或矿床系列,例如长江中下游中生代中酸性岩浆-热液成矿系统中的矽卡岩型Fe-Cu 矿、斑岩型Cu-Mo 矿和角砾岩筒型Cu-Au 矿等,即组成一个成矿系列。

除矿床外,成矿作用还经常形成有一定浓集但根据目前经济技术条件尚不能被工业利用的矿化称为矿点或矿化点。有些矿点虽暂时不能利用,但在具备更高采选冶水平或矿业市场显著需要时,有可能被开采利用而升级为矿床。

伴随着矿床和矿点的形成,还会产生各类异常(地质的、地球化学的、地球物理的),它包括岩石的、矿物的、元素的、同位素的、流体的、构造的、以及重、磁、电、震、放射性等种种异常。这些异常或由矿体物化因素直接引起,与矿体关系密切,一般占有比矿体更大的空间,常表现出分带性。

2 成矿系统研究要点

2.1 按构造动力体制划分成矿系统大类

成矿系统是大陆动力演化的产物,构造动力是成矿的基本因素之一,不同构造动力体制产生

不同的成矿系统。常见的构造动力学体制有7种:1伸展(拉张))))裂谷、大型生长断层或同生断层、盆岭构造、变质核杂岩构造等;o收缩(挤压))))板块俯冲带含岛弧、陆缘岩浆弧、构造混杂岩带等,大型推覆构造,大型逆冲断层等;?走滑)))转换断层、走滑断层系(含拉分盆地)等;?隆升)))地幔柱上升、地壳热点、底辟构造系等;?沉降)))沉积盆地、拗陷带等;?大型韧性剪切)))结晶基底的韧性剪切带,有逆冲、正滑、走滑之分;?大型陨石撞击)))古陨石坑及相件的侵入杂岩。

以上7种构造动力体制都有特定的构造组合、岩石建造和成矿系统,即:A )伸展构造成矿系统(大类);B )挤压构造成矿系统(大类);C )走滑构造成矿系统(大类);D )隆升构造成矿系统(大类);E )沉降构造成矿系统(大类);F )大型韧性剪切成矿系统(大类);G )陨击构造成矿系统(大类)。每一成矿系统大类间还有过渡、复合等型式。

在上述按构造动力型式划分成矿构造背景和成矿系统大类的基础上,再按主要的成矿机理划分出几个基本的成矿系统类,每类中再按含矿建造及成矿环境划分为若干个成矿系统(表1)。

表1 主要的成矿系统类型

Table 1 Main types of m etallogenic system

成矿系统类成矿系统

主要矿产或建造

环境? 岩浆成矿 系统类

1.镁铁质-超镁铁质类Cr 、Cu 、Ni 、E Pt 、Ti 、V 、Fe ,

2.幔壳源花岗岩类Fe 、Cu 、Au 、Pb 、Zn 、Mo 、Sn ,台区、槽区;

3.壳源花岗岩类

W 、Li 、Be 、S n 、Nb 、Ta 、R EE ,陆相、海相;4.碱性岩-碳酸岩类金刚石、Nb 、P 、REE 深部、浅表

5.火山-次火山岩类Cu 、Au 、Sn 、U 、Ag 、非金属,ò 热液(水) 成矿 系统类

6.斑岩热液

Cu 、Mo 、Au 7.火山热液(含VMS)

Cu 、Pb 、Zn 、Fe 、S 、Au 、Ag 台区、槽区;8.浅成低温热液(含MVT 、卡林型)Pb 、Zn 、Ag 、Au 、U 、Hg 、S b 台区、槽区;

9.动力热液

Au 、Ag 、Pb 、Zn 以浅表环境为主

10.热水沉积(含Sedex 型)Pb 、Zn 、Cu 、S ó 沉积成矿 系统类

11.滨海-浅海相沉积Fe 、Mn 、P 、Al ,12.深海相(含黑色页岩相)V 、U 、Ni 、Co 、Mn ,13.陆相及泻湖相蒸发沉积钾盐、岩盐、石膏,陆区、海区、14.陆相及滨海相砂矿Sn 、Au 、金红石,海陆过渡区

15.陆相砂岩型

Cu 、Pb 、Zn 、U ,? 生物成矿 系统类16.陆相及海相交互相成煤煤、煤层气,17.陆相及海相成油气石油、天然气,(也有无机成因的)各类盆地

18.生物岩类

礁灰岩.磷块岩? 改造成矿 系统类(或 叠加改造 成矿系统

类)

19.变质改造(含BIF)建造Fe-S i 建造、Fe 、Au ,20.动力改造(含剪切带Au 矿)Au ,古陆、古陆活化区、

21.岩浆(热液)改造Cu 、Fe 、Pb 、Zn ,低纬度区22.风化改造

Ni 、Al 、Cu 、Fe 、Mn ,

注:1.此分类以金属成矿为主;2.每一系统中还可按主岩、矿源、元素组合类型的不同划分为亚系统;3.各系统间有一些过渡、转化或复合

类型。

67

第2期 翟裕生:成矿系统研究与找矿

2.2 多因耦合、临界转换的成矿作用机理

成矿作用是一类特殊的地质事件,多因耦合与临界转换是成矿作用发生的普遍机制。

多因:成矿作用涉及地质的、化学的、物理的、生物的诸多因素,地质因素中又包括构造的、岩石的、地层的等;物理、化学因素中又包括温度、压力、物质组份及行为等;其作用过程又与源、流、运、储及相关制约因素密切联系。

耦合:指上述各因素间的相互作用和彼此影响,多种有利控矿因素在一定时空域中耦合是成矿作用发生的重要条件。

临界:不同状态的转换点(边缘成矿、界面成矿,,)。各种控矿因素在特定条件下呈现出临界状态,造成各种界面和边缘,常是成矿作用发生的有利地段和有利时段。

转换:控矿因素和成矿参数的转变(转折),包括突变、渐变。不同环境、不同尺度、不同形式的成矿参数的临界转换,是很多矿床形成的基本条件。

以上几点是常见的成矿作用机制,详见有关文献[10~

20]

。现以华北克拉通北部SEDEX 型铂、锌、

铜、硫矿床为例,说明多因耦合程度不同导致的成矿差异(表2)。这些矿床都产在元古代的陆缘或

陆内裂谷(或裂陷槽)环境,都是由热水沉积作用形成,其矿质既有幔源也有壳源,在具备较充分矿质的基础上,由于具体的控矿因素不同,导致其矿床规模有明显差异。需要说明的是,表2中的对比是经验性的、定性的,有待向定量方向发展。但它说明了多个成矿条件同时出现在成矿的局部地段,达到成矿要素的充分耦合是形成大型)超大型矿床的一个重要条件。

表2 古大陆边缘构造-成矿系列

Table 2 Tectonic-m etallogenic system in the old block margin

陆缘构造动力型式

陆缘类型

构造部位代表性成矿系统主要矿种

成矿带实例

离散型(拉张)伸展被动陆缘

裂谷、坳拉谷、同生断层、陆缘盆地、海大陆架

热水型沉积、火山热液型、沉积和生物沉积型

Pb 、Zn 、Cu 、Fe 、REE 、Mn 、Al 、P 狼山-渣尔泰Pt 2成

矿带、南秦岭Pt 2成矿带、扬子陆块西南

缘Pt 1磷成矿带会聚型(挤压)主动陆缘

岛弧、陆缘岩浆弧、

构造混杂岩、逆冲推

覆带、弧后盆地

火山热液型、斑岩热

液型、中深成岩浆热

液型、浅层低温热液

型、动力改造成矿型Au 、Cu 、Mo 、W 、Sn 、Pb 、Zn 、Cr 、Ni 日本列岛、美洲西缘

Mz-Kz 成矿带、华北陆块北缘中段前

寒武纪成矿带转换型(走滑)转换陆缘

走滑断层系(含拉分

盆地及火山-次火山带)

动力改造成矿型、斑岩热液型、火山热液型、热液改造型

Au 、Cu 、Mo 、Cr

庐断裂成矿带、滇西

三江地区Kz

成矿带

68

地质调查与研究 第26卷

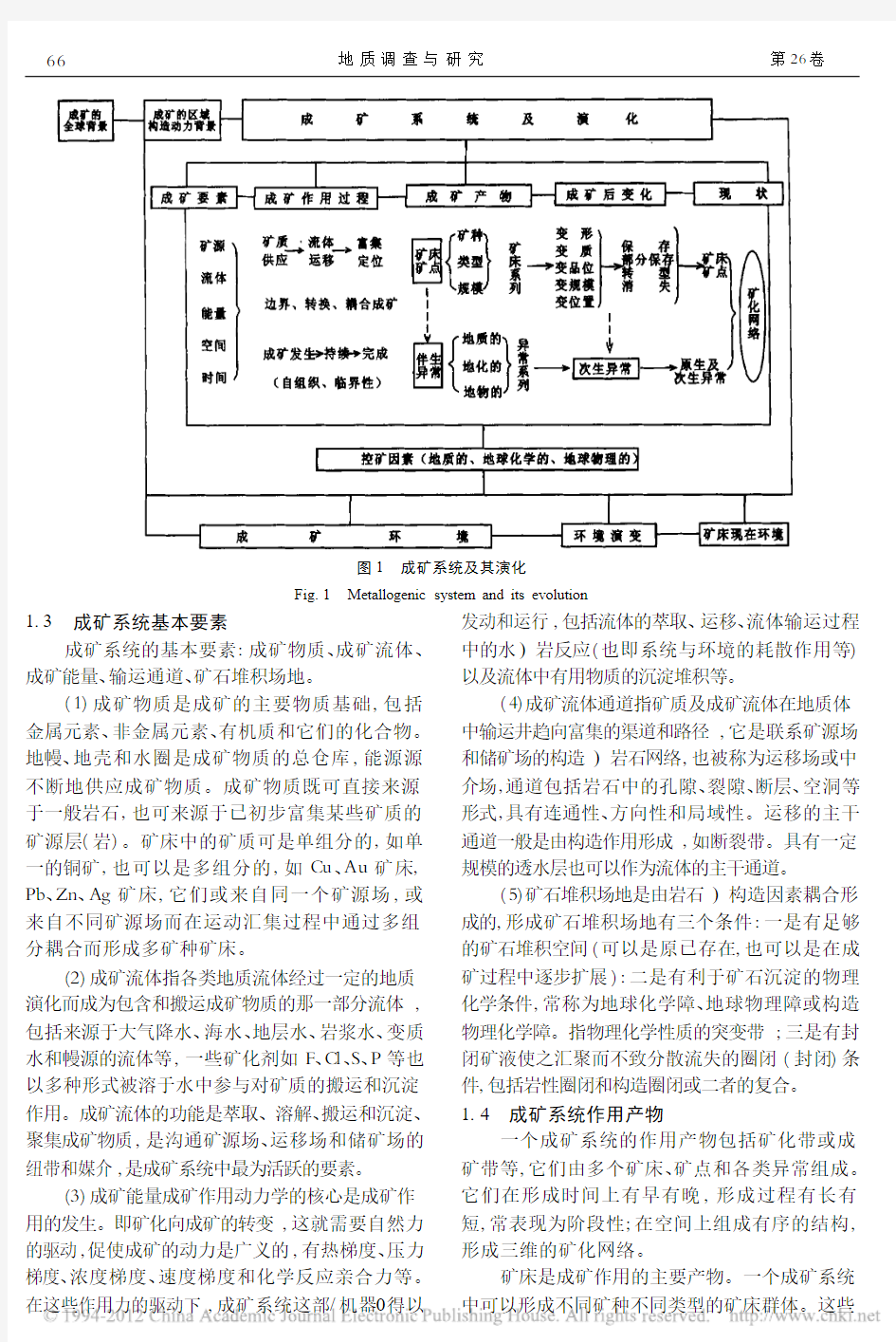

控矿参数的联动转换可能是形成大矿的一种机制,如在变质核杂岩的构造)疗体成矿系统,仰展作用导致的地壳变薄和地幔上隆造成了变质核杂岩区的高地热梯度的高热流环境,有利于地壳下部岩石的混合岩化和重熔,使以壳源为主的中酸性岩浆活动常发育于变质核杂岩的中心部位,为成矿元素的迁移提供了热能。下盘岩石在地壳深处以韧性变形为主,形成网络状韧性剪切带,使基底岩系或侵入其中的基性岩糜棱岩化,提供部分变质热液,加上岩浆来源的热液,形成还原环境下的热液

循环系统。在构造泵吸作用下,热液淬取了分散在基岩中的成矿组分,成为含矿热液。上盘高角度正断层系和脆性破裂系为地下水的深循环提供了通道,异常的热梯度为流体循环提供了热能,从而形成)个与大气降水体系相连的氧化环境下的水热循环系统(图2)。剥离断层构成了一个构造、流体和Eh 都呈显著差异的临界转换带,两套不同性质的热水循环系统在剥离断层附近交汇,形成很好的氧化-还原带,成为矿质沉淀的地球化学有利地

段。

图2 变质核杂岩构造流体系统示意图

Fig.2 Schematic diagram of the structure-fluid system of the metamorphic core complex

1.碎裂岩带;

2.糜棱岩化带;

3.同构造花岗岩;

4.岩石圈地幔;

5.沉积岩层;

6.表生堆积物;

7.上盘流体系统;

8.下盘变质热液流体系统;9.幔源热液及气液系统;10.Cu,Pb,Zn,Au 矿床

2.3 矿床系列、异常系列构成的矿化网络

矿床系列是指由统一的成矿作用生成的诸矿种、诸矿床类型的共生组合,或称矿床组合。与该矿床系列伴随的各种矿化异常(地质的、地球化学的、地球物理的、遥感的、生物的,,)作为一个整体,称为异常系列或称综合异常。

矿床系列和异常系列都是成矿系统的产物,它们相互依存,共同构成矿化网络(图3)。矿化网络表现了在一定的地质背景、环境中由成矿系

统形成的各矿床类型和有关异常的时空结构。

图3 矿化网络结构简图(平面图,以热液矿床为例)Fig.3 Schematic map of the mineralization net structure

69

第2期 翟裕生:成矿系统研究与找矿

它是一个四维的(空间+时间)成矿地质体,既包含已知即已经发现的矿床和确实存在但尚未被发现的矿床;也包括已知的矿产资源和未知的潜在资源。这一认识反映了成矿系统和矿化网络的开放性和动态性,有重要的理论和实际意义。2.4 矿床形成)变化)保存的全过程

矿床是地质历史的产物,它们在地质历史中产生,又在地史中消亡。一部分有幸保存下来的矿床也经过了变化。因此,矿床学的基本内容是研究矿床的/来龙去脉0,即研究矿床形成、变化、破坏或保存的全过程[21]。这是现代矿床学研究和矿产勘查开发所必需掌握的基础知识。其研究要点见图4

。

图4 矿床的形成-变化-保存过程

Fig.4 Process of the ore formation-change-retention

矿床的类型不同,它们产出的地质)地理位置不同,因而它们经历的变化、改造的过程也

有差异。要具体地研究下列内容:1不同类型矿床的变化与保存;o不同地貌、气候条件下矿床的变化与保存;à不同埋藏深度下矿床的变化与保存;?不同地质年龄矿床的变化与保存;?矿床变化与异常变化的同步性和因果性;?矿床变化、改造的作用过程模型。

3 矿化网络研究

由成矿系统到矿化网络,这是戒矿系统研究深入的表现,也是成矿系统应用于找矿预测的一个桥梁。成矿系统理论研究阐明矿床形成的环境、要素、机理、过程、产物及后来的变化,而矿化网络则是在一个成矿系统中形成的矿床和相关异常及其所在环境组成的实体,一般相当干矿集区或矿田的范围。矿化网络是物化了的成矿系统,是可以看得见、摸得着的具体事物,例如,宁芜火山)次火山岩盆地中,在著名的玢岩铁矿系列形成过程中,以含矿辉石闪长玢岩体为核心,发育强烈而广泛的围岩蚀变如钠长石化、阳起石

化、硅化、泥化、黄铁矿化等,以及相应的各类地

质异常,构成一个长约50km,宽达12km 的区域矿化网络[28]。

矿化网络研究的主要内容包括:1各类矿床的发育程度;o各类矿床的空间关系;?各类矿床的时间关系;?各类矿床的成因联系:?各类矿床被改造情况。这些内容在矿床研究和找矿预测工作中经常遇到,有很重要的理论和实际意义。下面分别讨论有关内容:

3.1 成矿系统中各类矿床的发育程度

由于成矿控制因素的多样性,一个成矿系统中可生成几种类型的矿床,但是它们的规模并不一样。有的类型成大矿,有的成小矿,有的则只不过是矿化点。另外,它们的产出数量也不相同,有的矿床类型数量较多,有的类型数量较少。因此,有的矿床类型有重要的经济价值,有的则相对次要。如在铜陵矿集区内发育层控夕卜岩型、夕卡岩型、沉积)改造型以及热液脉型等矿床[23],其中以夕卡岩型、层控夕卡岩型成矿条件最好,因而该类型铜(金)矿床的储量最丰富;另外两种类型矿床的发育程度则明显不如(表4)。在区域找矿

70

地质调查与研究 第26卷

评价工作中,认真研究各类矿床在矿化网络中的地位,有利于明确找旷的主要和次要对象。

3.2成矿系统中各类矿床的空间关系

一个成矿系列中的各矿床形成时存在一定的空间关系:它们或沿某一岩层分布,或围绕某一侵入岩体分布,或沿某一断层带作有序排列。有的矿床在上部,有的在下部;有的在某一地质体内部,有的在其外围。这种多个矿化体(矿床、矿田、矿集区等)在空间的有序分布,一股称为分带性。

矿床的分带性是矿床间关系的一种重要形式,这在传统矿床学中有详细的论述。成矿分带性有不同的尺度。从宏观上分析,区域中的成矿分带性更多地受到矿质来源的控制,与区域地球化学特点有密切关系。而矿床中矿体的分带则更多地受到矿石成分、构造和岩石等因素的控制。

表4安徽铜陵矿集区各矿床类型的发育程度

Table4The ratio of every type of Cu deposits in

Tongling field,Anhui

矿床类型层控矽

卡岩型

矽卡岩型

沉积-

改造型

热液脉型

(含角砾岩型)

矿床实例冬瓜山型药园山新桥东狮子山

铜储量(万吨)141925511

所占百分比4731184

3.3成矿系统中各类矿床的时间关系

成矿作用一般延续较长的地质时间,在整个成矿作用过程中常因某个(些)控矿因素的突然(显著)变化而划分为若干个成矿阶段,如在热液成矿系统中常可以分成高温、中温、低温成矿阶段。不同的阶段常形成不同的矿床类型。这样,各矿床之间就有一个时间先后问题,先形成的矿床(体)一般地说占有较多的自由空间,而后来的矿床(体)则往往就位于矿化中心的外围或是偏上偏浅部。例如,经过多个千米以上的钻探查明,在赣东北的德兴)银山矿田内,围绕着一个火山)侵入岩体,较早就位的斑岩型铜矿体就位于中酸性岩体的中心偏上部和岩体边缘,稍后形成的热液脉型Pb-Zn-Ag矿床则产在铜矿的偏上偏外部的上覆火山岩层中[24]。

3.4成矿系统中各类矿床的成因联系

在一个成矿系统中,各类矿床间的各方面关系以成因关系最为本质。一般认为,在同一成矿过程中形成的,具有全部或部分相同的物质来源的各矿床之间就是一种成因联系。各矿床的物质来源可以不同,具体控矿因素有不同,但是它们都是在一个统一的成矿作用中产出的,而且在空间上彼此靠近,是一种亲缘关系。

例如,在大庙钒)钛磁铁矿成矿系列中,由初始的斜长岩)苏长岩浆的分异作用而生成的贯入型、浸染型等矿床类型,它们之间就是一种成因联系。

一个成矿系统中各矿床间的成因差别取决于多个因素(岩相、构造、温度、压力及其它)。例如,在统一的成矿作用下,可因构造因素的差别而生成不同类型的矿床,如产于断层中的矿体为矿脉,而产于角砾岩中的矿体则为角砾岩型矿床。再以赋矿岩石的差异为例,产于侵入体与碳酸盐岩接触带的矿床多为夕卡岩型,而产于侵入体围岩砂页岩中矿床则是脉型或网脉型,例如湖南瑶岗仙钨矿床的石英脉型黑钨矿主要产于花岗岩体与砂页岩接触带,而夕卡岩型白钨矿则主要产在碎屑岩和碳酸盐岩中[22]。

3.5成矿系统中各类矿床的改造情况

一个成矿系统的矿化网络中各个矿床的被改造情况是不同的。有的矿床由于物化性质稳定或由于所在位置隐蔽而易于保持原封不动;而另外一些矿床或由于物化性质不稳定,或由于所在位置易于暴露而遭到破坏,不易保存。例如,位于宁芜盆地北端的梅山铁矿产在次火山岩体与火山岩接触带上,处在盆地的相对低凹部位,而以隐伏矿形式被完整保存)下来;而位于盆地中部次火山岩体顶部的凹山铁矿则囚遭受剥蚀而矿体棵露地表,一部分矿石已被剥蚀。

处在地壳内的矿床,改造它们的因素主要是构造、岩浆、热液等,一般是化学性质活泼的矿床最易被改变,如蒸发盐类矿床和铀矿床等易被破坏。当矿床处在地表或接近地表时,则矿床的分带性即矿麻在三维空间中的有序排列,成为矿床是否容易被改变的重要因素。这是因为,风化剥蚀作用使暴露于地表的矿床最先受到破坏,如广义斑岩成矿系统中,斑岩型矿床偏下部,而中低温热液矿脉偏上部,更上部是含As、Ag等的泉华。这个矿化网络经过相当的剥蚀(一般1~3 km)才能使斑岩铜矿接近地表。因此,在矿床预测工作中,既要研究矿床的形成条件,又要研究其破坏、保存条件,这有利于提高找矿的成效。

(第3期待续)

71

第2期翟裕生:成矿系统研究与找矿

作者简介 :刘争(1986-),女,中国地质大学(北京);硕士研究生,专业:地球探测与信息技术;辽宁五龙金矿周边找矿方向浅析 刘争1,张德会1,2,王杰亭1 (1中国地质大学(北京) 100083,2岩石圈构造、深部过程及探测技术教育部重点实验室) 摘要:本文主要对辽宁五龙金矿控矿因素进行了比较全面的分析,强调了构造与岩体控矿的主导作用,分析了该区成矿有利部位,并通过分析其周边成矿要素信息,认为其外围找矿方向应在田家堡子-石岱、三级台-杨家堡子、油盘岭区、谢家-韩家堡子一带。 关键词:五龙金矿、控矿因素、找矿方向 辽宁省最具悠久开发史的五龙金矿已面临着极度资源危机状态,本文通过分析五龙金矿成矿特点,及总结分析其周边成矿要素信息,对其外围找矿方向提出了几点意见,对后期找矿工作具有一定的指导性意义。 1 地质概况 研究区位于全球性金矿带中的中西太平洋金环外二环东亚段;大地构造单元为中朝准地台、胶辽台隆营口-宽甸台拱凤城凸起的东部地段;鸭绿江成矿带的西南地段。东部与朝鲜民主主义共和国著名的平北金矿集区隔江相望,该区与其有着极其相似的地质演化历史和成矿地质背景,具有形成大型金矿床的资源潜力(图1)。

区域出露地层主要为下元古界辽河群,岩性有云母片岩、大理岩、黑云母变粒岩和斜长角闪岩等,侏罗系出露零星,为一套火山-沉积浅变质岩石。矿区内主要分布辽河群变质岩,多呈透镜状残留体分布于印支期花岗岩中。 2控矿构造 本区控矿因素主要有:地层、构造、岩浆岩等,其具体特征描述如下:2.1 地层及其含矿性 区内仅零星出露下元古界辽河群层状变质岩系,多为残块,呈捕虏体残留在大面积分布的中生代花岗岩中,自下而上主要有于家堡子组、浪子山组、大石桥组和盖县组,主要由各类大理岩、片岩、变粒岩组成。这套岩系金丰度值较高,片岩、变粒岩金丰度值5.36-21.0×10-9,大理岩金丰度值3.88-11.0×10-9,为金的初始矿源层,它们奠定了区内金矿床形成的物质基础。 从晚元古宙开始至显生宙古生代末,随着地壳的升降运动,五龙地区先降后生,以升为主,在坳陷区只接受震旦纪沉积岩系,分布于工作区东南部,呈零星残块出露,岩石发生过轻微的变质作用,岩石组成为石英岩、石英砂岩、泥灰岩、页岩等。 中生代构造岩浆活动强烈,地壳运动以升为主,局部地段出现凹陷盆地接受晚侏罗纪火山喷发沉积,盆地多呈南北向和北东向延长,其主要岩性为紫色砂岩、页岩、泥灰岩。主要分布在工作区东南部,鸭绿江深大断裂两侧。 新生代地层主要为第四系的河流相、冲积相的砂砾石及砂质粘土。 2.2构造与成矿 区域构造发育,以断裂构造为主,褶皱构造 次之。 断裂构造主要为北东向和北西向压性断裂, 为中生代晚期构造运动产物,断裂间距分别为 2-4Km和4-6Km,延伸均在10Km以上,该两组断 裂形成菱形格子状构造,控制着金矿体的产出部 位。 鸭绿江断裂是区域上规模较大的断裂带(开 合带),位于区域边缘,呈北东50°~60°方向

1、断裂性质和规模及其与矿化的关系 首先要查明控矿断裂的性质、规模、产状要素等等。 就力学性质而言,可将断裂分为张性、压性和扭性三大类。三类断裂不同的成矿特点如下: 张性:围岩受力处于膨胀状态,孔隙度较高。 其成矿特点是:结构面呈不规则状、延伸较小,矿液易于通过。温度下降快,形成相对开放系统,以充填成矿为主。主要发生在浅部,受控的矿成脉状或向下尖灭的透镜状居多。 压性:围岩受力处于压缩状态,孔隙度渗透率都小。 其成矿特点是:结构面呈舒缓波状,走向、倾向延伸大,有尖灭再现的特点,温压下降慢,形成相对封闭系统,以交代成矿为主,完全压性断裂,对成矿不利。 扭性:兼具张性和扭性的特点(压扭接近压性,张扭接近张性),孔隙度渗透率也介于二者之间。 结构面产状平直,延伸大,有次级断层与主断裂共生,对成矿有利,充填交代作用均可成矿。 在实际工作中,从断层结构面特点和伴生构造岩的性质,可以对断裂主要力学性质作出判断。有时有的断裂构造活动过程中出现力学性质的改变,产生极为复杂的情况,所以要具体分析。 张性、压性断裂活动过程中,常常都伴有扭应力活动,形成压扭性或张扭性断裂。 压扭性断裂结构面常常是不透水面,在成矿过程起着“屏蔽”作用。 一般纯张性断裂中矿化不是最好的,而张扭性断裂中矿化意义较

大。 不同力学性质断裂的派生构造也有不同特点,有助于查明受控矿脉的尖灭再现、侧现、侧伏等规律。断裂构造的规模,包括断距大小,断裂沿走向和倾向的延伸距离,下切深度大小等。有的断裂深切下地幔,且长期活动,常称为深大断裂。它们往往是类生矿化,特别是壳下源矿化的控制构造,值得重视。 2、断裂活动的时间和期次及其与矿化的关系 在一个地区往往存在不同时期的断裂构造,而矿化只与其中某一时期或几期断裂构造有关,至于成矿后的断裂对矿体主要是改造和破坏。同一条断裂的不同活动期,其力学性质可能发生变化,前期构造与后期构造互相影响。构造的多期活动,可以导致多期矿化的叠加,这些情况在各个矿区极为常见。矿床划分成矿段的主要依据之一,就是矿区构造活动期次。一些层控矿床,断裂构造在成矿中起着重要作用。因此,对断裂构造的研究、分析,有着重要的意义。 3、断裂构造的有利成矿部位 断裂构造现象极为常见,但是成矿只是在断裂中某些局部地段。从断裂控矿角度出发,广大地质工作者积累了不少实际资料。 下列有利的成矿部位,对预测选区选点极为重要。 (1)不同断裂交叉处,主干断裂与次级断裂交汇处; (2)在断裂产状变化处,在平面上断层走向发生扭曲转弯处,在剖面上张性断层倾角由缓变陡处,压性断层由陡变缓处。 (3)断裂中局部圈闭好的部位,如压扭性断层的下盘,断层泥和蚀变构造岩起圈闭作用; (4)断裂构造与有利岩层交汇或其他构造交切处等。

透辉石、透闪石矿成矿地质背景及成矿系统 1成矿地质背景 本区地处胶辽台隆(Ⅱ),北部为胶北台拱(Ⅲ),南临胶莱台陷(Ⅲ),横跨6个Ⅳ级构造单元。区内镁质碳酸盐岩发育,均受到一定程度的区域变质作用和岩浆活动的影响,对透辉石、透闪石矿床的形成极为有利。 1.1地层 区内地层主要为新太古代胶东岩群(Ar 3j)、古元古代粉子山群(Pt 1 f)、 荆山群(Pt 1j)、芝罘群(Pt 1 Z^)和新元古代震旦纪蓬莱群(Zp),它们组成结晶 基地。缺少古生代地层。盖层只有中生代白垩系(K)及新生代新近系(N)和第四系(Q)。 粉子山群、荆山群镁质碳酸盐岩建造是重要的含矿层位, 古元古代粉子山群(Pt 1 f)主要岩性为大理岩、黑云变粒岩、透闪岩、透辉岩、石墨透闪岩、浅粒岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩、矽线黑云片岩等。从岩性组合看,粉子山群原岩下部以碎屑岩为主;中部以富镁碳酸盐岩为主,为透辉石、透闪石矿的形成提供了原岩基础;上部则以泥质岩系为主。本群岩石变质达高绿片岩相—低角闪岩相。本群经历了比较强烈的多期褶皱变形。直接覆盖于太古宙岩系之上。 荆山群野头组(Pt 1 j Y)是透辉石矿的又一含矿层位。本组据其岩性组合分为二段,下部祥山段为一套变质的钙镁碳酸盐岩及碎屑岩,各地横向变化较大。上部定国寺段基本岩性为大理岩,相对比较稳定。从原岩分析,祥山段主要为正常沉积的碎屑岩和钙镁质碳酸盐岩,但在各地均发育的斜长角闪岩,其原岩应为基性火山岩类,说明此段沉积过程中,曾普遍发生过较强烈的基性火山喷发作用。定国寺段在各地延伸稳定,其原岩主要为含杂质的灰岩及白云岩类,但在牟平祥山、莱阳荆山地区、莱西南墅地区尚夹斜长角闪岩,表明伴随沉积,火山喷发事件在这些地区时有发生。从变质建造看,荆山群是一套经历了高角闪岩相—麻粒

马达加斯加矿产分布及找矿方向 引言 马达加斯加(马岛)为非洲的一个岛国。位于非洲大陆的东南部,隔莫桑比克海峡与非洲大陆隔海相望,二者相距约400 km。国土面积约62.7万km。,人口1 860万,是世界第四大岛。独特而有利的成矿条件,使马岛拥有丰富的矿产资源,素有“矿石博物馆”之美称。 1 区域地质 马岛是由冈瓦纳古陆裂解分离而来,为非洲克拉通的组成部分,其地质演化与东非大陆极为相似。总体上由大面积分布的前寒武纪变形、变质岩系构成,在东、西两岸平原和盆地中出露中、新生带沉积地层。东海岸狭窄的平原区发育了中、新生带沉积,其与前寒武系变质岩系为断层接触,断裂走向为北北东向;西海岸为一系列北北东向展布的断陷盆地,其东缘由北东向和北北东向两组断裂构成盆地边缘,盆地边缘发育与前寒武纪变质岩系呈断层接触的晚古生代地层,盆地向西延人海域,发育了中、新生 代沉积地层,地层和断裂均为西倾。 1.1 地层 —基底。前寒武系基底杂岩出露于马岛东部,占马达加斯加岛2/3的面积,是多山地形分布区。基底结晶岩带分为Androyen、Graphite和Vohibory系统。Androyen系统出露于马南部,为深变质岩的杂岩基底;Graphite系统的花岗岩地块于泛非造山运动期间侵

入到 Androyen系统的岩石中。基底杂岩被后期的岩浆岩侵入活动切割,并于上覆的沉积岩呈断层接触。 —构造。马岛基底构造极为复杂,并经历了多期变 形、变质作用。地质构造演化大致经历了太古宙克拉通化、元古宙一早古生代克拉通内活化造山及晚古生代之后的构造裂陷三大阶段。太古宙时,马岛占据冈瓦纳超大陆中心位置,代晚期至中生代中期裂开,马岛是在索马里、肯尼亚和坦桑尼亚毗邻的位置上。构造多表现为北北东向断裂和褶皱及北北东一近南北向的构造岩带,在北北东向构造带内发育北西一北北西向及少量北东和东西向构造。 —岩浆活动。马岛经历了多期岩浆活动,目前已辨认出7个大的岩浆活动时期,时间从9O~1 890 Ma。岩石类型有辉长岩、正长岩、辉石岩、伟晶岩、花岗岩、花岗闪长岩、紫苏花岗岩等。其中较早期的岩浆活动对成矿具有重要贡献。 2 矿产分布 马达加斯加的矿产资源可用品种多、含量丰、分布广来形容。资料显示马岛有4O多种可利用的矿产。其中有黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属、放射性矿产、非金属矿产、能源类矿产及宝石类矿产。根据收集的马岛地质、矿产等资料,结合国内多家地勘单位的工作经验,初步认为该国矿产分布具有明显的区域性、专属性的特征(图1)。其中铬、镍矿分布在马岛的中东部、中北部;铜矿集中分布在马岛的东北部、中部和西南部;铁矿分布在马岛的中西部、中北部;宝石和沙金在马国的变质岩系中均有。

探讨区域成矿学在地质矿产找矿过程中发挥的作用 随着科技的不断进步,区域成矿学作为地球系统科学的重要组成部分,已经被广泛的应用在地质矿产找矿过程当中,一定程度上推动了找矿事业的发展,本文将对区域成矿学在地质矿产找矿过程中发挥的作用进行一定的分析。 标签:区域成矿学地质矿产找矿过程作用 随着区域成矿学被广泛的应用,其价值性得到了更深一层的提高。当前,伴随区域成矿学不断的完善与发展,它自身的实用性已经体现的越来越明显,越来越多的被应用在地质矿产的勘测当中。我国矿床地质工作者普遍认为成矿规律是成矿预测的理论基础。为此,区域成矿学在矿床地质学与区域地质学之间,有利于地质矿产找矿工作的开展,对找矿工作有着十分重要的意义。 1区域成矿学研究分析 早在20世纪20到30年代,就已经有地质学家认识到了矿床在区域上的分布规律,并在不断的发展与完善中逐渐的形成了区域成矿的概念。在近几年,区域成矿学被广泛的应用到在地质矿产找矿,取得了一定的成绩。 1.1区域成矿学的目标 区域成矿学的目标主要从以下几个方面进行描述,即: (1)区域成矿学的目标是在总结各种地质特征的基础之上,对成矿规律进行一定的探索,对各类的矿床所形成的空间关系,时间以及物质共生的关系等进行一定的研究。 (2)区域成矿学对成矿的背景以及一些主要的控矿因素进行有效的阐明。 (3)区域成矿学目的在于去对已知的矿床类型进行查明,并对其进行组合、失控分布以及矿床地质研究等。 (4)区域成矿学的目的在于逐渐的建立完善的区域成矿系统等。 1.2区域成矿学所研究内容分析 区域成矿学对地质矿产找矿的影响十分重大,区域成矿学所研究的内容主要有以下几个方面,即: (1)区域成矿学主要对地质构造的一些基本特征以及发展的历史进行一定的研究,明确地质肌理构造,为矿产开采奠定基础。

https://www.doczj.com/doc/8513436200.html, 凹山一带铁矿床的找矿标志和找矿方向 依据上述研究成果,对本区及外围的找矿主要是富矿的找矿标志和找矿方向提出以下意见,并希望在实践中得到检验和改正。 (1)本区的新华夏北北东主干断裂带附近低序次的断裂裂隙发育,岩石破碎强烈、闪长玢岩广泛发育,有利于矿液的形成、迁移和富集,尤其是主干断裂与其他断裂相交处,以及主干断裂扭曲处的凸部,是寻找铁矿床的有利地段。 (2)北北东主干断裂带中的次级雁行状断裂及伴生的横张断裂系统,是控矿的主要构造。它们具有等间距性质,按断裂中心间的距离计算,大体是间距3-3.5公里,结果是造成每隔3-3.5公里有一个(组)矿床出现(如有成矿后北西向断裂错断,这种间隔会发生偏离)。这一认识是否准确,应在实践中进一步验证。 (3)在主干断裂附近的次级断裂的交叉部位,闪长玢岩局部突起,形成岩瘤和岩枝。在岩瘤顶部原生构造(冷缩裂隙、钟状构造)、隐爆角砾岩和塌陷角砾岩带以及叠加断裂构造中应注意找寻凹山式和大东山式富矿,在剥蚀深度较大、闪长玢岩出露较广的缓倾内接触带,可能找到陶村式的浸染状贫铁矿石。 (4)在岩瘤旁侧的次级凹陷地段,当围岩为富钙火山岩时,在岩体接触带中可能找到南山式接触代型矿体(包括围岩中的顺层交代矿体)以及更边部的黄铁矿矿体。在这些矿床中经常出现“串珠”状矿体(上部位薄层矿、下部为厚层富矿,中间哟陡矿脉连通二者)。在评价工作中应利用这一特点找寻深部的富矿。另外,为了找寻象南山上部的赤铁矿矿石,在地形允许情况下,采用重、磁结合的物探方法可收到较好的效果。 (5)依据玢岩铁矿构造模式所表示的陶村式、凹山式、向山式、南山上部式、梅子山式、萝卜山式和大东山式等矿化型式间的空间共生关系,作为已知某一类型矿化找寻另一型式隐伏矿床的标志。在利用这一标志找矿时,还要精细研究岩体规模及形态产状,岩性、蚀变类型及强度并考虑个地区的剥蚀程度。 (6)本区盖层结构复杂,岩体侵位较高,因此,含矿岩浆能在它通过的不同地层的交接面侵入,沿不整合或假整合面成矿。凹山一带已知铁矿都产在闪长玢岩与火山岩的接触带内外,在进一步开展深部勘探和外围找矿时,应注意找寻产于不整合面上及其附近的铁铜矿床和岩体与黄马青等接触带上的接触交代型铁矿。产于不整合面上的铁铜矿床可能有两种类型:一是闪长玢岩沿不整合面贯入成岩床状,并相应的在岩体内形成矿化,如和尚桥铁矿。二是闪长玢岩类岩体交切或邻近不整合面,部分矿液进入不整合面充填交代形成似成状矿体,宁芜南段的钟九铁矿的部分矿体属于这一类型。

地大《成矿规律与成矿预测》离线作业 1.成矿作用与哪些因素有关? 答:成矿作用主要受到地质构造、岩浆活动、地层、岩相、古地理、古水文地质等诸因素的影响,一个矿床的形成与分布,往往是多种地质因素综合作用的结果。 2.裂谷盆地的主要矿床类型有哪些? 答:(1)火山块状硫化物(VMS)矿床 (2)喷流-沉积(Sedex)型矿床 (3)砂页岩型(SST)(铜)矿床 (4)黑色页岩中的金属矿床 (5)密西西比河(MVT)矿床 (6)微细侵染型(金)矿床 (7)现在海底热水沉积成矿 3.简述洋底热水系统的构造位置与成矿作用。 答:构造位置:(1)红海中央裂谷海底(2)太平洋中脊及其附近(3)大西洋与印度洋(4)加利福尼亚湾(5)冲绳海槽 海底热水沉积成矿与海底扩张作用有关,热液喷口平行于洋中脊分布,往往是多个喷口成群组成一个喷口系统;海底热水沉积物的基底为玄武岩等火山岩,火山中裂隙、断层十分发育;喷口喷出的热水温度一般在50摄氏度以上,有的高达400摄氏度,热水中Na、K、Ca、Cl和SiO2含量高,多为富SiO2、高盐度的热卤水还有Fe,Mn、Cu、Pb、Zn等多种金属组分,从喷口喷出后沉积喷口周围,形成黄铁矿、闪锌矿、黄铁矿、方铅矿等矿物的层状金属硫化物沉积、铁锰沉积或铁锰结核。 4.试述陆陆碰撞带与陆内隆起带的地质特征。 答:陆陆碰撞作用导致在两个大陆之间形成一个代表陆陆碰撞型造山带的逆冲系统。在这一系统中,洋壳碎片(蛇绿岩)、复理石建造等被挤压、冲断,而在其核心部分甚至还有陆壳基底岩系卷入。 陆内隆起带形成沉积-构造层和断裂系统,陆内隆起基底断裂对盖层多期沉降构造格局起主要控制作用。初步确定了陆粱隆起的断裂组合由数个斜冲走滑断裂带细成。陆梁隆起带盖层断裂受控于基底断裂,断裂的上下盘形成一些呈小幅

https://www.doczj.com/doc/8513436200.html, 成矿系统的基本要素 一个系统有诸要素组成,各要素之间即互相独立,有互相联系。各个要素在系统中的地位和作用是不同的,有的处于主导地位,有的处于从属地位,但都是系统中不可缺少的部分。成矿系统中的基本要素有:①成矿物质;②成矿流体;③成矿能量;④成矿流体的输运通道; ⑤矿石堆积场地。 成矿物质是成矿系统中的物质基础,包括金属元素、非金属元素、有机质和他们的化合物。地幔、地壳和水圈是成矿物质的总仓库,能源源不断地供应成矿物质。按成矿物质来源可分为幔源、壳源、壳幔混源、海水源、大气降水源以及星外源等,其中地幔、地壳来源是最重要的。成矿物质即可直接来源于一般岩石,也可来源于已初步富集某些矿质的矿源层(岩)。对矿源层研究的大量文献表明,具备矿源层(岩)固然有利于成矿;不具备矿源层(岩)但成矿地质作用强烈、持续或反复多次,也能将一般岩石中某些成矿物质反复萃取和高度浓集而形成矿体。 矿质来源地壳称为矿源场,类似名词但更宏观的有金属省或地球化学省,它们作区域性分布,并能在较长的地质历史中贡献成矿物质。一个成矿系统中有一个或若干个矿源场,可是同一性质的,液可以是不同性质的。矿床中的矿质可是单组成的,如单一的铜矿,液可以是多组成的,它们或来自同一个矿源场,或来自不同矿源场而在运动汇集过程中实行多组分耦合而形成多矿种矿体。 作为矿质直接来源的含矿岩石建造比较易于查明,而作为矿质间接来源的原生矿源地,因其反复变动或距矿产地很远而不易追溯。现今已有较系统的同位素地球化学和元素等示踪方法,用以提供关于成矿物质来源地的线索。 成矿流体是指各类地质流体经过一定的地质演化而演变为包含和搬运成矿物质的那一部分流体,包括来源于大气降水、海水、地层水、岩浆水、变质水和幔源的流体等,一些矿化剂也以多种形式被溶于水中参与对矿质的搬运和沉淀、聚集成矿物质,是沟通矿源场、运移场合储运场的纽带和媒介,因而是成矿系统中最为活跃的要素。流体的稳定、充分供应是成矿系统能否正常运行的关键。在一个成矿系统中,成矿流体可以是一种类型、一个来源,也可以是几种类型、几个来源的耦合。 成矿的能量是成矿动力学的核心是成矿作用的发生,即矿化向成矿转变,这就需要自然力的驱动。促使成矿的动力是广义的,有热梯度、压力梯度、浓梯度等、速度梯度和化学反应亲和力等。在这些作用力的驱动下,成矿系统这部机器得以发动和运行,包括流体的萃取、运移、流体输运过程中的水-岩反应以及流体中有用物质的沉降堆积等。有了动力的供给,系统内部得以保持运动状态和具有自组织的能力,是从无序向有序演化,从而达到成矿功能。

成矿系统研究与找矿 翟裕生 (中国地质大学,北京,100083) 摘 要:成矿系统研究适应了地球科学系统化的发展趋势,是当今矿床学研究的重要内容之一。文中在对成矿系统的定义、结构、要素、作用产物等进行论述的基础上,提出成矿系统研究的4个要点:1按构造动力体制划分成矿系统大类;o多因耦合、临界转换的成矿作用机理;?矿床系列和异常系列构成的矿化网络;?矿床形成-变化-保存的演变过程。作者明确了成矿系统研究应从矿化网络入手的方法,总结了矿化网络研究的主要内容,提出了通过成矿系统研究发现新类型矿床的几个途径,分析了成矿系统研究的资源环境效应,并探讨了成矿系统研究的理论意义。 关健词:成矿系统;矿化网络;新类型矿床;资源环境效应中图分类号:P 61 文献标识码:A 文章编号:1672-4135(2003)02-65-07 收稿日期:2003-01-23 基金项目:国土资源部地质调查项目(K1-4-1-5);中国地质调查局项目(200110200069) 作者简介:翟裕生(1930),男,中国科学院院士,教授,博士生导师,矿床学专业,现任国际矿床成因学会矿田构造组主席。 1 概述 成矿系统研究是系统科学方法在矿床学中的一种创新性应用,它是在矿床组合、成矿系列等研究的基础上发展起来的,体现了现代矿床学向系统化、全球化发展的一种趋势,拓宽了矿床学研究领域,给矿床学研究注入了新的活力。1.1 成矿系统的定义 成矿系统一词最早出现在1973的俄文地质辞典[1]中,它被解释为/由成矿物质来源、运移通道和矿化堆积场所组成的一个自然系统0。之后 . .马祖洛文[2]、 . .森雅克夫[2]、 . .契克夫[3]、A.L.贾奎斯[3]以及我国学者於崇 文[4、5]、李人澍等也先后有过关于成矿系统的论 述。翟裕生[7、8] 提出/成矿系统是指在一定的时空域中,控制矿床形成和保存的全部地质要素和成矿作用动力过程,以及所形成的矿床系列、异常系列构成的整体,是具有成矿功能的一个自然系统0。成矿系统的概念中包括了控矿要素、成矿作用过程、形成的矿床系列和异常系列,以及成矿后变化保存等四方面基本内容,体现了矿床形成有关的物质、运动、时间、空间、形成、演化的统一性、整体性和历史观。 成矿系统不同于成矿系列。/成矿系列是具有成因联系的矿床所组成的自然体0,是/四维生 间中有内在联系的矿床组合(陈毓川等1998)0。成矿系列(或称矿床成矿系列、矿床组合)主要从矿床类型组合的角度去研究相关矿床之间的联系,而成矿系统是由矿质来源、控矿因素、成矿过程、成矿产物(矿床组合及有关异常)和成矿后改造保存等一系列要素组成的一个自然伤体系。它主要从成矿要素、成矿作用过程、成矿作用动力学动研究成矿的总体特征,包括矿床组合及有关地质异常之所以形成的原理,即研究成矿系列的成因、动力和过程。成矿系统在理论内容探索上更为全面,从系统观点看,可以认为成矿系列是成矿系统中的一个重要组成部分。 1.2 成矿系统的结构 成矿系统是由相互作用和相互依存的若干部分(要素)结合成的有机整体。系统中各要素间的相互关联和相互作用即成矿系统的结构。科学地分析一个成矿系统的结构有着重要的理论和实际意义。概括地说,一个成矿系统的内部结构一般包括以下四个部分:1控制成矿因素:有风化、沉积、构造、岩浆、变质、流体、生物、大气、地貌、热动力等作用因素;o成矿要素:有矿源、流体、能量、空间、时间等;?成矿作用过程:包括成矿发生、持续、终结以及成矿后的变化和保存等;?成矿产物包括矿床系列和异常系列。成矿系统的基本结构可表示如图1。 第26卷第2期2003年6月 地质调查与研究 GEOLOGIC AL SURVEY AND RE SEA RC H Vol.26No.2 Jun.2003

叠加成矿系统与多成因矿床研究 2010-10-27 漫长复杂成矿地质过程中多次成矿事件的叠加常形成叠加成矿系统,它是产生多成因矿床的主要原因.中国大陆独特的大地构造时-空特征和特殊的结构组成,造成了中国叠加成矿系统的发育,是中国区域成矿的一个特色.文章回顾了叠加成矿研究历史,分析了长江中下游成矿带等地的叠加成矿作用,探讨了叠加成矿的效应(形成大矿富矿、复杂成分矿石等)、形成机制和控制因素(稳定的`地球化学场、重叠的构造带、同生断层多期活动、早期矿层的地球化学障作用),提出了叠加成矿系统的组合类型,其中以广义沉积型-岩浆热液型二者的叠加最为常见,且多形成大矿.随着矿产勘查和矿山开发的深入将可能发现更多叠加成矿现象.叠加成矿研究对于深入认识区域成矿特征和指导找矿勘查有重要理论意义和实用价值. 作者:翟裕生王建平彭润民刘家军 Zhai Yusheng Wang Jianping Peng Runmin Liu Jiajun 作者单位:中国地质大学(北京)地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京,100083;中国地质大学(北京)岩石圈构造、深部过程及探测技术教育部重点实验室,北京,100083 刊名:地学前缘 ISTIC PKU英文刊名:EARTH SCIENCE FRONTIERS 年,卷(期):2009 16(6) 分类号: P611 关键词:叠加成矿系统成矿事件多成因矿床形成机 制时空分布superimposed metallogenic system ore-forming event polygenetic mineral deposit ore forming mechanism temporal-spatial distribution

卷(Volu m e)35,期(Numb er)2,总(S UM )129页(Pages)249~258,2011,5(M ay ,2011) 大地构造与成矿学 Geotecton ica etM eta ll o genia 收稿日期:2010 02 02;改回日期:2010 04 30 项目资助:中国核工业地质局 相山、大洲地区火山岩型铀成矿系列、勘查模式及找矿预测研究 生产性科研项目(项目编号:05)资助。第一作者简介:张万良(1962-),男,博士,研究员,地质学专业,主要从事遥感及G IS 在铀资源评价中的应用研究。Em i a:l Z W L270@https://www.doczj.com/doc/8513436200.html, 相山铀矿田成矿综合模式研究 张万良,余西垂 (核工业270研究所,江西南昌县330200) 摘 要:成矿综合模式由成矿模式和成矿后的变化改造因素构成。江西相山矿田是我国目前品位较高、矿量丰富的火山-侵入杂岩中的热液脉型铀矿田,成矿综合模式研究具有重要实践意义。根据相山矿田铀成矿地质特征、成矿条件分析,探讨了成矿作用机制和成矿后的隆升剥露,建立了相山铀矿田成矿综合模式。此模式表明,矿田东南部的铀矿遭受了强烈剥蚀,矿田西北部是找矿预测的靶区。关键词:成矿综合模式;找矿预测;相山矿田 中图分类号:P 612 文献标志码:A 文章编号:1001 1552(2011)02 0249 10 笔者认为,成矿模式与成矿综合模式具有不同的概念和应用。成矿模式(m eta llogenic m odel)是矿床学研究的基本内容,是对矿床形成机理和过程所进行的模拟和假设,其意义在于对矿床形成作用有较全面的了解和认识(梁新权和温淑女,2009),可以不涉及到矿床形成后的变化和改造。而成矿综合模式(integra ted m eta llogen ic m ode l)则是在成矿模式研究的基础上,通过成矿后的变化改造因素分析,而建立的矿床形成及形成后变化全过程的模拟和假设,对矿产勘查具有重要的实践意义。 相山矿田在过去的矿床学研究中,多侧重于矿床的形成过程或成矿模式的研究,如陈肇博(1985)提出的双混合成因模式;邵飞等(2008)建立的铀成矿模式强调了火山岩成岩过程是成矿物质的富集过程,火山岩浆期后成矿热液系统演化孕育了相山火山盆地50M a 的成矿过程,流体降温、浓缩、混合等成矿机制的耦合,促使了铀沉淀、成矿。对于相山矿田的形成后的变化改造以及成矿综合模式研究则鲜有涉及。笔者通过收集资料,在前人研究成果的基础上,通过矿床成矿地质特征、成矿条件、成矿作用以及矿床形成后的变化改造因素分析,建立了相山 矿田的成矿综合模式。 1 矿田地质概况 江西相山铀矿田受相山火山-侵入杂岩控制, 产于E W 向、NE 向等多组基底构造的复合部位,杂岩体平面形态呈椭圆形,东西长约26k m,南北宽 16km,面积约316km 2 (图1)。杂岩体由晚侏罗世-早白垩世酸性火山碎屑岩夹沉积岩、酸性熔岩及中酸性浅成-超浅成侵入岩组成,岩浆活动从喷发开始、火山侵出为主、浅成-超浅成岩浆侵入而结束(张万良,2005)。 浅成-超浅成侵入体(主要是花岗斑岩或斑状花岗岩和流纹英安斑岩)形态各异,花岗斑岩岩体露头规模在南部较大,呈岩株状,矿物粒度较粗,也有斑状花岗岩之称;由东部到北部,露头渐小,呈岩墙、岩脉状;至西部,露头少而小,为分散的岩滴状。流纹英安斑岩主要分布在西或西北部(张万良和李子颖,2007;何观生等,2009)。这种斑岩体分布特征与相山地区的铀矿床主要分布在北或西北部的事实可能有内在的成因联系。 矿田断裂构造发育,主要有NE 向、NNW 向、

自治区铜矿找矿方向 容摘要:自治区铜多金属矿主要分布与成矿规律,主要分为一南、一北、一东、一西)(地台北缘、得尔布干、大兴安岭、北山地区),区域地质构造南、北有对偶特点。构造上以NE-NW两组构造共轭的控矿机理。地台间地轴槽台部分布各异。岩浆岩与古生代地层的侵入关系构成了自治区铜多金属的成矿关系。 关键词:南北对偶性中生代构造铜(多金属)矿 1 区域地质构造背景的几个问题 1.1从大视域中看 从全球看东亚,从东亚看区域地质构造背景有何特点,也就是从大视域背景对比中看问题,往往能看出问题的根本所在。 从全球地质构造轮廓(以《国外主要有色金属矿产》一书所附全球地质构造背景图为例)来看东亚(中国、蒙古和俄罗斯中亚及远东地区),得以下印象:中国境的几个地台(华北地台、扬子地台等)与世界几台相比,其地域狭小而不同;而广布于中、蒙、俄的中亚――蒙古地槽系,则以其面积分布之广阔与世界几个标准地槽有较大差异。仅此一点即可看出东亚、中国、地质构造背景之特征,而不能与世界重点产铜地区简单类比,在类比中更应注意其特殊性,并在

论述本区成矿地质构造背景时予以关注,作出恰如其分的论断才是可取的。 1.2南北对偶性问题 考察铜(多金属)现有重点片区,可概述为(一南、一北、一东、一西)(地台北缘、得尔布干、大兴安岭、北山地区),区域地质构造南、北有对偶特点,这在过去许多研究报告中论述中朝地台与西伯利亚地台在地史中相对增生(板块对接)问题上己多有论及,对这一南北对偶现象(不对称对偶),在分析区域成矿地质条件时应予以注意。 1.3NE-NW两组构造共轭问题 山系走向为:东部北东向,中部近东西向,西部为北西向,基本构造格架为一南凸的弧形(蒙古弧)。近年来,东部区北东向山系(华夏及新华夏系)存在或明或暗的北西向构造形迹,中部地区近东西向主体山系(纬向构造体系)有NE-NW两组次级构造沿东西向追踪而呈现拐折弧形弯曲,西部地区北西向山系亦有北东向构造形迹问题,已引起人们关注。在成矿区带划分上,在东部区注意北西向成矿带的存在已是热门话题。“菱形构造”格局也多有论及。因此,NE-NW 两组构造共轭存在及其形成机理和控矿作用,应是今后认真对待的课题。 1.4槽、台区部结构问题 前已述及,东亚及中、蒙边境两侧地质构造背景有其特

大陆碰撞成矿理论的研究进展 摘要:经典的板块构造理论而建立的成矿理论已日臻完善, 完好地解释了增生造山成矿作 用及汇聚边缘成矿系统发育机制, 但却无法解释碰撞造山成矿作用及大陆碰撞带成矿系统。本文在阅读大量前人有关大陆碰撞成矿理论文献的基础上,特别是阅读有关侯增谦的“大陆碰撞成矿理论”以及陈衍景的“大陆碰撞成矿与流体作用模式”的前提下,简要介绍板块构造理论、大陆碰撞成矿理论的研究进展,重点阐述大陆碰撞成矿理论的要点、与区域成矿理论的区别、大陆碰撞流体作用模式、最后作简要总结。 关键字:大陆碰撞成矿理论板块构造理论流体作用模式研究进展 经典区域成矿理论,是指建立于经典的板块构造理论基础上的区域成矿理论。虽然不少矿床学家曾尝试借用基于大洋俯冲环境的斑岩铜矿模式,解释大陆内部古老碰撞造山带的成矿作用和矿床分布,特别是很多矿床学家依此解释华南造山带、秦岭-祁连-阿尔金-昆仑造山带以及天山-蒙古-兴安岭造山带的成矿作用和有关花岗岩类的形成,这些尝试都未能获得令人满意的结果。 由于经典的板块构造成矿理论难以很好地解释大陆碰撞带及其大陆内部的成矿作用,地质学家普遍认识到,适合于大洋和大陆边缘环境的理论或模式不可照搬到大陆内部,碰撞造山带也成为热点,通过一系列的地质工作,地质学家们对碰撞造山带的几何结构、造山机制和造山动力学过程等有了深入认识,最后导致了一系列找矿的突破和理论的提出。 一、板块构造成矿理论 矿床的形成与分布归根结底是与地球动力学演化过程(从太古宙地幔柱构造到显生宙板块构造)有关,不同的地球动力学背景必然造就不同的成矿系统和矿床类型。板块构造成矿理论已建立了三大成矿系统,包括离散边缘成矿系统、汇聚边缘成矿系统以及克拉通成矿系统[1],并且日臻完善,很好地解释了增生造山成矿作用及汇聚边缘成矿系统发育机制。 离散边缘成矿系统:通常发育于超大陆裂解时期,产于被动大陆边缘乃至大洋扩张环境,分别形成沉积岩容矿的同生-后生矿床和火山成因块状硫化物(VMS) 矿床(图1.1)。同生沉积矿床主要是BIF 和SEDEX 型Pb-Zn矿。BIF矿床形成于部分缺氧的海底陆坡环境是海底热水系统中Fe大量堆积的产物;SEDEX型矿床形成于被动陆缘裂谷-裂陷环境。VMS矿床主要发育于弧后盆地或弧间裂谷,主要受岩浆热机驱动的海底热水对流循环控制。

成矿规律研究 成矿规律研究是矿产预测工作的核心内容,采用从点到面,点面结合的方法,解剖典型矿床,划分成矿系列并建立区域的和矿床的成矿模式,编制成矿规律图件。 第一节成矿特征研究 一、典型矿床解剖 典型矿床解剖工作是成矿规律研究工作的基础,要求选择工作区内在矿种、规模、成矿类型、控矿因素等方面具有代表性的矿床或矿点,进行典型矿床解剖工作。 具体要求如下: 1. 控矿因素的研究 控矿因素的研究是在成矿地质背景宏观分析的基础上,对控制成矿的直接地质因素进行分析研究,其前提是首先确定各类地质作用是否和成矿有关。 (1)与成矿有关的地层的研究内容:地层层序、时代、产状、空间分布、岩石组合,岩石结构构造、岩石物理性质、矿物成分,岩石化学、微量元素、不同岩性和成矿的关系。 (2)与成矿有关的岩浆岩研究内容:侵入岩三度空间形态、侵入深度、侵入期次,侵入时代、侵入角砾岩特征、自变质作用,接触带特征,岩石结构构造、剥蚀程度、矿物成分、微量元素、岩石化学、同位素成分、稀土元素分配、气液包裹体、岩石组合、脉岩、隐伏岩体的推测和圈定。 (3)控岩控矿构造研究内容 褶皱构造:划分褶皱变形期,确定各期次褶皱的产状、形态、空间组合形式,确定褶皱构造演化历史及空间特征变化,确定褶皱和断裂构造的关系。 断裂构造:确定控矿和非控矿断裂,确定其形态、产状、规模、形成深度,级别划分、空间展布特征,平面和剖面形态组合特征、控矿构造期次,发生发育历史、控矿构造的性质及各期次各空间产状的性质转化特征,控矿构造和区域构造的关系及其边界条件的确定,成矿物质迁移沉淀和构造活动的关系。 (4)古构造的分析研究内容:韧性剪切带、继承性区域断裂带、火山机构、火山原生构造、火山岩浆构造带、沉积盆地,隆起和坳陷等古构造轮廓、同生构造带、造礁带等。 2. 成矿特征的研究 (1)填制矿产统计卡片,内容包括矿床位置、区域构造背景、控矿因素、矿床特征、矿体特征、矿石特征等内容,附矿区平面图及典型矿体剖面图。

第6卷第1期 1999年3月地学前缘(中国地质大学,北京)Earth Science Frontiers (China University of G eosciences ,Beijing )Vol 16No 11Mar.1999 收稿日期:1998211218 修改稿收到日期:1998212228 作者简介:翟裕生,男,1930年生,教授,博士生导师,矿床学专业。现任国际矿床成因学会矿田构造组主席。 本研究受原地质矿产部重点基础研究项目(编号:9501107)、国家科技攀登计划项目(编号:952预239和952预225)联合资助。 论成矿系统翟裕生 (中国地质大学 ,北京,100083) 摘 要 成矿系统是当今矿床学研究的一个重要课题,是矿床学向系统化、全球化方向发展的一种趋势。成矿系统是指在一定地质时空域中,控制矿床形成和保存的全部地质要素和成矿 作用过程,以及所形成的矿床系列和异常系列构成的整体,它是具有成矿功能的一个自然系统。 成矿系统是在一般矿床成因研究的基础上,着重从宏观上,从成矿的时间、空间、物质、运动的有 机结合上,探讨区域尺度的成矿规律。其研究意义是深入认识成矿动力学机制,指导矿产勘查, 并有利于将成矿学信息应用到地学其它学科中去。文中还论述了成矿系统与成矿系列、成矿区 带的联系和区别,对成矿系统的基本要素、作用过程、作用产物和成矿后变化及保存4个问题作 了说明。提出以成矿的构造动力体制作为划分成矿系统大类的依据及以成矿机理作为划分成 矿系统类型的主要标志。最后以古大陆边缘构造成矿系统为例,说明构造动力型式、构造组合 与成矿系统之间的内在联系。 关键词 成矿系统 定义 结构 作用过程 保存 分类 成矿系列 成矿区(带) C LC P61 1 成矿系统是矿床学研究的一个趋向 面临世纪之交,地球科学研究正出现两个趋势:一是朝着系统化、信息化和全球化的方向发展;二是更广泛地渗入和影响社会经济发展和人民生活,为实现可持续发展发挥重要作用。作为地球科学分支之一的矿床学因其研究对象是矿产资源的形成和分布规律,因在资源保证供应中发挥作用而继续得到重视,并也在向系统化和全球化发展。近年来成矿系统概念的提出并引起人们的关注,就体现了矿床学发展的一种趋势。 系统科学方法将自然界和社会中的各种事物看作是多个系统。每一系统是由若干相互联系和相互作用的要素组成的、具有特定功能的统一整体。在矿床学研究中,矿床是一种具有应用价值的地质体,成矿作用及有关事物被认为是一个复杂的自然系统。成矿系统(met 2allogenic system ,ore 2forming system ,mineralizing system )一词自70年代初见于地质文献[1],反映了人们试图运用系统观念研究成矿学的趋势。在我国自1978年以来深入探索而且相当普及的成矿系列研究也属于这一方面的重要进展(程裕淇等[2],翟裕生等[3])。於崇

https://www.doczj.com/doc/8513436200.html, 成矿过程的持续与结束 成矿作用是一种复杂的动力学过程,经历或长或短的地质时间,其时间长短因不同的成矿系统而有差异。据初步分析,多数成矿系统都有一个漫长的作用过程,可达几万年到上百万年。在这一漫长的成矿过程中,有的是渐变成矿的形式,有的怎因为发生突变而显示出成矿阶段性。如一个大的岩浆热液成矿系统可分出岩浆自交代、超临界流体作用、热液作用等几个成矿阶段。这一渐变到突变的过程可用不同阶段生成的矿体间的穿插包裹或矿物流体包裹体、微量元素等的明显差别作为划分标志,液可以用同位素测年方法求得同一系统中不同矿床类型的年龄差别来作为划分标志。 形成较大规模的矿床多是成矿作用稳定持续进行的结果。这需要物质、流体和能量的源源不断的供应;液要求成矿系统本身具有优化结构,具有良好的自组织功能。即对于环境的干扰或系统内部各要素间不协调而造成的成矿“故障”、“停顿”,成矿系统本身具有非线性反馈的动力学机制,即自组织、自调节的能力,能自发地针对存在的干扰作出必要的调整,以维持成矿作用的持续进行。以热液充填矿床为例,当一股含矿热液进入一个裂隙,矿物沉淀结晶充满裂隙,裂隙被封闭,后续热液无法进入时,则持续的构造运动有开启相邻的平行裂隙,是后一股热液得以流入充填,在一个裂隙带中充填作用反复进行则成矿功能可以完成。例如,当上升炽热流体受到岩性圈闭、过高围压而受阻无法前进时,持续汇集的流体的内能增加,当具备强大动能时,足以发生隐蔽爆炸作用,使围岩破碎,能量释放,自由孔隙大增,后续含矿热液的以大量涌入,由于温、压突降,导致矿质的大量沉淀而成矿。在有些矿床中,可见到多种复成分蚀变-矿化角砾,显示隐爆作用不止一次,而是多次。这也说明,一个结构优化的成矿系统,具有反复的自组织功能已保持较强的聚矿能力。 成矿过程的结束 关于成矿作用结束的机理和鉴别标志还很少研究。在一个成矿过程中,成矿物质消耗殆尽而没有新的不给时,成矿过程即高结束。例如,在热液成矿系统中,成矿作用结束后仍会有后期热液矿物组合,如碳酸盐矿物、石英、镜铁矿、玉髓等生成;有些岩浆热液成矿系统则以成矿后大量脉岩的出现作为成矿结束的标志。

现 代 地 质第13卷 第1期 1999年3月GEOSCIENCE Journal of Graduate School ,China University of G eosciences Vol 113 No 11 Mar.1999 收稿日期:1998—12—103受国家科技攀登计划预选项目(项目号:952预239和952 预225)、国土资源部地质科技攻关项目(项目号:952022 013)和重点科技项目(项目号:9501107)联合资助。 成矿系统及综合地质异常3 翟裕生 邓 军 崔 彬 丁式江 彭润民 王建平 杨立强 (地矿系 北京 100083) 摘 要 矿床综合异常是成矿预测的重要标志。在概述成矿系统特征的基础上,论述了地质 异常与成矿系统的关系,提出矿源场异常、矿液通道异常、矿石圈闭异常(储矿场异常)等 概念,建立了成矿系统与综合异常的相关性模型框架。提出了矿床综合异常的研究方法,并 依据对胶东金矿和赣西北铜矿地质异常的实际研究,提出对找寻热液金属矿床有重要意义的 4种异常带:①异常浓集带;②异常急变带;③异常复合带;④异常叠加带。并强调指出, 对控矿地质因素和矿化类型的详细研究是评价异常和成矿预测的关键问题。 关键词 成矿系统 综合地质异常 地球化学异常 地球物理异常 成矿预测 分类号 P612 第一作者简介 翟裕生,教授,矿床地质学专业,主要从事金属矿床成因和区域成矿学研究。 1 概 述成矿预测的基本目的是能够预测未发现矿床的位置,并大体知道这些矿床的类型、规模和品位。但是,这一愿望我们目前还未完全实现。专家们运用控矿条件、矿床成因、矿床模型、成矿系列、成矿轨迹、成矿时空结构以及地质异常、物化探异常和遥感异常等多种理论和方法,以达到成功预测的目的,虽有一定成效,但仍有较大风险。因此,成 矿预测成为当代最受关注、最复杂的地质课题之 一。面临21世纪对多种矿产资源的迫切要求,我 们需要在已有工作基础上,建立新的勘查思维方 法,研制新的矿产预测和评价技术,在将矿床地质 学等学科新成果转化为预测新方法方面取得突破性 进展,为正在开展的国土资源大调查作出贡献,为 国家提供更多的矿产基地。 矿床是地质异常的产物。赵鹏大教授等[1,2]提 出具有找矿新思路的地质异常理论,并系统阐述了 中国地质异常的主要特征。矿床又是区别于一般地 质体的异常地质体。形成较大规模的矿床,更需要 特定的地质异常条件。在形成矿床的过程中,也必 然出现种种异常的地质现象和产物(构造的、岩石的、矿物的、元素的、流体的…… ),它们具有一定的几何形状和空间、时间范围。这种局部的地质 异常是指示矿床存在的地质标志,是可以看得见摸得着的重要成矿信息。人们对物化探异常作为矿床预测的重要依据已经熟知,解译方法也比较成熟。但是,对于各类地质异常的预测意义却缺乏系统的、深入的研究。由于地质异常的种类繁多,多解性强,涉及面广,一般都由有关学科的专家分别加以研究,如蚀变岩石学、找矿矿物学、矿田构造学、矿床地球化学、矿床水文地球化学以及矿物流体包裹体学等,都作过专门的研究,并利用含矿构造、氧化带铁帽、地化原生晕和次生晕、矿物标型、矿物共生组合、矿化蚀变带等作为预测矿床的重要地质标志,并获得较好的找矿效果。但是总的看来,这些研究是比较分散的,难以形成综合的成矿预测标志。因此,加强对矿床的综合地质异常及其评价意义的研究就显得很有必要。从宏观看,各类矿化异常又是成矿系统的一个组成部分。因此,有必要从成矿系统与综合异常的关系入手,全面分析各种异常的成因及其与成矿的直接和间接联系,以及各类异常的相互关联,在此基础上找出最关键的含矿异常,建立矿床综合地质 异常模型,作为评价异常和找矿的依据。此处提的 结合地质异常是广义的,包括地球化学和地球物理 等异常在内。