第16卷第4期铁道科学与工程学报Volume 16Number 4 2019年4月Journal of Railway Science and Engineering April 2019 DOI: 10.19713/https://www.doczj.com/doc/8c16324029.html,ki.43?1423/u.2019.04.031

地铁隧道表面裂缝智能视觉采集系统

方恩权1,王耀东2,袁敏正1,朱力强2,周伟3

(1. 广州地铁集团有限公司国家工程实验室,广东广州510335;

2. 北京交通大学机械与电子控制工程学院,北京100044;

3. 中南大学交通运输工程学院,湖南长沙410075)

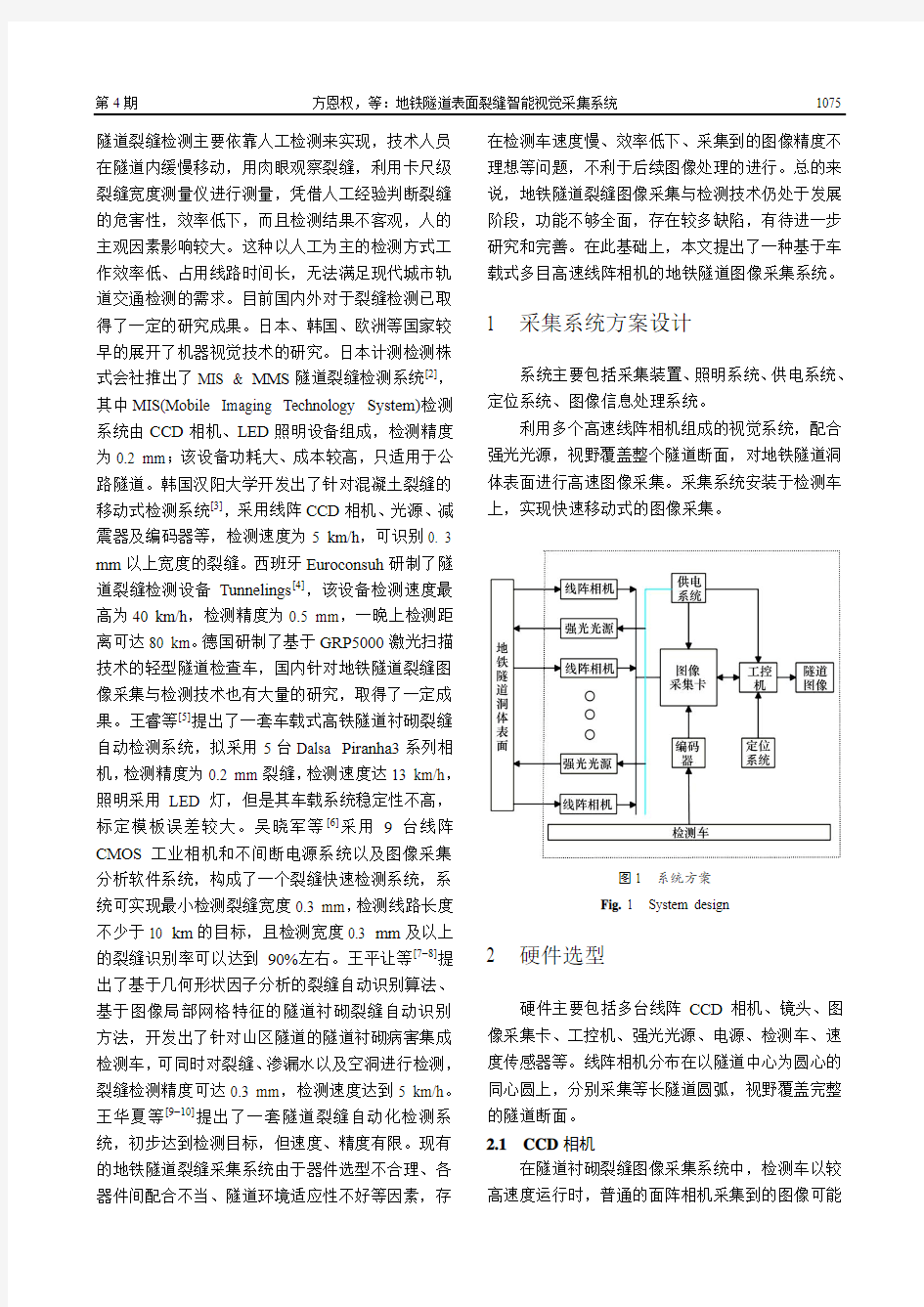

摘要:基于我国隧道裂缝检测主要依靠人工检测来实现,检测方式工作效率低、占用线路时间长,无法满足现代城市轨道交通检测的需求。提出一种基于车载式多目高速线阵相机的地铁隧道表面图像采集系统,阐述其系统工作原理,并对系统内部各项硬件设备进行选型,在实验室内完成组装和调试,基本实现线阵相机图像采集的功能,并为后续的隧道表面图像处理提供支持。

关键词:裂缝检测;图像采集;图像处理;线阵相机

中图分类号:TP-391 文献标志码:A 文章编号:1672?7029(2019)04?1074?07

Intelligent vision acquisition system of subway tunnel surface crack image FANG Enquan1, W ANG Yaodong2, YUAN Minzheng1, ZHU Liqiang2, ZHOU Wei3

(1. Guangzhou Metro Group Co., Ltd, National Engineering Laboratory, Guangzhou 510335, China;

2. School of Mechanical, Electronic and Control Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;

3. School of Traffic and Transportation Engineering, Central South University, Changsha 410075, China)

Abstract: Tunnel crack detection mainly depends on manual detection in our country. The detection method has low efficiency and long line time. It can not meet the demand of modern urban rail transit detection. This paper proposes a subway tunnel image acquisition system based on vehicle-mounted multicast high-speed linear array camera, expounds the working principle of the system, and conducts the selection of the system hardware. Finally, Hardware system and software system are completed assembly and debugged in the laboratory, which can support the following subway tunnel surface crack image processing.

Key words: crack detection; image acquisition; image processing; linear array camera

随着国内地铁路线的快速发展,早期建设的地铁隧道基础设施已经进入养护维修期,而新建成的地铁隧道,也会诱发洞体形变并出现裂缝,影响隧道的正常使用,威胁行车安全。如果对地铁隧道洞体出现的裂缝不及时预警与维护,会使隧道基础设施进一步被破坏,一旦发生事故,给生命财产带来巨大损失[1]。同时,表面裂缝可发展成具有破坏性的贯穿裂缝和深层裂缝,破坏结构的整体性,从而带来无法估量的危险。所以进行定期的裂缝检测,并观察重点裂缝的变化变得尤其重要。目前,我国

收稿日期:2018?05?30

基金项目:科技部国家重点研发计划资助项目(2016YFB1200402);中国铁路总公司科技研究开发计划课题资助项目(2017T001-B)

通信作者:方恩权(1980?),男,河南正阳人,教授级高级工程师,博士,从事轨道交通土建工程技术研究与项目管理工作;E?mail:fangenquan@

https://www.doczj.com/doc/8c16324029.html,

智能手机终端的数据采集及分析系统 主要功能如下: 采集使用数据采集程序手机的手机号码:数据采集程序必须开通GPRS,实时传输采集数据及监听服务端指令;所以会有一定的数据量。为解决用户因GPRS传输采集数据产生的费用,所以记录用户的手机号码。 采集GPS信息:经纬度,时间,速度; 采集无线网络状况信息:GSM,GPRS网络情况; 获取的无线网络信息并附加GPS信息,帮助数据分析专家系统分析处理; 数据采集终端的主要功能如下: 实时诊断网络信息; 诊断分为空闲时诊断与使用时诊断; 空闲时诊断:根据运营商的相关规定设定网络异常指标;当手机处于空闲状态时,指定频率(秒)获取无线网络的基本参数,如CID,LAC,BSIC,BCCH,RxQuality,RxLevel,C/I,C/A,TxPower,TA,TS等;根据设定的异常指标来判断是否出现异常;如果出现异常则保存本次信息,并获取此时此地的GPS信息、本手机的手机号码一并发送至指定服务器,由“数据分析专家系统”分析处理。 发送数据内容:本手机的手机号码+无线网络基本参数+GPS信息; 数据格式:XML文件格式; 传输方式:使用GPRS进行数据传输; 使用时诊断:用户使用手机时,检测用户使用过程中无线网络的状况;如手机数据下载过程中,检测总的下载量,下载时间,是否下载成功,如果不正常则记录本次使用过程; 诊断项: 2通话:未接通、掉话、呼叫时延; 2短信(SMS),彩信(MMS):是否发送或接受成功、发送或接受时间; 2GPRS Attach:Attach是否成功、Attach成功的时长PDP激活,PDP激活是否成功、激活成功的时长; 2WAP数据传输:WAP登陆测试;WAP登陆是否成功;WAP登陆成功时长; 2WAP刷新测试:WAP刷新是否成功;WAP刷新成功时长;

地铁区间隧道结构设计 前言 一. 地下铁道的基本功能及特点 地下铁道(metro subway)是指,在大城市下的地下修筑隧道、铺设轨道,以电动快速列车运送大量乘客的公共交通体系,简称地铁。在城市郊区,地铁线路可延伸至地面或高架桥上。地铁运输几乎不占街道面积,不干扰地面交通,有些国家称它为“街外运输”,或称为“有轨公共交通线”(mass transit railway)。它是解决城市交通拥挤问题,并能大量快速、安全运送旅客的一种现代化交通工具。 随着国民经济的发展,城市人口的大量增加,机动车和非机动车数量迅速增长,市区的客运交通流量猛增,城市规模随之不断扩大,这样就使城市中空气污染、噪音、交通拥挤等影响城市居民生活的因素逐渐突出,于是居民区就需要向城市郊区扩展。在上下班时和节假日,城市交通更显得拥挤混乱。原有的城市道路面积和城市面积的比例(道路率)是受城市发展历史制约等,一般不容易改变,想通过拆迁改造城市交通状况是极其困难的,甚至是不可实现的。如上海市人均道路面积仅为2.2m2,要增加道路面积非常困难。因此,许多干道的交通堵塞状况日益严重。目前很多城市道路交通的平均车速已下降至10km/h以下,很多路口交通负荷度已经很饱和。根据国内、外的经验,建设大容量快速轨道交通包括地铁和轻轨运输是缓解交通紧张状况的有效途径。尤其是在市内,建设地铁,向地下发展是今后城市发展的一种趋势。 地下铁道在城市客运交通中的主要作用有以下几个方面: 1.能满足大客运量的需要。一条低铁道单方向每小时的运送能力可达4~6万人次,为公共汽车的6倍至8倍,为轻轨交通的2倍多。完善的地下铁道系统会成为城市公共交通系统的骨干,可担负起城市客客运量的一般左右(实例见下表)

目录 1、概述 (3) 2、通风空调系统分类 (3) 3、通风空调各系统组成及工作原理 (3) 4、车站排热系统 (7) 5、送排风(排烟)系统 (9) 6、空调通风(净化)系统 (11) 7、空调水系统 (13) 8、通风空调系统的控制方式 (15)

地铁通风空调系统简介 1、概述 地铁,顾名思义,是在地下运行的轨道交通工具。它是由区间隧道和站区构成的封闭式空间,它在作为城市地下交通的同时还肩负着战时人防的重要功能。地铁是作为一个特殊的公共场所,人口密度高,流量大,所存在的潜在危险也不容忽视。在这个封闭的空间里,由于空气流通不畅,随着季节、天气、客流量的变化而变化,同时地铁设备的运行所散发的热量及废气若不及时排除,将使本站和区间温度空气污染温度上升,空气质量下降,严重影响到地铁乘客乘车舒适度及车站办公人员工作环境的乘车环境。如何有效的控制室内环境,为乘客提供一个舒适、安全的乘车环境,如何在发生灾害(例如火灾)情况能够迅速和安全的帮助乘客离开现场,减少乘客和公共设施的损失通风空调系统发挥着极其重要的作用。归纳起来地铁通风空调系统有以下四方面作用: 1)为乘客正常行车创设舒适的环境; 2)为工作人员提供合理的工作环境; 3)保证设备正常运行; 4)事故及灾害情况下,进行合理的气流组织,及时排烟,诱导乘客疏散。 2、通风空调系统分类 2.1地铁通风空调系统按其质量验收规范分部工程分为:送排风系统、防排烟系统、空调风系统、冷却水系统、冷冻水系统

2.2按功能区域分为:隧道通风系统、排热系统、送排风系统、空调大系统(公共区空调通风)、空调小系统(设备办公区及设备机房空调通风)、空调水系统。 3、通风空调各系统组成及工作原理 3.1隧道通风系统组成 区间隧道活塞风与机械通风系统(兼排烟系统),简称TVF系统。隧道通风系统组成按照风亭至轨行区排列,一般主要设备包括:风亭、立式组合风阀、消声器、渐扩管、耐火软接、事故风机(可逆转轴流风机)、耐火软接、渐扩管、消声器、卧式风阀、就地控制箱、控制柜,按照该组成方式,在每个车站的两端安装分别两套,按照不同的功能模式,实现与风机同步配置运行的电动风阀(与风机开启状态一致),实现风机正反转(送排风)的单台或两台并联运行。其系统设备组成详见图1

广州地铁通风空调系统设计 简介:随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 关键字:通风空调地铁冷负荷 前言 随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 一、工程概述

广州市地下铁道二号线首期工程全程约23.245km,南起于琶洲站,北终于江夏站,共设20个车站。新港东站是首期工程中第二个车站,编号为202,位于华南快速大道东侧新港东路中心,东侧为琶洲站,西侧为磨碟沙站,附近有广州会展中心和广州博览中心等大型建筑。车站总长度206.2m,标准段宽度16.5m,为单层明挖侧式站台的地下车站,站台在轨道两侧纵向布置,站厅为服务及中转区域,设在南北两侧中部,站台边缘设置屏蔽门与轨道隔开。由于轨道将车站分割为南北两侧,因此南北两侧均设环控机房及设备管理用房。车站东端隧道风亭及排风亭设于车站东端南北两侧,西端隧道风亭及排风亭,车站中部新风亭及排风亭结合出入口设于中部南北两侧,本车站南北两侧各有六个风亭。整个车站呈一个古字“車”形。车站总布置详见附图1。 根据隧道通风系统的要求,在车站两端布置相应的隧道通风设备。根据地铁运营环境要求,在车站站厅站台的公共区部分设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为乘客提供过渡性舒适环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称大系统)。根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为运营管理人员提供舒适的工作环境和为设备正常工作提供必需的运行环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称小系统)。

上海轨道交通隧道病害检查病害及标志 1、病害分类及定义 表1 渗漏水病害分类及定义 2. 检查方法及标志 2.1 渗漏水检查 管片渗漏水大多发生在管片接缝或注浆孔等部位,渗漏水检查重点关注的是水从通道渗出后所形成的分布。 2.1.1 检查目标 应区分出渗漏水病害类型,明确渗漏水位置(接缝、注浆孔、手孔或裂缝)、范围(结合展开图要素加以确定)及特征(具体量化指标),对于滴漏应通过秒表确定滴水频率。

2.1.2 判别方法 (1)湿迹 对于湿迹现象,水分蒸发速度快于渗入量,用干手触摸有潮湿感,但无水分浸润感觉,在隧道内常规通风条件下,潮湿现象可能会消失。 管片腰部以上区域无法用手触摸,仅能依靠目测判断。 (2)渗水 渗水现象在加强人工通风的条件下也不会消失,用干手触摸,明显沾有水分,如用废报纸贴于渗水处,废纸将会被浸湿变色,对于腰部以上区域,可通过灯光照射,有无反光,辅助判断是否为渗水。 某些情况下,病害可能介于湿迹与渗水之间,较难区别,此时应多种检查方法并用,只要一种检查结果为渗水,则应按不利原则考虑归为渗水病害。 (3)滴漏 滴水现象与其他渗漏水病害较容易区分,但由于滴漏速度有快慢,当检查速度较快时,容易漏检。在检查过程中,可注意道床表面是否有水迹或小量积水,如存在,极有可能是隧道顶部滴漏的结果。 (4)漏泥砂 漏泥现象较易判断,通常漏泥时,渗水量相对较大,且夹带新鲜泥沙,导致渗出物浑浊。 2.1.3 病害标志说明 表3 渗漏水病害标志

注: 1)对于湿迹仅局限于裂缝,呈窄条状分布时,为提高检查效率,可不予以记录;2)如渗水现象明显,肉眼能观察到明显水流,则应在备注栏予以补充说明。2.2 管片损伤检查 2.2.1 检查目标 管片裂缝与缺角主要通过目测进行检查,明确隧道结构损伤的类型、位置和程度等信息。 当管片裂缝发展到一定程度,与管片接缝贯通形成三维封闭体系时,会出现较罕见的混凝土成块碎裂现象,检查中如发现,应准确记录碎裂的三维尺寸(面积与深度),并留存全面的影像资料。 2.2.2 判别方法 因管片损伤病害较为直观,管片裂缝与缺角主要通过目测进行检查。管片裂缝通常表现为颜色略深于管片内表面本色的细缝。管片缺角部位因表层混凝土缺失,缺角颜色同样会深于管片表面本色。 2.2.3 病害标志说明 表4 管片损伤病害标志

地铁隧道施工方法全解 明挖法 在地面条件允许的情况下,地铁区间隧道采用明挖法。明挖法是指挖开地面,由上向下开挖土石方至设计标高后,自基底由下向上顺作施工,完成隧道主体结构,最后回填基坑或恢复地面的施工方法。浅埋地铁车站和区间隧道经常采用明挖法,明挖法施工属于深基坑工程技术。由于地铁工程一般位于建筑物密集的城区,因此深基坑工程的主要技术难点在于对基坑周围原状土的保护,防止地表沉降,减少对既有建筑物的影响。明挖法的优点是施工技术简单、快速、经济,但其缺点也是明显的,如阻断交通时间较长、噪声等会对环境产生影响。 盖挖法 01 顺作法 盖挖顺作法是在地表作业完成挡土结构后,以纵、横梁和路面板置于挡土结构上维持交通,往下反复进行开挖和加设横撑,直至设计标高。依序由下而上,施工主体结构和防水措施,回填土并恢复管线路或埋设新的管线路。最后拆除挡上结构外露部分并恢复道路。 02 逆作法 盖挖逆作法是先在地表面向下做基坑的维护结构和中间桩柱,和顺作法一样,基坑维护结构多采用地下连续墙或帷幕桩,中间支撑多用主体结构本身的中间立柱。随后开挖表层土体至主体结构顶板地面标高,利用未开挖的土体作为土模浇筑顶板。待回填土后将道路复原,恢复交通。之后的工作都是在顶板覆盖下进行,自上而下逐层开挖并建造主体结构直至底板。 盾构法 盾构法施工是以盾构施工机械在地面以下暗挖隧道的一种施工方法。盾构是一个既可以支承地层压力又可以在地层中推进的活动钢筒结构。钢筒的前端设置支撑和开挖土体的装置,中段安装顶进所需的千斤顶,尾部可以拼装预制或现浇隧道衬砌环。盾构每推进一环距离,就在盾尾支护下拼装或现浇一环衬砌,并向衬砌环外围的空隙中压注水泥砂浆。盾构施工前应先修建一竖井,在竖井内安装盾构,盾构开挖出的土体由竖井通道送出地面。 盾构按断面形状不同可分为圆形、拱形、矩形、马蹄形4种。盾构法的主要优点是除竖井施工外,施工作业均在地下进行,既不影响地面交通,又可减少对附近居民的噪声和振动影响;土方量少;盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行,易于管理;施工不受风雨等气候条件的影响。 浅埋暗挖法 浅埋暗挖法即松散地层的新奥法施工,新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用,采用锚杆和喷射混凝土作为主要支护手段,对围岩进行加固,并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下工程的设计施工。浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的上层和软弱破碎岩层施工而提出

地铁通风空调系统 地铁通风空调系统一般分为开式系统、闭式系统和屏蔽门式系统。根据使用场所不同、标准不同又分为车站通风空调系统、区间隧道通风系统和车站设备管理用房通风空调系统。 1、开式系统 开式系统是应用机械或"活塞效应"的方法使地铁内部与外界 交换空气,利用外界空气冷却车站和隧道。这种系统多用于当地最热月的月平均温度低于25℃且运量较少的地铁系统。 1)活塞通风 当列车的正面与隧道断面面积之比(称为阻塞比)大于0.4时,由于列车在隧道中高速行驶,如同活塞作用,使列车正面的空气受压,形成正压,列车后面的空气稀薄,形成负压,由此产生空气流动。利用这种原理通风,称之为活塞效应通风。 活塞风量的大小与列车在隧道内的阻塞比、列车行驶速度、列车行驶空气阻力系数、空气流经隧道的阻力等因素有关。利用活塞风来冷却隧道,需要与外界有效交换空气,因此对于全部应用活塞风来冷却隧道的系统来说,应计算活塞风井的间距及风赶时井断面授尺寸,使有效换气量达到设计要求。实验表明:当风井间距小于300m、风道的长度在25m以内、风道面积大于10m2时,有效换气量较大。在隧道顶上设风口效果更好。由于设置许多活塞风井对大多数城市来说都是很难实现的,因此全"活塞通风系统"只有早期地铁应用,

现今建设的地铁多设置活塞通风与机械通风的联合系统。 暖通-空调-在线 2)机械通风 当活塞式通风不能满足地铁除余热与余湿的要求时,要设置机械通风系统。 根据地铁系统的实际情况,可在车站与区间隧道分别设置独立的通风系统。车站通风一般为横向的送排风系统;区间隧道一般为纵向的送排风系统。这些系统应同时具备排烟功能。区间隧道较长时,宜在区间隧道中部设中间风井。对于当地气温不高,运量不大的地铁系统,可设置车站与区间连成一起的纵向通风系统,一般在区间隧道中部设中间风井,但应通过计算确定。 2、闭式系统 闭式系统使地铁内部基本上与外界大气隔断,仅供给满足乘客所需的新鲜空气量。车站一般采用空调系统,而区间隧道的冷却是借助于列车运行的"活塞效应"携带一部分车站空调冷风来实现。这种系统多用于当地最热月的月平均温度高于25℃、且运量较大、高峰时间内每小时的列车运行对数和每列车车辆数的乘积大于180的地铁系统。暖通空调在线 3、屏蔽门系统 在车站的站台与行车隧道间安装屏蔽门,将其分隔开,车站安装空调系统,隧道用通风系统(机械通风或活塞通风,或两者兼用)。若通风系统不能将区间隧道的温度控制在允许值以内时,应采用空

究改进的空间。 A型方案主要设计特征是每个车站有4个隧道通风亭、4个活塞通风

φ=2.0m、可正反转且正反转风量相等;每台TEF风机的选型参数是:QX=40m3/s、HX=600Pa、NX=45KW、φ=1.6m、只正转排风; B型方案主要设计特征是每个车站有2个隧道通风亭、2个活塞通风道、2台TVF风机及2台TV/EF风机及2台变频器。TV/EF风机即为TVF风机兼作TEF风机使用,平时通过变频器按照TEF风量运转,事故时则按TVF 风量运转,因此TV/EF选型参数同TVF。 显然A型方案比B型工程设备数量多,设计规模大,工程投资高。 二、设备功能充分发挥问题的讨论 地铁工程投资巨大,运营费用高昂,这是许多城市修建地铁的最大障碍,环控设备在地铁设计中占用建筑面积最大,环控设备在地铁运营中耗电最多,因此对“占地大户”和“用电大户”的环控专业进行优化研究,对降低地铁工程造价具有较大意义。为减少工程投资,降低运营成本,广州地铁建设者已经作出了艰巨的努力,将A型方案修改为B型方案,这一改进其工程的经济意义巨大,使每个车站:(1)少设2台TEF 风机;(2)减少了2条活塞通风道(土建规模约4m(宽)×4m(高)×30m(长)×2(条)),(3)少建2个地面风亭。遗憾的是这一设计进步没有得到充分肯定而加以全线推广采用,本人所参与的5号线工点设计咨询范围不少车站仍然采用了A型方案。个人认为对于A、B型就充分发挥设备的设置功能而言均还有进一步研究改进的空间。设备功能如何充分发挥个人认为目前可以从以下六方面进行研究,即为:设备设置的必要性、设备功能的使用性、设备设计的兼用性、设备运转的能效性、设备容量的小型化及设备控制的简明化。从这六个方面进行讨论可能有助于我们对设计中的问题进行深入研究。 1、设备设置的必要性讨论 地下空间十分宝贵,可设可不设的设备应尽可能不设,A型方案车站两端所设4台TVF风机属于这一问题探讨范围。设置屏蔽门后,区间隧道机械通风条件较开/闭式系统有了很大改善,计算结果及各条线的隧道通风工艺设计均表明,当列车阻塞或列车发生火灾而停在单线区间隧道内对其进行通风或排烟时,前后两个车站的TVF风机一般只需要运转2

工业4.0智能数据采集解决方案 近些年在“工业4.0”,“智能制造”,“工业互联网”的大背景下,工业现场设备层的数据采集逐渐成为一个热门话题,实现工业4.0,需要高度的工业化、自动化基础,是漫长的征程。 工业大数据是未来工业在全球市场竞争中发挥优势的关键。无论是德国工业4.0、美国工业互联网还是《中国制造2025》,各国制造业创新战略的实施基础都是工业大数据的搜集和特征分析,及以此为未来制造系统搭建的无忧环境。 华辰智通工业互联网-工业数据采集方案: 大家都认识到实时获取设备层数据、消除自动化孤岛现象是实现智能制造、工业互联网的重要基础环节。但是,工业现场的设备种类繁多,各种工业总线协议并存,这也就导致了数据采集这项工作是一件非常个性化的事情,很难总结出一套放之四海而皆准的方案来。 数据采集一直是困扰着所有制造工厂的传统痛点,自动化设备品牌类型繁多,厂家和数据接口各异,国外厂家本地支持有限,不同采购年代。即便产量停机数据自动采集了,也不等于整个制造过程数据都获得了,只要还有其他人工参与环节,这些数据就不完整,所以不论智能制造发展到何种程度,工业数据采集都是生产中最实际最高频的需求,也是工业4.0的先决条件。

1.工业数据采集工具: 工业数据网关称为工业采集网关,也可以称为工业数据采集网关;它通过以太网接口:RJ45 接口;串行接口:RS485/RS232/RS422接口可以连接西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和MODBUS 系列等。PLC、制器、输入/输出等设备,安全准确传输数据。 HINET 系列数据网关由湖南华辰智通科技有限公司自主研发生产,该网关采用高性能工业级32 位处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,是一款高性能、高性价比、适用于工业互联网便于大规模部署的工业数采终端。HINET 系列数据网关自带PLC 等工业控制器协议,一次性解决工业设备联网、工业设备数据采集及传输等难题。 HINET 系列数据网关是一款单协议单接口的工业数采终端,根据不同的型号HINET 数据网关支持的PLC 品牌包含西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和MODBUS 系列等。 2.对工业生产设备数据采集:

城市地铁隧道常用施工方法 本文就城市地下铁道施工方法分别加以介绍。施工方法的选择应根据工程的性质、规模、地质和水文条件、以及地面和地下障碍物、施丁设备、环保和工期要求等因素,经全面的技术经济比较后确定。 1、明挖法 明挖法是指挖开地面,由上向下开挖土石方至设计标高后,自基底由下向上顺作施工,完成隧道主体结构,最后回填基坑或恢复地面的施工方法。 明挖法是各国地下铁道施工的首选方法,在地面交通和环境允许的地方通常采用明挖法施工。浅埋地铁车站和区间隧道经常采用明挖法,明挖法施工属于深基坑工程技术。由于地铁工程一般位于建筑物密集的城区,因此深基坑工程的主要技术难点在于对基坑周围原状十的保护,防止地表沉降,减少对既有建筑物的影响。明挖法的优点是施工技术简单、快速、经济,常被作为首选方案。但其缺点也是明显的,如阻断交通时间较长,噪声与震动等对环境的影响。 明挖法施工程序一般可以分为4大步:维护结构施工→内部土方开挖→工程结构施工→管线恢复及覆土。

上海地铁M8线黄兴路地铁车站位于上海市控江路、靖宇路交叉口东侧的控江路中心线下。该车站为地下2层岛式车站,长166.6m,标准段宽17.2m,南、北端头井宽21.4m.标准段为单柱双跨钢筋混凝土结构,端头井部分为双柱双跨结构,共有2个风井及3个出人口。车站主体采用地下连续墙作为基坑的维护结构,地下连续墙在标准段深26.8m.墙体厚0.6m.车站出人口、风井采用SMW桩作为基坑的维护结构。 2、盖挖法 盖挖法是由地面向下开挖至一定深度后,将顶部封闭,其余的下部工程在封闭的顶盖下进行施工。主体结构可以顺作,也可以逆作。 在城市繁忙地带修建地铁车站时,往往占用道路,影响交通当地铁车站设在主干道上,而交通不能中断,且需要确保一定交通流量要求时,可选用盖挖法。 2.1盖挖顺作法 盖挖顺作法是在地表作业完成挡土结构后,以定型的预制标准覆萧结构(包括纵、横梁和路面板)置于挡土结构上维持交通,往下反复

采集系统实现原理说明 1.采集系统概览 审计工作的第一步是数据采集,从采集的原始数据中抽取所需要的部分并转化格式,再导入后台审计系统处理;其中,数据采集和数据抽取、转换占据三分之二的工作流程和大量的时间。如何将该部分的工作简单化、智能化和自动化,是本采集系统的主要功能。 众多被审计单位的IT系统建设模式、规模存在重大的差异,基于不同的标准而设计,采用不同的架构和应用软件构建而成。该采集系统需要与这些种类繁多的系统协同工作,其开放性、统一性和兼容性是非常重要的衡量指标。 2.财务系统采集、转换实现原理说明 2.1财务系统现状 现阶段的审计任务主要是经济审计,主要涉及被审计单位的财务系统。财务系统与其他系统相比,存在很大的差异,体现在几个方面: ●财务软件种类繁多,标准不统一 ●后端数据库类型多种多样 ●不同单位的财务管理方式差异很大 ●财务数据内在格式保密

被审计单位采用的财务系统主要分成两大类,国内财务软件和国外财务软件。财务软件的简单汇总信息如下: 其中,用友、金蝶和SAP公司的财务软件,使用率最高。 参考信息来源于“中国财政部“的官方网站,具体链接如下:https://www.doczj.com/doc/8c16324029.html,/lanmudaohang/tongzhitonggao/201303/t2013031 9_782244.html 2.2财务系统数据采集 财务系统经过长时间的发展,其架构基本上趋于统一,即两层架构:财务处理应用接口和后台数据存储。

简单描述如下: 由于所有的财务数据均存放在后台的数据库中,原则上,采集系统直接从数据库抽取数据即可;因此,采集系统不会与财务系统,特别是不会与“财务处理应用接口“发生直接的互操作。 采集系统的数据库抽取功能特点: 采集系统支持的数据库类型众多,包括Access、SQL、MySQL、Oracle、Sybase、DB2和Informix等,涉及不多的版本和操作系统平台。

内容摘要:【提要】:地铁隧道发生的过量不均匀纵向沉降对隧道结构内力、变形、接头防水、以及隧道正常运营的影响已不容忽视。因此研究地铁盾构隧道的纵向结构性能和变形性态,是非常必要而且迫切的。本文分析了地铁隧道纵向沉降的影响因素和作用机理;改进了隧道等效连续化的计算方法,对地铁盾构隧道纵向结构性能进行了讨论。 【提要】:地铁隧道发生的过量不均匀纵向沉降对隧道结构内力、变形、接头防水、以及隧道正常运营的影响已不容忽视。因此研究地铁盾构隧道的纵向结构性能和变形性态,是非常必要而且迫切的。本文分析了地铁隧道纵向沉降的影响因素和作用机理;改进了隧道等效连续化的计算方法,对地铁盾构隧道纵向结构性能进行了讨论。 1 引言 随着我国城市化程度迅速提高,国内许多大城市都竞相发展以地铁为主干线的快速轨道运输系统(rts)。北京、上海、广州、南京、深圳等地相继开展大规模的地铁建设。随着盾构施工技术和施工工艺的发展成熟,盾构施工法以其对城市地面环境影响小的特点,成为城市环境下地铁隧道的主要施工方法。由此也发现,在饱和、灵敏度高的软土地区,盾构隧道经常发生较大的不均匀纵向沉降,其对隧道纵横向的内力、变形、接头防水、及隧道正常运营的影响已不容忽视。因此研究盾构隧道的纵向结构性能和变形性能,分析隧道纵向沉降的影响因素,是非常必要而且迫切的[1][2]。 国际隧道协会(ita)在2000年盾构法隧道设计指导中提出在必要时将隧道纵向沉降的影响列入荷载种类的其他荷载项予以考虑[3]。上海市地基基础设计规范对盾构隧道设计的规定中也提出必要时尤其在隧道下卧土层土性变化处应考虑隧道纵向不均匀沉降对隧道内力的影响[4]。这表明隧道纵向沉降尤其是不均匀沉降对隧道的影响已经引起国内外工程界的重视,但以上二者都没有明确提出具体应该如何考虑隧道纵向沉降的影响和隧道的纵向结构性能,需要进行进一步的深入研究。 2 隧道纵向沉降影响因素分析 2.1 施工期间的影响 施工期间隧道沉降主要是由于盾构推进时对周围土体的扰动,以及注浆等施工活动引起的;主要包括以下几个方面的因素:①开挖面底下的土体扰动;②盾尾后压浆不及时不充分;③盾构在曲线推进或纠偏推进中造成超挖;④盾壳对周围土体的摩擦和剪切造成隧道周围土层的扰动;⑤盾构挤压推进对土体的扰动。 隧道衬砌环入土后的沉降发展过程,按其发生的时间先后和原因可大体分为三个阶段[5]:①初始沉降;②下卧土层超孔隙水压力消散而引起的固结沉降;③下卧土层骨架长期压缩变形的次固结沉降。隧道通常要在盾构推进完毕后半年至一年后开始使用。因此,一般在施工阶段已大体完成了初始沉降和固结沉降,而在长期使用阶段则缓慢地进行次固结沉降。经过长期的发展,现在的盾构施工技术和施工工艺都已比较成熟。采用的泥水平衡和土压平衡盾构等先进的施工设备及同步注浆,减小了对隧道周围土体的扰动。除在隧道与车站的连接段外,如果隧道下卧土层均一,则在盾构施工期间隧道的沉降比较一致,则隧道纵向不均匀沉降较小。 2.2 隧道在长期营运中的纵向沉降影响因素 在长期营运中隧道的纵向不均匀沉降主要有以下六个因素所致[5]:①隧道下卧土层固结特性不同;②隧道临近建筑施工活动的影响;③隧道上方增加地面荷载;④隧道所处地层的水位变化;⑤区间隧道下卧土层水土流失造成破坏性纵向变形;⑥隧道与工作井、车站连接处

运营期间的地铁隧道结构变形安全监测技术研究 发表时间:2017-05-14T13:31:08.110Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年1月下作者:王鹏 [导读] 随着我国现代化建设的飞速发展,城市基础设施地铁越来越多,是城市客运交通的大动脉以及城市生命线。 广州市吉华勘测股份有限公司 510260 摘要:随着我国现代化建设的飞速发展,城市基础设施地铁越来越多,是城市客运交通的大动脉以及城市生命线,其投资大、难度高、施工期长、环境复杂等。同时地铁沿线高强度的物业开发、市政工程建设对地铁结构和运营安全带来一定的隐患,城市轨道交通结构的安全保护工作日益严峻,一但出现城市轨道交通安全事件,将严重影响城市轨道交通的正常运营。因此,在外界施工影响下,对运营期间的地铁实施必要的变形安全监测至关重要。 关键词:地铁,测量机器人,自动化监测。 1 地铁监测的意义和目的 地铁结构本身由于地基的变形及内部应力、外部荷载的变化而产生结构变形和沉降。而地铁旁边的施工正是引起外部荷载变化的主要原因,地铁结构变形和沉降超过允许值,将会对地铁的运营安全造成影响。通过监测可动态收集地铁结构变形信息,掌握结构变形情况,保障运营安全。 地铁监测的主要目的如下:1)通过对测量数据的分析、掌握隧道和围岩稳定性的变化规律,修改和确认设计及施工参数;2)通过监控量测了解施工方法的科学性和合理性,以便及时调整施工方法,保证施工安全及隧道的安全;3)了解隧道结构的变形情况,实现信息化施工,将监测结果反馈设计,为改进设计施工提供信息指导,提供可靠施工工艺,为以后类似的施工提供技术储备。 2.监测实施 因地铁隧道的特殊性,对于地铁运营期的监测,需采用自动化监测手段,即采用测量机器人和自动监测系统软件建立隧道结构变形自动监测系统。在外部施工期间自动测量地铁隧道结构顶板、侧墙及道床在三维—X、Y、Z方向(其中:X、Y为水平方向,Z为垂直方向)的变形值。 2.1监测点与基准点布置 参考工程设计、实际情况及有关规定,确定地铁受外界项目施工影响的范围,监测断面可按5~20m间距布设,每断面布设一般情况下六个监测点。在隧道两端不受建设项目施工影响的隧道远处各设置3个基准点。 2.2自动监测系统 自动监测系统主要由监测设备、参考系、变形体和控制设备构成。监测设备由测量机器人、自动化监测系统软件和监测控制房组成;控制设备由工控机及远程控制电脑组成。 1)自动化监测网络系统的硬件部分包括高精度自动全站仪、目标棱镜、信号通信设备与供电装置、计算机及网络设备等部分组成(如图1)。 图1数据采集系统图 2)系统软件包括动态基准实时测量软件和变形点监测软件两大部分。动态基准实时测量软件功能上主要有以下特点:根据距离及棱镜布设情况自动进行大小视场的切换;依据布设的网形站与站之间的观测关系,对测站点的观测方向可分组设置,可适合任意控制网形,不局限于导线网;采用局域网技术进行数据的通信,并具有网络断开的自动判断功能;为满足各种测量等级和运营环境的需要,具有各项测量限差、时间延迟、重试次数、坐标修正的设置功能;考虑到地铁内局部范围内气象一致性,在平差计算中,采用加尺度参数解算,避免了气象参数的测定,提高控制网测量的精度。 3)变形点监测软件包括各分控机上的监测软件和主控机上的数据库管理软件两部分。分控机上的监测软件用来控制测量机器人按要求的观测时间、测量限差、观测的点组进行测量,并将测量的结果写入主控机上的管理数据库中。 2.3自动监测系统工作流程 首先建立计算机和测量机器人的通信,然后对测量机器人进行初始化,此外进行测站及控制限差的设置,所有设置完毕后进行学习测量,设置点组和定时器,根据点位的重要性以及监测频率将相同的观测点纳入同一点组,最后进行自动观测。一周期观测完毕后软件便对原始观测数据进行差分处理,得到各变形点的三维坐标、变形量及变形曲线图,设置软件还可以将数据通过手机网络发送至指定的邮箱。 3地铁隧道自动化监测的技术难点 地铁隧道是狭长形的空间环境,同时列车一般以平均5分钟左右的间隔在隧道中高速运行。地铁环境的这些特点及保证地铁正常运营等因素的制约,使得自动变形监测系统在地铁变形监测中的应用,遇到比其它工程中更多的技术问题,因此自动变形监测手段有着常规测量无法比拟的优越性。自动监测系统系统可以在无人值守的情况下,全天24小时连续地自动监测,实时进行数据处理、数据分析、报表输

地铁、隧道等的渗漏治理方案(含各种缝处理) 地下通道、地铁车站出现渗漏水的部位,一般主要出现在结构薄弱处,如施工缝、诱导缝、结构裂缝和混凝土缺陷部位大面积渗漏以及设备安装件的管头、钢筋头、拉筋孔等渗漏,治理处于震动扰动环境的隧道渗漏,应根据裂缝不同的成因和造成渗漏的原因,再根据地下结构的不同使用功能和使用环境,采用不同的方法、不同的工艺、不同的材料进行综合整治。 一、伸缩缝(诱导缝、变形缝)渗漏水治理 治理目标:把裂缝中的水驱除到结构的背面,修复橡胶止水带的功能,使橡胶止水带恢复原防水设计要求,这样,缝再变形伸缩也不会渗漏。 方法:对变形缝采用钻孔法(钻直径为28~32mm的孔),钻透结构层,钻到结构的背后去,向结构深层注浆,以水泥浆和丙烯酸盐、聚氨酯灌浆材料为主,使结构背后有水的空洞、孔隙全部密实,采用华式螺杆灌浆泵灌牙膏状水泥浆,水灰比高达:1:3,采用活塞泵灌注丙烯酸盐和聚氨酯类灌浆材料,两种灌浆方法根据情况一起或单独使用,尽量使衬砌背后不存在有水的空洞或孔隙;华式螺杆泵拥有多线螺旋技术,折线螺旋技术,纳米抗磨技术,可调式定子技术,万向传动技术等多项先进技术。它可以高压力的灌注各种大浓度的、高黏度的、强磨损的流态及膏状浆液,从根本上保证浆液的水灰比、含砂量、泌水率、饱满度和密实度。

沿伸缩缝(诱导缝、变形缝)人工用电镐清理裂缝两侧,凿除污损侧面到原来坚实的基面,稍微扩宽裂缝,深度15-20厘米(根据结构的厚度来调整),宽度5-6厘米,用高压水清理干净浮渣、杂物,保持裂缝内干净,用高强速凝双快水泥配合抽管法沿裂缝封闭成无管空腔,每隔30-50厘米留出水通道和注浆孔,高快水泥封闭厚度在3厘米左右,空腔直径在4-6厘米,封闭的表面要凹进去3-4厘米,采用电加热,导热油型的反应缶,加入橡胶非固化灌浆材料,加温到220°-250°,并且进行均匀搅拌,倒出高温的灌浆材料,用螺杆灌浆泵向无管空腔中灌注已经完全液化的非固化橡胶,相邻的孔出胶后,采用闸阀关闭相邻注浆孔,再进行多次补充灌浆,确保无管空腔、裂缝渗水通道、橡胶止水带的孔隙内全部填满特种耐变形非固化橡胶材料,灌浆再到间隔2-3个的灌浆孔进行灌浆,相当于修复橡胶止水带,此灌浆需要有经验的技术员和技术工人,设备员一同协作灌浆,因为是高温加热灌浆材料,施工的时候要做好防烫伤的安全防护,把水堵住后,再在伸缩缝事先预留的凹进去的表面槽内填塞高弹性聚氨酯密封胶和橡胶类密封胶,用铁皮做成“V”槽状,用膨胀螺丝把它固定在施工好的伸缩缝两侧,再用密封膏封闭铁皮槽和衬砌表面的接缝,此施工目的是增强施工缝中材料封闭强度和变形度,最后表面再在伸缩缝(诱导缝、变形缝)表面安装不锈钢的槽钢,起到美观的作用。 特种非固化橡胶的粘结性能和抗变形性能非常优异,可以抗变形300%~40 0%。采用该材料整治的地下通道和地铁车站的结构,一般都能满足设计单位最初对结构的设计理念和要求。

地铁车站通风空调系统优化设计探讨 【摘要】以缩小地铁车站规模、减少工程投资为出发点,在满足地铁车站通风空调系统基本功能的前提下,通过对地铁隧道通风系统和空调水系统遇到的设计问题进行总结,提出优化设计方案供设计参考。隧道通风系统可通过设置单活塞风井来压缩车站规模,减少活塞风亭对车站周围环境的影响。同时特殊区段的隧道通风系统,可在充分了解地铁隧道通风系统原理的基础上优化系统设计,降低车站土建规模、避免对重要场合周围建筑景观的影响。地铁车站空调水系统可以选择设置集中冷站和采用新型制冷设备等方式来减小冷水机房的面积。 【关键词】地铁车站;通风空调;优化设计 0 引言 城市轨道交通作为城市中重要的交通工具,具有舒适、快捷等特点。随着我国国民经济的发展与城市化水平的不断提高,越来越多的城市开始建设并拥有地铁。地铁通风空调系统设备庞大,其布置方案的合理与否直接影响车站的建筑规模。地铁车站一般分为公共区和设备区,通风空调系统是占用机房最多的机电系统,根据系统形式的不同,通常占用设备管理用房面积的1/2~1/3。如何在满足系统功能的前提下,减少通风空调系统占用的设备用房面积,减小车站土建规模,降低地铁投资一直是地铁设计者的努力方向。 以缩小地铁车站规模为出发点,在满足系统基本功能的前提下,本文通过对实际设计过程遇到的问题进行总结,提出设计方案供设计参考。 1 车站隧道通风系统优化设计方案 目前上海、广州、深圳、成都等城市设计的地铁都采用了屏蔽门(Platform Screen Door,PSD)系统,很多采用开式或闭式系统的车站也加装了屏蔽门。屏蔽门系统的设置可以有效防止乘客有意或无意跌入轨道,减小噪声及活塞风对站台候车乘客的影响,改善了乘客候车环境的舒适度,具有节能、安全、美观等特点,在地铁中的应用越来越广泛。 屏蔽门系统的应用使隧道与车站分隔开来,不仅减小了车站公共区空调负荷,对隧道通风系统的形式与运行效果也产生了影响。 1.1 单活塞风井方案

智能电网的数据采集系统 关键词:数据采集, 智能电网 现代观念的智能电网由高效、可靠、随时保持有效的配电网络组成。为了达到这些目标,电网必须支持配电资源管理,例如太阳能和风能发电,据此,新型电气设备能够获得所需的新能源,例如,大量的电动汽车或现代化家电便利设施。由于人们对电网的依赖性非常大,所以正常运行时间成为关键,电网必须7x24小时不间断、高效运行。任何机械系统常见的、甚至是最普通的系统故障和缺陷都是不可容忍的。所以智能电网必须自动检测系统故障,然后快速隔离,以便快速修复。 实现这一愿景的关键是数据:高精度和动态可用性。全球范围的供电公司都采用智能电网设备,此类设备提供关于动态变化负荷的高精度、随时间变化的信息。为精确收集此类电力数据,必须同时采集所有电力线的电压和电流数据,供电公司即可了解不同相之间的时序,确保电网的正常运行时间。最关键的应用是测量三相功率,要求每条线路有多路时间对齐的模拟输入,用于测量电压和电流。 本文回顾三相系统的功率测量要求,然后介绍称为Petaluma的新型子系统参考设计,该设计监测智能电网,同时收集三相模拟数据。Petaluma为更加智能的电网数据管理提供了保证。 三相电功率测量基础知识: 三相电力系统承载频率相同的三相交流电(AC),各相之间彼此相位差120°。图1所示为三相电压波形,图2所示为配置为4线Y型

或星型连接的三个单相。3线Y型连接与没有零线的4线连接完全相同。零线(图2中黑色线)连接至Y型配置系统的中心点,供不平衡负载使用。如果负载恰好平衡,意味着各相电流相同,相电流彼此抵消,零线中没有电流。因此,3线连接常用于平衡负载。显而易见,线越少,消耗的铜缆就越少,系统成本越低、也更经济。 图1.三相电波形。三相均为交流电(AC),频率相同,各相之间彼此相位差为120°。 图2线Y型配置。负载不平衡时,使用零线(黑色)。

VDR及其智能数据采集系统 应士君 (上海海事大学) 材 摘要:际绍一种应用于vDR系统的以AT89C51微控制器和sJAlooo独立cAN总线控制器为核m组成的CAN总线智能数据采集系统的设计思路、过程厦实现方法.并给出硬件原理图和初始化程序。、 关键词:VDR;CAN总线;数据采集;SJAl000 0引言 随着世界航运事业的迅速发展,现代船舶朝着大型化、高速化和专业化方向发展,船舶航行安全保障技术显得越来越重要。集装箱船、滚装船、油船和液化气船等专业化船舶的货物危险度更高,一旦发生海事,造成的人员伤亡、财产损失、海洋河流污染以及海上资源和生态环境破坏等后果特别严重。为了更好地了解海事发生的原因和实际情况,国际海事组织(IMO)的A.861(20,导决议提出了在船舶上安装船舶航行数据记录仪(VDR)t撤议和性能标准。 船舶航行数据记录仪(VoyageDataRecorder,VDR)是一种以可靠的可恢复的形式,保存大量有关事故前后船舶位置、运动、物理状态、命令和控制信息的设备。数据从船舶系统获取并存储在记录设备中,在需要的时候可以在一定平台上重现。VDR保存的船舶航行过程中的重要数据,有助于获得可靠的、正确的有关事故原因和细节方面的信息,有助于重建事故原因链,通过确定事敌的真实原因来避免同类事故的再次发生,增强航海交通的安全,而且还能在船员培训中发挥作用,从而进一步提高海上安全和环境保护的水平。 欧洲共同体委员会强制规定:从2002年1月1日起,所有定期进出会员国港口的滚装渡船和高速客船或国内特定海区航行时,不论其悬挂哪国国旗,均必须安装VDR。国际海事组织(IMO)航行安全分委会也同时建议:从2002年7月1日起,VDR必须在客船和装载危险品的船舶例如油船、化学品船及天然气船上安装。随着国际反恐的形势目益严峻,美国等西方发达国家正在积极推动通过强制安装VDR的决议。 VDR记录的船舶数据种类繁多复杂,需要有大量的数据采集节点,其中有模拟信号也有数据开关量信号。这些信号来自船舶的各个部位,在不破坏现有船舶外观的前提下,布线既要合理,又要确保信号正确传输,尽可能减少信号传输电缆。如果采用传统星型拓扑结构或者环型、总线型网络结构其硬件软件及介质造价都比较高,而现场总线(F/ELDBUS)通信系统既造价低廉又能经受工业现场环境的干扰,其中的控制局部网总线(CAN)是目前应用最广泛

地铁隧道结构变形监测方案

一、工程概况 珠江新城海心沙绿化改造及地下空间(三区)基础工程位于

珠江新城海心沙区域的西部,正在运营的地铁三号线“珠江新 城~赤岗塔”区间盾构隧道在该工程的地下由西北向东南通过。 该工程位于地铁隧道上方的地基基础主要为直径 1.6 和 2.2 米的 钻(冲)孔灌注桩基础,桩底高程约为-23.35~-20.7 米(广州城 建高程),并设置横、纵向转换梁支撑跨越地铁隧道的上部主体 结构,最大的转换梁梁底高程约 2.70 米。

经核查,位于地铁隧道两侧的钻(冲)孔桩与地铁隧道的最 小水平净距约 2.90 米,位于地铁左、右线隧道中间的钻(冲) 孔桩与地铁隧道的最小水平净距约 2.60 米。横、纵向转换梁梁 底与地铁隧道结构顶面之间的最小垂直净距约为 15.50 米。该工 程范围内的地铁隧道结构顶面高程约-13.15 米,地铁隧道结构底 高程约-19.35 米。 二、监测目的

正在运营的地铁三号线“珠江新城~赤岗塔”区间盾构隧道 在该项目看台工程的地下由西北向东南通过,在地铁隧道结构外 侧左右垂直距离 15.0 米范围内的看台工程桩及上部主体施工过 程中,可能对地铁隧道结构产生变形、倾斜、位移、隆起或沉降

等方面的影响。受广州新中轴建设有限公司的委托对此区间的盾 构隧道进行变形监测和裂缝监测。主要目的是:

1、了解各种因素对地铁盾构结构变形等的影响,为有针对性 地改进施工工艺和修改施工参数提供依据;

2、预测地铁隧道结构的变形趋势,根据变形发展程度,决定是 否需要采取保护措施,并为确定经济合理的保护措施提供依据;

3、了解上部工程施工过程中地铁隧道结构有无裂缝情况及 其变化规律;

4、建立预警机制 ,避免结构和环境安全事故造成不必要的 损失;

5、施工过程中,根据监测数据分析,及时反馈信息、指导 施工,为地铁的安全运营提供可靠保障。 三、遵循的监测技术及方案编制依据 3.1 遵循的技术为 TPS 极坐标差分法

该方法采用瑞士 Leica 公司的具有 ATR(自动目标识别) 功能的 TCA 系列的全站仪(又称测量机器人),进行极坐标差 分作业。 TCA2003 全站仪,其标称精度测角为±0.5″,测距为±(1mm+1 ×10-6×D); TCA1800 全站仪,其标称精度测角为±1″,测距为±(1mm+2 ×10-6×D),

该系列仪器能对目标进行自动搜索、自动照准、自动观测,