國立臺灣師範大學地理學系課程綱要

科目代碼:GEC0065 地理系大碩合

科目名稱(中文):遊憩資源管理科目名稱(英文):Recreation Resource Management

全/半年:半年必/選修:選修

教室: 樸106 時間: 星期四四7-8

總學分數:2每週上課時數:2

授課教師:李素馨

一、教學目標:

本課程教授學生對自然與都市遊憩資源之規劃與管理,同時也瞭解人與組織的活動行為對這些重要資源的衝擊。本課程強調在自然地區與都市區域中公共及私人土地的遊憩使用計畫;以社會科學的觀點來討論;以及有關自然與文化資源的溝通、規劃與管理技巧。另外,學生也將學習遊憩資源管理的相關理論、研究議題與研究方法。

二、課程安排:

(一)主要內容

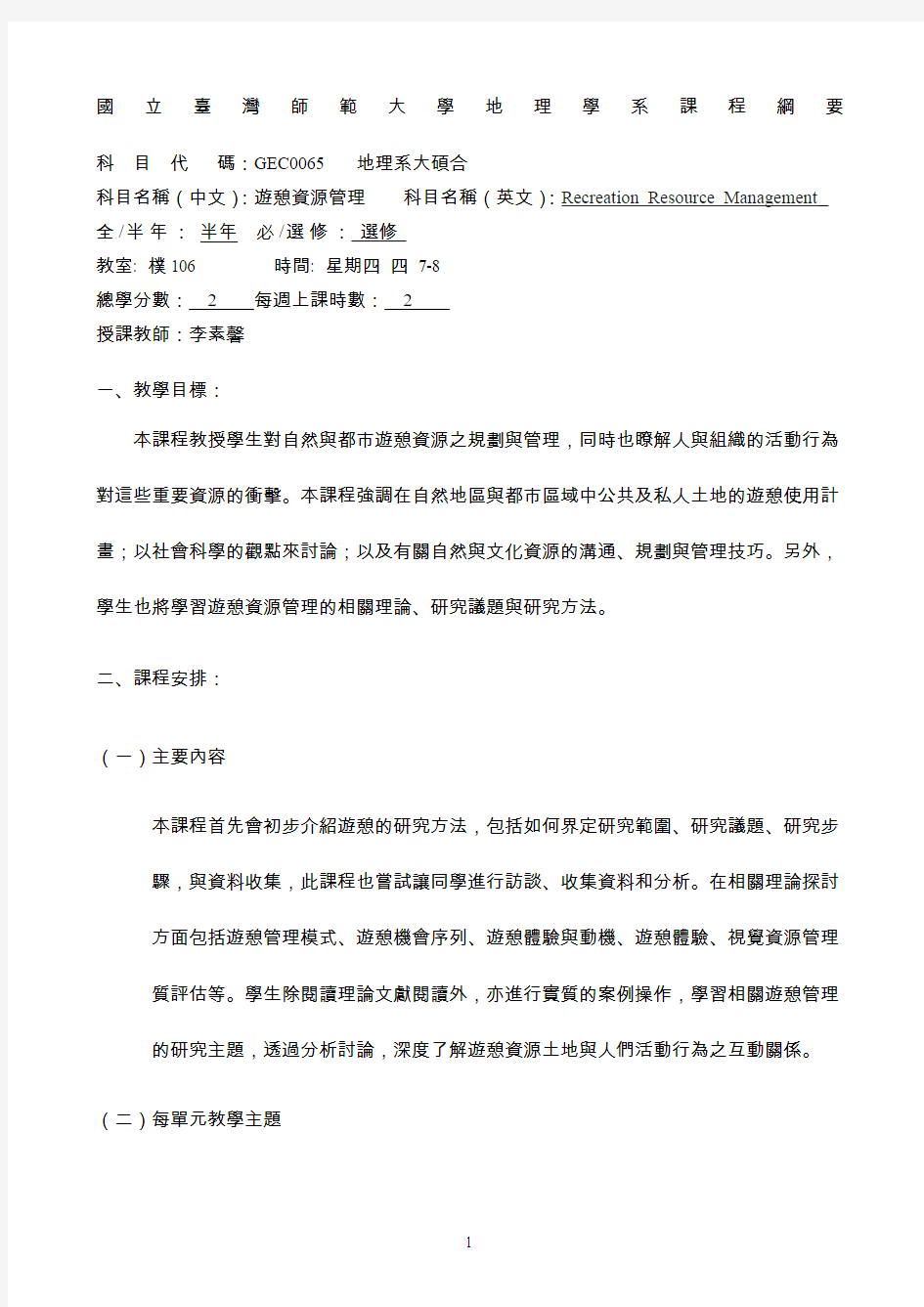

本課程首先會初步介紹遊憩的研究方法,包括如何界定研究範圍、研究議題、研究步驟,與資料收集,此課程也嘗試讓同學進行訪談、收集資料和分析。在相關理論探討方面包括遊憩管理模式、遊憩機會序列、遊憩體驗與動機、遊憩體驗、視覺資源管理質評估等。學生除閱讀理論文獻閱讀外,亦進行實質的案例操作,學習相關遊憩管理的研究主題,透過分析討論,深度了解遊憩資源土地與人們活動行為之互動關係。(二)每單元教學主題

三、作業報告內容:

1.個人作業一:尋找景觀與憩資源的意象與想像—

選取二張圖片或兩篇(段)短文有關你周遭環境(例如社區、台北或台灣),請描述(1)給你什麼樣的空間意象? (2)你對那個空間有甚麼心靈或活動的想像? (3)你會不會想去?

若會,做甚麼? (約2頁)

1.個人作業二:參訪心得

2.理論文獻導讀,以分小組進行課程內容的導讀,需整理為ppt課堂報告。

3.學期報告:探索台北: 台北好好看、好好玩! (資料可參考台北旅遊網)

台北?印象

人是台北最美的風景

從世界最高樓到國際級的中華藝術典藏,這個充滿著對比的城市—現代與傳統相互包容。

來台北,感受亞洲之美。

臺北市是一個兼顧傳統與現代的迷人綜合體,也是政治、商業、金融、時尚和文化中心。

說到臺北的歷史,自古就是多元文化的匯集地。目前發現最早的圓山遺址(公元前4000-2500年)芝山岩遺址(公元前4000年),有著先民的遺跡與臺北「湖」的證據。

也許是地理位置屬於東亞島弧的一環,美麗的福爾摩沙,開始被更多人看見!西班牙從基隆到淡水,留下紅毛城,荷蘭人立刻由南部攻上來,與之後攻佔臺南的明朝鄭成功互望,直到中國清朝收復臺灣。透過清代的第一大港「艋舺」,位在中國南方的居民,嚮往臺灣的物產風饒,紛紛來臺開墾,泉州人、漳州人、粵人,與原本的平埔族搶地外,彼此之間也會械鬥,風格不同,留下建築特色都不一樣。至清朝光緒年間,臺北城才算建築完成。現在所看見的臺北城門,便是清朝遺留下來的。

在台北,每個所到之處,多樣的文化特質都充沛鼓動著。雕龍畫棟的廟宇與現代的街道完美吻合,還有許多世界級餐廳隨時提供最正統的各式中華料理。別忘了,美味的夜市小吃不僅滿足口腹,更引領人們體驗台灣生活的理想去處。

台北的相對性也在都市與自然接壤之間顯現。幾分鐘的車程,您就能在山林環繞下,浸釀於柔潤的溫泉之中。還有許多親山步道與公園在城市間穿梭點綴,一日庸碌繁忙後,陪伴您沉靜心靈。

尋找一項台北觀光遊憩資源,請以小組方式,探索該資源的特性(如歷史、文化、自然、美質等),進行資料收集、訪談和調查,結果將呈現(1)資源在地性空間的分布情形(2) 並探討居民(或遊客)對該資源的使用活動情形與認知(如意象、體驗及滿意度等)。

四、成績評量:

1.個人小作業(15%)

2. 理論文獻導讀,需整理為課堂報告(25%)。

3. 期末書面報告(含期中階段性報告、及期末成果發表):各自選擇一種觀光遊憩資源(如美

食、宗教、節慶…),或空間類型(例如水岸空間、城市、形象商圈、鄉村老街、歷史文化資產與觀光促進、國家公園風景區等等),提出研究主題。(5+15+20%=40%)

4. 平時成績:出勤及參與討論情形。(20%)

五、參考書目:

1.Jubenville & Twight, 2006, Outdoor Recreation Management, Venture, PA, State collge.

2.梭羅,1985,梭羅日記(景祥譯),台北市,林白。

3.加斯東?巴舍拉,2003,空間詩學(龔卓軍、王靜慧譯),台北市,張老師文化。(原著出

版年:1957)

4.查理?佛羅里達,2006,城市與創意階級—創意新貴II(傅振焜譯),台北市,寶鼎。(原

著出版年:2005)

5. 李素馨,2007,休閒遊憩資源管理,歐聖榮總編,休閒遊憩理論與實務,台中市,前程文

化。

6.邱皓政,2008,量化研究與統計分析—SPSS中文視窗板資料分析範例解析,台北市,五南。

7.吳欣頤、林晏州、黃文卿,2005,太魯閣國家公園原住民社區居民對發展生態旅遊之認知

與需求,戶外遊憩研究,18(4),47-67。

8.林宗賢、侯錦雄,2007,遊客溫泉旅遊度假區知覺意象之度量—以谷關為例,戶外遊憩研

究,20(2),79-99。

9.吳幸玲,2008,全球都市消費性地景的文化生產—以上海的住宅地景為例,地理學報,52,

31-52。

二、授課方式與要求

1.請同學以2-4人為一組分組,每次上課由各組報告指定閱讀。

七年级地理上册课程纲要 学校:设计教师: 课程名称:地理课程类型:义务教育课程标准实验教科书 教材来源:人教版 课时总数:26课时 一、课程目标: (1)课程标准相关要求及解读 第一章地球和地图 第一节地球和地球仪 1.地球的形状、大小 ●提出证据说明地球是个球体。 ●用平均半径、赤道周长和表面积描述地球的大小。 2.地球仪 ●运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分。 ●用经纬网确定任意地点的位置。 第二节地球的运动 用简单的方法演示地球自转和公转。 用地理现象说明地球的地球自转和公转。 第三节地图的阅读 ●运用地图辨别方向、量算距离、估算海拔与相对高度。 ●根据需要选择常用地图,查找所需要的地理信息,养成在日常生活中运用地图的习惯。 ●知道电子地图、遥感图像等在生产、生活中的用途。 第四节地形图的判读 ●在等高线地形图上说出山峰、山脊、山谷等。 ●在地形图上说出五种主要的地形类型。 第二章陆地与海洋 第一节大洲和大洋 ●运用地图和数据说出全球海陆所占比例,描述海陆分布特点。 ●运用世界地图说出七大洲、四大洋的地理分布和概况。 第二节海陆的变迁 ●举例说明地球表面海陆处在不断的运动和变化之中。 ●说出板块构造学说和世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。 第三章天气与气候 第一节多变的天气 ●说出“天气”和“气候”的区别,并在生活中正确使用这两个术语。 ●识别常用天气符号,能看懂简单的天气图 ●用实例说明人类活动对大气环境的负面影响及保护大气环境的重要性 第二节气温的变化与分布 ●初步学会阅读世界年平均气温分布图,说出世界气温的分布规律。 ●使用气温资料,绘制气温曲线图,并读图说出气温的变化规律。 第三节降水的变化与分布 ●初步学会阅读世界年平均降水量分布图,说出世界降水分布的差异。

Shanghai United intl school 协和双语高级中学美国高中课程 地理课程大纲 一、课程总体介绍与教学基本目标 通过地理课程的学习,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流合作的能力,落实上海二期课改的三维目标。 高中地理课程遵循《全日制中学地理课程标准(实验)》的基本理念,同时结合本校区生源情况,对教材选篇以及教学重点进行了梳理,以适应学生在地理学习上的需求。高中十年级每年平均教学课时数为38(45分钟一课时)。 在初中地理部分教学的基础上,完成高中部地理课程的学生将取得较为全面的地理素养,在“了解”、“理解”、“应用”、“模仿”、“独立操作”、“迁移”、“经历”、“反映”、“领悟”等方面进行系统的学习与训练,以达到国家课程标准。与此同时,结合本校区学生国际化的教学环境以及其升学意向,特强调人文浸润目标,旨通过学习进一步加深对人文地理的认识,并通过文化差异比较深化了解。

根据《课程标准》,此地理课程将教学重点立足于提高学生进行积极探索能力的培养,引导学生主动参与、亲身实践、独立思考、合作探究等,具体项目为: 1、了解区域地理,包括乡土地理、本国地理和部分世界地理;了解有 关自然和社会环境诸要素的知识;认识种种自然—空间和社会结 构;掌握基本地图知识。 2、深刻理解并学会分析各种错综复杂、呈动态变化的联系,如自然系 统、人文系统内部及它们之间各要素和过程间的联系及相互作用; 认识各个等级区域间,尤其是国家之间的关系,以及重要的人口和 环境的关系。 3、具备地理调查、分析和表达所需要的各种技能,如阅读、解释、填 绘和运用常见的地图和地理图表的能力,野外定向、独立工作的能 力,获取和处理各种地理信息的能力等。 4、认识当今世界面临的重要问题,如人口和资源问题、各种环境问 题、城市化所引发的问题以及部分发展中国家的人口、食物供给和 发展问题等。 5、引导学生在对待有关自然环境和社会环境的事务时(如空间利用), 具有积极、主动的参与态度和宽容、理智、负责的行为倾向。

七年级地理下册课程纲要 ★课程名称:初中地理七年级下册 ★课程类型:必修课程 ★授课时间:24——26课时 ★授课教师:赵明悦 ★授课对象:七年级 一、学生情况分析: 根据安排,七年级下期期末进行地理中考。七年级是义务教育阶段的一个特殊时期,各种问题开始凸显,尤其是逆反心理表现突出。八年级学生既无较重的学习负担,也无对环境的不适应,所以难管。在地理学习方面,有些学生基础扎实,有些学生学习上掉队。本期由本人继续任教地理,师生彼此熟悉,有的学生听从老师的安排,积极学习地理,但也有学生抱着得过且过的态度。学生正处于青春期,萌发了对异性的朦胧感情。学习上的分化开始,明显地出现学科兴趣的偏向。要让学生对地理学习有直接兴趣,还要争取班主任的支持,协助班主任搞好思想教育工作。调动学生的间接兴趣,为地理会考做好准备。 二、教材分析: 本期使用新课程人教版《地理》七年级下册。该教材着眼于学生的现有基础和未来发展,注重知识的连贯性、实用性和趣味性,联系中国基本地理国情,重视学生的思想感情教育和实践能力教育。教材深入理解和贯彻实施新课程标准,引导学生认识人口、资源、环境和社会等相互协调发展的重要性,树立可持续发展观念,探索和遵循科学、文明的生活方式。课本图文并茂,可读性、可教性都很好,给教师改进教学方式、探索新的教学途径提供了充分的可能性。 三、教学任务和目标: 主要学习内容为中国地理,包括地域差异、认识区域,共分两大板块:(一):地域差异。 1.在地图上找出秦岭、淮河,说出“秦岭——淮河”一线的地理意义。 2.在地图上指出北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区四大地理单元的范围,比较它们的自然地理差异。 3.用实例说明四大地理单元自然地理环境对生产、生活的影响。 (二):认识区域。 1.简要评价某区域的地理位置,描述区域的地形特征。 2.归纳某区域的气候特征,说出某区域的产业结构与产业布局特点,归纳某区域人口、城市的分布特点。 3.说明区域内自然地理要素的相互作用与相互影响,说出河流在区域发展中的作用。 4.比较区域内的主要地理差异,说出区域联系对区域经济发展的意义。 5.分析说明外向型经济对某区域发展的影响,说出区域发展对生产方式和生活质量的影响。 6.运用资料从地理角度说明祖国内地与港澳的关系,说明祖国大陆与台湾的关系。 7.根据资料,分析某区域内存在的自然灾害与环境问题,了解区域环境保护与资源开发利用的成功经验。 要求:通过学习,形成初步的人地协调、因地制宜等地理观点,关心家乡的环境

课程开发 《生活与地理》课程纲要 一、一般项目 学校名称: 课程名称:生活与地理 授课对象:初中生 学习时间:15课时 二、课程开发的情境分析 河北师范大学附属中学始建于1955年,是河北省示范性高级中学和对外开放学校。学校现有65个教学班,3600余名学生。教职工271名,专职教师247名,其中特级教师5名(曾有7名被评为特级教师),高级教师104名。承担国家、省、市科研课题16项,发表出版论文和著作400余篇(部)。一批青年教师脱颖而出,在教学和科研上大显身手。学校主校区占地57亩,总建筑面积40000平方米,东校区占地144亩,建筑面积达3.9万平方米,两校区合计占地201亩,总建筑面积达7.6万平方米。学校有行政楼、教学楼、实验楼、微机室、电教馆、科技馆、图书馆、体育馆、艺术楼、标准田径场、餐厅、浴室和学生宿舍等,设施齐全、功能完备、设备先进、布局合理。自然景观和人文景观交融、校园优美典雅。 (1)学生需求评估 学校高中部的生源主要来自于石家庄市各重点初中,学生的学习基础较好,学习能力较强,对学习的探究和思考活动兴趣较高。同时学生主要来自于城市,自幼接受素质教育,养成了灵活多样的学习方式和学以致用学习态度,生活中接触事

物较多,对生活现象和问题的思考较多,将所学课堂知识与现实生活联系的教学内容能够得到学生的普遍欢迎。同时在新课标的要求下,高中阶段的学生需要培养运用所学知识解决现实问题的探究能力和结合地理知识思考生活的地理思维品质。 (2)学校课程资源的评估 学校教学班级和学生人数较多,所涉及的到的生活背景较多,因此课程里生活资源部分较为广泛和便于获取。学校位于市中心,距离科技馆、博物馆、民俗馆等社会公共场所以及地震局、气象局、文化旅游局等政府单位较近,开展校外课堂方便。学校附属于河北师范大学,可以依托大学图书馆、实验室等资源。 (3)教师课程资源的评估 任课教师对于地理教学在现实生活中的运用拥有个人见解,并做过有关课题的研究,一直探索“学习对生活有用的地理”的课程目标实现的教学方法。同时,任课教师属青年教师,时间和经历能够保证带领学生开展课外活动和生活实践。 三、课程目标 1、校本课程的总体目标 (1)目标来源 a.学生需要:每一个人在生活中总会遇到各种各样的问题,而很多生活现象都隐含着地理知识,学生们普遍认为地理是一门非常实用的学科。高中阶段的学生对于问题的探究意识正在萌芽,好奇心强,对待事物的答案较为渴求,希望得到某一问题科学的解释,丰富自身知识储备。学习生活和地理的联系,可以在轻松的氛围中学习知识,同时能够运用所学知识解释生活现象,体会知识实用性,增强学习兴趣。

基于标准课程纲要的编写 一.我对课程纲要的认识 1.初闻课程纲要:神秘 《关于印发郑州市中小学教师学科课程纲要编制指导意见的通知》“纲要”:《国家中长期教育改革发展规划纲要》 茫然、恐惧、无从下手 2.初见课程纲要:不屑、没用、负担 3.再识课程纲要:浅薄、重视 思想转变的过程是学习的过程,是反思的过程,是观念转变的过程。 二、我们该怎样科学的教学(基于标准的教学) 1.抛出四个问题:教学领域四大核心问题:“为什么教”、“教什么”、“怎么教”和“教到什么程度” 问题答案:在我国第八次课程改革推进过程中,尽管《基础教育课程改革纲要(试行)》(2001)中规定:国家课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础。 2.基于课程标准的教学一般程序 传统教学的一般程序通常是教师根据经验或教科书确定教学内容,根据教学内容设计教学活动,实施教学,设计并实施评价,得出学习质量的结论,进入下一主题。 (1)明确学习结果/内容标准(2)选择评价任务/确定标准。“证明学生达到上述标准的最好途径是什么”;制定评价标准或开发评分规则,“用于判断学生表现的准则是什么”;(3)选择内容与设计教学(4)实施教学与评价(5)检验/修正整个过程基于标准的教学核心特征:目标源于课程标准、评价设计先于教学设计、评价镶嵌在教学过程中、全程指向学生学习结果的质量、目标—教学—评价体现一致性 三、《课程纲要》的界定及意义。 1.从广义来说,大到国家课程方案,小到教师写的教案或活动计划,都是课程纲要。 课程是复杂的专业活动,一定需要事先做好规划,我们把一个学期或模块的学科课程规划称之为课程纲要。课程纲要很能体现一个教师的课程素养与能力。 《课程纲要》是以大纲或提纲的方式一致性地回答该课程的目标、内容、实施与评价的问题。 2.编写课程纲要的意义 (1)有利于教师的思考从“一节课”走向“一门课程”,即系统地思考;有利于教师审视目标、内容、实施与评价之间的一致性,

校本选修课课程纲要(人文艺术素养类——民乐)

校本课程纲要 课程名称:民乐 课程类型:人文艺术素养类/选修课 授课对象:三至五年级优秀特长生和自愿报名爱好生 教学材料:自编纲要 授课时间:一学年(每周2课时) 一、课程简介: 民乐一直是我校音乐教育的一个特色,也是学校素质教育的一个重要组成部分,在学校活动中占有重要的地位。近几年,民乐队在教育局组织的历次文艺汇演中均获奖并通过两年多的积累,我们已经有多个成品节目,这些交流活动不仅能丰富乐队学生的课余文化生活,还能使更多的孩子和家长们及各界朋友们认识民族音乐,了解民族乐器。 二、课程目标: 1、学生通过民族音乐知识的学习,对中国民族音乐的发展有所了解,知道常用乐器的名称、结构、演变过程以及各种乐器的代表曲目和名家介绍;同时掌握琵琶、古筝、二胡、竹笛等民族乐器演奏的基本技能,培养学生自信、自然、有表情的演奏。学习过程中激发学生对其它民族文化的学习兴趣,积极参与文化传承。 2、通过对民乐知识的学习,培养学生欣赏美、表现美、创造美的能力,获得尊重、关怀、友善、合作、分享等人文素质;养成健康的审美情趣和生活方式,开发学生智力潜能,促进学生个性完善和发展。 3、倡导完整而充分的聆听民乐作品,使学生在音乐审美过程中获得愉悦的感受与体验;启发学生在积极体验的状态下,充分展开想象。根据小学生的身心特点,从音乐基本要素入手,通过模仿,积累感性经验,为音乐表现和创造能力的进步发展奠定基础。学习过程中,提供学生开放式、民主式的学习情景,激发学生对音乐的好奇心和探究愿望,使每个学生的潜在才干和能力得到充分发展。激活每个学生的学习兴趣和探求欲望,培养学生良好的合作意识和在群体中协调能力。使每个学生的才能和智慧得到充分发挥。 三、课程内容: 以学生实践参与为主,主动获取知识,提高自身能力为主,教师教导为辅。分集体活动和小组活动两种形式。在教学过程中,教师应让学生正确了解每节课的教学内容,并针对学生的特点进行有针对性的授课指导。 第一周民族乐器介绍 第二周民族乐器的基础知识及基本功

《国防基础知识》课程纲要 一、课程说明 1、课程名称:国防基础知识 2、课程类型: 3、教学材料:史实资料 4、教材编写:不是自编 5、授课教师:邓火聪 6、授课对象:全体学生 7、授课时间:每周两个课时,共计18课时。 二、课程意义 学校的国防教育是全民国防教育的基础,是实施素质教育的重要内容。学校要将 国防教育列入工作计划,加强对国防教育的组织、指导和监督,对国防教育工作定期进行考核并将国防教育的内容纳入有关课程,将课堂教学与课外活动相结合,对学生进行国防教育。 高中生国防教育是在国际日益变幻的形势下把捍卫国家主权、领土的完整和安全,防御外来侵略、颠覆威胁的建设与斗争作为目的,对高中生传授与国防有关的思想、知识、技能的课程活动。 高中国防教育课是对在校高中生进行的一项基本教育,涉及到各个方面,内容十分丰富,范围非常广泛。国防建设的整体性决定国防教育内容,现代国防不仅仅是指军队建设和武器装备以及战场和战略要地的建设,而且同国家的经济实力、政治状况、 民族心理、文化水平和人口素质等因素息息相关。 国防教育课程是国防建设的重要组成部分,在小学、中学、大学都不同程度的 开设。 三、课程目标 国防教育是公民不可缺少的基本教育,在当前的改革开放形式下,加强青少年学 生国防教育有极为重要的作用。 三维目标: 知识与技能:懂得国防建设的基本知识,识别主要国家的部分武器系统,懂得部分高技术武器,了解信息化战争和人民防空的基础知识。 过程与方法:看,读,写,想,说为一体的视屏和图片的教学方式,注重师生交流与合作。 情感、态度、价值观: (1)可以提高青少年的国防观念,鼓励他们的爱国之心和报国之志,把国家和民族的利益放在首位。 (2)可以振奋他们的民族精神,有效地抵制各种腐朽思想的侵蚀,防止和平演变。 (3)可以加强青少年的国防法制观念,自觉地依法履行兵役义务,保护军事设施。

2016-2017学年七年级地理上教学计划 一、指导思想 在新课标理论的指导下,以学校教导处工作计划为指导,加强课堂教学改革的实施力度,按洋思课改模式上课,大力推行素质教育,全面提高地理教学成绩,更加高效地完成本学科教学目标。积极参加教研活动,努力提高教学水平、业务能力。同时,通过传授与学生生活密切联系的地理知识,培养学生学习地理的兴趣和初步能力,最终使学生从“学会地理”,走向“会学地理”。 二、学生情况分析 本学期,本人承担七年级的地理教学任务,每周2个课时,课时相对教材内容有些不足。刚升入中学,大多数学生有较强的进取心,且对与现实生活联系紧密的地理知识有浓厚的兴趣,这是今后学习中的一大优势。同时,通过开学的学情摸底,了解到学生的知识结构不完备,知识积累程度低,有些学生没有良好的学习习惯,有可能导致班级纪律涣散,而影响整体学习成绩,这些都是应该考虑和采取措施加以解决的。 三、本册教材分析 1、“与同学们谈地理”在新教材的教学过程中我们越来越强调教给学生对生活有用的地理知识。 2、“地球和地球仪” 学习方式主要是探究。主要探究两个问题,一是人们是怎样认识地球形状的,二是地球仪告诉我们什么。 3、地球的运动 主要内容是自转——时差公转——四季、五带,这部分比较抽象知识的教学主要是用事实说明地球运动及其产生的地理现象,重现象说明,轻原理分析 4、地图 学习方法是:在实际操作中体验。一是制图,绘制(或部分绘制)地形图和地形剖面图;二是用图,从地图上获取信息。 5、大洲和大洋

在这部分的教学中,把教学与活动结合,让学生动眼读图,还可以让学生动手画图,从而进一步掌握世界大洲大洋图。 6、海陆的变迁 重点内容是探究海陆变迁,注重在进行科学观念的教育,教学方法主要是用实证分析和推测。 7、天气与气候 重点内容一是从生活体验中获得对天气的认识;二是初识天气预报 8、气温和气温的分布 从图中分析气温的时间变化和空间分布,学生不仅要会读气温曲线图,还要会根据数据画气温曲线图。并且会通过读图分析影响气温变化的主要因素。 9、降水和降水的分布 从图中分析降水的时间变化和空间分布,降水的季节变化主要是通过一年内各月降水量柱状图;降水的分布主要是通过降水量分布图来反映。 10、世界的气候 从与天气的对比中理解气候在世界气候分布图上说出主要气候类型。 11、人口和人种 在这部分的教学中教师可以提供给学生一些影音资料,讲一些有关宗教的小故事,激发学生学习宗教知识的兴趣。 12、人类的居住地----聚落 本节的主要内容是:(1)比较城市与乡村景观的差异(2)聚落与环境的关系(3)聚落的发展与保护。 13、发展与合作 数据和实例,说出发展中国家和发达国家发展水平的差异,主要的教学方法是用实例说明加强国际合作的重要性。 四、教学资源的开发 1、根据教学内容,恰当地运用幻灯片,多媒体等多种手段来提高学生的兴趣。 2、运用实践或自做简单的教具进行直观演示,让学生有理性的认识,从而培养学生的观察分析和概括能力。

《七年级地理下册》课程纲要 【课程名称】:七年级地理下册 【课程类型】:基础学科课程 【教学材料】:星球地图出版社 2012年6月第2版《七年级地理下册》 【授课时间】:25课时 【授课教师】:曲阜市实验中学蒋德旺 【授课对象】:曲阜市实验中学七年级 【课程目标】 (一)总体目标 1.能说明地形、气候等自然地理要素在地理环境形成中的作用,以及对人类活动的影响;初步认识人口、经济和文化发展的区域差异。 2.了解人类所面临的人口、资源、环境和发展等重大问题,初步认识环境与人类活动的相互关系。 3.尝试从学习和生活中发现地理问题。提出探究方案,与他人合作,开展调查研究,提出解决问题的对策。 4.激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度,提高地理审判情趣。 (二)专题目标 1.认识大洲 运用地图等资料简述某大洲的纬度位置和海陆位置。 运用地图和其他资料,归纳某大洲地形、气候、水系的特点,简要分析其相互关系。 2.认识地区 在地图上找出某地区的位置、范围、主要国家及其首都,读图说出该地区地理位置的特点。 运用地形图和地形剖面图,归纳某地区地势及地形特点,解释地形与当地人类活动的关系。运用图表说出某地区气候的特点以及气候对当地农业生产和生活的影响。 运用地形图说明某地区河流对城市分布的影响。 运用地图和其他资料,指出某地区对当地或世界经济发展影响较大的一种或几种自然资源,说出其分布、生产、出口等情况。 举例说出某地区发展旅游业的优势。 运用资料描述某地区富有地理特色的文化习俗。 说出南、北极地区自然环境的特殊性,认识开展极地科学考察和保护极地环境的重要性。 3.认识国家 在地图上指出某国家地理位置、领土组成和首都。 根据地图和其他资料概括某国家自然环境的基本特点。

《高中地理必修③》课程纲要 课程名称:高中地理必修③ 课程类型:必修课程 教学材料:人民教育出版社《高中地理必修③》 授课时间:15--20课时 授课老师:高二地理备课组 授课对象:全体高二学生 课程目标 1、了解区域的含义; 2、以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异; 3、以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响;通过活动的形式让学生认识地理环境对人类生活活动的影响,以此让学生关注不同区域衣、食、住、行方面的差异,尊重不同区域的生活习惯; 4、结合实例,了解遥感在资源普查、环境和灾害监测中的应用;引导学生认识遥感在区域面上和动态的研究工作中具有的重要作用; 5、举例说出全球定位系统在定位导航中的应用;引导学生尝试在野外、社区或者校园里组织运用手持GPS接收机进行定点、寻宝等活动; 6、运用有关资料,了解地理信息系统在城市管理中的功能; 7、了解数字地球的含义。 8、以某区域为例,分析该区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护措施;引导学生学会区域环境问题的分析方法,逐步树立正确的环境和可持续发展观; 9、以某区域为例,分析该区域能源和矿产资源的合理开发与区域可持续发展的关系; 10、以某流域为例,分析该流域开发的地理条件,了解该流域开发建设的基本内容,以及综合治理的对策措施;引导学生认识到在开发水利资源的同时应兼顾生态环境的效益,避免盲目开发;

11、以某区域为例,分析该区域农业生产的条件、布局特点和问题,了解农业持续发展的方法与途径;通过分析农业条件对生产的有利和不利影响,培养学生辩证看待地理问题的观念; 12、以某经济发达区域为例,分析该区域工业化和城市化的进程,以及在此过程中产生的主要问题,了解解决这些问题的对策措施;引导学生关注区域可持续发展; 13、举例说明产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响,并通过分析影响使学生意识到不能仅仅局限于工程建设本身,而要着眼与对各产业发展带来的促进作用,进而对社会发展带来的促进作用。 课程内容: 根据《普通高中地理课程标准(试验)》的要求,采用人民教育出版社出版的《高中地理必修(3)》课程的内容进行教学。其课程内容包括:

校本选修课程纲要 ( 2014 - 2015 学年度二期) 课程名称硬笔书法授课对象四年级授课教师授课地点四.二班授课时间每周星期(三)第(八)节 课程目标1、知识目标:在书法学习中,使他们养成良好规范的书写姿势和执笔姿势。通过书法练习,培养学生认真负责、专心致志、持之以恒的精神。 2、能力目标:指导学生写出一笔漂亮的字,对其学习以及将来的工作、社会交际起到深远的影响。 3、情感目标:让学生直接接触书法,接触中国文化艺术之美,传承祖国传统文化。 课程内容要求:体现层次,框架清晰,突出能力 1、对四年级学生进行认真书写态度和良好写字习惯的培养,注意学生对基本 笔画、汉字基本结构的把握,重视书写的正确、端正、整洁; 2、对他们的书写评价,既要关注其书写规范和流利程度,也要尊重他们的个 性化审美情趣。 3、鼓励学生认真临帖。根据他们书法的基础和爱好,教师确定临帖的基本范 围。 4、广泛灌输知识,尽量灌输一些与书法紧密相关的知识。帮助学生练好书法 之外的“辅助功,培养浓厚兴趣,奠定理论基础。求得理论、实践的真正结合和统一。 5、实行讲练结合的原则。讲练相互穿插,发现问题及时纠正。 课程实施教学方法:课程实施过程中以老师示范、学生练习为主,加强学生的基本笔画练习,借助多媒体,借助学生的优秀作品来提高学生的硬笔书法。 课时安排教学时间段教学内容 三周楷书的基本笔画 四周楷书的点的写法

课时安排 五周楷书的横撇写法 六周楷书的竖、横、折的写法七周挑、折、钩的写法 八周书写唐诗一首 九周书写唐诗一首 十周书写宋诗一首 十一周书写格言一段 课程评价评价的 内容 对学生学习过程和成果从“上课的积极性、书写的提高、期末总结 的考核”三个方面进行综合评价。 评价的 方式 采用“学生自评、学生互评、教师评价”相结合的方式。评价等级 分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。 评价的 结果 出勤 评价 课堂出勤情况 平时 表现 学习态度、合作及探究意识、情感态度、书写质量。 成果书法作品

七年级地理下册教学计划 一、指导思想 在新课标理论的指导下,以学校教导处工作计划为指导,高效地完成本学科教学目标。积极参加教科研活动,努力使教学水平,业务能力有更大的提高。培养学生学习地理的兴趣和初步能力,最终使学生从“学会地理”,走向“会学地理”。 二、学情分析 从期末检测成绩看,总体上学生对地理知识有了一定的感性认识,具备了初步的读图、分析、判断的能力,初步掌握了一些基本的地理知识,及学习地理的方法,对地理的学习有了一定的兴趣,对世界概况有了一定的了解。但也有一少部分学生对地理学科的学习不够重视,没有掌握应掌握的知识,没有达到应有的水平,期末考试成绩欠理想,因此,本学期地理教学必须扎扎实实。 三、目标要求 通过七年级地理下册(人教版)学习,使学生掌握必要的地理知识和基本的读图、绘图技能。知道世界主要大洲和国家的自然地理与人文地理特征、人类活动与自然环境的关系,对我们所处的世界有一个明晰的了解。初步学会运用学过的地形、气候等知识要素分析在地理环境中的作用,以及对人类活动的影响,认

识分析世界各个区域的人口、经济、文化发展的区域差异,以及发展变化的基本规律和趋势。培养学生初步学会分析区域地理特征和地理事物的内在联系,从而发展地理思维能力。同时通过地理教学,提高学生的观察、探究能力,发展学生的创新思维,培养学生互助合作的精神。使学生初步知道世界一些国家在开发利用自然资源方面的经验和问题,增强可持续发展以及对外开放意识,培养全球观念,树立科学的人地观。培养学习地理的兴趣,初步养成求真、求实的科学态度和地理审美情趣。认识到应尊重不同地区的文化和传统,增强民族自尊、自信的情感。 四、教学重点、难点 重点:1、世界上主要国家和地区的自然地理和人文地理的特征。 2、读图分析能力和运用所学的地理知识,分析解决问题的能力。 3、初步掌握区域地理的学习方法。 难点:各地理要素之间相互联系相互影响相互制约的关系。 五、教学措施 1、提高课堂效率,向45分钟要效益。首先要以新课程理念为指导,充分备课,做到备教材、备教法、备学生、备自己、备课标。尤其要深刻理解课标,吃透课标。其次,注重课堂教学的分层次,关注课堂教学中每位学生的表现。注意信息反馈,调动学生的积极性,激发情感。再次是开展多种教学形式(如:辩论赛、课堂小讨论、知识趣味竞猜等),充分利用现代教学手段。 2、要注重必要的地理基础知识的储备,强化学生的基本技能,如学会读图、

地理校本课程教材 生活与地理 教学目标: (1)让学生多增加课外地理知识,开阔知识视野 (2)使学生学会运用相关的地理知识去解释身边的生产,生活等地理现象(3)培养学生的调用知识的能力,分析、判断能力 (4)培养学生的乡土情结,对家乡的热爱及探索和发现精神 (5)让学生为家乡的经济建设积极献计献策 教学目录: 1.教材-生活与地理-引言篇 2.教材-生活与地理-序 3.教材-生活与地理-野外生存 4.教材-生活与地理-气象与生活 5.教材-生活与地理-灾害常识 教学手段: 运用多媒体下载相关资料和图片

教材-生活与地理-引言篇 一、高中地理新课程的理念 《普通高中课程方案(实验)》明确提出:“普通高中教育是在义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”这说明高中教育的基本任务是提高国民素质。地理课程是普通高中设置的一门学科课程,属于国家课程。地理课程与其他高中课程相互配合,对于实现普通高中教育的培养目标,具有独特的不可替代的作用。 《普通高中地理课程标准(实验)》指出:引导学生关注全球问题以及我国改革开放和现代化建设中的重大地理问题,弘扬科学精神和人文精神,培养创新意识和实践能力,增强社会责任感,强化人口、资源、环境、社会相互协调的可持续发展观念,这是时代赋予高中地理教育的使命。 1.培养现代公民必备的地理素养 设计具有时代性和基础性的高中地理课程,提供未来公民必备的地理知识,增强学生的地理学习能力和生存能力,关注人口、资源、环境和区域发展等问题,以利于学生正确认识人地关系,形成可持续发展的观念,珍爱地球,善待环境。 《地理教育国际宪章》指出:“几乎所有学科──经济学、政治学、法律、技术或其他学科,都受到国际性和环境方面的影响。因此学习这些学科的学生必须具备地理素养。”地理素养是一个人由训练和实践而获得的地理知识与技能、地理能力、地理意识、地理情感等方面的有机综合体与反映。地理素养既内化为隐性的素质,又外显为具体的行为。高中地理课程标准中提到的“培养现代公民必备的地理素养”,其内涵包括以下几个方面:

地理(选修6)课程纲要 课程名称:地理 课程类型:选修 教材来源:人名教育出版社 适用年级:高中二年级 课时/学分: 设计者: 背景 “环境保护”模块是高中选修部分的第六个模块。本模块的设计体现了“关注人们生产生活与地理密切相关的领域,突出地理学的学科特点与应用价值,以利于开阔学生的视野,进一步提高学生的科学精神和人文素养”。是高中地理课程培养学生环境观、资源观的重要内容依托,也是课标“课程性质”中地理学在“解决当代人口、资源、环境和发展等问题具有重要作用”的具体体现。 在高中地理课程中单列“环境保护”模块既是基础教育强调提高学生的素质、增强学生的环境意识以及养成保护环境行为习惯的需要,并且也是地理学发展新趋势的体现。本模块重点介绍了环境、资源、环境保护与环境管理等方面的内容,几乎与高中必修、选修的各个模块都有密切联系,与义务教育阶段的地理课程也有联系。因此,也是高考地理学科经常关注的“热点”知识。 目标 1、结合教材,说出人地关系的核心,环境及环境问题。 2、结合教材案例,说出当代生态环境产生的原因和主要特点。 3、通过教材案例分析,说出三类主要环境污染的成因、特点及防治。 4、结合教材,说出自然资源的合理利用及其保护措施。 5、结合教材案例,说出自然生态环境及其保护措施及我国生态环境问题及其防治措施。 内容

实施 1.课程资源 ⑴教材:《普通高中课程标准实验教科书地理(选修6)》,人民教育出版社 ⑵课堂作业单 ⑶练习册 ⑷其他资源:网络资源、郑州黄河湿地等 2.学习活动 班级同学分成8个小组,完成以下活动: ⑴每个单元的问题探究:小组进行分工,通过查阅资料,尝试寻找解决问题的方法,用手抄报的形式在班级分享交流本组的成果。 ⑵校外实践活动:考察郑州黄河湿地 考察前制定本组实践活动方案,在实践活动过程中收集材料,考察活动结束后撰写活动报告。 评价 学期总评成绩=过程性评价成绩+期末考试成绩 1.过程性评价(权重30%) 过程性评价由课堂表现、作业完成情况、学生地理校外实践活动表现和期中成绩四部分组成。 ⑴课堂表现评定的构成要素(满分5分):课堂纪律、学习兴趣、课堂笔记和课堂参与。 课堂表现的评定等次:A等5分,B等3分,C等1分。 ⑵作业完成情况评定构成要素:书写整洁、条理清晰、准确率高和有纠错反思等。 作业表现的评定等次:A等5分,B等3分,C等1分。 ⑶地理实践活动(满分10分) ⑷期中考试成绩(满分10分):期中考试成绩×10% 2.期末考试成绩(权重70%) 期末考试成绩×70% 3.学分认定及处理结果 学期总评成绩60分及以上为合格,获得该模块2个学分,不合格者参加补考或重修。

初一地理上册教学计划 孙军红 指导思想: 地理学是一门研究地理环境以及地球表层自然要素、人文要素及其相互关系的科学。地理学科具有综合性、地域性、开放性、实践性等特点。中学地理课程是使学生获得可发展的地理基础知识和能力、认识地理环境、学会地理思维、树立环球伦理观念、形成全球意识和爱国情感的一门基础课程。 一、学生现状分析: 初中阶段学生的认知水平已进入到由形象思维向抽象思维发展的阶段,具有一定的抽象思维能力和初步的系统思维能力,同时初中已开始分科学习思想品德、历史、地理等方面的基础知识,他们的实践、体验活动开始涉及社会生活中一些较为复杂的社会现象或社会事物。因而可结合有关学科的知识和方法,引导学生从社会生活实际出发,学会发现和提出问题,分析和解决问题。这一阶段的实践、体验是在小学基础上的递进。 初一学生从思维发展来看,已有较大飞跃,学习过程中多些稳定因素,个别学生由于学习习惯较差,课堂中会出现注意力不集中、讲话等违反课堂纪律的现象,但总体来看学生的学习主动性还是有的,作业也能及时准确的完成。 二、教材分析 第一章让我们走进地理 本章属于教材的绪论部分,第一节为“我们身边的地理知识”,第二节为“我们怎样学地理”。分别从情感和技能两个方面让学生感知地理,说明地理学科的学习内容与学习意义、地理学习的方法与途径。本章的教学内容是为今后学习地理做情感上的铺垫与准备,引导学生热爱并亲近地理学科。 教材通过“地理之谜”、“地理与日常生活”、“地理与生产建设”、“地理与风土人情”让学生感受地理知识的奇妙与亲切,既能让学生感受地理知识的实际意义,又能激发学习地理的强烈兴趣,体现出“地理知识无处不在,地理知识处处有用”的特点。 而第二节中“我们怎样学地理”则通过引导学生画学校地图开始,从实际应用出发掌握地理学习的基本工具—地图的使用,体现了学习对生活有用的地理这一理念,使学生不会感到地理仅仅是一门学科,同时是一项人生的技能。“学会收集地理信息”、“学会思考地理问题”、“在野外旅行中学习地理”则将兴趣与方法、情感与技能恰当的融合起来,使学生感受到地理是一门有趣、有用、值得学、能学好的课程。 第二章地球的面貌

八年级地理上册课程纲要 课程名称:初中地理八年级上册 课程类型:基础型课程 教学材料:人教版课程教科书 授课时间:30课时 授课教师:刘丹丹张丹丹张佳瑞 授课对象:巩义紫荆实验学校 课程目标: 通过八年级地理课程的实施,学生能够了解中国地理和乡土地理的基本知识,了解环境与发展问题;获得基本的地理技能以及地理学习能力;使学生具有初步的地理科学素养和人文素养,养成爱国主义情感,形成初步的全球意识和可持续发展观念。 八年级上册地理课程目标 第一章:从世界看中国 1.运用地图说出我国的地理位置(纬度位置和海陆位置)及其特点、国土面积和邻国。 2.学会在我国政区图上准确找出34个省级行政区,记住它们的简称和行政中心。 3.了解我国的人口数量和人口国策,运用有关数据说明我国人口增长趋势。 4.运用人口分布图说出我国人口的分布概况及其形成原因。 5.了解我国各民族的风土民情,运用民族分布图说出我国各民族分布的特点。 第二章:中国的自然环境 1.举例说明我国多种多样的地形及其对生产、生活的影响。 2.运用中国地形图说出我国地势三级阶梯的分布和特点,掌握阅读并运用分 层设色地形图、地形剖面图等各类地形图的技能。 3.运用资料说出我国气温和降水的时空分布特点及其影响因素。 4.了解我国季风区和非季风区的范围以及主要的灾害性天气。 5.举例说明我国的主要气候类型及其对生产生活的影响。 6.了解我国主要的河流和湖泊,以及长江和黄河的开发利用和治理情况。第三章:中国的自然资源 1.了解自然资源及其主要类型。 2.学会运用资料说明我国土地资源的主要特点。 3.学会运用资料说明我国水资源的时空分布特点及其对于社会经济发展的影响。 4.举例说明我国为解决水资源分布不均而建设的大型工程。 5.学会以水土资源为例归纳我国的资源国情特征,提高保护和节约自然资源的意识。 第四章:中国的经济发展 1.了解我国的交通运输网络在地区分布上的特点。

地理校本课程的开发 ──以旅游活动课的开设为例 生地教研组 校本课程是学校或学校教师根据学校的发展需要,在理解国家课程纲要的基础上,根据自身特点和资源(学校、教师、学生),设计、组织并实施的课程。校本课程相对于国家课程、地方课程而言,是学校一级的课程,是学校自定的课程,因而能够更加关注学生个性发展的需求,对学生获得知识、参与生活、增加体验、实现创新的培养更具针对性。 无论发达国家还是发展中国家,在贯彻国家课程的过程中,都允许和鼓励一定比例的校本课程的存在。国家课程与校本课程互为支持,互为补充,缺一不可。我国实施新课程以来,在校本课程方面对教师的要求越来越高,无论在岗教师还是职前教师,都要掌握校本课程开发的理论与方法。 如何组织实施好校本课程,本人认为必须解决以下三个问题:校本课程开发的理论基础;校本课程开发的环境条件;校本课程开发设计及实施。其中理论基础是支撑;环境条件是基础;设计及实施是根本。 一、校本课程开发的理论基础 对于基层学校来说,校本课程开发的理论要求并不很高,主要是指能够直接指导学校校本课程开发的基础理论,包括对校本课程的认识、开发实施的目的以及教师的基本理念等。 (一)校本课程开发的意义 校本课程开发是一项意义重大、影响深远的事情。国家统一的核心课程是以学生的一般学习需要为基础的,难以顾及每个学校、每个学生之间的差异。校

本课程直接指向本校学生发展中的个性、特长、兴趣和发展中的不足、缺陷,是国家课程开发的重要补充,校本课程可以为学生提供充分的发展空间。通过校本课程的开发可完善学校办学的个性、多样性和灵活性。 (二)校本课程开发的基本理念 理念是实践和行动的指南,在开发校本课程时应体现下列理念。 课程观:课程是教育情景与教师、学生互动的过程和结果,具有生成性。 学生观:学生不仅有个别差异,也有主动建构学习的能力,课程因学生需要进行调整。 教师观:教师是课程的研究者、开发者和实施者,教师有主动诠释课程、开发课程的能力。 二、环境条件分析 环境条件分析包括:(1)学校外部环境分析,如社会变革、社会期望、地区状况、社会教育资源等。(2)学校内部环境分析,如办学条件、师资状况、学生需求、校风等。 我们学校是一所全寄宿制的学校,学生主要来自经济条件较好、比较重视教育的家庭。学生外出旅游的机会相对较多,他们在旅游实践活动中遇到的问题也比较多,想解决这些问题的愿望更加强烈。同时,由于不具有像走读生那样在家自由支配的时间,他们发展兴趣特长的机会就会受到学校统一安排的限制。 旅游活动课的开设,可以直接解决我校学生这两个现实问题。另外,随着经济的发展和政府的政策鼓励(如每年五一和十一的长假安排),人们外出旅游的频率增加,在旅游的过程中往往如何保护自己的人身安全、保护自己的合法权益、保护旅游区的基础设施、保护旅游地的旅游资源和环境等问题,在这方面学

“英语视频配音”选修课课程纲要 开课教师:高一英语组邹洁 一、课程介绍: 英语电影配音课,就是把原版英语电影片段作为英语教学的主要素材,运用“赏、析、模、演、配”等五个教学步骤,开展教学活动,促进学生的语言学习、文化习得和艺术熏陶互动发展,从而提高学生的英语综合运用能力(特别是听说能力)和综合素质的一门课程。课程以学生为中心,以文化为主轴,以语音为基础,以艺术为升华,通过电影模拟真实的语境,培养学生具有国际视野和人文素养。 二、课程设置出发点: 本期针对有一定基础的高一年级学生开设了英语电影配音选修课。学生在通过了6-7年的英语学习后,对英语学科的学习兴趣浓厚,积累了一定的词汇量,在英语听、说、读、写、译等方面有了比较全面学习体验,对能够运用和展示自己的英语能力有强烈的渴望。开设本门选修课正好可以为学生提供锻炼的机会和展示的平台,让学生在能学习纯正地道的语言的同时,学习异域的社会生活、文化、风俗等,了解其蕴含的人生观、价值观等,实质上就是在文化教学的环境中学习语言、训练语言,强化语言能力。 三、课程目标: (一)知识与技能 1.在学生已有基础上拓展其词汇量,学习地道的英语语言。 2.让学生了解西方文化,从生活体验、艺术享受、文化熏陶等方面培养其跨文化交际能力。(二)过程与方法 1.分析电影角色,模仿台词,进行角色配音。 2.与团队进行分工合作,完成配音表演。 3.借助电影原声,能用正确、纯正的英语表达自己。 (三)情感、态度、价值观 1.激发和保持学生的英语学习兴趣,将兴趣转化为稳定的学习动机,形成客服困难的意志, 在不断的实践中提高英语学习的自信心。 2. 让学生在实践中明白团结协作的重要性,乐于与他人合作,养成和谐与健康向上的品格。 3.能了解并尊重异国文化,有较强的国际视野。 四、课程教学策略: (一)重视基础知识的教学,奠定创造思维基础,培养学生学习兴趣,认真备好每节课,精

2012-2013学年度七年级第二学期地理教学计划 一、基本情况: 时间过得真快,又一个新年过去了,这学期我继续担任七年级地理教学,通过七年级上一学期的学习,学生对地理知识有了一定的感性认识,具备了初步的读图、识图以及分析问题、判断问题、解决问题的能力,对地理学科基础内容有了一定的了解。但有一部分学生对地理学科的学习不够重视,知识还没有形成系统,读图、识图的能力欠缺,没有达到应有的水平。我将本着认真,严谨的教学态度开展本学期教学工作,在新的学期里希望扬长避短,深入学生,力争取得更有效的教学效果。 二、指导思想 在新课标理论的指导下,以学校教学工作计划为指导,加强课堂教学,尽快适应“快乐,高效”的地理课堂教学模式,更加高效地完成本学科教学目标。积极参加教科研活动,努力使教学水平,业务能力有更大的提高。同时,通过传授与学生生活密切联系的地理知识,传达地理思想,培养学生学习地理的兴趣和初步能力,最终使学生从“学会地理”,走向“会学地理”。 三、教学目标 使学生掌握必要的地理知识,让学生具备必要的基本技能,对我们国家有一个明晰的了解。使学生知道我们国家的自然地理和人文地理特征、人类活动和自然环境的关系,初步掌握学习区域地理的基本方法。 使学生初步学会运用地图,了解我国各地地理事物的分布,初步学会分析区域地理特征和地理事物的内在联系,从而发展地理思维能力。学会阅读地理景观图和地理统计图表。 初步知道我国在开发利用自然资源方面的经验和问题,增强可持续发展以及对外开放意识,培养环保观念,使学生懂得人类共同生活在一个地球上,必须共同保护地球。 四、本册教材分析

本学期教学内容,共计4章。第四章自然资源与经济发展,主要学习我国的各种资源与经济发展的关系,了解我国工业的发展趋势,还有交通对经济的影响。第五章地方特色文化与旅游;学习自然环境对人类活动的影响,还有培养学生保护地方特色文化的意识。第六章我国的区域差异;了解我国四大地理区域的划分依据和内部特征。第七章认识我国的区域,了解我国几个特殊地域的位置、地形、气候等自然环境特点,人文环境特点等,学会分析一个区域的地域特征。 五、教学措施: 1、强化学生的基本技能,学会读图、填图,从客观上了解地理单元的知识。充分利用地图册来实现这样的教学目标和要求。 2、进行地理基础知识和基本数据的强化记忆,对地理知识进行必要的储备。同时,在本学期的教学过程中穿插回忆上学期的地理基本知识,让学生对地理能有一个系统的了解和掌握,也为他们今后地理知识的学习打好基础。 3、培养学生运用地理知识、分析问题和解决问题的能力。组织好课堂教学,面向全体学生。注意收集学生反馈的信息,并及时解决学生存在的问题,激发学生情感,创造良好的课堂学习氛围和融洽的师生情感,从而更好的引导学生积极主动的学习。 4、积极参加教研教改活动,在教研处,教务处的指导下,努力使教育教学能力再上新台阶。 5、认真参与集体备课,精益求精,争创优秀教案。 6、参加听课评课活动。虚心向他人学习,取长补短,不断提高教学水平。 刘艳芝 2013年3月4日