从集合的观点理解充分条件和必要条件

兴义五中韦长影 562400

充分条件和必要条件是每年高考必考的内容,让学生学会用集合来理解此类题目,使问题变得简单,通俗易懂,这是我们在教学中发现的诀窍,下面就这个问题再进行一下探讨。

命题“若p则q”为真,记为“p q”,这时p是q的充分条件,q是p的必要条件。由前面关于集合A,B的定义知,p q,当且仅当A B,这就是说,A B时,p是q的充分条件,q是p的必要条件。为使p,q有意义,一般我们仅讨论A,B非空的情况.

p是q的充分条件,q是p的必要条件,即若对象x满足p,则x也一定满足q,

这等价于x∈A时,必有x∈B,即A B,但是可能存在对象y∈B但y A,即y满足q却不满足p。

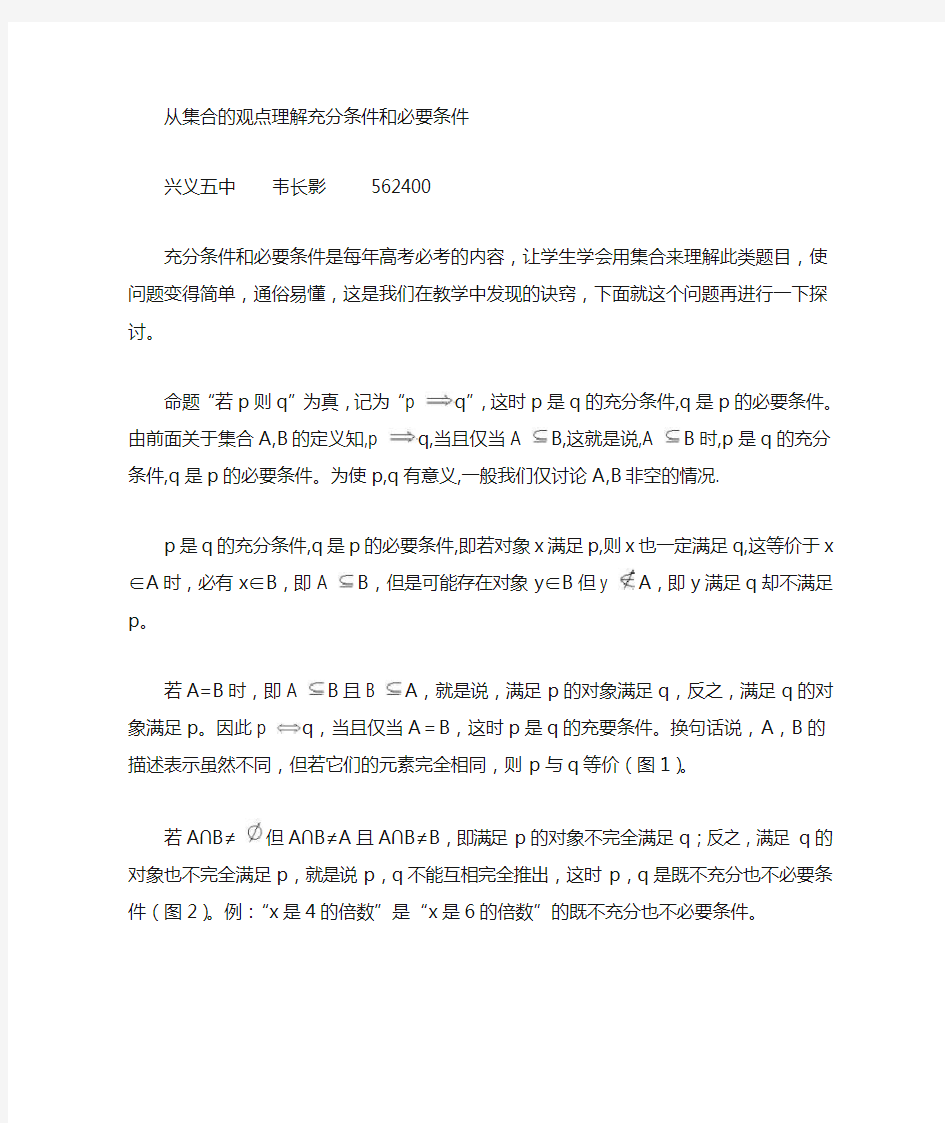

若A=B时,即A B且B A,就是说,满足p的对象满足q,反之,满足q的对象满足p。因此p q,当且仅当A=B,这时p是q的充要条件。换句话说,A,B的描述表示虽然不同,但若它们的元素完全相同,则p与q等价(图1)。

若A∩B≠但A∩B≠A且A∩B≠B,即满足p的对象不完全满足q;反之,满足q的对象也不完全满足p,就是说p,q不能互相完全推出,这时p,q是既不充分也不必要条件(图2)。例:“x是4的倍数”是“x是6的倍数”的既不充分也不必要条件。

(3) (4) (5)

若A∩B= ,即满足p的对象都不满足q,反之,满足q的对象也都不满足p,就是说p,q不能互相推出,这时p是q的既不充分也不必要条件(图3)。

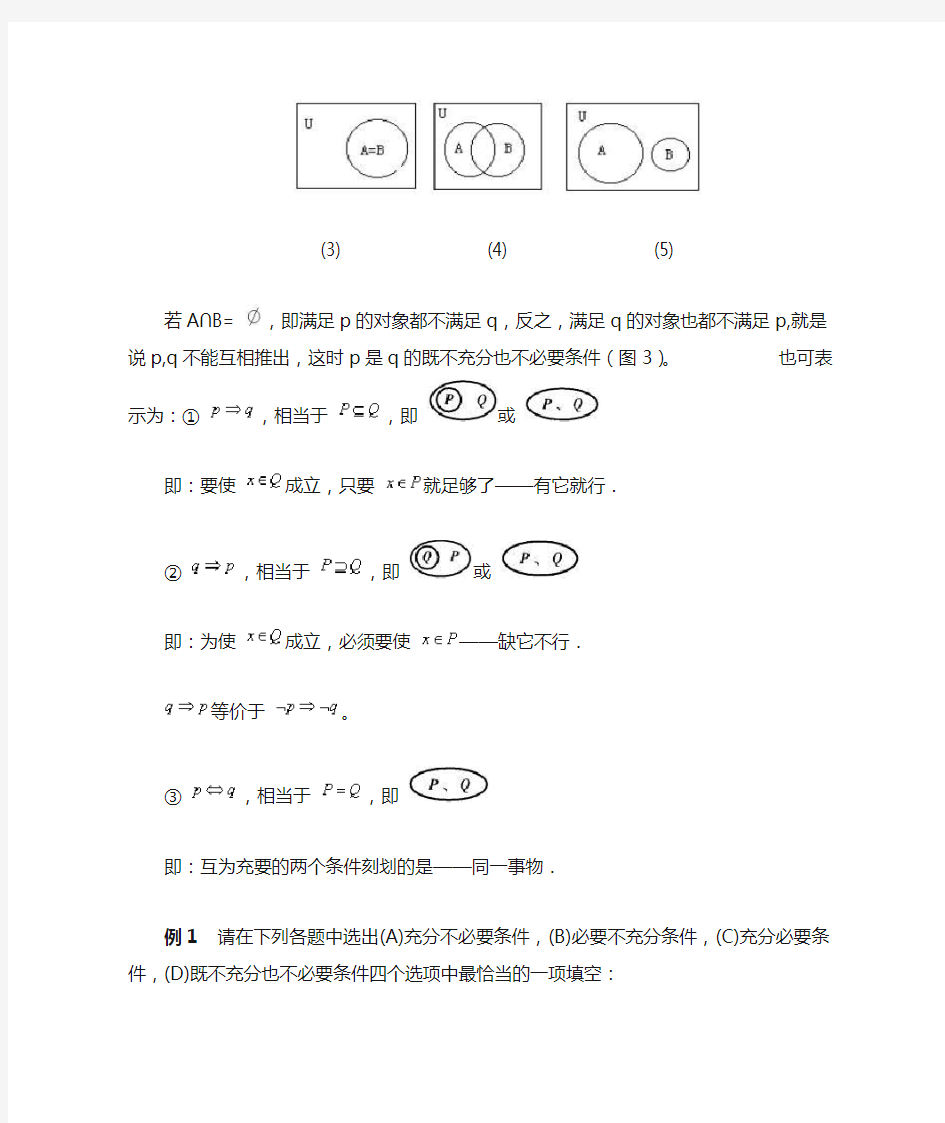

也可表示为:①,相当于,即或

即:要使成立,只要就足够了——有它就行.

②,相当于,即或

即:为使成立,必须要使——缺它不行.

等价于。

③,相当于,即

即:互为充要的两个条件刻划的是——同一事物.

例1请在下列各题中选出(A)充分不必要条件,(B)必要不充分条件,(C)充分必要条件,(D)既不充分也不必要条件四个选项中最恰当的一项填空:

(1)p∶(x-1)(x+2)=0是q∶x=-2的 .

(2)p∶x>5是q∶x>3的 .

(3)p∶0<x<5是q∶|x-2|<3的 .

(4)p∶x≤2是q∶x<2的 .

解:(1)p={x|(x-1)(x+2)=0} q={x|x=-2},即q p,∴填B.

(2)p={x|x>5}q={x|x>3},∴填A.

(3)p={x|0 (4)p={x|x≤2}q={x|x<2=,∴填B. 例2判断下列各题中条件是结论的什么条件: (1)条件A∶ax2+ax+1>0的解集为R,结论B∶0<a<4; (2)条件p∶A B,结论q∶A∪B=B. 错误分析:此类题的易错点是在用定义判断时,忽略了无论是A B,还是B A均要认真考虑是否有反例,这一点往往是判断充分性和必要性的关键,也是难点.如(1)题中,往往根据二次不等式的解去考虑此题,而忽略了a=0时原不等式变为1>0这一绝对不等式的情况.在(2)题中同样容易忽略A=B这一特殊情况. 解:(1)∵△=a2-4a<0,即0<a<4 ∴当0<a<4时,ax2+ax+1>0恒成立.故B A. 而当a=0时,ax2+ax+1>0恒成立,∴A B. 故A为B的必要不充分条件. (2)∵A B A∪B=B, 而当A=B时,A∪B=B,即q p, 练习:探讨下列生活中名言名句的充要关系. (1)水滴石穿(2)骄兵必败(3)有志者事竟成 (4)头发长,见识短(5)名师出高徒(6)放下屠刀,立地成佛。 (7)兔子尾巴长不了(8)不到长城非好汉(9)春回大地,万物复苏 (10)海内存知己(11)蜡炬成灰泪始干(12)玉不琢,不成器 考虑到充要条件既是一个数学概念也是一个逻辑概念,它与人们日常生活中的推理判断密切相关,再让学生看下面的例题,让学生淘汰其中的充要条件,并踊跃发表自己的观点。当然,生活语言不可能象数学命题一样准确,因此学生不同观点的碰撞在所难免,作为教师,只要学生的推断能在某种前提或某个角度下合乎情理,就应该肯定,在这里答案应该是开放的,不同的观点应允许共存,关键是只要学生能“学会数学地思维”。 评析对于涉及范围问题的充要条件的判断,可利用集合观点:p q时,称p是q的充分不必要条件.可用“小范围推出大范围”帮助记忆. 第一章集合与充要条件 1.1 集合的概念 第一节集合与元素 教学目标: 1.理解集合的概念;理解集合中元素的性质. 2.理解“属于”关系的意义;知道常用数集的概念及其记法. 3.引导学生发现问题和提出问题,培养独立思考和创造性地解决问题的意识. 教学重点: 集合的基本概念,元素与集合的关系. 教学难点: 正确理解基本概念 教学过程: [新授]: 1.集合的概念 (1)一般地,把一些能够确定的对象看成一个整体,我们就说,这个整体是由这些对象的全体构成的集合(简称为集). (2)构成集合的每个对象都叫做集合的元素. (3)集合与元素的表示方法:一个集合,通常用大写英文字母A,B,C,…表示,它的元素通常用小写英文字母a,b,c,…表示. 2.元素与集合的关系 (1)如果a是集合A的元素,就说a属于A,记作a∈A,读作“a属于A”. (2)如果a不是集合A的元素,就说a不属于A,记作a?A.读作“a不属于A”.3.集合中元素的特性 (1)确定性(2)互异性(3)无序性: 4.集合的分类 (1)有限集(2)无限集 5.常用数集 自然数集N;正整数集N+或N*;整数集Z;有理数集Q;实数集R. 6.空集?(不能写成{?}) [巩固]: 例1:判断下列语句能否构成一个集合,并说明理由. (1)小于10的自然数的全体;(2)某校高一(2)班所有性格开朗的男生; (3)英文的26个大写字母;(4)非常接近1的实数. [点评]:组成集合的对象是确定的,对于一个对象是否是集合中元素,只有两种结果:是或不是,出现形容词修饰的对象不能组成集合. 练习1:判断下列语句是否正确: (1)由2,2,3,3构成一个集合,此集合共有4个元素; (2)所有三角形构成的集合是无限集; (3)周长为20cm的三角形构成的集合是有限集; 充分条件与必要条件 1. 定义: 对于“若p 则q ”形式的命题: ①若p q ,则p 是q 的充分条件,q 是p 的必要条件; ②若p q ,但q p ,则p 是q 的充分不必要条件,q 是p 的必要不充分条件; ③若且≠>,则是成立的必要不充分条件; ④若既有p q ,又有q p ,记作p q ,则p 是q 的充分必要条件(充要条件). ⑤若≠>且≠>,则是成立的既不充分也不必要条件. 从集合的观点上 关于充分不必要条件、必要不充分条件、充分必要条件、既不充分也不必要条件的判定在于判断、相应的集合关系. 建立与、相应的集合,即成立 ,成立. 若,则是的充分条件,若,则是成立的充分不必要条件; 若,则是的必要条件,若,则是成立的必要不充分条件; 若,则是成立的充要条件; 若A B 且B A ,则是成立的既不充分也不必要条件. 例1已知p :x 1,x 2是方程x 2+5x -6=0的两根,q :x 1+x 2=-5,则p 是q 的 [ ] A .充分但不必要条件 B .必要但不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 解∵x 1,x 2是方程x 2+5x -6=0的两根∴x 1,x 2的值分别为1,-6, ∴x 1+x 2=1-6=-5. 因此选A . 变式1设命题甲为:0<x <5,命题乙为|x -2|<3,那么甲是乙的 [ ] A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 例2 p 是q 的充要条件的是 [ ] A .p :3x +2>5,q :-2x -3>-5 B .p :a >2,b <2,q :a >b C .p :四边形的两条对角线互相垂直平分,q :四边形是正方形 q p ?p q p q p q q p p q p q p q (){:p A x p x =}(){:q B x q x =}A B ?p q A B p q B A ?p q B A p q A B =p q ?/?/p q 充分条件和必要条件练习题 1.设x R ∈,则“12 x >”是“2210x x +->”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件 2.若a R ∈,则“0a =”是“cos sin a a >”的( ) A .必要不充分条件 B .充分不必要条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件 3.设x R ∈,且0x ≠,“112x ??> ???”是“11x <”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件 4.已知a R ∈,则“2a >”是“22a a >”的( ) A .充分非必条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既非充分也非必要条件 5.设x R ∈,则“21x -<”是“220x x +->”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .即不充分也不必要条件 6.若a ,b 为实数,则“0<a b <1”是“b <1a ”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 7.“0>>b a ”是“22b a >”的什么条件?( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分又不必要条件 8.“1<x <2”是“x <2”成立的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件 9.12x <<“”是” “2 充分条件与必要条件测试题(含答案) 班级 姓名 一、选择题 1.“2x =”是“(1)(2)0x x --=”的 ( ) (A) 充分不必要条件 (B )必要不充分条件 (C )充要条件 (D )非充分非必要条件 2.在ABC ?中,:,:p a b q BAC ABC >∠>∠,则p 是q 的 ( ) (A) 充分不必要条件 (B )必要不充分条件 (C )充要条件 (D )非充分非必要条件 3.“p 或q 是假命题”是“非p 为真命题”的 ( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 4.若非空集合M N ≠ ?,则“a M ∈或a N ∈”是“a M N ∈ ”的 ( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 B 提示:“a M ∈或a N ∈”不一定有“a M N ∈ ”。 5.对任意的实数,,a b c ,下列命题是真命题的是 ( ) (A )“a c b c >”是“a b >”的必要条件 (B )“a c b c =”是“a b =”的必要条件 (C )“a c b c <”是“a b >”的充分条件 (D )“a c b c =”是“a b =”的必要条件 6.若条件:14p x +≤,条件:23q x <<,则q ?是p ?的 ( ) (A )充分不必要条件 (B )必要不充分条件 (C )充要条件 (D )非充分非必要条件 7.若非空集合,,A B C 满足A B C = ,且B 不是A 的子集,则 ( ) A. “x C ∈”是“x A ∈”的充分条件但不是必要条件 B. “x C ∈”是“x A ∈”的必要条件但不是充分条件 C. “x C ∈”是“x A ∈”的充要条件 D. “x C ∈”既不是“x A ∈”的充分条件也不是“x A ∈”必要条件 8.对于实数,x y ,满足:3,:2p x y q x +≠≠或1y ≠,则p 是q 的 ( ) (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件 怎样理解充分条件、必要条件和充要条件 张万库 充分条件、必要条件和充要条件是简易逻辑中的重要概念,准确理解、有意识地运用这几个概念思考问题和解决问题,可以使同学们养成严谨的思维品质,提高大家的逻辑思维能力。 怎样理解这三个概念呢? 1. 充分条件、必要条件和充要条件反映的是一个命题中条件和结论间的因果关系(条件关系),是条件对于结论成立的作用。谈一个命题的条件是否充分、必要、充要时,这个命题必须是确定的。 2. 充分条件的特征是“有之必然,无之未必不然”,即对于给定的命题“若A 则B ”,有了条件A ,结论B 一定成立(A B ?);没有条件A ,结论B 未必不成立,也有可能成立。这样的条件A 就是结论B 的充分条件。例如,在命题“若x>0,则x 20>”中,有了条件“x>0”,就一定有结论“x 20>”成立。把条件“x>0”换成“x <0”或“x ≠0”,仍有结论“x 20>”成立。因此条件“x >0”是结论“x 20>”的充分条件。教材中由“p q ?”定义“p 是q 的充分条件”,说的就是命题“若p 则q ”中条件p 对于结论q 成立的作用。 3. 必要条件的特征是“无之必不然,有之未必然”,即对于给定的命题“若A 则B ”,没有条件A ,结论B 一定不成立(???A B );但是有了条件A ,结论B 却未必一定成立。这样的条件A 就是结论B 的必要条件。例如,在命题“若x R x Q ∈∈,则”中,没有条件“x Q ∈”,就一定不会有结论“x Q ∈”。但是有了条件“x R ∈”,却未必有结论“x R ∈”,还有可能是x C Q R ∈。因此条件“x R ∈”是结论“x Q ∈”的必要条件。 利用“???A B ”判断条件A 是结论B 的必要条件,有时是很困难的。我们可以利用“???A B ”的等价命题“B A ?”来判断,但一定要注意A 还是条件,B 还是结论,即若由结论B 能推出条件A ,则条件A 对于结论B 的成立是必要的。教材中由“p q ?”定义“q 是p 的必要条件”,说的就是命题“若q 则p ”中条件q 对于结论p 成立的作用(???q p )。 4. 充要条件的特征是“有之必然,无之必不然”,即对于给定的命题“若A 则B ”,有了条件A ,结论B 一定成立(A B ?);没有条件A ,结论B 一定不成立(???A B 即B A ?)。这样的条件A 就是结论B 的充要条件。例如,在命题“△ABC 中,若∠∠∠A B C ==,则BC=CA=AB ”中,有了条件“∠A=∠B=∠C ”,就一定有结论“BC=CA=AB ”成立;反之没有条件“∠A=∠B=∠C ”,就一定没有结论“BC=CA=AB ”成立(即有了“BC=CA=AB ”,也一定有“∠A=∠B=∠C ”)。因此条件“∠A=∠B=∠C ”是结论“BC=CA=AB ”的充要条件。 弄懂了充分条件、必要条件的本质,教材中由“p q ?”定义“p 是q 的充要条件”则是不难理解的。 5. 在命题“若A 则B ”中,条件A 是结论B 的充分(必要、充要)条件,在逆命题“若B 则A ”中,条件B 就是结论A 的必要(充分、充要)条件。运用充分条件、必要条件、充要条件的概念和观点思考问题、解决问题时,一定要弄清问题中所涉及的命题是什么(即弄清谁是条件,谁是结论)。 点评:充分条件、必要条件和充要条件的学习与运用,是一个极好的思维训练资源。只要准确理解、有意识运用这几个概念思考问题和解决问题,同学们就可以少犯错误,变得聪 满分5 > 高中数学试题【答案带解析】p是q的充分不必要条件,r是q的必要不充分条件,则p是r的条件. p是q的充分不必要条件,r是q的必要不充分条件,则p是r的条件. 由p是q的充分不必要条件,r是q的必要不充分条件,则可得p?q,;q?r, 【解析】 由p是q的充分不必要条件,r是q的必要不充分条件, 则可得p?q,;q?r, 则p?q?r, 故答案为:充分不必要 根据满分5专家分析,试题“p是q的充分不必要条件,r是q的必要不充分条件,则p是r的 ...”主要考查了对【】等知识点的理解和应用。本站归纳了以下解题思路: 考点1:必要条件、充分条件与充要条件的判断 【知识点的认识】正确理解和判断充分条件、必要条件、充要条件和非充分非必要以及原命题、逆命题否命题、逆否命题的概念是本节的重点;掌握逻辑推理能力和语言互译能力,对充要条件概念本质的把握是本节的难点. 1.充分条件:对于命题“若p则q”为真时,即如果p成立,那么q一定成立,记作“p?q”,称p 为q的充分条件.意义是说条件p充分保证了结论q的成立,换句话说要使结论q成立,具备条件p就够了当然q成立还有其他充分条件.如p:x≥6,q:x>2,p是q成立的充分条件,而r:x>3,也是q成立的充分条件. 必要条件:如果q成立,那么p成立,即“q?p”,或者如果p不成立,那么q一定不成立,也就是“若非p则非q”,记作“¬p?¬q”,这是就说条件p是q的必要条件,意思是说条件p是q成立的必须具备的条件. 充要条件:如果既有“p?q”,又有“q?p”,则称条件p是q成立的充要条件,或称条件q是p成立的充要条件,记作“p?q”. 2.从集合角度看概念: 一、选择题 1.下列语句能确定一个集合的是( ) A 浙江公路技师学院高个子的男生 B 电脑上的容量小的文件全体 C 不大于3的实数全体 D 与1接近的所有数的全体 2.下列集合中,为无限集的是( ) A 比1大比5小的所有数的全体 B 地球上的所有生物的全体 C 超级电脑上所有文件全体 D 能被百度搜索到的网页全体 3.下列表示方法正确的是( ) 2.0 (3) A N B Q C R D Z Q π*∈-∈∈∈ 4.下列对象能组成集合的是( ) A.大于5的自然数 B.一切很大的数 C.路桥系优秀的学生 D.班上考试得分很高的同学 5.下列不能组成集合的是( ) A. 不大于8的自然数 B. 很接近于2的数 C.班上身高超过2米的同学 D.班上数学考试得分在85分以上的同学 6.下列语句不正确的是( ) A.由3,3,4,5构成一个集合,此集合共有3个元素 B.所有平行四边形构成的集合是个有限集 C.周长为20cm 的三角形构成的集合是无限集 D.如果,,a Q b Q a b Q ∈∈+∈则 7.下列集合中是有限集的是( ) {} {}{} {}2.|3..|2,.|10A x Z x B C x x n n Z D x R x ∈<=∈∈-=三角形 8.下列4个集合中是空集的是( ) {} {}{}{}2222.|10.|.|0.|10A x R x B x x x C x x D x x ∈-=<-=+= 9.下列关系正确的是( ) .0.0.0.0A B C D ∈?????≠? 10.用列举法表示集合{}2|560x x x -+=,结果是( ) A.3 B.2 C.{}3,2 D.3,2 11.绝对值等于3的所有整数组成的集合是( ) A.3 B.{}3,3- C.{}3 D.3,-3 12.用列举法表示方程24x =的解集是( ) {}{}{}{}2.|4.2,2.2.2A x x B C D =-- 13.集合{}1,2,3,4,5也可表示成( ) 从集合的观点理解充分条件和必要条件 兴义五中韦长影 562400 充分条件和必要条件是每年高考必考的内容,让学生学会用集合来理解此类题目,使问题变得简单,通俗易懂,这是我们在教学中发现的诀窍,下面就这个问题再进行一下探讨。 命题“若p则q”为真,记为“ p q”,这时p是q的充分条件,q是p的 必要条件。由前面关于集合A,B的定义知,p q,当且仅当A B,这就是说 ,A B时,p是q的充分条件,q是p的必要条件。为使p,q有意义,一般我们仅讨论A,B非空的情况. p是q的充分条件,q是p的必要条件,即若对象x满足p,则x也一定满足q,这等价于x∈A时,必有x∈B,即A B,但是可能存在对象y∈B但y A,即y满足q却不满足p。 若A=B时,即A B且B A,就是说,满足p的对象满足q,反之,满足q的对象满足p。因此p q,当且仅当A=B,这时p是q的充要条件。换句话说,A,B的描述表示虽然不同,但若它们的元素完全相同,则p与q等价(图1)。 若A∩B≠ 但A∩B≠A且A∩B≠B,即满足p的对象不完全满足q;反之, 满足q的对象也不完全满足p,就是说p,q不能互相完全推出,这时p,q是既不充分也不必要条件(图2)。例:“x是4的倍数”是“x是6的倍数”的既不充分也不必要条件。 (3) (4) (5) 若A∩B= ,即满足p的对象都不满足q,反之,满足q的对象也都不满足p,就是说p,q不能互相推出,这时p是q的既不充分也不必要条件(图3)。 也可表示为: ①,相当于, 即或 ②,相当于, 即或 ③,相当于, 即 例1请在下列各题中选出(A)充分不必要条件,(B)必要不充分条件,(C)充分必要条件,(D)既不充分也不必要条件四个选项中最恰当的一项填空: (1)p∶(x-1)(x+2)=0是q∶x=-2的 . (2)p∶x>5是q∶x>3的 . (3)p∶0<x<5是q∶|x-2|<3的 . (4)p∶x≤2是q∶x<2的 . 解:(1)p={x|(x-1)(x+2)=0} q={x|x=-2},即q p,∴填B. (2)p={x|x>5}q={x|x>3},∴填A. 充分条件和必要条件 解释:如果有事物情况A,则必然有事物情况B;如果没有事物情况A,则必然没有事物情况B,A就是B的充分必要条件(简称:充要条件)。简单地说,满足A,必然B;不满足A,必然不B,则A是B的充分必要条件。(A可以推导出B,且B也可以推导出A) 例如: 1. A=“三角形等边”;B=“三角形等角”。 2. A=“某人触犯了刑律”;B=“应当依照刑法对他处以刑罚”。 3. A=“付了足够的钱”;B=“能买到商店里的东西”。例子中A都是B的充分必要条件:其一、A必然导致B;其二,A是B发生必需的。 区分:假设A是条件,B是结论 由A可以推出B~由B可以推出A~~则A是B的充要条件(充分且必要条件) 由A可以推出B~由B不可以推出A~~则A是B的充分不必要条件 由A不可以推出B~由B可以推出A~~则A是B的必要不充分条件 由A不可以推出B~由B不可以推出A~~则A是B的不充分不必要条件 简单一点就是:由条件能推出结论,但由结论推不出这个条件,这个条件就是充分条件 如果能由结论推出条件,但由条件推不出结论。此条件为必要条件 如果既能由结论推出条件,又能有条件推出结论。此条件为充要条件 例子:1.充分条件:由条件a推出条件b,但是条件b并不一定能推出条件a, 天下雨了,地面一定湿,但是地面湿不一定是下雨造成的。 2.必要条件:由后一个条件推出前一个条件,但是前一个条件并一定能推出后一个条件。 我们把前面一个例子倒过来:地面湿了,天下雨了。 我这里在简单说下哲学上的充分条件和必要条件 1. 充分条件是指根据提供的现有条件可以直接判断事物的运行发展结果。充分条件是事物运行发展的必然性条件,体现必然性的哲学内涵。如父亲和儿子的关系属于亲情关系吗?答必然属于。 2. 必要性条件。事物的运行发展有其规律性,必要性条件是指一些外在或内在的条件符合该事物的运行规律的要求,但不能推动事物规律的最终运行。如亲情关系和父子关系,亲情 13.集合1,2,3,4,5也可表示成( ) ) B 电脑上的容量小的文件全体 D 与1接近的所有数的全体 ) B 地球上的所有生物的全体 D 能被百度搜索到的网页全体 ) R D.Z Q ) B. 一切很大的数 D.班上考试得分很高的同学 ) B.很接近于2的数 D.班上数学考试得分在85分以上的同学 A.由3,3,4,5构成一个集合,此集合共有3个元素 B.所有平行四边形构成的集合是 个有限集 C.周长为20cm 的三角形构成的集合是无限集 D.如果a Q,b Q,则a b Q 7?下列集合中是有限集的是( ) A. x Z |x 3 B.三角形 2 C. x | x 2n, n Z D. x R | x 1 0 8?下列4个集合中是空集的是( ) A. x R|x 2 1 0 B. x|x 2 x C. x|x 2 D. x|x 2 1 0 9?下列关系正确的是( ) A.0 B.0 C.0 D.0 A.3 B.2 C. 3,2 D.3 , 2 11 .绝对值等于3的所有整数组成的集合是( ) A.3 B. 3, 3 C. 3 D.3,—3 12 .用列举法表示方程x 2 4的解集是( ) A. x|x 2 4 B. 2, 2 C. 2 D. 2 A. x|x5 B. x|0x5 、选择题 1 ?下列语句能确定一个集合的是 A 浙江公路技师学院高个子的男生 C 不大于3的实数全体 2?下列集合中,为无限集的是( A 比1大比5小的所有数的全体 C 超级电脑上所有文件全体 3 ?下列表示方法正确的是( A.0 N B. 2 Q C. 3 4 ?下列对象能组成集合的是( A.大于5的自然数 C.路桥系优秀的学生 5?下列不能组成集合的是( A.不大于8的自然数 C.班上身高超过2米的同学 6 ?下列语句不正确的是( 10 ?用列举法表示集合 x|x 2 5x 6 0,结果是( 1.2 充分条件与必要条件 教学目标 1.知识与技能: 正确理解充分条件、必要条件、充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件的概念;会判断命题的充分条件、必要条件.进一步会判断充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件。 2.过程与方法: 充分感受和体会将实际问题抽象为数学概念的过程和思想,培养学生现问题的能力,通过对充分条件、必要条件的判定,提高分析问题、解决问题的能力;学会观察,敢于归纳,关于建构;充分培养学生的发散思维能力,挖掘学生的创新思维能力。 3.情感、态度与价值观 通过“p?q”与“q?p”的判断,感受对立,统一的思想,培养辩证唯物主义观;通过学习本节课体验成功的愉悦,激发学习的兴趣;通过探究学习培养学生勇于探索、敢于创新的个性品质。 教学重点与难点 1.重点:充分条件、必要条件、充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件的概念. (解决办法:对这三个概念分别先从实际问题引起概念,再详细讲述概念,最后再应用概念进行论证.) 2.难点:判断命题的充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件。 3.关键:分清命题的条件和结论,看是条件能推出结论还是结论能推出条件。 教学方法及教学准备 1. 学习充分条件、必要条件和充要条件知识,要注意与前面有关逻辑初步知识内容相联系,充要条件中的p、q与四种命题中的p、q要求是一样的,它们可以是简单命题,也可以是不能判断真假的语句,也可以是含有逻辑联结词或“若a则b”形式的复合命题。 2. 由于这节课概念性、理论性较强,一般的教学使学生感到枯燥乏味,为此,激发学生的学习兴趣是关键,教学中应始终注意以学生为主,让学生在自我思考,相互交流中去给概念、“下定义”,去体会概念的本质属性。 3. 教材中对“充分条件”、“必要条件”的定义没作过多的解释说明,为了能让学生能理解定义的合理性,在教学过程中教师可以具体的、简单的命题的条件与结论之间的关系来讲解“充分条件”的概念,从互为逆否命题的等价性来了解“必要条件”的概念。 4. 教学用具:多媒体 教学过程: 一、复习回顾 1、四种命题的形式与关系 x>”的逆命题、否命题和逆否命题,并判断真假. 2、试写出命题“若x>1,则21 充分条件与必要条件测试题(含答案) 姓名 分数 一、选择题 1.“2x =”是“(1)(2)0x x --=”的 ( ) (A) 充分不必要条件 (B )必要不充分条件 (C )充要条件 (D )非充分非必要条件 2.在ABC ?中,:,:p a b q BAC ABC >∠>∠,则p 是q 的 ( ) (A) 充分不必要条件 (B )必要不充分条件 (C )充要条件 (D )非充分非必要条件 3.“p 或q 是假命题”是“非p 为真命题”的 ( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 4.若非空集合M N ≠?,则“a M ∈或a N ∈”是“a M N ∈”的 ( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 B 提示:“a M ∈或a N ∈”不一定有“a M N ∈”。 5.对任意的实数,,a b c ,下列命题是真命题的是 ( ) (A )“a c b c >”是“a b >”的必要条件 (B )“a c b c =”是“a b =”的必要条件 (C )“a c b c <”是“a b >”的充分条件 (D )“a c b c =”是“a b =”的必要条件 6.若条件:14p x +≤,条件:23q x <<,则q ?是p ?的 ( ) (A )充分不必要条件 (B )必要不充分条件 (C )充要条件 (D )非充分非必要条件 7.若非空集合,,A B C 满足A B C =,且B 不是A 的子集,则 ( ) A. “x C ∈”是“x A ∈”的充分条件但不是必要条件 B. “x C ∈”是“x A ∈”的必要条件但不是充分条件 C. “x C ∈”是“x A ∈”的充要条件 D. “x C ∈”既不是“x A ∈”的充分条件也不是“x A ∈”必要条件 8.对于实数,x y ,满足:3,:2p x y q x +≠≠或1y ≠,则p 是q 的 ( ) (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件 9.“40k -<<”是“函数2 y x kx k =--的值恒为正值”的 ( ) 充分条件与必要条件·典型例题 能力素养 例1 已知p:x1,x2是方程x2+5x-6=0的两根,q:x 1+x2=-5,则p是q的 [ ] A.充分但不必要条件B.必要但不充分条件 C.充要条件D.既不充分也不必要条件 分析利用韦达定理转换. 解∵x1,x2是方程x2+5x-6=0的两根, ∴x1,x2的值分不为1,-6, ∴x1+x2=1-6=-5. 因此选A. 讲明:判定命题为假命题能够通过举反例. 例2 p是q的充要条件的是 [ ] A.p:3x+2>5,q:-2x-3>-5 B.p:a>2,b<2,q:a>b C.p:四边形的两条对角线互相垂直平分,q:四边形是正方形 D.p:a≠0,q:关于x的方程ax=1有惟一解 分析逐个验证命题是否等价. 解对A.p:x>1,q:x<1,因此,p是q的既不充分也不必要条件; 对B.p q但q p,p是q的充分非必要条件; 对C.p q且q p,p是q的必要非充分条件; D p q q p p q p q D ??? 对.且,即,是的充要条件.选. 讲明:当a=0时,ax=0有许多个解. 例3 若A是B成立的充分条件,D是C成立的必要条件,C是B成立的充要条件,则D是A成立的 [ ] A.充分条件B.必要条件 C.充要条件D.既不充分也不必要条件 分析通过B、C作为桥梁联系A、D. 解∵A是B的充分条件,∴A B① ∵D是C成立的必要条件,∴C D② ? ∵是成立的充要条件,∴③ C B C B 由①③得A C④ 由②④得A D. ∴D是A成立的必要条件.选B. 讲明:要注意利用推出符号的传递性. 例4 设命题甲为:0<x<5,命题乙为|x-2|<3,那么甲是乙的 [ ] A.充分不必要条件B.必要不充分条件 C.充要条件D.既不充分也不必要条件 充分条件与必要条件·典型例题 能力素质 例1 已知p:x1,x2是方程x2+5x-6=0的两根,q:x1+x2=-5,则 p是q的 [ ] A.充分但不必要条件B.必要但不充分条件 C.充要条件D.既不充分也不必要条件 分析利用韦达定理转换. 解∵x1,x2是方程x2+5x-6=0的两根, ∴x1,x2的值分别为1,-6, ∴x1+x2=1-6=-5. 因此选A. 说明:判断命题为假命题可以通过举反例. 例2 p是q的充要条件的是 [ ] A.p:3x+2>5,q:-2x-3>-5 B.p:a>2,b<2,q:a>b C.p:四边形的两条对角线互相垂直平分,q:四边形是正方形 D.p:a≠0,q:关于x的方程ax=1有惟一解 分析逐个验证命题是否等价. 解对A.p:x>1,q:x<1,所以,p是q的既不充分也不必要条件; 对B.p q但q p,p是q的充分非必要条件; 对C.p q且q p,p是q的必要非充分条件; ??? D p q q p p q p q D 对.且,即,是的充要条件.选. 说明:当a=0时,ax=0有无数个解. 例3 若A是B成立的充分条件,D是C成立的必要条件,C是B成立的充要条件,则D是A成立的 [ ] A.充分条件B.必要条件 C.充要条件D.既不充分也不必要条件 分析通过B、C作为桥梁联系A、D. 解 ∵A 是B 的充分条件,∴A B ① ∵D 是C 成立的必要条件,∴C D ② ∵是成立的充要条件,∴③C B C B ? 由①③得A C ④ 由②④得A D . ∴D 是A 成立的必要条件.选B . 说明:要注意利用推出符号的传递性. 例4 设命题甲为:0<x <5,命题乙为|x -2|<3,那么甲是乙的 [ ] A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 分析 先解不等式再判定. 解 解不等式|x -2|<3得-1<x <5. ∵0<x <5-1<x <5,但-1<x <50<x <5 ∴甲是乙的充分不必要条件,选A . 说明:一般情况下,如果条件甲为x ∈A ,条件乙为x ∈B . 当且仅当时,甲为乙的充分条件; 当且仅当时,甲为乙的必要条件;A B A B ?? 当且仅当A =B 时,甲为乙的充要条件. 例5 设A 、B 、C 三个集合,为使A (B ∪C),条件A B 是 [ ] A .充分条件 B .必要条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 分析 可以结合图形分析.请同学们自己画图. ∴A (B ∪C). 但是,当B =N ,C =R ,A =Z 时, 显然A (B ∪C),但A B 不成立, 综上所述:“A B ”“A (B ∪C)”,而 “A (B ∪C)”“A B ”. 即“A B ”是“A (B ∪C)”的充分条件(不必要).选A . 说明:画图分析时要画一般形式的图,特殊形式的图会掩盖真实情况. 例6 给出下列各组条件: 盐城市文峰中学美术生高中数学复习教学案 §1集合与充要条件 【考点及要求】: 1.了解集合含义,体会“属于”和“包含于”的关系,全集与空集的含义; 2.了解并掌握集合之间交,并,补的含义与求法; 3.理解充分条件、必要条件与充要条件的意义,会判断充分条件、必要条件与充要条件. 【基础知识】: 1.集合中元素与集合之间的关系:文字描述为 和 符号表示为 和 2.常见集合的符号表示:自然数集 正整数集 整数集 有理数集 实数集 复数集 3.集合的表示方法1 2 3 4.集合间的基本关系:1)相等关系:_________A B B A ???且 2)子集:A 是B 的子集,符号表示为______或B A ? 3) 真子集:A 是B 的真子集,符号表示为_____或____ 5.不含任何元素的集合叫做 ,记作 ,并规定空集是任何集合的子集,是任何非空集合的 6.若已知全集U ,集合A U ?,则U C A = . 7.________A A ?=,_________A ??=,__________A A ?=, _________A ??=,_________U A C A ?=,_________U A C A ?=, 8.若A B ?,则____,___A B A B ?=?= 9.若q p ?,则p 是q 的 条件, q 是p 的 条件. 10.若q p ?,且p q ?,则p 是q 的 条件. 【基本训练】: 1.{}a a a ,202-∈,则a 的值等于_________. 2.若全集{}4,3,2,1,0=U ,且{}3,2=A C U ,则A 的真子集有 个. 3.集合{}{}02,12<-=>=x x x B x x A ,则______=?B A . 4.1>x 是x x >2的_____________ 条件. 【典型例题讲练】 例1.已知集合{}{} 03)32(,082222≤-+--=≤--=m m x m x x B x x x A (1) 若[]4,2=?B A ,求实数m 的值; 充分条件 1.概述 充分条件一定能保证结果的出现。 2.定义 如果有事物情况A,则必然有事物情况B;如果没有事物情况A而未必没有事物情况B,A就是B的充分而不必要的条件,简称充分条件。 简单地说,满足A,必然B;不满足A,不必然B,则A是B的充分条件。例如: 1. A下雨;B地湿。 2. A烧柴;B会产生二氧化碳。 3. A再过一百年;B在座的各位都不在人间了。 例子中A都是B的充分条件,确切地说,A是B的充分而不必要的条件:其一、A必然导致B;其二,A不是B发生必需的。在例子中,往地上泼水地就湿了;燃烧石油也会产生二氧化碳;扔一颗炸弹进去,各位就不在了,这说明A 不是B发生必需的。 3.生活中的充分条件 生活中常用“如果……,那么……”、“若……,则……”和“只要……,就……”来表示充分条件。例如: 1. 如果这场比赛踢平,那么中国男足就能出线。 2. 总参命令:若飞机不能降落则直接伞降汶川。 3. 四婶问祥林嫂竟肯依,卫老婆子说:“这有什么依不依。闹是谁也总要闹一闹的;只要用绳子一捆,塞在花轿里,抬到男家,捺上花冠,拜堂,关上房门,就完事了。” 不过生活中使用这些关联词语时人们往往并不考虑必要性。也就是说,满足A,必然B成立时,我们就说,如果A,那么B,或者说只要A,就B。这样就表达了条件的充分性,至于条件A是不是结果B必需的我们没有考虑。例如:只要活着,我就要写作。 从客观上看,不满足“活着”,必然“不能写作”。所以“活着”是“我要写作”的充分必要条件。但是实际上说话人在说这句话时,他只想表达满足“我活着”时必然“我要写作”。至于“不活着就不能写作”的情况虽然大家都知道,但不是说话人要表达的意思。 充分条件、必要条件、充要条件 三维目标 知识与技能: 1、理解充分条件、必要条件及充要条件的概念;理解“ ”的含义。 2、初步掌握充分、必要条件及充要条件的判断方法。 3、在理解定义的基础上,能对定义进行转化,转化成推理关系及集合的包含关系。 过程与方法 1、培养学生的观察与类比能力:“会观察”,通过大量的问题,会观察其共性及个性。 2、培养学生的归纳能力:“敢归纳”,敢于对一些事例,观察后进行归纳,总结出一般规律。 3、培养学生的建构能力:“善建构”,通过反复的观察分析和类比,对归纳出的结论,建构于自己的知识体系中。 情感态度价值观 1、通过以学生为主体的教学方法,让学生自己构造数学命题,发展体验获取知识的感受。 2、通过对命题的四种形式及充分条件,必要条件的相对性,培养同学们的辩证唯物主义观点。 3、通过“会观察”,“敢归纳”,“善建构”,培养学生自主学习,勇于创新,多方位审视问题的创造技巧,敢于把错误的思维过程及弱点暴露出来,并在问题面前表现出浓厚的兴趣和不畏困难、勇于进取的精神。 教学重点 知识方面:充分条件、必要条件和充要条件三个概念的定义。在理解定义的基础上,可以自觉地对定义进行转化,转化成推理关系及集合的包含关系。 方法技能方面: 1、培养学生的观察与类比能力:“会观察”,通过大量的问题,会观察其共性及个性。 2、培养学生的归纳能力:“敢归纳”,敢于对一些事例,观察后进行归纳,总结出一般规律。 教学难点 ⑴在中q 是p的必要条件的理解; ⑵如何判断p是q的什么条件; ⑶判断命题条件与结论间关系时,条件p的确定 教学设计 一、创设情境,引入新课 思考1:当某一天你和你的妈妈在街上遇到老师的时候,你向老师介绍你的妈妈说:“这是我的妈妈.”那么,大家想一想这个时候你的妈妈还会不会补充说:“你是她的孩子”呢?为什么?【因为前面你所介绍的她是你的妈妈就足于说明你是她的孩子】 思考2:这在数学中是一层什么样的关系呢?【充分条件与必要条件】 二、复习回顾 集合与充要条件测试题 班级: 姓名: 得分: 一、选择题(每小题2分,共30分) 1、①“全体著名文学家”构成一个集合;②集合{0}中不含元素;③{1,2},{2,1}是不同的集合;上面三个叙述中,正确的个数是( ) A 、0 B 、1 C 、2 D 、3 2、已知集合}12|{<<-=x x M ,则下列关系式正确的是( ) M A 、∈5 M B 、?0 M C 、∈1 M D 、∈-2π 3、在下列式子中,①}210{1,,∈ ②}210{}1{,,∈ ③}210{}210{,,,,? ④{0,1,2}??≠ ⑤{0,1,2}={2,1,0},其中错误的个数是( ) A 、1个 B 、2个 C 、3个 D 、4个 4、}3,2,1,0{}1,0{??A ,则集合A 的个数有( ) A 、2个 B 、3个 C 、4个 D 、5个 5、下列各式中,不正确的是( ) A 、A A = B 、A A ? C 、A A ?≠ D 、A A ? 6、已知集合*{|2}A x x x N =≥∈且,*{|6}B x x x N =≤∈且,则B A ?等于( ) A 、{1,2,3,4,5,6} B 、{2,3,4,5,6} C 、{2,6} D 、{|26}x x ≤≤ 7、集合A={0,1,2,3,4,5},B={2,3,4},A B ?=( ) A 、{0,1,2,3,4,5} B 、{2,3,4} C 、{0,1,2,2,3,3,4,4,5} D 、{1,2,3,4} 8、设{|A x x a =≤=( ) A 、{}a A ? B 、{}a A ∈ C 、a A ? D 、a A ∈ 9、设{}()M 1{1,2},{1,2,3},S P M S P ===??,则等于( ) 课题:充分条件和必要条件 考纲要求: 掌握充分必要条件的意义,能够判定给定的两个命题的充要关系 教材复习 ()1 如果p q ?,则p 是q 的 ,q 是p 的 ; ()2 如果,p q q p ??,则p 是q 的 ; ()3 如果 ,则p 是q 的的充分而不必要条件; ()4 如果 ,则p 是q 的必要而不充分条件; ()5 如果 ,则p 是q 的既不充分也不必要条件; 基本知识方法 1.判断充要关系的关键是分清条件和结论; 2.判断“p 是q 的什么条件”的本质是判断命题“若p ,则q ”及“若q ,则p ”的真假; 3.判断充要条件关系的四种方法: ①定义法:若p q ?,则p 是q 的充分条件,q 是p 的必要条件; 若p q ?,则p 是q 的充要条件。 ②利用原命题和逆否命题的等价性来确定。 p q ?等价于q p ??? ③利用集合的包含关系:对于集合问题,记条件p 、q 对应的集合分别为A 、B 若A B ?,则p 是q 的充分条件,q 是p 的必要条件; 若A B ü,则p 是q 的充分不必要条件,q 是p 的必要不充分条件; 若A B =,则A 是B 的充要条件; 若A B à且B A à,则p 是q 的既不充分也不必要条件 ④利用“?”传递性 4.“否命题”与“命题的否定”的区别: 否命题是对原命题“若p 则q ”的条件p 和结论都否定,即“若p ?则q ?”; 而原命题的否定是:“若p 则q ?”,即只是否定原命题的结论。 5.探索充要条件:在探索一个结论成立的充要条件时,一般先探索必要条件,再确定充分条件;也可以一些基本的等价关系来探索。 典例分析: 问题1.指出下列各组命题中,p 是q 的什么条件(在“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”中选一种作答) ()1在ABC △中,p :A B >,q :sin sin A B > ()2对于实数,x y ,p :8x y +≠,q :2x ≠或6y ≠ ()3在ABC △中,p :sin sin A B >,q :tan tan A B > ()4已知x 、y R ∈,p :22(1)(2)0x y -+-=,q :(1)(2)0x y --= 怎样理解充分条件、必要条件和充要条件 充分条件、必要条件和充要条件是简易逻辑中的重要概念,准确理解、有意识地运用这几个概念思考问题和解决问题,可以使同学们养成严谨的思维品质,提高大家的逻辑思维能力。怎样理解这三个概念呢? 1. 充分条件、必要条件和充要条件反映的是一个命题中条件和结论间的因果关系(条件关系),是条件对于结论成立的作用。谈一个命题的条件是否充分、必要、充要时,这个命题必须是确定的。 2. 充分条件的特征是“有之必然,无之未必不然”,即对于给定的命题“若A则B”,有了条件A,结论B一定成立();没有条件A,结论B未必不成立,也有可能成立。这样的条件A就是结论B的充分条件。例如:只要天下雨,地就会湿。“下雨”就是“地湿”的充分条件,有“下雨”这个条件就一定有“地湿”这个结果,但“地湿”这个结果不一定就是“天下雨”造成的,也许还可能有其他的条件原因,如洒水车洒的、别人喷的等等。 3. 必要条件的特征是“无之必不然,有之未必然”,即对于给定的命题“若A则B”,没有条件A,结论B一定不成立();但是有了条件A,结论B却未必一定成立。这样的条件A就是结论B的必要条件。例如:只有阳光充足,菜才 能长得好。 “阳光充足”就是“菜长得好”的必要条件,有“阳光充足”这个条件“菜”不一定就长得好,还需要施肥、浇水等其他条件。但“菜”要长得好一定要有“阳光充足”这个条件。 4. 充要条件:即充分必要条件。或者说是无条件的。充要条件的特征是“有之必然,无之必不然”,即对于给定的命题“若A则B”,有了条件A,结论B一定成立;没有条件A,结论B一定不成立。这样的条件A就是结论B的充要条件。例如:有两条对应边平行且相等的四边形是平行四边形。“两条对应边平行且相等”是“平行四边形”的充要条件。 5.在命题“若A则B”中,条件A是结论B的充分(必要、充要)条件,在逆命题“若B则A”中,条件B就是结论A的必要(充分、充要)条件。运用充分条件、必要条件、充要条件的概念和观点思考问题、解决问题时,一定要弄清问题中所涉及的命题是什么(即弄清谁是条件,谁是结论)。 点评:充分条件、必要条件和充要条件的学习与运用,是一个极好的思维训练资源。只要准确理解、有意识运用这几个概念思考问题和解决问题,就可以少犯错误,变得聪明起来。第1章 集合与充要条件教案(1)

充分条件与必要条件的解题技巧

充分条件和必要条件练习题

充分条件与必要条件测试题(含答案)

怎样理解充分条件、必要条件和充要条件

p是q的充分不必要条件

(完整版)集合与充要条件练习题

从集合的观点理解充分条件和必要条1

充分条件和必要条件(含区分和例题)

(完整版)集合与充要条件练习题

《充分条件与必要条件》教学设计

充分条件与必要条件测试题(含答案)

充分条件与必要条件·典型例题

充分条件与必要条件·典型例题

(完整版)高中数学一轮复习《1集合与充要条件》教学案

充分条件和必要条件

充分条件、必要条件、充要条件

集合与充要条件测试题Word版

充分条件与必要条件(基础+复习+习题+练习)

怎样理解充分条件、必要条件和充要条件