影响实验动物的环境因素

摘要实验动物在生命科学研究领域中的应用不断发展,其饲养环境问题已越来越被国际所关注。实验动物几乎终身被限制在一个有限的环境中生活,这种环境就成了实验动物赖以生存的条件。良好的实验动物环境不仅是对动物本身的保护,更重要的是对动物试验结果的保证。本文详细论述了气候因素(温度、湿度、通风等方面)、理化因素(噪音、粉尘、光照)、居住因素(饲养器具、垫料)、生物因素(饲养密度)及营养因素(饲料、矿物质、维生素)对实验动物的影响。

关键词实验动物环境;影响因素

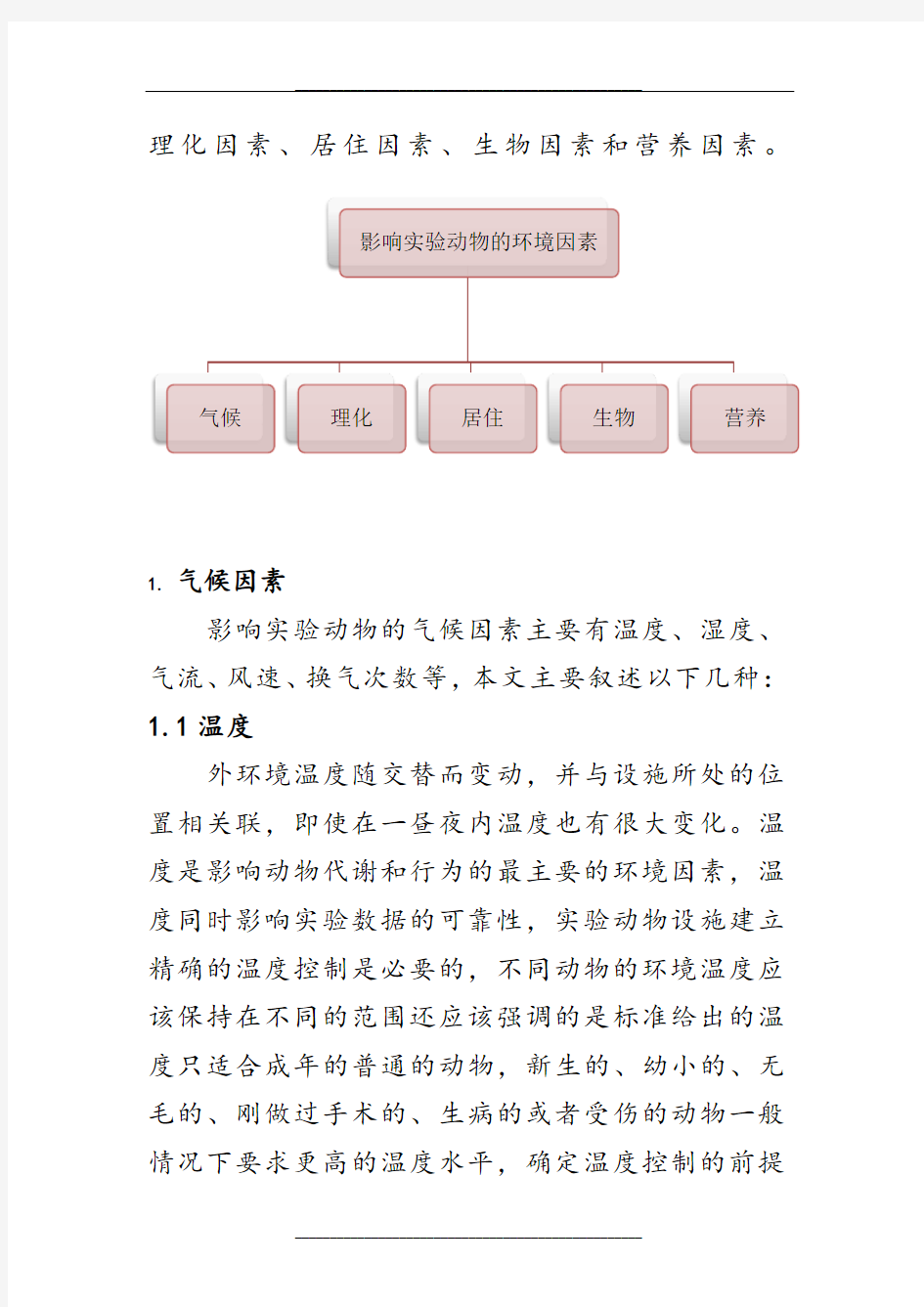

实验动物(Laboratory animals)是指经人工培育,对其携带的微生物和寄生虫实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。实验动物生长发育、繁殖交配所赖以生存发展的特定场所和外在条件,称为实验动物的环境。可将其分为外部环境(Outside Environment) (指实验动物和动物实验设施以外的环境)和内部环境(Inside Environment) (指实验动物和动物实验设施内部,即直接生活的场所)。影响实验动物的环境因素有:气候因素、

理化因素、居住因素、生物因素和营养因素。

影响实验动物的环境因素

气候理化居住生物营养

1.气候因素

影响实验动物的气候因素主要有温度、湿度、气流、风速、换气次数等,本文主要叙述以下几种:1.1温度

外环境温度随交替而变动,并与设施所处的位置相关联,即使在一昼夜内温度也有很大变化。温度是影响动物代谢和行为的最主要的环境因素,温度同时影响实验数据的可靠性,实验动物设施建立精确的温度控制是必要的,不同动物的环境温度应该保持在不同的范围还应该强调的是标准给出的温度只适合成年的普通的动物,新生的、幼小的、无毛的、刚做过手术的、生病的或者受伤的动物一般情况下要求更高的温度水平,确定温度控制的前提

是要依据动物体温的变化、动物特殊的生理状态或者实验步骤要求。

1.2湿度

外环境中含有,因而为。湿空气中含水汽的多少用和来表示。绝对湿度是指每立方米空气中实际的含水量;相对湿度是把湿空气中的实际水蒸气分压与该温度状态下能够存在的最大水蒸气压之比,用“%”表示。湿度过高或过低都会影响实验动物生长发育及健康状况。一般认为在40%~70%相对湿度范围内,实验动物能很好适应。某些物种,例如大鼠和沙鼠,相关的湿度需要控制在相当窄的范围内来减少可能出现的健康或福利问题。有一些物种,例如狗,可以忍耐很大的湿度范围。欧洲啮齿类动物饲养设备内的相对湿度要求保持在45% ~65% 之间。但是沙鼠的相对湿度应该保持在35% ~55% 之间,兔子饲养设备内的相对湿度应该不少于45% ,猫可以在一个很宽的相对湿度波动范围内生活而不会产生不良影响[1]。

1.3通风

通风的主要目的是提供充足的质量符合的新鲜空气以及将气味、有毒气体、粉尘和传染源控制在最低水平,同时消除热量和湿气[2]。动物饲养间里

的空气最好是不间断地更新。动物饲养间必须有足够通风,如果周围空间使用机械通风并过滤进入室内的空气,或者其他类型的对周围空间设置特殊的独立空气供应( 即,供应空气并非来自室内) 时,不对动物饲养间进行通风也可以有效解决动物的通风需求,除非周围空间自身通风不足。如果动物饲养间内没有足够的微粒产生及气体过滤设施能解决污染的危险,可以在动物饲养间内使用循环气体进行通风有毒或容易引发气味的气体,如氨气,需要用通风系统排除,并被不含或者仅含有较低浓度该气体的空气取代。

2.理化因素

影响实验动物的理化因素主要有臭气、CO2、粉尘、噪音、光照、消毒剂和有害化学物质等,本文主要叙述以下几种:

2.1噪声

噪声是指高、大、带冲击性具有复杂的。噪声不仅影响实验动物的生长发育和各种生理常数,而且还影响实验动物的繁殖生长。噪音是干扰动物的一个重要环境因子。高噪音水平或突然的噪音会导致动物紧张。除了影响动物福利之外还可能影响实验数据。人类听力范围内的噪音和超声( 超声是超

过人类听力范围,一般情况下是接近20 Hz 的声音) 都应该降到最低,尤其是动物休息的时候。噪音的强度、频率、启动速率、持续时间、声音产生的震动等都会对动物产生影响,当然这与不同的动物种类或品系的听力范围、噪音接触经历及声效敏感性有关总体上讲,动物饲养间噪声控制非常重要,既要减少对动物产生的伤害,又要充分考虑职业安全与健康的要求。警报系统警铃的声音应该设在动物听力敏感区外。房间和走道的布置是影响听觉环境的主要因素,应该在设计中考虑到。房间中应该提供一定的噪音隔离和吸收材料。喧闹型动物( 如犬、猪、山羊以及非人灵长类)与安静型动物(如啮齿目动物、兔子以及猫)的饲养间尽量远离[3]。

2.2粉尘

动物饲养室内空气中漂浮的颗粒物与有害气体对动物可造成不同程度的危害,也可干扰动物试验过程[4]。动物粪尿等排泄物发酵分解可产生许多污物,尤其是各种有害气体。如氨气即就是一种刺激性的有害气体,它可刺激动物眼结膜、呼吸道黏膜而引起流泪、咳嗽,严重者甚至可出现急性肺水肿而致动物死亡;硫化氢也是一种具有强烈臭鸡蛋味的有害毒性气体,也可刺激黏膜、神经,危及动物

健康。动物饲养室空气中颗粒污染物影响着动物的生存质量,这些颗粒主要来源是动物饲养室外空气未经过滤而直接带入,还有动物皮毛、皮屑、饲料及垫料等被气流携带或动物活动扬起在空气中漂浮的粉尘颗粒。这些粉尘颗粒可经呼吸道进入细支气管与肺泡而引起动物呼吸道疾病;另外它还是微生物的载体,可把各种微生物粒子带入饲养室,影响动物的健康和干扰动物试验的正确性。

2.3光照

实验动物的,特别是明显受光照的影响。光能影响到动物的生理、形态以及行为。对动物产生影响的光照包括不当的光照时间、光照强度以及光谱。许多因素都可能影响到动物对于光照的需求,为动物饲养间建立适当的照明水平时应考虑以下因素:光强度、曝光持续的时间、光的波长、动物以往的光接触、动物的色素沉着、生理期间的光暴露、体温、激素状况、年龄、物种、性别以及动物的品种品系。尽管很少人研究光谱对动物的影响,但一般认为,动物饲养室的照明光谱越接近太阳光光谱越好[5]。自然采光不能满足合适的光/ 暗周期时,就需要使用人工照明,满足动物生理的需要并提供令人满意的工作环境。应该避免把一些物种暴露在强

光下,最好在动物饲养笼盒中提供较暗的地方用来做隐蔽处。啮齿动物一般要求光照周期以10 ~ 12 h。但不同动物根据不同习性有其不同要求。

3.居住因素

影响实验动物的居住因素主要有房屋、饲养器具、垫料等,本文主要叙述以下几种:

3.1饲养器具

实验动物笼器具是实验动物科学研究的一类支撑条件, 笼器具的质量直接影响着动物的健康和实验结果,实验动物(特别是大型实验动物)的饲养对设备有许多特殊的要求,以确保实验动物的生存条件完全正常,为实验提供正确的结果,我校国家级生物实验教学中心的《实验动物管理规定》[6]中对笼具要求:(1)舒适和卫生:必须勤换窝,每2~3天换一次。分单养繁殖盒及群养盒两种。要求光滑、无毒、耐高温、易消毒、规格统一。(2)坚固耐用:笼具应坚固耐用,不易被动物损坏、变形,避免动物逃逸。(3)操作使用方便:包括笼、盒的放置、启闭、动物的投拿、添加饲料、饮水及垫料的更换等。(4)经济使用:力求工艺简单,造价低廉,规格力求统一标准化。(5)笼架:必须牢固、稳定,不宜过大,便于拆卸、组装。下面应有小轮,方便移动。便于清洗、消毒、不生锈。

实验动物的营养需要特点与饲养标准 动物为了维持生命及生长、繁殖等,需要各种营养物质。由于动物的不同,生长、妊娠、泌乳等生理状态的不同,以及温度、湿度等气候条件,耐受实验刺激、感染等外部条件的不同,动物对营养物质的需要都会有所差异。因此,研究动物所需要的各种营养物质种类,研究不同种类的动物在不同生理条件、不同环境条件及不同生产水平下各种营养素的需要量,研究不同营养素之间相互的作用等,是为不同种类的动物制定营养素的供给水平,制定动物配合饲料的重要依据。 一、动物所需营养素的种类及影响营养需要量的因素 实验动物和其他动物一样所需的营养物质根据化学组成的不同共有约50种,就其主要功能可大略分为以下三大类:a.作为能量来源:脂肪、碳水化合物、蛋白质;b.作为身体构成成分:蛋白质、矿物质;c.调节身体功能:维生素、矿物质。 各种实验动物对以上所提到的营养素的需要量是不同的,除受到遗传因素影响而有存在的明显的种间差异外,还因性别、年龄、生理状况而不同。 1.动物维持的营养需要:维持是指健康动物体重不发生变化,不进行生产,体内各种营养物质处于平衡状态。维持需要量是指动物处于维持状态下对能量、蛋白质等营养素的需要。从生理角度来讲,维持状态的动物体内的养分处于合成代谢与分解代谢速度相等的“平衡”状态。维持需要就是用来满足这个动态平衡的需要,动物只有在维持需要得到满足之后,多余的营养物质才能用于生产。 2.动物生长的营养需要:生长是指动物通过机体的同化作用进行物质积累、细胞数量增多和组织器官体积增大,从而使动物的整体体积及重量增加的过程。从生物化学角度看,生长是体内物质的合成代谢超过分解代谢的结果。从解剖学和组织学角度来看,即使同一动物由于在不同生长阶段由于不同组织和器官的生长不同,在不同的生长时期对营养的需要也不同。 3.动物繁殖的营养需要:动物的繁殖过程包括两性动物的性成熟、性机能的形成与维持,受精过程、妊娠及哺育后代等许多环节,要求在不同的繁殖过程提供适宜的营养物质。

1、温度:猪自身调节体温的能力差,只有极少的汗腺可以在热天进行调节,也只有极少的汗毛抵御冬季的寒冷。因此,猪舍必须具有良好的隔热保温效果,只有温度适宜,使猪感到舒服,才能获得高的生产性能。在高温的情况下体热平衡破坏,体温升高、内分泌机能减弱,而体内氧化作用加强,造成代谢产物在体内积累,肝脏解毒作用减弱;此外,高温可导致心血管系统负担过重、衰竭,体温升高使中枢神经系统和其他重要器官蛋白质变性,则出现昏迷,最后衰竭而死。过冷则会引起呼吸系统和消化系统抵抗力降低,引起呼吸器官病和肠炎、下痢等疾病,低温也是关节炎等疾病的环境诱因。因此温度过高或高或过低都会使猪产生应急反应,导致不良后果。肉猪生长最适宜的气温是:体重60kg之前为16-22℃(最低14℃),体重60-90kg为14-20℃(最低4℃),体重90千克以上为12-16℃(最低10℃)。或者可以用公式计算出某一体重的猪所要求的适宜环境温度: T=-0.06W+26式中T----最适宜的环境温度 w----猪的体重(kg) 当外界环境温度高于30℃时,就应该采取降温措施,打开纵向排风系统,喷洒凉水或加喂青绿多汁饲料。 2、湿度:湿度对猪的影响主要是通过影响机体的体热调节来影响猪的生产力和健康,它是与温度、气流、辐射等因素共同作用的结果。在适宜的湿度下,湿度对猪的生产力和健康影响不大。空气湿度过高使空气中带菌微利沉降率提高从而降低了咳嗽和肺炎的发病率,但是高湿度有利于病原微生物和寄生虫的滋生。容易患疥癣、湿疹等疾患,另外高湿常使饲料发霉垫草发霉,造成损失。猪舍内空气湿度过低,易引起皮肤和外露粘膜干裂,降低其防卫能力使呼吸道及皮肤病发病率高。因此建议猪舍的相对湿度以50--70%为宜。 3、密度:育肥猪大群饲养、同槽进食能提高食欲,促进生长,有效利用圈舍和设备条件,提高劳动生产率。但如分群不合理,又会因咬架、争食等而影响猪的增重。分群时一般把来源相同、体重接近、强弱和气质基本一致的猪合群喂养。每群猪的头数不宜太多,要依圈舍面积和饲养密度而定。实践证明,15—60kg的生长育肥猪每头所需面积为0.6—1.0㎡,60kg 以上的育肥猪每头需1.0-1.2㎡,每2头育肥猪要有20~30厘米长的饲槽。每圈头数以10-20头为宜。但具体数目可因不同环境条件而异,在我国北方,由于平均气温低且气候干燥,可适当增加饲养密度;南方的夏季气温较高,湿度大,则应适当降低饲养密度。 4.通风换气:集约化高密度饲养的生长育肥猪一年四季都需通风换气,通风可以排除猪舍中多余的水汽,降低舍内湿度,防止围护结构内表面结露,同时可排除空气中的尘埃、微生物、有毒有害气体(如NH3、H2S、CO2等),改善猪舍空气的卫生状况。所以,猪舍在任何季节都需要通风,特别是冬季往往为防寒而关闭门窗,造成舍内潮湿和空气卫生状况恶化,必须注意适当通风。在冬季通风和保温是一对矛盾,有条件的企业可用在满足温度供应的情况下,根据猪舍的湿度要求控制通风量;为了降低成本,应该在保证猪舍环境温度基本得以满足的情况下采取通风措施,但在冬季一定要防止“贼风”的出现。猪舍内气流以0.1-0.2m/s为宜,最大不要超过0.25m/s. 5.光照适宜的太阳光能加强机体组织的代谢过程,提高猪的抗病能力。然而过强的光照会引起猪的兴奋,减少休息时间,增加甲状腺的分泌,提高代谢率,影响增重和饲料转化率。育肥猪舍内的光照可暗淡些,只要便于猪采食和饲养管理即可,使猪得到充分休息。 6.噪音猪舍的噪音来自于外界传入,舍内机械和猪只争斗等方面。噪音会使猪的活动量增加而影响增重,还会引起猪的惊恐,降低食欲。因此,要尽量避免突发性的噪音,噪音强度以不超过85dB为宜。而优美动听的音乐可以兴奋神经,刺激食欲,提高代谢机能,就像人听音乐心情舒畅一样。有条件的猪场可以适当的放些轻音乐,对猪的生长是有利的。 相信广大养猪的朋友如果在以上问题加以注意,肯定能在养猪业上获得更可观的经济效益!

营养与饲料学复习资料 名词解释: 1、饲料:正常情况下,凡能被动物采食、消化吸收、无毒无害、且能提供营养物质的所有物质均可称为饲料. 2、养分:食物中的能够被有机体用以维持生命或生产产品的一切化学物质,即通常所称的营养物质或营养素、养分。凡能提供养分的物质叫食物或饲料。 3、粗蛋白质是指饲料中含氮化合物的总称。 4、粗纤维包括纤维素、半纤维素、木质素及角质等成分。 5、中性洗涤纤维:指饲料通过中性洗涤剂浸泡后所提出的纤维。 6、必需氨基酸(EAA):动物体内不能合成或合成数量与速度不能满足需要,必须由饲料供给的氨基酸。 < 7、非必需氨基酸: 8、限制性氨基酸:不同生理状态的动物对饲料中的EAA有其特定的要求,各种EAA之间要求有一定的比例关系,饲料中某一中氨基酸的缺乏会影响其它氨基酸的利用,称这一缺乏的氨基酸为限制性氨基酸。通常将饲料中最缺少的氨基酸称为第一限制性氨基酸,其次缺少的第二限制性氨基酸。 9、蛋白质的互补效应:由于各种饲料所含EAA种类、含量、限制的程度不同, 多种饲料混合可起到AA取长补短的作用。互补作用也可能发生在不同时间饲喂的多种饲料中,但随间隔时间增长,互补作用减弱。 10、氨基酸拮抗作用:由于某种氨基酸含量过高而引起另一种或几种氨基酸需要量提高,这就称为氨基酸拮抗作用。 11、氨基酸中毒:由于饲粮中某种氨基酸含量过高而引起动物生产性能下降,添加其他氨基酸可部分缓解中毒症,但不能完全消除。在必需氨基酸中,蛋氨酸最容易发生。 12、氨基酸平衡:若某种饲粮的EAA的相互比例与动物的需要相比最接近。 13、理想蛋白:氨基酸间平衡最佳、利用效率最高的蛋白质。 14、瘤胃降解蛋白:进入瘤胃的且能被降解的蛋白质。 、 15、瘤胃未降解蛋白: 16、非淀粉多糖(NSP):指饲料中除淀粉以外的碳水化合物,包括纤维素、半纤维素、果胶、抗性淀粉等。 17、脂肪的额外能量效应:饲粮添加一定水平的油脂替代等能值的碳水化合物和蛋白质,能提高饲粮代谢能,使消化过程中能量消耗减少,热增耗降低,使饲粮的净能增加的效应称为脂肪的额外能量效应或脂肪的增效作用。 18、必需脂肪酸:凡是体内不能合成,必须由饲料供给,或在体内通过特定的前体物形成,对机体健康和正常生理机能有重要保护作用的脂肪酸称为必需脂肪酸 19、消化能:饲料可消化养分所含的能量,即动物摄入饲料的总能与粪能之差。 20、代谢能:即食入的饲料消化能减去尿能(UE)及消化道气体的能量(Eg)后,剩余的能量,也就是饲料中能为动物体所吸收和利用的营养物质所含的能量。 ME = DE - (UE+ Eg) = GE - FE - UE – Eg 21、真代谢能:真代谢能(TME)= 总能-(粪能-代谢粪能)-(尿能-内源尿能)-气能,即TME = GE-(FE-FmE)-(UE-UeE)-Eg TME=AME+FmE+UeE "

湖北师范学院城市与环境学院 学生实践作业 课程名称:《环境影响评价》作业四 专业班级: 小组成员: 2015年 12 月 21 日

目录 一、项目的环境影响识别 0 (一)主要的环境污染 0 1.施工期主要的污染 0 2.运营期主要的污染 0 (二)环境影响分析 (3) 1.施工期的环境影响分析 (3) 2.运营期的环境影响分析 (3) 二、项目环境影响的防治对策 (5) (一)施工期污染防治措施 (5) 1.施工废气环境影响防治措施 (5) 2.施工噪声环境影响防治措施 (6) 3.施工废水环境影响防治措施 (6) 4.施工期固体废物污染防治措施 (7) 5.水土流失评价与防治措施 (8) (二)运营期污染防治措施 (8) 1.废气污染防治措施 (8) 2.噪声污染防治措施 (9) 3.废水污染防治措施 (9) 4.固体废物评价与防治措施 (9) 三、项目的相关问题的思考 (9) (一)简述项目选址是否合理 (10) (二)确定本项目环境影响评价的重点 (10) (三)对环境空气影响的主要因子,计算卫生防护距离可选择的因子 (10) (四)本项目污染治理应关注的因素 (10) (五)给出卫生防护距离的计算公式,并指出主要参数的来源及意义 (10) (六)养猪场选址时应主要考虑的因素 (11)

(七)本项目在项目概况及分析中应交代清楚的内容 (11) (八)给出营运期环境管理基本要求 (12) (九)除水环境影响、环境空气影响外,还应关注的方面 (12) (十)猪场粪便处理是否存在问题 (12) 附录:作业四 (13)

一、项目的环境影响识别 (一)主要的环境污染 1.施工期主要的污染 (1)废气 1)各类燃油动力机械在场地平整、物料运输等施工作业时,会排放各 、SO2、烟尘。 类燃油废气,排放的主要污染物为CO、NO X 2)土石方装卸、水泥作业、运输时产生的扬尘,排放的主要污染物为TSP。 (2)废水 运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆,建(构)筑物冲洗、打磨等作业产生的污水,主要污染物为SS。施工期,若施工人员平均按50人/d,每人每天用水30L计,则施工人员生活污水量为d。 (3)噪声 本项目不设计打桩,施工期的噪声主要来源于装载机、推土机、水泥车、运输车等施工机械作业时产生的噪声。噪声源强约75~90dB(A)。 (4)固废 项目施工期固废主要是工程施工时产生的建筑垃圾,约d。 (5)水体流失 项目场址区大部分为农田、有少量的农田防护林及灌草丛,养猪场采取半封闭式养殖因此,项目基础工程开挖等容易造成水土流失。 2.运营期主要的污染 (1)噪声 表1 拟建项目主要噪声源强表

进行实验研究的基本要素AEIR:动物、设备、信息、试剂。1.实验动物:是指经过人工定向培养、对其携带的微生物和寄生虫实行控制,其遗传背景明确,来源清楚,并在相应的环境设施内饲养,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。 2实验用动物:所有用于科学实验的动物统称为实验用动物。包括实验动物、野生动物、经济动物和观赏动物。 3实验动物和实验用动物的区别:实验动物具有一下特点:1实验动物是遗传限定的动物;2对其携带的微生物、寄生虫实行人工控制;3实验动物的目的用于科学研究。 4实验动物学:是研究实验动物和动物实验的科学。前者是以实验动物为对象研究其驯养、育种、繁殖、饲养、管理、解剖、生理及动物各种疾病的表现和防治,以及对野生动物的开发和应用;而动物实验则是应用实验动物进行生命科学的研究,包括各种实验方法、技术操作及人类疾病的动物模型复制等。 5实验动物的研究方向: 1推广“3R”实验(替代replacement、减少reduction、优化refinement)2转基因动物研究;3动物疾病模型的开发和利用;4动物组织器官的克隆研究;5实验动物福利。 1动物福利:就是让动物在康乐的状态下生存,其标准包括动物无任何疾病、无行为异常、无心理紧张压抑和痛苦等。基本原则包括:让动物享有不受饥渴的自由、生活舒适的自由、不受痛苦伤害的自由、生活无恐惧感和悲伤感的自由以及表达天性的自由。 动物福利包括物质(身体)和精神2个方面。物质方面很简单,一般指食物和饮水,只要供给及时、量足、营养丰富、清洁卫生就可以了。精神方面包括:适宜的生活环境,免受疼痛之苦,免受惊吓、不安和恐惧等精神上的刺激。当必须处死时,采用安乐死的措施等。 2动物福利的“五项基本福利”,“五大自由”,“五项标准”: 1为动物提供适当的清洁饮水和保持健康和精力所需要的食物,使动物不受饥渴之苦(免受饥饿的自由)。 2为动物提供适当的房舍或栖息场所,能够舒适地休息和睡眠,使动物不受困顿不适之苦(生活舒适的自由)。 3为动物做好防疫,预防疾病和给患病动物及时诊治,使动物不受疼痛、伤病之苦(免受痛苦伤害和疾病的自由)。 4保证动物拥有良好的条件和处置(包括宰杀过程),使动物不受恐惧和精神上的痛苦(免受恐惧和不安的自由)。 5为动物提供足够的空间、适当的设施以及与同类动物伙伴在一起,使动物能够自由表达习性(免受身体热度不适的自由;表达所有自然行为的自由)。 实验动物微生物学分类、概念、环境要求和应用范围: 1普通动物CV;2清洁动物CL;3无特殊病原体动物SPF; 4无菌动物GF和悉生动物GN。 1无菌动物GF:是指现有的检测技术在动物体内外的任何部位均检不出任何活的微生物和寄生虫的动物。饲养条件:无菌隔离器内(隔离系统)。应用:在生物医学研究中有较独特的作用;微生物学研究、免疫学研究、放射医学研究、营养代谢研究、老年病学研究、药理和毒理学研究、心血管病研究、肿瘤、寄生虫学、口腔医学研究。 2悉生动物GN:也称已知菌动物,指在动物体内带有明确的微生物种类的动物。饲养条件:无菌隔离器内(隔离系统)。应用:在多种研究中可代替无菌动物。微生物、免疫、微生物和寄生虫相互关系等的研究。 3无特殊病原体动物SPF:指动物机体内无特定的微生物和寄生虫存在,但带有非特定的微生物和寄生虫的动物。饲养条件:屏障环境。应用:适用于所有科研实验,是目前国际标准级的实验动物。各种疫苗生产所采用的动物应为SPF动物。 4清洁动物CL:除普通的动物应排除的病原外,不携带对动物危害大和对科学研究干扰大的病原体,是根据我国国情而设定的等级动物。饲养条件:屏障系统。应用:在我国已经成为用于科学研究的标准的实验动物;国际上仅用于短期试验或部分科学研究实验。 5普通动物CV:是在微生物学和寄生虫学控制上要求最低的动物,它要求不携带人兽共患病和动物烈性传染病的病原体。饲养条件:开放系统。应用:生物医学教学示教,预试验,不可用于科研、生产和检定。 无菌动物的形态学特点: 1消化系统:盲肠肥大,比普通动物的要大5-10倍;肠道肌层薄,肠绒毛变细变短;肝脏重量下降。2循环系统:心脏相对变小;白细胞数变少,且数量波动范围小。 3免疫系统:免疫机能基本处于原始状态。胸腺、淋巴组织、网状内皮系统发育不良;脾脏缩小,无二级滤泡,网状内皮细胞功能下降。 无菌动物的生理学特点1寿命:比普通动物长。2代谢和营养:武军动物血中含氮量少,肠管对水的吸收率低,代谢周期比普通动物长;体内不能合成维生素B和维生素K。 3生长率:不同种属生长率不同。无菌禽类生长率高于普通动物;无菌大、小鼠与普通动物差不多;无菌豚鼠、兔比普通慢。4生殖:无菌条件对动物生殖影响不大。大、小鼠因出生无感染,身体较好,其繁殖率高于普通大、小鼠;无菌豚鼠、兔比普通者低。5抗辐射能力强,抗实验性烫伤和抗休克死亡能力也强。6免疫功能:血清中IgM、IgG 水平低,免疫功能处于原始状态;应答速度慢;过敏反应,对异体移植的排斥反应以及自身免疫现象消失或减弱;血清中几乎不存在丙种球蛋白和特异抗体。 微生物学特点:在现有条件下检测不到任何微生物。 实验动物遗传学分类: 近交系动物、封闭群动物、杂交一代动物(F1代)。 1近交系动物:经至少连续20代以上全同胞兄妹交配培育而成,品系内所有个体都可追溯到起源于第20代或以后代数的一对共同祖先,该品系称为近交系动物。 特征:1基因位点的纯合性2遗传组成的同源性3表型一致性4遗传组成独特性5长期遗传稳定性6遗传特征的可辨性7国际分布的广泛性8背景资料完整性。 缺点:1近交衰退;2生产饲养成本高;3对外界环境敏感。 普交系应用: 1节省样本量。2组织细胞或肿瘤移植,个体间相容性一致。 3隐性纯合基因的暴露,获得先天性畸形及先天性疾病的动物模型,如糖尿病、高血压等。4某些品系自发或诱发肿瘤,成为肿瘤病因学,肿瘤药理学模型。5多个近交系同时使用,分析不同的遗传组成对某项实验结果的影响,或观察实验结果是否具有普遍意义。 重组近交系应用 重组近交系对祖系间有差异的性状和基因进行遗传分析是非常 有用的实验材料。如:分离分析,连锁分析,功能分析等 同源近交系的应用: 1在同一遗传背景下比较某基因位点上不同等位基因的遗传效应。2在不同遗传背景中研究同一基因与遗传背景及其它基因的关系。3消除杂合遗传背景对某些突变基因表达的影响,以获得更为稳定的实验动物模型4对复杂的多基因性状进行遗传分析。主要的近交系动物: C57BL/6、BALB/c、DBA/2、C3H、CBA、F344、SHR。 2封闭群动物: 以非近亲交配方式进行繁殖生产的一个种群,在不从外部引入新的血源条件下,至少连续繁殖4代以上称为封闭群。 封闭群的特点和应用: 1封闭群动物具有杂合性并避免了近交,从而避免了近交衰退的出现,所以其生活力、生育力都比近交系强,具有繁殖力高,疾病抵抗力强的特点,可大量生产。 2封闭群就整体而言,由于没有引进新的血源,其遗传特性及其他反应性能保持相对稳定。但就群体个体而言,因其具有杂合性,所以个体间的反应性具有差异,因此,个体间的重复性和一致性没有近交系、系统杂交动物F1好。 根据这些特点,封闭群一般适用于药物筛选,毒理安全试验和教学。 常用的封闭群动物有:青紫蓝兔、新西兰兔、昆明小鼠(KM)、NIH小鼠、Wistar大鼠、SD大鼠、LACA封闭群小鼠等。 3杂交一代动物(F1代): 根据科学研究的需要,有计划将2个不同近交系动物之间交配所获得的第一代动物,称为杂交一代动物,简称F1动物。特征及

环境与营养考试题 1、一种会引起动物心跳、呼吸次数及血压增加,血糖值出现明显不同,白细胞数、免疫机能变化,大鼠出现高血压,心脏肥大的环境因素是A。 A 噪音 B 温度 C 湿度 D 光照 2、一种会引起动物的姿式、摄食量、饮水量、母性行为、心跳。呼吸、新陈代谢等出现相应改变的环境因素是B。 A 噪音 B 温度 C 湿度 D 光照 3、一种对动物的散热率有显著影响的环境因素是C。 A 噪音 B 温度 C 湿度 D 光照 4、能控制垂体中促性腺激素和肾上腺皮质激素的分泌的环境因素是D。 A 噪音 B 温度 C 湿度 D 光照 5、与体热的发散有关的环境因素是A。 A 风速 B 氨浓度 C 饲养密度 D 粉尘 6、一种引起呼吸器官粘膜异常,发生流泪、咳嗽、粘膜发炎,肺水肿和肺炎且是动物室中臭气物质主要来源的环境因素是B。 A 风速 B 氨浓度 C 饲养密度 D 粉尘 7、一种引起动物群体增重慢、饲料报酬低,肠内异常菌丛增加,并导致传染病的发生率增加、动物寿命缩短的环境因素是C。 A 风速 B 氨浓度 C 饲养密度 D 粉尘 8、能形成气溶胶,不仅刺激动物机体产生不良反应,也是各种病原微生物的载体,人类变态反应的变应元的环境因素是D。 A 风速 B 氨浓度 C 饲养密度 D 粉尘

9、光照对动物的生殖影响很大,其关键在于每日光照的D。 A 光通量 B 波长 C 强度 D 明暗周期 10、动物饲养室中的空气含有大量的粉尘,它们悬浮在空气中,这种浮游的粉尘微粒与空气的组合称之为B。它能引起人的变态反应和导致疾病的传播。 A 气流 B 气溶胶 C 乱流 D 层流 11、光照对动物的生殖影响很大,其关键在于每日光照的D。 A 光通量 B 波长 C 强度 D 明暗周期 12、动物实验可用R=(A+B+C)*D+E公式表示,其中R表示在动物实验中实验动物的总反应而D表示C。 A 动物种间的共同反应 B 动物的品种品系特有反应 C 环境因素 D 实验误差 13、屏障环境饲育室应安装低效、中效、高效三级过滤器,三级过滤器的位置分别是B。 A 低效在机房,中、高效位于饲养室 B 低、中效在机房,高效位于饲养室 C 中、高效在机房,低效位于饲养室 D 高效在机房,低、中效位于饲养室 14、根据我国国家技术监督局发布的实验动物环境设施监测标准,屏障环境空气洁净度指标是C。 A 100级 B 1000级 C 1万级 D 10万级 15、一种可置于开放式实验动物饲育室,配有空气过滤装置和送风设备,空气净化等级达到10000级,适合于清洁级大、小鼠作实验的饲养设备,称之为C。 A 平板式鼠架 B 悬挂式鼠架 C 独立通风换气笼具IVC D 隔离器 16、一种可置于开放式实验动物饲育室,配有空气过滤装置和送风设备,空气净化等级达到100级,器内外完全隔断,适合于无菌级动物繁殖的设备,称之为D。 A 平板式鼠架 B 悬挂式鼠架 C 洁净层流架 D 隔离器

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

课程教学设计 (一)教学设计依据 《动物营养与饲料》教学设计的基本依据是本课的课程定位与课程任务。 (二)教学设计的理念与思路 课程设计的理念和思路 课程理念根据高职高专高素质技能型专门人才培养目标和岗位需求,以职业能力培养为重点,结合本地区域特点,紧紧链接有关生产实践部门,依据工作过程设计典型工作任务,构建产学研一体化的人才培养模式,充分体现本课程的职业性、实践性和开放性。 1校企合作、工学结合 《动物营养与饲料》课程是我系骨干教师和企业精英共同打造的一门优质课程。课程设计方案与建设内容是由骨干教师和饲料养殖的精英才干共同制定的。企业精英和我系骨干教师全程参与,共同制定教学大纲和授课计划,理论与实践相结合,专业老师注重知识理论讲授,企业人员负责实践技能培训,共同完成授课任务与学生管理。学生在学中做,在做中学,理论实践有机结合,在实践中强化知识,知识理论指导实践。对于营养分析到饲料分析化验室去做,对于代饲养实验到养殖场去做。让学生亲身感受工作情景,工作氛围从而培养学生的理论素养和实践技能,为以后走入工作岗位打下基础。 2改革创新内容体系、内容安排实用、必需、够用,突出实践技能 该变传统的内容体系,传统的内容体系重理论知识轻专业技能.。在课程的难度和广度方面,遵循“实用为先、够用为度”的原则,体现了高职教育特色。课改后压缩理论知识,知识选用以够用、适度、必需为原则,简化理论传输,强调专业技能有针对性的选取实用性强、生产必需的动物营养技术。 。对营养学的一般原理要在技能培养中得到巩固和强化..对饲养试验、营养分析实验在教师的指导下要让学生亲自动手去做,以掌握饲养员和化验员岗位必需技能。 3强化实践教学环节,提高学生生产实践能力。 本课程实践教学设计的主导思想是突出实践操作、灵活运用、创新能力的培养。针对不同的实训内容采用不同的实训手段 4 任务驱动项目导向 在实践教学中,把实验实训转化成任务项目,任务驱动项目导向,每一个项目师生共同参与,采取提出项目、解析项目、完成项目的方式,教学的过程就是

环境因素对猪的影响 10级动科3班 20100082 秦文超 核心提示:环境因素对猪的作用和影响愈来愈被人们所重视。只有为猪只创造良好的生存和生产条件,才能达到投入最少量的饲料,获取数量多,质量好的产品的效果。环境因素包括温度,湿度,密度,通风换气,舍内有害气体,光照和噪音等。 一、温度的影响 高温与低温对猪的生长发育会造成不同程度的影响,不同周令和不同体重的猪对温度都有着不同的适应范围,即猪生长发育的临界温度,也叫适宜温度。据有关资料显示:仔猪1周龄适宜温度是27~32度,2周龄是25-27度,3~4周龄是23-25度,4~5周龄是21~23度。体重15~50千克肉猪适宜温度为25-22度,50~100千克为22~20度。体重100千克以上成年猪为18~20度。 猪在处于高于适宜温度时,仔猪则会发生狂燥不安,食欲减退,发育缓慢的表现。气温每增加1度,育肥猪日增重减少30克,饲料消耗增加60~70克。夏季气温过高,不仅影响猪的采食量和增重,而且可能导致中暑直至死亡,因此必须采取降温措施。方法是经常向地面喷洒凉水;在圈外搭凉棚,防止日光暴晒;圈内设置浴池或喷水淋浴;猪舍通风,安置电风扇或通风机;清洁的饮水要供应不断。另外,搞好环境绿化也有助于改善猪舍内的温度。 猪在处于低于适宜温度时,仔猪则会发生疫病。育肥猪则气温每

温低,用于维持体温的能量增加,使饲料消耗增加,猪的增重减慢。这样冬季采取保温措施是提高冬季饲养效果的关键。对于封闭式猪舍要吊顶棚,挂草帘或门帘;对于敞开式猪舍要加设塑料棚,并覆盖稻草帘,白天拉起,黑夜覆盖以利保温。适当多装猪(增加密度),以猪体互相来取暖和猪体散热来保持舍内温度。猪圈四周的裂缝要堵抹严实,以防贼风侵袭。另外,给猪饮温水、不喂冰冷饲料。 高温与低温对猪的生长发育会造成不同程度的影响,不同周令和不同体重的猪对温度都有着不同的适应范围,即猪生长发育的临界温度,也叫适宜温度。据有关资料显示:仔猪1周龄适宜温度是27~32度,2周龄是25-27度,3~4周龄是23-25度,4~5周龄是21~23度。体重15~50千克肉猪适宜温度为25-22度,50~100千克为22~20度。体重100千克以上成年猪为18~20度。 猪在处于高于适宜温度时,仔猪则会发生狂燥不安,食欲减退,发育缓慢的表现。气温每增加1度,育肥猪日增重减少30克,饲料消耗增加60~70克。夏季气温过高,不仅影响猪的采食量和增重,而且可能导致中暑直至死亡,因此必须采取降温措施。方法是经常向地面喷洒凉水;在圈外搭凉棚,防止日光暴晒;圈内设置浴池或喷水淋浴;猪舍通风,安置电风扇或通风机;清洁的饮水要供应不断。另外,搞好环境绿化也有助于改善猪舍内的温度。 猪在处于低于适宜温度时,仔猪则会发生疫病。育肥猪则气温每

温热环境因素对畜禽健康的影响温热环境是指炎热、寒冷或温暖、凉爽的空气环境,是影响畜禽健康和生产力的重要环境因素之一,主要是由空气温度、湿度、气流速度和太阳辐射等温热因素综合而成。温热环境主要通过热调节对畜禽发生作用。温热环境对畜禽健康和生产力的影响,因畜禽种类、品种、个体、年龄、性别、被毛状态以及对气候的适应性等条件的不同而不同。 1.太阳辐射太阳辐射是地球表面上热能的主要来源,大气中所发生的各种物理过程都是直接或间接由太阳辐射引起的。太阳辐射的光和热对畜禽生理机能、健康和生产力产生直接或间接的影响。 (l)光光是一种电磁波,根据人的视觉,可将其分为可见光、红外线和紫外线。红外线照射到动物体,其能量在被照部位及皮下组织中转变为热,引起温度升高,血管扩张,皮肤潮红,局部循环加强,组织营养和代谢得到改善。在畜牧生产上,常常用红外线灯作为热源对雏鸡、仔猪、羔羊和病畜进行照射,不仅可以御寒,而且改善了血液循环,促进了生长发育,效果良好。但过强的红外线作用于动物体时,可使动物的体热调节机能发生障碍,产生日射病,甚至产生化学灼伤,引起羞明、视觉模糊等眼睛疾病。 紫外线具有杀菌、抗询楼病、增强免疫力和抗病力的作用。但过度紫外线照射时,对机体产生有害作用,如体温升高,生产力下降等,严重时可出现光照性皮炎、光照性眼炎等。 可见光是太阳辐射中能使人和动物产生光觉和色觉的部分,它是

动物生活必不可少的条件,离开光,动物就从多方面失去了与外界的联系。可见光对机体新陈代谢的影响,与光照强度有关。过强的光照会引起畜禽精神兴奋,减少休息时间,增加甲状腺素的分泌,提高代谢率,从而降低增重和饲料利用率。因此,任何畜禽在肥育期应减弱光照强度。 季节性的光照变化对畜禽的繁殖机能有调节作用。光照的季节性变化,使动物按照光的信号,全面调节其生理活动,其中之一是季节性的性活动,如马、驴、猫、禽类等是在每年春季日照逐渐增长时发情、配种,而绵羊、山羊、鹿等是在秋冬日照逐渐缩短时其性活动增多。在工厂化养鸡中,利用人工控制光照,消除了季节对鸡的影响,使鸡一年中均衡产蛋,收到很好的效果。 (2)太阳辐射在高温时,强烈的太阳辐射,影响畜体的热调节,破坏热平衡,对畜禽的各种生产力都有不良的影响。猪对太阳辐射能的作用较敏感,暴露在31.5℃的太阳光下暴晒30min,结果直肠温度和呼吸频率都显著升高,试验证明,夏季在没有荫蔽牧地上的牛、羊,增重率和饲料利用率都较有荫蔽牧地上的牛、羊为低。因此,在放牧地上种植遮阳树或搭盖凉棚,可避免太阳的直接辐射,能收到良好的饲养效果。 2.空气沮度空气温度是影响畜禽健康和生产力的首要温热因素。空气温度对畜禽的影响,主要表现在热交换上,当温度低于畜禽体表温度时,畜禽体内的热量即以辐射、传导、对流方式散人周围环境;当温度高于畜禽体表温度时,畜禽的散热除传导、对流、辐射方

《动物营养学》 一、名词 1、必需脂肪酸:凡是动物体内不能合成,必需由饲粮供给,或者通过体内特定先体物形成,对机体正常机能和健康具有保护作用的脂肪酸称为~。 蛋白质的周转代谢:机体蛋白质是一个动态平衡体系,在合成机体组织新的蛋白质的同时,老组织的蛋白质也在kj不断更新,被更新的组织蛋白降解为氨基酸,而又重新用于合成组织蛋白质的过程称为~。 3、美拉德反应:还原性糖与蛋io白质之间发生的缩合反应,产生动物自身分泌的消化酶不能降解的氨基-糖复合物,影响氨基酸的吸收利用,降低饲料营养价值。这一反应称为~。 4、瘤胃的氮素循环:瘤胃液中ioi多余的氨会被瘤胃壁吸收,经血液运输到肝脏,并在肝中转变成尿素,生成的尿素一部分可经唾液和血液返回瘤胃,这种氨和尿素的生成和不断循环,称为瘤胃中的氮素循环。 5、饲养标准:根据大量饲opij养实验结果和生产实践的经验总结,对各种特定动物所需要的各种营养物质的定额作出规定,这种系统的营养定额及有关资料称为~ 二、填空题(20×1`) 1、营养物质的利用先经过o消化才能吸收,不同消化器官消化方式不同,有些器官存在几种消化方式,口腔的消化包括物理消化,化学消化;小肠的消化属化学消化;马结肠的消化属微生物消化。

2、饲料中含有很多抗营养因子影响动物对营养的利用,花生中主要的抗营养因子为抗胰蛋白酶,棉粕中的主要抗营养因子为棉 酚。 3、支链氨基酸在母猪中的营养具有非常重要的作用,支链氨基酸包括亮氨酸,异亮氨酸,缬氨酸3种; 4、酮病是指高产奶牛碳水化合物摄入不足时,导致脂肪氧化产生过多酮体过多引起的疾病,酮体包括:丙酮,β-羟丁酸,乙酰乙酸,3种物质。 5、与造血有关的微量lk元素包括铁,铜,钴。 6、饲料添加剂中有很多pp;非营养性添加剂具有促进动物饲料利用,提高动物生产性能的功能,请列举5类具有促生长作用的无食品安全问题的非营养性添加剂,酶制剂,益生素,寡糖,酸化剂,大蒜素; 三、单项选择题(20×1`) 1、维生素A是动物必不io可少的一种维生素,植物体内不含有维生素A,但含有维生素A的先体物(C)。 A. 胆钙化醇 B.生育酚 C. 胡萝卜素 D.甲萘醌 2、使用禾谷类及其它植物性饲料配制家禽饲料时,(A)常为第一限制性氨基酸。 A.蛋氨酸 B.赖氨酸 C.色氨酸 D.苏氨酸

动物营养学实验指导(饲料分析与饲料检测技术) 莱阳农学院动物科技学院 2005年7月

动物营养学实验指导第一章饲料样品的采集与制备 第二章饲料物理性状的检测 第三章饲料的显微镜检测 第四章饲料分析的基础知识 实验一饲料水分的测定 实验二饲料粗蛋白的测定 实验三饲料粗脂肪含量的测定 实验四饲料粗灰分测定 实验五饲料钙的测定 实验六饲料总磷的测定 实验七饲料盐分的测定 实验八饲料中粗纤维的测定 实验九能量的测定 实验十豆粕中尿素酶活性的测定

第一章饲料样品的采集与制备 从受检的饲料产品或原料中,按规定抽取一定数量具有代表性的部分,称为样品。样品一般分为原始样品,平均样品和试验样品。 1、原始样品 从一批受检的饲料或原料中最初抽取的样品,称为原始样品,原始样品一般不少于2㎏。 2、平均样品 将原始样品按规定混合,均匀地分出一部分,称为平均样品,平均样品一般不少于1㎏。 3、试验样品 平均样品经过混合分样,根据需要从中抽取一部分,用作试验室分析,称为试样样品。 采集样品的过程叫采样。在某种程度上可以说采样比分析更重要。要求采集的样品具有代表性。 一、采样工具 剪刀、刀、取样铲、组织捣碎机、样本粉碎机(40~60目)、采样器(适用颗粒料)、套管采样器(适用于粉状饲料)、扦样玻璃管、扦样筒(适用于散状液体饲料)。 二、采样 (一)基本方法 采样的基本方法有两种:几何法和四分法 几何法:是指把整个一堆物品看成一种有规则的几何形状(立方体、园柱体、园锥体),取样时首先把这个主体分为若干体积相等的问部分,从棕样部分中取出体积相等的样品,这部分样品称为支样,再把支样混合,即得原始样品。 四分法: (1)散装颗粒或粉状饲料或原料的采样 仓装 按面积分区,按高度分层,每区不超过50平方米,分为5点。 料层>0.75米,取三层,上(10~15㎝)、中、下(20㎝) 料层<0.75米,取二层,上、下

国畜禽业 中种2019.08 环境因素对猪只健康的影响及控制措施 李晓波 (河北省迁安市农业农村局064400) 摘要:环境因素是影响猪只健康的首要因素,做好环境控制工作是确保养殖经济效益的重要环节。本文主要分析环境因素对猪只健康的影响,并提出几点控制措施。关键词:养猪;环境因素;猪只健康;控制措施作者简介:李晓波(1972.11-),女,河北省迁安市人,兽医师,研究方向:动物疫病预防控制。 1环境因素对猪只健康的影响 环境是猪场的基础,是保证猪只健康生长的关键因素。环境条件较差会导致猪只长时间处于亚健康状态,导致生产性能下降,影响养殖效益。 1.1猪场选址对猪只健康的影响 猪场选址要综合考虑地势、空气、土壤、水源等多方面的因素。如果猪场建设在空气质量较差的地区,空气中的有害气体会影响猪只呼吸系统健康。土壤和水源如果被寄生虫、致病微生物等污染会增加养殖场的发病率。低洼处或河道边建立的猪场湿度较高,猪只长时间处于潮湿环境中,容易发生皮肤病、蹄病等。靠近公路或居住区的养殖场容易遭受噪音、粉尘等的侵袭,致使猪只患病。 1.2猪场内的布局对猪只健康的影响 猪场内的生活区、生产区、管理区等布局设置的不合理也容易对猪只健康造成威胁。生产、生活不分区不利于猪场内疫病的防控,部分猪场没有设置隔离观察舍,无法对引进猪只进行隔离观察,容易导致外界疫病的侵袭。猪场内的粪污处理设施设置不合理,为病原微生物滋生提供有利条件,导致猪场患病率增加 [1] 。 1.3猪舍内环境对猪只健康的影响 猪舍内的环境控制工作是日常养殖中的重点,包括温度控制、湿度控制、空气质量控制、环境卫生控制等。温湿度不合适容易使猪只出现应激反应,导致机体抵抗力下降,发病率增高。猪舍内的空气质量是影响猪只呼吸系统疾病的主要因素。良好的环境卫生控制能减少猪舍内的病原微生物数量,降低发病率。 2环境控制措施2.1科学选址 猪舍应选择远离公共生活区、远离工厂和其他养殖场的背风向阳地区,要求地势高燥,附近有充足干净的水源。附近没有疫区,同时还应考虑猪场内的电力和运输条件。 2.2合理布局 猪场内的设施和布局要符合实际生产需求,并按照相关规范和标准设置。猪场内要包含生产区、管理区、生活区,且各个分区之间要根据用途和风向依次排列,设置围墙进行分隔。设置引进猪隔离观察舍,并远离生产区。门口设置消毒池,猪舍要有一定的采光,并保持良好的通风。猪舍内的地面要光滑,便于处理粪污。此外,猪舍构造还应兼具防寒保暖和遮阳避暑的作用[2]。 2.3控制好猪舍内的温湿度 空气温湿度是评价猪舍内温度的一个重要指标。温度过低 容易导致猪只发生感冒等疾病。温度过高会使猪只出现热应激,引起疾病。猪舍内温度控制要点是冬季的防寒保暖和夏季的防暑降温。 2.4加强猪场环境管理 对猪场的环境进行良好的管理是打造猪健康生长发育环境条件的基础保障,只有对猪场的管理科学化、规范化才能最大限度地保证猪只获得良好的生存环境。随着科技不断发展,养猪技术也得到一定进步,对猪场的管理方式也在不断更新变化。因此,及时调整猪场内的管理程序要及时,同时,对猪场制定环境管理措施还能对养殖人员进行约束,以保证环境控制工作的顺利进行。 2.5做好卫生消毒工作 猪场要结合当地疫病发病特点和流行情况,根据相关标准和规定制定符合本场实际养殖需求的消毒免疫制度,并要严格执行,避免疫病对猪场的侵袭。首先,猪场内的器具、设施,猪舍内外环境、猪场周围环境、粪污池、排污道等均需要定期消毒,有疾病发生时需要进行紧急消毒。消毒剂的选择要安全、无害,对猪只没有刺激性,也不能腐蚀器具设备。制定科学合理的免疫程序,且免疫接种前后避免消毒。 2.6注意日常饲养的环境管理 日常饲养过程中要注意对环境的管理。不同年龄、性别、品种的动物禁止一同饲养。饲料保存室要远离粪污。猪舍内要有良好的通风。定期打扫猪舍内外环境,保证饮水的清洁,水源附近禁止放置污水、垃圾等。对于新引进的猪只要进行隔离饲养观察,确保无病后才能进场饲养。在猪场内发生疫病时,要及时向有关部门报告,对猪场内的粪污进行无害化处理,禁止随意堆放 [3] 。 3小结 本文主要论述内容是猪场环境及其控制措施。了解猪场和猪舍的环境特点、管理需求、设备与环境控制之间的关系能更好地完成环境控制工作,并对猪场内设备实施、控制措施进行评价,随时调整环境控制方案,以保证猪只的生产性能和健康状况在较高的水平。 参考文献: [1]刘红,徐阳,葛凤杰.环境温度变化对仔猪和生长肥育猪健康的影响[J].农民致富之友,2016(20):267. [2]席磊,施正香,李保明.猪饲养环境的福利问题与安全猪肉生产的对策[C].第十届全国家畜环境科学讨论会论文集,2006. [3]王宗尉.舍内环境与猪健康水平多元回归模型分析[D].东北农业大学,2009. 畜业技术|饲养管理 114

3.实验动物学的核心内容之一是实验动物的标准化,它包括实验动物的 ?遗传学控制标准 ?微生物学和寄生虫学控制标准 ?设施环境控制标准 ?饲料营养控制标准 实验动物标准化的意义在于用符合标准的实验动物,在标准化饲养、实验环境条件下,所做的动物实验无论在时间的先后上,还是在世界的不同实验室里,其实验结果应该具有可重复性和可对比性。 4.生命科学研究所必需的四个基本条件: AEIR 5.什么是动物福利?(选择,判断) 动物福利是指动物在整个生命过程中应得到人类的保护,其基本原则是要善待动物,保证动物的健康和快乐。 6.“3R”原则: Replacement 替代-是指用其它实验方法替代用哺乳类动物进行实验研究。 Reduction 减少-是指某一研究必须要使用实验动物,而又没有可靠的替代方法时,应考虑把使用动物的数量减少到实验研究目的所必需的最少数量。 Refinement 优化-是指通过改进和完善实验程序、利用先进仪器设备,减轻或避免给动物造成痛苦和不安,提高动物福利的同时,获得可靠的实验结果。 1.近交系:是指采用连续全同胞兄妹交配20代以上而培育成的动物。 近交系动物的特点 (1)基因的纯合性(近交系动物的每个个体) (2)遗传组成的同源性(一个近交系动物的所有个体) (3)遗传组成的独特性(不同近交系比较) (4)遗传特征的可辨别性(不同近交系比较) (5)遗传的稳定性(所有近交系) (6)表现型的一致性(同一近交系个体间) (7)背景资料的可查性 (8)国际分布的广泛性 2.封闭群:是指以非近亲交配方式进行繁殖生产的一个种群,在不从外部引入新个体的条件下,至少连续繁殖4代以上的动物群体。 3.杂交群动物:由两种不同的近交系杂交所繁殖的第一代杂交动物称为杂交群又称为系统杂交动物,或“F1”代。 杂交群动物的双亲来自两个不相关的近交系,它具有以下几种特征: (1)各个个体的基因型相同,是其父母基因型的组合。 (2)表型一致,对试验反应均一。 (3具有杂交优势,生活力和抗病力比近交系强。 (4)具备双亲的生物学特性。 (5)由于基因互作,可产生不同于双亲的新性状。 1.无特定病原体级动物定义除清洁动物应排除的病原外,不携带主要潜在感染或条件致病和对科学实验干扰大的病原的实验动物。简称无特定病原体动物或SPF 动物。饲养条件:屏障系统内大规模生产/隔离器内保种。 2.无菌级动物:饲养条件:无菌隔离器内/无菌级大鼠和小鼠比普通级寿命长。普通级动物受辐射后往往是由于细菌感染引起的并发症而造成动物死亡,无菌级动物不存在这一问题,抗辐射的耐受量高。

实验动物饲料与营养 充足的营养是动物机体的基本需要和维持健康的先决条件,这在人类方面早以得到充分的认识。然而,在实验动物科学领域营养却是最易被遗忘的一个因素。但实际上与其它各种因素相比,饲料营养则是实验动物生长、繁殖以及遗传和各种生物学特性得以充分表达的最直接、最重要的影响因素。 第一节实验动物营养需要与饲养标准 营养需要是指动物群体每天对碳水化合物、蛋白质、脂肪、水分、矿物质和维生素等各种营养物质的平均需要量。营养需要量的确定是对各种实验动物生物学,特别是消化代谢特点进行综合研究的结果,是制定实验动物饲养标准的科学依据。 一、实验动物的营养需要 (一)实验动物所需营养素的种类 到目前为止已知动物机体所需的各种营养物质达50 余种,其中最主要的可划归七大类,即:蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素、水及纤维素等。因此,对于实验动物饲料营养学来说,就是要求严格控制,合理搭配这7类50余种营养物质,使之满足动物的各种生理需要。 (二)确定实验动物营养需要的指标 在确定实验动物营养需要时,要选择一些指标作为进行实验测定的依据,应用不同的实验方法,选择不同的测定指标,测定所得需要量数值亦不相同。过去通常以实验动物生长发育(体重、器官、组织等)与繁殖性能等作为测定指标;近来则逐渐改用实验动物血液生化、免疫功能等指标作为判定实验动物营养需要的指征,因此,所得相对数值亦有所增加。这是因为,机体维持最佳生理状态时的营养需要量较维持生长、发育等基本功能活动高的缘故。以维生素A为例:实验动物维持最佳免疫状态需要量>最佳体内贮存需要量>有效体内贮存需要量>正常生长需要需要量>维持生长需要量。 (三)影响实验动物营养需要的因素 影响实验动物营养需要的因素较多,实验动物不仅因品种、品系的不同而其营养需要量存在明显差异,而且实验动物性别、年龄、生理阶段与生产状况等也与其营养需要量的变化密切相关。在实验动物饲育生产方面常根据动物的品种、年龄及生理状态将其营养需要分为生长、繁殖和维持三种,并据以考虑饲料营养配比: 1.实验动物生长的营养需要:实验动物生长营养需要,要求饲料营养能够满足动物生长与体内同化过程所需的各种营养物质。动物生长是指通过机体的同化作用进行物质积累、细胞数量增多、组织器官体积增大,从而使动物的整体及其重量增加的过程。从生物化学角度看,生长是机体内物质合成代谢超过分解代谢的结果。从解剖学角度看,动物在不同生长阶段,不同组织和器官的生长强度和占总体生长的比重不同。在生长早期,骨组织及头、腿生长较快;生长中期,体长和肌肉生长幅度较大;生长后期,则以身体的增长和脂肪的贮积为主。因此,即使是同一动物,其不同生长阶段对饲料营养成分配比及营养需要亦有所不同。 2.实验动物繁殖的营养需要:实验动物的繁殖过程包括雌雄动物的性成熟、性欲、性功能的维持、精子卵子的生成、受精、妊娠及哺乳过程,其中任何一个环节都可能受饲料营养