中药挥发油测定方法研究

文章来源:不详更新时间:2005-12-21 11:39:00

挥发油是中草药的一大类成分,是一种能随着水蒸气蒸馏,以萜烯、倍半萜烯及其含氧衍生物为主要成分的油状液体,广泛存在于中药、香料中,且常以含量的高低来评价其质量的优劣。但由于中药挥发油极不稳定,存在着许多影响挥发油含量的因素:产地、品种、采集期、加工方法、贮存期、提取方法等,如何最大限度地保留中药和中成药制剂中的挥发油成分,一直是学术界关心的问题之一,本文谨就挥发油含量测定方法的影响因素做一探讨。气相色谱法(GC)可分离挥发油中的成分,并根据已知成分的对照品作出定性和定量;近年来迅猛发展的超临界流体萃取技术(SFE)以其分离效率高、操作周期短、传质速率快、渗透能力强、蒸发潜热低等优点在中药有效成分如生物碱、挥发油、苯丙素等的提取方面得到广泛应用,对于挥发油SFE与其它色谱技术及红外光谱、质谱联用,可高效、快速地分析其中的有效成分。但GC与SFE因仪器设备昂贵、对照品来源有限及实验操作复杂等因素的限制,目前尚难普及,而且CC与SFE都不能对挥发油整体作出定量。因此,挥发油含量测定方法现大都采用简便实用的药典法,但该法存在着一些影响测定结果的问题,鉴于此,科研人员对挥发油测定方法进行了各个方面的探索研究,以期提高该法的定量精度及实用价值,以下谨就这一方面的研究情况做一综述。

L 供试品的预处理

中国药典规定,测定用的供试品须预先粉碎,使能通过二至三号筛,但粉末不宜过细,粉碎过细,可能导致油室或油细胞破碎过多,在粉碎过程中造成挥发油散失过多,而且过细的粉末加水加热时成糊状,容易引起焦化和暴沸现象,因此样品预处理时应根据不同品种而异:对于质地较紧密

的根、根茎、茎木等类药材,宜制成最粗粉;对于果实、种子等类药材,宜捣碎;对于质地轻泡的花、全草等类药材,宜切碎。侯家麟等按药典法测当归挥发油时,考虑到药材粉碎时挥发油易散失,且药材粉末直接测定易起泡沫,所以将药材置搪瓷盘内,加水,上盖纱布闷润、浸软,剪成薄片,同浸出液一起装入蒸馏瓶内蒸馏,取得了较好的结果。

2 接受器中的溶媒选择

中国药典规定,乙法适用于测定相对密度在1.0以上的挥发油,其接受器中须加入lml二甲苯,但由于挥发油沸点较高,蒸馏时问也较长,且二甲苯的沸点为137~140℃,容易散失,导致读数不准确。加瑞忒曾因此建议用二甲苯连续蒸馏时,每小时应加入0.01ml二甲苯作为一个校正值,但该法显然非常麻烦。所以可用馏出温度高达300℃以上的液体石蜡取代二甲苯,即可避免油层散失问题。再者,挥发油容易从液体石蜡中用乙醇萃取出来,有利于挥发油性质的进一步研究。

3 测定方法的研究

中国药典法虽简便实用,但也存在着一些不容忽视的问题:取样量大;相对密度大的挥发油易于沉在水层内,甚至沉于接受器低部;挥发油类熔点较高,在常温下会凝固,馏出的挥发油会附着于测定器的内壁上;这些情况都不能将挥发油完全收集于油层中,致使影响读数,导致分析结果偏低。为此,人们积极地进行着各种有益的探索:

高石清和等对于不能大量获得的特种生药、香料原料及制剂中的挥发油样品,特制了一种挥发油微量测定器,具有乙醚一水双层装置。该测定器可避免乙醚层乳化、蒸馏量减少的问题,能将相对密度大的挥发油完全收集在乙醚层中,亦可避免挥发油常温下凝固附着内壁的问题。经实验证明,该测定器可以测定生药中以10mg数量级计的挥发油含量,但该法实验装置复杂。

罗小萍等摸索出一个用样量小的挥发油微量测定方法,其装置同药典法,不同之处在于:精密称

取少量样品蒸馏,在接受管中加适量石油醚浮于水上层,蒸馏完毕后,在冷凝管上端加少量石油醚冲洗冷凝管,待充分分层后,打开活塞放出刻度管的水,收取醚层于精密称重的10ml烧杯中,在室温通风处使石油醚自然挥干,精密称重,换算其百分含量。该法简单实用,精确度高,其标准差和变异系数均小于药典法,各种相对密度的挥发油均可适用。张广强等应用该法测不同产地菊花挥发油含量,证明其准确度较高。但该法因石油醚和挥发油都具挥发性而不易恒重,操作复杂。

刘本等用重量法测定样品中的微量挥发油含量。该法根据Rauh和Dalton定律,在测定样品中加人少量乙醚,由于纯乙醚的蒸汽压大于纯挥发油的蒸汽压,乙醚蒸汽压构成了溶液的蒸汽压,而挥发油的蒸汽压可忽略不计。即挥发掉的重量为乙醚的减少量。待乙醚挥尽后减失的重量既为挥发油的减少量。这样,称量乙醚提取液,以重量对时间作图,将曲线两端的直线外推到坐标轴的交点,即为挥发油的重量。称量时,因乙醚和挥发油不断挥发,天平不能稳定,该法选择天平读数由样品过重变到样品较轻时的转变读数作为某一时刻称量样品的重量。同上一样,不易恒重是该法的不足之处,可能导致重现性不佳。

王宪楷等针对药典法须预先知道所测挥发油相对密度才能选用甲、乙法的问题,自行设计了一种能够同时分别收集测定轻重挥发油含量的装置,即将一特制有刻度的挥发油分离测定管置于索氏提取器的样品筒中,加热过程中,轻油和重油分别浮于水面和沉于管底,可分别读数。经实验证明,利用该装置测定样品中同时含有的轻油和重油以及测定未知相对密度的挥发油是可行的。但该装置不便于收集油样且部分相对密度接近于1.0的挥发油易于混在水层中影响读数。

余明志等针对王宪楷等测定装置只能测定常量的轻重挥发油、油样不便收集且须与索氏提取器联用的不足之处,设计出一套可以直接测定未知相对密度的挥发油、微量与常量俱备、轻重挥发油能同时测定的仪器(该仪器已获得中国发明专利)。全套仪器由烧瓶和具有蒸馏管、冷凝管、接收瓶、计量管、回流支管为主要结构的测定器组成,仪器设计合理,美观实用,操作简便,易于掌

握。该仪器在lml以内的最小分度值比其它仪器小5倍,提高了读数的准确性,且可直接收集油样,馏出的挥发油更易聚集,受热损失少,得油率高。该装置的不足之处是:不能拆卸,不能直接洗刷,排气孔堵塞后易冲气炸裂。

徐静涵为解决药典法挥发油较难提取完全的问题,设计了一种全能挥发油提取器,使提取率由1.2 2%提高到2.62%。该装置类似于现挥发油测定器,只是无刻度接受管部分,其提取原理为挥发油经水蒸气蒸出后进入存液管,油水分离,比重轻者浮于液面,重者沉于存液管下端,而水液经溢流管又流入蒸馏瓶,最后挥发油由存液管放出。该法可同时提取不同比重的挥发油,节约时间和能源,提油率高,节约原料,安装使用方便。该法对于相对密度接近于1.0的挥发油同样有油水混合、不易分离、影响读数的问题。

陈有根等针对药典法挥发油测定器存在的许多不足之处,提出了改进的商榷意见及修改方案:(1)测定器B的支管上端与水蒸气上升管的分岔处应略高于刻度管膨大部分底部,以扩大冷凝后挥发油表面积。(2)测定器B膨大部分上端磨口处与蒸汽支管间的长度应适当缩短,以免刻度管内液体被蒸汽加热温度过高,使挥发油发生结构变化,不利于收集挥发油进行成分分析。(3)测定器B 刻度管下端斜口应背离蒸汽管,有利于盛接由刻度管放下的水或油。(4)冷凝管C宜使用直型冷凝管,有利于冷凝管内壁挂有的油滴下滑到测定管内,以减少测定误差。(5)冷凝管C下口宜制成斜口,且使用时应使斜面正对蒸汽上升支管,既可避免冷凝后的挥发油倒流进入磨口接缝内,又便于观察蒸汽冷凝下滴速度,减小测定误差。只是该方案中的第四点使用直型冷凝管利于油滴下滑的同时,可能又会造成挥发油蒸汽来不及冷凝,易于向上散失的问题。

刘小平针对相对密度接近于1.0的挥发油悬浮在水中、油滴附着内壁及相对密度大者沉于底部影响读数的问题,按药典法(甲法)用挥发油测定器使挥发油提净,将其转入分液漏斗中,用乙醚萃取两次,然后将乙醚层合并于有刻度小管中,于室温下将乙醚挥尽,即得挥发油量。该法的问题是乙醚恰好完全挥尽的时刻不易掌握。

孟宪纾等在药典法基础上改进制作了一种不需使用二甲苯,可测任何相对密度挥发油的测定器,取得了满意的结果。但该测定器不易仿制。

近年来,微波技术的应用以其穿透力强、选择性好、加热效率高等特点得到很大发展。微波辐射可以大大加快反应速度,反应时间以分、秒计,这已成为有机化学领域中迅速发展的一个热点。另外,微波应用于天然产物的浸取过程,有效地提高了收率。鲁建江等用微波法提取陈皮中的挥发油,实验安全、迅速、高效。该法将烧瓶置于连续微波反应器中。连接挥发油测定器及回流冷凝管,调整合适功率,微波辐射20 min即可。与药典法相比,反应时间由传统的5 h减为20 min,陈皮挥发油的含量由0.862%提高到1.208%。还有王莉等用微波法测定不同季节魁蒿叶及艾叶中挥发油的含量,都取得了较好的效果。与传统的药典法相比,微波法测挥发油含量操作方便,装置简单,反应速度大大提高,反应时间缩短15倍,只是该法中的连续微波反应器尚不普及。

佟铁光等利用高压锅可以密闭的特点,用高压锅替代圆底烧瓶。具体作法是:去掉高压阀,在其中间钻一直径为6cm的圆孔,然后紧紧塞人大小合适的橡胶塞,在橡胶塞中间钻一直径为3cm 的圆孔,其中间插入长17cm,直径3cm的磨口玻璃管,玻璃管与挥发油测定器紧密连接,这样即成为一改进后的挥发油提取器。该法增大了提取容量,克服了装药及倒药困难的不利因素,提高效率4—6倍,同时更实用方便。但该法不适用于珍稀药材香料或少量样品的测定。

4 其它

对药典法中的挥发油测定法,尚需注意以下两个问题:一是加热方式以可控温电热套为宜,因电热套的发热量比油浴大数倍,用于水蒸气蒸馏的效果非常好。又因煮沸生药时,或多或少会起泡,所以必须调节输入电压以调节加热热量。二是应注意仔细清洁仪器,尤其是接受器的刻度部分,用酒精和水洗,接着用温热的铬酸硫酸混合液洗。否则,在放油层读数时,由于接受器未清洁干

净,油层会粘附于内壁,不能完全下降到刻度管底部,影响读数。

综上所述,可以看出,为了减少误差,人们对挥发油测定法做了许多研究工作,药典法应以此为基础,改进仪器结构,改善测定方法,建立一种简便准确更为有效的挥发油测定方法。

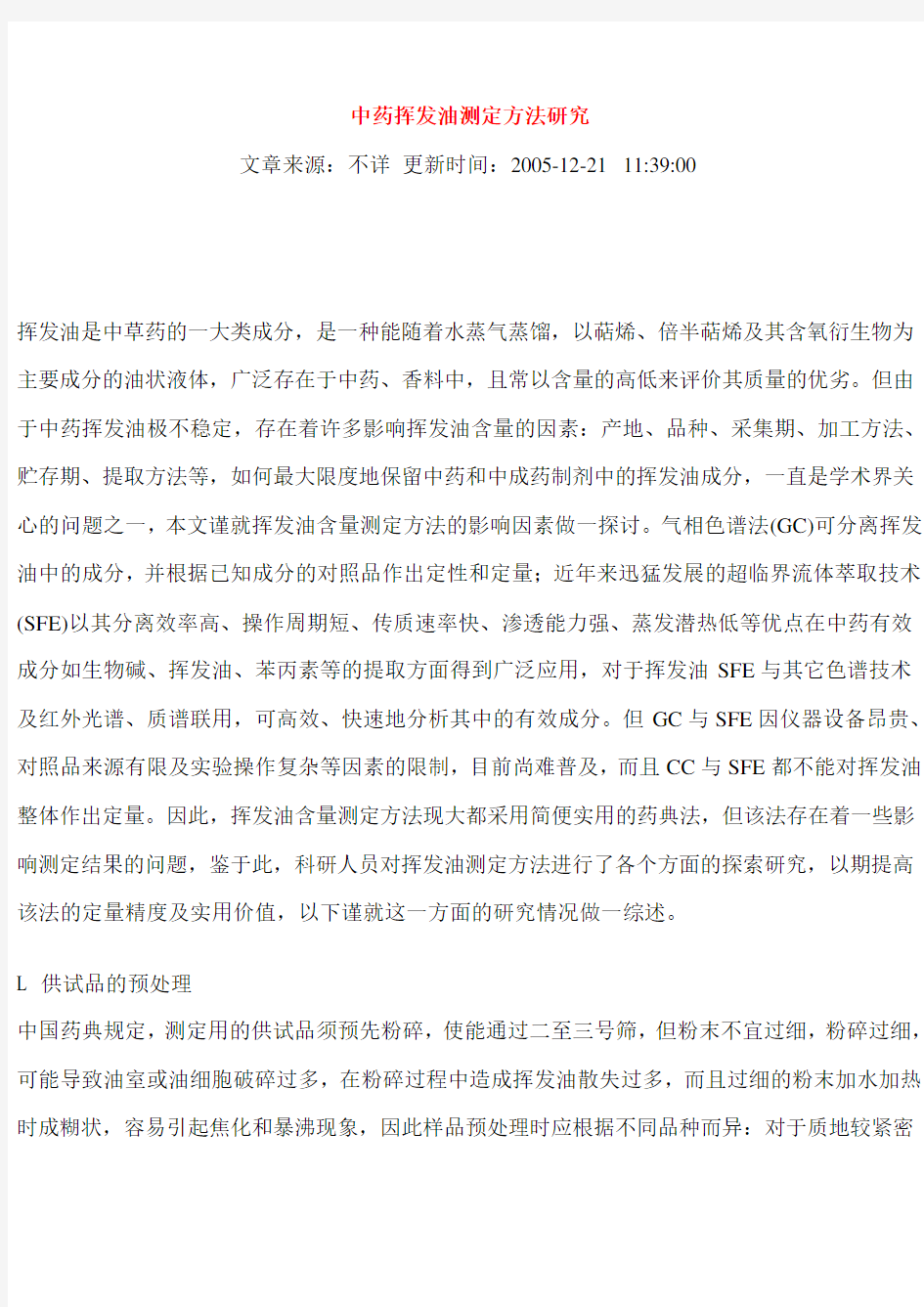

附录ⅩD. 挥发油测定法 测定用的供试品,除另有规定外,须粉碎使能通过二号至三号筛,并混合均匀。 仪器装置如图。A为1000ml(或500ml、2000ml)的 硬质圆底烧瓶,上接挥发油测定器B,B的上端连接回 流冷凝管C。以上各部均用玻璃磨口连接。测定器B 应具有0.1ml的刻度。全部仪器应充分洗净, 并检查 接合部分是否严密,以防挥发油逸出。 ( 注:装置中挥发油测定器的支管分岔处应与基准 线平行。) 测定法甲法:本法适用于测定相对密度在1.0以下 的挥发油。取供试品适量(约相当于含挥发油0.5~ 1.0ml),称定重量(准确至0.01g), 置烧瓶中,加水 300~500ml(或适量)与玻璃珠数粒,振摇混合后, 连接挥发油测定器与回流冷凝管。自冷凝管上端加水 使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入烧瓶时为 止。置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热至沸,并 保持微沸约5小时,至测定器中油量不再增加,停止加 热,放置片刻,开启测定器下端的活塞,将水缓缓放出, 至油层上端到达刻度0线上面5mm处为止。放置1小时以上,再开启活塞使油层下降至其上端恰与刻度0线平齐,读取挥发油量,并计算供试品中挥发油的含量(%)。 乙法:本法适用于测定相对密度在1.0以上的挥发油。取水约300ml与玻璃珠数粒,置烧瓶中,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分,并溢流入烧瓶时为止,再用移液管加入二甲苯1ml,然后连接回流冷凝管。将烧瓶内容物加热至沸腾,并继续蒸馏,其速度以保持冷凝管的中部呈冷却状态为度。30分钟后,停止加热,放置15分钟以上,读取二甲苯的容积。然后照甲法自“取供试品适量”起,依法测定,自油层量中减去二甲苯量,即为挥发油量,再计算供试品中含挥发油的含量(%)。 摘自《中华人民共和国药典》

中药成分薄层分析方法集 唐铁鑫 著作版权所有,引用请注明作者和出处 这个方法集是从国家药品标准中的薄层分析方法归纳而来,根据我个人的一些经验进行了修改。希望能为色谱工作者提供一定参考价值。 溶剂理化主要是给出了可溶解该化合物的溶剂和不可溶解该化合物的溶剂,以便于确定使用什么溶剂进行提取、使用什么溶剂进行干扰物的去除。 除杂、分离、富集方法是举出了多个步骤,可以根据实际情况使用一定步骤,不一定使用全部步骤,以免增加操作难度、过多的损失目标化合物。 没有时间和条件一一做实验,然后拍照给出各方法的参考图谱了。如果你有一些图谱可以提供给我,我会非常感谢! 如果能够完全掌握好薄层分析,液相与气相分析条件优化都不会有问题了,因为要在几百个理论塔板数里解决问题,需要通过调整固定相、展开剂(流动相)等等条件,使得选择性达到最优化,其复杂性比起几千几万个理论塔板数的液相、气相要大很多。 被分析物名称溶剂、理化除杂、分离、富集方法薄层板展开剂显色剂 丁香酚 乙醚,甲醇,乙醇,醋酸乙酯,石油醚(30~60℃、60~90℃),氯仿 正辛烷置烧瓶中,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分,并溢流入烧瓶为止,再加醋酸乙酯5ml,连接回流冷凝管,加热回流分取醋酸乙酯层,加无水硫酸钠除水 硅胶G 石油醚(60~90℃)-醋酸乙酯(9:1),苯-醋酸乙酯(19:1),苯-醋酸乙酯-甲醇(8:1:1),苯-丙酮(9:1) 5%香草醛硫酸,5%三氯化铁乙醇 人参二醇 水、乙醇,正丁醇,氯仿,石油醚(60~90℃) 无机酸溶液加热回流水解,氯仿等萃取。加水溶解,正丁醇萃取,残留物加含7%硫酸的45%乙醇溶液加热回流1小时,挥去乙醇,加环己烷提取,加无水硫酸钠适量脱水 硅胶G 氯仿-乙醚(1:1),苯-丙酮(5:2),苯-醋酸乙酯(1:1),环己烷-丙酮(2:1) 硫酸甲醇或乙醇溶液 人参三醇以下各项均同人参二醇 人参皂苷Rb1 水、甲醇、乙醇、70%乙醇、正丁醇 乙醚、氯仿提取杂质;加水溶解,正丁醇萃取,氨试液、1%氢氧化钠洗杂质;D101型大孔吸附树脂柱 氯仿-甲醇-水(65:35:10)10℃以下放置的下层溶液,正丁醇-醋酸乙酯-水(4:1:5)的上层溶液,氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水(15:40:22:10)10℃以下放置的下层溶液,氯仿-甲醇-水(75:20:2) 10%硫酸乙醇 人参皂苷Re 以下各项均同人参皂苷Rb1 25%磷钼酸乙醇液 人参皂苷Rg1 以下各项均同人参皂苷Rb1 二氯甲烷-四氢呋喃-甲醇-水(30:20:10:3.3) 三七皂苷R1 以下各项均同人参皂苷Rb1 二氯甲烷-四氢呋喃-甲醇-水(30:20:10:3.3) 儿茶素 甲醇、乙醇,加有机酸可抑制分解

挥发油成分的分析 摘要挥发油是存在于植物体中的一类可随水蒸汽蒸馏、具有芳香气味的挥发性油状液体的总称。主要包括萜类化合物,脂肪族类化合物和芳香族化合物。提取方法主要为水蒸气蒸馏法,油脂吸收法,浸取法等。分析方法主要为全二维气相色谱-飞行时间质谱、顶空气相色谱、固相微萃取-气质联用等。随着这些技术的发展,挥发油的分析必将进一步得到完善。 关键词:挥发油全二维气相色谱-飞行质谱顶空气相色谱固相微萃取-气质联用 1概述 挥发油(volatile oils)又称精油(essential oils),是存在于植物体中的一类可随水蒸汽蒸馏、具有芳香气味的挥发性油状液体的总称1。挥发油是具有广泛生物活性的一类常见的重要成分,是古代医疗实践中较早注意到的药物,《本草纲目》中记载着世界上最早提炼、精制樟油和樟脑的详细方法。含挥发油的中草药非常多,尤以唇形科(薄荷、紫苏、藿香等)、伞形科(茴香、当归、芫荽、白芷、川芎等)、菊科(艾叶、茵陈篙、苍术2、白术、木香等)、芸香科(橙、桔、花椒等)、樟科(樟、肉桂等)、姜科(生姜、姜黄、郁金等)等科更为丰富。含挥发油的中草药或提取出的挥发油大多具有发汗、理气、止痛、抑菌、矫味等作用。 1.1.理化性质 (1)在常温下可自行挥发而不留任何痕迹,这是挥发油与脂肪油的本质区别;(2)大多数具有香气或其它特异气味,常温下为透明液体,有的在冷却时其主要成分可能结晶析出。这种析出物习称为“脑”,如薄荷脑、樟脑等; (3)不溶于水,而易溶于各种有机溶剂中,如石油醚、乙醚、二硫化碳、油脂等,也能溶于高浓度乙醇中; (4)多数比水轻,也有比水重的(如丁香油、桂皮油),相对密度在0.85-1.065之间; (5)几乎均有光学活性,比旋度在+99o~177o范围内,且具有强的折光性,折

内蒙古地道药材黄芪中的5种金属元素含量测定 目的对内蒙古地道药材黄芪的5种金属元素进行含量测定,为黄芪中药材的质量控制提供更多的依据。方法微波消解法对样品进行消化处理并用原子发射光谱法、原子吸收光谱法和原子荧光光谱法对样品含量进行测定。结果样品中的金属元素pb、cd、Hg、As和Cu含量均很低,没有超过药典标准限值。结论实验中所建立的方法简便、快捷、灵敏度高。 标签:黄芪;金属元素;原子吸收光谱法;原子荧光光谱法;原子发射光谱法 内蒙古是中国内地上地大物博、资源丰盛的一块土地,自然也少不了人们所关注的道地药材,主要有锁阳、黄芪、甘草、麻黄、赤芍、肉苁蓉、淫羊藿等,随着时代的发展,人们了解中药功效作用的同时,也越来越重视中药材的质量问题,现代科学已经证明金属元素残留能够进入人体并与酶牢固结合,导致组织细胞出现结构和功能上的损害,本文选取医院内常用中药材黄芪对其进行金属元素含量的测定,从而评价黄芪中重金属情况。 1 实验部分 1.1实验仪器ICP-9000原子发射光谱仪;ZEEnit-700原子吸收光谱仪;AFS-230E双道原子荧光光度计;Mili-Q纯水处理系统;MARS微波消解仪;AL204-IC型电子分析天平。 1.2样品来源黄芪地道药材(药材由鄂尔多斯市中心医院药剂科李俊义药师鉴定),由鄂尔多斯市中心医院药剂科提供。 1.3实验试剂浓硝酸为优级纯;超纯水;砷汞铅镉铜标准溶液;标准质控。 1.4样品处理方法将药材于60℃下干燥4h,取0.5g样品于聚四氟乙烯罐中加入6ml的浓硝酸,密闭放置过夜,于微波消解仪上消解。消解完全后,加纯水清洗,定容于25ml容量瓶中,用于测定。 2 实验结果 2.1标准曲线见表1。 2.2见表2。 标准物质的平均测定值在标准参考值范围内,且平行测定3次的RSD%值小于5%。 2.3见表3。

2006年第21卷第3期中华中医药杂志(原中国医药学报)?179 ? ?思路与方法?中药挥发油提取中存在的问题及解决办法 李希 谢守德 吕琳 冯建安 张嵩 (四川省中医研究院中医研究所,成都610031) 关键词:中药挥发油;提取;问题;解决办法 中药是一座灿烂的宝库,几千年来中药作为防病治病的主要武器,对保障中华民族的人民健康和民族繁衍起到重要作用。在我们常用的中药材中,解表药、行气活血药、芳香化湿药等都含有挥发油,临床应用及现代药理研究表明,这几类药物所含的挥发油均具有显著疗效[1]。当这些挥发油的药理作用与制剂的功效作用一致时,就必须在中药制备工艺中提取并保留挥发油。但在中药制剂的研制和生产中,挥发油成分的提取和保留存在着很多问题,致使挥发油大量损失,严重影响了药物的疗效,这是一些中成药不及中药饮片所煎汤剂疗效好的原因之一。笔者针对中药制剂的研制和生产过程中挥发油提取制备存在的问题进行了初步探讨,并提出了解决的办法。 挥发油提取制备中存在的问题 11药材质量对挥发油提取的影响 《中国药典》2005版一部规定了薄荷、姜黄、石菖蒲等药材挥发油的含量,这些药材中,根茎类、种子类药材挥发油的含量通常都能符合药典规定的要求。但薄荷、荆芥等草质药材,由于质地柔软疏松,药材在加工、干燥、贮藏的过程中挥发油易散失,市场上很难购得挥发油含量合格的药材,药材不符合规定就更难保证挥发油的提取效果。此外《中国药典》对一些挥发油含量较高且药效肯定的中药材没有规定挥发油的含量,如川芎、当归、苍术等,市购这些药材挥发油的含量差异很大,从而也使挥发油提取的收率很不稳定。 21中药挥发油提取方法单一 目前国内中药挥发油提取的方法还比较单一,很多品种采用的是水蒸馏法提取挥发油,该法可使挥发油的提取和药材煎煮同时进行,节约了时间和能源,因此应用广泛。但水蒸馏法不适用于热不稳定成分的提取,且挥发油的收率也很低,会对一些制剂的疗效产生影响,应根据具体的药材品种采用不同的提取方法。 31中药挥发油提取时间不适当 中药制剂的研制中,水蒸馏法的挥发油提取时间是通过实验确定的,实验中采用的方法是:用挥发油提取器提取挥发油,记录不同时间挥发油提取量至挥发油不再增加,以提取总量80%~90%的挥发油所需的时间作为制备工艺中挥发油提取时间,通常会达到4小时以上。但在大生产中,蒸馏的气压、芳香水馏出的速度等都与实验室有很大的差异,并且一些含挥发油的药材,如陈皮、鱼腥草等,在多能提取罐中长时间煎煮会被煮烂,堵塞药液管道,过滤也非常困难。有的工艺还将提油后的药渣与其它水提的中药一起煎煮,使这些药渣提取时间更长,大大增加了出膏率,有效成分的含量却不一定增加。因此将实验室中得到的挥发油提取时间照搬到大生产中是很不科学的,而这种情况在中药新药、新制剂的研究中却普遍存在。 41实验室中挥发油收率和大生产的差异 在中药制剂的研制中笔者发现,用水蒸馏法提取挥发油,实验室中挥发油收率和大生产的差异很大。主要原因是采用多能提取罐提取的挥发油多被乳化,油水分离不好,得到的芳香水还需再处理,如加有机溶剂萃取,加盐冷藏使油水分离,重蒸馏等等,再处理后挥发油的收率仍远低于实验室。通过考察多个药厂的不同提取设备,发现大生产中挥发油的收得率常常只有实验室收率的40%~60%。 51挥发油在固体制剂中的稳定性 目前很多中药固体制剂的制备工艺,是将挥发油直接喷入半成品颗粒,混匀,置容器中密闭24小时后分装或压片,这种处理方法使挥发油在贮存中极易散失。近十年来,随着制药技术的不断发展以及新材料新辅料的应用,越来越多的中药制剂采用β2环糊精包合等方法[2-3]来增加挥发油的稳定性,取得了较

中药成分薄层分析方法集 那个方法集是从国家药品标准中的薄层分析方法归纳而来,依照我个人的一些体会进行了修改。期望能为色谱工作者提供一定参考价值。 溶剂理化要紧是给出了可溶解该化合物的溶剂和不可溶解该化合物的溶剂,以便于确定使用什么溶剂进行提取、使用什么溶剂进行干扰物的去除。 除杂、分离、富集方法是举出了多个步骤,能够依照实际情形使用一定步骤,不一定使用全部步骤,以免增加操作难度、过多的缺失目标化合物。 没有时刻和条件一一做实验,然后拍照给出各方法的参考图谱了。假如你有一些图谱能够提供给我,我会专门感谢! 假如能够完全把握好薄层分析,液相与气相分析条件优化都可不能有咨询题了,因为要在几百个理论塔板数里解决咨询题,需要通过调整固定相、展开剂(流淌相)等等条件,使得选择性达到最优化,其复杂性比起几千几万个理论塔板数的液相、气相要大专门多。 被分析物名称溶剂、理化除杂、分离、富集方法薄层板展开剂显色剂 丁香酚 乙醚,甲醇,乙醇,醋酸乙酯,石油醚(30~60℃、60~90℃),氯仿 正辛烷置烧瓶中,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分,并溢流入烧瓶为止,再加醋酸乙酯5ml,连接回流冷凝管,加热回流分取醋酸乙酯层,加无水硫酸钠除水

硅胶G 石油醚(60~90℃)-醋酸乙酯(9:1),苯-醋酸乙酯(19:1),苯-醋酸乙酯-甲醇 (8:1:1),苯-丙酮(9:1) 5%香草醛硫酸,5%三氯化铁乙醇 人参二醇 水、乙醇,正丁醇,氯仿,石油醚(60~90℃) 无机酸溶液加热回流水解,氯仿等萃取。加水溶解,正丁醇萃取,残留物加含7%硫酸的45%乙醇溶液加热回流1小时,挥去乙醇,加环己烷提取,加无水硫酸钠适量脱水 硅胶G 氯仿-乙醚(1:1),苯-丙酮(5:2),苯-醋酸乙酯(1:1),环己烷-丙酮(2:1) 硫酸甲醇或乙醇溶液 人参三醇以下各项均同人参二醇 人参皂苷Rb1 水、甲醇、乙醇、70%乙醇、正丁醇 乙醚、氯仿提取杂质;加水溶解,正丁醇萃取,氨试液、1%氢氧化钠洗杂质;D101型大孔吸附树脂柱 氯仿-甲醇-水(65:35:10)10℃以下放置的下层溶液,正丁醇-醋酸乙酯-水(4:1:5)的上层溶液,氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水(15:40:22:10)10℃以下放置的下层溶液,氯仿-甲醇-水(75:20:2) 10%硫酸乙醇 人参皂苷Re 以下各项均同人参皂苷Rb1 25%磷钼酸乙醇液

挥发油测定法(2005年版一部) 附录Ⅹ D. 挥发油测定法 测定用的供试品,除另有规定外,须粉碎使能通过二号至三号筛,并混 合均匀。 仪器装置如图。A为1000ml(或500ml、2000ml)的硬质圆底烧瓶,上接挥发油 测定器B,B的上端连接回流冷凝管C。以上各部均用玻璃磨口连接。测定器B应 具有0.1ml的刻度。全部仪器应充分洗净, 并检查接合部分是否严密,以防挥发 油逸出。 注:装置中挥发油测定器的支管分岔处应与基准线平行。 测定法甲法:本法适用于测定相对密度在1.0以下的挥发油。取供试品适 量(约相当于含挥发油0.5~1.0ml),称定重量(准确至0.01g), 置烧瓶中,加水300~ 500ml(或适量)与玻璃珠数粒,振摇混合后,连接挥发油测定器与回流冷凝 管。自冷凝管上端加水使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入烧瓶时为 止。置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热至沸,并保持微沸约5小时,至测定 器中油量不再增加,停止加热,放置片刻,开启测定器下端的活塞,将水缓缓放 出,至油层上端到达刻度0线上面5mm处为止。放置1小时以上,再开启活塞使 油层下降至其上端恰与刻度0线平齐,读取挥发油量,并计算供试品中挥发油 的含量(%)。 乙法:本法适用于测定相对密度在1.0以上的挥发油。取水约300ml与玻璃 珠数粒,置烧瓶中,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分, 并溢流入烧瓶时为止,再用移液管加入二甲苯1ml,然后连接回流冷凝管。将 烧瓶内容物加热至沸腾,并继续蒸馏,其速度以保持冷凝管的中部呈冷却状态 为度。30分钟后,停止加热,放置15分钟以上,读取二甲苯的容积。然后照甲 法自“取供试品适量”起,依法测定,自油层量中减去二甲苯量,即为挥发油 量,再计算供试品中含挥发油的含量(%)。 鞣质含量测定法(2005年版一部) 附录Ⅹ B. 鞣质含量测定法 本实验应避光操作。 对照品溶液的制备精密称取没食子酸对照品50mg,置100ml棕色量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,精密量取5ml ,置50ml棕色量瓶中,用水稀释至刻度,摇 匀,即得(每1ml中含没食子酸0.05mg)。 标准曲线的制备精密量取对照品溶液0.5ml、 1.0ml 、2.0ml 、3.0ml 、4.0ml、5.0ml ,分别置25ml棕色量瓶中,各加入磷钼钨酸试液1ml,再分别加水11.50ml、 11ml、10ml、9ml、8ml、7ml,用29%碳酸钠溶液稀释至刻度,摇匀,放置30分钟以 相应的试剂为空白,照紫外-可见光光度法(附录V A),在760nm 的波长处测定 吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。 供试品溶液的制备取药材粉末适量(按品种项下的规定),精密称定,置 250ml棕色量瓶中,加水150ml,放置过夜,超声处理10分钟,放冷,用水稀释至 刻度,摇匀,静置(使固体物沉淀),滤过,弃去初滤液50ml ,精密量取滤液 20ml,置100ml棕色量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得。

万方数据

万方数据

万方数据

中药挥发油测定方法研究 作者:吕荷, 张涛 作者单位:甘肃神龙药业股份有限公司,甘肃,兰州,730046 刊名: 中成药 英文刊名:CHINESE TRADITIONAL PATENT MEDICINE 年,卷(期):2003,25(1) 被引用次数:15次 参考文献(23条) 1.张尚鹏中药挥发油的含量控制方法简述[期刊论文]-中国药业 2001(05) 2.董方言现代实用中药新剂型新技术 2001 3.中国药典(一部) 2000 4.陈有根;王汉章;黄敏中国药典 1998 5.广州市药品检验所中草药制剂检验技术 1979 6.侯家麟;李象新;孙亚琪对中国药典当归质量标准修改的探讨 1985(03) 7.D C 加瑞忒药物定量分析 1961 8.桥本平庸生药分析 1981 9.罗小萍;扬小持;黄志刚挥发油微量测定方法初探 1989(01) 10.张广强;刘伟;常广福不同产地菊花中挥发油含量测定及GC分析 1990(02) 11.刘本;常忆凌微量挥发油的测定方法 1993(02) 12.王宪楷;赵同芳轻重挥发油收集定量测定装置 1981(12) 13.余明志;邬家林;刘光华介绍一种新型的挥发油测定仪 1994(05) 14.徐静涵全能挥发油提取器的构造及性能 1983(04) 15.陈有根;黄敏;楮小兰中华人民共和国药典[期刊论文]-江西中医学院学报 1998(03) 16.刘小平挥发油测定方法的改进 1985(06) 17.孟宪纾;陈发奎;李卫民中成药分析 1998 18.曾昭钧;李香文微波有机化学进展[期刊论文]-沈阳药科大学学报 1999(10) 19.张代佳;刘传斌;修志友微波技术在植物胞内有效成分提取中的应用[期刊论文]-中草药 2000(09) 20.鲁建江;王莉;陈宏伟微波法提取陈皮中的挥发油[期刊论文]-中国药师 2001(05) 21.王莉;鲁建江;顾承志微波法测定不同季节魁蒿叶中挥发油的含量[期刊论文]-农垦医学 2001(03) 22.王莉;鲁建江;顾承志微波法测定不同季节艾叶中总挥发油的含量[期刊论文]-数理医药学杂志 2001(03) 23.佟铁光;陈新对挥发油提取器的一点改进 1993(05) 本文读者也读过(3条) 1.陈永青.Chen Yongqing艾叶挥发油含量测定方法研究[期刊论文]-亚太传统医药2011,07(2) 2.王万.原红果.陈博.吴纯洁.WANG Wan.YUAN Hong-guo.CHEN Bo.WU Chun-jie中药挥发油研究现状探讨[期刊论文]-时珍国医国药2006,17(5) 3.曹桂萍.郭立玮.Cao Guiping.Guo Liwei50味常用中药挥发油的理化性质研究[期刊论文]-化工时刊2009,23(3)引证文献(15条) 1.殷红.扬鑫骥.盛静.徐娟华不同情况下杭白菊中挥发油成分的分析[期刊论文]-中国药业 2004(2)

(一)A型题 1.分析中药制剂中生物碱成分常用于纯化样品的担体是() A.中性氧化铝 B.凝胶 C.硅胶 D.聚酰胺 E.硅藻土 2.用薄层色谱法鉴别生物碱成分常在碱性条件下使用的单体式() A.三氧化二铝 B.纤维素 C.硅藻土 D.硅胶 E.聚酰胺 3.薄层色谱法鉴别麻黄碱时常用的显色剂是() A.10%硫酸-乙醇溶液 B.茚三酮试剂 C.硫酸钠试剂 D.硫酸铜试剂 E.改良碘化铋钾试剂 4.可用于中药制剂中总生物碱的含量测定方法是() A.反相高效液相色潽法 B.薄层色谱法 C.气象色谱法 D.正相高效液相色谱法 E.分光光度法 5.不宜采用直接称重法进行含量测定的生物碱类型是() A.强碱性生物碱 B.若碱性生物碱 C.挥发性生物碱 D.亲脂性生物碱 E.亲水性生物碱 6.生物碱成分采用非水溶液酸碱滴定法进行含量测定主要依据是() A.生物碱在水中的溶解度 B.生物碱在醇中的溶解度 C.生物碱在低极性有机溶剂中的溶解度 D.生物碱在酸中的溶解度 E.生物碱PKa的大小 7.使生物碱雷氏盐溶液呈现吸收特征的是()

A.生物碱盐阳离子 B.雷氏盐部分 C.生物碱与雷氏盐生成的络合物 D.丙酮 E.甲醇 8.生物碱雷氏盐比色法溶解沉淀的溶液时() A.酸水液 B.碱水液 C.丙酮 D.氯仿 E.正丁醇 9.含有下列药材的中药制剂可用异羟肟酸铁比色法测定总生物碱含量的是() A.黄连 B.麻黄 C.防己 D.附子 E.黄柏 10.雷氏盐(以丙酮为溶剂)比色法的测定波长是() A.360nm B.525nm C.427nm D.412nm E.600nm 11.苦味酸盐比色法的测定波长是() A.360nm B.525nm C.427nm D.412nm E.600nm 12.酸性染料比色法影响生物碱及染料存在状态的是() A.溶剂的极性 B.反应的温度 C.溶剂的PH D.反应的时间 E.有机相中的含水量 13.酸性染料比色法溶剂介质PH的选择是根据() A.有色配合物(离子对)的稳定性 B.染料的性质

挥发油类 挥发油类(VOLATILEOILS) 又称精油(Essential Oils),是一类具有挥发性可随水蒸汽蒸馏出来的油状液体,大部分具有香气,如薄荷油、丁香油等。含挥发油的中草药非常多,亦多具芳香气,尤以唇形科(薄荷、紫苏、藿香等)、伞形科(茴香、当归、芫荽、白芷、川芎等)、菊科(艾叶、茵陈篙、苍术、白术、木香等)、芸香科(橙、桔、花椒等)、樟科(樟、肉桂等)、姜科(生姜、姜黄、郁金等)等科更为丰富。含挥发油的中草药或提取出的挥发油大多具有发汗、理气、止痛、抑菌、矫味等作用。 (一)通性 1.大多数挥发油无色或淡黄色。均具特殊气(多为香气)与辛辣味,一般在室温下可挥发。 2.极大多数挥发油比水轻,仅少数挥发油比水重,如丁香油、桂皮油等,一般在0.850~1.180之间。 3.挥发油难溶于水,能完全溶解于无水乙醇、乙醚、氯仿、脂肪油中。在各种不同浓度的含水乙醇中可溶解一定量,乙醇浓度愈小,挥发油溶解的量也愈少。挥发油在水中能溶解少量而使水溶液具该挥发油特有的香气,医药上常利用这一性质来制备芳香水与注射剂,如薄荷水、鱼腥草注射液、柴胡注射液等。 4.各种挥发油均具一定的旋光性与折光率,折光率是挥发油质量鉴定的重要依据,一般挥发油的折光率都在1.450~1.560之间。 5.挥发油是由多种化学成分组成的混合物,故多数无确定的沸点与凝固点。 6.在低温时,挥发油中常可有固体物质(为油的组成之一)析出,如薄荷油中析出薄荷醇,桂皮油中析出桂皮醛,樟油中析出樟脑等。 (二)化学组成 挥发油为多种类型化合物的混合物,其中有脂肪族化合物、芳香族化合物,但更多为萜类衍生物,兹分述如下: 1.脂肪族化合物:有烃、醇、醛、酮、酯等,广泛存在于植物特别是水果中。如正丙醇、辛醛、醋酸乙酯、甲酸、辛酸的乙酯等。 2. 萜类(Terpenes)化合物:萜类化合物的基本结构大多为异戊二烯,具有 (C5H8)n的通式。C10H16称为单萜类,C5H24称为倍半萜类,C20H32称为二萜类,由6个或8个异戊二烯组成的化合物分别叫三萜类和四萜类,由更多异戊二烯组成的化合物叫多萜类。挥发油中的萜类主要为单萜与倍半萜。多萜类在挥发油中并不存在,而为某些树脂、色素、橡胶等的成分。挥发油中的萜类化合物可以含氧或不含氧。对于大多数挥发油来说不含氧的烃类成分虽占大量,但多数无佳适

附录Ⅹ D 挥发油测定法 测定用的供试品,除另有规定外,须粉碎使能通过二号至三号筛,并混合均匀。 仪器装置如图。A为1000ml(或500ml、2000ml)的硬质圆底烧瓶,上接挥发油测定器B,B的上端连接回流冷凝管C。以上各部均用玻璃磨口连接。测定器B应具有0.1ml的刻度。全部仪器应充分洗净,并检查接合部分是否严密,以防挥发油逸出。 测定法甲法本法适用于测定相对密度在1.0以下的挥发油。取供试品适量(约相当于含挥发油0.5~1.0ml),称定重量(准确至0.01g),置烧瓶中,加水300~500ml(或适量)与玻璃珠数粒,振摇混合后,连接挥发油测定器与回流冷凝管。自冷凝管上端加水使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入烧瓶时为止。置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热至沸,并保持微沸约5小时,至测定器中油量不再增加,停止加热,放置片刻,开启测定器下端的活塞,将水缓缓放出,至油层上端到达刻度0线上面5mm处为止。放置1小时以上,再开启活塞使油层下降至其上端恰与刻度。线平齐,读取挥发油量,并计算供试品中挥发油的含量(%)。 乙法本法适用于测定相对密度在1.0以上的挥发油。取水约300ml与玻璃珠数粒,置烧瓶中,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分,并溢流入烧瓶时为止,再用移液管加入二甲苯1ml,然后连接回流冷凝管。将挠瓶内容物加热至沸腾,并继续蒸馏,其速度以保持冷凝管的中部呈冷却状态为度,30分钟后,停止加热,放置15分钟以上,读取二甲苯的容积,然后照甲法自“取供试品适量”起,依法测定,自油层量中减去二甲苯量,即为挥发油量,再计算供试品中挥发油的含量(%)。

注:装置中挥发油测定器的支管分岔处应与基准线平行。

中药化学成分单体化合物结构鉴定方法和程序 黄峰中药学 2110948107 摘要:中药化学成分单体化合物的结构鉴定是深入探讨有效成分的生物活性、构效关系、体内代谢以及进行结构改造、人工合成等的前提条件,本文主要对中药化学成分单体化合物结构鉴定的程序做一个综述,并对所涉及的色谱法、光谱法等在结构鉴定中的运用做一个具体探讨。 关键词:化学成分;结构鉴定;色谱法;光谱法 前言 中医药现代化是当今我国政府大力倡导和中医药领域各位同仁共同努力的奋斗目标,同时也是中华民族文化,尤其是中医药走向世界的重要特征之一。中药中发挥各种药理作用的物质基础(如其中的生理活性成分和有效成分)的认知不仅是阐明中药作用机制的基础,也是中医药能够走向世界的关键。 从中药中经过提取、分离、精制得到的有效成分,运用各种物理或化学的科学技术鉴定或测定其化学结构,才能为深入探讨有效成分的生物活性、构效关系、体内代谢以及进行结构改造、人工合成等研制提供必要的依据。因此,研究清楚中药中的化学成分是现代科学技术发展和中药现代化的关键步骤。 因此,研究清楚中药的化学成分是现代科学技术发展和中药现代化的关建步骤。本文主要对中药化学成分单体化合物结构鉴定方法和程序做一个综述,以在这个基础上,运用我们所学的知识对中药未知化学成分单体化合物进行探索。 1 单体化合物结构鉴定的一般程序 1.1纯度检测 在进行有效成分的结构研究之前,必须对该成分的纯度进行检验,以确定其为单体化学成分,这是鉴定或测定化学结构的前提。一般常用各种色谱法进行纯度检测,此外,固体物质还可通过测定其熔点,考察其熔距的大小作为纯度的参考[1]。液体物质还可通过测定沸点、沸程、折光率及比重等判断其纯度[2]。对已知物质来说无论是固体还是液体物质,如其比旋度与文献数据相同,则表明其已是或接近纯品。 用于纯度检测的物理常数的测定包括熔点、沸点、比旋度、折光率和比重等的测定。固体纯物质的熔点,其熔距应在0.5度~1.0度的范围内,如熔距过大,

挥发油提取工艺概况 摘要:介绍了中药挥发油活性成分提取方法的研究进展,阐述各种提取方法的特点及概 况。 挥发油(volatile oil)又称精油,是植物体内的次生代谢物。临床及现代药理学研究 表明,常用的解表、行气活血、芳香化湿等中药所含的挥发油具有显著疗效。在中药制剂的 研制和生产中,提取和保留挥发油成分是保障药物疗效的重要步骤之一。现将中药挥发油提 取方法的研究进展作一综述。[1] 1 中药挥发油的质量标准 目前对中药挥发油的定量定性分析方法主要是指纹图谱色谱法, 包括薄层色谱、气相色 谱-质谱联用仪、高效液相色谱、高效毛细管电泳、高速逆流色谱 [2]其中又以gc-ms和hplc测定中药挥发油含量较为常用。 2 中药挥发油的提取方法 2.1 水蒸气蒸馏法 水蒸气蒸馏法是最常用的挥发油连续动态提取法,具有操作简便、效率较高等优点,在 中药的研制与生产中应用广泛。其方法是将药材粗粉先用水浸泡,然后通入水蒸气,使挥发 油和水蒸气一同蒸出,再通过不同方法或直接分层分取挥发油。分取挥发油的方法有芳香水 析分取,或用氯仿、石油醚、乙醚等有机溶剂萃取。其不足之处是温度较高,耗时较长,易 使对湿热不稳定和易氧化的挥发油成分发生变化,为此,许多人对此不足进行了改进。对于 热不稳定的挥发油有效成分,用水蒸气蒸馏法时需加以改进,可采用50 } 60℃浸取并减压 的蒸馏工艺。如当归挥发油提取川,常压下水蒸气蒸馏法的挥发油得率为0. 32%一0. 400lc, 而且所需温度较高,作为当归挥发油的主要成分蔓木内酷会异构化;改进减压蒸馏工艺,在 50 } 60℃浸取当归挥发油,得率可提高到0. 540lc0. 640lc,较常压下直接水蒸气蒸馏法 的得率高出了400lc。针对医院制剂生产品种多、规模小,而采用芳香水上盐析分取时难以 形成油层、不易收油的问题,许多研究者对传统方法进行了改进,采用加盐、降温的新工艺, 降低了挥发油在水中的溶解度,从而减少了损失。改进后的水蒸气蒸馏法,能得到更广泛的 应用。[3] 2.2 超临界流体萃取法 超临界流体萃取(sfe)是利用超临界状态下的流体作为萃取溶剂,从液体或固体物料中 萃取出某种或某些组分的一种新型分离技术。超临界流体(scf)是指物质的一种特殊存在状 态。当温度和压力达到某一点时,物质气液两相的相界面消失,成为均相体系,在这个体系 中存在的流体就是scf。scf的密度接近于液体,而溶质在溶剂中的溶解度一般与溶剂的密度 成正比,因而scf具有与液体溶剂相当的萃取能力。scf的黏度和扩散系数与气体相近,因 而scf具有气体的低黏度和高渗透能力,故在萃取过程中的传质能力远大于液体溶剂的传质 能力。sfe在临界点附近操作,此时温度和压力的微小变化将引起流体溶解能力的显著变化。 利用这一性质,可在较高压力下,使溶质溶解于scf中,然后通过降压或 升温的办法来降低流体的密度,从而使溶解的溶质因溶解度下降而析出,溶质和溶剂分 离,达到萃取的目的(目前使用的scf是二氧化碳)。[4]方颖等对不同提取方法提取的缬草 油化学成分进行比较研究,采用超临界c0,萃取法和水蒸气蒸馏法从撷草中提取撷草油,用 气相色谱领谱联用(gc-ms)法进行化学成分定性和相对含量的比较,结果超临界c0,萃取法提 取出的挥发油鉴定出98种成分,水蒸气蒸馏法提取出的挥发油经鉴定出67种成分,共有成 分47种,且超临界法所得撷草油的收率约为水蒸气蒸馏收率的1. 8倍。金建忠[c. i〕对超 临界c0,萃取紫苏叶挥发油工艺进行了研究,以挥发油得率为考察指标,研究了萃取压力、 萃取温度、c0,流量和萃取时间对挥发油得率的影响,结合单因素试验与正交试验,确定最佳 工艺条件为萃取压力20 mpa,萃取温度35 0c , co=流量10 kgh-,萃取时间2h,在此条件下

八角茴香油的提取及定性定量分析 八角茴香来源于八角科植物八角茴香成熟果实。辛,温。归肝、肾、脾、胃经。温阳散寒,理气止痛。用于寒疝腹痛,肾虚腰痛,胃寒呕吐,脘腹冷痛。八角茴香主要含挥发油,主要是反式茴香脑,其次是茴香醛,还有少量桉数脑、柠檬烯、a蒎烯等。自20世纪80年代至 今,从不同产地、不同品种的数皮、枝叶和果实中分离坚定出多种化合物,分别为茴香醛、 4-顺式丙烯基茴香醚、3-蒎烯、1,8-桉叶素、3■水芹烯、a-水芹烯、1-(3 -甲基-2- 丁烯氧基) -4-反式丙烯基苯、L-柠檬烯、异松油烯、a-松油醇和萜品烯醇及苯甲酸、水杨酸、棕榈酸、 顺-2-甲基丁烯酸和其他一些酚酸。药典规定:八角茴香油不得少于4%。 【实验目的】 1. 掌握从含挥发油中草药中提取挥发油的原理及测定方法。 2. 练习挥发油测定器的使用方法。 3. 了解挥发油的一般检识方法。 【实验原理】 挥发油与水不相混溶,当受热后,二者的蒸气压和大气压相等时,溶液即开始沸腾,继续加热则挥发油可随水蒸气蒸馏出来。因此天然药物中挥发油成份可用蒸馏法提取。 挥发油所含成份比较复杂,构成挥发油的成份类型大体有萜类化合物、芳香族化合物、脂肪族化合物、其他类化合物。挥发油再常温下可自行挥发而不留任何痕迹,这是挥发油与脂肪油的本质区别。【实验步骤】 1. 提取挥发油 称取八角茴香20g (精确至1 %),捣碎①,装入500ml烧瓶中加水250ml摇匀,连接挥发油测定器与回流冷凝管②。自冷凝管上端加水使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入 烧瓶③时为止。置电热套中缓缓加热至沸④,并保持微沸,至测定器中油量不再增加,停止加热,放置片刻,开启测定器下端的活塞,将水缓缓放出,至油层上端到达刻度0线上面5mm 处为止。放置15?20min以上,再开启活塞使油层下降至其上端恰与刻度0线平齐,读取挥发油量⑤,并计算八角茴香中挥发油的含量(% )。 2. 定性分析 ⑴ CMC-Na 硅胶板TLC 鉴定⑥ 样品:提取所得挥发油 对照品:茴香醚的乙酸乙酯溶液(0.2宀1ml)

中药颗粒剂辅料的研究现状 中药颗粒剂是在汤剂和散剂基础上发展起来的剂型,由于保持了汤剂作用迅速的特点,且体积小,服用、存储及运输较方便,在80年代曾以年递增40.9%的速度发展,可谓近年发展最快的一种中药固体制剂。1996~1999年间批准的443种新中药品种中,颗粒剂占17.2%,排列第3位。随着药物制剂朝着“三效”(高效、速效、长效)和“三小”(毒性小、副作用小、剂量小)的方向发展,以及高速搅拌制粒法、喷雾干燥制粒法、滚动凝聚制粒法等新工艺的应用,中药颗粒剂出现了无糖型、泡腾型、包衣型、吞服型等新类型,新辅料在中药颗粒剂中的应用研究也越来越多,本文就此现状作一概述。 1 稀释剂(填充剂) 蔗糖、糊精和淀粉是传统的稀释剂,但蔗糖有吸湿性,糖尿病、肥胖症、高血压、冠心病、龋齿等患者不宜长期服用,糊精和淀粉的冲溶性不甚理想。为开发性能优良的稀释剂,药学工作者作了许多研究。 1.1 乳糖易溶于水,性质稳定,无吸湿性,与大多数药物不起化学反应,对主药含量测定的影响较小,是很好的稀释剂。如:复方芩柏颗粒剂的最佳辅料比为浸膏粉:乳糖=8:2;清喉消炎冲剂的辅料比则以β-环糊精:糊精:乳糖=1:3:5为佳。《中国药典》2000版一部首次收载了4种乳糖型颗粒剂。 1.2 甘露醇、木糖醇、甲壳胺、双岐糖抗病毒颗粒的辅料糊精改为甘露醇后,在冷热水中均可溶解,经临床观察发现改变辅料不影响疗效,对需控制糖摄入的患者增加了一种选择。对续春冲剂的研究表明:以易溶的甘露醇、木糖醇和完全水不溶的甲壳胺为辅料的制剂效果均不好,而双岐糖溶于水,有一定的水吸附能力,溶解速度较慢,无论单独与浸膏粉制粒或与淀粉等混合制粒,其制粒效果均好,结果最佳工艺处方为浸膏粉:双岐糖:淀粉=10:3:2。本类辅料中,蔗糖、乳糖、甘露醇、木糖醇、双岐糖等兼有矫味的功能。 另外,用可溶性淀粉或水溶性糊精作稀释剂,其溶解性比淀粉好 2 润湿剂与粘合剂 2.1此类辅料能使药物细粉湿润、粘合,以便制成合格的颗粒,在使用时应考虑其种类、浓度及药粉的混合 均匀度等因素。 2.2 乙醇为半极性润湿剂,当原料含浸膏较多时,用水润湿易结块,故常用不同浓度的乙醇作润湿剂。如:复方芩柏颗粒剂用50%乙醇为润湿剂,醇的用量为浸膏粉的4%;益脑安神颗粒剂用37.6%的乙醇作润湿剂,使合格颗粒收率达94.52%;补肾壮骨颗粒用的乙醇浓度为60%。管玉珠等在研究抗感颗粒剂的工艺时发现醇浓度直接影响颗粒剂外观;醇浓度低于85%时,颗粒颜色深,在湿粒干燥时出现软化结块现象;醇浓度为90%时,制得颗粒颜色浅,易干燥。笔者在研制平脂冲剂时也有类似发现。因此用乙醇作润湿剂时要控制好其浓度及用量,并迅速搅拌,立即制粒,减少挥发。 2.3 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一种合成高分子聚合物,性质稳定,能溶于水或醇,在40年代以血容量补充药问世,70年代起本品开始用作片剂、颗粒剂的粘合剂,《美国药典》19~23版已相继收载。国外产品有美国ISP公司的Plasdobe和德国BASF公司的Kollidon等。PVPK30有良好的溶解性和稳定性,对很多品种有较佳的粘合性和崩解性,在西药制剂中应用日益广泛,现也用于中药制剂。魏凤玲等在制备葛根等的70%醇提物颗粒时用10% PVPK30作粘合剂制剂效果满意;刘利根等用3% PVP乙醇液作粘合剂制备出吞服型双黄连颗粒剂。另外,羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、低取代羟丙基纤维素(L-HPC)、聚乙二醇(PEG) 等也试用作中药颗粒剂的粘合剂。

中药化学――挥发油类 挥发油类(VOLATILEOILS)又称精油(EssentialOils),是一类具有挥发性可随水蒸汽蒸馏出来的油状液体,大部分具有香气,如薄荷油、丁香油等。含挥发油的中草药非常多,亦多具芳香气,尤以唇形科(薄荷、紫苏、藿香等)、伞形科(茴香、当归、芫荽、白芷、川芎等)、菊科(艾叶、茵陈篙、苍术、白术、木香等)、芸香科(橙、桔、花椒等)、樟科(樟、肉桂等)、姜科(生姜、姜黄、郁金等)等科更为丰富。含挥发油的中草药或提取出的挥发油大多具有发汗、理气、止痛、抑菌、矫味等作用。 (一)通性 1.大多数挥发油无色或淡黄色。均具特殊气(多为香气)与辛辣味,一般在室温下可挥发。 2.极大多数挥发油比水轻,仅少数挥发油比水重,如丁香油、桂皮油等,一般在0.850~1.180之间。 3.挥发油难溶于水,能完全溶解于无水乙醇、乙醚、氯仿、脂肪油中。在各种不同浓度的含水乙醇中可溶解一定量,乙醇浓度愈小,挥发油溶解的量也愈少。挥发油在水中能溶解少量而使水溶液具该挥发油特有的香气,医药上常利用这一性质来制备芳香水与注射剂,如薄荷水、鱼腥草注射液、柴胡注射液等。 4.各种挥发油均具一定的旋光性与折光率,折光率是挥发油质量鉴定的重要依据,一般挥发油的折光率都在1.450~1.560之间。 5.挥发油是由多种化学成分组成的混合物,故多数无确定的沸点与凝固点。考试大网站整理 6.在低温时,挥发油中常可有固体物质(为油的组成之一)析出,如薄荷油中析出薄荷醇,桂皮油中析出桂皮醛,樟油中析出樟脑等。 (二)化学组成 挥发油为多种类型化合物的混合物,其中有脂肪族化合物、芳香族化合物,但更多为萜类衍生物,兹分述如下: 1.脂肪族化合物:有烃、醇、醛、酮、酯等,广泛存在于植物特别是水果中。如正丙醇、辛醛、醋酸乙酯、甲酸、辛酸的乙酯等。 2.萜类(Terpenes)化合物:萜类化合物的基本结构大多为异戊二烯,具有(C5H8)n的通式。C10H16称为单萜类,C5H24称为倍半萜类,C20H32称为二萜类,由6个或8个异戊二烯组成的化合物分别叫三萜类和四萜类,由更多异戊二烯组成的化合物叫多萜类。挥发油中的萜类主要为单萜与倍半萜。多萜类在挥发油中并不存在,而为某些树脂、色素、橡胶等的成分。挥发油中的萜类化合物可

收稿日期:2002-11-25. 作者简介:陈静威(1967-),女,硕士,黑龙江大学化学化工学院教师,研究方向:天然药物化学. 留兰香挥发油化学成分的研究 陈静威,吴 振,闫鹏飞,王玉玲 (黑龙江大学化学化工学院,黑龙江哈尔滨150080) 摘 要:利用气相色谱P 质谱对留兰香的挥发油成分进行了研究,共鉴定出了66种组分.其中主要组分为:香芹酮、柠檬烯、二氢香芹酮、桉油素、B -蒎烯、香芹乙酸酯、A -蒎烯、反-石竹烯、顺式香芹酮、B -水芹烯、香芹醇、B -波旁烯、A -萜品醇等。其中香芹酮的含量最高,占挥发油总量的59.58%,柠檬烯含量为13.31%,二氢香芹酮含量为8.85%。三种成分占总挥发成分的81.74%。检出成分占挥发油总量的95.48%。 关键词:留兰香;挥发油;气相色谱P 质谱;香芹酮 中图分类号:O65612 文献标识码:A 文章编号:1672-0946(2003)01-0072-03 Study on chemical constituents of essential oil from Mentha s picata L . CHEN Jing-wei,W U Zhen,YAN Peng-fei,W ANG Yu-ling (School of Chemistry and Chemical Engineering,Heilongjiang University,Harbin 150080,China) Abstract :Studied the chemical constituents of essential oil from Mentha spicata L .by GC P MS,and identified 66components.The main components parts of essential oil were carvone,limonene and dihydrocarvone. Key words :Mentha s picata L .;essential oil;carvone;GC P MS 留兰香(Mentha s picata L .)为唇性科薄荷属植物留兰香的叶、嫩枝、或全草,异名绿薄荷(广西、广东)、香花菜(广东、云南)、土薄荷(云南、贵州)。原产南欧、加耶利群岛、马德拉群岛和前苏联。我国新疆有野生,河北、江苏、浙江、广东、广西、四川、贵州、云南等地有栽培。本品味辛甘、性微温,为辛凉解表之品,具有疏风、理气、止痛之功效[1] 。主要以香料用于糖果、饮料和牙膏和药品中,做驱风及芳香兴奋药[2] 。叶、嫩枝或全草入药,治感冒、发烧、咳嗽、胃肠胀气、跌打瘀痛、目赤辣痛、乌疔、鸡窝寒、全身麻木及小儿疮疖。药理研究表明:留兰香具有抗人体病原真菌的活性和抗炎活性[3] 。用于 治疗骨质变性,关节炎,粘液囊炎,鼻窦炎等炎症, 也有报道其具有抗病毒活性 [4] 。国内外对薄荷属 植物的化学成分和药理研究比较深入,其中薄荷、 欧薄荷的研究报道较多 [5,6] ,对留兰香的研究较少, 有关非国产留兰香挥发油成分国外曾有过报道[7] 。国内主要对薄荷的研究较多。故本文对留兰香的挥发成分进行了分析。 1 实验部分 1.1 仪器及材料 气相色谱P 质谱联用仪器:美国Agilent Techno-l ogies 的HP 6890N P 5973N 仪器。本实验所用的留兰 香由哈市提供。1.2 挥发油的提取 将干燥的留兰香全草500g,切碎。用挥发油提取器连续提取6h 。得淡黄色具有特殊香味的挥发油。1.3 实验条件 第19卷第1期 2003年2月 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) Journal of Harbin University of Commerce Natural Sciences Edition Vol.19No.1Feb.2003