§3-6 割 集 分 析 法

一、割集与基本割集

1)、割集 割集是支路的集合,它必须满足以下两个条件: (1) 移去该集合中的所有支路,则图被分为两部分。 (2) 当少移去该集合中的任何一条支路,则图仍是连通的。

需要说明的是,在移去支路时,与其相连的结点并不移去。

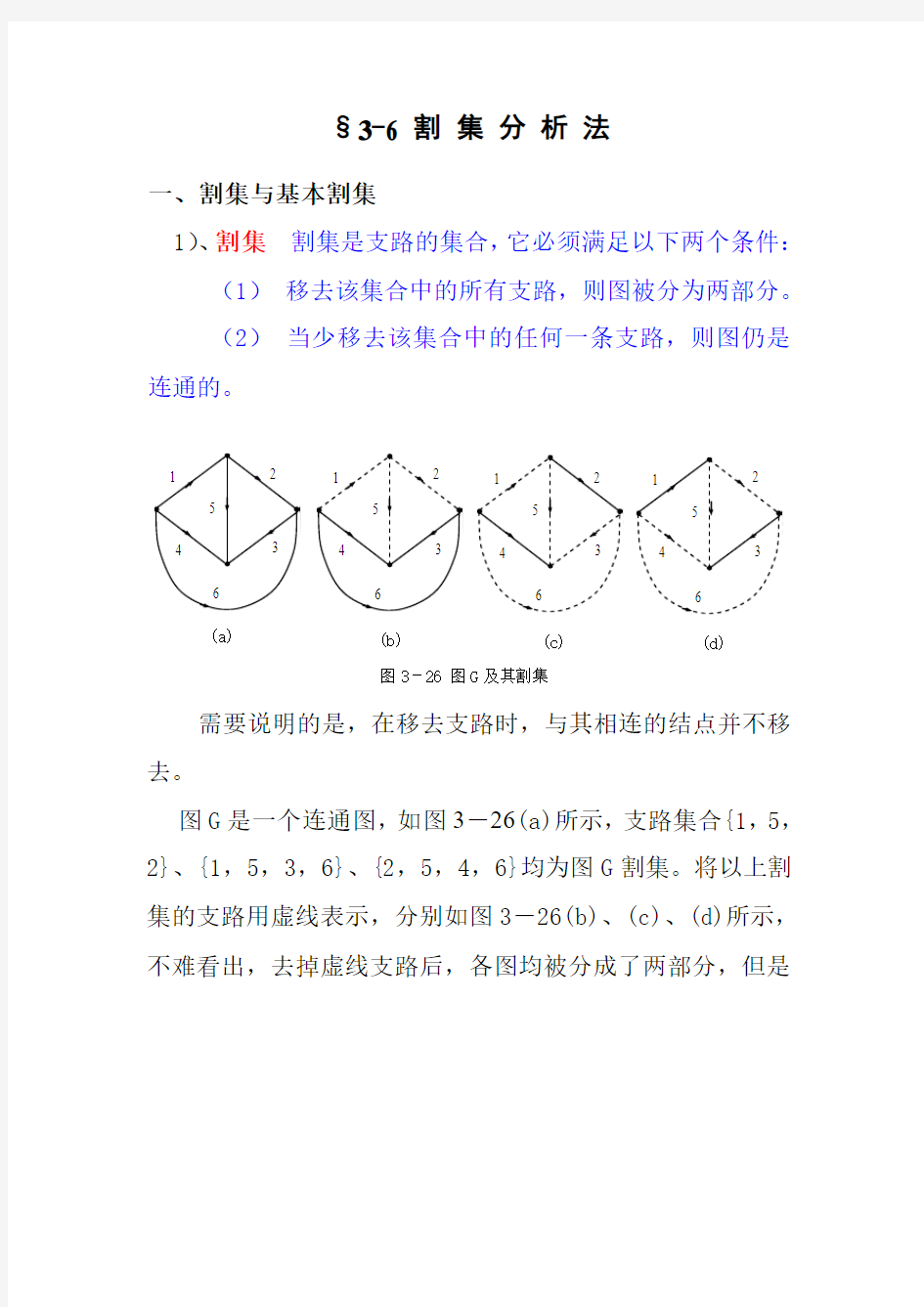

图G 是一个连通图,如图3-26(a)所示,支路集合{1,5,2}、{1,5,3,6}、{2,5,4,6}均为图G 割集。将以上割集的支路用虚线表示,分别如图3-26(b)、(c)、(d)所示,不难看出,去掉虚线支路后,各图均被分成了两部分,但是

图3-26 图G 及其割集

(a)

(b)

(c)

(d)

只要少去掉其中的一条虚线支路,图仍然是连通的,故满足割集所要求的条件。

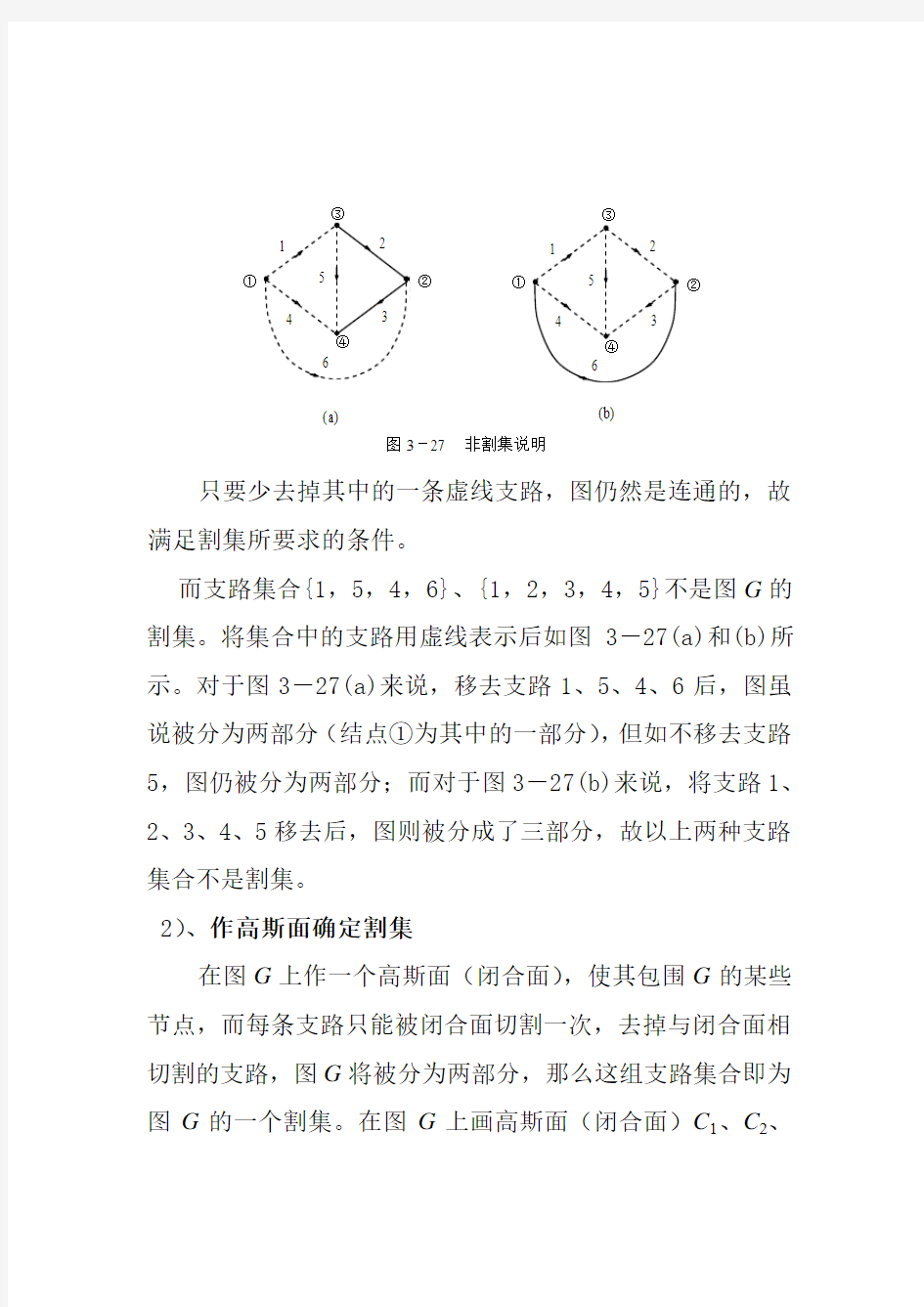

而支路集合{1,5,4,6}、{1,2,3,4,5}不是图G 的割集。将集合中的支路用虚线表示后如图3-27(a)和(b)所示。对于图3-27(a)来说,移去支路1、5、4、6后,图虽说被分为两部分(结点①为其中的一部分),但如不移去支路5,图仍被分为两部分;而对于图3-27(b)来说,将支路1、2、3、4、5移去后,图则被分成了三部分,故以上两种支路集合不是割集。 2)、作高斯面确定割集

在图G 上作一个高斯面(闭合面),使其包围G 的某些节点,而每条支路只能被闭合面切割一次,去掉与闭合面相切割的支路,图G 将被分为两部分,那么这组支路集合即为图G 的一个割集。在图G 上画高斯面(闭合面)C 1、C 2、

(a)

(b)

图3-27 非割集说明

①

②

③

①

②

C 3如图3-28所示,对应割集C 1、C 2、C 3的支路集合为{1,5,2}、{1,5,3,6}、{2,5,4,6}。

3)、基本割集

基本割集又称单树支割集,即割集中只含一条树支,其余均为连支。如选支路1、5、3为树支,如图3-29所示,则割集C 1,C 2,C 3为基本割集,基本割集的方向与树支的参考方向一致。

当树选定后,对应的基本割集是唯一确定的。当然选的树不同,相应的基本割集也就不同。如选支路1、5、6为树支以及选支路1、5、2为树支的基本割集分别如图3-30 (a)和(b)所示。当图G 有n 个结点、b 条支路时,基本割集的数目等于树支数,为(n -1)。

图3-28 作高斯面确定割集

C 1

2

C 3

图3-29 基本割集

二、割集分析法

割集分析法与回路分析法一样,是建立在“树”的基础上的一种分析方法。割集分析法是将树支电压作为一组独立的求解变量,根据基本割集建立KCL 方程,因此割集分析法也可以称为割集电压分析法。割集分析法的选树原则与回路分析法相同,即尽可能将电压源及电压控制量选为树支,电流源及电流控制量选为连支。

设网络的图有n 个结点,b 条支路,则割集分析法中基本割集的数目与树支数相等,为(n -1)个,树支电压变量也为(n -1)个。因此当电路中电压源支路较多时,采用割集分析法最为有效。

下面通过例题说明割集分析法的求解过程。

图3-30 基本割集示例 C 1

(b)

(a)

C 3

C 2

例3-16 用割集分析法求图3-34(a )所示电路。

解:割集分析法的求解步骤如下:

(1) 画出电路的拓扑图,选一个“合适”的树,并给各

支路定向。

本电路的拓扑图如图3-34(b )所示。其中粗线为树,树支电压为u 1、u 2、u 3,参考方向如箭头方向所示。

(2) 画出基本割集及其参考方向。

基本割集C 1、C 2、C 3如图3-34(b )所示,其参考方向与树支电压方向相同。 (3) 写基本割集的KCL 方程。

图3-34 例3-16图

5s (a )

(b )

C 12

C 3

为写方程方便起见,将基本割集C 1、C 2、C 3画在原电路上,如图3-34(c )所示。每一条支路的电流都可以用树支电压以及激励源表示。对应基本割集的KCL 方程分别为

03

2

15

11

1

23=++

-+

---R u u R u u R u u u s

(1)

01

1

233

2

142

=---

++

+-R u u u R u u R u i s

(2)

023

1

1

23=++

--s i R u R u u u (3)

(4) 联立求解,得树支电压u 1、u 2、u 3。 (5) 利用树支电压求得电路的其它物理量。

(c )

s C 3

C

C C 2

C 3

(d )

图3-34 例3-16图

如所选树如图3-34(d )所示,则所得基本割集方程正好是结点电压方程,所以结点电压法是割集分析法的特例。

例3-17 重做例3-7所示电路。求结点①与结点②之间的

电压12

u 。

解:选树支电压如图,分别为u 1、u 2和u 3 。u 3等于22V ,可以不建立关于u 3的基本割集方程。另外两个基本割集的KCL 方程分别为 C 1

8)1(3)22(411=+++-u u

C 2 025)22(51822=-++?+u u 两式联立求解得

V u 111=,V u 5.152-= 所以 V u u 11112==

4S

2

图3-35 例3-17图

例3-18 电路如图3-36(a )所示。已知:

S

G 11=,S G 2 2=,S G 3 3=,S G 5 5=,V u s 1 1=, V u s 3 3=,

A i s 3 3=, 4 4V u s =,V

u s 6 6

=。试用割集分析法求电流i 1以

及电压源u s1发出的功率p 。

解:选树如图粗线所示,树支电压如图3-36(b )所示,为u 1、u 4和u 6。

因为V u u s 4 44==,V u u s 6 66== ,所以可以不建立关于u 4和u 6的基本割集方程,故只需要列关于u 1的基本割集方程。基本割集C 1如图3-36(a )所画,其方程为

)()()(36145612111=+++-+++-s s s s s i u u u G u u G u u G

图3-36 例3-18图

u s4(a )

(b )

即 024 81=+u 得 V u 3 1-=

所以 A u u G i s 4)13()(1111-=--=-= W i u p s 411=-=

集总参数分析方法 求解非稳态导热问题最终可以归结为从数学上求解包含非稳态项的导热微分方程及相应单值性条件所构成的定解问题。完全从分析解得角度求解这类问题往往难度很大,如果能在合理假设下找到一种简便的方法,就会给一部分瞬态导热问题的求解带来很大的便利,这就是本节将要讨论的集总参数分析方法,简称集总参数法。 1.1.1基本概念 试考察一个小金属零件的热处理过程,设从加热炉中取出的零件具有均匀一致的温度t 。,把它投入容量相当大,温度等于t f 的液体中淬火。金属零件与液体间的表面传热系数等于h 。如果该零件的内部导热热阻相对于外部对流热阻足够小,就有理由认为从零件的核心处到冷却液的全部温降主要发生在液体一侧,而固体内部任何位置在整个冷却过程中随时保持均与一致的温度,这种近似处理的方法就好像把整个物体看做一个质点,无论它的实际体积,质量多大,在同一个时刻只具有一个温度值。于是该非稳态导热过程的解得形式只能是 )=τ(f t 即此时物体内部温度场只随时间,而不随几何位置变化。这正是它被称作“零维问题”的原因,这种在近似忽略物体内部导热热阻条件下求解瞬态导热问题的方法就是集总参数分析方法,它能使问题的分析求解变得十分简单,而由此引起的误差稍后可以从与精确解的对比中得到。 1.1.2集总参数分析方法 试考虑任意形状的物体,它的体积是V,表面积是A 具有均匀一致的初始温度t 0,把它突然投入到温度为t f 的流体中(t f >t 0)设流体与物体表面间的传热系数为h,以及物体的各项物性参数均保持常数,下面根据集总参数分析方法的指导思想推出物体温度随时间变化的具体关系式。 可以采用两种不同的指导思路,(1)从导热微分方程入手,把物体与流体之间的热量交换视为虚拟内热源,并注意这是零维问题。(2)从能量平衡的角度出发,建立非稳态导热问题的数学模型,这里采用后一种方法,它容易理解,而且物理概念清晰。 物体冷却过程中的能量平衡关系为 )(f t t hA d dt pcv -=-τ 该式表明,物体温降所释放的热流量等于流体所吸收的热流量,注意上式中的负号必不可少。令过余温度θ=t-t f,上式重新写成 θτ θhA d d pcv =- 相应的初始条件表示为 f t t -=0)0(θ

应用行为分析法概述 应用行为分析法简称ABA,是指将任务(即教学的知识、技能、行为、习惯等)按照一定的方法和顺序分解成一系列较为细小而又相互独立的步骤,然后采用适当的强化方法,按照任务分解确定的顺序逐步训练每一小步骤,直到孩子掌握所有步骤,最终可以独立完成任务,并且在其它场合下能够应用其所学会的知识、技能。这是一种常被用来对有发育障碍的儿童进行早期行为干预与训练的操作性方法体系。目前,国内外较多地用于孤独症儿童的早期训练。应用行为分析法的原理是操作性条件反射理论,其核心是步骤分解,即分解目标、使用提示帮助、强化、反复练习。 第一、分解目标 顾名思义,分解目标就是把任务(知识、技能、行为、习惯等)分成若干个细小且相对独立的步骤。 在目标的分解时,要因人而异,充分考虑孩子的个别差异性:不同程度的孩子有不同的目标分解,同一程度的孩子可能因为学习的接受方式不同采用不同的目标分解。例如,小豪和华仔两位同学都认识很多的汉字,但是他们掌握汉字的方法却大相径庭:小豪是从认识单字开始,再到认识词语,最后通过字词来读句子;华仔正好相反,他从句子中认识单字,再通过单字学习词语。因此两者教学目标的制定和步骤分解是完全不同的。同时,在训练中要认真分析孩子的情绪表现及接受程度并做经常性的适度的调整。 设置的目标要可直接用于操作,越细越有效。比如,在教拼图时,第一步是给他两张单色的,但是镶嵌口幅度很明显的图片让他拼,目的是让他将两张

分离的图片通过拼凑合成一张,容易产生成功感,有利于后面的学习;第二步是给他两张颜色差异较大,但镶嵌口仍很明显的图片让他拼,使他开始注意画面有所不同;第三步是给他两张有图案但镶嵌口缩小的图片让他拼,从中将图片和镶嵌口结合起来;第四步是在原有的图片当中增添一张镶嵌口不吻合的图片,让他了解并不是每一张图片都可以拼凑成完整的图片。往下的步骤可以适当的增加难度。 从中可以看出:应用行为分析法把每项技能分成很细小的步骤练习,就是为了使孩子在学习中更容易获得成功,尽量使他们在学习过程中减少挫折感。训练中孩子必须先学会每项技能的第一步,才可以开始学习第二步。 第二、使用提示帮助 孤独症孩子的障碍或异常主要体现在言语发展与沟通、社会交往以及情绪与行为模式等方面。因此要让孤独症孩子认识一种事物,明白一种现象,模仿一个动作,建立一个概念既缓慢又困难,更不要说让孤独症孩子自觉的去学习某一样东西了。这个时候为了促使孩子对指令做出正确的反应,必须使用提示(这包括手把手的练习、语言提示、手势和操作示范提示等)帮助。 使用提示的目的就是帮助孩子在指令和正确反应之间建立联系,保证孩子反应的正确性,使强化的目的加以实现。比如认识形容词大小,拿出一个足球和一个乒乓球,让他从中拿出大的球给老师,如果他不理解大小的概念通常的反应都比较随意。这时就必须示范或手把手的提示,指着或拿起足球告诉他“这个球大”,然后再让他依葫芦画瓢完成指令;如果他认识足球和乒乓球,可以语言提示他“足球大,把大的球拿给老师”。 有了这样的提示,孩子才可能对指令做出正确的反应。通过多次的提示和

自闭症儿童康复治疗中的应用行为分析法 应用行为分析法(applied behavioral analysis, ABA)在1987年由Lovaas报道,对一组19例孤独症儿童采用ABA疗法干预2年时间,结果有9例儿童基本恢复正常,其他儿童也有不同程度的好转,这一报道引起了轰动。其后许多研究者重复了ABA,也获得了不同程度的成功。 Lovaas的研究对象主要是3岁左右的孤独症儿童,这是取得良好效果的重要因素。但是目前认为即使对于较大的孤独症儿童,ABA仍有很高的应用价值。ABA采用行为塑造原理,以正性强化为主,刺激孤独症儿童各项能力发展。其核心部分是任务分解技术( discrete trial therapy,DTT)。典型DTT技术包括以下步骤:①任务分析与分解;②分解任务强化训练:在一定的时间内只进行某分解任务的训练;③奖励(正性强化)任务的完成:每完成一个分解任务都必须给予强化( reinforce);④辅助:根据儿童的情况给予不同程度的提示或帮助;随着所学内容的熟练程度,逐渐减少提示或帮助;⑤停顿(interval):在2个分解任务训练之间要有短暂的休息。训练要求个体化,系统化,严格性,一致性,科学性。治疗强调为每周40小时。 一、应用行为分析法的特点 ABA的特点是:①方法结构化;②教学系统化;③操作目标化;④非专业人员可以操作;⑤实践性。学习ABA不能只通过我们掌握有关理论原则,理论学习虽是不可缺少的,但学习者必须有足够的实践经验和操作经历。只有在实际操作中准确把握ABA的原则和技巧,才能真正提高孤独症儿童的康复训练技巧。 二、任务分析法(目标行为分解) 把要培养的行为分成若干个子行为,然后用正强化一步步培养建立的过程称为任务分析法,也叫工作分析法。就是说把学习的最终目标行为分解成一连串的小步骤动作行为,让儿童循序逐个学习每个小步骤的行为,最终完成目标行为的学习。具体由塑造法和连锁法来实施的。 目标行为指训练时所期望出现的行为及达到的标准。 例如:(1)小明能独自行走十步远的距离。 (2)小明在帮助下,能用筷子吃完二两面条。 (3)小明在1个月的训练期内,每日撞头次数由10次降为3次。

【主要内容】 ABA的基本知识:名称与历史起源;理论基础与原理;基本思想与原则;课程与实施要求 ABA的重要前提:行为评估与分析 ABA的基本原则:目标行为分析/分解 ABA的操作方法:分解式尝试教学法(DTT);关键性技能训练法(PRT) ABA的三大策略:强化策略;刺激控制策略;厌恶控制策略 ABA的主要应用:适应行为的培养;问题行为的解决 ABA的发展趋势:言语-语言治疗与ABA相结合 ABA的基本知识 .名称与历史起源 .理论基础与原理 .基本思想与特点 .课程与实施要求 名称与历史起源 应用行为分析法(Applied Behavior Analysis,简称ABA),也称“行为训练法”、“行为改变技术”等。“行为分析”是研究行为、行为的变化及影响因素的一门科学;“应用行为分析”是将行为分析所得的结果进行应用,以达到理解行为和环境之间功能性关系的科学。 Applied—应用 学校(学业学习/功能性学习/职业训练/人际互动/班级管理) 家庭(生活训练/家事学习/亲子互动/教养方式/休闲娱乐) 社会(社交活动/职场适应/社会规范) 医疗(行为/药物/心理) Behavior—行为 所有面向(社会/认知/情绪/语言/游戏/心智/动作技能) 可观察、可度量、具体的(三者缺一不可/行为目标的基础) 排除主观价值判断(教育公平/个别化教育)

Analysis—分析(科学、验证、系统化) ABA作为一种干预模式,于20世纪60年代由美国加州大学洛杉矶分校的心理学教授伊瓦·洛瓦斯(Ivar Lovaas)针对自闭症最突出的行为障碍问题,基于传统的行为主义学习理论和操作条件作用而发展演变出的一套较为完整的行为训练技术和操作系统。 Lovaas博士及助手于1987年和1993年发表了两个追踪研究,结果表明ABA早期治疗能显著改善自闭症儿童的功能。19个接受密集行为治疗的孩子,有9个能成功地完成常规教育课程,并在智力测验、适应技能和情绪功能方面,看不出他们和同伴有什么差别。即便是那些没有获得最佳结果的孩子,也在语言、社交、自理和游戏技能方面有重大收获,除了两人以外,其他孩子都发展出了功能性语言。在这一研究中,孩子开始接受治疗的年龄都在三岁以下。他们平均每周接受40个小时的个别治疗,由加州大学洛杉矶分校的本科生实施,并受到研究生和心理学家的指导,平均治疗时间在两年或两年以上。 1993年凯瑟琳·莫里斯(Catherine Maurice)出版《让我倾听你的心声》(Let Me Hear Your Voice),记述了她运用行为课程对两个自闭症孩子的治疗,之后ABA迅速广泛流行。与许多专业人士和儿童家长一样,Maurice女士一开始对行为治疗不甚了了,曾认为行为治疗太消极、太僵化。此外,她也曾认为,行为治疗效果有限,会使儿童形成机械的行为方式。但其经验证明,积极、灵活地运用行为治疗会取得显著效果。 1998~2004与美国法律有关ABA之听证会及法院判决显示,ABA被肯定是自闭症教育中最有效之介入策略。目前,ABA在全世界具有广泛影响(国际ABA协会有41个会员国家),它非常完善地诠释并运用了“正强化”、“惩罚”、“消退”、“链锁”、“辅助/提示”、“渐隐”、“泛化”等行为矫正技术,在操作上形成了一套完整、科学、系统的程序。 【小资料】ABA的经典研究及实践项目 ◎UCLA幼儿自闭症项目(Lovaas负责) ◎“五月学院”的研究(The May Institute Study) ◎默多克早期干预研究(The Murdoch Early Intervention Program) ◎加州大学-旧金山研究项目(The UC-San Francisco Study) ◎莫里斯儿童项目(The Maurice Children)

专题一应用行为分析(ABA) 【主要内容】 ?ABA的基本知识:名称与历史起源;理论基础与原理;基本思想与原则;课程与实施要求 ?ABA的重要前提:行为评估与分析 ?ABA的基本原则:目标行为分析/分解 ?ABA的操作方法:分解式尝试教学法(DTT);关键性技能训练法(PRT) ?ABA的三大策略:强化策略;刺激控制策略;厌恶控制策略 ?ABA的主要应用:适应行为的培养;问题行为的解决 ?ABA的发展趋势:言语-语言治疗与ABA相结合 ABA的基本知识 .名称与历史起源 .理论基础与原理 .基本思想与特点 .课程与实施要求 名称与历史起源 应用行为分析法(Applied Behavior Analysis,简称ABA),也称“行为训练法”、“行为改变技术”等。“行为分析”是研究行为、行为的变化及影响因素的一门科学;“应用行为分析”是将行为分析所得的结果进行应用,以达到理解行为和环境之间功能性关系的科学。 ?Applied—应用 ?学校(学业学习/功能性学习/职业训练/人际互动/班级管理) ?家庭(生活训练/家事学习/亲子互动/教养方式/休闲娱乐) ?社会(社交活动/职场适应/社会规范) ?医疗(行为/药物/心理) ?Behavior—行为 ?所有面向(社会/认知/情绪/语言/游戏/心智/动作技能) ?可观察、可度量、具体的(三者缺一不可/行为目标的基础) ?排除主观价值判断(教育公平/个别化教育) ?Analysis—分析(科学、验证、系统化) ABA作为一种干预模式,于20世纪60年代由美国加州大学洛杉矶分校的心理学教授伊瓦·洛瓦斯(Ivar Lovaas)针对自闭症最突出的行为障碍问题,基于传统的行为主义学习理论和操作条件作用而发展演变出的一套较为完整的行为训练技术和操作系统。 Lovaas博士及助手于1987年和1993年发表了两个追踪研究,结果表明ABA早期治疗能显著改善自闭症儿童的功能。19个接受密集行为治疗的孩子,有9个能成功地完成常规教育课程,并在智力测验、适应技能和情绪功能方面,看不出他们和同伴有什么差别。即便是那些没有获得最佳结果的孩子,也在语言、社交、自理和游戏技能方面有重大收获,除了两人以外,其他孩子都发展出了功能性语言。在这一研究中,孩子开始接受治疗的年龄都在三岁以下。他们平均每周接受40个小时的个别治疗,由加州大学洛杉矶分校的本科生实施,并受到研究生和心理学家的指导,平均治疗时间在两年或两年以上。 1993年凯瑟琳·莫里斯(Catherine Maurice)出版《让我倾听你的心声》(Let Me Hear Your Voice),记述了她运用行为课程对两个自闭症孩子的治疗,之后ABA迅速广泛流行。与许多专业人士和儿童

故障树分析法的内容及其分析 故障树分析法(Fault Tree Analysis)是1961~1962年间,由美国贝尔电话实验室的沃森(H.A.Watson)在研究民兵火箭的控制系统中提出来的。首篇论文在1965年由华盛顿大学与波音公司发起的讨论会上发表。1970年波音公司的哈斯尔(Hassl)、舒洛特(Schroder)与杰克逊(Jackson)等人研制出故障树分析法的计算机程序,使飞机设计有了重要改进。1974年美国原子能委员会发表了麻省理工学院(MIT)的拉斯穆森(Rasmusson)为首的安全小组所写的“商用轻水核电站事故危险性评价”报告,使故障树分析法从宇航、核能逐步推广到电子、化工和机械等部门。 故障树分析法实际上是研究系统的故障与组成该系统的零件(子系统)故障之间的逻辑关系,根据零件(子系统)故障发生的概率去估计系统故障发生概率的一种方法。对可能造成系统失效的硬件、软件、环境、人为等因素进行分析,画出故障树,确定系统失效的各种可能组合方式及其发生的概率,从而计算出系统的失效概率,以便采取相的补救措施以提高系统的可靠性。 故障树分析一般有以下一些作用: (1)指导人们去查找系统的故障。 (2)能够指出系统中一些关键零件的失效对于系统的重要性。 (3)在系统的管理中,提供了一种看得见的图解,以便帮助人们对系统进行故障分析,并且对系统的设计有一定的指导作用。 (4)节省了大量的分析系统故障的时间,简化了故障分析过程。 (5)为系统的可靠度的定性与定量分析奠定的基础。 故障树分析一般按以下顺序进行: (1)定义系统,确定分析目的和内容,明确对系统所作的基本假设,对系统有一个详细的、透彻的认识。 (2)选定系统的顶事件。 (3)根据故障之间的逻辑关系,建造故障树。 (4)故障树的定性分析。分析各故障事件结构的重要度,应用布尔代数对其进行简化,找出故障树的最小割集。 (5)收集并确定故障树中每个基本事件的发生概率或基本事件分布规律及其特性参数。 (6)根据故障树建立系统不可靠度(可靠度)的统计模型,确定对系统作定量分析的方法,然后对该系统进行定量分析,并对分析结果进行验证。 (7)根据分析提出改进意见,提高系统的可靠性。

§3-6 割 集 分 析 法 一、割集与基本割集 1)、割集 割集是支路的集合,它必须满足以下两个条件: (1) 移去该集合中的所有支路,则图被分为两部分。 (2) 当少移去该集合中的任何一条支路,则图仍是连通的。 需要说明的是,在移去支路时,与其相连的结点并不移去。 图G 是一个连通图,如图3-26(a)所示,支路集合{1,5,2}、{1,5,3,6}、{2,5,4,6}均为图G 割集。将以上割集的支路用虚线表示,分别如图3-26(b)、(c)、(d)所示,不难看出,去掉虚线支路后,各图均被分成了两部分,但是 图3-26 图G 及其割集 (a) (b) (c) (d)

只要少去掉其中的一条虚线支路,图仍然是连通的,故满足割集所要求的条件。 而支路集合{1,5,4,6}、{1,2,3,4,5}不是图G 的割集。将集合中的支路用虚线表示后如图3-27(a)和(b)所示。对于图3-27(a)来说,移去支路1、5、4、6后,图虽说被分为两部分(结点①为其中的一部分),但如不移去支路5,图仍被分为两部分;而对于图3-27(b)来说,将支路1、2、3、4、5移去后,图则被分成了三部分,故以上两种支路集合不是割集。 2)、作高斯面确定割集 在图G 上作一个高斯面(闭合面),使其包围G 的某些节点,而每条支路只能被闭合面切割一次,去掉与闭合面相切割的支路,图G 将被分为两部分,那么这组支路集合即为图G 的一个割集。在图G 上画高斯面(闭合面)C 1、C 2、 (a) (b) 图3-27 非割集说明 ① ② ③ ① ②

C 3如图3-28所示,对应割集C 1、C 2、C 3的支路集合为{1,5,2}、{1,5,3,6}、{2,5,4,6}。 3)、基本割集 基本割集又称单树支割集,即割集中只含一条树支,其余均为连支。如选支路1、5、3为树支,如图3-29所示,则割集C 1,C 2,C 3为基本割集,基本割集的方向与树支的参考方向一致。 当树选定后,对应的基本割集是唯一确定的。当然选的树不同,相应的基本割集也就不同。如选支路1、5、6为树支以及选支路1、5、2为树支的基本割集分别如图3-30 (a)和(b)所示。当图G 有n 个结点、b 条支路时,基本割集的数目等于树支数,为(n -1)。 图3-28 作高斯面确定割集 C 1 2 C 3 图3-29 基本割集

关于ABA的几个基本概念(一)ABA的基本特点 ABA大家都知道就是行为应用分析法。 1将人的社会交往活动和行为进行分解,直到最细小的但可观测的行为单元。如:“吃饭”可以分解为:“走到餐桌前”、“坐在椅子上”、“拿自己的餐具”“吃自己碗里的东西”等等。行为可以无限往下分,尽可能的细小。 通过有系统的训练,帮助孩子学会有社会适应性的行为和活动。每一种特殊儿童不能出来的行为,从简单的“看”别人,到复杂的如主动的交流和社会活动,都可以被分解成为许多工作步骤。 2、要求孩子必须对每个指令做出反应。 3、孩子的错误反应肯定不能得到解决奖励,即不能被强化。例如:发脾气,刻板行为,自伤,退缩等)。 4、同一课题的训练要重复很多次,直到在没有成人的任何指导和辅助下,孩子也能有稳定的正确的反应,将孩子的反应记录下来并且按照特定的、客观的定义和标准来评价。 课题的不同孩子的接受能力也不同,有的孩子三次就会了,有的孩子则需要一个月甚至更长时间,每个孩子都如此不同。多长时间学会只有上帝知道。 5、教学计划是针对每个孩子的不同特点而个别化设计的(IEP)。就是因人而异,因材施教的意思。 (二)ABA的基本操作分式 ——回合操作教学法(DTT) 指令(刺激)——(孩子)反应——结果(强化)——停顿。下一个回合。要对指令作出反应,听指令做反应是社会行为。 (三)行为的分解和目标行为 1、行为的分解——将一个行为分解成一系列单元行为,对每一个单元行为还可以继续分解,这样逐级将一个行为拆分为更小的,有先后顺序的行为链。 洗手的分解:会洗手要具备的能力:开水龙头——洗手——关水——擦手。如果不会洗手,就要现分解洗手——搓手——打香皂——冲手。现在都是用洗手液,更方便了,设备的发展也可以改善孩子们生活的艰难。平时没事的时候不要怨天尤人,不要总想多少年后自己S了后孩子怎么办哪。不试永远不了解孩子。教孩子时不要一根筋,一种方法打不开孩子的心灵再寻求另一种。科学的思维方式不但能解决孩子的问题也能对自己的生活有所帮助,但要一步步的来。具有阶段性和目标性。这就是目标行为的特点。

ABA应用行为分析法的相关知识 ABA采用行为塑造原理,以正性强化为主,刺激孤独症儿童各项能力发展。其核心部分是任务分解技术( discrete trial therapy,DTT)。典型DTT技术包括以下步骤:①任务分析与分解;②分解任务强化训练:在一定的时间内只进行某分解任务的训练;③奖励(正性强化)任务的完成:每完成一个分解任务都必须给予强化( reinforce);④辅助:根据儿童的情况给予不同程度的提示或帮助;随着所学内容的熟练程度,逐渐减少提示或帮助;⑤停顿(interval):在2个分解任务训练之间要有短暂的休息。训练要求个体化,系统化,严格性,一致性,科学性。治疗强调为每周40小时。 一、应用行为分析法的特点 ABA的特点是:①方法结构化;②教学系统化;③操作目标化;④非专业人员可以操作;⑤实践性。学习ABA不能只通过我们掌握有关理论原则,理论学习虽是不可缺少的,但学习者必须有足够的实践经验和操作经历。只有在实际操作中准确把握ABA的原则和技巧,才能真正提高孤独症儿童的康复训练技巧。 二、任务分析法(目标行为分解) 把要培养的行为分成若干个子行为,然后用正强化一步步培养建立的过程称为任务分析法,也叫工作分析法。就是说把学习的最终目标行为分解成一连串的小步骤动作行为,让儿童循序逐个学习每个小步骤的行为,最终完成目标行为的学习。具体由塑造法和连锁法来实施的。 目标行为指训练时所期望出现的行为及达到的标准。 例如:(1)小明能独自行走十步远的距离。 (2)小明在帮助下,能用筷子吃完二两面条。 (3)小明在1个月的训练期内,每日撞头次数由10次降为3次。 三、任务分解技术教学法 DTT五要素包括:指令,辅助,反应,结果,停顿。 DTT回合公式如下: (一)指令 1.概念指令是让孩子作出反应的刺激,即为实现目标行为提出的要求。 指令可以分为:语言指令(让孩子做什么时所说的话),非语指令(手势、示范动作、物品、卡片、视觉等)。

应用行为分析法(ABA)的介绍和一些训练项目 ABA《应用行为分析法》包括多种类型的操作。不论你想教甚么,都可以运用这些方法来操作。他们包括模仿,理解和表达语言,认知概念,社会交往,生活自理,玩(游戏)能力,大动作,精细动作都可以用回合式教学(DTT)来从最基本的能力去教。在美国,孩子一般同时学10至20个项目,包括刚提到的每种项目。最好/有效的是每周上20-40小时一对一的操作练习课。一开始,训练是以一对一为主,但是ABA也强调乏化,尽快开始加入小组或集体操作练习课。 开始训练时,需要找一个视觉和听觉刺激很少的环境。比如,找家里(睡觉房间)的一个角落,在那儿放一个小桌子和两个小椅子,按照你的孩子的年龄和能力水平,选几项要教他的技能或概念(可以参照下面提及的一些项目)。内容可以包括具体概念(名词:物品名称或图片里的物品;动词:自己的动作或图片里人的动作);比较抽象的概念(形容词:大小、颜色、长短,数字、情感…等)。训练技能项目的顺序的选择应该是从简单到复杂。开始应教与孩子自己有关的内容(比如:身体的部位、对家中人的称呼、房间里的物品…),然后再教更广泛的内容(如:房间或社会场所性能,常识……在动物园里有什么?什么时候睡觉?医生是干甚么的?等等)。开始训练前,应该先简单地“测查”一下孩子对选定的练习项目是不是已经掌握了(如果做几次,孩子都能够完成,这项联系技能就算通过了)。比如对《社会角色(医生、警察…)的认识和表达》的测查,先将几张卡片放在桌子上,让孩子指给你看哪个是医生、哪个是警察、哪个是农民,……。如果这些他已经能够认识,再试他的表达能够,一个一个地问“他是谁?”如果他还不能讲出来,就可以给他安排《社会角色表达》的项目训练。 选择的项目应该包括模仿项目(一步模仿、二步模仿、声音模仿、口形模仿等等);理解语言/听指令(一步指令、二步指令、认识东西和图片,等等);表达语言(讲出物品的名称、描述图片或复述故事情节,回答有关对此问题的询问);认知概念(包括颜色、形状、形容词、代词、介词、性别、物品的作用、相同和区别、分类、回答“为什么”、什么时候、在哪里的问题等);社会交往(社交问题、交流社会信息…,学会问问题,转告语言等);生活自理(洗脸,洗手,刷牙、做饭等。都可以分解目标,分成很小的步骤,一步一步地训练);休闲、游戏(排列积木、讲故事……等)。 每一个项目都可以参照下面的几个例子去教: 项目:摹仿大肌肉群运动: ①和孩子面对面坐按椅子上。尽量使他注意你(确定他注意了你,就可以开 始了)。 ②一边做一个动作,一边同时说“这样做。”动作可以是: 拍桌子拍手 挥手(象打招呼似的) 握双手拍腿 摇头点头 转身 用手把脸捂起来

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/b117218572.html, “应用行为分析法”在生活自理训练中的个案分析 作者:闫娇娇 来源:《学校教育研究》2017年第02期 一、问题的提出 生活自理训练是指对孤独症儿童自我料理基本生活与参与社会生活、适应社会所必需的活动能力训练。其目的是在于使儿童更好地适应学校生活、家庭生活和社会生活的需要,培养他们的个性品质和良好的生活习惯、补偿智力缺陷,使之能独立或者半独立地生活。而孤独症学生由于智能障碍以及刻板拒绝环境变化等特性,生活自理训练难度相当大,只有采取合适的方法(如应用行为分析 Applied Behavior Analysis,ABA),才能有效提高教学效果和学生的生 活适应能力。 二、理论基础 (一)应用行为分析 应用行为分析(Applied Behavior Analysis,ABA)是指将任务(即教学的知识、技能、行为、习惯等)按照一定的方法和顺序分解成一系列的较小的和相互相对独立的步骤,然后采用适当的强化方法,按照任务分解确定的顺序逐步训练每一小步骤,直到学生掌握所有步骤,最终可以独立完成任务,并且在其他场合下能够应用其所学会的知识、技能。这是一种常被用来对有发育障碍的儿童进行早期行为干预与训练的操作性方法体系。应用行为分析法的原理是操作性条件反射理论,其核心是步骤分解,即分解目标、使用提示帮助、强化、反复练习。 (二)分解式操作教学 1.步骤分解:将每一项要教的技能(skill)分成小的步骤,然后一步步地练习。顾名思义,分解目标就是把任务(知识、技能、行为、习惯等)分成若干个细小且相对独立的步骤。在目标的分解时,要因人而异,充分考虑孩子的个别差异性:不同程度的孩子有不同的目标分解,同一程度的孩子可能因为学习的接受方式不同采用不同的目标分解。 2.使用提示帮助:孤独症孩子的障碍或异常主要体现在言语发展与沟通、社会交往以及情绪与行为模式等方面。因此要让孤独症孩子认识一种事物,明白一种现象,模仿一个动作,建立一个概念既缓慢又困难,更不要说让孤独症孩子自觉的去学习某一样东西了。这个时候为了促使孩子对指令做出正确的反应,必须使用提示(这包括手把手的练习、语言提示、手势和操作示范提示等)帮助。

行为分析在自闭症儿童康复训练中的应用 作者:刘惠军李亚莉 摘要自闭症是一种较为常见的儿童广泛性发育障碍,对自闭症儿童的康复训练一直是自闭症研究的热点和难点。目前,越来越多的研究报告了应用行为分析对自闭症治疗的良好效果,应用行为分析已成为自闭症治疗的主要方法之一。本文从应用行为分析对自闭症儿童进行干预的原理、方式、实施过程以及效果四个方面介绍了这一疗法的运用。 关键词应用行为分析自闭症功能分析 新华社2001年报道中国自闭症儿童在40万到50万之间。而Yeargin-Allsopp等人根据美国本土自闭症千分之六的患病率评估认为中国具有高功能和低功能自闭症的儿童应为120万[1]。对我国现有自闭症治疗方法作简要了解后,发现目前的康复训练大多采用感觉统合训练和各种放松训练,虽然也有非常少的研究者采用了应用行为分析的方法,但也仅是作为综合康复训练中的辅助手段对自闭症儿童进行干预。目前,在美国越来越多的研究报告了应用行为分析对自闭症治疗的良好效果,应用行为分析也已成为自闭症干预的主要方法之一,因此对这一方法的了解将会大大促进我国自闭症儿童的治疗。 1 应用行为分析对自闭症儿童进行干预的原理 应用行为分析(Applied Behavior Analysis,ABA)是指人们在尝试理解、解释、描述和预测行为的基础上,运用行为改变的原理和方法对行为进行干预,使其具有一定社会意义的过程。自闭症是属于儿童广泛性发育障碍中的一种较为严重的发育障碍性疾病,主要症状有交流障碍、语言障碍和行为障碍。 应用行为分析是行为干预的一种,最基本的原理就是刺激——反应——强化。治疗者向患者提供一种或多种刺激,患者根据刺激做出一定的反应,治疗者对患者的正确反应提供强化物加以鼓励,对其不当行为则不提供强化物,另外教授恰当行为以替代问题行为。与传统的行为疗法相比,应用行为分析的运用非常强调个体化,即针对不同的患者采用不同的刺激和强化策略;更注重个体内在需要,强调行为功能,巧妙运用各种行为矫正技术,从个体的需要出发,采用“ABC”的模式消除问题行为或塑造社会适应性行为。A(Antecedents)即前提,指问题行为发生前的情境,包括物理环境和他人行为等,它会刺激问题行为的发生;B( Behavior)即行为,指需要干预的问题行为;C(Consequences)即结果,指问题行为发生后的情境,也包括物理环境和他人行为等,它对问题行为有强化作用。 应用行为分析运用于自闭症儿童康复训练的突出特点表现为:(1)将动作分解为小的单元;(2)恰当地使用强化程序(针对不同的个体、不同的时期、不同的动作);(3)干预应尽早实施(一般认为三岁之前为宜);(4)干预应长时间的实施。 2 应用行为分析对儿童自闭症进行干预的方式 2.1 增加社会支持和认可的行为,减少问题行为的发生 由于自闭症患者社交、言语等方面的障碍,他们会产生诸如哭叫、自伤等问题行为。虽然这些问题行为不被社会接受,但是它们与社会认可行为具有相同的功能,如提出要求、寻求帮助、获得关注和避免困难等。当患者发生问题行为时,如果最终达到了目的,问题行为被强化,那么问题行为极有可能会再次发生。如果问题行为未被强化,那么问题行为就会减少乃至消失。应对社会支持和认可的行为进行强化,使这些行为代替问题行为,从而适应社会的要求。应用行为分析就是通过对问题行为和社会支持行为的差别强化来使自闭症

ABA”是英文的缩写,就是“应用行为分析”。有人说ABA是专门用来训练孤独症的,这是错误的。ABA是一个很广泛的科学。在这里有两块内容大家容易混淆。一块叫ABA教学策略。教学策略你可能随时用到,永远都不可能过时和失效的东西。比方说,要强化孩子。孩子做出正确的行为,你要给他表扬、强化,这一点到什么时候都不会过时。 第二块是ABA的教学方法。它是一套成体系的、具体的、可操作性的教学路径。比如,回合实验教学,就是告诉你,第一步、第二步、第三步…都如何做。是根据自闭症孩子的临床表现,还有一些缺陷的特点,按照ABA的原理和理论设计出来的教学训练体系。这样的方法是可以革新的,可以随时改变,只要对孩子有好处,那就可以变。 ABA的应用领域非常广泛。在ABA国际年会上,与会的人员各行各业,教育、生产、组织管理都涉及这里面的东西。ABA研究的是人们的操作性行为。操作性行为是由行为的结果决定的。比如说,你在这里读文章,读完之后感到有启发、有收获、对孩子有好处。“读文章”的行为产生了“有收获”的结果,这样,结果会决定以后读这种文章的行为的可能性也大大增加。这就是说:结果决定了行为,不是一个刺激本身决定了行为。人类大多数的行为都是在这个行为之后得到什么样结果来左右,或者影响的。 比如我们训练自闭症孩子,我们要给他一个理由,为什么要让他出现这种行为,就是说他的一个行为得到了一定的结果,这个结果可能是我们表情的变化,也可能是吃的、玩的东西,也可能是某个行动的机会,比如带他到外边玩一类的行动,要这些结果来促进某个行为再次出现或者是减少。这就属于操作性行为。 举个例子:一位母亲带着孩子到商店,孩子看见了他想要的东西,当时就要。妈妈告诉他先不能吃,得先付钱。孩子不等,着急,于是哭闹。这时,母亲立即停下正在做的事情,为孩子付钱,买了孩子想要的,满足了孩子。在这里,孩子的哭闹,他是怎么左右环境的?得到的结果是什么?结果是得到了想得到的东西,所以,下一次在商店同样的情景下,他就会继续哭闹,或者苦恼的可能性增加。 再举例:如果这次改了,换了爸爸。爸爸不理他,继续做自己的事情。这样,孩子就不会无休止地闹下去。这时,孩子哭闹的结果是没有得到想要的东西。那么,下次跟爸爸出去,碰到同样的情景,孩子哭闹的行为可能就减少。 从这两个例子来看,是因为孩子看见妈妈的刺激就决定了他哭闹的行为呢?还是因为行为(哭闹)的结果(得到东西)决定了行为呢?显然,是因为结果。一哭就能得到想要的东西,所以下一次他还会哭。这就是结果决定行为。 孩子真正明白了吗?不尽然。是一种下意识的,到了这个情况,只要是你哭,东西就来了。他不一定了解哭的结果和行为的关系。他的行为是在这种情境中自然而然地出现的。这种行为的规律不一定被人意识到,但是人们的行为却遵从着这样的规律。 比如,有个孩子在姥姥不在身边的时候,他就自己在地上跑,自己玩。只要姥姥在,他就一步也不跑,非得让姥姥抱着他。这是一个刺激控制。姥姥在场,就产生抱着他的结果,这个结果总是跟姥姥相伴随。只要姥姥在,就让姥姥抱,不抱,就发脾气。 所以,刺激控制技术用在孩子身上,有时候比我们说话有用得多。 ABA原理使用到自闭症患者身上是上个世纪六十年代的事情。当时是针对孩子的过度性行为。(过度性行为是指孩子出现的行为是我们不愿意让他出现的行为。比如,目光对视,我们想让他出现,他没有,这叫做“缺陷”。他打你、咬你,这种行为我们不想让它出现,它出现了,这就叫过度性的行为。八十年代后期,ABA教学方法逐步完善,开始针对缺陷性的行为。 ABA在针对过度行为的干预。比如撞头、咬自己、揪头发、摔东西等等,针对这些问题行为进行干预,最能体现行为分析的技术。 这里面有三个因素:A、比如撞头,撞头之前当时的背景、环境是什么?什么人在场?别人说了什么?做了什么?向他提了什么要求?干了什么事情?B、问题行为的具体表现,描述具体行为。很多家长在这方面有问题。描述孩子时说,孩子不听话,孩子发脾气、不听指令等。这不是问题行为的具体描述,具体的表现才是问题行为。C、当问题行为出现了,环境有什么变化?周围的人有什么变化?他得到了什么样的结果?当我们把这三个因素都呈现了,这个问题行为就好处理了。 下面具体分析ABC这三个因素。孩子通常会在哪些时候有问题行为?也就是环境当中的触发因素。一个就是等候。孩子不等候,马上就要,只要让他等,就出现问题行为。表现不一样,打滚、哭闹、咬人、打人。再一个受到威胁的时候,比如对孩子说:你要再玩水,妈妈就不爱你了等,孩子就会哭闹。还有:被要求的时候;终止他喜欢的活动的时候;受到挫折的时候;遭到忽视的时候等等。 自闭症的孩子也需要别人注意到他的要求,当我们不太了解的时候,孩子就有可能出现问题行为。 受到挫折,比方说我们要教孩子串珠子,孩子穿一下的时候不发脾气;穿两下的时候就有点急;三下穿不上,他可能就要扔东西了。 以上这些是一般性质的。针对我们自闭症孩子的问题行为,它可能是其中的一个,或者两个。而且背景也不一样。回顾一下孩子常出现的问题,在什么样情境下、在什么诱发因素下他出现这个问题,这就涉及到具体化、个体化。 B因素应该是最容易掌握的,但却最容易被家长忽视的地方。家长最愿意呈现的问题是:他不听话怎么办?他发脾气怎么办?他容易急怎么办?等等。这些都不是问题,我们需要了解的问题是:常见的问题行为:攻击别人、自我伤害、破坏、逃跑,还有自我刺激行为。 有的自闭症孩子喜欢掐人。你要跟他亲近一下,他就过来掐你。这不是为了表达对你的反感,不清楚为什么会这样。有的孩子可能要看你的反应。我在诊视孩子掐我的时候,我一般都面无表情。一般人不是这样,包括孩子的妈妈被掐之后,表情都有明显的变化,而且变化得非常自然、贴切,让孩子一下子就能记住,下次他还想掐一下,看看你是不是有这样的反应。

应用行为分析方法简介 何永娜 应用行为分析(Applied Behavior Analysis,简称ABA)是指将任务(即所要学的知识、技能、行为、习惯等)按照一定的方法和顺序分解成一系列较小的和相对独立的步骤,然后采用适当的强化方式,进行训练,直到独立完成任务。它是由美国著名的孤独症训练专家洛瓦斯教授和从事专业领域工作的人25年的研究成果。这是一种对孤独症儿童及其他精神迟滞障碍儿童训练的非常有效的方法。 1.应用行为分析法的基本原理 1.1行为改变原理 通过改变外部诱因(刺激)可以改变人的行为。即人的行为是可以改变的,也是可塑的。 1.2刺激-反应理论: 1.2.1反应性条件反射论 在行为训练(学习)中,进行强化刺激的做法会产生条件反射。用公式表示就是S(刺激)R (反应)。 1.2.2操作性条件反射论 一个人的行为并非单纯是刺激的反应,往往行为是根据他人的反应,而加强他是否去发展此行为。用公式表示就是 。 2.ABA的四个操作特点: 2.1任务分解 ABA强调把儿童要达到的训练目标(知识、技能、行为、习惯等)分解成最小、最简单的行为单元进行教学。采用任务分解的办法,使得复杂的行为变成容易操作的行为单元,对每一个行为单元进行培训直到掌握,把已掌握的行为单元串联起来形成更为复杂的行为。这样,儿童就容易获得成功,从而确保ABA的有效实施。

2.2给予辅助 为了促使儿童对指令作出正确的反应,给予必要的提示帮助。普通儿童可以通过观察模仿学习,而孤独症儿童很少去主动观察模仿,所以必需给他们以提示,给他们多次的机会对指令作出反应。并通过反复的练习促使儿童成功,以后逐渐减少对儿童的提示,直到无需提示儿童也能正确做出反应。 2.3及时强化 ABA强调任何一种行为变化都和它自身的结果有关联。及时有效的强化可以让儿童更愿意配合,更喜欢训练,儿童帮助树立自信心。 2.4反复练习 因为使用了强化和提示,儿童才愿意反复进行练习。反复进行练习,帮助儿童更快、更好地掌握和熟练技能。 3.ABA的具体操作方法 回合式操作教学法(即 discerte trail teaching简称DTT)是ABA的具体操作方法。它是一个非常具体、非常系统的操作方法。在每次回合后,训练者要记录儿童的反应情况。

什么是故障树分析法 故障树分析(FTA)技术是美国贝尔电报公司的电话实验室于1962年开发的,它采用逻辑的方法,形象地进行危险的分析工作,特点是直观、明了,思路清晰,逻辑性强,可以做定性分析,也可以做定量分析。体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性和预测性,它是安全系统工程的主要分析方法之一。一般来讲,安全系统工程的发展也是以故障树 分析为主要标志的。 1974年美国原子能委员会发表了关于核电站危险性评价报告,即“拉姆森报告”,大 量、有效地应用了FTA,从而迅速推动了它的发展。 什么是故障树图(FTD) 故障树图 ( 或者负分析树)是一种逻辑因果关系图,它根据元部件状态(基本事件)来显示系统的状态(顶事件)。就像可靠性框图(RBDs),故障树图也是一种图形化设计方法,并且作为可靠性框图的一种可替代的方法。 一个故障树图是从上到下逐级建树并且根据事件而联系,它用图形化"模型"路径的方法,使一个系统能导致一个可预知的,不可预知的故障事件(失效),路径的交叉处的事件 和状态,用标准的逻辑符号(与,或等等)表示。在故障树图中最基础的构造单元为门和事件, 这些事件与在可靠性框图中有相同的意义并且门是条件。 故障树和可靠性框图(RBD) FTD和RBD最基本的区别在于RBD工作在"成功的空间",从而系统看上去是成功的集合,然而,故障树图工作在"故障空间"并且系统看起来是故障的集合。传统上,故障树已经习惯使用固定概率(也就是,组成树的每一个事件都有一个发生的固定概率)然而可靠性框图对于成功(可靠度公式)来说可以包括以时间而变化的分布,并且其他特点。 故障树分析中常用符号 故障树分析中常用符号见下表:

幻灯片1 ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 幻灯片2 ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 幻灯片3 暴躁性行为:(哭闹、跺脚)、攻击性行为,自 我攻击 抗拒性行为:抗拒做出与指令相符的行为 其他问题行为:呕吐行为、强迫行为、不适应 行为(吃饭、上厕所)

幻灯片4 自我满足:1、感觉敏感;2、感觉不敏感感觉强迫:不愿意接受改变 幻灯片5 1、引起注意 2、逃避 3、自我满足 4、逃避 5、引起他人注意 幻灯片6 ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________