第三节马氏体的组织形态

(本节建议时间:15分钟)

一马氏体的形态

1. 板条马氏体

出现于低、中碳钢中,其形貌可见图3-3-1,其中的板条束为惯习面相同的平行板条组成,板条间有一层A膜;板条的立体形态可以是扁条状,也可以是薄片状;一个奥氏体晶粒有几个束,一个束内存在位向差时,也会形成几个块。板条M的亚结构为位错,密度高达(0.3 0.9)×1012/cm2,故称位错M。

3-3-1板条马氏体显微组织特征示意图

2. 透镜片状马氏体(简称片状M)

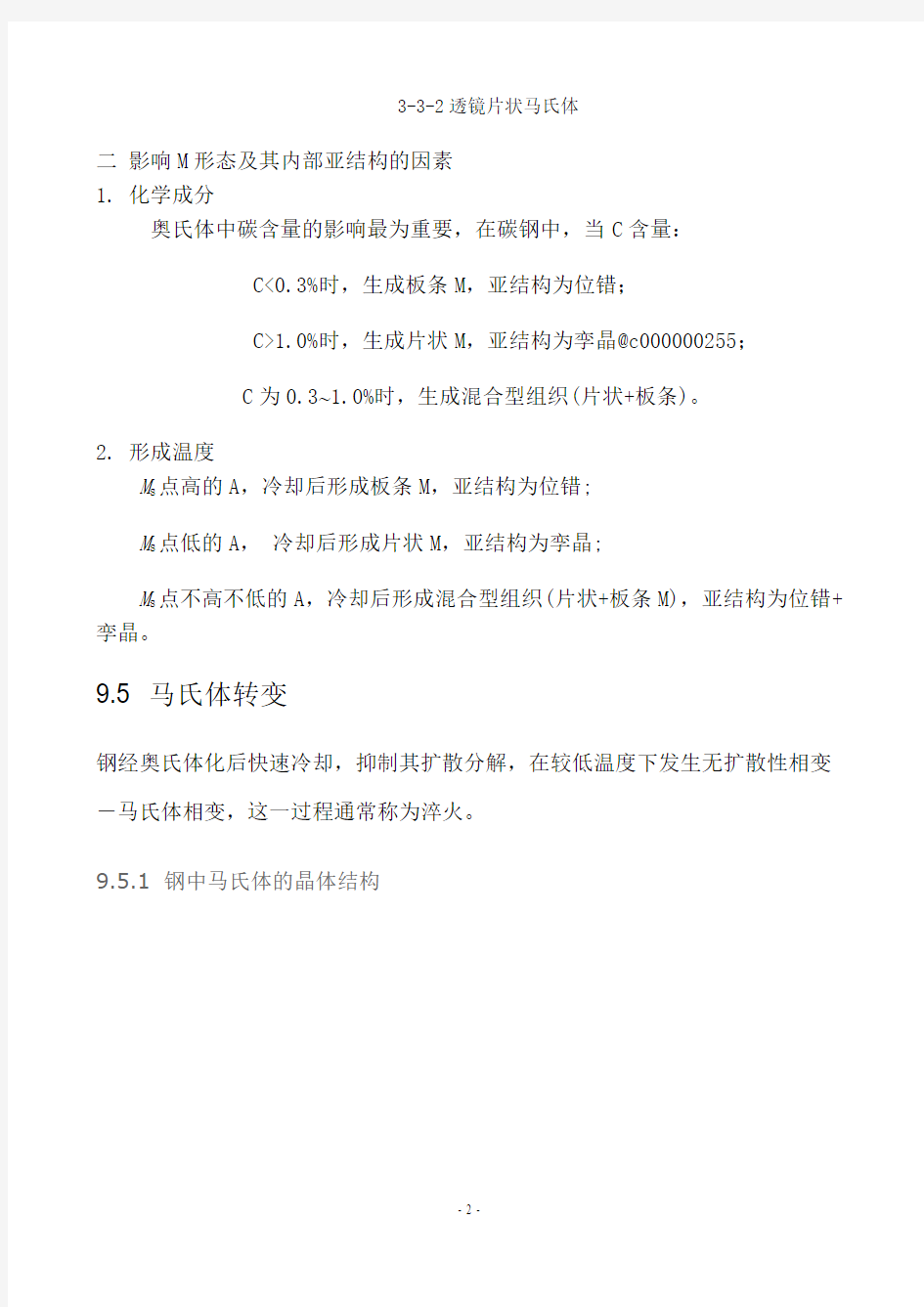

出现于中、高碳钢中,其形貌可见图3-3-2。立体外形呈双凸透镜状,断面为针状或竹叶状。马氏体相变时,第一片分割奥氏体晶粒,以后的马氏体片愈来愈小。

M形成温度高时,惯习面为{225}A,符合K-S关系;形成温度低时,惯习面为{259} A,符合西山关系.片状M的亚结构为{112}M的孪晶。

M还有其它形态如蝶状、薄片状与薄板状等。

3-3-2透镜片状马氏体

二影响M形态及其内部亚结构的因素

1. 化学成分

奥氏体中碳含量的影响最为重要,在碳钢中,当C含量:

C<0.3%时,生成板条M,亚结构为位错;

C>1.0%时,生成片状M,亚结构为孪晶@c000000255;

C为0.3 1.0%时,生成混合型组织(片状+板条)。

2. 形成温度

M S点高的A,冷却后形成板条M,亚结构为位错;

M S点低的A,冷却后形成片状M,亚结构为孪晶;

M S点不高不低的A,冷却后形成混合型组织(片状+板条M),亚结构为位错+孪晶。

9.5 马氏体转变

钢经奥氏体化后快速冷却,抑制其扩散分解,在较低温度下发生无扩散性相变-马氏体相变,这一过程通常称为淬火。

9.5.1 钢中马氏体的晶体结构

轴比c/a称为马氏体的正方度9.5.2 钢中马氏体转变的主要特点

无扩散相变,以共格切变的方式进行;

特点:

无扩散性;

具有一定的位向关系和惯习面:钢中马氏体的惯习面随奥氏体的含碳量及马氏

体的形成温度不同而异;

表面浮凸现象;

转变在一个温度范围内完成;

不需要孕育期,高速长大。

9.5.3 钢中马氏体的形态及其结构

透射电镜观察,板条马氏体内有高密度位2、片状马氏体

片状马氏体常见于淬火的高碳钢、中碳钢、高镍的铁镍合金。

3. 影响马氏体形态和亚结构的因素

热处理对工模具钢5Cr8MoVSi的影响

[ 2004-7-14 10:58:00 ]

工模具钢5Cr8MoVSi(0.55C,8.13Cr,1.38Mo,0.45V,0.72Si)经840℃退火硬度为HB218,钢中碳化物以M23C6为主,并有少量的MC和M7C3。该钢合适的淬火温度为980-1050℃,最高硬度为HBC60-61。随淬火温度升高,淬火马氏体由板条状和针状马氏体组织过渡到板条状马氏体组织,剩余碳化物主要为MC和M7C3,为减少残余奥氏体量,该钢应进行二次或三次回火。

5Cr8NoVSi钢是近年来我国应用较多的新钢种,主要用于耐冲击性工模具和薄刃刀具上。但是,目前对5Cr8MoVSi钢的热处理工艺研究较少,所生产的工模具常发生硬度不高和断裂失效现象。因此,本文较详细地研究了

5Cr8MoVSi钢热处理工艺对硬度和组织结构的影响。

1、实验材料及实验方法

试样退火、淬火、回火均在坩埚电阻炉中进行,淬火采用油介质冷却。

用D/maxⅢA X射线衍射仪分析相结构和残余奥氏体量,定量金相法测量奥氏体晶粒数、碳化物体积分数及尺寸、马氏体尺寸,JXA-733电子探针分析显微组织和成分。

工模具钢5Cr8MoVSi化学成分:

C 0.55 Mn 0.45 Si 0.72 Cr 8.13 Mo 1.38 V 0.45 S ≤0.02P ≤0.03

2、实验结果及分析

2.1 退火试样经840℃退火硬度为HB218,退火显微组织为球状珠

光体,碳化物的平均尺寸为0.94μm,体积分数约为0.32。碳化物相以

M23C6为主,其次有M7C3和MC。

2.2淬火淬火实验温度为880℃、900℃、930℃、950℃、1000℃、1050℃。随淬火温度升高,淬火硬度升高。1000℃淬火时,硬度为HRC60;1050℃淬火时,硬度为HRC60.3。淬火组织为马氏体、剩余碳化物和残余奥氏体。在950℃淬火时,马氏体由针状马氏体和板条状马氏体组成,针对马氏体的比例较大,剩余碳化物呈小颗粒状或点状分布;1000℃淬火时马氏体仍然由针状马氏体和板条状马氏体组成,剩余碳化物呈点状分布,残余奥氏体夹在马氏体针或板条之间;1050℃淬火时,马氏体以板条状马氏体为主,只有少量的针状马氏体(<10%),残余奥氏体量增多,剩余碳化物极少,尺寸也更小。

金相分析表明:随温度程式高,奥氏体晶粒度变大,马氏体针变长,剩余碳化量减少,尺寸变小,淬火试样残余奥氏体量随淬火温度升高而升高,1000℃淬火时,残余奥氏体量约10%。奥氏体晶粒尺寸随淬火温度升高而升高,淬火马氏体板条或针状尺寸也与晶粒度尺寸对应。

分析表明,淬火试样以α'马氏体为主要相,其次是残余奥氏体γ’,剩余碳化物为M7C3、MC,并有微量的M23C6。与退火碳化物相分析对照后可知,在1000℃淬火时,M23C6大部分溶解,而原来少量的M7C3和MC型碳化物因难于溶解,成为主要剩余碳化物。

2.3回火回火温度小于380℃时,随回火温度升高,回火硬度降低。在此区间,主要是马氏体分解过程,马氏体含碳量降低,马氏体晶体结构的正方度(c/a)下降。在480-500℃回火,有明显的二次硬化现象。485℃回火最高硬度为HRC58,比淬火硬度低2HRC左右。二次硬化主要是MC(VC)沉淀硬化的效果。随回火温度升高,残余奥氏体量减少。只通过一次回火残余奥氏体分解较少,通过三次回火残余奥氏体量可降低到6%左右。

3、讨论

工模具钢5Cr8MoVSi碳含量为0.55%,淬火马氏体形态为板条状和针状。在较低的温度下淬火时,剩余碳化物量较多,在靠近碳化物的奥氏体区中,因碳化物溶解过程中碳的扩散呈梯度分布,因此,有局部高碳区。局部高碳区在冷却过程中转变成针状马氏体,其亚结构是孪晶。在较高的温度下淬火,剩余碳化物主要是少量的VC和M7C3,溶解速度很慢,因此大部分奥氏体区域碳含量均匀化,尽管此时奥氏体平均碳含量高,但是相对于高碳奥氏体来说,其含量还是低的。所以在较高温度淬火时,板条马氏体比例增大。板条马氏体比针状马氏体韧性高,因此,该钢可以在较高的温度下淬火。但板条在300-400℃回火时,因析出的碳化物沿板条分布,会显示出回火脆性。所以,在较高的温度下淬火,获得以板条状马氏体为主的显微组织时,应避开回火脆性区,或者以较高温度回火(450-520℃),或者在较低温度回火(150-250℃)。如果需

较低的回火硬度,则应提高回火温度(520℃以上)方能避开回火脆性区。不过此时需要严格控制回火制度,否则,回火硬度会随回火温度变动发生很大的变化。另外,对残余奥氏体量要求降低至最小的薄刃工模具,淬火后应进行二次回火或三次回火。

4、结论

(1)工模具钢5Cr8MoVSi840℃退火,硬度为HB218,碳化物颗粒平均尺寸为0.94μm,碳化物体积分数为0.32,碳化物类型以M23C6为主,并有少量的MC和M7C3。

(2)工模具钢5Cr8MoVSi合适的淬火温度为980-1050℃,最高硬度为HRC60-61。随淬火温度升高,淬火马氏体由板条状和针状马氏体组织过渡到以板条状马氏体为主。剩余碳化物以MC和M7C3为,M23C6型碳化物在淬火时大部分溶解。

(3)工模具钢5Cr8MoVSi仅通过一次回火,残余奥氏体量减少不大,因此,应进行二次或三次回火。在480-510℃回火,有二次硬化现象,回火硬度可升到HRC58-60。

2005-9-20

定义:碳与合金元素溶解在γ-Fe中的固溶体,仍保持γ-Fe的面心立方晶格 特征:奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的温度和成分范围。有些淬火钢能使部分奥氏体保留到室温,这种奥氏体称残留奥氏体。奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶。在加热转变刚刚结束时的奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形。经过一段时间加热或保温,晶粒将长大,晶粒边界可趋向平直化。铁碳相图中奥氏体是高温相,存在于临界点A1温度以上,是珠光体逆共析转变而成。当钢中加入足够多的扩大奥氏体相区的化学元素时,Ni,Mn等,则可使奥氏体稳定在室温,如奥氏体钢。

定义:碳与合金元素溶解在a-Fe中的固溶体 特征:亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。

定义:碳与铁形成的一种化合物 特征:渗碳体不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,在显微镜下呈白亮色,但受碱性苦味酸钠的腐蚀,在显微镜下呈黑色。渗碳体的显微组织形态很多,在钢和铸铁中与其他相共存时呈片状、粒状、网状或板状。 ?在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状 ?过共析钢冷却时沿Acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状 ?铁碳合金冷却到Ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状

定义:铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物 特征:珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。 ?在A1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。 ?在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。 ?在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体

2012春季学期 材料力学性能课程论文 院(系)材料科学与工程 专业材料科学与工程 学生唐骜 学号 1091900101 班号 0919001

铁碳马氏体的强化机制 唐骜 1091900101 摘要:本文以铁碳马氏体的组织形貌以及马氏体转变过程为出发点,引述了马氏体的主要强韧化机制。并通过引用各学者的实验结论,得到了铁碳马氏体的强韧化机理。 关键词:马氏体,强韧化机制,高强度钢,低碳钢,时效 1. 马氏体概述 马氏体(martensite)是黑色金属材料的一种组织名称。将钢加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火),得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。 马氏体最先由德国冶金学家 Adolf Martens(1850-1914)于19世纪90年代在一种硬矿物中发现。马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath),但是在金相观察中(二维)通常表现为针状(needle-shaped),这也是为什么在一些地方通常描述为针状的原因。马氏体的晶体结构为体心四方结构(BCT)。中高碳钢中加速冷却通常能够获得这种组织。高的强度和硬度是钢中马氏体的主要特征之一。 20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,又相继发现在某些纯金属和合金中也具有马氏体相变,如:Ce、Co、Hf、Hg、La、Li、Ti、Tl、Pu、V、Zr、和Ag-Cd、Ag-Zn、Au-Cd、Au-Mn、Cu-Al、Cu-Sn、Cu-Zn、In-Tl、Ti-Ni等。目前广泛地把基本特征属马氏体相变型的相变产物统称为马氏体。 2. 马氏体相变特征 马氏体转变的一般定义为:过冷奥氏体以较快的速度冷却,抑制其扩散性分解,在较低的温度下发生的无扩散型相变称为马氏体相变。 其主要特点有以下几点: (1)马氏体相变是无扩散相变。马氏体相变时没有穿越界面的原子无规行走或顺序跳跃,因而新相(马氏体)承袭了母相的化学成分、原子序态和晶体缺陷。马氏体相变时原子有规则地保持其相邻原子间的相对关系进行位移,这种位移是切变式的。原子位移的结果产生点阵应变(或形变)。这种切变位移不但使母相点阵结构改变,而且产生宏观的形状改变。 (2)产生表面相变时浮突。马氏体形状改变使先经抛光的试样表面形成浮突。马氏体形成时,与马氏体相交的表面上发生倾动,在干涉显微镜下可见到浮突的高度以及完整尖锐的边缘。 (3)新相(马氏体)和母相之间始终保持一定的位向关系。马氏体相变时在一定的母相面上形成新相马氏体,这个面称为惯习(析)面,它往往不是简单的指数面,如

钢铁中常见的金相组织区别简析 钢铁中常见的金相组织 1.奥氏体-碳与合金元素溶解在γ-fe中的固溶体,仍保持γ-fe的面心立方晶格。晶界比较直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处 2.铁素体-碳与合金元素溶解在a-fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 3.渗碳体-碳与铁形成的一种化合物。在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。 4.珠光体-铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。 珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在a1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。 5.上贝氏体-过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。过冷奥氏体在中温(约350~550℃)的相变产物,其典型形态是一束大致平行位向差为6~8od铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片;典型上贝氏体呈羽毛状,晶界为对称轴,由于方位不同,羽毛可对称或不对称,铁素体羽毛可呈针状、点状、块状。若是高碳高合金钢,看不清针状羽毛;中碳中合金钢,针状羽毛较清楚;低碳低合金钢,羽毛很清楚,针粗。转变时先在晶界处形成上贝氏体,往晶内长大,不穿晶。 6.下贝氏体-同上,但渗碳体在铁素体针内。过冷奥氏体在350℃~ms的转变产物。其典型形态是双凸透镜状含过饱和碳的铁素体,并在其内分布着单方向排列的碳化物小薄片;在晶内呈针状,针叶不交叉,但可交接。与回火马氏体不同,马氏体有层次之分,下贝氏体则颜色一致,下贝氏体的碳化物质点比回火马氏体粗,易受侵蚀变黑,回火马氏体颜色较浅,不易受侵蚀。高碳高合金钢的碳化物分散度比低碳低合金钢高,针叶比低碳低合金钢细。 7.粒状贝氏体-大块状或条状的铁素体内分布着众多小岛的复相组织。过冷奥氏体在贝氏体转变温度区的最上部的转变产物。刚形成时是由条状铁素体合并而成的块状铁素体和小岛状富碳奥氏体组成,富碳奥氏体在随后的冷却过程中,

马氏体与贝氏体转变有哪些异同点? (1)二者转变都有一个转变温度区,马氏体转变对应于M s~M f,贝氏体转变与B s~B f点。 (2)贝氏体转变可等温进行,而钢中马氏体转变是非恒温性的,即马氏体转变是在不断降温的条件下才能进行。由此可见,马氏体转变量是温度的函数,而与等温时间无关。 (3)马氏体转变只有点阵改组而无成分的改变,如钢中的奥氏体转变为马氏体时,只是点阵由面心立方通过共格切变改组成体心立方(或体心正方),因而马氏体的成分与奥氏体的成分完全一样。这种母相(奥氏体)以均匀切变方式转变为新相(马氏体)的转变称为无扩散型相变—现在各种合金中广泛地叫做马氏体转变。此时钢中的铁、碳原子均无扩散,而贝氏体转变只有碳原子的扩散,而无铁原子和合金元素的扩散。这种中温转变包含着两种不同机制的转变,贝氏体为两相混合物组织,而马氏体是单相组织。 (4)贝氏体中铁素体在形成时,与马氏体转变一样,在抛光面上均引起浮凸。所不同的是马氏体浮凸呈“N”形,而贝氏体中铁素体的浮凸呈“V”形或“A”形。贝氏体的晶体学特征,其中包括位向关系与惯习面等与马氏体接近。 (5)二者转变均存在不完全性,即转变不能进行到终了。马氏体转变还具有可逆性,即快速反向加热不到A1点发生逆转变 珠光体、贝氏体和马氏体的组织和性能有什么区别? 珠光体转变是奥氏体在过冷度不大的情况下发生的共析转变,C和金属原子都可以的扩散;珠光体组织是铁素体和碳化物的机械混合物,通常形态为层片装状碳化物加铁素体组织,其层片的厚度及完整程度主要取决于转变过冷度,在特殊情况 下也生产碳化物也生产粒状,形成粒状珠光体。 马氏体转变是奥氏体快速冷却到马氏体转变点以下,发生切变,形成过饱和C的α-Fe固溶体,转变中C和金属原子都来不及扩散,由于过饱和的C使晶格发生畸变,钢在受力时位错运动受到阻碍,由此提高钢的强度。贝氏体转变介于珠光体与马氏体转变之间,但目前对此转变的机制还存在争议,但在贝氏体转变中主要C可扩散,金属原子不发生扩散,根据奥氏体过冷度的不同和C扩散能力的不同等条件,生成各种形态贝氏体组织。 45钢退火:铁素体+珠光体;45钢正火:铁素体+珠光体;45钢淬火:马氏体; 45钢回火:回火马氏体(低温回火),回火屈氏体(中温回火),回火索氏体(高温回火)。 比较共析钢过冷奥氏体等温转变曲线图和连续转变曲线图的异同点 1.等温转变在整个转变温度范围内都能发生,只有孕育期有长短;但是连续冷却转变却有所谓不发生转变的 温度范围。 https://www.doczj.com/doc/b16593236.html,T图比TTT图向右下方移动,说明连续冷却发生在更低的温度和需要更长的时间。 3.共析碳素钢和过共析碳素钢在连续冷却转变中不出现贝氏体转变,只发生珠光体分解和贝氏体相变2.钢的过冷奥氏体等温转变曲线的开始温度和终了温度曲线像英文字母C,它描述了奥氏体在等温转变过程中,不同温度和保 温时间下的析出物的规律,称为C曲线或者TTT曲线,而连续冷却曲线是各种不同冷速下,过冷奥氏体转变开始和转变终了温度和时间的关系简称连续冷却转变图或者CCT图。 3.相同点是二者均是过冷奥氏体的转变图解,前者是在一定温度下的等温转变,后者是以一定的冷却速度时的连续转变,二者 在本质上是一致的,转变过程和转变产物的类型基本相互对应。 4.二者的区别在于冷却条件的不同,其显著的区别主要有: 5.一,连续冷却时,过冷奥氏体是在一个温度范围内完成组织转变的,其组织的转变很不均匀,先转变的组织较粗,而后转变 的组织较细,往往得到几种组织的混合物。 6.二,共析钢连续冷却时,只有珠光体的转变而无贝氏体的转变。原因在于当冷却速度缓慢时,过冷奥氏体将全部转变为珠光 体,当冷却速度过快时,则过冷奥氏体在中温区停留时间还未达到贝氏体转变的孕育区,已经降到Ms点开始转变为马氏体。 7.

马氏体转变的主要特征 马氏体转变是在低温下进行的一种转变。对于钢来说,此时不仅铁原子已不能扩散,就是碳原子也难以扩散。故马氏体转变具有一系列不同于加热转变以及珠光体转变的特征。这里只提出几个最重要的转变特征,其它特征将在以后各有关的章节内讨论。 (一)马氏体转变的非恒温性 必须将奥氏体以大于临界冷却速度的冷却速度过冷到某一温度才能发生马氏体转变。也就是说马氏体转变有一上限温度。这一温度称为马氏体转变的开始温度,也称为马氏 体点,用M S 表示。不同材料的M S 是不同的。当奥氏体被过冷到M S 点以下任一温度,不需经过孕育,转变立即开始,且以极大的速度进行,但转变很快停止,不能进行到终了如下图1所示。为了使转变能继续进行,必须降低温度,即马氏体转变是温度的函数,如图2所示,而与等温时间与无关,或者说,马氏体量只取决于冷却所达到的温度。当温度降到某一温度以下时,虽然马氏体转变未达到100%,但转变已图1 马氏体等温转变曲线 图2 马氏体转变与温度的关系

不能进行。该温度称为马氏体转变终了点,用M f 表示(图 2)。如某钢的M S 高于室温而M f 低于室温,则冷却至室温时还将保留一定数量的奥氏体,称为残余奥氏体。如果继续冷至室温以下,未转变的奥氏体将继续转变为马氏体直到M f 点。深冷至室温以下在生产上称为冷处理。马氏体的这一特征称为非恒温性。 对于某些M S 点低于0℃ 的Fe-Ni-C 等合金来说,当 过冷至M S 点以下时,马氏体 可能爆发形成,即最初形成 的马氏体有可能促发一定数 量的奥氏体转变为马氏体, 未转变的奥氏体样必须在继续冷却的情况下才能转变,且有可能再次爆发形成。在此情况下,马氏体转变量与温度的关系如图3所示。 也还有少数M S 点低于0℃的合金,如Fe-Ni-Mn ,Fe-Ni-Cr 以及高碳高锰钢等可以发生马氏体等温度转变。其动力学特征与珠光体等温转变很相似,也有“C ”型曲线(图4),不同点是等温转变量不多,转变不能进行到底。 (二)马氏体转变的切变共格与表 面浮凸现象 图3 爆发式转变时的马氏体转变量与温度的关系 图4 Fe-23%Ni-3.7%Mn 合金 马氏体等温转变动力学

马氏体转变及其应用 钢经奥氏体化后快速冷却,抑制其扩散性分解,在较低的温度下发生的无扩散型相变为马氏体转变。马氏体转变是钢件热处理强化的主要手段。因此,马氏体转变的理论研究与热处理生产实践有着十分密切的关系。 1 马氏体转变的特点 1.1 马氏体相变是无扩散型相变 因为相变前后化学成分不变,新相(马氏体)和母相(奥氏体)碳的质量分数相同,只是晶格结构由面心立方晶格转变成了体心立方晶格而且马氏体相变可以在-196℃—-296℃低温下进行,这样低的温度原子扩散极困难,所以相变不可能以扩散方式进行,因此马氏体相变过程中,原子有规则移动,原来相邻的原子相变以后仍然相邻,原子不发生扩散就可以发生马氏体相变。 1.2 切变共格和表面浮凸现象 人们早就发现,在高碳钢样品中产生马氏体转变之后,在其磨光的表面上出现倾动,形成表面浮凸。这个现象说明转变和母相的宏观切变有着密切关系。马氏体形成是以切变的方式实现的,同时马氏体和奥氏体之间界面上的原子是共有的,既属于马氏体,又属于奥氏体,而且整个相界面是互相牵制的,这种界面称为“切变共格”界面。 1.3 马氏体转变是在一个温度范围内形成 就马氏体相变而言,不但在快冷的变温过程中有马氏体相变,而且在等温过程中,也有等温马氏体产生,如Fe - Ni26 - Cu3 合金所能发生等温马氏体相变,但钢的马氏体相变是在一个温度范围内形成的。 当奥氏体被冷却到Ms点以下任一温度时,不需经过孕育,转变立即开始,转变速度极快,但转变很快就停止了,不能进行到终了,为了使转变继续进行,必须降低温度,也就是说马氏体是在不断降温条件下才能形成。这是因为在高温下母相奥氏体中某些与晶体缺陷有关的有利位置,通过能量起伏和结构起伏,预先形成了具有马氏体结构的微区。这些微区随温度降低而被冻结到低温,在这些微区里存在一些粒子,这些粒子在没有成为可以长大成马氏体的晶核以前我们叫它核胚。从高温冻结下来的核胚有大有小,从经典的相变理论可知:冷却达到的

贝氏体、马氏体和针状铁素体在显微镜下怎么区分? 金相组织 金相组织,用金相方法观察到的金属及合金的内部组织.可以分为:1.宏观组织.2.显微组织. 金相即金相学,就是研究金属或合金内部结构的科学。不仅如此,它还研究当外界条件或内在因素改变时,对金属或合金内部结构的影响。所谓外部条件就是指温度、加工变形、浇注情况等。所谓内在因素主要指金属或合金的化学成分。金相组织是反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。 1.奥氏体-碳与合金元素溶解在γ-fe中的固溶体,仍保持γ-fe的面心立方晶格。晶界比较直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处 2.铁素体-碳与合金元素溶解在a-fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 3.渗碳体-碳与铁形成的一种化合物。在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。 4.珠光体-铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。 珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在a1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的 片层称为屈氏体。 5.上贝氏体-过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。过冷奥氏体在中温(约350~550℃)的相变产物,其典型形态是一束大致平行位向差为6~8od铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片;典型上贝氏体呈羽毛状,晶界为对称轴,由于方位不同,羽毛可对称或不对称,铁素体羽毛可呈针状、点状、块状。若是高碳高合金钢,看不清针状羽毛;中碳中合金钢,针状羽毛较清楚;低碳低合金钢,羽毛很清楚,针粗。转变时先在晶界处形成上贝氏体,往晶内长大,不穿晶。

马氏体转变概述 摘要:钢经奥氏体化后快速冷却,抑制其扩散性分解,在较低的温度下发生的无扩散型相变为马氏体转变。马氏体转变是钢件热处理强化的主要手段。因此,马氏体转变的理论研究与热处理生产实践有着十分密切的关系。本文简略介绍了碳钢中的马氏体转变的定义、机理、研究过程、和技术运用情况[1]。 1 马氏体转变的特点及定义 1.1 马氏体相变是无扩散型相变 因为相变前后化学成分不变,新相(马氏体)和母相(奥氏体)碳的质量分数相同,只是晶格结构由面心立方晶格转变成了体心立方晶格而且马氏体相变可以在-196℃到-296℃低温下进行,这样低的温度原子扩散极困难,所以相变不可能以扩散方式进行,因此马氏体相变过程中,原子有规则移动,原来相邻的原子相变以后仍然相邻,原子不发生扩散就可以发生马氏体相变[2]。 1.2 切变共格和表面浮凸现象 人们早就发现,在高碳钢样品中产生马氏体转变之后,在其磨光的表面上出现倾动,形成表面浮凸。这个现象说明转变和母相的宏观切变有着密切关系。马氏体形成是以切变的方式实现的,同时马氏体和奥氏体之间界面上的原子是共有的,既属于马氏体,又属于奥氏体,而且整个相界面是互相牵制的,这种界面称为“切变共格”界面[3]。 1.3 马氏体转变是在一个温度范围内形成 就马氏体相变而言,不但在快冷的变温过程中有马氏体相变,而且在等温过程中,也有等温马氏体产生,如Fe - Ni26 - Cu3 合金所能发生等温马氏体相变,但钢的马氏体相变是在一个温度范围内形成的[4]。 当奥氏体被冷却到Ms点以下任一温度时,不需经过孕育,转变立即开始,转变速度极快,但转变很快就停止了,不能进行到终了,为了使转变继续进行,必须降低温度,也就是说马氏体是在不断降温条件下才能形成。这是因为在高温下母相奥氏体中某些与晶体缺陷有关的有利位置,通过能量起伏和结构起伏,预先形成了具有马氏体结构的微区。这些微区随温度降低而被冻结到低温,在这些微区里存在一些粒子,这些粒子在没有成为可以长大成马氏体的晶核以前我们叫它核胚。从高温冻结下来的核胚有大有小,从经典的相变理论可知:冷却达到的

常见金相组织名词解释——全面的特征描述,想不明白都难。 奥氏体 定义:碳与合金元素溶解在γ-Fe中的固溶体,仍保持γ-Fe的面心立方晶格 特征:奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的温度和成分围。有些淬火钢能使部分奥氏体保留到室温,这种奥氏体称残留奥氏体。奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒有孪晶。在加热转变刚刚结束时的奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形。经过一段时间加热或保温,晶粒将长大,晶粒边界可趋向平直化。铁碳相图中奥氏体是高温相,存在于临界点A1温度以上,是珠光体逆共析转变而成。当钢中加入足够多的扩大奥氏体相区的化学元素时,Ni,Mn等,则可使奥氏体稳定在室温,如奥氏体钢。 铁素体

定义:碳与合金元素溶解在a-Fe中的固溶体 特征:亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 渗碳体

定义:碳与铁形成的一种化合物 特征:渗碳体不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,在显微镜下呈白亮色,但受碱性苦味酸钠的腐蚀,在显微镜下呈黑色。渗碳体的显微组织形态很多,在钢和铸铁中与其他相共存时呈片状、粒状、网状或板状。 ?在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状 ?过共析钢冷却时沿Acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状 ?铁碳合金冷却到Ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状 珠光体

定义:铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物 特征:珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。 ?在A1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。 ?在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。 ?在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体 上贝氏体

马氏体转变 马氏体转变的发展过程 早在战国时代人们已经知道用淬火(即将钢加热到 高温后淬入水或油中急冷) 的方法可以提高钢的硬度, 经过淬火的钢制宝剑可以“削铁如泥”。 十九世纪末期,人们才知道钢在“加热和冷却”过 程中内部相组成发生了变化,从而引起了钢的性能的 变化。为了纪念在这一发展过程中做出杰出贡献的德 国冶金学家Adolph Martens 法国著名的冶金学家 Osmond 建议将钢经淬火所得高硬度相称为“马氏体” 并因此将得到马氏体相的转变过程称为马氏体转变。 Martensite M—马氏体

十九世纪末到二十世纪初主要局限于研究钢中的马氏 体转变及转变所得产物—马氏体。 二十世纪三十年代,人们用X 射线结构分析的方法测 得钢中马氏体是碳溶于α-Fe 而形成的过饱和固溶体,马 氏体中的固溶碳即原奥氏体中的固溶碳,因此,曾一度认 为“所谓马氏体即碳在α—Fe 中的过饱和固溶”。 曾经有人认为“马氏体转变与其它转变不同,是一个由 快冷造成的内应力场所引起的切变过程”。 四十年代前后,在Fe—Ni 、Fe—Mn 合金以及许多有 色金属及合金中也发现了马氏体转变。不仅观察到冷却过 程中发生的马氏体转变;同时也观察到了在加热过程中所 发生的马氏体转变。由于这一新的发现,人们不得不把马 氏体的定义修定为:“在冷却过程中所发生马氏体转变所 得产物统称为马氏体”。

近年来,由于实验技 术的进一步发展,使人们 对马氏体的结构以及马转 变的特征又有了进一步的 了解,对许多现象的认识 也有了很大的进步,并因 此而推动了热处理新工艺 及新材料的发展,其中最 为脍炙人口的是在热弹性 马氏体基础上发展起来的 形状记忆合金。

金相组织 金属平均晶粒度: 【001】金属平均晶粒度测定… GB 6394-2002 【010】铸造铝铜合金晶粒度测定…GB 10852-89 【019】珠光体平均晶粒度测定…GB 6394-2002 【062】金属的平均晶粒度评级…ASTM E112 【074】黑白相面积及晶粒度评级…BW 2003-01 【149】彩色试样图像平均晶粒度测定…GB 6394-2002 金相组织,用金相方法观察到的金属及合金的内部组织.可以分为:1.宏观组织.2.显微组织. 金相即金相学,就是研究金属或合金内部结构的科学。不仅如此,它还研究当外界条件或内在因素改变时,对金属或合金内部结构的影响。所谓外部条件就是指温度、加工变形、浇注情况等。所谓内在因素主要指金属或合金的化学成分。金相组织是反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。 1.奥氏体-碳与合金元素溶解在γ-fe中的固溶体,仍保持γ-fe的面心立方晶格。晶界比较直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处 奥氏体 2.铁素体-碳与合金元素溶解在a-fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块

状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 铁素体 3.渗碳体-碳与铁形成的一种化合物。在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿ac m线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到a r1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。 4.珠光体-铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。 珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在a1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。 5.上贝氏体-过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。过冷奥氏体在中温(约350~550℃)的相变产物,其典型形态是一束大致平行位向差为6 ~8od铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片;典型上贝氏体呈羽毛状,晶界为对称轴,由于方位不同,羽毛可对称或不对称,铁素体羽毛可呈针状、点状、块状。若是高碳高合金钢,看不清针状羽毛;中碳中合金钢,针状羽毛较清楚;低碳低合金钢,羽毛很清楚,针粗。转变时先在晶界处形成上贝氏体,往晶内长大,不穿晶。 6.下贝氏体-同上,但渗碳体在铁素体针内。过冷奥氏体在350℃~ms的转变产物。其典型形态是双凸透镜状含过饱和碳的铁素体,并在其内分布着单方向排列的碳化物小薄片;在晶内呈针状,针叶不交叉,但可交接。与回火马氏体不同,马氏体有层次之分,下贝氏体则颜色一致,下贝氏体的碳化物质点比回火马氏体粗,易受侵蚀变黑,回火马氏体颜色较浅,不易受侵蚀。高碳高合金钢的碳化物分散度比低碳低合金钢高,针叶比低碳低合金钢细。

珠光体及马氏体组织形态观察 一、实验目的与要求 1.熟悉常见的各种珠光体组织,加深对珠光体转变的认识,观察马氏体基本组织形态。 2.讨论转变温度对珠光体形态及性能的影响 3. 研究钢的碳含量及奥氏体化温度对钢中马氏体形态的影响 二、实验设备 1. 金相显微镜 2. 观察用的样品一套 三、实验原理 一)珠光体组织 珠光体组织通常有两种:片状组织与球状组织 1.片状珠光体是由一层铁素体和一层渗碳体交替紧密堆积而成,因热处理工艺的不同其粗细(片间距)不同,转变温度越低,片间距越小,片间距在1500~4500?的粗片状珠光体,简称珠光体;片间距在800~1500?的细状珠光体,又叫索氏体(S);片间距在300~800?的极细珠光体,又叫曲氏体(T)。 2. 球状珠光体的金相形貌是在等轴状的铁素体基体上分布着颗粒状的渗碳体,通过专门的球化工艺得到,韧性比片状珠光体好。 3. 在珠光体转变前,可能会发生先共析铁素体或先共析渗碳体的析出,若出现呈针片状的先共析相,则形成魏氏体组织。 二)马氏体组织 钢淬火得到马氏体组织,马氏体组织有两种:板条状和片状 1. 板条状马氏体的立体形态为细长的板条,在显微镜下的组织是:一个原始奥氏体晶粒可以包含几个位向不同的板条束(群)(一般为3~5个),每个板条束由位向几乎相同的许多板条组成。 马氏体板条束内的条与条之间以高密度位错组成小角度晶界,而束与束之间为大角度晶界。板条束的大小随奥氏体晶粒增大而增大,但板条单元的宽度几乎不变,并且一个奥氏体晶粒内的马氏体束的束数大体不变。

板条马氏体是低碳钢中马氏体的典型形态,亚结构为位错。 2. 片状马氏体是高碳钢(高碳合金钢)中马氏体的典型形态。其立体形态上凸透镜状, 因与试样磨面相截在显微镜下呈现为针状或竹叶状,故又叫针状或竹叶状马氏体。片间互不平行而呈一定交角。在一个成分均匀的奥氏体晶粒内,先形成的第一片马氏体将贯穿整个奥氏体晶粒,从而将奥氏体晶粒分割为两半,后形成的片状马氏体大小受到限制,因此大小不一,片间组织为残余奥氏体。由此可见马氏体针的大小取决于奥氏体晶粒的大小,与奥氏体化温度有关。片状马氏体常有显微裂纹伴生,提高奥氏体化温度使产生显微裂纹的倾向增大。 片状马氏体的亚结构为孪晶,所以又叫孪晶马氏体。 四、实验内容及步骤 1.实验内容:珠光体及马氏体组织形态观察 2.实验步骤: 1)全班分成两组 2)按表1-1进行金相观察,并画出组织图

第四章马氏体转变 4-1 M转变的主要特征 1.M转变属于非扩散相变,具有无扩散性 实验依据 (1)M的化学成分与转变钱A的化学成分完全相同 (2)穆斯堡尔谱测定的结果表明,在发生M转变时原来A中碳原子所处的位置,直接遗传给M (3)M转变速度极快,即使在下,M长大速度为,每一片M形成约需 上述三点证明M转变过程未发生原子的扩散,非扩散机制 无扩散含义:(a)相变时原子的位移量小于一个原子间距 (b)在M转变前的原子的相对位置不变 (c)转变过程原子协同移动(军队式转变) 2.M转变的共格切变性 在发生M相变时,原来磨光的表面上会出现浮凸,原来划在表面上的直线变成折线,而且即不断开也不弯折,因而说明: (1)发生倾动的表面一直保持为一个平面,即发生了均匀的切变 均匀切变:晶胞的变形和晶体的宏观变形相似 (2)A/M界面为共格或半共格 (3)M转变时有一个惯习面,M与A之间有一定的位向关系、 惯习面:M总是在母相A的一定晶面上形成,这一定的晶面称之为惯习面。以母相的晶面指数表示。M的惯习面随钢中的含碳量不同而不同,例如 马氏体的惯习面尺寸不变,也不转动,所以称为不变平面,M转变时发生共格切变,总是保持惯习面为不变平面,因为M转变时的应变又称为不变平面应变。 位向关系:M与原A为共格或半共格,故存在位向关系,现以观测到的有 定义:M转变:在冷却过程中发生无扩散,共格切变方式的固态相变。称之为M转变。其转变产物为M。 马氏体:是无扩散,共格切变式的固态转变的产物,M是非平衡相变的产物,因而是非平衡组织是亚稳组织,有向稳定组织转变的自发趋势。 3 M相变属一级相变,有体积效应。(V=0);热效应(H 0),M转变形核长大过程。属于有核相变。 4 M转变动力学具有多样性,变温形成。等温形成,爆发形成等。 5 M转变具有不完全性。组织中总含有残余A,且钢的含碳量越高,Ar量也越多。 6 M的转变的可逆性,A M。As~~Af。As高于Ms,Au—ed,Ag—cu, As与Ms仅差20~50.C,Fe—Ni大400。C。Fe—C合金未发现逆变。 7 M转变具有普遍性,黑色,有色,陶瓷都有M转变。 4—2M的晶体结构 1M点阵常数。 早在20年代人们用X射线的方法测定室温下,常用碳钢点阵常数a和c,计算c/a(正方度)发生它们和M的含碳量呈线性关系,并可导出一组公式 A1=2.861A0 A-FD点阵常数c/a~正方度由此可见由于c原子强制溶入使c/a不等于1a-Fe

一、铁碳图相简介:Fe-C合金相图实际上是Fe-Fe3C相图,铁碳合金的基本组元也应该是纯铁和Fe3C。铁碳合金相图是研究铁碳合金的工具,是研究碳钢和铸铁成分、温度、组织和性能之间关系的理论基础,也是制定各种热加工工艺的依据。 1、Fe-C相图中重要的点 2、Fe-C相图中重要的线

3、Fe-C合金平衡结晶过程 Fe-Fe3C相图中的相:

Ⅳ、过共析钢(0.77%

铁素体:碳与合金元素溶解在a-Fe中的固溶体,具有体心立方晶格,溶碳能力极差;特征:具有良好的韧性和塑性;呈明亮的多边形晶粒组织; 铁素体马氏体 马氏体:碳溶于α-Fe的过饱和的固溶体,体心正方结构;常见的马氏体形态:板条、片状;板条马氏体:在低、中碳钢及不锈钢中形成,由许多成群的、相互平行排列的板条所组成的板条束。空间形状是扁条状的,一个奥氏体晶粒可转变成几个板条束(通常3到5个); 片状马氏体(针状马氏体):常见于高、中碳钢及高Ni的Fe-Ni合金中;当最大尺寸的马氏体片小到光学显微镜无法分辨时,便称为隐晶马氏体。在生产中正常淬火得到的马氏体,一般都是隐晶马氏体。 回火马氏体:低温(150~250oC)回火产生的过饱和程度较低的马氏体和极细的碳化物共同组成的组织。这种组织极易受腐蚀,光学显微镜下呈暗黑色针状组织(保持淬火马氏体位向),与下贝氏体很相似,只有在高倍电子显微镜下才能看到极细小的碳化物质点。 片状马氏体回火马氏体

机械制造工艺学习题解答 第五章:机械加工表面质量及其控制(第3版P267) 5-1机械加工表面质量包括哪些具体内容? 答:(P229)机械加工表面质量,其含义包括两个方面的内容:A.加工表面层的几何形貌,主要由以下几部分组成:⑴表面粗糙度; ⑵波纹度;⑶纹理方向;⑷表面缺陷。 B.表面层材料的力学物理性能和化学性能,主要反映在以下三个方面:⑴表面层金属冷作硬化;⑵表面层金属的金相组织变化;⑶表面层金属的残余应力。 5-2为什么机器零件一般总是从表面层开始破坏的?加工表面质量对机器使用性能有哪些影响? 答:(P231)(1)由于表面是零件材料的边界,常常承受工作负荷所引起的最大应力和外界介质的侵蚀,表面上有着引起应力集中而导致破坏的微小缺陷,所以这些表面直接与机器零件的使用性能有关。(2)加工表面质量对机器的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性、零件配合质量都有影响。 5-3车削一铸铁零件的外圆表面,若进给量f=0.40mm/r,车刀刀尖圆弧半径re=3mm,试估算车削后的表面粗糙度。

5-6为什么提高砂轮速度能减小磨削表面的粗糙度数值,而提高工件速度却得到相反的结果? 答:(P224)砂轮速度越高,单位时间内通过被磨表面的磨粒数就越多,工件材料来不及变形,因而工件表面粗糙度值越小。而工件速度增大,单位时间内通过被磨表面的磨粒数减少,塑性变形增加,表面粗糙度值将增大。 5-7为什么在切削加工中一般都会产生冷作硬化现象? 答:(P240)机械加工过程中产生的塑性变形,使晶格扭曲、畸变,晶粒间产生滑移,晶粒被拉长,进一步变形受到阻碍,这些都会使表面层金属的硬度增加,统称为冷作硬化(或称为强化)。

第三节马氏体的组织形态 (本节建议时间:15分钟) 一马氏体的形态 1. 板条马氏体 出现于低、中碳钢中,其形貌可见图3-3-1,其中的板条束为惯习面相同的平行板条组成,板条间有一层A膜;板条的立体形态可以是扁条状,也可以是薄片状;一个奥氏体晶粒有几个束,一个束内存在位向差时,也会形成几个块。板条M的亚结构为位错,密度高达(0.3~0.9)×1012/cm2,故称位错M。 3-3-1板条马氏体显微组织特征示意图 2. 透镜片状马氏体(简称片状M) 出现于中、高碳钢中,其形貌可见图3-3-2。立体外形呈双凸透镜状,断面为针状或竹叶状。马氏体相变时,第一片分割奥氏体晶粒,以后的马氏体片愈来愈小。 M形成温度高时,惯习面为{225}A,符合K-S关系;形成温度低时,惯习面为{259} A,符合西山关系.片状M的亚结构为{112}M的孪晶。 M还有其它形态如蝶状、薄片状与薄板状等。

3-3-2透镜片状马氏体 二影响M形态及其内部亚结构的因素 1. 化学成分 奥氏体中碳含量的影响最为重要,在碳钢中,当C含量: C<0.3%时,生成板条M,亚结构为位错; C>1.0%时,生成片状M,亚结构为孪晶@c000000255; C为0.3~1.0%时,生成混合型组织(片状+板条)。 2. 形成温度 M S点高的A,冷却后形成板条M,亚结构为位错; M S点低的A,冷却后形成片状M,亚结构为孪晶; M S点不高不低的A,冷却后形成混合型组织(片状+板条M),亚结构为位错+孪晶。 9.5 马氏体转变 钢经奥氏体化后快速冷却,抑制其扩散分解,在较低温度下发生无扩散性相变-马氏体相变,这一过程通常称为淬火。 9.5.1 钢中马氏体的晶体结构

常见金相组织名词解释 常见金相组织名词解释——全面的特征描述,想不明白都难。 奥氏体 定义:碳与合金元素溶解在γ-Fe中的固溶体,仍保持γ-Fe的面心立方晶格特征:奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的温度和成分范围。有些淬火钢能使部分奥氏体保留到室温,这种奥氏体称残留奥氏体。奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶。在加热转变刚刚结束时的奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形。经过一段时间加热或保温,晶粒将长大,晶粒边界可趋向平直化。铁碳相图中奥氏体是高温相,存在于临界点A1温度以上,是珠光体逆共析转变而成。当钢中加入足够多的扩大奥氏体相区的化学元素时,Ni,Mn 等,则可使奥氏体稳定在室温,如奥氏体钢。 铁素体

定义:碳与合金元素溶解在a-Fe中的固溶体 特征:亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 渗碳体 定义:碳与铁形成的一种化合物

特征:渗碳体不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,在显微镜下呈白亮色,但受碱性苦味酸钠的腐蚀,在显微镜下呈黑色。渗碳体的显微组织形态很多,在钢和铸铁中与其他相共存时呈片状、粒状、网状或板状。 , 在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共 晶渗碳体呈骨骼状 , 过共析钢冷却时沿Acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片 状 , 铁碳合金冷却到Ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳 体上或晶界处呈不连续薄片状 珠光体 定义:铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物特征:珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体

奥氏体碳与合金元素溶解在γ-Fe中的固溶体,仍保持γ-Fe的面心立方晶格。晶界比较直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处 铁素体碳与合金元素溶解在a-Fe中的固溶体。 亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 渗碳体碳与铁形成的一种化合物。 在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿Acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到Ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。

珠光体铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。 珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在A1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。 珠光体+铁素体

上贝氏体过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。 过冷奥氏体在中温(约350~550℃)的相变产物,其典型形态是一束大致平行位向差为6~8od 铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片;典型上贝氏体呈羽毛状,晶界为对称轴,由于方位不同,羽毛可对称或不对称,铁素体羽毛可呈针状、点状、块状。若是高碳高合金钢,看不清针状羽毛;中碳中合金钢,针状羽毛较清楚;低碳低合金钢,羽毛很清楚,针粗。转变时先在晶界处形成上贝氏体,往晶内长大,不穿晶。 下贝氏体同上,但渗碳体在铁素体针内。 过冷奥氏体在350℃~Ms的转变产物。其典型形态是双凸透镜状含过饱和碳的铁素体,并在其内分布着单方向排列的碳化物小薄片;在晶内呈针状,针叶不交叉,但可交接。与回火马氏体不同,马氏体有层次之分,下贝氏体则颜色一致,下贝氏体的碳化物质点比回火马氏体粗,易受侵蚀变黑,回火马氏体颜色较浅,不易受侵蚀。高碳高合金钢的碳化物分散度比低碳低合金钢高,针叶比低碳低合金钢细。 马氏体+下贝氏体+屈氏体

马氏体形态分析 上世纪60年代以来,人们在马氏体形态方面进行了大量研究,发现了马氏体的许多不同形态,并找出了马氏体及其精细结构与性能之间的关系,对马氏体的晶体结构也有了比较深刻的认识。 马氏体形态虽然多种多样,但从其形态特征上基本可归纳为条状马氏体和片状马氏体两大类,其精细结构可划分为位错和孪晶。同时发现马氏体与母相保持严格的晶体学位向关系。 1.条状马氏体 主要形成于含碳量较低的钢中,又称低碳马氏体。因其形成于200℃以上的较高温度,故又称高温马氏体;因其精细(亚)结构为高密度(一般为0.3~0.9×1012cm/cm2)位错,故又称位错马氏体。 在光学显微镜下观察,条状马氏体的主要形态特征为:呈束状排列。近于平行而长度几乎相等的条状马氏体组成一束,或称为马氏体“领域”(即板条群)。板条群的尺寸约为20~35μm,由若干个尺寸大致相同的板条在空间位向大致平行排列所作组成,在原奥氏体的一颗晶粒内,可以发现几团马氏体束(即几个板条群,常为3~5个,每一个板条为一个马氏体单晶体,其尺寸约为0.5μm× 5.0μm ×20μm),马氏体板条具有平直界面,界面近似平行于奥氏体的{111}γ,即惯习面,相同惯习面的马氏体板条平行排列构成马氏体板条群。现已确定,这些稠密的马氏体板条多被连续的高度变形的残余奥氏体薄膜(约为20μm)所隔开,且板条间残余奥氏体薄膜的碳含量较高,在室温下很稳定,对钢的机械性能会产生显著影响。马氏体束与束之间以大角度相界面分开,一般为60°或120°角,马氏体束不超越原奥氏体晶界。同束中的马氏体条间以小角度晶界面分开。每束内还会有黑白色调反差,同一色调区的板条具有相同位向,称之为同向板条区。 条状马氏体的空间形态是一种截面呈椭园状的长柱体,长约几微米,宽在0.025~2.25μm 之间(多为0.10~0.20μm),其长、宽、厚之比约为30:7:1。先形成的板条较宽,后形成的则较窄。 条状马氏体形成之后,碳原子仍有一定扩散能力在位错线上偏聚,析出碳化物粒子,这种现象称为条状马氏体的自回火现象; 条状马氏体的惯习面多为{111}A,也有的是{557} A。条状马氏体与母相奥氏体的晶体学位向关系是K-S(Kurdjumov-Sachs)关系,即{110}M//{111}A,<111> M//<110> A 2.片状马氏体 片状马氏体主要形成于含碳量较高的钢中,又称为高碳马氏体;因其形成于200℃以下的低温,故又称低温马氏体;因其精细(亚)结构为大量孪晶,故又称其为孪晶马氏体。这种孪晶在靠近马氏体片的边界处消失,不会穿过马氏体边界,而边界上的亚结构则为复杂的位错网络,现已查明:马氏体片的中脊仍是密度更高的极细孪晶。 片状的马氏体的空间形态为双凸透镜状。在光学显微镜下观察的乃是截面形状,因试样磨面对每一马氏体片的切割角度不同,故有针状、竹叶状,所以又称针(竹叶)状马氏体,马氏体片之间不平行,相交成一定角度(如60°、120°)。 在原奥氏体晶粒中,首先形成的马氏体片是贯穿整个晶粒的,但一般不穿过晶界,只将奥氏体晶粒分割,以后陆续形成的马氏体由于受到限制而越来越小。所以片状马氏体的最大尺寸取决于原奥氏晶粒大小,原奥氏体晶粒越粗大,马氏体片越大,反之则越细。当最大尺寸的马氏体片小到光学显微镜无法分辨时,便称为隐晶(或称为隐针)马氏体。 片状马氏体的基本特征是在一个奥氏体晶粒内形成的第一片马氏体针较粗大,往往横贯整个奥氏体晶粒,将奥氏体晶粒加以分割,使以后形成的马氏体针大小受到限制,因此针状马氏体的大小不一,但其分布有一定规律,基本上马氏体按近似60°角分布。且在马氏体针叶中有一中脊面,含碳量愈高,愈明显,并在马氏周围有残留奥氏体伴随。由于针状马氏体