动态光散射基本原理及其在纳米科技中的应用——Zeta电位测量

前言:Zeta电位是纳米材料的一种重要表征参数。现代仪器可以通过简便的手段快速准确地测得。大致原理为:通过电化学原理将Zeta电位的测量转化成带电粒子淌度的测量,而粒子淌度的测量测是通过动态光散射,运用波的多普勒效应测得。

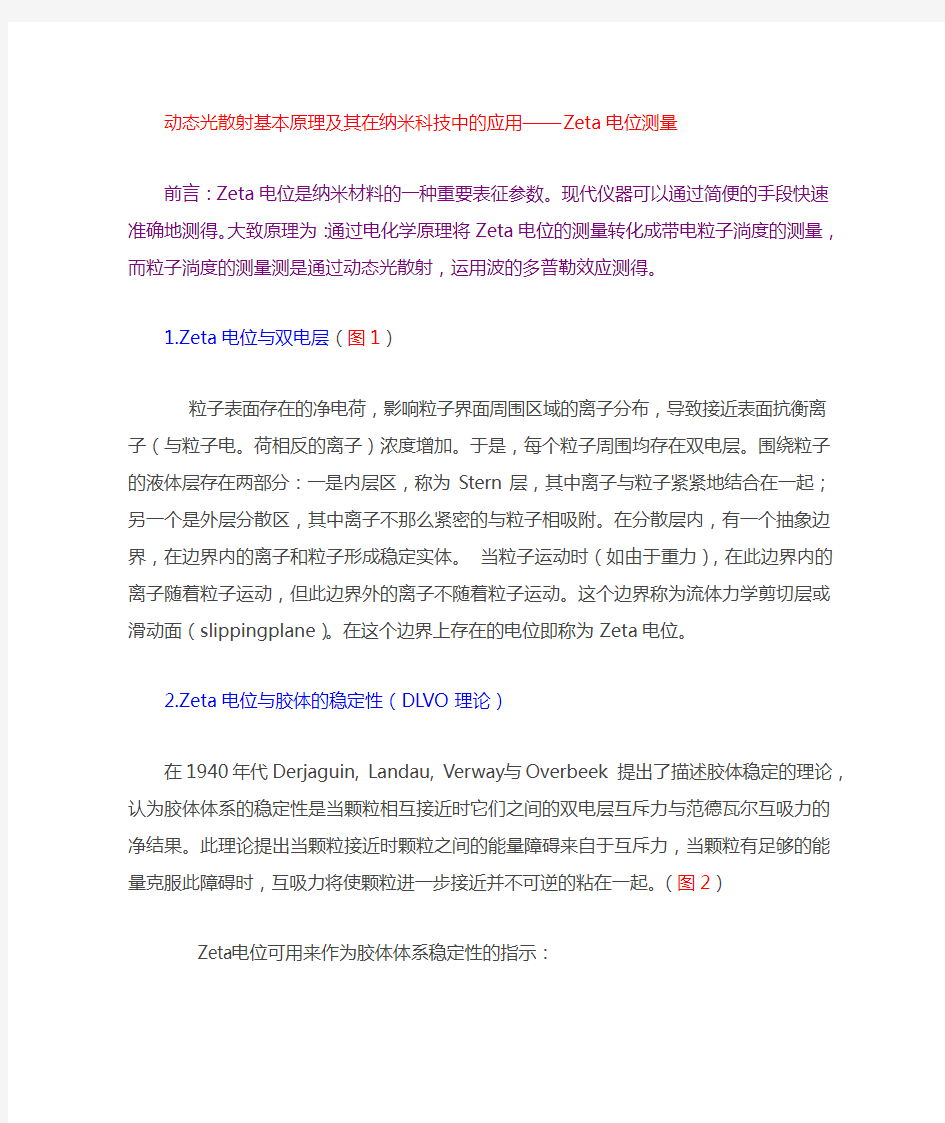

1.Zeta电位与双电层(图1)

粒子表面存在的净电荷,影响粒子界面周围区域的离子分布,导致接近表面抗衡离子(与粒子电。荷相反的离子)浓度增加。于是,每个粒子周围均存在双电层。围绕粒子的液体层存在两部分:一是内层区,称为Stern层,其中离子与粒子紧紧地结合在一起;另一个是外层分散区,其中离子不那么紧密的与粒子相吸附。在分散层内,有一个抽象边界,在边界内的离子和粒子形成稳定实体。当粒子运动时(如由于重力),在此边界内的离子随着粒子运动,但此边界外的离子不随着粒子运动。这个边界称为流体力学剪切层或滑动面(slippingplane)。在这个边界上存在的电位即称为Zeta电位。

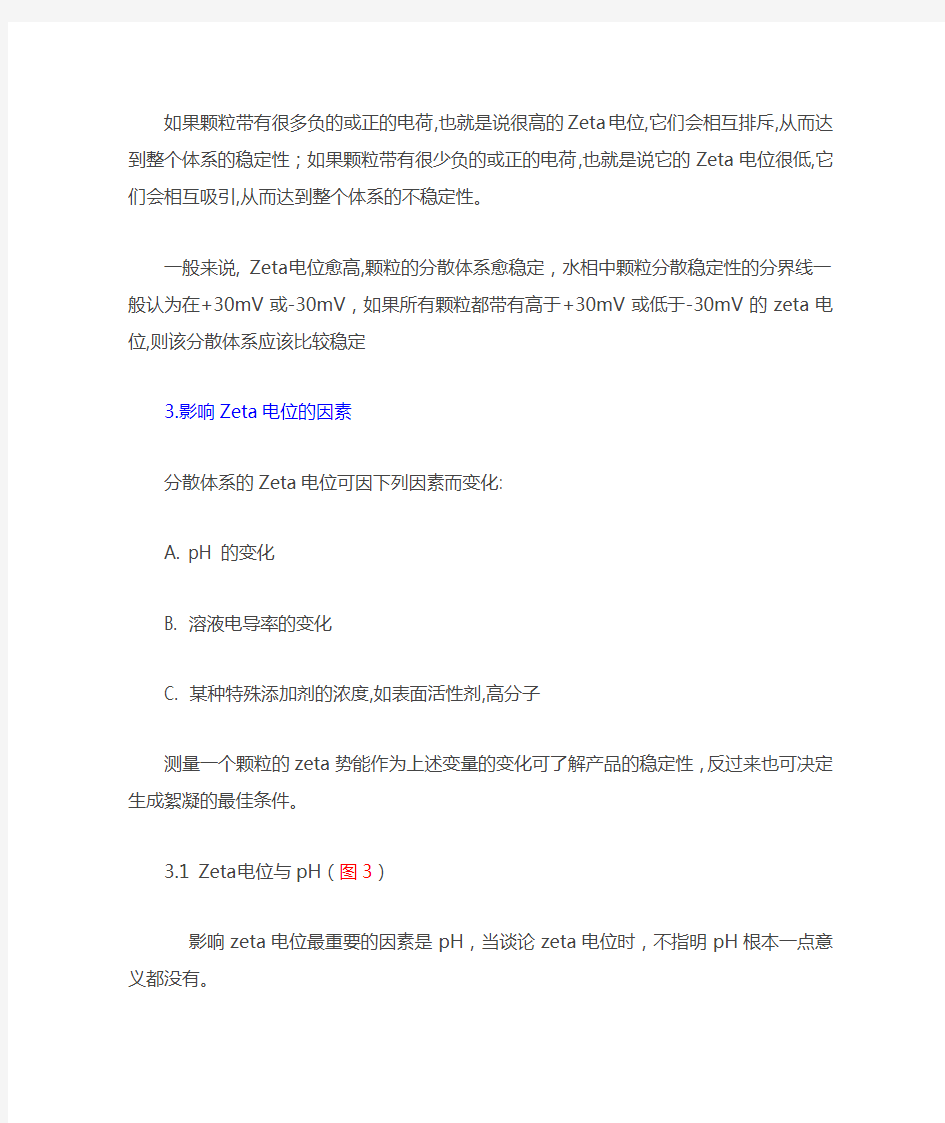

2.Zeta电位与胶体的稳定性(DLVO理论)

在1940年代Derjaguin, Landau, Verway与Overbeek 提出了描述胶体稳定的理论,认为胶体体系的稳定性是当颗粒相互接近时它们之间的双电层互斥力与范德瓦尔互吸力的净结果。此理论提出当颗粒接近时颗粒之间的能量障碍来自于互斥力,当颗粒有足够的能量克服此障碍时,互吸力将使颗粒进一步接近并不可逆的粘在一起。(图2) Zeta电位可用来作为胶体体系稳定性的指示:

如果颗粒带有很多负的或正的电荷,也就是说很高的Zeta电位,它们会相互排斥,从而达到整个体系的稳定性;如果颗粒带有很少负的或正的电荷,也就是说它的Zeta电位很低,它们会相互吸引,从而达到整个体系的不稳定性。

一般来说, Zeta电位愈高,颗粒的分散体系愈稳定,水相中颗粒分散稳定性的分界线一般认为在+30mV或-30mV,如果所有颗粒都带有高于+30mV或低于-30mV的zeta电位,则该分散体系应该比较稳定

3.影响Zeta电位的因素

分散体系的Zeta电位可因下列因素而变化:

A. pH 的变化

B. 溶液电导率的变化

C. 某种特殊添加剂的浓度,如表面活性剂,高分子

测量一个颗粒的zeta势能作为上述变量的变化可了解产品的稳定性,反过来也可决定生成絮凝的最佳条件。

3.1 Zeta电位与pH(图3)

影响zeta电位最重要的因素是pH,当谈论zeta电位时,不指明pH根本一点意义都没有。

假定在悬浮液中有一个带负电的颗粒;

假如往这一悬浮液中加入碱性物质,颗粒会得到更多的负电;

假如往这一悬浮液中加入酸性物质,在一定程度时,颗粒的电荷将会被中和;

进一步加入酸,颗粒将会带更多的正电。

Zeta电位对pH作图在低pH将是正的,在高pH将是负的,这中间一定有一点会通过零zeta电位,这一点称为等电点,是相当重要的一点,通常在这一点胶体是最不稳定的。

3.2 Zeta电位与电导率

双电层的厚度与溶液中的离子浓度有关,可根据介质的离子强度进行计算,离子强度越高,双电层愈压缩同,离子的化合价也会影响双单层的厚度,三价离子(Al3+)将会比单价离子

(Na+)更多的压缩双电层。

无机离子可有两种方法与带电表面相作用:

1. 非选择性吸附.对于等电点没有影响

2. 选择性吸附.会改变等电点

即使很低浓度的选择性吸附离子,也会对Zeta电位有很大的影响,有时选择性吸附离子甚至会造成颗粒从带负电变成带正电,从带正电变成带负电。

3.3 Zeta电位与添加剂浓度

研究样品中的添加剂浓度对产品zeta电位的影响可为研发稳定配方的产品提供有用的信息,样品中已知杂质对zeta电位的影响可作为研制抗絮凝的产品的有力工具。

4. 带电粒子的动电学效应

表面电荷的存在使得颗粒在一外加电场中呈现某些特殊效应,这些效应总称为动电学效应,根据引入运动的方式,有四种不同的动电学效应:

电泳: 在外加电场中带电颗粒相对于静止悬浮液体的运动

电渗:在外加电场中相对于静止带电表面的液体运动

流动电势: 当液体流过静止表面时所产生的电场

沉降电势: 当带电颗粒在静止液体中流动时所产生的电场

5. Zeta电位测量理论

在一平行电场中,带电颗粒向相反极性的电极运动,颗粒的运动速度与下列因素有关: 电场强度,介质的介电常数,介质的粘度(均为已知参数)

Zeta电位(未知参数)

Zeta电位与电泳淌度之间由Henry方程相连(图4)

由Henry方程可以看出,只要测得粒子的淌度,查到介质的粘度、介电常数等参数,就可

以求得Zeta电位。

6. 淌度测量方法

6.1 直接观测法

在早期,测量粒子淌度时,是在分散体系两端加上电压,用显微装置观测。

6.2 多普勒效应测量法

当测量一个速度为C,频率为no的波时,假如波源与探测器之间有一相对运动(速度V), 所测到的波频率将会有一多普勒位移。

在电场作用下运动的粒子,当激光打到粒子上时,散射光频率会有变化。散射光与参考光叠加后频率变化表现得更为直观,更容易观测。将光信号的频率变化与粒子运动速度联系起来,即可测得粒子的淌度。(如图5)

7. 电渗及避免方法

7.1 电渗(图6)

由于毛细管样品池壁带电,当外加电场导致颗粒运动时,池壁附近的液体也会在电场中由于电渗而运动。当用毛细管样品池时由于池壁与水中离子的作用,水会在电场下移动(电渗)而影响颗粒移动速度的测量(因为测到的是两种运动的总和)。但是,由于在一个封闭的池子内,池壁的液体流动会造成池中间的液体向另一方向运动,而在样品池中造成抛物面状的液体流动。

在样品池中有两个无限薄的层面(静止层)内无电渗,经典方法将光束定位在静止层内测量,以避免电渗误差,不可能准确定位,及费时而造成各种误差(甚至池壁有微量污染)。

7.2 电渗的避免(图7)

动电学的理论分析告诉我们:当外加一电场时,颗粒达到其最终运动速度的时间至少要比电渗快一个数量级(参考M. Minor, A.J. van der Linde, H.P. van Leeuwen and J.

Lyklema (1997) J Colloid and Interface Science 189, 370-375)

快速电场反转(FFR)

假如一外加电场有足够高的频率时:与颗粒的运动相比,液体的运动可以忽略不计,这样,测量就不一定要在静止层进行,但是,快速电场反转(FFR)与传统的慢速电场反转(SFR)相比,分辨率低。如果将二者结合起来,则可以得到准确率高,分辨率高的Zeta电位及分布。

图1

图2

图4

图5

图6

图7

图8

【专题】动态光散射基本原理及其在纳米科技中的应用——Zeta电位测量 -------------------------------------------------------------------------------- 作者: 骑着蜗牛追火箭收录日期: 2009-11-28 发布日期: 2009-11-28 动态光散射基本原理及其在纳米科技中的应用——Zeta电位测量 前言:Zeta电位是纳米材料的一种重要表征参数。现代仪器可以通过简便的手段快速准确地测得。大致原理为:通过电化学原理将Zeta电位的测量转化成带电粒子淌度的测量,而粒子淌度的测量测是通过动态光散射,运用波的多普勒效应测得。 1.Zeta电位与双电层(图1) 粒子表面存在的净电荷,影响粒子界面周围区域的离子分布,导致接近表面抗衡离子(与粒子电。荷相反的离子)浓度增加。于是,每个粒子周围均存在双电层。围绕粒子的液体层存在两部分:一是内层区,称为Stern层,其中离子与粒子紧紧地结合在一起;另一个是外层分散区,其中离子不那么紧密的与粒子相吸附。在分散层内,有一个抽象边界,在边界内的离子和粒子形成稳定实体。当粒子运动时(如由于重力),在此边界内的离子随着粒子运动,但此边界外的离子不随着粒子运动。这个边界称为流体力学剪切层或滑动面(slippingplane)。在这个边界上存在的电位即称为Zeta电位。 ZETA电位是一个表征分散体系稳定性的重要指标。由于带电微粒吸引分散系中带相反电荷的粒子,离颗粒表面近的离子被强烈束缚着,而那些距离较远的离子形成一个松散的电子云,电子云的内外电位差就叫Zeta电位。也称电动电位(只有当胶粒在介质中运动时才会表现出来),实际上就是扩散层内的电位差。ξ电位较高时,粒子能保持一定距离消弱和抵消了范德华引力从而提高了颗粒悬浮系统的稳定性。反之,当ξ电位较低时,粒子间的斥力减小并逐步靠近,进入范德华引力范围内,粒子就会互相吸引、团聚。ξ电位与液体递质内的粒子质量分数有关,改变液体的pH值、增加体系的盐含量都会引起双电层压缩,改变粒子的ξ电位,降低颗粒间的静电排斥作用,从而影响颗粒悬浮系统的稳定性。 2.Zeta电位与胶体的稳定性(DLVO理论) 在1940年代Derjaguin, Landau, Verway与Overbeek 提出了描述胶体稳定的理论,认为胶体体系的稳定性是当颗粒相互接近时它们之间的双电层互斥力与范德瓦尔互吸力的净结果。此理论提出当颗粒接近时颗粒之间的能量障碍来自于互斥力,当颗粒有足够的能量克服此障碍时,互吸力将使颗粒进一步接近并不可逆的粘在一起。(图2) Zeta电位可用来作为胶体体系稳定性的指示: 如果颗粒带有很多负的或正的电荷,也就是说很高的Zeta电位,它们会相互排斥,从而达到整个体系的稳定性;如果颗粒带有很少负的或正的电荷,也就是说它的Zeta电位很低,它们会相互吸引,从而达到整个体系的不稳定性。 一般来说, Zeta电位愈高,颗粒的分散体系愈稳定,水相中颗粒分散稳定性的分界线一般认为在+30mV或-30mV,如果所有颗粒都带有高于+30mV或低于-30mV的zeta电位,则该分散体系应该比较稳定 3.影响Zeta电位的因素 分散体系的Zeta电位可因下列因素而变化: A. pH 的变化 B. 溶液电导率的变化

动态光散射仪测定粒径的操作步骤 Brookhaven BI-200SM laser light scattering spectrometer 该测试可以获得以下实验参数:流体力学粒径 需要准备的样品:一份浓度适宜的样品溶液 1. 制样 注意:制样是实验成功的关键;无论是测试瓶、溶剂还是样品溶液都需要进行严格的除尘处理(通常采用注射器滤膜反复过滤),否则会引入较大的误差。 2. 打开光散射仪 打开光源、检测器、恒温循环水的电源,在样品池内放入待测样品。 3. 打开软件:BIC Dynamic Light Scattering Software 4. 调出测量窗口 (1)将检测器调至“C档” (2)依次调出以下测定窗口 A、在Correlation Functions下拉菜单中调出Correlator Control Window B、在Graphs下拉菜单中调出Correlation Function Window C、在Graphs下拉菜单中调出Count Rate History Window D、在ISDA下拉菜单中调出NNLS Window E、在ISDA下拉菜单中调出Contin Window (3)在Windows下拉菜单中点击Smart Tile,优化窗口布局 (4)您将得到如下界面 5. 设置参数 在左上角窗口点击Dur调出测量时间参数窗口,依据当前的实际情况设置测量时间(如下图),点击“OK”在左上角窗口点击M.Bass调出测量基线参数窗口,选择Auto选项(如下图),点击“OK” 在左上角窗口点击Params调出样品参数窗口,按照下图中的方框提示填写相应的值,点击“OK” 注1、如溶剂为非水相体系,请在溶剂选项的下拉框中选择对应的体系(如下图) 注2、如溶剂体系为软件提供的选项之外的情况,请在溶剂选项的下拉框中选择Unspecified,并手动输入相应的粘度和折光指数(如下图) 在左上角窗口点击Display调出显示选项窗口,按照下图点勾,点击“OK” 在左下角CF窗口点击Scale,在弹出的窗口中按照下图勾选Show Fit,然后在下面点选NNLS或Contin,点击“OK” 6. 检测器设置:孔径选择100或200,波长根据激光源选择。 注、孔径选择使检测光强在50KCPS~500KCPS左右。如选择100,检测光强仍过强,考虑通过中密度滤光轮衰减入射光功率或者对样品进行稀释。 7. 测定 (1)点击主界面左上方的绿色圆形图标开始测试 (2)测试结束(如下图) (3)NNLS/Contin结果分析 点击Layout弹出窗口,根据需要选择图像表现形式(如下图) 点击Summary弹出窗口,点Copy For Spreadsheet数据复制(可在EXCEL,TXT文件中处理),点Copy

1.1光镊技术简介 光镊是以激光的力学效应为基础的一种物理工具,是利用强会聚的光场与微粒相互作用时形成的光学势阱来俘获粒子的【4】。1969年,A. Ashkin等首次实现了激光驱动微米粒子的实验。此后他又发现微粒会在横向被吸入光束(微粒的折射率大于周围介质的折射率)。在对这两种现象研究的基础上,Ashkin提出了利用光压操纵微粒的思想,并用两束相向照射的激光,首次实现了对水溶液中玻璃小球的捕获,建立了第一套利用光压操纵微粒的工具。1986年,A. Ashkin等人又发现,单独一束强聚焦的激光束就足以形成三维稳定的光学势阱,可以吸引微粒并把它局限在焦点附近,于是第一台光镊装置就诞生了【5,6】。也因此,光镊的正式名称为“单光束梯度力势阱” (single-beam optical gradient force trap)。 由于使用光镊来捕获操纵样品具有非接触性、无机械损伤等优点,这使得光镊在生物学领域表现出了突出的优势。这些年来,随着研究的深入和技术的不断完善,光镊在生物学的应用对象由细胞和细胞器逐步扩展到了大分子和单分子等。目前,光镊常被用来研究生物过程中的细胞和分子的运动过程【7-10】,也常被用来测量生物过程中的一些力学特征【11-14】。 1.2光镊的原理与特点 众所周知,光具有能量和动量,但是在实际应用中人们经常利用了光的能量,却很少利用光的动量。究其原因,这主要是因为在生活中我们接触到的自然光和照明光等的力学效应都很小,无法引起人们可以直接感受到或观察到的宏观效应。而科学家们利用激光所具有的高亮度和优良的方向性,使得光的力学效应在显微镜下显现了出来,在这里我们要介绍的光镊技术正是以这种光的力学效应为基础发展起来的。 1.2.1光压与单光束梯度力光阱 光与物质相互作用的过程中既有能量的传递,也有动量的传递,动量的传递常常表现为压力,简称光压。1987年,麦克斯韦根据电磁波理论论证了光压的存在,并推导出了光压力的计算公式。1901年,俄国人П.Н.列别捷夫用悬在细丝下的悬体实现了光压的实验测量【15】。此后,美国物理学家尼克尔、霍尔也

激光光散射技术及其应用 Laser Light Scattering System Technology and Application BROOKHA VEN INSTRUMENTS CORPORATION (BEIJING OFFICE) 地址:北京市海淀区牡丹园北里甲1号中鑫嘉园东座A105室美国布鲁克海文公司公司北京技术服务中心 邮编:100083 电话:8610-62081909 传真:8610-6208189

激光光散射技术和应用 近年来,光电子和计算机技术的飞速发展使得激光光散射已经成为高分子体系和胶体科学研究中的一种常规的测试手段。现代的激光光散射包括静态和动态两个部分。在静态光散射中,通过测定平均散射光强的角度和浓度的依赖性,可以得到高聚物的重均分子量M w,均方根回旋半径R g和第二维利系数A2;在动态光散射中,利用快速数字相关器记录散射光强随时间的涨落,即时间相关函数,可得到散射光的特性弛豫时间τ,进而求得平动扩散系数D和与之对应的流体力学半径R h。在使用过程中,静态和动态光散射有机地结合可被用来研究高分子以及胶体粒子在溶液中的许多涉及到质量和流体力学体积变化的 过程,如聚集和分散、结晶和溶解、吸附和解吸、高分子链的伸展和卷缩以及蛋白质长链的折叠,并可得到许多独特的分子量参数。 一、光散射发展简史: Tynadall effect(1820-1893) 1869年,Tyndall研究了自然光通过溶胶颗粒时的散射,注意到散射光呈淡淡的蓝 色,并且发现如果入射光是偏振的,这散射光也是偏振的。Tyndall由此提出了19 世纪气象学的两大谜题:为什么天空是蓝色的?为什么来自天空的散射光是相当偏 振的? James Clerk Maxwell (1833-1879) 解释了光是一种电磁波,并正确地计算出光的速度。 Lord Rayleigh(1842-1919) 1881年,Rayleigh应用Maxwell的电磁场理论推导出,在无吸收、无相互作用条件下,光学各向同性的小粒子的散射光强与波长的四次方成反比。并解释了蓝天是太阳光穿透大气层所产生的散射现象。 Abert Einstein(1879-1955) 研究了液体的光散射现象。 Chandrasekhara V.Raman (1888-1970) 1928年,印度籍科学家Raman提出了Raman 效应(也称拉曼散射),即光波在被散射后频率发生变化的现象。 Peter Debye(1884-1966) 延续了 Einstein的理论,描述了分子溶解于溶剂中所产生的光散射现象,提出用Debye plot 。1944 年,Debye利用散射光强测得稀溶液中高分子的重均分子量。 Peter Debye Lord Rayleigh Tyndall effect

动态光散射原理-Dynamic Light Scattering (DLS) 动态光散射(DLS),也称光子相关光谱Photon Correlation Spectroscopy (PCS) ,准弹性光散射quasi-elastic scattering,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。随着仪器的更新和数据处理技术的发展,现在的动态光散射仪器不仅具备测量粒径的功能,还具有测量Zeta电位等的能力。因此,被广泛地应用于描述各种各样的微粒系统,包括合成聚合物(如乳液、PVC、等等),水包油、油包水型乳剂、囊泡、胶束、生物大分子、颜料、染料、二氧化硅、金属溶胶,陶瓷和无数其他胶体悬浮液和分散体。美国PSS粒度仪Nicomp380系列,就是采用的这种检测原理。 动态光散射:扩散的影响 经典的光散射测得的是平均时间散射光强度,认为散射强度与时间没有关系,实际上光散射强度是随时间波动的,这是由于检测点内不同的粒子发出的不同的光波相干叠加的或“重合”的结果,这个物理现象被称为“干涉”。每个单独的散射波到达探测器时建立一个对应入射激光波的相位关系。在光电倍增管检测器前方的一个狭缝处相互混合发生干涉。光电倍增管检测器在一个特定的散射角(90度角的DLS模块)处测量净散射量。 光的衍射(Diffraction):又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象.衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象。 光的散射(Scattering):光束通过不均匀媒质时,部分光束将偏离原来方向而分散传播,从侧向也可以看到光的现象,叫做光的散射. 为了更好的理解粒子分散和散射强度中 波动结果的相关性,我们假设只有两个悬浮 粒子存在的简单情况。如图2所示。检测器 (远离散射单元,针孔孔径) 所检测到的净强 度是一个只有两个散射波叠加的结果。在图 2中,我们定义了两个光路长度、 L1 = l1a + l1b 和 L2 = l2a + l2b。(更准 确地说,折射光折射率会影响光程。但为了 简单起见,我们假设折射率为1.0,这样光程 L1和L2是就可以简化为图2所示)。 当两个粒子所处的位置恰好使两个散射图2:简化的散射模型:两个扩散粒子 波在到达探测器时?L = L1 - L2刚好等于激 光的波长λ整数倍时,两个散射光波就会增强。这就是常说的“相长”干涉,在探测器内产生最大可能的强度。还有一种极端,你有可能发现两个粒子位置是这样的;?L等于半波长λ/ 2的奇数倍。在这种情况下,两个散射波到达探测器时彼此完全抵消。这完全是“相消”干涉,由此产生的净强度为零。随着时间的推移,粒子的扩散将导致探测器接收到的净强度在这两个极端值之间波动——就像一个典型的“噪音”信号。如图3所示,为一个具有代表性的总信号强度。当光程在受到半波长λ/ 2(增加或减少)的影响时。信号强度会在最大值和最小值之间变化。真正构成DLS粒子粒径测量的关键物理因素就是是图3所示的——波动随时间的表现取决于粒子的大小。

《光镊原理及应用》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程中文名称:光镊原理及应用 课程英文名称:Optical tweezers theory and application 开课学期:2 学时:16 学分:1 二、课程目的和任务 激光生物学是多学科交叉的新兴学科,其中以激光微束光阱效应为基础的光镊技术是生命科学和生物工程研究的有力工具,已成为当前生物物理学中新方法和新仪器的研究热点之一。是光子技术和生命科学相互交叉与渗透而形成的一门新的边缘学科,课程教学目标:让光镊在生命学科及其他应用领域中的作用与地位,逐步树立科学的世界观,促进综合素质的提高;帮助学生获得光镊的基本知识,掌握光镊相关技术。通过课程小论文与研讨,让学生了解本学科的发展前沿,培养学生的创造型思维;开放式的教学,提高学生的综合分析和解决问题的能力。 三、教学内容与基本要求 教学主要内容及对学生的要求: 教学主要内容 第一章 光镊技术的产生与发展 光镊技术的理论研究、光镊技术的应用研究 国内外光镊技术的研究现状 第二章 光镊技术及其基本原理 光镊技术的描述、光镊的基本原理、光辐射压力、 梯度力和散射力、二维光学势阱、基于激光微束的三维光学势阱 第三章 光镊的理论分析与计算方法 光镊理论计算的意义、粒子分类与计算方法、光阱力与光操纵束缚条件第四章 光镊的系统构成与技术性能

传统光镊的原理、系统构成、激光器和显微镜的选取、多光镊技术 第五章 光纤光镊技术 远场光纤光镊、近场光镊 第5章 光镊技术的发展应用 光镊技术在生物学方面应用、光镊在分子生物学领域的应用、光镊与其它技术的结合应用 对学生的要求: 1、 对光镊原理方法有明确认识。 2、 对光镊系统的性能、参数能深入了解,并能自由运用。 3、 能够了解光阱力的计算方法。 4、 有查阅外文资料的能力。 五、教学设计及方法 教学方式 1) 教学与科研结合,激发学生的求知欲 2)专家讲授与教师专题讲座相结合,拓展学生知识面 3)理论与实践结合,加强学生实验技能的训练 4)中、英双语教学相结合,提高学生国际交流能力 5)撰写专题调研报告,培养学生的自主创新能力 教学手段 将多种现代的教学手段运用于课程教学之中,多方位多途径地展教学活动,以激发学生学习兴趣,提高教学效果。 1)将多媒体教学与板书相结合,以解决学时少内容多的矛盾 2)课件与电视录像片相结合,以提高学生的自学能力 3)丰富的网络资源为学生学习提供良好的软环境 六、调查、参观、实践、实验内容 七、主要参考资料 [1]《光镊原理、技术和应用》李银妹编译中国科学技术大学出版社1996 [2]《时域有限差分法FDTD Method 》 高本庆 国防工业出版社.1995年 [3][《非均匀介质中的场与波》美]Weng Cho Chew 著聂在平,柳清伙译电子工业出版社,1992年 [4] Ashkin A. Optical trapping and manipulation of single cells using infrared laser beams. Nature, 1987, 33: 256-

动态激光散射仪操作规程 (Wyatt GPC/SEC - MALS) 一试验前准备 1溶剂准备 水相体系准备:超纯水或配制其它盐溶液?1L,并使用0.22um滤膜过滤(必 须含0.02%NaN3抑菌剂)。 有机相体系准备:HPLC级溶剂;建议使用0.22um滤膜过滤(进口试剂视具体情况而定)。 2样品准备 浓度配制(定量环lOOuL): 分子量?lOOOkda : 0.5 - lmg mL ;分子量?lOOkda : 1 - 2mg/mL ; 分子量?lOkda : 3?5mg/niL ;分子量?5kda : 5?lOmg/mL。 3检查仪器电路连接 检查仪器电源线是否连接,电源开关、交换机(适用于信号连接通过网线的情形)是否打开。 二仪器系统开机及平衡操作 1分别依次打开泵、柱温箱(设定温度)、进样系统(手动/自动进样器)、示差或紫外检测器、粘度检测器、多角度激光光散射检测器电源及计算机。待仪器 正常开机后,打开工作站Astra软件。 2开启泵使用超纯水purge泵?5min ;关闭purge阀。冲洗系统。待系统平衡

完毕,使用最新配制的流动相冲洗系统。(注:有机体系:直接使用流动相冲 洗系统) 3将其流速调至O.linL/miii (若接入粘度检测器,必须待粘度检测器进入工作界面才能开启泵的流速,且IP&DP处于purgeon); 若系统中未接入GPC/SEC柱,可直接将流速调至0.1- l.OmL/min冲洗系统(无粘度检测器),示差检测器purge阀必须处于“Purge On"状态。 若系统中已接入GPC/SEC柱,则必须以O.lmVmiii的起始流速.每1-2分钟提高0.1ml 的速度将流速调整至0.4 - 0.5 mL/min,充分平衡系统; (注:为了使系统充分平衡,建议提前一天冲洗和平衡系统;第二天开始试验(水相系统)。对于有机相体系,一般平衡时间在3 -12h)。 三试验操作及数据采集与处理 1待系统充分平衡。逐步调整流速至试验流速;调节示差检测器的Purge阀处于处于“Purge 0住状态;待信号稳定后,归零(Zero);粘度计(Visco Star)的操作方法见附件。待基线稳定。 2在Astra软件中调用相应的试验模板(推荐使用安装工程师创建的 Template.'Method);点击Expeiiment? Run (此时,软件出现"waiting for 对话框"); (注:单针进样调用模板的基本操作如下: File 一New - Experiment from Template/Method - My Templates/methods ;选择相应试验Tempalte/method o 自动进样器进样调用模板的基本操作如下: File 一New - sample set Template/blank sequence - My Templates/method ;选择

动态光散射测定 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

动态光散射仪测定粒径的操作步骤 BrookhavenBI-200SMlaserlightscatteringspectrometer 该测试可以获得以下实验参数:流体力学粒径 需要准备的样品:一份浓度适宜的样品溶液 1.制样 注意:制样是实验成功的关键;无论是测试瓶、溶剂还是样品溶液都需要进行严格的除尘 处理(通常采用注射器滤膜反复过滤),否则会引入较大的误差。 2.打开光散射仪 打开光源、检测器、恒温循环水的电源,在样品池内放入待测样品。 3.打开软件:BICDynamicLightScatteringSoftware 4.调出测量窗口 (1)将检测器调至“C档” (2)依次调出以下测定窗口 A、在CorrelationFunctions下拉菜单中调出CorrelatorControlWindow B、在Graphs下拉菜单中调出CorrelationFunctionWindow C、在Graphs下拉菜单中调出CountRateHistoryWindow D、在ISDA下拉菜单中调出NNLSWindow E、在ISDA下拉菜单中调出ContinWindow (3)在Windows下拉菜单中点击SmartTile,优化窗口布局 (4)您将得到如下界面 5.设置参数 在左上角窗口点击Dur调出测量时间参数窗口,依据当前的实际情况设置测量时间(如下 图),点击“OK”

在左上角窗口点击M.Bass调出测量基线参数窗口,选择Auto选项(如下图),点击“OK” 在左上角窗口点击Params调出样品参数窗口,按照下图中的方框提示填写相应的值,点击“OK” 注1、如溶剂为非水相体系,请在溶剂选项的下拉框中选择对应的体系(如下图) 注2、如溶剂体系为软件提供的选项之外的情况,请在溶剂选项的下拉框中选择Unspecified,并手动输入相应的粘度和折光指数(如下图) 在左上角窗口点击Display调出显示选项窗口,按照下图点勾,点击“OK” 在左下角CF窗口点击Scale,在弹出的窗口中按照下图勾选ShowFit,然后在下面点选NNLS或Contin,点击“OK” 6.检测器设置:孔径选择100或200,波长根据激光源选择。 注、孔径选择使检测光强在50KCPS~500KCPS左右。如选择100,检测光强仍过强,考虑通过中密度滤光轮衰减入射光功率或者对样品进行稀释。 7.测定 (1)点击主界面左上方的绿色圆形图标开始测试 (2)测试结束(如下图) (3)NNLS/Contin结果分析 点击Layout弹出窗口,根据需要选择图像表现形式(如下图) 点击Summary弹出窗口,点CopyForSpreadsheet数据复制(可在EXCEL,TXT文件中处理),点CopyToClipboard进行图像复制(如下图) 8.后续 (1)点击“Clear”可以清除当前的实验数据,开始另一样品的测试 (2)主界面上方菜单“File”?“Database”?可以中调出已测定的样品数据

光镊技术在原子物理和生命科学中的应用与发展 信息工程系 王 坚 [摘要] 激光陷阱和控制、操作中性微小粒子的光镊技术是以光的辐射压原理为基础的,利用光与物质间动量的传递的力学效应形成三维梯度光学陷阱。光压的实际应用在20世纪激光诞生后才得以实现。由于激光突出的高方向性、高相干性、高亮度产生的辐射压高于一般的光,所以使得基于光压原理的光镊能够被发现并运用。光镊能够捕获和操纵微米尺度粒子成为捕获操纵粒子独特且有效的手段,并且这种方法在物理和生物科学等领域掀起了一场技术革命。本文简要回顾了早期光镊技术在原子物理和生命科学中的应用与发展,以及当代光镊技术研究的最新成就。 [关键词] 激光陷阱,光镊,激光 1. 引言 光镊是基于光的力学效应的一种新的物理工具,它如同一把无形的机械镊子,可实现对活细胞及细胞器的无损伤的捕获与操作。光镊的发明正适应了生命科学深入到细胞、亚细胞层次的研究趋势,也为生物工程技术提供了一种新的手段。仅仅20年光镊的应用已展示其在物理和生命科学领域中无限美好的应用前景。 2. 光镊技术原理 2.1光压原理 光镊技术是基于光压原理的,光压原理在牛顿和开普勒时期就已经提出来了但是一直都没有什么应用。光的压力原理早期只有在天文学中有些应用,德国的天文学家开普勒,在17世纪初提出彗尾之所以背向太阳的原因是,其受到了太阳辐射光压的作用力。因为只有在天文学研究中当光的强度和距离都非常大的时候,光压对物质的影响才会明显的表现出来。1873年Maxwell 从光的波动理论角度根据电磁理论推导出了光压的存在(电磁辐射压)并且给出了垂直入射到部分反射吸收体表面的光束的光压为: ()R c E p +=1 其中,E 为每秒钟垂直入射到12m 上的能量,c 为光速,R 为物体对光的反射系数。

精品文档 1.1光镊技术简介 光镊是以激光的力学效应为基础的一种物理工具,是利用强会聚的光场与微粒相互作用时形成的光学势阱来俘获粒子的【4】。1969年,A. Ashkin等首次实现了激光驱动微米粒子的实验。此后他又发现微粒会在横向被吸入光束(微粒的折射率大于周围介质的折射率)。在对这两种现象研究的基础上,Ashkin提出了利用光压操纵微粒的思想,并用两束相向照射的激光,首次实现了对水溶液中玻璃小球的捕获,建立了第一套利用光压操纵微粒的工具。1986年,A. Ashkin等人又发现,单独一束强聚焦的激光束就足以形成三维稳定的光学势阱,可以吸引微粒并把它局限在焦点附近,于是第一台光镊装置就诞生了【5,6】。也因此,光镊的正式名称为“单光束梯度力势阱”(single-beam optical gradient force trap)。由于使用光镊来捕获操纵样品具有非接触性、无机械损伤等优点,这使得光镊在生物学领域表现出了突出的优势。这些年来,随着研究的深入和技术的不断完善,光镊在生物学的应用对象由细胞和细胞器逐步扩展到了大分子和单分子等。目前,光镊常被用来研究生物过程中的细胞和分子的运动过程【7-10】,也常被用来测 量生物过程中的一些力学特征【11-14】。 1.2光镊的原理与特点 众所周知,光具有能量和动量,但是在实际应用中人们经常利用了光的能量,却很少利用光的动量。究其原因,这主要是因为在生活中我们接触到的自然光和照明光等的力学效应都很小,无法引起人们可以直接感受到或观察到的宏观效应。而科学家们利用激光所具有的高亮度和优良的方向性,使得光的力学效应在显微镜下显现了出来,在这里我们要介绍的光镊技术正是以这种光的力学效应为基础发展起来的。 1.2.1光压与单光束梯度力光阱 光与物质相互作用的过程中既有能量的传递,也有动量的传递,动量的传递常常表现为压力,简称光压。1987年,麦克斯韦根据电磁波理论论证了光压的存在,并推导出了光压力的计算公式。1901年,俄国人П.Н.列别捷夫用悬在细丝下的悬体实现了光压的实验测量【15】。此后,美国物理学家尼克尔、霍尔也精品文档. 精品文档 分别测量了光压【16】。20世纪70年代,人们开始研究激光的辐射压力,并发 展了原子束的激光偏转【17】、激光冷却【18】、光子粘团【19】等实验技术。在宏观微粒的光压力研究方面,由光悬浮发展到光捕获、光致旋转等【20】。1970年,A.Ashkin【21】首次实现了水溶液中的光悬浮。随后的一些研究【22-25】 最终导致了光镊的发明。 通常光对物体的作用力都是推力。但是,在一定条件下光也可以对物体产生拉力,或更一般的,产生束缚力。这就牵涉到光对物体作用的梯度力。 为了阐明梯度力的概念,以透明介质

动态光散射的基本原理及现代应用 电气本132班 张泽明 2013040211 贾东 2013040228 郑欣宇 2013040224

动态光散射的基本原理及现代应用 今天打开了高中时的物理课本,发现很多的知识已经都忘得差不多了。时而一翻,也有一中怀念的感觉。随便翻了一页,看到了这样一个陌生的词汇—动态光散射法,于是打开了电脑,到网上去查阅了一下资料。便写下了这篇论文。 一、什么是动态光散射 动态光散射,也称光子相关光谱,准弹性光散射,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。 二、动态光散射的基本原理 1. 粒子的布朗运动导致光强的波动 微小粒子悬浮在液体中会无规则地运动 布朗运动的速度依赖于粒子的大小和媒体粘度,粒子越小,媒体粘度越小,布朗运动越快。 2. 光信号与粒径的关系 光通过胶体时,粒子会将光散射,在一定角度下可以检测到光信号,所检测到的信号是多个散射光子叠加后的结果,具有统计意义。瞬间光强不是固定值,在某一平均值下波动,但波动振幅与粒子粒径有关。某一时间的光强与另一时间的光强相比,在极短时间内,可以认识是相同的,我们可以认为相关度为1,在稍长时间后,光强相似度下降,时间无穷长时,光强完全与之前的不同,认为相关度为0。根据光学理论可得出光强相关议程。之前提到,正在做布朗运动的粒子速度,与粒径(粒子大小)相关。 大颗粒运动缓慢,小粒子运动快速。如果测量大颗粒,那么由于它们运动缓慢,散射光斑的强度也将缓慢波动。类似地,如果测量小粒子,那么由于它们运动快速,散射光斑的密度也将快速波动。附件五显示了大颗粒和小粒子的相关关系函数。可以看到,相关关系函数衰减的速度与粒径相关,小粒子的衰减速度大大快于大颗粒的。最后通过光强波动变化和光强相关函数计算出粒径及其分布。 3. 分布系数 4. 分布系数体现了粒子粒径均一程度,是粒径表征的一个重 要指标。 < 0.05单分散体系,如一些乳液的标样。

光镊原理及其应用 摘要:激光的发明使得光的力学效应走向了实际应用。本文介绍了光镊技术的基本原理及其在生物科学方面的一些应用。 关键词:光镊;光的力学效应;生物科学;应用 1 引言 光镊是A. Ashkin[1]在关于光与微粒子相互作用实验的基础上于1986年发明的。光镊在问世之初被看作是微小宏观粒子的操控手段,并渐渐成了光的力学效应的研究和应用最活跃的领域之一。近20年来光镊技术的研究和应用得到了迅速的发展,特别是在生命科学领域,光镊已成为研究单个细胞和生物大分子行为不可或缺的有效工具。 2 基本原理 光镊的基本原理在于光与物质微粒之间的动量传递的力学效应。对于直径大于波长的米氏散射粒子来说,光镊的势阱原理可以用几何光学来解释[1~3]。如图1(a)所示。入射光线A将光子的动量以辐射压的形式作用于粒子小球,力的作用方向与光线入射方向相同。A经过若干反射、折射后,以光线A’出射。入射光线的辐射压减去出射光线的辐射压为粒子小球所受的净剩力F A。图1(b)为作用力简图,实际力的作用过程较此复杂,A’应为所有(包括反射光透射光)出射光线辐射压的合力,但结果与此相似,小球受轴向指向焦点的力。 对于直径小于激光波长的瑞利散射颗粒,适用于波动光学理论[1]和电磁模型。波动光学理论(也是光镊的基本理论)认为,在光轴方向有一对作用力:与入射光同向正比于光强的散射力和与光强梯度同向正比与强度梯度的梯度力。在折射率为n m的介质中,折射率为n p 的瑞利粒子所受的背离焦点的散射力为[1] F scat =n m P scat/ c (1) 这里P scat为被散射的光功率。或用光强I0和有效折射率m = n p / n m表示为 (2) 对于极化率为α的球形瑞利粒子所受的指向焦点的梯度力为

静态光散射功能 对于悬浮于液体中的颗粒,利用Mie散射形成光强与角度的函数关系,从而得到颗粒粒度大小与形状的信息。 对于高分子溶液,光强与角度、浓度形成的依赖关系(即浓度依赖性与角度依赖性),利用Zimm图(或其他类似的方法)可以得到以下参数: 1) 绝对重均分子量(Mw) 2) 第二维里系数(A2) 3) 均方根回旋半径(Rg) 4) Zimm, Berry和Debye曲线 2. 静态光散射应用领域 1) 石油化工:包括PS、PMMA等等多种聚合物的研究与表征 2) 生命科学:如各种人造组织(合成高聚物)的研究与改性 3) 生物医学:蛋白质、多肽,及多糖等的研究和表征 4) 环境化学:絮凝方面的研究 产品:zeta电位、便携式示波表、碳硅分析仪、电子温湿度计、污水处理设备、FLUKE钳表、微机继电保护测试仪、浊度仪、无转子硫化仪、微量水分测定仪、经济型数控机床等。

动态光散射仪的工作原理 动态光散射技术(dynamiclightscattering,DLS)是指通过测量样品散射光强度起伏的变化来得出样品颗粒大小信息的一种技术。之所以称为“动态”是因为样品中的分子不停地做布朗运动,正是这种运动使散射光产生多普勒频移。动态光散射技术的工作原理可以简述为以下几个步骤:首先根据散射光的变化,即多普勒频移测得溶液中分子的扩散系数D,再由D= KT/6πηr可求出分子的流体动力学半径r,(式中K为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,η为溶液的粘滞系数),根据已有的分子半径-分子量模型,就可以算出分子量的大小。 光在传播时若碰到颗粒,一部分光会被吸收,一部分会被散射掉。如果分子静止不动,散射光发生弹性散射时,能量频率均不变。但由于分子不停地在做杂乱无章的布朗运动,所以,当产生散射光的分子朝向监测器运动时,相当于把散射的光子往监测器送了一段距离,使光子较分子静止时产生的散射光要早到达监测器,也就是在监测器看来散射光的频率增高了;如果产生散射的分子逆向监测器运动,相当于把散射光子往远离监测器的方向拉了一把,结果使散射光的频率降低。日常生活中,但我们听到救护车由远而近时,声音的频率越来越高,也是同样的道理。实际上我们可以根据声音频率变化的快慢来判断救护车运动的速度。 光散射技术就是根据这种微小的频率变化来测量溶液中分子的扩散速度。由D=KT/6πηr可知,当扩散速度一定时,由于实验时溶剂一定,温度是确定的,所以扩散的快慢只与流体动力学半径有关。蛋白质多方面的性质都直接和它的大小相关。因此,光散射广泛应用与蛋白质及其它大分子的理化性质研究。 动态光散射技术的优点: 1.样品制备简单,不需特殊处理,测量过程不干扰样品本身的性质,所以能够反映出溶液中样品分子的真实状态; 2.测量过程迅速,而且样品可以回收利用; 3.检测灵敏度高,10kD蛋白质,浓度只需0.1mg/mL,样品体积只需20-50μL即可;4.能够实时监测样品的动态变化。 二、动态光散射技术的应用 溶液中的颗粒物质(如生物大分子、高分子聚合物、胶束等),其颗粒大小的变化往往可以反应出某些性质方面的变化。由于光散射实际上是首先 通过测量大分子物质的扩散系数,进而推导出其它参数。所以,光散射不仅可以用来进行静态测量,还可以检测一些动态过程的变化。 下面以大家熟悉的生物学中的几个具体实例来介绍动态光散射技术的应用。 1.测定蛋白质分子的均一性

光散射原理及其应用

安徽大学 本科毕业论文(设计、创 作) 题目: 光散射原理及其应用 学生姓名:彭果学号:B21114051 院(系):物理与材料科学学院专业:光信息科学与技术入学时间:二〇一一年九月 导师姓名:喻远琴所在单位:安徽大学物理与材料科学学院完成时间:二〇一五年六月

光散射原理及其应用 彭果 (安徽大学物理与材料科学学院,安徽合肥 230061) 摘要:光通过不均匀物质时朝四面八方散射的现象称为光散射。本文 首先简要阐述了光散射的原理和分类;然后运用光散射的知识解释了 一些生活中常见的大气现象,例如蓝天、白云、朝霞、晚霞以及夕阳 等;最后介绍了光散射在医疗和摄影等方面的应用。 关键词:光散射,瑞利散射,拉曼散射,偏振 Light scattering principle and application Pengguo (School of Physics & Material Science, Anhui University, Hefei 230061, China) Abstract: Light scattering by the light passing through the inhomogeneous material is called light scattering. In this paper, the principle and classification of optical scattering are briefly introduced. Introduces the application of light scattering in the phenomenon of life, and the application of light scattering in medical treatment, photography, etc Key words: Light scattering and Rayleigh scattering, Raman scattering, polarization 晚霞满天,一片又一片的火烧云,把天空织成美丽的锦缎,真是一幅绮丽的奇景,晚霞有多少种颜色?红色,黄色,金色,紫色,蓝色,或许还有别的颜色。这是小学语文课文的《火烧云》,火烧云的形成其实包含了光散射的原理。在生活中光散射的现象随处可见,蓝天、白云、晓霞、彩虹、雾中光的传播等等常见的自然现象中都包含着光的散射现象。 随着科技的发展,光散射在各个科学技术部门中有广泛应用。例如,根据胶体体系中光散射理论,光散射可用于判断溶胶还是分子液体,照相补光,利用共振光散射法做DNA的定量分析,基于光散射流式细胞仪的广泛应用,瑞利光散射光谱法研究牛血红蛋白与镝(Ⅲ)的相互作用等,复杂结构光散射的射线跟踪方法及其应用。光散射的应用在生活中的各方面都有重要意义。

激光动态光散射仪操作手册 一、动态光散射仪的工作原理 动态光散射技术(dynamiclightscattering,DLS)是指通过测量样品散射光强度起伏的变化来得出样品颗粒大小信息的一种技术。之所以称为“动态”是因为样品中的分子不停地做布朗运动,正是这种运动使散射光产生多普勒频移。动态光散射技术的工作原理可以简述为以下几个步骤:首先根据散射光的变化,即多普勒频移测得溶液中分子的扩散系数D,再由D=KT/6πηr可求出分子的流体动力学半径r,(式中K为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,η为溶液的粘滞系数),根据已有的分子半径-分子量模型,就可以算出分子量的大小。 光在传播时若碰到颗粒,一部分光会被吸收,一部分会被散射掉。如果分子静止不动,散射光发生弹性散射时,能量频率均不变。但由于分子不停地在做杂乱无章的布朗运动,所以,当产生散射光的分子朝向监测器运动时,相当于把散射的光子往监测器送了一段距离,使光子较分子静止时产生的散射光要早到达监测器,也就是在监测器看来散射光的频率增高了;如果产生散射的分子逆向监测器运动,相当于把散射光子往远离监测器的方向拉了一把,结果使散射光的频率降低。日常生活中,但我们听到救护车由远而近时,声音的频率越来越高,也是同样的道理。实际上我们可以根据声音频率变化的快慢来判断救护车运动的速度。 光散射技术就是根据这种微小的频率变化来测量溶液中分子的扩散速度。由D=KT/6πηr可知,当扩散速度一定时,由于实验时溶剂一定,温度是确定的,所以扩散的快慢只与流体动力学半径有关。蛋白质多方面的性质都直接和它的大小相关。因此,光散射广泛应用与蛋白质及其它大分子的理化性质研究。 动态光散射技术的优点: 1.样品制备简单,不需特殊处理,测量过程不干扰样品本身的性质,所以能够反映出溶液中样品分子的真实状态; 2.测量过程迅速,而且样品可以回收利用; 3.检测灵敏度高,10kD蛋白质,浓度只需0.1mg/mL,样品体积只需20-50μL即可;4.能够实时监测样品的动态变化。 二、动态光散射技术的应用 溶液中的颗粒物质(如生物大分子、高分子聚合物、胶束等),其颗粒大小的变化往往可以反应出某些性质方面的变化。由于光散射实际上是首先

动态光散射基本原理及其在纳米科技中的应用——Zeta电位测量 前言:Zeta电位是纳米材料的一种重要表征参数。现代仪器可以通过简便的手段快速准确地测得。大致原理为:通过电化学原理将Zeta电位的测量转化成带电粒子淌度的测量,而粒子淌度的测量测是通过动态光散射,运用波的多普勒效应测得。 1.Zeta电位与双电层(图1) 粒子表面存在的净电荷,影响粒子界面周围区域的离子分布,导致接近表面抗衡离子(与粒子电。荷相反的离子)浓度增加。于是,每个粒子周围均存在双电层。围绕粒子的液体层存在两部分:一是内层区,称为Stern层,其中离子与粒子紧紧地结合在一起;另一个是外层分散区,其中离子不那么紧密的与粒子相吸附。在分散层内,有一个抽象边界,在边界内的离子和粒子形成稳定实体。当粒子运动时(如由于重力),在此边界内的离子随着粒子运动,但此边界外的离子不随着粒子运动。这个边界称为流体力学剪切层或滑动面(slippingplane)。在这个边界上存在的电位即称为Zeta电位。 2.Zeta电位与胶体的稳定性(DLVO理论) 在1940年代Derjaguin, Landau, Verway与Overbeek 提出了描述胶体稳定的理论,认为胶体体系的稳定性是当颗粒相互接近时它们之间的双电层互斥力与范德瓦尔互吸力的净结果。此理论提出当颗粒接近时颗粒之间的能量障碍来自于互斥力,当颗粒有足够的能量克服此障碍时,互吸力将使颗粒进一步接近并不可逆的粘在一起。(图2) Zeta电位可用来作为胶体体系稳定性的指示: 如果颗粒带有很多负的或正的电荷,也就是说很高的Zeta电位,它们会相互排斥,从而达到整个体系的稳定性;如果颗粒带有很少负的或正的电荷,也就是说它的Zeta电位很低,它们会相互吸引,从而达到整个体系的不稳定性。 一般来说, Zeta电位愈高,颗粒的分散体系愈稳定,水相中颗粒分散稳定性的分界线一般认为在+30mV 或-30mV,如果所有颗粒都带有高于+30mV或低于-30mV的zeta电位,则该分散体系应该比较稳定3.影响Zeta电位的因素 分散体系的Zeta电位可因下列因素而变化: A. pH 的变化 B. 溶液电导率的变化 C. 某种特殊添加剂的浓度,如表面活性剂,高分子 测量一个颗粒的zeta势能作为上述变量的变化可了解产品的稳定性,反过来也可决定生成絮凝的最佳条件。 3.1 Zeta电位与pH(图3) 影响zeta电位最重要的因素是pH,当谈论zeta电位时,不指明pH根本一点意义都没有。 假定在悬浮液中有一个带负电的颗粒; 假如往这一悬浮液中加入碱性物质,颗粒会得到更多的负电; 假如往这一悬浮液中加入酸性物质,在一定程度时,颗粒的电荷将会被中和; 进一步加入酸,颗粒将会带更多的正电。 Zeta电位对pH作图在低pH将是正的,在高pH将是负的,这中间一定有一点会通过零zeta 电位,这一点称为等电点,是相当重要的一点,通常在这一点胶体是最不稳定的。