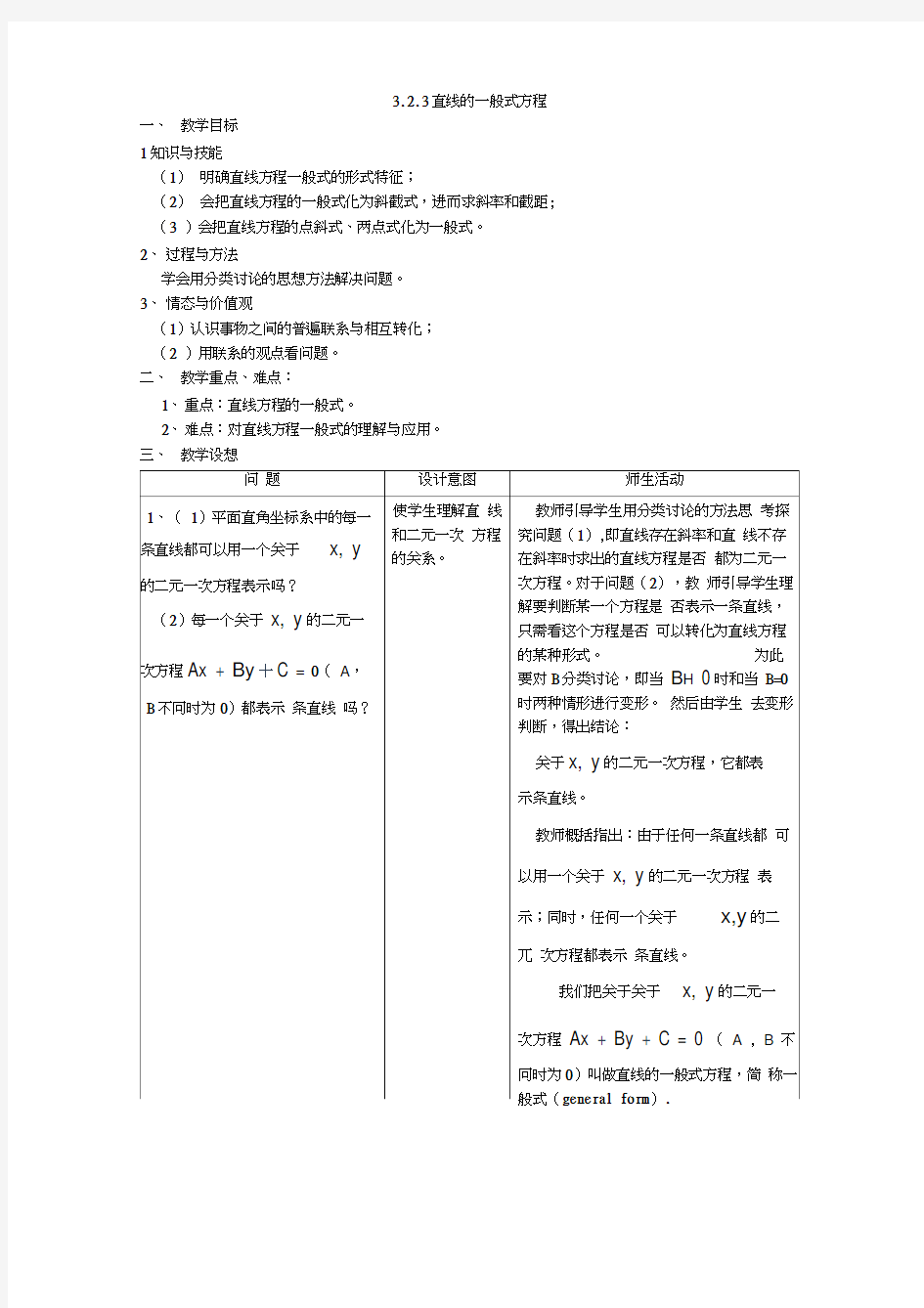

3.2.3直线的一般式方程

一、教学目标

1知识与技能

(1)明确直线方程一般式的形式特征;

(2)会把直线方程的一般式化为斜截式,进而求斜率和截距; (3 )会把直线方程的点斜式、两点式化为一般式。

2、过程与方法

学会用分类讨论的思想方法解决问题。

3、情态与价值观

(1)认识事物之间的普遍联系与相互转化;

(2 )用联系的观点看问题。

二、教学重点、难点:

1、重点:直线方程的一般式。

2、难点:对直线方程一般式的理解与应用。

三、教学设想

直线与方程 1、直线的倾斜角的概念:当直线l与x轴相交时, 取x轴作为基准, x轴正向与直线l向上方向之间所成的角α叫做直线l的倾斜角.特别地,当直线l与x 轴平行或重合时, 规定α= 0°. 2、倾斜角α的取值范围: 0°≤α<180°. 当直线l与x轴垂直时, α= 90°. 3、直线的斜率: 一条直线的倾斜角α(α≠90°)的正切值叫做这条直线的斜率,斜率常用小写字母k表示,也就是 k = tanα ⑴当直线l与x轴平行或重合时, α=0°, k = tan0°=0; ⑵当直线l与x轴垂直时, α= 90°, k 不存在. 由此可知, 一条直线l的倾斜角α一定存在,但是斜率k不一定存在. 4、直线的斜率公式: 给定两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),x1≠x2,用两点的坐标来表示直线P1P2的斜率: 斜率公式: k=y2-y1/x2-x1 两条直线的平行与垂直 1、两条直线都有斜率而且不重合,如果它们平行,那么它们的斜率相等;反之,如果它们的斜率相等,那么它们平行,即 注意: 上面的等价是在两条直线不重合且斜率存在的前提下才成立的,缺少这个前提,结论并不成立.即如果k1=k2, 那么一定有L1∥L2 2、两条直线都有斜率,如果它们互相垂直,那么它们的斜率互为负倒数;反之,

如果它们的斜率互为负倒数,那么它们互相垂直,即

直线的点斜式方程 1、 直线的点斜式方程:直线l 经过点),(000y x P ,且斜率为k )(00x x k y y -=- 2、、直线的斜截式方程:已知直线l 的斜率为k ,且与y 轴的交点为),0(b b kx y += 3.2.2 直线的两点式方程 1、直线的两点式方程:已知两点),(),,(222211 y x P x x P 其中),(2121y y x x ≠≠ y-y1/y-y2=x-x1/x-x2 2、直线的截距式方程:已知直线l 与x 轴的交点为A )0,(a ,与y 轴的交点为B ),0(b ,其中0,0≠≠b a 3.2.3 直线的一般式方程 1、直线的一般式方程:关于y x ,的二元一次方程0=++C By Ax (A ,B 不同时为0) 2、各种直线方程之间的互化。 3.3直线的交点坐标与距离公式 3.3.1两直线的交点坐标 1、给出例题:两直线交点坐标 L1 :3x+4y-2=0 L1:2x+y +2=0 解:解方程组 3420 2220x y x y +-=??++=? 得 x=-2,y=2

苏教版丨一年级数学上册知识点 第一单元数一数 一、主要内容 1.数出10以内的数 学会数出个数在10以内的物体或人;会口头用1~10各数表示相应物体的个数。 数数方法:按一定的顺序不重复、不遗漏地数出相关人或物体的数量。 2.根据情境图,说清楚图中有些什么、各有多少 回答这两个问题需要认真细致的观察、一定的数数经验和方法以及量词的 使用。 例如:图中小飞机有8架,有7朵花等等 3.将物体与点之间建立正确的对应关系 根据物体或人的个数画出相应数量的点,根据提供的点的个数找出相应数 量的物体或人,感受一一对应的数学思想。 如:照样子画圈 第二单元比一比

一、主要内容 1.初步认识长短、高矮、轻重的含义 2.体会比较长短、高矮、轻重的一般方法,会比较物体之间的长短、高矮和轻重 (1)比较物体的长短(高矮)时,要把物体的一端对齐 把两根绳子的一端对齐;使两个人站在同一块地面上。如: (2)比较物体的轻重时,借助简易天平,重的一方下落,轻的一方上升。如: 3.多个物体之间比较长短、高矮和轻重多个物体比较长短、高矮、轻重时,进行简单推理和灵活的比较策略。 如:(1)比较方格图中线的长短,需要数一数

(2)比较水的多少,综合考虑水面的高度和杯子的粗细水面高度相同,杯子越粗,水越多 二、基础题 , 1.哪位同学高,在高的下面画“√” 。 哪位同学矮,在矮的下面画“○” 2.重的画“√” 三、易错题 1.按从轻到重的顺序排一排

说明:重量相同时,物体的个数越多,单个物体就越轻;物体的个数越少,单个物体就越重。 2.在每个杯子里放同样多的糖,哪杯水最甜?在里画“√” 第三单元分一分 一、主要内容 1.体验分类的含义和好处分类是一种重要的数学思想方法,也是收集和整理数据的基本方法。 分类的好处是整洁、有条理。 2.按同一种标准给一些熟悉的物体进行简单分类 分类的基本要求:分类标准要清晰,分类结果要不交叉不遗漏。

苏教版高中数学知识点总结 【篇一】 等式的性质:①不等式的性质可分为不等式基本性质和不等式运算性质两部分。 不等式基本性质有: (1)a>bb (2)a>b,b>ca>c(传递性) (3)a>ba+c>b+c(c∈R) (4)c>0时,a>bac>bc c<0时,a>bac 运算性质有: (1)a>b,c>da+c>b+d。 (2)a>b>0,c>d>0ac>bd。 (3)a>b>0an>bn(n∈N,n>1)。 (4)a>b>0>(n∈N,n>1)。 应注意,上述性质中,条件与结论的逻辑关系有两种:“”和“”即推出关系和等价关系。一般地,证明不等式就是从条件出发施行一系列的推出变换。解不等式就是施行一系列的等价变换。因此,要正确理解和应用不等式性质。 ②关于不等式的性质的考察,主要有以下三类问题: (1)根据给定的不等式条件,利用不等式的性质,判断不等式能否成立。 (2)利用不等式的性质及实数的性质,函数性质,判断实数值的大小。 (3)利用不等式的性质,判断不等式变换中条件与结论间的充分或必要关系。【篇二】 1.满足二元一次不等式(组)的x和y的取值构成有序数对(x,y),称为二元一次不等式(组)的一个解,所有这样的有序数对(x,y)构成的集合称为二元一次不等式(组)的解集。 2.二元一次不等式(组)的每一个解(x,y)作为点的坐标对应平面上的一个点,二元一次不等式(组)的解集对应平面直角坐标系中的一个半平面(平面区域)。 3.直线l:Ax+By+C=0(A、B不全为零)把坐标平面划分成两部分,其中一部分(半个平面)对应二元一次不等式Ax+By+C>0(或≥0),另一部分对应二元一次不等式Ax+By+C<0(或≤0)。 4.已知平面区域,用不等式(组)表示它,其方法是:在所有直线外任取一点(如本题的原点(0,0)),将其坐标代入Ax+By+C,判断正负就可以确定相应不等式。 5.一个二元一次不等式表示的平面区域是相应直线划分开的半个平面,一般用特殊点代入二元一次不等式检验就可以判定,当直线不过原点时常选原点检验,当直线过原点时,常选(1,0)或(0,1)代入检验,二元一次不等式组表示的平面区域是它的各个不等式所表示的平面区域的公共部分,注意边界是实线还是虚线的含义。“线定界,点定域”。 6.满足二元一次不等式(组)的整数x和y的取值构成的有序数对(x,y),称为这个二元一次不等式(组)的一个解。所有整数解对应的点称为整点(也叫格点),它们都在这个二元一次不等式(组)表示的平面区域内。 7.画二元一次不等式Ax+By+C≥0所表示的平面区域时,应把边界画成实线,画二元一次不等式Ax+By+C>0所表示的平面区域时,应把边界画成虚线。

高一数学《直线与方程》知识点整理 1. 当直线l与x轴相交时,我们把x轴正方向与直线l向上方向之 间所成的角叫做直线l的倾斜角.当直线l与x轴平行或重合时, 我们 规定它的倾斜角为0°. 则直线l的倾斜角的范围是 . 2. 倾斜角不是90°的直线的斜率,等于直线的倾斜角的正切值,即 . 如果知道直线上两点,则有斜率公式 . 特别地是,当,时,直线 与x轴垂直,斜率k不存有;当,时,直线与y轴垂直,斜率k=0. 注意:直线的倾斜角α=90°时,斜率不存有,即直线与y轴平行或 者重合. 当α=90°时,斜率k=0;当时,斜率,随着α的增大,斜 率k也增大;当时,斜率,随着α的增大,斜率k也增大. 这样, 能够求解倾斜角α的范围与斜率k取值范围的一些对应问题. 两条直线平行与垂直的判定 1. 对于两条不重合的直线、,其斜率分别为、,有: (1) ;(2) . 2. 特例:两条直线中一条斜率不存有时,另一条斜率也不存有时, 则它们平行,都垂直于x轴;…. 直线的点斜式方程 1. 点斜式:直线过点 ,且斜率为k,其方程为 . 2. 斜截式:直线的斜率为k,在y轴上截距为b,其方程为 . 3. 点斜式和斜截式不能表示垂直x轴直线. 若直线过点且与x轴 垂直,此时它的倾斜角为90°,斜率不存有,它的方程不能用点斜式表示,这时的直线方程为,或 . 4. 注意:与是不同的方程,前者表示的直线上缺少一点,后者才 是整条直线.

直线的两点式方程 1. 两点式:直线经过两点,其方程为, 2. 截距式:直线在x、y轴上的截距分别为a、b,其方程为 . 3. 两点式不能表示垂直x、y轴直线;截距式不能表示垂直x、y轴及过原点的直线. 4. 线段中点坐标公式 . 直线的一般式方程 1. 一般式:,注意A、B不同时为0. 直线一般式方程化为斜截式方程,表示斜率为,y轴上截距为的直线. 2 与直线平行的直线,可设所求方程为 ;与直线垂直的直线,可设所求方程为 . 过点的直线可写为 . 经过点,且平行于直线l的直线方程是 ; 经过点,且垂直于直线l的直线方程是 . 3. 已知直线的方程分别是: ( 不同时为0), ( 不同时为0),则两条直线的位置关系能够如下判别: (1) ; (2) ; (3) 与重合 ; (4) 与相交 . 如果时,则 ; 与重合 ; 与相交 . 两条直线的交点坐标 1. 一般地,将两条直线的方程联立,得到二元一次方程组 . 若方程组有惟一解,则两条直线相交,此解就是交点的坐标;若方程组无解,则两条直线无公共点,此时两条直线平行;若方程组有无数解,则两条直线有无数个公共点,此时两条直线重合.

苏教版2019年六年级数学下册知识点比例小编为大家整理了苏教版2019年六年级数学下册知识点比例,我们一起来欣赏吧! 1、理解比例的意义和基本性质,会解比例。 2、理解正比例和反比例的意义,能找出生活中成正比例和成反比例量的实例,能运用比例知识解决简单的实际问题。 3、认识正比例关系的图像,能根据给出的有正比例关系的数据在有坐标系的方格纸上画出图像,会根据其中一个量在图像中找出或估计出另一个量的值。 4、了解比例尺,会求平面图的比例尺以及根据比例尺求图上距离或实际距离。 5、认识放大与缩小现象,能利用方格纸等形式按一定的比例将简单图形放大或缩小,体会图形的相似。 6、渗透函数思想,使学生受到辩证唯物主义观点的启蒙教育。 7、比例的意义:表示两个比相等的式子叫做比例。如:2:1=6:3 8、组成比例的四个数,叫做比例的项。两端的两项叫做外项,中间的两项叫做内项。 9、比例的性质:在比例里,两个外项的积等于两个两个内向的积。这叫做比例的基本性质。例如:由3:2=6:4可知34=2或者由x1.5=y1.2可知x:y=1.2: 1.5。 10、解比例:根据比例的基本性质,如果已知比例中的任何三项,就可以求出这个数比例中的另外一个未知项。求比例中的未知项,叫

做解比例。 例如:3:x = 4:8,内项乘内项,外项乘外项,则:4x =38,解得x=6。 11、正比例和反比例: (1)、成正比例的量:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的比值(也就是商)一定,这两种量就叫做成正比例的量,他们的关系叫做正比例关系。用字母表示y/x=k(一定) 例如:①、速度一定,路程和时间成正比例;因为:路程时间=速度(一定)。 ②、圆的周长和直径成正比例,因为:圆的周长直径=圆周率(一定)。 ③、圆的面积和半径不成比例,因为:圆的面积半径=圆周率和半径的积(不一定)。 ④、y=5x,y和x成正比例,因为:yx=5(一定)。 ⑤、每天看的页数一定,总页数和天数成正比例,因为:总页数天数=每天看页数(一定)。 (2)、成反比例的量:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的积一定,这两种量就叫做成反比例的量,他们的关系叫做反比例关系。用字母表示xy=k(一定) 例如:①、路程一定,速度和时间成反比例,因为:速度时间=路程(一定)。 ②、总价一定,单价和数量成反比例,因为:单价数量=总价(一定)。 ③、长方形面积一定,它的长和宽成反比例,因为:长宽=长方形的

双基达标(限时15分钟) 1.已知集合M={-1,0,1,2},P={x|x=a+b,a∈M,b∈M且a≠b},则P 有________个元素. 解析∵a∈M,b∈M且a≠b,-1+0=-1,0+2=2,-1+1=0,0+1=1,-1+2=1,1+2=3, ∴P中共有5个元素. 答案 5 2.集合A中的元素y满足y∈N且y=-x2+1,若t∈A,则t的值为________.解析∵y=-x2+1≤1,且y∈N, ∴y的值为0或1. 又t∈A,则t的值为0或1. 答案0或1 3.已知集合A={2,4,6},且当a∈A,有6-a∈A,那么a为________. 解析若a=2,则6-2=4∈A;若a=4,则6-4=2∈A;若a=6,则6-6=0?A. 答案2或4 4.已知集合P中元素x满足:x∈N,且2<x<a,又集合P中恰有三个元素,则整数a=________. 解析∵x∈N,且2<x<a, ∴a=6. 答案 6 5.下列集合:①{x2-1};②{x2-1=0};③{x|x2-1=0};④{x∈N|x2-1=0}.其中恰有2个元素的是________. 解析集合{x2-1}与{x2-1=0}是用列举法表示的,它们的元素分别是多次

式x 2-1和方程x 2-1=0,是单元素集. 集合{x |x 2-1=0}与{x ∈N |x 2-1=0}是用描述法表示的,前者是方程x 2-1=0的根±1构成的集合,后者是方程x 2-1=0的自然数根1构成的集合. 故恰有2个元素的集合是③. 答案 ③ 6.用适当的方法表示下列集合: (1)比5大3的数组成的集合; (2)方程x 2+y 2-4x +6y +13=0的解集; (3)不等式x -3>2的解的集合; (4)二次函数y =x 2-10图象上的所有点组成的集合. 解 (1)比5大3的数显然是8,故可表示为{8}. (2)方程x 2+y 2-4x +6y +13=0可化为(x -2)2+(y +3)2=0, ∴? ?? x =2,y =-3,∴方程的解集为{(2,-3)}. (3)由x -3>2,得x >5. 故不等式的解集为{x |x >5}. (4)“二次函数y =x 2-10的图象上的点”用描述法表示为{(x ,y )|y =x 2-10,x ∈R }. 综合提高 (限时30分钟) 7.方程组? ?? x +y =1x -y =0,的解集为________. 解析 ? ?????????(x ,y )|????? x +y =1x -y =0= ????? (x ,y )|??????????x =12y =12=??????? ????12,12.

直线与方程练习题 一、选择题 1.设直线0ax by c ++=的倾斜角为α,且sin cos 0αα+=, 则,a b 满足() A .1=+b a B .1=-b a C .0=+b a D .0=-b a 2.过点(1,3)P -且垂直于直线032=+-y x 的直线方程为() A .012=-+y x B .052=-+y x C .052=-+y x D .072=+-y x 3.已知过点(2,)A m -和(,4)B m 的直线与直线012=-+y x 平行, 则m 的值为( ) A .0 B .8- C .2 D .10 4.已知0,0ab bc <<,则直线ax by c +=通过() A .第一、二、三象限 B .第一、二、四象限 C .第一、三、四象限 D .第二、三、四象限 5.直线1x =的倾斜角和斜率分别是() A .045,1 B .0135,1- C .090,不存在 D .0180,不存在 6.若方程014)()32(22=+--+-+m y m m x m m 表示一条直线,则实数m 满足() A .0≠m B .2 3-≠m C .1≠m D .1≠m ,2 3-≠m ,0≠m 7.已知点(1,2),(3,1)A B ,则线段AB 的垂直平分线的方程是() A .524=+y x B .524=-y x C .52=+y x D .52=-y x 8.若1(2,3),(3,2),(,)2 A B C m --三点共线 则m 的值为( ) A.21 B.2 1- C.2- D.2

9.直线x a y b 22 1-=在y 轴上的截距是() A .b B .2b - C .b 2 D .±b 4.直线13kx y k -+=,当k 变动时,所有直线都通过定点() A .(0,0) B .(0,1) C .(3,1) D .(2,1) 10.直线cos sin 0x y a θθ++=与sin cos 0x y b θθ-+=的位置关() A .平行 B .垂直 C .斜交 D .与,,a b θ的值有关 二、填空题 1.点(1,1)P -到直线10x y -+=的距离是________________. 2.已知直线,32:1+=x y l 若2l 与1l 关于y 轴对称,则2l 的方程为__________;若3l 与1l 关于x 轴对称,则3l 的方程为_________; 3.点(,)P x y 在直线40x y +-=上,则22x y +的最小值是________________. 4.与直线5247=+y x 平行,并且距离等于3的直线方程是____________。 三、解答题 1.求经过直线0323:,0532:21=--=-+y x l y x l 的交点且平行于直线032=-+y x 的直线方程。 2.过点(5,4)A --作一直线l ,使它与两坐标轴相交且与两轴所围成的三角形面积为5.

教版高一数学必修一知点 【一】 一、集合及其表示 1、集合的含: “集合” 个首先我想到的是上体育或者开会老常喊的“全体集合”。数学上的“集合”和个意思是一的,只不一个是一个是名而已。 所以集合的含是:某些指定的象集在一起就成一个集合,称集,其中每一个 象叫元素。比如高一二班集合,那么所有高一二班的同学就构成了一个集合,每一个同学就称个集合的元素。 2、集合的表示 通常用大写字母表示集合,用小写字母表示元素,如集合A={a, b ,c}。 a、 b、 c 就是集合 A 中的元素,作a∈ A,相反, d 不属于集合A,作 dA 。 有一些特殊的集合需要: 非整数集 (即自然数集 )N 正整数集N* 或 N+ 整数集 Z 有理数集Q 数集 R 集合的表示方法:列法与描述法。 ①列法: {a,b,c ??} ② 描述法:将集合中的元素的公共属性描述出来。如{xR|x-3>2},{x|x-3>2} ,{(x,y)|y=x2+1} ③言描述法:例:{不是直角三角形的三角形} 例:不等式 x-3>2 的解集是 {xR|x-3>2} 或 {x|x- 3>2} :描述法表示集合注意集合的代表元素 A={(x,y)|y=x2+3x+2} 与 B={y|y=x2+3x+2} 不同。集合 A 中是数元素(x,y),集合 B 中只有元素y。 3、集合的三个特性 (1)无序性 B={2,1},集合A=B。 指集合中的元素排列没有序,如集合A={1,2},集合 例:集合A={1,2},B={a,b},若 A=B,求 a、 b 的。 解:,A=B 注意:有两解。 (2)互异性 指集合中的元素不能重复,A={2,2}只能表示{2} (3)确定性 集合的确定性是指成集合的元素的性必明确,不允有模棱两可、含混不清的情况。 二、集合的基本关系 1.子集, A 包含于 B,:,有两种可能 (1)A 是 B 的一部分, (2)A 与 B 是同一集合, A=B, A、B 两集合中元素都相同。 反之 :集合 A 不包含于集合B,作。 如:集合 A={1,2,3} ,B={1,2,3,4}, C={1,2,3,4},三个集合的关系可以表示,,B=C。A是 C 的子集,同 A 也是 C 的真子集。 2.真子集 :如果 AB, 且 AB 那就集合 A 是集合 B 的真子集,作 AB(或BA)

苏教版化学必修1知识点总结 专题一化学家眼中的物质世界 第一单元丰富多彩的化学物质 1.物质的分类及转化 1.1物质的分类(可按组成、状态、性能等来分类) (碱性氧化物) (酸性氧化物) 1.2物质的转化(反应)类型 四种基本反应类型化合反应,分解反应,置换反应,复分解反应 氧化还原反应和四种基本反应类型的关系 氧化还原反应 1.氧化还原反应:有电子转移的反应-------升失氧还 氧化还原反应中电子转移的表示方法 双线桥法表示电子转移的方向和数目 氧化性、还原性强弱的判断 (1)通过氧化还原反应比较:氧化剂 + 还原剂→氧化产物 + 还原产物 氧化性:氧化剂 > 氧化产物 还原性:还原剂 > 还原产物 (2)从元素化合价考虑: 最高价态——只有氧化性,如Fe3+、H2SO4、KMnO4等; 中间价态——既具有氧化性又有还原性,如Fe2+、S、Cl2等;

同位素:质子数相同、质量数(中子数)不同的原子 核素:具有一定质子数和种子数的原子 质子数相同、中子数不同的核素之间互称为同位素。 专题二从海水中获得的化学物质 第一单元氯、溴、碘及其化合物 1.氯气的生产原理 (1)工业制法——氯碱工业 2NaCl + 2H2O ==== 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ 正极负极 (2)实验室制法 反应原理:MnO2+4HCl (浓) =△= MnCl2+2H2O+Cl2↑ 反应仪器:圆底烧瓶、分液漏斗 除杂:HCl气体(用饱和食盐水除)、水蒸气(用浓硫酸除) 收集方法:向上排空气法、排饱和食盐水法 尾气处理:NaOH溶液 氯气的性质 物理性质:黄绿色刺激性气味有毒密度比空气大可溶于水 化学性质:1. Cl2与金属反应(一般将金属氧化成高价态) 2. Cl2与非金属反应 现象:发出苍白色火焰,生成大量白雾 3. Cl2与碱的反应 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 84消毒液成分为NaClO 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O CaCl2、Ca(ClO)2为漂白粉的成分,其中Ca(ClO)2为有效成分 氯水Cl2+H2O == HCl+HClO 成分分子:H2O、Cl2、HClO 离子:H+、Cl-、ClO-、OH- 氯水的性质 1. 酸性 2. 氧化性 3. 漂白性 4. 不稳定性 Cl-的检验:试剂:AgNO3溶液和稀硝酸现象:产生白色沉淀(不溶于稀硝酸) 结论:溶液中有Cl 次氯酸的性质 1.酸性 2.氧化性 3.漂白性 4.不稳定性: 氯气的用途:来水的消毒、农药的生产、药物的合成等 卤族单质的物理性质 1.状态:气态(Cl2)→液态(Br2)→固态(I2) 2.颜色:黄绿色(Cl2)→深红棕色(Br2)→紫黑色(I2),颜色由浅到深

直线方程公式 1.斜率公式 ①若直线的倾斜角为α(00≤α<1800), 则k=tan α (α2π≠ ) ②若直线过点111(,)P x y 和222(,)P x y 两点. 则2121y y k x x -=- 解题时,要从斜率存在与不存在两个方面分类讨论。点P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)的中点P 0(x 0,y 0),则x 0=(x 1+ x 2)/2,y 0=(y 1+ y 2)/2。 2.方向向量坐标 : ()()k y y x x x x p p x x ,1,11 1 212122112=---=- 3.两条直线的平行和垂直 【1】两直线平行的判断 (1)若111:l y k x b =+,222:l y k x b =+,则l 1∥l 2充要条件是k 1=k 2,且b 1≠b 2。 (2)若l 1:x=x 1, l 2:x=x 2,则l 1∥l 2充要条件是x 1≠x 2。 (3)不重合的两条直线l 1、l 2倾斜角分别为α1、α2,则l 1∥l 2充要条件是α1=α2。 (4)l 1:A 1x+B 1y+C 1=0, l 2:A 2x+B 2y+C 2=0,且A 1、A 2、B 1、B 2都不为零,则l 1∥l 2充要条件是A 1B 2-A 2B 1=0且B 1C 2-B 2C 1≠0(或A 1C 2-A 2C 1≠0)。11112222 ||A B C l l A B C ?=≠。 【2】两直线垂直的判断 (1)若111:l y k x b =+,222:l y k x b =+,则l 1⊥l 2充要条件是k 1·k 2=-1。 (2)若l 1的斜率不存在,则l 1⊥l 2充要条件是l 2的斜率为零。 (3)两条直线l 1、l 2倾斜角分别为α1、α2,则l 1⊥l 2充要条件是21a -a =900。 (4)l 1:A 1x+B 1y+C 1=0, l 2:A 2x+B 2y+C 2=0,且A 1、A 2、B 1、B 2都不为零,则l 1⊥l 2充要条件是A 1A 2+B 1B 2=0。 【3】两直线相交的判断 (1)两直线方程组成的方程组有唯一解是两直线相交的充要条件。 (2)两直线斜率存在时,斜率不等是两直线相交的充要条件。 (3)两直线倾斜角不相等是两直线相交的充要条件。

高一数学必修直线与方 程试题及答案提示 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

新课标数学必修2第三章直线与方程测试题 一、选择题(每题3分,共36分) 1.直线x+6y+2=0在x 轴和y 轴上的截距分别是( ) A.213, B.--213, C.--12 3, D.-2,-3 2.直线3x+y+1=0和直线6x+2y+1=0的位置关系是( ) A.重合 B.平行 C.垂直 D.相交但不垂直 3.直线过点 (-3,-2)且在两坐标轴上的截距相等,则这直线方程为 ( ) (A )2x -3y =0; (B )x +y +5=0; (C )2x -3y =0或x +y +5=0 (D )x +y +5或 x -y +5=0 4.直线x=3的倾斜角是( ) B.2 π C.? D.不存在 5.圆x 2+y 2+4x=0的圆心坐标和半径分别是( ) A.(-2,0),2 B.(-2,0),4 C.(2,0),2 D.(2,0),4 6.点(?1,2)关于直线y = x ?1的对称点的坐标是 (A )(3,2) (B )(?3,?2) (C )(?3,2) (D ) (3,?2) 7.点(2,1)到直线3x ?4y + 2 = 0的距离是 (A )54 (B )45 (C )254 (D )425 8.直线x ? y ? 3 = 0的倾斜角是( ) (A )30° (B )45° (C )60° (D )90° 9.与直线l :3x -4y +5=0关于x 轴对称的直线的方程为 (A )3x +4y -5=0 (B )3x +4y +5 =0 (C )-3x +4y -5=0 (D )-3x +4y + 5=0 10.设a 、b 、c 分别为?ABC 中?A 、?B 、?C 对边的边长,则直线x sin A +ay +c =0与直线bx -y sin B +sin C =0的位置关系( ) (A )平行; (B )重合; (C )垂直; (D )相交但不垂直 11.直线l 沿x 轴负方向平移3个单位,再沿y 轴正方向平1个单位后,又回到原来位置,那么l 的斜率为( ) (A )-;31 (B )-3; (C );3 1 (D )3 12.直线,31k y kx =+-当k 变动时,所有直线都通过定点( ) (A )(0,0) (B )(0,1)

第一讲 集 合 一、知识精点讲解 1.集合:某些指定的对象集在一起成为集合。 (1)集合中的对象称元素,若a 是集合A 的元素,记作A a ∈;若b 不是集合A 的元素,记作A b ?; (2)集合中的元素必须满足:确定性、互异性与无序性; 确定性:设A 是一个给定的集合,x 是某一个具体对象,则或者是A 的元素,或者不是A 的元素,两种情况必有一种且只有一种成立; 互异性:一个给定集合中的元素,指属于这个集合的互不相同的个体(对象),因此,同一集合中不应重复出现同一元素; 无序性:集合中不同的元素之间没有地位差异,集合不同于元素的排列顺序无关; (3)表示一个集合可用列举法、描述法或图示法; 列举法:把集合中的元素一一列举出来,写在大括号内; 描述法:把集合中的元素的公共属性描述出来,写在大括号{}内。 具体方法:在大括号内先写上表示这个集合元素的一般符号及取值(或变化)范围,再画一条竖线,在竖线后写出这个集合中元素所具有的共同特征。 注意:列举法与描述法各有优点,应该根据具体问题确定采用哪种表示法,要注意,一般集合中元素较多或有无限个元素时,不宜采用列举法。 (4)常用数集及其记法: 非负整数集(或自然数集),记作N ; 正整数集,记作N *或N +; 整数集,记作Z ; 有理数集,记作Q ; 实数集,记作R 。 2.集合的包含关系: (1)集合A 的任何一个元素都是集合B 的元素,则称A 是B 的子集(或B 包含A ),记作A ?B (或B A ?); 集合相等:构成两个集合的元素完全一样。若A ?B 且B ?A ,则称A 等于B ,记作A =B ;若A ?B 且A ≠B ,则称A 是B 的真子集,记作A B ; (2)简单性质:1)A ?A ;2)Φ?A ;3)若A ?B ,B ?C ,则A ?C ;4)若集合A 是n 个元素的集合,则集合A 有2n 个子集(其中2n -1个真子集); 3.全集与补集: (1)包含了我们所要研究的各个集合的全部元素的集合称为全集,记作U ; (2)若S 是一个集合,A ?S ,则,S C =}|{A x S x x ?∈且称S 中子集A 的补集; 4.交集与并集: (1)一般地,由属于集合A 且属于集合B 的元素所组成的集合,叫做集合A 与B 的交集。交集}|{B x A x x B A ∈∈=?且。 (2)一般地,由所有属于集合A 或属于集合B 的元素所组成的集合,称为集合A 与B 的并集。}|{B x A x x B A ∈∈=?或并集。 注意:求集合的并、交、补是集合间的基本运算,运算结果仍然还是集合,区分交集与并集的关键是“且”与“或”,在处理有关交集与并集的问题时,常常从这两个字眼出发去揭示、挖掘题设条件,结合Venn 图或数轴进而用集合语言表达,增强数形结合的思想方法。

直线与方程练习题 一、填空题(5分×18=90分) 1.若直线过点(3,-3)且倾斜角为30°,则该直线的方程为 ; 2. 如果A (3, 1)、B (-2, k )、C (8, 11), 在同一直线上,那么k 的值是 ; 3.两条直线023=++m y x 和0323)1(2=-+-+m y x m 的位置关系是 ; 4.直线02=+-b y x 与两坐标轴所围成的三角形的面积不大于1,那么b 的取值范围是 ; 5. 经过点(-2,-3) , 在x 轴、y 轴上截距相等的直线方程是 ; 6.已知直线0323=-+y x 和016=++my x 互相平行,则它们之间的距离是: 7、过点A(1,2)且与原点距离最大的直线方程是: 8.三直线ax +2y +8=0,4x +3y =10,2x -y =10相交于一点,则a 的值是: 9.已知点)2,1(-A ,)2,2(-B ,)3,0(C ,若点),(b a M )0(≠a 是线段AB 上的一点,则直线CM 的斜率的取值范围是: 10.若动点),(),(2211y x B y x A 、分别在直线1l :07=-+y x 和2l :05=-+y x 上移动,则AB 中点M 到原点距离的最小值为: 11.与点A(1,2)距离为1,且与点B(3,1)距离为2的直线有______条. 12.直线l 过原点,且平分□ABCD 的面积,若B (1, 4)、D (5, 0),则直线l 的方程是 . 13.当1 0k 2 << 时,两条直线1-=-k y kx 、k x ky 2=-的交点在 象限. 14.过点(1,2)且在两坐标轴上的截距相等的直线的方程 ; 15.直线y= 2 1 x 关于直线x =1对称的直线方程是 ; 16.已知A (3,1)、B (-1,2),若∠ACB 的平分线在y =x +1上, 则AC 所在直线方程是____________. 17.光线从点()3,2A 射出在直线01:=++y x l 上,反射光线经过点()1,1B , 则反射光线所在直线的方程 18.点A (1,3),B (5,-2),点P 在x 轴上使|AP |-|BP |最大,则P 的坐标为: 二.解答题(10分×4+15分×2=70分)

苏教版高一数学必修一知识点归纳总结 【一】 一、集合及其表示 1、集合的含义: “集合”这个词首先让我们想到的是上体育课或者开会时老师经常喊的“全体集合”。数学上的“集合”和这个意思是一样的,只不过一个是动词一个是名词而已。 所以集合的含义是:某些指定的对象集在一起就成为一个集合,简称集,其中每一个对象叫元素。比如高一二班集合,那么所有高一二班的同学就构成了一个集合,每一个同学就称为这个集合的元素。 2、集合的表示 通常用大写字母表示集合,用小写字母表示元素,如集合A={a,b,c}。a、b、c 就是集合A中的元素,记作a∈A,相反,d不属于集合A,记作d A。 有一些特殊的集合需要记忆: 非负整数集(即自然数集)N正整数集N*或N+ 整数集Z有理数集Q实数集R 集合的表示方法:列举法与描述法。 ①列举法:{a,b,c……} ②描述法:将集合中的元素的公共属性描述出来。如{x R|x-3>2},{x|x- 3>2},{(x,y)|y=x2+1} ③语言描述法:例:{不是直角三角形的三角形} 例:不等式x-3>2的解集是{x R|x-3>2}或{x|x-3>2} 强调:描述法表示集合应注意集合的代表元素 A={(x,y)|y=x2+3x+2}与B={y|y=x2+3x+2}不同。集合A中是数组元素(x,y),集合B中只有元素y。 3、集合的三个特性 (1)无序性 指集合中的元素排列没有顺序,如集合A={1,2},集合B={2,1},则集合A=B。

例题:集合A={1,2},B={a,b},若A=B,求a、b的值。 解:,A=B 注意:该题有两组解。 (2)互异性 指集合中的元素不能重复,A={2,2}只能表示为{2} (3)确定性 集合的确定性是指组成集合的元素的性质必须明确,不允许有模棱两可、含 混不清的情况。 二、集合间的基本关系 1.子集,A包含于B,记为:,有两种可能 (1)A是B的一部分, (2)A与B是同一集合,A=B,A、B两集合中元素都相同。 反之: 集合A不包含于集合B,记作。 如:集合A={1,2,3},B={1,2,3,4},C={1,2,3,4},三个集合的关系可以表示为,,B=C。A是C的子集,同时A也是C的真子集。 2.真子集: 如果A B,且A B那就说集合A是集合B的真子集,记作AB(或BA) 3、不含任何元素的集合叫做空集,记为Φ。Φ是任何集合的子集。 4、有n个元素的集合,含有2n个子集,2n-1个真子集,含有2n-2个非空真子集。如A={1,2,3,4,5},则集合A有25=32个子集,25-1=31个真子集,25-2=30个 非空真子集。 例:集合共有个子集。(13年高考第4题,简单) 练习:A={1,2,3},B={1,2,3,4},请问A集合有多少个子集,并写出子集,B集 合有多少个非空真子集,并将其写出来。 解析: 集合A有3个元素,所以有23=8个子集。分别为:①不含任何元素的子集 Φ;②含有1个元素的子集{1}{2}{3};③含有两个元素的子集 {1,2}{1,3}{2,3};④含有三个元素的子集{1,2,3}。 集合B有4个元素,所以有24-2=14个非空真子集。具体的子集自己写出来。

(数学2必修)第三章 直线与方程 [基础训练A 组] 一、选择题 1.设直线0ax by c ++=的倾斜角为α,且sin cos 0αα+=, 则,a b 满足( ) A .1=+b a B .1=-b a C .0=+b a D .0=-b a 2.过点(1,3)P -且垂直于直线032=+-y x 的直线方程为( ) A .012=-+y x B .052=-+y x C .052=-+y x D .072=+-y x 3.已知过点(2,)A m -和(,4)B m 的直线与直线012=-+y x 平行, 则m 的值为( ) A .0 B .8- C .2 D .10 4.已知0,0ab bc <<,则直线ax by c +=通过( ) A .第一、二、三象限 B .第一、二、四象限 C .第一、三、四象限 D .第二、三、四象限 5.直线1x =的倾斜角和斜率分别是( ) A .0 45,1 B .0 135,1- C .090,不存在 D .0 180,不存在 6.若方程014)()32(2 2 =+--+-+m y m m x m m 表示一条直线,则实数m 满足( ) A .0≠m B .2 3 - ≠m C .1≠m D .1≠m ,2 3 - ≠m ,0≠m 二、填空题 1.点(1,1)P - 到直线10x y -+=的距离是________________. 2.已知直线,32:1+=x y l 若2l 与1l 关于y 轴对称,则2l 的方程为__________; 若3l 与1l 关于x 轴对称,则3l 的方程为_________; 若4l 与1l 关于x y =对称,则4l 的方程为___________;

函数重要知识点及题型 一.函数的定义域问题: 1.三个基本问题 ①分式的分母不等于0; ②偶次开方问题,被开方数大于等于0; ③对数函数x y a log =中,0,10>≠>x a a 且. 2.解题程序 根据题意列不等式(组)——解不等式(组)——结论(写成集合或区间形式). 题组1.函数定义域的求解 1.x x x f -+ +=21 1)(的定义域是____________________. 2.() 32log )(22-+=-x x x f x 的定义域是________________. 3.复合函数定义域问题解题策略: ①函数的定义域是指自变量x 的取值集合; ②所有括号中的取值范围相同. 题组2.复合函数定义域的求解 1. 已知函数)(x f 的定义域是[]b a ,,其中.,0b a b a ><<则函数 )()()(x f x f x g -+=的定义域是___________________. 2. 已知)1(2-x f 的定义域是[] 3,3-,则)1(-x f 的定义域是________. 4.定义域的逆向问题

已知函数定义域,求分析式中字母参数的取值(范围). 题组3.定义域的逆向问题 1.已知函数3)(-=ax x f 的定义域是[)∞+, 3,则.________=a 2.已知函数1 1 )(2 ++=ax ax x f 的定义域是R ,则实数a 的取值集合是________. 二.函数分析式问题 常用解法:(1)换元法;(2)配凑法;(3)待定系数法;(4)函数方程法. 题组4.求解函数分析式的常见题型 1.已知( ) x x x f 21+=+,则____________)(=x f ; 2.已知x x x f 24)12(2-=+,则____________)(=x f ; 3.已知一次函数)(x f 满足()()12-=x x f f ,则____________)(=x f ; 4.已知)(x f 是二次函数,且1)()1(,2)0(-=-+=x x f x f f ,则 ____________)(=x f ; 5.已知3212)(+=??? ??+x x f x f ,则____________)(=x f . 三.函数的值域/求值问题 1.值域问题的常用解法:直接法,配方法(二次函数问题),单调性法,换元法,数形结合法 题组5.求下列函数值域: (1)(){}3,2,1,0,1,11)(2 -∈+-=x x x f ;

点的P反射后通过点B(3,1),求射向(-1,3)x轴,经过x轴上的点P1.一条光线从点A坐标.0013--13 k=-=,,依题意,=,则k=0)设解P(x,PBAP x--1x3x-+3-1x由光的反射定律得k=-k,PBAP31即=,解得x=2,即P(2,0).x+13-x2.△ABC为正三角形,顶点A在x 轴上,A在边BC的右侧,∠BAC的平分线在x轴上,求边AB与AC所在直线的斜 率. 解如右图,由题意知∠BAO=∠OAC=30°, ∴直线AB的倾斜角为180°-30°=150°,直线AC的倾斜角为30°, 3,=-tan 150°∴k=AB33. ==tan 30°k AC3f?a?f?b?f?c?3.已知函数f(x)=log(x+1),a>b>c>0,试比较,,的大小.2abcf?x? 可视为过原点直线的斜率.画出函数的草图如图,解xf?c?f?b?f?a?由图象可知:>>. cba 4.(1)已知四点A(5,3),B(10,6),C(3,-4),D(-6,11),求证:AB⊥CD. 32+1)且l,a⊥l,求实数(3,直线l经过点Aa,-2),B(0k(2)已知直线l的斜率=211124a的值.(1)证明由斜率公式得: 6-33 =,=k AB55-1011-?-4?5=-,=k CD3-6-3则k·k=-1,∴AB⊥CD. CDAB(2)解∵l ⊥l,∴k·k=-1,2121+1-?-2?2a3即=-1,解得a=1或a=3. ×40-3a 5. 如图所示,在平面直角坐标系中,四边形OPQR的顶点坐标按逆时针顺序依次为O(0,0)、的形状.OPQR试判断四边形>0.t,其中2)t,2-(R、)t+2t,2-(1Q、)t,(1P. 0t-,t==由斜率公式得k解OP01-t-0-2-?2+t?21==t,k=-,==k ORQR t-2t-?1-2t?-1-2t-02+t-t12=-=. =k PQ tt-212t-1-. PQ,OR∥OP∴k=k,k=k,从而∥QR PQQROPOR为平行四边形.∴四边形