第三节奈瑟菌属(Neisseria) 致病菌脑膜炎奈瑟菌(N. meningitides) 淋病奈瑟菌(N. gonorrhoeae) 一、脑膜炎奈瑟菌(N. meningitides) (一)生物学性状形态与染色肾形,G-双球菌,有荚膜,菌毛培养特性专性需氧,培养基:巧克力培养基,5%CO2 菌落:光滑,透明,不溶血 1.抵抗力对干燥,热力,消毒剂均敏感 (二)致病性致病物质荚膜:菌毛:内毒素:主要致病物质 1.所致疾病流脑,人是其唯一易感宿主三种临床类型:普通型,爆发型,慢性败血病型 (三)免疫性:以体液免疫为主 (四)微生物学检查法标本采集涂片染色镜检分离培养与鉴定快速诊断法 (五)防治原则流脑荚膜多糖疫苗,治疗首选青霉素G :1云南大学药学院(昆明650091);2云南沃森生物技术有限公司(昆明6501l8 为制备四价脑膜炎球菌疫苗的需要2005 A群脑膜炎球菌多糖结合物的免疫原性研究上海生物制品研究所朱为2002 脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitides)感染是细菌性脑膜炎的常见病因,按荚膜多糖可将其分成12个血清群,其中A、B 和C 群感染占所有感染者的90%。全球由脑膜炎球菌引起的脑膜炎发病率在30-50万,病死率约10%,有相当一部分儿童因脑膜炎球菌严重感染而发生致聋等永久后遗症。在我国,A群脑膜炎球菌是主要致病菌群,95%的病例由A群引起。80 年代以来,我国进行了A群脑膜炎球菌荚膜多糖疫苗的大面积接种,有效地控制了发病率。该荚膜多糖是N-乙酰-3-O-乙酰甘露糖胺磷酸盐的线形共聚物,属T细胞非依赖性(TI)抗原,具有中等免疫原性和年龄相关的保护力,不能诱导免疫记忆。现已证实它对2岁以上儿童和成人在短期内有效,但随时间延续保护力下降,尤其在幼龄儿童中。因此有必要改进现有疫苗,提高其对各年龄组(包括婴儿)的免疫效果。近期的研究集中在开发多糖结合疫苗,即将多糖共价结合到蛋白质上,使其转化为T细胞依赖性(TD)抗原,以增强免疫原性和诱导免疫记忆。本文报道将! 群脑膜炎球菌多糖共价结合到精制破伤风类毒素(TT)上制备结合物,观察其在小鼠中的免疫原性。 A+C群脑膜炎球菌多糖一DT结合疫苗与多糖疫苗诱导的抗多糖抗体间的功能活性差异[英]2004 多糖蛋白结合疫苗对预防由一些有荚膜细菌(包括b型流感杆菌、肺炎球菌和C群脑膜炎球菌)引起的侵袭性疾病高度有效。与未结合多糖疫苗相比,多糖一蛋白结合疫苗能在婴幼儿体内诱导更高浓度的血清抗荚膜抗体。而且,结合疫苗诱导的抗体亲和力更高,补体介导的杀菌活性更强。 。在限定剂量时,多糖疫苗诱导的血清抗荚膜抗体预防C群脑膜炎球菌感染婴鼠发生菌血症的效力弱于结合疫苗。结合疫苗组的抗C群抗体的亲和力指数高于多糖疫苗组。两种疫苗在成人中诱导的抗荚膜抗体的功能活性差异,意味着各自激活了不同的B细胞群。 (兰州生物制品研究所崔萱林2001 流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎球菌(Meningococcus)引起的细菌性脑膜炎(简称流脑),发病急,病死率高,且在各年龄组中都可发生,15岁以下儿童发病占75%以上。脑膜炎球菌根据荚膜多糖的结构可分为12个血清群,其中A、B、c群引发的流脑占90%以上。流脑的流行具有菌群漂移特点,如美国在1945年以前为A群流行,1960年以后以B群为主,1967年以后转为C群流行。我国以A群菌流行为主,B群和C群菌有少量病例,约占lO%左右。因此预防流脑的重点应是A、B、C群流脑球菌引起的疾病。由于流脑菌群的漂移现象,国外多采用多价多糖疫苗用于预防流行性脑脊髓膜炎,目前所使用的主要为A+C群二价疫苗(B群多糖对人体无效,主要研制外膜蛋白为基础的疫苗),其次为A、C、Y及WI35四价疫苗,其它相关菌群引起的流脑病例已少见。国内目前主要使用A群流脑多糖疫苗,自80年代初使用至今效果很好;对于其它菌群的预防.目前尚未有疫苗出现,因此我们研制了A+C群流脑多糖疫苗,即在现有的A群流脑多糖疫苗中加入C群流脑多糖抗原,形成二价疫苗以预防A、C群流脑球菌引起的脑脊髓膜炎。 A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗的制造和检定均按照WHO(生物制品规程》的要求进行,C群流脑多糖原液的主要制造过程借鉴A群流脑多糖原液的生产工艺,在多糖纯化步骤另采用澄清过滤、苯酚抽提控制多糖浓度等措施,使得C群多糖原液的蛋白质和核酸含量符合要求。A群流脑多糖原液为选用的本所常规生产的原液制品。由于多糖原液在制备过程中未进行专门的除类毒素工艺,因而在原液检定中采用鲎试剂法对类毒素含量进行测定,以确保疫苗的安全性。 2岁以下年龄组儿童在接种A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗一个月后,虽然同组儿童的免前及免后的血清杀菌抗体滴度有显著差.但血清4倍阳转率较大年龄组儿童低,而且免后血清中的杀菌抗体滴度的整体水平也相对较低。提示低年龄组儿童对多糖疫苗的免疫应答水平较高年龄组儿童低,有关该疫苗人体接种后的安全性和免疫持久性的结果将另文报告。 A群脑膜炎球菌多糖疫苗自80年代在我国研制成功并广泛接种以来效果明显。我国A群带菌率和发病率大幅度下降,预防效果达90%以上。至今在我国引起流脑的脑膜炎球菌仍以A群为主,同时B群和C群的病例也开始出现。欧美国家主要流行菌群由A群转为B群和c群的事实。提示我们在A群脑膜炎被控制之后要防止B群和C群变迁。 1994年法国由法国巴斯德梅里厄血清疫苗研究所(PasteurMerreux)提供生产的A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗,申请在我国注册,中国药品生物制品检定所与河南省卫生防疫站协作,在河南省新县进行了人群安全性与免疫原性的现场考核,现将结果报告如下该疫苗较安全,免疫原性较强,且更具免疫持久性。2000 A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的研制2000杨丽华 (长春生物制品研究所,长春130062)李风祥(中国药品生物制品检定所, 本试验制备的A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的理化特性及免疫特性与国内外文献报道结果一致。制备的结合疫苗可诱导出高水平的保护性A群脑膜炎球菌多糖抗体和TT抗体。结合疫苗具有很好的免疫原性和安全性。制备工艺稳定,重复性好,可批量生产。本试验为进一步临床评价结合疫苗的人群免疫效果提供了实验基础。本试验选用Tr作为载体蛋白,因为这种蛋白目前已经标准化,作为载体蛋白的同时兼有预防伤风感染的作用,而用TT蛋白对于已经建立起的免疫程序和“自然”免疫并不产生干扰 A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的制备熊慧玲成都生物制品研究所 预防A群脑膜炎球菌引起的脑脊髓膜炎,我国目前采用A群脑膜炎球菌多糖疫苗,而疫苗接种后,小于1岁的婴儿,即使加强接种产生的抗体只能维持1年,1~1.5岁半的婴幼儿,加强后只能维持2年,1.5~2岁的幼儿,接种1针维持不到1年_l1 。wHO指出,按目前的免疫程序,婴儿在出生后5年内至少需要免疫接种4次才可提供中度抗体水平一。说明A群脑膜炎球菌多糖疫苗在婴幼儿中,尤其在2岁以下,免疫原性低,即使产生抗体,抗体水平也不能长久保持。因而提高疫苗免疫原性,使它能对各年龄组,尤其2岁以下婴幼儿提供高水平的长期保护作用,有特别重要的意义。b型流感嗜血杆菌结合疫苗的成功研制和应用给我们以深刻的启示。和流感嗜血杆菌荚膜多糖一样,A群脑膜炎球菌多糖为半抗原,为非T细胞依赖性抗原,当与蛋白结合后,可转化为T细胞依赖性抗原,可刺激机体产生高水平的保护抗体,重复接种有记忆抗体产生因此,我们进行了A群脑膜球菌多糖结合疫苗的研制,并对经中国药品生物制品检定所检定合格的连续3批 2003 流行性脑脊髓膜炎(流脑)被发现并确认已有l00多年.尽管对此病已有有效的预防和治疗措施,但它仍是一种急性传染病.而且病死率高、继续威胁着人类,尤其是儿童的身体健康。我国目前使用的预防制品是A群脑膜炎球菌多糖疫苗,该疫苗对4岁以上儿童有很好免疫效果,对幼儿免疫效果较差,保护时问较短。而脑膜炎球菌多糖与一种蛋白载体连接构成结合疫苗.可增强其对幼儿的免疫回忆反应,提高预防效果?。卫生部成都生物制品研究所已研制成功“A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗”,并由中国药品生物制品检定所、卫生部成都生物制品研究所、江苏省疾病预防控制中心联合于2002年l0月~2003年1月在江苏省射阳县进行的“A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗临床研究”已圆满结束。现将婴幼儿接种A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的安全性报告如下本次临床试验表明,3~4月婴幼儿接种A群脑膜炎球菌多糖结合疫苗具有良好的安全性,但由于该疫苗首次应用于人群,在大规模推广接种前,仍需对其安全性进一步进行观察 C群脑膜炎球菌结合疫苗的质量控制与生产的科学挑战2004 世界卫生组织(WHO)生物制品标准化专家委员会于1976年通过了脑膜炎球菌多糖疫苗的建议,并于1978年和1981年进行了修订。在临床研究中,疫苗的有效率至少达9O% ,证明其在疫苗接种计划中高度有效。然而,不能在幼婴中诱生保护性应答或免疫记忆制约了其在英国婴儿免疫接种计划中的应用。随着b型流感杆菌(Hib)结合疫苗的成功引入,C群脑膜炎球菌(MenC)荚膜多糖结合疫苗的研究取得了显著的进展。临床对照试验已证实它们在所有年龄组中均可诱生针对MenC多糖的保护性水平的抗体,并且作为T细胞依赖性抗原,能诱导免疫记忆和抗荚膜抗体的亲和力成熟。英国引入MenC结合疫苗后,证实该疫苗可提供保护性免疫。WHO已经制定了有关这些新疫苗生产和检定的建议。 脑膜炎球菌是细菌性脑膜炎和败血病的重要病原。根据荚膜多糖在化学和血清学上的不同,脑膜炎球菌可分为若干群,其中A、B、C、Y、Wl35群对人致病。A群在

酵母菌的分离筛选方法 酵母菌多数为腐生,一般生长在含糖较高,偏酸的环境中,在通气条 件下,液体培养比霉菌快。菌落与细菌相似,较大而厚,多数不透明, 菌落光滑湿润粘稠,乳白色,少数干皱,边缘整齐,呈红色或粉红色, 圆形椭圆卵形,液体培养基生长会生成沉淀或菌膜。 含高糖浓度(45%),分离蜂蜜酵母,球拟酵母属等嗜高渗透压的酵母。 1.培养基: 葡萄糖 50g/L 尿素1g/L (NH4)2SO41g/L L L MgSO41g/L FeSO4 L 酵母膏 L 孟加拉红 L (富集用) ★乳酸-马铃薯-葡萄糖培养基:马铃薯200g/L 葡萄糖(霉菌用蔗 糖)20g/L 乳酸5ml马铃薯去皮切片200g,加水煮沸30min,纱布 过滤,补足蒸馏水1L,PH自然。(去掉乳酸可用于酵母菌和霉菌培养 用)(富集用) ★麦芽汁培养基:1:4水60-65℃水浴3-4小时,4-6层纱布过 滤,可加一个蛋清加水20mL调均生泡沫,倒入糖化液中,煮沸过滤, 10-15波林,氯霉素L 121℃ 20min (分离保存 用) 灭菌后加入300u/ml硫酸链霉素(集菌用) ★虎红(孟加拉红)培养基:蛋白胨L 葡萄糖10g/L L L 孟加拉红L 氯霉素L 琼脂15g/L PH自然 (分离纯化用)

★豆芽汁培养基:黄豆芽100g/L 葡萄糖50g/L PH自然。100g黄豆芽,加水煮沸30min,纱布过滤,补足蒸馏水1L 察氏培养基:主要培养霉菌观察形态用 蔗糖30g/L 硝酸钠3g/L 磷酸氢二钾1g/L 氯化钾L 硫酸镁 L 硫酸亚铁L 琼脂15-20g/L 121℃ 20min PH自然 一般分离黄酒酵母酒精酵母使用曲汁培养基,啤酒酵母用酒花麦汁培养基,葡萄酒酵母用葡萄汁培养基。 2.集菌:研究酵母菌生态和某种基物或样品中的酵母菌区系,一般不进行集菌,以免改变其中不同种类数量间的对比,将样品制成菌悬液按常规法分离。若从样品中分离特定种类时先集菌。集菌发酵力强菌株,加酸性含糖的培养基,酸性豆汁,必要时注入高浓度的酒精(13-17%),霉菌在液体中形成菌丝体,酵母不形成菌丝,25-28℃2-3d,遇到菌丝体用接种环挑去烧掉,去掉上清液,取沉淀酵母一至两环移植另一液体培养基中,集菌连续两至三次才能完成,要配合镜检。 实例:将待分离的样品10g(ml)放入90ml无菌水或生理盐水/150ml 三角瓶(玻璃珠),摇床振荡20-30min,取上清液接种于酸性培养液(乳酸-马铃薯-葡萄糖培养基酸性麦芽汁或酸性豆芽汁)25-28℃2-3d,培养过程中若出现菌丝体跳出烧掉,集菌连续两至三次,培养液变成混浊,产生菌膜和沉淀物。镜检:美兰染液染色,活菌可还原美兰染液,菌体无色。 3.筛选:

酵母菌的分离纯化-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

酵母菌的分离纯化、固定化和酒精发酵 第一部分酵母菌的分离纯化 一、实验目的 应用酵母菌的生理生化和生态学的特点,从自然环境中分离酵母菌,并掌握微生物分离纯化的基本方法。 二、实验原理 酵母菌常见于含糖份比较高的环境中,如果园土、菜园土及果皮等的表面。多数酵母菌喜欢偏酸条件,最适pH为酵母菌生长迅速,容易分离培养。在液体培养基中,酵母菌比霉菌生长快,利用酸性条件则可以抑制细菌的生长。因此常用酸性液体培养基获得酵母菌的加富培养,然后在固体培养基上划线分离纯化。 三、器材和用品 1、甘蔗、苹果皮、葡萄皮、果园土、菜园土等。 2、马铃薯葡萄糖琼脂培养基:马铃薯200g(煮开10min后过滤取汁),葡萄糖20g,琼脂20g,水1000ml,pH自然。分装三角瓶;试管斜面1支/组 3、乳酸马铃薯葡萄糖培养液:配方同上,不加琼脂加乳酸,按1000ml培养基加入5ml乳酸,pH为左右,再分装试管9ml2支/组。 4、无菌吸管3支/组、无菌培养皿、100ml无菌水1瓶/组、涂棒、美兰染液、显微镜、接种环等。 四、实验方法 1、接种:取果皮(不需冲洗)或土壤5克,加入到100ml无菌水中,充分搅拌后,用无菌吸管取1ml接入到9ml乳酸马铃薯葡萄糖培养液中,在28-30℃培养箱中培养24h,可见培养液变浑浊。 2、加富培养:用无菌吸管取上述培养液1m l,注入另1管乳酸马铃薯葡萄糖培养液中,在28-30℃培养箱中培养24h。 3、镜检:用无菌操作法用接种环取少量菌液置于载玻片上,中央滴一滴美兰染液,混合均匀后制成水浸片,在高倍镜下观察酵母菌的形态及出芽方式,并可根据菌体是否染色来区分酵母菌的死活细胞,因活细胞使美兰染液还原,故菌体不着色。 4、涂皿:用马铃薯葡萄糖琼脂培养基溶化后制成平板,用无菌吸管取加富培养液到平板中,用涂棒涂匀后培养24h。 5、分离纯化:用接种环挑取单个酵母菌菌落,在平板上四区划线,培养后分

传统酸面团中细菌与酵母菌的分离与鉴定 刘同杰1,李云1,吴诗榕1,金乐天1,2,张国华1,杨浣漪1,何国庆1 (1.浙江大学生物系统工程与食品科学学院,浙江省食品微生物技术重点实验室,浙江大学馥莉食品研究院,浙江杭州 310058)(2.朝鲜韩德秀平壤轻工业大学,朝鲜平壤) 摘要:为进一步描述我国传统面食发酵剂的理化性质和菌落组成,收集了北方地区6份发酵剂样品,测定了其酸度和菌落总数,并对分离、纯化、初筛后得到的75株细菌和60株酵母菌进行了测序鉴定。结果显示,样品pH值范围为3.73~5.46,总滴定酸度为8.3~19.8 mL;乳酸菌和酵母菌的计数结果分别为8.35±0.07~9.75±0.12 Log cfu/g,6.31±0.22~8.68±0.04 Log cfu/g。鉴定出包括短乳杆菌 (Lactobacillus brevis)、植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)和旧金山乳杆菌(Lactobacillus sanfranciscensis)在内的乳酸菌8种;酵母菌4种,其中优势菌为酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae);其他细菌6种,主要为解淀粉芽孢杆菌(B. amyloliquefaciens)、地衣芽孢杆菌(B. licheniformis)和醋杆菌。结果表明,我国传统面食发酵剂菌相复杂,以酵母菌和乳酸菌为主,还包括芽孢杆菌、醋酸杆菌在内的多种其他细菌,甚至可能含有致病菌。通过比较细菌和酵母在不同酸面团样品中的分布,发现不同来源样品的微生物种类组成存在差异。 关键词:酸面团;菌相分析;16S/26S rDNA测序;生物多样性;系统发育树 文章篇号:1673-9078(2014)9-114-120 DOI: 10.13982/j.mfst.1673-9078.2014.09.020 Isolation and Identification of Bacteria and Yeast from Chinese T raditional Sourdough LIU T ong-jie1, LI Yun1, WU Shi-rong1, JIN Le-tian1,2, ZHANG Guo-hua1, YANG Huan-yi1, HE Guo-qing1 (1.College of Biosystems Engineering and Food Science of Zhejiang University, Zhejiang provincial key laboratory of Food Microbiology, Fuli Institute of Food Science of Zhejiang University, Hangzhou 310058, China) (2.DPRK Han Dexiu Pyongyang University of light industry, Pyongyang, DPRK) Abstract: In this study, the physicochemical properties and microbial profile of traditionally fermented sourdough for Chinese steamed bread were examined. Six samples of sourdough were collected from northern China. Acidity and colony counts were measured. After isolation, purification, and preliminary screening, 75 strains of bacteria and 60 strains of yeasts were obtained and identified by DNA sequencing. The pH was between 3.73 and 5.46 and total titratable acid (TTA) values ranged from 8.3 to 19.8 mL. In all the samples, the number oflactic acid bacteria (LAB) and yeasts ranged from 8.35±0.07 to 9.75±0.12 Log cfu/g and 6.31±0.22 to 8.68±0.04 Log cfu/g, respectively. Eight LAB species, including Lactobacillus brevis, L. plantarum, and L. sanfranciscensis, and six other bacterial species, including Bacillusamyloliquefaciens, Bacilluslicheniformis, and three species of Acetobacter, were identified. Among the four identified yeasts, the dominant species was Saccharomyces cerevisiae. The results indicate that Chinese traditional starter cultures for flour-based food are complex bacterial floras dominated by LAB and yeast, in addition to several other microorganisms, including Bacillus spp., Acetobacter spp., and even pathogenic bacteria. Differences in microbial species compositions among LAB and yeasts in samples from different areas were identified by comparing species distributions in different sourdough samples. Key words: sourdough; elucidation of microbial flora structure; 16S/26S rDNA sequencing; biodiversity; phylogenetic tree 我国传统的面食发酵剂类似于西方发酵面包用的酸面团,在我国一般被称为“老面”、“酵子”、“面收稿日期:2014-04-17 基金项目:国家自然科学基金资助项目(31371826) 作者简介:刘同杰(1989-),男,在读博士,研究方向:传统发酵食品通讯作者:何国庆(1957-),男,博士,教授,研究方向:食品生物技术及发酵工程肥”等[1],具有悠久的使用历史。上世纪80年代,即发活性干酵母被引入我国,因其使用便捷,传统面食发酵剂逐渐被取代,但直到现在仍有很多地区尤其农村地区,仍然使用其制备馒头等主食,因使用传统面食发酵剂制备的馒头品质更优。究其原因,活性干酵母为单一菌种发酵,与传统发酵剂的混菌体系发酵相比,发酵的馒头风味平淡、香气不佳,总体的感官品 114

※实验六酵母RNA的分离及组分鉴定 【实验目的】 了解核酸的组分,并掌握鉴定核酸组分的方法。 【实验原理】 酵母核酸种RNA含量较多。RNA可溶于碱性溶液,在碱提取液中加入酸性乙醇溶液可以使解聚的核糖核酸沉淀。由此即得到RNA的粗制品。 核糖核酸含有核糖、嘌呤碱、嘧啶碱和磷酸各组分。加硫酸煮沸可使其水解,从水解液中可以测出上述组分的存在。 鉴定依据:磷酸与定磷试剂反应产生蓝色物质。核糖与苔黑酚作用产生绿色物质。嘌呤碱与硝酸银能产生白色的嘌呤碱银化合物沉淀。 【实验器材】 150 ml锥形瓶、水浴、量筒、漏斗及抽虑瓶、吸管7、滴管8、试管及试管架9、烧杯、离心机、漏斗 【试剂和材料】 1、0.04 mol/L氢氧化钠溶液; 2、酸性乙醇溶液:将0.3毫升浓盐酸加入30毫升乙醇中; 3、95%乙醇; 4、乙醚; 5、1.5 mol/L硫酸溶液; 6、浓氨水; 7、0.1 mol/L硝酸银溶液; 8、三氯化铁浓盐酸溶液:将2 ml 10% 三氯化铁溶液(用FeCl3·6H2O配制)加入到400 ml浓盐酸中; 9、苔黑酚(地衣酚)乙醇溶液:溶解6 g苔黑酚于100 ml 95% 乙醇中(可在冰箱中保存一个月); 10、定磷试剂:(1)17% 硫酸溶液:将19 ml浓硫酸(比重1.84)缓缓加入到83 ml 水中(2)2.5% 钼酸铵溶液:将2.5 g钼酸铵溶于100 ml水中(3)10% 抗坏血酸溶液:10 g抗坏血酸溶于100 ml水中,贮棕色瓶保存(溶液呈淡黄色时可用,如呈深黄或棕色则失败,需纯化抗坏血酸)。临用时将上述3种溶液与水按如下比例混合。17% 硫酸溶液:2.5%

痢疾杆菌的分离与鉴定 濮阳市疾病预防控制中心 许银怀 第一节概述 志贺菌属(Shigellae)细菌又称痢疾杆菌,引起人类及灵长类动物细菌性痢疾。 1899年由日本人志贺首先发现。 全球每年感染人次约为1.65亿,死亡110万,发病率、死亡率居感染性腹泻之首位。 发展中国家发病率较高,如阿根廷990.6/10万、印度972.3/10万;发达国家相对较低,如美国6~12/10万、德国2.7/10万、法国0.3/10万;我国上世纪50~80年代发病率在46.37~1018.93/10万之间。 近20年痢疾发病率在法定传染病中由第一位降至第三位,但在卫生状况不良的地区,发病率仍居高不下。 人群对细菌性痢疾普遍易感,各年龄组均可受到感染,5岁以下儿童发病率最高。 据估计,在临床就诊的腹泻病人中的5%~15%是志贺菌引起的,而因腹泻死亡病例中有75%是志贺菌感染造成的。 发展中国家福氏志贺菌最常见,发达国家以宋内志贺菌为主。美国

宋内志贺菌>75%,但在男-男性行为人群仍以福氏志贺菌常见。 鲍氏志贺菌最先在印度发现,除印度次大陆地区较为常见外,其它地区较为少见。 细菌性痢疾发病有明显的季节性,发病高峰为夏秋季,通常在7~9月份。 细菌性痢疾防治仍需探索、研究内容: 细菌性痢疾在不同地区、不同人群的发病强度、分布特征、病原学特点缺乏全面、准确的数据; 缺乏快速、简便的病原学诊断方法,细菌性痢疾漏诊和误诊现象普遍; 志贺菌耐药性谱的不断扩大,细菌性痢疾抗菌治疗难度加大; 洗手、母乳喂养、安全饮水、粪便无害化处理等行之有效的干预措施的落实需要强化; 目前所用痢疾菌苗免疫保护效果仍需进一步评价。 第二节病原学 一、抗原分类 志贺菌属细菌有菌体(O)抗原,某些新分离菌株有表面(K)抗原。 (一) 菌体(O)抗原 1.型特异性抗原:多糖,光滑型菌株主要抗原;分A、B、C、D 4个群及35个抗原型。 2.群特异性抗原:光滑型菌株次要抗原,主要存在于B群,籍此将菌型分

酵母菌的分离与纯化 小组组员: 一、实验目的 1.学习分离纯化酵母菌的技术与方法 2.了解培养基的配置与灭菌技术 3.增强无菌操作技术的意识 二、基本原理 从混杂的微生物群体获得只含某一种某一株微生物的过程叫做微生物分离与纯化,酵母菌常见于含糖份比较高的环境中,如果园土、菜园土及果皮等的表面。多数酵母菌喜欢偏酸条件,最适pH为4.5-6.0.酵母菌生长迅速,容易分离培养。马丁氏培养基是一种用来分离真菌的选择性培养基。此培养基是由葡萄糖、蛋白胨、KH2PO4、MgSO4·7H2O、孟加拉红(玫瑰红,Rose Bengal)和链霉素等组成。其中葡萄糖主要作为碳源,蛋白胨主要作为氮源,KH2PO4和MgSO4·7H2O作为无机盐,为微生物提供钾、磷和镁离子。而孟加拉红和链霉素主要是细菌和放线菌的抑制剂,对真菌无抑制作用,因而真菌在这种培养基上可以得到优势生长,从而达到分离真菌的目的。 三、实验材料及用具 1.用品:苹果、葡萄糖、琼脂、水、1%孟加拉红水溶液、马铃薯 2.设备与器材:1ml的无菌吸管、无菌培养皿等. 四、实验步骤 1、马铃薯培养基的配置 培养基成分:马铃薯 40克、蔗糖(葡萄糖) 4克、琼脂 4克、水 200毫升、 pH 自然。配置方法: (1)配制20%马铃薯浸汁:取去皮马钓薯40g,切成小块,加水200ml.加热煮游30 min ,用纱布过滤,然后补足失水互所需体积。121Pa灭菌30min.即成20%马铃馨漫汁,贮存备用。 (2)配制时,按每100ml 马铃薯浸汁加入2g蔗糖,加热煮沸后加入4克琼脂,继续加热融化并补足失水。 (3)分装、加塞,包扎。 (4)高压蒸汽灭菌:121Pa灭菌30min

酵母菌的分离与纯化 土壤是微生物生活的大本营,是寻早有重要应用潜力的微生物的主要菌源。不同图样中各类微生物的含量不同,一般土壤中细菌数量最多,其次为放线菌和霉菌。放线菌一般在较干燥、偏碱性、有机质较多的土壤中较多;霉菌在含有机质丰富、偏酸性、通气性较好的土壤中较多;酵母菌在一般土壤中的数量较少,而在酒曲、面肥、水果表皮、果园土壤中数量多些。(一)菌源 1土样用无菌的采样小铲在橘树果园中取土壤表层下1~10cm土壤10g,装入灭菌的牛皮纸袋内。封好袋口,记录取样地点、环境及日期。图样采集后应及时分离,饭不能立即分离的样品,应保存在低温、干燥的条件下,以减少其中菌相的变化。 2面肥 (1)面粉500克,白酒100克,水250,和好静置发酵就可以了。冬季10个小时。(2)在温水中兑一点酒,倒入适量面粉拌匀后放入绝缘保温盛器(陶瓷,砂锅)中,用布将整个盛器盖好置于温度较高处,6小时后即成面肥。 *以上方法做出的面肥只能保存几天,不宜放置太久。 3水果果皮 桔子和葡萄等的果皮上含有数量较多的酵母菌,既可单独作为菌源也可以和果园土壤作为混合菌源。 (二)酵母菌的分离 1制备菌悬液 称取菌源1g,加入盛有99ml无菌水或无菌生理盐水并装有玻璃珠的锥形瓶中。振荡20min,即成10-2的菌源悬液。再一次稀释成10-4、10-5、10-6三个稀释度。 2涂布法分离 取融化并冷却至45~50度左右的豆芽汁葡萄糖培养基,每皿分别倾注约12ml培养基到培养皿内。注意,温度过高易将菌烫死,皿盖上冷凝水太多也会影响分离效果;低于45度培养基易凝固,平板高低不平。呆平板冷却后,用无菌移液管分别吸取上述已经制好的菌源稀释液10-4、10-5、10-6三个稀释度菌悬液各0.1ml,依次滴加于相应编号的豆芽汁葡萄糖培养基平板上。每个稀释度做2~3个平行皿。左手拿培养皿,并用拇指将皿盖打开一缝,再火焰旁右手持无菌玻璃涂棒将菌液自平板中央均匀向四周涂布扩散。注意,切忌用力过猛,这样会将菌液直接推向平板边缘或将培养基划破。3培养 接种后,平版倒置于30度恒温箱中,培养2~3天,观察结果。 4纯化 用接种环挑取单个单个酵母菌菌落,在平板上四区划线,培养后分离得到单个菌落。 酵母扩培方案 一、培养基制备 (一)麦芽汁培养基的配制 1.培养基成分 新鲜麦芽汁一般为10-15波林。 2.配制方法 (1)用水将大麦或小麦洗净,用水浸泡6-12h,置于15℃阴凉处发芽,上盖纱布,每日早、中、晚淋水一次,待麦芽伸长至麦粒的两倍时,让其停止发芽,晒干或烘干,研磨成麦芽粉,贮存备用。 (2)取一份麦芽粉加四份水,在65℃水浴锅中保温3-4h,使其自行糖化,直

酵母菌的分离鉴定、固定化及酒精发酵 吴英玲 10197020 10生物创新班 摘要:酵母菌喜欢酸性环境,可利用乳酸豆芽葡萄糖培养基富集培养酵母菌,然后在YPG培养基上用划线法分离纯化出酵母菌。将分离的酵母菌转接于YPG斜面培养基上培养,待长好后置于冰箱内 4 ℃下保存。用TTC显色剂及杜氏小管观察法筛选出发酵能力高的酵母菌。并通过菌落形态、细胞形态、生化分析及分子生物学手段进行微生物鉴定。采用PVA-海藻酸钠固定化技术固定酵母细胞进行酒精发酵。 关键词:酵母菌分离鉴定固定化酒精发酵 Abstract: Yeast like acid environment, the use of lactic acid glucose medium enrichment culture yeast, bean sprouts and purification by marking method on the YPG culture medium of yeast will transfer separation of the yeast in the YPG cant medium cultivation, staying long placed in the refrigerator after use the TTC chromogenic agent, save and duchenne tubular observation screen high fermentation ability by colony morphology of yeast cell morphological and biochemical analysis and molecular biology means to identify the microorganisms using PVA - sodium alginate immobilized technology fixed yeast cells for ethanol fermentation。 前言 酵母菌(yeast)是一类单细胞真菌。一般呈圆形、卵圆形、圆柱形,其菌落呈乳白色或红色,表面湿润、粘稠,易被挑起。酵母菌多数为腐生,专性或兼性好氧,广泛生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,例如水果、蔬菜、蜜饯的内部和表面以及在果园土壤中最为常见。酵母菌在有氧环境下将葡萄糖转化为水和二氧化碳,主要用于馒头、面包等食品发酵;在工业上,酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)将葡萄糖、果糖、甘露糖等单糖吸

酵母菌的分离纯化 ?实验目的 1.了解培养基的配置与灭菌技术; 2.无菌操作技术; 3.工业微生物的分离与纯化技术; 4.工业微生物的检测及保藏。 ?基本原理 1、培养基是人工配置的用于培养、分离、鉴定和保存各种微生物的营养基质。也适合微生物在生命活动中积累各种代谢产物。由于微生物种类不同,营养类型各异以及实验目的不同,因此培养基的种类也很多。不同微生物对营养的要求不同,在配置时根据微生物对PH 的要求选择合适的PH。由于本次实验主要是分离纯化酵母菌,所以配置的培养基是适合酵母菌生长麦芽汁平板培养基,同时添加抗生素抑制霉菌及其它菌的生长。 2、接种和培养过程中必须保证不被其它微生物所污染,关键在于严格进行正确的无菌操作,但是绝对无菌是不可能的,只能人工创造相对无菌的环境。所以本次实验无菌操作是在超净工作台的酒精灯火焰旁进行。 3、把特定微生物从混杂的微生物群体中分离出来而获得某一种或某一株微生物的过程叫微生物的分离与纯化。首先根据其生长特性设计只利于此菌生长的条件,再根据各种稀释法使他们在固体培养基上单独长成菌落。分离纯化的方法通常有:稀释混合倒平板法、稀释涂布平板法和平板划线。此次实验采用梯度稀释涂布平板法。 4、微生物检测项目最常用的是细胞数的检测,方法比较多,主要有显微镜直接计数法、平板菌落计数法(CFU)、光电比浊计数法等。本次实验设计酵母菌的数量检测,选用显微镜直接计数法和平板菌落计数法。

实验器材 仪器设备 恒温水浴锅、电热干燥箱、蒸汽灭菌锅、超净工作台、恒温培养箱、恒温摇床、水浴锅、电炉、铜锅、酒精灯、接种环、电子天平、研钵、光学显微镜、血细胞计数器 玻璃器皿 烧杯、锥形瓶、大小试管、培养皿、漏斗、三角涂棒、吸管、试管架、玻璃涂棒、盖玻片 试剂与材料 苹果、大麦芽、琼脂、蒸馏水、碘液、抗生素、染色液 其它 纱布、滤纸 实验内容及操作步骤 (一)、样品的选择 酵母菌一般在果园的土壤中或者水果的表面含量较多,因此选择苹果为样品。(二)、样品的处理 制备苹果悬液 1.首先将1g苹果在研钵中磨细,放入装有10ml生理盐水和玻璃珠的100ml三角瓶中去。 2.激烈震荡约10min,使菌体分散并悬浮与液体中。 3.用无菌吸管吸取1ml苹果悬液注入盛有9ml生理盐水的试管中,吸取三次并混匀。 4.再去一只无菌吸取管,从此试管中吸取1ml,注入另一盛有9ml生理盐水的试管中,取 三次并混匀。 5.同法类推制成10-3、10-4、10-5、10-6、10-7的各种稀释度的苹果悬液。

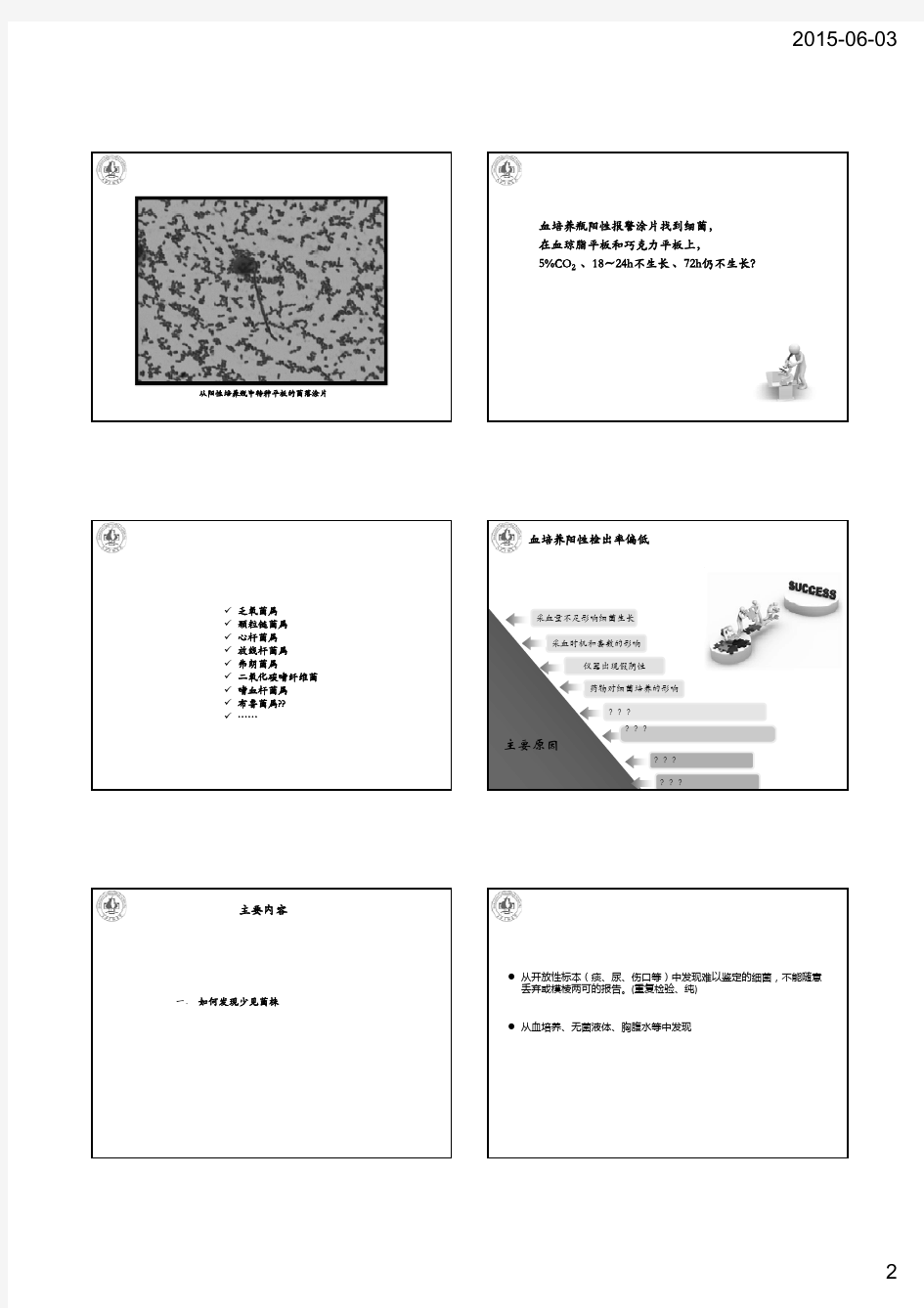

奈瑟菌属 奈瑟菌属(Neisseria)是一群革兰染色阴性双球菌,是β-变形菌类的一属无芽孢,无鞭毛,有菌毛,专性需氧,氧化酶阳性。奈瑟菌呈球形,成对排列,形似咖啡豆的革兰阴性球菌,通常位于中性粒细胞内,而在慢性淋病时常位于细胞外,新分离株有荚膜和菌毛。 此菌属包括脑膜炎奈瑟菌(N. meningitidis)、淋病奈瑟菌(N. gonorrhoeae)、干燥奈瑟菌(N. sicca)、微黄奈瑟菌(N. subflava)、浅黄奈瑟菌(N. flavescens)、粘液奈瑟菌(N. mucosa)等。其中能引起人体发病的只有脑膜炎奈瑟菌和淋病奈瑟菌。典型的标本涂片,镜下在中性粒细胞内可见到成双排列的脑膜炎奈瑟菌或淋球菌。其他奈瑟菌多为人体呼吸道中寄生的正常菌群。镜下观察时多存在于细胞外。奈瑟菌属细菌常可发酵多种糖类,产酸不产气。糖发酵试验可用于鉴别此属细菌。 脑膜炎奈瑟菌与淋病奈瑟菌遗传性上十分接近,DNA序列存在70%的同源性。主要不同点表现为:①脑膜炎球菌有多糖成分的荚膜,淋球菌分离初期有荚膜;②脑膜炎球菌菌体内很少有质粒,淋球菌可携带几种质粒;③脑膜炎球菌存在于呼吸道,引起脑膜炎,淋球菌引起泌尿生殖系统疾病。 脑膜炎奈瑟菌 生物学性状 1.形态与染色呈肾形或豆形,成双排列,两菌接触面平坦或略向内陷, 直径0.6-0.8 μm。人工培养后可成卵圆形或球形。革兰染色阴性。在 患者脑脊液中,多位于中性粒细胞内,形态典型。无鞭毛,无芽胞,新 分离菌株有荚膜。 2.培养特性营养要求较高,常用的培养基是血琼脂平板和巧克力色平板。专性需氧,初次分离培养须供给5%-10%的CO2。37℃孵育24 h后形成1.0-1.5 mm的无色、圆形、凸起、光滑、透明,似露滴状的菌落,无溶血现象。多数菌能分解葡萄糖、麦芽糖,产酸不产气。氧化酶试验阳性。

. . . 微生物学大实验 实验指导 编者: 生物技术教研室 2007.3

目录 实验一酵母菌的培养与分离‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 实验二酵母菌的鉴定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 实验三酵母菌耐受能力的测定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19 实验四酵母菌发酵工艺条件的优化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 实验五耐高温酵母菌株的诱变选育‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24 实验六酿酒酵母细胞固定化与酒精发酵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27

耐高温酒精酵母菌的选育及发酵条件的研究 实验一酵母菌的培养与分离 一、实验目的 学习培养和分离酵母菌的技术和方法 二、基本原理 大多数酵母菌为腐生,其生活最适pH为4.5-6,常见于含糖分较高的环境中,例如果园土、菜地土及果皮等植物表面。酵母菌生长迅速,易于分离培养,在液体培养基中,酵母菌比霉菌生长得快。 利用酵母菌喜欢酸性环境的特点,常用酸性液体培养基获得酵母菌的培养液(这样做的好处是酸性培养条件则可抑制细菌的生长),然后在固体培养基上用划线法分离之。 三、实验主要内容和要求 (一)本次实验的方案由同学们自己制定,实验包括: 1.马铃薯葡萄糖培养基, 乳酸马铃薯葡萄糖培养液的配制。 2.菌株的筛选,根据一定的生产目的并从特定的样品筛选出高产酒精的适宜的酵母菌株。 3.酵母菌的分离,要求接种一次, 28-30℃,培养24小时,转接一次,28-30℃,培养24小时,并用镜检的方法独立判定所分离菌株是否为酵母菌。 4.用划线分离法对酵母菌进行纯化,要求每组挑取单个菌落,连续划线分离4代,镜下为单一纯菌株,每组扩繁10支斜面菌种,备用。 四、实验的准备 1、甘蔗、成熟葡萄或苹果等果皮、0.1%美蓝染液、1ml的无菌吸管、无菌培养皿等。 2、马铃薯葡萄糖琼脂培养基: 原料:马铃薯(200克)、葡萄糖(20克)、琼脂(15-20克)、蒸馏水(1000ml)。 配制方法: (1)先将马铃薯去皮,切片,称200克并加蒸馏水1000ml,煮沸半小时,用纱布过滤,补足蒸馏水量至1000ml ,制成20%的马铃薯汁。 (2)在20%的马铃薯汁中加入琼脂,煮沸溶化,补足水分并在115℃条件下高压灭菌20分种。 (3)加入葡萄糖,制成培养酵母菌的马铃薯葡萄糖琼脂培养基。

现有一株细菌宽度明显大于大肠杆菌的粗壮杆菌,请你鉴定其革兰氏染色反应.你 怎样运 传统的细菌革兰氏染色法操作繁琐,初学者不易掌握,寻找一种简便方法。方法:玻璃片上将细菌与碱液混合,用接种环或接种针往上挑,观察有无丝状物出现,我们把它叫作“细菌拉丝实验”。结果:用本法鉴别细菌革兰氏染色性质,G^-菌有丝状物出现,即拉丝实验阳性,G^+菌无丝状物,拉丝实验阴性经过对照使用,本法具有快速,准确,简便,结果易判断,成本低廉等优点,值得推广应用。 由于细菌细胞壁的结构不同,革兰氏染色法可使有的细菌染上初染的的紫色,为革兰氏阳性细菌,有的细菌染上复染的的红色,为革兰氏阴性细菌。大肠杆菌是革兰氏阴性菌,染色后为红色,细菌形态为短小的杆状,单个存在。枯草杆菌是革兰氏阳性菌,染色后为紫色,细菌形态为杆状,比大肠杆菌大,可排成链状的,有的菌体里有椭圆芽孢(无色)或在视野中有散在的芽孢。 实验十肠杆菌科 肠杆菌科(Enterobacteriaceae)是一大群寄居于人和动物肠道中、生物学性状相似的革兰阴性杆菌。多数为肠道的正常菌群,但在机体免疫力低下或寄居部位发生改变时可引起感染。根据其生化反应、血清学试验、DNA同源性等可将肠杆菌科分为120多个菌种,其中与医学密切相关的有埃希菌属、志贺菌属、沙门菌属等。 一、大肠埃希菌 大肠埃希菌(E. coli)俗称大肠杆菌,是寄居于人和动物肠道的正常菌群。当机体抵抗力下降、该菌侵入肠外组织或器官,可引起急性炎症或继发感染;有些血清型可引起腹泻。从水和食品中检出较多大肠杆菌时,可判断它们已被粪便污染。因此,大肠杆菌常被作为饮水、牛乳及食品的卫生学检测指标。 (一)形态与培养特性 【材料与方法】 1.大肠杆菌革兰染色标本片。 2.大肠杆菌普通琼脂平板、SS平板、中国蓝平板、伊红美蓝(EMB)平板培养物。 【结果】 1.大肠杆菌为革兰阴性、中等大小杆菌,两端钝圆或稍弯曲,呈分散排列。 2.菌落特征(表10-1)。 表10-1 大肠杆菌在普通琼脂平板及选择鉴别培养基上的菌落特征 培养基菌落特征 普通琼脂平板圆形,中等大小,灰白,整齐,光滑菌落 SS平板呈红色 中国蓝平板呈蓝色 伊红美蓝平板呈紫黑色,有金属光泽 (二)生化反应 【材料与方法】 1.取大肠杆菌、产气杆菌分别接种于葡萄糖、乳糖、麦芽糖、甘露醇、蔗糖发酵管,37℃培养24h,观察结果。 2.取大肠杆菌、产气杆菌分别接种于双糖铁培养基,37℃培养24h,观察结果。 3.靛基质产生、甲基红、VP、枸橼酸盐利用试验(IMViC试验),见实验四。 【结果】

微生物学课程设计专业:生物技术 姓名:符英康 学号:1040521125

从土样中分离纯化酵母菌 一、实验目的 1、学习从土壤中分离、纯化微生物的原理玉方法 2、学习、掌握微生物的鉴定方法 3、对提取的图样进行微生物的分离、纯化培养、并进行简单的形态鉴定 二、实验原理 1、基本思想: 酵母菌常见于含糖份比较高的环境中,如果园土、菜园土及果皮等的表面。多数酵母菌喜欢偏酸条件,最适pH为4.5-6.0.酵

母菌生长迅速,容易分离培养。在液体培养基中,酵母菌比霉菌生长快,利用酸性条件则可以抑制细菌的生长。因此常用酸性液体培养基获得酵母菌的加富培养,然后在固体培养基上划线分离纯化。 2、基本路线: 采样→稀释→接种→鉴定→纯化→保藏 菌种 三、器材和用品 1、器材: 小铁铲和无菌纸或袋、培养皿、载玻片、盖玻片、普通光学显微镜、量筒、滴管、吸水纸、无菌水试管、烧杯、三角瓶、电炉、玻璃棒、接种环、恒温培养箱、高温灭菌锅、移液枪(枪头)、天平、滤纸、pH试纸等。无菌吸管3支/组、无菌培养皿、100ml无菌水1瓶/组、涂棒、显微镜、接种环等。 2、试剂: a、美兰染液。

b、马铃薯葡萄糖琼脂培养基:马铃薯200g (煮开10min后过滤取汁),葡萄糖20g,琼脂20g,水1000ml,pH自然。分装三角瓶;试管斜面1支/组。 c、乳酸马铃薯葡萄糖培养液:配方同上,不加琼脂加乳酸,按1000ml培养基加入5ml 乳酸,pH为5.5左右,再分装试管9ml2支/组。 四、实验方法 1、采集土样带上小铁铲和无菌袋到果园土、菜园土等地采集较细碎土壤。 2、样品稀释在无菌纸上称取样品5g,放入100mL无菌水的三角瓶中,手摇10分钟使土和水充分混合。用1mL无菌吸管吸取0.5mL注入4.5mL无菌水试管中稀释。 3、分离在上述样品稀释液中,吸取lmL,接种灭菌了的马铃薯葡萄糖琼脂培养基上,倒置于37℃温箱中培养48小时。 4、加富培养:用无菌吸管取上述培养液1ml,注入另装有乳酸马铃薯葡萄糖培养液