儿童型脊肌萎缩症基因诊断的研究

唐北沙谭斯品杨期明严新翔

【摘要】目的探讨儿童型脊肌萎缩症(CSMA)的基因诊断方法。方法

应用PCR-酶切分析法对7例CSMA患儿进行运动神经元生存(SMN)基因的基因诊断分析。结果7例CSMA患儿SMN基因7号、8号外显子PCR产物经DraI、DdeI酶切后,6例仅剩下165 bp与125 bp片段,表现有SMN基因7号、8号外显子缺失;1例仅剩下165 bp片段,表现有SMN基因7号外显子缺失。结论PCR-酶切检测SMN基因7号、8号外显子缺失可作为儿童型脊肌萎缩症的可靠

的基因诊断方法。

【关键词】儿童型脊肌萎缩症运动神经元生存基因PCR-酶切

A study on gene diagnosis in childhood-onset spinal muscular atrophy

Tang Beisha,Tan Sipin,Yang Qiming

Department of Neurology, Xiang Ya Hospital of Hunan Medical University, Changsha 410008

【Abstract】Objective To investigate the gene diagnosis of childhood-onset spinal muscular atrophy(CSMA). Methods PCR-enzyme digestion was used to perform the survival motor neuron (SMN) genetic diagnosis of 7 patients with CSMA.Results PCR produ-cts of the SMN gene exon 7 and exon 8 in 7 patients with CSMA were digested by DraI,DdeI enzyme,in which 6 patients left only 165 bp and 125

bp,they all showed the deletion of SMN gene exon 7 and exon 8;another patient left only 165 bp that showed the deletion of SMN gene exon 7.Conclusion The deletion of SMN gene exon 7 and exon 8 examined by PCR-enzyme digestion could be recommended as an accurate gene diagnostic method for CSMA.

【Key words】Childhood-onset spinal muscular atrophy SMN gene PCR-enzyme digestion

儿童型脊肌萎缩症(CSMA)是一种较常见的累及神经系统的常染色体隐性遗传性疾病,其发病率为1/6000~1/10000。根据发病年龄和病程分为3个亚

型[1],均定位在5q13.3区域,具有基因同源性[2,3]。该病有两个疾病相关基因被克隆,一个是运动神经元生存基因(SMN)[4],另一个是神经细胞凋亡抑制蛋白(NAIP)[5]。经突变分析证实,93%的CSMA病人为SMN基因7号、8号外显子联合缺失[4,6],而NAIP可能与疾病的严重程度有关[7]。我们应用PCR-酶切技术对7例CSMA患儿进行了SMN基因诊断分析。

1 对象与方法

1.1 对象7例CSMA患儿由湖南医科大学附属湘雅医院神经内科门诊提供。男4例,女3例,起病年龄6~35个月,平均28个月。按照Munsat[1] SMA 诊断标准,Ⅰ型1例,Ⅱ型2例,Ⅲ型4例。临床表现为学龄前肌张力明显降低和自主运动的丧失。肌肉活检示肌纤维明显萎缩,肌电图示脊髓前角细胞受损。其父母表型正常。

1.2 方法

1.2.1 基因组DNA的提取取外周血10 ml(肝素抗凝),采用酚-氯仿法提取。

1.2.2 PCR引物及反应条件外显子7与8 PCR扩增的引物序列依照相应文献合成[8]。SMN基因与其同源拷贝BCD 541cen基因7号外显子存在碱基C-T (CDNA第840位碱基)差异,8号外显子存在碱基G-A(CDNA第1155位碱基)差异,可分别在BCD 541cen PCR产物中形成DraI、DdeI的酶切位点。酶切后PCR产物与初级PCR产物同时电泳,经染色显色后判定结果。

1.2.3 PCR反应体系40 μl:dNTPs(2 mM) 4 μl,10×PCR buffer 4 μl, Mg2+(25 mM) 2.4 μl ,上下游引物(100 ng/μl)各1 μl,模板(150

ng/μl)1 μl,Taq酶(4 U/μl)0.4 μl,外显子7加入PCR水26.2 μl。外显子8加入PCR水25.2 μl。

外显子7 PCR反应条件(Perking-Elmer480型PCR仪)95℃预变性3分钟,95℃变性40秒,59℃退火40秒,72℃延伸1分钟,共32个循环。外显子8 PCR反应条件(Perking-Elmer 480型PCR仪)95℃预变性10分钟,72℃3分钟,72℃时加入稀释成1.5 U/μl的Taq酶1 μl,95℃变性40秒,55℃退火40秒,72℃延伸1分钟,共30个循环。Taq酶及相应的配套buffer,dNTPs均购自Sangon公司。

电泳PCR产物用6%聚丙烯酰胺胶电泳,电压80 V,时间1小时,0.5溴化乙啶(EB)染色后,紫外灯下观察结果、照相。

2 结果

PCR产物经聚丙烯酰胺检测,7号外显子PCR产物长191 bp,8号外显子PCR产物长188 bp。7号外显子PCR产物经DraI酶切,正常个体酶切后可出现191 bp与165 bp两个条带,8号外显子PCR产物经DdeI酶切后出现188 bp与125 bp两个条带。患儿7号外显子PCR产物经DraI酶切仅剩下165 bp条带,8号外显子PCR产物经DdeI酶切后剩下125 bp条带。6例CSMA患儿7号、8号外显子PCR产物经DraI、DdeI酶切仅剩下165 bp与125 bp条带,故CSMA 患儿有SMN基因7号、8号外显子缺失。1例CSMA患儿7号外显子PCR产物经DraI酶切后仅剩下165 bp条带,显示患儿有SMN基因7号外显子缺失,而未见8号外显子缺失。

3 讨论

CSMA是一种较常见的常染色体隐性遗传性疾病,国外报道该遗传病的婴儿发病率为1/6000至1/10000不等,携带有该基因的频率为1/80。建立该种遗传病的基因诊断方法,对于防止带有该种遗传病的患儿出生、提高人口素质有

着极其重要的意义。1995年初Lefebvre等[4]及Roy等[5]两个实验室分

别克隆分离出2个SMA疾病相关基因,各命名为SMN和NAIP,均位于5q13.3。据国内外文献报道[4、6],93%的CSMA患儿基因诊断结果表现为SMN基因7号、8号外显子联合缺失,5.7%表现为SMN基因7号外显子缺失,另外1.3%虽未发现该基因7号、8号外显子缺失,但在第6、7号内含子的编码区存在点突变等现象。中国台北研究发现SMN基因7号、8号外显子联合缺失达100%[9]。本研究中的7例CSMA患儿经PCR-酶切,基因诊断结果与上述文献报道的结果基本相符,说明CSMA患儿的SMN基因缺失频率较高,SMN基因7号、8号外显子联合缺失是CSMA患儿基因缺失的最常见类型。因此,SMN基因缺失的PCR-酶切检测可作为CSMA患儿的可靠的基因诊断手段,对CSMA家系的遗传咨询及产前诊断具有重要意义。

作者单位:唐北沙(410008湖南医科大学湘雅医院神经内科)

谭斯品(410008湖南医科大学湘雅医院神经内科)

杨期明(410008湖南医科大学湘雅医院神经内科)

严新翔(410008湖南医科大学湘雅医院神经内科)

参考文献

1.Munsat TL,Davies KE. International SMA consortium meeting. Neuromuscular Disord, 1992,2:423

2.Brzustowicz LM, Lehner T, Castilla LH, et al. Genetic mapping of chronic childhood-onset spinal muscular to 5q11.2~1

3.3. Nature, 1990,344:540

3.Gilliam TC, Brzustowicz LM, Castilla LH, et al. Genetic homogeneity between acute and chronic forms of spinal muscular atrophy. Nature, 1990,345:823

4.Lefebvre S, Burglen L, Reboullet S, et al. Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-determining gene. Cell, 1995,80:155

5.Roy N, Mahadevan MS, Mclean M,et al.The gene for neuronal apoptosis inhibitory protein is a partially deleted in individual with spinal muscular atrophy. Cell, 1995, 80:167

6.Rodrignes NR, Owen N, Talbot K, et al. Gene deletions in spinal muscular atrophy. J Med Genet, 1996, 33:93

7.Burle P,Burglen L,Clermont O,et https://www.doczj.com/doc/cb7408200.html,rge scale deletions of the

5q13 region are specific to Werding-Hoffmann disease.J Med

Genet,1996,33:281

8.Gerit Van der Steege.PCR-based DNA test to confirm clinical diagnosis of autosomal recessive spinal muscular atrophy. Lancet, 1996,345:985

9.Chang JG, Jong YJ, Huang JM, et al. Molecular basis of spinal muscular atrophy in Chinese. Am J Hum Genet,1995, 57:1503

骨伤科培训资料 常见病的鉴别诊断 腰椎间盘突出症 (1)腰椎后关节紊乱:患者多为中年人,女性尤为多见。既往无明显外伤史。急性期可滑膜嵌顿产生疼痛,慢性病例可产生后关节创伤性关节炎,出现腰痛,多位于棘突旁1.5cm 处,可有同侧臀部或大腿后的放射痛,该病的放射痛一般不过膝关节,不伴有感觉及肌力减退及反射消失等神经根损伤的体征。(2)腰椎管狭窄症:间歇性破行追突出症状,下肢酸胀、麻木,无力,少数伴有根性神经损伤的表现,严重的中央型狭窄可出现大小便失禁,脊髓碘油造影和CT等特殊检查可进一步确诊。(3)腰椎结核:早期局限性腰椎结核可刺激临近的神经根,造成腰痛和下肢放射痛,腰椎结核有结核病的全身反应,腰痛较剧,X线片可见椎体或椎弓根破坏,CT扫描对X线片不能显示的椎体早期局限性结核病灶有独特作用。(4)椎体转移瘤:疼痛加剧,夜间加重,患者体质衰弱,可查到原发肿瘤,X线片可见椎体溶骨性破坏。(5)脊髓瘤和马尾神经瘤:为慢性进行性疾患,无间歇好转和自愈现象,常有大小便失禁,脑脊液蛋白增高,奎氏试验显示梗阻,脊髓造影检查可明确诊断。 骨关节炎 (1)类风湿关节炎:女性多于男性,受累关节疼痛剧烈,晨僵明显,好发于四肢小关节,常呈对称性肿胀。活动期血沉增快,类风湿因子多为阳性,X线片常可见骨质疏松及不同程度的骨质破坏。(2)风湿性关节炎:有链球菌感染史,并常于再次感染链球菌后复发,疼痛呈游走性,活动期血沉增快,抗链“O”阳性。X线检查多无异常发现。(3)膝关节非特异性滑膜炎:表现为反复出现的膝关节腔积液,浮髌试验阳性。膝关节肿胀程度与该关节疼痛及活动受限程度不一致,关节肿胀很严重,但关节疼痛却较轻,常表现为闷胀感。X线片仅表现软组织肿胀。(4)强直性脊柱炎:多发生于年轻男性,主要病变在韧带附着部,棘间韧带等均可骨化,使脊柱呈竹节样改变,而椎间盘则很少累及,X线表现与退行性脊柱病变有明显不同,且以骶髂关节X线改变为主。 痛风性关节炎 (1)类风湿关节炎:女性多于男性,受累关节疼痛剧烈,晨僵明显,好发于四肢小关节。活动期血沉增快,类风湿因子多为阳性,X线片常可见骨质疏松及不同程度的骨质破坏。(2)

脊肌萎缩症 目录 概述 一组可起病于婴儿期或儿童期的疾病,其特征是由脊髓前角细胞与脑干内运动核进行性变性引起的骨骼肌萎缩. 大多数病例都属常染色体隐性遗传,看来都是第5号染色体上一个单独的基因位点上的等位基因突变.有四种主要的变型. Ⅰ型脊肌萎缩症(Werdnig-Hoffmann病) 在胎儿中已存在或在出生后2~4个月出现症状.大多数患病婴儿在出生时就有肌张力过低的表现;在6个月龄期前,所有患病婴儿都已表现出明显的运动功能发育的延缓.95%的病孩在1岁前后死亡,没有病例能存活超过4岁的,通常都是死于呼吸衰竭. Ⅱ型(中间型)脊肌萎缩症 患儿大多数是在6~12个月期间出现症状,在2岁以前所有病例都已有明显症状.不到25%的病例能学会坐,但没有能走或能爬的.所有患儿都显出肌张力过低,伴松弛性肌肉无力,腱反射消失与肌肉束颤,后者在幼儿中不容易察觉.可有吞咽困难.患儿往往因呼吸道并发症在早年夭折,但也有病情进展自发停顿的,使患儿处于永久性非进展性的无力状态中. Ⅲ型脊肌萎缩症 (Wohlfart-Kugelberg-Welander病) 在2~30岁期间发病.病理变化及遗传方式与前两种变型相似,但病情进展较为缓慢,预期寿命也较长.腿部的无力与肌萎缩最为显著,以股四头肌与髋关节屈肌最早出现症状.较后可累及臂部.无力现象往往从近端向远端

扩展.某些家族性病例可能是继发于特殊的酶的缺陷(例如氨基己糖苷酯酶缺乏). Ⅳ型脊肌萎缩症 遗传方式不定(常染色体隐性,常染色体显性,性联),成年期发病(年龄30~60岁),病情进展缓慢.可能无法将其与肌萎缩性侧索硬化症的下运动神经元型病例作鉴别. 诊断和治疗 若肌电图检查发现有失神经支配现象,而神经传导速度检查正常说明失神经支配并非由周围神经病变所引起,则通常可以证实临床诊断.偶尔需作肌肉活检.血清酶(肌酸激酶,醛缩酶)可略见增高.羊膜穿刺不能作出产前诊断. 对这类疾病无特殊治疗.对病情静止或进展缓慢的病例,理疗,支架以及特殊的矫正器材在防止脊柱侧凸与关节挛缩方面可起相当作用. 另外,缺乏维生素E2也会引起肌肉萎缩等症状(不只是肌肉萎缩),宜食用畜肉,蛋类,奶,奶制品,花生油,芝麻油,玉米油等食物. 脊髓性肌萎缩症病临床症状 依病型不同而异: 一、婴儿脊髓性肌萎缩: 1、对称性肌无力:自主运动减少,近端肌肉受累最重,手足尚有活动。 2、肌肉松弛:张力极低,当婴儿仰卧位姿势时下肢呈蛙腿体位、膝反射减低或消失。 3、肌肉萎缩:主要累及四肢、躯干、其次为颈、胸各部肌肉。 4、肋间肌无力、膈肌多不受累、膈肌运动正常,故呼气时胸部下陷呈现矛盾呼吸。 5、病程为进行性,晚期延髓支配的肌肉萎缩,以咽肌最为显著,伴有肌纤维震颤,咽腭肌肉萎缩引起呼吸及吞咽困难,易有吸收性肺炎。

脊肌萎缩症 目录] Ⅰ型脊肌萎缩症(Werdnig-Hoffmann病) Ⅱ型(中间型)脊肌萎缩症 Ⅲ型脊肌萎缩症 Ⅳ型脊肌萎缩症 诊断和治疗 一组可起病于婴儿期或儿童期的疾病,其特征是由脊髓前角细胞与脑干内运动核进行性变性引起的骨骼肌萎缩. 大多数病例都属常染色体隐性遗传,看来都是第5号染色体上一个单独的基因位点上的等位基因突变.有四种主要的变型. Ⅰ型脊肌萎缩症(Werdnig-Hoffmann病) 在胎儿中已存在或在出生后2~4个月出现症状.大多数患病婴儿在出生时就有肌张力过低的表现;在6个月龄期前,所有患病婴儿都已表现出明显的运动功能发育的延缓.95%的病孩在1岁前后死亡,没有病例能存活超过4岁的,通常都是死于呼吸衰竭. Ⅱ型(中间型)脊肌萎缩症 患儿大多数是在6~12个月期间出现症状,在2岁以前所有病例都已有明显症状.不到25%的病例能学会坐,但没有能走或能爬的.所有患儿都显出肌张力过低,伴松弛性肌肉无力,腱反射消失与肌肉束颤,后者在幼儿中不容易察觉.可有吞咽困难.患儿往往因呼吸道并发症在早年夭折,但也有病情进展自发停顿的,使患儿处于永久性非进展性的无力状态中. Ⅲ型脊肌萎缩症 (Wohlfart-Kugelberg-Welander病) 在2~30岁期间发病.病理变化及遗传方式与前两种变型相似,但病情进展较为缓慢,预期寿命也较长.腿部的无力与肌萎缩最为显著,以股四头肌与髋关节屈肌最早出现症状.较后可累及臂部.无力现象往往从近端向远端扩展.某些家族性病例可能是继发于特殊的酶的缺陷(例如氨基己糖苷酯酶缺乏). Ⅳ型脊肌萎缩症 遗传方式不定(常染色体隐性,常染色体显性,性联),成年期发病(年龄30~60岁),病情进展缓慢.可能无法将其与肌萎缩性侧索硬化症的下运动神经元型病例作鉴别. 诊断和治疗 若肌电图检查发现有失神经支配现象,而神经传导速度检查正常说明失神经支配并非由周围神经病变所引起,则通常可以证实临床诊断.偶尔需作肌肉活检.血清酶(肌酸激酶,醛缩酶)可略见增高.羊膜穿刺不能作出产前诊断. 对这类疾病无特殊治疗.对病情静止或进展缓慢的病例,理疗,支架以及特殊的矫正器材在防止脊柱侧凸与关节挛缩方面可起相当作用. 另外,缺乏维生素E2也会引起肌肉萎缩等症状(不只是肌肉萎缩),宜食用畜肉,蛋类,奶,奶制品,花生油,芝麻油,玉米油等食物. 脊肌萎缩症的概述(详细内容见各分型)

The Journal of Neuroscience, June 10, 2015 ? 35(23):8691– 8700 ?8691《神经科学杂志》,2015年6月10日 ?35(23):8691 - 8700×8691 Disease Focus疾病的关注(部位疾病) Editor’s Note: Disease Focus articles provide brief overviews of a neural disease or syndrome, emphasizing potential links to basic neural m echanisms. T hey a re p resented i n t he h ope o f h elping r esearchers i dentify c linical i mplications o f t heir r esearch. F or m ore information, see https://www.doczj.com/doc/cb7408200.html,/misc/ifa_minireviews.dtl. 编者按:部位疾病的文章提供神经疾病或综合征的简要概述,强调潜在联系的基本神经机制。他们希望能帮助相关研究人员认识到此项研究的临床价值。有关更多信息,请参见 h t t p://w w w.j n e u r o s c i.o r g/m i s c/i f a_m i n i r e v i e w s.d t l。 Disease Mechanisms and Therapeutic Approaches in Spinal Muscular Atrophy脊髓性肌肉萎缩症的治疗方法和发病机制 校译:孙致远 Sarah Tisdale1,2 and Livio Pellizzoni1,2 1Center for Motor Neuron Biology and Disease and 2Department of Pathology and Cell Biology, Columbia University, New York, New York 10032 运动神经元生物学疾病病理学和细胞生物学中心,哥伦比亚大学,纽约,纽约10032 运动神经元疾病就是神经系统发生失常。其主要特点是脊髓的运动神经元发生变性、骨骼肌的萎缩和衰弱,这些运动功能的障碍常常是致命的。脊髓性肌萎缩(SMA)是一种严重并且高发病率的常染色体隐形遗传的运动神经元疾病,也是导致婴儿死亡最常见的遗传性疾病。SMA是由运动神经元存活基因1(SMN1)的基因突变和运动神经元存活基因2(SMN2)多保留了一个亚等位旁系同源基因导致的。早期的研究建立了一个功能缺失的疾病机制,该机制涉及SMN的很多不足并且建议SMN作为一个可能的治疗方法。近年来在SMA动物模型上SMN基因对核糖核酸加工中的关键作用的试验,大大增强了我们对于该病的细胞以及分子基础方面的了解。SMA正成为一种RNA(核糖核酸)疾病不限于运动神经元细胞,甚至涉及到可能运动电传导的功能失常包含的多种亚神经元以及另外的细胞种类。SMA研究进展也导致一些可能有效治疗的发展,比如证明对临床试验中SMA的动物模型是有效的治疗。这些动物替代试验对于这仍然无法治愈的神经退行性疾病的治疗提供前所未有的希望。 Received J an. 30, 2015; r evised A pril 29, 2015; a ccepted M ay 5, 2015.The authors declare no competing financial interests. Correspondence should be addressed to Livio Pellizzoni, Center for Motor Neuron Biology and Disease, Department of Pathology and Cell Biology, Columbia University, Physicians and Surgeons Building, Room5-421, 630 West 168th Street, New York, NY 10032. E-mail:lp2284@https://www.doczj.com/doc/cb7408200.html,. DOI:10.1523/JNEUROSCI.0417-15.2015 Copyright ?2015 t he a uthors 0270-6474/15/358691-10$15.00/0 收到2015年1月30日,修改后的4月29日,2015;接受5月5日,2015。作者声明没有交叉的经济利益。 信件应该写给Livio Pellizzoni中心运动神经元生物学和疾病,病理和细胞生物学,哥伦比亚大学内科医生和外科医生,5 - 421房间,630西168街,纽约10032。电子邮件:lp2284@https://www.doczj.com/doc/cb7408200.html,。DOI:10.1523 / jneurosci.0417 - 15.2015版权?2015作者0270 - 6474/15/358691 - 10美元的15.00/0 Introduction 引言 人类所必须的一些行为例如吞咽,呼吸,运动都依赖于精准的运行控制。在复杂的神经网中,运动神经元协调活动对于运动系统功能是至关重要的。破坏了神经网会导致对人的致命疾病如脊髓性肌萎缩(SMA)和脊髓侧索硬化性肌萎缩性症(ALS),它们分别是婴儿期以及成人期两种最常见的运动神经元疾病。不断有证据将这些疾病和核糖核酸加工基因联系在一起,但这并不代表着解决它是治疗SMA或ALS的有效方式。社会及个人基金会和病患拥护的组织支持了学术和产业研究者们的努力,这些努力在SMA领域取得了巨大的科学进步。在这里,我们讨论对于SMA的分子和细胞的基本原理以及备选疗法的发展,旨在不久的将来减轻破坏性运动失常的造成的后果。 Clinical features of SMA SMA的临床表现

“凡大医者,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦” -----孙思邈 以下为本文具体内容:

进行性脊肌萎缩症 一概述进行性脊髓性肌萎缩症(SMA)又称脊髓性肌萎缩、脊肌萎缩症,是一类由脊髓前角运动神经元和脑干运动神经核变性导致肌无力、肌萎缩的疾病。属常染色体隐性遗传病,临床并不少见,根据发病年龄和肌无力严重程度临床分为SMA-Ⅰ型、SMA-Ⅱ型、SMA-Ⅲ型三型,即婴儿型、中间型及少年型。共同特点是脊髓前角细胞变性,临床表现为进行性、对称性,肢体近端为主的广泛性弛缓性麻痹与肌萎缩。智力发育及感觉均正常。各型区别是根据起病年龄,病情进展速度,肌无力程度及存活时间长短而定。至今本病尚无特异的有效治疗,主要治疗措施为预防或治疗各种严重肌无力产生的并发症如肺炎、营养不良、骨骼畸形行动障碍和精神社会性问题等。 二病因病因尚未明确。根据家系分析大多数学者认为是常染色体隐性遗传,小部分为基因突变引起,是否有生化的缺陷尚不清楚。 三临床表现本症大多数患者为SMA-Ⅰ型,其次为Ⅱ型,Ⅲ型发病率最低。 1.婴儿型脊髓性肌萎缩 也称为SMA-I型或Werdnig-Hoffmann病。本型为3型中最为严重,部分病例在宫内发病,胎动变弱,半数在出生时或出生后的最初几个月即可发病,且几乎均在5个月内发病。罕见能存活1年,这些患儿在胎儿期已有症状,胎动减少,出生后即有明显四肢无力,喂养困难及呼吸困难。临床特征表现: (1)对称性肌无力首先双下肢受累,迅速进展,主动运动减少,近端肌肉受累最重,不能独坐最终发展手足尚有轻微活动。 (2)肌肉弛缓,张力极低患儿卧位时两下肢呈蛙腿体位,髋外展,膝屈曲的特殊体位。腱反射减低或消失。

脊肌萎缩诊疗指南 【概述】 脊肌萎缩症简称脊肌萎缩(spinal muscular atrophy,SMA),是脊髓前角细胞进行性变性疾病,部分脑干下部的运动神经核也可受累。临床表现为肌无力和肌萎缩,多在肢体近端肌肉开始,也可表现有舌肌萎缩和吞咽困难。儿童病例多为常染色体隐性遗传。 【临床表现】 SMA可分成很多类型,常见的有: (一)SMA I型(Werdnig-Hoffmann病) 1/3的患儿于出生前发病,其母于妊娠中可感到胎动减慢,或胎动突然停止。几乎100%于生后5个月内发病,,生后不久即表现为肌肉无力,以四肢近端肌群受累为主,躯干肌亦可受累。呈现明显的肌张力低下及自主活动减弱,反射消失,伴肌肉萎缩,舌肌受累可有肌肉萎缩及肌纤维颤动。严重的婴儿可表现为吸吮及吞咽困难,哭声低弱,呼吸表浅,翻身、抬头困难,常因呼吸道反复感染而早期死亡。此型预后最差,95%于生后1岁半内死亡。 (二)SMA 1I型 多在生后6~15个月内发病,个别者可在1~2岁时发病。6个月后开始出现运动障碍,表现为对称性肢体无力,下肢重于上肢,近端重于远端,肌张力低,腱反射减低或消失,患

儿可独坐,但不能独立站立和行走。早期无肋间肌和延髓麻痹症状,l/3可有面肌受累。1岁后起病者可生存至少年或成年,严重者可致残。 (三)SMAⅢ型(Kugelbery-Welander病) 又称为少年型进行性脊肌萎缩。为常隐遗传,1/3有家族史。发病多在2~17岁,男性较女性多见。本型起病隐袭、缓慢进展,表现为肢体近端无力和萎缩,早期以大腿、髋部无力明显,走路时呈鸭状步态,站立或上台阶困难,逐渐累及肩胛带及上肢肌肉,手肌则较少受累,但胸锁乳突肌较易受累,少数患者亦可出现面肌、软腭肌及舌肌受累,约1/4可出现腓肠肌假肥大。少数患者可有手肌束颤及弓形足和双手细小震颤。本型预后良好,个别女性可有正常寿命。轻型患者20岁后仍可行走。本型因可出现肌酶如CPK等不同程度的增高,肌电图除神经源性损害外尚可有肌源性,因而需与进行性肌营养不良鉴别,肌肉活检有助于诊断。 (四)成年发病的SMAⅣ型 又称为成人慢性近端脊肌萎缩症(adult chronic:proximal spinal mLISCuIaratrophy),约1/3呈常染色体显性遗传。本型的发病年龄多为18~30岁,最晚可达60岁。起病隐袭,进展缓慢,主要为进行性上、下肢近端无力或萎缩,肌张力低下,反射减低或消失,有肌肉束颤。除肢体近端受累外,晚期可出现后组颅神经受累。一般预后尚好,发病后可存活

脊髓型肌肉萎缩症 脊髓型肌肉萎缩症是什么 1、脊髓性肌肉萎缩症(SpinalMuscularAtrophy)是最常见的致死性神经肌肉疾病之一,是由于脊髓前角细胞运动神经元变性,导致患者近端肌肉对称性、进行性萎缩和无力,最终导致呼吸衰竭甚至死亡,居致死性常染色体遗传病第二位。属于常染色体隐性遗传病。发病率为1/6000-1/10000,若夫妻双方生过一个SMA患儿,则再生患儿的概率为25%,生无症状的携带者的概率为50%,生一个正常的孩子的概率为25%。 2、脊髓性(进行性)肌萎缩是一种具有进行性、对称性、以近端为主的弛缓性瘫痪和肌肉萎缩为特征的遗传性下运动神经元疾病。 3、脊髓性肌肉萎缩症仅累及下运动神经元,患者四肢呈进行性弛缓性瘫痪,近端重于远端,下肢重于上肢等临床表现,可结合颈椎或腰椎影像学未见与临床相一致的表现,以及肌电图、肌肉病理检查等特点进行诊断。 脊髓型肌肉萎缩症的分类 1、Ⅰ型,又称重型、急性型、婴儿型,患者在出生六个月内即出现症状,病患之四肢及躯干因严重肌张力减退而呈现无力症状,颈部控制、吞咽及呼吸困难,哭声无力、肌腱反射消失,一般在两岁前就会因呼吸衰竭而死亡。 2、Ⅱ型,又称中间型,其症状常出现于出生后六个月至一岁半之间,病患之下肢呈对称性之无力,且以肢体近端较为严重,患者无法自行站立及走路,有时可见舌头及手部颤抖,肌腱反射消失或减弱,但脸部表情正常,患者可依靠物理治疗及呼吸照护存活至成年,孩童期因呼吸道感染而死亡的占很大比例。 3、Ⅲ型,又称成人型,属于轻型脊髓性肌萎缩症,其发病年龄从一岁半至成年。以轻度、对称的肢体近端肌肉无力为表征,下肢较上肢易受侵犯,在跑步、跳跃及上下楼梯时会有轻度不便,肌腱反射减弱,通常此类患者长期存活率高。 脊髓型肌肉萎缩症的症状 1、婴儿脊髓性肌萎缩 (1)对称性肌无力:自主运动减少,近端肌肉受累最重,手足尚有活动。 (2)肌肉松弛:张力极低,当婴儿仰卧位姿势时下肢呈蛙腿体位、膝反射减低或消失。 (3)肌肉萎缩:主要累及四肢、躯干、其次为颈、胸各部肌肉。 (4)肋间肌无力、膈肌多不受累、膈肌运动正常,故呼气时胸部下陷呈现矛盾呼吸。 (5)病程为进行性,晚期延髓支配的肌肉萎缩,以咽肌最为显著,伴有肌纤维震颤,咽腭肌肉萎缩引起呼吸及吞咽困难,易有吸收性肺炎。

什么是脊髓性肌萎缩症 *导读:脊髓性肌萎缩症是一种常染色体隐性遗传病,简称为SMA,发病率是比较低的一种疾病,一般发生在孩子在出生之后不久。不知什么是脊髓性肌肉萎缩症,很多家长就会非常着急,不知道该怎么办?那么就跟着小编一起来了解什么是脊髓性肌 肉萎缩症吧。…… 脊髓性肌萎缩症是一种常染色体隐性遗传病,简称为SMA,发病率是比较低的一种疾病,一般发生在孩子在出生之后不久。不知什么是脊髓性肌肉萎缩症,很多家长就会非常着急,不知道该怎么办?那么就跟着小编一起来了解什么是脊髓性肌肉萎缩 症吧。 脊髓性肌萎缩症可以根据患者的临床表现和发病时间分为 三种类型: 1.SAM I型,这种属于严重婴儿型,患儿会在出生之后六个月之内发病,严重的甚至一出生时就有了明显的症状,通常表现为四肢无力、喂养困难、并且始终没有独坐能力,是最严重的一种,患儿通常在2岁前会死亡。 2. SAM II型,这是迟发婴儿型,患儿在出生之后的半年或者一岁半以后才发病,患儿的吸允、吞咽功能正常,也没有呼吸困难。可以独坐,但是就是始终不能独立行走。这种类型的患儿可以生存到10岁至20岁,最后多数死亡于呼吸肌麻痹。

3.SMA III型,这是少年型,患儿在两岁最有才发病,到了五岁左右,病情就会缓慢加重,出现全身性肌无力、肢体近端重,在一定时期内有独立行走能力,可以生存至中年,不过30岁以后会失去独站能力,最终死于呼吸肌麻痹或者全身衰竭。 通过对三种脊髓性肌萎缩症的了解,想必大家都清楚了这种病是非常严重的一种病,一旦患上,患者的存活率是非常非常低的,所以建议大家一定要及时发现病情能够尽早去医院治疗。 为了避免让孩子患上这种疾病,各位准妈妈们一定要注意补充自己的营养,多吃一些新鲜的蔬菜和水果,定期做产检,及时发现孩子的异常,医生也可以尽早的进行治疗.

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激! 进行性脊肌萎缩症(专业知识值得参考借鉴) 一概述进行性脊髓性肌萎缩症(SMA)又称脊髓性肌萎缩、脊肌萎缩症,是一类由脊髓前角运动神经元和脑干运动神经核变性导致肌无力、肌萎缩的疾病。属常染色体隐性遗传病,临床并不少见,根据发病年龄和肌无力严重程度临床分为SMA-Ⅰ型、SMA-Ⅱ型、SMA-Ⅲ型三型,即婴儿型、中间型及少年型。共同特点是脊髓前角细胞变性,临床表现为进行性、对称性,肢体近端为主的广泛性弛缓性麻痹与肌萎缩。智力发育及感觉均正常。各型区别是根据起病年龄,病情进展速度,肌无力程度及存活时间长短而定。至今本病尚无特异的有效治疗,主要治疗措施为预防或治疗各种严重肌无力产生的并发症如肺炎、营养不良、骨骼畸形行动障碍和精神社会性问题等。 二病因病因尚未明确。根据家系分析大多数学者认为是常染色体隐性遗传,小部分为基因突变引起,是否有生化的缺陷尚不清楚。 三临床表现本症大多数患者为SMA-Ⅰ型,其次为Ⅱ型,Ⅲ型发病率最低。 1.婴儿型脊髓性肌萎缩 也称为SMA-I型或Werdnig-Hoffmann病。本型为3型中最为严重,部分病例在宫内发病,胎动变弱,半数在出生时或出生后的最初几个月即可发病,且几乎均在5个月内发病。罕见能存活1年,这些患儿在胎儿期已有症状,胎动减少,出生后即有明显四肢无力,喂养困难及呼吸困难。临床特征表现: (1)对称性肌无力首先双下肢受累,迅速进展,主动运动减少,近端肌肉受累最重,不能独坐最终发展手足尚有轻微活动。 (2)肌肉弛缓,张力极低患儿卧位时两下肢呈蛙腿体位,髋外展,膝屈曲的特殊体位。腱反射减低或消失。 (3)肌肉萎缩可累及四肢、颈、躯干及胸部肌肉,由于婴儿皮下脂肪多,故肌萎缩不易发现。(4)肋间肌麻痹轻症者,可有明显的代偿性腹式呼吸,重症者除有严重呼吸困难外,吸气时可见胸骨上凹陷,即胸式矛盾呼吸,膈肌运动始终正常。 (5)运动脑神经受损以舌下神经受累最常见,表现舌肌萎缩及震颤。 (6)预后不良平均寿命为18个月,多在2岁以内死亡。 2.中间型脊髓性肌萎缩

糖尿病性肌萎缩症 国外医学神经病学神经外科学分册2000年第27卷第1期 七台河矿务局总医院神经内科(156400)李明 第二军医大学附属长海医院神经内科(200433)吴帅(综述) 河南省汝州市第一医院(467500)吴睿 第二军医大学附属长海医院神经内科(200433)丁素菊(审校) 摘要糖尿病性肌萎缩性症发病率低,其发病机理主要有代谢紊乱学说、缺血学说及免疫学说;发病部位倾向于多部位;其临床表现主要以下肢近端无力、萎缩、疼痛及无感觉障碍为特征;免疫治疗可能较为有效。 关键词:糖尿病肌萎缩 糖尿病性肌萎缩症是糖尿病不常见的一种并发症。本病最早由Bruns(1890)提出,曾有不同的命名如:瘫痪性糖尿病神经炎、近端糖尿病神经病、近端糖尿病肌萎缩、近端运动神经病及Bruns-Garland综合症。Garland于1995年正式命名为糖尿病性肌萎缩症[1],其发病率为0.8%,Ⅱ型糖尿病患者的发病率为1.1%,Ⅰ型糖尿病患者约为0.3%。本文就其发病机理、病理、病变部位、临床表现及治疗等作一综述。 1 发病机理[2~4] 糖尿病性肌萎缩症与一般的糖尿病性神经病的发病机理基本相同,主要有以下几个方面: 1.1 代谢紊乱学说 糖尿病患者胰岛素分泌绝对或相对不足,引起糖、脂肪、蛋白质及水电解质等代谢紊乱,致使细胞代谢异常也不可避免地影响神经系统,如高血糖时除使血红蛋白糖基化外,也可使神经内蛋白糖基化而影响神经功能。此外,由于长期高血糖使神经组织内有较高葡萄糖透入,在醛醇还原酶、山梨醇脱氢酶催化下形成较多山梨醇和果糖,而神经组织内无果糖激酶,不能使果糖进一步分解而导致神经组织水肿。通过控制血糖后症状、神经传导速度得到改善支持该论点。 1.2 缺血学说 有资料表明,糖尿病人神经活检中发现神经的营养血管,特别是小动脉和毛细血管基底膜增厚,血管内膜内皮细胞增生及血管壁有脂肪和多糖类物质沉积致使管腔狭窄。支持点如下:在长期血糖控制不佳的病人糖尿病血管病发生率高;神经症状的改善与血糖水平无明显相关性;糖尿病神经病、视网膜病及血管病常同时存在。 1.3 免疫学说

儿童型脊肌萎缩症基因诊断的研究 唐北沙谭斯品杨期明严新翔 【摘要】目的探讨儿童型脊肌萎缩症(CSMA)的基因诊断方法。方法 应用PCR-酶切分析法对7例CSMA患儿进行运动神经元生存(SMN)基因的基因诊断分析。结果7例CSMA患儿SMN基因7号、8号外显子PCR产物经DraI、DdeI酶切后,6例仅剩下165 bp与125 bp片段,表现有SMN基因7号、8号外显子缺失;1例仅剩下165 bp片段,表现有SMN基因7号外显子缺失。结论PCR-酶切检测SMN基因7号、8号外显子缺失可作为儿童型脊肌萎缩症的可靠 的基因诊断方法。 【关键词】儿童型脊肌萎缩症运动神经元生存基因PCR-酶切 A study on gene diagnosis in childhood-onset spinal muscular atrophy Tang Beisha,Tan Sipin,Yang Qiming Department of Neurology, Xiang Ya Hospital of Hunan Medical University, Changsha 410008 【Abstract】Objective To investigate the gene diagnosis of childhood-onset spinal muscular atrophy(CSMA). Methods PCR-enzyme digestion was used to perform the survival motor neuron (SMN) genetic diagnosis of 7 patients with CSMA.Results PCR produ-cts of the SMN gene exon 7 and exon 8 in 7 patients with CSMA were digested by DraI,DdeI enzyme,in which 6 patients left only 165 bp and 125 bp,they all showed the deletion of SMN gene exon 7 and exon 8;another patient left only 165 bp that showed the deletion of SMN gene exon 7.Conclusion The deletion of SMN gene exon 7 and exon 8 examined by PCR-enzyme digestion could be recommended as an accurate gene diagnostic method for CSMA. 【Key words】Childhood-onset spinal muscular atrophy SMN gene PCR-enzyme digestion 儿童型脊肌萎缩症(CSMA)是一种较常见的累及神经系统的常染色体隐性遗传性疾病,其发病率为1/6000~1/10000。根据发病年龄和病程分为3个亚 型[1],均定位在5q13.3区域,具有基因同源性[2,3]。该病有两个疾病相关基因被克隆,一个是运动神经元生存基因(SMN)[4],另一个是神经细胞凋亡抑制蛋白(NAIP)[5]。经突变分析证实,93%的CSMA病人为SMN基因7号、8号外显子联合缺失[4,6],而NAIP可能与疾病的严重程度有关[7]。我们应用PCR-酶切技术对7例CSMA患儿进行了SMN基因诊断分析。 1 对象与方法

2020版:脊髓性肌萎缩症遗传学诊断专家共识(全文) 脊髓性肌萎缩症(spinal muscular atrophy,SMA)是儿童最常见的神经肌肉病,以脊髓前角α-运动神经元退化变性导致的肌无力和肌萎缩为主要临床特征。本共识中SMA特指位于5q13的运动神经元存活基因1(SMN1;OMIM 600354)致病性变异所导致的5q-SMA。SMA发病率约为1/10 000,人群携带率约为1/50[1]。2019年中国大陆上市了疾病修正治疗药物诺西那生钠注射液,也相继发表了SMA多学科管理专家共识[2],标志着SMA在我国进入了一个全新的精准诊治和管理时期。SMA的携带者和新生儿筛查在一些国家和地区已常规开展[3,4],我国一些地区也逐渐开始筛查[5,6],SMA预防窗口进一步提前。 SMA的致病基因SMN1和修饰基因SMN2(OMIM 601627)高度同源,SMN1决定疾病的发生,SMN2影响疾病的严重程度和进展,使得SMA的遗传学诊断不同于绝大多数单基因遗传病。规范SMA遗传学诊断及应用对于临床诊治、管理、预防和遗传咨询将提供重要帮助。本共识参照国内外近年SMA临床诊疗实践和指南共识[2,7,8,9,10],由具有实践经验的多学科专家研究起草,包括了患者和携带者基因型、基因诊断技术的适用性和局限性,以及基因诊断、产前诊断、植入前遗传学检测和携带者筛查的要点及遗传咨询等内容,并对SMN2拷贝数的临床价值提出了一些建议。旨在为医生和实验室人员的临床实践提供指导帮助。 临床表现与分型

SMA患者起病年龄差异性大,从出生前至成人期均可发病。主要表现为以四肢近端为主的进行性肌无力和肌萎缩,随着疾病进展,可出现呼吸、消化、骨骼等多系统受累。根据起病年龄、运动里程碑及病情进展程度,SMA分为五型。近年的临床实践趋于将每型SMA进一步分为亚型,以便更好地理解自然病程和观察药物疗效(表1)[11,12,13]。 表1 脊髓性肌萎缩症的分型和临床表现 诊断与鉴别诊断 1.SMA一般临床诊断过程如下: (1)临床评估:临床医师根据病史查体拟诊,主要临床特点为进行性、对称性四肢和躯干的肌无力,近端重于远端,下肢重于上肢,有时可见舌肌纤颤、手震颤;(2)临床检测:包括血肌酶谱,肌酸激酶(CK)值正常或轻度升高,绝大多数患者不超过正常值的10倍,肌电图提示神经源性损害;(3)基因检测显示SMN1外显子7纯合缺失或SMN1复合杂合突变,阳性结果可确诊SMA;(4)基因检测阴性结果患者需行肌电图及肌肉活检,帮助诊断与鉴别诊断[11](图1)。SMA的临床分型主要依

《脊髓性肌萎缩症多学科管理专家共识》(2019)要点 脊髓性肌萎缩症(SMA)是由于脊髓前角及延髓运动神经元变性,导致近端肢体和躯干进行性、对称性肌无力和肌萎缩的神经变性病。尽管SMA可由多种基因突变引起,但一般特指由于运动神经元存活基因 1 (SMNl)突变所导致的常染色体隐性遗传病。目前中国尚无发病率的确切数据,中国人群中的携带者频率约为1/42。随着病情的进展,肌无力可进一步导致骨骼系统、呼吸系统、消化系统及其他系统异常,其中呼吸衰竭是最常见的死亡原因。因此,SMA的治疗往往需要多学科的评估和综合管理。 一、临床表现 该病临床表现差异较大,根据患者起病年龄和所获得的最大运动功能,将SMA由重到轻分为4型。 1.1型:也称werdnig-Hoffman病,即婴儿型,约占全部SMA病例的45%。患儿出生后6个月内起病,出现迅速发展的进行性、对称性四肢无力,最大运动能力不能达到独坐。肌无力以近端为著,由于显著肌张力低下,平躺时下肢呈“蛙腿”样姿势。 2.2型:也称Dubowitz病,即中间型,约占30%~40%。患者多在生后6~18个月起病,进展较1型慢,最大运动能力可达到独坐,但独坐年龄可能落后于正常同龄儿,不能独站或独走。

3.3型:也称Kugelberg-Welander病,即青少年型,约占20%。患者多在出生18个月后起病,早期运动发育正常,可独走,部分独走时间延迟。随年龄增长出现以近端为主的肌无力,下肢重于上肢,最终部分丧失独走能力,逐渐依赖轮椅。 4.4型:晚发型,即成人型,早期运动发育正常,成人起病,出现肢体近端无力,进展缓慢,预期寿命不缩短。 二、发病机制 位于染色体5q11.2-q13.3的SMNl基因是5qSMA的主要致病基因,SMNl基因致病性突变引起编码的运动神经元存活蛋白表达水平下降或功能丧失。 三、检查项目与诊断流程 1.检查项目:临床疑诊为SMA的患者,即表现为躯干和四肢近端肢体为主的进行性、对称性肌无力和肌萎缩、肌束颤、腱反射减弱或消失、智力正常,可以选择以下辅助检查以明确诊断。 (1)基因检测: (2)血清肌酸激酶(CK): (3)肌电图: (4)肌肉病理: 2.诊断流程:临床表现典型、高度怀疑SMA的患者,可直接行基因检测。如果疑诊神经肌肉病,诊断指向不明者,可同时行血清CK、肌电图、神经传导速度检查或肌活检病理检查,

肌萎缩症诊疗指南 【概述】 腓骨肌萎缩症(per()neal mLlSCIJlar atrc)phy)又称(;harcot—Marie-00th(CMT)病,为最常见的遗传性周围神经系统疾病。由于运动及感觉神经均可受累,故也归属于遗传性运动感觉神经病(hereditary motor and sensoryneuropathy,HMSN)的范畴。根据遗传基因的病理及电生理的不同,又分为CMTⅠ(即HMSNⅠ)和CMTⅡ型(即HMSNⅡ型)。而Dejerine—Sottas病(HMSNⅢ)及Roussy—Le vy(HMSNⅠ根据最新分类亦归于CMT病。其遗传方式为常染色体显性(AD)、常染色体隐性(AR)及X-锁遗传方式。国内至1998年底已有600多例报道,为遗传性周围神经病报告最多的疾病,临床上以青少年、少数为婴儿起病,表现为下肢远端肌无力、萎缩,运动神经传导速度减慢伴轻度感觉障碍为特征。 【临床表现】 (一)CMT I型 为经典的腓骨肌萎缩症,也是最常见的临床类型,系一脱髓鞘周围神经病,电生理特征为传导速度减慢,组织学表现为脱髓鞘和髓鞘再生,遗传学为常染色体显性遗传。 起病隐袭,男性多见,多在10~20岁,亦可在10岁以前或30岁以上。本病常自双下肢远端起病,表现为肌无力、肌萎

缩,跑跳、快速转身困难。下肢伸肌受累在先,最初为胫前肌、伸趾长肌,继而腓肠肌、比目鱼肌、下肢近端肌肉。但肌萎缩一般不超过大腿的下1/3,因而形成“倒置酒瓶”或“仙鹤腿样”下肢外观。随着病情的进展,双上肢逐渐由远端向近端进展,出现肌无力、肌萎缩,一般发展至肘部为止。面颈部很少受累。 检查可见上述受累肌肉萎缩,下肢肌张力、反射减低或消失,足下垂、弓形足,行走时为跨阈步态。部分患者可有感觉障碍,但较运动障碍为轻,表现为下肢为主的末梢型深、浅感觉障碍,亦可合并肢体发凉、少汗等。少数患者可有耳聋、共济失调、眼震、视神经萎缩等。 电生理检查运动神经传导速度减慢,国外多数研究报道工型运动神经传导速度低于25m/s,或低于正常值的50%,感觉传导速度亦有减慢。此与病理上广泛的周围神经节段性脱髓鞘,及反复髓鞘再生而形成的“洋葱头”样改变有关。肌电图检查可有神经源性损害。体感诱发电位可有中枢性传导障碍。个别患者尚可有视觉及脑干听觉诱发电位异常。(二)CMTⅡ型(HMSNⅡ) 与CMT I型相仿,包括感觉丧失,多为显性遗传。本型特点为:①起病较晚;②周围神经不粗大;③踝部屈肌力弱明显,因此步态异常,不能静止站立,需活动双脚以保持平衡;④

万方数据

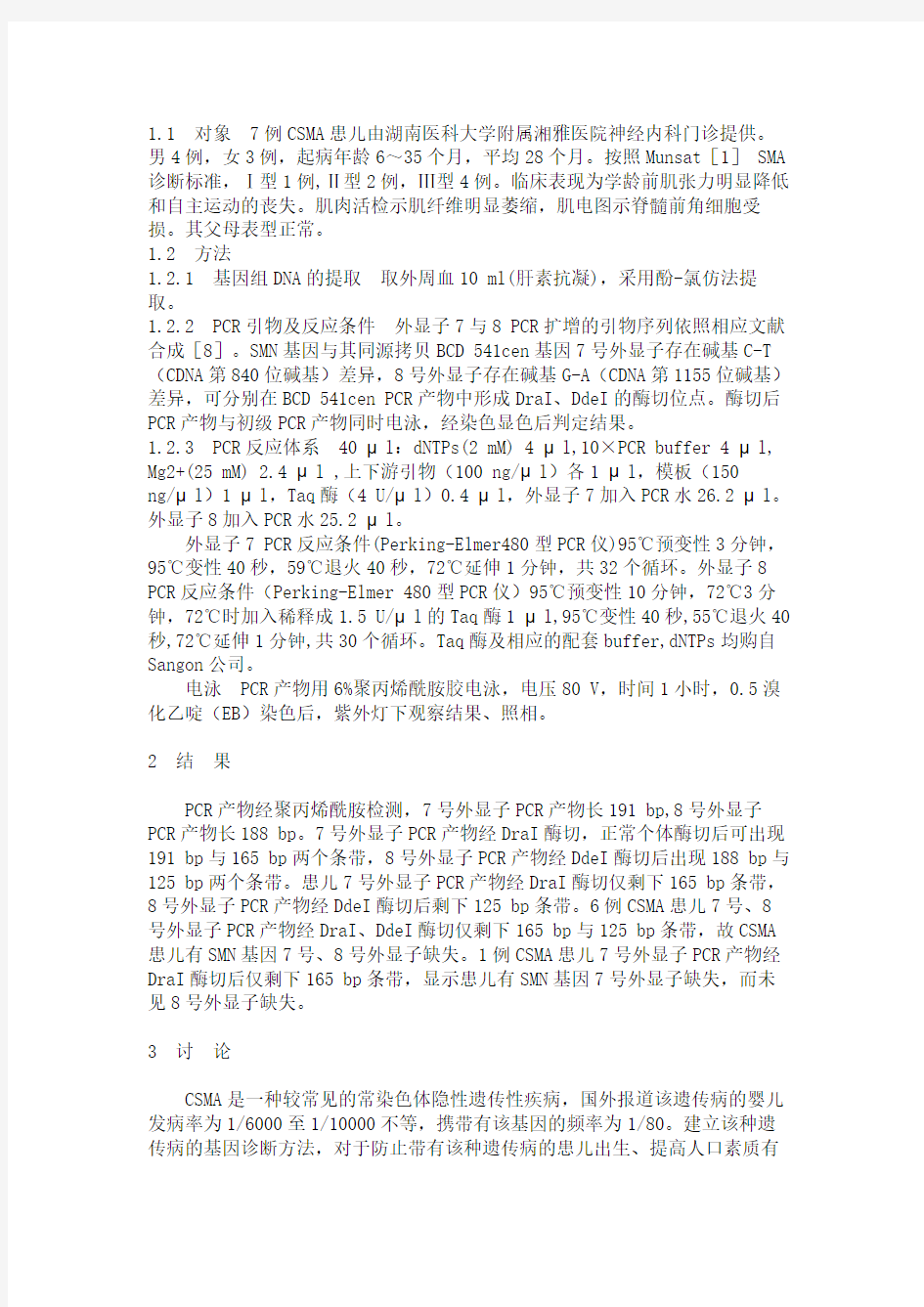

翱一彳剞黼第23卷第12明加憾年6月]apptc勘Pedlatr.It01.23IVo.12.胁.加幛 检测123条神经(其中运动神经78条,感觉神经45条)并计算其末端潜伏期、波幅及传导速度。自发电位以同一块肌肉发现2处以上为自发电位异常,肢体肌电图及神经传导速度正常值参考文献[3]。 1.2.2基因检测抽取患儿及其父母外周血2mL,肝素抗凝,提取DNA,置一20℃冰箱保存备用,在PCIt反应体系行PCIt扩增后酶切。采用美国PE公司的9600PCR扩增仪,美国BIO—RAD公司的垂直电泳仪。TaqDNA聚合酶购自华美生物工程公司;限制性内切酶DraI、DdeI由美国Promega公司提供。引物设计及合成:扩增SlVlN7号和8号外显子的引物设计参照文献[1],由上海博亚生物有限公司合成,引物序列:7号外显子x7一Dra:5'-CCITC-C11’(jrl’r兀℃A1r11]['C:Trr-3’。RⅢ5'-ACAI四ATCCAACTTAAT-TCTGATCA-37;8号外显子:541C960:5'-TGAATAACCAA傅CAATGTGAA-3’,541C112057一CTACAACACCCTrI讯AG一3’。 所得产物经电泳后银染显色,最后分析结果并摄像。健康人样本来自本院分子医学研究中心。 2结果 2.1SMA患儿肌电图检测结果见表1。78条运动神经检测结果显示52条神经肌肉复合动作电位波幅衰减,其中36条并有末端潜伏期延长及运动传导速度轻度减慢。45条感觉神经传导速度在正常范围。 表1SMA患儿肌电图检测结果【块(%)】 盟塑璺墼!迭2鱼垄垫丝坚型!堕童堕旦!鎏塑燮壹肱二头肌2018(90)18(90)18(90) 伸指总肌1212(100)10(83)10(83) 胫前肌1313(100)12(92)12(92) 股四头肌2322(96)12(96)21(91) 三角肌54(80)4(80)4(80) 拇短展肌65(83)5(83)5(83) 垩望丝丝墼丝!!丝2.2PCR结果10例患儿行SMN检测。所有检测样本的SlVlN基因第7号外显子酶切前PCR产物均可见一条190bp带,第8号外显子PCR产物为188bp。9例第7、8号外显子PCR产物经DraI、DdeI酶切后仅剩下SIVI/%的酶切片段165bp条带和125bp条带,显示患儿有SMNt基因第7号、8号外显子缺失。l例患儿第7号外显子PCR产物经Dral酶切后仅剩下165bp条带,显示患儿有基因SlVlNt第7号外显子缺失,第8号外显子未见缺失。10例患儿其父母进行SMN基因检测,未发现SlVlN第7、8号外显子缺失。一家系SlVlI、I基因检测结果见图1。 3讨论 儿童型SMA是一类以脊髓前角运动神经元退化变性为特征,以进行性对称性肢体近端和躯干肌肉无力、瘫痪、萎缩为主要表现的疾病H剖。病因不明,预后差,多不侵犯上运动神经元。一般出生18个月起病,表现为进行性四肢近端肌无力、萎缩,能坐,能站立行走,可生存至成年。SI~IA由于脊髓前角细胞退行性变的特点oM],本研究 自发电位出现率达94%。由于神经元脱失,收缩时IVlUP平均时限增宽,波幅增高,呈巨大MUP,且募集差,IVIUP数量减少,异常率高达90%以上,肌电图均呈广泛神经源性损害改变。因肌肉萎缩、神经轴索的变性,使运动神经的复合肌肉动作电位波幅衰减,运动及感觉传导速度不受影响。3型SI~IA的肌电图改变未见明显差异。 10例SIVIA患儿的PCR结果显示,9例患儿缺失St,IN第7、8号外显子,l例患者仅缺失第7号外显子;文献报道,93%的SMA基因诊断结果表现为SMN基因第7号、8号外显子联合缺失,5.7%表现为SMN第7号外显子缺失”引。表明检测S/VlIV第7、8外显子即可检出绝大部分SlaIN患者,解决了SlaIN临床易于误诊的难题,避免肌肉活检等创伤性检查一。…。肌电图检测简便易行且较普及,对SlVIA的早期诊断有重要意义,但是缺乏一定的特异性;而PCIt基因诊断是对SlVlA一种先进且具特异性的诊断,SMA患儿父母可能是SINt缺失基因的携带者,如果再次受孕可能生育SlVlA患儿¨“¨1。因此,基因诊断对SblA家系进行有效的产前基因诊断,以避免SIVIA患儿的出生,对实现优生优育,提高人口素质具有苇要意义。 豳1¥MA家系PCR.酶切电泳图1:患儿第7号外显子PCR产物(190bp);2:健康人第7号外显子酶切后产物(190blO。165bp);3:患儿第7号外显子酶切后产物(165bp);4:患儿父第7号外显子酶切后产物(190bp。165bp);5:患儿母第7号外显子酶切后产物《190bp,165bp);6:巾×1741)NA/I-IaeⅢI)NA标准;7:患儿第s号外显子PCR产物(188bp);8:健康人第8号外显子酶切后产物(188bp.125bp);9:患儿第8号外显子酶切后产物f125bp);10:患儿父第8号外显子酶切后产物(188bp。125blO);11:患儿母第8号外显子酶切后产物【188I,p。12.5bp) 参考文献: [1]LefebvreS,Bat'glenL,ReboulletS,甜a/.Identificationandeharaeteorizationofa spinal mlisculsratrophy—determininggene[J].Ce//,1995,80(1):155—165. [2]Munsat!TL,DaviesKE.International¥1VlAeomortinmmeeting[J].hren-rom,u∞ulDisord.1992,2(5—6):423-428. [3]汤晓芙.神经系统临床电生理学(下)[M].北京:人民军医出版社,2003:73-75. [4]张颖莹,孔祥东,史惠蓉,等.儿童型脊髓性肌萎缩症的基因诊断[J].陕西医学杂志,2007,36(2):163—164. [5]孙伟,吴苔,吴秀静,等.婴儿型脊髓性肌萎缩症的基因诊断与临床[J].浙江预防医学,2007,19(4):42—45. [6]金岚,尹耕心,吴德,等.Sl~lbl基因诊断小儿脊髓性肌萎缩症[J].安徽医科大学学报,2007,42(6):682—685. [7]刘石岭.儿童脊髓性肌萎缩症26例临床特征及随访分析[J].临床荟萃,2007,22(20):148I. [8]李鸿,王怀礼,单崇敏.小儿进行性脊髓性肌萎缩83例临床分析[J].中华儿科杂志,2004,42(10):762—763. 【9]田立华,吴淑明,齐跃.家族性进行性脊髓性肌萎缩2例[J].中国社区医师,2007,9(19):144—145. [10]倪吴,王立文.脊髓性肌萎缩症及临床相关SlaIN基因的研究进展[J].国际儿科学杂志,2006,33(1):26—29. [11]邹丽萍.儿童进行性脊髓性肌萎缩的诊断与鉴别诊断[J].实用儿科临床杂志,2006,21(12):727—729. I本文编辑:邓爵舅) 万方数据