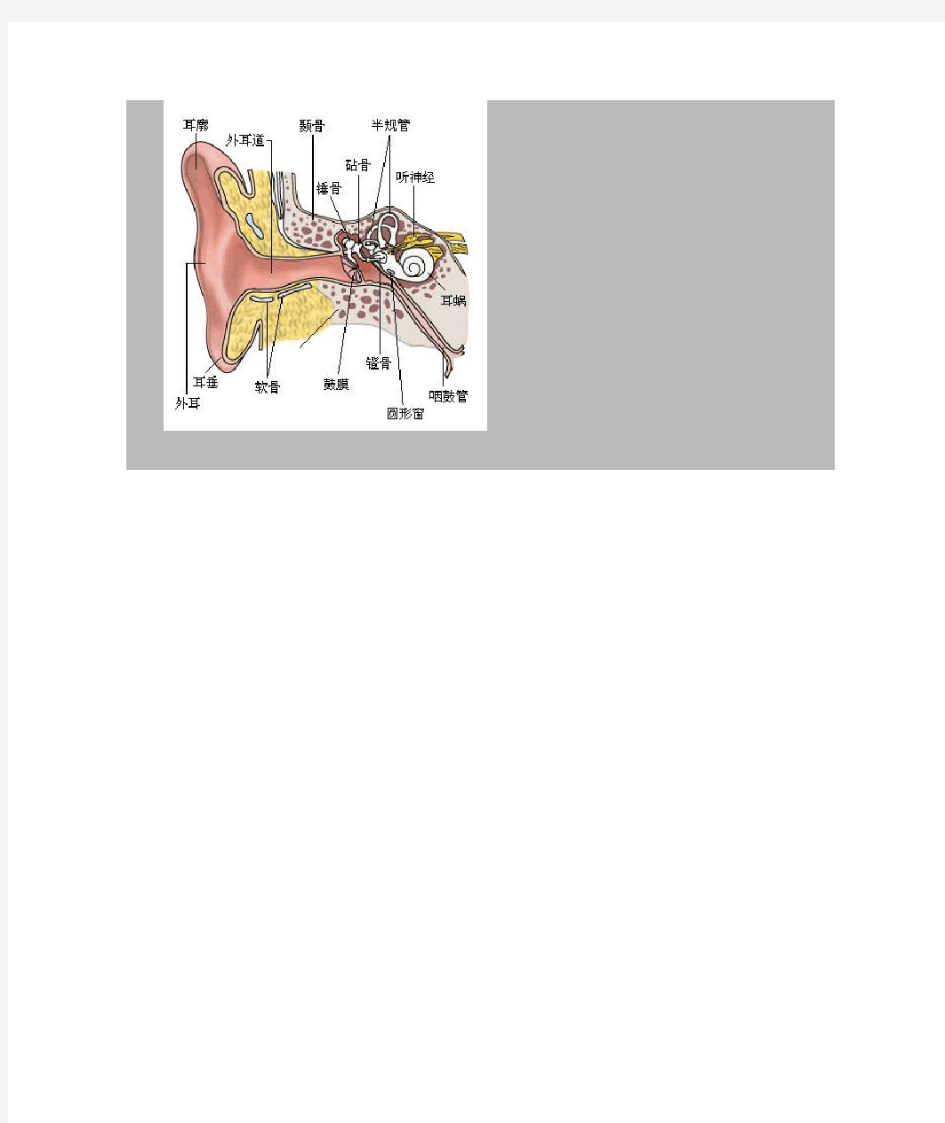

空气的震动或者声波被我们的外耳廓收集放大,沿着我们的外耳道达到鼓膜,并对估摸产生冲击震荡,鼓膜是一个有弹性的组织,它的震荡传递给了中耳道的听小骨链,将声波转化为机械能,通过锤骨、砧骨传递到镫骨,镫骨底板接收机械震动,敲击与之相连的内耳的卵圆窗,由此引起耳蜗内的外淋巴液的行波传递,伴随着声波的强度频率的变化,耳蜗中的前庭阶内的外淋巴液感受到的冲击压力也不一样,前庭阶内的淋巴液与鼓阶内的淋巴液通过蜗管顶的狭窄蜗孔相连,从而使得外淋巴液的流动有压力的变化,这些压力传递给了蜗管内的基底膜和内淋巴液,使得基底膜上的Corti器内的内毛细胞和外毛细胞产生相对的位移,毛细胞的钾钠离子通道开启而产生听觉感受器电位,这个动作电位被耳蜗螺旋神经节内的双极神经细胞传递,其发出轴突形成我们的耳蜗神经。耳蜗神经穿过颅骨的筛孔进入脑干组织,形成耳蜗核。耳蜗核交换神经元后发出神经纤维,或交叉到对侧的斜方体和上橄榄核,在上橄榄核内换元经过外侧丘系传递到下丘、内侧膝状体,再换元经过听辐射通路传递到颞叶上横回的初级听觉处理中枢41区,再发出联络纤维到42区、22区。还有一条通路是不经过上橄榄核,直接从耳蜗核换元发出纤维到下丘、内侧膝状体,沿着同样的通路进入听觉处理中枢。和听觉神经通路相关的还有下丘-中脑顶盖-内侧纵束-动眼神经核、面神经,完成听觉所引起的眼球转想声源、强声所引起的眨眼反射等,下丘-中脑顶盖-顶盖脊髓束-颈髓前角运动神经元,完成听觉所引起的头转想声源的反应等等。此外还有与网状结构有关的声音催醒机制、声音过滤与噪音屏蔽的反向通路的神经抑制机制等。

在听觉通路的神经解剖系统中,有几个中继站的功能是需要特别了解的:第一是上橄榄核,双耳的声学信息的整合和对声源的定位主要是上橄榄核的功能,上橄榄核还反向发出耳蜗传出神经,对耳蜗的生理功能进行调节;第二是下丘和内侧膝状体,他们既对声源定位进行高级分辨,同时还通过双耳的听觉信号时间差、强度差、频率等信息进行整合,对听觉空间信息的处理起着重要作用,而且和孩子的听觉注意力调控有关系;第三是颞叶的听觉处理中枢,包括初级听觉中枢和联合听觉中枢,其中初级中枢接收感知听神经通路的听觉刺激信息并进行前期的听觉记忆存储,保持与基底膜相应的高低音频的组织定位排列,联合中枢将初级中枢感觉到的听觉刺激信号进行分析判断,与以往的听觉记忆和经验相比较,对听觉刺激进行听处理,理解成为杂音、声响、音调、旋律、语言语句等听知觉信息。

总体来说,听觉通路包含了:声波的传导-感音及转化-神经网络的传递-音频的感知-声音的分析理解。

神经元

耳蜗听神经元(即蜗螺旋神经节细胞)位于耳蜗骨螺旋板和蜗轴基部的骨性蜗螺旋小管内(Rosenthal's canal),组成螺旋神经节(spinal ganglion)。人类约有3万个听神经元,它们将毛细胞感受的信息,经过突触传递传入脑干。

听神经元分为两种类型:⑴I型听神经元占全部螺旋神经节细胞的95%,是细胞体较大的双极神经元,有髓鞘。其周围突(树突)组成辐射状纤维,在内毛细胞底部分别与3500个内毛细胞构成传入神经突触。每一个I型神经元的树突传入纤维不分支、只和一个内毛细胞连结,也有20~25个I型听神经元与1个内毛细胞构成会聚式连结,接受该细胞的信息。I型听神经元的中枢突组成耳蜗听神经干的主体进入脑干。⑵Ⅱ型听神经元只占全部神经元的5%,分别与12000个外毛细胞构成突触连结。这类神经元胞体较小,无髓鞘。其树突纤维在柯替隧道的底部横行穿过隧道,在外柱细胞的底部进入Deiters细胞之间,向耳蜗顶端螺旋性盘旋0.6mm后(外螺旋纤维)分支,分别与10~100个外毛细胞构成突触。Ⅱ型神经元的中枢突纤维无髓鞘,只占全部听神经纤维的5%。

在安静情况下,能记录到听神经元的自发性放电现象。在自发放电的基础上,给予一定频率和强度的声刺激,听神经元放电会增加。刚能引起神经元诱发放电的最低声强为阈值。实验发现,高放电率神经元的阈值低,低放电率神经元阈值高,两者阈值差50dB。

用不同频率纯音引起听神经元放电反应时,阈值最小的纯音频率称特征频率(characteristic frequency, CF)或最佳频率。随着声音强度增加,能引起单个神经元放电的频率范围增大。根据不同频率纯音引起反应的阈强度画出的曲线称谐振曲线。CF不是神经元的固有特性,而是取决于在基底膜的起源部位。与基底膜顶部连结的听神纤元CF低,底部的则CF 高。听神经元的谐振曲线形式大体上与该神经元起源部位基底膜的谐振曲线相似。

听觉传导通路

蜗螺旋神经节内的双极细胞是听觉传导的第1级神经元,其周围突分布于内耳毛细胞,中枢突构成听神经(蜗神经)。蜗神经入脑后,终止于蜗神经腹核和背核。蜗神经腹核和背核内含第2级神经元,它们发出的纤维大部分在脑桥内形成斜方体并交叉至对侧,在上橄榄核外侧折向上行,称为外侧丘系。外侧丘系的纤维大部分终止于下丘。下丘内第3级神经元发出纤维从下丘臂到达内侧膝状体,第4级神经元在内侧膝状体,它们发出纤维组成听辐射,经内囊到达同侧的大脑颞叶颞横回,即听皮质。听皮质接受听觉信息,经分析综合,产生听觉意识。

部分蜗神经腹、背核发出的纤维不交叉,进入同侧外侧丘系;也有部分外侧丘系纤维直接止于内侧膝状体;还有一些蜗神经核发出的纤维到达上橄榄核,后者发出的纤维加入同侧的外侧丘系;另外,下丘核的神经细胞也互有纤维联系。因此,听神经的冲动是双侧传导的。

运动传导通路 —系统解剖(图文) 运动传导通路管理骨骼肌的随意运动,通过锥体系和锥体外系神经传导通路来实现。 (一)锥体系 锥体系由上、下两级神经元组成。上运动神经元的胞体位于大脑皮质内,大量的神经元轴突组成了下行纤维束,这些纤维束在下行的过程中通过延髓锥体,故名为锥体束,其中下行至脊髓的纤维称皮质脊髓束,下行至脑干内止于躯体运动核的纤维称皮质核束。锥体系下运动神经元的胞体位于脑干和脊髓内,所发出的轴突分别参与脑神经和脊神经的组成。锥体系管理骨骼肌的随意运动。 1.皮质核束主要由中央前回下部大脑皮质内的锥体细胞的轴突集合而成,即上运动神经元(含胞体和轴突),经内囊膝部下降至脑干,大部分纤维终止于双侧脑神经躯体运动核,但面神经核的下部(支配睑裂以下面肌的核群)和舌下神经核,只接受对侧皮质核束的纤维。脑神经运动核及其轴突组成脑神经的躯体运动纤维,即下运动神经元,支配眼外肌、咀嚼肌、面肌、舌肌和咽喉肌等。 脑神经或皮质核束损伤引起相应骨骼肌瘫痪,临床上分两种:①核上瘫,指由于上运动神经元损伤而引起的某些骨骼肌瘫痪。当一侧皮质束损伤,受双侧皮质核束控制的下运动神经元所支配的骨骼肌,不出现瘫痪。而面神经核下部和舌下神经核因只受对侧皮质核束控制,故其所支配骨骼肌出现瘫痪,表现为对侧睑裂以下的面肌和对侧的舌肌瘫痪。②核下瘫,指由脑神经运动核及其所发出的纤维损伤,导致所支配的同侧骨骼肌瘫痪。 2.皮质脊髓束由中央前回上、中部和中央旁小叶前部的锥体细胞的轴突集合而成,下行经内囊后肢的前部、中脑的大脑脚、脑桥腹侧部,至延髓形成锥体。在锥体的下端大部分纤维左、右交叉,形成锥体交叉。交叉后的纤维沿脊髓侧索下降,称皮质脊髓侧束,纤维沿途止于脊髓各 1

一、躯干和四肢浅感觉传导通路 1、三级神经元胞体位置:脊神经节(I级)、脊髓后角固有核(II级)、背侧丘脑腹后外侧核(III级)。 2、交叉部位:脊髓白质前连合; 3、功能:传导躯干和四肢的痛温觉和粗略触觉、压觉。 4、传导束:在脊髓为脊髓丘脑侧束(痛温觉),脊髓丘脑前束(粗略触觉、压觉);在脑干为脊髓丘系。 5、经内囊的位置:内囊后肢丘脑中央辐射 6、中枢投射:上肢——中央后回中部;下肢——中央后回上部和中央旁小叶后部。 7、传导途径:皮肤痛温觉感受器——脊神经——脊神经节(I级)——后根——脊髓后角固有核(II)——白质前连合交叉——脊髓丘脑侧束、脊髓丘脑前束——脑干脊髓丘系——背侧丘脑腹后外侧核(III级)——丘脑中央辐射——内囊后肢——中央后回中上部和中央旁小叶后部。 8、损伤分析 (1)白质前连合交叉平面以上损伤,对侧功能障碍。颈膨大平面以上损伤出现对侧上下肢感觉障碍;颈膨大平面以下损伤出现对侧下肢感觉障碍。 (2)白质前连合交叉平面以下损伤,同侧功能障碍。 二、躯干和四肢浅深觉传导通路 1、三级神经元胞体位置:脊神经节(I级)、薄、楔束核(II级)、背侧丘脑腹后外侧核(III 级)。 2、交叉部位:延髓内侧丘系交叉; 3、功能:传导躯干和四肢的本体感觉和精细触觉。 4、传导束:在脊髓为薄、楔束;在脑干为内侧丘系。 5、经内囊的位置:内囊后肢丘脑中央辐射 6、中枢投射:上肢——中央后回中部;下肢——中央后回上部和中央旁小叶后部。 7、传导途径:皮肤本体觉、精细触觉感受器——脊神经——脊神经节(I级)——后根——脊髓后索:薄、楔束——延髓的薄、楔束核(II)——内侧丘系交叉——对侧内侧丘系——背侧丘脑腹后外侧核(III级)——丘脑中央辐射——内囊后肢——中央后回中上部和中央旁小叶后部。 8、损伤分析 (1)交叉平面以上损伤,对侧功能障碍。 (2)交叉平面以下损伤,同侧功能障碍。 三、头面部浅感觉传导通路 1、三级神经元胞体位置:三叉神经节(I级)、三叉神经脑桥核、三叉神经脊束核(II级)、背侧丘脑腹后内侧核(III级)。 2、交叉部位:脑桥和延髓内二级纤维交叉到对侧; 3、功能:传导头面部的痛温觉和触觉。 4、传导束:在脑干为三叉丘系。 5、经内囊的位置:内囊后肢丘脑中央辐射 6、中枢投射:中央后回下部。 7、传导途径:皮肤痛温觉感受器——三叉神经——三叉神经节(I级)——三叉神经根——三叉神经脑桥核、三叉神经脊束核(II)——交叉——对侧三叉丘系——脑干——背侧丘脑

各种传导通路汇总

传导路 传导通路分上行传导通路(感觉传导通路)和下行传导通路(运动传导通路) 、上行传导通路(感觉传导通路) 1、本体感觉传导通路 意识性本体感觉传导通路: 躯干四肢的肌腱关节等处的深部感受器和精细触觉感受器-周围突-第一级神经元(脊神经节)-中枢突-后根的内侧部-薄束和楔束-第二级神经元(薄束和楔束核)-内侧丘系交叉-内侧丘系-第三级神经元(丘脑腹后外侧核)-内囊-中央后回的中上部和中央旁小叶后部、中央回。 非意识性本体感觉传导通路:

躯干下部和下肢的肌腱关节等处的深部感受器-周围突-第一级神经元(脊神经节)-中枢突-脊髓后根的内侧部进入脊髓-后角的胸核-同侧外侧索-脊髓小脑后束-小脑下脚-旧小脑皮质 腰骶膨节段第V-VII层外侧部-部分交叉-脊髓小脑前束-小脑上脚-旧小脑皮质。 上肢和颈部的本体感觉的第二级神经元在颈膨大第VI-VII层和延髓的楔束副核-楔小脑束(相当脊髓小脑后束)和脊髓小脑吻侧束(相当脊髓小脑前束)-小脑下脚-旧小脑皮质。 2.痛、温度和粗略触觉传导通路 躯干、四肢的痛、温度和粗略触觉传导通路: 躯干四肢皮肤内的感受器-中枢突-后根外侧部(痛、温觉)-第二级神经元(脊髓第IIVV层后角固有核)-斜越1-2脊髓节段或交叉前上升1-2节段-交叉-脊髓丘脑侧束-丘脑腹后外侧核(第三级神经元)—内囊枕部—中央后回中、上部和中央旁小叶的后部。

后根内侧部(粗略触觉)-交叉到对侧脊髓丘脑前束-在延髓中部与侧束相融合形成脊髓丘系。 脊髓丘脑侧束的纤维排列由外向内:骶、腰、胸、颈。 头面部的痛、温度和粗略触觉传导通路: 口鼻腔粘膜的浅部感受器-周围突三叉神经的感觉支-第一级神经元(三叉神经节)-中枢突-三叉神经感觉根-升支(触压觉)和降支(痛温触觉)-第二级神经元(脑桥三叉神经脊束感觉主核和三叉神经脊束核)-交叉到对侧-形成三叉丘系-第三级神经元(丘脑腹后内侧核)-内囊-中央后回的中下1/3部。 角膜反射:角膜受到的刺激-三叉神经的眼神经-脑桥三叉神经主核-发出纤维到双侧面神经核-颧支-眼轮匝肌收缩-双眼同时闭合。

第十九章神经系统传导通路 教学内容 感受器→传入神经元→各级中枢→大脑皮质→传出神经元→效应器 感觉传导通路运动传导通路 一、感觉传导通路 (一)本体感觉传导通路 1.躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路 肌 肌腱 关节 2°神经元丘系交叉3°三级神经元丘脑中央辐射 〈○〈○ 薄、楔束核内侧丘系背侧丘脑腹后外侧核经内囊后肢 中央后回的中、上部, 中央旁小叶后部 中央前回 2. 躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路 肌C8~L3)脊髓小脑后束 肌腱〈○ 关节~Ⅶ外侧部)同侧或对侧脊髓小脑前束 小脑下脚 小脑旧皮质 小脑上脚

(二)痛温觉和粗触觉压觉传导通路 1.躯干四肢痛温觉和粗触觉压觉传导通路 四肢〈○ 皮肤,Ⅳ~Ⅶ层上升1~2个节段经白质前连合交叉至对侧 脊髓丘脑侧束(痛温觉),脊髓丘脑前束(粗触觉压觉) 3°神经元丘脑中央辐射中央后回中、上部 〈○ 背侧丘脑腹后外侧核经内囊后肢中央旁小叶后部 2.头面部痛温觉和粗触觉压觉传导通路 2°神经元 〈○ 2°neuron 三叉丘系3°神经元丘脑中央辐射 〈○中央后回下部 背侧丘脑腹后内侧核内囊后肢

(三)视觉传导通路和瞳孔对光反射通路 1. 视觉传导通路 1°神经元2°神经元视神经视锥、视杆细胞○〈○ 双极细胞节细胞 视交叉→视束3°神经元视辐射 〈○距状沟两侧的视区 鼻侧半纤维交叉,颞侧半不交叉外侧膝状体内囊后肢 视觉传导通路损伤后的表现 损伤部位临床表现左右t 一侧视神经该眼视野全盲 视交叉中央部双眼视野颞侧半偏盲(桶状视野) 视交叉外侧部损伤患侧视野鼻侧半偏盲 一侧视束(视辐射、视区)双眼病灶对侧视野同向性偏盲

传导通路分上行传导通路(感觉传导通路)和下行传导通路(运动传导通路) 、上行传导通路(感觉传导通路) 躯干四肢的肌腱关节等处的深部感受器和精细触觉感受器-周围突-第一级神经元(脊神经节)-中枢突-后根的内侧部-薄束和楔束-第二 级神经元(薄束和楔束核)-内侧丘系交叉-内侧丘系-第三级神经元(丘脑腹后外侧核)-内囊-中央后回的中上部和中央旁小叶后部、中央回。

腰骶膨节段第V-VII层外侧部-部分交叉-脊髓小脑前束-小脑上脚-旧小脑皮质。 上肢和颈部的本体感觉的第二级神经元在颈膨大第VI-VII层和延髓的楔束副核-楔小脑束(相当脊髓小脑后束)和脊髓小脑吻侧束(相当脊髓小脑前束)-小脑下脚-旧小脑皮质。 2.痛、温度和粗略触觉传导通路 躯干、四肢的痛、温度和粗略触觉传导通路: 躯干四肢皮肤内的感受器-中枢突-后根外侧部(痛、温觉)-第二级神经元(脊髓第IIVV层后角固有核)-斜越1-2脊髓节段或交叉前上升1 -2节段-交叉-脊髓丘脑侧束-丘脑腹后外侧核(第三级神经元)—内囊枕部—中央后回中、上部和中央旁小叶的后部。 后根内侧部(粗略触觉)-交叉到对侧脊髓丘脑前束-在延髓中部与侧束相融合形成脊髓丘系。 脊髓丘脑侧束的纤维排列由外向内:骶、腰、胸、颈。

b.视交叉中央部(交叉纤维)损伤-双侧视野颞侧偏盲。 c.视交叉外侧部损伤-患侧视野鼻侧偏盲。 d.一侧视束视辐射或视觉中枢损伤-双眼视野对侧同向性偏盲(即患侧视野鼻侧半偏盲和健侧视野颞侧半偏盲)。 瞳孔对光反射:光线-视网膜-视神经-视交叉-视束-部分纤维经上丘臂-顶盖前区-双侧动眼神经副核-动眼神经-睫状神经节-瞳孔扩约肌。此反射途径不同部位损伤:直接和间接对光反射消失 4.听觉传导通路 5.平衡觉传导通路

神经系统传导通路——感觉传导通路 一、本体感觉和精细触觉传导路 本体感觉:肌、腱、关节的运动觉、位置觉和震动觉,因位较深,又称深部感觉。此外在本体感觉传导通路中,还传导皮肤的精细触觉。 非识性本体感觉(反射性本体感觉):传至小脑,不产生本体感觉的意识,反射性调节骨骼肌的张力和协调运动,以维持身体的平衡和姿势。 意识本体感觉:传至大脑皮质,产生意识性本体感觉。 精细触觉:皮肤辨别两点距离和物体纹理粗细等感觉。 (一)躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路 脊神经节 由三级神经元构成,细胞体位于薄束核和楔束核 丘脑腹后外侧核 骨骼肌 肌腱 关节 皮肤 二、痛、温觉和粗略触、压觉传导通路 (一)躯干四肢痛温觉和粗略触、压觉传导通路 脊神经节 由三级神经元构成,细胞体位于脊髓Ⅰ、Ⅳ~Ⅶ层 丘脑腹后外侧核 躯干和 四肢的 皮肤 (后角固有核) (二)头面部痛温觉和粗略触、压觉传导通路

三叉神经节 由三级神经元构成,细胞体位于三叉神经脊束核和三叉神脑桥核 丘脑腹后内侧核 头面部 皮肤和 粘膜 三叉神脑桥核 中央后回 的下部 三、视觉传导通路和瞳孔对光反射通路 (一)视觉传导通路 双极细胞 由三级神经元构成节细胞 外侧膝状体 1、视野visual field:眼球固定不动向前平视时,所能看到的空间范围称视野。鼻侧半视野的光线投射到颞侧半视网膜,颞侧半视野的光线投射至鼻侧半视网膜,上半视野的光线投射到下半视网膜,下半视野的光线投射至上半视网膜。 2、视觉传导通路不同部位损伤所引起的视野症状 ①一侧视神经损伤:患侧眼视野全盲 ②视交叉中央部(交叉纤维)损伤:双侧眼颞侧视野偏盲 ③视交叉外侧部损伤:患侧眼鼻侧视野偏盲 ④一侧视束、视辐射或视觉中枢损伤: 双眼对侧视野同向性偏盲 (同侧眼鼻侧视野偏盲和对侧眼颞侧视野偏盲) (二)瞳孔对光反射通路 瞳孔对光反射:光照一侧眼的瞳孔,引起两眼瞳孔缩小的反应。光照侧眼的

第十九章神经系统传 导通路

第十九章神经系统传导通路 教学内容 感受器→传入神经元→各级中枢→大脑皮质→传出神经元→效应器 感觉传导通路运动传导通路 一、感觉传导通路 (一)本体感觉传导通路 1.躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路 肌 2°神经元丘系交叉3°三级神经元丘脑中央辐射 〈○〈○ 薄、楔束核内侧丘系背侧丘脑腹后外侧核经内囊后肢 2. 躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路 肌脊髓小脑后束 肌腱 ~Ⅶ外侧部)同侧或对侧脊髓小脑前束 小脑下脚 小脑旧皮质小脑上脚

(二)痛温觉和粗触觉压觉传导通路 1.躯干四肢痛温觉和粗触觉压觉传导通路 躯干、1°神经元中枢经后根突入脊髓2°神经元 〈○ 皮肤脊神经节脊髓第Ⅰ,Ⅳ~Ⅶ层上升1~2个节段经白质前连合交叉至对侧 脊髓丘脑侧束(痛温觉),脊髓丘脑前束(粗触觉压觉) 3°神经元丘脑中央辐射中央后回中、上部 〈○ 背侧丘脑腹后外侧核经内囊后肢中央旁小叶后部

2.头面部痛温觉和粗触觉压觉传导通路 2°神经元 头面部皮肤1°神经元中枢突进入脑桥三叉神经脑桥核(触觉) 〈○ 口鼻腔粘膜三叉神经节三叉神经脊束三叉神经脊束核(痛温觉)2°neuron 三叉丘系3°神经元丘脑中央辐射 〈○中央后回下部 背侧丘脑腹后内侧核内囊后肢

(三)视觉传导通路和瞳孔对光反射通路 1. 视觉传导通路 1°神经元2°神经元视神经视锥、视杆细胞○〈○ 双极细胞节细胞 视交叉→视束3°神经元视辐射 〈○ 距状沟两侧的视区 鼻侧半纤维交叉,颞侧半不交叉外侧膝状体内囊后肢 视觉传导通路损伤后的表现 损伤部位临床表现左右t 一侧视神经该眼视野全盲 视交叉中央部双眼视野颞侧半偏盲(桶状视 野)

教学内容:神经系统的传导通路 目的要求: 1.掌握躯体和四肢意识性本体感觉、头面部浅感觉、视觉和瞳孔对光反射的传导通路,锥体系的组成,锥体束的组成,皮质脊髓束和皮质核束的起止、行径特点、功能及受损后的症状。 2.熟悉躯体和四肢浅感觉,视觉传导通路的不同部位受损时所引起的视野缺损,上、下运动神经元的位置。 3.了解听觉传导通路,瞳孔对光反射通路不同部位受损时的瞳孔变化,上、下运动神经元损伤后的临床表现比较,锥体外系的概念。 神经系统的传导通路Conductive pathway of nervous system 感觉(上行)传导通路Sensory (ascending) pathways 运动(下行)传导通路Motor (descending) pathways 感觉传导通路Sensory pathways 感觉传导通路Sensory pathways 感觉类别感觉器 浅感觉皮肤、粘膜 (痛、温、触、压觉) 深感觉肌肉、肌腱、关节 (运动觉、震动觉、位置觉) 视觉视网膜上感光细胞 听觉螺旋器 平衡觉壶腹嵴、橢圆囊斑、球囊斑 嗅觉嗅粘膜 味觉味蕾 一、本体(深)感觉传导通路 1.本体感觉的含义 2.躯体和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路 传导至大脑, 引起意识性感觉. 3.躯体和四肢非意识性本体感觉传导通路 传导至小脑, 不产生意识性感觉, 只是反射性调节躯干、四肢的肌张力和协调运动, 以维持身体姿势和平衡. (一)躯体和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路

丘脑腹后外侧核Central radiation of thalamus 薄束核 楔束核 脊神经节 薄束楔束 (二)躯体和四肢非意识性本体感觉传导通路(略) 二、痛温觉、粗触觉和压觉传导通路 (一)躯干和四肢浅感觉传导通路 Ⅷ层②中央后回上、中部和中央旁小叶后部. 丘脑中央辐射Central radiation of thalamus 丘脑腹后外侧核脊髓丘系 脊髓丘脑前、侧束 脊神经节 躯干和四肢的深感觉和浅感觉传导通路的异同: ●传导路的交叉:浅感觉先交叉后上行,深感觉先上行后交叉. ●传导路由三级神经元完成,经过两次换元,从第二次换元起路径同. 中枢突 丘脑腹后内侧核③ 中央后 三叉丘系 丘脑中央辐射Central radiation of thalamus 丘脑腹后内侧核三叉神经脑桥核三叉神经脊束核

传导路 传导通路分上行传导通路(感觉传导通路)和下行传导通路(运动传导通路) 、上行传导通路(感觉传导通路) 1、本体感觉传导通路 意识性本体感觉传导通路: 躯干四肢的肌腱关节等处的深部感受器和精细触觉感受器-周围突-第一级神经元(脊神经节)-中枢突-后根的内侧部-薄束和楔束-第二级神经元(薄束和楔束核)-内侧丘系交叉-内侧丘系-第三级神经元(丘脑腹后外侧核)-内囊-中央后回的中上部和中央旁小叶后部、中央回。

非意识性本体感觉传导通路: 躯干下部和下肢的肌腱关节等处的深部感受器-周围突-第一级神经元(脊神经节)-中枢突-脊髓后根的内侧部进入脊髓-后角的胸核-同侧外侧索-脊髓小脑后束-小脑下脚-旧小脑皮质 腰骶膨节段第V-VII层外侧部-部分交叉-脊髓小脑前束-小脑上脚-旧小脑皮质。

上肢和颈部的本体感觉的第二级神经元在颈膨大第VI-VII层和延髓的楔束副核-楔小脑束(相当脊髓小脑后束)和脊髓小脑吻侧束(相当脊髓小脑前束)-小脑下脚-旧小脑皮质。 2.痛、温度和粗略触觉传导通路 躯干、四肢的痛、温度和粗略触觉传导通路:

躯干四肢皮肤内的感受器-中枢突-后根外侧部(痛、温觉)-第二级神经元(脊髓第IIVV层后角固有核)-斜越1-2脊髓节段或交叉前上升1-2节段-交叉-脊髓丘脑侧束-丘脑腹后外侧核(第三级神经元)—内囊枕部—中央后回中、上部和中央旁小叶的后部。 后根内侧部(粗略触觉)-交叉到对侧脊髓丘脑前束-在延髓中部与侧束相融合形成脊髓丘系。 脊髓丘脑侧束的纤维排列由外向内:骶、腰、胸、颈。

头面部的痛、温度和粗略触觉传导通路: 口鼻腔粘膜的浅部感受器-周围突三叉神经的感觉支-第一级神经元(三叉神经节)-中枢突-三叉神经感觉根-升支(触压觉)和降支(痛温触觉) -第二级神经元(脑桥三叉神经脊束感觉主核和三叉神经脊束核)-交叉到

空气的震动或者声波被我们的外耳廓收集放大,沿着我们的外耳道达到鼓膜,并对估摸产生冲击震荡,鼓膜是一个有弹性的组织,它的震荡传递给了中耳道的听小骨链,将声波转化为机械能,通过锤骨、砧骨传递到镫骨,镫骨底板接收机械震动,敲击与之相连的内耳的卵圆窗,由此引起耳蜗内的外淋巴液的行波传递,伴随着声波的强度频率的变化,耳蜗中的前庭阶内的外淋巴液感受到的冲击压力也不一样,前庭阶内的淋巴液与鼓阶内的淋巴液通过蜗管顶的狭窄蜗孔相连,从而使得外淋巴液的流动有压力的变化,这些压力传递给了蜗管内的基底膜和内淋巴液,使得基底膜上的Corti器内的内毛细胞和外毛细胞产生相对的位移,毛细胞的钾钠离子通道开启而产生听觉感受器电位,这个动作电位被耳蜗螺旋神经节内的双极神经细胞传递,其发出轴突形成我们的耳蜗神经。耳蜗神经穿过颅骨的筛孔进入脑干组织,形成耳蜗核。耳蜗核交换神经元后发出神经纤维,或交叉到对侧的斜方体和上橄榄核,在上橄榄核内换元经过外侧丘系传递到下丘、内侧膝状体,再换元经过听辐射通路传递到颞叶上横回的初级听觉处理中枢41区,再发出联络纤维到42区、22区。还有一条通路是不经过上橄榄核,直接从耳蜗核换元发出纤维到下丘、内侧膝状体,沿着同样的通路进入听觉处理中枢。和听觉神经通路相关的还有下丘-中脑顶盖-内侧纵束-动眼神经核、面神经,完成听觉所引起的眼球转想声源、强声所引起的眨眼反射等,下丘-中脑顶盖-顶盖脊髓束-颈髓前角运动神经元,完成听觉所引起的头转想声源的反应等等。此外还有与网状结构有关的声音催醒机制、声音过滤与噪音屏蔽的反向通路的神经抑制机制等。

在听觉通路的神经解剖系统中,有几个中继站的功能是需要特别了解的:第一是上橄榄核,双耳的声学信息的整合和对声源的定位主要是上橄榄核的功能,上橄榄核还反向发出耳蜗传出神经,对耳蜗的生理功能进行调节;第二是下丘和内侧膝状体,他们既对声源定位进行高级分辨,同时还通过双耳的听觉信号时间差、强度差、频率等信息进行整合,对听觉空间信息的处理起着重要作用,而且和孩子的听觉注意力调控有关系;第三是颞叶的听觉处理中枢,包括初级听觉中枢和联合听觉中枢,其中初级中枢接收感知听神经通路的听觉刺激信息并进行前期的听觉记忆存储,保持与基底膜相应的高低音频的组织定位排列,联合中枢将初级中枢感觉到的听觉刺激信号进行分析判断,与以往的听觉记忆和经验相比较,对听觉刺激进行听处理,理解成为杂音、声响、音调、旋律、语言语句等听知觉信息。