最详细的递延所得税概念讲解

所得税的相关概念分为两部分

第一,是损益表涉税项目

第二是资产负债表涉税项目。

损益表涉税项目

会计税前利润

企业会计的税前利润即未扣除所得税费用的企业利润,与税后利润相差一个所得税。

应纳税所得额

应纳税所得额,即企业的税务利润,按照税法要求,企业的利润情况。跟会计利润区别在于,一般企业都设置一个会计账。该账套的设置标准是企业的会计准则。会计准则与税务局的税法要求是有区别的。区别在于应纳税所得额要调整的项目包含永久性差异,和时间性差异两部分,这两个差异分别是什么铂略会在后文进行介绍。

所得税费用/率

所得税费用等于应纳税所得额乘以法定税率,即当期所得额费用,再加上递延所得税费。后文会有单纯的计算。损益表里面的合计的所得税费用等于当期所得税费用加上递延所得数税费用。

有效税率

有效税率,即企业当年合计的所得税费用除以会计的税前利润。有效税率是衡量企业税务管理,所得税税务管理的重要指标。

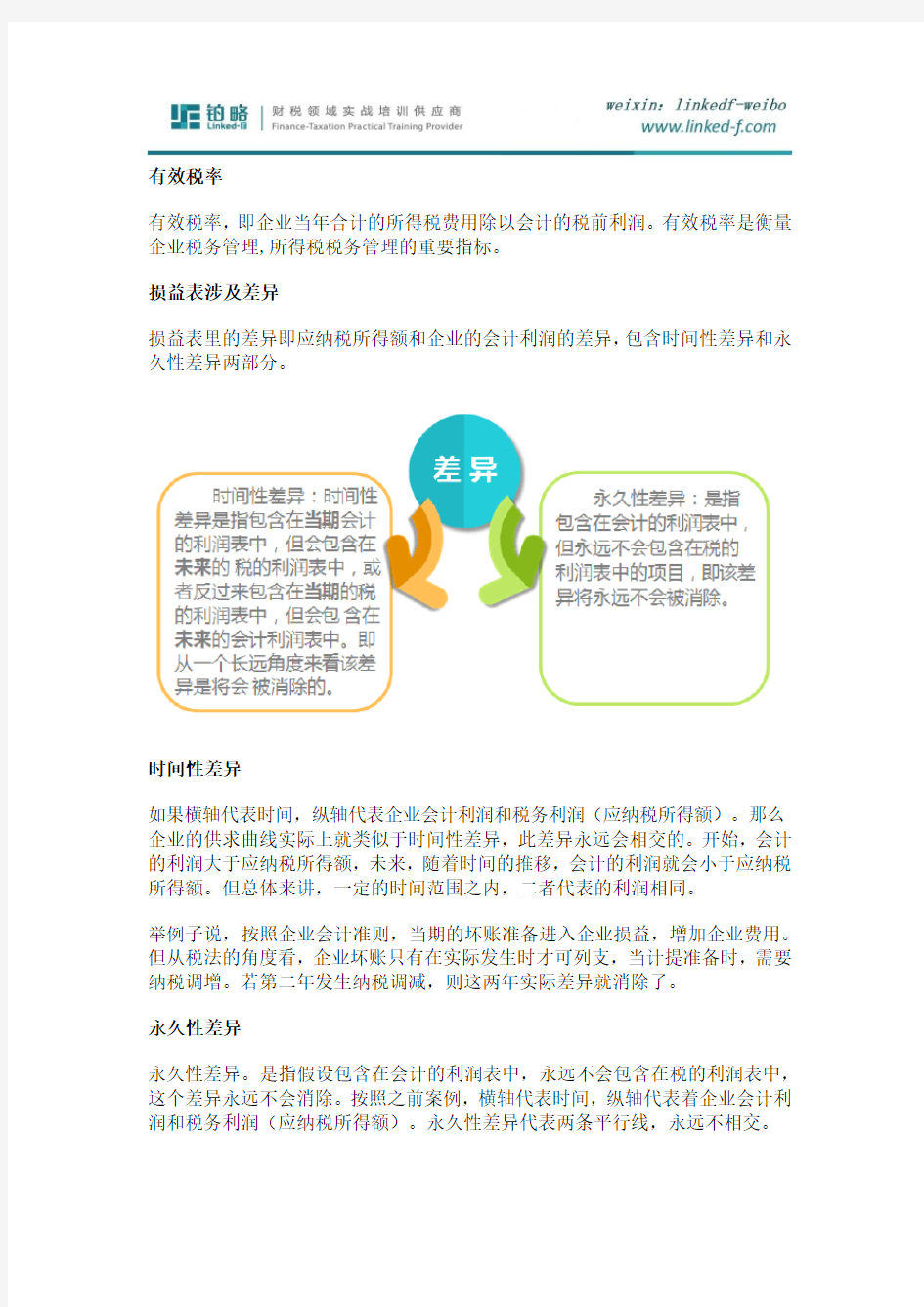

损益表涉及差异

损益表里的差异即应纳税所得额和企业的会计利润的差异,包含时间性差异和永久性差异两部分。

时间性差异

如果横轴代表时间,纵轴代表企业会计利润和税务利润(应纳税所得额)。那么企业的供求曲线实际上就类似于时间性差异,此差异永远会相交的。开始,会计的利润大于应纳税所得额,未来,随着时间的推移,会计的利润就会小于应纳税所得额。但总体来讲,一定的时间范围之内,二者代表的利润相同。

举例子说,按照企业会计准则,当期的坏账准备进入企业损益,增加企业费用。但从税法的角度看,企业坏账只有在实际发生时才可列支,当计提准备时,需要纳税调增。若第二年发生纳税调减,则这两年实际差异就消除了。

永久性差异

永久性差异。是指假设包含在会计的利润表中,永远不会包含在税的利润表中,这个差异永远不会消除。按照之前案例,横轴代表时间,纵轴代表着企业会计利润和税务利润(应纳税所得额)。永久性差异代表两条平行线,永远不相交。

资产负债表涉税项目

资产负债表有三个涉税项目,应交所得税,递延税资产,以及递延税负债,应交所得税是流动性的负债,递延税资产分长期和短期,递延税负债也分长期和短期。

应交所得税

应交所得税等于应纳税所得额乘以法定税率,是企业当期的一项负债。

递延税资产

递延税资产是一项资产,可以带来企业未来利益的流入,产生于可抵扣的暂时性差异,可抵扣以前年度的一些亏损,或者抵扣其他应纳税的暂时性差异,所以是一项资产。

递延税负债

递延税负债产生于应纳税的暂时性差异,可以带来企业未来利益的流出。是递延税资产的反面。

税收属性

税收属性是一个概念上的理解,可以看成是非报表差异,包含的项目有:可以利用的累计亏损(可以抵扣的累计亏损),超支广告费,超支职工教育经费,按照税法规定,这些项目一旦超支以后可以抵扣以后年度的税款,因此作为资产处理。

由于会计与税收的目的不同,导致了会计处理与税务处理之间必然存在着无法消除的差异,这就要求会计核算、反映这种差异对会计主体当期损益及其期末财务状况的影响情况。 在新的企业会计准则体系(2006)下,改变了原企业会计准则(制度)(2005前)对所得税的核算方法(即由企业自行选择采用应付税款法、递延法、利润表债务法),改为统一采用“资产负债表债务法”。这种核算方法,将会计处理与税务处理之间存在的差异,划分为两大类:暂时性差异(注意,不是时间性差异,其范围要大于时间性差异)、非暂时性差异,与原时间性差异和原永久性差异的分类是不同的。 资产负债表债务法下,相关的概念较多,限于篇幅,请具体阅见《企业会计准则第18号——所得税》及其应用指南。下面仅举例简单说明资产负债表债务法的核算过程。 假设甲公司2007年度按企业会计准则计算的税前会计利润为10 000 000元,所得税率为33%,未来税率预计不会发生调整。 1、当年按税法核定的全年计税工资1 800 000元,甲公司全年实发工资为2 000 000元。相关提取的福利费、工会经费、职工教育经费,税法准予全额税前扣除。 2、企业拥有固定资产原值500 000 000元,会计处理采用加速折旧法计提折旧,当年折旧额64 000 000元,累计折旧额244 000 000元,无减值准备;税务处理采用平均年限法,当年折旧额50 000 000元,累计税前扣除折旧额150 000 000元,预计使用年限及预计净残值与会计处理不存在差异。 3、企业当年购入准备近期出售的某上市公司股票,购置成本2 000 000元,年末市价2 600 000元。当年未发生派发红利等事项。 4、年初递延所得税资产账面余额26 400 000元,年初递延所得税负债账面余额0元。 除上述事项之外,无其他纳税调整事项。另,该企业预计未来很可能取得足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异。 1、按照当期根据税法规定计算的应交所得税,确认所得税费用。 会计利润:10 000 000元 加:工资费用纳税调增额:200 000元(2 000 000 – 1 800 000) 加:折旧费用纳税调增额:14 000 000元(64 000 000 – 50 000 000) 减:交易性金融资产纳税调减额:600 000元(2 600 000 – 2 000 000) 应纳税所得额:23 600 000元 应交所得税:7 788 000元(23 600 000 * 33%) 借:所得税费用7 788 000元 贷:应交税费——应交所得税7 788 000元

企业所得税费用的确 认和计量

精品文档 企业所得税费用的确认和计量 一、所得税费用的概念 所得税费用是一个会计概念,所得税是指企业所得税。根据会计基本准则规定,费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。费用在经济利益很可能流出从而导致企业资产减少或者负债增加、且经济利益的流出额能够可靠计量时予以确认。符合费用定义和费用确认条件的项目,应当列入利润表。所得税费用是根据会计准则确定的。 从会计的角度来看,企业缴纳的所得税和其他费用一样,符合费用的定义和确认的条件,所以也属于一项费用,称为所得税费用。企业核算所得税,主要是为确定当期应缴所得税以及利润表中应确认的所得税费用。按照资产负债表债务法核算所得税的情况下,利润表中的所得税费用由两个部分组成:当期所得税和递延所得税。 从税法的角度来看,所得税是一种纳税义务,而不是一项费用,企业应该不把所得税作为费用的前提下,计算应纳税所得额,缴纳所得税后,再对税后利润进行分配。《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,可以在计算应纳税所得额时扣除。《实施条例》第二十九条规定,企业所得税法第八条所称成本,是指企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。第三十一条规定,企业所得税法第八条所称税金,是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。《企业所得税法》第十条规定,企业所得税税款在计算应纳税所得额时不得扣除。所以,税法上没有所得税费用之说。 二、当期所得税 当期所得税是指企业按照企业所得税法规定针对当期发生的交易和事项,确定应纳税所得额计算的应纳税额,即应缴所得税。当期所得税,应以适用的企业所得税法规定为基础计算确定。 企业在确定当期所得税时,对于当期发生的交易或事项,会计处理与税收处理不同的,应在会计利润的基础上,按照适用税收法规的规定进行纳税调整,计算出当期应纳税所得额,按照应纳税所得额与适用所得税税率计算确定 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

第三节暂时性差异 一、暂时性差异的含义和种类 【手写板】 含义暂时性差异:是指资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生的差额 种类 应纳税暂 时性差异 含义 是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将 导致产生应税金额的暂时性差异,在其产生当期应当确认相关的 递延所得税负债(未来多交税) 情形 ①资产的账面价值大于其计税基础 ②负债的账面价值小于其计税基础 负债:账面价值-未来可抵扣金额=计税基础 则:未来可抵扣金额=账面价值-计税基础 可抵扣暂时 性差异 含义 是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将 导致产生可抵扣金额的暂时性差异。在可抵扣暂时性差异产生当 期,符合确认条件时,应当确认相关的递延所得税资产(未来少 交税) 情形 ①资产的账面价值小于其计税基础 ②负债的账面价值大于其计税基础 负债:账面价值-未来可抵扣金额=计税基础 则:未来可抵扣金额=账面价值-计税基础 二、特殊项目产生的暂时性差异 1.未作为资产、负债的相关项目的暂时性差异。

某些交易或事项发生以后,因为不符合资产、负债确认条件而未体现为资产负债表中的资产或负债,但按照税法规定能够确定其计税基础的,其账面价值0与计税基础之间的差异也构成暂时性差异。(如:广告费和业务宣传费、职工教育经费) 【例20-14】 A公司20×7年发生了2 000万元的广告费支出,发生时已作为销售费用计入当期损益。税法规定,该类支出不超过当年销售收入15%的部分允许当期税前扣除;超过部分允许向以后年度结转税前扣除。A公司20×7年实现销售收入10 000万元。 【答案】 该广告费支出因按照会计准则规定在发生时已计入当期损益,不体现为期末资产负债表中的资产,如果将其视为资产,其账面价值为0。 (1)账面价值=0(万元) (2)计税基础=2 000-10 000×15%=500(万元) 相关结论: 资产:账面价值0与其计税基础500万元之间产生了500万元的暂时性差异,为可抵扣暂时性差异,符合确认条件时,应确认相关的递延所得税资产。 2.按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损及税款抵减,虽不是因资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的,但与可抵扣暂时性差异具有同样的作用,均能够减少未来期间的应纳税所得额,进而减少未来期间的应交所得税,会计处理上视同可抵扣暂时性差异,符合条件的情况下,应确认与其相关的递延所得税资产。 【例20-15】 甲公司于20×7年因政策性原因发生经营亏损2 000万元,按照税法规定,该亏损可用于抵减以后5个年度的应纳税所得额。该公司预计其于未来5年期间能够产生足够的应纳税所得额弥补该亏损。 【答案】 该经营亏损不是资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生的,但从性质上可以减少未来期间企业的应纳税所得额和应交所得税,属于可抵扣暂时性差异。 【手写板】 第四节递延所得税资产及负债的确认和计量 一、递延所得税负债的确认和计量 (一)递延所得税负债的确认(几乎无条件的确认) 1.除所得税准则中明确规定可以不确认递延所得税负债的情况以外,企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。 除与直接计入所有者权益的交易或事项以及企业合并中取得资产、负债相关的以外,在确认递延所得税负债的同时,应增加利润表中的所得税费用。与应纳税暂时性差异相关的递延所得税负债的确认,体现了会计上的谨慎性原则,即企业进行会计核算时不应高估资产、不应低估负债。 (1)确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时,交易或事项发生时影响到会计利润或应纳税所得额的,相关的所得税影响应作为利润表中所得税费用的组成部分; (2)与直接计入所有者权益的交易或事项相关的,其所得税影响应增加或减少所有者权益;

递延所得税资产和递延所得税负债不是通过以前损益调整科目核算的。 企业会计准则要求对企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。其实,资产负债表债务法 也是纳税影响会计法的一个分支,他是从资产负债表出发,通过比较资产负债表上列示的资 产、负债按照企业会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础,对于两者 之间的差额分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,确认相关的递延所得税负债与递延 所得税资产,并在此基础上确定每一期间利润表中的所得税费用。 当资产的账面价值小于计税基础时,会产生可抵扣暂时性差异; 当资产的账面价值大于计税基础时,会产生应纳税暂时性差异; 当负债的账面价值大于计税基础时,会产生可抵扣暂时性差异;当负债的账面价值小于计税基础时,会产生 应纳税暂时性差异。 可抵扣暂时性差异匹配递延所得税资产”科目,新增可抵扣暂时性差异时列入借方,转回可抵扣暂时性差异时列入贷方 应纳税暂时性差异匹配递延所得税负债”目,新增应纳税暂时性差异时列入贷方,转回应纳税暂时性差异时列入借方。 一、递延所得税资产和递延所得税负债确认范围 根据新《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,不确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的交易 事项主要有三种情况: 一是商誉的初始确认;二是同时具有不是企业合并交易,且交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)”特征的交易中产生的资产或负债;三是同时满 足投资企业能够控制暂时性差异转回的时间和该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回”条件的企业对 与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异。 同样道理,企业不确认递延所得税资产的交易主要有三种情况: 一是同时具备该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)”寺征的交易中资产或负债的初始确认;二是不同时具备暂时性差异 在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额” 的企业对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产;三是资产负债 表日,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益的递延所得税资 产。一句话,除了上述不能确认递延所得税资产的交易中的 可抵扣暂时性差异外,只要有证据表明当前或未来很可能获得足够的应纳税所得额,可用来 抵扣可抵扣暂时性差异的,都确认为递延所得税资产。

如何理解所得税费用=当期所得税费用+递延所得税费用 (1)当期所得税费用,即当期应交税费——应交所得税对应的所得税费用; (2)递延所得税费用即递延所得税资产和递延所得税负债对所得税费用的影响,确认递延所得税资产(资产类科目增加在借方)会减少所得税费用,分录如下: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 转回递延所得税资产会增加所得税费用,分录如下: 借:所得税费用 贷:递延所得税资产 确认递延所得税负债(负债类科目,增加在贷方),会增加所得税费用,分录如下:借:所得税费用 贷:递延所得税负债 转回递延所得税负债会减少递延所得税费用,分录如下: 借:递延所得税负债 贷:所得税费用 根据递延所得税资产和递延所得税负债的期末余额减去期初余额,计算本期递延所得税资产和递延所得税负债的发生额,正号为增加额,负号为减少额,综合考虑即为对所得税费用的影响,注意递延所得税费用如果为负数,是递延所得税收益,应该减去。 递延所得税资产和递延所得税负债的简单理解 初级会计实务对于递延所得税资产和负债的讲解不是多,也不是考试的重点,了解一下即可,在中级会计实务和注会的教材上有全面深入的讲解。 递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税,导致企业经济利益的流出,在其发生当期,构成企业应支付税金的义务,应作为负债确认。 递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的,在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时,应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。 暂时性差异与递延所得税的对应关系: 资产的账面价值>计税基础,形成应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债; 资产的账面价值<计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产; 负债的账面价值>计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产; 负债的账面价值<计税基础,形成应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债; 递延所得税负债增加,所得税费用增加。处理为: 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 递延所得税资产增加,所得税费用减少: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 递延所得税资产是资产,借方表示增加,贷方表示减少,增加时贷方对应的科目是所得税费用,贷记所得税费用属于费用的减少,企业损失的减少;递延所得税负债是负债类科目,贷方表示增加,借方表示减少,增加时借方对应的科目是所得税费用,借记所得税费用表示损失的增加. 应交所得税额=应交税费——应交所得税科目核算的金额=应纳税所得额×所得税税率

浅谈部分资产减值准备计提递延所得税的处理 资产减值损失是否应计提递延所得税?根据企业会计准则讲解2008的相关规定,企业进行所得税核算一般应遵循以下程序: (一)按照相关会计准则规定确定资产负债表中除递延所得税资产和递延所得税负债以外的其他资产和负债项目的账面价值。其中资产、负债的账面价值,是指企业按照相关会计准则的规定进行核算后在资产负债表中列示的金额。例如,企业持有的应收账款账面余额为2,000万元,企业对该应收账款计提了100万元的坏账准备,其账面价值为1,900万元,为该应收账款在资产负债表中的列示金额。 (二)按照准则中对于资产和负债计税基础的确定方法,以适用的税收法规为基础,确定资产负债表中有关资产、负债项目的计税基础。 (三)比较资产、负债的账面价值与其计税基础,对于两者之间存在差异的,分析其性质,除准则中规定的特殊情况外,分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异并乘以适用的所得税税率,确定资产负债表日递延所得税负债和递延所得税资产的应有金额,并与期初递延所得税负债和递延所得税资产的余额相比,确定当期应予进一步确认的递延所得税资产和递延所得税负债金额或应予转销的金额,作为构成利润表中所得税费用的其中一个组成部分——递延所得税。 (四)按照适用的税法规定计算确定当期应纳税所得额,将应纳税所得额与适用的所得税税率计算的结果确认为当期应交所得税,作为利润表中应予确认的所得税费用的另外一个组成部分——当期所得税。 (五)确定利润表中的所得税费用。利润表中的所得税费用包括当期所得税和递延所得税两个组成部分,企业在计算确定了当期所得税和递延所得税后,两者之和(或之差),是利润表中的所得税费用。

会计利润与所得税费用调整过程的填表说明 该表的基本原理是以会计上的利润总额为起点,先乘以母公司的适用税率得到“按法定/适用税率计算的所得税费用”,再在此基础上通过一定的项目调整最终得到会计上的所得税费用总额,其中最后一行的“所得税费用”应等于利润表上的所得税费用,即当期所得税费用和递延所得税费用之和。 该表中的各项调节项目均不含已确认递延所得税的暂时性差异事项,如资产减值准备的纳税调整影响、内部交易未实现损益的抵销影响等。 各项目的填列方法简要说明如下: (1)利润总额:利润表上显示的利润总额。 (2)按法定/适用税率计算的所得税费用:利润总额乘以母公司的适用税率(如25%)。 (3)子公司适用不同税率的影响:反映部分子公司的适用税率不同于母公司(如子公司为高新技术企业或适用西部大开发优惠等)的影响,等于适用税率不同的子公司的利润总额乘以母子公司适用税率之差。如某个子公司适用15%税率,当期该子公司利润总额为100万元,而母公司适用25%税率,则该项目填写“-10万元”。 (4)调整以前期间所得税的影响:反映本年度对上年度所得税进行汇算清缴时,最终汇算清缴结果与上年末计算的应交所得税存在差异而发生的补(退)税额,且不属于前期会计差错的部分。该项目的金额在账务处理上应当是作为对本年度的“所得税费用——当期所得税费用”的调整。 (5)非应税收入的影响:反映本年度会计上计入当期损益但税法规定为免税收入或不征税收入项目(如国债利息收入、某些符合条件的财政资金等)的影响,等于此类收入的金额乘以其所在纳税主体的适用税率。本项目以“-”号填列。 (6)不可抵扣的成本、费用和损失的影响:反映本年度发生的属于永久性差异性质的不可扣除成本、费用和损失的影响,如超标准业务招待费、使用不征税收入形成的支出等。本项目金额等于此类成本、费用或损失的金额乘以其所在纳税主体的适用税率。 (7)使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响:指以前年度存在的某项可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损,以前年度因为无法合理确定其转回期间可产生足够多的应纳税所得额而未对其确认递延所得税资产,本期末管理层认为满足递延所得税资产确认条件,故在本期确认递延所得税资产并贷记本期“所得税费用——递延所得税费用”。本项目以“-”号填列。 (8)本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响:指本期发生的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损,因为无法合理确定其转回期间可产生足够多的应纳税所得额而未

第04讲确认递延所得税、所得税费用 知识点:确认递延所得税税 一、递延所得税负债的确认和计量 (一)递延所得税负债的确认 除企业会计准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外,企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。 【解读】递延所得税负债(期末余额)=期末应纳税暂时性差异×适用的所得税税率 (二)递延所得税负债的计量 1.所得税税率的确定 递延所得税负债应以相关应纳税暂时性差异转回期间适用的所得税税率计量。 所得税税率的确定 2.对时间价值的考虑 无论应纳税暂时性差异的转回期间如何,递延所得税负债的确认不要求折现。 【例12】甲公司于2×18年1月1日开始计提折旧的某设备,取得成本为2 000 000元。采用年限平均法计提折旧,使用年限为10年,预计净残值为0。 假定计税时允许按双倍余额递减法计列折旧,使用年限及预计净残值与会计相同。甲公司适用的所得税税率为25%。假定该企业不存在其他会计与税收处理的差异。 分析: 2×18年该项固定资产按照会计规定计提的折旧额为200 000元,计税时允许扣除的折旧额为400 000元,则该固定资产的账面价值1 800 000(2 000 000-200 000)元与其计税基础1 600 000(2 000 000-400 000)元的差额构成应纳税暂时性差异。 企业应确认递延所得税负债(期末余额)为50 000元[(1 800 000-1 600 000)×25%]。 如果期初递延所得税负债余额为0,则递延所得税负债发生额为:50 000-0=50 000(元) 借:所得税费用50 000 贷:递延所得税负债50 000 二、递延所得税资产的确认和计量 (一)递延所得税资产的确认 1.确认的一般原则 对于可抵扣暂时性差异的,在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时,应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。 递延所得税资产期末余额的确定 【教师提示】对于递延所得税资产和递延所得税负债的确认,体现了“谨慎性”的要求,即不高估资产(确认时附有前提条件),不低估负债(确认时通常不附有条件)。

公允价值模式下投资性房地产递延所得税解析《企业会计准则第19号——所得税》明确要求企业采用资产负债表债务法对其应纳税所得额进行确认、计量与报告。资产负债表债务法是以资产和负债的变动来计量收益,是一种全面收益观下的所得税考量。当资产的价值增加或是负债的价值减少时会产生收益,根据配比原则,所得税费用也会随之增加,但是,资产的价值增加或是负债的价值减少并不意味着收益的真正实现,有可能只是潜在的收益,并没有发生纳税义务,于是,所得税费用与应纳所得税产生了差异。为了平衡二者的差异,递延所得税应运而生。实质上,对于资产、负债的确认和计量,会计核算口径与税法计价基础各自有其遵循的标准,会计核算遵循的是权责发生制标准,税法遵照的是收付实现制标准。一定情形下,同一资产(负债)的会计账面价值就与其税法计税基础出现了不一致的矛盾,表面上,递延所得税是对当期所得税费用与应纳所得税的平衡,本质上说,递延所得税是对权责发生制与收付实现制两种记账基础的平衡。 《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定,企业有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得,允许采用公允价值计量模式。公允价值模式下,针对投资性房地产初始确认、后续计量、处置等环节,企业会计核算口径与税法计价基础出现了不一致,导致投资性房地产价值发生了变动,进而产生了收益,产生了应纳所得税,由此就产生了所得税纳税调整问题。下面通过举例逐层分析投资性房地产初始确认、后续计量、处置等环节涉及的所得税问题,以弄清投资性房地产递延所得税的产生与转回的来龙去脉。 [例]2007年1月1日,长江公司以银行存款购得位于繁华商业区的一层写字楼,并当即招租给南方公司。租期1年,年租金4万元,年末一次收取(不考虑营业税)。该层写字楼的买价为400万元,相关税费20万元,全部以银行存款一次性付清。该写字楼预计的使用年限为30年,不考虑残值因素,税法规定直线法折旧,且税法使用期限与会计使用年限一致。长江公司对该写字楼采用公允价值进行后续计量。假设2007年12月31日该写字楼的公允价值为450万元。租赁期满,长江公司收回该项投资性房地产,并于2008年1月20日以500万元的价格进行出售,出售价款已收讫。该公司所得税率为25%。(单位:万元)(一)初始确认环节的递延所得税分析 企业:企业会计准则规定,企业取得投资性房地产,按照取得时的实际成本来计量。 税务:而税法规定,以支付现金方式取得的投资资产,按其实际购买价款和支付的相关税费作为成本。

以股票期权为对象股权激励计划相关费用的 会计与税务处理事项例解 2006 年1月证监会发布了《上市公司股权激励管理办法》(证监公司字[2005]151号,以下简称“管理办法”),自此开启了我国境内上市的公司建立规范的股权激励计划的大幕。为了规范上市公司股权激励业务的会计核算,《企业会计准则第11号--股份支付》对股权激励的会计处理方法做出了系统的规定。随着股权激励计划在我国上市公司的广泛应用,股份支付费用的公司所得税税前扣除问题出现,2012年5月国家税务总局发布了《关于我国居民公司实行股权激励计划有关公司所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第18号,以下简称“第18号公告”),明确了股权激励计划有关公司所得税处理方法。对比会计准则和税收法规,二者对股权激励计划的处理方法存在较大差异,导致其会计核算结果与所得税处理结果不一致,而因股权激励计划费用本身往往金额大导致其对应的所得税影响数金额也超过财务报表的重要性,因此正确分析股权激励计划的会计与税务的差异并进行恰当的会计处理和纳税调整需引起会计实务界的重视。 一、我国股权激励计划的会计核算原则分析 依照《企业会计准则第11号--股份支付》的规定,对于权益结算的股份支付,公司应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量,公司在等待期内的每个资产负债表日以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公积,具体会计核算方法如下: 1、股权激励计划授予日 授予日未股权激励计划获得批准的日期。由于被激励对象尚未提供服务,所以除了立即可行权的股权激励外,公司在授予日不需做会计处理。 例如,2012年1月4日,上市公司泰山公司向其50名管理人员每人授予10,000份股票期权,约定从2012年1月4日起在该公司连续服务2年后,即可以8元的价格购买10,000股泰山公司股票,泰山公司在授予日通过BS模型计算其公允价值为20元。2012年1月4日即为该股票期权的授予日,泰山公司不做账务处理。 2、股权激励计划等待期内 等待期为股权激励计划授予日至可行权日的时段。在等待期内各资产负债表日。公司应当按照授予日权益工具的公允价值及预计可行权的股票数量,计算出股份支付费用的总额作为公司换取激励对象服务的代价,并在等待期内平均分摊计入成本费用和资本公积;会计上不确认此项权益工具后续的公允价值变动。 承前例,2012年有5名股权激励计划内的管理人员(下文提到的人员均为股权激励计划内的人员)离职,泰山公司估计两年中离开的管理人员比较将达到16%;2013年有6名管理人员离职。则2012年-2013年为该股权激励计划的等待期,相应的会计处理如下: (1)2012年度,泰山公司确认的股份支付费用=50×(1-16%)×10,000×20÷2=4,200,000元,对应的会计分录为: 借:管理费用- -股份支付费用 4,200,000 贷:资本公积- -其他资本公积 4,200,000 (2)2013年度,泰山公司确认的股份支付费用=(50-5-6)×10,000×20-4,200,000=3,600,000元,对应的会计分录为: 借:管理费用- -股份支付费用 3,600,000 贷:资本公积- -其他资本公积 3,600,000

第95讲-递延所得税资产及负债的确认和计量(3),所得税费用及列报(1) 第四节递延所得税资产及负债的确认和计量 三、特殊交易或事项中涉及递延所得税的确认和计量 (一)与直接计入所有者权益的交易或事项相关的所得税 与当期及以前期间直接计入所有者权益的交易或事项相关的当期所得税及递延所得税应当计入所有者权益。直接计入所有者权益的交易或事项主要有:会计政策变更采用追溯调整法或对前期差错更正采用追溯重述法调整期初留存收益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值的变动变动金额、同时包含负债及权益成分的金融工具在初始确认时计入所有者权益等。 (二)与企业合并相关的递延所得税 在企业合并中,购买方取得的可抵扣暂时性差异,按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额,但在购买日不符合递延所得税资产确认条件而不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,应当确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当前损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,应当计入当期损益。 【提示】此处指的是购买日不符合递延所得税资产确认条件的可抵扣暂时性差异,购买日后符合条件确认递延所得税资产的会计处理。对购买日符合递延所得税资产确认条件的可抵扣暂时性差异,应确认递延所得税资产,同时减少商誉。 【教材例20-20】甲公司于20×8年1月1日购买乙公司80%股权,形成非同一控制下企业合并。因会计准则规定与适用税法规定的处理方法不同,在购买日产生可抵扣暂时性差异300万元。假定购买日及未来期间企业适用的所得税税率为25%。 购买日,因预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额,未确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产75万元。购买日确认的商誉为50万元。 在购买日后6个月,甲公司预计能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣企业合并时产生的可抵扣暂时性差异300万元,且该事实于购买日已经存在,则甲公司应作如下会计处理: 借:递延所得税资产750 000 贷:商誉500 000 所得税费用250 000 假定,在购买日后6个月,甲公司根据新的事实预计能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣企业合并时产生的可抵扣暂时性差异300万元,且该新的事实于购买日并不存在,则甲公司应作如下会计处理:借:递延所得税资产750 000 贷:所得税费用750 000 (三)与股份支付相关的当期及递延所得税 与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用时,其相关的所得税影响应区别于税法的规定进行处理:如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除,则不形成暂时性差异;如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除,在按照会计准则规定确认成本费用的期间内,企业应当根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异,符合确认条件的情况下,应当确认相关递延所得税。 四、适用税率变化对已确认递延所得税资产和递延所得税负债的影响 因税收法规的变化,导致企业在某一会计期间适用的所得税税率发生变化的,企业应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率重新计量。 【例题·多选题】甲公司2×18年前适用的所得税税率为25%,2×19年6月20日修订了企业所得税法,从2×19年7月1日起适用的企业所得税税率为20%。2×17年12月20日,甲公司购入一台机器设备,该设备原价为100万元,预计使用年限为5年,无残值,会计采用双倍余额递减法计提折旧,税法规定采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素。甲公司下列会计处理表述中正确的有()。 A.2×18年12月31日递延所得税资产余额为5万元

中国会计视野论坛's Archiver 论坛? CPA业务探讨? 企业合并中的递延所得税负债确认问题 企业合并中的递延所得税负债确认问题 A公司以1000万购买B公司100%股权(非吸收合并),B公司账面净资产500万,公允价值1000万。B公司适用25%税率。 A公司编制合并财务报表时,由于B公司资产、负债按照公允价值调整,故其账面价值和计税基础产生差异,应确认递延所得税负债(1000-500)×25%=125万。 上述处理是根据准则进行的,问题是确认了125万递延所得税负债后,B公司可辨认净资产的公允价值就变为(1000万-125万)=875万。 合并成本1000万与可辨认净资产公允价值875万之间的差额125万确认为商誉。 这就形成了一个让人很难以接受的结果:确认递延所得税负债的同时,确认了商誉。 而确认的商誉实际上又不符合商誉的定义,也不符合资产的定义。 所以我不赞同确认递延所得税负债,但不确认又不符合准则的要求。 站在购买方的角度,此时确认递延所得税负债(同时相应增加商誉)应当是合理的。这实际上是在对被合并方的净资产评估时是否需要考虑评估增值的递延所得税的问题,即所取得的净资产公允价值实际上只有875万。评估增值的125万元,本企业通过支付现金等对价方式取得,但最终因为无法获得税前扣除而将会构成未来的一项现金流出。 在进行收益法评估的时候已经考虑了所得税的影响,如果再确认递延所得税负债实际上是重复确认了所得税,从理论上来说确认递延所得税符合准则的要求,但是在以收益法评估结果为公允价值的时候,我觉得由于确认递延所得税负债而产生125万的商誉是不正确的。如果是按照成本法评估,就要视情况而定了。这个问题也困扰我很长时间了,感觉哪种做法都有站不住脚的地方。 从商誉的计量上来讲,确认商誉是没有问题的。 但从商誉的定义考虑,确认的125万商誉又似乎不符合商誉的定义。 这又引申出另外一个问题,即会计上确认的商誉是否一定是真正意义上的商誉(国际财务报告准则称之为“核心商誉”)。 在国际财务报告准则第3号——企业合并的结论基础中,列举了在实务中确认商誉的六种构成要素: 1. 购买日被购买方净资产公允价值超过其账面价值的部分; 2. 被购买方之前未确认的其他净资产的公允价值; 5. 由于在对价估值时的失误,导致对购买方支付对价的过高估计。

递延所得税的确认及处理 递延所得税(Deferred Income Tax ):具体细分为递延所得税资产和递延所得税负债。由于《企业会计准则第18号-所得税》规定采用资产负债表法核算所得税。即通过比较资产负债表上列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础,对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产。 通俗的讲,就是会计上认定的缴税金额与税务局认定的金额不一致,导致会产生永久性差异及可抵扣暂时性差异,而其中暂时性的(以后税务局就认可了)就是递延所得税。 另:按税法规定可结转以后年度的亏损,若数额较大,且缺乏证据表明企业未来期间将会有足够的应纳税所得额时,不确认递延所得税资产。 递延所得税,在会计科目上分为递延所得税负债和递延所得税资产。 一、递延所得税负债 1、定义: 递延所得税负债是指根据应纳税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额; 递延所得税负债是由应纳税暂时性差异产生的,对于影响利润的暂时性差异,确认的递延所得税负债应该调整“所得税费用”。如果暂时性差异不影响利润,而是直接计入所有者权益的,则确认的递延所得税负债应该调整资本公积。 2、现实中确认递延所得税负责的主要情形:

3、递延所得税负债的主要账务处理 (1)、除企业合并以外的交易,若其发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额,则交易中产生的资产、负债的入账价值与其计税基础之间的差额形成可抵扣暂时性差异的,不确认为一项递延所得税资产。 如承租方对融资租入固定资产入账价值的确认,会计准则规定应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者以及相关的初始直接费用作为租入资产的 入账价值,而税法规定以租赁协议或合同确定的价款加上运输费、途中保险费等的金额计价,对二者之间产生的暂时性差异,若确认为一项递延所得税资产,则违背了“历史成本”原则。 例如,某项融资租入固定资产,按会计准则其入账价值为100万元,但按照税法规定,其计税基础为120万元,若将可抵扣暂时性差异20万元确认为一项递延所得税资产,会使该资产的入账价值减少20万元,此时既不是该资产的公允价值,也不是其最低租赁付款额的现值,不符合会计准则中对融资租入固定资产入账价值的确认标准,改变了该资产的初始计量,违背了历史成本原则。 (2)、按税法规定可结转以后年度的亏损,若数额较大,且缺乏证据表明企业未来期间将会有足够的应纳税所得额时,不确认递延所得税资产。 可结转以后年度的亏损,税法规定可用以后年度的税前利润弥补,但弥补期限最长5年,这就产生了可抵扣暂时性差异,但是否确认为一项递延所得税资产,要视未来期间是否有足够的应税所得可用于抵销以前年度亏损。只有未来期间税前利润抵销了以前年度亏损后,未来期间的所得税费用才会减少,才会有经济利益的流入,而这正好符合资产的定义,即由过去的交易或事项产生的、企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。但若企业未来期间无利润,继续亏损,无所得税可交;或者没有足够的应纳税所得额用于抵销以前年度亏损,则不能保证这项经济利益的流入,不能确认为资产。 其实,不仅是可结转以后年度亏损问题,所有的递延所得税资产确认时,都要以可抵扣暂时性差异转回期间预计将获得的应纳税所得额为限。因为只有当未来转回期间预计将获得

在资产负债表债务法下,利润表中的所得税费用不是直接等于企业所直接交纳的所得税,它是由两个部分组成——当期所得税和递延所得税。 一、当期所得税的计算 当期所得税——是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应交纳给税务部门的所得税金额,即应交所得税。 当期所得税(应交所得税)=应纳税所得额×当期适用税率 应纳税所得额=会计利润±永久性差异±暂时性差异变动额 应纳税所得额=会计利润 +按会计准则确认费用但税收不允许税前扣除的费用 -税法规定不征税的收入 ±会计费用与税法规定可予税前扣除金额之间的差额 ±会计收入与税法规定应计入纳税所得的收入之间的差额 ±其他需要调整的因素 具体调增调减的说明 ●按会计准则确认费用但税收不允许税前扣除的费用——如违反各种法律规定的罚款、非广告性赞助支出、非公益性捐赠支出等永久性差异(+)。 ●税法规定不征税的收入(-)。 ●会计费用与税法规定可予税前扣除金额之间的差额: 永久性差异——超过扣除标准的招待费支出(+)、超过扣除标准的利息支出(+)、超过扣除标准的职工薪酬(+)等。 暂时性差异——会计折旧与税收折旧的差异(±)、会计摊销与税收摊销的差异(±)、计提的资产减值准备(+)、计提的产品质量保证费用(+)等。 ●会计收入与税法规定应计入纳税所得的收入之间的差额——公允价值变动收益(-)分期收款销售商品所确认收入的差异(-)等。 借:所得税费用——当期所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 二、递延所得税 递延所得税费用(或收益)=(递延所得税负债期末余额-递延所得税负债的期初余额)-(递延所得税资产的期末金额-递延所得税资产的期初余额)

递延所得税会计处理 交易性金融资产 公允价值上升: 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 公允价值下降: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 处置时转回递延所得税做相反的分录。 提示:交易性金融资产不能和其他三类金融资产互相转换,不涉及递延所得税处理。 可供出售金融资产 公允价值上升: 借:资本公积-其他资本公积 贷:递延所得税负债 公允价值下降: 借:递延所得税资产 贷:资本公积-其他资本公积 处置时转回递延所得税做相反的分录。 提示:可供出售金融资产转换为持有至到期投资的,相应的递延所得税当时不结转。 税法对于金融资产的公允价值变动是不予以承认的,那么公允价值变动部分在发生当期是形成了暂时性差异的,所以确认递延所得税。 公允价值变动部分在最终资产处置的时候得以实现,那么也是暂时性差异转回的时候。本身税法遵循的仍然是历史成本法,虽然会计上引入了市场信息,但是税法仍然未做出相应改变。 成本法后续计量 收到现金股利调整账面价值或者是确认投资收益,不存在递延所得税问题。 发生减值的时候确认递延所得税资产: 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 减值实际发生的时候转回时结转递延所得税做相反的分录。 长期股权投资处置的时候转回之前确认的暂时性差异和递延所得税。 权益法后续计量 按照被投资单位净损益分额确认相应递延所得税,净利润(亏损确认递延所得税资产): 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 权益变动(上升确认递延所得税负债): 借:递延所得税资产 贷:资本公积-其他资本公积 收到现金股利或者利润视为差异转回,递延所得税相反分录,减值和处置处理同成本法。 成本法核算的长期股权投资是最接近历史成本原则的。税法上对于当期的股利收入如果是需要补税的,那么税法和会计处理基本一致,不存在暂时性差异。 权益法核算下长期股权投资,产生的差异比较明显。确认投资收益由于没有实际收到所有税法不予以确认收入。实际收到股利视为差异转回。另外长期股权投资处置的时候视为所有差异的转回。

第十六章所得税 1.本章主要知识点 2.考情分析 3.考试题型、分值、考点分布 4.知识点讲解 知识点:所得税会计的核算程序及相关概念 采用资产负债表债务法核算所得税的情况下,企业一般应于每一资产负债表日进行所得税的核算。核算过程: (一)确定产生暂时性差异的项目,比如固定资产、无形资产等; (二)确定资产或负债的账面价值及计税基础; (三)计算应纳税暂时性差异、可抵扣暂时性差异的期末余额; 1.应纳税暂时性差异的期末余额

2. 可抵扣暂时性差异的期末余额 (四)计算“递延所得税负债”、“递延所得税资产”科目的期末余额; 1.“递延所得税负债”科目的期末余额 =应纳税暂时性差异的期末余额×未来转回时的税率 2.“递延所得税资产”科目的期末余额 =可抵扣暂时性差异的期末余额×未来转回时的税率 (五)计算“递延所得税资产”或“递延所得税负债”科目的发生额; 1.“递延所得税负债”科目发生额=本期末余额-上期末余额 2.“递延所得税资产”科目发生额=本期末余额-上期末余额 (六)计算所得税费用。 所得税费用(或收益)=当期所得税费用(当期应交所得税)+递延所得税费用(-递延所得税收益) 知识点:资产的计税基础 通常情况下,资产在取得时其入账价值与计税基础是相同的,后续计量过程中因会计准则规定与税法规定不同,可能造成账面价值与计税基础的差异。 (一)固定资产 以各种方式取得的固定资产,初始确认时入账价值基本上是被税法认可的,即取得时其入账价值一般等于计税基础。 固定资产在持有期间进行后续计量时,会计与税收处理的差异主要来自于折旧方法、折旧年限的不同以及固定资产减值准备的提取。 1.折旧方法、折旧年限不同产生的差异 企业会计准则规定,企业可以根据固定资产经济利益的预期实现方式合理选择折旧方法,如可以按照直线法计提折旧,也可以按照双倍余额递减法、年数总和法等计提折旧。税法一般会规定固定资产的折旧方法,除某些按照规定可以加速折旧的情况外(例如由于技术进步、产品更新换代较快的),基本上可以税前扣除的是按照直线法计提的折旧。 另外,税法还会规定每一类固定资产的最低折旧年限,而会计处理是按照企业会计准则规定,

会计利润与所得税费用调整过程的填表说明

会计利润与所得税费用调整过程的填表说明 该表的基本原理是以会计上的利润总额为起点,先乘以母公司的适用税率得到“按法定/适用税率计算的所得税费用”,再在此基础上通过一定的项目调整最终得到会计上的所得税费用总额,其中最后一行的“所得税费用”应等于利润表上的所得税费用,即当期所得税费用和递延所得税费用之和。 该表中的各项调节项目均不含已确认递延所得税的暂时性差异事项,如资产减值准备的纳税调整影响、内部交易未实现损益的抵销影响等。 各项目的填列方法简要说明如下: (1)利润总额:利润表上显示的利润总额。 (2)按法定/适用税率计算的所得税费用:利润总额乘以母公司的适用税率(如25%)。 (3)子公司适用不同税率的影响:反映部分子公司的适用税率不同于母公司(如子公司为高新技术企业或适用西部大开发优惠等)的影响,等于适用税率不同的子公司的利润总额乘以母子公司适用税率之差。如某个子公司适用15%税率,当期该子公司利润总额为100万元,而母公司适用25%税率,则该项目填写“-10万元”。 (4)调整以前期间所得税的影响:反映本年度对上年度所得税进行汇算清缴时,最终汇算清缴结果与上年末计算的应交所得税存在差异而发生的补(退)税额,且不属于前期会计差错的部分。该项目的金额在账务处理上应当是作为对本年度的“所得税费用——当期所得税费用”的调整。 (5)非应税收入的影响:反映本年度会计上计入当期损益但税法规定为免税收入或不征税收入项目(如国债利息收入、某些符合条件的财政资金等)的影响,等于此类收入的金额乘以其所在纳税主体的适用税率。本项目以“-”号填列。 (6)不可抵扣的成本、费用和损失的影响:反映本年度发生的属于永久性差异性质的不可扣除成本、费用和损失的影响,如超标准业务招待费、使用不征税收入形成的支出等。本项目金额等于此类成本、费用或损失的金额乘以其所在纳税主体的适用税率。 (7)使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响:指以前年度存在的某项可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损,以前年度因为无法合理确定其转回期间可产生足够多的应纳税所得额而未对其确认递延所得税资产,本期末管理层认为满足递延所得税资产确认条件,故在本期确认递延所得税资产并贷记本期“所得税费用——递延所得税费用”。本项目以“-”号填列。