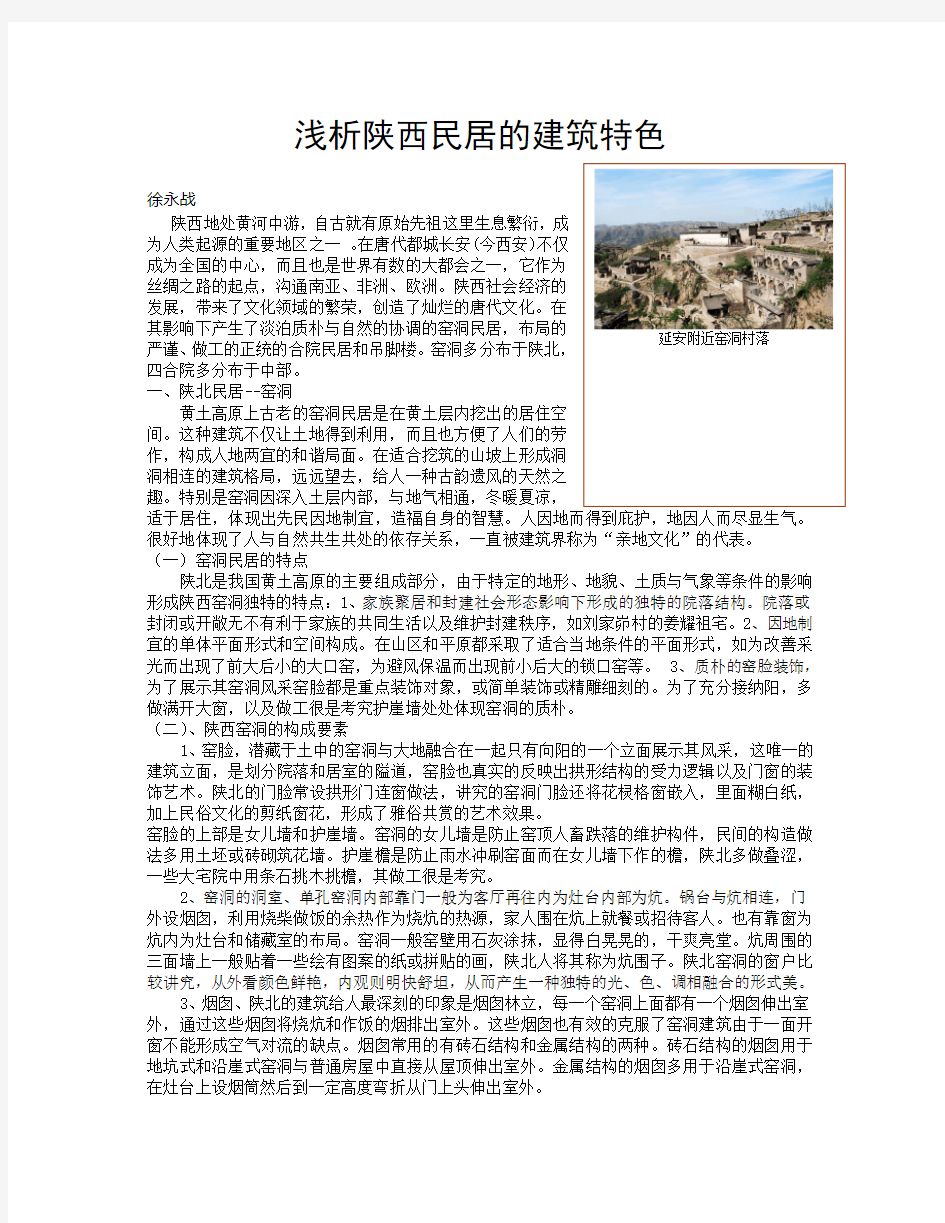

延安附近窑洞村落 浅析陕西民居的建筑特色

徐永战

陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成

为人类起源的重要地区之一 。在唐代都城长安(今西安)不仅

成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为

丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。陕西社会经济的

发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

一、陕北民居--窑洞

黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空

间。这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳

作,构成人地两宜的和谐局面。在适合挖筑的山坡上形成洞

洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之

趣。特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,

适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点

陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。 3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素

1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。陕北的门脸常设拱形门连窗做法,讲究的窑洞门脸还将花棂格窗嵌入,里面糊白纸,加上民俗文化的剪纸窗花,形成了雅俗共赏的艺术效果。

窑脸的上部是女儿墙和护崖墙。窑洞的女儿墙是防止窑顶人畜跌落的维护构件,民间的构造做法多用土坯或砖砌筑花墙。护崖檐是防止雨水冲刷窑面而在女儿墙下作的檐,陕北多做叠涩,一些大宅院中用条石挑木挑檐,其做工很是考究。

2、窑洞的洞室、单孔窑洞内部靠门一般为客厅再往内为灶台内部为炕。锅台与炕相连,门外设烟囱,利用烧柴做饭的余热作为烧炕的热源,家人围在炕上就餐或招待客人。也有靠窗为炕内为灶台和储藏室的布局。窑洞一般窑壁用石灰涂抹,显得白晃晃的,干爽亮堂。炕周围的三面墙上一般贴着一些绘有图案的纸或拼贴的画,陕北人将其称为炕围子。陕北窑洞的窗户比较讲究,从外看颜色鲜艳,内观则明快舒坦,从而产生一种独特的光、色、调相融合的形式美。

3、烟囱、陕北的建筑给人最深刻的印象是烟囱林立,每一个窑洞上面都有一个烟囱伸出室外,通过这些烟囱将烧炕和作饭的烟排出室外。这些烟囱也有效的克服了窑洞建筑由于一面开窗不能形成空气对流的缺点。烟囱常用的有砖石结构和金属结构的两种。砖石结构的烟囱用于地坑式和沿崖式窑洞与普通房屋中直接从屋顶伸出室外。金属结构的烟囱多用于沿崖式窑洞,在灶台上设烟筒然后到一定高度弯折从门上头伸出室外。

二、关中民居---合院建筑

(一)关中地区民居特点

关中盆地以木构架、土坯墙、夯土墙为主要材料的单层坡顶建筑为主,如关中韩城党家村就是一例;关中民居一般都沿袭着传统合院式基本布局形式,但不同的是因一般用地较窄,内院狭长居多,形成窄院格局。原因在于关中地区属暖温带,它四季分明,冬天较冷,夏季酷暑。所以在民居中对遮阳防晒比较重视,窄院凭借两侧厢房遮蔽,可使内院在大部分时间处于阴影中,给人以荫凉之感。同时,院落较窄,减少了宅基用地的面宽,加大了进深,可以节约建筑用地,这对于土地肥沃,人烟稠密的关中地区尤为重要。

(二)四合院的构成要素

1、门楼、陕西四合院的门楼是立面的重点装修部分。具有很高艺术性的建筑构成要素,他的造型、装修和细部装饰是陕西四合院民居建筑特征的综合表现,有的门楼从门洞口的两边伸出墀头,墀头上部戗檐以下做灯笼状砖雕花饰,有的与墀头连成一体,也有突出于墀头之外。多雕以做工精致的莲花牡丹花饰、喜鹊登梅、五蝙捧福、文房四宝等。门枕石是垫着门框连着墙身和门槛的方石。做成抱鼓石,鼓面在门槛外,后面的小方石卡住门槛结构十分合理鼓面常被雕刻成各种图案如伯牙弹琴等。门楼的木雕位置也很重要。门楼的门板也很讲究和坚固。门拔被铸成虎、龟等兽面模样。

2、影壁、影壁是四合院的一种标志和象征。影壁分为独立式和靠墙式。大门内地方宽敞的,设独立式影壁墙,独立式的影壁又有八字形和一字形之分。独立式影壁大多由青砖或青石砌成,从上到下分为瓦顶、砖檐、上身、下碱。各部分做工都很讲究,瓦顶多为四坡顶,上面设有正脊、吻兽,瓦有仰瓦、筒瓦。在乡村也有用土坯砌筑的影壁则没那么讲究,仅砌筑一面墙,上面帖块红纸而已。贴墙式影壁布置在入口大门的内部,影壁墙上以浮雕花饰为主正中书写吉庆的文字,他的光影落在墙上的变幻动态效果为民居增添了独特的装饰情趣。西安庙后街状元第大门内正对的是厢房的山墙,山墙做成影壁的形式,上用砖雕的佛龛,或福、寿字装饰。

3、内庭院、陕西民居宅基大多窄长,即使有较大的而宽,也划分成若干个窄长的单元来组合。强化了中心的主导作用。每一个元素的格局是一样的,但功能却不相同,在若干窄长的宅基中有一院较宽的宅基,供家族内部成员使用,位于中部。两边宅基的功能是为中心宅基服务的。供仆人、家丁等使用。这样,中心宅院的等级秩序和功能模式比两侧院落显得更加明确和突出。这种模式一方而体现了关中传统文化在人们思想意识中的作用;另一方而反映了传统文化与自然环境的结合。

4、单体建筑、(1)厢房,两边厢房(关中称厦房)一般供晚辈居住或作为厨房、贮藏等用,其开间和进深按地形要求,变化较大,一般情况下,开间多为3米左右,进深在独院式平面中也多为3米左右,关中地区,尤其在西安每户用地窄而长,院落层次多,厢房的进深浅。(2)正房,正房的建筑形式,多为我国传统的一明两暗的布局,明间供会客、起居及庆典之用,两暗房间是主人及长辈的住房。正房的开间多为3米左右,进深一般为5米,建于高度为45厘米左右的条石台基上。格外考究的装修和较院内其它建筑均高大的体型显示其主体地位。正房面对庭院的一侧一般设连续五间的通长檐廊,有的只是中间三开间设有檐廊称为抱廊,也有仅中间一间设置檐廊,这时一般较深可达3米(如庙后街181号)。这种檐廊有良好的日照条件,又可避雨,为人们提供了户外活动的场所。

参考文献:

[1]刘敦桢.中国古代建筑史,北京:中国建筑工业出版社;1981

[2]刘敦桢.中国民居概述,北京:中国建筑工业出版社;1981

[3]荆其敏.中国民居,天津:天津科学技术出版社,1985

[4]荆其敏.中国生土建筑,天津:天津科学技术出版社,1985

[5]姜波四合院济南山东教育出版社

[6]王军等.中国窑洞,北京中国建筑工业出版社

[7] 张壁田等陕西民居北京中国建筑工业出版社

[8] 中国技术史编写组中国技术史中国建筑工业出版社

黄才华,等:窑洞建筑的结构分析47 区枣园乡裴庄村,南邻延定公路,西面为道路,东面和北面为居民区,交通便利。 该窑洞於1937年建设,分为3部分,面南一排为五孑乙窑洞,面东面西每排各3孔窑洞,层高均为 表1拱的内力系数 结构计算简图控制截面及内力项目 0.1 。 o.5 乘数 ∥2 tI¨|l¨lll¨冯VA0.500 00o·50000一 厂c、姒·…s眦蚴矿 ④MC0.000700.01890乖·zCⅪ奈L/2:VA至2502510三三厂 Vbf ..-■口 P小旷cⅧ…VA1.…000蚴1.00。O…001 ② Mc—o.01637o.05365口l·l‘.f≤I,,77’石’、、、、HAz4,。,,。.,。。,。口 4.44m,拱净高1.75m,拱净宽3.5m,建筑占地约910m2。窑洞外观概况见图2。 图2中央军委窑洞群外观 此窑洞结构穹形部分厚度为300ram,为半圆拱,拱高1750mm,柱体部分宽分别为:边柱l260ram宽和中柱980mm宽。穹形顶部由土石混合覆盖,高820mm,单个柱体两侧为石砌体,内部填充土石,砌体块的尺寸为300ram×120mm,砂岩:23.6kN/m3,土石渣:23kN/m3,10cm砼自重:2.5kN/m3,活荷载查规范得3.5kN/m3。 按尺寸计算好各自重,结合静力手册计算,内力计算结果如表2。 4结语 本文结合实例重点讲述窑洞建筑结构这种特殊结构,由于现存关于窑洞建筑结构设计的资料较少,故简单介绍了窑洞结构从基本假定到计算验算的过程,并通过实际工程的应用来证明了此方法的可行 性,现加固过的建筑仍在使用中。

窑洞建筑的结构分析 作者:黄才华, 王泽军, HUANG Cai-hua, WANG Ze-jun 作者单位:西安建筑科技大学土木工程学院,西安,710055 刊名: 长春工程学院学报(自然科学版) 英文刊名:JOURNAL OF CHANGCHUN INSTITUTE OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)年,卷(期):2009,10(1) 参考文献(3条) 1.《建筑结构静力计算手册》编写组建筑结构静力计算手册 1998 2.GB 50003-2001.砌体结构设计规范 3.GB 50009-2001.建筑结构荷载规范 本文链接:https://www.doczj.com/doc/d610037322.html,/Periodical_ccgcxyxb200901013.aspx

黄土高原窑洞民居和自然环境的关系 一、窑洞民居特征 窑洞是黄土高原的产物,是独特的汉族民居形式,具有浓厚的汉族民俗风情和乡土气息。窑洞这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前,广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北、内蒙古、甘肃以及宁夏等省。 中国人民创造性利用黄 土高原有利的地形,凿洞而 居,创造了被称为绿色建筑 的窑洞建筑。窑洞一般有靠 崖式窑洞,下沉式窑洞、独 立式等形式,其中靠山窑应 用较多。窑洞是黄土高原的产物、陕北人民的象征,它沉积了古老的黄土地深层文化。 二、黄土高原自然特征 黄土高原位于中国中部偏北部,介于北纬33°41′~41°16′,东经100°52′~114°33′之间,海拔高度800~3000米。是地球上分布最集中且面积最大的黄土区,横跨中国青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫7省区大部或一部,主要由山西高原、陕甘晋高原、陇中高原、鄂尔多斯高原和河套平原组成。 黄土高原黄土高原属干旱大陆性季风气候区,气候较为干旱,降水集中在夏季;地表外力作用以流水作用为主;地形以高原为主,沟

壑纵横;植被减少,除外森林与草原的过度带上,生态环境脆弱;土质疏松,土层较厚。 黄土高原区气候较干旱,且黄土质地均一,具有胶结和直立性好的特性,土质疏松易于挖掘,故当地人民因地制宜创造性地挖洞而居,不仅节省建筑材料,而且具有冬暖夏凉的优越性。 三、黄土高原自然条件及发展对策 有利条件:位于暖温带,光热充足,昼夜温差大。 不利条件:①降水稀少②低温时间长③春季气温回升快,春旱④水土流失严重,土壤贫瘠⑤沟壑纵横,不利于连片耕作。 发展对策:①控制人口②退耕还林还草,保护生态环境③加强农田水利建设④加大科技投入,倡导绿色、生态农业⑤调整农业结构,建立优质农产品生产基地:谷子、小麦、优质苹果。 感受:通过上网收集相关资料,使自己深刻认识了中国北方地区黄土高原的自然环境特征,了解了该地域特有的窑洞民居文化。同时,认识到了保护环境的重要性。

窑洞建筑类型 顶门窗土窑 地基就绪后开高3米、宽0.7米的长方形土口,1~2米后旋成拱形,掏空三四米左右。留土炕,挖炕洞和烟洞。自然干燥后,上安0.7米见方的一个窗子,下安一扇门,麻纸糊以后便能居住,冬暖夏凉。但光线太暗,泥糊抹面,亦不雅观。 大门窗石窑 纯粹用石头圈成高3.4米左右、宽3米至3.5米的拱形窑洞,多为6~10米深。火炕另盘,形式自取,定有“尺八的锅台二尺的炕”之高低规格。“狗窝,卧下狗,烟洞转开斗,出烟一袖口,风刮如雷吼。”这是烟洞的标准。此种窑洞大门大窗,经久耐用,光线好。吴堡乡比较多。用料和门面的好坏,主要取决于凿面子粗细。解放前富户多一寸三錾,特富者上马头石,盖厦檐,顶“露明柱”。穷者手锤科四正即可,甚至有垒“人”字墙面的。全县以宋家条村的石窑为最。宋家川、南山上、砖窑山有天才石,自然白色花面,不需要錾刻,只要凿四正即可。门窗以平樯为主梁,上面是半圆,下面方形窗子和门。门有单扇和双扇两种形式。 大门窗接口土窑沿黄河一带,胶土多,质硬而油性大,取石也容易,先铲开崖面,留下土楦。接1.7米左右深的石窑口,大小同纯石窑。隆冬时节,倒楦,跟上窑口的方向、高低、宽窄打窑洞,留土炕。深浅随便,以土质好坏、人口多少而自定。浅窑为撑炕,深窑为厢炕。三

条炕洞,直通烟囱,连接灶膛。面石好坏,差别也很大,土窑洞一般要上箍,防止土质干裂下塌。麦秸泥抹数次,后用麦壳子软泥抹一次,干后便能居住。现在内部多用石灰或白垩土粉刷。此种窑洞,土石掺半,耐风雨侵蚀,冬暖夏凉,二八月温和,胜过纯石窑,多为农家喜爱。专家也认为,山区的土窑洞冬夏室温适中,有利于人的身体,故长寿老人多出在山区。但要红壤土山,黄土山切不可打窑洞。 大门窗泥结窑 吴堡三道塬,取石不易,黄土又不可打洞,过去只能用麦秸土掺水作坯,晒干后圈窑。这种窑洞,纯土结构,最怕秋雨绵绵。现在新修,多为砖石结构。吴堡富户讲究,“四合院”,或者三孔一院,或者五孔一院。有的另做厢窑,倒座窑或马棚。择向建大门,俗称“楼门”。旧社会,大门按身世决定式样和装饰。

关于陕北的窑洞 关于陕北的窑洞 窑洞风景 住窑洞,越住越有感情。那种感情,该像“飞鸟恋旧林,池鱼思故渊”吧,日子越长久,感情越深厚。 窑洞,就挖在这类山崖,沟畔,背山临水的地方。 窑洞从山腰挖起,一层一层往山顶挖去。随着山崖的形势挖成排,远远看去就像一带土楼。每层窑洞的前面,用削山和打窑的土,恰好可以垫成一片平地。上下左右的窟洞,高低错落,不一定排的都很整齐;那整齐的却有时候上一层的平地就是下一层的窟顶。在这种九曲回廊似的的窑前平地上,可以种菜.养花,栽树。西湖白堤的“间株杨柳间株桃”,被称为江南绝妙景色。这种窑洞建筑的“一层窑洞一层田”,不也可以称为塞北的大好风光么?若是种瓜,上层的瓜蔓能够挂到下层的檐头,天然的垂珠联珑,那才真叫难得哩。景致更好,是夜里看,一排一排的灯

火,好像在海岸上看航船,渔火千点;也好像在 航船上望海岸,灯火万家。 农家住的窑洞,多半是靠窗盘炕,炕头起灶 安锅。灶突从炕洞里沿着窑壁直通山顶。常见夕 阳衔山的时候,一边是缕缕炊烟从山头袅袅上升,一边是群群牛羊从山上缓缓回圈。“日之夕矣, 牛羊下来”,正好构成一幅静静的山野归牧图画。若是山高一点,炊烟缭绕,恰像云雾弥漫,又会 给人一种“白云深处有人家”幽美旷远的感觉。 有的农家窑洞,用丹红纸剪贴了“鲤鱼跳龙门”、“锦鸡戏牡丹”一类的窗花,或者贴了祝贺新婚 和新年那样的“髂”,就又是一种欢乐气象了。 “窑洞风景”的确是风景,是诗情画意的风景。仔细体会开头一句话:“住窑洞,越住越有 感情。”作者为什么这样写? 白天看,一层一层,上下左右的窑洞.高低 错落一层窑洞一层田,上下层之间瓜蔓垂联,这 不是一幅陕北风景画吗? 若是夜晚看,一排一排的灯火似“渔火千点”: 再看那夕阳衔山,牛羊回圈,好一幅山野归 牧图啊!

陕西窑洞作文1000字 陕西窑洞作文1000字窑洞,是中国北方黄土高原上特有的民居形式,中华民 族的祖先就是在窑洞中生存、繁衍和壮大起来的。窑洞分土窑洞、石窑洞、砖 窑洞、土基子窑洞、柳椽柳巴子窑洞和接口子窑洞多种。窑洞是黄土高原的产物,陕北农民的象征。在这里,沉积了古老的黄土地深层文化人民创造了陕北 的窑洞艺术(民间艺术)。过去,一位农民辛勤劳作一生,最基本的愿望就是 修建几孔窑洞。有了窑娶了妻才算成了家立了业。男人在黄土地上刨挖,女人 则在土窑洞里操持家务、生儿育女。小小窑洞浓缩了黄土地的别样风情。深达 一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供了很好的发展前提。同时,气候干燥少雨、冬季寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十分经济、不需木材的窑洞,创造了发展和延续的契机。由于自然环境、地貌特征和 地方风土的影响,窑洞形成各式各样的形陕北窑洞式。但从建筑的布局结构形 式上划分可归纳为靠崖式、下沉式和独立式三种形式。建筑材料少,工匠少, 施工便利,不占用土地,不破坏环境。 陕北延安窑洞,其中夹杂着窑洞式平顶房。窑洞是自然图景和生活图景的有机 结合,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋之情。窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,既节省土地,又经济省工,确是因地制宜的完美建筑形式。人们利用黄土的特性,挖洞造室修成的窑洞叫土窑洞,一般深7—8米,高3米多,宽3米左右,最深的可达20米。窗户有两种,一种是1平方米左右的小方窗;另一种是约3—4平方米的圆窗。其特点是冬暖夏凉。用石头作建筑材料,深7—9米,宽、高皆为3米左右的石拱洞,叫石窑洞。砖窑的式样、建筑方法和石窑洞一样, 外表美观。一院窑洞一般修3孔或5孔,中窑为正窑,有的分前后窑,有的1 进3开。窑洞一般修在山腰或山脚下的向阳之处,窑洞上面的脑畔栽了很多栽 树木和花草。 靠崖式窑洞(崖窑) 靠崖式窑洞有靠山式和沿沟式,窑洞常呈现曲线或折线型排列,有和谐美观的 建筑艺术效果。在山坡高度允许的情况下,有时布置几层台梯式窑洞,类似现 代楼房。 下沉式窑洞(地窑) 下沉式窑洞就是地下窑洞,主要分布在黄土塬区—没有山坡、沟壁可利用的地区。这种窑洞的做法是:先就地挖下一个方形地坑,然后再向四壁凿出窑洞, 形成一个四合院。人在平地,只能看见地院里的树梢,看不见房屋。 独立式窑洞(锢窑) 独立式窑洞是一种掩土的拱形房屋,有土墼土坯拱窑洞,也有砖拱石拱窑洞。 这种窑洞无需靠山依崖,能够自身独立,又不失窑洞的优点。可为单层,也可 建成为楼独立式窑洞(箍窑)。若上层也是箍窑即称“窑上窑”;若上层是木 结构房屋则称“窑上房”。

陕北窑洞的形式和技术解析 ——建筑科学基础2课程作业 班级:城市规划0802班 姓名:王璐 学号:19 指导老师:岳鹏

摘要:陕北窑洞是一种传统特殊的民居建筑形式,它以成为陕北的一种符号与象征。它特殊的建造工艺,使其具有节能、节地、环保又经济适用,而它所具有的独特的文化和建筑内涵,又表现了传统建筑之美。其独特的“天人合一”环境思想有对现代的建筑具有积极地借鉴意义。本文通过对陕北窑洞建造方式、布局形式、功能需求等方面进行介绍,从中发掘出这种建筑形式在生态环境、精神内涵、文化底蕴等深层次方面的价值,帮助今后对不同建筑类型的学习及认识。 关键词:窑洞民居生土建筑生态建筑 Abstract:The cave dwelling in Northern Shaanxi Province is a traditional and special residence type。It has become a symbol of Northern Shaanxi. Its special build process make it not only could save energy and land but also environmental and worthwhile. Its special culture and architecture connotation also perform the beauty of traditional architecture. The environmental view point of “HARMONY” will have actively reference of modern architecture. This article will introduction the way of build, the form of layout and the function of the cave dwelling. Form those we can find this architectural form have many important values in ecological environment、spirit connotation and culture. It can help me understand different type of architecture. Key words: cave dwelling dwellings generates building ecological building 正文: 窑洞式住宅是陕北甚至整个黄土高原地区较为普遍的民居形式。人们走进陕北,只见黄土高原的千沟万壑中,错落着一排排的窑洞。这里的居民祖祖辈辈就居住和生活在这些窑洞之中,它以成为陕北农民的象征。在这里,沉积了古老的黄土地深层文化的人民创造了陕北的窑洞艺术。这种建筑形式表现出一种道法自然、天人合一和天人相用的传统生态思想。它强调人与自然的和谐和建筑与自然的结合, 在人与自然的密切接触与亲和相用中,利用天材, 就地利 , 顺应自然, 为我所用。它是一种特殊的“建筑”,不是用“加法”而是以“减法”,即“减”去自然界的某些东西而形成的可用的空间。窑洞一般宽3米、深5-20米,在3-5米深的黄土覆盖下,夏季室温比室外低约10度,冬季比室外约高15度,可谓冬暖夏凉。窑洞有单独的沿崖式窑洞(土窑)、土坯或砖石的拱式复土窑洞以及天井地院落式窑洞三种。这个来自远古时期人类居住的建筑形式,被国际建筑学家们誉为中国五大传统民居建筑的形式之一。(图1) 一、建造条件 1、历史背景:人类早期的居住形式基本是利用天然的洞穴和树木,以避开野兽的侵袭。在原始穴居的基础上,北方地区出现了利用黄土特性建造的建筑形态———窑洞。 2、气候特征:窑洞是一种原始的生态建筑。所谓生态建筑,就是要取向于生态环境, 依附于自然、地理和气候条件, 适应当地自然环境和文化区域, 在设计和建造上都表现出与自然生态进化规律一致的原则, 并试图通过自身的合理存在把人与自然真正和谐地联系在一起, 从而为人与自然和谐共处提供了更大的可能。 陕北窑洞充分体现了黄土高原的地域文化, 利用黄土地区的地理条件, 适应黄土高原的干旱气候, 结合得天独厚的土资源, 使它不仅成为适合黄土高原的民居形式,而且是最经济实用的民居建筑。创造了中国传统建筑中的生土文化,因地制宜地建设了供当地人民生活的千年宅居。 陕北黄土丘陵区属干旱、半干旱大陆季风性气候区, 降水稀少, 蒸发强烈, 水资源贫乏,树木稀少,导致木料紧缺,不能满足人们的需求。又有严重的水土流失, 生态环境脆弱,使

陕西窑洞调查报告 篇一:社会调查---关于延安红色旅游调查报告 社会调查报告 主题: XX 院系:经济管理学院班级:100512 学号:100512117 调查人:李婧指导老师:国亮年2月22日【关于延安红色旅游发展状况调查】 关于延安红色旅游发展状况调查报告 引言:近 年来,红色旅游的异军突起,对中国的旅游市场也产生了极大的影响。通过发展红色旅游,革命历史文化遗产得到有效保护和利用,使革命区的旅游品牌和形象更加鲜明,自然环境资源和人文历史资源得到更好地整合。红色旅游是以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体,以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵,组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。在经济持续快速发展的今天,研究延安红色旅游业发展状况,对于学习革命历史知识、缅怀先烈、接受爱国主义教育、弘扬革命精神、颂扬中华传统文化具有重要意义。红色旅游是旅游经济的新生儿,是红色革命精神与现代旅游经济的结晶。推进红色旅游,是树立和落实以人

为本、全面协调可持续的科学发展观的具体体现。鉴于这一情况我在暑假假期间对此展开了以“延安红色旅游发展”为主题的调查活动。 调查对象:通过走访相关旅游部门、参观红色旅游地和对游客的随机采访 调查目的:了解延安红色旅游业目前的发展状况和问题及未来的发展优势 调查方式:数据收集、实地考察 调查时间:XX.02.10-XX.02.20 关键词:旅游现状红色景观问题与建议 正文 一、延安红色旅游现状调查 (一)延安市概况 延安市位于陕北黄土高原丘陵沟壑区,是陕北重要的经济、文化、政治性城市,1997年元月撤地设市,下辖1区12县,土地面积3.7万平方公里,目前人口215.1万人。延安市是国务院首批公布的全国历史文化名城,全国优秀旅游城市,是全国爱国主义、革命传统、延安精神三大教育基地。改革开放以来,延安市经济社会事业持续快速发展。特别是近年来,延安市坚持“开放带动、城市带动、产业支撑”的发展战略,进一步深化改革、扩大开放,使经济社会步入了历史上最快的发展时期。

黄土高原特殊的民居——陕北窑洞 窑洞起源于人类最早期的“穴居”。人们为了躲避风雨的侵袭和动物猛兽的袭击,在自然形成的山洞中居住,成为人类早期的居住方式。我国窑洞民居主要分布在陕西、甘肃、山西、宁夏、河北、河南六大区域。窑洞可说是在黄土高原特殊的地质、地貌、水文、气候及传统古文化等多种因素作用下,经过数千年的发展演变逐渐完成其定型的。 在众多黄土窑洞中,陕北的窑洞是我国目前保存最为完整,同时也是我国窑洞建筑技艺和艺术的典型代表。陕北的窑洞,是陕北农民的象征。在这里,沉积了古老的黄土地深层文化,人民创造了陕北的窑洞艺术(民间艺术)。下面就陕北窑洞的自然成因、种类、建筑优点作以简单介绍。 一、特殊的自然环境 位于黄河中游、属黄土高原丘陵的沟壑区的陕北地区,无论是城镇或乡村,时至今日,窑洞仍是人们最主要的居住形式。 深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供了很好的发展前提。同时,气候干燥少雨、冬季寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十分经济、不需木材的窑洞,创造了发展和延续的契机。 窑洞有靠山土窑、石料接口土窑、平地石砌窑多种,一般城市里以石、砖窑居多,而农村则多是土窑或石料接口土窑。陕北窑洞以靠山窑为最典型。它们是在天然土壁内开凿横洞,往往数洞相连,或上下数层,有的在洞内加砌砖券或石券,以防止泥土崩溃,或在洞外砌砖墙,以保护崖面。规模较大的在崖外建房屋,组成院落,成为靠崖窑院。有的还夹杂着窑洞式平顶房。 延安窑洞的窗户也许是整个窑洞中最讲究、最美观的部分。拱形的洞口由木格拼成各种美丽的图案。窗户分天窗、斜窗、炕窗、门窗四大部分。 二、窑洞的种类 由于自然环境、地貌特征和地方风土的影响,窑洞形成各式各样的形式。窑洞的种类细算可分十多种,但从建筑的布局结构形式上划分可归纳为靠崖式(明庄窑)、下沉式(土坑窑)和独立式(箍窑)三种形式。 1. 靠崖式窑洞(崖窑)

陕西民居--土窑洞 走近窑洞 博宝艺术网https://www.doczj.com/doc/d610037322.html,来源:榆林日报 2012-11-21 14:21:09进入陕北,放眼远望,山峁沟壑间的绿树丛中,隐显着一排排窑洞,这就是陕北人世代居住的家。窑洞,古老而朴实的民居建筑,最真实、最完整地保留了人类建筑文化渊源的本真。陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。窑洞的学问 人类的祖先——猿人最早的居所是自然洞穴,用以抗风雨,御寒暑。到了石器时代,人们用石片等简单的工具在土崖上掘些洞穴,铺上软草,用树枝遮挡洞口,成为舒适的居息处,且又能较好的防备猛兽的侵扰。到了先秦时代石窑才逐渐出现,但石窑是达官贵族,豪门富商才有能力修建的,一般人还是以土窑洞为居所。经过数千年的发展,人类社会达到了高度文明,窑洞在陕北的居所地位还是名列魁首。随着社会的发展,人民生活水平的提高,居住条件有了翻天覆地的变化,还是没有摆脱洞穴系列,只不过由原始洞穴演变成土窑,再由低级进化成高级的石窑洞。现在有的人家把窑洞装修的十分现代化,那也不过是高级洞穴罢了!陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地

上的优越性和生命力。 窑洞最大的优越性是冬暖夏凉,冬季北风呼啸,滴水成冰,窑内暖和如春。夏季烈日似火,热浪翻滚,窑内却凉爽似秋。火炕特别适宜老年或风湿病人居住,它有保暖和热灸作用。窑洞的形制有土窑、接口窑、石窑几种。土窑在人工洞穴上发展而来,属窑洞的初级型。农民选择一向阳的胶土崖,用镢头刨齐崖面,开个长方形口子,称窑口,挖进一两米后,向顶部及左右拓展,修成拱形洞。窑口安装简易方形小门;窑内用麦鱼、黄土和泥粉刷;用石板、黄土垒灶盘炕,即可居住。这种窑在古代是贫富人家共同的居所模式,接口窑、石窑出现后,仍是贫民安身立命的居息之地。这种窑采光不好,空气流通差。建国后这种土窑基本淘汰,作为牛羊圈使用。 接口窑,是为了加固土窑窑面和窑口,防止雨水冲刷和塌陷发展而来的一种模式。在土窑的基础上,将窑口扩大成拱形,按窑口拱大小加砌3~5尺进深的石拱窑面,也叫挂面子。做圆门窗即成。接口所用石料为不规则石片、石块,以插花墙、平垒做成,后用泥糊住窑面,叫泥糊马面。用规则长方石料接口,窑面不泥,根据石料凿打形式分锤子活、出面子活。泥糊马面接口窑,在过去是中等生活水平农户的居所;现在人们修窑无论接口还是石窑都成出面子活了。接口窑外表像石窑,内则仍是土窑,比土窑坚固了,光线增强了。

浅谈陕北窑洞 摘要:陕北主要指陕西省延安,榆林地区。陕北窑洞建在黄土高原上,是天然黄土中的穴居形式,冬暖夏凉。同时,窑洞创造了陕北的文化,使得陕北文化有了黄土的深厚,大漠的宽广,和黄河的奔腾。同时,我相信窑洞在未来的生活中同样会给陕北人民带来巨大的财富。 关键词:窑洞,黄土,土窑,石窑,历史,文化,经济 陕北窑洞中国北方黄土高原上特有的名居形式,中华名族就是在窑洞中生存,繁衍起来的。早在120万年以前,黄土开始堆积,先民的穴居便在陕北落下了深根,从此,窑洞是黄土高原的产物,更是陕北的象征。 一、窑洞的自然基础 窑洞的形成受自然环境,地貌特征的影响,形成了土窑,石窑,砖窑等主要类型,形成多样,千姿百态,如同满天繁星散落在黄土高原的前丘百壑之中。 (一)、黄土高坡形成的条件 干燥,黄土,大风造成了这些地区特殊的景观。春冬季,干燥的气候 使得黄土浮于地表,大风又将这些黄土带到空中,使得这些地区更加添加 了一些悲壮又豪放的气氛。 光照充足。由于此地区比较寒冷,庄稼大多是一季的,即春种秋收, 冬天便没有了农活。在冬季温暖的阳光下,一排男女老少蹲在墙角晒太阳, 男人抽袋旱烟,女人拉家常,是此地特有的风景线。不过,随着经济的发 展,这道风景线也仅仅偶尔能在农村看到。 窑洞是这个地区典型的住房。陕北现在还有窑洞,冬暖夏凉,特别适 合于居住。但是从外形上不太适合现代人的审美和居住需要,已被很多人 摒弃。但农村仍有许多窑洞。 (二)、黄土高坡问什么适合修建窑洞 来自地质专家的研究表明,这是黄土的特性和当地的气候条件决定的。经历过不同的地质年代和气候条件,黄土的性质发生了变化。在早期的干冷气候环境中,黄土高原上的土质还比较疏松,黄土中的胶结物含量也非常少,不具备土壤结构,所以抗侵蚀的强度比较低,一旦遇水就会崩解湿陷。雨水汇集径流在疏松的黄土地上切割,在黄土高原形成深浅不一的切沟。到了后来,气候变得温暖潮湿,大量的生物开始在黄土高原生长繁殖,它们促进了黄土高原成壤,并使古壤的有机质与胶结物含量得到提高,从而使黄土具备了较强的抗侵蚀力,这就为古人在黄土层上挖凿窑洞创造了条件。 据介绍,黄土的矿物成分以石英构成的粉砂为主,因而黄土地层构造质地均

陕西窑洞 窑洞,是中国北方黄土高原上特有的民居形式,中华民族的祖先就是在窑洞中生存、繁衍和 壮大起来的。窑洞分土窑洞、石窑洞、砖窑洞、 土基子窑洞、柳椽柳巴子窑洞和接口子窑洞多种。窑洞是黄土高原的产物,陕北农民的象征。在这里,沉积了古老的黄土地深层文化人民创造了陕 北的窑洞艺术(民间艺术)。过去,一位农民辛勤劳作一生,最基本的愿望就是修建几孔窑洞。有 了窑娶了妻才算成了家立了业。男人在黄土地上 刨挖,女人则在土窑洞里操持家务、生儿育女。 小小窑洞浓缩了黄土地的别样风情。深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供 了很好的发展前提。同时,气候干燥少雨、冬季 寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十 分经济、不需木材的窑洞,创造了发展和延续的 契机。由于自然环境、地貌特征和地方风土的影响,窑洞形成各式各样的形陕北窑洞式。但从建 筑的布局结构形式上划分可归纳为靠崖式、下沉 式和独立式三种形式。建筑材料少,工匠少,施 工便利,不占用土地,不破坏环境。

陕北延安窑洞,其中夹杂着窑洞式平顶房。 窑洞是自然图景和生活图景的有机结合,渗透着 人们对黄土地的热爱和眷恋之情。窑洞防火,防 噪音,冬暖夏凉,既节省土地,又经济省工,确 是因地制宜的完美建筑形式。人们利用黄土的特性,挖洞造室修成的窑洞叫土窑洞,一般深78米,高3米多,宽3米左右,最深的可达20米。窗户 有两种,一种是1平方米左右的小方窗;另一种是约34平方米的圆窗。其特点是冬暖夏凉。用石头 作建筑材料,深79米,宽、高皆为3米左右的石 拱洞,叫石窑洞。砖窑的式样、建筑方法和石窑 洞一样,外表美观。一院窑洞一般修3孔或5孔,中窑为正窑,有的分前后窑,有的1进3开。窑洞一般修在山腰或山脚下的向阳之处,窑洞上面的 脑畔栽了很多栽树木和花草。 靠崖式窑洞(崖窑) 靠崖式窑洞有靠山式和沿沟式,窑洞常呈现 曲线或折线型排列,有和谐美观的建筑艺术效果。在山坡高度允许的情况下,有时布置几层台梯式 窑洞,类似现代楼房。 下沉式窑洞(地窑) 下沉式窑洞就是地下窑洞,主要分布在黄土

中原地区窑洞式民居的文化分析 中原地区窑洞式民居的文化分析‘◆一¨。。。々: , 专\\:,~;原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任本人承担。学位论文作者: 日期:驯年岁愚沪学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品,知识产权归属郑州大学。根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有

关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。学位论文作者: 日期:纠睁脚摘要摘要窑洞式传统民居其内部空间全部是在土中开挖的,人们居住于土体中,是一种没有建筑的建筑空间。它给人们提供的营建成本的廉价性和居住舒适性, 使得其它建筑类型都显逊色。不同的地域文化孕育出风格迥异的窑居特色。中原地区窑洞式传统民居生根于中原大地,形成了中原人特有的物质生活方式和窑居特色,窑洞建筑和其形式构造以及空间组合无不显示着传统的区域窑居的艺术特色和魅力。窑居建筑在建造过程中,最大限度地与大地融合在一起,充分地保持自然生态环境风貌,是建筑生根于大地的典型代表。这正是一种真正

与自然和谐的原生态的文化艺术表现形式,所包含的文化内涵和生态意义深刻且重大。如果我们不懂得珍惜,其实所丢弃的时祖辈传给我们的最重要的智慧、经济和财富。窑洞建筑在飞速的现代化进程中,正迅速的老化、消失,这是一种地域文化失落的危机。从中原整个窑洞分布区的现存窑洞建筑入手,进行调查研究、资料收集,用从整体到个体,在上升到整体的研究方法,总结中原窑洞式民居的聚落特征、建筑类型、平面布局、装饰特点,借助“天人合一”、地方民俗与建筑民俗文化、风水堪舆、儒学礼制等传统文化对中原窑洞式民居进行分析,挖掘蕴涵在该地区窑洞民居建筑中的历史文化价值、建筑艺术的审美价值、科学研究和合理利用的价值,最后提出对中原窑洞区民居的保护和文化遗产传承的重大意义。关键词:中原窑洞式民居;传统文化;民俗文化;文化遗产传承,,. ,. . , ,. ,. 、

陕北民居——窑洞 摘要:陕北窑洞主要是适应黄土高原的地质、地貌、气候等自然条件下产生的特色建筑。窑洞选择了黄土高原,黄土高原选择了人,人也选择了窑洞。这种“天人合一”的自然辩证法则,似乎隐藏着不可言破的玄机。本文从陕北窑洞的历史演变、结构特点、类型以及建筑格局等方面入手,简单介绍了窑洞的基本情况,让人们对窑洞以及居住在窑洞的人民的生活面貌有了初步的认识和了解。 关键字:历史演变类型结构特点建筑格局 Northern Shaanxi folk House - cave Abstract:cave dwelling served primarily to adapt of the loess plateau in northern Shaanxi under natural conditions such as geology, geomorphology, climate characteristic of the building. caves in loess plateau of selected, select a person in the loess plateau, who chose the caves. this " oneness " of dialectics of nature, seems to hide their statements cannot be broken. this article from the history of the cave in northern shaanxi, architectural art, type, and areas such as architectural patterns, describe briefly the basic situation of the cave, so that people on the caves and the life of the people living in the cave with preliminary knowledge and understanding. keywords :historical evolution types architecture art building structure 一历史演变 陕北建造窑洞,最早应该始于周代,半地穴式。秦汉后发展为全地穴式,就是现在的土窑。明朝中叶,开始用石块做窑面墙。明末清初,当地人仿土窑模式建起了石砌窑洞。现在也有用彩色瓷砖添窑面和分割厅室及上下两层楼房式的新窑洞。住着更加舒适宜人。

陕西窑洞 窑洞是黄土高原的产物,陕北农民的象征。在这里,沉积了古老的黄土地深层文化,人民创造了陕北的窑洞艺术(民间艺术)。过去,一位农民辛勤劳作一生,最基本的愿望就是修建几孔窑洞。有了窑娶了妻才算成了家立了业。男人在黄土地上刨挖,女人则在土窑洞里操持家务、生儿育女。小小窑洞浓缩了黄土地的别样风情。 窑洞一般修在朝南的山坡上,向阳,背靠山,面朝开阔地带,少有树木遮挡,十分适宜居住生活。一院窑洞一般修3孔或5孔,中窑为正窑,有的分前后窑,有的1进3开,从外面看4孔要各开门户,走到里面可以发现它们有隧道式小门互通顶部呈半圆形,这样窑洞就会空间增大。窑洞一般窑壁用石灰涂抹,显得白晃晃的,干爽亮堂。窑洞内一侧有锅和灶台,在炕的一头都连着灶台,由于灶火的烟道通过炕底,冬天炕上很暖和。炕周围的三面墙上一般贴着一些绘有图案的纸或拼贴的画,陕北人将其称为炕围子。炕围子是一种实用性的装饰, 它们可以避免炕上的被褥与粗糙的墙壁直接接触摩擦, 还可以保持清洁。为了美化居室, 不少人家在炕围子上作画。这就是在陕北具有悠久历史的民间艺术--炕围画。陕北窑洞的窗户比较讲究,窗户分天窗、斜窗、炕窗、门窗四大部分,都有剪纸装饰。它们根据窗户的格局,把窗花布置得美观而又得体。窗花贴在窗外,从外看颜色鲜艳,内观则明快舒坦,从而产生一种独特的光、色、调相融合的形式美。窗格疏朗,阳光可以自由地透进来。 深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供了很好的发展前提。同时,气候干燥少雨、冬季寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十分经济、不需木材的窑洞,创造了发展和延续的契机。由于自然环境、地貌特征和地方风土的影响,窑洞形成各式各样的形式。但从建筑的布局结构形式上划分可归纳为靠崖式、下沉式和独立式三种形式。 陕北延安窑洞,其中夹杂着窑洞式平顶房。窑洞是自然图景和生活图景的有机结合,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋之情。 靠崖式窑洞(崖窑)

黄土高原文化 黄土高原 从商代到周代这近千年的漫长岁月里,陕北黄土高原一直处在动荡之中,陕北族民们在战争的一次次冲击下,不断解体,又不断组合;不断减少成员,又不断增加新的成员。如此经过多次大的反复,终于以较为固定的形式存在了下来。这种形式主要表现为:政治上保持着相对的独立性;经济上以农业、游牧、游猎三业并举的方式出现;社会流动性强却又趋于封闭;保持着较为原始的信仰习惯及民情风俗;民间文艺具有了自己的形式和风格。 由此可知,时至周后期,黄土高原文化的基本模式已经形成。这是一种多元体文化结构,是牧、猎文化与农耕文化经过长期的融合后所产生的合成文化。在这个融合中,经济形式的多样化起着决定这种文化的性质的作用,而经济形式的多样化又源于多部族的融合。这种合成文化,既区别于华夏的农耕文化,又区别于其他游牧游猎部族的牧猎文化,因而它有着自己多方面的特点。这种文化形态发展到东汉时期已经完全成熟,逐渐稳定下来,一直延续至20世纪初。[1] 黄土高原文化- 特色文化威风锣鼓

威风锣鼓 威风锣鼓在历史上人们把它仅作为激发斗志,奋勇杀敌的一种战斗号角,而后便作为民族艺术流传下来,成为我国黄土高原的特色文化。 威风锣鼓是流行于地区的一种集体敲击表演,得名于鼓手表演时展示的各种勇猛姿态。它常常在庆祝农历新春,丰收,群众游行和其它欢乐的场合表演。威风锣鼓最早据说是在古代尧帝时期出现。到现在已经有4000多年的历史。每年农历四月初八,尧帝的两个妻子娥皇和女英去看她们的父母时,尧所在的部落的人们敲锣打鼓为她们送行。当她们回来时,她们村的人们也以同样的方式欢送她们。从那时起,威风锣鼓就成了一种习俗。许多大村庄都有他们自己的锣鼓队[2] 黄土高原文化- 窑洞文化

浅 析 陕 西 窑 洞 毛文颜 (西南民族大学化学与环境保护工程学院2002级城市规划班 2005.11.9) 摘要[1]:陕西窑洞主要分布在陕北,指陕西省延安、榆林等地的窑洞式住宅。它建在黄土高原的沿山与地下,是天然黄土中的穴居形式,冬暖夏凉,不破坏生态,不占用良田,是经济省钱的建筑方式。陕北窑洞有靠山土窑、石料接口土窑、平地石砌窑多种,一般城市里以石、砖窑居多, 而农村则多是土窑或石料接口土窑。主要形式有地坑窑、沿崖窑、锢窑。窑洞的布局十分灵活,多随地势挖掘,无固定的朝向,由成排的圆拱组成重重叠叠、高低错落的村落。 关键词:地坑窑 沿崖窑 锢窑 窑院 1 中国传统民居的地下空间环境[2] (1)与大地相联系 生土窑洞的院子、土坯、间楼都是用生土夯打或土坯砌筑的,有的整个村庄建在地下,是建筑生根于大地的典型代表,其自然风格与乡土气息充分体现了敦厚朴实的性格。 (2)冲沟里的村庄与水土保持 在冲沟中进行村落建设,以改善黄土高原的环境,控制水土流失。 (3)地下村庄、文明建筑 生土窑洞民居可分为地坑式、沿崖式及土坯拱式三种。地坑式是地面上挖坑,坑内三面或四面开凿窑洞居住;沿崖式是沿山边及沟边开凿窑洞,不占耕地,节约良田;土坯拱式 以土坯拱后覆土保温,是建在地面上的窑洞。三种窑洞不论是地段的利用、院落的划分、上下层的 交通联系、采光通风及排水方式等,都有很巧妙的处理方法。 (4)地下空间 地下窑洞的组合保持了北方传统四合院正房三间的格局,有厨房和贮存粮食的仓库、饮水井和渗水井以及饲养牲畜的棚栏,形成了一个舒适的地下庭院。地下民居体现了特殊功能与低造 价的统一,无内衬的黄土窑洞约为一般地面建筑造价的1/10。在人与自然的关系中表现了人工与 自然的结合,窑洞受自然条件和环境的支配,人工融于自然之中。 (5)明暗的图案 在窑洞式民居中,由地上的门楼通过隧洞渐次地进入地下庭院的过程,光的明暗变化具有明显的导向作用。 (6)闪烁的光线 为什么人们感到透过晃动的树叶或花格窗的光线非常美?是因为过于强烈的直接光产生强烈的明暗对比,给人以不快感;以暗墙为背景的窗边角处有炫咣,树叶或花格窗减少刺眼的炫 光;透过小尺度的图案有特殊的视觉效果。小窗棂还可以建立黑白图案,这种图案在窗的边角处加 密,光线由边角逐渐加强到窗的中部,尤其是窗的顶部是窗户进光较强的部位,许多老式窗格图案 设计都依据这个原理。 2 靠崖式窑洞[3] 靠崖式窑洞主要分布在甘肃、山西、陕西、河南四省,数量密集、最有代表性的要数河南、陕西两省。陕西省最有代表性的要数米脂县桥河岔乡刘家峁村的姜耀祖窑洞庄园了。姜耀祖宅修建在陡峭的峁顶上,具 有上、中、下三层院。它是一个有几十孔窑洞的建筑群落,门外是十八米高的悬崖,崖上筑以城堡,城堡 东北角布置角楼,城垣上面还有碉堡。进入院落要先上一个大陡坡,进入拱形的堡门,然后穿过弯曲的隧 道,就可来到管家院。不进管家院,再穿过一个倾斜的隧道,就能到达正院。如果要到宅子外围的土悬崖 上,还需再穿过一个倾斜的隧道。这是宅子的一套防卫体系。正院与下面的管家院也有暗道相连,暗道是 隧道形式,里面是陡直的台阶。 3 以十里铺窑洞为例[4] (一) 概况 十里铺在陕西省长武县城西十里,古丝绸之路的北路所经。 窑洞是横穴,是陕西、甘肃、山西、河南黄土高原上最普遍的住居形式。它起源远古,《易系辞》说:“上

由山西窑洞引发的关于建筑通风设计的思考 发表时间:2015-09-28T10:44:00.617Z 来源:《基层建设》2015年5期供稿作者:徐菱励[导读] 北京林业大学北京海淀一般化从新型窑洞的热压通风,我们可以将此种方法普及到一般建筑中去,例如2010 年上海世博会日本馆中的循环呼吸柱。 徐菱励北京林业大学北京海淀 100083 摘要:以山西传统窑洞为研究对象,通过文献数据分析和实地调研两种方式,提出了山西传统窑洞建筑的通风设计策略。旨在将自然通风的绿色生态方式由传统窑洞普及到现代建筑中去。 关键词:山西窑洞;热压通风;通风;建筑设计 1.现象发现在我的印象中窑洞建筑是借助自然条件达到冬暖夏凉的室内环境的建筑形式,在采光和通风方面有它的局限性。但是事实却不是这样,虽然目前建筑技术、材料和形式都日趋多样化,但很多居民仍选择居住在窑洞中,这就表明窑洞建筑也在不断改进。在保持其原有经济性、区域性、简易性、舒适性、生态性的前提下,窑洞建筑在采光和通风上也有了一些新的技术。 我们在窑洞里待了一段时间,发现并没有发生通风方面的问题,并没有觉得很不舒适。我们推测是现代窑洞在通风上采取了一定的措施加强了室内空气的流通。查阅相关资料了解到一些关于新型窑洞加强通风的措施,推测可能是用了热压来加强室内通风。使部分空气在阳光的加热下膨胀,产生一定的压强,对空气有外力的作用,促使空气流通,得到通风。 2.理论现代窑洞建筑采取了热压来加强室内通风。使部分空气在阳光的加热下膨胀,产生一定的压强,对空气有外力的作用,促使空气流通,得到通风。 3.原理阐述3.1 国内窑洞发展现状目前国内的窑洞建筑按形式可划为传统窑洞和新型窑洞两类。传统窑洞建造工艺简单,主要借助自然条件达到冬暖夏凉的室内环境。其主要形式有靠崖式、下沉式和独立式。最常见的是靠山式窑洞,约占总数的70%以上。 3.2 传统窑洞的优点①良好的节能性:窑洞顶部一般有至少1.5m 厚的覆土,夏季的热气和冬季的冷气都不易渗透,因此制冷和采暖的耗能与费用会相对较低。 ②就地取材,造价低廉,施工简便:靠崖式窑洞窑是运用“减法”建造,直接在崖壁上挖掘而成,既节省了材料费用,又降低了工程造价。 ③节省耕地:陕北地区耕地十分有限,近年来随着西部大开发的推进,耕地被侵占的现象日益严重,而靠崖式窑洞是在崖壁上创造居住空间,不会占用耕地。 ④窑洞四壁由生土包围,具有很好的防火、防漏和防噪效果,而且经久耐用。 3.3 传统窑洞的缺点①通风不佳:靠崖式窑洞只能在一侧设置门窗,其他三面及屋顶均是封闭的,因此只能在门窗处形成小范围的空气循环,通风状况极其不好。 夏季时室内空气不能及时更新,极易滋生细菌;而冬季时由于灶台的使用,室内部分空气从烟囱排出,造成室外冷空气从门窗缝隙出渗入,降低室内热舒适度。 ②采光有限:只能单侧采光,采光量有限,只有在阳光充足时才能获得部分阳光,造成室内后部长时间无阳光照射。 ③阴雨天气易受潮:窑洞是以生土为建筑材料,易受水份影响,尤其遇上连续阴雨,生土的含水量增加,无法及时蒸发就会渗入室内;而且由于通风不佳,空气无法快速循环更新,造成室内空气湿度过大,令人不适。 3.4 新型窑洞的通风措施①利用太阳能烟囱加强室内自然通风结合当地的生活方式,夏季时在传统窑洞原有的烟囱上端附加玻璃罩,组合成太阳能烟囱,利用阳光加热烟囱上端空气,增大烟囱内空气温差,利用热压通风来加强空气流动;研究测试表明:当烟囱的长宽比约为12∶1,出风口向下倾斜4°时,通风效果最佳。冬季时将玻璃罩取下,烟囱正常使用,操作简单、使用方便。 ②利用附加阳光间加强室内自然通风在传统窑洞原有山墙外侧增置阳光间,夏季时通过植物及可调百叶,阻挡直射阳光。冬季则利用阳光间对入室新风进行预热,同时还可以为居民提供一个休憩娱乐和暂存物品的空间,造价较低,实用性强。 ③利用水井和地面土层调节入室空气温度。结合当地的自然条件,在地下增设室内与水井的连通管道,利用水井和地面土层对入室新风进行预热和冷却,减小新风与室内空气的温差,提高室内舒适度。 3.5 运行原理①夏季运行原理夏季,太阳能烟囱底部的吸热板吸收太阳能,使烟囱内空气温度升高,热空气上升形成负压区,室内上空热空气通过烟囱上端出风口(D)进入烟囱,同时新鲜空气通过水井与地面土层冷却后由室内地面新风入口(F)进入室内,如此促进室内空气循环,同时起到降温作用。在日照较为强烈时,调节阳光间百叶角度,结合庭院中的落叶乔木,阻挡直射光线。与此同时,阳光间顶部出风口(A)开启,利用热压原理带动阳光间内空气的流通(图1) ②冬季运行原理冬季,传统窑洞主要依靠取暖灶台来提高室内热舒适度。此时将太阳能烟囱取下,由于阳光间庭院乔木树叶脱落,调节阳光间天窗百叶角度,保证充足的阳光射入,对其内部空气进行加热;同时将其外侧风口关闭,窑洞山墙面风口打开(C)。煤炭燃烧时产生热量,使烟囱内空气温度升高,热空气上升形成负压区,室内底部冷空气通过灶台底部进风口(G)进入烟囱,新鲜空气通过水井和地面土层第一次预热后由阳光间内地面新风入口(E)进入其内,经阳光间第二次预热后通过山墙上部进风口(C)进入室内,如此促进室内空气循环,改善室内的空气质量(图2)