1.1.《雅典宪章》

《雅典宪章》首次把城市拆分为四个基本功能:居住、工作、游戏与交流,并认为它们是城市形态构成中应该彼此分离的元素,不主张不同活动的相互混合。由此形成了功能主义城市理论的基本思想:

①将城市空间按特定的功能要求分为若干领域;

②每个领域内部追求均质与纯化。为了维护其内部的性质,每个领域的界面,通常是由具有折断性的封闭曲线所构成;

③领域与领域之间的关系建构在特定计划的通道联系上。

这种思想的形成基于两个基本的假设:⑴活动模式与空间模式具有对应的关系,并且这种对应关系是可以被预测的,由这种关系所确定的城市结构也就是可以被设计的。⑵规划城市的结构和形态可以独立存在,并且预先规划的结构要优于非统一规划的结构。

功能主义的城市理论其实质是一种“新城模型”。现代城市规划和设计中最卓有成效、影响最为深远、同时也最为根深蒂固的思想基础就是“新城模型”。从十九世纪上半叶的“工人新村”到

二十世纪初及二战后的“新城”,都在进

行着“新城模型”的研究和实践。

在20世纪20-30年代先后提出的城

市规划理念,“明天的城市”(The City of Tomorrow,1922)、“伏瓦生规划”(Plan Voisin,1925)和“光辉城市”(The Radiant City,1931)等等都采用了高度

密集的形式、自成一体的结构,构成全新

的城市形态,

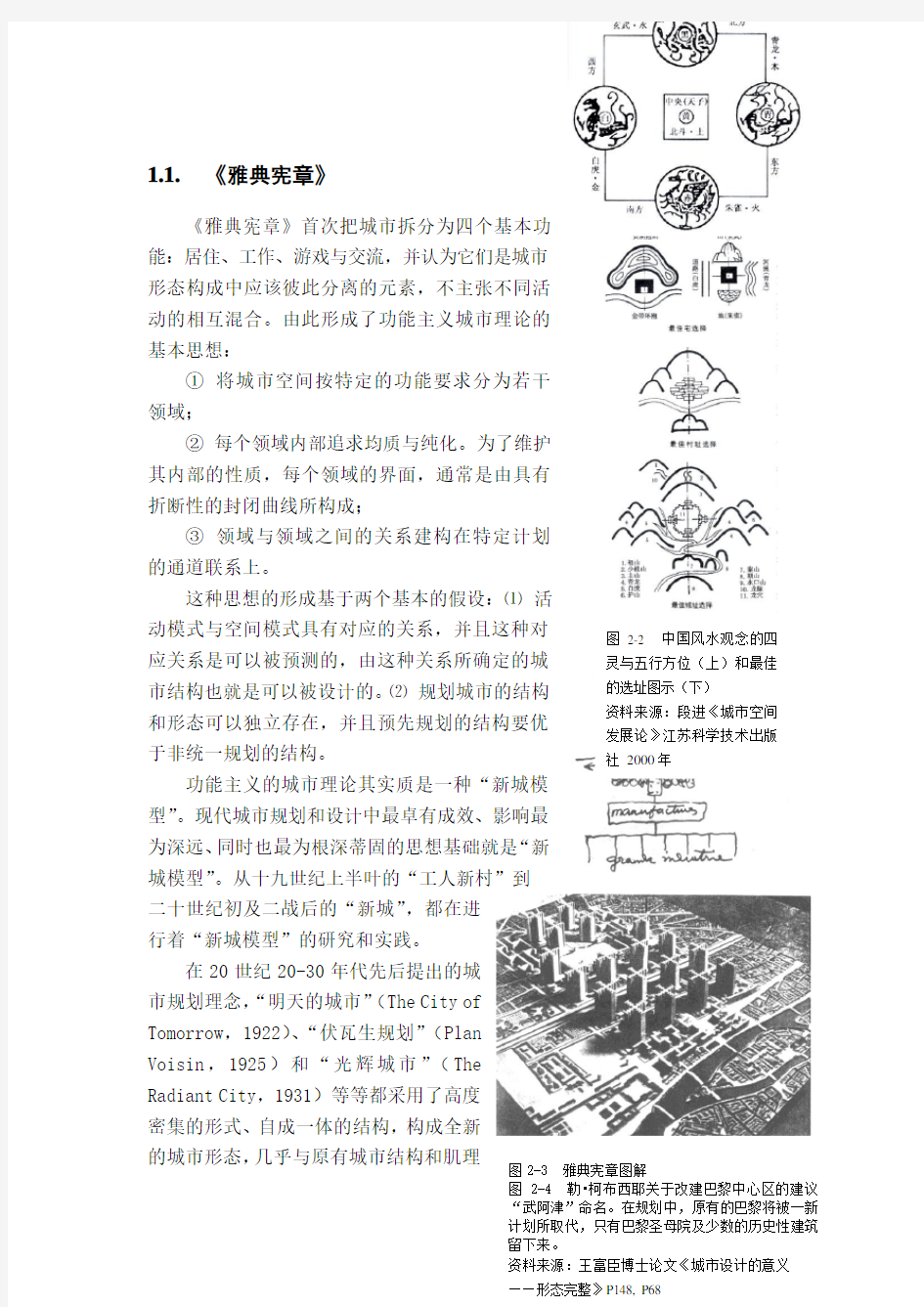

几乎与原有城市结构和肌理图2-2 中国风水观念的四灵与五行方位(上)和最佳的选址图示(下)

资料来源:段进《城市空间发展论》江苏科学技术出版社2000年

不发生任何关联。尽管这些方案都没有实施,但它对后来的设计思想的影响是巨大的。

《雅典宪章》在提出功能分区的同时,也提出应将居住作为城市的一个首要的要素。一切城市计划应该以一幢住宅所代表的细胞为出发点,将这些同类的细胞集合起来以形成一个大小适宜的邻里单位。以这个细胞为出发点,各种住宅、工作地点和游息地方应该在一个最合适的关系下分布在整个城市里。建立居住、工作的游息各地区间的关系的基本原则是“务使在这些地区间的日常活动可以最经济的时间完成,这是地球绕其轴心运行的不变因素”。《雅典宪章》还提出了由城市与乡村彼此融会为一体而构成所谓区域单位的要素,这些区域单位的发展有赖于地理的和地形的特点、经济的潜力和政治的和社会的情况。(插图2-3,2-4)

《雅典宪章》中曾提出“有机的城市之各构成部分的大小范围,应该依照人的尺度和需要来估量”。这里的“有机的城市”是指城市功能和布局合理,运转顺畅的“有机构成”的城市与后来的“有机城市”并非一个概念。

1.2.有机城市理论

“有机”作为一种概念提出,源自于18、19世纪生物学的发展,它表述的是具有生命现象的生物体的内在特征:新陈代谢、动态演化、统一整体。“生命现象,如新陈代谢,应激性,繁殖,发育等等,只能在处于空间与时间并表现为不同复杂程度的结构的自然物体中找到。我们称这些自然物体为‘有机体’。每个有机体代表一个系统,我们用系统这个术语所指的是由处于共同相互作用状态中的诸要素所构成的一个复合体。”1

有机理论的核心是把世界看成是相互关联的、动态平衡的整体。古代哲学中的这种自然有机论观念在文艺复兴时代发展成一系列关于自然的有机论哲学,它们的共同前提是:宇宙的所有部分同处在一个有机的整体中,它们相互联系、相互作用。所有的东西通过相互作用联结在一起。每一部分的变化都反映出宇宙其余部分的变化,世界各个部分的紧密联系不仅含有共同滋养和成长的意思,也包含共同承受痛苦的蕴涵。CIAM 1965年召开的第十次年会确定议题为“组织的流动性(Cluster Mobility)——建筑和城市规划的变化和成长”,会议总结指出:城市是一个变化和生长的极为复杂的有机体,而过去的机械理论不能与其相适应。“城市有机体”强调了城市内部的关联性和由此形成的城市整体的运转及其外部表现。

1 [奥]路德维希·冯·贝塔朗菲著,吴小江译金吾伦校生命问题 https://www.doczj.com/doc/dc17179993.html,/cnread1

(1)保罗·索勒(Paolo Soler)的有机城市理论:城市建筑生态学(Arcology)保罗?索勒(Paolo Soleri)最早将生态学与建筑学结合在一起,创造了“城市建筑生态学”(Arcology)理论。2该理论试图在生态学和建筑学融合的基础上建立关于城市规划和建筑设计的范式。保罗?索勒通过对自然界的长期的观察和他对有机生命结构本质的理解,总结出了“缩微化—复杂性—持续性(Complexity-Miniaturization-Duration)”的原则,并以此作为建筑生态学的理论基础。“所谓缩微化,是指在自然界复杂程度日益增加的前提下,精心利用所有的资源——例如物质/能量、空间/时间;复杂性是指在一个非常复杂的变化过程中,还同时簇生着许多其他的事件和过程;持续性是指在变化过程中,时间维度的延续。生命存在于复杂性和缩微化通过持续性起作用的地方。”3保罗?索勒认为,在地球上能成功进化的有机体都具有紧凑(compact)、三维度(three-dimension)、自维持(self-contained)和高度复杂(highly complex physical structure)特征的实体结构。城市作为一有机体,为了与地球上的生命演化的自然过程相一致,它就必须具有缩微化的、紧凑的、高度复杂的特征,并且是一个三维的、自维持的结构。他把这一理念称之为Arcology (ARChitecture-ecOLORY)。

依据保罗?索勒的理论,理想的城市被构想为高度综合并具有合适的建筑高度和密度,在最大限度容纳居住人口的同时,将居民安置在最为生态化、美好和缩微的环境中。生态城市理论追求高密度、整体性的城市形态,主张采用集中聚居,反对离散。通过高效率的聚居,将城市同周围环境间的相互作用和城市建筑的可接近性发挥到极致,从而最大限度的减少能耗。从1971年开始,保罗?索勒在亚利桑那州的阿科桑底城(The City of Arcosant)逐步实现着他的理想。城市建筑生态理论自60年代形成以来也在不断的发展之中,这种发展不仅体现在阿科桑底城自70年代开始的持续建设过程中,而且体现在理论的进一步深化上。其中,“两个太阳的城市生态学”体现了索勒对原始城市生态构想的哲学修正。这个构想正在逐步被描绘成极具美感的、整体的、实在的、同时又是能够最大限度地利用太阳能、将对不可再生能源的依赖程度减至最少的城市建筑。

在保罗?索勒的观念里,有机体形成生命和维持发展这一过程的关键在于从无机到有机的进化过程。在这一自我创造的过程中,系统的复杂性和缩微化是系统进化的前提条件。从对自然生命演化过程的观察中,他认为在“活力”(liveliness)的中心,必定存在着具有复杂性、缩微化和持续性的结构。自然

2参见Soleri, Paolo. 1969. Arcology: The City in the Image of Man. Cambridge, MA: MIT Press

3转引自宋晔皓,保罗?索勒里的城市建筑生态学. 世界建筑,9902

的创造性不断地被组织到更为复杂的关系中去。例如,在宇宙中,最初的大爆炸产生的尘埃和气雾形成了银河系,然后是太阳系,再后是地球。在地球内部,把简单的原子转化成分子形成了细胞,细胞不断的转化自身成为更为复杂的和更为缩微化的组合,最终形成一个就像人脑一样复杂的、高级的系统。从对这一过程的分析中,保罗?索勒得出的结论是物质从其惰性的、静态的矿物状态转变为一个充满活力的活的系统与这一系统的缩微化、自约束和复杂性的程度成正比。越是复杂的和缩微的系统,在宇宙的演化过程中越是有更好的机会获得发展,这就是持续性。

这里,“持续性”是城市作为有机体这一类比的另一目的性的特质。保罗?索勒总结了这种从形态到目的论的对有机体的解释:“在任何既定的系统中,最具活力的也是最具复杂的,最具复杂的也是最具缩微的,最具复杂和缩微的,也是最具可持续的。”4

保罗?索勒城市建筑生态理论的另一个总要观点是“自约束”。在保罗?索勒看来,“自约束”是建筑生态学的最重要的特征。没有自约束,城市就不能有效地和它周围的自然环境相互作用。保罗?索勒认为人类在其肌体结构内的自维持允许我们和另外的人进行交流和相互作用。在肌体内含有复杂的系统是任何有机体保持与外界有效交流的必备条件。同样,建筑生态将被包含在一个能进行交流、执行并完成某种任务的‘外壳’之中,如此一来,城市就具备了自我控制的能力和与外界的交流能力。因此,对保罗?索勒来说,满足缩微化-复杂性-持续性这一城市活力产生之源的唯一方法就是使其结构构成具有紧凑性、三维度、自约束的系统。

在保罗?索勒看来,城市,伴随着它的能量和信息交换、运动和相互作用,是一个最大的有机体,“一个有着上千个思维的有机体”。由此,保罗?索勒的城市结构布局是利用他所描述的有机体的结构特征作为模型,把活动组织在城市结构系统内。尽管“复杂性”、“活力”和“敏感性”是系统的最终目标,但正是三维化、自维持最终保留着来自类比的特质和实现了城市的最终目标。“活力和敏锐性是所有有机体内在复杂性和缩微化作用的结果。有机体是通过过程形成的,……被定义为内聚性裂变(implosive)。没有复杂性的爆发,甚至在地球上也不会有第一个生命的缝隙。一个相对简单的、缺乏活力的物质组合将永远不会具有形成生命的能力。”5

(2)C.亚历山大(Christopher Alexander)的整体有机理论:“秩序的本质”4Soleri, Paolo. 1983. Arcosanti, An Urban Laboratory Santa Monica, CA.:VTI Press.

51993.Selected Paolo Soleri Papers:1981-1993.V ol. 1. Arcosanti: Cosanti Foundation.

https://www.doczj.com/doc/dc17179993.html, /

(The Nature of Order)

亚历山大在其关于城市与建筑的理论探讨中一直在寻找一条可能存在着的城市建筑的“永恒之道”。四卷本的《秩序的本质》(The Nature of Order)包含了亚历山大将近30年来的所有研究成果。与近来的复杂性理论的研究结果相一致,他强调在宇宙中所有的结构物遵守同样的法则:从原子到结晶体,到生命,再到银河系。这一“法则”已经内植于人的意识之中,人类具有对这一法则的内在(尽管是潜意识)理解能力。人类的创造力有的服从了这一法则,有的则违反这一法则。那些服从这一法则的创造力就导致产生了人类伟大的成就,从工艺品到建筑到城市都是如此。

亚历山大的《城市并非树形》、《模式语言》及《一个新的城市设计理论》都对城市规划和设计产生过很大的影响。他的解决之道来自于城市,又应用于城市。在《秩序的本质》(The Nature of Order)中他对此做了更进一步的探索,揭示出城市或者街区的生长规则来自于自然演化的基本法则(laws of nature)。亚历山大发现与有机体的演化过程一样,是“过程”本身支配着一个城市的生长。他进一步指出,法则关注的是“过程”,而不是形式或规划。这种强调过程的思维方式对习惯静态图像思维的城市规划者来说似乎有些陌生,而对生物学家来说是再熟悉不过了,因为有机体的表征与过程紧密相关。这些宇宙法则不仅适用于“传统”城市,它们适用于所有的城市,包括在每一个时代和每一种文化,它提升了人类的活动的品质。

“整体性(wholeness)”和“过程(process)”成为亚历山大《秩序的本质》的核心论点。亚历山大认为“整体性”的形成是基于特定场所的自然演化“过程”的结果,两者具有内在的统一性和协调性。根据亚历山大的观点,任何事情都具有“整体性”,只是程度不同而已。所有具有“完整性”的事情都有一个值得注意的“中心”,这一中心自身又是另一中心的构成者。《秩序的本质》通过强化中心的形成过程建构了一个面向演化“整体性”的、标准的设计原型。亚历山大认为,一个“好”的中心将强化在其周围的另一些中心。既有的中心将被新增加的中心强化。最终的结果是形成一个连续的、层次分明的“中心”的集合,这些集合的“中心”被在各个层次上整合并得以相互加强。

来自“中心”的“演化整体性”过程通过结构保存性转换(Structure-Preserving Transformation)得以实现。“中心”利用亚历山大所称的“结构保存性转换”被另一“中心”精妙地组织并使之特征得以加强。当企图去强化某一中心时,那么对既有中心的结构以及该中心周围的结构应予以保护。这就需要对既有中心有一个仔细的观察,以保证对它的增加或组织是在增强系统的完整性。因此,设计就是利用结构保护性转换去强化现有中心并创造出一个新的中心。系统的完整性通

过系统的逐步生长而演化,是对“结构保存性转换”的反复应用。

亚历山大认为,城市作为一有机体,秩序是极为重要的,通过秩序“中心”被创造并被强化,结构性保护转换被应用。由此,“过程”变得至关重要。过程是包含着如何完成协同工作和如何被整合成一个“完整”的、自维持的生态系统。过程包含着秩序,“城市所有大尺度的秩序是可能单纯通过许多渐进的点滴行为创造出来的”。6

亚历山大认为,城市的形成和有机体的形成具有同样的机制,遵循着同样的法则。有机体“不是由上面指导而得出的奇迹,而是部分之间精妙组织起来的、协同作用而得出的奇迹:独自生长的细胞,互相传达,只由遗传密码控制的指令支配,它们相互间正确地活动,以创造一个不可详细预见的,但可以辨识类别的完整的个体。这也适用于一个城市。”由此,亚历山大认为,城市是由成千上万个个别的建造行为建造的,城市结构是各个局部之间自发相互作用的结果。“像生物学一样,一个城市的结构可以由共同语言中个别建造行为的相互作用构成,比蓝图和比总图更深、更复杂。而且的确,正像你的手,或窗外的花丛,它是控制各部分建构的规则相互作用产生的最好结构。”

“在成长着的有机体中,任何给定的时刻,成长的‘终止’或最终的‘目的’都没有意义。倒是存在一个转化的过程,它能够保持有机体的现存状态,……。”7亚历山大强调这种“过程”对有机体的重要作用。“整体性”就存在于自然演化的“过程”之中。

亚历山大的有机城市理论强调城市的演化是一个不断发生的、渐进的过程。在此过程中,城市各种因素和功能之间交错重叠,互存共生,生活形态的丰富性塑造了城市空间的多样性。这种多样性来自每个与特定事件相结合、具有个性特征的空间模式的整合,整合的连续发生使得个体的模式不断地成为更高一级模式的子模式,不朽的社会生活滋养出无穷的内在驱动,支持着空间过程的持续不断,造就着整体有机的空间发展。8

(3)萨里宁的有机城市理论

1967年,萨里宁在《城市,它的发展衰败与未来》一出中考察了城市的发展,提出城市更新在绝大多数的时间里都是以一种小规模的、渐变的方式进行的,萨里宁称之为“有机的城市生长”,是一种“适应性的改变”(Adaptive Change),具有极大的灵活性,既能充分适应复杂的现状,又能贴切地表达和容纳人们各方面的想法和需求。它将有机体现象与城市现象作了直接的对比。“我们不太费事

6C?亚历山大著,赵冰译,建筑的永恒之道. 北京:中国建筑工业出版社,1989 p381-383

7同上p382

8参考王富臣城市设计的意义——形态完整同济大学建筑系博士论文2002年p30-33

就能利用显微镜,在有机生命中看到两种现象:一种是许多个体的细胞,另一种是这些细胞相互协调而形成的蜂窝状结缔组织。这些现象,本身看起来似乎无足轻重,但使人惊奇的是,整个宇宙,小至极微,大至无穷,都是按照下列的双重思想组成的,即既有个体,又有由个体相互协调而形成的整体。另外,我们还发现,所有生物的生命力,都取决于:第一,个体质量的优劣,以及第二,个体相互协调方式的好坏。”他把建筑比作城镇的“细胞”,把城镇看作是在“有机秩序”控制下的有机体,主张根据城市的功能和多种条件,把城市有机地分解和组合为城市的各个区域,各区有大小不同的建筑体组成。他认为城市的建设是动态的,因此城市的布局要具有足够的“灵活性”,以适应有机体的生长。而且建筑群体还要通过建设绿地和其他措施得到保护,以保证它的环境质量。“只有当城市按人类建筑的基本原则发展成为人类艺术的成果时,城市才会在物质上、精神上和文化上臻于健康”。

在城市规划方法上,萨里宁提出了“有机分散”的理论,“真正的有机分散,开始于对城市各种活动的分布与相互关联进行安排。”在某种意义上,它可与“化学”处理的过程相比,因为“有机分散的进程,如同缓慢地和持续地进行的化学过程一样,起着作用和反作用,它明显地把城市的紊乱状态,逐渐转变为一种切实可行的秩序。可以说在受化学规律指导的转化中,原先混乱地随意分布的各种城市功能,现在适当地相互关联起来,形成了功能性的组合。”他提倡有计划、有引导地“沿着预定方向,走向明确目标,形成逐步演变”。他认识到规划“灵活性”的重要,要求有“充分灵活性的规则,可以在条件变化而出现新的要求时作出必要的修改”。他还提出要从事研究性的设计,除了有从现在到将来的规划,还要斟酌从将来目标向现在演变的种种可能性,“持续的和双重的积极思考”。他本人称他的理论为“动态设计(Dynamic Design)”。现在提倡的“动态规划”或“连续性规划”的概念,在萨里宁的思想中已具有萌芽。

1.3.马丘比丘宪章

马丘比丘宪章(1977年12月签署于利马(Lima)的马丘比丘山的古文化遗址) 以雅典宪章为出发点进行了讨论。雅典宪章提出,城市规划的目的是综合四项基本的社会功能——生活、工作、休憩和交通,而规划就是为了解决它们之间的相互关系,促进城市发展。这就引出了把城市划分为各种分区域组成部分的做法,于是为了追求分区清楚却牺牲了城市的有机构成,没有考虑到城市居民人与人之间的关系,结果使城市生活患了贫血症,城市里的建筑物成了孤立的单元,否认了人类的活动要求流动的、连续的空间这一事实。

马丘比丘宪章认为人的相互作用与交往是城市存在的基本根据。《马丘比丘》宪章批评了《雅典宪章》倡导的机械分区的做法,认为这样“牺牲了城市的有机构成”,是“否认了人类活动要求的流动的、连续的空间这一事实”。城市,作为一“生命有机体”,它的内在秩序的建立是通过系统内各组成要素的复杂的相互作用所导致的自组织行为而形成,并在整体的关联中维持着“生命”的平衡。城市规划与住房设计必须反映这一现实,同样要争取获得生活的基本质量以及与自然环境的协调。

马丘比丘宪章提出规划必须在不断发展的城市化过程中反映出城市与其周围区域之间基本的动态的统一性,并且要明确邻里与邻里之间,地区与地区之间以及其它城市结构单元之间的功能关系。城市规划师与政策制定人必须把城市看作为在连续发展与变化的过程中的一个结构体系,它的最后形式是很难事先看到或确定下来的。区域与城市规划是个动态过程,不仅要包括规划的制定而且也要包括规划的实施。这一过程应当能适应城市这个有机体的物质和文化的不断变化。

1.4.城市空间结构演变研究

从系统论角度来讲,城市是一个开放的复杂系统,不断地与外界进行信息、能量、物质的交换,而这种交换大部分要通过城市开放空间系统来完成。城市开放空间系统是城市各种生产和生态活动的载体;是城市中各种物质、能量、信息流动、转移、循环的空间介质;是城市地区人与自然生态关系协调发展的空间基础。作为人类行为的“空间投影”,城市空间在时而集中,时而分散,集中中有分散,分散中有集中的进化中演绎着。每一个具体的系统,都有促进和影响其发展的具体动力因素及其作用的机制。社会经济发展是空间结构变化的根本动因,功能——形态互适机制是其演变的主要机制,城市空间结构的发展演变是由各种动力因子共同作用的结果。9

长期以来,城市内部空间结构一直是各门学科竟相参与的研究领域,尤以建筑学、地理学、社会学、经济学的研究为最。不同学科关注的重点有所不同,所对应的研究方法也不一样。建筑学主要强调实体空间,也就是城市的物质空间,一般采用人类生态学或景观论的研究方法;经济学多研究城市的经济空间,偏于解释城市空间格局形成的经济机制,一般采用时间地理学或结构主义方法进行研究。而地理学和社会学多研究城市的社会空间,主要强调土地利用结构,以及人的行为、经济和社会活动在空间上的表现,多采用人本主义或行为主义的研究方

9谢永琴城市可持续发展的空间结构分析地城研究与开发,2002, 21 (3): 31-34

法。10

城市空间研究与城市地理学有着许多相关和重叠之处。城市地理学中的一些基础理论,如赖利(W.J.Rrilly)的“零售引力规律”和德国地理学家克里斯塔勒(W.Christaller)的“中心地理论”,成为空间研究的重要基础理论。中心地理论在一系列的假定条件下,提出了中心地等级序列理论,即在一个区域内,城镇作为中心地,向周围地区提供商品和服务,并且接受“人口门槛”和“服务半径”的制约。中心地规模越小,服务半径越小,数目就越多,只能提供较低档次的商品和服务;反之,中心地规模越大,服务半径越大,数目就越少,越有能力提供较高档次的商品和服务,但同时也能提供较低档次的商品和服务,并包含有多个较低级的中心地。在一个区域内由于存在多个同级中心地,它们之间会出现服务面的空档,经过各中心地的相互竞争,这些空档地区被相邻的几个中心地平分,根据消费者行为最短距离原则,被平分地区平分之后,在一个区域内具有多个同级中心地的理想服务范围变成蜂巢似的正六边形,具有数学上的最佳结构,这构成了最基本的地域细胞。这样,每一个次一级的中心地就成为六边形的六个顶点。各级中心地组成一个有规则的多极六边形图形,即一般均衡条件下的中心地空间分布模式。克里斯塔勒认为这种模式是根据市场原则、交通原则和行政原则形成的。11这种地域细胞的六边形结构表达了城市复杂体的自组织规律在空间上的反映,因而城市空间是随着城市运动而做出的反应和变化。

在空间研究与社会学方面,最早把二者结合起来的是盖迪斯(P.Geddes),他继承了美国社会学家拉伯雷的学说,提出了著名的“地点—工作—人”的空间模式。二次大战后,美国社会学教授伯吉斯(E.W.Burgess)发展了城市社会学家帕克(R.E.Park)的学说,创立了以研究城市中人与环境关系为主要内容的“城市结构—功能”理论,这其中芝加哥学派、行为学派、人类生态学、人文地理学等对城市社会学的发展做出了重要贡献。城市社会学注重文化变迁和社会行为对于城市空间结构的影响,注重城市社会问题与空间演变的相互作用关系,是城市空间结构研究的基础之一。

段进教授在1999年的《城市空间发展论》一书中将城市空间理论和发展理论进行交叉形成一个新的研究领域——城市空间发展研究,并分析了空间发展的深层结构,提出了城市空间发展的社会文化结构、经济技术结构、建设环境结构和空间政策结构四大体系,并总结出四个城市空间发展的基本规律:规模门槛率、区位择优率、不平衡发展率和自组织演化率。段进的研究将城市地理学、城市社会学、城市经济学、城市规划学、城市生态学等学科中关于城市空间的研究成果

10王开泳、王淑蜻、薛佩华城市空间结构演变的空间过程和动力因子分析云南地理环境研究Vo1.16No.4 11郭鸿懋、江曼琦、陆军、孙珏、王晶著城市空间经济学经济科学出版社 2002年第一版 P8-9

进行横向的综合与融贯,使空间的研究成为一个“独立的有机整体的领域”。段进将其研究的路径归纳为:从机械混合到生态系统;从分工协作到整体理论;从专门研究到综合研究、从理想方案到动态模型。12

城市空间结构任何一种变化都是共同作用而成的。对于促成空间结构演变的各个组成元素或分系统研究已经取得了一定的发展,而这些系统共同作用机制及相互关系的研究仍是处于比较初级的阶段。

1.5.城市复杂性和多样性理论

20世纪70年代,在科学界爆发了一场所谓复杂科学的革命13。许多不同领域的研究共同表明,这个世界并非直线发展的简单世界,而是一个相互制约和相互进化的“复杂”的世界,许多看似混乱无序、在以往的常规学科范畴中无法得到解答的现象,却正是世界充满活力的根本所在。Simon(1962)给复杂性的定义是:14“整体大于部分之和,这并不是就最终的、形而上学抽象的意义,而是就重要的、实用意义来说。知道了部分的性质及其相互作用的规律,要推断出整体的性质绝不是轻而易举的事情”。

美国桑塔费研究所的科学家们认为:15 复杂性系统具有将秩序和混沌融入某种特殊平衡的能力,它的平衡点——即常被称为混沌的边缘——便是一个系统中的各种要素从无真正静止在某一状态中,但也没有动荡到解体的那个地方。混沌的边缘就是生命有足够的稳定性来支撑自己的存在,有又足够的创造性使自己名副其实作为生命的那个地方。他们认为复杂系统的基本特性就是:系统内部存在着许许多多充满活力的独立元素,许许多多的独立元素在许许多多方面进行着相互作用,这些无穷无尽的相互作用使每个系统作为一个整体产生了自发性的自组织。在这个过程中,一组组单个的动因在寻求相互适应与自我延续中,或这样、或那样地超越了自己,从而获得了生命、思想、目的等等这些作为单个动因不可能具有的集成的特征。更进一步的是,这些复杂的,具有自组织性的系统是可以自我调整的。在这种自我调整中,它们并不只是被动地对所发生的事件做出反应,而是积极试图将所发生的一切都转化为对自己有利。并且,每一个这样自组织的、自我调整的复杂系统都具有某种动力。这种动力使它们与计算机集成电路块和雪花这类仅仅是复杂的物体有着本质的区别。复杂系统比他们更具自发性、更无秩序、也更活跃。

12段进城市空间发展论城市及建筑形态研究丛书江苏科学技术出版社 2000年8月底二次印刷 P18

13 [美]M?P 托达罗第三世界的经济发展

14转引自Ernst Mayr著生物学思想发展的历史https://www.doczj.com/doc/dc17179993.html,/book/kepu/shengwuxue/

15转引自方可复杂之道城市规划1999.7

美国桑塔费研究所提出复杂性系统具有几个基本的特征:

(1)系统内存在着大量富有活力的独立元素,元素间不断的相互作用使整体产生了自发性的自我组织。

(2)系统可以自我调整,不仅表现为被动地对外界刺激做出反应,而且还积极地试图将所发生的一切转化为对自己有利。

(3)每一个自我组织、调整的系统都有某种产生更为复杂和组织系统的能力,具备复杂性的系统更具自发性,更无秩序也更活跃。

复杂学科的发展目前已经涉及到自然科学、管理学、社会学等各个领域,并且直接改变着人类科学研究的思维方式(见表2-1)

复杂性理论认为,“复杂性”是世界的本质属性,它具有将秩序和混沌融入某种特殊平衡的能力,这种能力既有足够的稳定性不断地支撑自身的存在,又有足够的创造性来进行自我组织和自我调整。生命正是通过其内在复杂性及其由此产生的自组织机制得以实现的。生命现象通过自组织维持其结构的高度有序,而且随着进化,有序性在不断增加。复杂性理论介入城市研究,“城市是一个复杂体”目前已为学术界所广泛接受。构成城市复杂性的元素是多种多样的,它们之间的相互作用使城市(或地区)形成自身特有的各种相对稳定的制约关系,而这些关系往往是“非线性的”和“不可见的”,M·格伦桑纳斯称之为“城市文本”(Urban Text),是需要人们去“解读”的。

表2-1 五个复杂性学派比较16

城市空间的适应性要求城市结构构成的复合性和形态表现的多样性。它涉及到自然、社会和人工环境,有着更为复杂的适应机制。城市作为一复杂系统,它的进化具有自组织演化的特征。正是这种自组织演化使城市具有了多样化的特点。J·雅各布斯在《美国大城市的生与死》(1961)中提出城市多样性的观点,

16成思危复杂科学、系统工程与管理许国志主编系统科学与工程研究上海上海科技教育出版社, 2000, P12~ 23

认为城市的活力在于错综复杂并且相互支持的城市功能,并形成丰富多彩的城市空间,“多样性是大城市的天性”(Diwersity is nature to big cities)。她认为现代城市规划理论把城市多样性看作意外的、无秩序和无规律可循的不良产物而主张摒弃的做法,实际上是“反城市的”。

C·亚历山大在《城市不是一棵树》(1965)中从心理学和行为学角度对城市的复杂性进行了进一步的阐述,他认为,城市环境的复杂性反映着人类行为以及深层次(如心理、精神方面)的复杂的需求,城市并不是一个直线发展的简单的树形结构,他认为整齐规矩的形体规划否定了现状的复杂性,摧毁了复杂城市环境中存在的诸多有价值的东西,导致了城市宜人环境的丧失。他强调,“有生命的”(alive)建筑和城市设计应当去探索城市与人类行为之间的复杂的、深层次的联系,而不是试图去清除这种关系。E·F·舒马克《小就是美》(1973)和R·文丘里《向拉斯维加斯学习》(1972)也提出城市的活力和美根源于城市的复杂性,根源于各种城市元素之间复杂的相互作用。

城市内在的复杂性和发展变化的连续性是城市活力之所在。它源于生活的真实,并赋予生活以意义。自组织演化是复杂性系统的一个基本特征。它普遍存在于事物的发展过程中。物种的进化、经济的运行、社会的发展等都是自组织的结果。世界的非线性本质决定了自组织演化的客观必然性。城市发展过程中的自组织演化使其具有了整体性的特征,这种整体性意味着结构完整、过程完整、关系完整。表现为时间上的连续性、空间上的整体性、结构层次的复合性和形态构成的多样性。

1.6.城市文脉与城市生态理论

城市多样性是城市保持活力的前提,而多样性的另一个重要来源是城市的历史性、文化性、地方性等城市传统。其中文脉作为联系历史、现实与未来的线索,贯穿于城市形态多样性形成的始终。“文脉”是随后现代出现而出现的,作为后现代主义城市理论中的一个重要的概念,它所激起的是对历史、文化和人类活动的重视。它既表述着元素之间的内在关联,又诠释着人与其环境的互存共生。

城市理论中的文脉概念来自于20世纪50年代美国康乃尔的城市设计研究,它们在对美国城市更新的研究中产生了文脉(Context)的概念。注重文脉,就是注重环境,就是注重与城市内在本质相关联、相影响的那些背景。一切决定城市的产生、发展及城市形态的显型的、隐型的东西,都可列入城市文脉的范畴。一个城市活力的存在与其相应的文脉密不可分,要保持和促进城市活力,

城市文脉的延续与维护就成为重要的原则。

类型学把“历史”作为城市结构构成的一个维度,强调从历史中发掘类型,并以类型为基准生成多样的结构以与城市现存结构的“部分与构件”相符。罗西认为类型是历史、空间的产物,也包括了房屋的用途。类型学认为在既有城市中进行设计就是寻求城市中潜在的原型,并使其在不同的建筑中显现,从而使城市展现出整体和谐。城市的历史是一部城市生长史,城市的新形式将不可避免的带上原有城市的印记,这就是城市类型学分析上的“原型”。它作为一个环境而存在,规定着后来者。

文脉主义的进步性首先体现在它对现代主义的修正上,主要表现在观念的更新与补充上。它把现代主义理论中所忽视的东西给予了足够的重视,强调了联系,强调了群体,把历史、文化与传统作为城市的重要组成,承认城市构成的复杂性和多样性。从整体上讲,它试图对现代主义城市理论的做出补充与发展。然而,它的局限性也正是表现在由于它过分的强调了群体而忽视了个体的存在,忽视了个体对群体可能产生的促进作用,或催化(Catalysts)作用。

“生态”是后现代思潮中的哲学主流。从“科学生态”过渡到与人类文化结合的“生态文化”,包含了对众多“关系”的探讨。其中人与自然、人与社会之间的关系成为关注的焦点。这种关注源于人与环境之间的相互依存。追求系统的健康、可持续的发展是生态主义的城市理想的中心。为实现这一理想,生态主义城市理论认为必须遵守两大原则:17生态完整(Integrity)原则和生态连接(Connectivity)原则。所谓生态完整就是要从生态角度去了解自然系统与城市系统的关系,在两者之间建立平衡。生态连接是指人与自然的连接,也就是城市化活动与自然生态活动的连接,包括:与自然系统妥协,以求达到用最少的资源和能源来创造最多的社会、经济和环境效益;争取生态多样化、能源多样化;了解生活中的自然规律和整个地区的自然特点;探讨城市化活动对自然生态系统的影响等。生态连接的关键在于实现人与自然的沟通,体现人本身所具有的自然属性。

作为基本原则,生态完整和生态连接构成了生态主义城市理论的两个支点。其中人成为自然与人工之间的联系纽带,它以其自身的特点实现了两者的统一。事实上,生态城市的本质是追求人与自然的真正和谐,并以此来达到人、社会、经济和自然的互存共生,实现城市的可持续发展。

17梁鹤年城市理想与理想城市城市规划,1999.7

城市发展的文化思考 摘要:城市文化是城市发展过程中所形成的精神财富和物质财富的总和。随着城市化的水平不断提高,城市文化面临着一系列不足和困境,城市文化的发展已经成为中国快速城市化发展中的主要课题与命题。城市文化发展涉及很多方面,需要处理好城市发展与历史文化遗产、生态环境保护、城市规划设计中文化因素的强调等多方面关系,以达到城市发展与文化发展协调发展、相互促进的目的。 关键词:城市;文化;发展 “文化”是一个特殊的词汇,就其一般意义而言是指人类社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。它是历史形成的,特定的社会群体所共同具有的价值取向、思维方式、心理状态和精神风貌。它是人类特殊的生活方式和活动方式,是社会成员共同的文明素质和心理结构,是民族的集体智慧、集体性格,是凝结在社会成员中的核心价值、行为定势。 具体到城市而言,正如美国著名学者刘易斯•芒福德( Lew is Mum ford)在《城市发展史--起源、演变和前景》一书中所说:“古代的社区过于稳定,它墨守成规旧俗,不愿采纳新的生活方式;如果古代人类有意突破这种保守社区的孤立和封闭状态,那么对此问题能够找到的最好答案莫过于

城市这一发明了。”“城市是一种特殊的构造,这种构造致密而紧凑,专门用来流传人类文明的成果。”纵观历史,城市最早产生于古代原始社会向奴隶社会过渡时期,它经历了古代、中世纪、近代和现代四个发展时期。18世纪60年代开始的资产阶级工业革命,大规模的近代工商业在城市中迅速发展,城市规模、性质发生了巨大变化,形成了以大工业为中心的近代城市;第二次世界大战之后,城市发展又进入了新的时期,有学者称之为现代化城市或信息化城市时期。越来越多的人由农村迁移到城市,伴随着文明的演进而发展,城市越来越成为人类文化的摇篮和容器,成为文明生长的肥沃土壤,逐渐发展出自己特有的品格。 “城市”这一概念并不仅仅局限于经济学、政治学、地理学的范畴, 它同时是人类文化的一种高级形态。在历史发展的长河中,城市发展的历史其实就是一部文化发展的历史。随着城市的不断发展,随着社会劳动分工的加深,随着人类社会秩序的完善,随着社会文化的日益发达,城市文化也随之一日千里包罗万象,形成人类文化的一种特殊形态。 人类建造城市,城市同样反作用于人类,城市文化通过城市物质要素表达出来,又依靠个人而存在发展下去,在此意义上,城市自身和人类共同造就城市文化。城市文化涵盖的内容非常广泛,就其内涵和外延来看,城市文化不完全等同于其他文化,它具有鲜明的城市特点,是赋予城市朝气和独特性

《城市设计理论与方法》课程论文论文题目:论述地域特色给城市设计带来的影响学院:建筑与城市规划学院专业:班级:学号:学生姓名:指导教师:2016年月日 《城市设计理论与方法》课程论文目录摘要.............................................................................................Ⅲ关键词...........................................................................................Ⅲ 1.引言............................................................................................1 1.1 研究背景....................................................................................1 1.2 国内外研究现状..............................................................................1 1.3 论题的阐述..................................................................................2 2.城市的地域特色及 现实问题........................................................................3 2.1城市地域特色的 形成...........................................................................3 2.2城市地域特色的现 实问题.......................................................................3 2.2.1城市面貌的紊乱与 相似.....................................................................3 2.2.2传统历史街区的破坏.......................................................................3 2.2.3攀比与跟风现象严重.......................................................................3 2.3城市地域特色问题的形 成原因分析...............................................................4 2.3.1科学技术的发展打 破了地域的限制...........................................................4 2.3.2经济利益的驱

以文化、创意带动城市复兴 【摘要】:以文化推动城市复兴是现今世界盛行的发展策略,是这种文化导向的发展策略却并不是城市复兴的万能钥匙,在实施过程中不仅对城市经济、社会的发展与空间塑造产生了许多问题,而且也给文化的发展造成了变异和危机。通过一个批判性的视角,对文化引导的城市复兴策略失效性进行了分析,以期为中国当前的城市复兴实践呈现一个冷静的思考 【关键词】城市复兴;文化;创意;导向 20世纪90年代以来随着中国经济的发展,城市始终经历着持续的变化,它们不曾静止、不曾停止,不断调整以适应新的环境。我们不能以19 世纪的方式来解决21 世纪的问题,世界城市系统已经历了剧烈变革。新形式下城市每个层面都发生基础性的变化,往日解决问题的方法很难奏效,寻求新的战略途径成为必然。 1城市文化的理解 1.1文化的概念 文化与城市的经济、社会和环境都有着紧密的联系。文化作为一项重要的城市政策已经日益受到人们的重视。如今多项政策都强调将文化遗产保护、加强地方文化和提升文化作为一项重要的财富和国家以及地方的重大目标。但同时由于城市文化具有广泛性,经常被模糊使用以及在不同背景下使用,是的城市文化的含义愈加模糊,城市发展与文化发展的关系变得更加混乱。通过查阅资料及相关

调查,虽然无法对城市文化提出明确的定义,但基本可将城市文化概括为三个方面:文化遗产‘文化实践’文化表达。○1文化遗产是指历史城区城镇风貌与建筑,郊区花园城市和社区以及当代建筑。○2文化实践是指发生在城市中心、社区、组织和生活中的一系列活动,包括居住在城市中的每一个人的生活、工作、学习、消费方式、家庭传统、公共生活参与等。○3文化表达包括个体形式和实惠形式,如艺术、音乐、戏曲、电影、设计、手工艺,同样包括节日忽然运动。多样化的文化表达不仅包括文化生产和消费,也包括高压文化和大众文化。 1.2文化对城市发展的促进作用 通过文化政策的促进作用,提升城市中心生活和城市公共社会生活(尤其是夜间和周末),这样能减少交通需求,促进公共交通发展,减少绿化地区新增居住建筑,鼓励使用现有建筑和“棕地”(已开发使用的土地),使得城市更能可持续发展;提升城市自豪感。通过标杆项目和社区为基础的文化项目能对当地环境产生强大的影响,能促进公众的地方休闲消费;提升建成环境的设计质量。通过示性的建筑项目,通过展示和教育计划的提升城市环境标准,加强市民环境意识。 1.3城市文化中的传统要素 城市文化中传统要素是组成城市文化的重要组成部分,其包括传统的建筑风格艺术,传统的社区生活,地方特色手工艺,民俗民风等。这些传统要素形成了一个地区的标识与身份。其保护意义主要体现在四个方面:首先,城市文化中的传统要素构成了人们的集体记忆,这些传统要素通过长期的积累沉淀被人们广泛的接受和传承保留下来。其次,这些传统要素有利于增强地区的标示性,更深刻的体现了地区特色,给地区带来活力和形成持续的吸引力。第三,在一定程度上

在现代城市的发展过程中,城市规划的重要性越来越突显,它代表了城市未来发展的方向,关系着城市的兴衰。中国文库网为大家带来的从世界城市规划看未来城市发展趋势3篇,希望能帮助到大家! 从世界城市规划看未来城市发展趋势1 美国城市学家弗里德曼(John Friedman)曾经提到,城市在很大程度上是公共政策的结果,而下一世纪的城市必然是规划的结果。从当前世界城市的发展路径看,越来越多的世界城市具有明显的政府公共政策指导下的规划发展痕迹,可见城市规划对于未来世界城市发展具有重要的战略引领意义。因此,通过研究城市规划在世界城市发展过程中的重要作用,进一步探讨“人文北京、科技北京、绿色北京”与北京建设“世界城市”的内在联系,有助于我们准确把握北京建设世界城市战略的方向和路径。 一、城市规划与世界城市的发展 早期的世界城市是市场因素主导自发形成的,但现代世界城市越来越显露出政府规划引导的痕迹,其中,东京是最具代表性的通过国家战略规划打造的、具有国际影响力的世界城市。东京是日本的政治中心和经济中心,一直以来,通过政治体制与中央政府保持着紧密的联系,并在一定程度上代表国家参与国际竞争。

各类机构不仅依靠政府部门的政策指导,而且以提升国家经济实力在世界经济体系中的地位和作用为发展目标。以国家战略要求和国家政策引导为特征是东京建设世界城市的发展模式。此后,东京进一步发布了《东京构想2000》,提出到2015年东京城市的发展目标,包括舒适的东京;人员、物品、信息顺畅流动;丰富的自然和文化资源;富有个性和能力的人才;多彩社会;产业活跃发展;安全;环境与健康;可持续发展;社会基础设施;自立发展;下一代培育;就业充足;信息化;交通运输;提升城市控制力和地位,并围绕目标制定了城市发展步骤和措施。这些规划内容均为东京继续保持世界城市地位提供了重要的发展思路和发展框架。 相对于东京的国家战略规划要求,其它城市的远景发展规划也在世界城市建设和发展过程中发挥着越来越重要的作用。 1991年,伦敦规划咨询委员会发布了题为“伦敦迈向21世纪的世界城市”(London: World City Moving into the 21st Century)的咨询报告,为伦敦未来城市发展做出了明确定位,报告提出重新振兴经济,强调交通与开发的关联性,构筑更有活力的城市结构,重视经济、社会和环境可持续发展的能力。为了强化伦敦在世界城市体系中的竞争地位,英国中央政府也开始更多地参与伦敦城市规划设计。1995年,“伦敦荣耀计划”(the London Pride Prospectus)公布,它设定了城市重点战略发展框架,包括实现世界级生产力;更强的社会凝聚力;提供高质量的基础设施、服务设施和生活设施。其目的在于确保伦敦作为欧洲惟一的世界城市地位。而随后的英国中央政府也明确提出“将伦敦提升到世界城市首都的地位是当前政府的基本政策”。为适应与巴黎、法兰克福、巴塞罗那和柏林等城市

.城市发展与城市文化建设 作者:曹阳来源:添加日期:11年03月01日 城市文化是一门城市管理科学,它不是单指某一特定的城市文化设施、市民的知识水平、教育程度高低等狭隘的文化现象,而是包括了城市所创造的一切物质文化、制度文化和精神文化的总和及其所形成的管理系统。 一、城市文化建设的基本要求 城市文化是一门综合管理城市的学科,是城市组织体系的基本架构和行动方略的指导系统。城市文化的构成要素有城市精神文化、物质文化、建筑文化、自然文化、管理文化、制度文化、行为文化等。它们是自然文化与社会文化的结合,是物质文化、制度文化与精神文化的统一。城市文化建设的基本要求是: 1、培育具有现代素质的市民。市民是城市的主体,是城市社会文明的创造者和体现者,也是城市文化的载体。城市市民的素质如何,直接决定着一个城市的形象。广大市民只有不断增强城市意识、开放意识、法制意识和现代生活环境意识,促进一个城市形成良好的社会风气和精神风貌,有浓郁的崇文意识、有健康的心态和良好的行为习惯,这个城市才能现代化。 2、塑造城市形象文化。城市形象文化主要指城市的外观形象,它包括城市现代化的基础设施和时尚的外观形象。诸如,城市的空间布局,建筑的造型、风格、色彩以及道路,广场,公园,雕塑,路灯,栏杆,甚至路牌和广告等等。独特的文化来源于独特的自然和生态环境,所以,要建设和谐城市就必须充分认识自己城市的自然特色,保护自然和城市的文化特色。城市的发展是以健康的自然环境为前提的,自然环境是孕育城市文化的摇篮,因此,只有遵从自然规律的城市发展,才能产生经久不衰的城市文化。 3、充分挖掘城市的历史文化资源。历史文化资源是一个城市文化品位的重要表现,是一个城市文化个性的生动体现,也是一个城市最独特的文化优势。历史文化使一个城市有别于其他城市,充分挖掘利用城市的历史文化资源,保护历史文物和文物依存的周边环境,是树立城市文化个性、提升城市文化品位的捷径之一。历史文化遗产是一种无形资产,它可以与旅游、文化产业联姻,产生投入小、回报大的经济效益,它所起的品牌效应,绝非商业铺面和房地产等近期利益所能比拟的。 4、有繁荣发达的文化产业。所谓文化产业主要包括文化娱乐产业、影视及音像制品业、新闻出版业、文化旅游业以及一些与文化相关的美食、美容、时装、休闲、美术品产业等等。文化产业作为“朝阳产业”,既可以有力地促进经济发展,也可以极大地提高一个城市的文化品位。

城市设计的基本理论 2.1 城市设计部分理论简介 2.2 城市社会学等学科对城市空间的研究 2.3 场所 2.4 生态城市的理念和绿色城市的设计 《城市设计概论》 2.1 城市设计的基本理论简介 2.1.1卡米诺·西特2.1.2 凯文.林奇 2.1.3 克里斯托夫.亚历山大2.1.4 波纳 2.1.5 诺伯格.舒尔兹2.1.6 芦原义信 2.1.7 罗杰.特南西克2.1.8 比尔.西列尔 2.1.9 稹文彦2.1.10阿尔多.罗西 2.1.11 黑川纪章 2.1.1卡米诺·西特 卡米诺·西特(Camillo Sitte,1889)在《城市建设艺术》一书中,运用艺术原则对城市空间的实体(主要是教堂等)与空间(主要是广场空间)的相互关系及形式美的规律进行的深入的探讨,并通过于19世纪末欧洲工业化城市空间的比较分析,对当时欧洲工业化城市空间的平淡,缺乏艺术感染力提出了尖锐的批评,认为工业化城市空间主要有三个体系和若干他们的变体,即矩形体系,放射体系,三角形体系,变体是这三者混合的产物.从艺术的眼光来看,所有这些都是毫无价值的,没有艺术气息.这些体系除了标准化的街道模式之外一无所成,它们在概念上是纯粹机械性的.在这些体系中道路系统仅仅是交通设施,从来不是服务于艺术目的的工具,它们不具有任何感染力,因为只能从地图上才能看出它们的特征. 卡米诺·西特主要是从视觉及人们对城市空间的感受等角度来探讨城市空间和艺术组织原则.卡米诺·西特认为,现代城市规划的骄傲是圆形广场,没有比这更能说明艺术感情的完全缺乏以及对于传统的蔑视的了,而这现代城市规划的特征.当围绕这样一个广场步行时,眼前的景象持续不变,使得人们不能知道自己正确的确切位置.转一个弯就足以使一个陌生人在这种旋转木马的广场上无所适从,迷失方向. 卡米诺·西特的城市空间艺术原则,是基于城市物质空间形态中,各实体要素之间功能关联及组合关系而得出的,其艺术原则的核心表现在注重整体性,注重关系,注重关联的内在性. 卡米诺·西特的城市空间艺术原则有其历史的局限性,正如亚瑟·霍尔登(Arthur C.Holden,1945)所言,西特从未体验过摩天大楼.他未必曾经想到过我们的城市有朝一日会为高层的巨大体量所充塞. 2.1.2 凯文·林奇 凯文·林奇是从探求城市的形念,结构和组织开始的,《关于对城市满意情况的记录》(Notes on City Satisfaction,1953)是1952~1953年间他在欧洲考察对于有关城市的理论基础的回答.在《城市的形式》(The Forms of Cites,1954)一文中,他从历史和形态的角度对城市形式的不同属性进行了探讨,例如城市的大小,密度,特征和模式等. 凯文·林奇的城市美不仅指构图与形式,而是将之分解为人类可感受的城市特征,如易识别,易记忆,有秩序,有特色等.他对于人们对环境的感知与体认有着格外的重视,并认为,好的城市形式也就是这种感知和体认比较强烈的城市形式.林奇1959年发表《城市的意象》一书,从视觉心理和场所的关系出发,利用居民调查和实地体验的方法,研究使用者认知图式(cognitive map)与城市形态的关系,从而确定了一种全新的城市分析与设计方法. 人对环境的感知,也就是一种格式塔.人总是将感知对象加以组织和秩序化,从而增强对环境的适应和理解.林奇从市民的认知地图入手,探求城市内在关系的秩序.他调查了美国的三个

城市文化创意产业的发展模式 一、文创创意产业 (一)起源 关于文化创意产业的起源,通常是以英国政府出台的《英国创意产业纲领文件》作为标志。1990年,英国政府开始起草文化发展战略;1997年,英国政府在布莱尔的主导下组建创意产业特别工作组,该组织开始调查创意产业的产业规模、就业状况、营业额等数据,以统计数据来论证创意产业的经济价值;1998年,布莱尔主持发布《英国创意产业纲领文件》,这标志着英国正式把创意产业提升到国家经济战略的高度;2011年,英国政府发布《文化与创新:未来十年的规划》,再次确认了文化创新与创意产业在国家经济格局中的地位。(二)概念与界定 1998年,英国创意产业特别工作组首次对创意产业作出了定义,即源自个人创意、技巧及才华,通过知识产权的开发与运用,具有创造财富和就业潜力的行业,并于2001年将广告、建筑、艺术和文物交易、工艺品、设计、时装设计、电影、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件、电视广播等13个行业确认为创意产业。 关于文化创意产业的内涵,首先可以从各国和地区对这个新兴产业的命名开始考证。英国、澳大利亚、香港等命名为创意产业,德国、中国台湾等命名为文化创意产业,法国、韩国、芬兰等命名为文化产业,美国命名为版权产业,日本命名为娱乐观光业。命名方式不一样,内涵各不相同;不同国家和地区的同一命名方式,内涵也存在差异;甚至同一个国家和地区的同一种命名,不同时期的内涵都不一样。 1.外国的界定 中国人民大学金元浦教授认为文化创意产业就是“在全球化条件下,以消费时代人们的精神文化娱乐需求为基础,以高科技技术手段为支撑,以网络等新传播方式为主导的,以文

[内容提要] 本文全面分析了城市化的内涵与主要理论,以及未来城市发展理论与未来城市发展趋势。 [关键词] 城市化未来城市内涵理论趋势 21世纪是城市的世纪。城市在经济社会发展中的地位越来越重要,人们对城市的发展越来越关注。研究城市化和城市发展问题,有必要深入系统地把握城市发展的一般规律和一般理论。加快城市化进程,是我国未来几十年发展的主题,是对我国发展全局和前途有着决定性影响的大战略。城市化是动态的演化过程,城市化发展理论也是不断更新完善的过程,各种理论的演进,体现了人们对城市发展规律认识的不断深化。对这些理论的综合分析,有助于我们加深对城市化发展的认识和理解。不仅可以使我们在理论上对城市化运动过程和规律有深刻的认识和把握,而且能够使我们在城市化建设中少走弯路,更自觉、更有意识地推进和加快我国的城市化进程。 一、城市化的内涵 关于城市化的概念,不同学科有着不同的定义,这是因为城市化作为一种复杂的社会和经济现象,涉及人口学、地理学、社会学、经济学等众多学科,各学科从各自的研究角度、研究领域提出了适合本学科特点的城市化定义,尽管不同学科理解的侧重点不同,但大家一致认为城市化是一个过程,是人类文明由低级向高级不断发展的过程,是社会分工和生产力水平不断提高的结果,它包括人口的非农化、产业的高级化、地域景观的复杂化等。城市化既然是复杂的社会和经济现象,涵义是丰富的,不能从单一的角度去界定。城市化的内涵十分丰富,不同的学科依据各自的角度而有不同的理解,主要包括以下几个方面: 1、人口学对城市化含义的理解 指农村人口向城市集中,城市人口数目不断增加,城市人口占总人口中的比例逐渐提高。人口城市化是城市化的一个重要标志和衡量标准,也是城市化的一个重要表现形式,许多学者把对人口城市化的研究作为研究城市化的突破口和主要内容。因为人是文化的载体,农村剩余劳动力的转移和人口在地域内的大量聚集是城市化的重要前提,在人口聚集基础上形成的第二、三产业的发展、城市聚集功能和规模经济优势的发挥促使城市发展、城市辐射功能加强,使城市化得以实现。 2、地理学对城市化含义的理解 指从空间上看,非城市地域逐渐转化为具有以集中和高密度为主要特征的城市性地域特征。从空间、地域角度上看,一个城市有许多次级地区,如商业中心、工

国务院发展研究中心调查研究报告总4203号 《经合组织国家的城市化趋势与政策:对中国的启示?》 经合组织OECD 、中国发展研究基金会CDRF 合作项目 2010年3月10日 世界城市化和城市发展的若干新趋势和新理念 内容摘要:人类经济和社会活动空间分布格局已进入城市为主的时代。未来全球城市化步伐将呈现“南快北稳”的格局。大都市虽然举足轻重,但现有技术和产业条件下,发达国家一些大都市地区的扩展似乎触到了上限;而发展中国家将出现一批新的大都市群。全球化深化和第三次工业革命将带动各国城市发展格局发生深刻、丰富而不对称的变化。城市竞争力日益取决于各种主体合作状况,以及在城市网络中所形成的独特优势。全球政治觉醒呼唤着包容性城市发展政策。在这些趋势下,城镇规划和促进城市和谐发展的理念等都在发生着重要变化。 关键词:城市化城市发展趋势理念 人类经济社会活动空间分布格局,已经进入以城市为主的时代。城市化和城市自身的发展过程,是人类活动的地理空间格局和社会结构的深刻变化过程。可以说,未来城市化和城市发展的特征和状况,在很大程度上决定着人类发展的特征和状况。 一、影响城市化和城市发展的因素 一国的自然和社会条件,如地理和气候状况,基本经济和政治制度、发展水平等,会影响其城市化和城市发展模式。除此之外,下列因素会在未来对各国城市化和城市发展产生比较重要的影响。 第一,全球化。全球化的本质是全球范围内资源和生产要素的优化配置。虽然从一般意义上讲,全球化背景下各类要素都可以在全球范围内流动和重新配置,但从目前观察到的情况看,要素流动格局呈现出一定程度的不均衡和不对称性,具体而言,高端人才的流动性远远高于中低端人才;资本的流动性远远高于劳动力的流

西方城市区域集合体理论及其启示(一) ——以MegaloPolis、DesaKotaRegion、Citistate理论为例 摘要:城市区域集合体是许多国家在城市化中后期普遍出现的一种区域空间结构演化现象,中心地理论、廖士景观理论等传统城市空间结构理论无法对此现象作出合理解释,引发了西方城市空间结构理论的一场大变革,产生了以MegaloPolis、DesaKotaRegion、Citistate命名的三种经典城市区域集合体理论。三种城市区域集合体在空间含义、地域分布、形成机理、基本特征等方面各具特点。三种城市区域集合体理论在空间结构演化形态、演化机制等方面对中国城市区域集合体建设实践具有现实借鉴意义。关键词:城市区域集合体大都市带理论城乡一体化区域理论城市主导区域理论 从世界范围来看,工业化的发展不仅成为城市化发展的“助推器”,而且也促进城市成为区域经济发展的“发动机”。在欧美经济发达国家以及亚洲部分发展中国家的城市化中后期,区域空间结构的演化出现了一种以大城市为中心,连同周边受其辐射的邻接地区所组成的巨型城市区域集合体(City-RegionaggloMeRation)现象。以德国经济地理学家克里斯塔勒(W.CHRistalleR,1933)的中心地理论(CentRAlPlaCetHeoRy)、廖士(A.lsCH,1940)的廖士景观理论(lschianlandscapetHeoRy)为代表的传统城市空间结构理论无法对城市区域集合体现象作出合理的解释,从而引发了西方城市空间结构理论的一场大变革,产生了戈特曼(J.gottMann,1957,1961,1967,1987,1990)的大都市带(MegaloPolis)理论、麦吉(t.g.MCgee,1985,1987,1989,1991)的城乡一体化区域(DesaKotaRegion)理论、佩尔斯(n.R.PeiRCe,1993)的城市主导区域(Citistate)理论三种具有里程碑意义的城市区域集合体理论。一、戈特曼的大都市带理论(一)大都市带理论的演进1957年,法国经济地理学家戈特曼根据对美国东北海岸地区的考察,在《大都市带:东北海岸的城市化一文中,他把沿美国东北海岸的波士顿600英里范围内,拥有3000万居民的特大城市区域集合体称之为MegAloPolis。1961年出版的《大都市带:城市化的美国东北海》一书是戈特曼大都市带理论演进的一个里程碑。他在该书中从理论上界定了大都市带的内涵,认为大都市带是一个特殊的区域,其大部分为建城区,空间上由各个社区和产业区交织成星云状空间结构;尽管其中分布有农田、森林等绿地,但这些绿地中又布局有许多住宅区或工厂,农业收入在总收入中仅占极少部分,居住在农村地区的大部分农村人口与农业无丝毫关系。1987年出版的《大都市带的再考察二十五年后》(“MegAloPolisRevisiteD:tWenty-fiveyeARslAteR”)一书是戈特曼大都市带理论趋于成熟的标志。戈特曼在该书中从产业结构变动、人口分布、劳动力构成、土地利用形式等视角探讨了美国东北海岸大都市带的特征,分析了它的自然、社会和经济基础,形成了完整的大都市带理论体系。(二)大都市带理论的基本内容1大都市带名称的渊源及空间含义MegaloPolis一词源自古希腊。公元前4世纪,古希腊人在伯罗奔尼撒半岛规划了一个城邦,他们希望这一城邦日后发展成为希腊最大的城市,并将其命名为MegaloPolis。“Megalo”之意为“巨大”,“Polis”之意为“城市”。尽管迄今它仍仅仅是位于赫里森(Helisson)河谷盆地里的一个并不著名的小城,但MegaloPolis一词所蕴含的“巨大的城市”含义已得到普遍应用。我国学者根据研究的需要对MegaloPolis有不同的译称,如“大都市带”、“大城市带”、“大都市连绵区”、“城市连绵区”、“城市地带”等。戈特曼借用MegaloPolis一词并赋以现代含义他认为,支配美国经济发展的空间经济形态已不再仅仅是一个单一的大城市或都市区,而是聚集了若干都市区,并在人口和经济活动方面密切联系的城市区域集合体。在他看来,大都市带这种城市区域集合体并不是多个都市区的简单组合,而是有着质的变化的有机整体。2大都市带的地域分布大都市带是工业化和城市化发展到高级阶段的产物。戈特曼在1957年发表的论文中指出:最先出现这一新型空间结构形态的地域是美国东北海岸从新罕布什尔州的希尔斯布鲁(HillsBRougH)到弗吉尼亚州的菲尔法克斯(fAiRfAx)之间的城市密集地区当时世界上其他两个有可能发展成大都市带的地域是欧洲西北部从巴黎经布鲁塞尔、阿姆斯特丹直到鲁尔、科隆这一地区和英

上海城市文化发展指标 体系研究 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

上海城市文化发展指标体系研究 作者:上海艺术研究所《上海城市文化发展指标体系研究》课题组来源:添加日期:10年08月27日 一、研究背景 21世纪是世界城市大竞争的时代,这意味着国际化大都市之间的竞争程度更为激烈,竞争范围更为广泛。随着时代的发展,国家与之间、城市之间的竞争内容,已经从经济综合竞争力层面逐步扩大到文化竞争力的层面。当国际化大都市的“硬实力”——经济综合竞争力具备了相当的条件时,“软实力”——文化竞争力则成为竞争的重要“筹码”。这表明衡量一个国家和地区的发展程度,已经从单一指标转向多重指标。根据世界城市发展的实际,在城市的经济力、政治力要素指数相差无几的情况下,最具竞争意义、发展潜力、时效性的要素,往往是城市拥有的文化实力。从城市发展的角度看,文化既是经济、政治发展水平的精神投影,也是经济、政治发展的物质表现,是城市综合竞争力评价体系中最难以把握却又必须把握的要素,在未来的城市竞争力要素中将会占很大比重,城市之间新型竞争将基于文化领域与经济领域的双重博弈。本世纪成功的城市将是文化的城市,有文化竞争力的城市。① 城市实现可持续发展,很大程度上依赖于文化底蕴的深厚和文化发展体制的现代化。许多发达国家在经历工业文化的长期发展之后,已经认识到城市文化的复兴对于城市持续发展的重要性。近年西欧展开城市复兴运动,其中文化旗舰项目成为城市复兴的重要战略,这项重要的发展战略计划包括对一些传统产业已经衰落的城市进行复兴。因为在产业衰落的同时,城市的社会、经济、环境均遭到破坏。城市复兴计划通过采取一系列的手段,在物质空间、社会、经济、环境和文化等方面,对城市进行全面改善,使城市的经济活力重生,恢复已失效的社会功能,改善生态平衡与环境质量,并解决相应的社会问题。更重要的是,通过文化基础设施建设、举办盛大庆典活动、文化旅游、体育赛事等文化措施,使这些城市综合提升其文化、经济和城市形象。这一举措将为城市的可持续发展注入新的活力。 在采取经济手段激活城市发展力的同时,国际组织及各国文化部门相继出台一系列的文化政策,以实现文化的长期与稳定的发展。1998年,联合国教科文组织在斯德哥尔摩召开了“文化政策促进发展政府间会议”。会议制定的《文化政策促进发展行动计划》指出,“发展最终可以用文化概念来定义。文化的繁荣是发展的最

文化及创意产业与城市发展研究 摘要:随着我国民众文化水平的不断提高,文化创意产业开始逐步走入公众视野。从总体上看,文化创意产业对城市经济发展与城市竞争力有着较为明显的影响,本文就文化及创新产业与城市发展进行相关研究,希望能对我国城市相关发展带来的一定启发性建议。 关键词:文化创意产业;城市发展 0 前言 随着我国总体经济增长速度的不断放缓,文化创意产业这一能够有效提升城市经济发展的手段早已成为我国相关学界的研究热点。不夸张地说,文化创意产业的发展称得上是一个城市的新型发展动力,更是城市本身竞争力的综合表现,所以对文化创意产业及城市发展进行研究,就显得很有必要。 1 我国城市文化创意产业的发展现状 随着我国政府着重提出文化产业与创意产业在城市建设中的作用后,我国文化创意产业便踏入了发展的快车道,在我国城市建设与发展中发挥着巨大的作用。 1.1 城市文化创意产业呈现可持续快速发展态势 随着我国经济与社会的不断发展,我国民众的消费结构开始不断变化,原本以日常消费为主的消费结构开始向文化休闲消费转变,这种变化使我国各城市的文化创意产业开始了高速发展。据有关权威机构调查,在前几年世界范围内的经济危机中,中国平均文化创意产业增速平均达到23.5%,比当时我国的GDP增长速度快了近一倍,由此可见文化创意产业在我国城市发展中的重要性及其发展潜力。现阶段,我国的文化创意产业的相关发展大多还只局限于大型城市,一般来说,经济发展较好的城市其文化创意产业发展得也会较为迅速,而发展迅速的文化创意产业又会反哺当地经济发展,形成一个良性的循环结构,促进城市整体的发展与城市地位的提升。[1] 1.2 城市文化创意产业取得了一定发展成效 随着我国文化创意产业在大型城市中的蓬勃发展,我国文化创意产业的经济总量已经达到了一个惊人的数目,而其在我国GDP中所占的比重也在逐年增长,现阶段我国文化创意产业的结构呈现出以高科技企业为主体,以此带动其他产业共同发展的结构形式。在我国文化创意产业发展中,电影行业、动漫行业、游戏行业以及网络出版业都处于飞速发展阶段。与此同时,和文化创意产业相关的多种新型技术的出现也使得文化创意产业发展更为红火,毫不夸张地说,我国文化创意产业已经初步获得了一定发展成效。 1.3 城市文化创意产业成为城市转型的新动力 在我国,所谓支柱产业,指的是相关地区产业增加值超过GDP比重的6%。按照这一标准进行计算,早在2004年,我国的首都北京其文化创意产业便已成为其支柱产业之一。此外,

世界城市间的等级趋向:一项全球性的研究计划 皮特·泰勒 这是一个对全球范围内的社会变化分析的叙述,这种叙述是基于有一个世界城市等级体系的研究假设而提出的。在定义这个世界城市等级体系是如何发展的问题的数据不足和理论的局限性被突出,从而为解决这样的问题的建议也开始发现。根据经验,这涉及到对美国世界城市的一个导向性研究,通过使用城市报道的商业片段的地理内容的分析,来探索城际联系。理论上静态的等级概念被更合理的等级趋向的观点所取代,而这种更合理的等级趋向理论是通过较宽泛的时空背景来分析的。结合这些经验上的和理论上的假设,一项全球性研究的计划被提出。 受到一种内在的关注对这篇文章的研究产生了激励作用。首先,我怀疑社会学家是否作为参与者已全身心的关注全球化的研究,尽管关于全球化主题的文章已经过量,但社会学家的研究项目里相伴的关于全球等级演变的部分是不明确的。作为文章的小标题,我的主要目的之一是对设计的研究项目提出问题,从全球范围的角度来定位可能发生的全球化过程。这篇文章的主题是将世界城市的研究,实证与理论分开来解决。 论证的问题 论题的主要问题是关于世界城市等级体系的一般性研究不足的原因在很大程度上是数据不足的问题。这些主题的研究是在现代世界方面的数据的引入的两个固有缺陷的交叉点上发现他们自身的问题。首先,有一个对国家的数据的引入的至关重要的偏向,第二,结果数据典型地是测量属性而不是测量联系。这些问题可能对所有的社会科学范围内的研究产生影响,并且它们的结合阻碍了我们对一个世界城市等级必须意味着什么的中心问题的理解。 马赛克和网络 考虑到一个研究者期望何时找到关于任何全球等级的变化过程,他或她在何地能找到必需的世界范围的信息。最明显的是由美国出版的一年一度的有关国际数据的期刊。国际化在现实背景下意味着由国家推出的信息是规则的,更确切地说是国家间的数据。这些数据对了解联合国以及其成员国是有价值的,且逐渐地会在一个宽泛的利益体区域产生可比较性的数据。 这种特殊的在世界范围内的数据在地域上的垄断性是明显的。大量的公开的可利用的数据都有国家提供并为国家服务。这些对源自现代早期的各国大量的数据引入的文字描述不是偶然出现的。但如果我们不想把大量的马赛克式的国家数据锁定在特定的世界图表中,那么数据是部分有限的。这对当代全球化是一个极大的嘲讽。我们生活在一个信息化时代,一个网络化的世界在迅速成长,而不是一个政治的马赛克式的世界。因此数据继续被大量的统计。 世界城市是世界范围内网络的组织模式。因此,这些研究区域被典型的要求是反行政边界的数据。但除了国家城市状态的新加坡,及到1997年的香港。当然,有关城市间的数据在国家人口普查方面是可利用的,但对超过行政边界的城市之间没有任何联系。例如我们能发现出版的关于英国和法国这间的联系的信息,但在欧洲两个最主要的世界城市,伦敦和巴黎之间,几乎没有关联。因此,对任何等级形式的研究,城市之间的关联是最重要的结构指标。在现存的证据中,在一个全球范围内的市际的分析将可能显示所获得的数据的不可逾越的现实问题。 等级排名与联系对 考虑到对任何一个对象物的收集,我们可以对它们有两种类型的测量:1)它们的单个个体的特性能够被记录;2)它们之间的联系能被确保。这就产生了两种不同类型的数据(属性与联系),这对不同类型的分析也将是可控制的。属性数据要求对对象物的比较分析,例

我国城市文化印象与发展瞻望 十七届五中全会提出:“文化是一个民族的精神和灵魂,是国家发展和民族振兴的强大力量”,“要推动文化大发展大繁荣”,“增强文化发展活力”,“满足人民群众不断增长的精神文化需求”,“建设中华民族共有的精神家园”。城市是国家政治、经济、社会与文化发展的集中体现,是人们的物质生活与精神生活、物质文明与精神文明形象而具体的反映。城市能够以人为本,全面、协调、可持续发展至关重要。我以为,想要城市又好又快发展,不仅要改革开放、解放生产力,还要重视城市文化、解放文化力。换句话说,缺乏文化魅力的城市不能算是具有中国特色的现代化城市。我国已经进入进一步发展的重要战略机遇期,在加快转变经济发展方式的同时,应当把进一步认识城市文化、增强文化活力、推动文化繁荣、建设各具特色的城市摆上重要议事日程。怀此愿望,本文就我国城市文化印象、存在的文化误区和对城市文化发展的瞻望,谈谈一孔之见。 一、城市文化印象 改革开放以来,经过30多年以经济建设为中心的城市发展,我国大城市迅猛发展,中小城市缓慢发展,小城镇发展取得长足进步,城市面貌发生了很大变化。过去城市里的棚户区被大量改造,狭窄的道路拓宽了,黑烟滚滚的工厂烟囱被拆除了,一座座立交桥出现了。高楼大厦纷纷拔地而起,高档住宅楼和居住区星罗棋布,旧城区和“夺中城”旧貌换新颜,开发区跃然而上。我国的城市发展建设取得了巨大成就,每当我们到达一座城市,看到的都是一派欣欣向荣的城市建设景象。可以说,这是我国城市

发展史上划时代的辉煌。 在我国城市发展建设取得巨大成就的同时,如果从文化的高度与深度来考量,以“以人为本,全面、协调、可持续发展”的科学发展观来衡量,不能不说还存在着一些问题。从对笔者所到过城市的印象来看,主要表现为水泥的城市、失忆的城市、堵车的城市、热饼的城市、分异的城市与脆弱的城市,这些都是应当引起注意的文化现象。人们不仅需要物质世界与物质文明,还需要精神世界与精神文明。上海世博会提示了“城市,让生活更美好”的主题,就是要追求物质财富和精神财富都非常丰富的境界,既要安居乐业,又要赏心悦目,使人们的物质生活与精神生活都得到充实和满足。一座城市如果生产蓬勃发展,经济发达,但缺乏城市文化或文化畸形,那么绝不是人们所追求的美好城市。我们常说,未来城市的竞争不仅是经济社会发展程度的竞争。 所谓“水泥的城市”表现在3个方面:一是城市里高楼大厦鳞次栉比,形成了一座座水泥森林。人们生活在远离自然的水泥环境中,出门是楼,回家是楼,到处是楼,给人一种封闭、压抑、冷漠的感觉,从而产生对自然环境和开放空间的渴望。二是城市地面的水泥化程度越来越高,使地面的透气性、渗水性大大降低,城市缺乏生气。城市道路是水泥路面,人行道是水泥板,钢筋混凝土立交桥和高架桥穿越城市,城市城市的护堤也是水泥砌筑的,城市广场的水泥覆盖率很高,城市以园也出现水泥化倾向。三是人们居住在钢筋混凝土构成的高层住宅楼里,早出晚归,相互接触的机会很少,邻里之间不相往来。城市居民的社会文化生活显得十分单调、

文化创意产业―推进城市实现创新驱动和转型发展(上)课程的考试80分 一、单选 ( 共 4 小题,总分: 40 分) 1. 上海著名的田子坊文化创意产业园区的前身是() A.原上海春明粗纺厂 B.原江南枪炮局 C.原上海工部局宰牲场 D.原弄堂工厂 2. 针对鲁尔区存在的问题,鲁尔煤管区开发协会于()提出了鲁尔区总体发展规划,作为法令要求全区严格遵守执行。 A.1980年 B.1970年 C.1960年 D.1950年 3. “印象·刘三姐”演出带动了()的旅游业发展。 A.广西桂林 B.浙江杭州 C.云南丽江 D.云南昆明 4. 为资助鲁尔区老工业基地改造,联邦政府经济部下专门设立了(),负责项目审批和财政资助等事宜。 A.联邦地区发展规划委员会和执行委员会 B.鲁尔煤管区开发协会 C.北威州发展规划委员会 D.联邦地区发展改革委员会 二、多选 ( 共 2 小题,总分: 20 分)

1. 有限的城市土地资源客观决定了不能再发展低端制造业,于是很多城市选择了()为主要发展方向。 A.高附加值的制造业 B.现代服务业 C.高新技术业 D.公共基础设施建设产业 2. 以下“旧区改造、城市更新”的典型案例是() A.英国泰晤士河南岸 B.德国鲁尔区 C.纽约苏荷 D.日本北海道小樽运河 三、判断 ( 共 4 小题,总分: 40 分) 1. 德国鲁尔区的改造,是一个从工业生产区转变为商业文化消费区的过程。 正确 错误 2. 不同的发展阶段,各种资源的利用率和对于经济增长的贡献率是不变的。 正确 错误 3. 劳动力、自然资源和资本占据经济增长的主要贡献地位。 正确 错误 4. 文化创意产业与城市旧区改造有机结合也不能避免城市文脉中断。 正确 错误

第20卷第2期 湖南城市学院学报(自然科学版)V ol.20 No.2 2011年6月 Journal of Hunan City University (Natural Science) Jun. 2011 生态城市发展理论综述 王树生,曹新林,刘海兵 (安化县林业局,湖南益阳 413000) 摘要:生态城市是应用生态学原理和方法来指导城市建设的城市发展模式,是21世纪城市发展和建设的理想目标.城市生态系统理论、可持续发展理论、区域整体性发展理论、经济与环境综合发展理论和城市耗散结构理论是生态城市发展的理论基础,对这些理论的主要内容进行了综合分析. 关键词:生态城市;可持续发展;综合发展 中图分类号:X171.1文献标识码:A文章编号:1672–7304(2011)02–0033–03 Comprehensive Remarks on the Theory of the Ecology City Development WANG Shu-sheng, CAO Xin-lin, LIU Hai-bin (Forestry Bureau of Anhua County, Yiyang, Hunan 413000, China) Abstract:. The ecologic city is a development mode of a city constrction under the guidance of the ecological principle and method. It is the ideal aim of the city development and costruction in the time of the 21st century. This paper analyses comprehensively the main content of the urban ecologic and systematic theory, the sustainable development theory, the local progress theory, the comprehensive theory of economy and environment protection and the dissipation theory. Key words: ecology city; sustainable development; comprehensive development 生态城市是城市发展的高级阶段,代表了社会进步和人类追求高质量生活的愿望.生态城市是在可持续发展思想的指导下,以人为核心,由社会、经济、环境子系统复合而成,运用生态学原理和方法指导城市发展规划,目的在于形成和谐的社会、高效的经济、宜居的环境、人与自然互惠共生的城市复合生态系统.这种城市不仅提供给我们宜居的生活环境,还要创造出和谐的人文环境,它强调城市的生态标准,追求城市系统的和谐和高效. 生态城市的发展有其丰富的理论基础和实践需求,理论基础可归纳为5个方面:城市生态系统理论、可持续发展理论、区域整体性发展理论、经济与环境综合发展理论、城市耗散结构理论. 1 城市生态系统理论 城市生态系统是指将城市作为一个生态系统来研究,用生态学和系统论的思想、方法来分析和研究生态城市问题,指导城市的规划、建设和发展的理论体系.它是“生态城市”最基本的理论基础.从生态学角度看,城市是一种生态系统.但它又具有不同于其他生态系统的根本特征:它以人为核心,人类是城市的主体,城市的各项服务都以满足人的需要为目标;它是一个自然-社会-经济复合生态系统,虽然表面上看是属于人文生态系统,但它仍然是以自然为基础;城市具有高度的开放性,每一个城市都在不断地与周边进行物质、能量、信息的交换,输入原材料和能源,输出废弃物和产品;城市生态系统相当脆弱,它受到人类活动的影响,自然调节能力降低.城市理论的内涵十分丰富,主要思想内容有2方面. 1.1 生态系统 生态系统是在一定时间和空间内,生物与其自下而上环境之间以及各生物物种之间相互作用,通过物质、信息和能量交换,形成一个不可分割的整体.生态系统主要包括2部分,一是生命系统,它是由生物构成的;二是环境系统,它是生物生存与发展的必然条件.生物是生态系统中的能动因素,是生态系统的主体.任何生物都不可能以个体的方式单独存在,而是以同类生物的集合体的形式存在,我们将其称为“种群”,生物以“种群”形态,做为一个整体与环境发生联 收稿日期:2011-05-10 作者简介:王树生(1970-),男,湖南安化人,工程师,主要从事林业工程技术研究.