生态服务功能分类及价值研究

摘要:

关键词:生态系统生态系统服务功能价值文献综述

1、生态系统服务功能概述

1.1 文献综述

生态系统服务功能的研究是近年来国内外学者研究的一个热点。近些年来,我国学者在这一领域的研究也有很大的进展。

国外的学者研究的方向比较广。Burkhard等依据不同的土地利用类型对不同的生态系统服务功能的能力大小建立生态系统服务能力供给矩阵,同时依据不同土地类型上人类对不同的生态系统服务功能的需求建立了需求矩阵,得到了在各种土地利用类型下,不同生态系统服务类型的供需状况并依据此理论进行了案例研究(Burkhard, Kroll et al. 2012)。Viglizzo等,讨论了生态系统服务功能评对于与土地利用政策作用,并对如何从生态系统服务功能的角度来制定合理的土地利用政策进行了思考,并将利用政策分为集中型(政府干预)和分散型(市场调整)两类(Viglizzo, Paruelo et al. 2012)。另外,Cowling, Richard M等,将生态系统服务嵌入社会过程进行研究。提出了包括三个流程(评估、规划和管理)的生态系统维护模型。从联系、权利、协调三个要素出发,在适应性管理中实现利益相关权利的协调和生态系统服务的维护(Cowling, Egoh et al. 2008)。

Rocco Scolozzi等,以意大利地区为例,采用基于德尔菲法的生态系统服务功能评价方法,对生态系统服务价值进行了评估(Scolozzi, Morri et al. 2012)。Vihervaara等,以芬兰拉普兰森林作为案例研究区,提出了一种可以利用各种数据库研究生态系统服务的方法,并在此基础上研究了不同土地利用类型和不同群落生境下的生态系统服务。(Vihervaara, Kumpula et al. 2010);Yohannes Zergaw Ayanu等,对遥感技术在生态系统服务定量描述方面的作用、应用技术、领域做了全面而且细致的概括,还对遥感领系统、遥感器特点及遥感方法等做了一个全面的回顾。(Ayanu, Conrad et al. 2012);A.-G.E. Ausseil等,以新西兰作为案例区进行深入研究,将生态系统服务功能分为:调节气候、控制土壤侵蚀、控制径流(监管水流)提供淡水、提供食物和纤维、提供自然栖息地等类型。在分别评估每一种生态服务功能所提供的价值的基础上,对新西兰生态系统服务功能进行了综合评估。(Ausseil, Dymond et al. 2013);

国内学者对生态服务的研究也日益广泛。一些研究者从生态系统服务方向考虑对这一领域的研究现状进行了分析。李文华等,在其研究中回顾了我国生态系统服务研究的几个发展阶段,对今后中国生态系统服务的研究方向进行了描绘,指出了需要重点深入研究的方向(李文华, 张彪et al. 2009);谢高地等,从全球视野出发,对全球的生态系统服务价值评估研究进展进行了综合性的概括,分析了当前这一领域内的研究重点和主要的方法、模型以及一些实证研究。并指出了

今后需要研究的领域及发展趋势(谢高地, 鲁春霞et al. 2001)。桓曼曼在其研究中,比较系统的介绍了生态系统服务功能的相关概念和内涵,并在此基础上概括总结了国内外关于生态系统服务功能价值的认识和一些定量评估方法(桓曼曼2001);欧阳志云等,在其研究中系统地分析了生态系统服务功能的研究进展与趋势、生态系统服务功能价值的评估方法,并探讨生态系统服务功能及其与可持续发展研究的关系(欧阳志云, 王如松et al. 1999);黄从红等,全面的介绍了InVEST、ARIES、SolVES 等10种目前国内外应用比较广泛的生态系统服务功能评估模型,从模型的适用范围、数据需求以及评估结果的准确性等方面进行了细致的介绍(黄从红, 杨军et al. 2013)。

另一些学者则从更加深入的角度,如生态系统服务概念辨析、功能分类。价值评价及实证研究等做了大量的扩展研究。刘玉龙等人,对生态系统的服务功能价值分类和评估方法进行了一个回顾,在此基础上对我国的生态价值评估研究现状进行了评估并对生态服务功能价值评估的方法进行了比较全面概述(刘玉龙, 马俊杰et al. 2005)。赵军等,系统分析了生态系统服务价值评估的研究进展从研究对象、价值构成、研究方法、时空过程等方面对生态系统服务价值评估的现状特征进行了分析,讨了价值评估中的一些相关问题的同时,指出了未来生态系统服务价值评估研究和工作的重点领域(赵军and 杨凯2007);谢高地等研究人员也在这一领域做了大量的升入研究工作,在对中国自然草地生态系统服务价值的评价、青藏高原生态资产的价值评估、生态系统服务价值量化方法等方向的研究上做出了很大的贡献(谢高地, 张钇锂et al. 2001, 谢高地, 鲁春霞et al. 2003);欧阳志云等研究人员也在这一领域做了大量的深入研究工作,尤其是对水生态服务功能及其价值评价进行了非常深入的探讨(欧阳志云, 赵同谦et al. 2004)。

1.2 生态系统服务相关概念

生态系统服务在生态系统服务功能的定义上,国外学者对生态系统服务概念的认识经历了一个发展变化的过程(表1)。

最早提出生态系统服务这一概念的是Daliy等人,他在1997年指出:生态系统服务是指自然生态系统及其物种所提供的能够满足和维持人类生活需要的条件和过程。联合国千年生态发展评估报告(MA)认为,生态系统服务功能是人类从生态系统中获得的惠益,它包括供给服务、调节服务、支持服务和文化服务。在国内外学者研究的基础上,我国的欧阳志云、王如松等人将生态系统服务功能的概念概括为:生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用(欧阳志云, 王如松et al. 1999)。

表1 生态系统服务定义概括表

研究者定义

Costanza et al.(1997)生态系统服务指人类从生态系统直接或间接得到的生命支

持产品和服务

Daliy(1997)生态系统与生态过程所形成的,维持人类生存的自然环境条

件及其效用

MA(2005)生态系统服务功能是指人类从生态系统获得的惠益

欧阳志云、王如松(1999)生态系统与生态过程所形成的及所维持的人类赖以生存的

自然环境与效用

据Gretchen C Daily .Nature services .Washingt on :D C Island press .1997。

综合看来,无论各位研究者从何种角度出发,生态系统服务一个核心内容是没有变化的。这一核心就是生态系统服务是指:通过生态系统的功能直接或间接得到的产品和服务,这种由自然资本的能流、物流、信息流构成的生态系统服务和非自然资本结合在一起所产生的人类福利。

随着对于生态系统的研究不断加深,人们逐步深入认识到,生态服务功能是人类得以生存与现代文明得以存在的基础,现代科学技术能影响生态服务功能,但不能替代自然生态系统服务功能。

2、生态系统服务功能评价

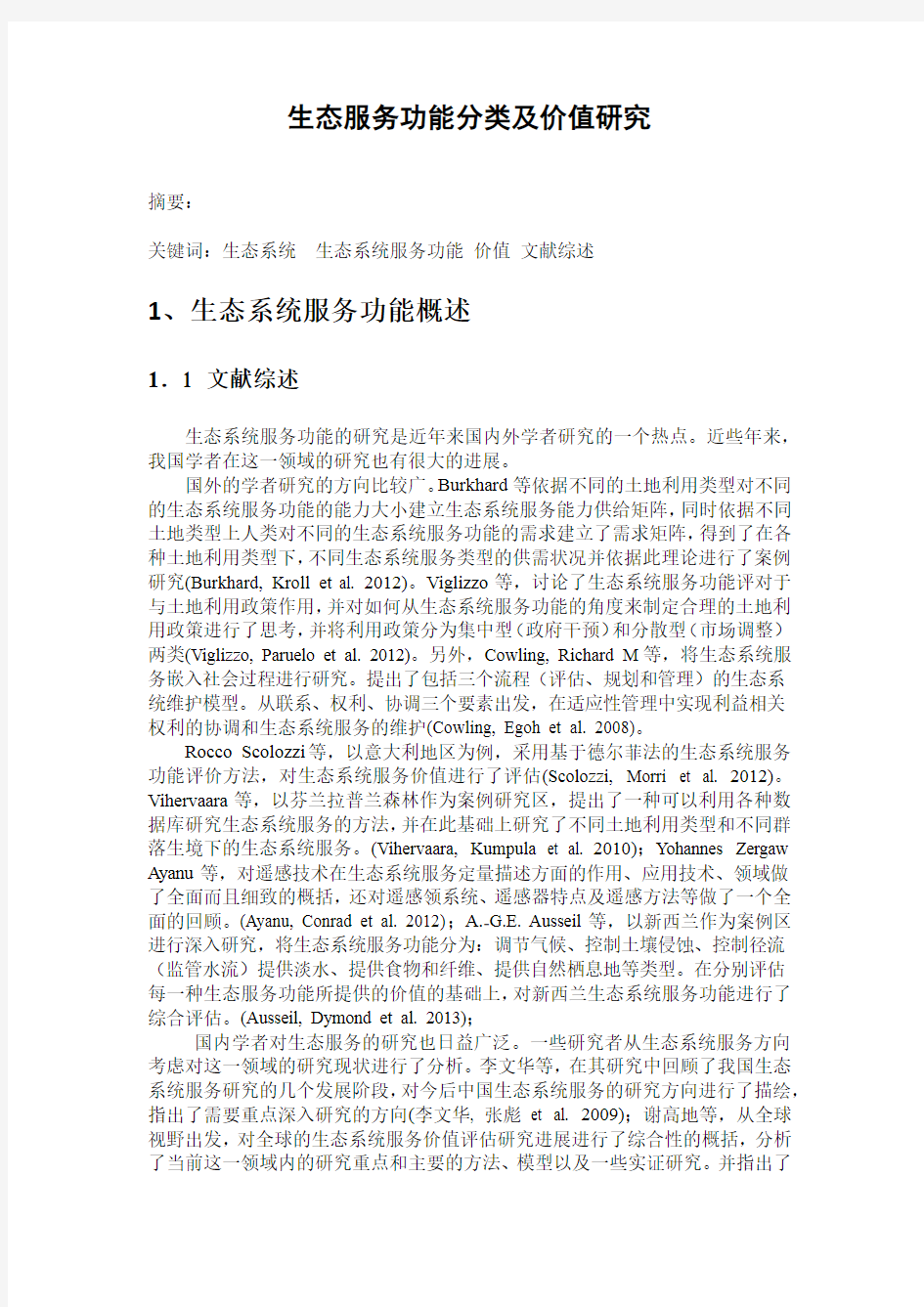

目前,大部分的研究都是在生态系统服务价值进行分类的基础上,对不同类型服务的价值采用不同的计量方法进行衡量,最终可对所有的生态系统价值进行一个准确的测度(图1)。在研究大区域的生态系统服务功能的量化时,一般会采取先将地区的生态系统从土地利用类型的角度划分为多个类型的辅助生态系统。这些辅助生态系统主要有:农田生态系统、森林生态系统、草原生态系统、水域生态系统、湿地生态系统、沙漠生态系统、工业生态系统及城市生态系统等。然后,将不同的辅助生态系统的服务功能进行分类,采用有针对性的价值评价方法对不同辅助生态系统的各种生态服务功能进行估价,得到各辅助生态系统的生态系统服务价值,最后汇总到某一区域生态系统服务功能的总价值。

图1 生态系统服务功能价值评价流程图

2.1 生态系统服务分类

关于生态系统服务分类,研究者在这一领域做了很多的探索工作。从最早期的Costanza在强调生态系统服务这一观点并对其进行分类研究开始(Costanza, d'Arge et al. 1997),许多研究者都从自己的研究角度出发,对生态系统服务功能进行来分类(表2)。

表2 国内外主要生态系统服务功能分类体系

作者年份主要生态功能分类体系特点

Costanza et al 1997

大气调节、气候调节、扰动调节、水分调节、水供应、

侵蚀控制、土壤形成、营养物质循环、废物处理、传

粉、生物控制、栖息地、食物供应、原材料、基因资

源、娱乐、文化

17类

最早的分类

体系,体系

完整,应用

范围很广

Daily1997

将生态系统服务功能分为缓解干旱和洪水、废物降

解、产生和更新土壤、植物授粉、农业害虫的控制、

稳定局部气候、支持不同的人类文化传统、提供美学

和文化、娱乐等。

13

类

分类较小,

但类型内部

的研究比较

详细

孙刚等2000生物生产、调节物质循环、土壤的形成与保持、调节

气象气候及气体组成、净化环境、生物多样性的维持、

传粉播种、防灾减灾和社会文化源泉

9类

对各类别进

行了简单的

概括

联合国千年生态评

估报告(MA,2005)2005

供给服务(食物、淡水、燃料、纤维、基因资源、生

化药剂);调节服务(气候调节、水文调节、疾病控

制、水净化、授粉);文化服务(精神与宗教价值、

故土情节、文化遗产、审美、教育、激励、娱乐与生

态旅游);支持服务(土壤形成、养分循环、初级生

产、制造氧气、提供栖息地),

四种

23类

分类体系系

统性强,覆

盖度广

TEEB2010提供服务(包括食物、水、原料、药用和遗传、观赏

植物资源);监管服务(监管空气质量、气候、水土

流失、水质、土壤肥力、极端事件、水流、授粉和生

物控制);生态系统服务生态系统和生物多样性的经

济学分类的栖息地,像迁徙物种的生命周期的维护

(栖息地)和维护(基因库保护);文化和审美服务(审

美信息、娱乐和旅游的机会、文化艺术和设计的精神

体验和供应认知发展的信息)

四种

分类比较全

面,注重文

化等服务功

能的测度

Rocco

Scolozzi et al 2012

气候大气调节、干扰的预防、淡水的调节和供应

、废物的吸收、营养调节、珍稀物种栖息地的保护、

娱乐、美学和舒服性、土壤保持和形成、授粉

10类

分类较为全

面,但不够

详细,

Burkhard et al 2012

生态完整性(无生命的非均质性、生物多样性、生物

水流、代谢效率、获得能量、减少养分损失、存储容

量);调节生态系统服务(调节当地气候、调节全球

气候、防洪、地下水补给、空气质量监管、侵蚀监管

、调控营养、净化水、授粉);提供生态系统服务(作

物、牲畜、饲料、捕捞渔业、水产养殖、野生食物、

木材、木头燃料、生物能源、生化和医学药剂、淡水);

文化生态系统服务(娱乐与审美价值、生物多样性的

内在价值)

四种

29类

分类比较系

统、全面,

体系较为复

杂

对生态系统服务功能的分类是研究区域生态系统服务价值的基础和前提。从现有的研究成果来看,几乎每个研究都根据研究区域的生态系统状况、数据的可获性以及其他因素对生态系统服务进行了分类。但可以从研究尺度的视角梳理出

其研究的大致脉络。

2.1.1大尺度的生态系统服务分类研究

从大尺度生态系统服务内容分类看,生态系统分类倾向于逻辑化发展。早在1997年,Daily在其专著中就对生态系统服务进行了分类,他将生态系统服务分为缓解干旱和洪水、废物降解、产生和更新土壤、植物授粉、农业害虫的控制、美学和娱乐等13类,和他对生态系统服务功能的定义相对应,他的分类体系也同样的强调了生态过程和生态功能(如缓解干旱、更新土壤等)的重要性,但其分类的全面性不足,因此影响力比较有限(赵军and 杨凯2007)。Costanza等人也对生态系统的服务进行了分类,他将生态系统服务分为17个类别,并在总结其他研究成果的基础之上,给定了16种土地利用类型对应的每项生态系统服务价值(Costanza, d'Arge et al. 1997),之后的许多研究都是基于其研究成果而进行的。但是其提出的分类体系中的生态系统服务功能存在着范围重叠、不利于进行生态服务价值核算的问题,比如在水分调节中也蕴含着水分供应,在实际的研究中很难将二者的价值完全清晰地核算,这也是其分类体系受到其他学者批评的原因之一。

联合国千年生态系统评估报告中所提出的生态系统服务功能分类体系是目

前世界范围内影响最为广泛、认同程度较高的生态系统服务分类,它将生态系统分为供给服务(如提供食物与纤维)、调节服务(如气候调节等)、文化服务(如休闲等)和支持服务(如土壤形成的部分)四个大类,这种分类方式表现出了较强的系统性,为大尺度的生态型服务分类研究提供了必要的启发,之后的许多研究都是在其基础之上进行的,如依托于联合国环境规划署下的TEEB(生态系统与生物多样性经济学)提出的分类体系。

随后,Burkhard等在总结、整合前述研究的基础之上,认为生态系统对人类社会的各项服务又来与生态系统自身的健康和完整性,在此思路下,他将生态系统服务按照生态完整性、供给服务、调节服务和文化服务进行了分类(Burkhard, Kroll et al. 2012)。与前述大尺度的生态系统服务分类研究相比,建立在神态系统完整性基础之上的分类体系逻辑性更强,而且其分类体系下的各项指标也更具操作性。更重要的是,这种分类体系有助于加强人们对生态系统自身的关注。

综合来看,该类生态系统服务分类研究呈现以下特点:系统性较强,影响广泛,考虑全面,适于中、大尺度区域生态系统服务价值的估算,为较小尺度的生态服务价值分类的细化提供了基本框架和方向性指引。

2.2.2中小尺度的生态系统服务分类

从中小尺度的生态系统服务分类研究来看,由于受区域生态系统和研究方式的影响,这类研究提出的分类体系全面性不强,但分类体系比较详尽。如Petteri 等人在芬兰北部地区生态系统服务功能研究中,充分考虑到研究区的产业、自然环境等状况,打破以往按照土地利用类型进行生态系统服务价值核算的思路,将土地利用类型按照对生态系统服务的影响进行了重新分类(自然保育地/矿产开

发/驯鹿养殖场/林地/雪橇狩猎地/远足滑雪道等9种类型),在此基础上对区域生态系统服务价值进行了评估(Burkhard 2010)。

受生态系统空间异质性的影响,不同区域生态系统所提供的生态系统功能的种类和重点也有所差别,例如文化娱乐和教育等服务在城市生态系统中远重要于食物生产、淡水供应等功能,在此思路下,一些学者对单个生态系统的服务功能进行了细致化的分类研究。Radford and James等人在参照已有研究成果的基础上,对曼彻斯特地区的生态系统服务功能进行了研究,其提出的生态系统服务分类主要包括审美(私人空间/公共空间/其他)、精神、娱乐、气候变化适应与缓解、噪

声减缓、授粉潜力、生物多样性潜力、碳封存和水调节等9项生态服务功能,强调了城市生态系统服务的特殊性(Radford and James 2013)。在此基础之上,基于大量的、细微化的实地调研、勘查指标(如乱扔垃圾与破坏行为/街道家具/社区破窗率等)对上述各项生态服务进行了量化。

从中小尺度的生态系统服务分类研究看,其分类呈现出多元化、细致化、地方化的发展趋势,同时在生态系统服务功能的量化上,多采取在调查基础上进行统计分析的方式来获取指标属性数据。

通过对现有生态系统服务分类体系的综合分析研究,本研究采取四大类的分析方法,提出了一个生态系统服务分类体系表(表3),并对具体生态服务类型做了说明。

表3 生态系统服务分类体系

服务

类别

生态服务基础理论

生态完整

性

生物多样性特定物种组群、栖息地构成;适合不同物种栖息地

代谢效率指维持能量所必需的生物量,也可作为系统压力指示器生物能从生态系统中捕获的用于能量生产的物质

减少养分损失系统的养分预算和物质流中不可逆转的元素输出;

存储容量

指系统的营养、能量和水的贮存量(包括生物水),及系统

用来储存并在需要的时候释放他们的容量

调节生态系统服务

调节气候

影响局地温度、风、辐射和降水;调节全球气候,碳封存

或排放温室气体;

地表水调节调蓄洪水;地下水补给

调节空气质量从大气中除去有毒或其他元素

土壤保持水土保持,预防山体滑坡

调节营养物质循

环

生态系统中的营养物质循环净化水体净化水中的杂质,但也可能成为杂质的来源

授粉生态系统变化影响分布、丰度和传粉的有效性,

提供生态系统服务

食物来源

人类食物(动植物);

动物食物(饲料)

渔业生产鱼类的捕捞、水产养殖

木材树木或植物用于木材

能源(生物)树木或植物作为能源、燃料使用生化医药生产生化药剂、药物

淡水淡水的存在

文化生态系统服务

娱乐审美景观的视觉效果和品质,人看到风景及休闲获得好处。生物多样性的内

在价值

自然物种本身的价值;超越经济或人类利益

2.2 生态系统服务价值分类

各类生态系统的存在和运转,为人类的生产和生活提供了各种类型的支撑和服务。当前生态系统服务研究的一个热点方向就是对这些支撑和服务的价值大小进行量化。然而生态系统服务功能的种类涉及到多重价值属性,因而,对生态系统服务价值的各项功能进行服务价值属性归类是科学、合理量化其价值的一个前期工作。

学者徐嵩龄从生态系统服务功能的价值与市场联系的角度,将生态系统的服务价值分为3类:①能以商品形式出现于市场的功能;②虽不能以商品形式出现于市场,但有与某些商品相似的性能或能对市场行为有明显影响的功能;③既不能形成商品,又不能明显地影响市场行为的功能,其与现行市场机制有关,需用特殊途径加以计量。

欧阳志云等将生态系统服务价值总结为4类(表4):①直接利用价值,主要指生态系统产品所产生的价值,包括食品、医药、景观娱乐等。②间接利用价值,主要指无法商品化的生态系统服务功能,如保护土壤肥力,净化环境等。③选择价值,指人们为了将来能利用某种生态系统服务功能的支付意愿,如人们为将来能利用生态系统的涵养水源、净化大气以及游憩娱乐等功能的支付意愿;选择价值又可分为三类:自己将来利用、子孙后代利用(遗产价值)、别人将来利用(替代消费)。④存在价值,是人们为确保生态系统服务功能继续存在的支付意愿,是生态系统本身具有的价值。

表4 生态系统价值属性分类表

系统层面使用性层面利用方式层面含义层面

生态系统服务功能总

价值

使用价值

直接使用价值

提供直接价值功能,如食物、医药、

景观娱乐等

间接使用价值

提供间接功能效益,如土壤肥力、

净化环境等

使用/非使用选择价值

将来的使用或非使用价值(如生物

多样性等);为后代遗留的使用价值

和非使用价值的价值(遗产价值)。非使用价值存在价值

继续存在的价值,如生物栖息地濒

危物种等。

从上述研究者对生态系统服务价值的分类来看,生态系统服务大致可分为两种类型,第一种是能够以商品、替代商品进行价值估算的服务,第二种是不能够采取实体进行经济评估的服务,诸如文化审美等。因此,对生态价值进行量化评估的方法也比较复杂。

2.3 生态系统服务功能价值评价

2.3.1生态服务价值的货币化评估

尽管实现对生态服务价值的精确评估在理论上和实践中面临着较多的困难,但是以货币这种直观的形式对区域生态系统服务价值进行经济评估,有利于帮助人们认识生态系统服务价值在人类生存中的重要作用,有助于显化自然资源的经济价值,并且这种评估为政府决策者制定发展策略、衡量发展效益提供了具有一定说服力的工具。因而,对生态系统服务价值进行货币化评估一直是研究者研究的热点之一。

从生态系统服务价值货币化评估所采用的技术来看,替代市场技术和模拟市场技术在其中的应用较广(表5)。替代市场技术的核心思想是蒋某一类生态系统服务作为一种产品,通过其市场价值或替代品的市场价值衡量其经济价值;而模拟市场则通过虚拟的市场,采用调查问卷等一系列方法来探寻人们对某类生态服务产品的支付意愿和支付额度,间接地评估出其经济价值。

表5 生态系统服务价值主要评估技术与方法

技术方法方法内容

替代市场技术费用支出法以人们对某种生态服务功能的支出费用来表示其经济价值市场价值法

市场价值法先定量地评价某种生态服务功能的效果, 再根据

这些效果的市场价格来评估其经济价值。①环境效益评价法;

它可分为3个步骤:先计算某种生态系统服务功能的定量值,

再研究生态服务功能的“影子价格”,最后计算其总经济价

值②环境损失评价法;

机会成本法

边际机会成本是由边际生产成本、边际使用成本和边际外部

成本组成的。在理论上反映了收获或使用一单位自然和生态

资源时全社会付出的代价。

旅行费用法

(TCM)

属于间接性经济评价法, 是利用游憩的费用(常以交通费和门

票费作为旅行费用)资料求出“游憩商品”的消费者剩余, 并

以其作为生态游憩的价值。

享乐价格法

享乐价格与很多因素有关。享乐价格理论认为:如果人们是理

性的, 那么他们在选择时必须考虑上述因素。

模拟

市场技术条件价值法

核心是直接调查咨询人们对生态服务功能的支付意愿, 并以

支付意愿和净支付意愿来表达生态服务功能的经济价值。

据桓曼曼,《生态系统服务功能及其价值综述》

针对生态系统服务分类体系和量化指标的属性的差异,生态系统价值服务量化方法也比较多样,甚至对于同一个指标也有不同的计算方法。计算方法的选择主要根据计算公式的数据要求和掌握资料数据的丰富程度来确定。在完成对各个量化指标进行计算的基础上,按照分类体系进行汇总,即可的对区域生态系统服务价值进行核算。

2.3.1生态服务价值的非货币化评估

对生态系统服务价值进行经济评估是揭示人类社会发展与生态系统变化关系、显化生态系统服务价值的一个必要手段。然而,在某种意义上,可将生态系统服务看作一项公共产品,其中大量存在的非使用价值给经济评估带来了很大困难。此外,对其经济评估的实现还有赖于的假设前提,如理想的交易市场环境等,而在现实中这些假设条件是难以实现的(Radford and James 2013)。因此,直到目前,生态系统服务价值(尤其是其非经济价值)的规范性评估框架还未形成。在此背景下,一些学者开始尝试对其进行非货币化的评估。

Burkhard等人将已有的各类生态服务价值评价成果和调查数据作为决策判据,将研究区的生态系统服务分解成29项指标,然后结合研究区的土地利用类型,采用德尔菲法分别获取了各种土地利用类型对应的生态系统服务能力和需求,在此基础上建立了生态系统服务的需求-供给矩阵,实现了区域生态系统服务供需平衡的状况进行了空间可视化(Burkhard, Kroll et al. 2012)。Petteri等人对芬兰北部地区的研究中,也采用了类似的非货币化评估方法(Burkhard 2010)。

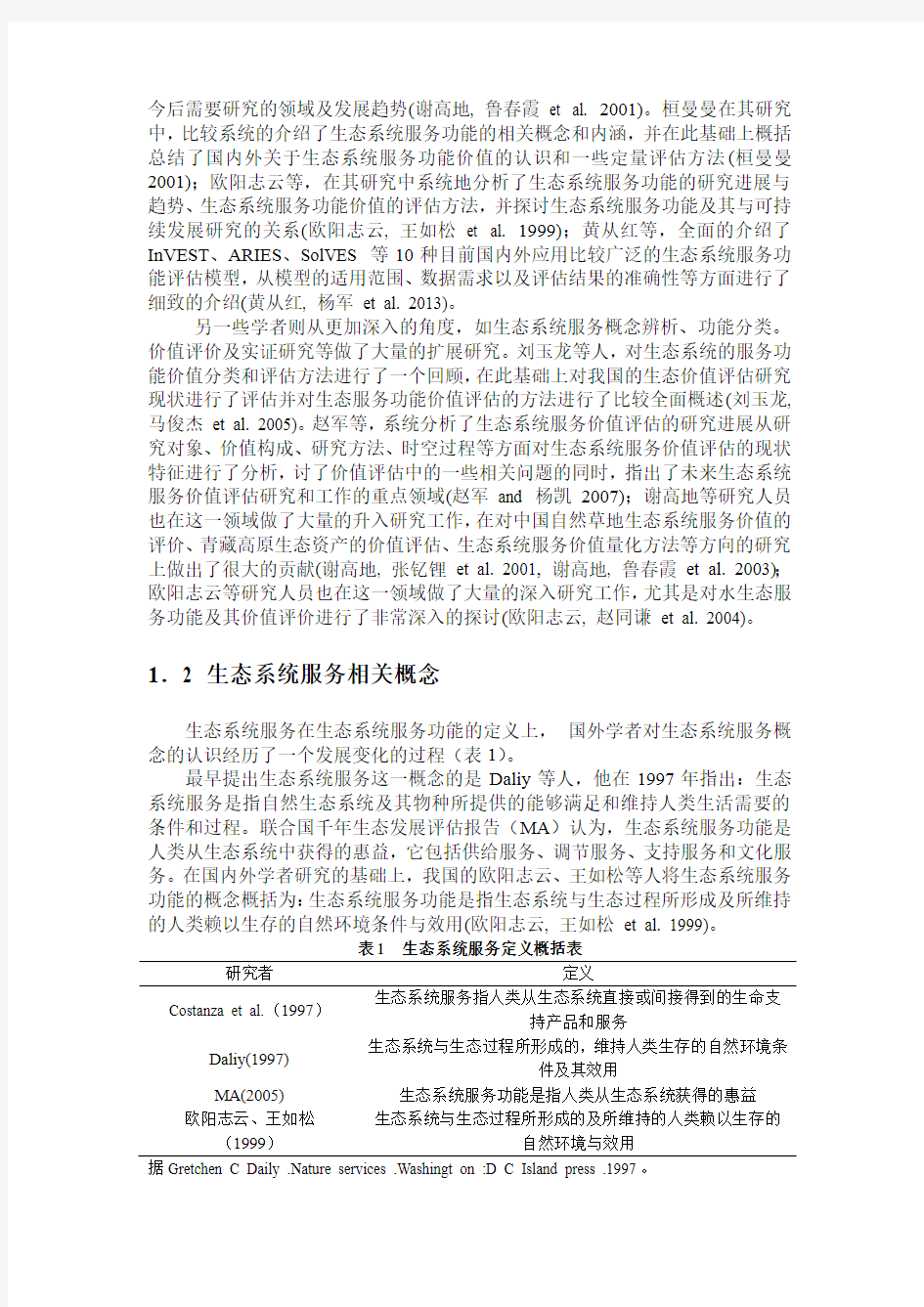

这类方法的一个显著特点是在一系列相关判据的支撑下、借助于专家知识决策系统来实现对各项生态系统服务进行量化评估。其一般流程(图2)是:首先对区域内的土地利用状况进行分析,然后构建区域生态系统服务功能的分类体系并确定量化指标,在此基础上,提出耕种土地利用类型相对应的生态系统服务功能的评价量表,将评价量表和专家决策判据信息移交专家进行决策判定,然后再根据专家判断结果和权重体系对其进行调整,最后得到各种土地利用类型的各项生态服务价值评价结果。

图2 生态系统服务价值非货币化评估的一般流程

从该方法的应用来看,其主要运用于城市、旅游地等一些区域的生态系统服务评估之中。由于城市和旅游地主要是一些依存于外物质、能量输入的特殊系统,其供给功能(如食物、纤维生产)并不强,生态系统服务价值构成中主要是一些难以量化的非使用价值,故而,基于专家知识决策的非货币化评估更适合在该类地区使用。另外,由于对生态服务价值进行核算的主要目的是强化对生态系统服务功能的认知和为制定相关政策提供依据,而非货币化评估方法不仅能够实现上

述目的,而且在专家决策的过程中能够加强生态学者、民众和政府管理者的联系,因而该方法在区域生态系统政策的制定与评价中占有一定地位。

3、生态系统服务评价数据库构建

生态系统服务总体评价的过程,既是一个定性评价,也是一个定量评价的过程。而且,当前的主流是定量评价,未来发展趋势是定量化的进一步系统和精确。构建生态系统评价数据库(图3),可以将各方面的数据和资料集成到一起,在数据管理的基础上,更好的进行生态系统服务价值的评估工作。

生态系统服务功能评估数据库主要由五部分数据及资料构成。主要包括:GIS数据库、区域发展规划数据库、遥感数据库、社会经济数据库及补充调查的数据和资料。

GIS数据库主要内容包括:国土调查数据库。指国土调查的一些基本数据,如道路网分布数据、地形DEM数据等;土地利用和土地覆被数据库。指按照土地利用类型分类体系,经过土地调查得到的土地利用分类图;重要保护地数据库。主要涉及到自然保护区、生态脆弱区等;气候数据库:包括降水、气温及极端气候等相关资料;其他数据库。

区域发展规划数据库。指涉及到区域发展规划的相关数据资料。

遥感数据库,指通过遥感获得的各类型数据资料,也包括一些航空、卫星图片。

社会经济数据库,包括人口、聚落、产业及环境状况等社会经济数据。

补充调查数据库,主要设计到为专门研究工作而进行的调查所得到的相关数据和资料。

通过综合以上几个类型的数据库,可以构建一个比较全面系统的生态系统服务评估数据库。利用这个数据库,既可以进行一些时空状态分析,也可以在统计资料的基础上进行经济评价。而且,本书库也可作为其他方向研究的一个共享数据库。

图3 生态系统服务功能评估数据库

据:Vihervaara, P., T. Kumpula, A. Tanskanen and B. Burkhard (2010). "Ecosystem services–A tool for sustainable management of human–environment systems. Case study Finnish Forest Lapland."。

4、基于生态系统维护的政策研究

对生态系统服务进行分类、量化等相关研究的主要目的是揭示生态系统在人类社会系统运转中的作用机制、更好地实现人类与自然的协调发展,因此,有必要通过一定的政策性措施来维护生态系统服务的可持续性。然而,由于生态系统服务涉及因素的广泛性和政策自身的综合性,针对生态系统服务的政策研究还比较缺乏。从目前的相关研究来看,针对生态系统服务的政策研究可以分为宏观性的指导原则和基于土地利用的措施两个层次。

4.1政策制定原则

构筑生态系统服务功能的国家战略框架,把生态系统维护的需求体现在制度设计当中。Folke等认为,如果没有对自然资源和生态系统功能的正确理解将不足以引导社会的可持续发展,同样,仅将自然系统作为决策依据也对政策的实施形成阻碍(Folke, Hahn et al. 2005)。由于生态系统服务问题涉及到自然与社会两大系统,要统筹解决二者之间的矛盾,必须重视政策制度的作用,只有将生态系统维护的需求纳入制度设计之中,建立生态补偿机制和多种形式的公共支付体系(Ditt, Mourato et al. 2010),才使生态系统和社会经济的协调发展成为可能。

注重政府决策者、环境生态学者、规划者和大众之间的信息沟通。目前来看,

生态系统服务价值的量化、维护,以及如何沟通、普及相关信息,仍然是决策者、城市环境规划者面临的重大问题(Wu, Ye et al. 2013)。生态系统服务价值测度方法的某些限制,如时空尺度效应、某些参数的不确定性等,限制了其在政府决策中的应用。此外,规划学者和公众由于缺乏对生态系统服务重要性的认知,政府部门在土地利用中对地价的过度关注,导致了生态系统功能和价值没有得到足够的重视(Radford and James 2013)。如何消解生态学者、决策者和规划者之间的认知差异,将是生态系统服务价值应用于实践的重大挑战。

强化政策的实施、执行力度。鉴于生态环境问题日渐突出,国家和地方相继出台了一系列的生态环境保护措施和政策。然而,城镇用地的粗放扩张等现象仍然普遍存在,这虽使生态系统的娱乐文化功能有所加强,但许多研究显示这些活动导致了生态系统服务总价值的下降(Zhao, Kreuter et al. 2004)。

4.2基于土地利用的相关措施

土地利用作为人类活动的重要形式,对生态系统服务产生着强烈的影响。因此,许多研究致力于从优化土地利用的视角来提升区域生态系统服务功能。针对目前我国的人口经济以及土地利用和生态环境发展的现状和态势,在今后的土地利用中,有必要从完善土地规划评价体系、优先管控生态敏感区等方面来提升区域的生态系统服务能力。

完善土地规划规划评价体系,加强生态系统价值评估在相关规划中的应用。对区域土地进行规划控制是我国土地利用中的重要举措,当前的各类土地规划中还比较缺乏对生态系统服务价值的关注,尤其是在城市土地利用规划中,往往由于过分关注经济效益而忽视绿地、水体等重要生态系统的保护(Radford and James 2013)。此外,在我国目前大规模实施的土地整治中,大量的坑塘、荒草地被开垦为耕地(Zhao, Kreuter et al. 2004, Wang, Zhang et al. 2006),这对区域生态服务价值造成了不良影响。因此,为维护区域生态系统的可持续发展,有必要将生态系统服务价值评估作为规划实施前效果预评估和规划实施评价的重要内容,建立一个真正集社会-经济-生态效益为一体的规划评价体系。

在土地利用中,加强生态敏感区的优先管控。生态敏感区对区域内生态系统的结构和功能产生着重要影响,社会经济发展对生态敏感区土地的占用将对区域生态系统服务能力构成较大的、短期内难以逆转的消极影响。伴随着经济增长中国的城市正在迅速扩张和土地开发供应不足的问题,一些城市发展中实行的“城镇上山”土地利用方式由于缺乏对生态环境的考虑,已经造成了诸如洪水、水土流失等一系列环境恶化的现象(Peiyue Li 2014)。因而未来的土地利用政策制定应优先考虑控制生态敏感地区,对该类地区的土地利用项目进行严格控制和环境影响分析(Zhao, Kreuter et al. 2004)。对一些具备旅游文化开发价值的区域,可以采取旅游开发的方式来减轻经济发展对生态系统造成的影响(Wang, Zhang et al. 2006)。

在城市规划中,注重维护、提升城市的生态系统服务功能。首先,要重视城市核心区的审美、文化生态服务功能建设。城市核心区往往是人流量较大地区和人口密集区,而城市又是娱乐和文化等生态系统服务功能的主要提供地。因此,在城市核心区加强其文化、娱乐、审美等生态系统服务功能够扩大其服务效应(Radford and James 2013)。其次,要重视基础设施在城市中心与其外围区的配置。现代都市庞大的交通体系产生了噪声、碳排放等一系列问题,对气候调节等生态

系统服务功能造成了损害。因此在城市规划中,应注意采取生物措施消减不利因素,同时还应注重相应措施在交通节点、城市郊区的优化配置(Radford and James 2013)。再次,城市绿化植物对维护城市生态系统服务价值具有不可忽视的作用,在城市绿化植物种类的选择中,应注意本地物种在维持生物多样性水平中的作用,注重分析外来物种对本地生态系统的影响(Wang, Zhang et al. 2006)。

建立可持续农业资源系统,注重农用地的生态功能。作为一个农业大国,我国的农田生产能力在农药、化肥等一系列现在科学技术的推动下不断提高,然而,其中也伴随着诸如生物多样性减少、控制病虫害能力弱化以及农业非点源污染等生态问题,这对我国生态系统的服务能力造成了一定威胁。因此,建立在合理利用水土资源和现代农业科技基础上的农业系统,是提升农田生态系统服务功能,维护区域粮食安全和生态安全协调发展的可行路径(Wang, Zhang et al. 2006)。

划分主体功能区,实行跨区域生态补偿制度,将生态补偿纳入国民经济体系。生态系统服务作为一种不可或缺的产品,各个区域的生态系统服务供需能力都存在着较大的区域不均衡性(Kroll, Muller et al. 2012)。因此,有必要在区域生态系统服务能力进行空间辨识的基础之上,进行功能分区,通过建立跨区域的生态服务产品交易、补偿制度来实现资源的合理配置和区域经济社会发展效益的最大化(Kroll, Muller et al. 2012)。

参考文献

Ausseil, A. G. E., J. R. Dymond, M. U. F. Kirschbaum, R. M. Andrew and R. L. Parfitt (2013). "Assessment of multiple ecosystem services in New Zealand at the catchment scale." Environmental Modelling & Software 43: 37-48.

Ayanu, Y. Z., C. Conrad, T. Nauss, M. Wegmann and T. Koellner (2012). "Quantifying and Mapping Ecosystem Services Supplies and Demands: A Review of Remote Sensing Applications." Environmental science & technology 46(16): 8529-8541.

Burkhard, B., F. Kroll, S. Nedkov and F. Muller (2012). "Mapping ecosystem service supply, demand and budgets." Ecological Indicators 21: 17-29.

Burkhard, P. V. T. K. A. T. B. (2010). Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning,management and decision making.

Costanza, R., R. d'Arge, R. d. Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R. V. O'Neill and J. Paruelo (1997). "The value of the world's ecosystem services and natural capital." Nature 387: 253-260.

Cowling, R. M., B. Egoh, A. T. Knight, P. J. O'Farrell, B. Reyers, M. Rouget, D. J. Roux, A. Welz and A. Wilhelm-Rechman (2008). "An operational model for mainstreaming ecosystem services for implementation." Proceedings of the National Academy of Sciences 105(28): 9483-9488.

Ditt, E. H., S. Mourato, J. Ghazoul and J. Knight (2010). "Forest Conversion and Provision of Ecosystem Services in the Brazilian Atlantic Forest." Land Degradation & Development 21(6): 591-603.

Folke, C., T. Hahn, P. Olsson and J. Norberg (2005). "Adaptive governance of social-ecological systems." Annu. Rev. Environ. Resour. 30: 441-473.

Kroll, F., F. Muller, D. Haase and N. Fohrer (2012). "Rural-urban gradient analysis of ecosystem services supply and demand dynamics." Land Use Policy 29(3): 521-535.

Peiyue Li, H. Q. J. W. (2014). Environment: Accelerate research on land creation, nature.

Radford, K. G. and P. James (2013). "Changes in the value of ecosystem services along a rural-urban

gradient: A case study of Greater Manchester, UK." Landscape and urban planning 109(1): 117-127. Scolozzi, R., E. Morri and R. Santolini (2012). "Delphi-based change assessment in ecosystem service values to support strategic spatial planning in Italian landscapes." Ecological Indicators 21: 134-144. Viglizzo, E. F., J. M. Paruelo, P. Laterra and E. G. Jobbagy (2012). "Ecosystem service evaluation to support land-use policy." Agriculture Ecosystems & Environment 154: 78-84.

Vihervaara, P., T. Kumpula, A. Tanskanen and B. Burkhard (2010). "Ecosystem services–A tool for sustainable management of human–environment systems. Case study Finnish Forest Lapland." Ecological Complexity 7(3): 410-420.

Wang, Z. M., B. Zhang, S. Q. Zhang, X. Y. Li, D. W. Liu, K. S. Song, J. P. Li, F. Li and H. T. Duan (2006). "Changes of land use and of ecosystem service values in Sanjiang Plain, northeast China." Environmental Monitoring and Assessment 112(1-3): 69-91.

Wu, K. Y., X. Y. Ye, Z. F. Qi and H. Zhang (2013). "Impacts of land use/land cover change and socioeconomic development on regional ecosystem services: The case of fast-growing Hangzhou metropolitan area, China." Cities 31: 276-284.

Zhao, B., U. Kreuter, B. Li, Z. J. Ma, J. K. Chen and N. Nakagoshi (2004). "An ecosystem service value assessment of land-use change on Chongming Island, China." Land Use Policy 21(2): 139-148.

桓曼曼(2001). "生态系统服务功能及其价值综述." 生态经济(12): 41-43.

黄从红, 杨军and 张文娟(2013). "生态系统服务功能评估模型研究进展." 生态学杂志32(12): 3360-3367.

李文华, 张彪and 谢高地(2009). "中国生态系统服务研究的回顾与展望." 自然资源学报24(01): 3037-3046.

刘玉龙, 马俊杰, 金学林, 王伯铎, 林积泉and 张铭(2005). "生态系统服务功能价值评估方法综述." 中国人口·资源与环境15(1): 88-92.

欧阳志云, 王如松and 赵景柱(1999). "生态系统服务功能及其生态经济价值评价." 应用生态学报10(5): 635-639.

欧阳志云, 赵同谦, 王效科and 苗鸿(2004). "水生态服务功能分析及其间接价值评价." 生态学报24(10): 2091-2099.

谢高地, 鲁春霞and 成升魁(2001). "全球生态系统服务价值评估研究进展." 资源科学23(6): 5-9.

谢高地, 鲁春霞, 冷允法, 郑度and 李双成(2003). "青藏高原生态资产的价值评估." 自然资源学报18(2): 189-196.

谢高地, 张钇锂, 鲁春霞, 郑度and 成升魁(2001). "中国自然草地生态系统服务价值." 自然资源学报16(1): 47-53.

赵军and 杨凯(2007). "生态系统服务价值评估研究进展." 生态学报27(1): 346-356.

附录生态服务价值量化指标计算方法

?研究概况?(《哲学动态》1998年第11期) 生态文明研究综述 邹爱兵 (广西大学社会科学与管理学院530004) 90年代以来,面对着日益严重的环境问题,我国学界提出了生态文明的范畴,并对这一范畴的思想内容展开了讨论。现将近年来的研究讨论情况综述如下。 一、关于生态文明的涵义问题 有的学者认为,生态文明是指人类在改造自然界的同时又主动保护自然界,积极改善和优化人与自然的关系,建设良好的生态环境所取得的物质成果、精神成果和制度成果的总和。它是生态生产发展水平及其积极成果的体现,是社会文明在人类赖以生存的自然环境领域的扩展和延伸,是社会文明的生态化表现。 还有一些学者虽未给生态文明下一个较为规范的定义,但依然提出了生态文明的主要内涵。认为,生态文明就是人类通过破除自我中心论而实现的人与人、人与自然的和谐发展与共存共荣,或者说是人类与自然环境的共同进化,与地球表层的共存,是地球生态系统中的社会生态系统的良性运行。从现代科学技术的整体性出发,人类应形成一种“自然—经济—社会”的整体价值观和生态经济价值观,从而使人类的一切活动既能满足人与自然的协调发展,又能满足人的物质需求、精神需求和生态需求,实现资源增殖和信息增殖。 二、关于生态文明的价值观问题 有两种观点。一种观点认为,生态文明是对工业文明的扬弃和超越,而工业文明价值观是一种以人为中心的价值观,是一种经济价值观,生态文明则要求形成一种“人—自然”系统的整体价值观和生态经济价值观,而非人类中心主义价值观。 另一种观点则相反,认为无论是工业文明还是生态文明,均是以人为中心的价值观。因为人类倡导建设生态文明,保护自然环境,最终也是为了保护自己。只不过人类中心主义有两种,一种是绝对人类中心主义,一种是相对人类中心主义。工业文明是以绝对人类中心主义为其价值观的,而生态文明则是以相对人类中心主义为其价值观的。 三、关于生态文明的地位、作用及独立性问题 一种观点认为,工业文明已经完成它的历史使命,正从兴盛走向衰亡,一种新的更高级的文明——生态文明将逐渐取代工业文明,成为未来社会的主要文明形态。 另一种观点则认为,未来社会应是物质文明、精神文明、制度文明和生态文明相统一的大文明,大文明是未来社会文明的主要形态,而生态文明只是其中未来社会整体文明中的一种。 传统的和现实生活中比较流行的一种观点,是把生态文明看成物质文明或精神文明的一个内容。对此,有论者指出,生态文明建设有其自身独立的内容,它对于物质文明和精神文明建设来说,具有相对的独立性,如果把生态文明看成是物质文明或精神文明的一个内容而否认它的相对独立性,就不能反映现代新文明的客观实际和生态时代的本质要求,无论是从文明建设的物质载体,还是从现代文明建设的新的构成和所要达到的目标来说,生态文明及

中国生态文明建设综述 摘要:本文旨在对中国生态文明建设的研究现状做出基本综述,为“五位一体”的建设提供支持。文章分为四个部分:一为生态文明建设的基本概况,二为生态文明建设的具体内容研究,三为我国区域生态文明建设,四为结语评价。总的来说,我国在生态文明建设中逐步形成以点带面、以局部促整体、各方面协调发展的立体的发展模式,但在实践上存在滞差,需要在实践执行方面进一步研究。关键词:中国生态文明综述 1 生态文明建设的基本概况 1.1生态文明的内涵和特征 生态文明是在工业文明产生的资源枯竭、环境破坏、生态失衡等问题已经严重阻滞了人类社会的发展,促动人们重新审视并从根本上改变人与自然的关系,以寻求人类的可持续发展的背景下提出的。 对于生态文明的内涵的界定还有以下几种:(1)生态文明有广义与狭义之分。有学者提出,狭义的生态文明,一般仅限于经济方面。广义的生态文明,则囊括整个社会的各个方面,不仅要求实现人类与自然的和谐,而且也要求实现人与人的和谐,是全方位的和谐”1。狭义上的生态文明是指文明的一个方面,即相对于物质文明、精神文明和制度文明而言,人类在处理同自然关系时所达到的文明程度”2。(2)从生态理念层面来阐释生态文明的内涵,主要由以下层面:经济生产层面、政治制度层面、文化层面、环境建设层面、社会层面和技术层面3。(3)把生态文明分为:浅绿色生态文明和深绿色生态文明4。 生态文明的特征也是多种多样的,有的认为,它有三个重要的特征:较高的环境保护意识、可持续的经济发展模式、更加公正合理的社会制度。有的认为生态文明具有,全面性、高效性、可持续性、和谐性、整体性、人本性和平等互利性。 1.2中国特色社会主义生态文明建设

云南白药集团股份有限公司战略规划研究 一、云南白药公司发展历史及现状 (一)云南白药公司发展历史 云南白药创制于1902年。她不仅凝聚着中华名医曲焕章的心血,也是中华智慧的结晶,蕴涵着深厚的文化底蕴和历史内涵。 1971年,公司前身云南白药厂正式成立,白药开始了专业化生产。 1993年11月30日,云南白药厂注册为云南白药实业股份有限公司,12月15日在深圳证券交易所挂牌上市,成为云南省第一家A股上市公司。 1995年,云南白药(散剂)、云南白药胶囊被列为国家一级保护品种,保护期20年。云南白药酊、膏、宫血宁胶囊和热毒清片被列为国家二级中药保护品种。 1996年,云南白药实业股份有限公司改制为云南白药集团股份有限公司。 1997年,集团获得了企业进出口权。 1999年,云南省医药公司和昆明天紫虹制药厂作为国有优质资产,配股进入云南白药集团,同期云南红塔集团成为云南白药的第二大股东。同年云南白药集团股份有限公司被认定为“高新技术企业业”。 1999年12月,集团出资3000万元组建云南白药集团医药电子商务有限公司。 2000年4月,云南白药集团赞助2000年奥运会中国体育代表团,获得“第27届奥运会中国体育代表团热心赞助商”称号。云南白药系列产品(胶囊、散剂、气雾剂、创可贴、云南白药酊、膏)被指定为2000年奥运会中国体育代表团首选疗伤药品。 2000年5月,云南白药医药电子商务有限公司被云南省科委认定为“高新技术企业。” 2000年5月,云南白药集团成功注册“云南白药”商标,云南白药这一中国著名品牌由阶段性的行政保护上升到永久性的法律保护。 2000年6月,云南白药散剂、云南白药胶囊、云南白药酊、云南白药膏、宫血宁胶囊进入国家基本医疗保险药品目录。 2000年9月,云南白药集团药物研究院正式成立。 2000年10月,胶囊剂,颗粒剂、散剂、片剂、酊剂、气雾剂六个剂型一次通过国家GMP 认证,创造了GMP认证史上的一个奇迹。 至此,云南白药集团已拥有全资、控股、参股企业十余家,集团总资产接近 8亿元,净资产接近4亿,集团汇总性销售收入超过8亿,一跃成为云南省实力最强、规模最大、品牌最优的大型医药企业集团。 (二)云南白药公司经营状况概述 1、产品结构 云南白药的中央产品主要是散剂、胶囊、气雾剂、白药酊、宫血宁胶囊,两翼产品主要有:透皮产品包括白药膏、创可贴、急救包、药妆等;健康产品包括牙膏等,其他产品还包括热度清、田七花精等。 云南白药实施“稳中央、突两翼”的战略,“两翼产品”使企业冲出了发展瓶颈,赢得了奇迹般的崛起。2007年云南白药牙膏的销售额已经突破了6亿元,高露洁和佳洁士都已经把其列为了中国市场上最为主要的竞争对手。 公司产品以云南白药系列和田七系列为主,共十种剂型七十余个产品,主要销往国内、港澳、东南亚等地区,并已进入日本、欧美等国家、地区的市场。“云南白药” 商标于2002年2月被国家工商行政管理总局商标局评为中国驰名商标 云南白药集团股份有限公司目前已是一家集药品研发、生产、销售为一体的综合性企业集团,主要包括化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、保健食品、化

[1] 张晓梅.中国农村人力资源开发与利用[M].北京:中国农业出版社,2005. [2] Gardner. The theory of multiple intelligence[M].New York: Basie, 1953. [3] Kohlbe, LEssaysinmoral development:the psychology of moral development: then a true and validity of moral stage [M]. San Franeiseo: Harper Row Publishers, 2002. [4] Palti H,etal. Concerns and risk behaviors between the high school students [J].Journal of adole seen Health, 1995 (4):17-51. [5] Zhu Y, Lin L. Continuity and change in the transition from the first to the second generation of migrants in China [J]. Habitat International, 2014 (42): 147-154. [6] Roche, M. Then a true of human values[M]. New York: Free Press, 1973. [8] 鲍宗豪.市民文明素质评价研究----以对北京东城区市民文明素质的评价为例 [J].湖南社会科学,2008(04):37-38. [9] 徐惠民.大连市人口素质评价指标体系的构建[J].辽宁师范大学学报(自然科 学版),2008(3):114-117. [10] 徐梅.成都市人口素质发展水平分析[D].四川师范大学硕士学位论文,2009. [11] 杨帆,夏海勇.试论人口素质及其均衡发展对生态文明的影响[J].商业时 代,2010. [12] 耿修林.1990-2008年我国人口素质变化的实证分析[J].江苏大学学报(社会科 学版),2011(7):84-88. [13] 王玥,翁钱威.人口素质及评价指标体系[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学 版),2011(3):161-164. [14] 张强,孙爱珊,钱建明.用灰色关联分析评价中国少数民族人口素质[J].现代预 防医学,2002(2):154-155. [15] 唐万梅.用因子分析法对西部地区的人口素质进行分析评价[J]. 运筹与管 理,2005(8):85-89. [16] 屈云龙,许燕.主成分分析法在人口素质评价中的应用—以江苏省为例[J].南 京人口管理干部学院学报,2010(4):56-61. [17] 张勰.中国西部人口素质评价及发展策略研究[D].武汉:武汉理工大学,2012. [18] 王维国,杨晓华.我国经济与人口素质协调发展分析[J].河北经贸大学学 报,2005(9).

毕业论文文献综述 水产养殖 潮间带生态学调查研究的概述和展望 摘要:潮间带生态学是研究潮间带出现的生物种类、分布范围、群落结构、主要优势种或经济种的数量分布、季节变化及其与环境之间的相互关系。在调查前确定调查的站点以及内容对于生态调查的正确度是密切相关的。所以本文介绍了潮间带调查的研究的概述以及对未来的一些展望。 关键词:潮间带;生态调查;优势种 潮间带是界于高潮线与低潮线之间的地带,通常也称为海涂。根据潮汐活动的规律,潮间带又分为3个区:(1)高潮区(上区):它位于潮间带的最上部,上界为大潮高潮线,下界是小潮高潮线。它被海水淹没的时间很短,只有在大潮时才被海水淹没。(2)中潮区(中区):它占潮间带的大部分,上界为小潮高潮线,下界是小潮低潮线,是典型的潮间带地区。(3)低潮区(下区):上界为小潮低潮线,下界是大潮低潮线。大部分时间浸在水里,只有在大潮落潮的短时间内露出水面。潮间带的环境时而干燥时而潮湿、温度时高时低、盐度也是时时变化,可以说微环境的变化非常大,潮间带的生物必须具有忍受每日温差和含氧量剧烈变化的能力。而人们也充分的利用潮间带的现象,发展出了潮间带地区的有益生物的养殖,潮汐能发电等有利于人类的项目。 1潮间带生态学调查研究的意义 潮间带生态学的研究对合理开发利用生物资源、有计划地滩涂围垦和发展有益生物的养殖,对有害生物的防除以及对分类学[20]、古生态学、地史学[11]和环境调查[7]的研究将会提供重要的科学依据,也是发展海洋科学的方法。 2潮间带生态学调查研究的方法 2.1 确定调查的采样的站点 海岛潮间带设立几个合理的断面,而断面的中站点的多少根据生物的变化和地质的变化而确定。潮区划分参照《全国海岛资源综合调查规范》[18],高潮区分2个亚区,中潮区分3个亚区,低潮区分1个亚区。[15]在站点确定后,要做一个明显的标记,使以后采样能够在同一个位置,从而保证数据的有效。 2.2 定性采样 在各采样站点以及站点附近进行定性采样,可以对定量采样提供参考。 采样的时间有按各个月或者季度采样,一般调查都是由落潮时由高潮区向低潮区采样,这样采集样品的时间和种类都能多点,不会太过于匆忙。在站点要采集样品的次数不少于两次。在采集样品时要把身体柔软的种类比如说多毛类,寡毛类等和身体坚硬的种类如贝类,甲壳类分开在不同的

云南财经大学研究生课程论文《财务战略管理研究文献综述》 专业:会计学 课程名称:财务管理理论 课程类别:专业必修 任课教师:刘静 开课时间:2014年9月 云南财经大学研究生部

财务战略管理研究文献综述 摘要:财务战略是整个企业战略的重要组成部分,其作为维持企业经营的正常运转以及提高资金运转效率的主要动力,在企业各个发展周期中发挥着不可忽视的作用。特别是随着企业面临的内外环境的不断变化,企业财务战略的制定,选择以及其与企业盈利之间的关系等一系列问题都引起了相关人士的关注。如何发挥企业财务战略在其整个企业经营中的作用,为企业的长远以及可持续发展发挥作用是企业财务战略在多年研究发展中面临的重大挑战。借以对企业财务战略相关研究的梳理,进一步不断的深入财务战略在企业各个层面的作用,不断突破财务战略对现有企业发展的影响力,促进企业全面,健康的可持续发展。 关键字:企业发展财务战略环境 一.财务战略研究的发展历程 关于企业财务战略的发展渊源是随着企业战略发展而来,基于对企业战略的不断重视以及企业战略中财务分析的重要作用,财务战略才得以作为企业战略管理的一部分被不断的细化和研究。 美国学者Ansoff 教授(1976)首次提出了“企业战略管理”之后,企业战略在企业大局发展中的作用不断的被研究界关注,在之后的14年,Tom Copeland (1990)学者再次指出,公司财务和战略伴随公司管理的不断发展已经在思维和行为上不断的得以融合和发展。[1]在此之后,西方学术界开始了对企业战略中财务战略的研究,财务战略在企业战略中发挥的作用不断的被提到了新的研究层面,关于财务战略的定义也在这个过程中不断的完善。E.F.Harrison 与C.H.John (1985)等在《组织战略管理》一书中将财务战略定义为“企业为配合其发展与竞争战略的实施而须提供的资本结构与资金的计划”[2],。J.A.Pearce和R.B.Robinson(1988)在其《战略管理学》一书中提出了“财务策略”的概念,并指出企业财务策略包括资金筹集、资金分配(投资)与分红、营运资金管理三大方面[3]。我国学者杨学义, 武笑坷(2009)指出,广义的财务战略包括资金的筹集战略和所筹资金的管理战略, 狭义的财务战略仅指筹资战略, 包括资本结构、筹资来源和股利分配等政策。[4]之后随着对财务战略定义的越来越广泛

生态文明的国内外研究现状 20世纪70年代后,生态文明与可持续发展问题受到人们的普遍关注。人们深刻地感受到,现代社会和现代人已经陷入一场严重的生态危机、道德危机和社会危机,人类传统的发展观和文明观面临严峻挑战。1992年联合国环境与发展大会召开,可持续发展思想由共识变成各国人民的行动纲领,生态文明应运而生。自20世纪90年代以来,随着生态文明和可持续发展的公众意识、执政理念、理论研究和实践探索日益得到全球共识,学术界对生态文明的理论范畴与实践方向研究也进入一个新的阶段。围绕生态文明与可持续发展这一主题,国内外学者进行了多方面、多角度、多层次的研究。 学术界围绕人类生态意识、生态经济、生态政治的兴起和可持续发展等方面进行了广泛的研究,指出生态文明比工业文明更具理性的哲学观、价值观、科技观和更高级的管理水平。主要体现在:(1)思想观念的大转变,即从人与自然的对立关系向人与自然和谐相处转变;(2)生产技术的大转变,即从有害环境技术向无害环境技术转变;(3)目标与行为的大转变,即从单纯追求经济目标向追求经济、生态和社会多重目标转变;(4)伦理价值观和世界观的大转变,用人与自然协调发展的价值观代替人统治自然的价值观,因而把人类的价值主体地位和终极关怀扩展到非人的自然界,并赋予生态环境应有的道德地位,用尊重自然、敬畏生命的哲学,代替极端的人类中心主义的哲学。 有的学者认为,关于社会文明,有两个最基本的哲学问题,一是人与自然的关系问题,一是价值观问题。每一文明形态都有其特定的人与自然关系的意识,并渗透到人类活动的各个领域,在某种程度上支配着文明的兴衰。

关于人与自然的关系,学者们认为:生态文明把人本身作为自然界的一员,因此,人的一切活动都必须充分尊重自然规律,寻求人与自然的协调发展。生态文明的人与自然的生态关系归根到底反映着人与人之间的社会关系。生态文明是实现可持续发展的一种内在要求。 关于生态文明的价值观,归纳起来主要有四种观点:认为生态文明是非人类中心主义的理性选择;认为生态文明的终极价值观也是以人为中心的;认为生态文明是对人类中心主义的继承和超越;强调平等,拒绝中心论。 2.1生态文明的功能、地位及与其他文明之间的关系 关于生态文明的功能地位,一种观点认为,生态文明是人类社会在渔猎文明、农业文明、工业文明之后的一种新的文明形态,是更高层次的一种新的文明形态,并将成为未来社会的主要文明形态。另一种观点认为,未来社会应是物质文明、精神文明、政治文明和生态文明这四种文明有机统一的大文明,而生态文明只是其中的一种。 关于生态文明与其他文明之间的关系,有论者指出,生态文明不是一种单独的文明,而是一切文明的共同基础,具有相对的独立性。生态文明比物质文明、政治文明和精神文明高一个层次,但绝不是简单的三种文明相加。不仅包含着自然生态文明,而且也包含着社会生态文明。另一种观点认为,生态文明与物质文明、精神文明和政治文明既相对独立,又相互贯通、相互依赖。物质文明是基础,政治文明是保障,精神文明是主导,生态文明是前提。生态文明支配着物质文明,物质文明支配着精神文明,而精神文明对物质文明、生态文明和政治文明的发展又起着重大的推动作用。政治文明是社会文明建设的保障,它以自身中介性的作用把物质文明、精神文明和生态文明统为一体,并使三种文明相互影响。还有论

中国生态文明建设文献综述 中国生态文明建设综述 政法学院 10级行政管理一班 100203017 李少爽 100203018 李胜男摘要:本文旨在对中国生态文明建设的研究现状做出基本综述,为“五位一体”的建设提供支持。文章分为四个部分:一为生态文明建设的基本概况,二为生态文明建设的具体内容研究,三为我国区域生态文明建设,四为结语评价。总的来说,我国在生态文明建设中逐步形成以点带面、以局部促整体、各方面协调发展的立体的发展模式,但在实践上存在滞差,需要在实践执行方面进一步研究。关键词:中国生态文明综述 1 生态文明建设的基本概况 1.1生态文明的内涵和特征 生态文明是在工业文明产生的资源枯竭、环境破坏、生态失衡等问题已经严重阻滞了人类社会的发展,促动人们重新审视并从根本上改变人与自然的关系,以寻求人类的可持续发展的背景下提出的。 多数学者都认同它是指关于人与生态环境之间相互关系的物质成果与精神成果的总和,潘岳《论社会主义生态文明》一文从文化价值观的角度,指出生态文明是以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环为宗旨的文化伦理形态1。郇庆治在《环境政治国际比较》中认为,生态文明应该是基于后工业主义社会的,在新的价值理念——即传统经济理性服从于社会与生态理性——的基础上,人类生活方式的重建,它应该是一种基于多元原则、共享原则与合作原则的2文明。宋林飞在《生态文明的理论与实践》中提出,生态文明主张认识自然规律,坚持可持续发展,正确处理人与自然的关系,要保护生态、修复生态,更

3要建设生态。在这方面只是由于侧重点不同,而对其内涵的实质性争议不多。 对于生态文明的内涵的界定还有以下几种:(1)生态文明有广义与狭义之分。有学者提出,狭义的生态文明,一般仅限于经济方面。广义的生态文明,则囊括 1 潘岳.论社会主义生态文明.绿叶,2006.10 潘岳。中国严峻的社会难题 2 郇庆治.环境政治国际比较.山东大学出版社2007, 2 3 宋林飞.生态文明的理论与实践..南京社会科学2007. 12 整个社会的各个方面,不仅要求实现人类与自然的和谐,而且也要求实现人与人 4的和谐,是全方位的和谐”。有学者认为,“广义上的生态文明是继工业文明之后,人类社会发展的一个新阶段;狭义上的生态文明是指文明的一个方面,即相对于物质文明、精神文明和制度文明而言,人类在处理同自然关系时所达到的文5明程度”。(2)从生态理念层面来阐释生态文明的内涵,主要由以下层面:经6济生产层面、政治制度层面、文化层面、环境建设层面、社会层面和技术层面。 7(3)把生态文明分为:浅绿色生态文明和深绿色生态文明。 生态文明的特征也是多种多样的,有的认为,它有三个重要的特征:较高的环境保护意识、可持续的经济发展模式、更加公正合理的社会制度。有的认为生态文明具有,全面性、高效性、可持续性、和谐性、整体性、人本性和平等互利性。 1.2生态文明建设的理论渊源 生态文明建设的理论依据主要包括:第一,中国传统文化中的生态哲学思想。 8(1)儒家生态文化;(2)佛教生态文化;(3)道教生态文化(4)易经中的生态文化。第二,马克思主义的生态哲学思想:(1)马克思主义关于人与自然的关马克思主义关于人与自然和谐发系;(2)马克思主义关于人与社会的关系;(3)

土壤生态学研究现状分析 土壤生态学(soil ecology)是研究土壤环境与生物间相互关系,以及生态系统内部结构、功能、平衡与演变规律的学科。是土壤学、生态学、地理学以及环境科学相互交叉的一门具有广泛研究领域的新兴科学,以土壤生物为中心,研究土壤生物之间、土壤生物与土壤非生命环境间的相互作用。研究的主要内容有:土壤生态系统的结构、功能和人类活动对土壤生态系统的影响过程。过去 20 年, 土壤生态学得到国际生态学界的广泛关注[1~6], 土壤被认为是陆地生态系统的组织中心[4,7], 并被 Science 期刊认为是最后的学术前沿[8].在此背景下, 土壤生物多样性及其在生态系统中的重要功能成为研究热点[9]. 对土壤生物多样性的研究和认识, 代表了过去 20 年土壤生态学领域最重要的进步[6]. 国内外研究现状 土壤生物多样性包括在土壤和凋落物层中生活的生物类群多样性[4], 以及它们的遗传多样性、功能多样性和土壤-生物自组织系统的多样性[10,11]. 最近还有学者提出, 土壤中的活性酶也是土壤生物多样性的有机组成部分[12]. 目前, 科学界已经认识到土壤是地球上生物多样性最丰富的生境之一[5]. 例如,在局域尺度上, 1 g 土壤可能含有高达 50000 种细菌[13,14]; 在堪萨斯大草原 , 一小块草地上就发现了159 种螨类[15]; 在哥斯达黎加(Costa Rica)的一个低地雨林, 根据 18S rRNA 序列分析推测, 仅在 4 个 40 m× 40 m 样方中, 可能就有 502 种线虫[16]; 同样根据18S rRNA 序列分析, 在极地苔原的几个采样点就发现 2010 个 OTUs(operational taxonomic units)存在[17].此外, 在全球尺度上, 土壤生物多样性也远远高于植物和大型动物[18~20]. 现已描述过的土壤真菌就有72000 种, 据估计全球总数可能高达 150 万种[21,22];已 知的土壤线虫有 25000 种(可能仅占全球所有种类的 6%)[20]; 已记录的土壤跳虫有 8000 种(约占全球所有种类的 15%)[20]; 而已知的螨类有 45231 种(可能仅占全球所有种类的 4%左右)[19]; 对于大型土壤动物,已描述的蚯蚓有3500 种(约占全球所有种类的 1/2)[20],至于研究较多的蚂蚁和白蚁, 分别有14000 种和2700 种, 也仅占全球种类总数的 50%和 70%[20]; 已经记载的马 陆多达 11000 种, 但也仅占全球种类的15%[20]. 这些统计数据足以表明, 不

生态系统服务、功能与价值 班级:09生物教育姓名:李虎学号:09124097 摘要:生态系统服务(Ecosystem Services)术语逐渐为人们所公认和普遍使用!生态系统服务是指人类直接或间接从生态系统得到的利益,主要包括向经济社会系统输入有用物质和能量、接受和转化来自经济社会系统的废弃物,以及直接向人类社会成员提供服务(如人们普遍享用洁净空气、水等舒适性资源)。与传统经济学意义上的服务(它实际上是一种购买和消费同时进行的商品)不同,生态系统服务只有一小部分能够进入市场被买卖,大多数生态系统服务是公共品或准公共品,无法进入市场。生态系统服务以长期服务流的形式出现,能够带来这些服务流的生态系统是自然资本。 前言:Holdern和Ehrlich于1974年首次提出了生态系统服务的概念生态学界就给予很大的重视尤其是Daliy主编的《生态系统服务:人类社会对自然生态系统的依赖性》一书为标志,一个研究生态系统服务的热潮正在兴起,各国领导人、科学家和公众对保护生物多样性的重要性认识和支持积极性都明显提高。 随着生态经济学、环境和自然资源经济学的发展,生态学家和经济学家在评价自然资本和生态系统服务的变动方面做了大量研究工作,将评价对象的价值分为直接和间接使用价值、选择价值、内在价值等,并针对评价对象的不同发展了直接市场法、替代市场法、假想市场法等评价方法。生态环境评价已经成为今天的生态经济学和环境经济学教科书中的一个标准组成部分。Costanza等人(1997)关于全球生态系统服务与自然资本价值估算的研究工作,进一步有力地推动和促进了关于生态系统服务的深入、系统和广泛研究。 讨论:生态系统服务这些年的研究对人类生活的影响,给人类生活带来的生活质量、能源、生态产品、休闲娱乐、气候调节、生物防治等等改变。生态系统服务,生态系统服务的功能、生态系统服务的价值都是值得我们一起探讨的。 在初中我们就学习了什么是生态系统,知道生态系统的功能,生态系统为人类提供畜牧、木材。水产、粮食等等,地球上的生态系统各种多样化,不同的生态系统给人类不同的服务,那么生态系统服务就是是指生态系统与生态过程所形成的及所维持的人类赖以生存的自然环境与效用。对于人类生存而言,生态系统的许多功能是无法在市场上买卖而又具有重要价值的各种服务。生态系统服务一般是指生命支持功能(如净化、循环、再生等),而不包括生态系统功能和生态系统提供的产品,例如:植物利用太阳能,将二氧化碳转化为有机物,用做食品、燃料、原料及建筑材料等,是生态系统服务的一个最基本的例子。另一项对人类至关重要的生态系统服务是有机废物的生物降解,如垃圾、废水。有些生态系统服务以间接的方式影响着人类。新的食品、纤维和药品都是由现存的、可用的品种和基因开发而来。人类能够从一个生物体向另一个生物体转移基因,却仍难以制造新的基因来满足新的要求。等等一些都是生态系统服务的项目。这些仅仅是生态系统服务项目的一部分,还有大多数的服务项目为人类的生活、生存提供了不少有利条件。具体的服务项目是随着人类经济的发展而有所改变的。 生态系统又有那些功能呢,下面简单的介绍其生态系统服务为人类做出贡献的一些方面。一、有机质的生产与生态系统产品,生物生产是生态系统服务的最基本功能,生态系统通过第一级生产与次级生产,合成与生产了人类生存所必需的有机质及其产品。二、生物多样性的产生与维护,生物多样性,不仅使生态系统服务的提供成为可能,而且也是人类开发新的食品、药品和品种的基因库。生物多样性还提供了一种缓冲和保险,可使生态系统受灾后的损失减小或限制在一定的范围内。生物多样性是维持生态系统稳定性的基本条件。由生物多样性产生的人类文化多样性,具有巨大的社会价值,是人类文明中重要的组成部分。 三、调节气候,植物每年大约向大气释放的氧气有27×1021t。生态系统中的绿色植物通过固定大气中的二氧化碳而减缓地球的温室效应。森林能够防风,植物蒸腾可保持空气的湿度,从而改善局部地区的小气候。森林对有林地区的气温具有良好的调节作用,使昼夜温度不致骤升骤降,夏季减轻干热,秋冬减轻霜冻。绿色植物尤其是高大林木所具有的防风、增湿,调温等改善气候的功能,对农业生产也是有利的。四、减缓灾害,生态系统复杂的组成与结构能涵养水分,减缓旱涝灾害。每年地球上总降水量约1.19×1012t,在降雨过程中覆盖于植被树冠与地表的枯枝落叶能减缓地表径流。植物生长有深广多层的根系,这些根系和死亡的植物组织维系和固着土壤,并且吸收和保持一部分水。雨季过后,植被与土壤中保持的

生态文明概念的文献综述 当前有关生态文明的界定很多,学界认识并不统一,尚未发展出一个受到普遍接受的经典定义。不同论者使用的生态文明概念常常“名同而实异”,不利于学术交流,也在一定程度上刺激了生态文明理论的“各说各话”。尤为重要的是,一些分歧已触及生态文明的性质定位这一根本问题,继而影响到生态文明建设的实践方向,急需慎思明辨,加以厘清。本文在此抛砖引玉,以推动问题之解决。 一、生态文明界定的基本分野 当前学界在生态文明界定上的主要分歧在于,生态文明究竟是一种独立的“文明类型”(或称“文明形态”、“社会形态”),还是任何文明都有的“构成要素”(或称“方面”、“社会结构”、“文明形式”、“文明的子系统”),对这两种观点,本文分别称为生态文明的“类型说”和“要素说”。“类型说”是当前学界主流,其从历史分期角度把生态文明界定为文明演进到高级阶段的一种新类型,典型表述如:“生态文明作为人类社会的一种新的社会形态,是人类社会在渔猎文明、农业文明、工业文明之后的新的人类文明。”①“大自然给人类敲响了警钟,历史呼唤着新的文明时代的到来。这种新的文明,可以称为后工业文明,也可以称为生态文明,即人与自然相互协调共同发展的新文明。”②“人类发展史的实践表明,生态文明是有别于任何一种文明的崭新文明形态,其产生和发展具有必然的历史演进轨迹,即人类原始文明→农耕文明→工业文明→(后工业文明)→生态文明。”③“如果从原始文明、农业文明、工业文明这一视角来观察人类文明形态的演变发展,那么可以说,生态文明作为一种后工业文明,是人类社会一种新的文明形态,是人类迄今最高的文明形态。”④可以看出,类型说中的生态文明具有:(1)时间上的新颖性,是人类文明的新形态,具有“后工业”或“后现代”指向;(2)内容上的整体性,作为一种独立的文明类型,包含构成文明的各种要素;(3)价值上的进步性,比以往文明更加“环境友好”,是真正实现了人与自然和谐的高级文明。 “要素说”否认生态文明为独立的文明类型,其从文明构成的角度把生态文明界定为任何文明都存在的生态维度,其典型表述如:“生态文明不是取代工业文明的新的文明形态,而是贯穿所有文明形态(从渔猎社会到农业文明、工业文明和智能文明)始终的一种基本结构。”⑤“生态文明是任何人类社会存在的基础和前提,是任何人类社会必须具有的结构维度。”⑥要素说所定义的生态文明具有:(1)时间上的普遍性,贯穿文明始终;(2)内容上的局部性,只涉及社会结构中与生态直接相关的那部分;(3)价值上的基础性,是任何文明得以存续的基础,也是文明的其他组成部分的基础。 “类型说”与“要素说”的区别是显然的。生态文明是社会生活的特定内容,还是特定历史阶段的社会生活整体?是从来就有、不断发展的,还是尚未实现、有待完成的?是中性的、开放的,在任何伦理思想、观念、制度、科技水平、生产力程度、生产关系下都存在的,还是“高级的”、有“条件的”,只有当社会发达到相当程度时才会出现的?生态文明与物质文明、精神文明、政治文明等文明要素的关系是独立、并列还是交叉融合?对这些问题,在类型说和要素说的不同框架下会得出截然不同的答案。这说明,二者的分歧实已触及

景观生态规划文献综述 一前言 景观是人类的世界观、价值观、伦理道德的反映,是人类思想在大地上的投影,而景观设计是人们实现梦想的途径。然而,保护生物多样性和维持良好的生态环境是人类生存和未来工农业持续稳定发展的基础。环境恶化的结果是导致景观结构的改变、生态功能的失调,而设计合理的景观结构对保护生物多样性和生态环境具有重要作用。景观生态规划是建立合理景观结构的基础,它在自然保护区设计、土地持续利用以及改善生态环境等方面有着重要意义。景现与城市的生态设计反映0人类的一个新的梦想,这个梦想就是自然与文化、设计的环境与生命的环境,美 的形式与生态功能的真正全面地融合,它要让公园不再是孤立的城市中的特定用地.而是让其消融,进入千家万户;它要让自然参与设计;让自然过程伴依每一个人的日常生活;让人们重新感知、体验和关怀自然过程和自然的设计。 二景观生态规划的概念和原理 2.1 景观生态规划的概念 如果我们把景观设计理解为是一个对任何有利于人类使用户外空问及土地问题的分析、提出解决问题的方法以及监理这一解决方法的实施过程,而景观设汁师的职责就是帮助人类使人、建筑物、社区、城市以及人类的生活同地球和喈相处m。那么,景观设计从本质上说就应该是对土地和户外宅间的生态设计,生态原理是景现设计学(1andscape architecture)的核心。从更深层的意义上说,景观设汁是人类生态系统的设计。是一种最大限度的借助于自然力的最少设计,一种基于自然系统自我有机更新能力的再生没计,即改变现有的线性物流和能流的输入和排放模式.而在源、消费中心和汇之间建立一个循环流程一其所创造的景观是一种可持续的景观。 不同学科和领域对生态规划有着不同理解.公认的生态规划分为广义和狭义两种。我们这里谈到的是广义的生态规划.是作为一种方法论去指导其他一些具有很强操作性的规划(景观建筑规划、土地利用规划、园林规划等),使其成为贯穿生态学原理的规划。生态规划作为一种学术思想产生于19世纪末20世纪初以美国地理学家G.P.马什(G.P.Marsh,1864)、地质学家J.W.鲍威尔(J.W.Powell,1879)、英国生物学家派特里克·盖迪斯(Patrick Geddes,1915)为代表的土地生态恢复、生态评价、生态勘测、综合规划等方面的理论与实践。

关于生态系统服务(功能)价值 普遍定义: 生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用,包括对人类生存及生活质量有贡献的生态系统产品和生态系统功能。生态系统服务功能及其价值评估研究对于促进生态系统可持续管理具有重要作用。 生态系统服务功能及价值评估研究的最终目的是为生态系统管理决策者提供信息,避免对生态系统服务功能产生不经济行为,有利于生态系统的保护并最终有利于人类自身的可持续发展。 著名的权威定义: 1 Robert Costanza,"The value of the world's ecosystem services and natural capital" (Nature 387, 253-260 Article)一文中的定义: 其中其所指的17项内容如下:

展,2000,22 (5)

关于生态系统服务功能价值的评价方法 生态系统服务功能的价值可以分为直接利用价值,间接利用价值,选择价值与存在价值。生态系统服务功能价值评估方法,因其功能类型不同而异。 生态系统服务功能的价值分类 1 直接利用价值:主要是指生态系统产品所产生的价值,它包括食品、医药及其它工农业生产原料,景观娱乐等带来的直接价值。直接使用价值可用产品的市场价格来估计。 2 间接利用价值:主要是指无法商品化的生态系统服务功能,如,维持生命物质的生物地化循环与水文循环,维持生物物种与遗传多样性,保护土壤肥力,净化环境,维持大气化学的平衡与稳定等支撑与维持地球生命支持系统的功能。间接利用价值的评估常常需要根据生态系统功能的类型来确定,通常有防护费用法,恢复费用法,替代市场法等。 3 选择价值:选择价值是人们为了将来能直接利用与间接利用某种生态系统服务功能的支付惫愿。例如,人们为将来能利用生态系统的涵养水源、净化大气以及游憩娱乐等功能的支付意愿。人们常把选择价值喻为保险公司,即人们为自己确保将来能利用某种资源或效益而愿意支付的一笔保险金。选择价值又可分为3 类:即自己将来利用:子孙后代将来利用,又称之为遗产价值;及别人将来利用,也称之为替代消费。 4 存在价值:存在价值亦称内在价值,是人们为确保生态系统服务功能能继续存在的支付惫愿。存在价值是生态系统本身具有的价值,是一种与人类利用无关的经济价值。换句话说,即使人类不存在,存在价值仍然有,如生态系统中的物种多样性与涵养水源能力等。存在价值是介于经济价值与生态价值之间的一种过渡性价值,它可为经济学家和生态学家提供了共同的价值观。 生态系统服务功能价值评估方法 根据生态经济学、环境经济学和资源经济学的研究成果,生态系统服务功能的经济价值评估的方法可分为两类:一是替代市场技术,它以“影子价格”和消费者剩余来表达生态服务功能的经济价值,评价方法多种多样.其中有费用支出法、市场价值法、机会成本法、旅行费用法和享乐价格法;二是模拟市场技术(又称假设市场技术),它以支付意愿和净支付意愿来表达生态服务功能的经济价值,其评价方法只有一种,即条件价值法。本文主要介绍目前常用的条件价值法、费用支出法与市场价值法。 1 条件价值法:也称调查法和假设评价法,它是生态系统服务功能价值评估中应用最广泛的主估方法之一。条件价值法适用于缺乏实际市场和替代市场交换的商品的价值评估,是“公共商品”价值评估的一种特有的重要方法,它能评价各种生态系统服务功能的经济价值,包括直接利用价值、间接利用价值、存在价值和选择价值。 支付意愿可以表示一切商品价值,也是商品价值的唯一合理表达方法。西方经济学认为:价值反映了人们对事物的态度、观念、信仰和偏好,是人的主观思想对客观事物认识的结果;支付意愿是“人们一切行为价值表达的自动指示器”, 因此商品的价值可表示为:商品的价值二人们对该商品的支付惫愿支付意愿又由实际支出和消费者剩余两个部分组成,, 对于商品,由于商品有市场交换和市场价格,其支付意愿的两个部分都可以求出。实际支出的本质是商品的价格,消费者剩余可以根据商品的价格资料用公式求出。因此,商品的价值可以根据其市场价格资料来计算。理论和实践都证明:对于有类似替代品的商品,其消费者剩余很小,可以直接以其价格表示商品的价值。 对于公共商品而言,由于公共商品没有市场交换和市场价格。因此,支付意原的两个部分(实际支出和消费者剩余)都不能求出,公共商品的价值也因此无法通过市场交换和市场价格估计。目前,西方经济学发展了假设市场方法,即直接询问人们对某种公共商品的支付惫愿,以获得公共商品的价值,这就是条件价值法。

企业战略管理论文——浅谈中小企业的战略管理 ——浅谈中小企业的战略管理 摘要:随着全球经济一体化进程的加快,市场竞争日趋激烈,市场环境更加复杂多变。综观国内外迅速发展壮大的企业与濒临破产的中小企业同时存在,优胜劣汰,两极分化十分明显。中小企业要在复杂多变的环境中谋求生存与发展,战略管理是必不可少的,战略管理是着眼长远,为适应企业内外形势而作出的总体性规划。战略管理的正确与否,关系到中小企业在市场竞争中的衰与亡。它指明了企业在竞争环境中的生存态势和发展方向,进而决定了最重要的工作内容和竞争方式。 关键词:中小企业战略管理创新战略分析战略定位 所谓企业战略,是在分析企业外部环境和内部条件的基础上,为在竞争中求生存和发展而做出的总体的、长远的谋划与对策它具有全局性——以企业的全局为对象,根据企业的总体发展需要规定企业的总体行为;纲领性——规定着企业的目标、重点、措施,是企业经营发展的纲要;长远性——为谋求企业的长远发展,在科学预测的基础上,开拓未来的前景;竞争性——为谋求不断扩大市场占有率,同竞争对手争高低;应变性——根据企业外部环境和内部条件的变化,适时加以调整,以适应变化后的情况企业战略是企业发展和拓业必须遵循的原则和方针它应该根据企业拥有的资源情况,企业的产品、技术、信息优势的具体情况来制定他一般应包括:发展方向战略、企业经营战略、管理战略、企业文化战略、市场

竞争战略、人才管理战略、企业信息化战略等等企业战略一般应随企业资源优势的变动而变动 没有战略的企业,其生命力是短暂的一个企业,只有战略定位准确,才能顺应时代发展的潮流,抓住机遇,加快发展,为企业插上腾飞的翅膀反之,一个企业在战略定位上不准,那么,企业就会遭受挫折,甚至一撅不振,导致破产从一定意义上说,今天的企业已进入了战略竞争的年代,企业战略已成为现代企业发展的中心问题,企业之间的竞争,在相当程度上表现为企业战略思维、战略定位的竞争因此,如何在激烈动荡的市场竞争中,制定和执行正确的企业战略,已经成为决定企业能否立于不败之地的关键 。 一、中小企业战略管理存在的问题 1.缺乏战略制定和执行方面的技能 我国有些中小企业缺乏战略思想,对什么是战略、战略对企业有什么价值认识不足,认为战略只是“镜中花”、“水中月”,可望而不可及的东西,因此短期行为严重,缺乏长远目标。但更多的企业由于改革开放的深入、经济活动的频繁和自身认识的提高,也逐渐认识到了战略的重要性,但是很多中小企业的领导者由于自身能力的原因,对制定什么样的战略、如何制定战略以及怎样有效地执行战略等问题缺乏认识。很多中小企业把企业赢利当成企业的战略目标,但对挣哪方面的钱、挣谁

毛 概 结 课 论 文 之 美 丽 中 国 学院: 专业: 年级: 姓名:

前言 “把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。”十八大报告中,“美丽中国”成为社会各界关注的新词。美丽中国应该是什么样子,我们为什么要建设美丽中国,建设美丽中国需要付出怎样的努力?总之,建设美丽中国,我们任重道远! 主题 “美丽中国”,乍一看,可能有的人以为是CCTV与bbc联合拍摄的,第一部表现中国野生动植物和自然人文景观的大型电视纪录片。而本文所要讨论的这个“美丽中国”是在第十八次全国人民代表大会所高调提出的论题。历次全国党代会的报告中,十八大报告首次专章论述生态文明,首次提出“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”和“建设美丽中国”。其实,这部纪录片与十八大报告所提出的生态文明理念很好地契合在一起,纪录片中所展现出的是一幅幅中华大地最美丽的画卷,这不正是十八大所展望,全国人民所期盼的美丽中国么! 十八大指出,建设美丽中国,应该是社会主义的基本特征,是社会主义现代化建设的目标之一,是对坚持和发展中国特色社会主义的重大理论创新。 那么首先我们应该如何理解生态文明概念?当前为何要大力推进生态文明建设? 中共中央财经领导小组办公室副主任杨伟民认为,生态文明就是人与自然和谐,是把自然与文明结合起来。它是工业文明发展到一定阶段的产物,是超越工业文明的新型文明境界,是正在积极推动、逐步形成的一种社会形态,是人类社会文明的高级形态。 中国作为一个占全世界人口五分之一的大国,我们搞好生态文明建设的本身,也是对地球生态安全的巨大贡献。将自身发展与全球发展结合起来,也体现了中国在全球生态文明建设中身体力行的决心,展现了一个有着五千年文明历史的大国的内涵与积淀。 本文不妨就从思想,政策,行动这三个方面具体论述如何实现“美丽中国”这个伟大目标。 一、生态文明建设的指导思想 生态文明建设必须依托于环境法治建设,即:遵循自然生态规律和经济社会发展规律,坚持以科学发展观、可持续发展观、生态文明观和环境法治观,促进环境公平正义、人与自然和谐;完善综合生态系统管理与中国特色环境法律制度的体系。 生态文明观具有特别重要的新意,它是一种物质生产与精神生产高度发展、自然生态与人文生态和谐统一的文化,体现了科学发展观的重要内涵。生态文明观对我国建设资源节约型社会和环境友好型社会具有重要的促进作用。只有通过生态文明体系的建设,才能形成良好的生态伦理和环境道德,并制定出先进的环保法律制度。 国情与借鉴国外成功经验相结合,遵循自然生态规律和经济社会发展规律,坚持全面、协调、可持续的科学发展观,坚持节约资源和保护环境的基本国策,