图 3 力的平行四边形法则是如何探究出来的?

储方宣(建瓯教师进修学校,福建 南平 353100)

不久前,笔者在一次“科学探究:力合成的平行四边形法则”的说课活动即将结束之际,猛然听到一句发聋振聩的发问:“你怎么知道共点力的合成与分解,就一定遵循平行四边形法则,而不是什么五边形、六边形法则?”说课者瞠目结舌,在场的人也都陷入沉思:验证性实验结果与理论值之间存在的抹之不去的“允许范围内”的误差,使人存疑。嗣后笔者翻阅大量书籍,搜玄钩沉,披沙沥金,终于查清了该法则的来龙去脉。现呈奉于下,舛误之处,敬请指正。

定则的滥觞可上溯至古希腊时期。亚里士多德是最先领悟到在矩形这种特殊情况下力的分解的平行四边形法则的。从此,富有钻研精神、崇尚专门化工具和用机器做事的西欧航海民族,开始了探究该法则真谛的不懈过程。 1586年,荷兰的斯蒂文在《静力学基础》一书中最早提出力的分解与合成原理。他的研究是置于从斜面上物体和链条的平衡入手的:将十四个等质量的小球均匀地穿在线

上组成首尾相连的一串球

链,或者将一条质量均匀

的链条挂在斜面上,若这

些小球处于自由状态,它

们将怎样运动(图1)?

他从永动机不可能原理出发,认为小球必然平衡,即使去掉下面的八个对称悬挂的小球也应静止。由此得出:在等高的斜面上,相同的重物的作用与斜面的长度成反比,即重力、斜面压力和绳的张力的平衡关系及与斜面边长的比例关系。他还把左边的四个小球和右边的两个小球分别凝成一球或把球链变成均匀的链条,结果也一样。这样就在两力成直角的的情况下引人了力的三角形法则,并把这一原理(没有明确表达出)应用到图2以及两绳悬一重物、一绳在三处挂不同重物等场景中,解决了许多复杂问题。须知其时,力的本质尚未揭示出来,人们还把力分为人力、重力和绳中的力三类。斯蒂文筚路蓝缕之功,不可埋没。

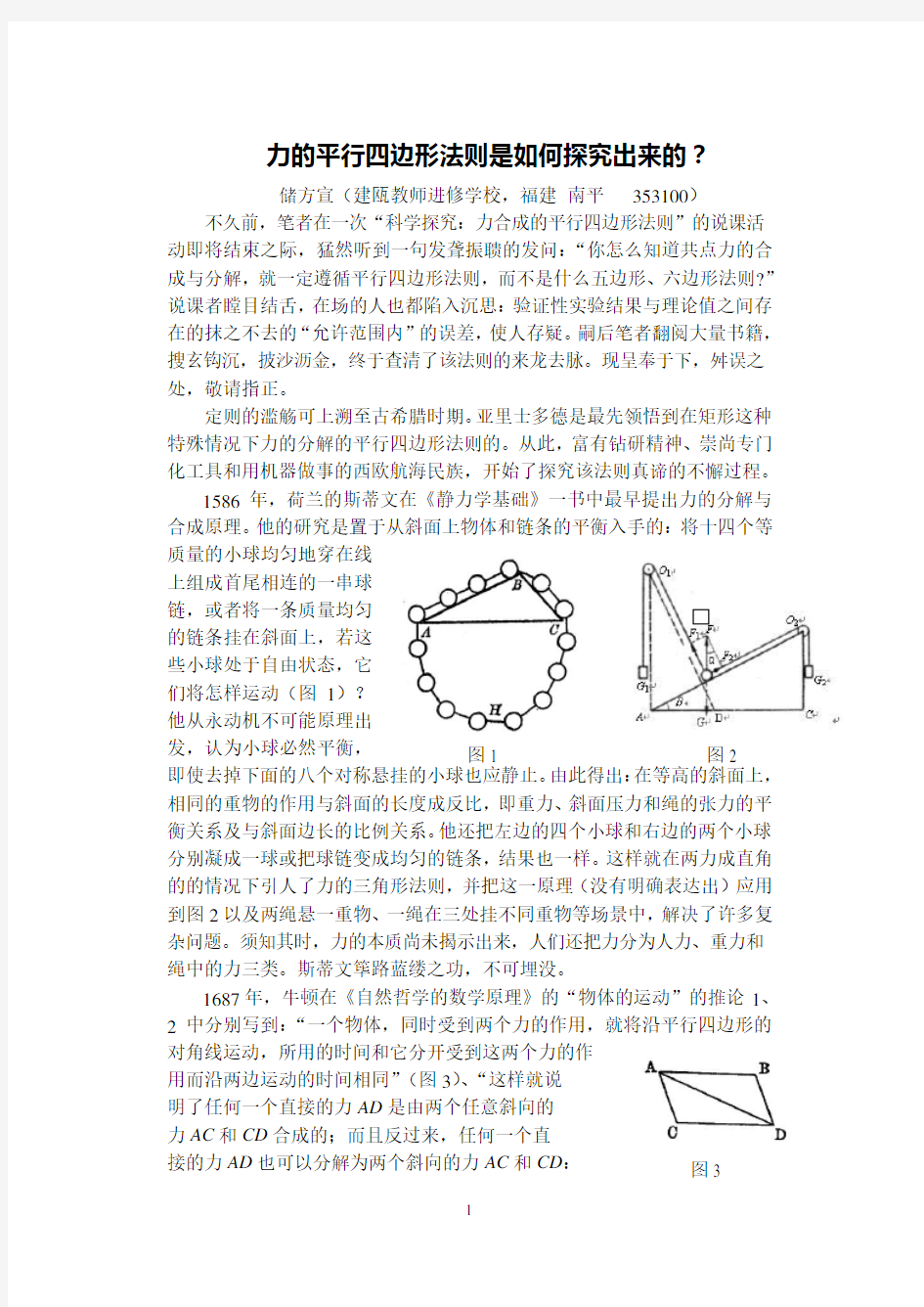

1687年,牛顿在《自然哲学的数学原理》的“物体的运动”的推论1、2中分别写到:“一个物体,同时受到两个力的作用,就将沿平行四边形的对角线运动,所用的时间和它分开受到这两个力的作

用而沿两边运动的时间相同”(图3)、“这样就说

明了任何一个直接的力AD 是由两个任意斜向的

力AC 和CD 合成的;而且反过来,任何一个直 接的力AD 也可以分解为两个斜向的力AC 和CD : 图1 图2

这种合成和分解已在力学上完全得到验证。”他还对推论1作了进一步的阐释。牛顿凭借敏锐的直觉,推断出了运动和力的分解与合成所遵循的法则,但未作进一步的证明。

几乎与此同时,法国皮耶利·瓦里翁向巴黎科学院提交了由他独立得出的诸力合成的平行四边形法则的报告,但表述得十分复杂。由于当时没有三角函数的余弦定理可用,他的推导过程现在已很难在这里表述清楚。30年后,1725年,瓦里翁在《新力学或静力学》一书中用力的合成与分解原理解决了各种具体静力学问题,并初步提出了“力矩”概念,找出了力的平行四边形原理与力矩的关系。他还把力的平行四边形原理推广到运动学的速度中去,认为静力学只是动力学的特例。

瑞士的伯努利家族也有贡献。1726年,约翰·伯努利在写给瓦里翁的信中提出力的平行四边形原理可以用于静力学。他用虚功原理分析在一个力学系统中力矩做功的问题,指出在任何力的平衡的情况下,无论这些力是直接地或是间接的用来支持相互平衡,其正能之和等于负能之和(当时的“能”相当于现在的“力”)。也就是说虚功原理可以用来分析任何一个多受力物体、多作用力或多受力点存在的力学体系。若用现代语言来评价的话,虚功原理不仅体现了较为丰富的系统分析思想,而且还实现了静力学与动力学的完美结合。丹尼尔·伯努利则在《力学原理的研究及力的分解与合成证明》一文中对瓦里翁提出两点质疑:①力与速度在运用合成与分解时不应成正比;②在各力的作用下物体的运动是不是具有独立性?

此后,法国的潘索也对平行四边形法则进行了数学证明并首先引入“刚体”、“力偶”等概念,进一步将静力学用于刚体及机器结构的分析上。直到十九世纪乃至二十世纪初,包括拉普拉斯、茹可夫斯基……等众多力学家在内,都花了许多时间来争论:“这个法则究竟是一个数学定理,还是一个勿须证明的经验法则或常识?”

总之,如同惯性定律一样,这是一条永远无法用实验完美证明的法则。只是随着运动的独立性与力的独立作用原理的被确认,物体在摩擦力下运动的动力机制被揭示,以及矢量及其运算法则的建立,力、位移、速度等被纳入力的矢量体系,人们才从逻辑上接受了这一法则。谨这一最简单的力学法则的发展和完善,就不知耗费了多少实验家和理论家的心血?!人类在试错中前行,法则在含混概念和错误思想的纠缠中得以澄清。在径情直遂地指导学生探究该法则的今日课堂,了解这些在渐行渐远中变得日趋模糊与缥缈的物理学史,对教师来说,当是不无裨益的。

2006.11.21.第一稿2006.12.28.第四稿.

参考文献:戴念祖译《物理学史》,广西师范大学出版社;北京物理学会,《物理学史专题讲座汇编》;[美]H.S.塞耶编《牛顿自然哲学著作选》,上海人民出版社。

注:本文刊载于《物理教学探讨》2007年第3期。2007年10月30日

挂出。

第二章实验三验证力的平行四边形定则 1.用弹簧测力计测量力的大小时,下列使用方法中正确的是( ) A.拿起弹簧测力计就进行测量读数 B.先用标准砝码检查示数正确后,再进行测量读数 C.测量前检查弹簧指针正指零刻线,用标准砝码检查示数正确后,再进行测量读数 D.测量前观察到弹簧测力计示数准确指在0.5 N,测量读取的数值应是示数减去0.5 N 解析:在使用弹簧测力计之前,首先检查和矫正零点,然后利用标准砝码检查证明其准确后,才能去测量一个力的大小,所以A、B错,C项正确;D项中用减去测量前的示数的方法也是可行的,所以应选C、D. 答案:CD 2.(2020·昆明一中月考)在做“验证力的平行四边形定则”的实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两只弹簧测力计把橡皮条的另一端拉到某一确定的O点,则下列说法中错误的是 ( ) A.同一次实验中,O点位置允许变动 B.实验中,只需记录弹簧测力计的读数和O点的位置 C.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90° D.实验中,要始终将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后调节另一弹簧测力计拉力的大小和方向,把橡皮

条另一端拉到O点 解析:由合力的定义知,只有两次都把橡皮条拉到同一个位置(O 点),实验中测得的才是合力与分力的等效关系,故A说法是错误的.实验中,除了要记录弹簧测力计的读数、O点的位置以外,还要记录两个分力的方向(即绳子拉的方向),故B说法是错误的.两个弹簧测力计之间的夹角实际上就是两个分力的夹角,这个夹角应当是任意的,故C说法也是错误的.实验中如果始终将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,则在调节另一个弹簧测力计时很容易使得这个弹簧测力计超过其量程,是不允许的,故D说法也是错误的. 答案:ABCD 3.(2020·济宁模拟)如图实-3-4所示,用A、B两弹簧测力计 拉橡皮条,使其伸长到O点(α+β<π 2 ),现保持A的读数不变, 而使夹角减小,适当调整弹簧测力计B的拉力大小和方向,可使O点保持不变,这时: 图实-3-4 (1)B的示数应是 ( ) A.一定变大B.一定不变 C.一定变小D.变大、不变、变小均有

实验二验证力的平行四边形定则 教学目的; 1、让学生通过实验验证互成角度的两个力合成时遵循平行四边形定则。 2、培养学生动手操作能力和科学的实验态度。 实验器材: 1、木板, 2、铅笔, 3、量角器, 4、弹簧秤2只, 5、橡皮筋 2根,6、细绳, 7、三角板,8、刻度尺,9、图钉。 课堂师生互动 讲解一 实验目的、器材和和注意事项(4分钟) 实验目的:验证互成角度的两个力合成时遵循平行四边形定则。 注意事项: 1、弹簧秤在使用前应检查,校正零点,弄清量程和最小刻度。检 查时,应将两个弹簧秤勾在一起,水平的沿相反方向相互拉伸,两个弹簧秤的读数应相同。 2、使用弹簧秤测拉力时,拉力应沿弹簧秤的轴线方向,弹簧秤、 橡皮筋、细绳套都应该与木板平行,不要与木板摩擦。 实验原理: 互成角度的两个力F1与F2共同作用与一个力F作用产生的效果都是使橡皮筋伸长到某点O,F,为F1与F2的合力,作出F的图示,

再根据平行四边形定则作出F1与F2的合力F的图示,比较F、F,是否在实验误差允许的范围内相等。就验证了力的平行四边形定则。 讲解二实验步骤(6分钟) 1、把图钉钉在木板上。 2、把木板平放在桌面上,用图钉把橡皮筋的一端固定在A点,橡 皮筋的另一端拴上两个绳套。 3、用两只弹簧称分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮筋,使橡皮 筋伸长到某一位置O,用铅笔描下O点的位置和两条细绳套的方向,并记录弹簧的读数,在使用弹簧秤的时候,要使弹簧秤与木板平行。 4、用铅笔和刻度尺从力的作用点沿着两绳套的方向画直线,按选定的标度作出这两只弹簧秤的拉力F1和F2的图示,以F1和F2为邻边利用刻度尺和三角板作平行四边形,过O点画平行四边形的对角线,即为合力F的图示。 5、只用一只弹簧秤把橡皮筋的结点拉到同样地位置O,记下弹簧秤的读数和细绳的方向, 用刻度尺从O点作出拉力F,的图示。 6、比较一下,力F,与用平行四边形定则求出的合力F在大小和方向上是否相同。 7、改变两个力F1、F2的大小和夹角,再重复实验两次。 8、分析实验数据。 巡回辅导学生做实验(30分钟)

实验:探究力的平行四边形定则 一、实验目的 1.会使用弹簧测力计. 2.验证互成角度的两个力合成时的平行四边形定则. 二、实验原理 1.等效法:一个力F′的作用效果和两个力F1、F2的作用效果都是让同一 条一端固定的橡皮条伸长到同一点,所以一个力F′就是这两个力F1和F2 的合力,作出力F′的图示,如图所示. 2.平行四边形法:根据平行四边形定则作出力F1和F2的合力F的图示. 3.验证:比较F和F′的大小和方向是否相同,若在误差允许的范围内相 同,则验证了力的平行四边形定则. 三、实验器材 方木板、白纸,弹簧测力计(两只),橡皮条,细绳套(两个),三角板,刻度尺,图钉(几个).四、实验步骤 1.在水平桌面上平放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉 把白纸固定在方木板上. 2.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴 上两条细绳,细绳的另一端各系上细绳套. 3.用两个弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,将结 点拉到某一位置O,如图所示. 4.用铅笔描下O点的位置和两条细绳的方向,读出并记录两个弹簧测力计的示数. 5.用铅笔和刻度尺在白纸上从O点沿两条细绳的方向画直线,按一定的标度作出两个力F1和F2的图示,并以F1和F2为邻边用刻度尺和三角板作平行四边形,过O点的平行四边形的对角线即为合力F. 6.只用一个弹簧测力计,通过细绳把橡皮条的结点拉到同样的位置O,读出并记录弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度用刻度尺从O点作出这个力F′的图示.7.比较F′与用平行四边形定则求出的合力F的大小和方向,看它们在实验误差允许的范围内是否相等. 8.改变F1和F2的大小和方向,再做两次实验. 五、注意事项 1.同一实验中的两只弹簧测力计的选取方法是:将两只弹簧测力计调零后互钩对拉,若两只弹簧测力计在对拉过程中,读数相同,则可选;若读数不同,应调整或另换 2.在同一次实验中,使橡皮条拉长时,结点O位置一定要相同. 3.用两只弹簧测力计钩住绳套互成角度地拉橡皮条时,夹角不宜太大也不宜太小,在60°~100°之间为宜. 4.读数时应注意使弹簧测力计与木板平行,并使细绳套与弹簧测力计的轴线在同一条直线上,避免弹簧测力计的外壳与弹簧测力计的限位卡之间有摩擦.读数时眼睛要正视弹簧测力计的刻度,在合力不超过量程及橡皮条弹性限度的前提下,拉力的数值尽量大些.

平行四边形法则 1.(共点力)判断图中作用在物体上的各组力是否属于共点力。 2.(平衡状态)关于平衡状态,下列说法中正确的是( )。 A.当物体速度等于零时,物体处于平衡状态 B.运动的物体一定不是处于平衡状态 C.若物体的运动状态保持不变,则物体处于平衡状态 D.当物体处于平衡状态时,加速度一定为零 3.(平衡条件)如图所示,足球重G=200N,用细绳悬于竖直的光滑的墙上,悬绳与墙的夹 角为30。,求足球受到绳子的拉力和墙对球的支持力大小。 4.(平行四边形法)如图所示,灯重6N,用细线拉向侧面,细线0C恰水平,电线AO与竖直方向成60°角,求电线AO和线OC对灯的拉力大小。 5.(平行四边形法)如图所示,光滑斜面的倾角α=60°,斜面上有一个竖直光滑挡板,有一重为100N的球夹在其中,求挡板对球的弹力和斜面对球的支持力的大小。

6.(平行四边形法)如图所示,用弹簧测力计沿着光滑斜面的方向将重力为10N的木块匀速向上拉,这时弹簧测力计上的示数是6N,求斜面对木块的弹力的 大小。 7.(正交分解法)在4题中,如图所示,灯重6N,用细线拉向侧面.细线0C恰水平,电线A0与竖直方向成60°角,求电线AO和线0C对灯的拉力大小。 8.(正交分解法)如图所示,放在粗糙水平面上的物体,所受的重力为G,受到与水平面成a角的恒力F的作用,沿水平面做匀速运动,求物体受到水平面的 阻力F f和支持力F N的大小。 9.(动态平衡)如图所示,灯用细线0C拉向侧面,细线0C恰水平,试问: (1)保持0C不动,A点右移(电线同时收短),电线和细线对灯的拉力如何变化? (2)保持OA不动,C点上移(同时放长绳子),两绳对灯

课题:验证力的平行四边形定则 班级___________姓名_______________ 【实验目的】验证力的平行四边形定则. 【实验原理】一个力F′的作用效果与两个共点力F1和F2的共同作用效果相同(都是把橡皮 条在某一方向拉伸一定长度),所以F′为F1和F2的合力. 作出F′的图示,再根据力的平行 四边形定则作出F1和F2的合力F的图示,比较F′与F是否在实验误差允许范围内大小相等, 方向相同. 【实验器材】方木板、白纸、弹簧秤(两只)、橡皮条、细绳套(两个)、三角板、刻度尺、图 钉(几个). A 【实验步骤】 (1) 用图钉把白纸钉在方木板上. (2) 把方木板平放在桌面上,用图钉把橡皮条的一端固定在A点(如上图所示)橡皮条的另一端拴上两个绳套. (3) 用两只弹簧秤分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长到某一位置O. 用铅笔描下O点的位置和两条细绳套的方向,并记录弹簧秤的读数. 注意在使用弹簧秤的时候,要使它的弹簧与木板平面平行. (4) 用铅笔和刻度尺从力的作用点(位置O)沿着两条绳套的方向画直线,按选定的标度作这 两只弹簧秤的拉力F1和F2图示,以F1和F2为邻边,利用刻度尺和三角板作平行四边形,过O 点画平行四边形的对角线,即为合力F的图示. (5) 只用一只弹簧秤,通过细绳把橡皮条的结点拉到同样位置O.记下弹簧秤的示数和细绳的 方向,过O点按同一标度作出这个力F′的图示. (6) 比较力F′与用平行四边形定则求得的合力F的大小和方向,看它们是否在实验误差允 许范围内相等. (7) 改变两个分力F1和F2的大小和夹角,再重复做两次实验. 【注意事项】 (1) 使用弹簧秤前,要先观察指针是否指在零刻度处,若指针不在零刻度处,要设法调整指

探究力的平行四边形定则 1.实验目的:探究力的合成规律 —— 平行四边形定则;理解等效替代思想方法在物理学中的应用. 2.实验原理:互成角度的两个力与一个力产生 的效果,看它们用平行四边形定则求出的合力与这个力是否在实验误差允许的范围内相等. 3.实验器材:木板、白纸、图钉若干、 、细绳、弹簧秤(2只)、三角板、 ,等. 4.实验步骤:① 用图钉把一张白纸钉在水平桌面上的 上,如图所示;② 用两个弹簧秤分别钩住两个绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一点O ;③ 用铅笔描下 位置和两个细绳套的 ,并记录弹簧秤的读数F 1、F 2,利用刻度尺和三角板作平行边形,画出对角线所代表的力F ;④ 只用一个弹簧秤,通过细绳套把橡皮条的结点拉到与前面实验中的相同 ,记下弹簧的读数F ′ 和细绳的方向;⑤ 比较F 和F ′,观察它们在实验误差允许的范围内是否 . 5.误差分析:实验误差除弹簧测力计本身的误差外,还主要来源于 误差和 误差两个方面.① 减小读数误差的方法:弹簧测力计数据在允许的情况下,尽量 一些.读数时眼睛一定要 ,要按有效数字正确读数和记录.② 减小作图误差的方法:作图时两力的对边一定要平行,两个分力F 1、F 2间的夹角越大,用平行四边形作出的合力F 的误差ΔF 就越大,所以实验中不要把F 1、F 2间的夹角取得太 . 6.注意事项:① 位置不变:在同一次实验中,使橡皮条拉长时 的位置一定要相同.② 角度合适:用两个弹簧测力计钩住细绳套互成角度地拉橡皮条时,其夹角不宜太 ,也不宜太大,以60°~120°之间为宜.③ 尽量减少误差:在合力不超出量程及在橡皮条弹性限度内形变应尽量大一些;细绳套应适当长一些,便于确定力的方向.④ 统一标度:在同一次实验中,画力的图示选定的标度要相同,并且要恰当选定标度,使力的图示稍大一些. 1.用平木板、细绳套、橡皮条、弹簧测力计等做“验证力的平行四边形定则”的实验,为了使实验能够顺 利进行,且尽量减小误差,你认为下列说法或做法能够达到上述目的的是 A .使用弹簧测力计前应将测力计水平放置,然后检查并矫正零点 B .用弹簧测力计拉细绳套时,拉力应沿弹簧的轴线,且与水平木板平行 C .两细绳套必须等长 D .用弹簧测力计拉细绳套时,拉力应适当大些,但不能超过量程 E .同一次实验两次拉细绳套须使结点到达同一位置 2.某实验小组在验证平行四边形定则时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列说法正确的是______ A .将橡皮条拉伸相同长度即可 B .将橡皮条沿相同方向拉即可 D .将橡皮条和细绳的结点拉到相同位置 〖考点1〗对实验原理及实验过程的考查 【例1】在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧 秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条. ⑴ 某同学认为在此过程中必须注意以下几项: A .两根细绳必须等长 B .橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上 C .在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行 D .在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等 E .在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置 其中正确的是_______________(填入相应的字母) ⑵ “验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A 为固定橡皮条的图钉,O 为橡皮条与细绳的结点,OB 和OC 为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图. ① 图乙中的F 与F′两力中,方向一定沿AO 方向的是______; ② 本实验采用的科学方法是________ A .理想实验法 B .等效替代法 C .控制变量法 D .建立物理模型法 ⑶ 某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F 1和F 2,图中小正方形的边长表示2 N ,两力的合力用F 表示,F 1、F 2与F 的夹角分别为θ1和θ2,关于F 1、F 2与F 、θ1和θ2关系正确的有________ A .F 1 = 4N B .F = 12 N C .θ1 = 45° D .θ1 < θ2 【变式跟踪1】将橡皮筋的一端固定在A 点,另一端拴 上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N 、最小刻度为0.1N 的弹簧测力计,沿着两个不同的方向拉弹簧测力计,当橡皮筋的活动端拉到O 点时,两根细绳相互垂直,如图所示.这时弹簧测力计的读数可从图中读出. ⑴ 由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为______ N 和______ N ; ⑵ 在如图所示的方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力. 〖考点2〗对实验过程的考查 【例1】某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”.弹簧测力计A 挂于固定点P , 下端用细线挂一重物M ,弹簧测力计B 的一端用细线系于O 点,手持另一端向左拉,使结点O 静止在某位置.分别读出弹簧测力计A 和B 的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O 点的位置和拉线的方向. ⑴ 本实验用的弹簧测力计示数的单位为N ,图中A 的示数为________N ; ⑵ 下列不必要的实验要求是________(请填写选项前对应的字母) A .应测量重物M 所受的重力 B .弹簧测力计应在使用前校零 C .拉线方向应与木板平面平行 D .改变拉力,进行多次实验,每次都要使O 点静止在同一位置 ⑶ 某次实验中,该同学发现弹簧测力计A 的指针稍稍超出量程,请您提出两个解决办法. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 【变式跟踪2】有同学利用如图所示的装置来验证力的平行四边形定则:在竖直木 板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A 和B ,将绳子打一个结点O ,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力F 1、F 2和F 3,回答下列问题: ⑴ 改变钩码个数,实验能完成的是 ______________ A .钩码的个数N 1=N 2=2,N 3=4 B .钩码的个数N 1=N 3=3,N 2 = 4 C .钩码的个数 N 1= N 2=N 3=4 D .钩码的个数N 1=3,N 2=4,N 3=5 ⑵ 在拆下钩码和绳子前,最重要的一个步骤是____________

平行四边形法则 求两个互成角度的共点力的合力,可以用表示这两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向,这种方法就叫做“力的平行四边形法则”。 我们知道加、减、乘、除的算术运算,是用来计算两个以上的标量的,如质量、面积、时间等。例如,求密度就要用体积去除质量。标量之间的运算不需要特别的手续,只有一个要求,那就是单位要一致。 但是,矢量相加就要用特别的方法,因为被加的量既有一定数值,又有一定的方向,相加时两者要同时考虑。在力学中经常遇到的矢量有位移、力、速度、加速度、动量、冲量、力矩、角速度和角动量等。 矢量的加法有两种:其一即所谓三角形法则;另一方法即平行四边形法则,它们本质是一样的。若用三角形法则求总位移似乎直观些,而用平行四边形法则求力的合成好像更便于理解。 若用3毫米代表1千米。如图1-1所示的那样,以纸面上某点A作为出发点,作矢量,长3 厘米,代表向东10公里;然后在A点再作同成45°角,长1.5厘米,代表向东北5千米。然后,过B作BC平行AD,过D作DC平行AB,由此便得到平行四边形A BCD。从A向C作射线,这就是总位移矢量。 应注意物体A点不是受、、三个力的作用。因为 是和的合力,表示的作用效果与、的共同作用 效果是一样的。因此可以用代替和的共同作用,但绝不能把当成作用在物体上的第三个力。在分析物体受力情况时,不能同时考虑合力与分力对物体的作用。例如,当物体沿光滑斜面下滑时,不能说物体除受到重力和斜面的弹力作用外,还受到一个下滑力的作用。因为下滑力是重力沿斜面平行方向的分力,所以,只能说“在光滑斜面上下滑的物体,受到重力和斜面弹力的作用”。有的人认为:“合力 总比分力大”。我们可利用求合力的平行四边形法则,通过作图可看到,合力的大小 是随两分力夹角而变化的,绝不能说“合力一定要比分力大”。 一个矢量,只要遵守平行四边形法则,可以分解为两个,或无穷个。但是矢量的合成不 同,两个矢量只能合成为一个矢量。

实验“验证力的平行四边形定则”教学设计 姜莉萍 [实验目的] 验证平行四边形定则 [实验器材] ①方木板一块②测力计两个③细绳两段④橡皮条一段 ⑤白纸⑥铅笔⑦刻度尺⑧量角器⑨图钉[实验原理] 实验原理: 若一个力的作用效果与两个力的作用效果相同,则称这个力是这两个力的合力。在本实验中,我们先用两个力将橡皮条的结点拉至某一位置,再用一个力也将橡皮条的结点拉至同一位置(作用效果相同),比较在误差允许的范围内,这个力与根据两个分力用平行四边形定则作出的合力是否相同,来验证力的合成的平行四边形定则。[实验步骤] (1)把橡皮条的一端固定在板上的A点。 (2)用两条细绳结在橡皮条的另一端,通过细绳 用两个弹簧秤互成角度拉橡皮条,橡皮条伸长,使 结点伸长到O点(如图2-1) (3)用铅笔记下O点位置,画下两条细绳的方向,并记下两个测力计的读数。

(4)选定标度,在纸上按比例作出两个力F 1、F 2的图示,用平行四边形定则求出合力F 。 (5)只用一个测力计,通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置O 点,记下测力计的读数和细绳 的方向,按同样的比例作出这个力F′的图示,比较F′与用平行四边形定则求得的合力F ,比较合力大小是否相等,方向是否相同。 (6)改变F 1和F 2的夹角和大小,再做两次。 [实验记录] 记录数据表格见下表 [实验结论] 在误差允许的范围内,F 与F ’相等,即力的合成遵循力的平行四边形定则 [实验练习] F 2

1、将橡皮筋的一端固定在A 点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N 、最小刻度为0.1N 的弹簧测力计。沿着两个不同的方向拉弹簧测力计,当橡皮筋的活动端拉到O 点时,两根细绳相互垂直,如图所示。这时弹簧测力计的读数可由图中读出。 (1)两个相互垂直的拉力的大小分别 为_____N 和_____N (只须读到0.1N )。 (2)在坐标纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力。 2、在“验证力的平行四边形定则”实验中,橡皮条的一端固定在A 点,另一端被两个弹簧秤拉到O 点,两弹簧秤读数分别为F1和F2,细绳方向分别与OA 直线延长线夹角为a1和a2,如图,以下说法正确的是( ) A 、O 点位置不变,合力不变。 B 、用平行四边形定则求得的合力F 一定沿OA 直线方向。 C 、若不改变O 和a1,F1增大,F2必减小。 D 、合力F 必大于F1或F2。 3、在本实验中,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一位置O 点,以下操作中错误的是( ) A 、同一次实验过程中,O 点位置允许变动。 B 、在实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧 A O

图 3 力的平行四边形法则是如何探究出来的? 不久前,笔者在一次“科学探究:力合成的平行四边形法则”的说课活动即将结束之际,猛然听到一句发聋振聩的发问:“你怎么知道共点力的合成与分解,就一定遵循平行四边形法则,而不是什么五边形、六边形法则?”说课者瞠目结舌,在场的人也都陷入沉思:验证性实验结果与理论值之间存在的抹之不去的“允许范围内”的误差,使人存疑。嗣后笔者翻阅大量书籍,搜玄钩沉,披沙沥金,终于查清了该法则的来龙去脉。现呈奉于下,舛误之处,敬请指正。 定则的滥觞可上溯至古希腊时期。亚里士多德是最先领悟到在矩形这种特殊情况下力的分解的平行四边形法则的。从此,富有钻研精神、崇尚专门化工具和用机器做事的西欧航海民族,开始了探究该法则真谛的不懈过程。 1586年,荷兰的斯蒂文在《静力学基础》一书中最早提出力的分解与合成原理。他的研究是置于从斜面上物体和链条的平衡入手的:将十四个等质量的小球均匀地穿在线上组成首尾相连的一串球链,或者将一条质量均匀的链条挂在斜面上,若这些小球处于自由状态,它们将怎样运动(图1)?他从永动机不可能原理出发,认为小球必然平衡,即使去掉下面的八个对称悬挂的小球也应静止。由此得出:在等高的斜面上,相同的重物的作用与斜面的长度成反比,即重力、斜面压力和绳的张力的平衡关系及与斜面边长的比例关系。他还把左边的四个小球和右边的两个小球分别凝成一球或把球链变成均匀的链条,结果也一样。这样就在两力成直角的的情况下引人了力的三角形法则,并把这一原理(没有明确表达出)应用到图2以及两绳悬一重物、一绳在三处挂不同重物等场景中,解决了许多复杂问题。须知其时,力的本质尚未揭示出来,人们还把力分为人力、重力和绳中的力三类。斯蒂文筚路蓝缕之功,不可埋没。 1687年,牛顿在《自然哲学的数学原理》的“物体的运动”的推论1、2中分别写到:“一个物体,同时受到两个力的作用,就将沿平行四边形的对角线运动,所用的时间和它分开受到这两个力的作 用而沿两边运动的时间相同”(图3)、“这样就说 明了任何一个直接的力AD 是由两个任意斜向的 力AC 和CD 合成的;而且反过来,任何一个直 接的力AD 也可以分解为两个斜向的力AC 和CD : 这种合成和分解已在力学上完全得到验证。”他还对推论1作了进一步的阐释。牛顿凭借敏锐的直觉,推断出了运动和力的分解与合成所遵循的法则,但未作进一步的证明。 几乎与此同时,法国皮耶利·瓦里翁向巴黎科学院提交了由他独立得出的诸力合成的平行四边形法则的报告,但表述得十分复杂。由于当时没有三角函数的余弦定理可用,他的推导过程现在已很难在这里表述清楚。30年后,1725年,瓦里翁在《新力学或静力学》一书中用力的合成与分解原理解决了各种具体静力学问题,并初步提出了“力矩”概念,找出了力的平行四边形原理与力矩的关系。他还把力的平行四边形原理推广到运动学的速度中去,认为静力学只是动力学的特例。 图1 图2

教学课题:实验探究“如何验证力的平行四边形定则” 教学目标:1、知识与技能:通过实验探究和验证力的平行四边形定则;掌握验证法的基本 方法;如何进行实验误差的分析 2、过程与方法:实验探究法、作图法、比较法 3、情感、态度与价值观:培养良好的实验习惯;掌握实验探究的一般方法和思 路及实事求是的态度。 教学重点:验证“力的平行四边形定则” 教学难点:实验的注意事项 教具准备:课件、实验报告以及实验器材 教学过程: 一、新课引入:开门见山:如何验证力的平行四边形定则。 提出问题:什么叫验证?举例 二、新课教学: 实验目的 1、用实验法测量两个力的合力 2、用作图法求两个力的合力 3、用比较法验证力的平行四边形定则 实验原理 1、先用弹簧测力计测出分力F1 、F2 及它们的合力F’ 2、再根据平行四边形法则作出分力F1 、F2 的合力F。 3、比较F’和F的大小和方向。 4、当它们在实验室允许的误差范围内相等时,就验证了力的合成的平行四边形法则。 实验仪器 方木板一个、白纸一张、弹簧测力计两个、橡皮条一根、细绳套两个、三角板、刻度尺、图钉几个 实验步骤 ①把方木板平放在桌面上,用图钉把白纸钉在木板上。 ②用图钉把橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴上两个细绳套。 ③用两个弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮筋,使橡皮筋的结点伸长到某一位置O,并用铅笔描下结点O的位置、细绳的方向,并记录下弹簧测力计的示数F1 、F2 。 ④只用一只弹簧测力计通过细绳套把橡皮筋的结点拉长到O点,用铅笔描下细绳的方向,记录下弹簧测力计的示数F'。 ⑤按选定的标度作出两只弹簧测力计拉力F1 、F2 的图示,并作出F1、F2 的合力F的图示。按选定的标度作出F的图示。

第五节实验:验证力的平行四边形法则 一、实验目的 1.会使用弹簧测力计. 2.验证互成角度的两个力合成时的平行四边形定则. 二、实验原理 用一个力F′和两个力F1、F2分别使同一条一端固定的橡皮条伸长到某点,则它们的作用效果相同,所以一个力F′就是这两个力F1和F2的合力.作出力F′的图示,再根据平行四边形定则作出力F1和F2的合力F的图示,比较F和F′的大小和方向是否都相同.若在误差允许的范围内相同,则验证了力的平行四边形定则. 1.等效法:一个力F′的作用效果和两个力F1、F2的作用效果都是让同一条一端固定的橡皮条伸长到同一点,所以一个力F′就是这两个力F1和F2的合力,作出力F′的图示,如图所示.2.平行四边形法:根据平行四边形定则 作出力F1和F2的合力F的图示. 3.验证:比较F和F′的大小和方向是否相同,若在误差允许的范围内相 同,则验证了力的平行四边形定则. 三、实验器材 方木板、白纸、弹簧测力计(两只)、橡皮条、细绳套(两个)、三角板、刻度尺、图钉(若干) 四、实验步骤 1.用图钉把白纸钉在水平桌面上的方木板上. 2.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细 绳,细绳的另一端系上细绳套 3.用两只弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条与 绳的结点伸长到某一位置O,如图所示,记录两弹簧测力计的读数,用铅 笔描下O点的位置及此时两细绳的方向. 4.用铅笔和刻度尺在白纸上从O点沿两条细绳的方向画直线,按一定的标 度作出两个力F1和F2的图示,并以F1和F2为邻边用刻度尺和三角板作平行 四边形,过O点的平行四边形的对角线即为合力F。 5.只用一个弹簧测力计,通过细绳把橡皮条的结点拉到同样的位置O,读出 并记录弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度用刻度尺从O点作 出这个力F'的图示。 6.比较F'与用平行四边形定则求出的合力F的大小和方向,看它们在实验误 差允许的范围内是否相等。 7.改变两弹簧测力计拉力的大小和方向,再重做两次实验. 五、数据处理 1.用铅笔和刻度尺从结点O沿两条细绳方向画直线,按选定的标度作出这两只弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并以F1和F2为邻边用刻度尺作平行四边形,过O点画平行四边形的对角线,此对角线即为合力F的图示. 2.用刻度尺从O点按同样的标度沿记录的方向作出实验步骤4中弹簧测力计的拉力F′的图示. 3.比较F与F′是否完全重合或几乎完全重合,从而验证平行四边形定则. 六、注意事项 1.同一实验中的两只弹簧测力计的选取方法是:将两只弹簧测力计调零后互钩对拉,若两只弹簧测力计在对拉过程中,读数相同,则可选;若读数不同,应另换,直至相同为止.

图 3 力的平行四边形法则是如何探究出来的? 储方宣(建瓯教师进修学校,福建 南平 353100) 不久前,笔者在一次“科学探究:力合成的平行四边形法则”的说课活动即将结束之际,猛然听到一句发聋振聩的发问:“你怎么知道共点力的合成与分解,就一定遵循平行四边形法则,而不是什么五边形、六边形法则?”说课者瞠目结舌,在场的人也都陷入沉思:验证性实验结果与理论值之间存在的抹之不去的“允许范围内”的误差,使人存疑。嗣后笔者翻阅大量书籍,搜玄钩沉,披沙沥金,终于查清了该法则的来龙去脉。现呈奉于下,舛误之处,敬请指正。 定则的滥觞可上溯至古希腊时期。亚里士多德是最先领悟到在矩形这种特殊情况下力的分解的平行四边形法则的。从此,富有钻研精神、崇尚专门化工具和用机器做事的西欧航海民族,开始了探究该法则真谛的不懈过程。 1586年,荷兰的斯蒂文在《静力学基础》一书中最早提出力的分解与合成原理。他的研究是置于从斜面上物体和链条的平衡入手的:将十四个等质量的小球均匀地穿在线 上组成首尾相连的一串球 链,或者将一条质量均匀 的链条挂在斜面上,若这 些小球处于自由状态,它 们将怎样运动(图1)? 他从永动机不可能原理出发,认为小球必然平衡,即使去掉下面的八个对称悬挂的小球也应静止。由此得出:在等高的斜面上,相同的重物的作用与斜面的长度成反比,即重力、斜面压力和绳的张力的平衡关系及与斜面边长的比例关系。他还把左边的四个小球和右边的两个小球分别凝成一球或把球链变成均匀的链条,结果也一样。这样就在两力成直角的的情况下引人了力的三角形法则,并把这一原理(没有明确表达出)应用到图2以及两绳悬一重物、一绳在三处挂不同重物等场景中,解决了许多复杂问题。须知其时,力的本质尚未揭示出来,人们还把力分为人力、重力和绳中的力三类。斯蒂文筚路蓝缕之功,不可埋没。 1687年,牛顿在《自然哲学的数学原理》的“物体的运动”的推论1、2中分别写到:“一个物体,同时受到两个力的作用,就将沿平行四边形的对角线运动,所用的时间和它分开受到这两个力的作 用而沿两边运动的时间相同”(图3)、“这样就说 明了任何一个直接的力AD 是由两个任意斜向的 力AC 和CD 合成的;而且反过来,任何一个直 接的力AD 也可以分解为两个斜向的力AC 和CD : 图1 图2

【金版教程】2015-2016学年高中物理第三章实验3 验证力的平行四边形定则课时精练新人教版必修1 A.在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上。 B.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳的另一端系着绳套。 C.用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O。记录下O点的位置,读出两个弹簧测力计的示数。 D.按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两只弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并用平行四边形定则求出合力F。 E.只用一个弹簧测力计,通过细绳套拉橡皮条使其伸长,读出弹簧测力计的示数,记下细绳套的方向,按同一标度作出这个力F′的图示。 F.比较F′和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论。 上述步骤中: (1)有重要遗漏的步骤的序号是________和________; (2)遗漏的内容分别是________和________。 答案(1)C E (2)记下两条细绳的方向把橡皮条的结点拉到同一位置O 解析据验证力的平行四边形定则的操作规程可知,有重要遗漏的步骤的序号是C、E。在C中未记下两条细绳的方向。E中未说明是否把橡皮条的结点拉到了同一位置O。 2.(多选)在“验证力的平行四边形定则”的实验中,下列哪些方法可减小实验误差( ) A.两个分力F1、F2间的夹角要尽量大些 B.两个分力F1、F2的大小要尽量大些 C.拉橡皮条的细绳要稍长一些 D.描点作图时的铅笔尖一些,并使图尽量大些 答案BCD 解析作图时比例大些,使弹簧测力计的示数大些,可以减小相对误差;使拉橡皮条的细绳长些,可使记录绳的方向时,确定的点与结点O距离大些,减小连线时的相对误差;使铅笔尖一些,作图大一些,可使作图产生的误差减小,因此B、C、D选项所说的要求都能起到减小实验误差的作用。在实验中,两个分力F1、F2的夹角θ太大,用平行四边形作图得到的合力F的误差较大,所以在实验中不要把θ角取得太大。 3.在做“验证力的平行四边形定则”的实验中,以下说法中正确的是( ) A.用两只弹簧测力计拉橡皮条时,两细绳之间的夹角必须为90°,以便求出合力的大小 B.用两只弹簧测力计拉橡皮条时,结点的位置必须与用一只弹簧测力计拉时结点的位

受力分析专题·2个力--平行四边形定则 笔记: 2 2θFCOS F =合 针对训练 1. 某同学在单杠上做引体向上,在下列选项中双臂用力最小的是( ). 2.如图所示,体操吊环运动有一个高难度的动作就是先双手撑住吊环(图甲),然后身体下移,双臂缓慢张开到图乙位置,则在此过程中,吊环的两根绳的拉力F T (两个拉力大小相等)及它们的合力F 的大小变化情况为( ) A. F T 减小,F 不变 B. F T 增大,F 不变 C. F T 增大,F 减小 D. F T 增大,F 增大 3. 如图所示某同学通过滑轮组将一重物缓慢吊起的过程中,该同学对绳的拉力将(滑轮与绳的重力及摩擦均不计)( )。 A: 越来越小 B: 越来越大 C: 先变大后变小 D: 先变小后变大 4. 如图所示,A 、B 两物体的质量分别为m A 、m B ,且m A >m B ,整个系统处于静止状态.滑轮的 质量和一切摩擦均不计,如果绳一端由Q 点缓慢地向左移到P 点,整个系统重新平衡后,物体A 的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角θ变化情况是( ). A .物体A 的高度升高,θ角变大 B .物体A 的高度降低,θ角变小 C .物体A 的高度升高,θ角不变 D .物体A 的高度不变,θ角变小

5. 如图,两个轻环a 和b 套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m 的小球,在a 和b 之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a 、b 间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦,小物块的质量为( ) A. m 21 B. m 2 3 C. m D. 2m 6. 如图所示,物体B 通过动滑轮悬挂在细绳上,整个系统处于静止状态,动滑轮的质量和一切摩擦均不计。如果将绳的左端点由P 点缓慢地向右移到Q 点,整个系统重新平衡后,绳的拉力F 和绳子与竖直方向的夹角θ的变化情况的是( ) A.F 变大,θ变大 B.F 变小,θ变小 C.F 不变,θ变小 D.F 不变,θ变大 7. 如图所示,光滑轻质挂钩下端悬挂质量为m 的重物,跨在长度为L 的轻绳上,开始时绳子固定在框架上等高的A 、B 两点,与水平方向的夹角为θ,绳子拉力为F.现保持绳长不变,将绳子右端从B 点沿竖直方向缓慢移至C 点,再从C 点沿水平方向向左缓慢移至D 点,关于绳子拉 力F 和重物重力势能E P 的变化,下列说法正确的是( ) A. 从B 移至C 的过程中,拉力F 保持不变 B. 从B 移至C 的过程中,重力势能EP 逐渐变小 C. 从C 移至D 的过程中,拉力F 保持不变 D. 从C 移至D 的过程中,重力势能EP 逐渐变小 8.如图所示,将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第3、4块固定在地基上,第 1、2块间的接触面是竖直的,每块石块的两个侧面间所夹的圆心角均为30°.假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力F 1和第1、3块石块间的作用力F 2的大小之比为( ). A .1∶2 B.3∶2 C.3∶3 D.3∶1 9.如图所示,一名骑独轮车的杂技演员在空中的钢索上表演,如果演员与独轮车的总质量为80 kg ,两侧的钢索互成150°夹角,求钢索所受拉力有多大?(cos 75°=0.259)

实验二验证力的平行四边形定则 [实验目的]验证平行四边形定则 [实验器材] ①方木板一块②测力计两个③细绳两段④橡皮条一段⑤白纸⑥铅笔⑦刻度尺⑧量 角器⑨图钉 点拨:测力计可以只用一个,分别测出两个分力,虽然操作较麻烦,但可避免两个测力计的不一致性带来的误差。 [实验原理] 实验原理: 若一个力的作用效果与两个力的作用效果相同,则称这个力是这两个力的合力。在本实验中,我们先用两个力将橡皮条的结点拉至某一位置,再用一个力也将橡皮条的结点拉至同一位置(作用效果相同),看在误差范围内,这个力与根据两个分力用平行四边形定则作出的合力是否相同,来验证力的合成的平行四边形定则。 [实验步骤] (1)把橡皮条的一端固定在板上的A点。 (2)用两条细绳结在橡皮条的另一端,通过细绳用两个弹簧秤互成角 度拉橡皮条,橡皮条伸长,使结点伸长到O点(如图2-1) 点拨:经验得知两个分力F1、F2间夹角θ越大,用平行四边形作图得出 的合力F的误差也越大,所以实验中不要把θ角取得太大,一般 不大于90°为最佳。 橡皮条、细绳、测力计应在同一平面内,测力计的挂钩应避免与纸面磨擦。 (3)用铅笔记下O点位置,画下两条细绳的方向,并记下两个测力计的读数。 点拨:拉橡皮条的细线要长些,标记每条细线方向的方定是使视线通过细线垂直于纸面,在细线下面的纸上用铅笔点出两个定点的位置,并使这两个点的距离要尽量远些。(4)选定标度,在纸上按比例作出两个力F1、F2的图示,用平行四边形定则求出合力F。 点拨:作图要用尖铅笔,图的比例要尽量大些,要用严格的几何方定作出平行四边形,图旁要画出表示力的比例线段,且注明每个力的大小和方向。 (5)只用一个测力计,通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置O点,记下测力计的读数和细绳的方向,按同样的比例作出这个力F′的图示,比较F′与用平行四边形定则求得的合力F,比较合力大小是否相等,方向是否相同。