第二章免疫球蛋白

1. Ig的基本结构,功能和水解片段

(1)基本结构

组成

由一对较长的和一对较短的多肽链组成

四条多肽链

长链:重链(Heavy Chain,H链),450-550 aa,55-57 KD

短链:轻链(Light Chain,L链),214 aa,24 KD

二硫键:H链和L链之间,两条H链之间由二硫键连接,呈Y型

分区

N端:aa序列变化(110个残基)C端:则相对稳定

(1)可变区(Variable region,V区)近N端:V区= 1/2 L链+ 1/4(1/5)H链VL+VH(2)恒定区(Constant region,C区)近C端:C区= 1/2 L链+ 3/4(4/5)H链CL+CH(3)铰链区

高变区(hypervariable regio,HVR)可变区中某些区域的aa组成和排列特别易变化或具更高的变易性。CDR(互补决定区):Ig的抗原结合部位和抗原表位互补结合部位,决定抗体的特异性。

铰链区位于CH1和CH2之间,富含脯aa,富有弹性,可自由折叠

意义:能使V区与不同距离的抗原结合补体结合位点易于暴露IgM和IgE无铰链区

(2)功能区的作用

VL、VH:抗原结合部位HVR(CDR)与抗原表位结合

CH1、CL:遗传标志所在

IgG-- CH2:补体结合位点,通过胎盘部位CH3:与各种组织表面IgG Fc受体(FcγR)结合部位IgM:CH3 :补体结合位点

IgE:CH2、CH3 :与肥大细胞、嗜碱性粒细胞的(IgEFc受体FcεR)结合部位

Ig的其他片段

J链(Joining Chain):连接两个或两个以上Ig单体作用SIgA:二聚体IgM:五聚体

分泌片SP(Secretory Piece):是SIgA上的一个辅助成分上皮细胞合成,分泌到黏膜细胞表面作用:具抵抗外分比液中蛋白水解酶的降解作用,稳定SIgA的作用。

(3)水解片段

木瓜蛋白酶

IgG 2Fab段+ Fc段

(抗原结合片段)(可结晶片段)

胃蛋白酶

IgG F(ab’)2段+ pFc’段

(抗原结合片段)碎片

意义:F(ab’)2段保持了与抗原结合的生物学活性,又减少了Fc段的生物学活性。可应用于生物制品研究,如精致抗毒素等。

2. Ig多样性形成的机制

(1)Ig的基因多样性形成机制

组合造成的多样性众多的V区基因片段的组合和轻重链的组合,众多的V、D、J基因中,重排时每个片段只能取一个,就存在多种组合。

VH:51个基因片段,编码CDR1、CDR2部分的aa

DH:30个基因片段,编码CDR3中的大部分aa

JH:6个基因片段,编码其余的CDR3部分的aa 和第四个骨架区

(2)连接造成的多样性

CDR3区位于V、J和V、D、J片段连接处,两片段之间可插入或丢失数个核苷酸,增加了互补决定区(CDR3)的多样性。

(3)体细胞高频突变造成的多样性

成熟的B 细胞重排的V区基因,往往在抗原的刺激下发生点突变,突变的频率非常高(每次细胞分裂,大约每1000个bp中就有一对发生突变,而其他体细胞的突变频率为10-10bp。)。称为体细胞高频突变。

有人计算多样性可达4.8 X 107 ,故针对外界众多的抗原分子,体内可产生数以亿计的不同抗体分子。

3. 小分子抗体的特点

?仅含V区结构,免疫原性较弱。

?分子量小,易通过血管壁,可有效克服肿瘤灶组织对抗体的生理阻抗。

?无Fc段,不与非靶细胞的FcR结合,易达肿瘤病灶,适合临床诊断,肿瘤的导向治疗。

?与靶细胞抗原结合力较弱。

?半衰期短,影响到达肿瘤局部抗体的浓度。

第三章补体系统

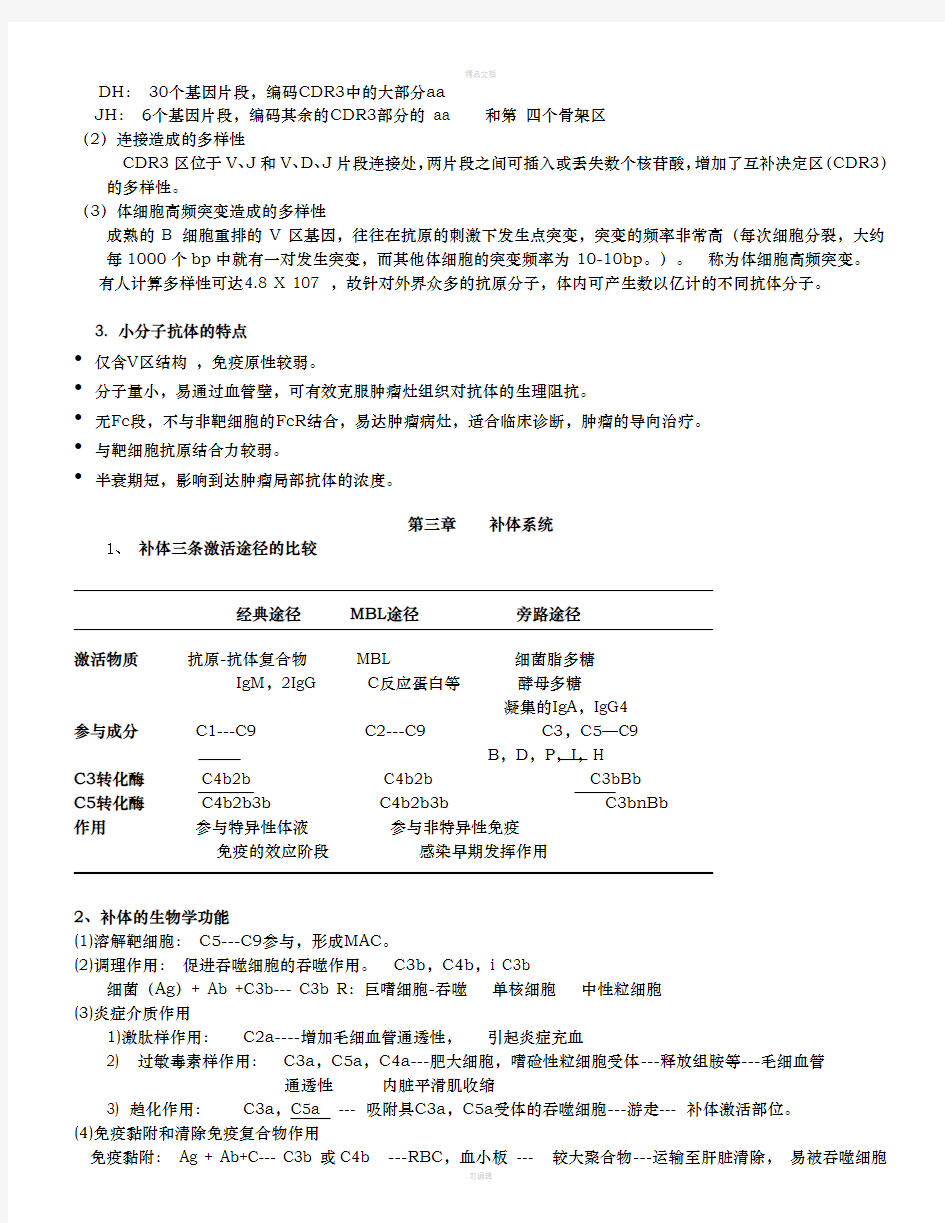

1、补体三条激活途径的比较

经典途径MBL途径旁路途径

激活物质抗原-抗体复合物MBL 细菌脂多糖

IgM,2IgG C反应蛋白等酵母多糖

凝集的IgA,IgG4

参与成分C1---C9 C2---C9 C3,C5—C9

B,D,P,I,H

C3转化酶C4b2b C4b2b C3bBb

C5转化酶C4b2b3b C4b2b3b C3bnBb

作用参与特异性体液参与非特异性免疫

免疫的效应阶段感染早期发挥作用

2、补体的生物学功能

(1)溶解靶细胞:C5---C9参与,形成MAC。

(2)调理作用:促进吞噬细胞的吞噬作用。C3b,C4b,i C3b

细菌(Ag)+ Ab +C3b--- C3b R:巨嗜细胞-吞噬单核细胞中性粒细胞

(3)炎症介质作用

1)激肽样作用:C2a----增加毛细血管通透性,引起炎症充血

2) 过敏毒素样作用:C3a,C5a,C4a---肥大细胞,嗜硷性粒细胞受体---释放组胺等---毛细血管

通透性内脏平滑肌收缩

3) 趋化作用:C3a,C5a --- 吸附具C3a,C5a受体的吞噬细胞---游走--- 补体激活部位。

(4)免疫黏附和清除免疫复合物作用

免疫黏附:Ag + Ab+C--- C3b或C4b ---RBC,血小板--- 较大聚合物---运输至肝脏清除,易被吞噬细胞

吞噬。(CR1)

第四章细胞因子

一、CK作用的共性和生物学作用

1.细胞因子的共性:

(1)理化特性:1)多为低分子量的蛋白或糖蛋白(15-30 KD)2)CK与靶细胞的结合:无抗原特异性,也不受MHC限制3)微量水平(PM)发挥作用:与靶细胞受体亲合力极高

(2)分泌特点多源性:一种细胞因子可由多种细胞产生,一种细胞也可产生多种细胞因子。瞬时性—短暂而自限过程(CK的mRNA易降解)

2、生物学作用特点

(1)作用方式

自分泌:CK的靶细胞就是产生CK的自身细胞,表现的生物学作用

旁分泌:CK的靶细胞是产生CK的邻近细胞,表现的生物学作用

内分泌:CK的靶细胞就是产生CK的远距离的细胞,表现的生物学作用

(2)作用多样性

细胞因子参与多种机体的病理与生理作用

介导和调节免疫应答,参与炎症反应,促进细胞的增殖与分化,刺激造血,促进组织修复

(3)作用复杂性

多效性:一种细胞因子可对多种靶细胞发挥作用,产生多种不同的生物学效应。

重叠性:几种不同的细胞因子也可对同一种靶细胞发挥作用,产生相同或相似的生物学效应。

拮抗性:一种细胞因子可以抑制另一种细胞因子的某种生物学作用。

协同性:一种细胞因子可以增强另一种细胞因子的某种生物学作用。

双向性:生理调节作用---适量损伤机体-----过量

3、网络性调节

众多的CKs相互诱生、相互促进、相互抑制、相互调节,形成十分复杂的网络。

二、sCKR的产生,生物学作用与临床的关系

1、可溶性CKR产生机制

(1)膜结合CKR,在蛋白水解酶的作用下,胞外区脱落,结合能力不变。sIL-1R sTNFR sIFN-rR

(2)CKR的mRNA不同剪接后,新编码的SCKR转录子,表达SCKR, 由细胞分泌至胞外。(主要)

sIL-4R sIL-7R sIFN-Ar

(3)膜受体酶解脱落和分泌型mRNA翻译同时存在sIL-5R(a)sIL-1R(a)sSCFR

2、可溶性CKR生物学作用

(1)负调作用---与膜结合型CKR竞争CK--阻断CK作用-----膜受体的正常代谢途径,有利于处于活化状态的细胞恢复正常水平

(2)载体作用---与CK结合,防止CK被降解或清除,并将其运送到靶细胞的膜CKR处

(3)辅助作用--- 使原本对CK信号不敏感的靶细胞产生作用

3、sCKR与临床

(1)检测sCKR水平在临床中的应用辅助早期诊断病情转归评估治疗

1)IL-2R

血清sIL-2R水平升高与某些疾病的关系

恶性肿瘤:白血病霍奇金淋巴瘤骨髓瘤肝癌胃癌结肠癌肺癌鼻咽癌

自身免疫或炎性疾病:RA SLE 重症肌无力哮喘

病毒感染或其他传染病:HAV HBV HCV HIV HPV 结核病麻风痢疾梅毒

骨髓及器官移植排斥反应

其他:烧伤消化性溃疡妊高症肝硬化肾功能衰竭

2)IL-6R

血清sIL-6R水平升高与某些疾病的关系

炎症及自身免疫性疾病RA 克隆病溃疡性结肠炎

感染性疾病HIV感染细菌感染及脓毒血症

肿瘤和白血病多发性骨髓瘤慢性淋巴细胞白血病浆细胞白血病非霍奇金淋巴瘤

3)sTNFR

sTNFR水平升高与某些疾病的关系

炎症及自身免疫性疾病RA (血清及关节滑液)SLE

感染性疾病HIV感染细菌性痢疾脓毒血症

肿瘤和白血病肺癌直肠癌胃癌卵巢癌宫颈癌慢性淋巴细胞白血病

骨髓移植

其他孕妇(随胎龄增加而升高,可能是保护胎儿的一种机制)慢性肾衰外伤酒精性肝硬化

(2)SCKR的临床应用前景为减轻或防止促炎细胞因子造成的病理损伤提供了新的治疗途径

三、CK有何临床意义

1. 细胞因子参与了疾病的发生和发展:

(1)细胞因子及其受体缺陷(先天性、后天性)

先天性:IL-2受体γ链缺陷=》IL-2,4,7功能障碍=》淋巴干细胞不能分化=》T,B细胞不能成熟=》免疫功能严重缺陷(体液,细胞)=》先天性重症联合免疫缺陷综合症。

后天性:HIV =》CD4T细胞破坏=》由Th细胞产生的各种细胞因子缺陷(IL-2、4、5、6)=》T、B细胞不能活化免疫功能全面下降=》AIDS

IL-1表达过高:细菌感染=》释放内毒素=》Mφ=》IL-1,TNF-a =》感染性休克治疗:IL-1受体拮抗剂,TNF-a单抗

(2)细胞因子表达过高(炎症,自身免疫病,过敏反应,休克等)IL-1、IL-2R、IL-6和IL-6R ;可溶性CKR升高

IL-1在疾病中的作用

疾病IL-1作用

慢性风湿性关节炎发热、滑膜细胞增生、破坏软骨

川崎病损伤血管内皮

痛风尿素结晶引起局部产生IL-1---炎症

肾小球肾炎促进肾小球系膜细胞增生,

诱导产生PGE2

急性髓性白血病自分泌IL-1,

促进白血病细胞恶性发生

IL-2R

1974年,日本人发现成人T细胞白血病是一种IL-2R病。

IL-6和IL-6R

IL-6基因变异=》表达失控=》IL-6过度分泌=》IL-6R=》造血细胞过度增殖(B细胞)=》骨髓瘤

3、sCKR与临床

(1)检测sCKR水平在临床中的应用辅助早期诊断病情转归评估治疗

4)IL-2R

血清sIL-2R水平升高与某些疾病的关系

恶性肿瘤:白血病霍奇金淋巴瘤骨髓瘤肝癌胃癌结肠癌肺癌鼻咽癌

自身免疫或炎性疾病:RA SLE 重症肌无力哮喘

病毒感染或其他传染病:HAV HBV HCV HIV HPV 结核病麻风痢疾梅毒

骨髓及器官移植排斥反应

其他:烧伤消化性溃疡妊高症肝硬化肾功能衰竭

5)IL-6R

血清sIL-6R水平升高与某些疾病的关系

炎症及自身免疫性疾病RA 克隆病溃疡性结肠炎

感染性疾病HIV感染细菌感染及脓毒血症

肿瘤和白血病多发性骨髓瘤慢性淋巴细胞白血病浆细胞白血病非霍奇金淋巴瘤

6)sTNFR

sTNFR水平升高与某些疾病的关系

炎症及自身免疫性疾病RA (血清及关节滑液)SLE

感染性疾病HIV感染细菌性痢疾脓毒血症

肿瘤和白血病肺癌直肠癌胃癌卵巢癌宫颈癌慢性淋巴细胞白血病

骨髓移植

其他孕妇(随胎龄增加而升高,可能是保护胎儿的一种机制)慢性肾衰外伤酒精性肝硬化

(2)SCKR的临床应用前景为减轻或防止促炎细胞因子造成的病理损伤提供了新的治疗途径

2. 应用细胞因子治疗某些疾病:

(1)添加辽法

肾性贫血:EPO

病毒感染:IFNa---干扰病毒的复制

肿瘤:TNF:瘤灶直接注射(直肠癌)

(2)阻断和拮抗疗法

原理:抑制CK的产生,阻断CK与相应受体的结合,阻断结合后的信号传导过程

应用:自身免疫性疾病、移植排斥反应、感染性休克

抗TNF单克隆抗体:减轻、阻断感染性休克

IL-1受体拮抗剂:炎症、自身免疫性疾病

rs IL-1R:抑制移植排斥反应

(3)CK基因治疗

四、CK基因治疗有哪些方法

1、CK临床应用存在问题

半衰期短,需要短期内重复给药(静注IL-2的半衰期只有7~10min);CK的多效性会产生较为严重的副作用。其它如前期投入大、制备困难、产量低等。

2、免疫效应细胞介导的CK基因治疗

逆转录病毒注射

CK基因免疫效应细胞(携带CK基因)机体

电融合

3、CK基因修饰的疫苗

CK基因导入放射线照射回输

肿瘤细胞免疫原性增强肿瘤细胞分泌CKS 激活机体的抗肿瘤免疫

(IL-2、4、6、7、IFNγ)

4、成纤维细胞等载体介导的CK基因治疗

导入返输表达

CK基因成纤维细胞、骨髓细胞机体、成纤维细胞、骨髓细胞CKs (生命周期长,易于培养,可在体内持续存在)

5、直接体内途径的CK基因疗法

注射

直接将体外CK表达载体机体载体表达CKS CKS发挥效应

(质粒、逆转录病毒、瘤苗病毒等)

6、CKR基因疗法

CKR基因靶细胞表达CKR 调亡

(TNFR)(肿瘤细胞)(TNFR)

第五、六章白细胞分化抗原和黏附分子

1、参与T、B细胞识别和活化的常见CD分子

(1)与T细胞识别与活化的有关CD分子

CD 别名主要分布配体功能

CD3 成熟T细胞TCR-CD3复合体参与信号传导

CD4 部分T细胞

胸腺细胞MHC-II 参与信号传导

(Th )HIV gP120受体

CD8 部分T细胞

胸腺细胞(CTL)MHC-I 参与信号传导

CD2 LFA2 T、NK、CD58 参与协同刺

胸腺细胞(LFA3)激信号传导

CD58 LFA3 广泛CD2 参与协同刺

激信号传导

CD28 CD4+ T、

50% CD8+ T B7分子参与协同刺

激信号传导

CD152 CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4)

活化T细胞B7分子抑制T细胞活化

起负调节作

CD154 活化T CD40 参与协同刺

精品文档

(CD40L)γδT细胞激信号传导

(2)与B细胞识别有关的CD分子

CD 别名主要分布配体功能

CD79a/CD79b B细胞与BCR构成:

Igα/Igβ浆细胞BCR-Igα/Igβ

参与信号传导

CD21 CR2

EBV受体B、DC iC3b、C3d 与信号传导

上皮细胞EBV

CD80/CD86 B、DC、APC

B7 内皮细胞CD28 --正调节(T活化)

CTLA4 -负调节(抑制T)

CD19 B 细胞各种激酶加强信号传导

CD40 B、DC、

APC、内皮CD40L 参与信号传导(B细胞活化的必须条件)?2、选择素家族成员的组成、分布、配体和功能

3、AM有何生物学作用

(1)参与炎症反应

细菌感染细胞或被Mφ吞噬

Mφ

释放淋巴因子CKs:TNF-αIFN-γ,趋化性CKs等

白细胞内皮细胞

LFA1 -------ICAM-1

VLA-4 ------VCAM-1

CD15S ------P,E 选择素

促使白细胞向内皮细胞黏附向炎症部位游走。

(2)参与免疫细胞的识别与活化

共同组成协同刺激分子,提供刺激信号,参与抗原提呈,识别及免疫细胞的活化。

APC Th/CTL

MHC-II/I------ CD4/CD8 第一信号

+

抗原肽--------TCR-CD3

LFA3 --------- LFA2 第二信号

ICAM-1 --------- VLA4

B7 ------------- CD28

(3)参与淋巴细胞归巢

L-选择素--------- PNAD(外周淋巴结地址素)

CD44 ----------- Mad CAM-1 (黏膜地址素细胞黏附分子)

LFA1 ----------- ICAM-1、2、3

VLA4 ---------- VCAM-1

淋巴细胞内皮细胞

促使淋巴细胞归巢到外周淋巴结,黏膜淋巴组织,炎症部位。

(4)参与调节免疫细胞的调亡

(5)其他作用1)参与凝血、创伤愈合2)参与细胞的伸展与移动3)参与肿瘤细胞转移等。

4、AM有何临床意义

(1)AM分子缺陷与疾病

白细胞黏附缺陷病(leukocyte adhesion deficiency , LAD-1) LAD-2

LAD-1

80年代报道:一种由于白细胞LFA-1缺乏的先天性疾病。

LFA-1 :β2亚单位不能与α亚单位组装----完整的LFA1分子----白细胞不表达LFA1----白细胞不能进入炎症区----不能形成脓液。表现:反复严重感染,致死性。通常采用骨髓移植治疗。

LAD-2

近来发现的另一类LAD病人。

白细胞CD15s表达缺陷----不能与内皮细胞P-、E-选择素结合---影响白细胞游走及向炎症部位移动---形成脓液。(2)AM分子参与疾病的病理过程

局部组织中的

抗原、炎症因子刺激血管内皮受损、活化ICAM 表达

淋巴细胞,白细胞

上的AM受体表达血液中的白细胞向炎症部位浸润,加重病变损伤

(CD2、LFA1、VLA4)

治疗设想:阻断AM分子与AM配体结合采用抗LFA-1、抗ICAM-1、抗LM抗体治疗

结果:类风湿、支气管哮喘获满意效果。

类风湿性关节炎(RA)

机体抗自身IgG抗体(IgM为主)自身IgG抗体中等大小IC 沉积小关节滑膜

激活补体等(III型超敏反应)对称性、进行性、破坏性关节病变类风湿性关节炎

鼻病毒:引起普通感冒,由于型别众多(100多型),难以预防。

发现:90%以上型别的鼻病毒均能与宿主细胞膜上的ICAM-1结合,感染致病。

治疗设想:采用可溶性ICAM-1或抗ICAM-1抗体,阻断鼻病毒与ICAM-1的结合,预防感冒。

(3)AM检测主要通过细胞膜上及循环种的可溶性AM分子,以了解疾病的进展,估计预后。

VCAM (内皮、上皮、DC、Mφ):肿瘤:卵巢、胃肠道、肾、膀胱

败血症休克、肾功能损伤、SLE、类风关

ICAM-1 :败血症休克、肾移植后排斥反应、转移性肿瘤、LAD、溃疡性结肠炎

E-选择素:肿瘤:乳腺、胃肠道、败血症休克。

第七章 MHC 分子

1、比较HLA-I类和II类分子在结构、组织分布和功能特点

HLA I II

基因座位 B 、C 、A DR、DQ、DP

分子结构α链,β2-m α1、β1

抗原肽结构域α1、α2 α链、β链,

表达特点共显性共显性

分布所有有核细胞APC、活化T细胞、精子

血清、尿、初乳

功能识别、递呈内源性抗识别、递呈原外源性抗原

受体:CD8分子受体:CD4分子

识别、调节CTL杀伤作用识别、调节Th细胞功能

2、HLA的生物学功能有哪些

参与抗原的加工和提呈

内源性抗原---APC---抗原肽+MHC-I ---CD8+细胞识别

外源性抗原---APC---抗原肽+MHC-II ---CD4+细胞识别

参与对免疫应答的遗传调控

机体对抗原的免疫应答受遗传控制,人类的免疫应答基因可能位于HLA-II区内。

免疫细胞相互作用的限制性

Mφ-Th B-Th Th-Tc Tc-靶细胞细胞间的作用受MHC的限制

参与免疫调节已证明:MHC 表达水平的高低可直接决定机体抗原产生应答的强弱。通过调控MHC分子的表达水平,可有效地发挥免疫调节作用

参与T细胞分化过程

引起移植排斥反应

3、HLA与临床有什么关系

?HLA与器官移植:匹配座位的重要性依次为:HLA-DR、HLA-B、HLA-A

?HLA分子的异常表达和临床疾病

?HLA与疾病的关联

?HLA与亲子鉴定和法医学

第11-13章

1、T细胞在胸腺内的发育过程

“三步曲”:

1)早期阶段早期T细胞的主要表型为CD4-和CD8-,称双阴性细胞(Double Negative cell ,DN)

2).第二阶段前T细胞由双阴性分化为双阳性CD4+CD8+(Double Positive cell,DP)

3).第三阶段DP细胞经历阳性和阴性选择,发育为CD4+或CD8+的单阳性细胞(Single Positive cell,SP),即成熟T细胞。

2、TH1和TH2的分化和相互转换

主要因素:

1)抗原类型和浓度:低剂量使TH0→TH1;高剂量使TH0 →TH2细胞。

2)APC类型:Mφ提呈抗原诱导TH1细胞分化和激活;B细胞提呈抗原诱导TH2细胞分化和激活。

3)局部微环境细胞因子作用:

IL-12促使TH0→TH1;IL-4促使TH0→TH2

4)其他因素:

黏附分子的作用:朗罕细胞向TH1细胞提呈抗原需要黏附分子,向TH2细胞提呈抗原无需黏附分子参与。

激素作用:糖皮质激素增强TH2细胞活性,脱氢表雄甾酮可增强TH1细胞活性

3.CTL功能-----杀伤功能

参与抗肿瘤、抗病毒作用

CTL杀伤靶细胞的机制:①分泌穿孔素;②释放多种丝氨酸酯酶,通过活化穿孔素而促进杀伤作用;③分泌淋巴毒素,直接杀伤靶细胞;④活化的CTL高表达FasL,通过与靶细胞表面Fas抗原结合,可诱导靶细胞凋亡。CTL杀伤靶细胞特点:受MHC-I类分子限制

4.抑制性T细胞(Ts细胞)

功能----- 抑制作用

作用靶细胞:主要是抗原特异性的TH细胞和B细胞

作用机制:①直接对抗原提呈细胞产生胞毒效应;②分泌抑制因子发挥作用;③通过独特型网络而发挥抑制效应

作用意义:参与免疫调节,抑制自身免疫病产生

能抑制在胸腺内不能形成自身耐受的自身反应性T细胞克隆;对“非已抗原”诱发的免疫应答也有抑制作用,。

5、B细胞的分化发育

B细胞的分化过程可分为两个阶段,即抗原非依赖期和抗原依赖期

第一阶段发生在骨髓骨髓中的pro-B细胞丢失CD43,即转化为pre-B细胞,进而发育为μ+的不成熟B细胞;进一步发育为μ+δ+的成熟B细胞。

发育基本过程:骨髓多能造血干细胞→淋巴干细胞→前B细胞→未成熟B细胞→成熟B细胞。

?第二阶段发生在外周免疫器官接受抗原刺激后,B细胞可发生类型转换,最终分化为浆细胞

?6、B细胞的表面标志

A表面受体

1、抗原受体(BCR)----SmIg

IgM 、IgD 单体形式存在于细胞膜

2、细胞因子受体(CKR)使B细胞活化、增殖

3、补体受体(CR):CR1(CD35)是C3b受体,CR2(CD21)也是EB病毒受体。

4、IgGFc段受体(FcR)

5、丝裂原受体

B表面抗原

1、MHC 包括MHC-I 和MHC-II

2、CD抗原有几十种,CD19为所有B细胞共有

2、超抗原激活T细胞的特点

?强大的刺激能力

?无须抗原处理

?与T细胞相互作用无MHC限制性

?选择性结合TCRβ链V区

?超抗原不仅可激活T细胞,而且可能诱导T细胞的耐受

?超抗原的免疫识别位点分为两类:MHC结合位和TCRVβ区结合的T细胞表位

7、超抗原的生物学意义

?参与某些病理过程SAg刺激大量T细胞激活,产生多种细胞因子引起某些疾病。如金葡菌外毒素引起毒素休克综合征。

?SAg与自身免疫应答SAg的强大刺激可能激活体内自身反应性T细胞,从而诱发自身免疫性疾病

?SAg与免疫抑制T细胞因过度激活而被耗竭

?与抗肿瘤效应CTL被大量激活而对肿瘤发挥杀伤作用

8.DC的生物学功能

a、抗原提呈利用受体介导的内吞作用摄取可溶性抗原;具有强大的液相吞饮功能;通过吞噬作用摄取大颗粒或微生物。

b、参与T、B细胞的发育、分化和激活提供T细胞激活的协同刺激信号,释放可溶性因子等途径调节细胞的生长与分化

c、免疫调节作用DC可分泌多种细胞因子参与免疫功能的调节;分泌多种趋化因子,介导其他免疫细胞的趋化作用。

d、免疫监视功能某些前体DC对局部各种化学信号十分敏感,在体内发挥免疫监视作用。

9、抗原提呈的途径

(一)溶酶体提呈途径(外源性抗原),该过程受MHC-II分子限制,又称MHC-II类分子途径。

1、APC对外源性抗原的吸取与加工

抗原物质→APC吞噬(胞饮)→形成吞噬体+溶酶体→吞噬溶酶体(内体,含40余种酶)→蛋白抗原被水解→肽段

2、抗原肽-MHC-II类分子形成与转运

内质网MHC-II类分子(与恒定链结合)→MHC-II离开内质网→恒定链被蛋白酶水解→形成MHC-II+CLIP(II 类相关的恒定链肽段)→在HLA-DM作用下→CLIP解离→空载MHC-II+抗原肽→MHC-II-抗原肽复合物→转运到细胞表面→提呈给CD4+TCR识别

(二)胞质溶胶提呈途径(内源性抗原)

?该过程受MHC-I类分子限制,又称MHC-I类分子途径,内源性抗原是在胞内合成的抗原蛋白质分子。1、内源性抗原在胞质溶胶中加工处理2、抗原肽-MHC-I类分子形成与转运

.T细胞介导的免疫应答

分三个阶段:抗原识别阶段;T细胞活化、增殖、分化阶段;效应阶段

T细胞活化、增殖、分化阶段

1、T细胞活化的信号要求

T细胞的第一激活信号:TCR-CD3+MHC-抗原多肽

特点:CD4/CD8作为共受体与MHC-II/MHC-I分子结合,显著增强TCR与抗原肽的结合力达,从而保护T 细胞免于凋亡。

抑制性信号: CTLA-4+B7,防止T过度增殖

T细胞的第二激活信号:又称协同刺激信号

CD28 +B7; CD45R+CD22 LFA-1+ICAM-1; LFA-2+LFA-3; CTLA-4+B7

主要是B7/CD28,其机制在于增强基因转录并稳定

IL-2mRNA,促进T细胞产生生长因子。此外,CD28

分子启动的胞内信号可促进细胞存活蛋白bcl-xL的表达,从而保护T细胞免于凋亡。

抑制性信号: CTLA-4+B7,防止T过度增殖

B细胞活化后表现

1)膜分子表达,如细胞因子IL-1,IL-2,IL-4受体

2)增殖分化浆细胞和记忆细胞(Tm)

3)合成分泌抗体

4)产生体液免疫效应

第14章细胞凋亡与免疫

PCD, programmed cell death

第一节细胞凋亡概述

诱导凋亡制剂:

1、Ca++/Mg++:为内源性DNA内切酶所依赖,Zn2+能拮抗之.

2、糖皮质激素:常见的凋亡诱导剂,机制为促进凋亡相关蛋白质合成,可被蛋白合成抑制剂抑制。

3、细胞因子:

?IL-2:可增强Fas途径介导的AICD,增加FasL的转录和表达,并抑制FLIP(Fas信号抑制剂)的转录和表达

?IL-10:可通过Fas/ FasL,使活动型SLE病人PBMC凋亡

?IL-12:促进TNF /TNFR途径引起的凋亡;

?IFN-γ:使高表达IFN-γR的T细胞凋亡;

?TNF、TGF- β:促进凋亡。

4、抗原:Ag结合sIgM,sIgM交联,PKC激活,胞内钙库释放,诱发细胞凋亡。

5、抗体:抗sIgM、Fas、CD3/TCR、CD4、CD8 CD23等抗体诱导表达相应膜抗原的细胞发生凋亡。

6、超抗原及丝裂原:SAg金葡菌肠毒素诱导胸腺内DP细胞凋亡,PWM诱导T细胞凋亡

抑制凋亡制剂

?细胞因子:

?IL-2:可抑制糖皮质激素诱导的Th1细胞的凋亡,其抑制凋亡的机制可能是通过蛋白激酶C(PKC)活化途径实现的;

?IL-4:可抑制糖皮质激素诱导的Th2细胞凋亡。这可能是通过bcl-2的高表达或通过活化PKC途径实现的;

?IL-10:可抑制感染细胞的凋亡;

?IL-12:可抵抗60Co,γ射线引起的小鼠骨髓细胞凋亡;

?IFN -γ:抑制低表达IFN –γR T细胞凋亡。

免疫相关的凋亡信号转倒

(一)DR介导的信号途径

?caspase:含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白酶

?caspase家族:

?酶作用点为天冬氨酸残基

?caspase 以酶原形式存在于胞内-激活-剪切

?caspase-2,8,10,9为起始(上游)caspase

?caspase-3,6,7是凋亡效应(下游)caspase. caspase -3可以激活DNA降解酶,降解DNA导致细胞凋亡FasL+Fas -Fa多聚体化

-Fas-DD+DD-FADD(Fas associated protein with death domain)

-(N端)FADD-DED+DED-proCaspase8(10)---DISC

Cas8(10)活化tBid

-剪切和激活下游Cas pase 释放细胞色素C,pro-Cas2,3,9

-激活Cas3、6、7 激活Cas9 -apoptosis

(二)线粒体途径

?线粒体是各种死亡刺激的感受器。促凋亡信号如DNA损伤、生长因子去除以及大部分化疗药物通常可诱导线粒体释放细胞色素C(cytochrome-c,Cyt C)和其他促凋亡多肽,释放的Cyt C与凋亡蛋白酶激活因子1(Apaf1)相结合,促使Apaf1形成寡聚体。在ATP/dATP存在下, Apaf1招募procaspase- 9聚集形成称为凋亡体(apoptosome)的复合体, procaspase 9通过自我活化产生具有活性的caspase- 9.最终导致细胞凋亡。

调控机制

1、Bcl-2家族:。抑制凋亡/促进增殖:

?bcl-2、bcl-xl等阻止线粒体外膜通透化,从而阻止cyto-c释放。

?bcl-2为原癌基因,凋亡抑制基因通过抑制细胞内内源性氧族的产生而抑制凋亡

抑制P53,c-myc的凋亡作用,抗激素、辐射等诱导的凋亡.

bcl-2/bax抑制凋亡;bcl-xl与bcl-2有协同作用

?促进凋亡:分为二个亚类:

?bax、bak和bcl-xs等,

?bad、bim、bid等,

?bax,bcl-xs促进凋亡;bax/bax促进凋亡

激活线粒体,膜通透性改变,释放cyto-c 激活caspase-9途径-凋亡。

2、IAP(inhibitor of apoptosis protein)抑制线粒体活性;IPA结合、抑制cas-3,6,7;抑制cas-9的作用。

3、AIF(apoptosis inducing factor)Endo G(endonulcease G)

由线粒体释放,介导非caspase依赖的染色体浓集和DNA片断化,促进凋亡。

(三)颗粒酶B径

颗粒酶B(丝氨酸蛋白酶)剪切激活caspase-3-apoptosis 剪切Bid-线粒体释放cyto-c-apoptosis

第2节细胞凋亡与免疫生理

?免疫细胞的凋亡主要涉及两条途径;

即DR途径和忽视所致死亡(death by neglect)

忽视死亡:免疫细胞缺少或丢失赖以生存的外来刺激信号,继而通过线粒体途径所致的凋亡。

如淋巴细胞缺乏细胞因子、抗原的刺激而发生的凋亡。

阳性选择,DP不能与MHC分子结合,经bcl-2途径凋亡;

阴性选择,经Fas及Bim凋亡;

CK(IL-10,TGF)、糖皮质激素等参与调节胸腺细胞的凋亡。

细胞凋亡与外周免疫自稳

a.活化诱导的细胞死亡(AICD)

生物学意义:清除过量的活化T细胞清除激活的自身反应性T细胞

b. 死亡忽略途径:由细胞因子撤离引起,发生于免疫应答末期。抗原刺激减弱,IL-2,IL-2R水平降低,活化信号缺乏,致凋亡。

生理学意义:维持机体的免疫稳定。

2、凋亡与成熟B细胞

生发中心表达低亲和力BCR的B细胞和自身反应性B细胞,经Fas/ FasL途径凋亡。

第3节细胞凋亡与自身免疫病

一、细胞凋亡参与自身免疫病的发生

自身反应性淋巴细胞凋亡受阻;

胸腺Fas/FasL表达异常

bcl-2基因功能异常致凋亡受阻;

二、细胞凋亡与病毒感染

1、凋亡与抗病毒感染免疫防御机制

?诱导病毒感染细胞凋亡:

病毒感染激活细胞,产生P53,TNF-α;感染细胞信号转导系统紊乱;CTL致感染细胞凋亡。

?病毒抵抗凋亡:

激活凋亡抑制基因;促感染细胞凋亡抑制基因表达。

HIV gp120结合CD4+的淋巴细胞

?Fas蛋白的表达增强, 引起感染细胞凋亡;

?激活钙通道,胞内钙浓度增高,致凋亡;

?TH2释放CK,致TH1凋亡;

?TH2释放CK,促进CD8+细胞d凋亡;

?CD8+细胞慢性激活,发生凋亡;

?TH1释放CK,抑制凋亡。

HBV、HCV感染的肝细胞

?感染的肝细胞表面Fas蛋白表达增强;

?感染细胞及肝癌细胞FasL表达增强,诱导表达Fas的活化T细胞凋亡,从而逃避免疫监视。

凋亡细胞中c-myc高表达。作为转录调控因子,一方面激活那些控制细胞增殖的基因,另一方面也激活促进细胞凋亡的基因,给细胞两种选择:增殖或凋亡。

低水平表达,细胞生长受抑制;

表达上升且血清生长因子存在,细胞增殖;

高表达且缺乏生长因子,诱导凋亡;能被bcl-2、突变型P53抑制。

3、Fas表达减少,FasL上调,sFas增高

口腔癌、乳腺、前列腺、结肠、食管、肝脏、肾细胞癌、中枢神经系统等部位的恶性肿瘤和部分白血病均有上述表现。

4、其他化学致癌剂、放疗、化疗与凋亡

第17章超敏反应

第一节I型超敏反应

变应原初次机体产生IgE-吸附肥大细胞和嗜碱性细胞

-变应原再次进入与吸附的IgE结合

-IgE的FcR交联-细胞脱颗粒,释放活性介质

-预合成组织胺激肽原酶新合成白三烯PAF PGD2

导致平滑肌收缩毛细血管扩张通投性增加腺体分泌

过敏性休克呼吸道过敏反应消化道过敏反应皮疹

防治原则

变应原皮试避免接触

脱敏治疗:小剂量短间隔或较长间隔反复注射变应原

药物治疗:抑制活性介质合成释放,拮抗药,对症处理等

第二节II型超敏反应

II型超敏反应是由IgG或IgM类抗体与靶细胞表面相应抗原结合后,在补体、吞噬细胞和NK细胞参与作用下,引起的以细胞溶解或组织损伤为主的病理性免疫反应。

临床常见的II型超敏反应性疾病输血反应新生儿溶血症自身免疫性溶血性贫血药物过敏性血细胞减少症链球菌感染后肾小球肾炎甲状腺功能亢进

第三节III型超敏反应

III型超敏反应是由中等大小可溶性免疫复合物沉积于局部或全身毛细血管基底膜后,通过激活补体和血小板、嗜碱性、

嗜中性粒细胞参与作用下,引起的以充血水肿、局部坏死和中性粒细胞浸润为主要特征的炎症反应和组织损伤临床常见的III型超敏反应性疾病

(一)局部免疫复合物病Arthus反应类Arthus反应

(二)全身免疫复合物病

血清病链球菌感染后肾小球肾炎类风湿性关节炎、SLE

第四节Ⅳ型超敏反应:Ⅳ型超敏反应是由效应T细胞与

相应抗原作用后,引起的以单个核细胞浸润和组织细胞损伤为主要特征的炎症反应。

免疫(immunity):是指机体识别“自我”与“非我”抗原,对自身抗原形成天然免疫耐受同时排除非己抗原的,维持机体内环境生理平衡的功能。正常情况下,对机体有利;免疫功能失调时,会产生对机体有害的反应。 固有免疫应答(innate immune response):也称非特异性或获得性免疫应答,是生物体在长期种系发育和进化过程中逐渐形成的一系列防御机制。此免疫在个体出生时就具备,可对外来病原体迅速应答,产生非特异性抗感染免疫作用,同时在特异性免疫应答过程中也起作用。 适应性免疫应答(adaptive immune response):也称特异性免疫应答,是在非特异性免疫基础上建立的,该种免疫是个体在生命过程中接受抗原性异物刺激后,主动产生或接受免疫球蛋白分子后被动获得的。 免疫防御(immunologic defence):是机体排斥外来抗原性异物的一种免疫保护功能。该功能正常时,机体可抵御病原微生物及其毒性产物的感染和损害,即抗感染免疫;异常情况下,反应过高会引起超敏反应,反应过低或缺失可发生免疫缺陷。 免疫自稳(immunologic homeostasis):是机体免疫系统维持内环境稳定的一种生理功能。该功能正常时,机体可及时清除体内损伤、衰老、变性的细胞和免疫复合物等异物,而对自身成分保持免疫耐受;该功能失调时,可发生生理功能紊乱或自身免疫性疾病。 免疫监视(immunologic surveillance):是机体免疫系统及时识别、清除体内突变、畸变细胞和病毒感染细胞的一种生理功能。该功能失调时,有可能导致肿瘤发生,或因病毒不能清除而出现持续感染。 MALT(mucosal-associated lymphoid tissue):即黏膜伴随的淋巴组织。是指分布在呼吸道、肠道及泌尿生殖道的粘膜上皮细胞下的无包膜的淋巴组织。除执行固有免疫外,还可执行局部特异性免疫。 抗原(antigen,缩写Ag,不是银!):能诱导(活化/抑制)免疫系统产生免疫应答,并与相应的反应产物(抗原/致敏淋巴细胞)进行特异性结合(体内/体外)的物质。 半抗原(hapten):又称不完全抗原,是指仅具有与抗体结合的能力(抗原性),而单独不能诱导抗体产生(无免疫原性)的物质。当半抗原与蛋白质载体结合后即可成为完全抗原。 抗原决定簇(antigen determinant,AD):指抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。抗原表位(epitope):是与TCR、BCR或抗体特异性结合的基本单位,也称抗原决定基。又称抗原决定簇。 胸腺依赖性抗原(thymus dependent antigen,TD-Ag):是一类必须依赖Th细胞辅助才能诱导机体产生抗体的抗原。该抗原由T表位和B表位组成,绝大多数蛋白质类抗原为TD-Ag,可刺激机体产生体液免疫应答和细胞免疫应答。

2018年最新医学统计源核心期刊 医学综合 安徽医学安徽医药北京医学东南国防医药广西医学贵州医药海军医学杂志河北医学河北医药华南国防医学华西医学基础医学与临床解放军医学解放军医药空军医学齐鲁医学山东医药上海医学四川医学天津医药武警医学西部医学西南国防医药现代生物医学进展现代医学新医学医学研究所学报医学研究杂志医学综述浙江医学中国急救复苏与灾害医学中国煤炭工业医学中国现代医学中国医学前沿杂志电子版中国医药导报中华医学杂志中南医学科学杂志中日友好医院学报转化医学杂志 医药大学学报: 安徽医科大学学报蚌埠医学院学报北京大学学报医学版成都医学院学报重庆医科大学学报川北医学院学报大连医科大学学报第二军医大学学报第三军医大学学报东南大学学报医学版福建医科大学学报复旦学报医学版广东药学院学报 医学学术论文快速发表绿色通道—期刊之家网 发表流程:收稿---稿件初审---商定期刊---杂志社审稿---办理定金---修改定稿---确认---付余款---杂志社发采稿通知---发表见刊---接收期刊样册---知网收录 论文刊发时间:从收到论文版面费起3-4个月(特殊情况除外),针对需要快速发表的作者提供绿色通道服务。 本站声明:期刊之家网与多家医学期刊结成了学术联盟,如果您有发表中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中文核心期刊、SCI收录期刊的需求,以及对于需要论文发票的作者可以与我们联系,详情咨询杨编辑Q Q :1966715440 广西医科大学学报贵州有医科大学学报哈尔滨医科大学学报海南医学院学报河北医科大学学报湖南师范大学学报医学版华中科技大学学报医学版吉林大学学报医学版暨南大学学报自然科学与医学版江苏大学学报医学版解放军医学院学报昆明医科大学学报报兰州大学学报医学版南昌大学学报医学版南方医科大学学报南京医科大学学报自然科学版内蒙古医科大学学报宁夏医科大学学报青岛大学学报医学版山东大学耳鼻喉眼学报山东大学学报医学版山西医科大学学报上海交通大学学报医学版沈阳药科大学学报首都医科大学学报四川大学学报医学版同济大学学报医学版新疆医科大学学报新乡医学院学报徐州医学院学报浙江大学学报医学版郑州大学学报医学版中国药科大学学报中国医科大学学报中国医学科学院学报中南大学学报.医学版中山大学学报医学版遵义医学院学报 基础医学: 国际免疫学国际遗传学寄生虫与医学昆虫学报解剖科学进展解剖学报解剖学研究解剖学杂志临床和病理杂志临床和实验病理学杂志免疫学杂志神经解剖学杂志生理学报实验动物与比较医学微循环学杂志细胞与分子免疫学杂志现代免疫学医学分子生物学杂志医用生物力学诊断病理学杂志中国比较医学中国病理生理杂志中国寄生虫与寄生虫病杂志中国临床解剖学中国免疫学中国医学物理学中国组织化学与细胞化学中华病理学中华微生物学和免疫学中华细胞与干细胞杂志电子版中华医学遗传学临床医学 综合类: 国际输血及血液病学杂志临床和实验医学杂志临床急诊杂志临床军医临床输血与检验

免疫学名词解释 第一章:免疫学概论 1.免疫防御:防止外界病原体的入侵及清除已入侵病原体及其他有害物质。 2.免疫监视:是机体免疫系统及时识别并清除体内出现的非己成分的一种生理功能。该功能失调会导致肿瘤发生或持续性病毒感染。 3.免疫自身稳定:通过自身免疫耐受或免疫调节两种主要机制来达到免疫系统内环境的稳定。 4.适应性免疫应答的特点:特异性、耐受性、记忆性 第二章:免疫器官和组织 1.免疫系统:是机体执行免疫功能的物质基础,由免疫器官和组织、免疫细胞及免疫分子组成。 2.淋巴细胞归巢:血液中的淋巴细胞选择性趋向迁移并定居于外周免疫器官的特定区域或特定组织的过程。包括淋巴细胞再循环和淋巴细胞向炎症部位迁移。 3.淋巴细胞再循环:是指定居在外周免疫器官的淋巴细胞,由输出淋巴管经淋巴干、胸导管或右淋巴导管进入血液循环;经血液循环到达外周免疫器官后,穿越HEV,重新分布于全身淋巴器官和组织的反复循环过程。 第三章:抗原 1.抗原(Ag):是指能与T细胞、B淋巴细胞的TCR或BCR识别并结合,激活T、B细胞,促使其增殖、分化,产生抗体或致敏淋巴细胞,并与免疫应答效应产物特异性结合,进而发挥适应性免疫效应应答的物质。 2.半抗原:又称不完全抗原,是指仅具有免疫反应性而无免疫原性的小分子物质,当半抗原与应答效应产物结合后即可成为完全抗原,刺激机体产生针对半抗原的特异性抗体。 3.抗原表位:存在于抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团,又称抗原决定簇,是与TCR、BCR或抗体特异性结合的最小结构和功能单位。 4.异嗜性抗原:一类与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原。6.独特型抗原:TCR、CER或Ig的V区所具有的独特的氨基酸顺序和空间构型,可诱导自体产生相应的特异性抗体。 7.超抗原:指在极低浓度下即可非特异性激活大量T细胞克隆,产生极强的免疫应答,且不受MHC限制,故称超抗原。 8.佐剂:预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫类型的非特异性免疫增强性物质,称佐剂。 10.完全抗原:同时具有免疫原性和免疫反应性的物质称为完全抗原 11.胸腺依赖性抗原:指刺激B细胞产生抗体需要Th细胞辅助的抗原,简称TD 抗原。 12.胸腺非依赖性抗原:刺激B细胞产生抗体无需Th细胞辅助的抗原,简称TI 抗原。 第四章:免疫球蛋白 1.抗体(Ab):是介导体液免疫的重要效应分子,是B细胞或记忆B细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生分泌的一类能与相应抗原特异性结合的、具有免疫功能的球蛋白。 6.单克隆抗体:是由单一杂交瘤细胞所产生的、只作用于单一抗原表位的高度均一的特异性抗体。 7.抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC):抗体的Fab段结合靶细胞表面的

医学免疫学重点笔 记精华版

医学免疫学 一免疫的概念:机体对“自己”或“非己”的识别、应答过程中所产生的生物学效应的总和。正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性功能。担负着机体免疫防御、免疫自稳和免疫监视这三大功能。 二免疫系统的组成 免疫功能 根据免疫应答识别的特点、获得形式以及效应机制,可分为固有免疫和适

应性免疫。 1.固有免疫 (innate immunity ) 又称天然免疫、非特异性免疫,是机体在长期种系发育和进化过程中逐渐形成的,个体出生时就具备,能够遗传。 固有免疫的特点: ①非特异性:作用范围广,并非针对某一种特定抗原; ②效应迅速性:针对病原体及异物侵袭可迅速发挥作用; ③无记忆性:其应答模式和强度不随接触病原体的次数而改变。 2.适应性免疫(adaptive immunity) 又称获得性免疫或特异性免疫,是个体受抗原刺激后获得的一类具有针对性的免疫功能,具有明显的个体差异,不能遗传。 适应性免疫的特点: ①特异性:仅针对特定抗原发挥免疫效应; ②获得性:其免疫效应只有经过免疫系统接受抗原刺激后才能建立; ③记忆性:免疫系统再次接触相同抗原时,产生比初次快速、强烈的免疫效应。 免疫器官 一中枢免疫器官 功能:免疫细胞发生、发育、分化、成熟的场所。包括骨髓和胸腺。 骨髓的功能 1.各类血细胞和免疫细胞发生的场所 2.B细胞分化成熟的场所 3.再次体液免疫应答的主要场所

胸腺的功能 1.T细胞分化、成熟的场所 2.免疫调节功能 二外周免疫器官 功能:是成熟T、B淋巴细胞定居的场所,也是免疫应答发生的部位。 外周免疫器官包括: 淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织。 淋巴结的功能:1.T细胞及B细胞定居的场所2.免疫应答发生的场所 淋巴结的结构:1皮质1)浅皮质区:细B胞定居的场所2)深皮质区:T细胞定居的场所。 2髓质 1)髓索:B细胞和浆细胞较多2)髓窦:巨噬细胞较多 3.参与淋巴细胞再循环 (二)脾脏的功能 1.是免疫细胞定居的场所 2.是免疫应答发生的场所 3.合成生物活性物质 4.过滤作用 抗原的概念及其特性 抗原概念:指能与T细胞、B细胞的TCR/BCR特异性接合,促使其增殖、分化,产生抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合,进而发挥免疫效应的 物质。 抗原的性能(抗原的特性): (1)免疫原性:是指抗原分子能诱导机体产生免疫应答的特性。即刺激机体

免疫 ,通过结合细胞表面的相应受体发挥生 B细胞后,通过同一静脉区基因与不同细胞区基因的重组, IgM转换为IgG等其他类别的过程 ,其编码分 ,出现或消失 的细胞表面标记 ,将其包围,形成小泡,并吞入细胞内的过程,又称内化 ,广泛参与机体的免疫应答以及免疫调节 T细胞科隆,产生极强的免疫应答的抗原 B细胞交叉瘤产生的只识别抗原分子中特定抗原表位的特异性抗体.优点-结构均一,纯度高,特异性强,交叉反应少;缺点-具有鼠源性 TCR及BCR或Ig的γ层所具有的独特的结构组成的自身抗原 .优点-作用全面,来源广泛,制备容易;缺点-特异性不高,易发生交叉反应,应用受限 ,多基因性着重于向一个个体中MHC 基因,座位的变化,而多态性非群体中各座位等位基因的变化 CK,可干扰病毒感染和复制(抗病毒),分为αβγ三种 类型,其IFN-α和IFN-β合称为I型,IFN-γ由活化T细胞合NK细胞产生,称II 型干扰素 MHC分子结合的各个不同抗原肽所具有的相同或相似 的AA序列

,是生物体在长期种族进化过程中形成的 一系列防御机制 DNA水平,对Ig基因进行切割拼接或修饰,导入受体细胞表达的抗体 增殖分化 ,是B细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的糖蛋白,主要存在于血清等体液中 T细胞的TCR及B细胞的CBR结合,促进其增殖,分化,产生或致敏淋巴细胞,并与之结合,进而发挥免疫效应的物质 ,加工,处理抗原并将抗原信息提呈给T淋巴细胞的细 胞,单核-巨噬细胞,树突状细胞DC,B淋巴是专职的APC,内皮细胞,纤维母细胞,各种上皮间皮细胞接受外界刺激后也可提呈Ag为非专职APC ,经血液循环趋向性迁移并定居 于外周免疫器官或组织的特定区域 ,淋巴液,淋巴器官或组织间反复循环的过程 MHC分子的抗原结合槽结合的特定的AA残基 ,其结果是维持正常的生理功能 具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白 黏膜相关淋巴组织MALT,主要指呼吸道,肠道及泌尿生殖道黏 膜固有层和上皮细胞下散在的无被膜淋巴组织,以及某些带生发中心的器官化的淋巴组织 型λ型 ,中性粒细胞,淋巴细胞等进

免疫学知识点归纳 一、常用名词 1.中枢免疫器官也称次级免疫器官,是免疫细胞发源、发育成熟的地方。骨髓是 B细胞分化、成熟的场所,也是血细胞和免疫细胞发生的场所。胸腺是T细胞分化、发育和成熟的场所 2.外周免疫器官也称初级免疫器官,是成熟T、B细胞定居的场所,也是免疫应 答的发生场所。包括淋巴结、脾脏和粘膜相关淋巴组织。 3.淋巴细胞归巢Lymphocyte homing成熟淋巴细胞离开中枢免疫器官, 经血液循环趋向性迁移并定居于外周免疫器官或组织的特定区域称为淋巴细胞归巢 4.淋巴细胞再循环Lymphocyte recirculation淋巴细胞在血液、淋巴液、 淋巴组织或器官反复循环过程称为淋巴细胞再循环。意义1、增加抗原和淋巴细胞接触机会,2、充实淋巴组织 5.抗原结合价Antigenic valence抗原分子上能与抗体分子结合的抗原表位 的总数 6.内源性抗原指在抗原体呈细胞内新合成的抗原,此类抗原在细胞内加工处理为 抗原短肽,与MHC-1类分子结合成复合物,可被CD8+ 细胞的TCR识别 7.外源性抗原指来源于APC之外的抗原……(参考上一个) 8.调理作用是指抗体的FC段与中性粒细胞、巨噬细胞表面的FC受体结合,从 而增强吞噬细胞的吞噬作用 9.单克隆抗体Monoclonal antibody由单一B淋巴细胞克隆所产生的、只 作用于某一特定抗原决定簇的均一抗体称为单克隆抗体 10.Joining chain J链是一条富含半胱氨酸多肽链,由浆细胞合成。可连接Ig 单 体形成二聚体、五聚体或多聚体。稳定多聚体结构,参与体内转运 11.主要组织相容性复合体在组织不相溶引起的移植物排斥反应中起主要作用 的基因复合物 12.MHC限制性MHC restriction T细胞以其TCR实现对抗原肽和MHC分 子的双重识别…,一类、二类 13.锚定残基与MHC结合成复合物的抗原肽往往带有两个或两个以上和MHC 分 子凹槽相结合的特定部位,称锚定位,该位置的氨基酸残基称为锚定残基 14.补体Complement广泛存在于血清、组织液、细胞表面的一组经活化后具 有酶活性的蛋白质免疫调节Immunological regulation免疫调节是机体本身对免疫应答过程中作出的生理性反馈,以保持机体内环境的稳定 15.免疫耐受Immunological tolerance 是机体对抗原刺激表现为“免疫不 应答”的现象,具有抗原特异性,即抗原不能激活特异性T或B细胞完成正特异性免疫应答的过程 16.高带耐受High-zone immunological tolerance抗原剂量太高引起的 免疫耐受。抗原剂量太高,则诱导应答细胞凋亡,或可能诱导抑制性T细胞活化,抑制免疫应答,呈现为特异负应答状态,致高带耐受 17.低带耐受Low-zone immunological tolerance 抗原剂量太低引起 的免疫耐受。抗原剂量太低,不足以激活T、B细胞,不能诱导免疫应答,致低带耐受

2006年国内医学类核心期刊及影响因子列表 序号期刊名称被引频次影响因子预防医学、卫生学类 1、中国地方病学杂志1172 1.237 2、中华结核和呼吸杂志2829 1.228 3、中华流行病学杂志1875 0.904 4、中华传染病杂志953 0.903 5、中华预防医学杂志968 0.891 6、中国消毒学杂志438 0.738 7、中国艾滋病性病569 0.680 8、营养学报773 0.632 9、中华实验和临床病毒学杂志531 0.543 10、环境与健康杂志562 0.490 11、卫生研究751 0.465 12、中华劳动卫生职业病杂志681 0.456 13、中国防痨杂志473 0.414 14、中国卫生统计293 0.393 15、中国食品卫生杂志264 0.391 16、中国职业医学386 0.341 17、中国学校卫生852 0.312 18、中华卫生杀虫药械95 0.310 19、中国寄生虫病防治杂志421 0.297 20、中国公共卫生1662 0.296 20、环境与职业医学251 0.296 22、中国慢性病预防与控制421 0.291 23、工业卫生与职业病333 0.280 24、华南预防医学230 0.236 25、疾病控制杂志249 0.222 26、中国工业医学杂志317 0.217 27、中国地方病防治杂志351 0.210 28、解放军预防医学杂志287 0.190 29、热带医学杂志107 0.178 30、实用预防医学442 0.158 31、现代预防医学411 0.142 32、预防医学情报杂志235 0.131 33、职业与健康337 0.048 基础、医学综合类 1、中华医院管理杂志2015 1.556 2、中华病理学杂志1425 1.171 3、中华医学杂志3792 1.091 4、中国危重病急救医学1634 0.998 5、实用诊断与治疗杂志690 0.997 6、中华麻醉学杂志1487 0.918 7、生理学报697 0.851

医学免疫学重点知识总结 第一章免疫学概论 一、免疫系统的基本功能 免疫(immunity):是免疫系统抵御抗原异物的侵入,识别“自己”和“非己”的抗原,对“自己”的抗原形成天然免疫耐受,对“非己”抗原进行排除,维持机体内环境平衡和稳定的生理功能。 抗原的概念稍后会介绍,这里通俗的说,就是机体认为不是自己的,外界来的大分子物质。比如输血,如果输的血型与自身的血型不同,机体就认为这种血是外来的“抗原” 免疫系统包括:免疫器官、免疫细胞、免疫分子 机体的免疫功能概括为:①免疫防御②免疫监视③免疫自身稳定 二、免疫应答的种类及其特点 免疫应答(immune response):是指免疫系统识别和清除抗原的整个过程。分为固有免疫和适应性免疫 ⒈固有免疫(innate immunity):也称先天性免疫或非特异性免疫,是生物长期进化中逐步形成的,是机体抵御病原体入侵的第一道防线 特点:先天具有,无免疫记忆,无特异性。 ⒉适应性免疫(adaptive immunity):亦称获得性免疫或特异性免疫。由T、B淋巴细胞介导,通过其表面的抗原受体特异性识别抗原后,T、B淋巴细胞活化、增殖并发挥免疫效应、清除抗原;须经历克隆增殖;

分为三个阶段:①识别阶段②活化增殖阶段③效应阶段 三个主要特点①特异性②耐受性③记忆性 因需要细胞的活化、增殖等较复杂过程,故所需时间较长 第二章免疫组织与器官免疫系统(Immune System):由免疫器官、免疫细胞和免疫分子构成。

第一节中枢免疫器官和组织 中枢免疫器官,是免疫细胞发生、分化、发育和成熟的场所 一、骨髓 是各种血细胞和免疫细胞发生及成熟的场所 ㈠骨髓的功能 ⒈各类血细胞和免疫细胞发生的场所 ⒉B细胞分化成熟的场所 ⒊体液免疫应答发生的场所再次体液免疫应答的主要部位 二、胸腺 是T细胞分化、发育、成熟的场所 ㈠胸腺的结构 胸腺分为皮质和髓质。皮质又分为浅皮质区和深皮质区; ㈡胸腺微环境:由胸腺基质细胞、细胞外基质及局部活性物质(如激素、细胞因子等)组成,其在胸腺细胞分化发育过程的不同环节均发挥作用。 ㈢胸腺的功能 ⒈T细胞分化、成熟的场所⒉免疫调节⒊自身耐受的建立与维持 第二节外周免疫器官和组织 外周免疫器官是成熟淋巴细胞定居的场所,也是这些淋巴细胞针对外来抗原刺激启动初次免疫应答的主要部位 一、淋巴结

免疫学中诺贝尔奖获得者及其主要成果 其他回答共2条 免疫学领域的诺贝尔奖 免疫学研究在医学领域具有特殊地位,20世纪,诺贝尔生理学或医学奖对它的褒奖达18次之多:首届诺贝尔奖就授予免疫学成就;70年代之后,免疫学每10年都有3次获奖。 免疫是指机体的免疫系统识别“自己”与“非己”成分,并排斥异体物质的生理功能;免疫学则是一门研究免疫反应规律性的科学;而B细胞产生的免疫球蛋白即抗体,是产生体液免疫反应的关键物质,T细胞则是执行细胞吞噬功能的主体细胞。 笔者认为,免疫学在20世纪取得的最大成就,莫过于查清B细胞和T细胞免疫的隐秘。 自18世纪末19世纪初人类免疫实践的创始者、英国医生琴纳发现牛痘疫苗以来,免疫接种实践日渐丰富;自近代微生物学奠基人、法国学者巴斯德发现病原菌以后,传染性免疫现象的研究获得了长足进展。到20世纪初,从理论上解释免疫机理的要求日感迫切,这时朴素的免疫学理论应时而生。1908年,诺贝尔生理学与医学奖颁发给俄国人梅奇尼柯夫提出的第一个细胞免疫理论——细胞吞噬学说,以及德国人艾利希提出的第一个体液免疫理论“侧链说”(即“受体说”),这是医学家探索现代免疫理论的开端。 诺贝尔生理学或医学奖曾2次颁发给探索各种免疫反应奥秘的免疫生物学研究领域。 法国人里歇1907年将致敏动物的血液注入正常动物体内,发现其对过敏原呈现过敏状态,从而发现了一种与免疫现象相反的现象——过敏反应,为该项研究奠定了基础,荣获了1913年诺贝尔生理学与医学奖。 比利时人博尔德特1895年发现动物血清中,存在一种能促进病原菌溶解的物质即补体。1900年,他又发现,在补体存在的条件下,红细胞才会被溶血素溶解。将这两个发现结合起来,他又创立了补体结合试验。博尔德特因为发现补体而获取了1919年诺贝尔生理学与医学奖。 变态反应又称超敏反应,是指抗原刺激引起的免疫应答,以及由此导致的组织损伤或功能紊乱。引起变态反应的抗原称为变应原,可以是外源性抗原,或者是自身抗原。接触变应原的人群约有20%发生变态反应,一般多有家族史,是一种常染色体的显性遗传。

四军医大2013 1. 试比较T细胞受体(TCR)、B细胞受体(BCR)和NK细胞受体(NKCR)的组成,识别配体以及信号转导的异同点。 2. 以胸腺依赖抗原刺激机体产生抗体的免疫应答为例,T细胞和B细胞是如何相互作用?有哪些粘附分子和共刺激分子参与T、B细胞的相互作用? 3. 肾综合征出血热(HFRS)病毒的结构基因已经搞清楚,为了证实HFRS病毒感染机体(以Balb/C小鼠为例)可产生HFRS病毒核衣壳蛋白(NP)特异性CTL,并在免疫防护中起重要作用,请应用免疫学理论和方法,设计一系统实验,加以证实。 4. 例举二个近年来细胞和分子免疫学研究中出现的新的热点,请分别评述其研究意义、发展趋势以及应用前景 华中科技大学2013年同济医学院免疫学考博真题 抗原表位,肿瘤特异性抗原,adcc,细胞表面标志,细胞因子,MHC,调理作用, 中枢耐受,排斥反应的T细胞直接识别,沉淀反应。 1,抗体的功能区极其特点2,天然免疫及适应性免疫的特点 3,乙肝疫苗接种后,抗体产生的过程及免疫机制4,迟发型型超敏的免疫学机制 2013年北京协和医学院免疫试题 二、选择题 三、填空题 MHCII与之相连的结构(恒定连I i ) IgE恒定区有()个结构域 克隆选择学说是()提出的,因此他获得了诺贝尔奖 ()指的是单条染色体上基因的特定组合 四、简答题 1、半抗原与载体连接成为完全抗原,试述载体蛋白的作用 2、T细胞表位与B细胞表位的区别 3、双向琼脂扩散的工作原理 五、论述题 1、初次免疫应答与再次免疫应答的区别,举出三个并说明其原理 2、举出B细胞所有的亚群,并说明其各自的特点和功能 北京协和医学院2013考博免疫学真题回顾(部分) 一名解: hybridoma homing receptor surogate light chain MAC Antibody idotype 比如补体精典与旁路途径共用的分子,BCR与TCR发育区别,HLA-DM分子参与MHC2类分子组装与转运,重症肌无力产生针对何种物质的自身抗体,BCR由细胞表面免疫球蛋

免疫学考博试题 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

四军医大201 3 1. 试比较T细胞受体(TCR)、B细胞受体(BCR)和NK细胞受体(NKCR)的组成,识别配体以及信号转导的异同点。 2. 以胸腺依赖抗原刺激机体产生抗体的免疫应答为例,T细胞和B细胞是如何相互作用有哪些粘附分子和共刺激分子参与T、B细胞的相互作用 3. 肾综合征出血热(HFRS)病毒的结构基因已经搞清楚,为了证实HFRS病毒感染机体(以Balb/C小鼠为例)可产生HFRS病毒核衣壳蛋白(NP)特异性CTL,并在免疫防护中起重要作用,请应用免疫学理论和方法,设计一系统实验,加以证实。 4. 例举二个近年来细胞和分子免疫学研究中出现的新的热点,请分别评述其研究意义、发展趋势以及应用前景 华中科技大学2013年同济医学院免疫学考博真题 抗原表位,肿瘤特异性抗原,adcc,细胞表面标志,细胞因子,MHC,调理作用, 中枢耐受,排斥反应的T细胞直接识别,沉淀反应。 1,抗体的功能区极其特点 2,天然免疫及适应性免疫的特点 3,乙肝疫苗接种后,抗体产生的过程及免疫机制4,迟发型型超敏的免疫学机制 2013年北京协和医学院免疫试题 二、选择题 三、填空题 MHCII与之相连的结构(恒定连I i )IgE恒定区有()个结构域克隆选择学说是()提出的,因此他获得了诺贝尔奖()指的是单条染色体上基因的特定组合四、简答题1、半抗原与载体连接成为完全抗原,试述载体蛋白的作用2、T细胞表位与B细胞表位的区别3、双向琼脂扩散的工作原理五、论述题1、初次免疫应答与再次免疫应答的区别,举出三个并说明其原理2、举出B细胞所有的亚群,并说明其各自的特点和功能 北京协和医学院2013考博免疫学真题回顾(部分) 一名解: hybridoma homing receptor surogate light chain MAC Antibody idotype 比如补体精典与旁路途径共用的分子,BCR与TCR发育区别,HLA-DM分子参与MHC2类分子组装与转运,重症肌无力产生针对何种物质的自身抗体,BCR由细胞表

国内医学核心期刊目录和影响因子2008年国内医学核心期刊和影响因子 序号期刊名称被引频次影响因子预防医学、卫生学类 1、中国地方病学杂志1172 1.237 2、中华结核和呼吸杂志2829 1.228 3、中华流行病学杂志18750.904 4、中华传染病杂志9530.903 5、中华预防医学杂志9680.891 6、中国消毒学杂志4380.738 7、中国艾滋病性病5690.680 8、营养学报7730.632 9、中华实验和临床病毒学杂志5310.543 10、环境与健康杂志5620.490 11、卫生研究7510.465 12、中华劳动卫生职业病杂志6810.456 13、中国防痨杂志4730.414 14、中国卫生统计2930.393 15、中国食品卫生杂志2640.391 16、中国职业医学3860.341 17、中国学校卫生8520.312 18、中华卫生杀虫药械950.310 19、中国寄生虫病防治杂志4210.297 20、中国公共卫生16620.296 20、环境与职业医学2510.296 22、中国慢性病预防与控制4210.291 23、工业卫生与职业病3330.280 24、华南预防医学2300.236 25、疾病控制杂志2490.222 26、中国工业医学杂志3170.217 27、中国地方病防治杂志3510.210 28、解放军预防医学杂志2870.190 29、热带医学杂志1070.178

30、实用预防医学4420.158 31、现代预防医学4110.142 32、预防医学情报杂志2350.131 33、职业与健康3370.048 基础、医学综合类 1、中华医院管理杂志2015 1.556 2、中华病理学杂志1425 1.171 3、中华医学杂志3792 1.091 4、中国危重病急救医学16340.998 5、实用诊断与治疗杂志6900.997 6、中华麻醉学杂志14870.918 7、生理学报6970.851 8、高血压杂志6890.701 9、免疫学杂志5440.683 10、中华血液学杂志14520.676 11、中国现代医学杂志29940.656 12、中华医学遗传学杂志7680.629 13、细胞与分子免疫学杂志6440.617 14、CHINESE MEDICAL JOURNAL15010.592 15、中国计划免疫4550.587 16、中华男科学杂志5260.586 17、中国病理生理杂志16210.541 18、医学研究生学报5690.539 19、解放军医院管理杂志6610.515 20、临床与实验病理学杂志6580.489 21、中国寄生虫学与寄生虫病杂志5730.478 22、中华微生物学和免疫学杂志9010.476 23、解放军医学杂志10230.474 24、解剖学报5860.455 25、重庆医学9680.436 26、诊断病理学杂志4110.395 27、基础医学与临床4850.387 28、生理科学进展4430.378 29、中国医学伦理学4050.371 30、中国实验血液学杂志2850.368

四军医大201 3 1. 试比较T细胞受体(TCR)、B细胞受体(BCR)和NK细胞受体(NKCR)的组成,识别配体以及信号转导的异同点。 2. 以胸腺依赖抗原刺激机体产生抗体的免疫应答为例,T细胞和B细胞是如何相互作用?有哪些粘附分子和共刺激分子参与T、B细胞的相互作用? 3. 肾综合征出血热(HFRS)病毒的结构基因已经搞清楚,为了证实HFRS病毒感染机体(以Balb/C小鼠为例)可产生HFRS病毒核衣壳蛋白(NP)特异性CTL,并在免疫防护中起重要作用,请应用免疫学理论和方法,设计一系统实验,加以证实。 4. 例举二个近年来细胞和分子免疫学研究中出现的新的热点,请分别评述其研究意义、发展趋势以及应用前景 华中科技大学2013年同济医学院免疫学考博真题 抗原表位,肿瘤特异性抗原,adcc,细胞表面标志,细胞因子,MHC,调理作用, 中枢耐受,排斥反应的T细胞直接识别,沉淀反应。 1,抗体的功能区极其特点2,天然免疫及适应性免疫的特点 3,乙肝疫苗接种后,抗体产生的过程及免疫机制4,迟发型型超敏的免疫学机制 2013年北京协和医学院免疫试题 二、选择题 三、填空题 MHCII与之相连的结构(恒定连I i ) IgE恒定区有()个结构域 克隆选择学说是()提出的,因此他获得了诺贝尔奖 ()指的是单条染色体上基因的特定组合 四、简答题 1、半抗原与载体连接成为完全抗原,试述载体蛋白的作用 2、T细胞表位与B细胞表位的区别 3、双向琼脂扩散的工作原理 五、论述题 1、初次免疫应答与再次免疫应答的区别,举出三个并说明其原理 2、举出B细胞所有的亚群,并说明其各自的特点和功能 北京协和医学院2013考博免疫学真题回顾(部分) 一名解: hybridoma homing receptor surogate light chain MAC Antibody idotype

第14章细胞凋亡与免疫 PCD, programmed cell death 第一节细胞凋亡概述 诱导凋亡制剂: 1、Ca++/Mg++:为内源性DNA内切酶所依赖,Zn2+能拮抗之. 2、糖皮质激素:常见的凋亡诱导剂,机制为促进凋亡相关蛋白质合成,可被蛋白合成抑制剂抑制。 3、细胞因子: IL-2:可增强Fas途径介导的AICD,增加FasL的转录和表达,并抑制FLIP(Fas信号抑制剂)的转录和表达 IL-10:可通过Fas/ FasL,使活动型SLE病人PBMC凋亡 IL-12:促进TNF /TNFR途径引起的凋亡; IFN-γ:使高表达IFN-γR的T细胞凋亡; TNF、TGF- β:促进凋亡。 4、抗原:Ag结合sIgM,sIgM交联,PKC激活,胞内钙库释放,诱发细胞凋亡。 5、抗体:抗sIgM、Fas、CD3/TCR、CD4、CD8 CD23等抗体诱导表达相应膜抗原的细胞发生凋亡。 6、超抗原及丝裂原:SAg金葡菌肠毒素诱导胸腺内DP细胞凋亡,PWM诱导T细胞凋亡 抑制凋亡制剂 ?细胞因子: IL-2:可抑制糖皮质激素诱导的Th1细胞的凋亡,其抑制凋亡的机制可能是通过蛋白激酶C(PKC)活化途径实现的; IL-4:可抑制糖皮质激素诱导的Th2细胞凋亡。这可能是通过bcl-2的高表达或通过活化PKC途径实现的; IL-10:可抑制感染细胞的凋亡; IL-12:可抵抗60Co,γ射线引起的小鼠骨髓细胞凋亡; IFN -γ:抑制低表达IFN –γR T细胞凋亡。 免疫相关的凋亡信号转倒 (一)DR介导的信号途径 ?caspase:含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白酶 ?caspase家族: 酶作用点为天冬氨酸残基 caspase 以酶原形式存在于胞内-激活-剪切 caspase-2,8,10,9为起始(上游)caspase caspase-3,6,7是凋亡效应(下游)caspase. caspase -3可以激活DNA降解酶,降解DNA导致细胞凋亡 FasL+Fas -Fa多聚体化 -Fas-DD+DD-FADD(Fas associated protein with death domain) -(N端)FADD-DED+DED-proCaspase8(10)---DISC Cas8(10)活化tBid -剪切和激活下游Cas pase 释放细胞色素C,pro-Cas2,3,9 -激活Cas3、6、7 激活Cas9 -apoptosis (二)线粒体途径 线粒体是各种死亡刺激的感受器。促凋亡信号如DNA损伤、生长因子去除以及大部分化疗药物通常可诱导线粒体释放细胞色素C(cytochrome-c,Cyt C)和其他促凋亡多肽,释放的Cyt C与凋亡蛋白酶激活因子1(Apaf1)相结合,促使Apaf1形成寡聚体。在ATP/dATP存在下, Apaf1招募procaspase- 9聚集形成称为凋亡体(apoptosome)的复合体, procaspase 9通过自我活化产生具有活性的caspase- 9.最终导致细胞凋亡。 调控机制 1、Bcl-2家族:。抑制凋亡/促进增殖: bcl-2、bcl-xl等阻止线粒体外膜通透化,从而阻止cyto-c释放。 bcl-2为原癌基因,凋亡抑制基因通过抑制细胞内内源性氧族的产生而抑制凋亡 抑制P53,c-myc的凋亡作用,抗激素、辐射等诱导的凋亡. bcl-2/bax抑制凋亡;bcl-xl与bcl-2有协同作用 促进凋亡:分为二个亚类: ?bax、bak和bcl-xs等, ?bad、bim、bid等, ?bax,bcl-xs促进凋亡;bax/bax促进凋亡

免疫(Immunity): 是对抗原的识别和清除。其核心是机体识别“自我”与“非我(异己)”、产生免疫应答,以清除“异己”抗原或者诱导免疫耐受,从而维持自身内环境稳定。 免疫学(Immunology): 研究免疫系统结构与功能的学科, 涉及免疫识别、免疫应答、免疫耐受与免疫调节等免疫学的基本科学规律与机制研究;以及免疫机制在相关疾病发生发展中的作用和免疫学技术在疾病诊断、治疗与预防中的应用。 免疫应答(Immune response):指机体免疫系统受抗原刺激后,淋巴细胞特异性识别抗原分子,发生活化、增生、分化或无能、凋亡,进而表现出一定生物学效应的全过程。 免疫反应:指免疫应答过程中所产生的抗体和致敏淋巴细胞与相应抗原特异性结合所发生的反应。 免疫调理:凡是能增强吞噬细胞吞噬功能的就叫免疫调理。 固有免疫:是生物体在长期种系进化过程中形成的一系列防御机制,是机体的第一道防线,也是特异性免疫的基础。 免疫原性:抗原能刺激特异性免疫细胞,使之活化、增殖、分化,最终产生免疫效应物质(抗体和致敏淋巴细胞)。决定免疫原性的因素:抗原的异物性;抗原的理化性质;宿主的遗传因素、年龄、性别、健康状态;抗原进入机体的剂量、途径、次数以及佐剂。 免疫耐受:是机体的免疫系统接触某种抗原后形成的特异性免疫无应答状态,表现为再次接触同一抗原时,不发生可查见的反应,是一种特殊的免疫应答。 免疫球蛋白:是指具有抗体(antibody, Ab)活性或在化学结构上与抗体相似的一类球蛋白, 主要存在于体液中(分泌型),也可存在于B细胞膜上(膜型)。 (AID)自身免疫病:自身免疫应答并非必然引起自身免疫病,仅当自身免疫应答过强或持续时间过长、以致破坏自身正常组织结构并引起相应临床症状时,才导致自身免疫病。(IDD)免疫缺陷病(immunodeficiengcy disease,):是由免疫系统先天发育障碍或后天损伤而使免疫细胞的发育、分化、增殖和代谢异常,并导致免疫功能障碍所出现的临床综合征。自身免疫应答:在某些情况下,自身耐受遭到破坏,机体免疫系统针对自身抗原产生免疫应答,体内检出自身抗体或自身反应性T/B细胞,此为自身免疫应答 中枢免疫器官:是免疫细胞发生、分化、发育和成熟的场所,包括骨髓和胸腺。 (MIS)黏膜免疫系统即(MALT)黏膜相关淋巴组织:由弥散分布于吸道、消化道及泌尿生殖道等处黏膜及粘膜下的淋巴细胞组成。功能:参与黏膜局部免疫应答,发挥黏膜局部防御作用;产生分泌型IgA(SIgA);口服蛋白抗原介导免疫耐受。 人工主动免疫(artificial active immunization)将疫苗和类毒素等抗原物质接种机体,诱导免疫系统产生特异性抗体和(或)致命淋巴细胞,从而预防感染。输入物质是抗原,诱导时间较长(数周),体内维持时间较长(数月到数年),应用在预防方面。 人工被动免疫(artificial passive immunization)给人体注射含特异性抗体的免疫血清或细胞因子等制剂,是宿主迅速获得特异性免疫力,以治疗或紧急预防感染。输入物质是抗体、致敏淋巴细胞,诱导时间较短(立刻),体内维持时间较短(2周到数月),应用在治疗和应急预防方面。 免疫球蛋白超家族:属于粘附因子的一种,此类分子具有与IgV区和C区相类似的折叠结构,其氨基酸系列也具有同源性,在粘附作用中,它们通常作为整合素成为其他IgSF的配体。(ITAM)免疫受体酪氨酸活化基序:TCR识别并结合由MHC分子提呈的抗原肽,导致ITAM 所含酪氨酸磷酸化,与ZAP-70等信号分子中SH 2结构域结合,可活化相关酶,将识别信号转入T细胞内。CD3是参与TCR信号转导的关键分子,CD3肽链的缺陷或缺失,将导致T细胞活化缺陷。 (AIDS)获得性免疫缺陷综合征:又称艾滋病,首先报道于1981年,1984年证实人类免疫

名词解释 免疫(immunity):是指机体识别“自己”与“非己”抗原,对自身抗原形成天然免疫耐受,对非己抗原发生排斥作用的一种生理功能。正常情况下,对机体有利;免疫功能失调时,会产生对机体有害的反应。 固有免疫反应(innate immune response):也称非特异性或获得性免疫应答,是生物体在长期种系发育和进化过程中逐渐形成的一系列防御机制。此免疫在个体出生时就具备,可对外来病原体迅速应答,产生非特异性抗感染免疫作用,同时在特异性免疫应答过程中也起作用。 适应性免疫反应(adaptive immune response):也称特异性免疫应答,是在非特异性免疫基础上建立的,该种免疫是个体在生命过程中接受抗原性异物刺激后,主动产生或接受免疫球蛋白分子后被动获得的。 中枢免疫器官(central):是免疫细胞发生、发育、分化与成熟的场所;同时对外周免疫器官的发育亦起主导作用。中枢免疫器官包括骨髓、胸腺和腔上囊(禽类) 外周免疫器官(peripheral):是成熟T、B淋巴细胞等免疫细胞定居的场所,也是产生免疫应答的部位。有淋巴结、脾及与黏膜有关的淋巴组织和皮下组织等。 免疫防御(immunologic defence):是机体排斥外来抗原性异物的一种免疫保护功能。该功能正常时,机体可抵御病原微生物及其毒性产物的感染和损害,即抗感染免疫;异常情况下,反应过高会引起超敏反应,反应过低或缺失可发生免疫缺陷。 免疫自稳(immunologic homeostasis):是机体免疫系统维持内环境稳定的一种生理功能。该功能正常时,机体可及时清除体内损伤、衰老、变性的细胞和免疫复合物等异物,而对自身成分保持免疫耐受;该功能失调时,可发生生理功能紊乱或自身免疫性疾病。 免疫监视(immunologic surveillance):是机体免疫系统及时识别、清除体内突变、畸变细胞和病毒感染细胞的一种生理功能。该功能失调时,有可能导致肿瘤发生,或因病毒不能清除而出现持续感染。 MALT(mucosal-associated lymphoid tissue): 即黏膜伴随的淋巴组织。是指分布在呼吸道、肠道及泌尿生殖道的粘膜上皮细胞下的无包膜的淋巴组织。除执行固有免疫外,还可执行局部特异性免疫。 抗原(antigen,Ag)是一类能刺激机体免疫系统使之产生特异性免疫应答、并能与相应免疫应答产物(抗体和致敏淋巴细胞)在体内外发生特异性结合的物质。 抗原的前一种性能称为免疫原性即抗原能刺激特异性免疫细胞,使之活化、增生、分化,最终产生免疫效应物质的特性;后一种性能称为抗原性(又称:免疫反应性),即抗原可在体内外与相应的免疫效应物质发生特异性结合的特性 抗原决定簇(antigenic determinant) 指抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团,又称表位(epitope),是被免疫细胞识别的靶结构,也是免疫反应具有特异性的物质基础 T细胞决定簇:T细胞决定簇一般位于抗原分子内部,必须由APC将抗原加工处理为小分子多肽并与MHC分子结合,然后才能被TCR所识别。又称线性决定簇。 B细胞决定簇:BCR能与未经APC加工的抗原发生反应,其识别的靶结构主要位于抗原分子表面的决定簇。又称构象决定簇(有三维结构)。 免疫佐剂(adjuvant):某些物质若先于抗原或与抗原一起注入机体,可增强机体对该抗原的特异性免疫应答或改变免疫应答类型,此物质称免疫佐剂 超抗原(superantigen , SAg):某些微量的抗原物质具有强大的刺激T细胞活化的能力,称此物质为超抗原。常见于某些细菌外毒素、逆转录病毒(HIV)(是指在极低浓度下即可非特异性激活大量T