我国城市化水平的综合测定与评析*

张樨樨

【摘要】随着我国城市化进程的不断深入,通过对综合城市化及单项城市化水平的测定可获知我国城市化发展过程中的优势项目与不足之处。同时,我国不同地区的城市化水平差距悬殊,特点迥异,通过典型分析与比较研究揭示出不同地区城市化发展的差异所在,便于有针对性的“补课”,做到统筹兼顾,实现城市化的区域和谐。

【期刊名称】中国海洋大学学报(社会科学版)

【年(卷),期】2010(000)004

【总页数】7

【关键词】城市化;综合测定;对比分析

城市化是一个综合概念,主要包括人口城市化、经济城市化、生活城市化、环境城市化、科技城市化和保障城市化。[1]我国的城市化进程虽晚,但发展迅猛,已呈现出较明显的特征与规律,因而对城市化水平的综合评价与全面解析对指导并规范我国城市化进程的实践意义尤为重大。

一、确立评价指标体系与研究思路

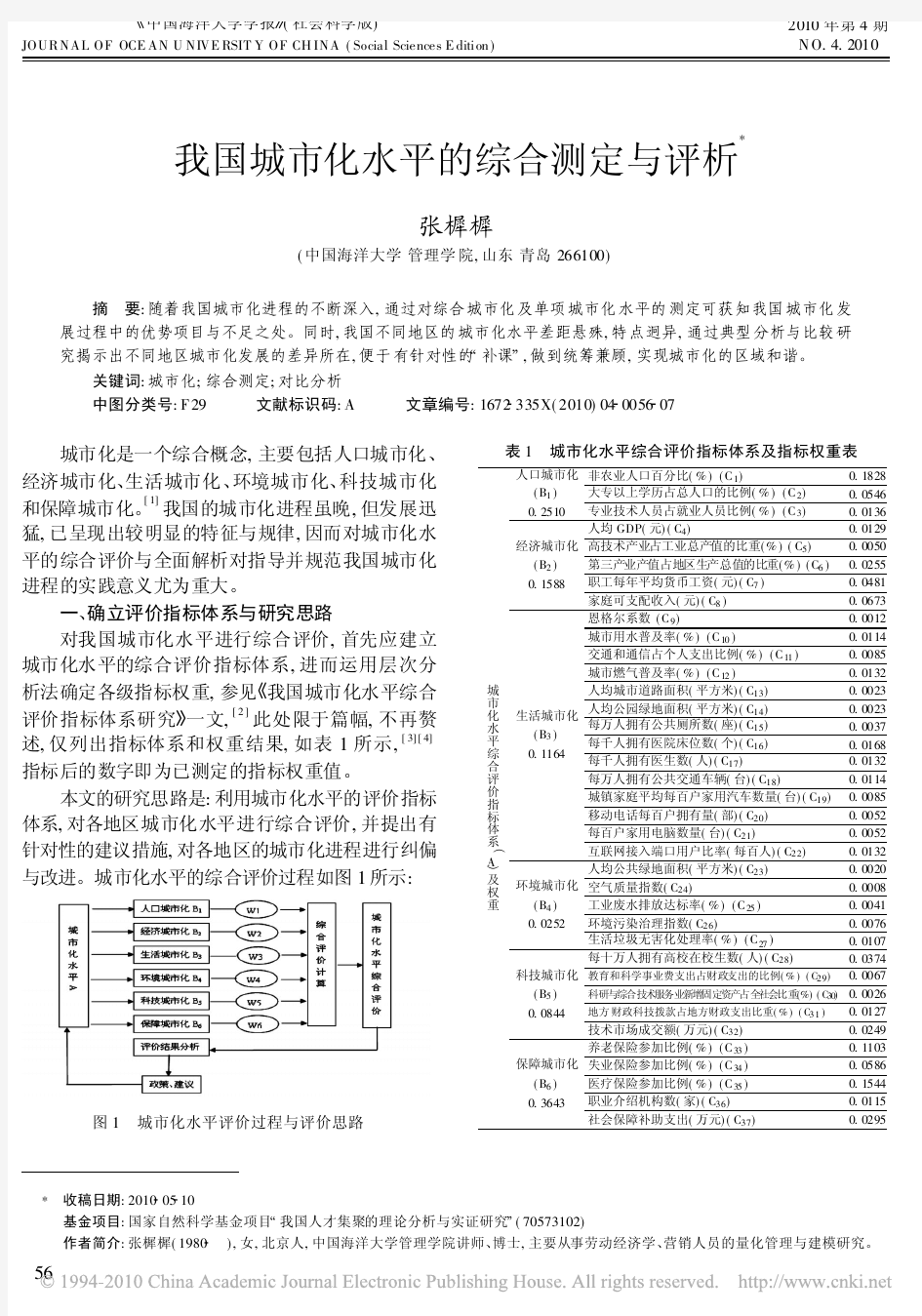

对我国城市化水平进行综合评价,首先应建立城市化水平的综合评价指标体系,进而运用层次分析法确定各级指标权重,参见《我国城市化水平综合评价指标体系研究》一文,[2]此处限于篇幅,不再赘述,仅列出指标体系和权重结果,如表1所示,[3][4]指标后的数字即为已测定的指标权重值。

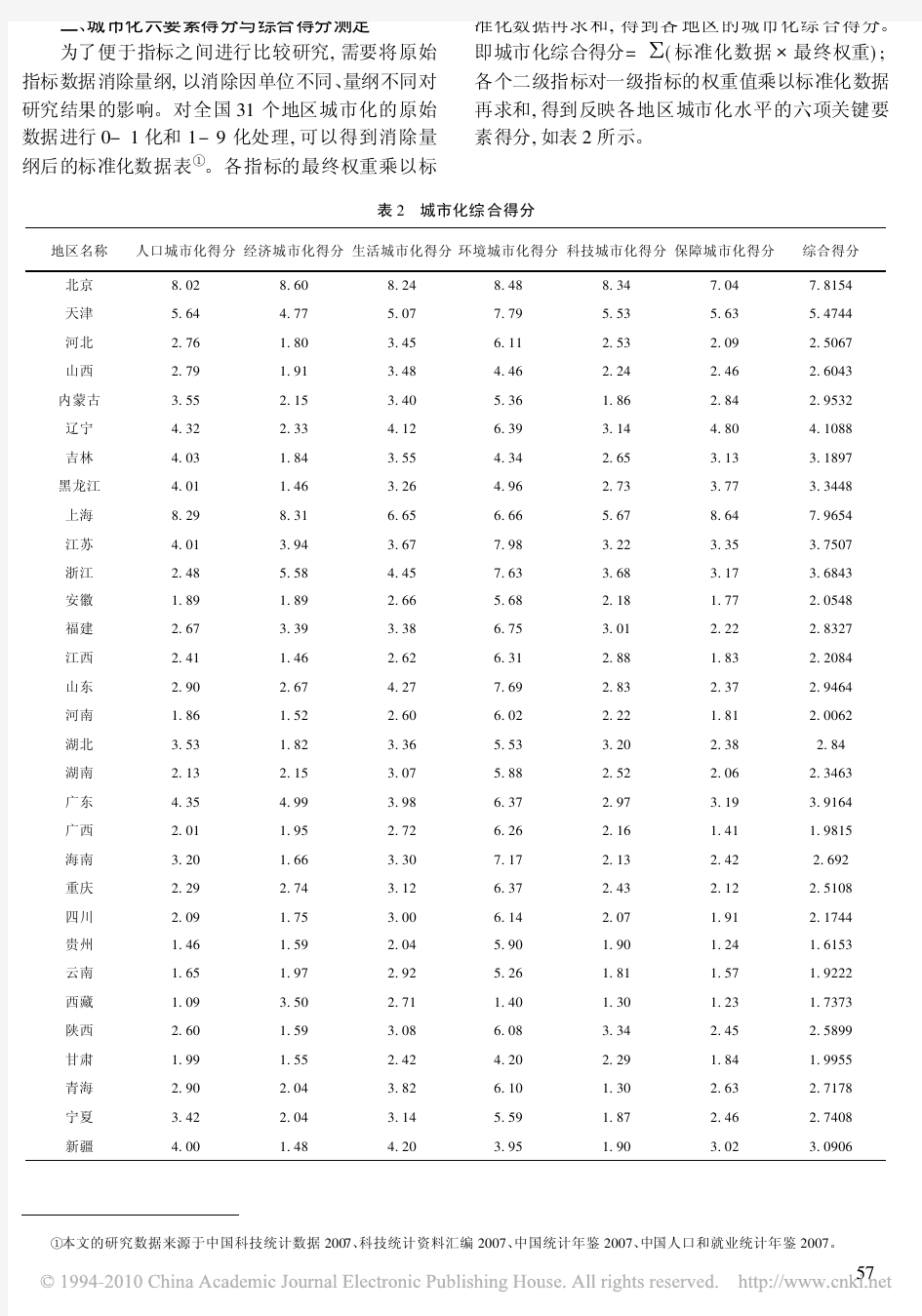

本文的研究思路是:利用城市化水平的评价指标体系,对各地区城市化水平进行综合评价,并提出有针对性的建议措施,对各地区的城市化进程进行纠偏与改进。

我国当前城市化的问题和发展战略 中国科学院可持续发展战略研究组 2012年11月13日 编者按:中国改革开放30多年来,随着经济发展和工业化的推进,城市化进程始终以两倍于世界同期平均速度的步伐高速发展。 与世界其他国家相比,我国目前城市化发展处于什么样的阶段,存在什么样的问题,是否可以一直持续下去,明晰这些问题对于我国未来经济发展走向、提升国家综合国力、构建和谐社会具有重要的意义。 改革开放以来,中国城市化进入到加速发展的新时期。但长期实施的城市化方针却严重阻碍了中国城市化向更高层次迈进。 我国当前城市发展中面临的问题 背景链接 2011年中国城市化率首次突破50%,意味着中国城镇人口首次超过农村人口,中国城市化进入关键发展阶段,这必将引起深刻的社会变革。中国的城市化道路是城市化滞后于工业化的非均衡道路;是土地城市化快于人口城市化的非规整道路;是以抑制农村、农业、农民的经济利益来支持城市发展,导致不能兼顾效率和公平的非协调道路;是片面追求城市发展的数量和规模,而以生态环境损失为代价的非持续道路;是以生产要素的高投入,而不是投入少、产值高,依靠科技拉动经济增长的非集约道路。 传统的城市化存在着诸多弊端,中国未来的城市化必须走出一条具有自身特色的新型城市化道路。

关于《2012中国新型城市化报告》: 该报告是由中国科学院可持续发展战略研究组组长、首席科学家牛文元教授担任主编,组织多名专家历时1年完成的研究成果。这是继2009年之后专门研究中国新型城市化战略的第四部年度报告。 城市经济增长的速度与质量的非同步 投资与消费失衡:资本形成总额对经济增长的贡献率一直保持较高的水平,拉动GDP增长的百分点数,尤其2009年,资本形成总额贡献率达到95%以上,对经济增长的拉动达到了8.7个百分点;而同期的消费贡献率只有45.4%,消费拉动经济增长点数只有4.1%,货物和服务净出口贡献率为-40.6%,拉动经济增长百分点也出现了负值。在我国城市化发展中,一直存在着高投资、高出口、低消费的发展问题。按照国际惯例,发展中的转型国家,投资与消费的比例正常水平为30∶70,正常的下限是35∶65,但是我国的投资消费比接近1∶1。可见,我国消费率偏低,投资率偏高。投资与消费比例的失调是我们重建设、轻消费、居民收入水平低下、社会保障不健全等原因。 第三产业比重过低:如果按照三大产业投资水平来看,第二产业投资一直保持较高水平,长期以来我国的固定资产投资向工业特别是重工业倾斜。经过几十年的发展,我国的第三产业发展始终没有取得突破,2010年我国第三产业的增加值占整个GDP的比重只有43.1%,第三产业的从业人员占全社会从业人员的比重只有34%。从第三产业内部结构看,我国主要以商业餐饮、交通运输等传统服务业为主;邮电通讯、金融保险等基础性服务业以及信息咨询、科研开发、旅游、新闻出版、广播电视等新兴服务业虽然发展较快,但比重仍不高,发育仍不足。此外,我国服务业产品创新不足,服务品质和技术水平不高,在组织规模、管理水平与营销技术上与国外服务业都存在相当大的差距,难以适应激烈的国际竞争需要。

复合指标法及其在测度中国省域城市化水平中的应用 代合治 刘兆德 长期以来,人们习惯于用城市人口占总人口比重来测度城市化水平,应该说,这种方法在单指标方法中是最科学的,在有关资料不够健全的地区也是最可行的,但它也存在诸多弊端与局限性,如城市人口难以包容城市化的全部内涵,且缺乏科学统一的界定标准等,往往造成地区之间或同一地区不同时间测度的城市化水平具有不可比性。因此,笔者采用复合指标法测度我国省区城市化水平,以图在城市化水平测度方法和客观判定地区城市化差异方面有所突破。 一、复合指标体系的构建 1.指标体系构建的原则 第一,全面系统性原则。城市化过程是人口、经济、社会文化、地域景观等多要素的系统转化过程,既有乡村型地域向城市型地域的转化,也有城市型地域的城市功能进一步强化的转化,因此指标选择应具有全面系统性。第二,层次性原则。在众多城市化指标中,其性质和特点各异,反映的城市化内涵也不尽相同,故应合理确定其在指标体系中的层次与位置。第三,可比性原则。有些指标在统计口径上不统一或时有变化,故不选取,主要选取近些年我国统计部门稳定使用的指标。第四,可操作性原则。确定的指标应能在统计资料中查到或者通过有关资料可以计算获得。 2.指标体系的设置 依据上述原则,笔者选取了4大类22项具体指标。其中人口类(P)包括3项指标,经济类(E)包括5项指标,社会文化类(S)包括7项指标,地域景观类(R)包括7项指标。每类指标中,由于反映城市化的内涵不同,又分两类,一是反映乡村型地域向城市型地域转化的指标,列为A 类,即外延型城市化指标,二是反映城市型地域的城市功能进一步强化的指标,列为B类,即内涵型城市化指标。指标体系的基本框架如图1所示。 二、城市化水平综合指数的测定 城市化水平综合指数的测定分两步进行,首先确定各指标对于城市化水平的贡献度即权重,其次在对各指标值进行标准化处理的基础上加权求和,获得综合指数。 1.指标权重的确定 由于各指标对于城市化的贡献度不同,因此,必须确定适宜的权重。指标权重的确定分为两步,第一步确定中间层人口类、经济类、社会文化类、地域景观对城市化水平的权重,采用层次分析法,构造出判断矩阵,进行排序,经CR一致性检验后得出中间层的权重,分别为:W P=0.390,W E= 0.152,W S=0.068,W R=0.390;第二步确定各指标对城市化水平的权重,每类中间层指标中均包含A和B两类指标,依据其重要程度,A类指标(外延型指标)的权重确定为所属中间层指标权重的60%,B类指标(内涵型指标)的权重确定为所属中间层指标权重的40%,那么每项具体指标对于城市化水平的权重就等于其所属中间层指标的权重乘以60%(A类指标)或40%(B 类指标)再除以同类指标的个数。如市区非农业人口占省域人口比重这一指标,属于人口类中的A类指标,该类中同类指标只有一项,故其权重为W PA1=W P×60%÷1=0.390×60%÷1=0. 234,同理可以计算出各指标对于城市化水平的权重,如表1所示。 总第84期城市问题1998年第4期

【城市研究】 城市化水平衡量方法的比较研究 ○王新娜1,2 (1.烟台大学经管学院,山东烟台 264005;2.东北财经大学公共管理学院,辽宁大连 116025) 内容提要:城市化是一种复杂的、多维的社会、经济、文化等的作用过程与结果,这决定了对于城市化水平的度量方法也纷繁复杂、多种多样。目前,学界采用的方法主要可以分为单一指标法和复合指标法两大类。越来越多的学者倾向于选择后者,并采取主成分法、熵值法、层次分析法等各种方法进行估算评价。对于不同的评价方法及其结果,根据多配对样本的K e n d a l l协同系数检验和I C C检验,评价标准及其结果具有一致性。 关键词:城市化;单一指标法;复合指标法;一致性 中图分类号:F290 文献标识码:A 文章编号:1003-4161(2010)05-0092-04 当前中国已经进入了快速城市化的发展阶段,国内学界对城市化的讨论也异常热烈。由于城市化是一种复杂的、多维的社会、经济、文化等的作用过程与结果,因此国内学者采用繁多的方法进行测度,以期能全面综合反映真实的城市化水平,而这也是城市化研究的逻辑起点和计量基础。本文试图理清城市化水平的衡量方法,并采用单一指标法、复合指标法(主成分法、熵值法、层次分析法)来比较各种方法测度结果是否一致。 一、城市化水平衡量方法之争 当前国内学界对于城市化水平的测度方法众多,大体可以分为两大类:单一指标法和复合指标法。两大类方法的争论反映了从单一的人口城市化到城市化质量提高和城乡一体化,从城市化的量变到质变的关于城市化内涵理解的演进路径。 (一)单一指标法 城市化的基本标志是大量农村人口转变为城市人口,并集中地进行工业生产、服务等社会活动[1]。H.E l d r i d g e认为“人口的集中过程就是城市化的全部含义”,C.G.C l a r k则将城市化视为“第一产业人口不断减少,第二、三产业人口不断增加的过程”[2]。单一指标法抓住了城市化的这一本质特征———人口城市化,来对城市化水平进行度量。 这类方法主要采取城市人口比重指标、非农业人口比重指标和城市用地比重指标,其中最为常用的是前两种。但是由于从1958年《中华人民共和国户口登记条例》通过并实施以来直到20世纪80年代中期,我国一直实行严格的城乡分割的户籍管理制度,控制劳动力从农村流向城市,因此早期的城市化衡量方法基本上是采用城镇户籍人口占总人口的比重来反映城市化水平。而这种衡量方法在特定的历史背景下,的确反映了中国城市化的真实水平和状况。但是随着市场经济体制的建立、户籍制度的逐渐放宽以及改革开放以来城乡劳动力流动性的不断增强,尤其是20世纪90年代以来大量的农村劳动力向城市的持续的、大规模的涌入,形成了在城市居住、工作、生活却又被隔绝于城市非农业人口统计之外的暂住人口群体。同时农村改革的成功推进,形成了乡镇企业主导下的农村城市化,使我国城市化的内涵进一步扩展并愈加复杂化。我国市镇的建制标准也多次发生变化,例如1980年实行的撤县建市、撤乡建镇以及市带县的体制,使城镇人口统计口径、标准不一,以非农人口户籍统计数据作为衡量城市化水平的标准显得愈发不合时宜,有失偏颇。城市暂住人口、流动人口是城市活动不可或缺的组成部分之一,应该归入城市人口,这已成为学界的共识。国内学者在实际操作中选取的数据主要来源于建国以来进行的5次人口普查。一方面,5次人口普查只有节点数据没有时序数据;另一方面,5次人口普查的城镇人口统计口径也频繁变化,1953年第一次人口普查采用市镇行政辖区的总人口作为城镇人口,1964年二普时则改用市镇行政辖区的非农业人口,1982年三普的标准是市镇行政辖区的总人口,1990年四普的口径为设区的市采用区的总人口而对不设区的市和镇采用街道办事处和居民委员会的人口,2000年进行的五普口径进一步改变,这给学术界的理论研究带来了巨大的困难。 (二)复合指标法

各国城市化进程标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

世界主要国家城市化率(2009 年) 来源:光大证券研究所添加日期:2011-02-21 1920-2000年日本城市化进程 来源:日本统计局添加日期:2008-08-05 战后日本在创造举世瞩目的经济高增长奇迹的同时,也创造一个至今无人打破的城市化发展纪录:1947 年到1965 年,仅仅18 年的时间,日本城市化率由33.1%提高到68.1%,年均提高1.94 个百分点,年新增城市人口约228 万人。其中1947 年到1955 年,城市化率每年提高2.9 个百分点,城市人口每年增加305 万。 1790-2007年美国城市化进程 来源:美国添加日期:2008-08-05 美国的城市化进程所经历的时间较长,自1840 年美国城市人口超过10%,到1960 年美国城市化率达到70%,美 国城市化率每年提高0.5%,沿着S 型曲线阶段性上升。 美国城市化的历史进程 来源:海通证券研究所添加日期:2007-09-26 美国城市化的历史进程. 中国城市化率(1989-2050 年) 来源:华创证券添加日期:2012-07-01 中国城市化进程曲线图 来源:联合国添加日期:2007-10-24 该图表描述了中国的城市化进程,同时与日本和韩国的城市化进程进行了比较。 根据人口学的纳瑟姆曲线,城市化率超过30%时,国家将进入高速城市化的阶段,直至城市化水平达到70%左右。美国在1880-1960,日本在1930-1970 先后完成了纳瑟姆曲线中的高速城市化。我国自1995 年达到30%的城市化拐点,预计高速城市化的进程可以持续到2030 年。

城市化水平的研究综述 李楠楠1,刘淑娟1,李永胜2 (1.西北大学城市与环境学院,陕西西安 710127;2.中冶地集团西北岩土工程有限公司,陕西西安 710061) 摘要:目的城市化是社会发展的必然趋势,也是社会进步的一个重要标志,加快城市化的发展是我国现代化建设的重点发展战略。方法本文通过搜集2008年以来核心期刊以上的大量关于城市化的文献,结果总结出目前关于城市化的主流观点、主要研究方法和意义内涵。结论以期对城市化有一个更充分的了解。 关键词:城市化、综述、内涵、研究方法 Research review on city level LI Nan-nan1, LIU Shu-juan1, LI Yong-sheng2 (1,College of Urban and Environment Sciences, Northwest University, Xi’an710127, China;2. Northwest Geotechnical Engineering Limited Company,Xi’an 710061China;) Abstract: Aim Urbanization is an inevitable trend of social development,and is also an important symbol of social progress, so accelerate the development of urbanization is focused on the development of China's modernization strategy. Methods In this paper, collected since 2008, more than a lot of core journals literature on urbanization. Results Summed up the current mainstream view, the main research methods and meaning on urbanization. Conclusion It shows a deep understanding on urbanization. Key words: urbanization; review; meaning; research methods 引言 城市化是经济增长理论和发展经济学中的老课题。卡尔·马克思1858年在《政治经济学批判》中淡及城乡分离和城市发展时就使用了“乡村城市化”一词。1867年,西班牙工程师塞达在他的著作《城市化基本原理》一书中明确提出了城市化的概念[1]。纵观当今的城市化研究,由于研究目标、角度和领域的不同,不同的学者对城市化一词存在各种各样的理解,以致至今还没有形成一个世界公认的城市化定义。 经济学家侧重从经济与城市的关系来定义城市化,认为城市是人类从事非农业生产活动的中心,城市化是指不同等级地区的经济结构转换过程,即农业活动向非农业活动的转换,特别重视生产要素的流动在城市化过程中的作用[2]。如英国有经济学家就称城市化是人口、社会生产力逐步向城市转移和集中的过程。 地理学家主要研究地域与人类活动之间的关系,非常注重经济、社会、政治和文化等人文因素在地域上的分布状况,认为城市化过程除人口与经济的转换与集中外,特别强调城市化是一个地域空间过程,包括区域范围内城市数量的增加和城市地域范围的扩大[2]。 人类学家研究城市以社会规范为中心,城市化意味着人类生活方式的转变过程,即由乡村生活方式转为城市生活方式。虽然由于社会规范的概念十分抽象,难以度量,但城市化包

河北省城市化水平综合评价分析 本文在分析城市化研究领域已有研究成果的基础上,探究了城市化内涵,并采用层次分析法构建了河北省城市化水平的指标体系,对近十几年河北省城市化水平进行了评价分析,来更加全面的研究河北省城市化的发展进程;最后对加快河北省城市化提出了对策措施。 标签城市化;河北省;层次分析法;指标体系 为加快经济结构调整,提升城市综合竞争力,进一步推动城市化进程加速发展,河北省从2008年起在全省开展了城镇面貌三年大变样工作,计划利用三年时间,达到城市环境质量明显改善、承载能力显著提高、居住条件大为改观、现代魅力初步显现、管理水平大幅提升的工作目标,向经济繁荣、居住舒适的现代化城市迈出关键步伐。经过2年的努力,今天的河北,三年大变样已取得初步成效,城市建设正走向大建设大发展的新时代。本文在这个背景之下,对河北省城市化水平进行了分析。 1 城市化的内涵 城市化,又称为城镇化,是当今世界上重要的社会、经济现象之一。尽管国际学术界对城市化的研究已有数十年的历史,但是,由于各个学科对城市化的理解不一,迄今为止,关于城市化的概念还没有一个完整统一的解释。人口学认为城市化是农村人口转化为城镇人口的过程;社会学认为,城市化是农村生活方式转化为城市生活方式的过程;经济学则认为城市化是农村经济转化为城市化大生产的过程。不同学科对城市化的差异理解,互相补充,使城市化的内涵更为充实。 尽管不同学者对城市化的内涵理解不同,但理论界对城市化内涵的共识还是有的,从根本上说,城市化过程实际上是一个农村城市化、城市规模化和城市现代化的过程,包括经济城市化、产业结构城市化、人口城市化、生活方式城市化以及文明程度城市化等多个方面的内容,是一个随时间变化的动态过程。 2 河北省概况 河北省地处华北的腹心地带,北京、天津两市的外围,自古即是京畿要地。漳河以北,东临渤海北京周边,西为太行山地,北为燕山山地,其余大部为平原。总的来说,河北省的地势有三大地貌单元,其中坝上高原平均海拔1200-1500 米,占全省总面积的8.5%,燕山和太行山地,其中包括丘陵和盆地,海拔多在2000 米以下,占全省总面积的48.1%,河北平原是华北大平原的一部分,海拔多在50 米以下,占全省总面积的43.4%。河北省属温带大陆性季风气候。大部分地区四季分明。 河北省海岸线长487 公里,总面积达18.77 万平方千米,总人口7034 万,现有11个省辖市(石家庄、承德、张家口、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、

图1. 城市化率与工业化率比较世界发展模型 资料来源:钱纳里(1988) 图2. 美国城市化率与工业化率关系的变动 资料来源:沃尔特·W·威尔科克斯(1979) 图3. 中国城市人口与工业化率的变动 注:工业化率为工业增加值占GDP的比重。城市化率为市、镇全部常住人口占总人口的比重。 资料来源:国家统计局(1990、1998、1999) 图4. 城市化水平与人均GDP的比较 资料来源:世界银行(1997) 图5. 城市化水平与人均GDP(按购买力平价)的比较 资料来源:世界银行(1997) 表1 1947-1996年各规模城市、建制镇数量(个) 注:括号内数据是该规模城市平均人口(万人)。 数据来源:中国国土经济学研究会(1982),国家统计局(1997),国家统计局综合司(1986),国家统计局城调队(1997),刘国光等(1986),民政部(1998) 表2 1979-1996年各规模城市、建制镇人口数量比较(万人) 数据来源:同表1。 表3 城市规模收益与外部成本:拟合值(GDP=100%)

100 % % % % % 200 % % % % % 300 % % % % % 400 % % % % % 600 % % % % % 800 % % % % % 1000 % % % % % 1200 % % % % % 1500 % % % % % 数据来源:计量分析和计算结果 表4 各类城市部分经济指标 规模(万人)数量全要素生产率% 人均GDP元人均财支元财支/GDP% 财支/财收0-5 23 86 1280 138 5-20 249 82 1472 117 20-50 113 93 2563 244 50-100 28 107 3645 308 100-200 21 114 3657 320 >200 9 151 4888 576 全部城市443 100 2582 243 注:综合要素生产率为生产函数的相对残差,根据各组城市GDP、劳动力、净资本(固定资本净值和流动资金之和)的合计值计算,以全部城市为100%。劳动和资本弹性分别取和,来自生产函数估计结果(见附录:表A1)。统计数据来自城调队《城市统计年鉴1990》,为1989年数据。 图8. 分组的城市综合要素生产率计算结果 A. 9年TFP B.1994年TFP

江苏省城市化水平综合评价研究 0 引言 江苏的城市化发展自1978 年改革开放以后,保持了平稳快速的增长。城市化这种稳步增长的态势在很大程度上取决于江苏经济的发展。改革开放之后,随着外资的大量流入,江苏经济普遍进入快速发展时期,经济水平的快速提升一方面使得城市的范围越来越大,另一方面,许多农村人口开始流向城市。在这样的大背景下,城市化的进程不断加快,取得了快速的发展。江苏省2000 年确定了全省城市化和城市发展的主要目标:到2005 年,全省城市化水平达到45%以上;到2010 年,全省城市化水平达到50%以上。江苏省城市化和城市现代化取得了突破性进展,步入了一个快速增长和提高的阶段。城镇体系趋于合理,城镇发展质量进一步提高,结构进一步完善。城市功能明显增强,城市人居环境显著改善,城市面貌日新月异。城市化水平可以综合反映一个国家或地区的社会经济发展水平,也可以为未来社会经济的发展规划提供重要依据,因此,准确地评估城市化水平对于制订正确的社会经济发展战略具有十分重要的意义。[1]本文通过构建城市化水平评价指标体系,对江苏省13 个市的城市化水平进行了实证分析,所采用的方法为SPSS 分析软件中的主成分分析法和聚类分析法。 1 概述 1.1 主成分分析及聚类分析简介 主成分分析是设法将原来众多具有一定相关性(比如P 个指标),重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标。通常数学上的处理就是将原来P 个指标作线性组合,作为新的综合指标。最经典的做法就是用F1(选取的第一个线性组合,即第一个综合指标)的方差来表达,即Var(F1)越大,表示F1 包含的信息越多。因此在所有的线性组合中选取的F1应该是方差最大的,故称F1 为第一主成分。如果第一主成分不足以代表原来P 个指标的信息,再考虑选取F2 即选第二个线性组合,为了有效地反映原来信息,F1 已有的信息就不需要再出现在F2 中,用数学语言表达就是要求Cov(F1, F2)=0,则称F2 为第二主成分,依此类推可以构造出第三、第四, , 第P 个主成分。 聚类分析是根据“物以类聚”的道理,对样品或指标进行分类的一种多元统计分析方法。它们讨论的对象是一大堆样品,要求能合理地按它们各自的特性来进行合理的分类,这里没有任何模式可供参考或依循,也就是说是在没有先验知识的情况下进行的。具体进行聚类时,由于目的、要求不同,因而产生各种不同的聚类方法。[2] 1.2 指标建立 “城市化”,我国的通常提法是“城镇化”,与国际通用的城市化同义。所谓城市化主要是指农业人口向非农业人口转移和生产、生活方式集约程度的提高(包括了乡村向城市方向提高和城乡两方面自身品质的提高)。[3]城市化是人类社会经济的发展过程和结果,城市化水平往往体现了一个国家、一个地区经济社会发展的程度,同时也决定了经济社会发展的基础和平台。城市化是区域经济发展和现代化建设的“火车头”,对促进经济社会的全面发展进步具有重要的意义。[4]这就要求,我们应顺应城市化发展的趋势,加快城市化的进程。城市化发展水平综合评价指标体系实际上就是利用具体的指标对城市化所包括的领域、城市化的内涵,进行具体化、层次化的统计描述和综合评价。根据城市化所涉及的领域以及城市化的内涵,通过系统分析后认为,城市化发展水平的测度应该反映一个区域的经济人口城市化、生活方式城市化以及地域环境城市化等方面的发展和变化。因此,城市化发展水平综合评价指标体系应从这三个方面来构建(见表1)。[5] 2 实证分析 本文选取了 2008 年江苏省13 个市各项指标的数据,数据从2009 中国城市统计年鉴中获得。

全国31个省份城镇化水平的比较分析吉林财经大学朱丽娟、杨雪娇、徐莹莹 目录 摘要 (2) Abstract (3) 引言 (4) 一、文献综述 (4) (一)国外城镇化水平相关研究 (4) (二)我国城镇化水平相关研究 (5) 二、我国城镇化及城市发展现状 (7) (一)我国城镇化发展阶段 (7) (二)我国城镇化发展现状 (8) 四、建立因子模型 (9) (一)指标体系的建立 (9) 1.指标选取原则 (9) 2.建立指标体系 (10) (二)模型的建立及分析过程 (12) 1、模型检验 (12) 3、分析因子载荷矩阵 (13) 4、得出因子模型 (15) 5、聚类分析 (16) 四、结论及建议 (18) 参考文献 (20)

摘要 本文以我国城镇化的发展水平为基础,从经济水平、生活水平、地域城镇化水平和文明程度等四个方面建立全国31个省的城镇化水平评价体系,建立截面数据模型,先采用主成分分析法,然后进行聚类分析,分析全国31个省份城镇化水平差异。 关键词:主成分分析法城镇化因子分析

Abstract In this paper,the development of China's urbanization level,which based on economic levels,living standards,level of urbanization and geographic extent of the four aspects of civilization to establish the country's 31 provinces,urbanization level evaluation system,the establishment of cross-sectional data model,first used principal component analysis,and cluster analysis,analysis of the country's 31 provinces,differences in the level of urbanization. Keywords:principal component analysis factor analysis of urbanization

城市化水平测度方法 目前确定城市化的指标和测度方法主要有两种.①主要指标法。选择对城市化表征意义最强和便于统计的个别指标,来描述城市化水平。以人口比例指标和土地利用状况指标为主,而城市人口占一个国家或地区总人口的比例是最基本、最主要的指标。②复合指标法。选用与城市化有关的多种指标进行综合分析,对具体城市进行分析时,往往使用不同的指标设计方法。 一般而言,度量城镇化水平最常用的指标是“城镇化率”,即: 一个国家或区域城镇人口占总人口的百分比。但在我国城乡一体化发展的格局下,利用人口比重的方法来计算或预测城镇化水平已经不能全面体现城乡统筹发展背景下城镇化水平。课本上有四点原因。(主要指标法) 1、城镇的定义不同将直接影响到人口数量的统计,进而影响城市化水平的计算与统计 2、城市人口的定义不同也将影响城市化水平的计算。 3、以城市人口比重衡量城市化水平只是测度了农村人口向城市集中的过程,不能反映城市化其它实质。 4、以城市人口比重衡量城市化水平,只能反映城市化发展的相对水平,不能反映城市化的总体规模。 (用复合指标法)城市化水平测度总的来说也是大同小异。 同:都有三个大的步骤。用的都是层次分析法。 1、指标体系的构建(层次结构模型的确立) 2、各体系权值的确定(因素分析法、专家打分的方法) 3、城镇化水平的测定(分值比较) 异: 1、指标体系内容的差异 (1)第一类:经济现代化, 包括人均 GDP、第三产业就业人口比重、非农产业比重和城市居民收入 4 个指标; 第二类: 基础设施现代化, 包括人均铺装道路面积、百人拥有电话机数、每万人拥有医生数、城市污水排放处理达标率 4 个指标; 第三类: 人的现代化, 包括人均居住面积、万人拥有在校大学生数、市区绿化覆盖率、二氧化硫年日平均浓度、人均生活用水量 5 个指标

中国城市化水平之国际比较 李京文/吉昱华 1.城市化与经济发展水平的关系 有关中国经济发展水平与城市化的关系,理论界的判断存在相当大的差异。有观点认为,与世界平均水平相比,中国的城市化水平明显偏低;有观点认为,中国城市化水平略有滞后,但还在正常范围内;也有观点认为,中国存在着隐性超城市化。 下表可见1999年世界收入类别国家GNI 、按PPP 调整的GNI 以及城市化水平之间的关系。 按照世界银行的标准,中国1999年城市化率为32%,比世界平均水平低14个百分点,比低收入国家的平均水平高1个百分点,比中下等收入国家的平均水平低11个百分点,比东亚和太平洋地区的平均水平低2个百分点。考虑到中国1999年人均GNI 和按购买力平价计算的GNI 都远远低于世界平均水平,我们无法就中国城市化水平低于世界平均水平14个百分点得出中国城市化水平严重滞后的结论。1999年,中下等收入国家的人均GNI 和按购买力平价调整的GNI 为1200美元和4250美元,分别高于中国420美元和700美元,如果考虑到中国正进入一个加速城市化的阶段,1995—2001中国城市化水平年均提高1.44个百分点,中国的人均GNI 如果以年均8%的速度增长达到1200美元需要5年多的时间,五年中如果中国城市化水平以年均1.44个百分点的速度提高,则五年后中国城市化水平将达到39.2%,低于中下等收入国家平均水平3.8个百分点,同样无法得出中国的城市化水平明显滞后于经济发展的结论。如果使用购买力平价调整的人均GNI ,中国的城市化的滞后程度大约不到8个百分点,同样无法支持严重滞后的观点。如果我们将注意力集中到东亚和太平洋国家,情况就更为明显。1999年,该地区人均GNI 和按购买力平价调整的GNI 分别为1010和3740美元,城市化水平为34%,与中国的情况大体相当。如果运用2002中国统计年鉴的数据,1999年,中国城

基金项目石河子大学校级项目:新疆城市化水平综合评价研究(RWSK 2006-Y22)。 作者简介徐秋艳(1972-),女,河南省兰考人,硕士,讲师,从事统计学 及经济学的教学与研究。 收稿日期2007-07-30 城市化,是当今世界上重要的社会、经济现象之一。在其各种各样的定义中,较为主要的提法是“人口向城市集中的过程”,这一过程包含了社会、人口、空间及经济转换等多方面的内容。城市化水平即指城市化发展的程度,对它的测度一般采用城市地区人口占地区人口的比重。目前国内外学者对城市化水平的测度方法主要有两种:单一指标法和复合指标法。笔者对目前国内外学者城市化水平的测定作一回顾与总结,并简要地对各种方法作一评论,使读者对这一方面的研究情况有所了解,以便明确进一步深入研究的方向。1 国外研究综述 对单一指标法研究具有代表性学者如诺瑟姆把一个国家或地区的城镇人口占总人口的比重作为衡量一国或一个地区的城镇化水平。 国外对于复合指标法来衡量城市化水平的系统研究的著述并不多见,大多分散于各种社会、经济发展理论中。由于发达国家已经基本完成城市化的过程,近年来甚至出现了逆城市化现象,因此对于复合指标法的研究,比较成熟的有以下几种:第一,联合国和社会事务部统计处建立的指标系统采用19个社会经济指标来考察各发达国家和发展中国家与经济、社会、人口统计变化之间的关系。第二,英国地理学家克劳克从人口、职业、居住及距离城市中心距离远近等16个指标进行分析,建立城市化的指标系统。第三,美国斯坦福大学社会学教授因克尔斯提出的现代化指标体系。该标准作为现代化的标准体系在国际上较为通行。尽管该指标体系并非直接描述城市化,但是它可以反映城市化中相当大的一部分内涵。此外,1980年经济合作与发展组织提出的社会指标体系15项,1982年英国制定的社会指标体系10项,1982年印度提出的社会指标体系7项,1986年欧洲的33个世界卫生组织成员国联合发起建立“健康城市”,提出38项目标等,也是对现代化评价指标体系的有益探索,可供借鉴。 2国内研究综述 单一指标法最常用的是人口指标法,即城市人口占总人口的比重。但这种方法却存在以下问题:一是市镇的建制标准多次发生变动。由于市镇人口的多少与市镇的设置标准密切相关,不断地调整市镇的设制标准必然会导致同一地区设市(镇)前后城镇人口的统计出现差异,从而不能如实地反映出该地区城市化水平的变化。二是城镇人口统计的地域范围与城镇实体的地理界线不一致。我国城镇人口的统计是按市镇的辖区范围为单元进行的,而中国市镇的行政辖区要远比城镇的实体范围大。1980年实行的撤县建市、撤乡建镇以及市带县的体制,使统计出的城镇人口中包含了大量的农业人口,导致测出的城市化水平不真实。另外国民经济统计资料及人口普查都是以各级行政区为基本单元统计的,一旦行政区划改变,本来在实体上并没有很大变化的城市人口,在统计资料上却有了很大的变化。三是城镇人口的统计对象没有形成统一的标准。1963年以前,我国把市镇辖区内的全部常住人口都统计为城镇人口。1964年以后,规定只限于市镇辖区内的非农业人口为城镇人口。1982年以后,又把区内农业人口统计在内。1980年以后,有大量流动人口涌入城市,对城市的发展起很大作用,但是他 们却不被公安部门登记为城镇非农业人口,而这部分人口无论是从事的职业上,还是在生活和集聚性上,都具有相当大程度的城市特性。有的学者曾对城市人口占总人口的比重这一指标的计算方法做出相应的修正,用以消除与实际的偏离,试图能反映一个地区比较真实的城市化水平。李文博等利用国民经济中从业人员的就业比重推算总人口中城市化人口比重。还有采用非农业人口比重指标,即某一地区的非农业人口占总人口的比重作为城市化水平评价指标。这一指标体现了人口在经济活动上的结构关系,较准确把握了城市化的经济意义和内在动因。但由于存在大量在城市从事各种各样工作的非农业人口,使该指标与实际也有很大偏离。此外,还有采用城市用地指标等进行衡量。赵燕菁将城市化看作对社会分工水平和规模的度量。在这个新的理论看来,将职业和居住的空间位置作为分析的基础本身就是不牢靠的。真正的城市化指标应当建立在分工的基础上,这种分工无论发生在什么地方都一定会推动城市化的进程。他在参与一项关于中国城市化道路的中美合作研 城市化水平测度方法研究综述 徐秋艳 (石河子大学商学院商务信息系,新疆五家渠831300) 摘要对国内外学者有关城市化水平的测定作了回顾与总结,并简要地对各种方法作一评论,使读者对目前在这一方面的研究情况有所了解,以便明确进一步深入研究的方向。关键词城市化;城市化水平;测度法中图分类号F291文献标识码A 文章编号0517-6611(2007)29-09407-02Summarization of Researches on Measuring Method of Urbanization Level XU Qiu 蛳yan (College of Business,Shihezi University,Wujiaqu,Xingjiang 831300) Abstract Measuring methods of urbanization level of some scholars at home and abroad were reviewed and https://www.doczj.com/doc/f11712910.html,mentary on each method was briefly conducted,which helped readers to understand the current research situation in this aspect and nail down the direction of further study. Key words Urbanization;Urbanization level;Measuring method 安徽农业科学,Journal of Anhui Agri.Sci.2007,35(29):9407-9408责任编辑曹淑华责任校对王淼

世界主要国家城市化率(2009 年) 来源:光大证券研究所添加日期:2011-02-21 1920-2000年日本城市化进程 来源:日本统计局添加日期:2008-08-05 战后日本在创造举世瞩目的经济高增长奇迹的同时,也创造一个至今无人打破的城市化发展纪录:1947 年到1965 年,仅仅18 年的时间,日本城市化率由33.1%提高到68.1%,年均提高1.94 个百分点,年新增城市人口约228 万人。其中1947 年到1955 年,城市化率每年提高2.9 个百分点,城市人口每年增加305 万。 1790-2007年美国城市化进程 来源:美国添加日期:2008-08-05 美国的城市化进程所经历的时间较长,自1840 年美国城市人口超过10%,到1960 年美国城市化率达到70%,美国城市化率每年提高0.5%,沿着S 型曲线阶段性上升。 美国城市化的历史进程 来源:海通证券研究所添加日期:2007-09-26 美国城市化的历史进程. 中国城市化率(1989-2050 年) 来源:华创证券添加日期:2012-07-01 中国城市化进程曲线图 来源:联合国添加日期:2007-10-24 该图表描述了中国的城市化进程,同时与日本和韩国的城市化进程进行了比较。 根据人口学的纳瑟姆曲线,城市化率超过30%时,国家将进入高速城市化的阶段,直至城市化水平达到70%左右。美国在1880-1960,日本在1930-1970 先后完成了纳瑟姆曲线中的高速城市化。我国自1995 年达到30%的城市化拐点,预计高速城市化的进程可以持续到2030 年。 2002-2006 年全国各大城市的城市化水平

【文章编号】1006-3862(2002)02-0036-06 中国城市化水平测定研究综述 Summ arization of studies on measuring of urbanization in China 张同升ΠZHANG T ong2sheng 梁进社ΠLIANGJin2she 宋金平ΠSONGJin2ping (北京师范大学资源与环境科学系,北京 100875) (Department of Res ources&Environmental Sciences,Beijing N ormal University,Beijing100875) 【摘 要】城市化水平测度的方法主要有两种:主要指标法和复合指标法,而人口比例指标则又是主要指标法中最常用的城市化测度指标。文章回顾了我国城镇人口统计口径的历次演变,阐明了其中存在的主要问题,综合论述并评价了国内学者对这些问题的解决办法;同时进一步讨论了对其它主要指标法和复合指标法的研究,分析了存在的缺陷。 【关键词】 城市化 城市化水平 城镇人口 Abstract:There are usually tw o kinds of methods to measure the level of urbanization:primary indicator method and composite indicator method.Am ong the former method,the indicator of urban population rate is m ost com2 m only used.This article illuminates its main problems while briefly reviewing the several changes of urban popu2 lation statistical caliber in China,synthetically discoursing upon the res olutions,which are advanced by inland scholars;then we discusses the research condition of other primary indicators and the composite indicator meth2 od,and analyzes their limitations. K ey w ords:urbanization level of urbanization urban population 【中图分类号】F29111 【文献标识码】A 城市化或称城镇化,是当今世界上重要的社会、经济现象之一。在其各种各样的定义中,较为主要的提法是“人口向城市集中的过程”,这一过程包含了社会、人口、空间及经济转换等多方面的内容。城市化水平即指城市化发展的程度,对它的测定一般采用城市地区人口占全地区总人口的百分比。我国没有恰当而稳定的城乡地域划分标准,对于城镇人口的定义长期以来也没有固定统一的标准,加上从建国之初到现在市镇的建制标准多次发生变动,使得中国城镇人口的统计口径比较混乱,导致各时期各地区之间的城市化水平缺乏可比性,也影响了国家的许多决策。本文对1980年代以来国内学者对中国城市化水平测定的研究作一回顾与总结,并简要地对各种方法作一评论,使读者对我国目前在这一方面的研究情况有所了解,以便明确进一步深入研究的方向。 1 人口指标法的研究 1.1 中国城镇人口统计口径的发展演变 目前国际上比较通用的测度城市化水平的指标是城镇人口占总人口的比重。在中国,城市人口统计的基础是户口登记,它包括行政管辖区域、常住人口户籍登记和非农业人口户籍登记三个基本因素[1]。中国城镇人口的演变,主要也是围绕着这三个基本因素。 从建国之初到现在,中国城镇人口的定义已经发生了多次变动。 1955年公布的我国第一个城乡划分标 城市化

湖南城市化发展水平综合评价研究 篇一:湖南省城镇化评价指标体系 湖南省城镇化评价指标体系 为了落实省委、省政府加快城镇化发展战略,全面掌握全省城镇化的动态进程,促进城镇化的健康有序发展,特制定本指标评价体系。 一、制定本评价指标体系的意义 一是全面评价目前城镇化的发展水平。城镇化的评价由原来仅仅根据城镇化的发展水平及城镇化发展的速度两项指标的简单评价,转为对城镇化发展的全面评价,从而全面了解并深层次认识全省城镇化发展所处的阶段与发展态势。二是及时发现城镇化进程中的薄弱环节和存在问题。通过对每一项指标进行评价与分析,并与全省平均水平进行比较,发现城镇化进程中的薄弱环节和存在的突出问题。三是科学制定“十一五”的城镇化发展目标。在全面评价和分析现状的基础上,及时研究提出下一步的城镇化发展目标,为下一步找准工作重点以及制定有利于促进城镇化发展的政策提供依据。同时通过评价还起到鞭策后进,激励先进的作用。 二、评价指标选取的基本原则1、科学性原则 选取的指标能够真实、客观反映城镇化发展的水平和质量,把指标体系建立在科学的基础之上。指标的选取和权重要经过专家论证,并在实践中试行,听取各相关单位与部门的意见,

不断修改完善,让整个指标体系能够客观、全面反映城镇化发展情况。 2、全面性原则 选取的指标既要反映城镇化发展的速度,又要反映城镇化发展的质量。指标体系充分反映“水平提高、经济发展、生活方便、环境优美、社会安定”,而且进一步丰富了这五个方面的内涵,扩大与城镇化相关内容的覆盖面,全面反映城镇化的水平与质量。 3、易收集原则 选取的指标当中,绝对部分能够直接通过《湖南统计年鉴》获取,少量指标可以通过政府有关职能部门对外公布的指标获取,还有个别指标需要通过简单计算获取。总的来说,所选取的指标易于收集、易于计算。 4、非均衡原则 根据不同指标与城镇化相关程度的差异,给予不同指标以不同的权重。凡是能够体现城镇化发展的关键内容(城镇化水平、城镇化增长速度、城镇固定资产投资完成额增长速度等),对城镇化发展质量有重要影响的指标(GdP增长速度、地方财政收入增长速度、人均可支配收入、建成区绿地率、社会保障覆盖率等),均给予较高的权重。凡是与城镇化发展速度与质量成反比的指标,所给的权重为负数,绝对值的大小仍然反映其重要程度。 三、选取的指标内容 选取的指标要反映“水平提高、经济发展、生活方便、环境优美和社