92CompoTech China / 2007. 9

一.引言

在微机系统中,接口与其它设备之间的连接要通过一定长度的电缆来实现,在计算机内部,印制电路板之间需要通过焊接线来连接。在一些其它的脉冲数字电路中也存在这类事的问题。脉冲信号包含着很多的高频成分,即使脉冲信号本身的重复频率并不十分高,但如果前沿陡峭,在经过传输通道时,将可能发生信号的畸变,严重时将形成振荡,破坏信号的正常传输和电路的正常工作。脉冲信号的频率越高,传输线的长度越长,即便问题越严重。

二.传输线的反射干扰及其造成的危害

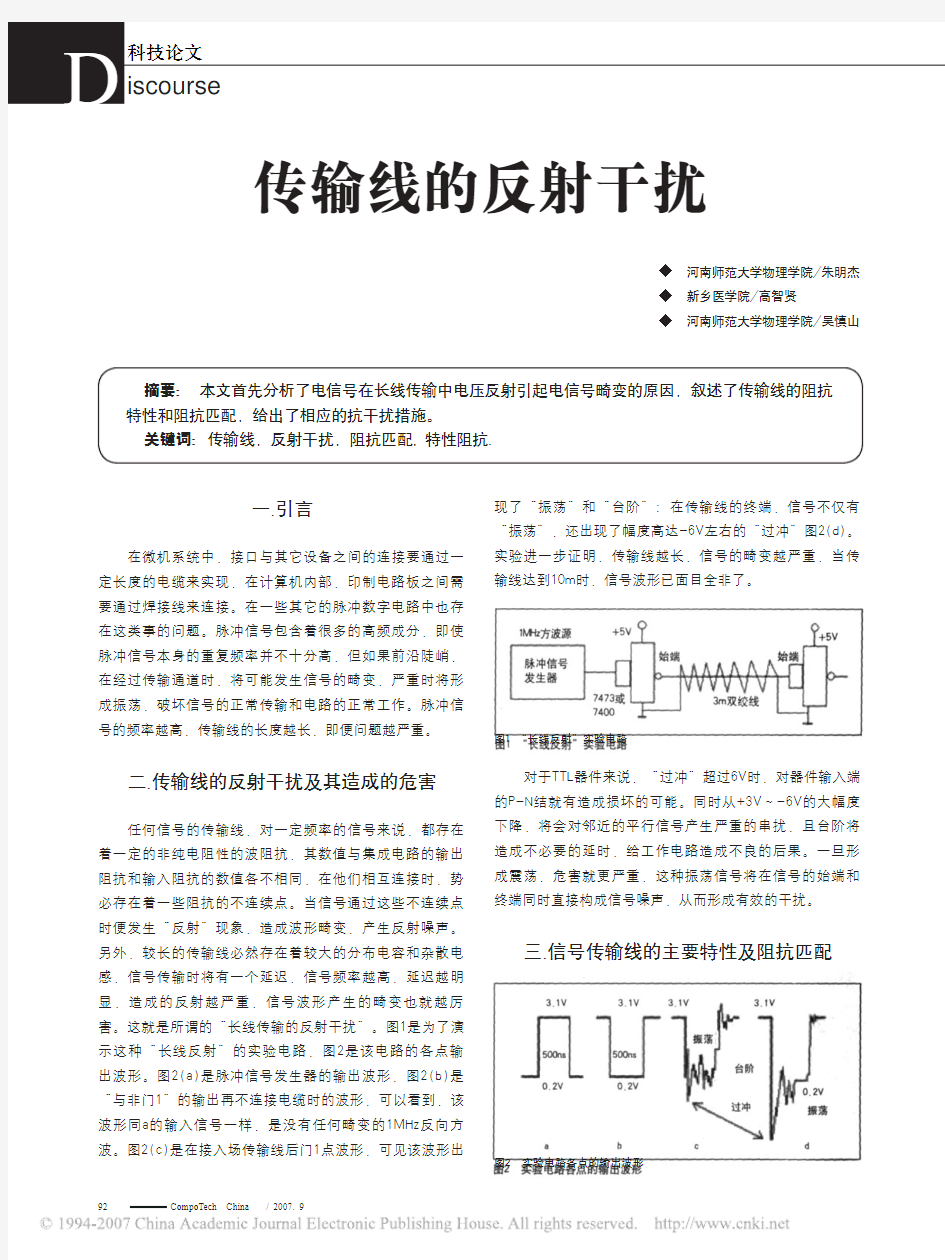

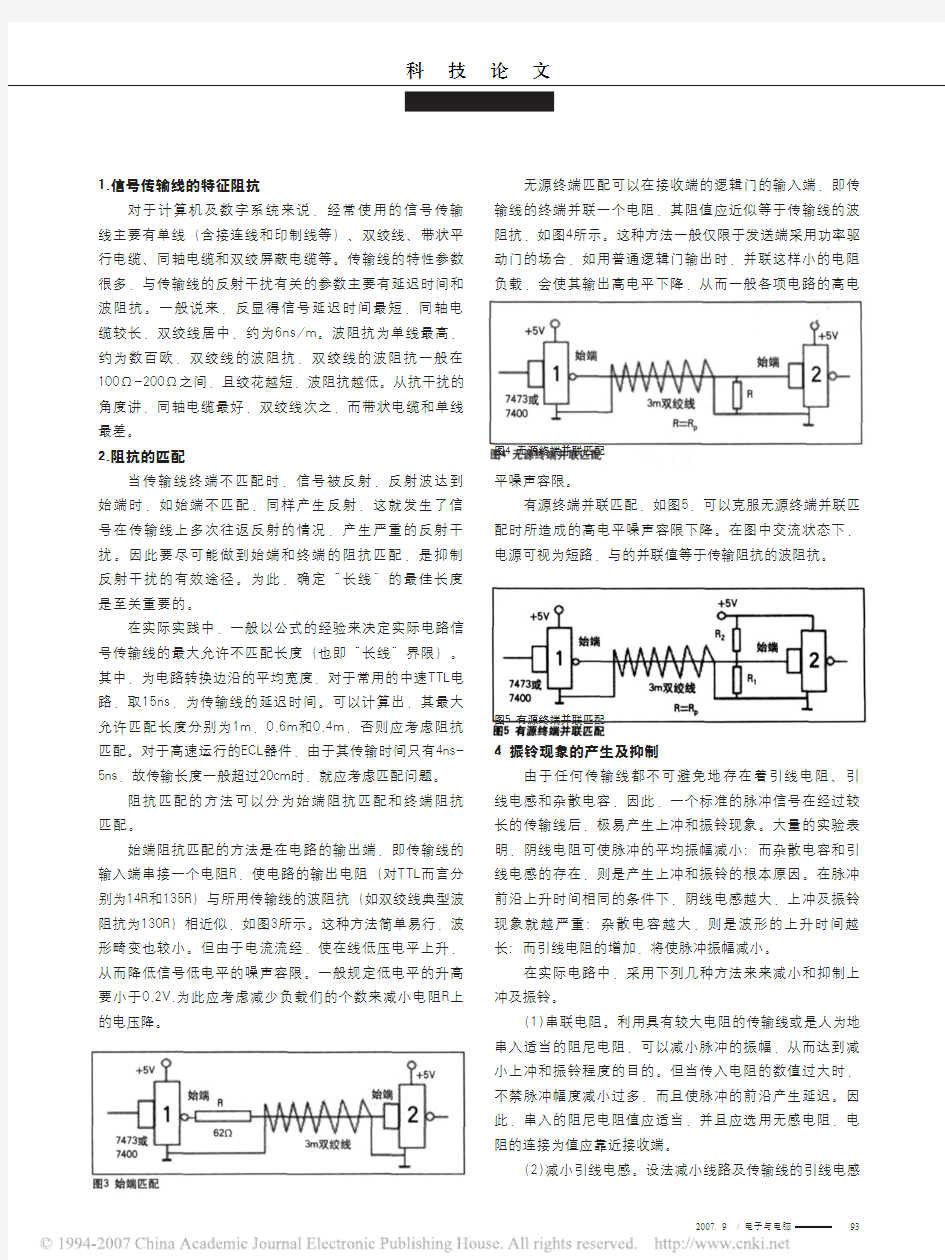

任何信号的传输线,对一定频率的信号来说,都存在着一定的非纯电阻性的波阻抗,其数值与集成电路的输出阻抗和输入阻抗的数值各不相同,在他们相互连接时,势必存在着一些阻抗的不连续点。当信号通过这些不连续点时便发生“反射”现象,造成波形畸变,产生反射噪声。另外,较长的传输线必然存在着较大的分布电容和杂散电感,信号传输时将有一个延迟,信号频率越高,延迟越明显,造成的反射越严重,信号波形产生的畸变也就越厉害。这就是所谓的“长线传输的反射干扰”。图1是为了演示这种“长线反射”的实验电路,图2是该电路的各点输出波形。图2(a)是脉冲信号发生器的输出波形,图2(b)是“与非门1”的输出再不连接电缆时的波形,可以看到,该波形同a的输入信号一样,是没有任何畸变的1MHz反向方波。图2(c)是在接入场传输线后门1点波形,可见该波形出

传输线的反射干扰

◆ 河南师范大学物理学院/朱明杰◆ 新乡医学院/高智贤

◆ 河南师范大学物理学院/吴慎山

摘要: 本文首先分析了电信号在长线传输中电压反射引起电信号畸变的原因,叙述了传输线的阻抗特性和阻抗匹配,给出了相应的抗干扰措施。关键词:传输线,反射干扰,阻抗匹配, 特性阻抗.

现了“振荡”和“台阶”;在传输线的终端,信号不仅有“振荡”,还出现了幅度高达-6V左右的“过冲”图2(d)。实验进一步证明,传输线越长,信号的畸变越严重,当传输线达到10m时,信号波形已面目全非了。

对于TTL器件来说,“过冲”超过6V时,对器件输入端的P-N结就有造成损坏的可能。同时从+3V~-6V的大幅度下降,将会对邻近的平行信号产生严重的串扰,且台阶将造成不必要的延时,给工作电路造成不良的后果。一旦形

成震荡,危害就更严重,这种振荡信号将在信号的始端和终端同时直接构成信号噪声,从而形成有效的干扰。

三.信号传输线的主要特性及阻抗匹配

图1 “长线反射”实验电路

图2 实验电路各点的输出波形

93

2007. 9 / 电子与电脑Discourse

科技论文

1.信号传输线的特征阻抗

对于计算机及数字系统来说,经常使用的信号传输线主要有单线(含接连线和印制线等)、双绞线、带状平行电缆、同轴电缆和双绞屏蔽电缆等。传输线的特性参数很多,与传输线的反射干扰有关的参数主要有延迟时间和波阻抗。一般说来,反显得信号延迟时间最短,同轴电缆较长,双绞线居中,约为6ns/m。波阻抗为单线最高,约为数百欧,双绞线的波阻抗,双绞线的波阻抗一般在100Ω-200Ω之间,且绞花越短,波阻抗越低。从抗干扰的角度讲,同轴电缆最好,双绞线次之,而带状电缆和单线最差。

2.阻抗的匹配

当传输线终端不匹配时,信号被反射,反射波达到始端时,如始端不匹配,同样产生反射,这就发生了信号在传输线上多次往返反射的情况,产生严重的反射干扰。因此要尽可能做到始端和终端的阻抗匹配,是抑制反射干扰的有效途径。为此,确定“长线”的最佳长度是至关重要的。

在实际实践中,一般以公式的经验来决定实际电路信号传输线的最大允许不匹配长度(也即“长线”界限)。其中,为电路转换边沿的平均宽度,对于常用的中速TTL电路,取15ns,为传输线的延迟时间。可以计算出,其最大允许匹配长度分别为1m,0.6m和0.4m,否则应考虑阻抗匹配。对于高速运行的ECL器件,由于其传输时间只有4ns-5ns,故传输长度一般超过20cm时,就应考虑匹配问题。

阻抗匹配的方法可以分为始端阻抗匹配和终端阻抗匹配。

始端阻抗匹配的方法是在电路的输出端,即传输线的输入端串接一个电阻R,使电路的输出电阻(对TTL而言分别为14R和135R)与所用传输线的波阻抗(如双绞线典型波阻抗为130R)相近似,如图3所示。这种方法简单易行,波形畸变也较小。但由于电流流经,使在线低压电平上升,从而降低信号低电平的噪声容限。一般规定低电平的升高要小于0.2V,为此应考虑减少负载们的个数来减小电阻R上

的电压降。

图3 始端匹配

无源终端匹配可以在接收端的逻辑门的输入端,即传输线的终端并联一个电阻,其阻值应近似等于传输线的波阻抗,如图4所示。这种方法一般仅限于发送端采用功率驱动门的场合,如用普通逻辑门输出时,并联这样小的电阻负载,会使其输出高电平下降,从而一般各项电路的高电

平噪声容限。

有源终端并联匹配,如图5,可以克服无源终端并联匹配时所造成的高电平噪声容限下降。在图中交流状态下,电源可视为短路,与的并联值等于传输阻抗的波阻抗。

4 振铃现象的产生及抑制

由于任何传输线都不可避免地存在着引线电阻、引线电感和杂散电容,因此,一个标准的脉冲信号在经过较长的传输线后,极易产生上冲和振铃现象。大量的实验表明,阴线电阻可使脉冲的平均振幅减小;而杂散电容和引线电感的存在,则是产生上冲和振铃的根本原因。在脉冲前沿上升时间相同的条件下,阴线电感越大,上冲及振铃现象就越严重;杂散电容越大,则是波形的上升时间越长;而引线电阻的增加,将使脉冲振幅减小。

在实际电路中,采用下列几种方法来来减小和抑制上冲及振铃。

(1)串联电阻。利用具有较大电阻的传输线或是人为地串入适当的阻尼电阻,可以减小脉冲的振幅,从而达到减小上冲和振铃程度的目的。但当传入电阻的数值过大时,不禁脉冲幅度减小过多,而且使脉冲的前沿产生延迟。因此,串入的阻尼电阻值应适当,并且应选用无感电阻,电阻的连接为值应靠近接收端。

(2)减小引线电感。设法减小线路及传输线的引线电感

图4 无源终端并联匹配

图5 有源终端并联匹配

94CompoTech China / 2007. 9

是最基本的方法,总的原则是:尽量缩短引线长度;加醋到线和印制铜箔的宽度;减小信号的传输距离,采用引线电感小的元器件等,尤其是传输前沿很陡的脉冲信号时更应注意这些问题。

(3)由于负载电路的等效电感和等效电容同样可以影响发送端,使之脉冲波形产生上冲和振铃,因此,应尽量减小负载电路的等效电感和电容。尤其是负载电路的接地线过长时,形成的地线电感和杂散电容相当可观,其影响不容忽视。

(4)逻辑数字电路中的信号线可增加上拉电阻和交流终端负载,如图6所示。上拉电阻(可取)的接入,可将信号的逻辑高电平上拉到5V。交流终端负载电路的接入不影响支流驱动能力,也不会增加信号线的负载,而高频振铃现象却可得到有效的抑制。

上述振铃除了与电路条件有关外,还与脉冲前沿的上升时间密切相关。即使电路条件相同,

当脉冲前沿上升时间很短时,上冲的峰值将大大增加。一般对于前沿上升时间在1以下的脉冲,均考虑产生上冲及振铃的可能。因此,在脉冲信号频率的选择问题上,应考虑在满足系统速度要求的前提下,能选用较低频率的信号绝不选用高频信号;如无必要,也不应过分要求脉冲的前沿

图6 上拉电阻的使用和交流终端负载

非常陡峭。这对从根本上消除上冲和振铃视听有利的。

五.结束语

理想的匹配状态实际上是不存在的,而且逻辑电路的输入和输出阻抗都具有非线性,且传输线的引线电感和线路的杂散电容的存在也是不可避免的。因此,即使是最好的匹配,也只能是在不同程度上对反射干扰进行了抑制,使其不致影响系统的正常工作。因而在实际电路中尽量缩短传输线的长度,则是至关重要和最根本的方法。

[1] 谷树忠.信号长线传输的干扰与抗干扰[J ].电工技术杂志,2000, (12).

[2] 徐瑛,叶璐. 实现数据长线传输的方法[J].煤矿自动化,2000, (01) .[3] 王丽荣. 一种数字CCD相机输出信号长线传输方法[J].半导体光电 , 2004, (04) .

[4] 凌树涛. 关于λ/4长传输线的阻抗变换作用[J]. 杭州师范学院学报,1998, (03).

[5] 毛军发,李征帆. 非均匀传输线综合的特征法. 电子学报[J].1996, (05).

[6] 席兵. 关于传输线阻抗匹配问题的分析[J].重庆邮电学院学报, 1999, (02) .

[7] 刘中信. 阻抗匹配技术简介[J] .四川通信技术, 1997, (03) .

参考文献:

新闻

Digi-Key 公司日前宣布,其已与RF Micro Devices, Inc.(简称RFMD)公司签订分销协议。

RFMD是设计和制造推动移动通信应用的高性能射频系统及解决方案的全球领导者。RFMD 公司的功率放大器、传输模块、蜂窝收发器和片上系统 (SoC) 解决方案可实现全球移动性,提供更高的连接能力,并支持当代及下一代移动手持设备、蜂窝基站、无线局域网 (WLAN) 和全球定位系统(GPS)。

Digi-Key 公司库存的RFMD 产品为射频集成电路和模

Digi-Key与RF MicroDevices签订

全球分销协议

块,包括射频放大器和评估套件。这些产品列于 Digi-Key 公司印刷目录和在线目录中,可直接通过 Digi-Key 购买。

Digi-Key 公司总裁 Mark Larson 先生指出:“我们非常高兴通过 RFMD 这家创新型企业的产品来完善我们的产品组合。我们相信,RFMD 公司的产品将引起构成我们客户基础的设计工程师和采购人员的极大兴趣。”

通过该分销协议的签署,Digi-Key 公司将能同时满足客户在设计和量产期的需求。

作者联系:

河南师范大学物理学院 2005级研究所

LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施 中讯邮电咨询设计院有限公司 2014年06月

目次 1干扰问题现象 (3) 2干扰站点比例 (3) 3 干扰问题原因 (3) 3.1互调干扰分析 (3) 3.2互调干扰的影响因素 (6) 3.3功率容量影响分析 (7) 4建议整改措施 (9) 4.1整改目标 (9) 4.2整改方案 (9) 4.3其他工作要求 (9)

LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施目前,广东联通1800MHz FDD-LTE室分建设方案大多为合路至原室分系统,开通后出现了WCDMA室分底噪异常抬升的干扰问题,严重影响了现网3G用户。为解决此类问题,广东联通网络建设部特制定《LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施》用于指导LTE室分工程建设。 1干扰问题现象 LTE室分合路至原系统激活之后,WCDMA室分RTWP有1-5dB的抬升;LTE模拟下行加载100%后,部分WCDMA室分RTWP有15-20dB的明显抬升。干扰现象如下图所示: LTE室分多系统合路干扰示意图1(D/W/L合路) 2干扰站点比例 前期专项研究工作主要在广州开展,广州FDD规模为560站,其中合路站点共374站,占比66.8%。目前已开通LTE室分168个,其中方案为合路站点111个;存在干扰站点15个,占比13.5%。 广分LTE站点互调干 扰处理进度0512.xlsx 3 干扰问题原因 3.1互调干扰分析 无源互调是射频信号路径中两个或多个射频信号因各种无源器件 (例如天线、电缆或连接器) 的非线性特性引起的混频干扰信号。在大功率、多信道系统中,铁磁材料、异种金属焊接点、金属氧化物接点和松散的射频连接器都会产生信号

目錄 第一章傳輸線理論 一傳輸線原理 二微帶傳輸線 三微帶傳輸線之不連續分析第二章被動元件之電感設計與分析一電感原理 二電感結構與分析 三電感設計與模擬 四電感分析與量測

第一章 傳輸線理論 傳輸線理論與傳統電路學之最大不同,主要在於元件之尺寸與傳導電波之波長的比值。當元件尺寸遠小於傳輸線之電波波長時,傳統的電路學理論才可以使用,一般以傳輸波長(Guide wavelength )的二十分之ㄧ(λ/20)為最大尺寸,稱為集總元件(Lumped elements );反之,若元件的尺寸接近傳輸波長,由於元件上不同位置之電壓或電流的大小與相位均可能不相同,因而稱為散佈式元件(Distributed elements )。 由於通訊應用的頻率越來越高,相對的傳輸波長也越來越小,要使電路之設計完全由集總元件所構成變得越來越難以實現,因此,運用散佈式元件設計電路也成為無法避免的選擇。 當然,科技的進步已經使得集總元件的製作變得越來越小,例如運用半導體製程、高介電材質之低溫共燒陶瓷(LTCC )、微機電(MicroElectroMechanical Systems, MEMS )等技術製作集總元件,然而,其中電路之分析與設計能不乏運用到散佈式傳輸線的理論,如微帶線(Microstrip Lines )、夾心帶線(Strip Lines )等的理論。 因此,本章以討論散佈式傳輸線的理論開始,進而以微帶傳輸線為例介紹其理論與公式,並討論微帶傳輸線之各種不連續之電路,以作為後續章節之被動元 1.1(a)。其中的集總元件電路模型描述,其中 (a) (b) i (z, t ) v z, t ) z

传输线反射以及终端电阻 传输线反射(reflection) 就是在传输线上的回波。信号功率(电压和电流)的一部分传输到线上并达到负载处,但是有一部分被反射了。如果源端与负载端具有相同的阻抗,反射就不会发生了。源端与负载端阻抗不匹配会引起线上反射,负载将一部分电压反射回源端。如果负载阻抗小于源阻抗,反射电压为负,反之,如果负载阻抗大于源阻抗,反射电压为正。布线的几何形状、不正确的线端接、经过连接器的传输及电源平面的不连续等因素的变化均会导致此类反射。 反射(reflection) 就是在传输线上的回波。信号功率(电压和电流)的一部分传输到线上并达到负载处,但是有一部分被反射了。如果源端与负载端具有相同的阻抗,反射就不会发生了。源端与负载端阻抗不匹配会引起线上反射,负载将一部分电压反射回源端。如果负载阻抗小于源阻抗,反射电压为负,反之,如果负载阻抗大于源阻抗,反射电压为正。布线的几何形状、不正确的线端接、经过连接器的传输及电源平面的不连续等因素的变化均会导致此类反射。 按照传输线理论,当负载与输出不匹配时,信号的传输为非理想行波状态(驻波或反射),会出现波形失真或衰减。阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,当它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。对于普通的宽频放大器 ,输出阻抗50 Q,功率传输电路中需要考虑阻抗匹配,可是如果信号波长远远大于电缆长度,即电缆长度可以忽略的话,就无须考惠阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了;反之则在传输中有能量损失。在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号质量的优劣。阻抗匹配的技术可以说丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理地应用,需要衡量多个方面的因素。例如,在系统设计中,很多采用的都是源端的串联匹配。对于什么情况下需要匹配,采用什么方式的匹配,为什么采用这种方式,以下逐一分析。例如,差分的匹配多数采用串联终端的匹配;时钟采用并联终端匹配。1)串联终端匹配串联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻 R,使源端的输出阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射。串联终端匹配后的信号传输具有以下特点:(1)由于串联匹配电阻的作用,驱动信号传播时以其幅度的50%向负载端传播。(2)信号在负载端的反射系数接近十1,因此反射信号的幅度接近原始信号幅度的50%。(3)反射信号与源端传播的信号叠加,使负载端接收到的信号与原始信号的幅度近似相同。(4)负载端反射信号向源端传播,到达源端后被匹配电阻吸收。(5)反射信号到达源端后,源端驱动电流降为0,直到下一次信号传输。相对并联匹配来说,串联匹配不要求信号驱动器具有很大的电流驱动能力。选择串联终端匹配电阻值的原则很简单,就是要求匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和与传输线的特征阻抗相等。理想的信号驱动器的输出阻抗为零,实际的驱动器总是有比较小的输出阻抗,而且在信号的电平发生变化时,输出阻抗可能不同。比如电源电压为+4.5 V的CMOS驱动器,在低电平时典型的输出阻抗为37 Q,在高电平时典型的输出阻抗为45 Q;TTL驵动器和CMOS驱动器一样,其输出阻抗会随信号的电平大小变化而变化。因此,对TTL或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。2)并联终端匹配并联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗很小的情况下,通过增加并联电阻使负载端输入阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,达到消除负载端反射的目的。实现形式分为单电阻和双电阻两种形式。并联终端匹配后的信

微波技术与天线实验报

(1)负载开路,负载短路,与负载匹配 负载开路与短路即为令终端负载L Z 为∞或0,而对于功率输出,当负载匹配时会得到最大的功率输出;对于电源电压输出,指电源内阻越小在内阻上的压降越小,会得到最大的电压输出,就是说电源的效率最大,当内阻r=0,电源的效率等于1(100%)。 (1)传输线的工作状态 传输线的工作状态取决于传输线终端所接的负载,有三种状态。其中负载开路与短路即为令终端负载L Z 为∞或0导致传输线工作于驻波状态,Z L =Z 0时传输线工作于行波状态。 行波状态:传输线上无反射波出现,只有入射波的工作状态。 当传输线终端负载阻抗等于传输线的特性阻抗,即Z L =Z 0时,线上只有入射波(反射系数为零)。此时 z z e U e Z I U z U '' =+= 'γγ20222 )( z z e I e Z Z I U z I ' +'=+= 'γγ20 0222)( 对于无损耗线=γj β,则

本实验用微带传输线模块模拟测量线。利用驻波测量技术测量传输线上的波,可以粗略地观察波腹、波节和波长,进而测量反射系数|Γ|和驻波比ρ。若条件允许可以使用反射测量电桥以较精确地测量反射损耗。 (1)实验仪器 RZ9908综合实验箱频率合成信号发生器电场探头频谱分析仪反射测量电桥终端负载(2)实验思路 用驻波分布法测量微带传输线上电磁波的波长。观测微带传输线上驻波分布,测量驻波的波腹、波节、反射系数和驻波比。 (3)实验过程 实验装置大致如下,应用实验箱固定模块可简化操作。 原理如下: 实验连接图如下:

微带传输线模块测量端开路(不接负载)。 把频率合成信号发生器设置成为:CENTER FREQUENCY=1000MHz,SPAN=1MHz,参考电平-30dBm,在保证信号不超出屏幕顶端的情况下,参考电平越小越好,尽量使信号谱线的峰值显示在屏幕的第一格和第二格之间。 频率合成信号发生器设置为输出频率1000MHz和最小衰减量。 如图1连接,逐次移动探头。记录探头位置刻度读数和频谱分析仪读数,必要时可调节信号发生器的输出功率或频谱分析仪的参考电平。 改变频率合成信号发生器的输出频率为800MHz,再重复进行驻波分布测试。 用反射测量电桥来测量驻波损耗,按图2连接好实验装置

关于地铁移动通信系统防干扰影响分析 发表时间:2018-10-01T19:22:58.900Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:黄科富[导读] 摘要:随着现代科技的迅猛发展,电信产业也随之发展,移动通信成为了现实生活中不可或缺的一部分。 南宁轨道交通集团广西南宁 530022 摘要:随着现代科技的迅猛发展,电信产业也随之发展,移动通信成为了现实生活中不可或缺的一部分。移动通信发展迅速,但由于地铁环境与地面环境的不同,通信条件也相对复杂,如何确保地铁通信的安全、顺畅,是解决问题的迫切需要。本文以某地地铁1号线为例,分析了通信存在的问题和原因,并给出解决的措施,确保地铁专用通信的高速流动,大大提高地铁通信的质量。 关键词:地铁;移动通信系统;互调影响 引言 地铁的无线通信系统是用于工作人员使用的专用网络无线通信系统和公共无线通信系统,包括专用网无线通信系统,是地铁运输的效率,确保安全,处理紧急情况的手段,让人们搭乘地铁,公共无线通信系统提供方便的通信。 一、某地铁无线专用网络通信系统 最先进的无线通信系统是在国际专业无线通信系统中被采用的800mhztetra的数字集群无线通信,具有强大的无线调度通信功能和高光谱效率、良好的语音质量和抗干扰能力。由芬兰、德国和英国等著名国际品牌,所使用的主要设备系统。地铁自动开关轨道车,1号线排,4号线排,紧急呼叫地铁司机排班。以及火车每个数据之间的信息,乘客广播消息,和一系列的特殊功能,可以完全满足在地铁运行中的具体要求。为未来的扩张地铁建设做出巨大的贡献。在网络通信系统中的无线专用网络具有许多特殊的特征,也值得指出的是,由于引入的信号系统提供了列车的信息,所以通信终端的列车具有“智能”识别系统和开关的功能。无线专网网络通信系统在德国西门子公司实现了自动监控系统接口,当列车运行在1号线,4号线,不同的线路,可以根据ATS系统对线路信息进行自动识别,并切换到相应的线路标识,相应的调度员有管辖权,确保不同线路调度操作的自动分区和命令隔离。 二、地铁通讯系统结构及特点 1、结构 地铁内部需要多个通信进行传输,但在某种程度上的通信之间会相互影响,在这种复杂的地铁里,被分为两种通信方式。一种是专用的移动通信,另一种是公共移动通信,地铁的专用沟通产生的独家通信调度,包括地下地铁、WLAN、调频广播和其他通信系统。大众传播是提供一个公共的无线系统,包括中国移动、联通、电信、通讯系统等。地铁通信系统的建设,各种大众传播是常用的,这被称为波尔模式,这是为了避免相互影响,公共和专用通信需要一种单独的构造。而铁路中适用的工作频率不能保持不变,是施工中最大的障碍,必须克服。 2、特点 到目前为止,在某些地方,公共无线通信系统是中国或世界的难题,在系统的设计和结构中引入了最丰富的无线接入系统中的一种,充分考虑了使用多种频率技术的多个系统之间的干扰问题,优化了诸如数字电视和FM无线电系统的移动通信信号的多个运营商,它有低插入损耗,广泛的、远程监控等其它优点,系统的可靠性非常高。某地地铁公共无线通信系统、中国移动和中国联通GSM,CDMA网络和中国的电信公司系统已被打开。例如同步开通了地铁的无线通信系统,和公共系统,这是国内的第一次,也是很少见的。某地地铁的公共无线通信系统打开了调频广播,无线系统,比如移动数字电视等,为其创造了条件。 三、地铁移动通信系统的抗干扰措施 1、地铁公共通信系统之间的抗干扰方法 公共通信系统是地下移动通信系统的重要部分,主要是运载乘客移动设备向公众提供相应的通信,然而,由于不同的乘客携带移动通信设备属于运营商,如果进入地铁环境,可以形成复杂的通信系统,存在于系统工作频带(或类似的)中,产生纠缠现象,影响地铁公共信息系统对地铁通信系统之间的主要抗干扰措施隔离装置的方法,以达到隔离干扰信号的目的,为了进一步防止每个系统之间的干扰,实现信息共享和通信的目的。在正常情况下,隔离装置主要采用POI隔离,可以达到超过90 db隔离,隔离效果更加理想,可以有效地实现干扰信号隔离,有效地避免或减少干扰现象的发生,进一步提高公共通信系统的运行可靠性。 2、抗干扰方法对地铁公共和特殊的移动通信系统 公共移动通信系统和专用移动通信系统是移动通信系统的一个重要部分,与两个系统的结构无关,也可以从实践中看出,内部公共移动通信系统和专用通信系统也是独立存在的,为了确保系统操作的可靠性,防止干扰现象的发生,需要合理地控制每个系统之间的距离,以达到有效防止干扰的目的。 另外,在当前的地铁移动信息系统中,在操作过程中,主要用于移动通信系统的抗干扰措施,有如下两种方式:(1)在信号源变送器到接收机的过程中,可以通过系统的损耗分配来隔离干扰,有效地保证了地铁移动通信系统的可靠性。(2)建立合理的垂直距离可以有效地实现隔离干扰,在移动通信系统的过程中设置设备,建立合理的范围,从而实现隔离干扰的目的,通过大量实践证明了各种系统之间的距离,可以有效地避免相邻频率系统之间的干扰现象,有效地保证地铁移动通信系统的可靠性。 结束语 本文主要论述了移动通信系统的结构,分析地铁移动通信系统的干扰特点,移动通信系统和抗干扰的主要措施,结合移动通信系统的结构,基于多年的工作体验,进行了分析。希望通过本文的分析,为提高地铁移动通信信号传输系统的可靠性,提出一些建议。 参考文献: [1]赵培,张阳.移动通信系统中互调的产生机制与干扰排查[A].中国通信学会.2011全国无线及移动通信学术大会论文集[C].中国通信学会:,2011:5. [2]YD/T 5 120--2005,无线通信系统室内覆盖工程设计规范[s]. [3]姜吉.2G和3G系统共存抗干扰问题:新型合路器初探[J].中国新通信,2009(5):6—9. [4]陶孟华.地铁内移动通信信号的分析和计算[J].铁道工程学报,2008(8):6—90.

第三章传输线理论 本章的目的是概述由集总电路向分布电路表示法过度的物理前提。在此过程中,推导出一个最有用的公式:一般的射频传输线结构的空间相关阻抗表示公式。正如我们知道的,频率的提高意味着波长的减小,该结论用于射频电路,就是当波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,电压和电流不再保持空间不变,必须把它们看做是传输的波。因为基尔霍夫电压和电流定律都没有考虑到这些空间的变化,我们必须对普通的集总电路分析进行重大的修改。本章重点介绍传输线理论,首先介绍传输线理论的实质,再介绍常用的几种传输线,其中重点介绍微带传输线,以及一般的传输线方程及阻抗的一般定义公式。 3.1传输线的基本知识 传输微波能量和信号的线路称为微波传输线。本节主要介绍传输线理论的实质以及理论基础 3.1.1传输线理论的实质 传输线理论是分布参数电路理论,它在场分析和基本电路理论之间架起了桥梁。随着工作频率的升高,波长不断减小,当波长可以与电路的几何尺寸相比拟时,传输线上的电压和电流将随着空间位置而变化,使电压和电流呈现波动性,这一点与低频电路完全不同。传输线理论用来分析传输线上电压和电流的分布,以及传输线上阻抗的变化规律。在射频阶段,基尔霍夫定律不再成立,因而必须使用传输线理论取代低频电路理论。 现在举例说明:分析一个简单的电路,该电路由内阻为R1的正弦电压源V1通过1.6cm的铜导线与负载电阻R2组成。电路图如下: 图3.1 简单电路

并且我们假设导线的方向与z轴方向一致,且它们的电阻可以忽略。我们假设振荡器的频率是1MHz,由公式 (3.1) 10m/s, rε=10, rμ=1 因此可以得到波长其中是相速度,=9.49×7 λ=94.86m.连接源和负载的1.6cm长的导线,在如此小的尺度内感受的电压空间变化是不明显的。 但是当频率提高到10GHz时情况就明显的不同了,此时波长降低到λ=p v/10 10=0.949cm,近似为导线长度的2/3,如果沿着1.6cm的导线测量电压,确定信号的相位参考点所在的位置是十分重要的。经过测量得知电压随着相位参考点的不同而发生很大的不同。 现在我们面临着不同的选择,在上图所示的电路中,假设导线的电阻可以忽略,当连接源和负载的导线不存在电压的空间变化时,如低频电路情况,才能有基尔霍夫电压定律进行分析。但是当频率高到必须考虑电压和电流的空间特性时,基尔霍夫电路定律将不能直接用。但是这种情况可以补救,假如该线能再细分为小的线元,在数学上称为无限小长度在该小线元上假定电压和电流保持恒定值。对于每一段小的长度的等效电路为: 图3.2 微带线的等效电路 但是具体到什么时候导线或者分立元件作为传输线处理,这个问题不能用简单的数字还给以确切的回答。从满足基尔霍夫要求的集总电路分析到包含有电压和电流的分布电路理论的过度与波长有关。此过度是在波长变得越来越与电路的平均尺寸可比拟的过程中,逐渐发生。根据一般的科研经验,当分立的电路元件平均尺寸长度大于波长的1/10时,就应该用传输线理论。例如在本例中1.6cm的导线我们能估算出频率为:

FDD-LTE模三干扰对速率影响分析及优化 同频组网系统最大的挑战是邻近小区间的同频干扰,对小区边缘用户的性能将造成很大的影响。同频干扰中,由于PCI模三相同造成的干扰是目前最常见的一种干扰,对用户的接入、切换和速率的申请都有一定的影响。因此需要分析总结模三干扰规避原则及优化方法,为今后FDD-LTE网络的大规模建设提供PCI 规划依据。 一、PCI模三干扰原理简介: 1、物理小区标识PCI(Physical Cell ID): PCI=Physical Cell ID,即物理小区 ID,是 LTE 系统中终端区分不同小区的无线信号标识(类似 CDMA 制式下的 PN)。PCI 和 RS 的位置存在一定的映射关系,相同 PCI 的小区,其 RS 位置相同,在同频情况下会产生干扰。 PCI=SSS码序列ID×3+PSS码序列ID,PSS码序列有3个,SSS码序列有168个,因此PCI取值范围为[0,503]共504个值 PCI值是映射到PSS、SSS的唯一组合,其中PSS序列ID决定RS的分布位置。 2、PCI 模3 干扰: 在同频组网、2X2MIMO的配置下,eNodeB间时间同步,PCI 模 3相等,意味着PSS码序列相同,因此RS的分布位置和发射时间完全一致。 LTE对下行信道的估计都是通过测量参考信号的强度和信噪比来完成的,因此当两个小区的PCI 模3相等时,若信号强度接近,由于RS位置的叠加,会产生较大的系统内干扰,导致终端测量RS的SINR值较低,我们称之为“PCI 模3干扰”。 二、PCI模三干扰表现及影响: 1、PCI模三干扰典型表现: 即使在网络空载时也存在“强场强低SINR”的区域,通常导致用户下行速率降低,严重的会导致掉线、切换失败等异常事件。 PCI 模3典型表现如下图所示:

怎样理解阻抗匹配 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R 越大,则输出电压Uo越高。再来计算一下电阻R消耗的功率为:P=I2×R=[U/(R+r)]2×R=U2×R/(R2+2×R×r+r2) =U2×R/[(R-r)2+4×R×r] =U2/{[(R-r)2/R]+4×r} 对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的。注意式中[(R-r)2/R],当R=r时,[(R-r)2/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U2/(4×r)。即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路。当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变,就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共扼匹配。在低频电路中,我们一般不考虑传输线的

匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是"短线",反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。 在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗不匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面书籍中的传输线理论。传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关。 例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75Ω,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50Ω的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为300Ω的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上

传输线的反射干扰分析 一.引言 在微机系统中,接口与其它设备之间的连接要通过一定长度的电缆来实现,在计算机内部,印制电路板之间需要通过焊接线来连接。在一些其它的脉冲数字电路中也存在这类事的问题。脉冲信号包含着很多的高频成分,即使脉冲信号本身的重复频率并不十分高,但如果前沿陡峭,在经过传输通道时,将可能发生信号的畸变,严重时将形成振荡,破坏信号的正常传输和电路的正常工作。脉冲信号的频率越高,传输线的长度越长,即便问题越严重。 二.传输线的反射干扰及其造成的危害 任何信号的传输线,对一定频率的信号来说,都存在着一定的非纯电阻性的波阻抗,其数值与集成电路的输出阻抗和输入阻抗的数值各不相同,在他们相互连接时,势必存在着一些阻抗的不连续点。当信号通过这些不连续点时便发生“反射”现象,造成波形畸变,产生反射噪声。另外,较长的传输线必然存在着较大的分布电容和杂散电感,信号传输时将有一个延迟,信号频率越高,延迟越明显,造成的反射越严重,信号波形产生的畸变也就越厉害。这就是所谓的“长线传输的反射干扰”。对于TTL器件来说,“过冲”超过6V时,对器件输入端的P-N结就有造成损坏的可能。同时从3V~-6V的大幅度下降,将会对邻近的平行信号产生严重的串扰,且台阶将造成不必要的延时,给工作电路造成不良的后果。一旦形成震荡,危害就更严重,这种振荡信号将在信号的始端和终端同时直接构成信号噪声,从而形成有效的干扰。 三.信号传输线的主要特性及阻抗匹配 1.信号传输线的特征阻抗 对于计算机及数字系统来说,经常使用的信号传输线主要有单线(含接连线和印制线等)、双绞线、带状平行电缆、同轴电缆和双绞屏蔽电缆等。传输线的特性参数很多,与传输线的反射干扰有关的参数主要有延迟时间和波阻抗。一般说来,反显得信号延迟时间最短,同轴电缆较长,双绞线居中,约为6ns/m。波阻抗为单线最高,约为数百欧,双绞线的波阻抗,双绞线的波阻抗一般在100Ω-200Ω之间,且绞花越短,波阻抗越低。从抗干扰的角度讲,同轴电缆最好,双绞线次之,而带状电缆和单线最差。 2.阻抗的匹配 当传输线终端不匹配时,信号被反射,反射波达到始端时,如始端不匹配,同样产生反射,这就发生了信号在传输线上多次往返反射的情况,产生严重的反射干扰。因此要尽可能做到始端和终端的阻抗匹配,是抑制反射干扰的有效途径。为此,确定“长线”的最佳长度是至关重要的。 在实际实践中,一般以公式的经验来决定实际电路信号传输线的最大允许不匹配长度(也即“长线”界限)。其中,为电路转换边沿的平均宽度,对于常用的中速TTL电路,取15ns,为传输线的延迟时间。可以计算出,其最大允许匹配长度分别为1m,0.6m和0.4m,否则应考虑阻抗匹配。对于高速运行的ECL器件,由于其传输时间只有4ns-5ns,故传输长度一般超过20cm时,就应考虑匹配问题。 阻抗匹配的方法可以分为始端阻抗匹配和终端阻抗匹配。 始端阻抗匹配的方法是在电路的输出端,即传输线的输入端串接一个电阻R,使电路的输出电阻(对TTL而言分别为14R和135R)与所用传输线的波阻抗(如双绞线典型波阻抗为130R)相近似,。这种方法简单易行,波形畸变也较小。但由于电流流经,使在线低压电平上升,从而降低信号低电平的噪声容限。一般规定低电平的升高要小于0.2V,为此应考虑减少负载们的个数来减小电阻R上的电压降。 无源终端匹配可以在接收端的逻辑门的输入端,即传输线的终端并联一个电阻,其阻值应近似等于传输线的波阻抗,。这种方法一般仅限于发送端采用功率驱动门的场合,如用普通

万方数据

PLC应用中干扰的分析及解决方法 作者:贾士伟 作者单位:庄河职业教育中心 刊名: 成才之路 英文刊名:THE ROAD TO SUCCESS 年,卷(期):2009,(4) 引用次数:0次 参考文献(3条) 1.谬常初PLC基础及应用 2003 2.吴小洪.张绍裘.吴冉泉.郑佑廉.吴乃优PLC软元件在电气系统可靠性设计中的应用[期刊论文]-电工技术杂志1999(2) 3.齐从谦PLC技术及应用 2000 相似文献(10条) 1.期刊论文李海宁.李智敏.LI Hai-ning.LI Zhi-min PLC控制系统的抗干扰分析-煤矿机械2005(11) 首先分析了PLC控制系统中干扰信号的来源、成因,并从硬件电路设计、软件程序编制、PLC选型、电缆布线等诸多方面研究探讨提高PLC控制系统抗干扰能力的方法和措施.随着PLC在自动控制领域的日益普及,这些方法和措施对于提高PLC控制系统的抗干扰能力具有重要的经济意义和实用价值. 2.期刊论文戎占宇.Rong Zhanyu PLC控制系统的抗干扰分析-山西焦煤科技2009(6) 对影响山西兴能发电有限公司辅网各系统PLC控制系统稳定性的主要干扰源、成因进行了分析.从硬件电路设计和软件程序编制入手,研究探讨提高PLC控制系统抗干扰能力的方法和措施.实践证明,这些方法和措施对提高PLC控制系统抗干扰能力具有普遍意义和实用价值. 3.期刊论文戎占宇.RONG Zhan-yu PLC控制系统的抗干扰分析-山西电力2008(1) 对影响山西兴能发电有限责任公司辅网各系统PLC控制系统稳定性的主要干扰源、成因进行了分析.从硬件电路设计和软件程序编制入手,探讨提高PLC控制系统抗干扰能力的方法和措施.实践证明,这些方法和措施对提高PLC控制系统抗干扰能力具有普遍意义和实用价值. 4.期刊论文李会娟.LI Hui-juan PLC控制系统传导干扰源与抗干扰分析-青海大学学报(自然科学版) 2008,26(1) 分析了PLC控制系统在实际应用中可能受到的传导干扰类型,提出了针对性的抗干扰措施. 5.期刊论文于兴泉.YU Xing-quan PLC控制系统中的抗干扰分析及措施-露天采矿技术2005(z1) 分析了PLC控制系统的干扰源和抗干扰措施,指出在工程应用时必须综合考虑控制系统的抗干扰性能,并提出抗干扰措施. 6.期刊论文王梦文.刘立新.WANG Meng-wen.LIU Li-xin PLC控制系统抗干扰分析-煤矿机械2005(3) 主要介绍电磁干扰源与干扰的分类,对PLC控制系统中电磁干扰的主要来源及其原因进行了分析,并且阐述了在工程应用中抗干扰的设计,说明了主要抗干扰所应采取的措施及方法. 7.期刊论文杨六顺.田松岳PLC控制系统中的抗干扰分析及措施-江西电力职业技术学院学报2004,17(1) 分析了PLC控制系统的干扰源和抗干扰措施,指出在工程应用时必须综合考虑控制系统的抗干扰性能,并提出抗干扰措施. 8.会议论文刘文峰PLC的干扰分析及抗扰措施2006 PLC作为一种广泛应用的现代化数控装置,会不同程度地受到电磁干扰的影响.有效地消除电磁干扰,提高PLC的抗干扰能力,是保障PLC正常运行的关键因素之一.本文主要介绍了PLC系统中电磁干扰的主要来源及其途径,并结合工程实践对几项主要的抗干扰措施做了阐述。 9.期刊论文周红英PLC控制系统中的抗干扰分析及措施-硅谷2008(5) 随着PLC应用越来越广泛,它的抗干扰问题也日益引起人们的重视.分析PLC控制系统中的主要干扰来源,并提出了几种PLC控制系统的具体抗干扰措施. 10.期刊论文左锐.ZUO Rui西门子PLC可编程序控制器的抗干扰分析-河北冶金2006(5) 介绍了西门子PLC可编程序控制器抗干扰措施的应用,分析了各种抗干扰措施的优缺点. 本文链接:https://www.doczj.com/doc/f55232338.html,/Periodical_cczl200904113.aspx 下载时间:2010年4月12日

PCB中的传输线理论 PCB板上的信号传输速率越来越高,PCB走线已经表现出传输线的性质.在集总电路中视为短路线的连线上,在同一时刻的不同位置的电流电压已经不同,所以集总参数在这时已经不起作用了,必须采用分布参数传输线理论来处理(注:如果线长度大于信号传输有效长度的1/6(1/4),那么我们就看做是一个分布式系统)。传输线的模型可以用图1表示: 单根传输线模型 如果是理想的无损传输线,这没有G 和 R。当然这也在现实中不存在的理想状况。所以,我们以下的考虑都是有损传输线。 对于图传输线的性质可以用电报方程来表达,电报方程如下: dU/dz = ( R + jwL) I dI/dz = ( G +jwC) U 电报方程的解为: 通解中的 由于R, G 远小于 jwL、jwC,所以通常所说的阻抗是指: 从通解中可以看到传输线上的任意一点的电压和电流都是入射波和反射波的叠加,传输因此传输线上任意一点的输入阻抗值都是时间、位置、终端匹配的函数,再使用输入阻抗来研究传输线已经失去意义了,所以引入了特征阻抗、行波系数、反射系数的概念描述传输线。 特征阻抗的物理意义就是:入射波的电压和入射波的电流的比值,或反射波的电压和反射波电流的比值。 电磁波在介质的中的传输速度只与介质的介电常数或等效介电常数有关。 根据经验:FR4内层带状线的传输速度为180ps/inch,表层微带线的传输速度为 140~180ps/inch。 PCB常见的传输线主要有以下几种: 1.1.1 微带线(Microstrip)

式中: w--导线宽度 t --导线厚度 h--介质厚度适用范围: w/h 的比值在0.1~1.0之间; 相对介电常数在1~15之间; 地线宽度大于信号线宽度7倍以上。 1.1.2 嵌入式微带线(Embedded Microstrip) 式中: w--导线宽度 t--导线厚度 h--介质厚度适用范围: w/h 的比值在0.1~1.0之间; 相对介电常数在1~15之间; 地线宽度大于信号线宽度7倍以上。 1.1.3 差分线(Differential Pair)

使用无线通信网络中常见干扰分析及防范措施无线通信网络,由于技术日趋成熟,信号清晰、稳定,架设使用方便,在各个专用行业中被广泛采用。但是由于种种原因,在实际应用中往往受到许多信号的干扰,如果处理不好,轻则使接收机信噪比恶化,通信质量下降,重则使通信无法正常进行。因此对通信过程中产生干扰信号的成因进行分析,最大限度地抑制干扰信号,优化通信网是十分必要的。下面笔者就对与无线网络系统有关的无线电干扰的原因进行分析,并提出一些解决的方法。 一、外部噪声干扰 外部噪声干扰一是来源于天电、宇宙和太阳的自然噪声,其特点是强度大、时间短,往往很难克服,但干扰只是瞬间的。由于我们公安边防系统超短波无线通信采用的是 350MHz频率,所以受到的干扰不大,可忽略不考虑。二是来源于工业电器、高压输电线、电汽车辆等人为噪声,其特点是频谱宽、噪声强度随频率的升高而下降,噪声源的数量随地点和时间而随机变化。这些干扰主要与电台的工作频率和台站的位置选择有关,通常只要适当选取工作频点,合理选择台站的位置,就可以把干扰控制在允许的范围内。对于汽车点火系统的干扰可采用屏蔽或滤波措施,也可选用带有噪声限制器和噪声熄灭器的接收机来抑制或消除干扰。 二、通信设备本身的干扰

通信设备本身产生的干扰主要是指收、发信机及天线等内部产生的噪声干扰。包括发信和边带噪声,发信和杂散辐射,接收机杂散响应,邻道辐射干扰等干扰因素。在超短波通信电台的收、发信机中,主振晶体振荡器、调制器、倍频器、放大器等部件在工作时都会产生热噪声,这些噪声一旦被调制就会形成干扰信号发射出去。当电源滤波不好时,外界的杂散电磁波及噪声也会串扰进电源电路,经各次交流脉动谐波进入发射电路形成发射噪声。发射机的寄生辐射和邻道辐射以及接收机的寄生响应(组合波干扰)等设备自身机制因素都会对通信的效果带来影响。通信设备本身的影响可以通过选择性能优良的设备来减小干扰,在选择购买设备时,要选择性能优良的设备。性能指标要尽量满足接收机的寄生响(小于-8dB),互调衰减应大于70dB,阻塞干扰应大于或等于95dB,发射机的邻道和寄生辐射应小于70db等几项技术指标。 三、通信网络中的干扰 在无线电通信网中,由于众多电台之间的相互作用,相互影响,可产生互调干扰、阻塞干扰、邻道干扰和同频干扰,其中互调干扰、阻塞干扰和同频干扰对通信网影响较严重,应格外注意。 互调干扰的基本原因是由于部件的非线性引起的。一是多个频率信号加至非线性器件上产生大量组合频率。二是无线系统内部,系统之间频率和功率关系不协调。如发射机末级和接收前级电路的非线性因素造成发信机互调和接收机互调。此外,发射机天馈线的接触不良及无线接插件的失配也会引起互调干扰。

实验一:传输线理论 * (Transmission Line Theory ) 一. 实验目的: 1. 了解基本传输线、微带线的特性。 2. 利用实验模组实际测量以了解微带线的特性。 3. 利用MICROWA VE 软件进行基本传输线和微带线的电路设计和仿真。 二、预习内容: 1.熟悉微波课程有关传输线的理论知识。 2.熟悉微波课程有关微带线的理论知识。 四、理论分析: (一)基本传输线理论 在传输线上传输波的电压、电流信号会是时间及传输距离的函数。一条单位长度传输线的等效电路可由R 、L 、G 、C 等四个元件来组成,如图1-1所示。 假设波的传播方向为+Z 轴的方向,则由基尔霍夫电压及电流定律可得下列 二个传输线方程式: 此两个方程式的解可写成: 0)()()()() (22 2=+---z V LG RC j z V LC RG dz z V d ωω0)()()()()(2 2 2=+---z I LG RC j z I LC RG dz z I d ωω 图1-1单位长度传输线的等效电路

z z e V e V z V γγ--++=)( (1-1) ,z z e I e I z I γγ--+-=)((1-2) 其中V +,V -,I +,I - 分别是信号的电压及电流振幅常数,而+、-则分别表示+Z ,-Z 的传输方向。γ则是传输系数(propagation coefficient ),其定义如下: ))((C j G L j R ωωγ++= (1-3) 而波在z 上任一点的总电压及电流的关系则可由下列方程式表示: I L j R dz dV ?+-=)(ω V C j G dz dI ?+-=)(ω (1-4) 式(1-1)、(1-2)代入式(1-3)可得: C j G I V ωγ+=++ 一般将上式定义为传输线的特性阻抗(Characteristic Impedance )——Z O : C j G L j R C j G I V I V Z O ωωωγ++=+===--++ 当R=G=0时,传输线没有损耗(Lossless or Loss-free )。因此,一般无耗传 输线的传输系数γ及特性阻抗Z O 分别为: LC j j ωβγ== , C L Z O = 此时传输系数为纯虚数。大多数的射频传输线损耗都很小;亦即R <<ωL 且G <<ωC 。所以R 、G 可以忽略不计,此时传输线的传输系数可写成下列公式: βαωγj C G L R LC LC j +=?? ? ??++≈2 (1-5) 式(1-5)中与在无耗传输线中是一样的,而α定义为传输线的衰减常数(Attenuation Constant ),其公式分别为: LC j ωβ=, )(2 1 2o o GZ RY C G L R LC +=??? ??+= α 其中Y 0定义为传输线的特性导纳(Characteristic Adimttance), 其公式为: L C Z Y O O ==1 (二)负载传输线(Terminated Transmission Line ) (A )无损耗负载传输线(Terminated Lossless Line ) 考虑一段特性阻抗为Zo 的传输线,一端接信号源,另一端则接上负载,如

传输线阻抗匹配方法 匹配阻抗的端接有多种方式,包括并联终端匹配、串联终端匹配、戴维南终端匹配、AC终端匹配、肖特基二极管终端匹配。 1.并联终端匹配 并联终端匹配是最简单的终端匹配技术,通过一个电阻R将传输线的末端接到地或者接到V CC上。电阻R的值必须同传输线的特征阻抗Z0匹配,以消除信号的反射。终端匹配到V CC可以提高驱动器的源的驱动能力,而终端匹配到地则可以提高电流的吸收能力。 并联终端匹配技术突出的优点就是这种类型终端匹配技术的设计和应用简便易行,在这种终端匹配技术中仅需要一个额外的元器件;这种技术的缺点在于终端匹配电阻会带来直流功率消耗。另外并联终端匹配技术也会使信号的逻辑高输出电平的情况退化。将TTL输出终端匹配到地会降低V OH的电平值,从而降低了接收器输入端对噪声的免疫能力。 对长走线进行并联终端匹配后仿真,波形如下: 2.串联终端匹配 串联终端匹配技术是在驱动器输出端和信号线之间串联一个电阻,是一种源

端的终端匹配技术。驱动器输出阻抗R0以及电阻R值的和必须同信号线的特征阻抗Z0匹配。对于这种类型的终端匹配技术,由于信号会在传输线、串联匹配电阻以及驱动器的阻抗之间实现信号电压的分配,因而加在信号线上的电压实际只有一半的信号电压。 而在接收端,由于信号线阻抗和接收器阻抗的不匹配,通常情况下,接收器的输入阻抗更高,因而会导致大约同样幅度值信号的反射,称之为附加的信号波形。因而接收器会马上看到全部的信号电压(附加信号和反射信号之和),而附加的信号电压会向驱动端传递。然而不会出现进一步的信号反射,这是因为串联的匹配电阻在接收器端实现了反射信号的终端匹配。 串联终端匹配技术的优点是这种匹配技术仅仅为系统中的每一个驱动器增加一个电阻元件,而且相对于其它的电阻类型终端匹配技术来说,串联终端匹配技术中匹配电阻的功耗是最小的,而且串联终端匹配技术不会给驱动器增加任何额外的直流负载,也不会在信号线与地之间引入额外的阻抗。 由于许多的驱动器都是非线性的驱动器,驱动器的输出阻抗随着器件逻辑状态的变化而变化,从而导致串联匹配电阻的合理选择更加复杂。所以,很难应用某一个简单的设计公式为串联匹配电阻来选择一个最合适的值。 对长走线进行串联终端匹配后仿真,波形如下: 3.戴维南终端匹配

1基站干扰分析 1.l基站干扰的种类 基站干扰的类型,可以按照以下方法来划分。 (1)按干扰情形划分 依据干扰情形,基站干扰可以分为基站对基站的干扰和基站对移动台或移动台对基站的干扰两类。 (2)按干扰频点划分 依据干扰频点,基站干扰有同频干扰和非同频干扰。 目前,移动通信系统经常采用同频道再用技术。同频道再用将会导致同频道干扰,相隔距离越远,同频道干扰越小,但频率利用率也会降低。在实际情况下,随着系统规模不断扩大,频率复用度必然增加,从而同频道干扰的产生机率也会大大增加。 (3)按移动通信的频段划分 依据移动通信的频段,基站干扰分为上行干扰和下行干扰。 上行干扰是指干扰信号在移动通信网络的上行频段。基站受外界射频信号的干扰,将导致基站的有效覆盖范围减小。 下行干扰是指干扰信号在移动通信网络的下行频段。手机接收信号时无法区分干扰信号和正常基站信号,从而使手机与基站的联络中断。 (4)按干扰源的种类划分 依据干扰源的种类,基站干扰包括强信号干扰、固定频率的干扰、杂散干扰和互调干扰等。 强信号干扰是指合法的信号占用合法的频率,但由于功率过大造成邻近频段接

收设备阻塞。 固定频率的干扰是指干扰源工作于移动通信的频段,上下行频段都有可能,其干扰频率几乎不变。 杂散干扰是由于干扰源滤波特性不能满足技术要求,其带外信号以噪声的形式出现在相邻频段内,抬高被干扰基站的噪声基底,致使接收机灵敏度降低,上行链路性能变差。 互调干扰是由外部一个或多个无线信号源经过机壳或馈线进入接收设备的非线性放大器而产生的。外部信号与外部信号或外部信号与发射机本身的信号相互混合,可以产生新频率的互调信号。 (5)按干扰源设备分类 依据干扰源设备,常见的基站干扰有电视增补器、影碟机、宽带交换机干扰等。 (6)按干扰的来源划分 依据干扰的来源,可以将干扰分为系统内部干扰和系统外部干扰。外部干扰是指来自数字集群系统之外的干扰。内部干扰是指来自于数字集群系统自身的干扰,例如干扰源是其他直放站、基站,或基站本身。 1.2基站干扰产生的原因 移动通信系统中无线电波传播的特性。决定了其在通信过程中必然受到外界多种因素的影响,因此,外来电波的干扰是造成移动通信系统干扰的主要原因之一。此外,由于移动通信系统的复杂性,它还一定在程度上受到网络内部其他因素的影响,如同频干扰、邻频干扰、互调干扰,以及其他因网络参数设定不当而造成的干扰等。外来电波的干扰与外界环境有关,在这里不作详细描述。本文主要介绍移动系统内部原因造成的干扰。