课时分层作业(十二)

(时间:15分钟分值:50分)

一、选择题(本题共6小题,每小题6分)

1.人类认识原子核的复杂结构并进行研究是从( )

A.发现电子开始的

B.发现质子开始的

C.进行α粒子散射实验开始的

D.发现天然放射现象开始的

[解析]自从贝可勒尔发现天然放射现象,科学家对放射性元素、射线的组成、产生的原因进行了大量的研究,逐步认识到原子核的复杂结构,选项D 正确.

[答案] D

2.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是( )

A.γ射线的贯穿作用

B.α射线的电离作用

C.β射线的贯穿作用

D.β射线的中和作用

[解析]因α射线的电离作用使空气电离,从而使带电体所带的电荷很快消失,选项B正确.

[答案] B

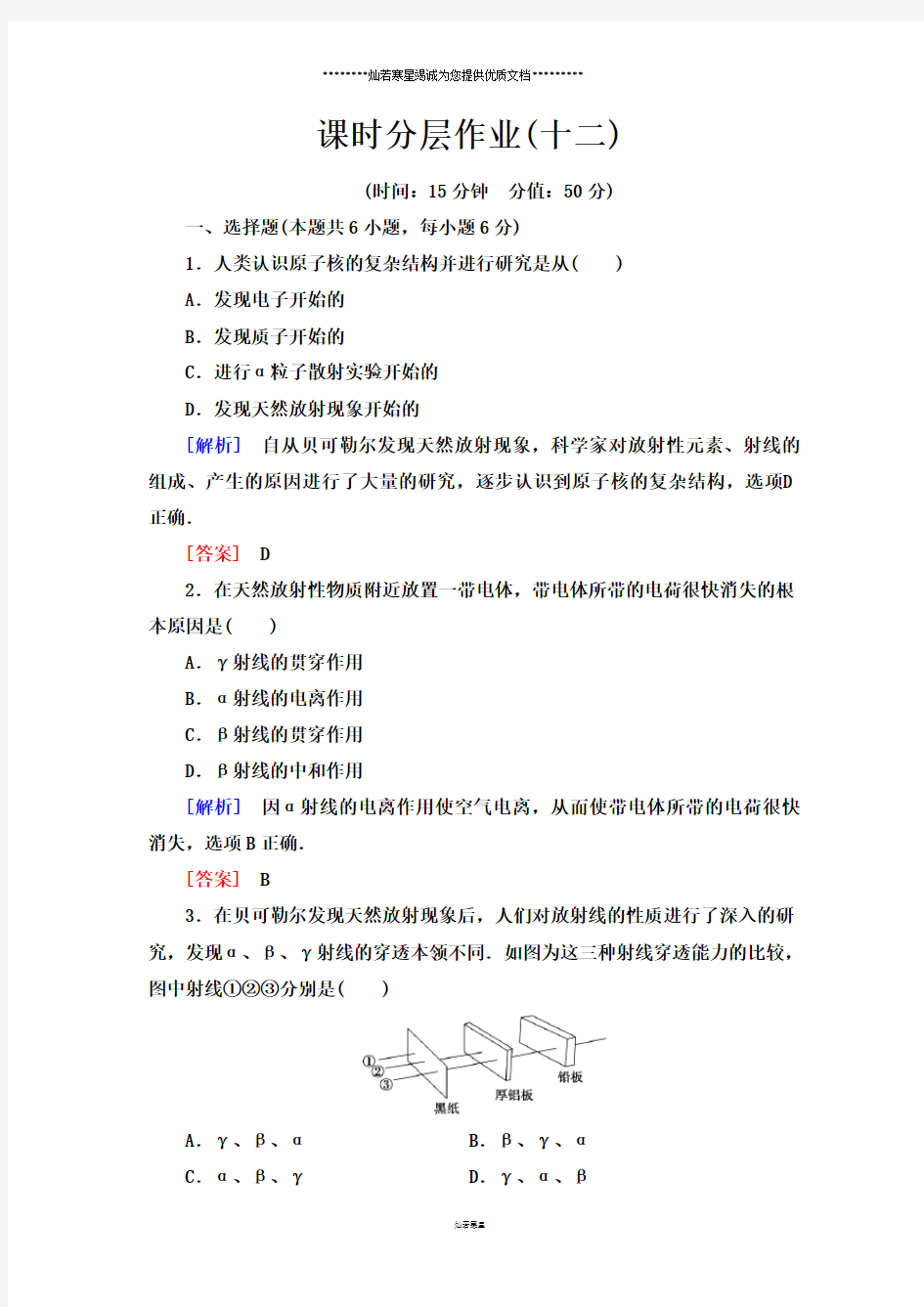

3.在贝可勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入的研究,发现α、β、γ射线的穿透本领不同.如图为这三种射线穿透能力的比较,图中射线①②③分别是( )

A.γ、β、αB.β、γ、α

C.α、β、γD.γ、α、β

[解析]α射线穿透能力最弱,不能穿透比较厚的黑纸,故①为α射线,γ射线穿透能力最强,能穿透厚铝板和铅板,故③为γ射线,β射线穿透能力较强,能穿透黑纸,但不能穿透厚铝板,故②是β射线,故C正确.[答案] C

4.下列现象中,与原子核内部变化有关的是( )

A.α粒子散射现象

B.天然放射现象

C.光电效应现象

D.原子发光现象

[解析]α粒子散射现象表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及核内部的变化,故A错误;天然放射现象是原子核内部发生变化自发地放射出α粒子或电子,从而发生α衰变或β衰变,反应的过程中核内质子数、中子数发生变化,故B正确;光电效应现象是原子核外层电子脱离原子核内部的束缚而逸出,没有涉及原子核内部的变化,故C错误;原子发光现象是原子跃迁形成的,即电子从高能级向低能级跃迁,释放的能量以光子形式辐射出去,没有涉及原子核内部的变化,故D错误.

[答案] B

5.在元素周期表中查到铅的原子序数为82,一个铅原子质量数为207,下列说法正确的是( )

A.核外有82个电子,核内有207个质子

B.核外有82个电子,核内有82个质子

C.核内有82个质子,207个中子

D.核内有125个核子

[解析]在元素周期表中查到铅的原子序数为82,即一个铅原子中有82个质子,由于原子是电中性的,则核外电子有82个.根据质量数等于质子数与中子数之和可知,铅原子核的中子数为207-82=125.只有选项B正确.[答案] B

6.(多选)已知226

88Ra是228

88

Ra的一种同位素,则下列说法正确的是( )

A.两者具有相同的质子数和不同的质量数B.两者具有相同的中子数和不同的原子序数

2017年01月19日阿甘的高中物理组卷 一.选择题(共30小题) 1.下列核反应方程中X代表质子的是() A. B. C. D. 2.太阳能是由于太阳内部高温高压条件下的聚变反应产生的,下列核反应属于聚变反应的是() A.→ B.→ C.→ D.→ 3.某原子核内有核子N个,其中包含质子n个,当核经过一次α衰变和一次β衰变后,它自身变成一个新的原子核,可知这个新的原子核内() A.有核子(n﹣3)个B.有核子数(N﹣4)个 C.有中子(N﹣n﹣1)个D.有质子(n﹣1) 4.下列说法正确的是() A.当大批氢原子从4能级跃迁到1能级时,氢原子会产生3种频率的光子

B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型 C.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 D.对放射性物质施加压力,其半衰期将减少 5.居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料.这些材料都不同程度地含有放射性元素.有些含有铀和钍的花岗岩会释放出放射性惰性气体氡,而氡发生衰变,放射出α、β、γ射线,很容易对人体造成伤害.下列的说法中正确的是() A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核经过7.6天后就全部衰变完了 B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的 C.γ射线一般伴随α射线或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱 D.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少4 6.铝箔被α粒子轰击后发生了以下核反应:→.下列判断正确的是() A.n是质子B.n是电子 C.X是P的同位素 D.X是的同位素 7.下列说法正确的是() A.γ射线在电场和磁场中都不会发生偏转 B.β射线比α射线更容易使气体电离 C.太阳辐射的能量主要来源于重核裂变

第一章原子结构与元素周期律 第一节原子结构 一.教材分析 (一)知识脉络 通过初中的化学学习,同学们已经知道原子是由原子核和核外电子构成的。本节教材,就是要在已有经验的基础上继续深入地探讨原子核的结构以及核外电子的排布的规律,并利用原子结构的知识解释某些元素的部分性质,使学生初步了解原子的最外层电子排布与元素的性质(得失电子能力、化合价等)的关系。同时,通过原子结构知识的学习,为后阶段学习元素周期律、元素周期表和分子结构打下基础。 (三)新教材的主要特点:

新教材(必修)与旧教材相比,删掉了描述核外电子运动特征的电子云;降低了核外电子排布规律的要求;增加了原子结构示意图,元素的部分化学性质与原子的最外层电子排布的关系;调整了核素、同位素在教材中出现的位置。使得它更符合知识的逻辑关系,符合学生认识规律。同时,新教材更注重了让学生参与学习,提高了学生学习的主动性,更注重了学生能力的培养。 二.教学目标 (一)知识与技能目标 1.引导学生认识原子核的结构,懂得质量数和 A Z X的含义,掌握构成原子 的微粒间的关系;知道元素、核素、同位素的涵义;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。 2.引导学生了解原子核外电子的排布规律,使他们能画出1~18号元素的原子结构示意图;了解原子的最外层电子排布与元素的原子得、失电子能力和化合价的关系。 (二)过程与方法目标 通过对构成原子的微粒间的关系和氢元素核素等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。 (三)情感态度与价值观目标 1.通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。 2.通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。 3.通过“化学与技术----放射性同位素与医疗”,引导学生关注化学知识在提高人类生活质量中所起的作用。 4.通过“未来的能源----核聚变能”,引导他们关注与化学有关的热点问题,形成可持续发展的思想。 三.教学重点、难点 (一)知识上重点、难点:构成原子的微粒间的关系和核外电子排布规律。 (二)方法上重点、难点:培养分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程。四.教学准备 (一)学生准备:上网查阅,C在考古上的应用;核素、同位素在生产和生活中的应用。搜集有关原子结构模型的资料。

高中物理选修3-5原子物理高频考点必记清单 考点一:波粒二象性 一、物理学史: 1.普朗克能量子论观点:1900年德国物理学家普朗克提出,电磁波的发射和吸收是不连续的,而是一份一份的,每一份电磁波的能量νεh =。 2.爱因斯坦光子论:1905爱因斯坦提出,空间传播的光也是不连续的,而是一 份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频 成正比。即:νεh =. 3.赫兹最早发现了光电效应现象。 4. 德布罗意指出,实物粒子也具有波动性,这种波称为德布罗意波,也叫物质波。满足下列关系:P h h ==λεν,(P 为粒子动量) 二、物理现象 1.热辐射现象(了解):任何物体在任何温度下都要发射各种波长的电 磁波,并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都与温度有关。 这种由于物质中的分子、原子受到热激发而发射电磁波的现象称为热 辐射。 2.光电效应现象:在光(包括不可见光)的照射下,从金属中发射出电子的现象。发射出的电子称为光电子。 3.康普顿效应(了解):1923年,美国物理学家康普顿在研究x 射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的 现象,即散射光中除了有原波长λ0的x 光外,还产生了波长λ>λ0 的x 光,其波长的增量随散射角的不同而变化。 这种现象称为康普顿效应(Compton Effect)。 三、物理规律

1.黑体辐射规律(了解):黑体具有向四周辐射能量的本领,又有吸收外界辐射来的能量的本领(在任何温度下,全部吸收任何波长的辐射)。实验规律:(1)随着温度的升高,黑体的辐射强度都有增加; (2)随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动。(右图) 2光电效应规律(重点):①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生 光电效应,低于极限频率的光不能发生光电效应。 ②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大。 ③饱和光电流强度(反映单位时间发射出的光电子数的多少)与入射光强度成正比。 ④光电子的发射一般不超过10-9秒(光电效应的瞬时性)。 3.爱因斯坦光电效应方程(重点):0W h E k -=ν。E k 是光电子的最大初动能,当E k =0 时,νc 为极限频率,νc =h W 0. 四、光的波粒二象性 物质波 康普顿效应和光电效应说明光具有粒子性,光的干涉和衍射等现象说明光具有波动性。因此光具有波粒二象性。 大量光子表现出的波动性强,少量光子表现出的粒子性强;频率高的光子表现出的粒子性强,频率低的光子表现出的波动性强。实物粒子也具有波动性,这种波称为德布罗意波,也叫物质波。满则下列关系:P h h ==λεν,。从光子的概念上看,光波是一种概率波。 考点二:原子结构

高中物理-原子核的组成课后练习 基础达标 1.使人类首次认识到原子核可变可分的事实依据是( ) A.电子的发现 B.α粒子散射实验 C.天然放射现象 D.原子核的人工转变 解析:电子的发现使人类认识到原子可分;α粒子散射实验确定了原子的核式结构模型;天然放射现象使人类首次认识到原子核是可变可分的;原子核的人工转变使人类开始掌握核变化. 答案:C 2.锶原子核的符号是Sr 95 38,那么它的原子( ) A.核外有38个电子、核内有95个质子 B.核外有38个电子、核内有57个中子 C.核外有57个电子、核内有57个质子 D.核外有57个电子、核内有38个质子 解析:元素符号的左下角表示的是质子数,原子核的电荷数就是核内的质子数;左上角表示的是核子数,中子数等于质量数(核子数)减质子数. 答案:B 3.下列关于α、β、γ射线的叙述中,正确的是…( ) A.α、β、γ射线都是电磁波 B.α射线由高速氦原子核组成 C.高速运动的电子流就是β射线 D.γ射线射入磁场时会发生偏转 解析:α射线是由氦核构成,β射线是高速电子流,γ射线是波长极短的电磁波. 答案:B 4.如图19-1-2所示,x 为未知放射源,若将磁铁移开后,计数器所得的计数率保持不变,其后将薄铝片L 移开,计数率大幅上升,则( ) 图19-1-2 A.纯β放射源 B.纯γ放射源 C.α、β混合放射源 D.α、γ混合放射源 解析:α射线是由氦核构成的,β射线是高速电子流,γ射线是波长极短的电磁波.α射线贯穿物质的本领最弱,不能透过薄铝片. 答案:D 5.下面的事实揭示出原子核具有复杂结构的是( ) A.α粒子散射实验 B.氢光谱实验 C.X 光的发现 D.天然放射现象 答案:D 6.下列说法中正确的是( ) A.氦4核中有4个质子,2个中子 B.氦4核与氦3核不是互为同位素 C.Be 10 4中的质子数比中子数少6 D.Si 30 14中的质子数比中子数少2

物理周练(7) 1.下列说法中正确的是() A.玻尔通过对氢原子光谱的研究建立了原子的核式结构模型 B.核力存在于原子核内任意两个核子之间 C.天然放射现象的发现使人类认识到原子具有复杂的结构 D.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 2.对玻尔理论下列说法中,不正确的是() A.继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设 B.原子只能处于一系列不连续的状态中,每个状态都对应一定的能量 C.用能量转化与守恒建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系 D.氢原子中,量子数N越大,核外电子的速率越大 3.下列科学家提出的原子物理理论中,对其中描述不正确的是() A.普朗克假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍 B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,其动量P、波长λ,满足γ=h/p C.贝可勒尔发现天然放射现象,揭示了原子核具有复杂结构 D.波尔的定态理论和跃迁理论,很好地解释了所有原子光谱的实验规律 4.如图是氢原子的能级示意图.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出光子a;从n=3的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子b.以下判断正确的是() A.在真空中光子a的波长大于光子b的波长 B.光子b可使氢原子从基态跃迁到激发态 C.光子a可使处于n=4能级的氢原子电离 D.大量处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多辐射2种不同谱线 5.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型.图中虚线表示原子核所 形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹.在α粒子从a运动到b、再 运动到c的过程中,下列说法中正确的是() A.动能先增大,后减小B.电势能先减小,后增大 C.电场力先做负功,后做正功,总功等于零D.加速度先变小,后变大 6.一群氢原子处于同一较高的激发态,它们向较低激发态或基态跃迁的过程中() A.可能吸收一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条暗线 B.可能发出一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条亮线 C.只吸收频率一定的光子,形成光谱中的一条暗线 D.只发出频率一定的光子,形成光谱中的一条亮线 7.如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激 发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同颜色的光.关于这些光下列 说法正确的是() A.由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子波长最长 B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子频率最小 C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的

《原子核的组成》教案 第一课时 一、教学目标 1.在物理知识方面要求. (1)了解原子核的人工转变.了解它的方法和物理过程. (2)了解质子和中子是如何被发现的. (3)会写核反应方程式. (4)了解原子核的组成,知道核子和同位素的概念. 2.掌握利用能量和动量守恒的思想来分析核反应过程.从而培养学生运用已知规律来分析和解决问题的能力. 3.通过发现质子和中子的历史过程,使学生认识通过物理实验研究和探索微观结构的研究方法及体会科学研究的艰巨性和严谨性. 二、重点、难点分析 1.重点是使学生了解原子核的人工转变和原子核的组成.在原子核的人工转变中发现了质子和中子,它是确定原子核组成的实验基础. 2.用已经学过的能量和动量守恒以及有关的知识来分析核反应过程,是本节的难点.三、教具 1.分析卢瑟福做的“α粒子轰击氮原子核的实验”. 2.讲解约里奥·居里和伊丽芙·居里夫妇做的“用来自铍的射线去轰击石蜡的实验”. 用投影幻灯、投影片. 四、主要教学过程 (一)引入新课 复习提问: 1.什么是天然放射现象?天然放射性元素放射出哪几种射线?这些射线的成分是什么? 天然放射现象说明原子核存在着复杂的内部结构,为了了解原子核的组成,人们开始寻找研究原子核组成的有效方法,那就是原子核的人工转变. (二)教学过程设计 1.质子的发现. (1)原子核的人工转变. 是指为了了解原子核的组成,人们有目的的用高速粒子去轰击某些元素的原子核,通过对核反应过程及其产生的新粒子的研究,了解原子核的内部结构和粒子的本质及特点.

(2)α粒子轰击氮原子核的实验. 1919年,卢瑟福做了用α粒子轰击氮原子核的实验,第一次实现了原子核的人工转变,有了很重要的发现. 实验装置如图1所示(用投影幻灯打出装置的示意图),容器C中放有放射性物质A,从A射出的α粒子射到铝箔F上,适当选取铝箔的厚度,使α粒子恰好被它完全吸收而不能透过,在F 后面放一荧光屏S,用显微镜M观察荧光屏. 实验现象:当在荧光屏上恰好观察不到闪光后,通过阀门T往容器C里通入氮气,此时卢瑟福从荧光屏S上又观察到了闪光. 实验结论:实验表明,闪光一定是α粒子击中氮核后产生的新粒子透过铝箔引起的. (3)质子的发现. 讨论提问:引导学生用已经学过的知识分析怎样知道新粒子的性质. ①若想知道新粒子的性质,必须测出粒子的什么有关物理量? 归纳得到:测出粒子的电性、电量、质量和速度等. ②用什么方法可以知道新粒子的电性? 归纳得到:可将粒子引入电场或磁场中,观察粒子的偏转轨迹. 如图2所示,在匀强电场中粒子的轨道是抛物线,若粒子向下偏转,说明粒子带正电;若向上偏转,说明粒子带负电. 如图3所示,在匀强磁场中粒子的轨道是圆,若粒子向上做圆运动,说明粒子带正电,若粒子向下做圆运动,说明粒子带负电. 实验证明:这个新粒子带正电. ③用什么方法可测出粒子的速度? 归纳得到:使粒子通过一个正交的电磁场,如图4所示,调节B或E的值,使粒子在正交场中,沿入射方向做匀速直线运动,则可知此时

二、原子与原子核的结构 1.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,这一模型建立的基础是( ) A.α粒子的散射实验 B.对阴极射线的研究 C.天然放射现象的发现 D.质子的发现 解析:卢瑟福根据α粒子的散射实验的结果,提出原子的核式结构模型。故正确选项为A。答案:A 2. 如图为卢瑟福和他的助手做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,关于观察到的现象,下述说法中正确的是( ) A.相同时间内放在A位置时观察到屏上的闪光次数最多 B.相同时间内放在B位置时观察到屏上的闪光次数只比放在A位置时稍少些 C.放在C、D位置时屏上观察不到闪光 D.放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少 解析:α粒子散射实验现象是判断各选项是否正确的依据。大多数α粒子几乎不发生偏转,少数α粒子发生了大角度偏转,极少数α粒子几乎返回去。A、B、D正确。 答案:ABD 3.一个原子核错误!未找到引用源。Bi,关于这个原子核,下列说法中正确的是( ) A.核外有83个电子,核内有127个质子 B.核外有83个电子,核内有83个质子 C.核内有83个质子、127个中子 D.核内有210个核子 解析:根据原子核的表示方法可知,这种原子核的电荷数为83,质量数为210。因为原子核的电荷数等于核内质子数,故该核内有83个质子。因为原子核的质量数等于核内质子数与中子数之和,即等于核内核子数,故该核核内有210个核子,其中有127个中子。 答案:BCD 4.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,真空中光速为c,当质子和中子结合成氘核时,放出的能量是( ) A.m3c2 B.(m1+m2)c2 C.(m3-m1-m2)c2 D.(m1+m2-m3)c2 解析:根据ΔE=Δmc2,质子和中子结合成氘核放出的能量是ΔE=(m1+m2-m3)c2,D项正确。 答案:D 5.下列对原子结构的认识中,错误的是( ) A.原子中绝大部分是空的,原子核很小 B.电子在核外空间绕核运动,向心力为库仑力 C.原子的全部正电荷都集中在原子核内

《原子与原子核的结构》教学设计 学时:2学时,第1学时完成原子的核式结构模型;第2学时完成原子核的组成和质能方程。 一、教材结构框图 二、教学目标设计 (一)知识与技能 1.了解卢瑟福a粒子散射实验,核式结构模型的建立,了解从分析实验结果到提出原子的核式结构学说的过程; 2.知道质子和中子的发现过程及原子核的组成;了解原子物理的研究方法是在实验的基础上进行科学分析; 3.了解原子核的表示方法,了解同位素;了解爱因斯坦质能方程的含义,感受它的科学之美。 (二)过程与方法 通过对原子结构的认识过程的学习,体会物理学解决“黑箱问题”的方法,并理解人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的科学探究永无止境; (三)情感态度与价值观 通过阅读史料,感受前辈科学家为探究真理而毕生奋斗的科学精神。 三、学习重点 卢瑟福的α粒子散射实验的现象及所说明的问题。 四、教学过程设计 第一环节:回顾历史,提出问题

(播放1964年我国第一颗原子弹爆炸成功的视频) 1945年7月16日,美国在新墨西哥州沙漠中阿拉莫戈多的“三一”试验场内30米高的铁塔上,进行了人类有史以来的第一次核试 验;1954年建在前苏联的卡卢加州奥布宁斯克城的世界首座核电 站;1964年我国第一颗原子弹爆炸成功。说明人类已经开始利用原子的核能。 1893年道尔顿(J. Dalton)提出了原子学说:一切物质都由极小的微粒──原子组成。不同的物质,含有不同的原子,不同原子的大小、质量和性质不同。随后被许多实验所证实,并且对许多现象给予了定量的解释。科学的发展证实了原子的存在。当原子学说逐渐被人们接受以后,人们又面临着新的问题:原子到底有多大?原子是如何构成的?内部结构如何?原子是最小的粒子吗…… (出示鸡蛋或者鸡蛋的图片) 问题1:假如你以前从未吃过鸡蛋,甚至没有见过鸡蛋,现在你想知道这东西里面究竟有什么,有什么办法吗? 问题2:如果你不想打碎它,但又想知道这里面有什么,有什么办法吗? 问题3:在陌生的环境中,发现一个不认识的东西。为了了解它,有什么简洁的办法? (黑箱法:指一个系统内部结构不清楚,或根本无法弄清楚时,从外部输入控制信息,使系统内部发生反应后输出信息,再根据其输出信息来研究其功能和特性的一种方法。)

高中物理选修3-5选择题集锦 一.选择题(共30小题) 1.(2014?上饶二模)下列说法正确的是() A.在核反应堆中,为使快中子减速,在铀棒周围要放“慢化剂”,常用的慢化剂有石墨、重水和普通水 B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子总能量增大C.当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用红光照射也一定会有电子逸出 D.核力是弱相互作用的一种表现,在原子核的尺度内,核力比库仑力大得多,其作用范围在1.5×l0﹣l0m E.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2 的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到到c能级状态时将要吸收波长的光子2.(2014?江西二模)如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是() A.用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应 B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光 C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV D.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态 E.用能量为14.OeV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离 3.(2014?开封二模)下列描述中正确的是() A.卢瑟福的原子核式结构学说能很好地解释α粒子散射实验事实 B.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于原子的核外电子 C.氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,再向低能级跃迁时放出光子的频率一定等于入射光子的频率 D.分别用X射线和紫光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大 E. (钍)核衰变为(镤)核时,衰变前Th核质量大于衰变后Pa核与β粒子的总质量4.(2014?南昌模拟)人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系.下列关于原子结构和核反应的说法正确的是() A.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量 B.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能 C.已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大 D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度 E.在核反应堆的外面修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄漏 5.(2014?福建模拟)太阳内部持续不断地发生着热核反应,质量减少.核反应方程是,这个核反应释放出大量核能.已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c.下列说法中正确的是()A. 方程中的X表示中子() B. 方程中的X表示电子() C.这个核反应中质量亏损△m=4m1﹣m2 D.这个核反应中释放的核能△E=(4m1﹣m2﹣2m3)c2

高中物理原子与原子核知识点总结(选修3-5) 原子、原子核这一章虽然不是重点,但是高考选择题也会涉及到,其实只要记住模型和方程式,就不会在做题上出错,下面的一些总结希望对同学们有所帮助. 一波粒二象性 1光电效应的研究思路 (1)两条线索: 10 J·S h为普朗克常数 h=6.63×34 ν为光子频率 2.三个关系 (1)爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0。 (2)光电子的最大初动能E k可以利用光电管实验的方法测得,即E k=eU c,其中U c是遏止电压。 (3)光电效应方程中的W0为逸出功,它与极限频率νc的关系是W0=hνc。 3波粒二象性 波动性和粒子性的对立与统一 (1)大量光子易显示出波动性,而少量光子易显示出粒子性。 (2)波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强。

(3)光子说并未否定波动说,E =h ν=hc λ 中,ν(频率)和λ就是波的概念。 光速C=λν (4)波和粒子在宏观世界是不能统一的,而在微观世界却是统一的。 3.物质波 (1)定义:任何运动着的物体都有一种波与之对应,这种波叫做物质波,也叫德布罗意波。 (2)物质波的波长:λ=h p =h mv ,h 是普朗克常量。 二 原子结构与原子核 (1)卢瑟福的核式结构模型 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说,玻尔把量子说引入到核式结构模型之中,建立了以下三个假说为主要内容的玻尔理论.认识原子核的结构是从发现天然放射现象开始的,发现质子的核反应是认识原子核结构的突破点.裂变和聚变是获取核能的两个重要途径.裂变和聚变过程中释放的能量符合爱因斯坦质能方程。 整个知识体系,可归结为:两模型(原子的核式结构模型、波尔原子模型);六子(电子、质子、中子、正电子、 粒子、 光子);四变(衰变、人工转变、裂变、聚变);两方程(核反应方程、质能方程)。 4条守恒定律(电荷数守恒、质量数守恒、能量守恒、动量守恒)贯串全章。 1.(1)电子的发现:1897年,英国物理学家汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子。电子的发现证明了原子是可再分的。 (2)汤姆孙原子模型:原子里面带正电荷的物质均匀分布在整个原

第三章原子结构之谜 第二节原子的结构 A级抓基础 1.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,这一模型建立的基础是( ) A.α粒子的散射实验B.对阴极射线的研究 C.天然放射性现象的发现 D.质子的发现 答案:A 2.(多选)下列对原子结构的认识中,正确的是( ) A.原子中绝大部分是空的,原子核很小 B.电子在核外旋转,库仑力提供向心力 C.原子的全部正电荷都集中在原子核里 D.原子核的直径大约是10-10 m 解析:原子是由位于原子中心带正电的原子核和核外带负电的电子构成的,电子在核外绕核高速旋转,库仑力提供向心力,由此可判定B、C正确,根据散射实验知原子核直径数量级为10-15 m,而原子直径的数量级为10-10 m,故A正确,D错误. 答案:ABC 3.(多选)卢瑟福对α粒子散射实验的解释是( ) A.使α粒子产生偏转的主要原因是原子中电子对α粒子的作用力 B.使α粒子产生偏转的力是库仑力 C.原子核很小,α粒子接近它的机会很小,所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进 D.能发生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子 解析:原子核带正电,与α粒子间存在库仑力,当α粒子靠近原子核时受库仑力而偏转,电子对它的影响可忽略,故A错、B对;由于原子核非常小,绝大多数粒子经过时离核较远因而运动方向几乎不变,只有离核很近的α粒子受到的库仑力较大,方向改变较多,故C、D对. 答案:BCD 4.卢瑟福利用α粒子轰击金箔的实验研究原子结构,正确反映实验结果的示意图是( ) 解析:α粒子轰击金箔后偏转,越靠近金箔,偏转的角度越大,所以A、B、C错误,D 正确. 答案:D B级提能力

原子的构成 学习目标 知识技能: ⒈复习原子构成的初步知识,使学生懂得质量数和A Z X的含义,掌握构成原子的粒子间的关系; ⒉知道同位素概念。 过程方法: 采用教师引导,学生阅读资料、自己提出问题、并自主地跟同学交流、自己完成讨论结果的方法,教师多创设情景让学生自主学习、自主地总结出规律。 情感态度: 让学生充分体验交流讨论、发现规律、得出结论的过程,让学生在获得有关知识的同时又体验自己学习后获得的成功感。 教学准备 多媒体课件 教学过程 情景设计: 展示图片: 原子结构图 引入新课: 原子是由原子核和核外电子构成的,绝大多数原子的原子核由质子和中子构成。质子、中子和电子是构成原子的三种粒子,这三种粒子的质量大小、带电荷情况等方面有什么差异?请同学们运用教材表1-8中的数据进行比较。 学生活动: 阅读表1-8,比较三种粒子的质量大小、带电荷情况。有同学会问:什么是相对质量? 构成原子的微粒电子 原子核 质子中子 电性和电量 质量/kg 9.109×10-31 1.673×10-27 1.675×10-31相对质量1/1836 1.007 1.008 (2)归纳总结 构成原子的微粒之间的数量关系

(3)填写下表: 原子质子 数(Z)中子数 (N) 质子数+中 子数(A) 相对原 子质量 F 10 18.998 Na 12 22.989 Al 14 26.982 交流讨论: ⑴若用X表示元素符号,Z表示原子的质子数,A表示原子的质量数,用A Z X表示图中的原子组成分别为: ⑵质量数的概念:。 (3)电性关系: ⑷质量关系 整理归纳: ⒈原子的构成是本节重点,我们需要掌握的关系式: ⑴A Z X的含义:代表一个质量数为A、质子数为Z的原子。 A Z X q p中各个字母的含义: A:质量数; Z:质子数; q:原子个数; p:电荷数。 ⑵电性关系: 原子:核电荷数(Z)=核内质子数=核外电子数 阳离子:核电荷数(Z)=核内质子数>核外电子数 核电荷数(Z)=核内电子数+电荷数 阴离子:核电荷数(Z)=核内质子数<核外电子数 核电荷数(Z)=核内电子数—电荷数

人教版高中物理选修3-5 知识点梳理 重点题型(常考知识点)巩固练习 原子结构 【学习目标】 1.知道电子是怎样发现的; 2.知道电子的发现对人类探索原子结构的重大意义; 3.了解汤姆孙发现电子的研究方法. 4.知道α粒子散射实验; 5.明确原子核式结构模型的主要内容; 6.理解原子核式结构提出的主要思想. 【要点梳理】要点诠释: 要点一、原子结构 1.阴极射线 (1)气体的导电特点: 通常情况下,气体是不导电的,但在强电场中,气体能够被电离而导电. 平时我们在空气中看到的放电火花,就是气体电离导电的结果.在研究气体放电时一般都用玻璃管中的稀薄气体,导电时可以看到发光放电现象. (2)1858年德国物理学家普里克发现了阴极射线. ①产生:在研究气体导电的玻璃管内有阴、阳两极.当两极间加一定电压时,阴极便发出一种射线,这种射线为阴极射线. ②阴极射线的特点:碰到荧光物质能使其发光. 2.汤姆孙发现电子 (1)从1890年起英国物理学家汤姆孙开始了对阴极射线的一系列实验研究. (2)汤姆孙利用电场和磁场能使带电的运动粒子发生偏转的原理检测了阴极射线的带电性质,并定量地测定了阴极射线粒子的比荷(带电粒子的电荷量与其质量之比,即e m ). (3)1897年汤姆孙发现了电子(阴极射线是高速电子流). 电子的电量 ()191.602177334910C e =?-, 电子的质量 319.109389710kg m =?-, 电子的比荷 111.758810C/kg e m =?.

电子的质量约为氢原子质量的 1 1836 . 3.汤姆孙对阴极射线的研究 (1)阴极射线电性的发现. 为了研究阴极射线的带电性质,他设计了如图所示装置.从阴极发出的阴极射线,经过与阳极相连的小孔,射到管壁上,产生荧光斑点;用磁铁使射线偏转,进入集电圆筒;用静电计检测的结果表明,收集到的是负电荷. (2)测定阴极射线粒子的比荷. 4.密立根实验 美国物理学家密立根在1910年通过著名的“油滴实验”简练精确地测定了电子的电量 密立根实验更重要的发现是:电荷是量子化的,即任何电荷只能是元电荷e的整数倍. 5.电子发现的意义 以前人们认为物质由分子组成,分子由原子组成,原子是不可再分的最小微粒.现在人们发现了各种物质里都有电子,而且电子的质量比最轻的氢原子质量小得多,这说明电子是原子的组成部分.电子是带负电,而原子是电中性的,可见原子内还有带正电的物质,这些带正电的物质和带负电的电子如何构成原子呢?电子的发现大大激发了人们研究原子内部结构的热情,拉开了人们研究原子结构的序幕. 6.19世纪末物理学的三大发现 对阴极射线的研究,引发了19世纪末物理学的三大发现:(1)1895年伦琴发现了X射线;(2)1896年贝克勒尔发现了天然放射性;(3)1897年汤姆孙发现了电子. 要点二、原子的核式结构模型 1.汤姆孙的原子模型 “枣糕模型”. “葡萄干布丁模型”(如图所示). “葡萄干面包模型”. 汤姆孙的原子模型是在发现电子的基础上建立起来的,汤姆孙认为,原子是一个球体,正电荷均

19.1 原子核的组成 教学要求:●知道原子核的人工转变,了解原子核的组成。 1、知道原子核的人工转变,知道质子和中子是如何被发现的。 2、了解原子核的组成,知道核子和同位素等概念。 3、了解核力的简单特性。 教学重点:质子中子的发现方程,原子核的组成,用原子核的组成解释α衰变、β衰变对原子核结构的改变实质 教学过程: (一)复习提问: 天然放射性元素能放出几种射线?这些射线的本质是什么? (二)引入:天然放射现象说明某些元素的原子核可以自发的产生核转变(α衰变β衰变γ衰变),而用由人工控制的某些粒子轰击原子核也可以使其发生转变,即原子 核可以发生人工转变。 (三)新授: 1、原子核的人工转变:人为的用高速运动的粒子(如α粒子)轰击原子核而产生新 的原子核的方法叫原子核的人工转变。 ◆1919年卢瑟福用α粒子轰击氮原子核的实验 装置:(引导学生阅读课本P278图9-12) 过程:(引导学生阅读课本P278第二段文字) 现象:从荧光屏S上发现了闪光。 分析:闪光点的产生不是α粒子的效应,因为铝箔F的厚度能阻挡(或吸收)所有的α粒子,肯定是α粒子与氮气作用所产生的新粒子而引起的闪光,那么, 它是什么性质的粒子?它是否带电?质量多大? 结论:用α粒子轰击氮原子核后产生了新的粒子。

为了证实上述实验的结果,英国物理学家布拉凯特实验照片分析: α粒子径迹碰后分叉:(图片P279图9-13) 分叉后的细长径迹---质子的径迹 另一条短粗 径 迹---新核径迹 发现质子的方程:H O H N e 1117842147+→+ 2、中子的发现: 思维过程:质子是原子核的组成部分已被人接受,最初有人认为,原子核可能是由质子组成的。但不久就知道这种想法是不正确的。如果原子核只是由质子组成,它的电荷数应该与质量数相等。实际上原子核的电荷数只是质量数的一半或者还少一些,卢瑟福根据这一事实,预言原子内可能还存在着质量跟质子相等的不带电的中性粒子,他把它称为中子。 后来人们发现用射线轰击铍能产生一种能量较高、贯穿能力很强的中性粒子,英国查德威克经仔细研究终于发现中子。(详见课本P279~P280:中子的发现) 学生阅读:课本p231“中子的发现” 阅读后思考:卢瑟福的正确假说,导 致查德威克发现中子。 可见假说的重要性。你 从中得到什麽启示? 发现中子的核反应方程: 3、原子核的组成 ① 原子核由质子和中子组成,其中质子数等于原子的原子序数,中子数等于原子核的质量数减去质子数 ②核子:质子和中子统称为核子。 ③同位素:具有相同的质子数和不同的中子数的原子互称同位素

1 原子核的组成 (一)教学目的 1.常识性了解射线的应用,强射线对人体的危害及防护。 2.常识性了解原子核的组成。 3.进行物理学研究方法的启蒙教育。 (二)教具 录像机,监视器,原子弹和氢弹爆炸的录像剪接带。(若没有上述器材可用原子弹、氢弹爆炸的挂图代替) (三)教学过程 进行新课 原子核的组成 (1)电子的发现和放射性现象的发现 我们已经学过,物质是由分子、原子构成的,原子已经是很小很小的微粒了,其直径只有10-10米,所以在十九世纪以前,人们一直认为原子是不可再分的中性粒子。1897年英国物理学家汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,而电子比原子小得多,因而人们才认识到原子内部还有结构。 〈电子的发现把人们带入了原子内部的世界〉 在同一时期人们还发现了天然放射性现象,对放射性现象的进一步研究,人们认识到原子核内部还有结构,原子核由比它更小的粒子组成。可见人类对客观世界的认识是没有止尽的。我们先来学习放射性现象。 〈放射性现象的发现把人们带入了原子核内部的世界〉 (2)放射性现象 ①什么是放射性现象? 像铀(U)、钋(Po)、镭(Ra)等元素能自发地放出一些人眼看不见的、能穿透黑纸使照相底片感光的射线,这种现象叫放射性现象。这些元素叫放射性元素。 ②射线究竟是什么?

在放射性现象中放出的射线是什么东西呢?它们除了能穿透黑纸使照相底片感光的性质以外,还有些什么性质呢?比如:这些射线带不带电呢?为了了解它们的性质,还得通过实验。 我们做什么样的实验,才能判断它们带不带电呢?(放射性现象中放出的射线若是带电的,射线在磁场中将像通电导体那样发生偏转,由偏转的方向和磁体的N、S 极位置还可判断射线带的是什么电。) 我们利用已经掌握的知识可以去探索还不知道的现象和规律,最基本的研究方法是通过实验。把放射性元素装在一个壁很厚的铅盒里(射线穿不透),在盒壁上有一个小孔,放射线可由此孔射出,然后把它们放到两个很强的磁极之间,再用照相底片把射线的轨道记录下来。从照相底片上看到,放射线分成了三束,其中两束向相反方向偏转,说明这两束射线带异种电荷;中间一束不偏转,说明它不带电,是中性的。 这三种射线有哪些性质呢?它们的实质是什么呢? 〈射线由两种带异种电荷的粒子和一种不带电的中性粒子组成〉 (3)三种射线 ①α射线 根据射线的偏转方向和磁场方向的关系可以确定,偏转较小的一束由带正电荷的粒子组成,我们把它叫做α射线,α射线由带正电的α粒子组成。科学家们研究发现每个α粒子带的正电荷是电子电荷的2倍,α粒子质量大约等于氦原子的质量。进一步研究表明α粒子就是氦原子核。 〈α射线的实质就是高速运动的氦核流〉 由于α粒子的质量较大,所以α射线的穿透本领最小,我们用一张厚纸就能把它挡住。 ②β射线 与α射线偏转方向相反的那束射线带负电荷,我们把它叫做β射线。研究发现β射线由带负电的粒子(β粒子)组成。进一步研究表明β粒子就是电子。 〈β射线的实质就是高速运动的电子流〉 实验还表明,β射线的穿透本领较强,很容易穿透黑纸,还能穿透几厘米厚的铝板。 ③γ射线

第十九章原子核 19.1 原子核的组成 ★学习目标 (一)知识与技能 1.了解天然放射现象及其规律。 2.知道三种射线的本质,以及如何利用磁场区分它们。 3.知道原子核的组成,知道核子和同位素的概念。 (二)过程与方法 1.通过观察,思考,讨论,初步学会探究的方法。 2.通过对知识的理解,培养自学和归纳能力。 (三)情感、态度与价值观 1.树立正确的,严谨的科学研究态度。 2.树立辨证唯物主义的科学观和世界观。 ★学习重点:天然放射现象及其规律,原子核的组成。 ★学习难点:知道三种射线的本质,以及如何利用磁场区分它们。 ★课时安排:1 课时 ★课前导学: 1、原子的组成: 2、电子是如何发现的 3、α粒子散射实验的现象是 α粒子散射实验得到的结论是 4、玻尔理论的基本假设是 玻尔理论的基本假设揭示氢原子核外的电子是如何运动的 ★学习过程 1.原子核内部是什么结构?原子核是否可以再分?它是由什么微粒组成?用什么方法来研究原子核呢?

2.人类认识原子核的复杂结构和它的变化规律,是从开始的。① ② 3.天然放射现象 (1)放射性(radioactivity) 天然放射现象 放射性元素.(2)放射性不是少数几种元素才有的,研究发现, 4.射线到底是什么 把放射源放入由铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出, 成为细细的一束。在射线经过的空间施加磁场,发现射线如图所示: 思考与讨论: ①你观察到了什么现象?为什么会有这样的现象? ②如果α射线,β射线都是带电粒子流的话,根据图判断,他们 分别带什么电荷。 ③如果不用磁场判断,还可以用什么方法判断三种射线的带电性 质? 学生分组讨论 请同学们阅读课文后填写表格: 射线种类组成速度贯穿本领电离作用 α射线 β射线 γ射线

《原子核》教学设计 【新课标要求】 1.内容标准 (1)知道原子核的组成。知道放射性和原子核的衰变。会用半衰期描述衰变速度,知道半衰期的统计意义。 (2)了解放射性同位素的应用。知道射线的危害和防护。 例1 了解放射性在医学和农业中的应用。 例2 调查房屋装修材料和首饰材料中具有的放射性,了解相关的国家标准。(3)知道核力的性质。能简单解释轻核与重核内中子数、质子数具有不同比例的原因。会根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。 (4)认识原子核的结合能。知道裂变反应和聚变反应。关注受控聚变反应研究的进展。 (5)知道链式反应的发生条件。了解裂变反应堆的工作原理。了解常用裂变反应堆的类型。知道核电站的工作模式。 (6)通过核能的利用,思考科学技术与社会的关系。 例3 思考核能开发带来的社会问题。 (7)初步了解恒星的演化。初步了解粒子物理学的基础知识。 例4 了解加速器在核物理、粒子物理研究中的作用。 2.活动建议: (1)通过查阅资料,了解常用的射线检测方法。 (2)观看有关核能利用的录像片。 (3)举办有关核能利用的科普讲座。 新课程学习 9.1原子核的组成 ★新课标要求 (一)知识与技能 1.了解天然放射现象及其规律。 2.知道三种射线的本质,以及如何利用磁场区分它们。 3.知道原子核的组成,知道核子和同位素的概念。

(二)过程与方法 1.通过观察,思考,讨论,初步学会探究的方法。 2.通过对知识的理解,培养自学和归纳能力。 (三)情感、态度与价值观 1.树立正确的,严谨的科学研究态度。 2.树立辨证唯物主义的科学观和世界观。 ★教学重点 天然放射现象及其规律,原子核的组成。 ★教学难点 知道三种射线的本质,以及如何利用磁场区分它们。 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 教师:本节课我们来学习新的一章:原子核。本章主要介绍了核物理的一些初步知识,核物理研究的是原子核的组成及其变化规律,是微观世界的现象。让我们走进微观世界,一起探索其中的奥秘! 我们已经知道,原子由什么微粒组成啊? 学生回答:原子由原子核与核外电子组成。 点评:由原来的知识引入新课,对新的一章有一个大致的了解。 教师:那原子核内部又是什么结构呢?原子核是否可以再分呢?它是由什么微粒组成?用什么方法来研究原子核呢? 学生思考讨论。 点评:带着问题学习,激发学习热情

2.2《原子的核式结构模型》教案 ★新课标要求 (一)知识与技能 1 ?了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。 2?知道:?粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 (二)过程与方法 1 ?通过对:?粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归 纳中得出结论的逻辑推理能力。 2. 通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 3. 了解研究微观现象。 (三)情感、态度与价值观 1. 通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 2. 通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 ★教学重点 1 .引导学生小组自主思考讨论在于对:粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构; 2.在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法; ★教学难点 引导学生小组自主思考讨论在于对a粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排

1课时 ★教学过程 (一)引入新课 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的葡萄干布丁模型。 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子葡萄干布丁模型。 点评:用动画展示原子葡萄干布丁模型。 (二)进行新课 1 ? 粒子散射实验原理、装置 (1)粒子散射实验原理: 汤姆生提出的葡萄干布丁原子模型是否对呢? 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而〉粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏物质发光。如果:?粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。研究高速的〉粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。 学生:体会:?粒子散射实验中用到科学方法;渗透科学精神(勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的精神)的教育。 教师指出:研究原子内部结构要用到的方法:黑箱法、微观粒子碰撞方法。 (2)粒子散射实验装置 「粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光屏、望远镜和转动圆盘 几部分组成。:?粒子散射实验在课堂上无法直接演示,希望借助多媒体系统,利用动画向学生模拟实验的装置、过程和现象,使学生获得直观的切身体验,留下深刻的印象。通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿透金箔后偏转角度不同的 :粒子。并且要让学生了解,这种观察是非常艰苦细致的工作,所用的时间也是相当长的。 动画展示〉粒子散射实验装置动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象 (3)实验的观察结果 必须向学生明确:入射的:粒子分为三部分。大部分沿原来的方向前进,少数发