格律诗创作中的韵律·入门篇

编辑整理:夏旭志

韵律(拼音:yùn lǜ)。指诗词中的押韵规则和平仄格式。

中国古代诗歌的体裁分为两大类,那就是古体诗和近体诗。

古体诗是与近体诗相对而言的诗体。近体诗形成前,各种诗歌体裁。也称古诗、古风,有“歌”、“行”、“吟”三种载体。

古体诗四言诗,在近体诗中已经不存在了,虽不加“古”字,但不言而喻,就知道是古体诗。《诗经》中收集的上古诗歌以四言诗为主。两汉、魏、晋仍有人写四言诗,曹操的《观沧海》就是四言诗的典型例子。

古体诗格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,句子有四言、五言、六言、七言体和杂言体(杂言诗也是古体诗所独有的。诗句长短不齐,有一字至十字以上,一般为三、四、五、七言相杂,而以七言为主,故习惯上归入七古一类。《诗经》和汉乐府民歌中杂言诗较多。)

近体诗,又称今体诗、格律诗,是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁。为有别于古体诗而有近体之名。指初唐之后,形成的又一诗歌体裁。

在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制,著名的代表诗人有:李白、杜甫、李商隐、陆游等。

近体诗包括绝句(绝句每首4句,五言称五绝,七言称七绝);

律诗(一般每首8句,五言称五律,七言称七律,超过8句称长律或排律)。

了解了近体诗的类别后,我们来熟悉它的格律要求。近体诗的“格律”,除了上面的“定句定字”外,更重要的是要具备格律的“三大要素”,即:押韵、平仄、对仗,人称“诗中三昧”。

(一)近体诗的第一大要素——押韵

汉字是由声母和韵母两个音拼读出来的。一个韵母与不同声母结合可以拼出许多字音,如韵母a可以拼为bā(巴)tā(他)hā(哈)huā(花)……这些都是同韵字。韵母相同的字韵也相同。

押韵,就是把韵母相同或相近的字按格律的要求安排在“特定的位置”,这就叫押韵。

偶数句的最末一字都要押同一个韵部的韵。即:律诗二、四、六、八句末字要押韵;绝句二、四句末字要押韵;排律也是偶数句末字押韵。

这里还要熟悉一个概念,那就是“韵脚”。什么叫“韵脚”呢?因为在近体诗里“特定的位置”也就是偶数句的末字是必须押韵的,这个押韵的字就叫韵脚。下面举一个例子:

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

这是毛泽东的《七律——长征》。定句定字是七言八句56字,首句入韵。“闲,丸,

寒,颜”四个字韵母相同,属于同一个韵,这四个字是押韵的。四个字所在的位置都是“特定的位置”,即都是偶数句的末位。这四个押韵的字都叫韵脚。

下面说说近体诗的押韵要求。

近体诗的押韵要求:要押平声韵,不押仄声韵;要一韵到底,不管几句,不许换韵,更不许出韵。同时还要避免韵脚重字。

什么叫换韵?就是在押韵的过程中没做到“一韵到底”,而是中途转成别的韵了,这在近体诗里是不允许的。

什么叫出韵?就是在押韵过程中押错韵了,你认为它们是一个韵,但实际上不是。

什么叫韵脚重字?很简单,就是在押韵的字里有重复的字,这在近体诗里也是不允许的。

简单说说押韵的作用。

押韵的作用是使韵脚在一首诗中,经过一定距离间隔之后不断反复出现,前后互相呼应,使全诗在音响上联成一个和谐的整体,读起来有一种声韵美。

下面说说押韵的标准,现代人写格律诗在用韵上实行“双轨制”(下面选一个)。

1,使用古韵《平水韵》。

2,使用新韵《中华通韵》。

如果你很懒,只喜欢写诗又不肯下功夫,一看那些什么韵脑袋就疼,但还不想放弃你

的这种爱好,那就告诉你一个简便方法,你不用管什么韵,大家都学过汉语拼音,《新华

字典》谁都会查,只要字的韵母相同,韵就是相同的。这样你也可以写格律诗,但在公开

时候要标明一下“新韵”,这样就不至于让内行人笑话了。实际上使用新韵创作也是发展

的方向。

(二)近体诗的第二大要素——平仄:

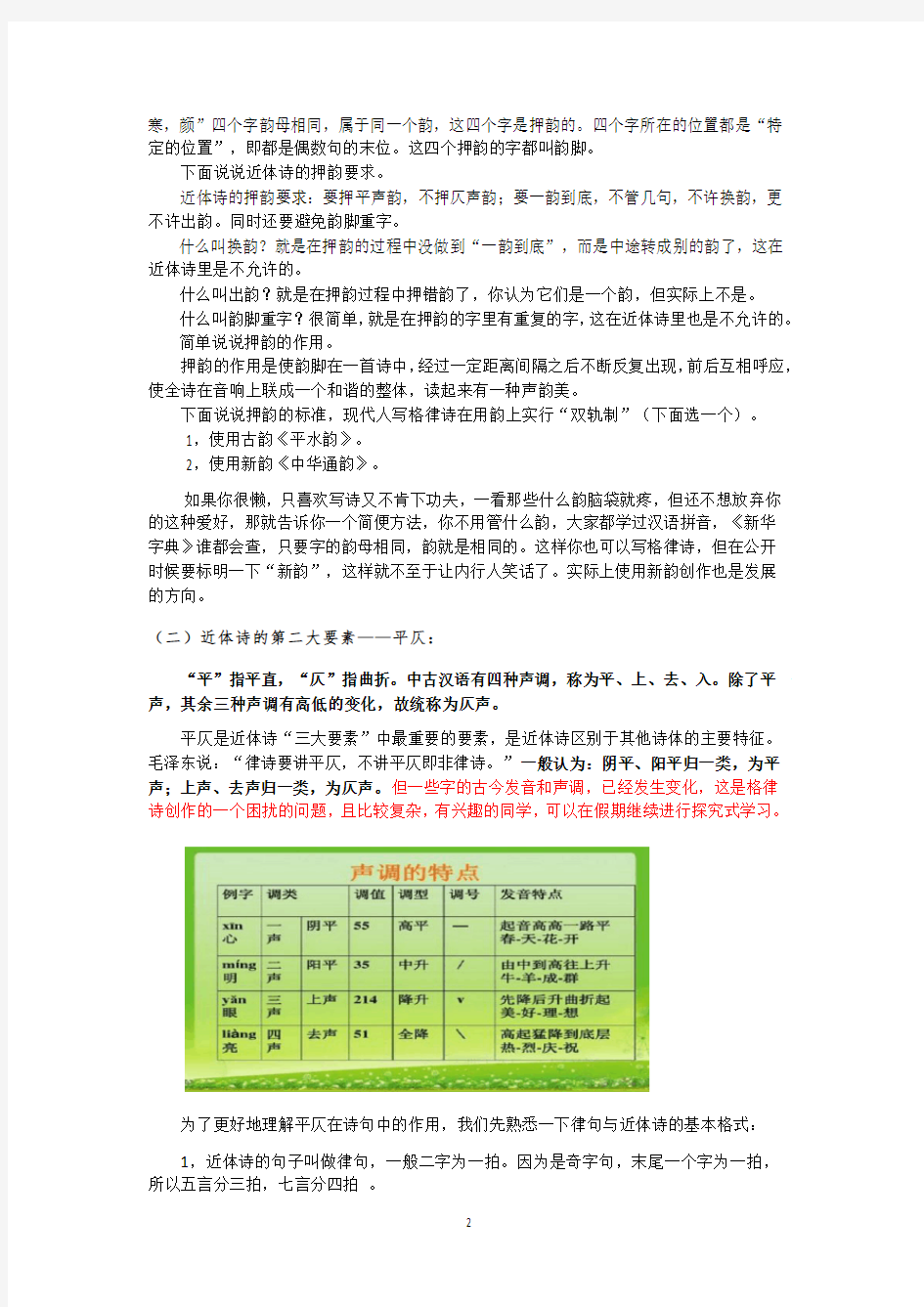

“平”指平直,“仄”指曲折。中古汉语有四种声调,称为平、上、去、入。除了平声,其余三种声调有高低的变化,故统称为仄声。

平仄是近体诗“三大要素”中最重要的要素,是近体诗区别于其他诗体的主要特征。毛泽东说:“律诗要讲平仄,不讲平仄即非律诗。”一般认为:阴平、阳平归一类,为平声;上声、去声归一类,为仄声。但一些字的古今发音和声调,已经发生变化,这是格律

诗创作的一个困扰的问题,且比较复杂,有兴趣的同学,可以在假期继续进行探究式学习。

为了更好地理解平仄在诗句中的作用,我们先熟悉一下律句与近体诗的基本格式:

1,近体诗的句子叫做律句,一般二字为一拍。因为是奇字句,末尾一个字为一拍,

所以五言分三拍,七言分四拍。

如“白日依山尽”,就是“白日——依山——尽”,是221的节拍。

如“沉舟侧畔千帆过”,就是“沉舟——侧畔——千帆——过”,是2221的节拍。

要使诗句在声调上有升有降,节奏上有起有伏,吟诵起来抑扬和谐,就必须在节拍与节拍之间十分讲究平仄的“两两相间”,这样读起来有高低起伏,抑扬顿挫之感

平仄排列最基本的格式:

仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

下面讲一下“粘对规则”。

从上面所举的基本格式中,我们可以看出,第一句和第二句的平仄是相反的,

第一句:仄仄平平仄

第二句:平平仄仄平

这就是“对”。

第三句和第四句的平仄也是相反的,

第三句:平平平仄仄

第四句:仄仄仄平平

这也是“对”。

而第二句和第三句从头两个字来看,平仄却是相同的,

第二句:平平仄仄平

第三句:平平平仄仄

这就是“粘”。

写近体诗在格律上要求做到“对”和“粘”,如果不合乎这个要求就是“失对”或“失粘”,就是毛病。

按照诗律学的术语,从一首诗的开始算起,每两句叫做一“联”。每联中的上一句叫做“出句”,下一句叫做“对句”。也就是说,每一联的出句和对句必须“对”,上一联的对句和下一联的出句必须“粘”。对和粘主要看一句诗的头两个字,由于第一个字是可平可仄的,因此实际上看的是第二个字。如,王之涣的《登鹳雀楼》

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

仄仄平平仄,

平平仄仄平。

(平)平平仄仄,

(仄)仄仄平平。

在这里第一句的“日”字是仄声字,第二句的“河”字是平声字,符合“对”的要求;第三句的“穷”是平声字,符合“粘”的要求;第四句的“上”是仄声字,符合“对”的要求。

掌握了对和粘的规则,就可以从基本格式推出其他的16种格式来(略)。

下面简单说说基本格式以外的规则:

一三五不论,二四六分明。

意思是说每句的第1字,第3字,第5字平仄可以不论,用平用仄都可以;每句的第2字,第4字,第6字的平仄必须分明,必须要按照平仄的格式规定来用字。如果是五言诗,就是“一三不论,二四分明”。这个口诀简明易记,很有用处。但必须要注意,这只是大概的说法,并不完全准确,掌握的时候要加上一些修正才是。

不能犯“孤平”的毛病。什么叫“孤平”?就是在诗句中除了韵脚可以是一个孤立的平声字外,句子中还有孤立的平声字,这是不允许的。

不能犯三平尾的毛病。什么叫三平尾?就是诗句的最后的三个字不能是三个平声,如果是了,就犯了大毛病。

以五言诗而论,“平平仄仄平”,这一句式就应该注意,这里的第1个字必须要论,如不论,用了仄声字,就变成了“仄平仄仄平”了,这就是犯了孤平的毛病。“仄仄仄平平”这一句第3字也要论,如不论,写成了平,就变成了“仄仄平平平”,这就成了“三平尾”,是不允许的。

由此可见,“一三五不论,二四六分明”是有条件的,那就是不能犯孤平和三平尾的毛病。

在诗句中,三仄尾也是不允许的。三仄尾,就是句子的末三个字都是仄声字。

在一首诗中,符合格律标准的句子叫做“律句”,不符合格律标准的句子叫拗句,也就是错句,特别是出现象“孤平”、“三平尾”、“三仄尾”的句子,就非救不可。如何补救,不是三言两语能说得清的,我们在以后的学习中再讲。

掌握了平仄,该对的对,该粘的粘,别犯孤平,别出现三平尾和三仄尾,这样你写出的诗就是符合格律要求的。

(三)近体诗的第三大要素——对仗。

对仗就是对偶,属于近体诗诗的视觉美(形式美)也属于听觉美(音乐美),是表现诗人才气的一个重要部位。

近体诗的对仗在语法修辞上包括二个方面的含义:

一是修辞方面的,即词性相同或相近的才能对仗。如上下联应名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,副词对副词,代词对代词,数词对数词,连词对连词,方位词对方位词,叠字对叠字等。

名词还可分为几小类:如天文类、地理类、器物类、时令类、饮食类、衣饰类、人事类等等。

二是语法方面的,即上下联语法结构相同的才能对仗。主语对主语,谓语对谓语,宾语对宾语,定语对定语,状语对状语,补语对补语。同时还要求主谓结构对主谓结构,动宾结构对动宾结构,述宾结构对述宾结构,述表结构对述表结构,并列词组对并列词组,偏正词组对偏正词组等等。

上述要求,再加上下联平仄相对、节奏相当、字数相等、内容相关等要求,构成对仗,缺一不可。

近体诗什么地方必须对仗?

前面我们说过,近体诗每两句叫做一联。如是绝句,12句为首联,34句为尾联;如是律诗,12句为首联,34句为颌(hàn)联,56句为颈联,78句为尾联。

绝句不要求对仗,对也行,不对也可。律诗的颔、颈两联必须对仗;排律除首尾两联外,其余各联也要全部要对仗。

对仗的讲究:

1,工对。

所谓工对是指同类或同一小类相对,便是工对。如:

草枯鹰眼疾

雪尽马蹄轻(王维)

明月松间照

清泉石上流(王维)

2,宽对。

所谓宽对名词对名词,动词对动词,形容词对形容词以及名词对动词,副词对动词等,甚至包括半对半不对。如:

遥怜小儿女

未解忆长安(杜甫)

怅望千秋一洒泪

萧条异代不同时(杜甫)

3,借对。

所谓借对就是借意相对。如:

酒债寻常行处有

人生七十古来稀(杜甫)

歧王宅里寻常见

崔九堂前几度闻(杜甫)

4,流水对。

对仗一般使用两句相对独立的话,如果将一句分成两句相对,每句意义都不完整,这就叫流水对。如:

东风不与周郎便

铜雀春深锁二乔(杜牧)

下面讲讲对仗的忌讳:

1,重字。对仗的字一般不能相同。如:

梧桐叶下秋声急

篱菊花开秋雁飞

这就不行。

但在修辞上的连环手法是不属于此类的,如:

自去自来梁上燕

相亲相近水中鸥(杜甫)

举头望明月

低头思故乡(李白)

2,合掌。是指对仗的两句意义完全相同的现象,实际上是同义词相对,这应极力避免,如:

赤县东风劲

神州春意浓

韬略孔明分禹鼎

神机诸葛列封疆

赤县、神州相对,孔明、诸葛相对,这都不行。

3,不协(或叫虎头蛇尾)。对仗的两句在意义上要相配、协调,不能东拉西扯,风马牛不相及,虎头蛇尾,上句气盛,下句气弱,否则就会破坏诗意的统一。如:

风吹马尾千条线

雨打羊毛一片毡

万仞惊峰承日月

一株柔柳伴花枝

4,粗俗。诗句取意应高雅,不应让粗语入诗。如:

远望此山黑乎乎,上头尖来下头粗。

若把此山反过来,下头尖来上头粗。

这样都不好。

5,对开。是指两句的意义没有丝毫的联系,纯粹是胡思乱想,如:

公门桃李争荣日

法国荷兰比利时

三春白兰地

五月黄梅天

这都是胡扯。

掌握了平仄,该对的对,该粘的粘,别犯孤平,别出现三平尾和三仄尾,对仗合乎要求,这样你写出的诗就是符合格律要求的。

最后,对初学格律诗写作的同学,重要的事情讲三遍:

韵律核验(注意字母大小写,输入内容,选择“平水韵”或“中华通韵”,点“开始分析”,即可自动校验韵律、平仄,并自动给出可供选择的备选项):https://https://www.doczj.com/doc/fe14816170.html,/AnalyzePoem.aspx

中国古代诗词格律常识(格律诗)一、格律诗的基本知识 格律诗就是按照一定的格律所作的诗。什么是格律呢?就是格式和规律的意思,也就是规格和程式。 掌握诗的格律,首先应该了解我国古典诗歌的发展概况。这里我们不是我们从文学史的角度,而是从诗歌形式(也包括诗歌规律)的角度简单作些介绍。 我国最早的两部诗集是《诗经》和《楚辞》。《诗经》是以四言为主,《楚辞》是以六言为主(加上"兮"就是七言)。 汉代是辞赋创作的繁荣时期,文人创作的诗歌不太多。汉乐府中有思想性和艺术性都很高的的作品。从体裁上讲,乐府主要的特点是配乐诗歌。乐府本是汉代设置的官署的名称,它负责收集民歌并把她们配上乐谱。后来就把这些配乐的歌词也称为"乐府"。南北朝也有乐府诗。魏晋南北朝时,有一些文人用乐府题目写诗,如曹操写过《短歌行》,鲍照写过《拟行路难》等。宋代郭茂倩选编的《乐府诗集》,是民间和文人创作的乐府诗的总集。 汉朝还产生了两种新的诗体:五言诗和七言诗。五言诗起源于西汉民谣,《古诗十九首》就是很成熟的五言诗。最早的七言诗是《柏梁台诗》。三国曹丕的《燕歌行》是第一首完整的七言诗,但它还是句句押韵的,隔句押韵的七言诗最早的是鲍照的《拟行路难》之一和之三。 从齐梁时期开始,诗歌在形式上逐渐发生了变化,这变化主要是随着四声的发现而在诗歌中开始讲究平仄,注意用平仄来造成诗歌的音乐美。当时有所谓的"永明体"(永明是齐武帝的年号),它的特点是讲究声律,沈约和谢眺是永明体的代表作家。齐梁时期写文章也注重骈偶,骈体文正是那个时期形成的。这种风气也影响到律诗创作,在诗歌创作中也逐渐注意对仗。这种趋势发展的结果,在唐代初年就正式形成了一种以讲究平仄、对仗为特点的格律诗。在唐人看来,这是一种新的诗体,称之?近体诗"又称"今体诗"。从形式上看,"近体诗"不同于古诗(汉魏六朝的古诗),区别就在于近体诗是有严密的格律的。古诗不十分讲究格律,但不是说古诗没有格律,比如五言诗限定每句五个字,七言诗限定每句七个字,这也是一种格律。 唐代产生了近体诗以后,有的作家也时常按照古诗的写法写诗,这种不讲平仄和对仗的诗叫"古体诗",也叫"古风",如李白的《古风》,张若虚的《春江花月夜》等。 唐以及唐以后的诗分为两种,一种叫"近体诗"(今体诗),是讲究平仄对仗的格律诗,包括律诗和绝句;一种叫"古体诗",是不讲平仄对仗的。今体诗和古体诗是从形式上,主要是从诗歌声律角度上来区分的,而不是以时代来区分的,如清朝人写的诗,只要不讲平仄对仗,也仍然叫古体诗。 我们讲诗的格律,主要是讲近体诗的格律。一般来讲,近体诗的格律主要有以下几个要素:(一)句数 近体诗按句数多少可分为律诗和绝句两类。律诗一般每首八句,绝句每首四句。超过八句的律诗

近体诗(格律诗)创作基本要求 一、概述: 近体诗是在初唐定型的一种在字数、句数、声调、对仗、押韵等方面都有严格要求的传统诗体。又 称今体诗,或格律诗。 二、近体诗的分类 (一)绝句:①每首四句,五言绝句(简称五绝)为二十字;七言绝句(简称七绝)为二十八字。②限押平声韵,五绝以首句不入韵为常例,首句入韵为变例;七绝以首句入韵为常例,首句不入韵为变例。③每句平仄都有固定格式,并且要求粘对。 (二)律诗:①每首八句,五言律诗(简称五律)为四十字;七言律诗(简称七律)为五十六字。②限押平声韵,必须一韵到底,中间不能换韵,在同一首七律中不能重用同一韵字。五律以首句不入韵为常例,首句入韵为变例;七律以首句入韵为常例,首句不入韵为变例。③每句平仄都有固定格式,并且要求粘对。④中间两联(即3、4句和5、6句)必须对仗。 三、近体诗的押韵 (一)什么叫“韵”?所谓韵,就是指音韵相同的读音。用汉字来表达,就是韵母相同的字。一个汉字,用拼音来表示,由声母和韵母两部分合成。凡韵腹、韵尾相同的字,如方、昌、皇、郎的韵腹(a)、韵尾(ng)相同,即为同韵。没有韵尾的字,韵腹相同亦为同韵。介音不论,如“方”和“乡”是同韵。“韵”可分为平声韵(旧四声中的平声字,新四声中的阴平、阳平字)和仄声韵(旧四声中的上、去、入声字,新四声中的上、去声字)。

(二)什么叫押韵?押韵就是诗词的某句句末,用同一韵部的字来收尾。因其位置在句末,而叫“韵脚”。首句入韵的绝句,其同韵字在1、2、4句的末位;首句不入韵的律诗,其同韵字在2、4、6、8句的末位。押韵是传统诗词的基本要素之一,不押韵不为诗。押韵是为了声音的协调、和谐,使诗词具有韵味,富于音乐美。 (三)韵的分类和选择。韵分为旧韵和新韵两种: 1.旧韵。比较流行的为“平水韵”。平水韵系南宋人刘渊1252年根据前人韵书修订而成,共107韵。 2.新韵,又叫今韵。即按今天推行的普通话读音为标准,以《新华字典》的注音为依据,按照“同身(韵腹、韵尾)同韵”的原则划分韵部来押韵。今天的四声为阴平、阳平、上声、去声。阴平、阳平作平声押韵,上声、去声作仄声押韵。旧声韵中的入声字已在普通话中分别派人今四声中。因此,对入声字应按《新华字典》对其声调的标号,判明其阴、阳、上、去,予以使用。《中华诗词》2004年第6期发布的《中华新韵(十四韵)》,分为一麻、二波、三皆、四开、五微、六豪、七尤、八寒、九文、十唐、十一庚、十二齐、十三支、十四姑韵(见附录)。用新声新韵写诗的作者,应以此为依据。 声韵改革,势在必行。应积极贯彻“倡今知古”、“双轨并行”的方针,大力倡导新声新韵,同时力求懂得、掌握旧声旧韵。用何种声韵创作,要尊重作者的自由,但新声韵和旧声韵在一首诗中不得混用。 (四)押韵的要求: 1.位置固定。首句入韵的绝句,1、2、4句末字押韵;首句不入韵的绝句,2、4句末字押韵;首句入韵的律诗,1、2、4、6、8句末字押韵;首句不入韵的律诗,2、4、6、8句末字押韵。

中国古代诗词格律常识(格律诗)

中国古代诗词格律常识(格律诗) 一、格律诗的基本知识 格律诗就是按照一定的格律所作的诗。什么是格律呢?就是格式和规律的意思,也就是规格和程式。 掌握诗的格律,首先应该了解我国古典诗歌的发展概况。这里我们不是我们从文学史的角度,而是从诗歌形式(也包括诗歌规律)的角度简单作些介绍。 我国最早的两部诗集是《诗经》和《楚辞》。《诗经》是以四言为主,《楚辞》是以六言为主(加上"兮"就是七言)。 汉代是辞赋创作的繁荣时期,文人创作的诗歌不太多。汉乐府中有思想性和艺术性都很高的的作品。从体裁上讲,乐府主要的特点是配乐诗歌。乐府本是汉代设置的官署的名称,它负责收集民歌并把她们配上乐谱。后来就把这些配乐的歌词也称为"乐府"。南北朝也有乐府诗。魏晋南北朝时,有一些文人用乐府题目写诗,如曹操写过《短歌行》,鲍照写过《拟行路难》等。宋代郭茂倩选编的《乐府诗集》,是民间和文人创作的乐府诗的总集。 汉朝还产生了两种新的诗体:五言诗和七言诗。五言诗起源于西汉民谣,《古诗十九首》就是很成熟的五言诗。最早的七言诗是《柏梁台诗》。三国曹丕的《燕歌行》是第一首完整的七言诗,但它还是句句押韵的,隔句押韵的七言诗最早的是鲍照的《拟行路难》之一和之三。

从齐梁时期开始,诗歌在形式上逐渐发生了变化,这变化主要是随着四声的发现而在诗歌中开始讲究平仄,注意用平仄来造成诗歌的音乐美。当时有所谓的"永明体"(永明是齐武帝的年号),它的特点是讲究声律,沈约和谢眺是永明体的代表作家。齐梁时期写文章也注重骈偶,骈体文正是那个时期形成的。这种风气也影响到律诗创作,在诗歌创作中也逐渐注意对仗。这种趋势发展的结果,在唐代初年就正式形成了一种以讲究平仄、对仗为特点的格律诗。在唐人看来,这是一种新的诗体,称之?近体诗"又称"今体诗"。从形式上看,"近体诗"不同于古诗(汉魏六朝的古诗),区别就在于近体诗是有严密的格律的。古诗不十分讲究格律,但不是说古诗没有格律,比如五言诗限定每句五个字,七言诗限定每句七个字,这也是一种格律。 唐代产生了近体诗以后,有的作家也时常按照古诗的写法写诗,这种不讲平仄和对仗的诗叫"古体诗",也叫"古风",如李白的《古风》,张若虚的《春江花月夜》等。 唐以及唐以后的诗分为两种,一种叫"近体诗"(今体诗),是讲究平仄对仗的格律诗,包括律诗和绝句;一种叫"古体诗",是不讲平仄对仗的。今体诗和古体诗是从形式上,主要是从诗歌声律角度上来区分的,而不是以时代来区分的,如清朝人写的诗,只要不讲平仄对仗,也仍然叫古体诗。 我们讲诗的格律,主要是讲近体诗的格律。一般来讲,近体诗的格律主要有以下几个要素:

杂诗(王维)闻王昌龄左迁龙标遥有此寄(李白) 夜雨寄北(李商隐)登飞来峰(王安石) 怀上与友人别(郑谷)题破山寺后禅院(常建) 送杜少府之任蜀州(王勃)望岳(杜甫) 酬乐天扬州初逢席上见赠(刘禹锡)观沧海(曹操) 木兰诗(《乐府诗集》) 杂诗夜雨寄北 王维李商隐 君自故乡来,应知故乡事。君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 来日绮窗前,寒梅著花未?何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。 淮上与友人别送杜少府之任蜀州 郑谷王勃 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。 酬乐天扬州初逢席上见赠题破山寺后禅院 刘禹锡常建 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。清晨入古寺,初日照高林。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。竹径通幽处,禅房花木深。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。山光悦鸟性,潭影空人心。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。万籁此都寂,但余钟磬音。 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄登飞来峰 李白王安石 杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 观沧海望岳 曹操杜甫 东临碣石,以观沧海。岱宗夫如何,齐鲁青未了。 水何澹澹,山岛竦峙。造化钟神秀,阴阳割昏晓。 树木丛生,百草丰茂。荡胸生曾云,决眦入归鸟。 秋风萧瑟,洪波涌起。会当凌绝顶,一览众山小。 日月之行,若出其中。 星汉灿烂,若出其里。 幸甚至哉,歌以咏志。

《认识格律诗》教案 教学目标: 1.了解古体诗和近体诗(格律诗)的基本概念; 2.初步积累格律诗的基本的格律知识:字数、句数、押韵、对仗、平仄等(如果时间不够,只涉及前三个特点); 3.提高学生在中国传统文化方面的素养,培养学生对国学的热爱之情。 教学重点: 1.初步了解格律诗的基本格律知识; 2.通过练习和活动巩固所学知识。 教学难点: 了解格律诗的平仄要求 教学课时: 一节 教学过程 一、导入 1、投影七年级上册语文课本中的诗歌篇目,问题:这些古代诗歌熟悉吗?能背吗? 杂诗(王维)夜雨寄北(李商隐) 怀上与友人别(郑谷)送杜少府之任蜀州(王勃) 酬乐天扬州初逢席上见赠(刘禹锡)闻王昌龄左迁龙标遥有此寄(李白) 登飞来峰(王安石)题破山寺后禅院(常建) 望岳(杜甫) 观沧海(曹操)木兰诗(《乐府诗集》) 2、一名学生选择一篇能背的诗歌当堂背诵,则再喊一名学生背《木兰诗》,若背不出,则问原因是不是太长了。 问题:为什么有的是很短,有的很长呢?是不是想写多长就写多长,想写多少句就写多少句? 明确:古代诗歌也是有一定体裁的,不同的体裁,有不同的写作要求,写多少句,是有一定的要求的。如前面唐代宋代的诗歌,不是四句就是八句,这种四句八句的诗歌,它们有一个共同的名字,叫“格律诗”。 这节课,我们就来看看,格律诗在写作上有些什么要求。今天我们就来认识下格律诗。 二、简单了解格律诗和古体诗 1、古诗类型:按体裁分为古体诗和格律诗 我们习惯上把古代的诗歌称为古诗。古诗又分成了古体诗和格律诗(近体诗)。古体诗的要求宽松,近体诗的要求严格。古体诗是指格律诗形成以前的诗歌,包括诗经、楚辞和汉魏晋南北朝诗歌,还包括格律诗形成以后唐宋元明清的乐府、歌行体等诗歌。其特点是不严格受声韵约束,但一般押韵,可以吟唱。格律诗(有的称为近体诗)是指形成于隋唐时期,严格按照声韵规则进行创作的诗歌,包括七律、五律、七绝、五绝、词和曲等。(投影)板书: 古体诗:按唐代以前的要求写作的诗歌 格律诗(近体诗):按唐代的要求写作的诗歌

格律诗写作(1) 本讲座采用由今还古,逐步回归的方法,会汉语文字,懂拼音即懂平仄,适合新人和年青一代学习。 第一章引言 格律诗又叫近体诗,它首先应该是诗,符合诗的特性,格律只是它的外在特征,或者说是格式。正是近体诗的格律特性,使其区别于其他诗体。 下面,我们就从格律诗这三个字讲起。 一、诗 什么叫诗,词典中是这样解释的: 诗,文学体裁的一种,语言精炼,节奏鲜明。通过有节奏和韵律的语言反映生活,抒发情感。 从上可以看到诗具有如下的特点。 1、语言精炼。不像写文章那样长篇大论。 2、节奏鲜明。诗作有明显的节奏和韵律跳动。 3、反映生活,抒发感情。古人有“诗言志,歌永言”之说——《书·舜典》。 二十世纪五六十年代,中国流行的诗的定义是何其芳的:“诗歌是一种最集中地反映社会生活的文学体裁,它饱含着丰富的想象和情感,常常以直接抒情的方式来表现,语言精炼,音调和谐,有鲜明的节奏和韵律。” 这说的是那个时代流行的现实主义和浪漫主义相结合的诗的定义,并且包含着何其芳对诗的形式美、格律美的强调。 八十年代初,吕进提出了一个更为简洁的定义:“诗是歌唱生活的最高语言艺术,它通常是诗人感情的直写。” 那么,格律诗的诗首先应该满足诗歌定义及其特性的要求。 二、古诗的发展 格律诗从哪里来,应该是从古诗发展而来。 我国古诗的发展历程是:诗经——楚辞——乐府——赋——辞——唐诗——宋词——元曲。 1、历史演变 人类许多民族在语言的发展中产生了适合本民族语言的诗歌形式。在我国,最早的诗歌总集是《诗经》,其中最早的诗作于西周初期,最晚的作品成于春秋时期中叶。 到了战国时期,在南方的楚国华夏族和百越族语言逐渐融合,其诗歌集《楚辞》突破了《诗经》的一些形式限制,更能体现南方语言的特点。 2、汉代的古体诗 汉代时乐府诗形成。乐府诗是为了配音乐演唱的,相当于现代社会的歌词。这种乐府诗称为“曲”、“辞”、“歌”、“行”等。三国时期以建安文学为代表的诗歌作品吸收了乐府诗的营养,为后来的格律更严谨的近体诗奠定了基础。 3、唐宋的近体诗 到了唐代,中国诗歌出现了四句的绝句和八句的律诗。律诗押平声韵,每句的平仄、对仗都有规定。绝句的规定稍微松一些。 另外,在宋代达到顶峰的词也是诗歌的一种重要形式。词的格式要依从一些固定的词牌,以便于配以乐曲演唱。 4、后期发展 自元代开始,中国诗歌的黄金时期逐渐过去,文学创作逐渐转移到戏曲、小说等其他形式。

格律诗基础知识? 1.普通话声调中的阴平、阳平称为平声,上声、去声称为仄声。 2.两句为一联或一个对子:前一句称为上联、上句或出句,后一句称为下联、下句或对句。在八句律诗中,一二句称首联(或第一联),三四句称颔联(或第二联),五六句称颈联(或第三联),七八句称尾联(或第四联)。 3.每句最后一个字称为脚。押韵的脚称为韵脚,不押的称为白脚。 4.对仗是把同类或对立的概念并列起来,一般规则是词性相对应。例如:抗美与援朝。 5.孤平,是指近体诗单个句子中,除了韵脚以外,只有一个平声字。这个毛病主要是针对五律的“平平仄仄平”句式和七律的“仄仄平平仄仄平”。 6.三平调,是指近体诗的一个句子中,句尾的三个字都是平声字。这个毛病主要是针对五律的“仄仄仄平平”句式和七律的“平平仄仄仄平平”句式。 格律诗写作要求? 一、声律(声调)要求: 1.一句之内平仄相间(交错) 2.一联之内平仄相对:一联内上下两句(即一二句、三四句、五六句)的平仄相对(相反),只要节 拍字(二四六字)平仄相反即可。 3.两联之间平仄相粘:两联间(即二三句、四五句、六七句)的平仄相粘(相同),只要节拍字(二 四六字)平仄相同即可。 4.脚分明:①韵脚的平仄都相同;②白脚与韵脚的平仄相反。 5.一三五不论,二四六分明。 6.力避三平调,切记犯孤平。避免孤平的方法:五言的第一个字、七言的第三个字不用仄声。补救孤平的方法:把孤平字后面的相邻字改为平声。 以七绝为例: 平平仄仄平平仄, 〃仄仄平平仄仄平。(易犯孤平的句式,避免法①五言第一字,七言第三字不用仄声②补救方法:孤平字后相邻字改为平声) 仄仄平平平仄仄, 〃平平仄仄仄平平。(易犯三平调的句式,避免的方法:五言第三字,七言第五字不用平声) 二、对仗(对偶)要求:①律诗首尾两联可对可不对,中间联都必须工对(句法、词性要相同)②而绝句只有四句,可以不对仗;③上下句相应位置不能使用同字对。 三、押韵要求:①偶数句末必须押韵(多为平韵),奇数句末可押不押(当首联不对仗时,首句常入 韵;反之,常不入韵);②尽可能不使用同一个字重复作韵;③不可大量连续使用同 音的字作韵;④最好押同一声韵(都是平声韵或都是仄声韵) 四、章法(逻辑结构)要求:只要意思连贯即可:一般说来,①绝句为起承转合,②律诗为起承转承?余浩然: 格律诗词写作, 岳麓书社, 2001年6月.

如何写作格律诗 一、关于诗词格律的一些概念 诗词格律 诗词指绝句、律诗和词、曲。诗词格律是诗词的表现形式之一。最先出现的形式、最基础的形式,是近体诗(也就是绝句和律诗)。 近体诗 近体诗,包括绝句和律诗,萌芽于南朝齐、梁时期,形成于唐朝初年,它的突出特点是具有严谨的格律。 近体诗的格律主要包括了以下四项内容: (1)字句有定: 绝句为四句,每句5字的称“五言绝句”,简称“五绝”,7字一句的是“七言绝句”,简称“七绝”。律诗为八句,每句5字的称“五律”,7字一句的是“七律”。超过八句的是排律,同样有“五言排律”、“七言排律”。 每两句诗为一联,每联的第一句叫“出句”,第二句叫“对句”。五律和七律各四联,第一联叫“首联”,第二联叫“颔联”,第三联叫“颈联”,第四联叫“尾联”。 (2)用韵极严: 押韵是诗歌的要素,一首诗必须一韵到底。关于什么是韵,后面会展开叙述。 (3)平仄协调: 平仄是近体诗中最重要的因素,平仄的交错使用能令诗歌读起来有一种高低起伏、抑扬顿挫的美感。关于什么是韵,后面会展开叙述。 (4)讲求对仗: 关于什么是韵,后面会展开叙述。 韵 韵是诗词格律的基本要素之一。 诗词中所谓的韵,大致等同于汉语拼音中的韵母。如“功”的拼音是gōng其中g是声母,ōng 是韵母。“东”的拼音是dōng,其中d是声母,ōng是韵母。那么“功”和“东”的韵母就相同,他们属于同韵字。 凡是同韵的字都可以押韵。所谓押韵,就是把同韵的几个字放在同一个位置上。格律诗中,一般总是把韵放在句尾,所以,韵又称“韵脚”,如: 《山居秋暝》(唐王维) 空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。(ou) 四声 古代汉语有四种声调,和今天的普通话的声调不完全一样。 A平声。这个声调后来分化为阴平和阳平(可以理解为-/)。例:山、林等。

七言律诗的写作要点 七言律诗的写作要点 一、律诗是诗词里讲究最多的诗种(包括律绝) 习一下七言绝句的平仄构造 1、平起平落(首句入韵) : (平)平(仄)仄仄平平, (仄 )仄平平《仄》仄平 (仄 )仄(平)平《平》仄仄, (平)平(仄 )仄仄 平平。 2、仄起平落(首句入韵) : (仄)仄平平《仄》仄平, (平)平(仄 )仄仄平平。 (平)平(仄)仄《平》平仄, 3、平起平落(首句不入韵) (平)平(仄)仄《平》平仄, (仄)仄(平)平《平》仄仄, 4、仄起平落(首句不入韵) (仄)仄(平)平《平》仄仄, (平)平(仄)仄《平》平仄, 、/. I 、, G > : 注意: (),内的字宜平可仄: (平); 注释: 1、括号(),内的字宜仄可平: (仄) ; 2、括号 我们先复 (仄)仄平平《仄》仄 平 (仄)仄平平《仄》仄 平 (平)平(仄)仄仄平 平。 (平)平(仄)仄仄平

3、括号《》,变格时宜平可仄:《平》; 4、括号《》变 格时宜仄可平:《仄》。初学者不必学习变格句型,尊重《》 内用字平仄 绝句(指律绝)1、2、4 句用韵(一般压平韵,首句不用韵应符合第3、4 的格式)。二、七言律诗的平仄七言律诗简称“七律” 。如同“五言律诗”前面加与五言前节两个字平仄相反的字既成。七律同七绝一样,首句通常入韵(七律首句不入韵也可,古今少见,但必须符合 3、4 的 格式;“五绝”“五律”首句通常不入韵)。七律2、4、6、8 句都入韵,一定要用平声韵。3、5、7 句不入韵,但尾字必须用仄音字。否则就不为律诗了(不是所有的七言八句都是“ X 律”如格律不符只能根据诗的格律归为古风了)。“七律”和“七绝”一样也有4 种格式。可看出它是两首七绝平仄格式相加:1、平起(首句用韵):等于七绝(1)(3)形式相加。 (平)平(仄)仄仄平平,(仄)仄平平《仄》仄平。(仄)仄(平)平《平》仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。(平)平(仄)仄《平》平仄,(仄)仄平平《仄》仄平。(仄)仄(平)平《平》仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。如,毛泽东七律长征:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军

诗词基础讲座 《诗词基础讲座》 讲解:秋风 上周我们大体上把古诗讲完了,但是古诗还有一点大家不常见知识我是没有讲到的,歌行体的写法。本周我们诗词一起讲,词是唐诗之后慢慢形成的,“可以说”是一种长短句诗,但是由于词的结构形式不同于诗,词融合了音律,能唱出来,又称歌诗,所以说诗词有着很多相同的地方,在讲解时诗词有些都可以适用的,比如上周我们在《古诗技巧运用》讲的造境对于诗词都是可以用的。本周我打算先讲完古诗的歌行体的写法,再讲词的基础入门知识。 一,歌行体 歌行体简介 歌行体是古体诗的一种体裁,汉魏以下的乐府诗常题名为"歌"或"行",二者名虽不同,其实并无严格的区别.后遂统称"歌行体"。歌行体为南朝宋鲍照所创,鲍照模拟和学习乐府,经过充分地消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而其发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。 歌行体的特点 1,篇幅可以长也可以短,主要以叙事为主。比如李颀的《古从军行》12句,曹丕的《燕歌行》共15句,岑参的

《白雪歌送武判官归京》共18句,王维的《洛阳女儿行》20句,杜甫的《茅屋为秋风所破歌》共24句是比较短的歌行体;而白居易的《长恨歌》120句,韦庄的《秦妇吟》238句歌行体,秋风的《千骏赋》142句,《神话》(目前195句)是比较长的歌行体。中篇的比如秋风的《醉酒行》有36句,杜甫的《兵车行》有37句,卢照邻的《长安古意》共68句,白居易的《琵琶行》88句。因为歌行体的保留着古乐府叙事的特点,所以古人所做歌行体主要是记录,叙述所见所闻所感的事件,通过事情而把作者的情感和议论融入作品之中,所以歌行体的内容是既充实而又很生动的。比如白居易的《琵琶行》就是为浔阳江遇琵琶女的事件而作,秋风的《醉酒行》就是对如今世态所感而作。此处举例为短篇例子,中篇例子,长篇例子篇幅太大不利于举例,大家有兴趣可以去查看。 短篇例子: 《古从军行》 作者:李颀 白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。 行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多。 野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。 胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。 闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车。

格律诗写作技巧 诗的格律是根据民族语言的特点,由诗人、诗理论家长期实践、探索、总结出来的一种高度艺术化、音乐化的民族形式。由这种格律构成的格律诗,在世界上是独一无二的。它的音韵回环流转之美,声调交替抑扬之美,句式骈散变幻之美,词语精炼含蓄之美,构成了世界上最灿烂、最富内涵的诗歌,是中华民族悠久历史和灿烂文化的瑰宝。我国古今多少伟大诗人都能娴熟地运用这种格律,施展他们的文学才华,写下了无数光辉灿烂、千古不朽的诗篇! 格律诗在字数、韵脚、声调、对仗各方面都有许多讲究,它规定诗有定句,句有定字,字讲平仄,严格押韵。格律诗分绝句、律诗、排律三种,现以绝句为例,简述其写作技巧。 绝句共四句,第一句称作上句,第二句称作下句,第三句称作上句,第四句称作下句。第二句与第三句称作邻句。 七绝有四种格式,以第一句第二字和末一字的平仄来定。第一句第二字是平声,就叫平起,是仄声就叫仄起。如第一句末一字是平声,就叫平收,是仄声就叫仄收。以上第一个叫平起平收式,下一个则叫仄起仄收式。依此类推。七绝有四个式子:平起平收式、平起仄收式、仄起仄收式、仄起平收式。五绝也有四个式子,与其相同。 格律诗中每两个字音为一个节奏,五言句有三个节奏,七言句有四个节奏,最后一个字音也是一个节奏。一个节奏内两字的平仄最好相同,一句中相邻的两个节奏的平仄应是交替的。汉字的平仄规定为:汉语拼音四声的一声、二声为平声,三声、四声和古入声字为仄声。这里以○代表平声,以●代表仄声,以◎代表按格

式应为平声而此处平仄不拘,以⊙代表按格式应为仄声而此处平仄不拘,符号右边加*代表此字为韵脚,以☆代表空格(即这里有个字)。 一般讲,律句有“一三五不论,二四六分明”的提法。即每句的第一、三、五字的平仄是不讲究的,(但也有例外)。第二、四、六字的平仄是要严格掌握的。因为第二、四、六字是节奏的重点,除不得不使用拗救法外,其平仄是格律规定的,不能任意更改。 第一步:根据上下句相对应的字平仄要对立,邻句相对应的字平仄要粘连(平仄相同)的规定,现确定每句的第二、第四、第六字的平仄,以七言为例: 第一句:☆○ ☆● ☆○ ☆第二句:☆● ☆○ ☆● ☆ 第三句:☆● ☆○ ☆● ☆第四句:☆○ ☆● ☆○ ☆ 如果第一句的第二字是仄声,那即为下式: 第一句:☆● ☆○ ☆● ☆第二句:☆○ ☆● ☆○ ☆ 第三句:☆○ ☆● ☆○ ☆第四句:☆● ☆○ ☆● ☆ 这样就确定了每一句第二、四、六字的平仄。去掉每一句前面的两个字,就是五绝。 第二步:七言第四字、五言第二字防孤平。即七言第四字、五言第二字是平声时,它前面的一个字也必须是平声。也就是说它的前后两个字如果都是仄声,成为● ○ ●就是犯孤平了。“孤平”是古人写格律诗的大忌。七言第二字不忌讳孤平。根据这一规定,在第一步式子的基础上,把第四字是平声的字前面各加一个平声字,即成下式: 第一句:☆○ ☆● ☆○ ☆第二句:☆● ○ ○ ☆● ☆ 第三句:☆● ○ ○ ☆● ☆第四句:☆○ ☆● ☆○ ☆

中国古代诗词格律常识(格律诗) 一、格律诗的基本知识 格律诗就是按照一定的格律所作的诗。什么是格律呢?就是格式和规律的意思,也就是规格和程式。 掌握诗的格律,首先应该了解我国古典诗歌的发展概况。这里我们不是我们从文学史的角度,而是从诗歌形式(也包括诗歌规律)的角度简单作些介绍。 我国最早的两部诗集是《诗经》和《楚辞》。《诗经》是以四言为主,《楚辞》是以六言为主(加上"兮"就是七言)。 汉代是辞赋创作的繁荣时期,文人创作的诗歌不太多。汉乐府中有思想性和艺术性都很高的的作品。从体裁上讲,乐府主要的特点是配乐诗歌。乐府本是汉代设置的官署的名称,它负责收集民歌并把她们配上乐谱。后来就把这些配乐的歌词也称为"乐府"。南北朝也有乐府诗。魏晋南北朝时,有一些文人用乐府题目写诗,如曹操写过《短歌行》,鲍照写过《拟行路难》等。宋代郭茂倩选编的《乐府诗集》,是民间和文人创作的乐府诗的总集。 汉朝还产生了两种新的诗体:五言诗和七言诗。五言诗起源于西汉民谣,《古诗十九首》就是很成熟的五言诗。最早的七言诗是《柏梁台诗》。三国曹丕的《燕歌行》是第一首完整的七言诗,但它还是句句押韵的,隔句押韵的七言诗最早的是鲍照的《拟行路难》之一和之三。 从齐梁时期开始,诗歌在形式上逐渐发生了变化,这变化主要是随着四声的发现而在诗歌中开始讲究平仄,注意用平仄来造成诗歌的音乐美。当时有所谓的"永明体"(永明是齐武帝的年号),它的特点是讲究声律,沈约和谢眺是永明体的代表作家。齐梁时期写文章也注重骈偶,骈体文正是那个时期形成的。这种风气也影响到律诗创作,在诗歌创作中也逐渐注意对仗。这种趋势发展的结果,在唐代初年就正式形成了一种以讲究平仄、对仗为特点的格律诗。在唐人看来,这是一种新的诗体,称之?近体诗"又称"今体诗"。从形式上看,"近体诗"不同于古诗(汉魏六朝的古诗),区别就在于近体诗是有严密的格律的。古诗不十分讲究格律,但不是说古诗没有格律,比如五言诗限定每句五个字,七言诗限定每句七个字,这也是一种格律。 唐代产生了近体诗以后,有的作家也时常按照古诗的写法写诗,这种不讲平仄和对仗的诗叫"古体诗",也叫"古风",如李白的《古风》,张若虚的《春江花月夜》等。 唐以及唐以后的诗分为两种,一种叫"近体诗"(今体诗),是讲究平仄对仗的格律诗,包括律诗和绝句;一种叫"古体诗",是不讲平仄对仗的。今体诗和古体诗是从形式上,主要是从诗歌声律角度上来区分的,而不是以时代来区分的,如清朝人写的诗,只要不讲平仄对仗,也仍然叫古体诗。 我们讲诗的格律,主要是讲近体诗的格律。一般来讲,近体诗的格律主要有以下几个要素:(一)句数 近体诗按句数多少可分为律诗和绝句两类。律诗一般每首八句,绝句每首四句。超过八句的律诗称排律或长律,排律的句数是不限的,但它的句数必须是双数。 律诗分为五言律诗、七言律诗和五言排律。五言律师每句五字,每首四十字;七言律诗每句七字,每首五十六字。绝句有五言绝句、七言绝句。律诗和绝句都是由两句组成一联,每联的上句叫"出句",下句叫"对句"。律诗的四联中,第一联叫"起联"或叫"首联",第二联叫"颔联",第三联叫"颈联",第四联叫"尾联"。附带讲一下:古体诗的句数是不限的一首古体诗可以很长,例如《孔雀东南飞》有357句,是我国古代最长的一首叙事诗;杜甫的《永怀》有100句。古体诗也可以很短,如傅云的《杂言》只有两句。 (二)押韵 押韵是格律诗的特征之一,不论是绝句和律诗都要押韵。所谓押韵,就是在一定位置句子的韵脚都要用韵母相同的字。所谓韵,一般指韵母或韵母中主要元音及韵尾和声调相同的字。如东(d ōng)、公(gōng)、龙(lōng)红(hōng)电灯字的韵母都是ong,又都是平声,所以这些字

诗词基础知识讲座 第一章关于诗词格律的一些概念 第一节韵 韵是诗词格律的基本要素之一,诗人在诗词中用韵,叫做押韵。从《诗经》到后代的诗词,差不多没有不押韵的。民歌也没有不押韵的。在北方戏曲中,韵又叫辙,押韵叫合辙。 一首诗词有没有韵,是一般人都觉察得出来的。至于要说明什么是韵,那却不太简单。但是,今天我们有了汉语拼音字母,对于韵的概念还是容易说明的。 诗词中所谓韵,大致等于汉语拼音中所谓韵母。大家知道,一个汉字用拼音字母拼起来,一般都有声母,有韵母。例如“公”拼成gōng,其中g是声母,ong是韵母。声母总是在前面的,韵母总是在后面的。我们再看“东”dōng,“同”tóng,“隆”lóng,“宗”zōng,“聪”cōng等,它们的韵母都是ong,所以它们是同韵字。 凡是同韵的字都可以押韵。所谓押韵,就是把同韵的两个或更多的字放在同一位置上。一般总是把韵放在句尾,所以又叫“韵脚”。试看下面的一个例子: 南歌子 [宋]张泌 柳色遮楼暗,桐花落砌香(xiāng)。画堂开处晚风凉(liáng),高卷水晶帘额衬斜阳(yáng)。 这里“香”、“凉”、“阳”押韵,因为它们的韵母都是ang。 在拼音中,a、e、o的前面可能还有i、u、ü,如ia、ua、uai、iao、ian、uan、üan、iang、uang、ie、üe、iong、uen等,这种i、u、ü叫做韵头,不同韵头的字也算是同韵字,也可以押韵。例如:“麻(má)”、“家(jiā)”、“瓜(guā)”的韵母虽不完全相同,但它们是同韵字,押起来是同样谐和的。

押韵的目的是为了声韵的谐和。同类的乐音在同一位置上的重复,这就构成了声音回环的美。 但是,为什么当我们读古人的诗词的时候,常常觉得它们的韵并不十分和谐,甚至很不谐和呢?这是因为时代不同的缘故。语言发展了,语音起了变化,我们拿现化的语音去读它们,自然不能完全适合了。例如: 山行 [唐] 杜牧 远上寒山石径斜(xié),白云深处有人家(jiā)。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花(huā)。 这里的“斜“字在唐代读作sia(s读浊音),和现代上海“斜”字的读音一样。因此,在当时是谐和的。今天我们当然不可能(也不必要)按照古音去读古人的诗词。 古人押韵是依照韵书的。古人所谓“官韵”,就是朝廷颁布的韵书。这种韵书,在唐代和口语还是基本上一致的,依照韵书押韵,也是比较合理的。宋代以后,语音变化较大,诗人们仍旧依照韵书来押韵,那就较为不合理了。今天我们如果倚声填词作诗,自然不一定要依照韵书来押韵。不过,当我们读古人的诗词时,却还是应该知道古人的诗韵。 第二节四声 四声,这里指的是古代汉语的四种声调。我们要知道四声,必须先知道声调是怎么形成的。所以这里先从声调谈起。 声调,这是汉语(以及某些其他语言)的特点。语音的高低、升降、长短构成了汉语的声调,而高低、升降则是主要的因素。拿普通话的声调来说,共有四个声调:阴平声是一个高平调(不升不降叫平);阳平声是一个中升调(不高不低叫中);上声是一个低升调(有时是低平调);去声是一个高降调。 古代汉语也有四个声调,但是和今天普通话的声调种类不完全一样。古代的四声是: (1)平声。这个声调到后代分化为阴平和阳平。 (2)上声。这个声调到后代有一部分变为去声。

格律诗基本知识入门培训讲稿 受子洲县诗词学会委托,我就格律诗的一些基本知识,与大家一起共同交流、探讨。由于水平所限,很难满足大家的期望,就我个人而言,能给大家一个启示,起到抛砖引玉的作用,我就满足了。所讲的格律诗的基本知识,由于时间关系,只能点到为止。如有错误,敬请指正。 一、学习古典诗词的必要性 为了说明学习古典诗词的必要性,我想引用毛泽东同志关于旧体诗词的几段谈话来说明。因为毛泽东同志不仅是一个伟人,而且是当代少有的诗词大家,他的话最有说服力。 1957年在中南海,毛泽东会见词学专家冒广生在谈到旧体诗说:形式的定型不意味着内容受到束缚、诗人丧失个性。同样的形式,千多年来真是名诗代出,佳作如林。固定的形式没有妨碍诗歌艺术的发展。毛泽东还说:不论平仄,不讲叶韵,还算什么格律诗词?掌握了格律,就觉得有自由了。 1965年夏,毛泽东与梅白的谈话中指出:旧体诗词源远流长,不仅像我这样的老年人喜欢,而且像你这样的中年人也喜欢。我冒叫一声,旧体诗要发展、要改造,一万年也打不倒。因为这种东西,最能反映中华民族和中国人民的特性和风尚、、、、、、。 我个人理解,汉字是中华民族特有的文化产物,旧体诗词是中华民族传统文化的宠物。只要有汉字,旧体诗这种最能反映中华民族和中国人民的特性和风尚的文学形式,就一定会存在! 二、什么是诗? 中国的古典诗词是中华民族文化的瑰宝,是文学皇冠上的明珠。那末什么是诗呢?诗是抒发感情的语言文学,是通过有节奏和韵律的语言,反映生活、抒发感情的一种文学体裁。一位名家说过:由于心臓的搏动而咏唱出来的真理,是诗。 根据我自己的体验,诗就是情感之舟。诗的灵魂是情,诗的风韵是美。 第一、诗是诗人激情的喷发,是情感堤坝闸门打开的渲泄。无病呻吟不行!凝结在笔尖的必须是诗人内心独有的东西!《中华诗词》2011年第七期刊登我的拙作《渔歌子·华山寄语》:西岳横空出世奇,云浮绝壁岭西移。临绝顶,展襟期,人生历险几多回。这首词就是我攀登华山的切身体验。 第二、情是诗的本质,美是诗的内在需要。诗源于情,美于言!光有情,没有形式美,也不能算诗!比如:啊!黄河,我爱你!就不成其为诗。而李白的《望庐山瀑布》就是一首脍炙人口的好诗!李白以浪漫的想象,夸张的比喻,优美的语言,

春复回 郭智宇 窗前雀影声声笑,满园春桃已泛红。 新芽点点未绿尽,旧路茫茫已断穷。 飞鸟北回哪年月,水流东走何去从。 红尘万物皆往复,只余人心万悔中。 愁 冯一凡 新枫未起花先落,故柳将发絮已焚。过目烟云几断忧,停颊雨雪常歇愤。贤观胜景今犹存,客叹衰心往却盛。淡酒厅堂醉意涌,浓烛座下愁情生。 思君 胡子风 春风卷叶青楼处,夜雨吹花满苑香。漫舞云台飘彩袖,轻飞月影照霓裳。岁月难识情定物,韶华怎改盼君郎。女子盈盈思故里,红颜寸寸念他方。

塞外刘凯溪 胡天寒气携风来,穿树平土柳芽开。雨封云低压新鹤,波止船行气轮台。西望昏日徐徐下,东迎苞花暖暖开。思君仍需随归燕,且寻异地故旧怀。 初春夏慧琳 昨夜风雨狂奏响,今早地上水汪汪。清草绿树冒新芽,百草欲穿新衣裳。我欲乘风渡天边,无奈飞到教室边。心在窗外随风到,人在教室里两行。 清明 宋忻瑶 花开阡陌草又青,雨落道旁天已暝。归来探看未亡人,别去再无当年影。黄土坟下成黄土,清明时节未清明。松柏碑前无哀声,且与谁人诉长情。 无题 张施旖 料峭山崖风消逝,钟鼓沉闷无尽时。

浓雾击靥魂已失,深林掠影心难持。乌鹊南飞非幸事,身陷囹圄老将至。凡尘有是却无世,徒留墨渍传青史。 功臣愤 罗皓文 锣鼓齐奏撼云月,马蹄飒沓绝土尘。龙袍金衣万众仰,手锁脚铐无人闻。淮阴含恨终长乐,武穆怀忠谥狱坟。丹心热血无处洒,敢问孰人知其恨? 早春 马昕怡 细雨淅淅告清冬,嫩草悠悠迎暖春。玉尘烈风与冰川,柳絮丛芮至桃笋。村童散学思野骑,耶娘下亩忧儿孙。戏猿飞鸟藏林间,惊起砚地烛点昏。 独步行 黄欣睿 尘晖暗窥深青幕,落霞凝尽浅碧旁。过者碌碌渐去散,风吟萧萧自彷徨。

格律诗词曲基础知识 诗词联曲,可以陶冶心性、培养情操。诗风词韵最怡情。它可以净心、出尘、养气、静神。使人生变得充实而雅致。 本文旨在介绍格律诗词曲的基本知识,格律诗词联曲的魅力在于语言美(意象)、声韵美(格律)和意境美(形象),进而折射出诗人的心灵美(情怀或志向)。 基本概念 古典诗词---一是古典文学中的一种类别。包括汉唐以前的诗词。最早要追溯到诗经、楚辞。 格律文学---是以声韵(平仄)为基本要求的文学体裁。包括诗词联曲骈文。骈文推荐大家熟读王勃的“滕王阁序”,其中许多名句偶句和赋比兴手法,令人叹为观止。本文重点讲述格律诗词曲。关于联,详见讲联,此不赘述。 韵---是决定声韵美的平仄格律。它有两个作用:一是用于诗词曲中每个字的平仄调节,二是用于押韵。 目前韵谱通用四个:中华新韵(今韵)、平水韵(古韵)词韵或者词林正韵(填词专用)。合并了许多相似的韵部,比如一冬二东,又:枝和微,都合并在一个韵部。大大便利了填词选韵。 曲韵,填曲专用。主要区别是曲韵在仄声里还要区别上声(汉语第三声)和去声(汉语第四声)。 上述四韵谱,韵部字多的,称宽韵。字少的,称窄韵。为了押韵的便

利,一般选韵时尽量选宽韵,这样选韵余地就大了。 总之,格律用韵,对于诗联,古今韵可以通用,但在一篇作品里不能混用。对于词曲,有特殊要求。因为“词询旧例”,所以填词必须律依古韵,韵押词韵。而曲,因为仄声的两种要求,所以填曲必须格依曲谱,律依、韵押曲韵。 一、格律诗(近体诗、唐诗) 唐以前的诗,称为“齐梁体”,也称古体。唐以后不合近体的诗,也列为古体。 近体诗和古体诗的区别主要是:格律要求;押韵要求;律诗还有对偶要求。当然意境是共同的要求。 近体诗的种类---包括绝诗和律诗。 绝诗---包括五绝和七绝。五绝就是五言四句,七绝就是七言四句。绝诗的格律---格律以第一句第二字来定诗式,以第一或第二句的尾字来定韵脚(定韵字)。每句的格律类似联的马蹄韵,两两交替。注意两点:在单数字上有的可平可仄,主要是防止“三平尾”和“孤平”;在尾字押韵前格律提前一字换律。例如:仄起首句押韵: ⊙仄平平⊙仄平(韵) ⊙平⊙仄仄平平(韵)因为押韵,所以把第七字的格律换律提前到第五字。 律诗---包括七律、五律和排律。律诗一般是八句,格律就是绝诗的再一番。排律是多于八句的律诗,但不常用。律诗八句分为四联。第一二句为首联,第三四句为颔联,第五六句为颈联,第七八句为尾联。

古诗词系列讲座-格律诗写作 写格律诗,有八大禁忌:一忌孤平;二忌尾三连平(三连仄);三忌换韵;四忌失粘;五忌合掌;六忌重字;七忌直白;八忌新旧韵乱用。 一忌孤平:所谓孤平,指一句中,除去最后一个韵脚字外,只有一个平声字,则为犯孤平。孤平为诗家之大忌。比如“仄仄平平仄仄平”,如果第三字是仄声,除去第七个韵脚字外,只有第四个字是平声字,就犯孤平。犯孤平的句式,只限在韵脚的句子,就是说,最后一个字是平声字的句中(即韵脚句),要注意不要犯孤平,在非韵脚的句中,即使只有一个平声字,也不算犯孤平的句子,如“仄仄平平平仄仄”句,以一三五不论之说,第三、第五字变为仄声字,就变成了“仄仄仄平仄仄仄”,这样的句式,不是孤平,但是却犯了尾三仄,当然,对于初学者,尾三仄不是太严格,如果能避免,则更好。 二忌尾三连平(三连仄):是指每句最后三个字都是仄声或都是平声字,比如“仄仄平平仄仄平”,如果最后一字是仄声,就是尾三仄;如果第五第六字是平声字,就是尾三平。尾三平也是诗家之大忌。 三忌换韵:是指一首格律诗中,韵脚的字的韵部,只能在同一个韵部中,如果不在同一韵部,就是换韵。所谓韵脚,就是偶数句的最后一个字,如果第一句押韵,其韵脚也包括在内。

四忌失粘:是指第一句与第二句相同位置间的字,平仄相反,第二句与第三句相同位置间的字,平仄相同,即为粘,如果不粘,就是失粘。 五忌合掌:是指律诗中,三四句、五六句,其实是两幅对联,如果一幅对联,上下句意思相近或相同,就是合掌。 六忌重字:是指一首诗中,尽量不要有重复的字,但是在一个句子中除外。 七忌直白:是指太过平直,没有味感。 八忌新旧韵乱用:是指在同一首诗中用韵,要么依旧韵(平水韵),要么依新韵(中华14新韵),不能新旧韵混用。当然,亦有以词韵(如词林正韵)作诗者,词韵比诗韵(平水韵)相对较宽,但是,即使是以词韵为据押韵,也要在同一个词韵的韵部。 格律诗的三个基本要素:诗韵、平仄、对仗。 前面讲了,格律诗是绝句和律诗的通称,格律诗包括五言绝句、七言绝句、五言律诗、七言律诗、及五言和七言排律。那么,我们在写格律诗的时候,就一定要把握好以上三个基本要素。 一、诗韵:就是诗的韵脚,格律诗一般只用平声韵。上面讲了写格律诗有八大禁忌,其中三忌换韵及八忌新旧韵乱用,就指诗韵。简单地讲,就是绝句第二、第四句最后一字押平声韵且韵脚在同一个韵部,律诗第二、第四、第六、第八句最后一字押平声韵且韵脚在同

如何写格律诗(一) “工夫在诗外,作诗先作人”这是诗家的一句行语。 诗,是文学艺术的一部分,是人类精神生活的宝贵财富,也是精神文明建设的重要组成部分。诗,是个人生活经历所构成的心灵图画,是爱祖国、爱人民、爱社会的表现,也是个人品德、修养、学问、素质的综合表现。 所以: 1、诗人要正派,要胸襟宽大。 2、诗人要高尚,要有良好的道德修养。 3、诗人要谦虚,要有学习别人长处的精神。例如:毛主席的七律《到韶山》,首句原为“别梦依稀哭逝川”,后经友人提出“哭”的字面欠妥,建议改为“咒”,毛主席不仅接受,还将其称为“半字之师”,又如毛主席的《长征》中,原为“金沙浪拍云崖暖”,因友人建议,诗要尽可能避免重字,前面已有“五岭逶腾细浪”,宜将后浪改为水。也被采纳,所以,才成“金沙水拍云崖暖”。 诗人之间的友谊是真诚的,感情是纯朴的,他们互相学习,取长补短,古人云“诗文有骨肉之情”。 一、基本要求: 1、字句相等。七律是七言八句;五律是五言八句。超过八句符合格律要求叫长律或排律。律绝同是四句。 2、平仄相对。律诗讲抑扬顿挫,在对偶句中除注有可平可仄标示的字外,上下句平仄声必须相对立,并要求双句押韵。 3、结构相同。律诗八句分四联:首联、颔联、颈联、尾联。每联上下词组结构必须相同。 4、词性对仗。律诗不仅要求用字用词精练准确,讲艺术、有美感,而且颔联、颈联上下分组词性必须对仗,否则不称其为律诗。 5、音步分明。每个诗句第二和第四字为音步,二者不能用同声字。七言第六字虽不是音步,但一般与第四字也不能同声。 6、注意粘对。粘对亦称粘连。“粘”使全诗整体衔接;“对”指对偶句平仄对立。粘连就是上联对句与下联出句的第二字平仄一致。 7、拗句补救。补救办法有两种:第一是本句自救。“五言”句一拗三救,四拗三救;“七言”句是三拗五救,六拗五救。第二是对句相救。前拗后救,一拗双救。(注:律诗律绝都有“四式”诗谱,只要认真严格按诗谱写诗就会符合律诗律绝的声律和韵律。) 二、禁忌: 1、忌孤平。孤平是指诗句中一个平声字被仄声字包围而孤立。一般说:五言句不少于两个平声字,七言句不少于三个平声字,并且放对位置。在诗句中保持两个平声字并列,即可避免孤平。 2、忌三连平(仄)。此指每个诗句的末尾不允许连续用三个平声字或三个仄声字。 3、忌换韵。律诗律绝都要求押平声韵,并且要一韵到底。中途不允许换韵或转韵。 4、忌失粘。律诗要求粘对(前面已说明)如果失粘会影响全诗的整体衔接,造成声韵不和谐。 5、忌合掌。在诗的对仗中形式多样。但不准用同一地域、同一事物、同一意义的不同词作对仗。 6、忌重字。诗本身字数不多,应力求精练,除用叠字句或有意安排外,尽量避免相同的字