高二数学下6.3 不等式的证明4教案

课 题:不等式的证明(4) 教学目的: 1. 掌握换元法法证明不等式; 2.理解换元法实质; 3.提高证明不等式证法灵活性 教学重点:三角换元和代数换元 教学难点: 三角换元 授课类型:新授课 课时安排:1课时 教 具:多媒体、实物投影仪 教学过程: 一、复习引入: 1.重要不等式: 如果)""(2R,,22号时取当且仅当那么==≥+∈b a ab b a b a 2.定理:如果a,b 是正数,那么).""(2 号时取当且仅当==≥+b a ab b a 3:ab ≤222b a +,ab ≤(2 b a +)2 4. b a a b +≥2(ab >0),当且仅当a =b 时取“=”号; 5.定理:如果+∈R c b a ,,,那么abc c b a 3333≥++(当且仅当c b a ==时 取“=”) 6.推论:如果+∈R c b a ,,,那么 33abc c b a ≥++ (当且仅当c b a ==时取“=”) 7.比较法之一(作差法)步骤:作差——变形——判断与0的关系——结论 比较法之二(作商法)步骤:作商——变形——判断与1的关系——结论 8.综合法:利用某些已经证明过的不等式(例如算术平均数与几何平均数定理)和不等式的性质推导出所要证明的不等式成立,这种证明方法叫做综合法 用综合法证明不等式的逻辑关系是:12n A B B B B ????? 综合法的思维特点是:由因导果,即由已知条件出发,利用已知的数学定理、性质和公式,推出结论的一种证明方法 分析法:证明不等式时,有时可以从求证的不等式出发,分析使这个不等式

成立的条件,把证明不等式转化为判定这些条件是否具备的问题,如果能够肯定这些条件都已具备,那么就可以断定原不等式成立,这种方法叫做分析法 用分析法证明不等式的逻辑关系是:12n B B B B A ??? ?? 分析法的思维特点是:执果索因 分析法的书写格式: 要证明命题B 为真, 只需要证明命题1B 为真,从而有…… 这只需要证明命题2B 为真,从而又有…… …… 这只需要证明命题A 为真 而已知A 为真,故命题B 必为真 二、讲解新课: 1 若0≤x ≤1,则可令x = sin θ (20π≤ θ≤)或x = sin 2θ (22π≤θ≤π-) 若122=+y x ,则可令x = cos θ , y = sin θ (π≤θ≤20) 若12 2=-y x ,则可令x = sec θ, y = t a n θ (π≤θ≤20) 若x ≥1,则可令x = sec θ (2 0π< θ≤) 若x ∈R ,则可令x = t a n θ (22π<θ<π-) 2 “整体换元”,“均值换元”,“设差换元”的方法 三、讲解范例: 例1 求证:2 11212≤-≤-x x 证一:(综合法) ∵212)1()1(1|||1|2222222=?? ????-+≤-=-=-x x x x x x x x 即 21|1|2≤-x x ∴2 11212≤-≤-x x 证二:(换元法) ∵11≤≤-x ∴令 x = cos θ , θ∈[0, π]

证明不等式的种方法

证明不等式的13种方法 咸阳师范学院基础教育课程研究中心安振平 不等式证明无论在高考、竞赛,还是其它类型的考试里,出现频率都是比较高,证明难度也是比较大的.因此,有必要总结证明不等式的基本方法,为读者提供学习时的参考资料.笔者选题的标准是题目优美、简明,其证明方法基本并兼顾巧妙. 1.排序方法 对问题的里的变量不妨排出大小顺序,有时便于获得不等式的证明. 例1已知,,0a b c ≥,且1a b c ++=,求证: ()22229 1. a b c abc +++≥2.增量方法 在变量之间增设一个增量,通过增量换元的方法,便于问题的变形和处理.例2设,,a b c R + ∈,试证:2222 a b c a b c a b b c c a ++++≥+++.3.齐次化法 利用题设条件,或者其它变形手段,把原不等式转换为齐次不等式. 例3设,,0,1x y z x y z ≥++=,求证: 2222222221.16 x y y z z x x y z +++≤4.切线方法 通过研究函数在特殊点处的切线,利用切线段代替曲线段,来建立局部不等式.例4已知正数,,x y z 满足3x y z ++=,求证: 323235 x y +≤++.. 5.调整方法 局部固定,逐步调整,探究多元最值,便能获得不等式的证明. 例5已知,,a b c 为非负实数,且1a b c ++=,求证:13.4 ab bc ca abc ++-≤ 6.抽屉原理

在桌上有3个苹果,要把这3个苹果放到2个抽屉里,无论怎样放,我们会发现至少会有一个抽屉里面放2个苹果.这一简单的现象,就是人们所说的“抽屉原理”.巧用抽屉原理,证明某些不等式,能起到比较神奇的效果. 例6(《数学通报》2010年9期1872题)证明:在任意13个实数中,一定能找到两个实数,x y ,使得0.3.10.3x y x ->+7.坐标方法 构造点坐标,应用解析几何的知识和方法证明不等式. 例7已知a b c R ∈、、,a 、b 不全为零,求证: ()()()22 22222 22.a b ac a b bc a b c a b +++++≥+++8.复数方法 构造复数,应用复数模的性质,可以快速证明一些无理不等式. 例8(数学问题1613,2006,5)设,,,0,a b c R λ+ ∈≥求证:9.向量方法 构造向量,把不等式的证明纳入到向量的知识系统当中去. 例9已知正数,,a b c 满足1a b c ++=,求证: 4 ≤. 10.放缩方法 不等式的证明,关键在于恒等变形过程中的有效放大、或者缩小技巧,放和缩应当恰到好处. 例10已知数列{}n a 中,首项132 a = ,且对任意*1,n n N >∈,均有 11n n a a +=++()211332.42 n n n a -+<

不等式证明的常用基本方法

证明不等式的基本方法 导学目标:1.了解证明不等式的基本方法:比较法、综合法、分析法、反证法、放缩法.2.会用比较法、综合法、分析法、反证法、放缩法证明比较简单的不等式. [自主梳理] 1.三个正数的算术—几何平均不等式:如果a ,b ,c>0,那么_________________________,当且仅当a =b =c 时等号成立. 2.基本不等式(基本不等式的推广):对于n 个正数a 1,a 2,…,a n ,它们的算术平均不小于它们的几何平均,即a 1+a 2+…+a n n ≥n a 1·a 2·…·a n ,当且仅当__________________时等号成立. 3.证明不等式的常用五种方法 (1)比较法:比较法是证明不等式最基本的方法,具体有作差比较和作商比较两种,其基本思想是______与0比较大小或______与1比较大小. (2)综合法:从已知条件出发,利用定义、______、______、性质等,经过一系列的推理、论证而得出命题成立,这种证明方法叫综合法.也叫顺推证法或由因导果法. (3)分析法:从要证明的结论出发,逐步寻求使它成立的________条件,直至所需条件为已知条件或一个明显成立的事实(定义 、公理或已证明的定理、性质等),从而得出要证的命题成立为止,这种证明方法叫分析法.也叫逆推证法或执果索因法. (4)反证法 ①反证法的定义 先假设要证的命题不成立,以此为出发点,结合已知条件,应用公理、定义、定理、性质等,进行正确的推理,得到和命题的条件(或已证明的定理、性质、明显成立的事实等)矛盾的结论,以说明假设不正确,从而证明原命题成立,我们把它称为反证法. ②反证法的特点 先假设原命题不成立,再在正确的推理下得出矛盾,这个矛盾可以是与已知条件矛盾,或与假设矛盾,或与定义、公理、定理、事实等矛盾. (5)放缩法 ①定义:证明不等式时,通过把不等式中的某些部分的值________或________,简化不等式,从而达到证明的目的,我们把这种方法称为放缩法. ②思路:分析观察证明式的特点,适当放大或缩小是证题关键. 题型一 用比差法与比商法证明不等式 1.设t =a +2b ,s =a +b 2+1,则s 与t 的大小关系是( A ) ≥t >t ≤t 0;②a 2+b 2≥2(a -b-1);③a 2+3ab>2b 2;④,其中所 有恒成立的不等式序号是 ② . ②【解析】①a=0时不成立;②∵a 2+b 2-2(a-b-1)=(a-1)2+(b+1)2≥0,成立;③a=b=0时不成立;④a=2,b=1时不成立,故恒成立的只有②.

教案7——不等式证明(教师)

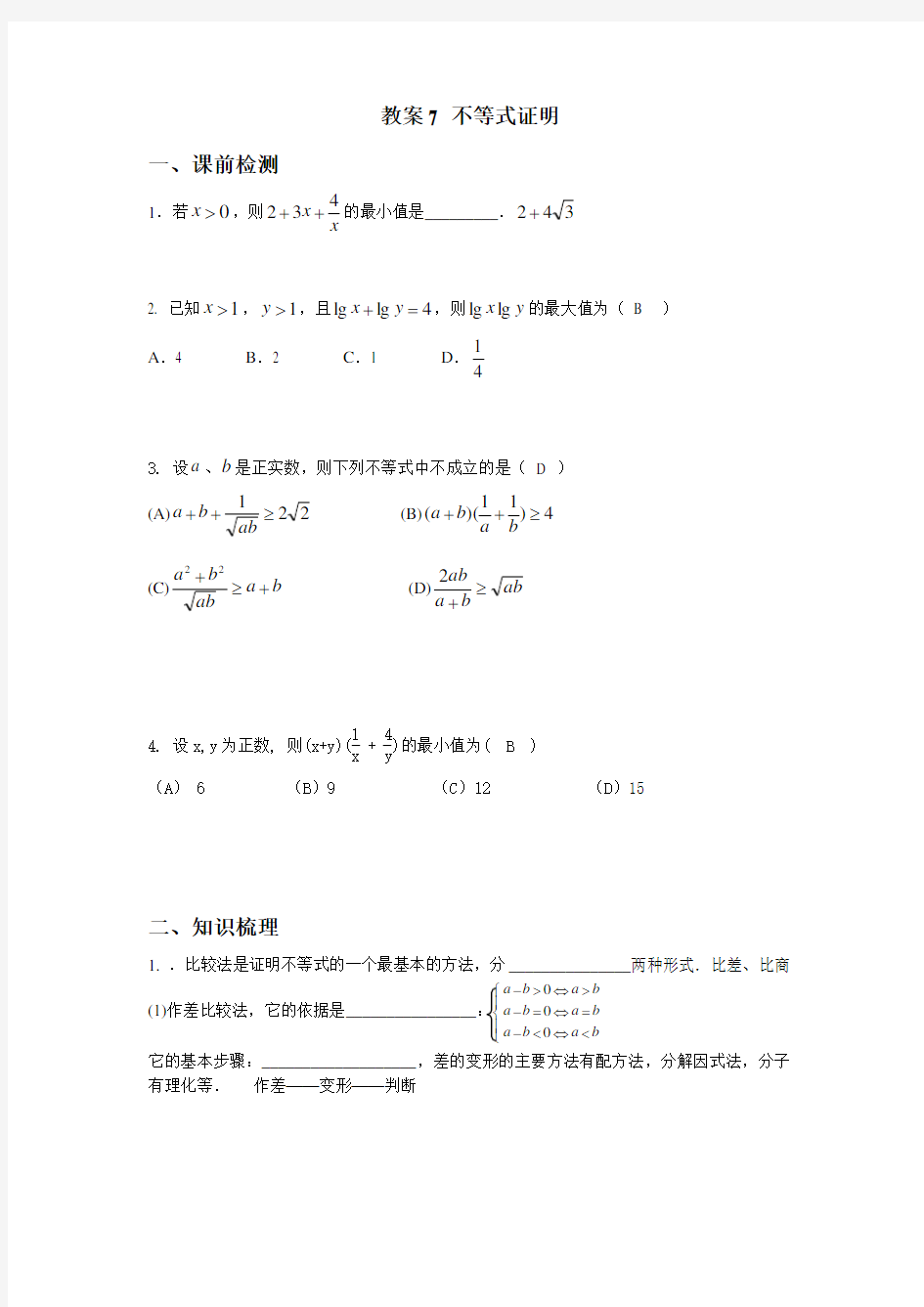

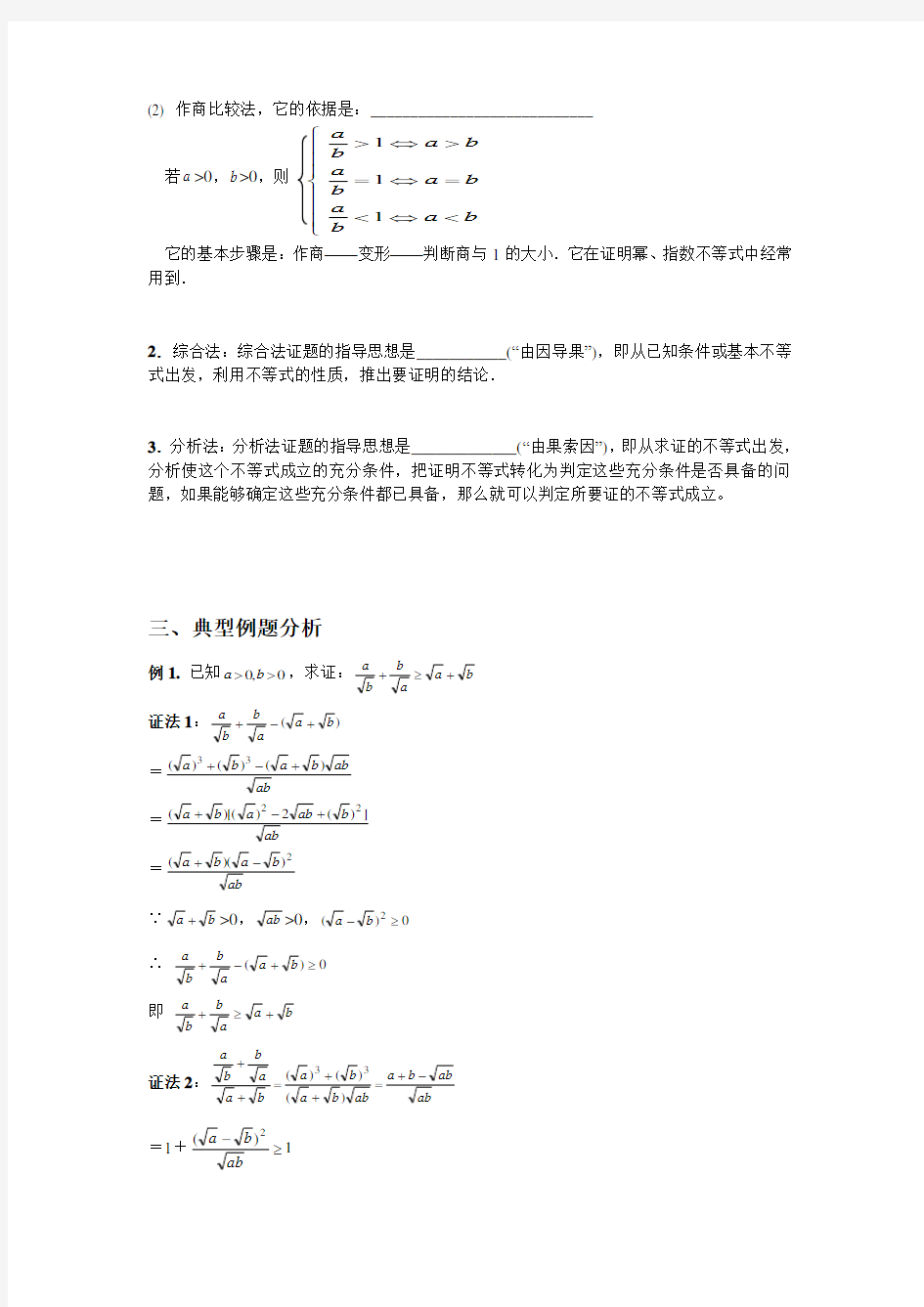

教案7 不等式证明 一、课前检测 1.若0>x ,则x x 432+ +的最小值是_________.342+ 2. 已知1>x ,1>y ,且4lg lg =+y x ,则y x lg lg 的最大值为( B ) A .4 B .2 C .1 D .41 3. 设a 、b 是正实数,则下列不等式中不成立的是( D ) (A)221≥++ab b a (B)4)11)((≥++b a b a (C)b a ab b a +≥+2 2 (D)ab b a ab ≥+2 4. 设x,y 为正数, 则(x+y)(1x + 4y )的最小值为( B ) (A ) 6 (B )9 (C )12 (D )15 二、知识梳理 1. .比较法是证明不等式的一个最基本的方法,分_______________两种形式.比差、比商 (1)作差比较法,它的依据是________________: ?? ????>-b a b a b a b a b a b a 000 它的基本步骤:___________________,差的变形的主要方法有配方法,分解因式法,分子有理化等. 作差——变形——判断

(2) 作商比较法,它的依据是:____________________________ 若a >0,b >0,则 ???? ???>b a b a b a b a b a b a 111 它的基本步骤是:作商——变形——判断商与1的大小.它在证明幂、指数不等式中经常用到. 2.综合法:综合法证题的指导思想是___________(“由因导果”),即从已知条件或基本不等式出发,利用不等式的性质,推出要证明的结论. 3.分析法:分析法证题的指导思想是_____________(“由果索因”),即从求证的不等式出发,分析使这个不等式成立的充分条件,把证明不等式转化为判定这些充分条件是否具备的问题,如果能够确定这些充分条件都已具备,那么就可以判定所要证的不等式成立。 三、典型例题分析 例1. 已知0,0>>b a ,求证: b a a b b a +≥+ 证法1: )(b a a b b a +-+ = ab ab b a b a )()()(33+-+ = ab b ab a b a ])(2))[((22+-+ =ab b a b a 2 ))((-+ ∵b a +>0,ab >0,0)(2≥-b a ∴ 0)(≥+-+b a a b b a 即 b a a b b a +≥+ 证法2:ab ab b a ab b a b a b a a b b a -+=++=++)()()(3 3 =1+1)(2 ≥-ab b a

证明不等式的几种常用方法

证明不等式的几种常用方法 证明不等式除了教材中介绍的三种常用方法,即比较法、综合法和分析法外,在不等式证明中,不仅要用比较法、综合法和分析法,根据有些不等式的结构,恰当地运用反证法、换元法或放缩法还可以化难为易.下面几种方法在证明不等式时也经常使用. 一、反证法 如果从正面直接证明,有些问题确实相当困难,容易陷入多个元素的重围之中,而难以自拔,此时可考虑用间接法予以证明,反证法就是间接法的一种.这就是最“没办法”的时候往往又“最有办法”,所谓的“正难则反”就是这个道理. 反证法是利用互为逆否的命题具有等价性来进行证明的,在使用反证法时,必须在假设中罗列出各种与原命题相异的结论,缺少任何一种可能,则反证法都是不完全的. 用反证法证题的实质就是从否定结论入手,经过一系列的逻辑推理,导出矛盾,从而说明原结论正确.例如要证明不等式A>B,先假设A≤B,然后根据题设及不等式的性质,推出矛盾,从而否定假设,即A≤B不成立,而肯定A>B成立.对于要证明的结论中含有“至多”、“至少”、“均是”、“不都”、“任何”、“唯一”等特征字眼的不等式,若正面难以找到解题的突破口,可转换视角,用反证法往往立见奇效. 例1 设a、b、c、d均为正数,求证:下列三个不等式:①a+b<c+d; ②(a+b)(c+d)<ab+cd;③(a+b)cd<ab(c+d)中至少有一个不正确. 反证法:假设不等式①、②、③都成立,因为a、b、c、d都是正数,所以

不等式①与不等式②相乘,得:(a +b)2<ab +cd ,④ 由不等式③得(a +b)cd <ab(c +d)≤( 2 b a +)2 ·(c +d), ∵a +b >0,∴4cd <(a +b)(c +d), 综合不等式②,得4cd <ab +cd , ∴3cd <ab ,即cd <31 ab . 由不等式④,得(a +b)2<ab +cd < 34ab ,即a 2+b 2<-3 2 ab ,显然矛盾. ∴不等式①、②、③中至少有一个不正确. 例2 已知a +b +c >0,ab +bc +ca >0,abc >0,求证:a >0,b >0, c >0. 证明:反证法 由abc >0知a ≠0,假设a <0,则bc <0, 又∵a +b +c >0,∴b +c >-a >0,即a(b +c)<0, 从而ab +bc +ca = a(b +c)+bc <0,与已知矛盾. ∴假设不成立,从而a >0, 同理可证b >0,c >0. 例3 若p >0,q >0,p 3+q 3= 2,求证:p +q ≤2. 证明:反证法 假设p +q >2,则(p +q)3>8,即p 3+q 3+3pq (p +q)>8, ∵p 3+q 3= 2,∴pq (p +q)>2. 故pq (p +q)>2 = p 3+q 3= (p +q)( p 2-pq +q 2), 又p >0,q >0 ? p +q >0, ∴pq >p 2-pq +q 2,即(p -q)2 <0,矛盾.

高中数学基本不等式证明

不等式证明基本方法 例1 :求证:221a b a b ab ++≥+- 分析:比较法证明不等式是不等式证明的最基本的方法,常用作差法和作商法,此题用作差法较为简便。 证明:221()a b a b ab ++-+- 2221[()(1)(1)]02 a b a b =-+-+-≥ 评注:1.比较法之一(作差法)步骤:作差——变形——判断与0的关系——结论 2.作差后的变形常用方法有因式分解、配方、通分、有理化等,应注意结合式子的形式,适当选 用。 例2:设c b a >>,求证:b a a c c b ab ca bc 2 22222++<++ 分析:从不等式两边形式看,作差后可进行因式分解。 证明:)(222222b a a c c b ab ca bc ++-++ =)()()(a b ab c a ca b c bc -+-+- =)()]()[()(a b ab c b b a ca b c bc -+-+-+- =))()((a c c b b a --- c b a >>Θ,则,0,0,0<->->-a c c b b a ∴0))()((<---a c c b b a 故原不等式成立 评注:三元因式分解因式,可以排列成一个元的降幂形式: =++-++)(222222b a a c c b ab ca bc )())(()(2a b ab b a b a c a b c -++-+-,这样容易发现规律。 例3 :已知,,a b R +∈求证:11()()2()n n n n a b a b a b ++++≤+ 证明:11()()2()n n n n a b a b a b ++++-+ 11n n n n a b ab a b ++=+-- ()()n n a b a b a b =-+- ()()n n a b b a =--

分式不等式的证明与方法

分式 摘要:分式不等式的证明是高中数学中的难点之一,本文主要通过作差法,利用基本不等式法,利用非负实数的性质,利用放缩法,环元法,构造法,类比法,局部不等式法来分析与 证明分式不等式,从而对分式不等式的证明有着整体的理解。通过方法与总结克服证明分式不等式的胆怯心理。 关键词:分式不等式 证明方法 作差法 基本不等式法 构造法 二.利用基本不等式法 均 值 不 等 式 即 : 利用不等式 ∑ =n i y i x m i n 11 ≥∑=∑=n i y i n n i x i n m 1 11)1(∑=-∑=n i i m m y x n n i i 1 2 1 1)((2,1,,=∈+i R y x i i )证明一 类难度较大的分式不等式是很简捷的。 例2.若1,2)(i R =∈+ a i 且N m s n i i a ∈=∑=,1 ,则有∑+=-n i m a a i i 1 ) (1)(s n n s m n +≥ 证明:(1)当m=1时, ∵n a a n i i n i i 2 1 1 1 ≥∑∑=-=,s n a n i i 2 1 1 ≥∑=-,所以有:)1 1 (a a i n i i +∑=-=∑∑==-+n i i n i i a a 1 1 1 ≧s n 2 +s=n(n s s n +) (2)当m=2时,

)1 1 (a a i n i i +∑=-≧ n m 2 1 -n i i n i m a a ∑+=-1 )(1≧n )( n s s n m + 综上,由(1)(2)知原不等式成立。 排序不等式即,适用于对称不等式 例3.设a,b,c 是正实数,求证: 23 ≥+++++b a c a c b c b a 证明:不妨设a ≧c b ≥则b a a c c b +≥+≥+1 11 由排序不等式得: ≥+++++b a c a c b c b a b a a a c c c b b +++++ (1) ≥+++++b a c a c b c b a b a b a c a c b c +++++ (2) 由(1)+(2)得 2( b a c a c b c b a +++++)3≥,所以2 3≥+++++b a c a c b c b a 利用倒数不等式即:若a i >0,则n a a n i i n i i 2 1 1 1 ≥∑∑=-= 例4.设βα,都是锐角,求证:且βα,取什么值时成立? 证明:1cos sin 2 2=+βα,不等式左边拆项得: ββαcos sin sin cos 2 2 2 2 1 1 + = β αβααsni 2 2 2 2 2 sin cos sin cos 1 1 1 + + 又由于1sin sin cos sin cos 2 2222=++βαβαα 由倒数不等式有: ) (sin sin cos sin cos 2 2 2 2 2 βαβαα++)1 1 1 ( 2 2 2 2 2 sin cos sin cos β αβααsni + + ≥9 所以原不等式成立 当且仅当βαβααsin sin cos sin cos 2 2222==即2tan ,1tan ==αβ时等

《-基本不等式的证明》教学设计

《基本不等式的证明》教学设计 【教材分析】 不等关系与相等关系都是客观事物的基本数量关系,是数学研究的重要内容。建立不等观念,处理不等关系与处理等量问题是同样重要的。而基本不等式是本章重要的一个单元,它是证明不等式、求解某些函数的最大值及最小值的理论依据,在解决数学问题和实际问题中应用广泛。基本不等式是高中数学的重要内容之一,在高考说明中等级要求为C级。在不同的章节中都有应用,是培养学生逻辑推理能力和数学应用意识的好素材。本教材特别强调基本不等式的代数与几何背景以及在求最值中的应用。 【学情分析】 学生对函数中求最值,在一元二次不等式中都已经学过接触过有不等式的问题,因此提到不等式最值问题学生也不会陌生。在两个数的算术平均数和几何平均上,我们可以以两个数的等差中项和等比中项来引用这两个概念。这样对两个数据形式上就不会陌生,在初步了解大小关系后在给出概念。但由于学生的基础薄弱,可以预见在探索基本不等式时,寻找不等关系也有一定的困难。 【教学目标】 知识目标:1、知道算术平均数和几何平均数的概念并且能求出两个数的算术平 均数和几何平均数。 2、理解基本不等式的证明过程。 技能目标:1、掌握基本不等式的取等条件,并能用此方法求函数最大值。

2、通过对基本不等式证明的理解,体会三种证明方法,能准确用三种 证明中简单的方法证明其它不等式问题。 3、体会类比的数学思想方法,培养其观察分析问题的能力和总结概括 的能力 情感目标:通过不等式基本性质的探究过程,培养学生合作交流的思维品质,渗透不等式中的数学美,激发学生学习兴趣,陶冶学生的数学情操。 【教学重点】 1、如果a,b是正书,则为a、b的算术平均数;为a、b的几何平均,且有“两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数”。即定理, ()(当且仅当时取) 2、上面公式中“当且仅当的含义是:当时取等号,即 ; 仅当时取等号,即,综合起来就是的 充要条件。 【教学难点】 1、不等式求函数最值时的取等条件 2、对于公式的变形可求的最大值

不等式的证明方法习题精选精讲

不等式性质的应用 不等式的性质是解不等式、证明不等式的基础和依据。教材中列举了不等式的性质,由这些性质是可以继续推导出其它有关性质。教材中所列举的性质是最基本、最重要的,对此,不仅要掌握性质的内容,还要掌握性质的证明方法,理解掌握性质成立的条件,把握性质之间的关联。只有理解好,才能牢固记忆及正确运用。 1.不等式性质成立的条件 运用不等式的基本性质解答不等式问题,要注意不等式成立的条件,否则将会出现一些错误。对表达不等式性质的各不等式,要注意“箭头”是单向的还是双向的,也就是说每条性质是否具有可逆性。 例1:若0< B .a b a 11>- C .||||b a > D .22b a > 解:∵0<->-b a 。 由b a -< -11,b a 11>,∴(A )成立。 由0<< b a ,||||b a >,∴(C )成立。 由0>->-b a ,2 2 )()(b a ->-,2 2b a >,∴(D )成立。 ∵0<->-a b a , )(11b a a --<-,b a a ->11,∴(B )不成立。 故应选B 。 例2:判断下列命题是否正确,并说明理由。 (1)若0<c ,在2 2c b c a >两边同乘以2 c ,不等式方向不变。∴b a >。 (3)错误。b a b a 1 1,成立条件是0>ab 。 (4)错误。b a >,bd ac d c >?>,当a ,b ,c ,d 均为正数时成立。 2.不等式性质在不等式等价问题中的应用 例3:下列不等式中不等价的是( ) (1)2232 >-+x x 与0432 >-+x x (2)13 8112++ >++ x x x 与82>x (3)35 7354-+>-+x x x 与74>x (4) 023 >-+x x 与0)2)(3(>-+x x A .(2) B .(3) C .(4) D .(2)(3) 解:(1)0432232 2 >-+?>-+x x x x 。 (2)482>?>x x ,44,11 3 8112>?>-≠?++>++ x x x x x x 。

4 基本不等式的证明(1)

4、基本不等式的证明(1) 目标: (,0)2 a b a b +≥的证明过程,并能应用基本不等式证明其他不等式。 过程: 一、问题情境 把一个物体放在天平的一个盘子上,在另一个盘子上放砝码使天平平衡,称得物体的质量为 a 。如果天平制造得不精确,天平的两臂长略有不同(其他因素不计) ,那么a 并非物体的实际质量。不过,我们可作第二次测量:把物体调换到天平的另一个盘上,此时称得物体的质量为b 。那么如何合理的表示物体的质量呢? 把两次称得的物体的质量“平均”一下,以2 a b A +=表示物体的质量。这样的做法合理吗? 设天平的两臂长分别为12,l l ,物体实际质量为M ,据力学原理有1221,l M l a l M l b == ,有2,M ab M == ,0a b >时,2 a b +叫,a b ,a b 的几何平均数 2 a b + 二、建构 一般,判断两数的大小可采用“比较法”: 02a b +-=≥ 2 a b +≤(当且仅当a b =时取等号) 说明:当0a =或0b =时,以上不等式仍成立。 从而有 2 a b +≤(0,0)a b ≥≥(称之“基本不等式” )当且仅当a b =时取等号。 2 a b +≤的几何解释: 如图,,2 a b OC CD OC CD +≥== 三、运用 例1 设,a b 为正数,证明:1(1)2(2)2b a a a b a +≥+≥ 注意:基本不等式的变形应用 2,2a b a b ab +??≤+≤ ???

例2 证明: 22(1)2a b ab +≥ 此不等式以后可直接使用 1(2)1(1)1 x x x + ≥>-+ 4(3)4(0)a a a +≤-< 2 2≥ 2 2> 例3 已知,0,1a b a b >+=,求证:123a b +≥+ 四、小结 五、作业 反馈32 书P91 习题1,2,3

均值不等式的证明方法

柯西证明均值不等式的方法 by zhangyuong (数学之家) 本文主要介绍柯西对证明均值不等式的一种方法,这种方法极其重要。 一般的均值不等式我们通常考虑的是n n G A ≥: 一些大家都知道的条件我就不写了 n n n x x x n x x x ......2121≥ +++ 我曾经在《几个重要不等式的证明》中介绍过柯西的这个方法,现在再次提出: 8444844)()(: 4422)()(abcdefgh efgh abcd h g f e d c b a abcd abcd cd ab d c b a d c b a ≥+≥+++++++=≥+≥+++=+++八维时二维已证,四维时: 这样的步骤重复n 次之后将会得到 n n n x x x x x x n 2 221221 (2) ...≥ +++ 令A n x x x x x x x x x x n n n n n n =+++= =====++......;,...,2122111 由这个不等式有 n n n n n n n n n n A x x x A x x x A n nA A 2 121 212 221)..(..2 )2(- -=≥ -+= 即得到 n n n x x x n x x x ......2121≥ +++ 这个归纳法的证明是柯西首次使用的,而且极其重要,下面给出几个竞赛题的例子: 例1: 1 1 12101(1,2,...,)11(...)n i i i n n n a i n a a a a =<<=≥ --∑ 若证明 例2:

1 1 1211(1,2,...,)1 1(...)n i i i n n n r i n r r r r =≥=≥ ++∑ 若证明 这2个例子是在量在不同范围时候得到的结果,方法正是运用柯西的归纳法: 给出例1的证明: 12121 2 212 2 123 4 211(1)2(1)(1) 11,(1)(2)2(1) 22(1)2(1)2211111111n a a a a a a p a q a q p p q p q pq q p q q q p q a a a a =+ ≥ ?- --≥----=+= ?--≥-+?-+≥?+≥+?≥+ + + ≥+ ----≥ 当时设,而这是元均值不等式因此此过程进行下去 因2 1 1 2 1221 1212221 12 2 1 1 2 11(...)...(...)112 2 (2) 1111() 111n n n n n n n n i i n n n n n n n n n i i n n i i a a a a a a a a a a G n a G G G G n a G =++-==≥ --=====+-≥ = ----≥ --∑ ∑ ∑ 此令有即 例3: 1 115,,,,1(1),,111,,11( )( ) 1 1 n n i i i i i i i i i n n n i i i i i i n n i i i i i i i i i i i n r s t u v i n R r S s n n T t U u V v n n n r s t u v R ST U V r s t u v R ST U V =>≤≤== = = = ++≥--∑∑∑∑∑∏ 已知个实数都记,求证下述不等式成立: 要证明这题,其实看样子很像上面柯西的归纳使用的形式

4-5_证明不等式的基本方法_教案4_(人教A版选修4-5)

4-5证明不等式的基本方法教案(人教A版选修4-5) 教学札记

16 (a —b )2 _0= a 2 —2ab b 2 _0= a 2 —ab b 2 _ ab 注意到a 0, b . 0 ,即a b 0 , 由上式即得(a - b )(a 2 -ab - b 2) _ab (a b ),从而 a 3 - b 3 _ a 2b ab 2 成立。 议一议:根据上面的例证,你能指出综合法和分析法的主要特点吗? a + m a 例3、已知a ,b ,m 都是正数,并且 a ::: b.求证: ( 1) b 十m b 证法一 要证(1),只需证b (a + m ) a a (b + m ) (2) 要证(2),只需证bm a am ( 3) 要证(3),只需证b > a ( 4) 已知(4)成立,所以(1)成立。 上面的证明用的是分析法。下面的证法二采用综合法。 证法二 因为b - a,m 是正数,所以bm am 两边同时加上ab 得b (a - m ) - a (b - m )两边同时除以正数 b (b - m )得(1)。 例4、证明:通过水管放水,当流速相同时,如果水管横截面的周长相等,那么横截面 是圆的水管比横截面是正方形的水管流量大。 分析:当水的流速相同时,水管的流量取决于水管横截面面积的大小。设截面的周长为 占 、2 [L > I ,截面积为兀丄I ;周长为L 的正方形为-,截面积为 Q 兀丿 4 L ,则周长为L 的圆的半径为 2 ■: L 。所以本题只需证明 4 证明:设截面的周长为 L ,则截面是圆的水管的截面面积为 (L Y —I ,截面是正方形的 12兀丿 水管的截面面积为U 。 14丿 只需证明: 为了证明上式成立,只需证明 二 L 2 4- 2 L 2 —。 因此,只需证明 4 ?二。

一个不等式的七种证明方法

一个不等式的七种证明方法 证明不等式就是证明所给不等式在给定条件下恒成立.由于不等式的形式是多种多样的,因此,不等式的证明方法也可谓是千姿百态.针对不等式证明,要具体问题具体分析,灵活选用证明方法,提高代数变形,推理论证能力,一题多解,有助于我们对辩证唯物主义观点有进一步的认识. 题目:已知a ,b ,c ,d ∈R ,求证:ac +bd ≤))((2222d c b a ++ 分析一:用分析法 证法一:(1)当ac +bd ≤0时,显然成立. (2)当ac +bd >0时,欲证原不等式成立, 只需证(ac +bd )2≤(a 2+b 2)(c 2+d 2) 即证a 2c 2+2abcd +b 2d 2≤a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2 即证2abcd ≤b 2c 2+a 2d 2 即证0≤(bc -ad )2 因为a ,b ,c ,d ∈R ,所以上式恒成立, 综合(1)、(2)可知:原不等式成立. 分析二:用综合法 证法二: (a 2+b 2)(c 2+d 2)=a 2c 2+a 2d 2+b 2c 2+b 2d 2 =(a 2c 2+2abcd +b 2d 2)+(b 2c 2-2abcd +a 2d 2)

=(ac +bd )2+(bc -ad )2≥(ac +bd )2 ∴))((2222d c b a ++≥|ac +bd |≥ac +bd . 故命题得证. 分析三:用比较法 证法三:∵(a 2+b 2)(c 2+d 2)-(ac +bd )2=(bc -ad )2≥0, ∴(a 2+b 2)(c 2+d 2)≥(ac +bd )2 ∴))((2222d c b a ++≥|ac +bd |≥ac +bd , 即ac +bd ≤))((2222d c b a ++. 分析四:用放缩法 证法四:为了避免讨论,由ac +bd ≤|ac +bd |, 可以试证(ac +bd )2≤(a 2+b 2)(c 2+d 2). 由证法1可知上式成立,从而有了证法四. 分析五:用三角代换法 证法五:不妨设???==???==ββ ααsin cos ,sin cos 2 211r d r c r b r a (r 1,r 2均为变量). 则ac +bd =r 1r 2cos αcos β+r 1r 2sin αsin β=r 1r 2cos (α-β) 又|r 1r 2|=|r 1|·|r 2|=))((22222222d c b a d c b a ++=+?+ 及r 1r cos (α-β)≤|r 1r 2| 所以ac +bd ≤))((2222d c b a ++. 分析六:用换元法