心理学文献阅读报告

篇一:心理学文献阅读报告

心理学文献阅读报告

——《学习次数对记忆源检测图片偏向的影响》

这次心理学文献阅读报告,我阅读的是一篇关于学习次数对记忆源检测图片偏向的影响的文献,该文是复旦大学心理学系的朱磊和华东师范大学心理与认知科学学院的郭秀艳和杨治良于2010年六月发表于心理学报上的研究论文,其题目为《学习次数对记忆源检测图片偏向的影响》。

摘要人们总是会根据他们对记忆工作模式的原有假设或图式来进行源检测,

这使得图片—文字源检测测验中出现图片偏向, 即人们更多倾向于将以文字方

式呈现的项目错误归源于视觉图像形式呈现, 而不是将图像形式呈现的项目归

于文字形式呈现。实验采用标准的源检测范式, 考察了学习次数对记忆源检测图片偏向的影响。结果发现随着学习次数的增加, 记忆源检测的图片偏向越发明显。关键词记忆源检测; 图片偏向; 证人证词; 学习次数。

引言部分在引言部分作者指出其目的是通过直接考察哪些因素会影响记忆源

检测的图片偏向以及如何降低记忆源检测的图片偏向。并指出很多研究都已证明了记忆源检测的先验性图片偏向和增加学习次数会降低源检测的图片偏向的正

确性,但很少有研究出于控制证人证词记忆受误导的目的,直接考察哪些因素会影响记忆源检测的图片偏向以及如何降低记忆源检测的图片偏向。本研究要证明的假设是增加学习次数会降低源检测的图片偏向。

如果是我来做这个实验,我会采取被试间的方法,以图片和文字两种形式交替呈现材料,并将不同的信息呈现不同的次数。

方法部分研究者采用标准的源检测范式,在学习阶段分别以图片和文字两个方式向被试呈现一系列项目,有些项目呈现一次,有些项目呈现两次。在测试阶段,要求被试进行图词源检测,即判断项目的呈现方式,此间还有再认任务与源检测任务交替出现。自变量是学习次数和学习材料的呈现方式,因变量是学习次数对记忆源检测图片偏向的影响,控制变量是学习次数变量的有效性。

本实验选取了此前未参加过类似的实验的27名被试。采用2×2 被试内实验。第一个自变量为学习材料的呈现方式, 包括图片和文字两个水平; 第二个自变量为学习材料的呈现次数, 包括一次和两次两个水平。此外, 本实验采用两种不同的测量指标, 再认和图词源检测两种测验。本实验所用的材料来自于美国加州大学crl-ipnp(center for research in language-international picture naming project)图片库,从该图片库中随机选择192 张图片作为实验材料。其中,144 张作为学习材料, 另外48 张作为再认测验的新项目。144 张学习材料中, 72 张图片保留其图片形式, 而另外72

张图片转换成其所对应的中文名称(由2 到3 个字组成)。

从

作者的描述来看,可根据方差分析的出呈现次数对图片偏向的相关性,可以验证假设。作者的实验,比我的要完善很多。比如加入了再认任务。

结果部分首先考察学习次数变量的有效性。统计两次学习次数条件下,再认任务的错误率,即旧项目的漏报率。发现学习两次时, 再认的错误率明显低于学习一次时, t(26)=9.16, p=0.000<0.01。这说明随着学习次数的增加, 再认的错误率显著降低, 学习次数的操纵对记忆错误率产生了显著的影响,

即学习次数变量有效。

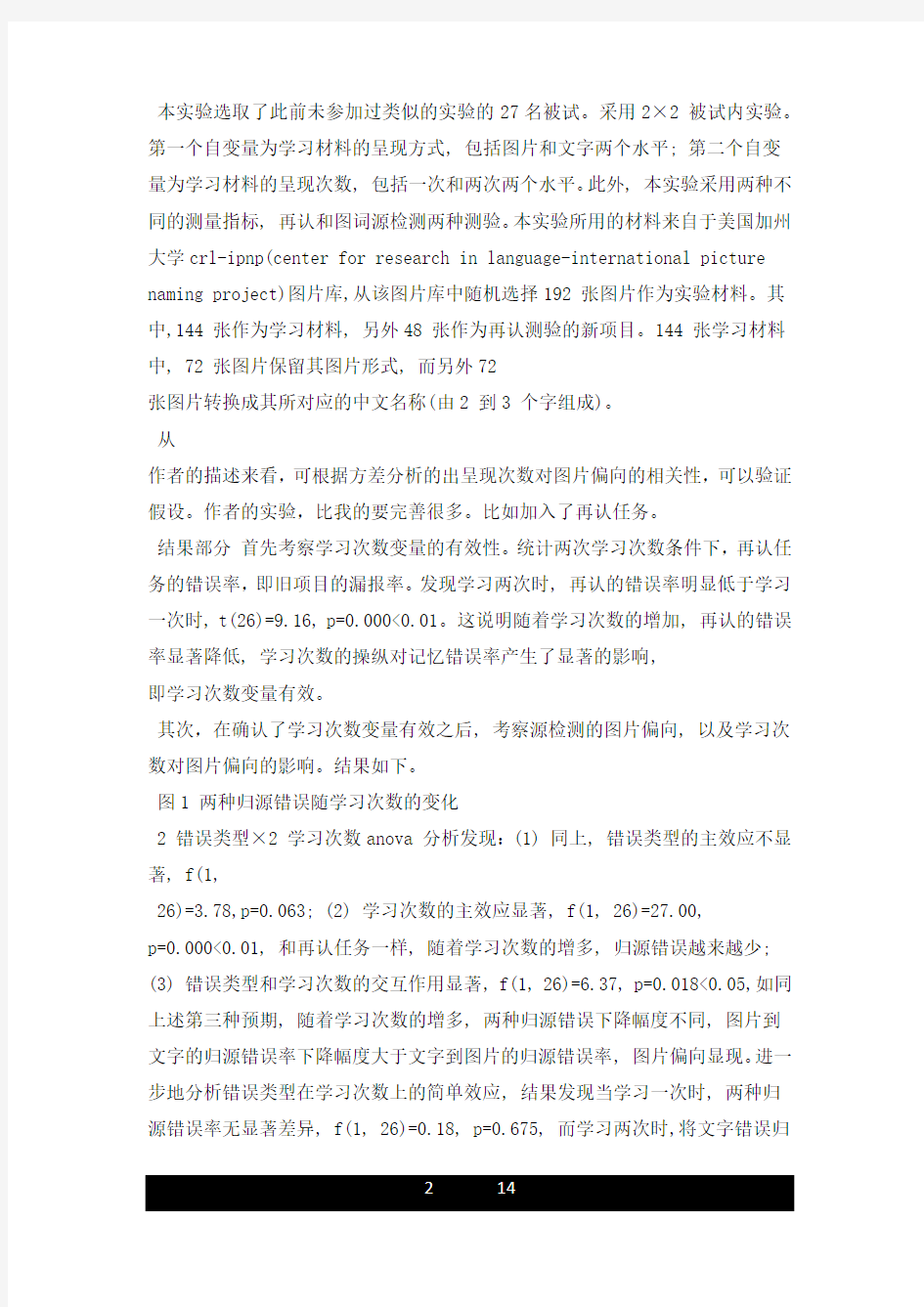

其次,在确认了学习次数变量有效之后, 考察源检测的图片偏向, 以及学习次数对图片偏向的影响。结果如下。

图1 两种归源错误随学习次数的变化

2 错误类型×2 学习次数anova 分析发现:(1) 同上, 错误类型的主效应不显著, f(1,

26)=3.78,p=0.063; (2) 学习次数的主效应显著, f(1, 26)=27.00,

p=0.000<0.01, 和再认任务一样, 随着学习次数的增多, 归源错误越来越少; (3) 错误类型和学习次数的交互作用显著, f(1, 26)=6.37, p=0.018<0.05,如同上述第三种预期, 随着学习次数的增多, 两种归源错误下降幅度不同, 图片到文字的归源错误率下降幅度大于文字到图片的归源错误率, 图片偏向显现。进一步地分析错误类型在学习次数上的简单效应, 结果发现当学习一次时, 两种归源错误率无显著差异, f(1, 26)=0.18, p=0.675, 而学习两次时,将文字错误归

源为图片的概率显著高于将图片错误归源为文字的概率, f(1, 26)=10.10,

p=0.004<0.01;另一方面, 学习次数在错误类型上的简单效应分析发现将图片错误归源为文字的概率随着学习次数的增加而显著下降, f(1, 26)=25.50,

p=0.000<0.01,而将文字错误归源为图片的概率却不受学习次数的影响

, f(1, 26)=4.06, p=0.054。

最后, 借助信号检测论(signal detection theory), 分析学习次数的效应到底作用于辨别力还是判断标准。

图2 d’和β 随学习次数的变化

分析源检测在学习次数上的简单效应, 结果发现当学习一次时,两种源检测的判断标准无显著差异, f(1, 26)=1.99,p=0.171, 而学习两次时, 文字源检测的判断标准显著高于图片源检测f(1, 26)=5.67, p=0.025<0.05;另一方面, 学习次数在源检测上的简单效应分析发现学习次数对图片源检测的判断标准影响不显著,f(1,26)=0.11, p=0.741, 而文字源检测的判断标准随着学习次数的增多显著提高, f(1, 26)=5.29,p=0.030<0.05。

作者的结果比我的预测要全面完整的多,比如我没有想到要验证学习次数的有效性。作者从四个方面研究结果,先验证次数变量的有效性,再考察源检测的图片偏向, 以及学习次数对图片偏向的影响。最后, 借助信号检测论(signal detection theory), 分析学习次数的效应到底作用于辨别力还是判断标准。但是这些数据并没有帮助作者验证假设,即便如此,作者的解释也是要比我的科学很多。从这一结果中,我觉得以后很重要的资料尽量通过文字材料多次识记,但是需要有想象力的材料可以多放点图片。从实验的角度来说,设计实验一定要考虑各个方面的因素,还要采取合理的方法避免无关因素的干扰。

讨论部分我的解释和作者的解释差不多,一方面,一次学习时未发现记忆源检测的图片偏向, 这一结果不同于以往研究结果。这可能是研究方法上的不同所导致的:(1)foley等人的研究采用儿童作为被试, 而本研究使用的是成年人;

(2)riefer 等人的研究采用小组实验, 而本研究使用单独实验。也有可能是由于不同研究范式所涉及的内部加工机制不同所致。另一方面,本研究发现当学习两次时, 将图片错误归源为文字的概率显著下降, 而将文字错误归源为图片的概率却没有由于学习次数的增加而下降, 图片偏向显现, 这表示将文字方式呈现

的信息归于视觉图片方式呈现似乎是人类较为稳定的一种倾向性。作者的解释能说明数据。在我认为这个结果可能还和实验材料,以及主试当时的态度等等有关。作者的结论可以从数据中找到足够的证据。

本研究发现随着学习次数的增加, 记忆源检测的图片偏向越发明显。这一结果暗示我们,至少, 在某种程度上, 增加学习次数的方法不适于用来减少图片偏向发生的可能性, 并进而提高证人证词记忆可靠性。

这个实验采用的被试是19~29之间的成年人,我认为可能不同年龄阶段的人有不同的特性,还有也可能改变材料呈现的顺序可能会得到不同的结果。所以,我觉得这个实验还可以深化研究。

篇二:荣格心理学文献阅读

荣格心理学文献阅读报告

哲学基地班郭鹏华王德志曲振龙

卡尔荣格是世界上最重要最复杂也是最具争议的哲学家之一。他的心理学致力于建立意识与潜意识之间的联系。其心理学来源广泛包括东西方的宗教神话哲学和炼金术等等。故他的心理学对哲学家作家民俗家都产生深刻影响。

一.成长经历及其思想来源。

荣格心理学思想与其成长经历有很大联系。他曾说:“我的一生是无意识的自我实现”。他的心理学最初是在弗洛伊德的门下开始的。但后来二者分歧太大最终导致分道扬镳。但弗洛伊德思想无疑对他产生巨大的影响。弗洛伊德的潜意识理论使他找到分析人类精神功能结构的视角,但他更强调人格发展中种族起源的重要性,他将无意识分成两层:个人无意识和集体无意识。集体无意识包含着人祖先在过去各个世纪积累起来的经验的影响。

歌德的《浮士德》和尼采的作品使荣格对人性阴暗面和邪恶的力量有深刻的认识,此外他在炼金术和印度的思想中获得很多有价值的思想。

二.荣格主要观点及概念。

态度类型:他认为心理能量的流量有两种,外向表现的外倾和内向表现的内倾。内倾的人兴趣更多指向自身情绪表现较为压抑郁郁寡欢;外向的人主题兴趣在外而不在内,能较好地适应环境,擅长交往,待人接物热情大方情绪比较乐观。每个人身上都有两种态度类型,只是比例大小因人而异。

人格功能类型:荣格认为心理活动有四种功能:思维情感感觉和直觉。思维功能是运用推理和逻辑,以解释各种事件;情感是做出判断时候的主观体验,其功能是给人以痛苦或愉快的主观感受;感觉是对现象不加评价的最初体验;直觉则是超越事实与逻辑而把握现实的本质。

两种态度类型和四种功能类型组合与匹配产生八种性格类型:外倾思维型,外倾情感型,外倾感觉型,外倾直觉型,内情思维型,内倾情感型,内倾感觉型和内倾直觉型。无意识:无意识分为两个层次:(1)个人无意识,由曾经显现在意识之中而后来被压抑或被遗忘的经验组成;(2)集体无意识,是人类祖先经验的积淀和人类世世代代的共同经验,是人格中最强有力的成分。

讨论荣格心理学时遇到的第一个概念就是“精神”,这是整个荣格心理学大厦的基础。在荣格看来,精神包括所有的思想、感情和行为,无论是意识到的还是无意识的。据此,精神分为三个层次:意识、个人无意识、集体无意识(和弗洛伊德的意识、无意识、潜意识有所不同)。

意识是人心中唯一能够被个人直接知道的部分,个性化和意识在人格的发展中是同步的。而在意识的个性化过程中,荣格引入了一个新的概念:自我(ego),以解释人在个性化的过程中是如何变得与他人不同的。所谓的自我由能够自觉到的知觉、记忆、思维和情感等组成。自我的功能是决定哪些观念、情感、记忆和知觉进入意识,哪些不能进入意识。那么是什么东西在决定着自我的这种选择呢,荣格认为主要有四个因素决定了自我的选择范围,其一是一个人心理中占主导地位的心理功能,如一个人是情感型的,那么自我将允许角度的情绪体验进入意识;其二是一种体验在自我中激发的焦虑程度,凡是容易唤起焦虑的表象和记忆都容易被自我拒绝在意识之外;其三是个性化达到的程度,凡是个性化程度较高者,则允许较多的东西进入意识;最后是体验本身的强度,强烈的体验可以轻易攻破自我的大门。而集体无意识是荣格最伟大的发现。可以这样说,集体无意识就像黑洞,我们只知道他的存在,但是却看不到它。集体无意识的产生与人类的进化相关,它是我们人类原始祖先潜藏记忆的储存库,由世世代代遗传下来的、常常影响我们行为的各种本能和原型组成原型有

很多,。荣格认为,人的心理是通过进化而预先确定了的,个人因而是同往昔联系在一起的,不仅与自己的童年的往昔、更重要的是与种族的往昔相联结,甚至

是与整个有机界的进化联结在一起。祖先的种种体验通过物理的遗传而被传给下一代,例如对黑暗和蛇的惧怕,人刚生下来,即使没有过对于蛇的体验,刚看到蛇还是会感到惧怕。也可以这样说,每个中国人生下来就具有中国人的心理结果,不管他是生在海外还是国内,他的人生行为方式被深深的打上了中国文化的烙印。集体无意识的主要内容称为“原型”,如出生原型、死亡原型、英雄原型、太阳原型等等,荣格说:“原型是人类原始经验的集结,它们像命运一样伴随着我们每一个人,其影响在我们每个人的生活中感觉到。”原型的含义比较难于理解,据个例子便可对原型的内涵有所了解。全世界的所有婴儿都天生具有母亲原型,后来通过现实中的母亲的外貌和举止,通过婴儿与母亲的接触和相处,而逐渐显现为确定的形象,但是由于婴儿与母亲的关系在不同的家庭中,因此原型在外现过程中也就出现了个性的差异。总之,原型像是一张必须通过后天经验来显影的照相底片。荣格认为原始意象多种多样,可以分别代表不同的人格系统。

其中几种原型对于人格具有重要意义,他们分别是人格面具(persona)、阿尼玛(anima)和阿尼姆斯(animus)、阴影(shadow)、自性(self)。

在介绍这几种原型之前,首先介绍下他们之间的相互关系。人格面具和阴影是荣格分析人格外在表现与内在根据的一对概念。阿尼玛和阿尼姆斯是荣格分析心态和精神的一对概念,人格面具是精神的“外部形象”,而阴影则是精神的“内部形象”.阿尼玛和阿尼姆斯决定着两性之间关系的性质,而阴影则影响到个人与其他同性别的人的关系,而自性则起到了一种原型核心的作用,它把所有的其他原型都吸引到他的周围,并使他们处于一种和谐的状态。人格面具(persona),这个词来源于希腊文,本义是指使演员能在一出剧中扮演某个特殊角色而戴的面具,也被荣格称为从众求同原型(conformity archetype)。人格面具保证一个人能够扮演某种性格,而这种性格却并不一定就是他本人的真实性格,人格面具是一个人公开展示的一面,其目的在于给人一个很好的印象以便得到社会的承认。每个人都有不止一个面具,而这些所有面具的总和便构成了他的“人格面具”,人格面具在人格中的作用既可能是有利的,也可能是有害的。如果一个人过分地热衷和沉湎于自己所扮演的角色,他把自己仅仅认同于自己扮演的角色,人格的其他方面就会受到排斥,就会逐渐与自己的天性相异化而生活在一种紧张的状态中,而当他达不到预期的标准和要求时,他会受自卑感的折磨,也会自怨自艾。

阿尼玛(anima)拉丁文原来的意思是“魂”,男人的灵魂。在此是男人心里中女性的一面,阿尼姆斯(animus)拉丁文原意也是“魂”,是指女性身上的男性特征。在此是女人心理中男性的一面。每个人都天生具有异性的某些性质,这种异性特征保证了两性之间的协调和理解。如果一个男人在生活中展现的仅仅是他的男性气质,他的女性气质就会始终遗留在无意识中而保持其原始的未开化的面貌,这就使他的无意识有一种软弱、敏感的气质,所以那些表面上最富于男子气的人,内心却往往十分软弱和柔顺。阿尼玛是男性身上的女性特征,是男性无意识中的女性补偿因素,也是男性心目中一个集体的女性形象。荣格说:“在男人的无意识中,通过遗传方式留存了女人的一个集体形象,借助于此他得以体会到女性的本性。” 它在男人身上既不呈现也不会消失,但始终存在于男人身上,并起着女性化的作用。” 荣格后来给阿尼玛所下的定义便是“在男性无意识中起着一种基本的或原始意象作用的女性特征的表现。阿尼玛原型的第一个投射对象差不多总是自己的母亲,正像阿尼姆斯原型的第一个投射对象总是父亲一样。在这之后,阿尼玛原型被投射到那些从正面或反面唤起其情感的女人身上。如果这个人体验到一种“情欲”的吸引,那么这女人肯定具有与他的阿尼玛原型相同的特征,反之,如果是厌恶之感,则这女人一定是一个具有与他的阿尼玛原型相冲突的人。

因此,尽管一个男人可能有若干理由去爱一个女人,然而这些理由只能是一些次要的理由,因为主要的理由存在于他的无意识之中。

荣格认为,正如男性身上存在着无法消除的女性意象阿尼玛一样,在女性的身上也不可避免地保存着某种男性意象。这种雌雄同体的现象在任何人身上都存在着,只不过由于人格面具的作用,每个人身上的异性倾向潜藏在集体无意识之中而已。阿尼姆斯也是从遗传中获得了男性的集体形象;女性在与男人的不断接触中获得了自身对男性的体验。母亲是男性的阿尼玛化身;与此相应,父亲是女性的阿尼姆斯化身。它倾向于呈现一种隐秘的“神圣” 信念。当某个女人以百折不挠的信念有所坚持时,当她运用某种强硬的方式和手段时,她内心中潜在的阿尼姆斯便显现出来。它给予妇女勇气以及某些时候必不可少的好斗性,并在女性无意识自我和创造性活动中建起一座桥梁。阿尼姆斯如果不失去控制,对于女性是颇有好处的。

阴影(shadow)代表了一个人自己的性别,并影响到这个人与他同性别的人的关系。阴影比其他原型都更多地容纳着人的最基本的动物性,它是人身上所有的那些最好和最坏的东西的发源地,而这些东西特别表现在同性间的关系中。男人倾向于把自己受到排斥和压抑的阴影冲动投射和加强到别的男人身上,因而男人与男人往往相处不好,女人的情形也是如此。然而阴影中容纳着人的基本的和正常的本能,并且具有生存价值的现实洞察力和正常反应力的源泉。荣格说,绝大多数的人对自己或对他人都没有他们所表现的那么善良正直。我们所有的人都比我们自己认为的要更霸道、更放肆、更贪婪、更喜欢妒忌,并认为人身上的一切邪恶的根源存在于阴影之中,所以人若要避免邪恶,就必须压抑和排斥阴影中的兽性一面。然而,阴影却惊人地坚忍不拔,不会被彻底征服的。人格中被抑制和压抑的阴影总是暂时退隐到无意识之中,并且伺机进行反扑。阴影一旦进行反扑或突破,就会导致人格的分裂、甚至激发战争的欲望。而自我一旦接受了阴影并把它整合到整个精神中去,就会显得富有活力并且极具创造性,甚至显得疯狂荣格认为,人格是完整的,不是孤立的,而把这些原型组织起来需要一些原则,这种人格的组织原则是一个原型,叫做“自性”,自性在集体无意识中是一个核心的原型,就像太阳是太阳系的核心一样。自性把所有别的原型,以及这些原型在意识和情结中的显现,都吸引到它的周围,使他们处于一种和谐的状态。自性原型的概念,是荣格研究集体无意识的最重要的成果。在对所有其他原型的研究和写作都已完成以后,荣格才组号发现了自性原型。他说:“自性是我们生命的目标,它是那种我们称之为个性的命中注定的组合的最完整的表现。”虽然我们一个一个的分析荣格的结构概念,但是在人格诸结构之间,并不是相互孤立的,而是存在着多种相互作用。一种结构可以弥补另一种结构,一种要素可以发对另一种要素,两种或更多的结构则可以联合起来形成一种综合。同时,人的精神并不是静止的,它每天都收到外界的刺激,并作出反应,因此,人格是一个不断变化的系统,那么随后我们就需要来介绍下荣格的人格动力理论。

荣格是作为弗洛伊德的追随者登上心理学舞台的。荣格才华横溢及其非犹太人的身份曾是弗洛伊德认定他就是自己合格的接班人。荣格曾任国际精神分析协会主席。然而荣格又是一位极具创造力的思想家,他并不想沦为弗洛伊德心理学的守墓人。两人关系逐渐冷漠以至最终完全破裂。

荣格与弗洛伊德的分歧在于荣格在于荣格反对弗洛伊德的泛性论。弗洛伊德认为力比多作为能量是人格的主要动力,人的行为都受到性欲的驱使。荣格则认为力比多的能量是创造生活的力量,其作用在于促使个体心理不断成长,力比多不仅与性追求有关更是精神追求的原动力,它既可以促进生物需要的满足也可以促进高级心理需要的满足。于是荣格在批判弗洛伊德心理学的过程中创立自己的分析心理学。

荣格分析心理学的主要特点:(1)性是人全部驱力的一部分而非驱力全部性驱力只有在儿童性成熟后才具有实际作用。(2)人格发展中种族起源具有重要作用,无意识包括集体无意识和个体无意识种族遗传的经验对人格发展具有重要影响。(3)种族史对人的行为具有决定作用,为了探究种族经验对于人格发展的作用,荣格对宗教神话古代等进行认真的研究,故其心理学包罗万象内容繁杂且深奥难懂。

荣格心理学基本观点:(1)心灵包含人的所有的思想情感和意志心灵主要成分有自我个人无意识和集体无意识;(2)原型是集体无意识的重要成分,原型包括人格面具阴影和阿尼玛;(3)人格态度类型分为外倾和内倾;(4)人格功能类型分为思维型情感型感觉型和直觉型。

荣格心理学简评:(1)荣格分析心理学弗洛伊得以性本能解释行为的观点此观点颇具积极意义,人的行为固然受到性本能的影响,但是其影响的时间和范围是极其有限的,超出这范围把性本能列为影响行为的首要因素必然有失妥当。(2)荣格许多的观点对后世心理学家产生重要影响。集体无意识的概念对弗洛姆影响巨大,使后者提出社会潜意识。荣格对人格类型的划分显著地拓展心理学的类型学。内倾——外倾的划分为多数心理学家接受,至今仍是划分人格的重要依据之一。(3)荣格分析心理学是对经典精神分析的新发展,重视心理结构的整体论拓展无意识的内涵和功能,打通过人体心理与集体心理的历史文化联系,建立心理类型学和字词联想测验。这些不但在心理学界产生重要反响而且对精神病学宗教历史艺术文学产生突出影响。(4)荣格心理学的主要缺点是神秘主义成分太多,同时对于先天遗传影响给予过多的重视,用遗传获得的先天意象解释人类社会行为。另外荣格也极大地扩大无意识的作用,贬低人类意识和心理的作用,没有对人的理性力量给予足够的关注。

篇三:记忆心理学文献汇报

distinct electrophysiological indices of maintenance in

auditory and visual short-term memory 阅读报告

1 研究背景及实验的提出

1.1短时记忆的记忆模型

短时记忆(stm)的研究是整个认知活动的研究中心。短时记忆这一概念,被反复定义、完善,而其中,对言语材料的短时记忆研究更是相当的透彻,言语材料是指有一定意义或规律的听觉资料,研究者使用不同的言语材料进行各种探究,对其原理及生理基础都有了较多理解。例如针对言语材料的短时记忆提出的baddeley 工作记忆模型,该模型由中心执行器(centralexecutive)和情景缓冲区构成,前者包括负责空间和视觉信息的暂时存储的视空间模板(visuospatialsketchpad)和负责维持语言材料可记录的语音回路(phonologicalloop),后者负责多维解码的储存。用该模型分析非言语听觉材料的加工,如记忆一个音节,则认为会在语音回路中得到维持。

但是,有研究却发现言语和非言语的记忆过程是不一样的。确切的说,对词语、数字、音调、音品等声音的不同性质的加工是独立的。deutsch(1970)发现听数字和听音调不存在相互干扰,也就是说不同类型材料的记忆加工结构可能是不同的。williamson(2010)等人也发现类似的结果:言语材料与纯音调的记忆加工是分离的。因此,有必要对非言语的听觉记忆进行单独的研究,这是本研究所关注的一个重要方向。

此外,既然音调可能与言语有独立的模式,那么音品、响度会不会也有独立的模式呢?因此,postle(2007)建议对baddeley 工作记忆模型完善为一个多储存模式的模型。前额叶皮层(pfc)是与短时记忆有密切联系的脑区,postle认为pfc的作用不是处理储存信息,pfc能使与刺激相关的先前记忆激活,从而使自上而下的加工取代自下而上的加工,通过这种机制pfc控制哪个系统模式在刺激过后能保持激活,例如,一个音调刺激就激活了音调刺激有关区域,使新刺激得到合适的记忆加工。

1.2视觉短时记忆

对视觉短时记忆(vstm)的研究结果也支持了上述观点,vogel和

machizawa(2004)发

现对材料的记忆引起了后脑区域的脑电激活,而后脑区域是与pfc分离的,因此pfc可能没有处理储存信息的功能。另外,脑电刺激强度随着记忆负荷的增加而增加,当超过最大负荷时,负荷再高脑电激活也不再变强。perron等(2009)进一步发现,当记忆材料的保持时间很短时,与记忆相关的脑电激活会更快的回到0值,这种脑电模式为sustainedposteriorcontralateralnegativity(spcn),它可作为短时记忆中视觉材料维持度(maintenance)的指标。在视觉短时记忆的相关脑区研究上,todd和marois(2004)使用fmri研究发现,顶内沟和枕内沟的激活与spcn模式有联系;此外脑磁图(meg)研究也发现双侧的后脑区域在视觉短时记忆中起作用。

1.3听觉短时记忆

那么,视觉短时记忆和听觉短时记忆又有什么差别呢?从上述探讨中发现它们可能有不同的调节结构。作者假设依赖不同结构的两种加工所产生的脑电模式也是不一样的。对听觉短时记忆的脑电研究还很少,而比较非言语听觉短时记忆在听觉和视觉之间区别的研究更少。本文旨在研究对音节顺序的短时记忆的维持,以及通过使用相似的实验设计比较听觉和视觉刺激呈现顺序记忆的脑电差异。对于听觉短时记忆,本文是指对无意义的纯音节的呈现顺序的记忆,为了更好研究这种短时记忆的机制,作者希望使用erp技术来测量,并把sustainedanteriornegativity(san)作为测量指标。

由于人们认为听觉短时记忆可用言语材料来研究,对它的神经生理研究较为单薄,排除言语或音韵干扰的研究就更少。pratt等(1989)使用sternbergtask 分别对视觉、听觉和音符的记忆进行了研究,但由于实验任务和设计的局限,无法确定所测量的是否是短时记忆。在更多的前人研究中,把短时记忆从多种加工过程中分离成为了研究的一个难点。

lang等(1992)采用了一种延时样本匹配任务的实验设计来避免这个问题,他们先让被试记忆一系列项目的出现顺序,在一定时间间隔后呈现第二组项目出现顺序,被试的任务是判断这两组顺序是否一致,以此确保反应不受刺激干扰及做出反应所带来的影响等,较好地记录了短时记忆。lang的研究以听觉数字、视觉数字和音调作为材料,发现对数字的短时记忆听觉和视觉存在差别,此外也在

前额叶电位,f3和f4,发现音调比数字在回忆初期有更强的负性电位。不过这个研究并没有把记忆的负荷作为研究的变量,不能排除知觉在实

验过程的影响。

总的来说,受到方法上的限制,研究者没能准确的测量短时记忆。许多研究同时使用言语材料和音律材料,以区分高级的言语加工和音节加工。这些研究都试图解决短时记忆某一方面的问题,但对听觉短时记忆的基本机制还没有一个有力的说法。

1.4 实验的提出与假设

本研究的第一个实验希望把先前对听觉短时记忆研究所存在的问题最小化,为了确保能准确测量变量,研究设计遵循4个要点:

第一,测量两次记忆间的脑电活动,即记录延时间隔期间的脑电。作者这样做的原因很明显,在该段间隔内被试没有其他刺激的干扰,能最为准确的测量出其记忆维持过程的脑电活动。当然这样也不是没有问题,由于在该间隔中没有其他刺激,被试可能会产生一些与任务相关的事件的期待和猜测,这种思考会对脑电数据产生一种称为关联性负变(cnv)的影响。本实验通过增加记忆负荷这一变量来排除这种影响,使被试在延时间隔中只产生于记忆负荷有关的活动,而其他脑部活动保持不变。因此,本研究的第二个要点就是分离并记录与记忆负荷有关的脑区的电位。

第三个要点是本研究定义了记录个体记忆能力差异的指标。本研究假设听觉短时记忆有这样的机制:随着记忆负荷的增加,脑部激活也增加。因此我们作出预测,当记忆负荷增加时,大脑控制负荷的区域激活也增加,当负荷到达个人的最大值时,负荷再增加,激活的增加也会停止。也就是说,研究测量的脑激活与个体记忆负荷有关而不是感知觉的负荷量。进一步推测可知,低视觉短时记忆负荷的人大脑激活更快到达最高水平。为此作者根据记忆负荷下脑部激活的变化定义了个体听觉短时记忆能力的指标——k值。

第四个要点是本研究使用的刺激为非音律音调(non-musicaltones),与言语材料和音律材料不同,非音律音调更好的控制了言语加工过程,减少了其他加工的干扰。

这些原则第一次被用在听觉短时记忆的研究中。本实验流程简述如下:被试记

忆负荷为2、4、6个非音律音节的来自双耳的刺激,在2秒的延时间隔后,同样的呈现2、4、6个非音律音节,被试需要判断两组音节顺序是否一致。此外,研究还使用一个控制任务,在此任务中要求被试忽略第一组刺激,只判断第二组最后两个音节高低顺序,也就是在延时间隔期

间被试不需要进行记忆过程,刺激过程与材料与记忆任务一致。最后,记忆任务的结果会与控制任务进行比较。这个设计确保了在延时间隔期间被试记忆的是非言语信息,而且控制组是没有记忆负荷的,因此在任何与听觉短时记忆有关的激活都会在记忆任务中出现而在控制组中不存在。

本研究假设与短时记忆维持有关的脑电活动随着记忆负荷增加而增加。此外,作者通过测量任务判断的准确率来确定脑电激活和负荷量的相关改变,证明激活增加的程度能反映个人在记忆能力的差异(因为负荷达峰值,激活不再随负荷增加而增加)。

2 实验1

2.1方法

2.1.1 被试

39个被试参与了实验,其中一位的数据被删除了,因为他在实验之后受到了耳鸣的困扰。被试平均年龄为24.6岁(范围20~33)。在被试中,19位女性,20位男性。所有被试均报告自己有正常的听力并且没有神经方面的问题。

2.1.2 材料

刺激包括一种白噪音以及十四种没有音律的音色。我们定义“没有音律的音色”为一个纯粹的、与十二平均律不符的高音。这14种音色从380~1375hz,它们的准确频率(380, 419, 463, 511, 564, 623, 688, 759, 838, 925, 1022, 1128, 1245, and 1375 hz)是由开始时的频率还有每一个结束频率与2的七分之一次方相乘得到的。所以,在一个每个八度音阶都划分到七个相等的步调上的对数标尺上,这些音色之间的差异是相等的。所有声音都以16比特的分辨率、一个取样为44.1khz以及持续期为100ms(包括10-ms的声音变化时间)的情况下呈现的。声音通过双声道65 db spl via etymotics er-1耳机以及软塑料耳塞播放的。

2.1.3 设计与过程

这个2 x 3的被是内设计有2个重复计量的因素:任务(记忆组vs.控制组)和负载(2,4,6)。在两个任务被遮挡时,负载变量随机在每个试验中变化。被试会面对一个单纯的部分,由600个试验组成,分散在十组,各60个试验中。在每个任务中,当被试完成五个组(每个任务300次试验),其将会被记忆任务或者控制任务所替代。这个在第一个组的任务将会在被试之间抵消掉。在开始任务之前会有2组练习组供被试学习。

图1 不同负荷下的记忆任务

2.1.

3.1. 记忆任务。(见图1)被试通过按压空格键来启动每个试验。在平均500ms的延迟之后(会有上下100ms的浮动),一个固定的十字呈现在显示屏中央。被试被要求持续注意在这个十字上,并且避免在剩余的试验中眨眼。这个固定的十字一直在屏幕中持续直到第二个序列结束500毫秒以后。第一个含有七个声音的序列会在固定的十字出现后的500毫秒时呈现。呈现在最后的2,4,6个声音是在5,3,1这3种白噪音填充音节后面出现的,提高了音阶的,各自随机的“没有音律的音节”。这些音阶在每个试验中是随机选取的,并且不会在一个独立的序列中重复出现。每个刺激间有100毫秒的间隔。被试会被告知他们需要忽略那些白噪音填充音节与记忆那些“没有音律的音节”。第一个声音序列是在一个2000毫秒安静的停滞后呈现的。在一段间隔过后,由与第一个声音序列具有相

同数目的纯净音节组成的第二个声音序列会呈现,在这个声音序列中并没有白噪音填充音节。这能够保证不会鼓励被试去编码那些填充音节。示例实验在图一呈现。实验音节是相同的并且在一半的实验中都是在停滞间隔之前呈现的。在另一半实验中,两个临近的音节在实验组序列中会被反过来呈现。被试只能通过按一次或两次按键来指出两个序列是否一致。在刺激结束500毫秒之后,一个空的,白色的圆圈替代了固定的十字。这意味着被试现在可以进行反应并且随意地眨眼。被

《》

心理学硕士毕业论文开题报告(范例) 应用心理学硕士毕业论文开题报告 1.心理学论文开题报告范文课题的目的及研究意义 ⑴目的:本研究的目的是通过在半年的研究时间,10次治疗活动里面,使用合理情绪疗法,检验合理情绪疗法对监狱长刑犯的抑郁病症矫治的有效性即对病患情绪状况的促进作用;并使正处于监狱服刑中期的长刑犯认识到,情绪状态并不是激动体验的结果,而是不合理信念的结果,并且使治疗对象对他们先前存在的不合理对象产生怀疑,心理学硕士毕业论文开题报告。合理情绪疗法就是要帮助他们改变非理性的思维方式,认识其消极情绪的不合理、不现实之处,帮助他们学会以合理的方法去看待自己和周围的人与事物,以减少他们陷入情绪障碍的可能性。在纠正长刑犯非理性信念的基础上,让他们懂得一些抑郁症的医学知识,帮助他们分析自己的内心世界,发现自己性格上存在的问题以及为什么会在监狱环境下患抑郁症的原因;让监狱患者也能相信自己是可以掌握自己命运的,要针对自己的弱点加强锻炼,改变原来对生活的态度和行为方式。逐渐培养自己具有健康的人格,适应监狱劳动改造的环境,积极地对待相对漫长的服刑期,对未来的生活充满希望,不管遭遇任何人生的变迁,都要从逆境中走出来,在生活中做一名强者。 ⑵意义:一旦接受合理情绪疗法治疗的对象--长刑犯用合理信念取代了不合理信念,他们会感到更积极,就会做出更恰当的决定。从而使他们能正视自己所处的现状,积极配合监狱的管理,加强自身的改造,为将来刑期结束,重新融入社会而培养良好的心态和健康的心

理。另一方面,能帮助监狱管理人员更好地认识到患有抑郁症的监狱长刑犯的情绪特征和患病原因,从而促使他们更正确、合理地对待病患在服刑期间出现的特殊情况和表现,给与病患更多的理解和人文关怀,帮助其克服情绪上的心理疾病,更好的参与改造。同时也有利于监狱管理工作的进一步完善和细化。 心理学论文开题报告范文课题的国内外的研究现状合理情绪疗法目前在治疗罪犯中得到的应用较为广泛:⑴国外研究: ①艾伯特·埃利斯曾进行了一些治疗性犯罪人的尝试,他利用情绪疗法治疗了一个28岁的露阴癖者。在前几次的治疗中,艾伯特·埃利斯就向这个治疗对象表明了他存在的不合理思维,这些不合理信念导致这名治疗对象体验到一些消极情绪,例如,自怜、抑郁、愤怒等。因此,在治疗这名露阴癖者的过程中,艾伯特·埃利斯向他指出了不合理思维,帮助他对每种不合理思维提出质疑。随着患者放弃对自己提出的强制性要求,随着他用别的内通替代了自己的偏好和愿望,他的行为变得不那么冲动了,他感到能够较好地控制自己的反社会行为了。这种方式被称为合理情绪疗法的A-B-C模式。艾伯特·埃利斯在排斥治疗对象的行为的同时,接纳治疗对象本人。他帮助治疗对象处理其敌意和抑郁情绪,从而降低这类消极情绪的强度。他帮助治疗对象承认自己的愚蠢行为,但是,并不贬低治疗对象本人,同时,也让治疗对象学会放松术。 ②艾伯特·埃利斯还利用合理情绪疗法治疗一名精神病态者。他认识到,咨询并不能对所有的精神病态者产生效果,但是,对于许多精神病态者来说,在他们虚张声势的行为后面,存在着焦虑和罪恶感。他们的犯罪行为往往是防御性的,因为他们不愿意承认自己是缺

心理学经典文献选读书目 “心理学史”: 1、《现代心理学史》[美] 杜.舒尔茨人民教育出版社 2、《心理学史导论》[美]B.R.赫根汉著华东师范大学出版社 3、《心理学史》[美]黎黑浙江教育出版社 4、《心理学-一条整合的途径》上下M艾森克主编华东师范大学出版社 5、《心理学史导论》上下册BR赫根汉著华东师范大学出版社 6、《心理学思想的流变-心理学名人传》张春兴著上海教育出版社 7、《美国的心理学界》李绍昆著商务印书馆 “普通心理学”: 1、《心理学纲要》[美] 克雷奇等文化教育出版社 2、《普通心理学》[苏] 彼得罗夫斯基人民教育出版社 3、《心理学导论》黄希庭人民教育出版社 4、《心理学与生活》理查德?格里格等著人民邮电出版社 “社会心理学” : 1、《社会心理学原理和方法(第四版)》[美] 埃德温.P.霍兰德广东教育出版社 2、《现代社会心理学》周晓虹上海人民出版社 “心理学研究方法” : 1、《心理研究中的实验设计(第五版)》[美] A.L.Edwards 四川教育出版社 2、《社会研究方法(第八版)》[美] 艾尔.巴比华夏出版社 3、《心理学研究方法》王重鸣人民教育出版社 精神分析类: 弗洛伊德的著作: 1、《释梦》商务出版社 2、《精神分析引论》商务出版社 3、《少女杜拉的故事》 4、《曰常生活的心理奥秘》 介绍弗洛伊德思想的著作: 1、《精神分析入门》查尔斯?布伦纳杨华渝等译北京出版社 2、《精神分析治疗指南》罗伯特?尼萨诺著杨华渝译北京出版社 3、《心灵的激情》上下欧文?斯通著中国文联出版公司 4、《后现代精神分析》诺曼?N?霍兰德著潘国庆译上海文艺出版社 5、《现代精神分析的"圣经"》贾晓明等译中国轻工业出版社 介绍荣格与荣格派理论的: 1、《荣格心理学入门》霍尔等著冯川译三联书店 2、《神秘的原型》施春华著黑龙江人民出版社 3、《荣格:灵魂的现实性》河合俊雄著赵金贵译河北教育出版社 4、《千面英雄》约瑟夫?坎贝尔著张承谟译上海文艺出版社 5、《破译心灵》詹姆斯?希尔曼著蒋书丽等译海南出版社 弗洛姆的著作: 1、《逃避自由》 2、《爱的艺术》 3、《健全的社会》

心理学文献阅读报告 ——《学习次数对记忆源检测图片偏向的影响》这次心理学文献阅读报告,我阅读的是一篇关于学习次数对记忆源检测图片偏向的影响的文献,该文是复旦大学心理学系的朱磊和华东师范大学心理与认知科学学院的郭秀艳和杨治良于2010年六月发表于心理学报上的研究论文,其题目为《学习次数对记忆源检测图片偏向的影响》。 摘要人们总是会根据他们对记忆工作模式的原有假设或图式来进行源检测, 这使得图片—文字源检测测验中出现图片偏向, 即人们更多倾向于将以文字方式呈现的项目错误归源于视觉图像形式呈现, 而不是将图像形式呈现的项目归于文字形式呈现。实验采用标准的源检测范式, 考察了学习次数对记忆源检测图片偏向的影响。结果发现随着学习次数的增加, 记忆源检测的图片偏向越发明显。 关键词记忆源检测; 图片偏向; 证人证词; 学习次数。 引言部分在引言部分作者指出其目的是通过直接考察哪些因素会影响记忆源检测的图片偏向以及如何降低记忆源检测的图片偏向。并指出很多研究都已证明了记忆源检测的先验性图片偏向和增加学习次数会降低源检测的图片偏向的正确性,但很少有研究出于控制证人证词记忆受误导的目的,直接考察哪些因素会影响记忆源检测的图片偏向以及如何降低记忆源检测的图片偏向。本研究要证明的假设是增加学习次数会降低源检测的图片偏向。 如果是我来做这个实验,我会采取被试间设计的方法,以图片和文字两种形式交替呈现材料,并将不同的信息呈现不同的次数。 方法部分研究者采用标准的源检测范式,在学习阶段分别以图片和文字两个方式向被试呈现一系列项目,有些项目呈现一次,有些项目呈现两次。在测试阶段,要求被试进行图词源检测,即判断项目的呈现方式,此间还有再认任务与源检测任务交替出现。自变量是学习次数和学习材料的呈现方式,因变量是学习次数对记忆源检测图片偏向的影响,控制变量是学习次数变量的有效性。 本实验选取了此前未参加过类似的实验的27名被试。采用2×2 被试内实验设计。第一个自变量为学习材料的呈现方式, 包括图片和文字两个水平; 第二个自变量为学习材料的呈现次数, 包括一次和两次两个水平。此外, 本实验采用两种不同的测量指标, 再认和图词源检测两种测验。本实验所用的材料来自于美国加州大学CRL-IPNP(Center for Research in Language-International Picture Naming Project)图片库,从该图片库中随机选择192 张图片作为实验材料。其中,144 张作为学习材料, 另外48 张作为再认测验的新项目。144 张学习材料中, 72 张图片保留其图片形式, 而另外72 张图片转换成其所对应的中文名称(由2 到3 个字组成)。 从

消费者购买心理研究外文翻译文献 (文档含中英文对照即英文原文和中文翻译) 译文: 台湾消费者与美国消费者服装购买心理差异的研究 摘要 本文通过对119名台湾女大学生和美国女大学生服装购买意向和心理差异进行问卷调查,得出两国女大学生消费者在购买服装时心理决策过程的异同。在本次服装消费购买的意向和心理调查研究中,采用了12个比较常见的影响消费者服装购买决策的评价标准因素,每个因素按重要性依次有7个可供选择的标度,这12个因素分别是:服装面料、穿着舒适性、服装尺寸是否适合、服装缝制质量、服装制造商在行业内的地位、服装色彩、他人的评价、服装品牌、是否适合在校园穿着、服装价格、服装款式、搭配自己原有的服装。问卷调查表明,

在影响自身服装购买意向和评价的标准上,台湾和美国的女大学生两个不同群体的评价标准是非常类似的,可见购买意向的形成标准具有普遍性。此外,在上述十二项影响购买意向或在购买时考虑的因素中,服装的尺寸是否适合被认为是最重要的标准。本文还对这两个不同的群体进行跨境比较从而得出比较研究的结论,着重提供了在消费者的购买决策过程中对消费者的购买意向会产生重要影响的信息,从而有助于服装品牌和制造商在市场营销中运用这些信息从而制定和发展国际营销战略。 关键词消费者行为;消费者购买决策;评估标准;跨境 正文 美国商品和商品服务在国际市场份额中的不断增长对美国经济的影响越来越大,为了在国际市场上获得进一步的成功,调查评估是非常必要的:即不同国家和地区的消费者对于美国的商品和商品服务到底是如何评价和如何进行衡量的?通过数年来多次广泛采样和调查研究,消费评估的模式模型已经初步制定,用以对消费者的购买意向和心理提供一个框架性的指导,并藉此预测消费心理学和行为学的复杂性。该模型系采用恩格尔、柯莱特、米尼阿德模式的消费决策来构建的(即恩格尔,布莱克威尔及米尼阿德于1995年提出的EKM模型),该EKM模型包括四个阶段的消费决策行为: (1)消费信息的获取; (2)消费信息的处理; (3)消费的决策过程; (4)模型中的变量影响决策过程的模式; 在模型中,给出消费信息的获取阶段之前,个体需要形成消费需求的意向,这一意向导致其认为自身有必要进行相关的此项消费,一旦对于自身需要进行此项消费的意向形成,则个体即开始通过收集和搜索来获取消费的相关信息,“所谓的信息处理,其宏指涵盖的消费进程,包括信息的获取、对所获取信息的评估和判断,对评估判断完成后的相关信息进行储存、以及在进行具体的消费行为时重新从储存的信息中进行提取”(恩格尔等1995年发表的相关论文,第472页)。据此,消费信息的处理阶段有如下五个步骤:消费者对于该信息的首次接触,对于该信息的关注,进一步的理解,接受该信息所包含的内容,并最终保留该消费信息。而决策过程的阶段则有如下六个步骤:对自消费需求进行认可、开始搜索信息、在购买前对信息进行评估、购买行为决定、具体的消费行为和购买后对发生的消费行为的评价。而变量影响决策过程分为三类:一、环境造成的影响;二、个体间的差异造成的影响;三、心理决策过程差异造成的影响。这其中,环境因素包括消费者所处的文化氛围,所在的社会阶层,消费者的个人经历,消费者的家庭境况;而个体间的差异则包括消费者可利用的资源,消费的动机,消费者的知识,对于消费的态度,消费者的人格,价值观念和取向以及生活方

心理学经典文献选读作业 孙晓燕 1410014128

杰罗姆·西摩·布鲁纳(JeromeSeymourBruner,1915—),美国教育心理学家和教育家,当代认知心理学派和结构主义教育思想的代表人物之一。其研究和思想,受到拉什利、詹姆斯、杜威、格式塔心理学派、各种社会人类学家和当代认知心理学家皮亚杰等的思想影响,主要从事人的知觉、学习、思维、记忆等一系列研究。 杰罗姆·西摩·布鲁纳(Jerome Seymour Bruner,1915—),出生于纽约。1937 年获杜克大学学士学位,1938 年转哈佛大学主修心理学,1941 年获哲学博士学位。第二次世界大战时,应征到盟军最高司令部艾森豪威尔总司令部担任心理福利事务工作。1945 年返哈佛大学,1952 年升任心理学教授。20 世纪60 年代初期,积极参加美国教育改革的领导和指导工作。1960 年协助建立哈佛大学认知研究中心,并任主任。1965 年被选为美国心理学会主席。1972 年至1980年任英国牛津大学瓦茨实验心理学教授。1980年返回美国任纽约大学的人文学科新学院院长之职。 布鲁纳十分重视认知发展的研究。他强调说:“一个教学理论实际上就是关于怎样利用各种手段帮助人成长和发展的理论。”在他看来,认知发展是讨论教学问题的基础。在教学时,如果忽视认知发展以及它的各种制约因素和可能利用的机会,那确实是会出馊主意的。 在认知发展上,布鲁纳受到皮亚杰的影响。他认为儿童的认知结构是连续性的阶段性发展,具有从具体到抽象的趋势。但是,他反对皮亚

杰派以儿童的生理年龄划分儿童的认知发展阶段。布鲁纳构想出“再现表象”这一心理术语,并把它作为衡量认知发展的指标。 布鲁纳认为,儿童的认知发展可以分为三个时期。 表演式 一是表演式再现表象期。在这一时期,儿童主要是借助于动作去学习。它是以学会作出某种反应和形成习惯的动作为基础的。布鲁纳强调说:“对于年龄最小的儿童来说,各种主要的事情或客观事实的定义是按照他的面前展现的动作来解决的。……一个客观事物就是人对之有所动作的东西。” 映像式 二是映像式再现表象期。在这一时期,儿童开始具有一种表象系统。它依靠视觉或其他感觉组织和各种概括化映像的作用。布鲁纳强调说:“映像发展成了一种有独立状态的东西,它们成了动作的高度概括者。”在他看来,这一时期儿童最为突出的特点是无力透过事物表面变化来认识教育守恒现象。 象征式 三是象征式再现表象期。在这一时期,儿童的认知带有符号的性质,即具有符号系统的一些特征。布鲁纳强调说:“一种语言或任何符号系统都有形成的变换方式的各种规则,它们能超越动作或映像所可达

Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological science, 13(2), 172-175. 马云献, 扈岩. (2004). 大学生感戴量表的初步编制. 中国健康心理学杂 志,12(5),387-389. 《心理学报》参考文献著录格式(著者-出版年制)详细要求 本刊来稿从即日起废止顺序编码制的参考文献著录格式,采用APA的著者-出版年制。详细规定请查阅Publication Manual of the American Psychological Association,2010年第6版。 正文中的文献引用标志 正文中的文献引用标志可以作为句子的一个成分,如: Dell(1986)基于语误分析的结果提出了音韵编码模型,…… 汉语词汇研究有庄捷和周晓林(2001)的研究。 也可放在引用句尾的括号中,如: 在语言学上,音节是语音结构的基本单位,也是人们自然感到的最小语音片段。按照汉语的传统分析方法,汉语音节可以分析成声母、韵母和声调(胡裕树,1995;黄伯荣,廖序东,2001)。 音韵编码模型假设音韵表征包含多个层次(Dell,1986)。 可以根据行文的需要灵活选用一种方式。 总体要求 1 正文中引用的文献与文后的文献列表要完全一致。 文中引用的文献可以在正文后的文献列表中找到;文献列表的文献必须在正文中引用。 2 文献列表中的文献著录必须准确和完备。

3 文献列表的顺序 ?文献列表按著者姓氏字母顺序排列;姓相同,按名的字母顺序排列;著者姓和名相同, 按出版年排列。 ?相同著者,相同出版年的不同文献,需在出版年后面加a、b、c、d……来区分,按文 题的字母顺序排列。如: Wang, M. Y. (2008a). Emotional…… Wang, M. Y. (2008b). Monitor…… Wang, M. Y. (2008c). Weakness…… 4 缩写 chap. chapter 章 ed. edition 版 Rev. ed. revised edition 修订版 2nd ed. second edition 第2版 Ed. (Eds.) Editor (Editors) 编 Trans. Translator(s) 译 n.d. No date 无日期 p. (pp.) page (pages) 页 V ol. Volume (as in V ol. 4) 卷 vols. volumes (as in 4 vols.) 卷 No. Number 第 Pt. Part 部分 Tech. Rep. Technical Report 技术报告 Suppl. Supplement 增刊 5 元分析报告中的文献引用 ?元分析中用到的研究报告直接放在文献列表中,但要在文献前面加星号*。并在文献列 表的开头就注明*表示元分析用到的的文献。 文献列表中文献各成分的要求 6 文献各组成部分 ?文献的组成部分有:著者,出版日期,文题或章节的题目,出版信息(刊名、卷号和页 码,章节的页码范围和出版地),获取信息的日期和来源等。不同类型的文献有不同的要求。 ?每个部分用点号结束。 7 著者 ?文献著录的第一部分是著者姓名。 ?姓需全拼,名只写首字母;姓氏后面有逗号,名的缩写字母后面有缩写点。姓前名后。 ?如果是论文集中的论文,论文集的编者为名前姓后(只适用于英文书写的文献,中文书

心理学文献阅读报告 ——《企业社会资本、文化取向与离职意愿——基于本土化心理学视角的实证研 究》 这次心理学研究报告,我阅读的是一篇在本土化心理学视角下研究关于员工离职意愿与企业社会资本、文化取向之间的关系的文献,该文是南京理工大学经济管理学院的周小虎和江苏技术师范学院经济管理学院的马莉于2008年第6期发表于《管理世界》上的实证研究论文,其题目为《企业社会资本、文化取向与离职意愿——基于本土化心理学视角的实证研究》。 摘要:员工离职问题一直是现代企业管理的重要课题,本文从企业社会网络理论出发,运用结构方程和本土化心理学方法,验证了一个员工文化取向、企业社会资本、组织承诺和离职意愿间相互影响的全新离职解释模型。研究结论表明中国文化会显著影响组织承诺和员工离职,组织社会资本在员工中国文化取向与组织承诺的关系中起完全中介作用。本课题的研究有助于支持如下的管理理念:(1)组织的中国文化价值取向可以扩张社会组织资本,提升组织的合作优势;在企业社会组织中注入中国文化传统是促进组织内协作和创造组织间共赢的重要手段。(2)企业社会资本是企业重要的隐性资产,企业可以通过加强组织的互惠规范,促进员工参与活动等手段,扩张企业社会资本,从而有效降低核心员工的离职意愿。 关键词:企业社会资本员工文化取向离职意愿组织承诺 引言部分作者提出该文聚焦于组织与社会网络对员工离职行为的影响,并指出西方研究学者在西方文化背景下关于离职意愿的研究结果是不适用于中国的。传统文化深深地影响了每个中国人的价值观念,行为方式以及社会生活的各个方面。在中国文化背景下,员工离职意愿也就可能有了不同于西方的员工的特征。本文直接考察关于组织社会资本、组织承诺、文化取向等因素的影响,并得出研究结论表明员工的中国文化倾向与组织承诺正相关,与员工离职意愿负相关;组织社会资本在员工中国文化取向与员工组织承诺的关系中起完全中介作用。 我认为中国的文化取向很大一部分影响了中国员工的离职意愿。中国传统文化的背景就揭示了中国是一个人情社会,流传着家族文化;在这个背景下的中国人又接受着善和不善斗的思维影响。一个人的选择往往与个人成长环境与成长经历有关,这使得这个关于中国员工离职意愿的本土化研究增加了不同于西方文化下研究的神秘色彩。 假设部分作者在此部分对组织社会资本、组织承诺、员工文化取向、社会资本等几个可能的有关变量进行了解释说明。回顾以往在西方的员工离职意愿研究表明组织承诺、工作满意是所有离职意愿因素的中介变量,组织网络使员工信任程度、互惠性等更高,更加认同组织承诺,而组织社会资本成为员工继续承诺的前因变量提出了假设1:组织社会资本与组织承诺正相关,与员工离职意愿负相关。根据中国人的社会取向有家族取向与关系取向二大类主要的特征或内涵,具有高中国文化价值取向的员工讲究人际和谐。员工从管理者处得到承诺引发对管理者的满意度,整体提升了员工人际关系的满意度,使离职可能性降低,提出了假设2:员工的中国文化取向与组织承诺正相关,与员工离职意愿负相关。在具有高中

Collaborative Relationships: School Counselors and Non-School Mental Health Professionals Working Together to Improve the Mental Health Needs of Students 浅议基于合作关系的学校辅导员和非学校的心理健康专家对学生心理健康需要的改善作用 Chris Brown, Ph.D. David T. Dahlbeck Lynette Sparkman Barnes 摘要: 本研究调查了53名受聘于各初中、高中的辅导员和管理员关于他们对校内与校外心理健康专家协同工作来回应学生的心理健康需求的看法。除此之外,本研究还试图了解学校辅导员和学校校长或副校长是如何看待学校辅导员的角色、职责以及对学校辅导员培训的范围。 正文: 为了努力提供一系列广泛的服务来帮助学生处理他们带进课堂的社交及情绪问题,学校和社会心理健康机构已经开始实施合作伙伴关系(Walsh & Galassi, 2002)。沃尔什和加拉西断言,如果我们想要成功的使结构复杂的校内和校外儿童生活产生交叉,我们就必须以整个儿童的发展为重点。这样做将需要“跨越专业和机构界限的合作”。体现着学校与社区心理健康机构建立伙伴关系的扩展的学校心理健康计划在美国有不断发展的倾向。在这些计划中,学校聘请的心理健康专业人员在强调有效地预防、评估和干预方面提供了无数的服务(Weist, Lowie, Flaherty, & Pruitt, 2001)。这项合作活动是为了减轻教育系统的负担和责任,同时提高了服务的零散和不完整传递给适龄儿童和青年。研究表明,在申请心理健康服务的年轻人中只有不到三分之一的人得到了他们所需要的关心(美国卫生与人类服务部,1999)。 考虑到提高儿童与青少年心理健康的多系统协作的重要性和认可度,这些合作伙伴关系的知觉功效就是这项调查议程的驱动力。的确如此,我们对学校辅导员、学校校长、副校长所拥有的与学校-社区机构合作有关的知觉能力感兴趣。另外,我们试图了解学校辅导员和学校聘请的校长和副校长是怎样看待学校辅导员的角色和职责以及学校辅导员的培训范围。 尽管许多学校辅导员会感到处理学生个人,社会和心理的需求的训练已经足够了,在某些情况下甚至认为这类训练是在浪费他们的时间,实际上学校区域内正在与校外心理健康专家就回应学生心理健康需求的问题进行协作。在某种程度

基础心理学课程参考文献 1. 黄希庭,心理学导论.北京:人民教育出版,2001 2. 墨顿. 亨特著,李斯译. 心理学的故事·上卷. 海口:海南出版社,1999 3. 邵郊. 生理心理学. 北京:人民教育出版社, 1987 4. 张春兴. 现代心理学. 上海:上海人民出版社, 1994 5. 叶奕乾等. 普通心理学. 上海:华东师范大学出版社,1997 6. 郭秀艳. 实验心理学. 北京:人民教育出版社, 2004 7. 杨治良. 实验心理学. 杭州:浙江教育出版社, 1997 8.王甦,朱滢等. 当代心理学. 北京:北京大学出版社,1993 9.彭聃龄,张必隐. 认知心理学. 台北市:东华书局, 1997 10. 王甦汪安圣. 认知心理学. 北京:北京大学出版社, 1992 11. Dennis Coon. 心理学导论. 北京:中国轻工业出版社,2004 12.理查德 .格里格、菲利普.津巴多. 心理学与生活. 北京:人民邮电出版社,2003 13.孟昭兰. 普通心理学. 北京:北京大学出版社,1994 14.彭聃龄主编. 普通心理学. 北京:北京师范大出版社,2001 15.叶奕乾主编. 普通心理学. 上海:华东师范大学出版社, 1997 16.曹日昌主编. 普通心理学. 北京:人民教育出版社,1990版 17.车文博. 心理学原理. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1997 18.高玉祥. 健全人格及其塑造. 北京:北京师范大学出版社,1997 19.黄坚厚. 人格心理学. 台北:心理出版社,1999 20.简. 斯特里劳著,阎军译. 气质心理学. 沈阳:辽宁人民出版社,1987 21. 高觉敷. 西方近代心理学史. 北京:人民教育出版社, 1982 22.高觉敷. 西方心理学的新进展. 北京:人民教育出版社,1987 23. 秦金亮,郭秀艳. 论心理学两种研究范式的整合趋向[J]心理科学, 2003,(1). 24. 张雷. 进化心理学的相关概念、理论与历史.心理学报,2007,(3) 25. 陈昭燃,张蔚婷,韩济生. 经颅磁刺激:生理、心理、脑成像及其临床应用.生理科学进展, 2004,(2). 26. 单志艳,孟庆茂. 心理学中定量研究的几个问题. 心理科学, 2002,(4). 27. 林志成. 眼睛注视:独特的还是不独特的?. 心理科学进展, 2005,(4) 28. 吴健辉, 罗跃嘉. 盲人的跨感觉通道重组. 心理科学进展, 2005,(4) 29. 刘强, 陈安涛,王琪等. 知觉加工中存在颜色类别知觉效应的证据. 心理学报, 2008,(1)

面对海量的文献信息我们往往会感觉无从下手,更不要提阅读外国文献了。但是阅读外国文献 对于把握最新科研动态,扩充自己的知识是非常有必要的,今天我们一起来看看牛人们是怎样 阅读外国文献的~~ 学术牛人1:用自己的话概括和梳理文献及时回顾 心得和经验:我现在每天还保持读至少2-3 篇的文献的习惯.读文献有不同的读法.但最重 要的自己总结概括这篇文献到底说了什么,否则就是白读,读的时候好像什么都明白,一合上就什 么都不知道,这是读文献的大忌,既浪费时间,最重要的是,没有养成良好的习惯,导致以后不愿意读文献. 1.回顾重要内容 每次读完文献 (不管是细读还是粗读), 合上文献后,想想看,文章最重要的 take home message 是什么, 如果不知道,就从abstract,conclusion 里找, 并且从discuss 里最好确认一下. 这样一来, 一篇文章就过关了. take home message 其实都不会很多, 基本上是一些concepts, 如果你发现你需要记得很多,那往往是没有读到重点. 2.扩充知识面的读法 重点读introduction, 看人家提出的问题,以及目前的进展类似的文章, 每天读一两篇,一个 月内就基本上对这个领域的某个方向有个大概的了解.读好的review也行, 但这样人容易懒惰. 3.为了写文章的读法 读文章的时候, 尤其是看discussion 的时候,看到好的英文句型, 最好有意识的记一下,看一下作者是谁,哪篇文章,哪个期刊, 这样以后照猫画虎写的时候,效率高些.比自己在那里半天琢磨 出一个句子强的多. 当然,读的多,写的多,你需要记得句型就越少.其实很简单,有意识的去总结和 记亿, 就不容易忘记. 学术牛人2:根据文献重要程度编号精读综述和摘要 一、先看综述 先读综述,可以更好地认识课题,知道已经做出什么,自己要做什么,,还有什么问题没有解决。对于国内文献一般批评的声音很多.但它是你迅速了解你的研究领域的入口,在此之后,你再看外 文文献会比一开始直接看外文文献理解的快得多。而国外的综述多为本学科的资深人士撰写, 涉及范围广,可以让人事半功倍。 二、有针对地选择文献 针对你自己的方向,找相近的论文来读,从中理解文章中回答什么问题,通过哪些技术手段来 证明,有哪些结论?从这些文章中,了解研究思路,逻辑推论,学习技术方法. 1.关键词、主题词检索:关键词、主题词一定要选好,这样,才能保证你所要的内容的全面。因为,换个主题词,可以有新的内容出现。 2.检索某个学者:查SCI,知道了某个在这个领域有建树的学者,找他近期发表的文章。 3.参考综述检索:如果有与自己课题相关或有切入点的综述,可以根据相应的参考文献找 到那些原始的研究论文。

心理学文献的检索 1.数据库傻瓜搜索 使用CNKI搜索中文文献,web of science搜索英文文献。数据库里文献毕竟有限,所以现在我已经很少很少使用了。 2.google人肉搜索法 而且google学术较为方便,直接输入想要搜索的关键词即可,但有一点需要注意的是,如果需要将一个词组作为一个关键词,那么搜索的时候需要加上引号,例如你要搜索conflict adaptation effect,那么你应该输入(“conflict adaptation effect”)。当google学术搜索到某篇文献的时候,经常会出现无法下载的情况,这是由于你所在的学校没有购买相关的数据库,这时你可以尝试着搜索这篇文章的第一作者和通讯作者,很多老外都会把自己发表的文章放在自己的主页上供大家下载。同时,也可以尝试着去一些论坛求助,比如愚愚学园,我自己想要的文献95%以上都可以在此论坛求助成功。 3、经典文献顺藤摸瓜法 Google学术搜索固然强大,但是有时会出现海量的文献,那么如何从海量的文献中找到自己想要的而又不遗漏掉重要的文献这就需要下点功夫了。我个人的一点体会是,可以先找到一篇本领域较为经典文献。如果此文发表的年代较早,那么可以去搜索这篇文献的被引文献,这个直接在google学术里就可以做到,直接点击此文被引XXXX次那里,这时你就可以看到这篇文章发表后有哪些文章引用过它;如果是年代较近的经典文献,可以直接搜索其参考文献中列举的本领域较为重要的文献。通过这种搜索“引用”和“被引”的方法,可以在比较短的时间内将本领域重要的文献打捞上来,效率较高。 4、杂志社alerts法 前面将的是如何搜文献,这里讲讲如果获得最新的一些文献信息。每一本杂志都会有一个叫做alerts的服务,也就是你可以再主页订阅新杂志的目录,每当一期新杂志出版的时候,出版社就会将这期杂志最新的目录发到你邮箱里。一般情况,将本领域重要的杂志全部锁定,然后每期新杂志出版的时候你都会收到最近目录,这样本领域的新进展你就可以尽在掌握了。 如何读文献 1.列举一些重要的杂志:science、nature、PNAS,这些是顶级的综合类杂志,上面会偶尔 有些心理学的文章,全部值得认真学习。 2.Annual review of psychology, psychological bulletin, psychological review, psychological science, journal of experimental psychology: general, 这些是心理学领域比较不错的综合类杂志,各人可以找到和自己领域相关的文章好好学习; 3.各人有必要去寻找自己领域好的杂志,然后学习上面的文献

心理学文献综述

积极情绪与社会适应能力 摘要:在希腊语中,“健康”一词是指“完整”、“完全”,这与世界卫生组织新的关于健康的定义相吻合:健康是指:“一种身体上、心理上和社会功能的协调状态”。而心理学家对心理健康所做的描述也是:有充沛的精力,有高度的适应能力,情绪稳定,心胸开阔等。《心身健康—一枚硬币的两面》.汤宜朗。因此,真正的身心健康就必须具备积极的情绪。 关键词:心理健康 情绪状态标志着个体适应环境时的生物性动力状态,每一种情绪都代表着某种适应性动力《积极情绪的概念、功能与意义》(郭晓艳王振宏)。一种积极的情绪状态包括快乐、满意、兴趣、自豪、感激和爱。快乐让我们更轻松的生活,满意让我们对自己、对生活充满希望;兴趣可以激发我们去探究新事物的欲望;自豪来源于我们的成就感;而感激和爱是个体对外界表现出的回报。因此,积极情绪是个体由于体内外刺激、事件满足个体需要而产生的伴有愉悦感受的情绪。积极情绪之所以对一个人很重要,不单单是他为个体带来的价值,还有他对个体以外的外界事物及事件所带来的意义。 研究表明,乐观和希望对于健康非常重要,在心脏移植手术后,积极的期望预示着更佳的健康。外科手术和其他疾病之后也发现乐观者比悲观者回复得快,一些对幸存者的研究也表明积极情绪在康复中的作用;当然,积极情绪对于心血管疾病的预防也具有重

要影响。乐观的、焦虑少的成人比悲观的、多焦虑的成人表现出更低的不稳定血压和更多的积极心境;还有,人的主观幸福体验能通过人的免疫系统来影响人的身体健康。一个对外界事物充满兴趣和感激的人往往能为集体带来巨大的财富。 而所谓社会适应,就是指人们怎样去适应不断变化发展的社会生活环境。这个过程既是个体满足自身需要,发挥自身潜能,树立自我形象的个性化过程,也是个体通过掌握各种社会规范,形成适应社会的行为模式的社会化过程,更是个体在必要的时候协调自我的需要与外在环境要求的关系的过程。 那么,个体适应社会环境,达到心理健康的共同人格成分都有哪些具体内容呢?从社会适应的过程来看,社会适应的人格素质包括以下几个方面。首先,个体要有理解和控制所处社会环境的心理优势。这具体表现为控制感、自信心、自主性等几个方面。具有心理优势感的人更容易体验到成就感、信服感,更容易与他人建立良好的人际关系,从而容易达到积极的心理状态;而那些缺乏控制性、自信心和自主性的人则更容易情绪低落、成就感低,甚至更容易得抑郁症和焦虑症等心理疾病。其次,个体应该拥有足够的心理资源以应对外在复杂的社会环境。一方面是认知资源,即能够采用有效的应对策略,应对压力,解决问题的能力和经验;另一方面是人格资源,即个体能够充分挖掘自己的人格潜能,发挥人格优势,从而解决现实问题。第三,社会适应从根本上来说是人人际适应,因此个体还应该拥有适应人际环境的一些人格特征、比如乐群性、

心理学论文开题报告范文 心理学论文开题报告(1) 研究的目的是通过在半年的研究时间,10 次治疗活动里面,使用合理情绪疗法,检验合理情绪疗法对监狱长刑犯的抑郁病症矫治的有效性即对病患情绪状况的促进作用; 并使正处于监狱服刑中期的长刑犯认识到,情绪状态并不是激动体验的结果( 人们体验到某种不愉快的事件,某种失败或者遭到排斥,都可以被称为“激动体验” ) ,而是不合理信念的结果,并且使治疗对象对他们先前存在的不合理对象产生怀疑。合理情绪疗法就是要帮助他们改变非理性的思维方式,认识其消极情绪的不合理、不现实之处,帮助他们学会以合理的方法去看待自己和周围的人与事物,以减少他们陷入情绪障碍的可能性。在纠正长刑犯非理性信念的基础上,让他们懂得一些抑郁症的医学知识,帮助他们分析自己的内心世界,发现自己性格上存在的问题以及为什么会在监狱环境下患抑郁症的原因; 让监狱患者也能相信自己是可以掌握自己命运的,要针对自己的弱点加强锻炼,改变原来对生活的态度和行为方式。 1.心理学论文开题报告(1) 课题的目的及研究意义 ⑴目的:本研究的目的是通过在半年的研究时间,10次治疗活动里面,使用合理情绪疗法,检验合理情绪疗法对监狱长刑犯的抑郁病症矫治的有效性即对病患情绪状况的促进作用; 并使正处于监狱服刑中期的长刑犯认识到,情绪状态并不是激动体验的结果(人们体验到某种不愉快的事件,某种失败或者遭到排斥,都可以被称为“激动体验” ) ,而是不合理信念的结果,并且使治疗对象对他们先前存在的不合理对象产生怀疑。合理情绪疗法就是要帮助他们改变非理性的思维方式,认识其消极情绪的不合理、不现实之处,帮助他们学会以合理的方法去看待自己和周围的人与事物,以减少他们陷入情绪障碍的可能性。在纠正长刑犯非理性信念的基础上,让他们懂得一些抑郁症的医学知识,帮助他们分析自己的内心世界,发现自己性格上存在的问题以及为什么会在监狱环境下患抑郁症的原因; 让监狱患者也能相信自己是可以掌握自己命运的,要针对自己的弱点加强锻炼,改变原来对生活的态度和行为方式。逐渐培养自己具有健康的人格,适应监狱劳动改造的环境,积极地对待相对漫长的服刑期,对未来的生活充满希望,不管遭遇任何人生的

教育心理学参考文献 《教育心理学》参考文献 1、张春兴著:《教育心理学》,浙江教育出版社,1998年版; 2、冯忠良等著:《教育心理学》,人民教育出版社,2004年版; 3、章志光主编:《小学教育心理学》,科学出版社,2003年版; 4、陈琦主编:《当代教育心理学》,北京师范大学出版社2002年版; 5、林崇德著:《品德发展心理学》,上海教育出版社,2000年版; 6、姜智编著:《教育心理学》,吉林大学出版社2005版; 7、华国栋著:《差异教学论》,教育科学出版社2003版; 8、(美)Robert J. Sternberg等著,张厚粲译:《教育心理学》,中国轻工业出版社2003年版; 9、张春兴著:《教育心理学,,三化取向的理论与实践》,浙江教育出版社,2000年版; 10、(美)John B. Best著,黄希庭主译:《认知心理学》,中国轻工业出版社,2000年版; 11、[美]林格伦著,章志光等译:《课堂教育心理学》,云南人民出版社,1983; 12、中国心理学会发展心理、教育心理专业委员会编:《发展心理、教育心理论文选》,人民教育出版社,1980; 13、曹南燕编:《认知学习理论》,河南教育出版社,1991; 14、[加]江绍伦著,邵瑞珍等译:《教与育的心理学》,江西教育出版社。1985; 15、[美]罗伯特?M(加涅著,付统先等泽:《学习的条件》,人民教育出版社,1986; 16、朱智贤主编:《儿童教育心理学讲话》,北京师范大学出版社,1981; 17、[美]J(M.索里和C.W(特尔福德著:《教育心理学》,人民教育出版杜,1983;

18、温世颂著:《教育心理学》,台湾三民书局,1980; 19、冯忠良编著:《学习心理学》,教育科学出版社,1981; 20、邵瑞珍等编著:《教育心理学一一学与教的原理》,上海教育出版社,1983; 21、[英]罗伯特?汤姆生著,许卓松译:《思维心理学》,福建科技出版社,1985; 22、[苏]K,H(沃尔科夫著,史民德译:《心理学家谈教育问题》,山西人民出版社,1986; 23、(苏)赞科夫编,杜殿坤等译:《教学与发展》,文化教育出版社,1980; 24、[美]莫里斯?L.比格著,张敷荣等译:《学习的基本理论与教学实践》,文化教育出版社,1984; 25、周谦主编:《学习心理学》,科学出版社,1992。 26、施良方著:《学生认知与优化教学》,中国科技出版社,1991。 27、[日]山内光哉编著、李蔚等译:《学习与教学心理学》,教育科学出版社,1986。 28、(日)大桥正夫编,钟启泉译:《教育心理学》。上海教育出版社,1980。 29、钱蘋著:《教育心理学》,台湾文风出版社,1980。 30、潘菽主编:《教育心理学》,人民教育出版社,1983。 31、冯忠良编著:《智育心理学》,教育科学出版社,198l。 32、张德磅著:《教育心理研究》,教育科学出版社,1982 33、张春兴、扬国枢著:《心理学》,台湾三民书局,1980。 34、[美]布鲁纳著,邵瑞珍等译:《教育过程》,文化教育出版社,1982。 35、[瑞士]让?皮亚杰著,付统先译:《教育科学与儿童心理学》,文化教育出版杜,1982。 36、林崇德、候山潜著:《中学生心理与教育》,安徽教育出版社,1983。 37、[日]冈林桂生等编著,何宗传译:《教育原理和心理》,辽宁教科所,1979。 38、陈之贵等著:《教育心理学课堂应用例话》,福建教育出版社,1985。 39、[美]克劳著,兵介仕译:《如何有效学习》,台湾桂冠图书公司,1987。 40、[苏]

积极心理学( Positive Psychology)是美国心理学界兴起的一个新的研究领域。它是利用心理学目前已比较完善和有效的实验方法与测量手段,来研究人类的力量和美德等积极方面的一个心理学思潮。首先提出积极心理学这一概念的是心理学家Seligman和Csikzentmihlyi。1997年Seligman就任APA主席一职时提出“积极心理学”这一概念,随后,愈来愈多的心理学家涉足这一研究领域,逐渐形成了一场积极心理学运动。 国内外研究现状 目前关于积极心理学的研究,主要集中在研究积极的情绪和体验,积极的个性特征,积极的情绪对生理健康的影响以及培养天才等方面。 国外研究现状 积极的情绪和体验是积极心理学研究的一个主要方面,当前,关于积极情绪的研究很多,主观幸福感、快乐、爱等,都成了心理学研究的新的热点。2001年4位获John Templeton 积极心理学奖的心理学家中的前3位(Jonathan Haidt;Laura A King;Mc Cullough)都是因他们关于积极的情绪和体验的研究而获奖。 在积极的个性特征方面,在积极情绪对生理健康影响方面,Hillson和Marie (1999)在问卷研究的基础上将积极的人格特征与消极的人格特征进行了区分,认为积极的人格特征中存在两个独立的维度:(1)正性的利己特征;(2)与他人的积极关系。而在积极的个性特征中,引起较多关注的是乐观(optimistic),因为乐观让人更多地看到好的方面。 积极的心理和情绪状态在保持生理健康上也有很大的意义。Salovey 和同事也讨论了情绪和身体健康的关系。George Vaillant(2000)认为:没有人能够在一生中都没有痛苦,都体验快乐,但积极的心理适应会渗透于整个人生。这些研究者都认为,促进心理健康是心理

公共心理学参考书目 1.荆其诚主编(1991):简明心理学百科全书。湖南:湖南教育出版社。 2.张春兴(1989):张氏心理学词典。台北:东华书局。 3.朱智贤(1989):心理学大词典。北京:人民教育出版社。 4.阿瑟•S•雷伯著,李伯黍等译(1996):心理学词典。上海:上海译文出版社。 5.叶浩生主编(1998):西方心理学的历史与体系。北京:人民教育出版社。 6.杨雄里著(1998):脑科学的现代进展。上海:上海科技教育出版社。 7.罗伯特•索拉索编,朱滢等译(2002):21世纪的心理科学与脑科学。北京:北京大学出版社。 8.威廉•卡尔文著,杨雄里、梁培基译(1996):大脑如何思维——智力演化的今昔。上海:上海科学技术出版社。 9.托马斯 L.贝纳特著,旦明译(1983):感觉世界——感觉和知觉导论。北京:科学出版社。 10.张述祖、沈德立(1987):基础心理学。北京:教育科学出版社。 11.张春兴(1994):现代心理学。上海:上海人民出版社。 12.彭聃龄主编(2001):普通心理学。北京:北京师大出版社。 13.孟昭兰主编(1994):普通心理学。北京:北京大学出版社。 14.M.艾森克主编,阎巩固译(2001):心理学——一条整合的途径(上下)。上海:华东师大出版社。 15.朱莉娅•贝里曼,戴维•哈格里夫,凯文•霍维尔,伊莉莎白•奥克利福特著,武跃国、武国城译,钱铭怡审校(2000):心理学与你。北京:北京大学出版社。 16.黄希庭(1988):心理学实验指导。北京:人民教育出版社。 17.林崇德(1995):发展心理学。北京:人民教育出版社。 18.林崇德(2002):学习与发展。北京:北京师大出版社。 19.申继亮等(1997):当代儿童青少年心理学的进展。杭州:浙江教育出版社。 20.许政援等(1992):儿童发展心理学。长春:吉林教育出版社。 21.朱智贤(1993):儿童心理学。北京:人民教育出版社。 22.朱智贤(1994):中国儿童青少年心理发展与教育。北京:中国卓越出版社。 23.傅安球、史莉芳(1993):离异家庭子女心理。杭州:浙江教育出版社。 24.皮连生(1999):学与教的心理学。上海:华东师范大学出版社。 25.卢家楣著(2000):情感教学心理学。上海:上海教育出版社。 26.韩向前(1988):国内外教师心理研究述要。心理科学通讯,1988年1期。 27.黄希庭等译(1992):认知心理学。台北:五南图书出版公司。 28.王甦、汪安圣(1992):认知心理学。北京:北京大学出版社。 29.余嘉元主编(2001):当代认知心理学。江苏:江苏教育出版社。 30.Best著,黄希庭主译(2000):认知心理学。北京:中国轻工业出版社。 31.刘爱伦主编(2002):思维心理学。北京:人民教育出版社。 32.杨治良等著(1999):记忆心理学(第二版)。上海:华东师大出版社。