第三章空间透视——将平面转化为立体

第四节非平视透视的画法

一、非平视透视概念

俯视:斜面透视中的透明平面与方形景物构成竖向下倾斜时的透视称为下倾斜透视即俯视。仰视:斜面透视中的透明平面与方形景物构成竖向上倾斜时的透视称为上倾斜透视即仰视。

二、非平视透视构图画面特点

表现比较高的空间群体,动感强烈,纵线压缩较明显。

人物表现难度较大,适合表现场景为主的题材。

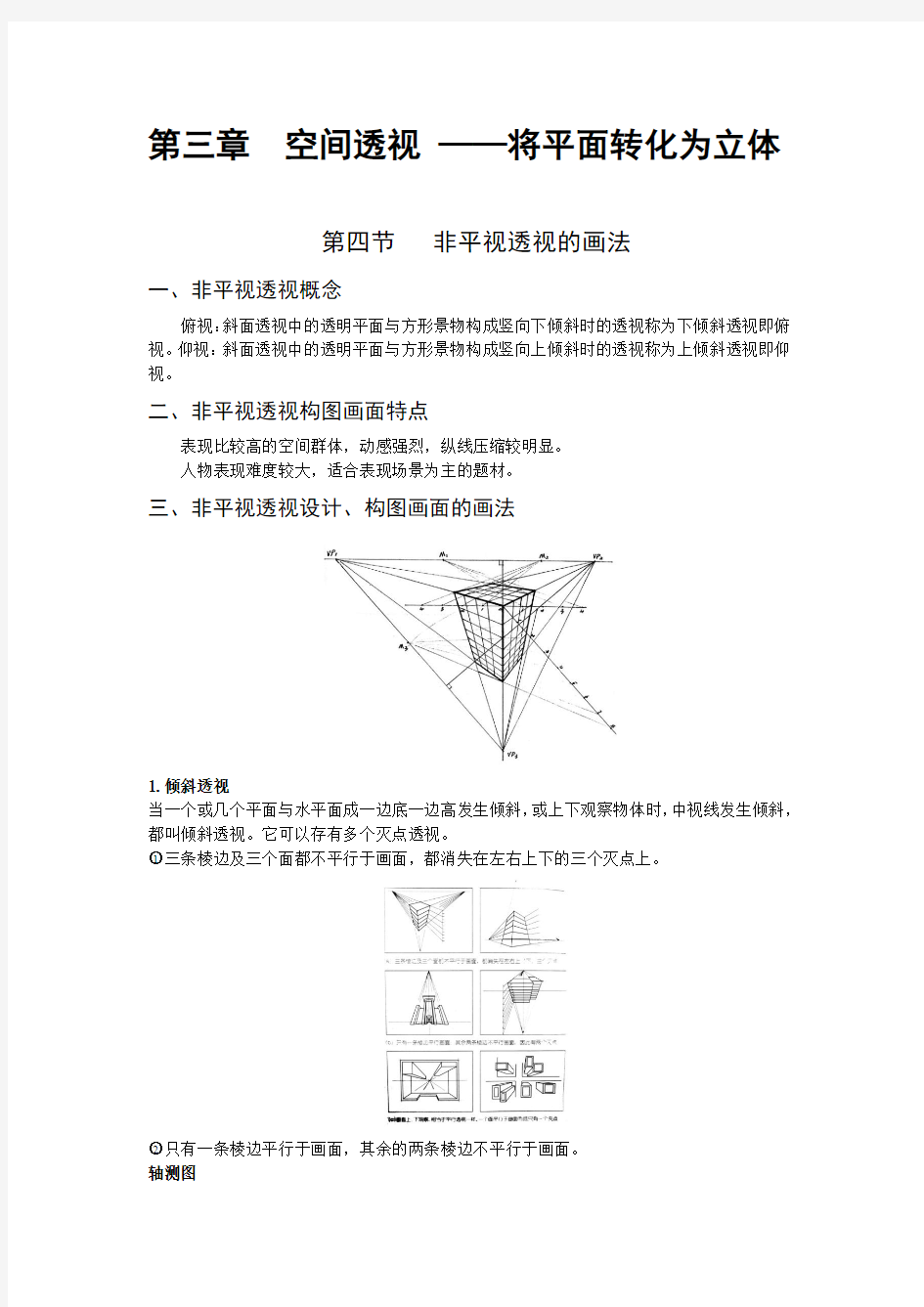

三、非平视透视设计、构图画面的画法

1.倾斜透视

当一个或几个平面与水平面成一边底一边高发生倾斜,或上下观察物体时,中视线发生倾斜,都叫倾斜透视。它可以存有多个灭点透视。

○1三条棱边及三个面都不平行于画面,都消失在左右上下的三个灭点上。

○2只有一条棱边平行于画面,其余的两条棱边不平行于画面。

轴测图

轴测图能够再现空间的真实尺度,并可以在画面上直接度量,因为它是无灭点不太符合人眼所看到的实际情况。

严格的讲是不属于透视的范围,是投影法中的另外一中“无灭点的立体画法”,分为正轴测图,将平面图旋转30度,保持Z轴与画面垂直。斜轴测图,保持平面图不动,但将Z轴倾斜30度。

三等正轴测:也称正等测,三个轴间角都为120度。

二等正轴测:也称正二测,三个轴间角中有两个相等。

绘图步骤:定轴线位置——沿轴线确定尺寸——绘制平行线。

2.俯视图

实际是室内平面空间的立体化,能对各室内空间的平面规划做详细的介绍,空间中有一个灭点。

四、透视图作图基础

1.利用对角线求中线

2.利用中线求透视平面的相等透视面

3.利用辅助灭点平均分割透视面

4.用8点求圆的透视

5.利用对角线求形体中心

素描绘画中空间透视的表现方法 接触美术第一个词便是透视,另一个则是,近大远小,近实远虚等等。另外还要知道视平线以上的叫仰视,以下的是俯视。这应该是对透视最基本的理解方式。说到透视几个重要的方面不得不提,在任何情况下它都是根本。 简单的说透视有几种类型: 1、单点透视(平行透视),因为在透视中,画面内只有一个消失点,因而叫做单点透视。 2、两点透视,因为在透视的中,画面内有两个透视消失点。

3、三点透视,是在画面中有三个消失点的透视。三点透视就和空间联系起来了,它的第三个点是在水平线的上方或者下方,不能在水平线上。另外要注意的是高度先不完全垂直于画面。景物的每一条边缘线都不与画面所平行,对于画面来说,你的景物是倾斜着的。 根本的是把透视图原理理解清楚,在作图考试中不犯原则性错误,根基打好,透视准确乃是成功的必要条件。掌握好基本的构图乃是考试中的利器,全力打造出图纸上的第三空间! 附几个常见透视名词: 1、视平线:就是与画者眼睛平行的水平线。 2、视点:就是画者眼睛的位置。 3、心点:就是画者眼睛正对著视平线上的一点。 4、视中线:就是视点与心点相连,与视平线成直角的线。 5、消失点:就是与画面不平行的成角物体,在透视中伸远到视平线心点两旁的消失点。 6、天点:就是近高远低的倾斜物体,消失在视平线以上的点。

7、地点:就是近高远低的倾斜物休,消失在视平线以下的点。 8、平行透视:就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。 北京桔子树少儿美术培训班课程内容通常分为: 少儿素描培训班、少儿国画培训班、少儿油画培训班、少儿水粉培训班、少儿漫画培训班、少儿创意美术培训班。 北京桔子树少儿美术培训班课程介绍: 按照教学总计划指定的课程内容包括:线描创作,水粉创作,油画基础,欣赏,及课外活动包含考级,户外写生,展览观摩等内容;通过教学计划的针对性从而达到通过灵活生动有趣的绘画教学引导形式,保护孩子的想象力,激发孩子的创造力,加深孩子对美术的热爱,扎实美术专业的功底,提升审美价值观,让孩子更加自信,在众孩子中脱颖而出。 北京桔子树少儿美术培训班适合人群:3-16岁少儿,零基础学美术、兴趣培养、艺术气质培养、增加才艺特长、演出集训等。 北京桔子树少儿美术培训班班型设置与开课信息:

读书报告 看《经验透视中的空间与地方》,首先就必须关注它的作者段义孚先生和人文地理学这个学科,人文地理学属于地理学的分支,国内的不少学校近几年在地理学的基础上开设了这门课程,也算是新兴,而实际上它在国际上已是有了很长的发展史,而段义孚正是这个学科的泰斗。 “人文地理学”这里吸引人的就是这人文二字,作为一个科学学科,“人文”的加入是否使其变的主观?变的不客观,不科学,不可论证?而本书书名中的“经验透视”也暗合了我的疑问,这其中的论述似乎是个人主观的结论。但是经过对这个学科以及这本书的研读,我发现这里面的主观,并不是建立在个人基础上的主观,它是站在人类这个物种上的对地理环境主观认识的规律的总结,它是科学的研究,它总结出了一些人面对地理环境、空间时的主观反应的客观规律,并且,这些规律还能印证到人类历史的发展上来。 在作者的理论中:空间——开阔性,当来到一个大城市,而想到曾见到的广阔的大海,这种感觉到大的意识似乎是感觉到了空间。地方——更加带有某些人类的情怀和经验,当听到一个自己熟知的地名,心底的情感和想象似乎是感受到了地方。人就是这样生活在对身处空间的理性而又感性的认识之中,生活在这样的空间和地方。人如何去经验世界、理解世界就是本书在讲述的。 讲到这里,就发现这和正在学习的建筑有非常大的关系,空间是建筑的灵魂,那么空间的灵魂又是什么呢?人文地理学似乎在为我们展开一个非常有意思的视角,空间只是是冷冰冰的科学吗?我不禁想到现代主义的发展似乎在无意识中禁锢了空间的形态,走在现代主义建筑林立的城市中,高耸庞大的印象塑造着“动人心魄”的空间感,那么对于地方的经验呢,我们生活的本来是如何的自然环境,人类又是如何在自然中发展壮大的,我们在慢慢失去对土地、森林的经验,更不理说我们的儿童乃至他们的下一代,人类的未来。我正在看一本伟大的科幻小说,阿西莫夫所著的《基地》,在他对未来的描述中,整个星球表面被金属的建筑物覆盖,高耸的建筑物使人们终其一生没法看到土地,感受到阳光。那时的人类与现在相比发生了巨大的变化,我想正是因为人类与地理环境是相互影响并且作用力巨大的。 对于我们所处的环境,我们有着主观的甚至是难以言说的经验,在我们的家乡,我们能很轻易的从村口走到家,或者到通过村子的小河,但是要让我们准确的画出家周围的环境地图,我们往往变的很难确定,当然也很难完成。我们是如何产生对空间的主观认知的? 当然,一切都是从人的出生说起,人对世界的认识是一个历程。婴儿时,在床上爬的经历使人产生了左右前后的空间概念,而被抱起的经验,也产生了垂直性的空间感受。在那时小

课题:空间与层次(一)透视 学科:美术年级:八年级 课型:造型·表现课时安排:总2课时此为第1课时 一、课堂教学指导思想: 本课的内容专业性较强,涉及的美术知识较多,如何让学生掌握和理解,如何突破重点与难点,让学生轻松愉快地接受,一直是我在思考的问题。美术是视觉性的艺术,要通过大量的图片、视频来代替抽象的语言描述,才能更好地提高课堂效率。因此,确立了学为主体、教为主导的指导原则,采用直观演示、活动探究、集体讨论等方法,引导学生进行积极思考、自主探究、分析归纳,提高学生的观察和分析能力。 二、教材、学情分析: 本课属于“造型·表现”学习领域,是风景系列课程中的第三部分内容。本课的主题是风景造型表现中的透视和空间法则,即学习和了解如何通过透视、虚实表现风景绘画中的空间关系,体验和领会各类风景绘画中的透视和空间的表现方法,塑造风景绘画中的空间感。 本课分为两课时。本教案是第一课时,探讨和认识透视在绘画中表现体积、空间的作用和意义,了解透视的基本法则规律;第二课时探索艺术作品中透视的运用和作品艺术表

现之间的关系,认识艺术创作中从物象到精神的层次和含义。 学生在学习中,相互交流透视对物体体积塑造和对景物空间塑造的具体作用,尝试寻找如何在二维平面上表现三维空间视觉的方法,体验和领会绘画中平行透视和成角透视的基本法则,认识在没有透视线的情况下,二维绘画对三维空间的表现因素。 三、教学目标: 1、认知目标:了解透视现象及基本规律。 2、技能目标:运用透视规律来表现身边的景物。 3、情感目标:通过教学活动提高学生的观察能力和分析能力。 4、重点:如何通过透视来表现物体的空间关系。 难点:体会不同透视对画面表达、表现的意义和作用。四、课前准备:教具:课本、课件、课件显示屏 学具:课本、素描纸、铅笔 五、教学过程:

儿童对空间方位的认知——幼儿绘画心理揭秘 发布时间:2007-11-11 来源:早期教育2007年10月作者:山东省济宁市李凌李影 幼儿对空间方位的认知,依赖于其心理的发展,与年龄密切相关。由于对空间透视、物体大小、远近、遮挡关系等认识不足,幼儿不可能合理地科学地按人和物的大小比例和空间透视作画。幼儿画画凭的是直感,画的过程一直是跟着“感觉”走的。也正因为这些不和谐因素,孩子画出的画才透出幼稚、好玩的气息。 幼儿对空间的安排是根据画面的需要而不是依照视觉的真实性。画的人和物在形体上是分离的,分散的,通常不会有遮挡现象。 图1“我的家”中,在画的右下方,小 作者已穿上衣服等着妈妈梳妆好送她 上学。因她没了解物体的遮挡关系, 不会处理被挡住的部分,她没把妈妈 画在梳妆台的正面,她认为画了妈妈 坐在梳妆台前,就不能正面表现妈妈 梳妆的情景了。但她为了能表达妈梳妆的想法,把妈妈梳妆改成了面对梳妆台的侧面,这样,虽不遮挡也交 代清楚了妈妈梳妆的事了。 图2 “过生日”中的人物依圆桌而 坐,如果按画面上的座位顺序往下发 展,圆桌下方的人物的头就是朝下 的。她不会处理这样的景象,就采取 了避让,干脆不画了。 幼儿对画面的空间分布意识都围 绕着主题物设定。图3 “野餐”中所有 的人物围着一块野餐的桌布,桌布上 方的人物安排在视觉上比较符合人的视觉习惯,但桌布下方如果画上真实的情景,画的人就会背对着观众,人还会

挡住桌布上的食物。幼儿不能解决这么复杂的 空间关系,他也采取了避开的方法,让人物离 开桌布,桌布下方的人也背对圆桌,这样也少 了处理“遮挡”的麻烦。 图4与图2、图3相比,在认识上简单了许 多。因她的年龄稍小一些,对空间的了解还不 多,自己怎么想就怎么画,画面上人都以圆桌 为点各就各位,即便是头朝下,也没觉得有不 妥的地方。她认为,一圈人围桌布而立,在桌 布下方的人物头朝下才符合自己的看法和理 解。但画面上也有一人“单独行动”,在画面右 边的女孩按她画上的“道理”应头朝外脚对着桌 子。这个站立女孩的出现,说明了她对空间认 识的“模糊”性刚刚开始,以后再画这样的题材 就会像图3,出现站立的人会更多。事实上幼 儿在处理这样的视觉难题时,也是很矛盾的, 但幼儿却不知道形成难题的原因所在。这也是 发生在幼儿成长过程中的正常现象。幼儿的这种对空间认识的“不确定”性会带来好多有趣的画面。 由于幼儿对空间位置的认识不足,在画侧面人物时大多把人“横着”摆到那里就算完了(见图2、图3),看图3中的酒杯方向也正好与“横着”的人对应起来。5岁幼儿能完成正常视角的侧面的画不多见,即便是偶尔发现,也大多是“无意识”表达。从幼儿心理发展的角度去认识这个问题,这个年龄段的幼儿还不具备相应的认知能力。幼儿观察和认知事物的视角与年龄有很大关系,不到认知某事物的年龄就不会对某事物认知,过了这个年龄段就不会再犯这样的认知上的“错误” 了。 图5中生日圆桌两边的人是画了侧面人物的,她 画的人物的视角与成人几乎没什么区别。人和椅子 是正侧面的,这个年龄画出这么客观实景的幼儿不 多见。右边的人还“踏实”地坐在了座位上,只是她 不懂得遮挡,画的线条是透明的。图5的作者年龄 稍大一些,虽然画出了正侧面人物,但圆桌下方的 人仍头朝下。这也说明了她对空间的认识的模糊性。

空间透视介绍 空间透视,也就是近大远小,近实远虚,近高远低。 一、基本术语: 1、视平线:就是与画者眼睛平行的水平线。 2、心点:就是画者眼睛正对着视平线上的一点。 3、视点:就是画者眼睛的位置。 4、视中线:就是视点与心点相连,与视平线成直角的线。 5、消失点:就是与画面不平行的成角物体,在透视中伸远到视平线心点两旁的消失点。 6、天点:就是近高远低的倾斜物体(房子房盖的前面),消失在视平线以上的点。 7、地点:就是近高远低的倾斜物休(房子房盖的后面),消失在视平线以下的点。 8、平行透视:就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。 9、成角透视:就是任何一面都不与平行的正方形成长方形的物体透视。这种透视能使构图较有变化。 二、透视类型: 1、单点透视:又称“平行透视”,由于在透视的结构中,只有一个透视消失点,因而得名。平行透视是一种表达三维空间的方法。当观者直接面对景物,可将眼前所见的景物,表达在画面之上。通过画面上线条的特别安排,来组成人与物,或物与物的空间关系,令其具有视觉上立体及距离的表象。 2、两点透视:又称“成角透视”,由于在透视的结构中,有两个透视消失点,因而得名。成角透视是指观者从一个斜摆的角度,而不是从正面的角度来观察目标物。因此观者看到各景物不同空间上的面块,亦看到各面块消失在两个不同的消失点上。这两个消失点皆在水平线上。成角透视在画面上的构成,先从各景物最接近观者视线的边界开始。景物会从这条边界往两侧消失,直到水平线处的两个消失点。 3、三点透视:又称“斜角透视”,是在画面中有三个消失点的透视。此种透视的形成,是因为景物没有任何一条边缘或面块与画面平行,相对于画面,景物是倾斜的。当物体与视线形成角度时,因立体的特性,会呈现往长、阔、高,三重空间延伸的块面,并消失于三个不同空间的消失点上。 三点透视的构成,是在两点透视的基础上多加一个消失点。此第三个消失点可作的为高

国外空间注册要注意的四个地方 好鞍配好马,好网站必然好空间,空间选择是建站问题上需要决定的关键问题。国内主机商有很多,有些是知名的,也有很多是垃圾的。选择一个好的主机商将会避免很多问题,但是如果遇到垃圾空间商,那就是醒不过来的恶梦!下面四招,让注册国外空间,烦恼去无踪! 1.反查IP可以知道服务器上的站点数量,以确定服务器负载 在国外的IDC市场,服务器、IP地址和网站之间并不是一对一的关系,一台服务器可以同时拥有几十个IP地址,一个网站也可能有几个IP地址,而且目前出于安全方面的原因,IDC 会在一台服务器动态分配很多IP地址,所以通过IP地址反向查询同一IP上的其他网站,并不能说明服务器负载。此外,目前提供IP反向查询的网站,技术并不严谨,准确率较低。 2.无限空间真的是“无限”吗? 答案当然是NO,无限空间只在容量,流量,建站数量上无限,在其他方面,比如CPU资源,总文件数量,Apache Threads最长运行时间,每小时E-mail数量等等很多方面都做了限制,这些在官方的TOS中都明确的标出,但地方都很不起眼。一旦你的站点超标,HostGator 一般会停你几分钟的站点运行时间,而DreamHost有直接封站的危险,这点最要命。所以,无限空间是最不值得够买的一类空间,当然,如果是新手,玩玩是可以的。 木桶原理大家都知道,一只木桶盛水的多少,取决于桶壁上最短的那块。空间、流量就像是桶壁上较高的木块、那些写在TOS中的不起眼的使用限制就是桶壁上较低的木块。你的站点运行效率的高低恰恰取决于此。 3.OverSell(超售)就等于OverLoad(过载)? 购买过国外空间的朋友对这两个词应该是熟悉的。 什么是OverSell(超售)和OverLoad(过载) 用上面的无限空间为例,谁都明白,哪有什么无限空间,硬盘再大也有个头不是?无限说白了就是个噱头,这和OverSell有什么关系呢,比如我们有个500GB硬盘空间的服务器,出售无限空间,并对每个账户做资源方面的限制,比如CPU,文件数量之类,但这个限制是 大闸蟹价格https://www.doczj.com/doc/297939282.html, 大闸蟹专卖https://www.doczj.com/doc/297939282.html,阳澄湖大闸蟹专卖https://www.doczj.com/doc/297939282.html, 晾衣架价格https://www.doczj.com/doc/297939282.html, 大闸蟹礼卡https://www.doczj.com/doc/297939282.html, 阳澄湖大闸蟹礼券https://www.doczj.com/doc/297939282.html,

空间知觉的透视理论 刘瑞光Ξ (西南师范大学心理学院,重庆,400715) 摘 要 空间知觉与人在观察时的认知过程和透视结构有关,它还涉及不同参照系统信号之间的连续转换,运动自我透视和运动时间透视与整体和局部透视类似。视觉输入以视网膜协调的方式进行编码,来自每只眼睛的网膜中心值需要整合并与眼睛位置和眼动的信号相混合,形成自我中心信号。自我中心信号进一步转化为一个三维协调系统--自我中心参照系统。视觉系统的神经输出是地球中心信号。 关键词:透视 运动自我 运动时间 转换 参照框架 如果说“环境”这一概念反映的是客观静止的现象,属于 物理概念的话;视觉序列反映的则是主观运动的情况,它是生态视觉的一个中心概念。一个序列即一种安排,从理论上讲它不是类似的、是由不同部分组成的、是有区别的;它不是空的、必须被占据;它不是无形式的、它是有形的[1]。视觉序列的组成部分与环境的组成部分大不相同,前者来自山脉、岩石、树木和叶子所形成的视角。人们赖以生存的外部环境是如何构成的呢?笔者认为,环境是由空间中的原子组成,空间中到达一点的光线也是由这些原子形成的光线所组成。将环境看作是由空间中的物体组成是不正确的,因为视觉序列中的每种形式并非与空间中的每个物体都相对等,一些物体隐藏在其它物体的后面,在任何情况下,严格说来环境都不是由物体组成的。环境是由具有物体的地球和天空组成,是由山脉和云层组成,是由火与太阳组成,是由砾石和星星组成。这些并非都是分离的物体,有些是彼此镶嵌,有些是运动的,有些是有生命的。环境是所有事物-地点、表面、运动、事件、动物、人和工艺品在观察点构成的光。对于复杂的环境来说,天空和地球的对比将这个无限的球形区域分成了两个半球,与下部相比上部显得更亮一些,下部比上部精细得多、复杂得多。地球的组成部分如山脉、岩石、树木和叶子等在不同的水平上相互嵌套着,构成大小水平上的一个层级结构。 因为视觉流域没有边界,“观察点”这一概念除了代表抽象空间的几何点之外,在生态空间是指一个位置。抽象空间由点组成,生态空间是由地点(定位或位置)组成的。生态视觉中的观察点与透视几何中的静止点似乎是相应的,对于景色所透射的图形表面来说,静止点就是透射点,相对于环境来说它不能移动,相对于图形表面来说它也不能移动,静止点必须是静止的。但是观察点绝对不是静止的,视觉序列在时间维度上是流动的,运动观察点用于一群观察者来说是适当的。每人都从自己的视点来知觉环境,若各个视点之间可以相互移动,知觉恒常性得到维持是可能的。早在三千年前,Euclid 曾根据视觉透视原理对此概念作出了解释:不同距离相等大小的物体知觉起来似乎是不相同的,距离眼睛较近的物体显得大一些[2],即物体的视觉大小是由视角来定义的,或由与刺激的投影大小相适应的知觉来定义的。对物体的知觉是通过估计辐射状圆锥体的底而获得,物体的表面知觉也是通过 知觉圆锥体的角度和长度即物体与眼睛的距离获得的。尽管Euclid 对空间中的每个物体推测出所谓的“视角圆锥体”的概念,此术语并不精确,因为物体不一定为圆形,图像也不必是个圆锥体。P olemy 提到的“视觉金字塔”中的物体是矩形。无论是圆锥形、金字塔形或是其他形状都构成了古代视觉的基础。由于当时人们认识不到除了光之外任何东西都无法进入眼睛这一现代化概念,他们对视角的概念较清楚,除了呈现在眼中的一个物体之外,Euclid 还推测到一个照明表面环境的存在;在一组固定的视角之外,他还推测有一个彼此镶嵌的复杂体,知觉中的固定视角来源于这个序列的外表面,来源于我们称之为背景和天空的外部空间[3]。 1 何谓“透视” 古人做过不少关于与环境中不同的几何部分相适应的固定视角的研究,这些几何部分被边界线和视角分开。角度和环境部分之间存在着较好的关系,其中也有大小和密度的梯度。物体在地平线上时大小消失密度变成无限,这些关系包含着大量的来自地球方面的信息,具有很高的生态效度,它使环境几何化并使之过于简单,周围视觉序列被看作是在时间上是凝滞的,观察点似乎也是不动的。古代人称这一规律 为“透视”(perspectina )[2],一个拉丁词汇,我们称之为“自然透 视”,现在统称为“视觉”。但是环境并非完全由不同的部分或形式组成,“透视”不适用于阴影,也不适用于太阳。在现代社会,“透视”意味着一种技术、一种图画绘制技术。图画是一个平面,无论他是否经过人手所描画或照片的加工,“透视”都是一种代表那个平面的自然物体之间几何关系的艺术。当Re 2naissance 画家发现了透视表征的程序时,他们就称这种方法为“人工透视”。由于那时人们被图画型思维所支配,不能在“人工透视”和“自然透视”之间作出有效的区分,这也影响了当时关于知觉问题的提出。图画中的深度提示与平面环境的信息并不相同,虽然我们在思想上可以假定其相同,图画属于时间上凝滞的人工信息,自然透视仅与凝滞的视觉结构相关联。 环境中存在许多结构的不变性,其中有些不变性保持时间较长,有些特性保持时间较短。我们所说的透视结构是随着观察点的确定而变化,时间越短变化越小,时间越长变化越 Ξ通讯作者:刘瑞光,男。E -mail :zhl2005112@https://www.doczj.com/doc/297939282.html, 心理科学 Psychological Science 2005,28(2):509-511509

室内设计透视图中一点透视画法 透视图是以作画者的眼睛为中心做出的空间物体在画面上的中心投影。它具有将三维的空间物体转换成便于表达到画面上的二维图像的作用。同时也是评价一个设计方案的好方法。 若想绘制理想的透视图,就必须重视透视图的科学性,应按照透视的基本规律,运用科学的作图方法进行绘制,才能使透视图中的物体形象真实地体现其形体结构与空间的关系。 我学习室内设计透视图的目的在于将所设计的室内空间更为立体、真确地表达出来,它是以最快的视觉语言向客户充分说明设计师的设计意图和目的的表现手段。 画透视图一般采用的方法是求消失点的作图方法,即先求直线的消失点,然后求直线全体的透视图,再决定必要的点和长度,如此便能求得正确的透视图。 所以说我们掌握正确的、简单易操作的透视规律和方法,对于手绘表现至关重要。我们根据消失点的数量,室内常用的透视方法可分为:一点透视、两点透视、三点透视。 多练习透视方法会使人产生良好的透视空间感,透视感觉的好坏也往往与表现图的构图和空间的体量关系息息相关,好的空间透视关系决定哦好的画面构图。 一点透视画法: 一点透视也称为“平行透视”,它是一种最基本的透视作图方法,即当室内空间中的一个主要立面平行于画面,而其他面垂直于画面,并只有一个消失点的透视就是平行透视。 一、透视画图步骤: 1、在图纸上中央部分画出墙面的长度和高度。(设长为6000mm,宽4000mm,高2600mm)

2、在画面中确定视心CV的高度。通常采用眼睛的高度1500mm左右最为合适。按照视点EP的位置来确定视心CV,并将CV分别与a,b,c,d各点相连。 3、将线段da向右延长,并在延长线上按照相应测出d1,d2,d3各点的距离。 4、分别通过视心CV和点d3作水平线与垂直线,求出两线的焦点,其该点为立点SP。 5、分别了解立点SP和d1,d2,d3点并延长,求出d1’,d2’。 6、分别通过点d1’,d2’作水平线和垂直线,以变现空间的进深,从而画出空间中的 基准网格。 7、将视心CV分别与地板、天花上各点(1、2、3、4、1’、2’、3’、4’)连接 并做放射线,将其基准网格全部画完。 二、空间内物体画法步骤:

区域经济学入门级名词内涵的探索 ——区域、地域、地区、空间和区位的区别与联系 区域经济学赵明 区域经济学作为中观经济学的一种,其源头可以上溯至19世纪初创立的区位理论以及经济地理学。提到地理学,我们往往能联想到许多关于地域系统的名词;区域经济学虽然作为经济学与经济地理学结合的产物,一些基础性的名词概念与它们的地理学概念不尽相同。本文就对这些入门级的区域经济学名词做一些简单探讨。 一、名词含义 区位(location):区位在1886年被译为英文“location”。关于区位,研究的目的不同,其涵义也有所不同。“location”一词。除解释作空间内的位置(situation or position in space)外,还有放置和为特定目的而标定的地区两重意思。在传统区域经济学中,通常把区位理解为经济活动的场所。也有人将其理解为确定某经济活动场所的行为,即:区位选择。① 区域(region)区域经济学关于区域的概念可以表述为:经济活动相对独立,内部联系紧密而较为完整,具备特定功能的地域空间。②一般来说可区分为三个层面,即:一国内的经济区域;超越国家界限由几个国家构成的世界经济区域;几个国家部分地区共同构成的经济区域。在大多数情况下,区域这一概念表明的是一国经济范围内划分的不同的经济区。③地域(territory)通常是指一定的地域空间,是自然要素与人文因素作用形成的综合体。一般有区域性、人文性和系统性三个特征。 地区(area)较大范围的地域,如:沿海地区、发达地区、大陆地区等。 空间(space)与时间相对的一种物质存在形式体。区别为自然空间和经济空间;其中经济空间强调的是空间资源被人类劳动开发利用在商品经济条件下,这种开发利用还必须是社会所承认的。经济空间代表了一种空间范围,是一定的要素禀赋及其作用的体现。一定的经济空间并不等同于一定的地理空间范围。 二、区别与联系 ①郝寿义.区域经济学原理.上海人民出版社.2007.第65页 ②张敦富.区域经济学原理.中国轻工业出版社.北京.中国轻工业出版社.1999 ③陈秀山,张可云.区域经济理论.商务印书馆.2003.第1页

外国文学研究2004年第4期 空间理论和文学空间 陆扬* 内容提要:空间理论是近年后现代学术中的一个热点,特别是爱德华#索雅的第三空间理论。第三空间可以比较于博尔赫斯的/阿莱夫0,具有芥子须弥的极大魅力。由此重读文学空间,则可更多读出列斐伏尔所谓的社会空间的生产和再生产。 关键词:空间第三空间列斐伏尔索雅克朗 20世纪末叶,学界多多少少经历了引人注目的/空间转向0,而此一转向被认为是20世纪后半叶知识和政治发展中最是举足轻重的事件之一。学者们开始刮目相待人文生活中的/空间性0,把以前给予时间和历史,给予社会关系和社会的青睐,纷纷转移到空间上来。空间反思的成果最终导致建筑、城市设计、地理学以及文化研究诸学科变得你中有我,我中有你,与日俱增呈现相互交叉渗透趋势。对于现代都市空间经验这一从稳定一统向多元流动特征的变迁,文学的理解事实上不可能无动于衷。就小说中的城市空间而言,19世纪的模式被认为是叙述和描写,20世纪一方面都市生活的时间节律明显加快,一方面空间的经验也变得支离破碎。普鲁斯特5追忆逝水年华6中的回忆已无形式可言,乔伊斯和弗吉尼亚#沃尔夫的意识流小说则使完整的叙述不复可能。那么,近年大有成为显学之势的空间理论对于文学又意味着什么?本文将就此作一探讨。 索雅与第三空间 /第三空间0是近年后现代学术中的一个热门话题。此概念由来于美国后现代地理学家爱德华#索雅(Edward Soja)1996年出版的5第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程6(Thirds pace:Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places)一书。爱德华#索雅出生在纽约布朗克斯(Bronx)区,据他后来回忆说,在这个文化多元性表现得再明显不过的城区,他10岁时便活像个街头地理学家。什么是第三空间?索雅承认他是在最广泛的意义上使用第三空间这一概念,是有意识尝试用灵活的术语来尽可能把握观念、事件、表象以及意义的不断变化的社会背景。在更大的语境上看,20世纪后半叶对空间的思考大体呈两种向度。空间既被视为具体的物质形式,可以被标示、被分析、被解释,同时又是精神的建构,是关于空间及其生活意义表征的观念形态。索雅提出的第三空间正是重新估价这一二元论的产物,据索雅自己的解释,这一理论把空间的物质维度和精神维度均包括在内的同时,又超越了前两种空间,而呈现出极大的开放性,向一切新的空间思考模式敞开了大门。 上承法国哲学家列斐伏尔(H.Lefebvre)1974年出版的名著5空间的生产6(The Production o f Space),索雅分析了他所说的三种/空间认识论0。/第一空间认识论0最是悠久,索雅指出 *陆扬,文学博士,南开大学哲学系教授、博导,主要从事美学和外国文学研究。

城市空间集约开发经验借鉴 目前我国大部分城市正处于工业化、城镇化加速发展时期,城市规模急剧膨胀,土地资源需求巨大,土地供求矛盾在人多地少的情况在深圳等一线城市显得格外尖锐。深圳是土地稀缺最为严重的一线城市。尽管深圳曾主导了我国早期的土地市场化改革,但是由于土地总量原因,住宅用地市场常年处于“零供应、零成交”的状态,城市住宅供应主要依赖于旧城改造的“城市更新”模式。土地紧缺传递到住宅市场最终造成住宅供应紧缺,所以深圳市场短期内“供小于求”的局面尤甚于其他一线城市,这在全国市场并不多见。 如何能够既满足城市发展对用地的必然需求,又做到少占用耕地,保护土地资源,促进土地可持续利用,实现经济社会持续发展的战略目标,是函待探索解决的重大问题,开展城市土地集约利用研究显得极为迫切。 国外很多国家土地资源相对丰富,其实现土地集约利用的紧迫性远不如中国、日本等人多地少的亚洲国家,因此在这方面的直接研究相对较少。但土地资源节约、集约利用的理念始终贯穿于发达国家的土地资源开发、利用和保护理论以及实证研究。这些国家在城市土地利用的具体实践过程中不断总结经验教训,适时调整城市土地开发利用的强度,探索最佳土地利用方式。西方国家先进的城市规划理念和有利于土地集约利用的具体措施为促进我国城市土地集约利用提供了可贵的参考。 一、美国的“精明增长”理念 20世纪50年代后期,美国许多大城市中心区人口数量

停止增长,近郊小城镇人口迅速增加,城市向郊区蔓延。城市边缘原有的开放空间、农田不断被侵占,占用土地的增量远远超出人口的增长速度。这种缺乏科学用地规划、占用大量土地的城市发展模式造成城市规模低效率平面扩张、中心城区的空心化日益严重等问题。面对这些问题,人们开始重新考虑城市增长模式和城市空间优化问题,环境学者和城市规划师提出了“精明增长”的概念。精明增长是在拓宽容纳社会经济发展用地需求的途径的基础上控制土地的粗放利用,改变城市浪费资源的不可持续发展模式,促进城市的健康发展。 精明增长包含十项原则:土地混合使用;创建适合步行的社区;交通方式多样;提供多种住宅选择;创造富有自身特色的、魅力型的社区;设计紧凑的建筑,更有效地利用土地资源;保护空地、农田、自然景观及生态敏感区域;加强引导现有社区的发展;使发展决策具有可预测性、公平性和成本经济性;鼓励公众参与。 这些原则的核心内容是充分利用城市存量空间,避免盲目扩张;加强对现有社区的重建开发,整理废弃、污染工业用地,以节约基础设施和公共服务建设成本;城市建设相对集中,密集组团,尽量拉近生活和就业单元的距离,减少基础设施、房屋的建设和使用成本。 美国达拉斯城市公园项目是“精明增长”理念的典型事件,该项目获得了ULI(城市国土资源机构)2014年城市开放空间奖,以认可这个位于德克萨斯达拉斯的公园项目对于城市规划的杰出贡献。达拉斯城市公园完工于2012年年末,它是达拉斯新的城市广场。公园将达拉斯市中心文化区和北

空间和空间的拓展―谈认识空间 我们知道,所谓"空间"的概念是一种思维形式,它所反映的是人们经过长期的生活实践,从空间的许多属性中概 括而成的。空间的含义,是组成场所的元素在特定地点中的三维构成形式。因此,对于生存、活动于空间之中的人类--我们自己而言,空间既是我们的家园、又是我们的舞台、更是我们应该去了解、去认识的对象。 我们对于"空间"初步的认识,应该是从自然空间开始的,天空和大地、山脉与河流……,当我们的祖先举头仰望长空,观看日月星辰的东升西落;俯首细察脚下,辨识花草树木的一枯一荣;从敬畏到疑惑、从探索到认识之时,"空间"已经成为人类研究的对象了。世间万物存在于空间之中,人与空间的关系之重要是不言而喻的,中国古代就有所谓"天人合一"的学说,比如:道教的《太上长文大洞灵宝幽玄上品妙经》中"……固天有风雨,人有血气;天有日月,人有眼目;天有万象,人有万神;天有八极,人有八脉;天有五行,人有五脏;天有四季,人有四肢;地有五岳,人有骨节;地有草木,人有毛发;地有江湖,人有血脉;……"的理论,可见人类在了解、研究自身的同时,也对自己所处的环境空间进行了探索和研究,并且对自身与空间的相对关系进行了分析比

较、演绎推理。对古人来说,自然空间是一个广阔无垠的活动舞台,人类在这个空间中生存繁衍、进化发展,成为"万物之首",我们的祖先已不满足于穴居或构木为巢,以挡风避雨和抵御猛兽的袭击,而是对于自身的生存空间有了新的、更高的要求,因此,人类运用了智慧的头脑和灵巧的双手,开拓和创造新的"空间"。 人造"空间"的出现、进步和完善,经历了漫长的发展过程。从茅屋、土房发展到木构建筑,人类利用周围环境中可以获得的泥石、植物等天然材料,为自己构筑起安全的活动空间。因此,对于人而言,空间已不仅仅是自然环境,更为重要的部分则是建筑。从中国的建筑发展历史来看:早在商代,人们已经建造了大规模的宫室和陵墓。西周及春秋时期,已经形成了很多以宫市为中心的城市。秦汉时期,木构架结构技术日渐成熟,高台建筑和多层建筑逐渐增加、盛行,人造空间的构筑也日益完善,人类不仅有了房屋、街道和城市,还修建了空前规模的宫殿、陵墓、万里长城、驰道和水利工程。魏晋南北朝时期,石块、砖瓦、金属材料被大规模地应用到建筑中,出现了许多寺庙、塔楼等佛教建筑,石雕与壁画等装饰建筑空间的技术也达到了很高的水平。唐朝的城市布局和建筑风格规模宏大,气魄雄浑,其首都城市--长安城成为当时世界上最大的城市。明清时期是中国古代建筑的最后一个高峰时期。比如:明代大部分城墙和一部分规模巨大

《经验透视中的空间和地方》读书报告 《经验透视中的空间和地方》一书是段义孚先生的作品。这本书通过举出众多生活中的、语言中的、研究中的例子,引用众多资料,体现出人对空间与地方的认识和这与经验的关系。段义孚先生是一名人本主义地理学家,本书也写得十分深奥,运用了很多深刻的例子去解释说明他自己的观点。本书的各种旁征博引各个学科的知识有时会让我费解,所以我不能完全读懂这本书,只能大概地了解这本书的观点,并且就书中某些我能理解、有个人体会的观点发表我自己的见解。 首先是本书提出了“空间”与“地方”两个概念。我是学地理的,人文地理学认为“空间”是客观的,不受个人情感的影响;“地方”是包含了人的记忆、知识、集体的活动等等,它是主观的。对此,段义孚先生补充了自己的观点,他认为“空间”代表了空旷性,“地方”则由人的经验决定。我认为,比较能体现这一点的可以是一个人听到一个自己熟悉的地名的时候。比如听到别人聊天的时候出现一个“××中学”,即使我之前没有在听他们在讲什么,但是我听到这词的时候马上会注意到他们,是因为我就是那所中学毕业的;但是别人对那个词也许就没有反应,顶多知道这是一所中学。诸如此类的例子不胜枚举,但是都能体现出“地方”与“空间”的差别。 接下来作者从相当多的方面阐释了自己的观点,我也不一一作评论,我只能从我自己的认识出发,结合书中某些观点,发表一下自己的感受。我在小时候受到阅读童话、看动画片等等影响,思维的所在往往是宇宙天边,幻想着自己统治着一个星球,一个国家,甚至会把那个国家的地图画出来。在想象中,我“生活”在想象中的地方,进行着想象中的故事,这些故事甚至会从我心底自然而然地冒出,影响到我的情绪,有时看起来我就在傻笑。可想而知,这是我在动画片方面的知识太丰富了,对我产生了极大的影响,使得我的思维生活在幻想的空间。那时的我对现实中的空间的感觉反而没那么明显,就像书中所说的,儿童不会因为一件时间久远的事物的破坏而伤心,儿童更关心的是想象中的、未来的。直到初中我才渐渐把思维的重心放在现实世界。 人对空间的认识可以熟悉而不精确。这个最简单不过的例子就是人对自己家的房子、自己的汽车等等十分熟悉,能准确说出它们的特征;但是没有经过训练的情况下,让他们把它画出来十分困难。另一个例子,去旅游之前人们经常会看看目的地的地图,知道从某地到某地大概是隔多少千米,要经过多少个十字路口等等,以为自己对此已经很熟悉;但是在到了目的地以后,面对陌生的人、陌生的风景和街道,即使拿着地图也会感到一点空虚和害怕。就像一个初到某城市谋生的求职者一样感到恐惧和无助。至于对于自己熟悉的地方,人们不仅在客观上了解很深,在主观上也对此地有一种说不出的亲切。我每次坐车从京珠高速到我们学校,看到唐家镇的工厂,都会有一种“准备到家”的温暖的感觉。虽然这些地方是那么的平凡,但是都会让我十分眷恋。 最后我想根据作者的一些观点,发表一下自己的猜想。文中说到婴儿认识空间的过程,是从生理上渐渐适应视觉和运动的配合慢慢形成的;但是先天性失明的人,只能通过其它感觉去认识空间。那么他们的空间感是如何的,是不是如我们一样有清晰的世界?如果一个人长有三只眼睛,视野比正常人宽阔,那他对空间的认识又是怎样的,会不会独创出一种新的境界?对于空间与地方的问题,则集中在实用性上。如果数学的、理性的方法去规划一个空间,实际的体验会不会并没有最令人满意?令人满意的空间重要,还是“科学”的空间更重要?这些都

透视空间 董豫赣 -------------------------------------------------------------------------------- 【摘要】玻璃空间按照达·芬奇对透视形成的:体透视、线透视以及点透视三种可能性展开分析,在“玻璃空间”里主要讨论线性透视中的面透视的意义;在“镜子空间”里开始怀疑中国园林空间里透视分析的可能;而在《运动空间》里通过对速度透视的分析将透视推向城市。 【关键词】玻璃镜子线透视面透视散点透视速度透视 一玻璃空间 为简明而言,达·芬奇在谈论透视时引入了玻璃(图1): “透视不过是从一片光滑透明的玻璃背后观看某一地点或物体。在玻璃面上可以将它后头的一切物体描绘出来。” 在泰勒的这张充满工具理性的透视方法的说明图中,标明了透视的两个外在条件:透明材料(玻璃)以及遮挡物(背后的物体)。 就透视者的视觉而言,透视意味着遮挡,完全的透没有视觉意义,遮挡使视觉可见。没有遮挡就只有透没有视。 于是,玻璃的透明被认为是对透视的反动。问题是,在建筑中透明从不完全发生,玻璃建筑也从不是完全的玻璃。玻璃建筑的透视不过是将原先体、面的透视转换为面、线的透视。 蒙特里安在他1922年出版的《新造型》里表明了由体、面向面、线的透视转化的决心。 他认为,假如三度空间造型的概念意味着建筑仅仅被看作是将空间封闭在内的外在体形的塑造,那么建筑与空间就被内外封闭而完整的轮廓所隔离并处于相互孤立的状态,蒙特里安认为这是传统透视法的视觉直观。新造型的目标试图通过打破建筑的这种封闭关系,三维盒子空间就有可能外化出二维平面与空间的新的造型关系,限定的形与限定的空间开始相互作

国际空间规划的主要经验与启示 空间规划是继城市规划、区域规划之后一种规划类型,是社会经济发展到一定阶段的产物,主要是指各项活动的空间组织。 大部分发达国家都编制空间规划,但是由于政治和经济体制、发展水平的不同,其名称也不同。比如德国叫“空间规划”、日本称为“全国综合开发规划”、法国称为“综合服务规划”,韩国称为“国土建设综合规划"。 各种空间规划内容不同,发挥作用各异,但都是针对具有综合性、层次性和地域性的空间问题的政策工具。 发达国家的近代城市规划早在19世纪末因工业化和城市化问题而诞生,“二战”以后逐步构建完善的空间规划体系,100多年的空间规划经历和50多年的规划体系实践积累了宝贵的经验。 我国“十三五”规划纲要提出建立由空间规划、用途管制等等构成的空间治理体系,建立国家空间规划体系的要求。从某种角度而言,“只有民族的才是世界的,也只有世界的才是民族的”。 因此,了解国外空间规划的情况,对我国探索适合中国特点的国家空间规划体系路径,建立中国空间规划理论、方法和技术,形成国际空间规划的中国模式,具有一定的借鉴意义。基本概念 空间规划(Spatial planning)是因规划发展的需求而从欧洲引入的,在与各部门及不同行业特点相结合的过程中含义也不尽相同。为此,需要明确空间规划和空间规划体系两个基本概念。 1 空间规划 空间规划在1983年欧洲区域规划部长级会议通过的《欧洲区域/空间规划章程》中首次使用。文中指出,区域/空间规划是经济、社会、文化和生态政策的地理表达,也是一门跨学科的综合性科学学科、管理技术和政策,旨在依据总体战略形成区域均衡发展和物质组织。 1997年发布的《欧盟空间规划制度概要》中进一步指出,空间规划主要是由公共部门使用的影响未来活动空间分布的方法,目的是形成一个更合理的土地利用及其关系的地域组织,平衡发展和保护环境两个需求,实现社会和经济发展目标。通过协调不同部门规划的空间影响,实现区域经济的均衡发展以弥补市场缺陷。同时规范土地和财产使用的转换。“空间规划”一词目前仍在欧洲规划工作使用较多。

浅谈小学“空间与图形”的教学策略 高县第一实验小学-校:张坤玲 “空间与图形”主要研究现实世界中物体和几何图形的形状、大小、位置关系及其变换,它们是人们认识和描述生活空间、进行交流的 重要工具。《数学课程标准》指出:“空间观念是人们更好地认识和描述生活空间并进行交流的重要工具。”教育心理学研究表明,每个人的空间观念都是在小学阶段形成和发展起来的。在小学阶段,其主要内容包括图形的认识、测量、图形与变换和图形与位置等。孩子们通过观察、操作、想象、交流、推理等一系列活动,发展其空间想象能力。其中,图形的认识和测量属于传统的教学内容,也许正因为传统往往忽略了一些反思。对于图形我们往往先要掌握的是学生怎样把握。图形的本质特征,思考在认知图形的过程中如何发展学生的思考,提升学生 的空间关念。那么如何通过有效的教学手段和学生的活动来实现这些目标呢? 一、提供现实性学习情景,构建生活化课堂,感受空间观念 丰富的情景所承载的是生活中鲜活的问题,学生喜欢解决这样的问题。所以“空间与图形”知识的教学,应该从学生的生活经验和已有 的知识出发,给学生呈现“现实的、有意义的、富有挑战性的”材料,开放小课堂,把生活中的鲜活题材引入学习几何的大课堂,为形成和 发展空间观念奠定坚实的基础。 1、创设生活情境 数学来源于生活,生活中处处有数学。为使学生体验到生活中的数学是无处不在的,并体会到学习数学的价值。在课堂教学中,我们就 把数学问题情境生活化,联系生活实际引入新课,,让学生亲自体验生活情境中的数学问题,在真实的生活背景或模拟的生活情境中,增加直接经验,启迪思维火花,以便更好地帮助学生解决生活中的实际问题。教学《周长》这一课时,我们就创设了学生喜欢的卡通小动物的生活情境,让学生仔细观察每种小动物沿着图形走一周的情景,然后说出自己对周长的感悟和理解。这样就调动了学生的主动性和积极性,形成 了良好的学习氛围。 2、捕捉生活素材 《课程标准》倡导数学教学要紧密联系生活实际。而现实生活中也有许多可供数学学习的素材。因此,在课堂教学中,我们力求联系生 活实际,充分有效地利用有价值的生活素材来补充教材,重组教材内容,以便更好地组织学生学习“空间与图形”的知识。教学《认识物体》一课时,我们就搜集了很多学生熟悉的生活中的各种形状的物体,引导学生进行学习。上课伊始,教师一边拿出一些物体一边让学生说出物体名称并引导说出几何名称:如,牙膏盒——长方体,魔方——正方体,茶叶罐——圆柱体,乒乓球——球体等等。 3、采撷生活实例 生活实例是知识的源头活水,生活原形与课本知识之间需要通过一件件实例进行联结与沟通。因此,在课堂教学中,我们搜集很多生活 中的数学实例,将学生熟悉的生活情景和感兴趣的事物作为数学活动的切入点,在学生生活和数学生活之间建立一种相似或相对的联系,让教学合情合理,以情动人,以理服人。教学《认识平面图形》一课时,在由“体”引出“面”以后,在学生初步建立了平面图形的概念的基础上,教师就可以引导学生寻找生活中的实例,可以问学生:“生活中你见过哪些物体的面是这些图形的?”学生就能说出,国旗的面是长方 形,粉笔盒前边的面是正方形,硬币的正反面都是圆形等等。 4、激活生活经验 基于经验的学习是课堂教学生活化最显著的特征,生活经验是学生感知的基础。因此,在课堂教学中,我们力求从学生已有的生活经验 出发,缩短文本感知与学生个体认识之间的距离,让学生利用生活经验发现数学问题,理解数学规律,感悟数学思想方法,从而全面提高学生的数学素养。在教学《长方体表面积计算》一课时,教师可以先让学生充分地看一看,摸一摸自己课前做的长方体学具的上、下、左、右、 前、后六个面,然后让学生感受这就是长方体的表面积。为后面学习表面积的计算奠定了基础。 5、回归生活实践 知识来源于生活,又服务于生活,这是数学学习的意义所在。因此,在课堂教学中,我们就要有效地实现数学和生活的沟通,注重引导 学生将习得的“空间与图形”知识、技能、思想方法等回归于生活实践,并进行印证、运用与发展。在教学《长方体的表面积和体积》一课后,可以设计这样一道巩固新知识的问题:学校计划新盖长15米,宽10米的实验室,这个实验室的房高是2.8米,墙体厚2.5分米。请你帮学校计算一下大约需要多少块砖?这样就做到了学以致用,使数学的思想方法真正源于生活用于生活。数学源于生活用语生活,数学教学就要体现它与生活的联系,在《认识平行四边形》的教学中,首先让学生在生活中找出平行四边形, 让学生感受到平行四边形就来源于我们的身边,在教学平行四边形的不稳定性时,让学生玩玩玩具,给学生介绍伸缩衣架,伸缩电动门等, 让学生体会到平行四边形在生活中运用广泛,能解决生活中的实际问题,给生活带来方便。 二、加强对学生空间观念的培养 1、培养学生初步的空间观念是小学数学教学目的之一。 在小学阶段,学习几何初步知识,要使学生掌握简单的几何形体的特征并在此过程,获得一些几何形体的形状、大小和相互位置关系的 表象,从而在头脑里进行空间形体的分解与组合而形成空间观念。小学生习惯于熟悉标准图形,但较长时间认识标准图形,遇到非标准图形时就感到困难,甚至产生错误的认识。如直角的认识,如果始终停留在标准位置,当出现非标准图形就认为不是直角;认识等腰三角形,如果较长时间接触标准图形,遇到变式图形,有些同学就会认为不是等腰三角形。因此,在教学中要注意既要用标准图形引入,也要及时应用 变式图形进行练习。2、小学生容易掌握图形中明显触目的特征,图形中的某些特征本质触目可见,学生就容易掌握,一些较为隐蔽的本质特征则极被容易忽 视。如认识圆,学生对圆心、封闭曲线这两点触目可见的本质特征很容易发现,而对于“圆周上的各点到圆心等距”这一本质特征则不容易认 识。同样非本质特征明显,也容易掩盖本质特征。 3、小学生掌握立体图形比较困难,与认识平面图形相比,小学生掌握立体图形比较困难,这就需要在平面图形的基础上,逐步掌握立体