国内非物质文化遗产旅游开发研究综述

雷蓉,胡北明

(四川理工学院经济管理学院,四川自贡643000)

摘要:非物质文化遗产的旅游开发是当前我国文化遗产研究的热点问题。非物质文化遗产的旅游开发是对

非物质文化遗产进行保护与传承的重要手段,并对旅游业的可持续发展具有重要意义。在对2003-2011年国内关于非物质文化遗产研究文献进行梳理后,关于非物质文化遗产旅游开发问题的研究主要关注以下三个焦点:一是非物质文化遗产开发与保护的关系研究;二是非物质文化遗产的开发对策研究;三是关于非物质文化遗产的开发模式研究。

关键词:非物质文化遗产;旅游开发;研究综述中图分类号:G 122

文献标志码:A

文章编号:1672-8580(2012)04-0012-05

收稿日期:2012-02-28

基金项目:四川省社科基金项目(SC11E010);四川省教育厅重点课题(11SA074)作者简介:雷

蓉(1972-),女,四川渠县人,讲师,研究方向:旅游规划与开发、战略管理;

胡北明(1973-),男,重庆丰都人,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:文化遗产与旅游开发。

网络出版时间:2012-7-3网络出版地址:https://www.doczj.com/doc/5213887141.html,/kcms/detail/51.1676.C.20120703.1153.004.html

第27卷第4期2012年8月

四川理工学院学报(社会科学版)

Journal of Sichuan University of Science &Engineering (Social Sciences Edition)

Vol.27No.4Aug.2012

联合国教科文组织1997年通过了《人类口头及无形文化遗产代表作宣言》后,全社会掀起了一股对非物质文化遗产研究的热潮。纵观国内外的研究文献来看,其研究的核心问题是如何对各国及地区的非物质文化遗产进行有效的保护。“保护”成为了非物质文化遗产理论研究和实践运作的一个主旋律。然而,我们应该清醒地意识到,要想对我国珍贵的非物质文化遗产进行有效的保护和传承,必须寻求一条有效的保护和传承非物质文化遗产的途径。非物质文化遗产的旅游开发,将不失为其保护和传承的一条重要途径。因此,将非物质文化遗产进行旅游开发与转型,不仅在实践中掀起了一股热潮,其理论研究也是当下关注颇多的一个焦点。

本文也是基于这一背景,对国内近年(2003—2011年)来对非物质文化遗产的旅游开发问题研究进行评述。主要对非物质文化遗产保护与开发的关系问题、非物质文化遗产的开发对策问题以及非物质文化遗产的开发模式问题等三个方面进行分析研究。

一、国内研究文献回顾

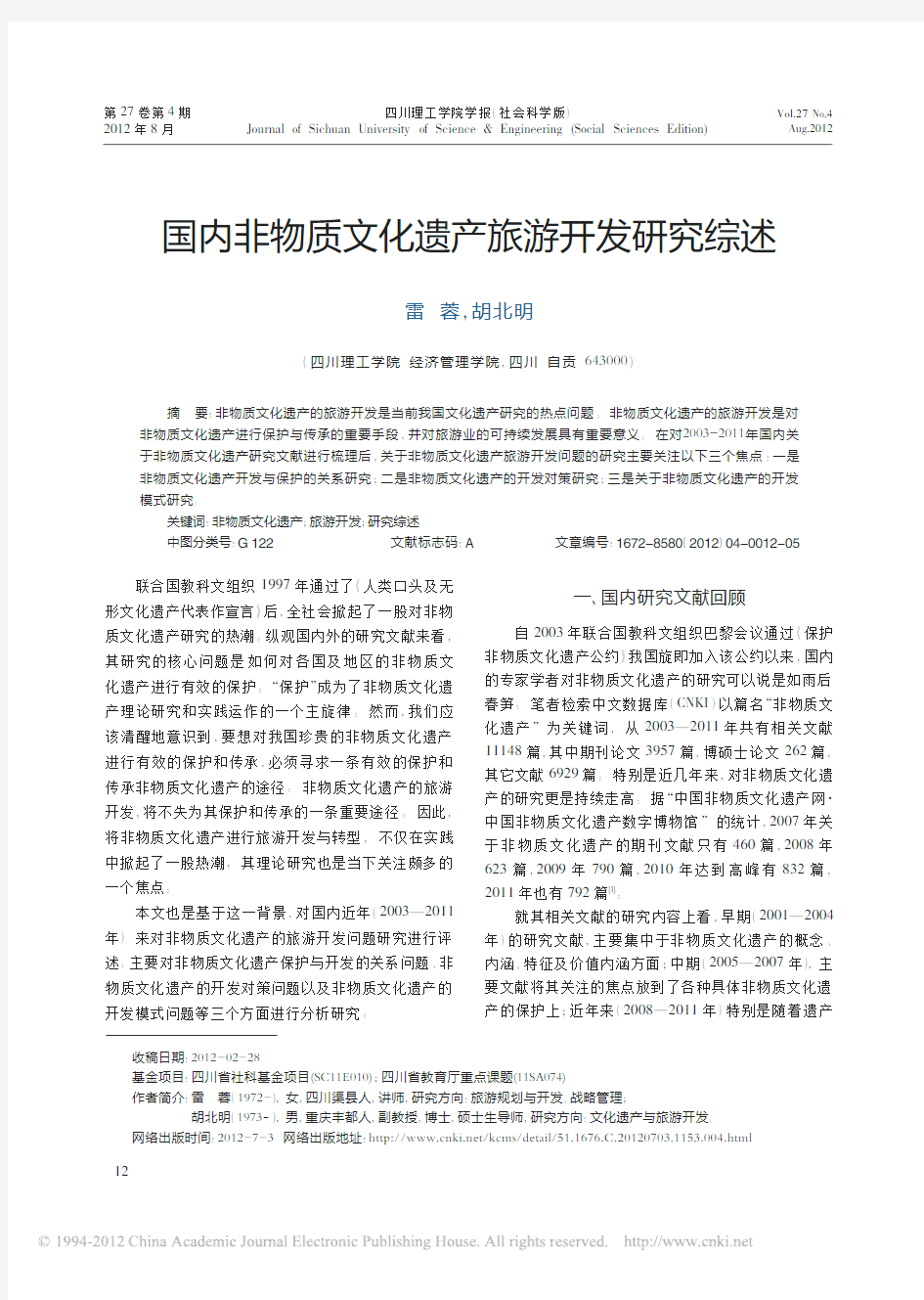

自2003年联合国教科文组织巴黎会议通过《保护非物质文化遗产公约》我国旋即加入该公约以来,国内的专家学者对非物质文化遗产的研究可以说是如雨后春笋。笔者检索中文数据库(CNKI )以篇名“非物质文化遗产”为关键词,从2003—2011年共有相关文献

11148篇,其中期刊论文3957篇,博硕士论文262篇,其它文献6929篇。特别是近几年来,对非物质文化遗产的研究更是持续走高。据“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”的统计,2007年关于非物质文化遗产的期刊文献只有460篇,2008年

623篇,2009年790篇,2010年达到高峰有832篇,2011年也有792篇[1]。

就其相关文献的研究内容上看,早期(2001—2004年)的研究文献,主要集中于非物质文化遗产的概念、内涵、特征及价值内涵方面;中期(2005—2007年),主要文献将其关注的焦点放到了各种具体非物质文化遗产的保护上;近年来(2008—2011年)特别是随着遗产

旅游业的不断升温,国内研究文献除了继续关注具体非物质文化遗产的保护工作外,其重心也开始转移到非物质文化遗产的旅游开发上。

二、国内研究文献综述

至2003年以来,纵观国内的主要研究文献,对于非物质文化遗产的旅游开发主要关注以下三个方面的焦点问题。

(一)非物质文化遗产的保护与旅游开发的关系研究

1.关于非物质文化遗产的保护与旅游开发问题,一直以来存在着两种对立的观点,一种观点认为,旅游开发是保护非物质文化遗产的必由之路,强调非物质文化遗产旅游开发的积极意义。

对于非物质文化遗产旅游开发的问题,大多数学者认为,非物质文化遗产的旅游开发是对非物质文化遗产进行有效传承与保护的重要手段。崔凤军[2]、宋欢[3]等学者认为非物质文化遗产的旅游开发是抢救、保护非物质文化遗产的重要渠道,是非物质文化遗产有效传承与保护的一条重要途径;余丹[4]从非物质文化遗产保护模式的角度认为,民族节庆旅游开发,能使得保护主体向多元化方向转变、由被动保护向主动保护转变、将静态保护和动态保护相结合,在开发和保护间形成一种良性的互动循环;贾鸿雁[5]从文化环境的视角,认为旅游开发一定程度上改变了非物质文化遗产固有的生存环境,形成一种人工(旅游)干预下的“次生态”,在次生态下,非物质文化遗产的静态保护得到充分保障。

从旅游市场和旅游产品的角度看,陈天培[6]、刘丽华[7]等学者认为非物质文化遗产作为一项重要的旅游资源,将其与旅游市场结合起来,作为助推器的市场就会让非物质文化遗产产生强大的原动力。通过非物质文化遗产的旅游开发,更能凸显旅游业的地方特色和民族特色,提高本地旅游业的吸引力和竞争力,并对旅游者产生较强的吸引力。

从非物质文化遗产保护与传承的视角看,陈炜,唐景薇[8]等学者认为,旅游开发不但为非物质文化遗产的保护筹集了更多资金,而且对于遗产传承队伍的稳定和非物质文化遗产的复兴都产生了积极的作用。笔者在《非物质文化遗产旅游开发的必要性分析——

—基于保护与传承的视角》一文中指出:“通过旅游开发能够为非物质文化遗产提供现代发展的环境和生存空间、能够有效地实现非物质文化遗产的价值,为其保护提供必要的资金、能够提高大众对非物质文化遗产的认识,为非物质文化遗产的传承培养群众基础”[9]。

2.另一种观点对非物质文化遗产的旅游开发持消极态度,认为旅游开发破坏了非物质文化遗产的文化原真性,造成了文化的庸俗化、舞台化及商品化。

张瑛[10]、刘建平[11]、黄继元[12]、郑小虎、刘平[13]等学者认为,旅游开发的商业性质可能使得非物质文化遗产的本来面貌扭曲变形,容易造成对遗产资源的真实性、完整性和原生态性的破坏,使得文化失真。目前我国西部民族地区的非物质文化遗产旅游开发中就存在过度开发、碎片式开发、孤立式开发等一系列问题。另一些学者如顾金孚[14]等不仅认为非物质文化遗产的任何一种开发模式都若隐若显地存在伤害遗产的可能性,并且强调通过建立健全由法律机制、行政机制、规划机制、经济机制、教育科研机制构成的保障机制来实现非物质文化遗产的保护。

3.更多学者对非物质文化遗产的保护与开发持辩证态度,认为非物质文化遗产保护与旅游开发能实现良性互动,因此所谓“保护性的开发”成为非物质文化遗产保护与开发的原则。

非物质文化遗产旅游开发与保护的关系是一种良性互动关系。肖曾艳[15]、孙国学[16]、王荣敏[17]等学者认为,非物质文化遗产的旅游开发可以为其寻求更多的保护资金;非物质文化遗产保护又能促进旅游业的进一步开展,提升旅游开发层次,从而形成非物质文化遗产保护与旅游开发的良性互动。

非物质文化遗产的旅游开发与保护的关系更多体现在其哲学上的对立统一性。陈炜,高艳玲[18]、冯晓宪[19]等学者认为,非物质文化遗产的保护与旅游开发具有对立和统一性,强调“本真性”是开发的基础和核心,是旅游开发之本,旅游开发则是“本真性”的发展和延伸,只要坚持其开发的“本真性”,就能使其由对立向统一转变。与此持相关观点的是凌莎、陈亮,他们强调非物质文化遗产保护与开发的关系不应是“对立性”,应建立“统一性”,二者是互为手段,互相促进的。

苏勇军[20]等从保护与开发的原则上论述了二者的关系。认为非物质文化遗产进行旅游开发时,应坚持“保护第一,以开发促保护”的原则,

努力实现遗产资源

保护与旅游开发的和谐发展,并提出了“保护为主、抢救第一、合理利用、继承发展”的16字方针,提出要转变“静态保护”的传统观念。

总之,关于非物质文化遗产的保护与旅游开发问题一直是理论界关注的焦点问题,虽争论颇多,但基本上达成了共识:认为非物质文化遗产的保护与开发是辩证统一的关系,合理而有效地进行非物质文化遗产的开发是能实现二者的良性互动。

(二)非物质文化遗产的旅游开发对策研究

在理论界对非物质文化遗产的保护与开发达成共识的同时,近年来大多数学者将关注焦点放到如何进行非物质文化遗产的开发上,即开发对策的研究。基于不同地区具体的非物质文化遗产类型,提出了若干的旅游开发措施,其主要研究和关注两个方面的内容。

其一是从微观的角度去研究和分析具体某类非物质文化遗产的旅游开发对策。如林庆[21]以云南少数民族非物质文化遗产资源为例,分析指出非物遗产的开发应注重挖掘少数民族的饮食文化、服饰文化、以及其它手工艺技艺等等之类的物质产品;夏毅榕[22]等学者研究了非物质文化遗产旅游开发具体的产品策略,强调应从旅游产品的宣传、定位、以及产品策划和渠道设计等方面具体入手,开发参与性较强的旅游产品。此外,唐勇[23]、史修永[24]等以城市非物质文化遗产的旅游开发为例,从旅游保护模式,旅游主题、形象策划等方面探讨了非物质文化遗产的保护性旅游开发框架。

其二是从宏观的政府政策角度去分析和研究某类非物质文化遗产的旅游开发对策。刘松[25]等学者强调应加大普查、转变观念、科学规划、完善机制是当前政府对非物质文化遗产进行开发的首要工作,并指出在非物质文化遗产的开发主体上要发挥政府的主导作用;在开发客体上要科学设计非物质文化旅游产品,实行联合开发;在开发媒介上加大宣传力度,营造非物质文化遗产旅游的环境。

最后值得一提的是邓小艳[26]基于建构主义原真性理论对非物质文化遗产旅游开发进行了解读并建立了相关模型,并运用符号学的理论,提出在非物质文化遗产旅游开发过程中,应以“符号意义”为核心,把整个开发过程看成一个系统的符号化运作过程,立足核心内涵,挖掘和构建符号意义,选择合适的载体展示符号意义,合理引导和启发旅游者参与符号消费。

总之,非物质文化遗产旅游开发不同于一般旅游资源的开发,不同类别的“非物”资源,应根据其特点采取不同的开发对策,在满足市场消费的同时,保有其“原真性”是其开发的关键。

(三)非物质文化遗产旅游开发模式研究

非物质文化遗产旅游开发模式的探讨是其开发对策的进一步深入,也是近年来研究的热点。不同专家学者针对不同的“非物”资源提出了不同的开发模式。

首先,不同的非物质文化遗产转化为具体旅游产品时在性质上是不同的,这决定了其旅游产品转型的根本方向。范玉娟[27]提出了形象经营、休闲演艺、节事旅游和旅游商品开发等四种非物质文化遗产旅游开发模式;刘桂兰,刘楠霞[28]在研究民俗类非物质文化遗产的旅游开发模式提出了“原真性博物馆”、“生态文化园区”、“实景舞台式”、“原生地融入”、“旅游商品”等五种可供具体操作的旅游开发模式;肖瑜[29]在研究大连市的非物质文化遗产的旅游开发时提出了主题旅游线路模式、展览模式、节庆活动模式、博物馆模式、非物质文化遗产周模式、旅游商品模式。以上文献所总结的模式虽略有差异,但有一个共同点都是针对其转型旅游产品本身形态来讨论的。

其次,从非物质文化遗产转化为旅游产品的表现形式上来看,也有较大的差异,其开发模式也不同。韩双斌[30]认为,抚州的非物质文化遗产旅游开发可采取静态开发模式,如专题博物馆、传习机构及教育基地以及活态开发模式,如文化生态保护区和生态博物馆;贾鸿雁[31]提出非物质文化遗产可采取原生地静态开发、原生地活态开发、原生地综合开发、异地集锦式开发等模式。非物质文化遗产的旅游开发过程其实就是有形化利用的过程,罗春培[32]提出了依托型、展示体验型、综合型和主题型等模式;杨洪,袁开国[33]认为湖南省侗族非物质文化遗产旅游开发可采取景区依托式(原生态开发)、市场依托式(迁移式开发)两种模式;王荻[34]认为,古镇型的非物质文化遗产可以采取主题深入式以及附着扩展式。

最后,更多学者在总结非物质文化遗产旅游转型模式时,强调了对遗产资源的保护。李浥[35]等学者总结出了生产性保护开发模式,强调了政府在非物质文化遗产旅游开发与保护过程中的重要作用;罗茜[36]从利益相关者视角构建了由政府、旅游企业、当地村民和学者等利益相关者组成的合作开发模式;龙先琼,蒋小梅[37]提出了区域开发中非物质文化遗产保护与利用的有效性、保真性和系统性三个重要原则以及“保护存续空间、优化传承机制和增效社会价值”的路径模式;张国超[38]认为活态性是非物质文化遗产存在的最基本特征,决定着“以人为本”的开发保护模式,是所有非物质文

化遗产类型保护和开发的根本模式。

三、结语

党的十七届六中全会形成的关于文化大发展和大繁荣的“决定”指出,我们要不断拓展非物质文化遗产传承利用途径,而旅游开发不失为一项重要手段,因此,对具体非物质文化遗产的旅游开发利用研究、对策模式的研究有着重要的现实意义[9]。

本文选取的是关于非物质文化遗产旅游开发问题的研究文献,其共同点是支持对非物质文化遗产进行旅游开发和转型。不得不承认的是非物质文化遗产在旅游开发过程中会造成对资源本身的破坏和影响,作为人类共同的文明成果,对其保护更应是我辈责任。因此,对非物质文化遗产资源进行旅游开发的规制研究就显得尤为必要,尤其是对开发主体的确定、制度性监督体系的构建、遗产资源管理立法等等宏观政策的研究。非常遗憾的是,这方面的文献却非常稀少。另外,非物质文化遗产的旅游开发成为当下实践中的一个热潮,也是理论研究的焦点,但是否所有非物质文化遗产都得走旅游开发之路,其开发的必要性及意义又是什么,还是亟待解决的问题。因此对非物质文化遗产的分类及分级研究,确定具体某类遗产保护与开发的主从关系等问题的研究也是未来必须关注的焦点。

最后需要说明的是,国外关于非物质文化遗产旅游开发方面的相关文献较少,更多关于非物质文化遗产研究的文献关注的是非物质文化遗产的概念界定,以及针对具体某地区的非物质文化遗产探讨其保护措施及保护对策。国内外研究者文献关注焦点的差异,反映出国内外在对待非物质文化遗产上根本观念的差异。国内强调将非物质文化遗产作为资源来加以利用,而国外则强调将其作为珍贵遗产加以保存,少量文献虽然也探讨了“非遗”的开发利用问题,但大都强调在保护的前提下进行合理有效的利用。国内外关于非物质文化遗产资源利用观念上的差异,很值得我们深思。

参考文献:

[1]王路编辑整理.2007、2008、2009、2010、2011年国内期刊非

物质文化遗产论文目录[DB/OL].[2011-03-15].http://www.

https://www.doczj.com/doc/5213887141.html,/.

[2]崔凤军,罗春培.旅游与非物质文化遗产的保护[J].法制与

社会,2006,(10):195-196.

[3]宋欢.旅游开发与非物质文化遗产保护[J].沧桑,2006,(4):

88-89.[4]余丹.民族节庆旅游开发与非物质文化遗产保护互动模式

研究[J].西南民族大学学报:人文社科版,2009,(9):5.

[5]贾鸿雁.旅游开发与非物质文化遗产的保护和传承——

—环境视角的实证研究[J].湖南商学院学报,2010,(4):64-67. [6]陈天培.非物质文化遗产是重要的区域旅游资源[J].经济经

纬,2006,(2):126-127.

[7]刘丽华.辽宁非物质文化资源的旅游价值及开发研究[J].财

经界,2006,(12):157-158,

[8]陈炜,唐景薇.旅游开发对少数民族非物质文化遗产保护

的影响研究——

—以广西三江侗族自治县为例[J].前沿,2010,

(15):142-149.

[9]雷蓉,胡北明.非物质文化遗产旅游开发的必要性分析——

—基于保护与传承的视角[J].贵州民族研究,2012,(2):130-134.

[10]张瑛,高云.少数民族非物质文化遗产保护与旅游行政管

理研究[J].贵州民族研究,2006,(4):79-84.

[11]刘建平,陈妓凤,林龙飞.论旅游开发与非物质文化遗产保

护[J].贵州民族研究,2007,(3):65-69.

[12]黄继元.云南省非物质文化遗产旅游开发研究[J].旅游研

究,2009,(4):8-14.

[13]郑小虎,刘平.论旅游开发对民族社区文化的影响——

—以花溪区石板镇镇山村为例[J].长沙大学学报,2011,(6):49-

50.

[14]顾金孚,王显成.非物质文化遗产旅游开发热下的冷思考

[J].西南民族大学学报:人文社科版,2008,(2):208-211. [15]肖曾艳.非物质文化遗产保护与旅游开发的阶段性互动分

析——

—以湖南虎形山花瑶乡的非物质文化遗产为例[J].

云南地理环境研究,2008,(2):100-103.

[16]孙国学.基于旅游开发视角的非物质文化遗产保护[J].经

济问题探索,2010,(1):167-169.

[17]王荣敏,刘书正,褚宏祥.淄博市非物质文化遗产的社会和

谐价值探析[J].山东理工大学学报:社会科学版,2010,(1): 36-39.

[18]陈炜,高艳玲.西南民族地区非物质文化遗产保护性旅游

开发研究——

—以壮剧为例[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2008,(1):91-96.

[19]冯晓宪,晏妮,彭秀英.贵州少数民族非物质文化遗产保护

与旅游开发的辩证关系研究[J].贵州民族研究,2009,(6):139 -142.

[20]苏勇军.海洋非物质文化遗产的旅游开发与保护[J].海洋

信息,2008,(4):17-19.

[21]林庆,李旭.云南少数民族非物质文化遗产保护与开发的

对策[J].云南民族人学学报:哲学社会科学版,2007,(2):39-

43.

[22]夏毅榕.论藏族非物质文化遗产的和谐旅游开发[J].西藏

A Review of the Domestic Research on Tourism Development of

Intangible Culture Heritage

LEI Rong,HU Beiming

(Economics and Management School,Sichuan University of Science &Engineering,Zigong,643000)

Abstract:The tourism development of intangible culture heritage is a hot topic in China today.Tourism development is significant to sustainable development of heritage tourism and an important means to protect and inherit intangible cul -ture heritage.Based on an analytical annual report on intangible cultural heritage from 2003to 2011in China,this paper points out that the research of the domestic focuses on the following issues:first,the relationship between development and protection of intangible culture heritage;second,development of countermeasures;third,development of modes of intangi -ble culture heritage.

Key words:intangible culture heritage;tourism development;research review

民族学院学报:哲学社会科学版,2007,(3):44-47.[23]唐勇,覃建雄,刘妍.成都非物质文化遗产保护性旅游开发

研究框架探讨[J].四川理工学院学报:社会科学版,2009,

(1):89-91.

[24]史修永,齐颖.非物质文化遗产与城市特色的重塑———

以江苏省徐州市为例[J].中国矿业大学学报:社会科学版,

2010,(3):115-119.

[25]刘松,马静卿,吕冬阳.常州市非物质文化遗产旅游开发研

究[J].北方经济,2009,(8):58-59.

[26]邓小艳.基于建构主义原真性理论对非物质文化遗产旅游

开发的解读[J].贵州民族研究,2010,(2):90-95.

[27]范玉娟.非物质文化遗产的旅游开发研究[D].上海师范大

学硕士学位论文,2007,(5):34-43.

[28]刘桂兰,刘楠霞.民艺类非物质文化遗产的旅游开发模式

研究———以河南为例[J].河南科技学院学报,2010,(7):12-

16.

[29]肖瑜.有关非物质文化遗产旅游开发模式的构建———

以大连市为例[J].文化学刊,2010,(1):124-128.

[30]韩双斌.江西抚州非物质文化遗产保护与旅游开发研究[D].

南昌大学硕士学位论文,2007,(5):43-49.

[31]贾鸿雁.论我国非物质文化遗产的保护性旅游开发[J].改

革与战略,2007,(11):118-122.

[32]罗春培.非物质文化遗产在旅游业中的有形化利用研究[D].

浙江工商大学硕士学位论,2007,(1):28-48.

[33]杨洪,袁开国.侗族非物质文化遗产旅游开发研究———

以湖南省怀化市为例[J].管理观察,2009,(6):226-228.

[34]王荻,袁尽辉,许劼.历史城镇非物质文化遗产的旅游开发

模式浅析———

以码头古镇为例[J].上海城市规划,2010,(3):53-57.

[35]李浥.本土立场与概念的拓展———

非物质文化遗产开发及运作模式中的政府行为[J].中共中央党校学报,2011,(3):

95-97.

[36]罗茜.中国非物质文化遗产保护性旅游开发问题研究[D].

湘潭大学硕士学位论文,2006,(5):35-38.

[37]龙先琼,蒋小梅.旅游开发视野下非物质文化遗产保护与

开发研究以土家族为个案[J].吉首大学学报:社会科学版,

2010,(6):40-63.

[38]张国超.非物质文化遗产保护和开发模式研究[J].海军工

程大学学报:综合版,2009,(2):88-92.

责任编校:梁

雁

国外文化旅游研究综述 中华文化的多元一体化格局已经得到了人们的广泛认同,从民族融合、民族文化交流、碰撞与整合的角度出发,将涵盖诸多民族特色的中华民族文化作为一个有机整体来把握,最终形成了富有中国传统特色的中华文化。随着中国经济的飞速发展,各大类产业结构不断调整格局,文化产业成为地区发展最具潜力的优势产业,也是民族经济继续走向振兴的有力助推器。当前,中国经济形势一路高歌猛进,西部大开发、中部崛起、东部跨越式发展都在深入推进中,文化建设也迎来了新的发展契机。但必须正视的是,地方文化资源的丰富性并不意味着其产业化运作的简单易行,文化资源并不等同于文化产业资源。丰富独特的文化资源的开发需要借助于现代商业和市场的深加工。只有经过现代商业和市场的产业转换,文化资源才能转变成为具有普适性的现代文化商品。与我国宏观经济运作状况一样,文化产业在发达地区和民族地区的起步、发展呈现出明显的区域特征。近年来,发达地区在短时期获得了突破性发展,而民族地区除了文化旅游业呈现较高的产业化程度外,影视、出版、会展等新兴文化产业仍显弱小。在经济全球化和现代传媒业带来的巨大冲击下,夹杂在后工业时代的西方文化产品和中国东南沿海地区的文化产业巨浪中,文化旅游将迎来自己的发展时机。发展文化旅游产业不仅会实现从单纯的资源开发型向生态经济型的转变,而且对实现超常规、跨越式发展将起到至关重要的作用。 一、概念 (一)旅游与文化 在旅游与文化相互作用的过程中,产生了文化旅游和旅游文化两个概念。一般认为,文化旅游是指旅游产品的提供者为旅游产品的消费者提供的以学习、研究考察所游览国(地区)文化的一方面或诸方面为主要目的的旅游产品。如历史文化旅游、文学旅游、民俗文化旅游等。旅游文化则是以一般文化的在价值因素为依据,以旅游诸要素为依托,作用于旅游生活过程中的一种特殊文化形态,是人类在旅游过程中(包括旅行、住宿、饮食、游览、娱乐、购物等要素)精神文明和物质文明的总和。旅游文化具有综合性、地域性和继承性等特点。两者的差别是显而易见的,但又存在着密切的联系。旅游文化不仅覆盖了旅游业的六要素,而且与旅游的各相关部门、产业有紧密的关联度,其容相当丰富多彩。而文化旅游

我国乡村旅游的发展现状、问题与对策摘要:随着人们生活水平的提高,国外乡村旅游业的发展,人们对乡村生活的向往,亲近大自然的需要,近几年来我国乡村旅游的蓬勃发展。我国地域 辽阔,有着得天独厚的自然资源,我们大力发展旅游业,促进经济的发展。就国内目前乡村旅游发展的现状进行分析,指出了其中存在的问题;对国内乡村旅游发展趋势做以预判,同时期望借鉴国外先进经验,推动国内乡村旅游积极稳步的发展。我国广大农村拥有较好的生态环境和特色农业,大力开发乡村旅游市场,意义重大。 关键词:乡村旅游现状分析发展对策 一、乡村旅游背景及意义 所谓乡村旅游,是以农村地区为特色,以农民为经营主体,以旅游资源为依托,以旅游活动为内容,以促进农村发展为目的的社会活动。随着中国旅游业的发展,旅游者的心理逐渐成熟趋向多元化,旅游过程更注重对相互文化的体验,农村和郊区相对于城市来说,天地光阔,自然风光秀美,空气清新,加之和城市相异的文化,对于生活在紧张、拥挤、繁杂、宣嚣、多污染的城市中的居民有巨大的吸引力。当社会、经济、科技发展到一定阶段时,就产生了乡村旅游。 乡村旅游是现代旅游业中的一项新事物,然而它却以极快的速度在各国发展起来。我国地域广阔,自然景观差异很大,农业资源丰富,乡村民风民俗丰富多彩,有着发展乡村旅游的优越条件。乡村旅游不仅为城市居民提供了新的休闲产品,而且促进农业产业结构调整,增加农民收入,充分利用农村剩余劳动力的资源,维护农村社会经济可持续发展具有重要意义。 开发乡村旅游资源是我国旅游事业不断发展及农村经济发展的需要。主要有如下几点现实意义: 1、有利于加强城乡文化交流,改变农业生产落后的观念 通过城市居民的参与活动,把先进的科技知识带到乡村,有利于科技推广;

论我国非物质文化遗产的保护性旅游开发 贾鸿雁 (东南大学旅游学系,南京210096) 摘 要 近年随着国家对非物质文化遗产保护工作的重视以及相关科研、教育的深入和宣传普及,非物质文化遗产旅游走向大众,非物质文化遗产的保护性旅游开发势在必行。其开发模式有原生地静态开发模式、原生地活态开发模式、原生地综合开发模式、异地集锦式开发模式,但任何一种开发模式都或隐或显地存在伤害遗产的可能性,建立健全由法律机制、行政机制、规划机制、经济机制、教育科研机制构成的保障机制是实现非物质文化遗产保护性旅游开发的必要之举。 关键词 非物质文化遗产;旅游开发;遗产旅游;遗产保护 中国自1985年加入!保护世界文化与自然遗产公约?,1987年长城等6个项目列入!世界遗产名录?的20年来,迄今世界遗产的数量已增至33项,名列世界第三。#世界遗产?巨大的号召力使遗产旅游迅速蹿红,绝大多数的遗产地成为旅游热点。2001年,中国昆曲荣登联合国教科文组织首批#人类口头与非物质遗产代表作?榜首,广大的中国人开始认识和接纳世界遗产的新类别%%%非物质文化遗产。 1 问题的提出%%%非物质文化遗产旅游走向 大众 1 1 非物质文化遗产概念的形成与在中国的大众传播 非物质文化遗产的概念可追溯至1989年11月联合国教科文组织第25届大会通过的!保护民间创作建议案?(Reco mmendatio n o n the Safeg uarding of T raditio nal Cult ur e and Fo lklo re),建议界定了#民间创作(或传统的民间文化)是指来自某一文化社区的全部创作,这些创作以传统为依据,由某一群体或一些个体所表达并被认为符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式:其准则和价值通过模仿或其他方式口头相传,它的形式包括:语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑术及其他艺术?。1997年教科文组织第29次全体会议上通过了建立#人类口头与非物质遗产代表作?的决议,确认了#口头和非物质遗产?(O ral and Intan g ible H eritage)的概念,并于2001年宣布了第一批19项人类口头与非物质遗产代表作。2003年10月,联合国教科文组织通过!保护非物质文化遗产公约?(Co nv en t ion for the Safeguar ding o f t he Intang ible Culture Her it ag e),以#非物质文化遗产?的新概念来代替#口头与非物质遗产?。!公约?第二条界定#非物质文化遗产?概念为: #指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。各社区、各群体为适应他们所处的环境,为应对他们与自然和历史的互动,不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时也为他们自己提供了一种认同感和历史感,由此促进了文化的多样性和人类的创造力。? 非物质文化遗产代表作每两年评选一次,迄今联合国教科文组织共宣布了人类非物质文化遗产代表作90项。 2001年,昆曲成功入选#人类口头与非物质遗产代表作?,在国内引起较大反响,一系列有关非物质文化遗产的教育、研究、抢救工程旋即展开。2002年10月在中央美术学院召开中国高等院校首届非物质文化遗产教育教学研讨会,揭开了中国高校非物质文化遗产教育普及的序幕;12月在上海召开国际博物馆协会亚太地区第七次大会,诞生了保护无形文化遗产的!上海宪章?;2003年1月中国文化部正式启动#中国民族民间文化遗产保护工程?;11月,古琴入选第二批人类口头与非物质遗产代表作;2004年8月,中国加入!保护非物质文化遗产公约?;2005年3月,国务院办公厅印发!关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见?,明确了我国非物质文化遗产保护工作的目标、方针、实施原则和保护措施;4月,文化部宣布中国将建立国家非物质文化遗产名录体系,各地涌起挖掘和申报非物质文化遗产的热潮;11月,新疆十二木卡姆和蒙古族长调民歌(与蒙古人民共和国联合申报)被宣布为联合国非物质文化遗产,同时韩国#江陵端午祭?申报成功,在中国国内引起巨大反响和争

非物质文化遗产的旅游开发 摘要:非物质文化遗产是人类文明的宝贵财富,但保护工作起步较晚。非物质文化遗产的旅游开发是对其保护的一种方式。非物质文化遗产的旅游开发应考虑其优势及注意的问题,有针对性的提出旅游开发策略。 关键词:非物质文化遗产;旅游开发;遗产保护 我国的非物质文化遗产资源十分丰富,但保护和开发工作起步较晚。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失;许多传统技艺濒临消亡;大量有历史和文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外;随意滥用、过度开发非物质文化遗产的现象时有发生。非物质文化遗产也是一项重要的旅游资源,对游客有较强的吸引力。随着旅游业发展越来越迅速,对非物质文化遗产进行适当的旅游开发,既能弘扬传统文化,也有利于其传承,是一种有效的保护方式。 一、非物质文化遗产的概述 非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切 相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。根据联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义,“非物质文化遗产”指被各群体、团体、有时为个人所

视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。 我国非物质文化遗产保护工作的方针是“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”。因此,对非物质文化遗产的开发应是在“保护中开发,在开发中保护”。 二、非物质文化遗产与旅游的关系 (一)非物质文化遗产与旅游资源 旅游资源就是吸引人们前往游览、娱乐的各种事物的原材料。这些原材料可以是物质的,也可以是非物质的。它们本身不是游览的目的物和吸引物,必须经过开发才能成为有吸引力的事物(保继刚,1993)。按照旅游文化学的归类,旅游文化资源一般分为有形旅游文化和无形旅游文化。无形旅游文化资源是指语言、生活习俗、氛围等非物质形态的旅游文化资源。 在《旅游资源分类、调查与评价》(gb/t18972-2003)中的旅游资源分类表中(见表1),从表1来看,h大类人文活动与非物质文化遗产所包涵的内容有部分重合,但是也有一些并没有体现在旅游资源分类表中,一些能作为旅游资源开发的非物质文化遗产,在归类上存在盲区。随着各地非物质文化遗产的整理及申报,作为旅游资源分类的h大类人文活动,也应及时对新的旅游资源分类进行调整,增加适合旅游开发的非物质文化遗产资源。 (二)旅游开发的优势

文献综述 旅游对民俗文化的影响研究 随着现今知识经济、信息时代和生活节奏的加快发展,人们生活水平不断提高的同时,伴随着的压力也与日俱增,旅游作为现代都市人一种放松心情和舒缓精神的重要方式,越来越受到更多人的追捧,已成为当今社会的一种时尚。人们在旅游过程中不仅追求自然风光美的精神享受,而且还想通过旅游来满足其对文化内涵的需求,从而找回生活中失落的朴素、真诚、热情与简单。民俗文化旅游是文化旅游的一个组成部分,它以其独特的形式出现在当今的旅游舞台上,在旅游者的面前尽显其独特个人魅力和风采。旅游业的兴旺发达促进了民俗文化的复兴,但另一方面也给民俗文化的保护带来了一些消极影响,因此正确认识旅游对民俗文化的正负影响,并找出解决所面临问题的方法,对促进当地社会旅游的可持续发展,具有重要的现实意义。 1 国内研究现状 对于旅游与民俗文化的关系,中国目前主要研究的大多还是对于传统文化的保护方面,在很多文献里,学者研究的是怎样在旅游开发中保护当地的民俗文化不被侵害,以及民俗文化对于旅游的重要性。总的来说,研究主要集中在民族旅游,旅游对当地的影响及民俗文化保护这几方面。 1.1 关于民族旅游的研究 我国最早关于民族旅游的研究综述是吴必虎、余青(2000)对中国民族文化旅游开发研究文献的统计分析。随后吴其付(2007)对国外民族旅游研究文献进行的回纳和评析,反映出国外民族旅游的研究内容更全面,研究结论更深刻和更有洞察力。国内学术界对民族旅游主要从开发模式、旅游资源、旅游市场、民族村寨等四个层面来研究。早在1998年,薛群慧,邓永进就研究了民俗旅游消费需求的激发及其影响因素,总结出民俗旅游消费行为具有时间性、民间性、重复性和文化性的特征。田美容以西双版纳傣族歌舞为例,通过分析国内游客对傣族歌舞表演的期看、满足度以及对传统性的态度,从而研究游客对歌舞旅游产品真实性的心理熟悉,

国内外十年乡村旅游研究综述 为了更好地把握乡村旅游的研究脉络,以旅游学刊和Tourism Management 这两个国内外权威期刊对近十年的乡村旅游研究文献进行搜索,并通过分析整理得到乡村旅游的四个主要研究方面:开发与发展模式研究、品牌形象与市场研究、利益相关者与社区参与研究、乡村旅游产业融合研究。针对这四个方面分别进行综述,并做简单的评论,最后对乡村旅游的发展趋势和研究方向进行了展望。 标签:乡村旅游;开发模式;利益相关者 1引言 国内对于乡村旅游的概念也是众说纷纭。何景明(2003)比较了国内外学者对乡村旅游概念的界定和理解,认为“乡村性(urarilty)”应该是界定乡村旅游的最重要的标志。刘德谦(2006)对于乡村旅游、农业旅游、与民俗旅游的概念进行辨析,并对乡村旅游的概念作了如下界定:“乡村旅游就是以乡村地域及农事相关的风土、风物、风俗、风景组合而成的乡村风情为吸引物,吸引旅游者前往休息、观光、体验及学习等的旅游活动”。国内对乡村旅游概念的界定有相似之处但又有一定的差异。 鉴于乡村旅游概念的不确定,本文对乡村旅游的概念不做定论,而是采用国际上公认的乡村旅游的广义概念即:将农业旅游、休闲农业等视为乡村旅游的一种类型,以期在相对广阔的视野中对乡村旅游进行梳理。 2资料来源 近几年来,乡村旅游一直是学术界研究的热点,关于乡村旅游研究的论文也是汗牛充栋。笔者对旅游学刊和Tourism Management这两个国内外旅游类权威期刊分别以“乡村旅游”、“休闲农业”、“农村旅游”与“Rural Tourism”、“Agri-tourism”、“Farm Tourism”等关键词进行搜索,分别找到108篇和30篇(2003-2013)乡村旅游相关文章。根据知网文献分析中心分析结果以及笔者整理得出近几年乡村旅游研究的四大内容,即:开发与发展模式研究、品牌形象与市场研究、利益相关者与社区参与研究、乡村旅游产业融合研究。 3乡村旅游研究内容 3.1乡村旅游发展模式研究 对于乡村旅游发展模式的研究,国际上乡村旅游的开发模式主要有三种:政府推动型、市场驱动型、混合成长型。而我国早期的研究主要集中于乡村旅游的发展模式。 邹统钎(2005)比较了成都农家乐与北京民俗村的发展历程、发展模式与政

毕业设计文献综述 旅游管理 浅谈国内乡村旅游 一、国外的研究现状 Richard Sharpley在2002年6月的《Tourism Management》中发表了《Rural tourism and the challenge of tourism diversification》一文。通过对诸多权威旅游研究的周刊,例如《International Journal of Tourism Research》、《旅行研究》中刊登的相关文献的归纳总结,作者指出了国外乡村旅游研究的内容,根据其提供的资料,我认为可以集中表现在以下6个方面:一、乡村旅游供给。作为乡村旅游的供给方,乡村旅游的开发者、经营者、目的地居民和地方社区为乡村旅游发展提供了原始的驱动力;二、对乡村旅游者旅游动机及其特点进行剖析作为基础,再根据不同标准进行市场细分,旅游市场将更为合理、精确;三、居民对乡村旅游的理解和态度。旅游地居民是乡村旅游成功与否的重要因素之一。居民对旅游影响的态度和感知会给乡村旅游企业带来直接的影响;四、乡村旅游的经济影响、社会影响以及环境影响,但总体看来,集中于前两者;五、乡村旅游营销。目前,国外研究焦点主要集中在乡村旅游营销主体与营销策略、乡村旅游形象和品牌等方面;六、乡村旅游可持续发展。在国外,人们认为乡村是独特的,因此对其格外关注与保护。实现可持续地开发,是社会经济发展的需要,是保持乡村性的需要。 Suzanne Wilson在《Factors for Success in Rural Tourism Development》一文中介绍了国外乡村旅游发展的背景,认为发达国家乡村旅游的迅速发展离不开一个世纪以来工业化和城市化进程的不断加速。作者将乡村旅游的理论研究从概念内涵、经济、产品、开发、市场营销等方面展开分析总结,认为国外关于乡村旅游,从概念到乡村发展原因,发展方向、模式等都已有了一套相对完整全面的研究体系。除了传统的分析推理等研究方法,访谈法、图表法、综合法等也成为重要的运用手段。国外研究人士注重细节研究,将实际应用情况与理论相结合,将乡村旅游的实践创新推到一个新的层面。 二、国内的研究现状 何景文在2004年第19卷第一期《旅游学刊》中发表的《国内乡村旅游研究:蓬勃发展而有待深入》一文中,提到了近年来中国乡村旅游发展取得的可喜成绩,也对其旅

2 0 0 7年1 2月第2 2卷第4期郑州经济管理干部学院学报 国内民俗旅游研究综述苘茂兰,王峥 摘要:近年来民俗旅游成为各地旅游发展中的一个亮点,甚至成为参与市场竞争的重要手段。伴随着民俗旅游的发展,国内学者对此也给予了关注。1 9 9 8年以来各种学术性杂志上发表了许多有关民俗旅游研究动态的文章,对其进行梳理和归纳,可以发现,民俗旅游研究在某些方面还有需要加强的地方。 关键词:民俗旅游;开发模式;可持续发展 当前,国际旅游趋势在向文化旅游发展,以弘扬民族民间文化、展现民族地域风采的民俗旅游越来越受到重视。中国的民俗旅游发轫于2 0世纪8 0年代初期,民俗旅游以其浓郁的文化气息、可观的经济效益近年来在各地迅速兴起,甚至民俗旅游成为各地参与旅游市场竞争的有效手段。迄今,中国民俗旅游的发展趋势呈现以下六大特点:规模从小到大;内容从单一向多样化、复合型发展;地域上从少数民族聚居区向内地和全国范围扩展;形式上从单纯观光向体验、参与发展;游客以境外为主到国内外游客并重;层次上从初级水平向专业化水平发展。民俗旅游的发展及其开发中出现的新问题已经引起学界的高度重视,加强对民俗旅游及其开发的研究已成为当今一个十分重要的课题。遍观近年来的旅游论著,在相关文献和研究成果中对民俗旅游的研究已经取得了很大进展。本文试图对 1 9 9 8年以来在各种学术性杂志上发表的有关民俗旅游研究的文献进行梳理、把握和评价,希望能够对今后国内民俗旅游发展的研究有所启示。 一、民俗旅游基本问题界定 1 .民俗及民俗旅游 发展民俗旅游首先需要搞清民俗是什么。如果用“泛民俗”来代替民俗,那么其所导致的对传承的背离是与民俗精神背道而驰的。对于民俗及其内容的理解,学界至今见仁见智。巴兆祥认为,民俗是在人类历史的发展过程中沉淀下来的集体性文化,表现在富有情趣的社会生产和生活领域的一种程式化的行为模式和生活惯例。[ 1 ] 钟敬文认为:“民俗”是人民大众参与创造、享用和传承的生活文化,它既包括农村民俗,也包括城镇和都市民俗;既包括古代民俗,也包括新产生的民俗事项;既包括口语传承的民间文学,也包括以物质形式和行为、心理等形式传承的物质、精神及社会组织等民俗。[ 2 ] 对于朝礼和宗教是否属于民俗,一种观点认为,将祭孔仪典、天子朝拜仪礼归人民俗项目有欠妥当,将历史遗迹、佛道寺观统人民俗旅游有失偏颇。但是,更多的学者认为,还是应将朝礼和宗教归入到民俗旅游资源之列,因为朝礼和宗教经过漫长岁月的沉淀,事实上已成了当地居民的文化传统,生活息息相关。但无论如何,民俗与旅游有着密切的关系,从古代开始,观风察俗,考察民间文化,就是推动旅游的一种动力。[ 3 ] “民俗旅游”概念最早是由西敬亭、叶涛于1 9 9 0年提出的,“顾名思义,民俗旅游是民俗与旅游的结缘,是以民俗事项为主体内容的旅游活动”[ 4 ] 。时至今日,对于民俗旅游的概念还是百家争鸣,几乎在所有以民俗旅游为主题的文献中都有对民俗旅游的解释。尽管学者对民俗旅游的内涵认定不一致,但对于民俗旅游的本质认定还是达成了共识:民俗旅游是一种高层次的文化旅游,是一种具有民族或地方特色的文化旅游。具体来说,其要件包括以下几个方面:一是游者出游观赏的主要对象是民俗,即旅游客体是民俗风情。二是旅游地向旅游者提供的核心产品是民俗产品。只有当旅游者享用和消费的产品是旅游地供给的以民俗风情为核心的系列产品,这样的旅游活动才能归人民俗旅游之列。三是民俗产品必须由纯正地道的民俗开发而成。开发民俗必须保持原味,切忌歪曲。四是民俗旅游产品的主要载体是旅游地的民众。民俗旅游产品的开发必须有民众的广泛参与,民众的态度、素质直接关系到民俗旅游产品的质量高低和旅游地的声誉。 2 .民俗旅游的内容 根据民俗旅游涉及的民俗范畴差异,民俗旅游可分为物态民俗游、动态民俗游、心态民

非物质文化遗产的旅游价值与开发 肖刚 (华东师范大学城市与区域科学学院) [摘要] 一个国家和民族的非物质文化遗产是这个国家、民族现存的文化记忆以及区别于其他国家、民族的独特的发展标识。在全球经济一体化和外来文化的猛烈冲击下,有的非物质文化遗产正在快速变异甚至消失。本文通过正确认识非物质文化遗产的内涵和旅游价值,分析非物质文化遗产的旅游现状及影响因素,提出在对其旅游开发时,应要对非物质文化遗产资源进行调查评估,要注重传承人的人才队伍建设,政府要发挥行政保护作用,建立健全法规和各部门的协调机制等旅游开发措施。 [关键词] 非物质文化遗产;旅游价值;旅游开发 在漫长的人类历史发展过程中,人类创造了非常丰富的文化遗产,它既包括物质文化遗产,又包括非物质文化遗产。其中非物质文化遗产是民族精神文化的重要标志,它承载着一个国家一个民族或族群文化生命的密码。非物质文化遗产也是旅游资源,它对旅游开发有着强大的吸引力。在现代旅游中,旅游者对旅游目的地的非物质文化旅游兴趣日益增长。因此,认识非物质文化遗产的旅游价值是并对其进行合理的旅游开发有重要意义。 一、非物质文化遗产的概念和特征 非物质文化遗产的概念,是联合国教科文组织为完善对世界文化遗产的保护体系,作为物质性、遗址性、建筑性文化遗产相对应、相对称的概念而提出来的。2003年10月,联合国教科文组织正式通过《保护非物质文化遗产公约》,将非物质文化遗产界定为“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。非物质文化遗产包括以下5个方面的内容:(1)口头传统,包括作为无形文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式礼仪、节日庆典;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统的手工艺技能”。 中国对非物质文化遗产概念的权威界定来自国务院办公厅2005年3月发布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,该文件将非物质文化遗产表述为“我国各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化形式(如民俗活动、表演艺术、传统表演艺术和文化空间)”。它的范围包括:(1)口头传统,包括作为文化载体的语言;(2)传统表演艺术;(3)风俗活动、礼仪、节庆;(4)有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践;(5)传统手工艺技能;(6)与上述表现形式相关的文化空间。这里的文化空间即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所。2006年5月20日,中国政府公布的第一批518项国家级非物质文化遗产名录中,分民间故事、歌谣、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技、美术、手工技艺、传统医药、习俗等十大类别。 从以上可以看出,非物质文化遗产内涵十分广泛,这决定了其特征的复杂。具体包括以下几个特征:第一、表现形式的多样化。非物质文化遗产既包括无形

中国民俗旅游发展趋势研究-旅游管理 中国民俗旅游发展趋势研究 我国是一个拥有56个民族的多民族国家,民俗文化旅游资源丰厚多彩,构成了旅游资源的重要基础,我国民俗旅游1983年始经历了30多年的发展,已经成为旅游业新的经济增长点,中国民俗旅游特色鲜明、表现形式多样、成果丰硕,民俗旅游已形成产业化发展趋势。 雷俊霞 1983年,山东潍坊“石家庄千里民俗旅游线”开启了中国民俗旅游最具重要意义的一年,民俗旅游作为一种重要的旅游新形式,开始引起各界的重视并逐渐得到推广。迄今为止,中国民俗旅游已经走过了30多年的风雨历程,民俗旅游经历了起步阶段、快发展阶段和深化成熟阶段等发展阶段。民俗旅游在发展的过程中取得了可惜的成绩,但也存在一系列问题,如今民俗旅游已经与自然风光旅游、历史文化旅游一起构成中国旅游的三足鼎立,其参与型和体验性成为新时期休闲旅游和体验旅游的重要卖点。中国民俗旅游业出现了诸多新的领域和热点,探讨民俗与旅游的和谐和可持续发展,才能提升民俗旅游的竞争力,促进其长久发展。 一、民俗旅游业的发展历程 民俗旅游是以一个国家或地区独特的民俗文化为资源开展的旅游活动。改革开放以来,由于经济水平的提升,求新、奇异、求奇,注重参与型与体验性,民俗旅游逐渐发展起来。民俗旅游的发展在中国大致经历了三个阶段:起步阶段。改革开发以来至1989年,这一时期,民俗旅游作为一种新的旅游形式逐渐得到推广,作为风光旅游和历史文化旅游的重要补充而存在,在

旅游活动中所占比重较少、规模小、范围窄。 快速发展阶段。1990年—1995年我国的民俗旅游逐渐引起全国各界的关注,很多著名的民俗旅游景点出现,如深圳的锦绣中华。这个阶段,我国的民俗旅游在发展的过程中逐渐多样化,从单一的观赏发展到多样的参与。 深化成熟阶段。1996年至今,我国民俗旅游开发不断成熟,与自然观光旅游、历史文化旅游一起构成我国旅游的三足鼎立局面。同时,这些年也出现了中国的民俗旅游亮点活动,如从2002年—2011年我国各地陆续推出的民俗旅游主题活动,这一系列活动的设置使我国的民俗旅游开发走向深入与成熟,深圳中国民俗文化村、印象刘三姐等大型民俗项目的出现即是其典型的标志。 二、民俗旅游业的发展现状 在民俗旅游30过年的发展过程中,取得了一系列的成绩。如我国旅游界越来越重视民俗旅游的开发,民俗旅游成为旅游开发中最具潜力的方面。同时,民俗旅游的发展也迎合了国内游客对文化旅游的多元需求。国家旅游局也组织策划了一系列民俗主题旅游活动、主题旅游线路和主打项目,都凸显了民俗旅游额独特魅力。民俗旅游已经成为我国旅游业新的经济增长点,每年我国的传统节假日,都是民俗旅游的高潮期,清明踏青游、端午近郊游、中秋赏月之旅、春节庙会游,使得民俗旅游热闹非凡。民俗旅游发展促进了生态效益、社会效益和经济效益的和谐发展,对我国优秀传统民俗文化的挖掘、抢救、保存与弘扬也起到了积极的推动作用。 (一)民俗旅游发展中业态逐渐多元化 我国的民俗旅游发展初期是作为自然旅游与历史文化旅游的重要补充而存在的,经过30多年的发展,目前,我国民俗旅游的形式逐渐多样化,民俗

国内乡村旅游研究综述 乡村旅游起源于19世纪中期的欧洲,工业化与城市化进程的加快及其带来的负面影响,加上市场经济营造的激烈竞争的氛围,导致城市居民向往宁静的田园生活和美好的乡间环境,乡村旅游应运而生。20世纪80年代,西班牙开始发展现代意义上的乡村旅游。随后,乡村旅游在欧美等发达国家农村地区迅速发展,并在20世纪80年代后期走上了规范化发展的轨道。 中国的乡村旅游相对于发达国家来说起步较晚,但发展势头良好,在经历了20世纪80年代的自我发展和20世纪90年代的倡导发展,乡村旅游已经成为了21世纪旅游发展的主要趋势之一。迄今为止,学者们对它进行了研究,并创造了大量的研究成果,但相关研究还有待深入。现将近年来国内关于乡村旅游研究的文章综述如下。 一、乡村旅游的概念与兴起研究 (一)乡村旅游的概念研究 关于乡村旅游的概念,不论是国内还是国外的学者,都作了很多种界定。迄今为止,还没有一个被社会各界普遍认可的说法。不同的专家学者所关心的领域和重点不同,因而对于什么是乡村旅游,其观点和看法各有侧重。其中比较有代表性的观点有: Bramwell&LaneB (1994)认为乡村旅游不仅是基与农业的旅游活动,而是一个多层面的旅游活动,它除了包括基于农业的假日旅游外,还包括特殊兴趣的自然旅游、生态旅游,在假日步行、登山和骑马等活动,探险、运动和健康旅游,打猎和钓鱼,教育型的旅游,文化与传统旅游以及一些区域的民俗旅游活动。[1]何景明,李立华(2002)给出了狭义的乡村旅游的概念:在乡村地区,以具有乡村性的自然和人文客体为吸引物的旅游活动。[2] 杜江 (1999)认为:乡村旅游是以乡野农村的风光和活动为吸引物,以都市居民为目标市场,以满足旅游者娱乐求知和回归自然等方面需求为目的的一种旅游方式。[3] 王兵 (1999)认为:乡村旅游是以农业文化景观、农业生态环境、农事活动及传统的民俗为资源,融观赏、考察、学习、参与、娱乐、购物、度假为一体的旅游活动。[4] 肖佑兴 (2001)认为:乡村旅游是以乡村空间环境为依托,以乡村独特的生产形态、民俗风情、生活形式、乡村风光、乡村居所和乡村文化等为对象,利用城乡差异来规划设计和组合产品,即观光、游览、娱乐、休闲、度假和购物为一体的旅游形式。[5] 通过对现有一些乡村旅游概念的比较和分析,乡村性应该是界定乡村旅游的最重要因素。因此,狭义的乡村旅游是指在乡村地区,以具有乡村性的自然和人文客体为旅游吸引物的旅游活动。如果对这个乡村旅游概念中“乡村性”这个特性缺乏足够的认识,就可能导致乡村旅游概念的模糊。 (二)乡村旅游发展动因研究 任何旅游活动产生的动力都来自于需求市场和旅游动机两个方面,乡村旅游的兴起也同样如此。

宁夏非物质文化遗产旅游的开发与保护 摘要:非物质文化遗产是人类文明的象征,代表了劳动大众的智慧和精神,也是一种宝贵的旅游资源,非物质文化遗产旅游是文化旅游的一个热点内容。随着旅游活动的频繁深入,一部分非物质文化遗产受到外来文化的冲击,原真性逐渐消失,而一些鲜为人知的非物质文化遗产又因其曰益脱离社会生活,逐渐濒临消失,非物质文化遗产的传承和生存遭受威胁。只有在发展利用中非物质文化遗产才能实现其自身价值,得到不断传承,并以新的形式存活下来。本文主要通过对宁夏非物质文化遗产旅游资源概况的简介,分析了其开发现状和宁夏现有非物质文化遗产旅游开发存在的问题,最后提出宁夏非物质文化遗产旅游的幵发与保护策略。 关键词:宁夏非物质文化遗产开发保护 联合国教科文组织对非物质文化遗产的定义如下:“非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人,视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能,以及有关的工具、实物、工艺品和文化场所(文化空间)"。非物质文化遗产包括以下方面:1.口头传统和表达,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;2.表演艺术;3.社会民俗、礼仪、节庆;4,.有关自然界和宇宙的知识和实践;5.传统的手工艺技能"。而我国对非物质文化遗产的定义是:“各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间"。出于对非物质文化遗产的保护的目的,联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中,专门对“保护”一词做出了解释,“保护”是指“采取措施确保非

物质文化遗产的可生存性,这些措施包括对非物质文化遗产进行鉴定、记录、保存、推广、传播以及复兴"。文化旅游是指在寻求和参与全新或更深文化体验基础上的一种特别兴趣旅游,与一般的旅游活动区别甚微,因为旅游说到底是一种文化现象,任何一次旅游经历,都是一次对新文化的体验"。 一、宁夏非物质文化旅游资源概况及开发现状 宁夏非物质文化遗产丰富,类型多样,具有审美、教育、康体等多项功能,开发利用价值大。根据“宁夏非物质文化遗产名录”目前宁夏公布了三批非物质文化遗产名录,包括扩展项目在内,宁夏共有10大类近100个非遗项目,分布在19个市县区,其中,国家级的非遗项目包括回族山花儿、回族服饰、回族器乐等共10项,宁夏回族自治区目前认定的非物质文化遗产代表性传承人包括国家级、自治区级共143人。 宁夏非物质文化遗产旅游开发刚迈出步伐,一些非物质文化遗产项目还处于静态的保护中,没有参与到旅游开发中来。同时,有一部分非物质文化遗产以各种形式被开发,部分非遗项目入驻景区,在景区其他旅游项目的带动作用下,进行展示和表演。目前宁夏非物质文化遗产旅游的开发模式主要有:1.文化旅游景区;例如镇北堡西部影视城以西部题材影视文化而扬名,是宁夏知名度较高的国家5A级文化旅游景区,同时是国家文化产业示范基地和国家级非物质文化遗产综合实验基地,已经发展成为国内最受欢迎的旅游目的地之一。在西部影视城景区内,包括草编、撤法、剪纸、花儿等在内的30多项非

国内非物质文化遗产旅游开发研究综述 雷蓉,胡北明 (四川理工学院经济管理学院,四川自贡643000) 摘要:非物质文化遗产的旅游开发是当前我国文化遗产研究的热点问题。非物质文化遗产的旅游开发是对 非物质文化遗产进行保护与传承的重要手段,并对旅游业的可持续发展具有重要意义。在对2003-2011年国内关于非物质文化遗产研究文献进行梳理后,关于非物质文化遗产旅游开发问题的研究主要关注以下三个焦点:一是非物质文化遗产开发与保护的关系研究;二是非物质文化遗产的开发对策研究;三是关于非物质文化遗产的开发模式研究。 关键词:非物质文化遗产;旅游开发;研究综述中图分类号:G 122 文献标志码:A 文章编号:1672-8580(2012)04-0012-05 收稿日期:2012-02-28 基金项目:四川省社科基金项目(SC11E010);四川省教育厅重点课题(11SA074)作者简介:雷 蓉(1972-),女,四川渠县人,讲师,研究方向:旅游规划与开发、战略管理; 胡北明(1973-),男,重庆丰都人,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:文化遗产与旅游开发。 网络出版时间:2012-7-3网络出版地址:https://www.doczj.com/doc/5213887141.html,/kcms/detail/51.1676.C.20120703.1153.004.html 第27卷第4期2012年8月 四川理工学院学报(社会科学版) Journal of Sichuan University of Science &Engineering (Social Sciences Edition) Vol.27No.4Aug.2012 联合国教科文组织1997年通过了《人类口头及无形文化遗产代表作宣言》后,全社会掀起了一股对非物质文化遗产研究的热潮。纵观国内外的研究文献来看,其研究的核心问题是如何对各国及地区的非物质文化遗产进行有效的保护。“保护”成为了非物质文化遗产理论研究和实践运作的一个主旋律。然而,我们应该清醒地意识到,要想对我国珍贵的非物质文化遗产进行有效的保护和传承,必须寻求一条有效的保护和传承非物质文化遗产的途径。非物质文化遗产的旅游开发,将不失为其保护和传承的一条重要途径。因此,将非物质文化遗产进行旅游开发与转型,不仅在实践中掀起了一股热潮,其理论研究也是当下关注颇多的一个焦点。 本文也是基于这一背景,对国内近年(2003—2011年)来对非物质文化遗产的旅游开发问题研究进行评述。主要对非物质文化遗产保护与开发的关系问题、非物质文化遗产的开发对策问题以及非物质文化遗产的开发模式问题等三个方面进行分析研究。 一、国内研究文献回顾 自2003年联合国教科文组织巴黎会议通过《保护非物质文化遗产公约》我国旋即加入该公约以来,国内的专家学者对非物质文化遗产的研究可以说是如雨后春笋。笔者检索中文数据库(CNKI )以篇名“非物质文化遗产”为关键词,从2003—2011年共有相关文献 11148篇,其中期刊论文3957篇,博硕士论文262篇,其它文献6929篇。特别是近几年来,对非物质文化遗产的研究更是持续走高。据“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”的统计,2007年关于非物质文化遗产的期刊文献只有460篇,2008年 623篇,2009年790篇,2010年达到高峰有832篇,2011年也有792篇[1]。 就其相关文献的研究内容上看,早期(2001—2004年)的研究文献,主要集中于非物质文化遗产的概念、内涵、特征及价值内涵方面;中期(2005—2007年),主要文献将其关注的焦点放到了各种具体非物质文化遗产的保护上;近年来(2008—2011年)特别是随着遗产

国内文化旅游产业研究综述 09旅游管理2009412004 杨二林摘要:本文试图通过对中国知网所有相关的文化旅游产业发展文献及论著进行分析和研究,总结出国内文化旅游产业发展研究过程中的特点和规律。 关键词:文化旅游产业、研究现状、发展特点 文化旅游产业,作为现代旅游产业的一个重要产业效益增长点,其本身就是一种文化的经济效益实现现象。现代旅游业是我国产业结构中大力发展和支持的第三产业中的全新产业结构模式,大力发展第三产业,对于完善和合理调整我国产业结构具有重要的意义。因此,现代旅游业客观上已经使得文化旅游由自然经济文化向现代经济文化过渡、转变,文化成为旅游发展的制高点和新的经济增长点,旅游产业日益文化化,文化形式逐步旅游产业化,旅游产业的发生与凸现具有时代的意义和鲜明的社会价值。 近年来,随着文化旅游产业的发展,学者对文化旅游产业发展的相关内容进行了大量研究,我国对文化旅游产业的研究虽然起步晚,但发展很快,特别是近几年来,文化旅游产业相关论文的发表数量日趋增多,研究范围也在不断扩大。 一、当前国内文化旅游产业研究现状 从研究重点来看,目前对文化旅游产业发展的研究主要集中于实践研究,多出现于报纸及会议论文(超过搜索文章的75%以上),理论研究稍稍落后,还不能满足实践发展的需要。 从研究时间来看,国内文献研究主要集中于2006~2009年,此期间相关论文研究数量增长迅速。 从研究人员来看,作者主要来源于大学、研究机构、旅游管理部门和其他,其中大学和研究机构占到总数的4/5,旅游管理部门。 从研究内容来看,涉及文献主要集中于文化旅游产业内涵、民族文化产业化发展、文化产业与旅游产业互动发展等方面。其中,有关国内文化旅游产业研究文章数量和其他占到总数的1/5。 从研究方法来看,目前对国内文化旅游产业主要集中在描述性和概念性,属于定性研究,构造模型和数理统计方面涉及较少,缺乏定量研究。 二、目前主要研究领域 (一)文化旅游产业概念的界定

国内乡村旅游发展模式研究综述 1、国内乡村旅游发展 20世纪80年代,我国的乡村旅游随着国内旅游的发展和城市居民生活水平的提高而兴起,90年代中后期得到较快的发展。1995年以后,双休日的实行,广大城市居民有了闲暇时间,,走到乡村,寻找回归大自然的乐趣,乡村旅游在全国持续升温。近年来,国家大力支持发展乡村旅游,发展农村经济。1998年,国旅游局将旅游活动的主题定为“华夏城乡游”,全国兴起了乡村旅游热。1999年,国家旅游局将旅游主题定为“生态环境旅游年”,有力的推动了乡村生态旅游的发展;2006年,国家旅游局推出了“中国乡村游”,号召到乡村去体验“新农村、新旅游、新体验、新风尚”,2007年推出了“中国城乡和谐游”,宣传魅力乡村,在国家的大力支持下,为乡村旅游的发展提供了良好的政策和资金支持,而且我国是农业大国,乡村旅游资源丰富,乡村旅游在我国持续升温,越来越多的乡村在乡村旅游发展中受益。 随着乡村旅游的发展,关于乡村旅游的理论研究也逐步成为学术界关注的热点问题。笔者通过中国学术期刊网(CNKI)检索引擎,检索1992-2009年中文期刊数据库当中关键词包含“乡村旅游”的文献,相关文章共有3415篇。从2006年“中国乡村旅游年”开始,研究乡村旅游的文献急剧增多,乡村旅游越来越受到学者的关注。 从研究的内容上看,我国乡村旅游的理论研究主要集中在以下几个方面:乡村旅游的内涵与概念研究、乡村旅游的开发规划、乡村旅游发展中存在的问题与对策、乡村旅游的开发模式、乡村旅游可持续发展、乡村旅游的影响等。 早期,许多学者主要关注乡村旅游的概念和乡村旅游的意义、影响进行了探讨。邵琪伟(2007)认为“乡村旅游是以农村自然风光、人文遗迹、民俗风情、农业生产、农民生活及农村环境为旅游吸引物,以城市居民为目标市场,满足旅游者的休闲、度假、体验、观光、娱乐等需求的旅游活动[26]。大多数学者们更倾向于从功能、产品表现形式等角度对乡村旅游进行界定。张文(2006)人将乡村旅游对地方经济的促进作用总结为:增加收入与就业机会、带动周边经济发展、促进农村产业结构调整、加速农村基础设施建设等五大方面[27]。大多数学者也赞

非物质文化与旅游融合发展发言材料 Revised on November 25, 2020

非物质文化与旅游融合发展发言材料 尊敬的各位领导: 当前,保护和利用非物质文化遗产是一个热门话题,非物质文化遗产作为人类在生产和生活实践活动中所创造的人类文明成果,对今天的人们来说,仍然存在许多的价值,如:文化价值、艺术价值、历史价值等等。通过对非物质文化遗产经济价值的研究,可以认识其特点,寻找其转换机制和转换形式,拓展文化资源的内容,增加文化资产的实力,提升文化生产力,为发展西宁特色经济服务。 西宁市的非物质文化遗产门类较为齐全(目前市级非物质文化遗产保护项目共有61项)。这些项目中有各具特色、绚丽多彩的雕塑、唐卡、剪纸、地方曲艺、佛教音乐等艺术创作,有源远流长、独具一格的中医、厨艺、酿酒、制陶等特殊技艺,有内容丰富、形态各异的民俗、民风、节庆、礼仪、游戏等固定仪式等等,这些都是可能带来经济效益的文化资源。作为以文化价值为核心而存在的非物质文化遗产中所贮藏的巨大经济价值已越来越被人们所认识。当前,西宁市文化产业的发展就如何更有效地对非物质文化遗产中经济价值进行研究、挖掘、开发和利用提出了挑战,如何对内容丰富的非物质文化遗产进行合理利用和开发,认真研究和分析其潜在的经济价值和转化机制、转化方式,

以拓展非物质文化遗产的资源范围,显得尤为重要。同时,就西宁市旅游发展来看,特色旅游资源是西宁旅游业发展的基础。旅游对旅游者的吸引力,来源于旅游景点的自然景观和人文景观的独特风格。从旅游者的心理来说,区域差异越大、文化差异越大,就越能激发其好奇心和主观想象,从而引发旅游的兴趣和动机。例如:来塔尔寺观光旅游的游客除了对西宁地方自然风光的想往外,其独特的藏传佛教文化,也是吸引旅游者的重要资源。下面,就非物质文化与旅游业融合发展谈点粗浅的认识: 一、让非遗特色加工产业走向旅游市场。传统的手工艺技能,是非物质文化遗产的重要样式,特有技术和技能所制作的产品(如工艺品、生活品)具有独特的市场价值,可以对一些非物质文化遗产的生产、生活技能进行产业化和规模化生产和经营,形成一个地方的特色经济,带动地方经济发展。在旅游景区或旅游商品步行街可以设立非遗技艺的展演和产品出售活动,让游客既能了解西宁非遗文化,又可以买到有地方特色和纪念意义的旅游产品。 二、二、让非遗特色演出业走向旅游市场。 三、西宁的非物质文化遗产项目曲艺类中,有四项国家级保护项目,具有一定的观赏性和娱乐性的表演艺术。通过对非物质文化表演艺术的开发和利用,不仅可以增加文化娱乐的方式使人们了解和感受青海地方文化,同