彩陶

彩陶是指绘有黑色、红色等装饰花纹的陶器,它以色彩与装饰取胜,故称“彩陶文化”。因为彩陶最早在河南渑池仰韶村发现,所以又称“仰韶文化”。

分布:①在黄河中上游的河南、河北、山西、陕西、甘肃、青海等地的仰韶文化。②在黄河下游和淮河下游有大汶口、青莲冈文化。③在长江中下游有河姆渡和屈家岭文化。其中以黄河中上游最发达。

种类:据彩陶时间及艺术特色不同,可分为半坡型、庙底沟、马家窑、半山型、马厂型等几大类。

①半坡型:发现于陕西西安市东郊半坡村,以陕西关中平原为中心向四周发展,距今六七千年。(1)器型: A. 圆底盆、卷唇盆最常见,B. 尖底瓶,瓶口成“葫芦”状。C.菱形壶(又称“船型壶”),二头尖,中有网状纹样,二肩有耳。(2)装饰纹:以鱼纹、人面形纹最具特色,此外还有蛙纹、鸟纹及折线、三角纹、斜线纹、菱形纹、辫形纹等几何图案。半坡装饰花纹,一般均以直线组合成直边三角形,很少运用曲线。“鱼图腾”有关的氏族徽号。鱼体分割、抽象、重组。早期为单体写实鱼纹晚期复体抽象几何鱼纹。

②庙底沟型:是在半坡型基础上发展而来,它的分布也以陕西关中平原为中心,向四周更广阔发展,东到河南西部及山西南部;西达甘肃及青海东部。

(1)造型:以大口鼓腹小平底钵、大瓮为主。

(2)装饰:图案都画在陶器外表面,纹样以鸟纹居多,另有带状纹,垂弧纹,圆点纹,网格纹和羽状叶纹等,多以直线与曲线结合,形成曲边三角形。

③马家窑型:由庙底沟型演变发展而来,主要分布在甘肃、青海的部分地区。

器型:以壶、罐、盆为主,多为大口鼓腹型。

装饰纹:绘彩部位多在陶器的口、颈、肩与上腹部位,纹样经几何形图案最多,动物和人物次之。几何纹中一类为斜线、竖线或平行线,一类为斜方格、棋盘格和网纹,还有一类是叶状纹样,另外三角、锯齿、流苏也很常见。

装饰特点:

(1)满饰:从口沿至底部,几乎都饰满花纹,显得丰满华美。

(2)内彩:即内壁绘彩,也有内外加彩的。

(3)点和螺旋纹:点纹的运用使装饰面产生定点与核心的效果。点的外围饰以螺旋纹产生强烈的动感,给人旋转而流畅艺术感受。

④半山形:以首次发现于甘肃宁定县半山地区而得名,它是彩陶工艺鼎盛期的产物,是陶器中最精美的一类。(1)器形:主要是短颈广肩鼓腹的壶罐类;罐体圆而微扁,近似球形,小口,较短而略向外张的直颈与壶身形成曲线与直线的鲜明对比,造型饱满而凝重。

(2)装饰纹样:以螺旋纹,锯齿纹为主,也有贝纹、斜纹、垂弧纹,葫芦纹等,且旋纹的旋心扩大,内又装饰各种精细花纹,花纹套花纹的半山纹样更有变化的节奏美。(3)装饰特点:图案丰富且繁密,且突破以前只用黑色纹饰而出现大量红色彩绘纹样,红黑交替出现,形成更为鲜艳亮丽的装饰效果。

⑤马厂型:是继半山型之后发展而来,发现于青海东都县马厂沿而得名。

(1)器型:造型更多样丰富,器体加高,宽度移向肩部,增加了盖、流、提梁、纽等部件,以提高器物的使用功能。其中小口双耳罐最典型。

(2)纹饰:纹饰图案主要以“直线”构成,刚健庄重并趋简略。纹饰母题有网格纹,旋纹,菱形纹,回纹等,而以“人形纹”最流行。纹饰粗犷,刚劲,豪放,注重大效果。

“人形纹”——在学术界又称蛙纹,也称“谷神纹”。早期有头、身、手、足,手足都有五指,屈腿直立;中期头部消失,只留躯干,肢节增多;晚期仅留指爪或三角折线纹。马厂“人形纹”是原始社会宗教图腾的标志

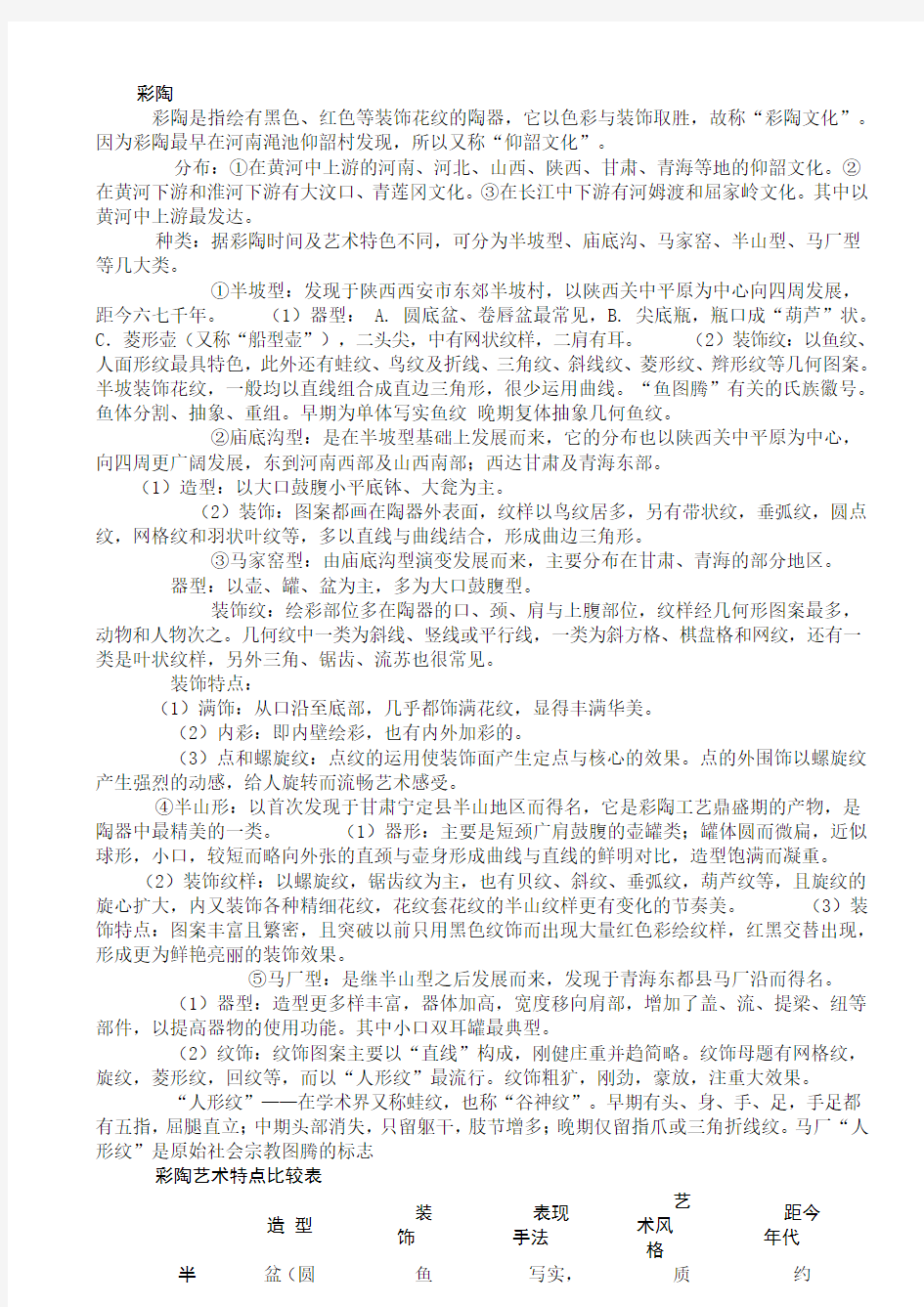

彩陶艺术特点比较表

造型

装

饰

表现

手法

艺

术风

格

距今

年代

半盆(圆鱼写实,质约

坡型型

底),菱形

壶

纹,人

面纹

抽象直边

三角

朴7000~6000

年

庙

底沟型

鼓腹

小平底钵

鸟

纹,弧

纹

色彩

双关,曲边

三角形

律

动

约

6000~5000

年

马

家窑

大口

鼓腹盆,杯,

豆,勺

点

、螺旋

纹、波

纹

繁彩,

内彩

旋

转,流

畅

约

5000年半

山型

直颈

鼓腹球形壶

罐

旋

涡纹,

锯齿纹

形体

双关法,黑

彩,红彩合

用

秀

丽,精

美

约

4500年马

厂型

小口

宽肩双腹耳

罐,有提梁,

流等

四

大圈

纹,

蛙纹,

回纹

注重

大效果,并

运用浮雕,

嵌骨珠等

手法

简

略,粗

犷

约

4000年

马厂类型圆点纹葫芦口壶: 圆点纹葫芦形口壶,马厂类型。高30CM,口径9CM,腹径29CM。马厂类型中期的彩陶,常用两条黑线合镶一条红带的复合纹来构成图案。四大圈纹也是马厂类型彩陶常见的纹样,有多重圈点纹组合成的大圆圈纹,犹如丰盛的重瓣花盘,向外散放,具有扩张感。

(一)山水画的兴起

山水画兴起于魏晋南北朝时代,在南北朝后期已逐渐发展成独立画科,距今已有一千多年,但现今能查到最早的山水画原作作品是展子虔的《游春图》,从《游春图》上我们可以看出当时的山画技法虽未达到完美程度,但已在很大程度上趋近于成熟。

(二)山水画发展到隋唐开始繁荣,不同风格竞相出现,这个时期出现了许多著名山水画家如:李思训父子、王维、张躁、毕宏、郑虔、王默。

(三)五代的山水画

五代绘画达到了中古绘画的新水平,它对绘画自唐发展到北宋,起着桥梁的作用,五代设有画院的有西蜀与南唐。西蜀在唐末时因少受战事影响,所以中原画家多避乱入蜀,致使蜀地绘画更为兴盛。

南唐中主李景,采取西蜀孟昶的办法,在宫廷也设立翰林图画院,因此各地画家闻讯,相继来到南唐。有著名画家周文矩、顾闳中、高太冲、朱澄、曹仲玄、王齐翰、董源、卫贤、顾德谦。

五代的山水画总的来看“并非盛时”但有个别画家的成就是突出的,能代表这个时期的山水画最高水平的画家有荆浩、关仝、董源。

(四)宋代的山水画

山水画至宋代,兴旺的景象前所未有,它向多方面发展,表现形式与表现方法也更加多样。五代荆浩所提的“远取其势、近取其质”的创作方法已能充分掌握并运用。

两宋山水画的题材内容逐渐扩大,它不只是探索山川自然奥妙,多数作品还反映了当时的社会生活。如行旅、游乐、寻幽、探险、山居、访道以及渔、樵、耕、读等活动。《清明上河图》就是这个时代的名作之一。清明上河图局部1 清明上河图局部宋代山水画的丰富与它的深刻性、在于画家的师法造化,熟悉山川自然的特性。杰出的画家不但师法造化,而且还强调中得心源。

宋代山水画北宋和南宋各有特点,如北宋多大水大山全景图,南宋常有山明水秀的一角之图。北宋山水画的的著明画家有董源、巨然、李成、范宽、郭熙,末期有米芾父子。他们的代表

作有董源的《潇湘图》、巨然的《秋山问道图》、《万壑松风图》,李成的《读碑窠石图》,范宽的《溪山行旅图》,郭熙的《早春图》等。

宋代的山水画至南宋有所变化,明代王世贞在《艺苑卮言》中有这样的论述:“山水:大小李(李思训、李昭道父子)一变也;荆、关、董、巨,又一变也,李、范又一变也,刘、李、马、夏又一变也;大痴、黄鹤(黄公望、王蒙)又一变也,这里分析了唐代、五代、北宋、南宋至元代山水画的五个“变”。

南宋山水画的著名画家和代表作有李唐《万壑松风图》,李唐是南宋山水画变化之开创人,李唐山水,初法李思训,后法荆浩、范宽,所画古朴苍劲、山石多作斧皴,积墨深厚,有时画树石,全用焦墨。《万壑松风图》是他七十多岁的晚年精心之作,写深山万壑,气势磅礴,既是冈峦郁盘、峭壁悬崖,又是苍松叠翠。其间有飞瀑、幽涧,山上又有白云缭绕,极尽其对江山自然的无限赞美。刘松年《春》、《四景山水之一》马远《踏歌图》,夏圭《溪山清远图》、《烟堤晚泊》、《长江万里图》都是这时期的代表作。

(五)元代的山水画

元代的山水画是中国古代山水画发展到较高阶段的表现。它之所以获得提高,在于画家的创作都从自然界的直接感受中,获得了有用的题材。元代的山水画家,对于山水自然的理解更为深刻。画家中有的学道,有的参禅,有的既学道又参禅。

元代山水画家一方面师法造化,另一方面吸收传统的技法,同时研究各个时期的代表画家和作品及其演变,由于各有不同的师承关系与传统渊源。所以产生了各种不同的风格,发展到明清,形成了各种流派。

元代山水画家有较大成就并起着较大影响的有赵孟頫、黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇等。

无代山水画的特点有二:一是强调书法入画,二是文人画的兴起。

(六)明代的山水画

明代山水画较为发达,但画家趋向摹古,因而有创造性的不多,明代二百多年中以“浙派”与“吴门派”为最有影响的画派。

①明代山水画的变化大致上可分为三个时期:明初到武宗嘉清时,是浙派山水得势的时期。浙派创始人戴进(杭州人),这一派以南宋院体为基础。

②明代中叶至神宗万历时,这段是吴门派得势的时期,此派以沈周、文徵明为代表,推崇北宋山水,祖述董、巨,同时兼赵孟頫及黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇之长。

③明代晚期是文人山水获得最发达时期,董其昌等华亭派兴起,推崇董、巨、倪、黄。董其昌本人在笔墨上有很大成就,但此时整个画坛摹古风气益盛,出现偏重笔墨形式,画风日下。

(七)清代的山水画

绘画发展到明清之际,文人画可谓盛极一时,文人画几乎在画坛上压倒一切,文人画在发展中,虽然都以传统绘画为基础,但是对待传统的态度不一样。明末至清代乾隆约一百八十年的时间,杰出的文人画家,他们在绘画的造型、笔墨以至诗词题跋上,由于经过精心探讨,获得了一定的成就。在艺术技巧上更加精炼了。

绘画创作上,革新一派强调个性的解放,他们不受古人约束,自辟蹊径,强调“古人须眉,不能生在我之面目,古之肺腑,不能安入我之腹肠,”代表画家有弘仁、髡残、八大山人、石涛等“四画僧”,稍后有金农、郑燮、罗聘等“杨州八怪”。与之对立的有“正统派”的“四王”即王时敏、王鉴、王珲、王原祁等。他们强调“日夕临摹”、“宛然古人”,要求做到与“古人同鼻孔出气”。这两大绘画体系,前者有一定的创造性,适合社会发展的总趋势。后者持“正统”的态度,符合统治者粉饰太平,稳定政治的需要

彩陶是指绘有黑色、红色等装饰花纹的陶器,它以色彩与装饰取胜,故称“彩陶文化”。 因为彩陶最早在河南渑池仰韶村发现,所以又称“仰韶文化”。 分布: ①在黄河中上游的河南、河北、山西、陕西、甘肃、青海等地的仰韶文化。②在黄河下游和淮河下游有大汶口、青莲冈文化。③在长江中下游有河姆渡和屈家岭文化。其中以黄河中上游最发达。 种类: 据彩陶时间及艺术特色不同,可分为半坡型、庙底沟、马家窑、半山型、马厂型等几大类。 ①半坡型: 发现于陕西西安市东郊半坡村,以陕西关中平原为中心向四周发展,距今六七千年。 (1)器型: A.圆底盆、卷唇盆最常见, B.尖底瓶,瓶口成“葫芦”状。 C.菱形壶(又称“船型壶”),二头尖,中有网状纹样,二肩有耳。 (2)装饰纹: 以鱼纹、人面形纹最具特色,此外还有蛙纹、鸟纹及折线、三角纹、斜线纹、菱形纹、辫形纹等几何图案。半坡装饰花纹,一般均以直线组合成直边三角形,很少运用曲线。“鱼图腾”有关的氏族徽号。鱼体分割、抽象、重组。早期为单体写实鱼纹晚期复体抽象几何鱼纹。 ②庙底沟型:

是在半坡型基础上发展而来,它的分布也以陕西关中平原为中心,向四周更广阔发展,东到河南西部及山西南部;西达甘肃及青海东部。 (1)造型: 以大口鼓腹小平底钵、大瓮为主。 (2)装饰: 图案都画在陶器外表面,纹样以鸟纹居多,另有带状纹,垂弧纹,圆点纹,网格纹和羽状叶纹等,多以直线与曲线结合,形成曲边三角形。 ③xx型: 由庙底沟型演变发展而来,主要分布在甘肃、青海的部分地区。 器型: 以壶、罐、盆为主,多为大口鼓腹型。 装饰纹: 绘彩部位多在陶器的口、颈、肩与上腹部位,纹样经几何形图案最多,动物和人物次之。几何纹中一类为斜线、竖线或平行线,一类为斜方格、棋盘格和网纹,还有一类是叶状纹样,另外三角、锯齿、流苏也很常见。 装饰特点: (1)满饰: 从口沿至底部,几乎都饰满花纹,显得丰满华美。 (2)内彩: 即内壁绘彩,也有内外xx的。 (3)点和螺旋纹:

仰韶文化时期的彩陶艺术 特征 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

仰韶文化时期的彩陶艺术特征 众所周知,我国的原始彩陶是在漫长的新石器时代中最富艺术性、文化性的工艺品之一。它集实用性、观赏性于一身,诚为我国原始社会时期的艺术瑰宝。其演变发展横跨了漫长的历史长河,为我们生动的展示了我国远古时期文化与艺术的发展水平。 在这之中,最早发源于黄河中下游,距今约6000-5000多年的仰韶文化正是彩陶制作水平的高峰。其地域分布极为广泛:覆盖了今河南省,山西省,陕西省甚至甘肃省等地区;其出土文物数目巨大,尤以各类陶器为首。仰韶文化中独特绘制的种种艺术风格不由得让人赞叹华夏先民的制陶水平和美学修养。因此,本论文将会重点分析仰韶文化中彩陶的艺术特征。 仰韶文化的彩陶,其在色彩搭配、花纹风格都是千姿百态,不一而足的。具有丰富多样的艺术特征。然而,经过近几十年来的发掘与考证,现在已可以总结出如下几点艺术特征: 1.仰韶文化早期的彩陶,颜色多以红底黑彩或紫色为主。较为简朴。 2.中期则开始流行先以白色,红色涂料上色作为底色,然后再加以黑色,棕色,红色 的纹饰。甚至还出现了白色的镶边设计。 3.陶器上的图形主要由人面,鱼,鹿,植物等远古时期人类常接触的动植物和抽象的 几何形,如三角形,圆形为主。 4.除此之外,圆点,曲线,涡纹,弧线等点线类的装饰也被其大量采用。 5.有一定数量的刻画符号出现在陶身,有可能是文字的雏形。

根据这些共同的艺术特征,我们将逐个评析仰韶文化彩陶中,不同时期,不同地域的一些具有鲜明艺术美感和特征的陶器代表。 半坡类型为仰韶文化的早起典型代表,因为首先被发现于我国西安市半坡村而得名。其目前出土的陶器在色彩上以黑彩为主,图案与花纹以远古时期人们所常见的鱼、蛙、鹿、羊等动物纹,人面纹和以三角形,波浪形,网格等几何纹。在这其中,鱼纹饰半坡彩陶中最主要的题材。 如1955年在半坡出土的“人面鱼纹圆底盆”,是这一类陶器的典型代表,也是闻名于世的远古时期的优秀艺术品。在盆内,先民用黑彩绘制出对称的人面纹和鱼纹各一组,人面为抽象的圆形,头顶三角形状物可能为发髻。双目为“一”字形;人面两侧有两条小鱼相拥,人面之间有两条较大的鱼,鱼头和鱼身均为较抽象的三角形构成。鱼眼则呈圆形。在大鱼的鱼身上还有斜方格来表现为鳞片。 人面鱼纹图案的来源有着多种说法,有生殖崇拜说,有图腾说等等。但由于本论文主要评析方向为艺术特征,所以不做详细介绍。 该陶器上的鱼纹画法形象而又富于变化:鱼的生命体征具体,抽象,而又生动;鱼头虽然绘制的较为简单,却言简意赅的体现了其主要特征。鱼的身体上先民们则并没有通过绘制繁杂又量大的鱼鳞片,而是采用了抽象的斜方格来简明扼要的表现了鳞片的错综复杂,极富有节奏感。甚至具有一些现代艺术的表现形式。不得不令今人瞠目结舌,大为赞叹!! 先民的图案绘制大量采用简单的几何形体,营造出了一种写实和抽象有机结合的一种古朴的艺术美感。其结实稳重的构图手法,用线刚直而又结合圆柔的面状的处理形式,高度体现了仰韶文化的发展水平,也代表了远古时期的华夏先民的艺术水平。

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/7714210864.html, 马家窑类型彩陶制作工艺初探 作者:吕晓昱 来源:《文物鉴定与鉴赏》2017年第02期 【摘要】马家窑文化是中国史前文化的重要组成部分,而马家窑类型彩陶在造型方面更 具有鲜明的个性特征。通过研究梳理和模拟实验,我们认为马家窑类型彩陶的制作工艺主要分为泥土加工、泥条盘筑成型、器表装饰和入窑烧制四个步骤。复原史前先民的彩陶制作工艺,为我们更为深入地了解史前制陶工艺、再现史前先民社会生活提供了很好的研究视角。 【关键词】马家窑类型彩陶制陶工艺 马家窑类型是马家窑文化的早期类型,主要分布于黄河、洮河流域以及湟水流域,距今5000~4700年。马家窑类型陶色多为橙黄,彩陶器形丰富多样,以盆、钵、壶、瓶为主,也 扩展到罐、豆、瓮等器类[1]。彩绘以黑彩为主,有时添以白彩配合使用,突出明暗对比,极 具视觉美感,浓墨重彩,地域特点鲜明。装饰手法也有了进一步的发展,通体绘彩的陶器数量有了大幅增长;内彩发达也是马家窑类型彩陶的突出特点。漩涡纹、水波纹、同心圆纹、网格纹和平行线纹等是普遍盛行的纹饰,另外还有蛙、鸟等象生性纹样。值得一提的是,马家窑类型的彩陶几乎每一件都绘制有河水翻腾的纹样,这是黄河为马家窑彩陶注入的文化魅力,也表达着人们对黄河的热爱。 关于彩陶制作工艺的研究,前人已经做了一些基础工作。早在中国考古学最初发展时期,安特生、阿尔纳、李济、梁思永等学者就在其研究中对陶器制作工艺有或多或少的涉猎。20 世纪,吴金鼎先生的《中国史前陶器》、李仰松先生的《我国古代陶器制作上的几个问题》、李文杰先生的《中国古代制陶工艺研究》等专家学者的论述中就彩陶制作工艺做了更加详尽的研究,而对于马家窑类型彩陶制作工艺的研究还尤为不足。我们在模拟试验的基础上,复原马家窑类型彩陶的制作环境,利用当时的材料和工艺技术,模拟制作马家窑类型彩陶,再现数千年前的彩陶制作工艺。 马家窑类型彩陶的制作工艺,大致上可以分为泥土加工、陶坯成型、器物装饰、入窑烧制四个步骤。 第一步,泥土加工。马家窑遗址上的红黏土,土质较为细腻,黏结力较强,是马家窑类型彩陶制作的首选原料。将选取的土晾干,捣开结块后过筛,把石头、杂草等杂物挑拣出来,然后放入水中粗略地淘洗、沉淀去除泥土中的粗颗粒和钙质结核。将初步得到的泥土搅拌均匀堆放在阴凉的地方使其陈腐发酵,数天后取出。像和面一样揉搅泥团,泥团经揉搅变得筋道,水分也随之减少,继续堆放陈腐发酵便得到了适于制陶的陶泥。马家窑类型的彩陶有泥质陶和夹砂陶两类。夹砂陶是在泥料中添加羼和料,有矿物和植物两类,矿物类有沙粒、碎矿末、陶末等,植物类主要有炭化植物末、蚌螺壳末等;马家窑类型的夹砂陶主要采用碎陶末,在陶器的断面上可观察到陶末痕迹。泥料中加入羼和料,可以调整泥料的可塑性,使其更易成型并且提

中国彩陶的艺术特点

中国彩陶的艺术特点 距今(一)以意写形中国彩陶艺术不是单纯地模拟自然形象,而是表现经过深思熟虑的构想和设计意图。彩陶艺术的立意,是应社会生活和生产功能的需要而产生的,它反映了当时氏族社会成员共同的审美观念,也反映了当时人们对于自然的观念。中国彩陶兴盛于氏族社会晚期,这也是图腾艺术繁盛的时期,图腾艺术同样要反映于彩陶中,图腾形象是一种人格化的启然形象,体现着"万物有灵"的原始宗教观念,即认为人和自然万物通过神灵是可以相互转换和相互渗透的,因此图腾艺术中的自然形象只不过是人与自然物的联系和媒介,不必照实地摹绘自然形象。艺术上着重表现人与事物或事物与事物的关系,注意事物内在的构成的基本形态和运动方向,而不是外在的再现对象的自然形体。图案所取的形象能够表达出意就可以了,只需取富有特征的一部分形象作示意性的表现,也就是运用意象表现的方法。我们在上文例举过许多彩陶图案中的自然纹样演变的例子,当最后这些自然形的写实纹样发展变化为写意纹样时,虽然看不出原先具体的自然形象,但仍能意会到由纹样原型基本形态构成图案所产生特有的节奏、韵律和运动感。以意想中的自然气氛的描写,替代了对自然物固有形体的摹拟,即由对自然物的描写由实写转为虚写,只求"画以立意"。由于中国彩陶艺术注重立意,即以意取形,以意设形,以意写形,就可以充分发挥想象力,使图案的构成不受自然形体的束缚而灵动多变。由于意的转借和复合,造成形的转借和复合,就可以将天上的飞鸟、水中的游鱼和人面,以意融合成象,显示出卓越的构成能力,表达出鲜明的意境,展现出气象万千的艺术风貌。

距今(二)彩陶图案主要采取动的形态和格式世界上其他地方的上古时期的彩陶图案,除去写实纹样以外,图案中的几何形纹样大多作左右对称或分层排列,也有作等距的定点排列,图案是以静态为主的。而中国的彩陶图案,尤其是黄河流域中、上游的彩陶图案是以动态为主的,常把花纹组织在动的格式中,而有跃动奔放的气势,花纹也多以弧线、弧形和圆点构成,在动的格式中充分舒展,使图案具有流畅柔美的抒情风格。 距今中国彩陶的许多图案采取动的格式,与其特有的图案定位方法有关。中国彩陶多采用以点(圆)定位的方法。这些用来作为图案定位的点和圆多为奇数,常以三点成正三角形排列,这种等距三点所连接的线是呈六十度角的斜线,而这种角度的斜线是运动感最强的。但另一方面这种等距三点所构成的正三角形呈金字塔形,有着稳定的外形。而正三角形颠倒时,即成倒三角形,又给人最不稳定的感觉,因此这种等距三点定位的图案,包含着两种相反对立的因素,是相生相克地反复运动着的,因此显得很耐看。此外这种以点来作为图案定位的方法,从图案定位点的各方都能延伸出纹样,交错回旆地占据空间,在最小的制约下获得最充分展开图案的自由,从而使图案的节奏在静中见动,动而不乱,乃至变化无穷。江苏邳县大墩子出土的一件未画完的彩陶上,仅画着成正倒三角形连续排列的等距定位点,而大墩子的其它彩陶则用这种等距定位点构成了动的不对称的图案。庙底沟类型彩陶还以不等距的定位点构成流动散点式的不对称图案,而这种图案是以统一的造型和动势的花纹构成,仍然取得和谐统一的效果。这种流动散点式构成的图案是构成形式中的自由体,而这种构成形式不仅是中国传统图案构成的一种主要形式,而且对中国绘画也发生了深远的影响。

马家窑文化的四个主要类型:石岭下类型、马家窑类型、半山类型、马厂类型。 马家窑文化早期在时间上是从仰韶文化庙底沟类型发展而来的,晚期与齐家文化相接;在发展过程中先后经历了“石岭下类型—马家窑类型—半山类型—马厂类型”四个阶段,大约延续了近1250多年(公元前3300―公元前2050年)。下面就马家窑文化的四种类型的特征、花纹、器型做阐述。 一、马家窑文化石岭下类型:1947年首先发现于甘肃省武山县城关镇石岭下遗址而得名。属马家窑文化马家窑类型地层之下和仰韶文化庙底沟类型地层之上过渡性遗存。其主要特征是:出土器物的陶质以泥质红陶为主。另有夹砂红陶和夹砂灰陶,多呈橙黄色和砖红色,有少量橘红色。动物鲵鱼,变体鸟纹及形式多样的几何纹是其主要纹饰。器形有敞口碗、卷沿盆、侈口细颈瓶、小口尖底瓶、彩壶、彩陶罐等。其中细颈瓶器形、变体鸟纹和漩涡纹的彩饰,与马家窑类型比较接近;而砖红色,疏朗的构图和很少“内彩”又与庙底沟类型近似。因此,其起着承上启下的作用。 二、马家窑文化的马家窑类型:因1924年首先发现于甘肃临洮马家窑而得名,该遗址已于1988年1月公布为全国第三批重点文物保护单位。据多次考证,其年代为公元前3300年~前2900年。从大的范围讲,马家窑类型遗存主要分布于陇东山地、陇西平原、宁夏南部和青海西北部、西至甘肃武威。马家窑类型彩陶多为橙黄色,彩绘花纹,全部为黑彩。最大特点是许多器物在口沿、外壁和大口器的里面都绘有优美的纹饰。花纹中几何纹主要为幛纹、漩涡纹、水波纹、圆圈纹、桃形纹、草叶纹和多层三角纹。动物纹主要为各种造型的鱼纹、鸟纹、蛙纹和蝌蚪纹。马家窑类型的彩陶、器物丰富多彩,灵活多样,图案花纹繁缛;线条流畅,多用等粗的线条构成,均匀对称,浑然一体;自称韵律;代表了中国彩陶艺术的最高成就。到了晚期,彩陶的纹饰多用较粗的笔道,出现了大锯齿纹及大漩涡纹,标志着其已向半山类型过渡。 三、马家窑文化半山类型:1924年发现于甘肃广河洮河西岸的二级台地上,为包括半山墓地在内的许多居址和墓地的总称。其分布范围为陇西河谷和盆地,河西走廊和青海省东部。半山类型彩陶的器型主要以小口鼓腹瓮、单把壶,双耳罐和钵为主,造型特征主要为腹部向外鼓出,弧度饱满,近似球形。彩陶的纹饰色彩鲜明绚丽,色调明快热烈,花纹精细雅致,构图繁密绚丽。纹饰最鲜明的特征是在橙黄色的土陶上,用红黑两色相间的线纹或锯齿纹,或粗或细、或宽或窄、或直或曲,组合成漩涡纹、平行带纹、

马家窑型彩陶的装饰纹样 马家窑型彩陶不仅外壁绘有纹饰,内壁往往也满饰纹样,即有内彩的特点。如“圆点弧线纹彩陶盆”(1966年兰州出土)、“舞蹈纹盆”(1973年初青海大通出土)等。 青海大通县上孙家寨出土的马家窑文化马家窑类型彩陶舞蹈纹盆,盆内用三组剪影式的舞蹈人物,在器内壁构成二方连续的形式。每组绘有五个垂着短瓣的少女,手挽手动作整齐而有节奏地进行集体歌舞,头部和臀部有类似发辫和尾巴的装饰物伸出。既写实又夸张,人物形象为影象效果,整个画面溢出一股天真、平淡、宁静的意境,好似新石器时代中晚期母系氏族社会鼎盛时期生活相对充裕社会相对稳定的真实写照。无论是单个人物的结构透露出来的神态,还是整个画面及其背景所烘托出来的艺术氛围,都堪称古代的艺术珍品。这里展示的原始舞蹈,尽管非常简略,但那明朗质朴的动作,仍然透露着原始人纯真的感情和炽热的情绪。这种舞蹈或许属于原始巫术活动,或许仅是劳动之余的游戏歌舞,但不管怎样,都为我们留下了难得的原始生活画面。彩陶盆的装饰意匠独出心裁,舞蹈队列在盆的内壁上部,如盆中盛水,舞蹈群则似舞于池边、柳下,并和池中倒影相映成趣。这件彩陶人物画,特别是对人的自身描画,摆脱了仰韶文化早期和中期那种以几何纹构建人面纹的图案化技法,因此,它成为中国人物画的鼻祖。这样完整地表现人物和明显地描绘人的一定活动的图画,在彩陶盆上还是第一次发现。 马家窑彩陶的装饰纹样,在庙底沟型运用曲线的基础上使线条更加生动、富有韵律,最具代表性的是旋纹。旋纹的中心往往留有较大的空白,与旋纹本身密集的线条形成对比,繁密而不窒息,在视觉上富有强烈的动感,似奔腾的江河酣畅痛快。其特点是满、旋动;制作精良,表面光滑;纹样似乎反映宇宙天体的运动形式。

浅谈彩陶文化 摘要:浅谈彩陶的产生、造型、纹饰。结合一些代表作品,着重分析了纹饰图案的含义,并阐述了自己的看法。 关键词:彩陶产生,仰韶文化,造型,纹饰,生活艺术 有人曾说过这么一句话:“读懂中国,必须先读懂中国的传统文化;读懂中国文化,必须先触摸中国的彩陶。”这是因为彩陶作为新石器时代的产物,熔铸着历史的痕迹。从彩陶文化中,我们后人可以窥见到历史的踪影,看到历史的发展脉络。 说到彩陶的产生,不得不追溯到陶器出现的年代。距今大约七、八千年以前,原始的农业得到了一定的发展,人们开始了定居生活,贮藏食物和烧煮食物都需要容器。于是,人们尝试着去制作那种他们需要的容器。经过反复的实验和不断改良,人们最终发明了制陶技术,最后成功制成了坚硬耐用而不易透水的陶器。 在原始制陶的初期阶段,人们还只是关注陶器的实用功效,尚无余力顾及装饰恶化美感,只是少数陶器的口沿外壁稍饰有简单的红色宽带纹。随着原始农业的发展,物质生活日渐宽裕,人们可以将更多的精力投入到陶器的制作中去。此时的陶器,除实用功能之外,还要体现和满足人们对美的追求。原始制陶技术由此向前跨越了一大步,发展到了一个更高的阶段——彩陶。 提到彩陶文化,不得不说起仰韶文化。仰韶文化距今大约7000年左右,以黄河中游为中心,几乎遍布于华北各地区,是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。所以仰韶文化也有“彩陶文化”之称。 仰韶文化时期的彩陶大多是当时人们日常生活中使用的实用器皿,包括盛放物品的盆、壶、罐和饮食用的碗等。其表面还绘有各种彩色纹饰和一些动物的简约图案。有研究表明,当时的彩陶文化是在陶器未烧之前画上去的,烧后彩纹固定在陶器的表面就不易脱落了。其中,彩绘以黑色为主,红色为辅,且图案大多都绘制在盆、罐的口部、腹部等突出的部位。在我看来,这或许和当时人们的生活习惯有那么点联系。因为当时处于新石器时代的人们生活情况相当的原始,通常是席地而坐的。由于缺少家具,这些盆、碗、罐也常常被他们置于地上,所以彩陶纹饰的部位大多在坐着的人容易看到的地方。 谈及彩陶的纹饰图案,可谓是丰富多彩,让人不得不由衷地佩服当时人们的艺术才能。细细观察那个时期的彩陶,可以发现当时的装饰图案大多以鱼、鸟等动物形象为主题。由于时期不同,彩陶艺术中的图案形式也发生了一定的变化。早期的鱼、鸟纹刻画得较为具体、形象,而到了中、后期,纹饰的图案就变得较为抽象,包含的夸张成分也日渐增多,往往用几何形状代替。在这些几何图案中,虽然鱼、鸟的形状完全消失了,但鱼遨游、鸟飞翔的动感依然还是很形象的。 但这些图案到底代表了什么含义呢?目前学术界对于鱼纹、鸟纹的研究已经出现了许多种不同的观点,主要有图腾说、太阳崇拜说、神话说等等。有部分学者认为,这些纹饰与当时的图腾崇拜有关,在中国古代的神话传说中还可以找到这些地区以鱼、鸟为氏族图腾的痕迹。而那些图腾是用来做什么的呢?支持图腾说的人认为,随着各个氏族、部落之间的交往越来越频繁,成员常常会彼此融合混杂,难以分辨。图腾标志和图腾名称的存在,使人们可以准确无误地识别群体。陶器作为人们的日常用品,其装饰也难免会打上本氏族的某种标记,以便和其他氏族的陶器区分开,这种标记很有可能就是图腾的标记。 除了支持图腾说以外,还有一部分人还比较倾向于太阳崇拜说。人们发现,在仰韶文化晚期陶器装饰以鸟为主要题材的彩陶图案中,有一种被拉长身体的双头多足鸟,而这种鸟纹常常和太阳纹一起出现。学者们认为,与图腾说相比,他们觉得更多的是采取了象征的手法,用鸟的形象代表太阳,这是因为当时的人们认为鸟是主宰太阳的精灵。同图腾说一样,

原始艺术奇葩 ——马家窑文化彩陶 每当人们谈起中国原始文化、原始艺术时,都会不约而同地想到黄河上游的马家窑文化彩陶,它那亮丽的色彩、丰富的图案、精湛的制作工艺,都让人为之赞叹,都能引起人们很多的遐想,马家窑文化将史前彩陶推向了巅峰,马家窑彩陶是世界文化遗产中的明珠,谱写了世界文化史上最为辉煌的一页。 马家窑文化是我国新石器时代晚期黄河流域上游地区的一支古文化遗存,从距今约5000多年开始到距今4000多年结束,持续时间长达1000多年。马家窑文化的彩陶具有显著的地方特征和很强的独立性,其分布遍及省内的许多地区,尤以兰州地区最为集中。在兰州市辖的三县五区内,该文化的遗存非常丰富,据不完全统计,马家窑文化的遗址、墓葬已达千余处之多。丰富的文化遗存使兰州地区成为了该文化分布的中心区域。 马家窑文化包括马家窑、半山和马厂三个文化类型,各文化类型在内涵上有相同之处,彩陶器形与纹饰上有明显的承袭关系,但也存在着很大的区别和差异。 马家窑类型就其时间而言应为马家窑文化的早期阶段。该类型在兰州附近的黄河、大通河、庄浪河沿岸有较多的分布。在兰州地区经过正式发掘的主要遗址有曹家嘴和王保保城遗址。二十世纪80年代,全市的文物普查中在市内各区及榆中、永登等地又发现了一些新的遗址。马家窑类型的彩陶从出土器物及所采集的标本看,多以橙黄色细泥为底色,器表一般打磨很光滑,图案彩绘普遍采用单一的黑彩,装饰纹样以鸟纹、勾叶圆点纹、弧边三角纹、带状网纹、漩涡纹及旋纹较为多见。构图方式多采用二方连续图案,结构巧妙,具有旋动的特点,或往来反复、或盘旋回转、或交错勾连,旋动格式丰富多样,使人感到变化无穷。图案彩绘技法娴熟、线条流畅自然,多层次及对称装饰开始出现在器物上。内彩极为发达,繁花似锦,引人注目。至晚期白彩出现,并作为点缀出现在器物上,但不是很普遍。器形制作很规整,以盆、钵、壶、瓶较多见,晚期出现豆与单耳瓶等器形。在马家窑型彩陶纹饰中,涡旋纹给人印象最深,甘肃永靖三坪出土的四扳陶罐是极有代表性的杰作。罐的肩部描绘的那种气势磅礴,惊心动魄,千回百转,一往无前的涡旋纹,使人深刻感到,彩陶的作者似乎更多地从波涛湍急的上游黄河汲取灵感。从出土数量可观的马家窑涡旋纹彩陶中洋溢出来的,不正是人们崇拜这条孕育了中国文化的母亲河的伟大神圣的力量所及发的热情吗?那严谨精细的描绘态度,不正是对大河崇拜的虔诚表现吗?肩的上部接近口沿部分是一圈不完整的涡旋纹,而肩的下部是一圈起伏不大的水波纹,三段图案底部均以直线收拢,层次分明,节奏感极强,好像一个巨浪由冲击波到高潮,又有高潮回到平静的完整过程的缩写。生活在大河两旁的中国先民,他们世代得到大河得抚育,又从昼夜不息的奔流中获得节奏,韵律的美感,并给以物质的体现,变为艺术形象,内心充满了炙热的爱,因此特别富有魅力。透过这些抽象化的图案,我们似乎可以想象到中国人的祖先在大河两岸的活动情

马家窑文化彩陶三个类型各有哪些特点 现已发现的马家窑类型遗址300多处,年代约为距今5000年~4700年。马家窑类型陶器以橙黄陶为主。陶器器形以盆、钵、碗等饮食器为主,但贮藏器瓮、罐、瓶逐渐增多,还出现了最早的打击乐器——彩陶鼓。由于马家窑文化主要分布在黄河上游及其支流的两岸,所以彩陶图案反映出黄河奔流不息、涡深流急、波涛汹涌的气势。内彩特别发达,多装饰在盆、钵内,以旋涡纹和水波纹为主。大型壶、罐类器物图案分层排列,一般装饰在肩和上腹部,颈部饰辅助花纹;盆、碗类花纹主要在器物内和口沿下;小型器物往往通体布满纹饰。马家窑类型的彩陶多采用曲线构图。早期多旋涡纹、鸟纹和弧边三角纹、网格纹等几何纹,还有动物纹,中期多为平行线、同心圆、漩纹、水波纹和鸟纹,蛙纹、同心圆是这一时期新出现的。图案结构巧妙,线条流畅,变化丰富,具有强烈的动感。 半山类型因1924年瑞典学者安特生首先发现于甘肃广和县的半山遗址而得名,距今约4650年~4350年间,分布范围基本与马家窑类型相同,但已逐渐西移。半山类型的陶器以红陶为主。大型贮藏器壶、瓮、罐等成为半山类型彩陶的主要器型。鸟形壶开始出现,后期有所增多。半山类型的彩陶,达到了彩陶艺术的鼎盛时期。彩陶色彩鲜艳亮丽,图案繁缛。纹饰以旋纹、锯齿纹、葫芦形网纹、菱格纹为主。还有圆形纹、叶形纹、贝形纹、神人纹等,其中非常盛行的锯齿纹是半山类型彩陶的一个最主要特征。彩陶纹饰一般装饰于陶器上腹。半山晚期,旋纹、锯齿纹逐渐消失,旋纹演变为四大圆圈纹。旋纹、锯齿纹的消失,是半山类型结束的标志,也是彩陶文化由繁盛走向衰落的一个重要标志。 马厂类型是因最早发现于青海省民和县马厂塬而得名,距今4350年~4050年之间,分布范围与半山类型大致相同,只是更为向西,发展到了河西走廊的西端玉门一带。马厂时期的器型大部分脱胎于半山类型,陶器以红陶为主。彩陶纹饰以黑彩为主。主要纹饰有:四大圆圈纹、变体神人纹、波折纹、回形纹、卦形纹、菱格纹、三角纹等,其中四大圆圈纹和变体神人纹为马厂类型的重要特征。马厂类型的彩陶上出现了大量的墨绘符号,一般绘制在器物的下腹部无纹饰处,常见的有“〇”、“×”、“卍”、“十”、“一”等形状,这些符号可能是当时一些氏族部落的记号,也可能是文字的前身。

《中国古代陶艺》教案 教学目标 1.让学生初步了解中国古代陶艺的历史,懂得陶与瓷之间的区别。 2.创设鉴赏陶瓷的教学情景,运用问题引领学生讨论,培养学生鉴赏陶艺的能力。 3.引导学生在欣赏陶瓷艺术的过程中,感悟中国陶瓷为人类文化发展所做出的贡献,增强学生的民族自豪感。 教材分析 1.编写思路。 从敲击第一块石片开始,人类文明正是通过不断劳作得以一步一步地向前推进,呈现出今天这样多姿多彩的景象。 中国是世界上几个历史悠久的文明古国之一,对人类社会的进步与发展做出了许多重大贡献,传统手工艺是我国优秀文化遗产的重要组成部分。中国的瓷器为世界手工艺制品中的翘楚,在制作技艺和工艺美学诸多方面获得过极高的成就,我们必须让学生认识到这些文化遗产的价值,及其在现代社会所具有的意义,这对于培养学生的人文精神,培养他们的历史感是非常必要的。可以让学生通过对艺术发展概论的了解去理解艺术与社会、文化宗教、经济、政治的关系。 2.重点、难点。 重点:初步感受古代陶艺的魅力。 难点:如何欣赏古代陶艺。 第一课时 材料准备 (学生)对唐三彩图片资料的收集。

(教师)收集唐三彩的图片资料和有关《三彩马》的课件。 教学过程 1.提供图片,初步欣赏。 (1)出示图片《三彩马》,提问:“同学们知道唐三彩吗” 出示《三彩女俑》、《三彩载人俑》、《三彩罐》、《单彩壶》等,讨论唐三彩的定义。 学生各抒己见,教师倾听学生的各种见解。 教师:想听听专家是怎样定义唐三彩的吗 唐三彩我国唐代的陶瓷雕塑制品。其釉色丰富,分别呈翠、浅绿、蓝、黄、褐、白等多种色彩,故而被称作“唐三彩”。“三”是色彩多的意思。早期出土的彩釉雕塑多呈红、绿、白三色而有“三彩”之名,现在的“三彩”成了统称。 2.个例分析,引导细赏。 课件出示《三彩马》,教师先讲解釉色,然后将马的色彩隐去,用线条勾勒整体造型或者出现局部特写,再来看看其他时代的马匹造型,进行比较。 与学生一起讨论归纳:唐三彩马的造型比较肥硕,因为马的品种据说是西域进贡来的,马的臀部比较肥,颈部比较宽,造型特点以静为主,马的眼部是刻成三角形的,耳朵是贴着的,神态好像在听什么动静。 三彩马制作技巧高超,比例准确,线型流畅,以蕴涵的动势表现了马的神骏和强健,通过细部刻画显示其神韵,是古代动物雕塑中的精品。 鉴赏建议: 欣赏唐三彩,一看其造型美不美,形态是否自然,装饰性是不是很强;二看釉色是否协调。唐三彩一般只有三种釉色,最多达到五种,有的甚至只有一种。几种颜色相互交汇,相互渗透,你中有我,我中有你,那种自然的流畅感具有高度的自然美,而不是人工雕琢所成。

仰韶文化彩陶分类与装饰花纹 一、彩陶概说 彩陶,即在坯体上以矿物质颜料绘画图案,然后焙烧的陶器,多属泥质红陶。因其图案经过烧制,故不易褪脱,这与先焙烧后画图案的彩绘陶不同[1]. 大多数彩陶表面使用的颜料是天然的矿物研磨混合而成,放在窑中烧制后,颜料和陶胎经过化学变化融为一体,陶胎变成土红色,花纹成黑色、深红色或紫黑色。这样的烧制方法导致烧制出来的彩陶花纹经过几千年也保存完好,这也正是原始彩陶的特点[2]. 彩陶的造型品种繁多,装饰纹样丰富,有动物纹、几何纹等。 二、仰韶文化彩陶分类 仰韶文化彩陶因 1921 年 10 月 27 日瑞典人安特生首次发现于河南省渑池县仰韶村而 得名,距今约 6000 年。仰韶文化彩陶主要类型以半坡和庙底沟为代表。 (一)半坡类型 1953 年春季,在陕西西安市东面的浐河边上发现了半坡的彩陶。据碳 14 测定,半坡遗址的年代大约在距今 7000 年前,器物的主要造型有圆底折腹直壁形陶器、细颈直口尖 底形陶器等。装饰纹样比较单纯,几何纹样是当时常见的纹样,具有一种纯朴和素雅的情趣。动物类纹样比较多,其中鱼纹最生动也最普遍,最能代表半坡彩陶装饰特点的是人面鱼纹。 《人面鱼纹盆》是在西安半坡遗址出土的最重要的文物之一,现在陈列在首都中国历史博物馆的大厅中。这件陶盆上最令人回味的是绘有神秘的人面鱼纹的精美图案,陶盆内壁用黑彩绘出两组彩绘图案。它的画面由人和鱼组成,分为两组,每组各两个,对称分布。一组是两个图案化的鱼形纹,用三角、圈点表示鱼头,斜长三角、交叉斜线为鱼身、鱼鳞,单斜线或平行斜线代表尾鳍、背鳍和腹鳍。另一组为两个人面鱼纹图案,人在中心,脸呈圆形,脸上有一对细而平直的眼睛,鼻梁挺直,嘴旁各有一条变形的鱼纹,鱼头与人嘴重合,两耳旁也各附一条小鱼,简单的笔触却能绘出惟妙惟肖的安详神情,构成了一个奇特的人鱼合体形象,既天真又透着几分诡异。 为什么陶盆里要绘制人面鱼纹呢?有的人认为它是渔猎的巫术形式,表现了先民捕 鱼的愿望;有的人认为是人鱼灵魂和躯壳互相托寓的表现;而人面鱼纹盆其实是盖在小 孩的盖棺上,作为葬具使用的,表达了原始人类对孩子的守护。 (二)庙底沟类型

第五章彩陶的鼎盛期——马家窑文化 一、考古发现、分布范围及文化分期 1.发现、命名及分期 马家窑文化是黄河上游新石器时代晚期文化。因最早发现于马家窑遗址而得名.年代约为距今5000年—4000年。马家窑遗址位于甘肃省临洮县洮河西岸的马家窑村麻峪沟口,1923年—1924年,瑞典地质学家兼考古学家安特生在甘肃、青海一带调查,其助手们在1924年发现马家窑遗址并进行了发掘。1957年开始,甘肃省博物馆对遗址进行了多次调查,发现了马家窑类型叠压在仰韶文化庙底沟类型之上的地层关系。马家窑文化和马家窑类型均由该遗址而得名。 马家窑遗址虽发现较早,但以其命名却是20世纪40年代的事。1944年—1945年夏鼐先生到甘肃进行考古工作,为了确定马家窑期与寺洼期墓葬的关系,发掘了临洮寺洼山遗址,认识到所谓甘肃仰韶文化与河南仰韶文化有颇多不同,认为应将临洮的马家窑遗址作为代表,另定名称,称之为马家窑期或马家窑文化。1961年出版的《新中国的考古收获》一书开始使用马家窑文化这一名称,并将半山、马厂类划归人马家窑文化。马家窑文化包括马家窑、半山和马厂三个文化类型。1988年,临洮马家窑遗址被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位,2001年被评为“20世纪中国百项考古重大发现”之一。 2.分布范围和特点 ⑴分布范围 马家窑文化,主要分布在甘肃中南部地区,以陇西黄土高原为中心,东起渭河上游,西到河西走廊和青海省东北部,北达宁夏自治区南部,南抵四川省北部。分布区内主要河流为黄河及其支流洮河、大夏河、湟水等。马家窑类型主要分布在甘肃中南部和青海东北部、宁夏南部地区的泾、渭水上游.以及白龙江、湟水、洮河、庄浪河和清水河流域。半山类型分布范围基本与马家窑类型相同,但已逐渐西移。马厂类型的分布则更为向西。 马家窑文化的村落遗址一般位于黄河及其支流两岸的台地上,接近水源,土壤发育良好。房屋多为半地穴式建筑,也有在平地上起建的。 墓葬体现男女分工:男性多石斧、石锛和石凿等工具,女性多纺轮和日用陶器,反

教案三 ★专业课程工艺美术史(美术史论) ▲课题名称马家窑类型彩陶文化. ▲教学目的以仰韶文化晚期马家窑类型彩陶为典型,以装饰的角度为切入点,综合现代设计的角度。从 马家窑类型彩陶的器物造型;装饰色彩;装饰 部位和装饰内容讲述。并由此而延伸到彩陶文 化中反映出的原始先民的物质生活和精神生 活状态,以及这种状态的物化结果给予我们的 思考。 ▲教学意义一把握历史,追溯古老设计的形式和内容。 二启发学生从传统艺术中吸取良好的艺术修。 三更好的服务于当下工艺造物的流程和发展。▲教学方法一结合图片文字的多媒体教学 二理论学习为主。 ▲教学测评以学生对工艺美术的鉴赏品评作为考评成绩的依据,以论文的形式考评。 ▲教学步骤 一马家窑彩陶的概念理解。 马家窑文化是黄河上游新石器时代晚期文化,马家窑文化在

一千多年的发展过程中,形成了自己的文化特征,一般分为马家窑、半山和马厂三个类型,分别代表三个发展时期。它上承庙底沟文化,下启齐家文化,是仰韶文化晚期的一个地方分支。 二马家窑彩陶文化的器物造型。 马家窑彩陶文化陶器的天然模型,不仅具备直感性的物理效能,而且还蕴涵着潜隐藏秘的精神信息。就是说,它的文化功能不仅仅是现实性的容纳、贮存,同时也包藏着意念中的孕育,即原始人对生育的膜拜。(举例说明葫芦造型和使用的尺度加以延伸) 三马家窑彩陶文化装饰色彩。 马家窑类型彩陶的用色,一般是在红地、橙黄地或灰地上,绘黑色花纹,间以少量的赭红、白色。用色不多,却并不单调,既有鲜明的对比,又沉着而谐和,表现出原始彩陶艺术特有的单纯、质朴、淳厚的美。(现代设计中的颜色简约的要求加以延伸) 四马家窑彩陶文化的装饰部位. 彩陶装饰纹样的部位是由彩陶的造型和人们的视觉习惯决定的,纹样总是装饰在视觉最容易接触到的部位,主体花纹装饰在彩陶壶和彩陶罐的肩部和上腹部彩陶盆和彩陶钵的内表面部分,次要花纹装饰在不太显眼的位置既方便欣赏,又减少了不必要的纹样绘制。(结合

彩陶文化 彩陶最早于1912年在河南渑池仰韶村新石器时代文化遗址中发现,其后在甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、山东、江苏、四川、湖北等地陆续发现。彩陶因时间的不同,分别属于不同的文化类型。 仰韶文化彩陶 仰韶文化距今大约7000年左右,是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。它位于黄河中游地区,以黄土高原为中心,遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地。 仰韶文化的制陶工艺相当成熟,器物规整精美,多为细泥红陶和夹砂红陶,灰陶与黑陶较为少见。其装饰以彩绘为主,于器物上绘精美彩色花纹,反映当时人们生活的部分内容及艺术创作的聪明才智。另外还有磨光、拍印、等装饰手法。造型的种类有杯、钵、碗、盆、罐、瓮、盂、瓶、甑、釜、灶、鼎、器盖和器座等,最为突出的是双耳尖底瓶,线条流畅、匀称,极具艺术美感。 由于时间跨度与分布地域的不同,仰韶文化必须分类加以区别,主要有半坡类型和庙底沟类型。 半坡彩陶 最早发现于西安半坡,距今有七千年的历史。是我国彩陶文化历史较早、特点突出、影响较大的一个类型。半坡彩陶的遗址,在河流的岸边,因而半坡的彩陶有汲水尖底瓶、葫芦、长颈瓶,另外还有盆类、罐类,与今天的盆罐大体相似。 半坡彩陶早期纹饰,多为散点式构图。也就是说,在一件器型上,装饰往往只占据器面的一小部分,纹样一般是自然形态的再现。半坡纹饰的形象可爱,表现了人类童年的天真稚气和与自然的亲切关系。仔细体味,有人与自然溶为一体的感觉,可以说是半坡人原始生活的记录。 纹饰形象主要描绘了当时人们接触的动物,有奔跑的鹿、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹以及由以上纹样两种或三种组合的纹样。也有一些单纯的任何纹样如折线纹、三角纹、网纹等。 庙底沟彩陶 庙底沟类型的彩陶,主要有盆、碗、罐等。早期和中期也有类似半坡的葫芦形瓶。 庙底沟彩陶比半坡成熟得多。点、线、面搭配得当,空间疏朗明快。曲面之间,穿插活

《彩陶——中国远古文化的辉煌代表》阅读答案及解析 《彩陶——中国远古文化的辉煌代表》阅读答案及解析 彩陶——中国远古文化的辉煌代表 陶器是新石器时代人类最重要的发明之一,也是现代人了解原始文化的最重要的依据之一考古发掘显示,世界各地绝大多数新石器时代的陶器,都或前或后不约而同地经历了素陶、彩陶、釉陶的发展阶段所谓彩陶,是远古先民在制作好的陶胚内外壁上用矿物颜料绘制各种纹饰,然后入窑烧制定型的一种带彩陶器彩陶集实用和雕塑、绘画、烧制等各种艺术、工艺于一体,展现了那个时代人类物质生产和精神生活的最新成果和最高水平,反映了原始社会数千年的社会状况和人的生存情境可以说,彩陶是一本浓缩的、独特的“史书” 中国是世界上最早发明陶器的地区之一,并在距今大约8000年前就出现了彩陶中国彩陶的发展、繁荣和衰亡历经4000年之久尽管彩陶文化并非一种考古文化,但在中国新石器时代的文化遗存中,除了各种各样的石器外,绝大多数是以陶器为其重要表征的其中,色彩绚丽、图形优美、造型多样、工艺精湛、数量较多的各种彩陶,更成为这一时段最有系统、最具规模、最有价值的文化遗存,并因此而成为华夏远古文化的一种鲜明特征“仰韶文化”的命名就是以在遗址中发掘的红底黑彩的陶片作为重要证据,而“仰韶文化”之所以又被划分为两种类型,即以鱼纹为主的半坡类型和以鸟纹、花卉纹为主的庙底沟类型,也是以遗址出土的彩陶纹饰作为区分的主要标志 据估计,中国出土的彩陶约有5万多件,很可能是世界上出土彩陶数量最多的国家这些彩陶绝大多数都是日常实用器皿,如盆、碗、壶、罐等等,分布的地域几乎遍布全国这些彩陶的形体虽然简单,但在造型设计上却颇具匠心制作时对器物的各部分运用不同的比例变化,构成各种柔和优美的轮廓曲线,其式样繁多,并随各地习俗的不同而各具特色在图案设计方面,中国的史前彩陶都能结合不同器形的特点和装饰部位的不同,或疏或密,或繁或简,饰以不同纹样,图案丰富多彩有的宜于俯视,有的适于平观,将器物的实用性质和使用的审美效果结合起来,其中大量出现的编织纹和几何形纹,具有彩纹和底色相互衬托虚实相应的作用,形成“双关图案”,这种构图方式一直延续至今,成为中国传统工艺美

彩陶 彩陶是指绘有黑色、红色等装饰花纹的陶器,它以色彩与装饰取胜,故称“彩陶文化”。因为彩陶最早在河南渑池仰韶村发现,所以又称“仰韶文化”。 分布:①在黄河中上游的河南、河北、山西、陕西、甘肃、青海等地的仰韶文化。②在黄河下游和淮河下游有大汶口、青莲冈文化。③在长江中下游有河姆渡和屈家岭文化。其中以黄河中上游最发达。 种类:据彩陶时间及艺术特色不同,可分为半坡型、庙底沟、马家窑、半山型、马厂型等几大类。 ①半坡型:发现于陕西西安市东郊半坡村,以陕西关中平原为中心向四周发展,距今六七千年。(1)器型: A. 圆底盆、卷唇盆最常见,B. 尖底瓶,瓶口成“葫芦”状。C.菱形壶(又称“船型壶”),二头尖,中有网状纹样,二肩有耳。(2)装饰纹:以鱼纹、人面形纹最具特色,此外还有蛙纹、鸟纹及折线、三角纹、斜线纹、菱形纹、辫形纹等几何图案。半坡装饰花纹,一般均以直线组合成直边三角形,很少运用曲线。“鱼图腾”有关的氏族徽号。鱼体分割、抽象、重组。早期为单体写实鱼纹晚期复体抽象几何鱼纹。 ②庙底沟型:是在半坡型基础上发展而来,它的分布也以陕西关中平原为中心,向四周更广阔发展,东到河南西部及山西南部;西达甘肃及青海东部。 (1)造型:以大口鼓腹小平底钵、大瓮为主。 (2)装饰:图案都画在陶器外表面,纹样以鸟纹居多,另有带状纹,垂弧纹,圆点纹,网格纹和羽状叶纹等,多以直线与曲线结合,形成曲边三角形。 ③马家窑型:由庙底沟型演变发展而来,主要分布在甘肃、青海的部分地区。 器型:以壶、罐、盆为主,多为大口鼓腹型。 装饰纹:绘彩部位多在陶器的口、颈、肩与上腹部位,纹样经几何形图案最多,动物和人物次之。几何纹中一类为斜线、竖线或平行线,一类为斜方格、棋盘格和网纹,还有一类是叶状纹样,另外三角、锯齿、流苏也很常见。 装饰特点: (1)满饰:从口沿至底部,几乎都饰满花纹,显得丰满华美。 (2)内彩:即内壁绘彩,也有内外加彩的。 (3)点和螺旋纹:点纹的运用使装饰面产生定点与核心的效果。点的外围饰以螺旋纹产生强烈的动感,给人旋转而流畅艺术感受。 ④半山形:以首次发现于甘肃宁定县半山地区而得名,它是彩陶工艺鼎盛期的产物,是陶器中最精美的一类。(1)器形:主要是短颈广肩鼓腹的壶罐类;罐体圆而微扁,近似球形,小口,较短而略向外张的直颈与壶身形成曲线与直线的鲜明对比,造型饱满而凝重。 (2)装饰纹样:以螺旋纹,锯齿纹为主,也有贝纹、斜纹、垂弧纹,葫芦纹等,且旋纹的旋心扩大,内又装饰各种精细花纹,花纹套花纹的半山纹样更有变化的节奏美。(3)装饰特点:图案丰富且繁密,且突破以前只用黑色纹饰而出现大量红色彩绘纹样,红黑交替出现,形成更为鲜艳亮丽的装饰效果。 ⑤马厂型:是继半山型之后发展而来,发现于青海东都县马厂沿而得名。 (1)器型:造型更多样丰富,器体加高,宽度移向肩部,增加了盖、流、提梁、纽等部件,以提高器物的使用功能。其中小口双耳罐最典型。 (2)纹饰:纹饰图案主要以“直线”构成,刚健庄重并趋简略。纹饰母题有网格纹,旋纹,菱形纹,回纹等,而以“人形纹”最流行。纹饰粗犷,刚劲,豪放,注重大效果。 “人形纹”——在学术界又称蛙纹,也称“谷神纹”。早期有头、身、手、足,手足都有五指,屈腿直立;中期头部消失,只留躯干,肢节增多;晚期仅留指爪或三角折线纹。马厂“人形纹”是原始社会宗教图腾的标志 彩陶艺术特点比较表 造型 装 饰 表现 手法 艺 术风 格 距今 年代 半盆(圆鱼写实,质约

中国彩陶文化类型分类 注:1. 红色标注为主要文化类型,另外在文化类型具体断代上,部分文化类型有些资料比表格时间提前约1000—2000年。 2. 此外还有属于晚期的辛店文化、四坝文化等。 彩陶类型按照地域分布划分:

参考资料:姚江波.彩陶鉴赏与收藏)

中国彩陶文化类型分类 ------按地区分类 第一、甘肃、青海、宁夏地区的彩陶

第二、陕西泾渭流域一带的彩陶 一、老官台文化(文化一) (1)白庙等遗址 (2)北首岭下层类型 二、仰韶文化(文化二) (1)半坡类型 (2)半坡中层等遗址 (3)半坡上层类型 三、客省庄二期文化 第三、河南、陕西、山西三省邻境地区的彩陶 一、老官台文化(文化一) 二、仰韶文化(文化二) (1)东庄村等遗址 (2)庙底沟类型 (3)西王村类型 三、庙底沟二期文化(文化三) 第四、河南中部地区的彩陶 一、裴李岗文化(文化一) 二、仰韶文化(文化二) (1)仰韶文化

(2)大河村类型 (3)秦王寨类型 第五、河北中南部、河南北部地区的彩陶 一、磁山文化(文化一) 二、仰韶文化(文化二) (1)后冈类型 (2)大司空类型 第六、河套地区的彩陶 一、白泥窑子等遗址(文化一) 二、海生不浪类型(文化二) 第七、东北地区的彩陶 一、红山文化(文化一) (1)红山后等遗址 (2)石棚山等遗址 (3)白斯朗营子等遗址 二、土珠子等遗址(文化二) 第八、鲁南淮北地区的彩陶 一、北辛类型文化(文化一)

(1)青莲岗文化早期 (2)大汶口文化早期 (3)大汶口文化中期 (4)大汶口文化晚期 第九、南京、镇江地区及淮南一带的彩陶 一、青莲岗文化(文化一) 二、北阴阳营文化(文化二) 第十、太湖和钱塘江地区的彩陶 a太湖地区一带 一、马家浜文化(文化一) 二、崧泽文化(文化二) b宁波、绍兴地区 一、河姆渡一期文化 第十一、福建、台湾、广东沿海地区的彩陶a福建沿海地区 一、昙石山文化(文化一) (1)昙石山下层类型 (2)昙石山中层类型

马家窑彩陶鉴定的几个特点: 马家窑彩陶新仿的和真出土的基本上看不出有什么区别,目前世面上泛滥成灾,因为仿制比较容易,所谓马厂文化的黄陶和黑红白彩,黑用的是铁元素比较多的矿石颜料,红用的是锗元素和铁元素的矿石颜料,白自然离不开石灰,这是抄书的基本,接下来讲述自己的鉴定观点,主要还是看胎体的特征,有虫咬斑非常关键,真虫咬斑,原先是有虫爬过的痕迹,然后在陶胎上有一道白白的印痕,用指甲轻轻磕,非常脆,象干了的石灰,而颗粒非常细小聚集,剥落后留下一道比较鲜亮的印痕,有的这种石灰样的印痕非常密集,一般如果看到十件彩陶,至少会有几件这样的印痕,如果没有非常值得怀疑!再看胎体上有没有拍打痕,拍打痕象4-5把刀片聚集在一起有一定间隔的细直线痕,这种特征非常开门,再看有没有接痕,一般马厂陶在收口或半腰,或因为泥条不够而有接痕,一般接痕明显,甚至还有用泥条装饰掩盖接痕的,接痕的优劣往往能反映时代特征!如果在几件陶器上都看不到这种开门的特征,那么就要从彩上面去分辨,这更难! 在彩的分辨上很难用语言描述,只在于明暗和鲜亮上,但是有的出土的还是很鲜亮明快,至于在文饰上说区分,我认为很难区分出来,有的完全是照着做的,还有的比我们吃的都透,做出来的更诡异神秘,甚至从艺术角度去看更好,一个现代人要去模仿这种艺术当然是做的到的,而在4千多年前,我们的先人能创造出这样的艺术文明,堪称世界第一! 马家窑彩陶真伪鉴别 、白色粉末状碱性皮壳鉴别 白色粉末状碱性皮壳在彩陶上的出现,多因彩陶在含碱性、酸性化学物质较严重的地下埋放之故,形成时间长达千年以上,浸蚀从外涉内。反复清洗都会重复出现,只有用利器反复刮取,后用盐酸力口水清洗,方可达到满意的清除效果。 伪造这类皮壳者,多使用农药中的二铵、尿素、化肥或醋类含碱较强物质,再掺上水,进行多日浸泡后也会出现类似状况的皮壳,但存有刺鼻的气味,而真品内含泥土和湿阴造成的地气味,不呛人。此外,选择含碱性较强的阴湿地带,埋下伪品,经多日后也会出现白色粉末状皮壳。两类伪造方法都时间短,浸蚀浮浅,稍加清洗便会清除掉。 二、合成皮壳(俗称土锈)鉴别 地下潮湿形成的泥浆、土类、沙粒含碱物质合成后浸蚀到彩陶上面,致使彩陶局部表层出现颗粒状皮壳。由于形成时间较长,浸蚀较深,清洗很难,用酸加水反复清除方见底胎和色彩。如不得法会损坏外部绘制的颜色和纹饰。 伪造这类皮壳,多用木胶、乳胶稍加水稀释成浆状,外用不规则的刷子刷上去,内多用灌浆方式以饰其表。这类也分两种,即回窑类和不回窑类。所谓回窑,即色彩与皮壳处理后,再回到高温炉窑内烧制,这样一来,后上的色彩、皮壳坚实牢固,不易清除。而不回窑就是不经过高温炉窑处理,皮壳与色彩易清除。 鉴别此类伪造也不难。首先要知道木胶、乳胶经高温会被吸收或熔化,惟有搅拌的沙土物质尚存,但因没有浸蚀性,清洗两三次很容易掉落。用盐酸加水清洗,可以一次性清除。而不回窑一类用热水清洗就可清除。