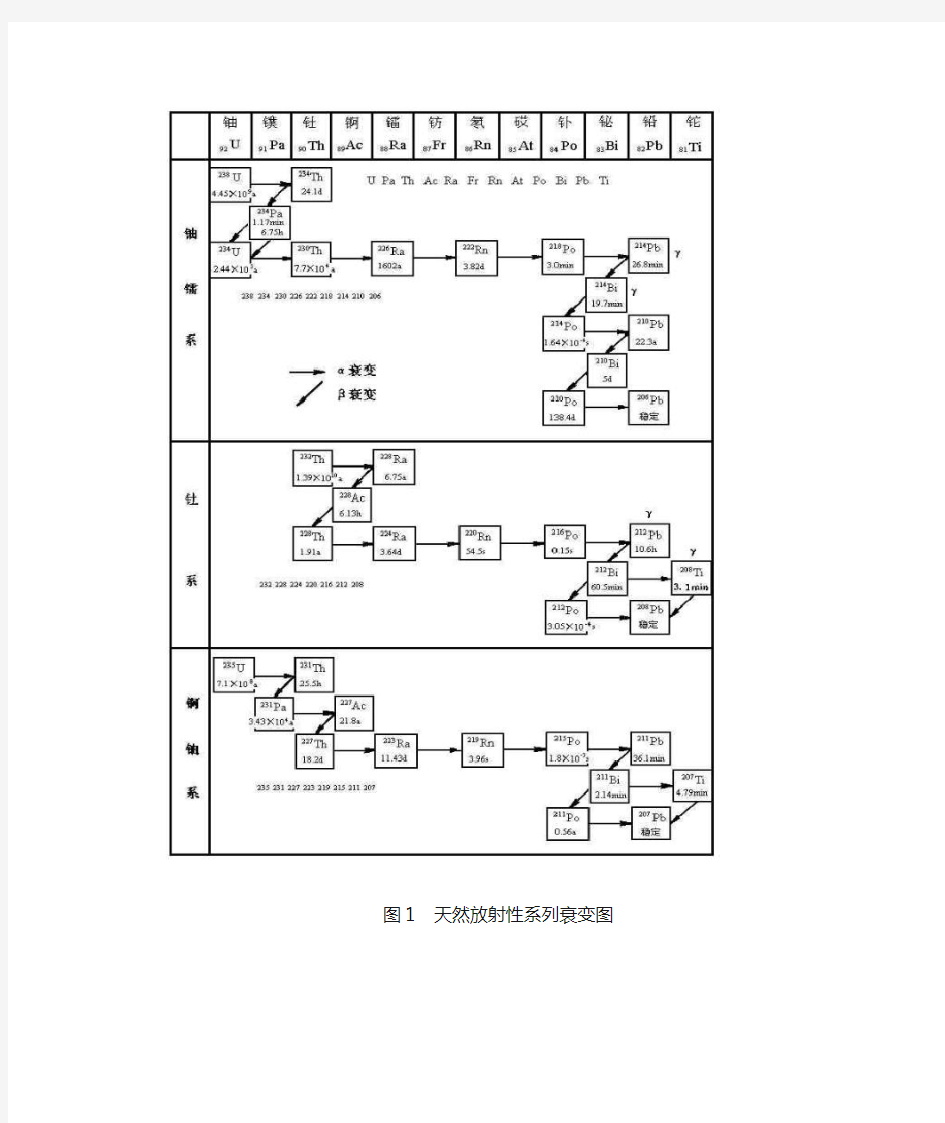

图1 天然放射性系列衰变图

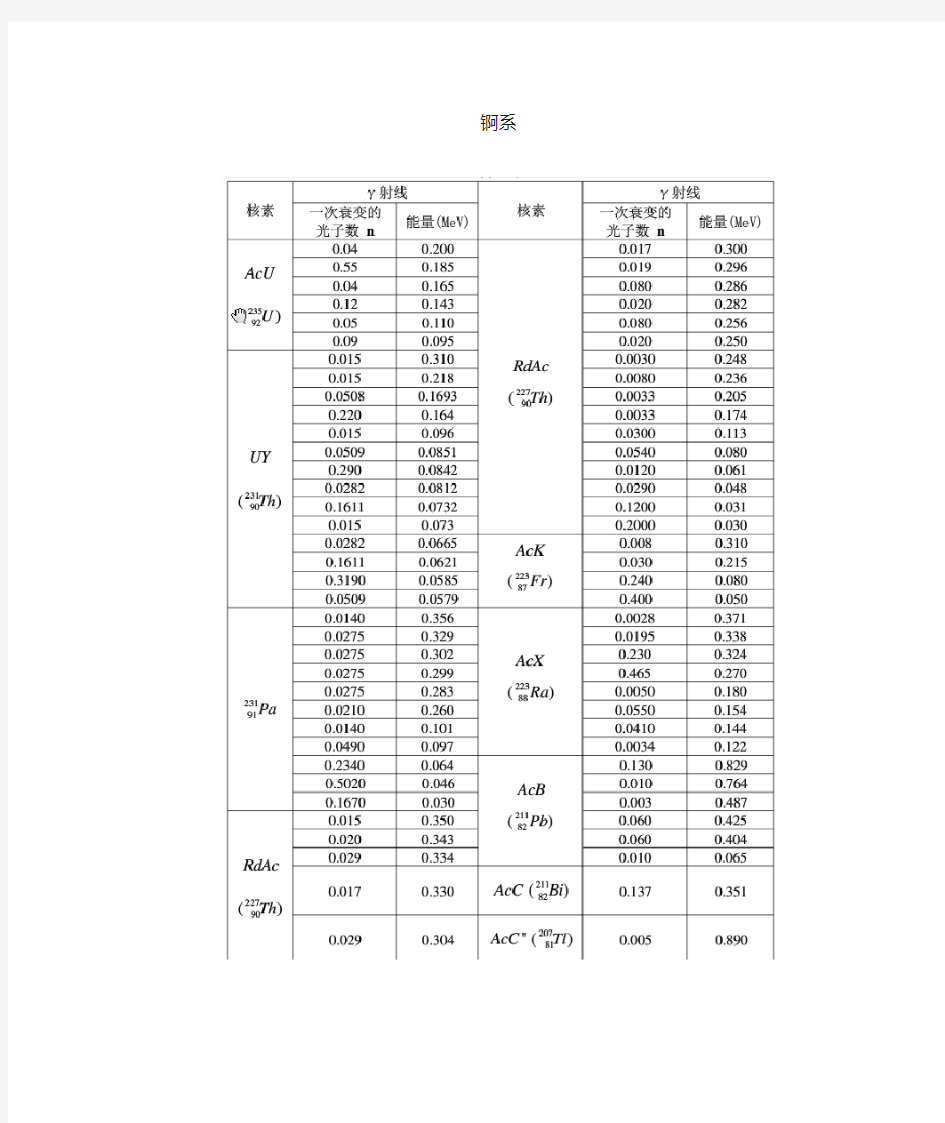

锕系

陕西省人教版物理高二选修2-3 5.1天然放射现象原子结构同步训练 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共15题;共30分) 1. (2分) (2017高一下·琼山期末) 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子内部存在() A . 电子 B . 中子 C . 质子 D . 原子核 2. (2分) (2017高二下·金凤期末) 卢瑟福预想到原子核内除质子外,还有中子的事实依据是() A . 电子数与质子数相等 B . 原子核的质量大约是质子质量的整数倍 C . 原子核的核电荷数只是质量数的一半或少一些 D . 质子和中子的质量几乎相等 3. (2分)恒星的前身是() A . 宇宙的微粒 B . 星团 C . 行星 D . 星际云或星际云中的某块星云 4. (2分) (2017高二下·巨鹿期中) 在卢瑟福的α粒子散射实验中,有少数的α粒子发生了大角度的偏转,其原因是() A . 原子中有带负电的电子,电子会对α粒子有引力的作用

B . 正电荷在原子中是均匀分布的 C . 原子的正电荷和绝大部分的质量都集中在一个很小的核上 D . 原子是可再分的 5. (2分) (2017高三上·普宁期末) 下列说法正确的是() A . 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 B . 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 C . 汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构 D . 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 6. (2分)(2017·银川模拟) 下列说法正确的是() A . 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 B . 贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在的原子核 C . 一束光照射某种金属,其频率低于该金属的截止频率时不能发生光电效应 D . 氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,核外电子的动能增大 7. (2分)(2017·新化模拟) 下列说法正确的是() A . 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律 B . α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流 C . 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 D . 发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关 8. (2分) (2017高二下·江津期中) 下列说法正确的是() A . 玻尔对氢原子光谱的研究导致原子的核式结构模型的建立

《天然放射现象》知识及题型归纳 天然放射现象是高考常考点。对该部分知识的考查主要集中在:(1)三种射线的特性及鉴别;(2)半衰期的理解及应用;(3)衰变规律及应用 一、三种射线的特性及鉴别 三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较: 如⑴、⑵图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。⑶图中γ肯定打在O点;如果α也打在O点,则β必打在O点下方;如果β也打在O点,则α必打在O点下方。 例1、如图所示,R为放射源,虚线范围内有垂直于纸面的磁声B,LL’为厚纸板,MN为荧光屏,今在屏上P点处发现亮斑,则到达P点处的放射性物质微粒和虚线范围内B 的方向分别为()

A.a粒子,B垂直于纸面向外 B.a粒子,B垂直于纸面向内 C.β粒子,B垂直于纸面向外 D.β粒子,B垂直于纸面向内 解析:由于a粒子贯穿本领很弱,只能穿透几厘米空气,因此穿透厚纸板到达屏上P 点处不可能是a粒子;由于粒子不带电,穿过B区域不会发生偏转,因此到达P点处的 也不可能是γ粒子;由此可知,到达P点处的必然是β粒子。又由于β粒子带的是负电,因此用左手定则便可判断B的方向应该是垂直于纸面向内。所以应选D。 二、半衰期的理解及应用 (1)定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间。 (2)意义:反映了核衰变过程的统计快慢程度。 (3)特征:只由核本身的因素所决定,而与原子所处的物理状态或化学状态无关。 (4)理解:搞清了对半衰期的如下错误认识,也就正确地理解了半衰期的真正含义。第一种错误认识是:N0(大量)个放射性元素的核,经过一个半衰期T,衰变了一半,再经过一个半衰期T,全部衰变完。第二种错误认识是:若有4个放射性元素的核,经过一个半衰期T,将衰变2个。事实上,N0(大量)个某种放射性元素的核,经过时间t后剩下的 这种核的个数为,而对于少量的核(如4个),是无法确定其衰变所需要的时间的。这实质上就是“半衰期反映了核衰变过程的统计快慢程度”的含义。 例2、关于半衰期,以下说法正确的是() A.同种放射性元素在化合物中的半衰期比单质中长 B.升高温度可以使半衰期缩短 C.氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩下一个 D.氡的半衰期为3.8天,4克氡原子核,经过7.6天就只剩下1克 解析:放射性元素衰变的快慢是跟原子所处的物理状态或化学状态无关,故AB错误。放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间是一种统计规律,半衰期对某一个或某几个原子核来说,是无意义的。故C错。因此,正确答案只有D。

B 物质的放射性及其应用 一、教学任务分析 1896年汤姆发现电子,从而揭示了原子并非是构成物质的最小单元,本节“天然放射性现象”进一步揭示原子核是可分的,本节容是学生认识物质结构的一个不可或缺的环节,也是部分学生深入学习“放射性衰变”的基础。 为了研究射线的性质,需要借助电场,为此学生要了解带电粒子在电场中偏转运动。因为要探讨射线粒子的电离作用,所以学生要知道电离的概念。教材对探测放射线的仪器及实验“用G-M传感器探测γ射线”作了简单介绍,不作教学要求,教材中“放射性同位素作为示踪原子”是拓展型课程中的选学容,也不属本设计的教学容。 本设计首先通过复习提问,引入课题,其次通过学生阅读教材,然后讨论,得到关于天然放射性现象的基本知识。再次通过学生阅读教材、讨论及教师讲解,梳理出三种射线的本质及其基本特点;通过老师讲解、学生倾听,使学生了解放射性的几种应用。最后,通过学生阅读教材、讨论,使学生领略居里夫人的风采。 利用放射性在诊病治疗、工业探伤等方面的应用和防护的知识,可使学生感悟科学、技术与社会的关系,介绍居里夫人等科学家为科学献身的事迹,可使学生领略科学家的崇高思想境界。 二、教学目标 1、知识与技能 (1)知道天然放射现象。 (2)知道α、β、γ射线的本质和基本特性。 (3)知道射线的基本应用与防护方法。 2、过程与方法 通过学习α、β、γ射线感受利用电场来研究微观粒子的方法 3、态度、情感与价值观 (1)通过了解放射性在诊病治疗、工业探伤等方面的应用和放射线的防护,感悟科学、技术与社会的关系。 (2)通过了解居里夫人等科学家为科学献身的事迹,领略科学家的崇高思想境界。 三、教学重点和难点

第三节天然放射现象衰变 教学目标: 1.在物理知识方面的要求. (1)理解什么是“天然放射现象”,掌握天然放射线的性质; (2)掌握原子核衰变规律,理解半衰期概念; (3)结合天然放射线的探测问题,提高学生综合运用物理知识的能力. 2.在复习过程中,适当介绍天然放射性的发现过程,以及有关科学家的事绩,对学生进行科学道德与唯物史观的教育. 教学重点: (1)衰变规律; (2)用电场和磁场探测天然射线的基本方法. 教学难点: 用力学和电学知识如何分析天然射线的性质. 教学内容: (一)引入新课 回顾法国物理学家贝可勒尔发现天然放射现象的经历,以及贝可勒尔为了试验放射线的性质,用试管装入含铀矿物插在上衣口袋中被射线灼伤、早期核物理学家多死于白血病(放射病)的故事. (二)教学过程设计 1.天然放射现象:某种物质自发地放射出看不见的射线

的现象. 2. 天然放射线的性质. 说明电离本领和贯穿本领之间的关系:α粒子是氦原子核,所以有很强的夺取其它原子的核外电子的能力,但以损失动能为代价换得原子电离,所以电离能力最强的α粒子,贯穿本领最弱;而γ光子不带电,只有激发核外电子跃迁时才会将原子电离,所以电离能力最弱而贯穿本领最强. 3. 原子核的衰变:某种元素原子核自发地放出射线粒子后,转变成新的元素原子核的现象. 4.衰变规律. (1)遵从规律: 质量数守恒(说明与“质量守恒定律”之区别); 电荷数守恒; (2)说明:γ衰变是原子核受激发产生的,一般是伴随α衰变或β衰变进行的,即衰变模式是:α+γ,β+γ,没有α+β+γ这种模式! (3)半衰期:放射性原子核衰变掉一半所用时间. 说明:某种原子核的半衰期与物理环境和化学环境无关,是核素自身性质的反映.

高中物理放射性元素的衰变 1、下列说法中正确的是(C) A.射线比射线更容易使气体电离 B.核反应堆产生的能量来自轻核的聚变 C.射线在电场和磁场中都不会发生偏转 D.太阳辐射的能量主要来源于太阳内部重核的裂变 2、关于天然放射现象,以下叙述正确的是(BC) A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小 B.衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的 C.在、、这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强 D.铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次衰变和10次衰变 3、放射性元素能自发地放出射线,变成别的元素,同时伴随核能的释放.下列表述中正确的是(CD) A.、、三种射线都是电磁波 B.在、、三种射线中电离能力最弱的是射线 C.太阳辐射的能量是由轻核聚变产生的 D.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中并大幅度降低其温度,它的半衰期不发生改变 4、目前,核反应产生的核能主要来源于U的裂变,则下列说法中正确的是(D) A.U原子核中有92个质子、143个核子 B.U的一种可能的裂变是变成两个中等质量的原子核,核反应方程为 ,说明U是由Ba和Kr组成的 C.U是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短

D.若一个铀核在裂变前后的质量亏损为,则其释放的核能为 5、8.放射性同位素可用来推算文物的“年龄”。的含量每减少一半要经过约5730年。某考古小组挖掘到一块动物骨骼,经测定还剩余1/8,推测该动物生存年代距今约为(A) A.5730×3年 B.5730×4年 C.5730×6年 D.5730×8年 6、一个氡核22286Rn衰变成钋核21884Po并放出一个粒子,其半衰期为3.8天,1g氡经过7.6天衰变掉氡的质量,以及22286Rn衰变成21884Po的过程放出的粒子是(B) A.0.25g,a粒子 B.0.75g,a粒子 C.0.25g,β粒子 D.0.75g,β粒子 7、目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素.下列有关放射性知识的说法中正确的是(B) A.U衰变成Pb要经过6次β衰变和6次α衰变 B.三种放射线中α射线的电离本领最强,γ射线的穿透本领最强 C.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的质子转化为中子时产生的 D.β射线与γ射线一样都是电磁波,但β射线穿透本领比γ射线强 8、下列四个方程中,属于衰变的是(B) A. B.

第30卷第11期2006年11月 高能物理与核物理 HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS Vol.30,No.11 Nov.,2006 133Sm和149Yb的β缓发质子衰变* 徐树威1;1)谢元祥1李占奎1许甫荣2刘红亮2 1(中国科学院近代物理研究所兰州730000) 2(北京大学技术物理系北京100871) 摘要利用40Ca+96Ru融合蒸发反应产生了近质子滴线核133Sm,配合氦喷嘴带传输系统采用“质子-γ”符合方法观测了它们的β缓发质子衰变,其中包括半衰期、质子能谱、第二代子核低位态之间的γ跃迁,并估计出衰变到第二代子核不同低位态的分支比.通过统计理论拟合上述实验数据,指认了133Sm的自旋宇称的可能范围.并用Woods-Saxon Strutinsky方法计算了限制组态的133Sm的核势能面,通过对比发现133Sm的自旋宇称可能有两种成分:5/2+和1/2?.这一结果与2001年发表的133Sm(EC+β+)衰变的简单衰变纲图是相容的.此外用同一方法分析了2001年Eur.Phys.J.A12: 1—4中发表的有关149Yb的β缓发质子衰变实验数据,由此指认了149Yb的基态自旋宇称为1/2?. 关键词β缓发质子衰变核势能面自旋宇称 1977年前苏联Dubna实验室Bogdanov等人[1]曾发表过133Sm的β缓发质子(βp)衰变的实验数据,其半衰期为(3.2±0.4)s.他们仅仅通过统计理论计算拟合缓发质子能谱,建议133Sm的自旋宇称应为5/2+. 1985年美国LBL实验室的Wilmarth等人[2]利用在线同位素分离器研究和发表过133Sm的βp衰变的实验结果,133Sm的βp衰变的半衰期为(2.8±0.2)s.他们观测到了133Smβp衰变后所产生的能量为213keV的γ射线,这条γ射线对应于第二代子核132Nd的2+→0+的跃迁.Wilmarth等人指出:如果认为133Sm的自旋宇称为5/2+,那么根据统计模型计算布居到132Nd的4+的分支比为12%,但他们并没有观测到强度相当的132Nd的4+→2+的跃迁,即398keVγ射线.因此Wilmarth等人对Bogdanov等人的建议提出了质疑. 1993年Breitenbach等人[3]报道,观测到了属于133Sm (EC+β+)衰变的能量为369.6keV和156.8keV的γ射线,它们的半衰期为(3.7±0.7)s.2001年我们[4]建议了133Sm(EC+β+)衰变的简单衰变纲图.根据Galindo-Uribarri等人[5]报道的133Pm的能级纲图,我们建议的衰变纲图中的214.5keV+x,84.5keV+x和0.0+x的能级应修改为分别对应于7/2+,5/2+和3/2+.我们注意到,这些衰变γ射线分成了无相互联系的两组.一组包括有一条84.5keVγ射线,它对应于子核133Pm的5/2+至3/2+的γ跃迁,可以认为这条γ射线是来自母核133Sm的5/2+的衰变,其半衰期为(2.8±0.5)s;另一组包括369.6和156.8keV的γ射线,其半衰期测定为(3.4±0.5)s;这两组γ射线的半衰期也有些不同. 本工作旨在对133Sm的βp衰变实验进行进一步的研究.希望能够找到它的βp衰变和(EC+β+)衰变之间的关联,以便澄清前期文献中的相关结论.另外我们还对2001年本组[6]发表的有关149Yb的βp衰变实验数据进行了统计模型分析. 本实验是在中国科学院兰州重离子加速器国家实验室进行的.实验装置请见文献[7]的图1.由SFC加速器引出的40Ca12+重离子束先穿过1.89mg/cm2厚的Havar窗,进入充满一个大气压氦气的靶室,穿过氦气层和铝降能片,最后轰击富集的金属同位素靶96Ru.靶子的富集度好于85%,其厚度约为1.4mg/cm2.束流强度约为40pnA.133Sm是通过融合蒸发2pn反应道产生的.反应产物在靶室中慢化并附着在添加剂的大分子团上,经过氦喷嘴驱动喷射到放置于收集室的传送带上.然后快速带传输系统把附着在传送带上的放 2006–01–24收稿 *国家自然科学基金(10375078,10475002)资助 1)E-mail:xsw@https://www.doczj.com/doc/8016849632.html, 1067—1070

一、原子结构与原子核 1、贝克勒尔:首次发现了铀的天然放射现象,开始认识原子核结构是复杂的。 2、居里夫妇:研究天然放射现象。 3、汤姆孙:研究阴极射线,发现电子,测得了电子的比荷e/m;提出了“枣糕模型”,在当时能解释一些实验现象。 4、密立根:油滴实验,侧得了电子的电荷量,提出了电荷量子化 5、卢瑟福:通过α粒子的散射现象,提出原子的核式结构;首先实现了人工核反应,用α粒子轰击N原子核,发现了质子。 6、查德威克:从原子核的人工转变实验研究中,发现了中子。 7、巴耳末系:H原子光谱中可见光部分规律。 8、波尔原子理论:解释H原子光谱图 二、波粒二象性 1、普朗克:提出量子概念—电磁辐射(含光辐射)的能量是不连续的,E与频率υ成正比。 2、爱因斯坦:提出了光子说并圆满的解释了光电效应。 3、康普顿:康普顿效应,光子除了具有能量之外还具有动量。 4、德布罗意:提出物质波概念,任何一种运动的物体都有一种波与之对应。 三、力 1、牛顿:动力学的奠基人,他总结和发展了前人的发现,得出牛顿定律及万有引力定律,奠定了以牛顿定律为基础的经典力学。 2、开普勒:发现了行星运动规律的开普勒三定律,奠定了万有引力定律的基础。 3、卡文迪许:巧妙的利用扭秤装置测出了万有引力常量。 4、爱因斯坦:建立了狭义相对论及广义相对论。提出了“质能方程”。 四、电与磁 1、焦耳:测定了热功当量J=4.2焦/卡,为能的转化守恒定律的建立提供了坚实的基础。研究电流通过导体时的发热,得到了焦耳定律。 2、库仑:巧妙的利用“库仑扭秤”研究电荷之间的作用,发现了“库仑定律”。 3、欧姆:在实验研究的基础上,欧姆把电流与水流等比较,从而引入了电流强度、电动势、电阻等概念,并确定了它们的关系。 4、奥斯特:通过试验发现了电流能产生磁场。 5、安培:提出了著名的分子电流假说。 6、法拉第:发现了电磁感应,亲手制成了世界上第一台发电机,提出了电磁场及磁感线、电场线的概念。 7、楞次:概括试验结果,发表了确定感应电流方向的楞次定律。

6第六节:天然放射 现象

第六节天然放射现象 白景曦 (西北师范大学第一附属中学甘肃兰州 730070) 摘要 自然界存在的物质能够自发的放出射线,这种性质称为放射性;具有放射性的元素称为放射性元素。放射性元素的原子核能够放出α粒子、β粒子和γ粒子而变成新的原子核,这种现象称为衰变。衰变遵循的规律是:质量数守恒和电荷数守恒。发生衰变的原因是原子核本身的性质决定的;衰变的快慢用半衰期来描述,半衰期由核内部本身的因素决定,与压力、温度和其他元素的化合无关。放射性的应用主要有:利用放射性同位素放出的射线;利用放射性元素做示踪原子。放射性的防护措施主要有:加厚的保护层。 关键词:天然放射现象衰变放射性的应用与防护 教学设计: 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3 引言 复习: 1.原子核由什么组成?什么是核子?什么是核力? 2.原子核的表示方法什么?质量数、质子数、中子数之间有什么关系?核电荷数、质子数、原子序数、核外电子数之间有什么关系? 引入: 通过上节课的学习我们知道原子核有复杂的结构,原子核能发生变化吗?如果能发生变化,变化的规律有哪些?本节课我们就来学习天然放射现象。新课教学: 一、天然放射现象 1.天然放射现象

1896年法国物物理学家贝克勒尔,在实验室无意把磷光物质放在包有黑纸的照相底片上,后来在使用这包照相底片时,发现照相底片已经感光,这一定是某种穿透能力很强的射线穿透黑纸式照相底片感光——思维敏捷的贝克勒尔抓住这一意外“事件”进一步探讨,发现了放射现象。揭开了探索原子核结构的序幕。 皮埃尔·居里和玛丽·居里夫人在贝克勒尔的建议下,对铀和铀的各种矿石进行了深入研究,发现了放射性极强的新元素:其中一种为了纪念她的祖国——波兰,而命名为钋(Po);另一种命名为镭(Ra)。 物质发射射线的性质称为放射性;具有放射性的元素称为放射性元素;物质自发地放射出射线的现象,叫做天然放射现象;研究发现,原子序数大于83的所有元素都能自发的放出射线;原子序数小于83的有些元素,也具有放射性。 2.放射线的研究 阅读课文P64、P67,并回答:研究三种射线的方法、三种射线的组成、性质。 小结: (1)研究三种射线的方法:利用电场和磁场、乳胶照相、威尔逊云室、气泡室、盖革—弥勒计数器等。 (2)三种射线的组成、性质 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢4

宁夏回族自治区人教版物理高二选修2-3 5.3放射性同位素的应用同步训练 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共15题;共30分) 1. (2分) (2017高二下·重庆期中) 分别用α、β、γ三种射线照射放在干燥空气中的带正电的验电器,则() A . 用α射线照射时,验电器的带电荷量将增加 B . 用β射线照射时,验电器的电荷量将先减少后增加 C . 用γ射线照射时,验电器的带电荷量将不变 D . 用三种射线照射时,验电器的电荷都将消失 2. (2分) (2017高二下·鄞州期末) 以下说法中正确的是() A . 照相机镜头表面的镀膜是光的偏振现象的应用 B . β衰变所放出的电子来自原子核外 C . γ射线是一种波长很短的电磁波 D . 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 3. (2分)(2017·西宁模拟) 下列说法中正确的是() A . 光电效应现象揭示了光具有波动性 B . 电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性 C . 重核裂变时平均每个核子释放能量要比轻核聚变时多 D . 天然放射现象使人们认识到原子具有复杂结构 4. (2分)下列说法正确的是() A . 阴极射线和β射线本质上都是电子流,都来自于原子的核外电子

B . 温度越高,黑体辐射强度的极大值向频率较小的方向移动 C . 天然放射现象的发现,让人们不知道原子核不是组成物质的最小微粒 D . 公安机关对2014年5月初南京丢失铱﹣192放射源的4名责任人采取强制措施是因为该放射源放出大剂量的射线会污染环境和危害生命. 5. (2分)现已建成的核电站发电的能量来自于() A . 天然放射性元素放出的能量 B . 人工放射性同位素放出的能量 C . 重核裂变放出的能量 D . 化学反应放出的能量 6. (2分) (2017高二下·包头期中) 关于天然放射线性质的说法正确的是() A . γ射线就是中子流 B . α射线有较强的穿透性 C . β射线是高速电子流 D . 电离本领最强的是γ射线 7. (2分)如图所示,无磁场时,电视显像管中的水平向右运动的电子束打在荧光屏正中的O点,要使电子束在竖直方向向上偏转打在P点,则管颈处偏转线圈所提供的磁场方向应该是() A . 垂直纸面向外 B . 水平向右 C . 垂直纸面向里 D . 竖直向上

【巩固练习】 一、选择题 1、(2015 北京卷)实验观察到,静止在匀强磁场中 A 点的原子核发生β衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则( ) A.轨迹 1 是电子的,磁场方向垂直纸面向外 B.轨迹 2 是电子的,磁场方向垂直纸面向外 C.轨迹 1 是新核的,磁场方向垂直纸面向里 D.轨迹 2 是新核的,磁场方向垂直纸面向里 2、某种元素具有多种同位素,反映这些同位素的质量数A 与中子数N 关系的是图( ) (A ) (B ) (C ) (D ) 3、以下是物理学史上3个著名的核反应方程( ) x+73Li →2y y+147N → x+178O y+94Be →z+12 6C x 、y 和z 是三种不同的粒子,其中z 是 A. α粒子 B .质子 C .中子 D .电子 4、(2015 北京卷)下列核反应方程中,属于α衰变的是( ) A. H O He N 1 117842147+→+ B. He Th U 4 223490238 92+→ C. n He H H 1 0423121+→+ D. e Pa Th 01-2349123490 +→ 5、表示放射性元素碘131(131 53I )β衰变的方程是 A .131127453512I Sb He →+ B .1311310 53541I Xe e -→+ C .131130153530I I n →+ D .1311301 53521I Te H →+ 6、在存放放射性元素时,若把放射性元素①置于大量水中;②密封于铅盒中;③与轻核元 素结合成化合物.则( ) A.措施①可减缓放射性元素衰变 B.措施②可减缓放射性元素衰变 C.措施③可减缓放射性元素衰变 D.上述措施均无法减缓放射性元素衰变

第一章放射性及其衰变规律 Radioactivity and discipline of disintegrating 学时:io学时 基本内容: ①基本概念:半衰期、衰变常数、放射性核素、放射性、照射量率 ②基础知识:a衰变、B衰变、丫衰变、铀系衰变特点、钍系衰变特点、锕铀系衰变特点、单个放射性核素的衰变规、掌握两个放射性核素的衰变规律及其应用、放射性活度与比活度 的单位、放射性辐射剂量单位、放射性测量的标准源和标准模型。 重点、难点:a衰变、丫衰变、铀系的衰变、单个放射性核素的衰变规律的推导、两个 放射性核素的衰变规律、放射性的测量单位及标准源。 教学思路:先介绍原子核的结构与原子核衰变的有关知识,然后重点讲解三种常见的衰 变类型和三大放射性系列以及放射性的标准源和标准模型。其中,衰变类型和三大放射性系 列等部分详细讲解。 主要参考书: ①程业勋、王南萍等编著,《核辐射场与放射性勘查》,地质出版社,2005. ②吴慧山主编《核技术勘查》,原子能出版社,1998. 复习思考题: 1、1g 238U在一秒钟内放出1.24 104个a粒子,计算238U得半衰期。 2、在一个密封玻璃瓶内,装入1g镭。放置一个氡的半衰期,瓶内积累多少氡? 3、氡衰变成RaA,现有10毫居里(mCi)氡密封于容器中,经过50h后,氡和RaA各有多少,以活度(Bq)表示。 4、为什么3射线能量是连续谱? 5、什么是放射性系平衡?什么是放射性动平衡? 2 22 2 2 2 6、Rn的半衰期是3.825d,试求Rn的衰变常数?每1mg在每秒内放出多少a粒子?合多少贝可? 7、从镭源中收集氦,假定Ra与各子体达到放射性平衡,而Ra的活度为 10 3.7 10 Bq ,试计算一年内产生多少氦?

高二物理《近代物理》测试题 说明:全卷共20小题,满分120分,考试时间100分钟 第Ⅰ卷(选择题,共60分) 一、选择题(共12小题,每小题5分,共60分) 1. 首先使人类认识到原子核可变可分的事实依据是 A. 汤姆逊发现电子 B. 卢瑟福的α粒子散射实验 C. 天然放射现象的发现 D. 原子核的人工转变 2. 氢原子辐射出一个光子后,则 A. 电子绕核旋转半径增大 B. 电子的动能增大 C. 氢原子电势能增大 D. 原子的能级值增大 3. 一束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的三束光,的金属板 a 、b 、c 上,如图,已知金属板b 有光电子放出,则 A. 板a 一定放出光电子 B. 板a 一定不放出光电子 C. 板c 一定放出光电子 D. 板c 一定不放出光电子 4. 在演示光电效应的实验中,把某种金属板连在验电器上。第一次用弧光灯直接照射金属板,验 电器的指针就张开一个角度。第二次在弧光灯和金属板之间插入一块普通的玻璃板,再用弧光灯照射金属板,验电器指针不张开,因此可以判定,使金属板产生光电效应的是弧光中的 A. 可见光成份 B. 紫外光成份 C. 红外光成份 D. 无线电波成份 5. 当某种单色光照射到金属表面时,金属表面有光电子逸出,如果光的强度减弱,频率不变,则 A. 光的强度减弱到某一最低数值时,就没有光电子逸出 B. 单位时间内逸出的光电子数减少 C. 逸出光电子的最大初动能减少 D. 单位时间内逸出的光电子数和光电子的最大初动能都要减少 6. 氢原子的核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道,可能发生的情况有 A. 放出光子,电子动能减少,原子势能增加 B. 放出光子,电子动能增加,原子势能减少 C. 吸收光子,电子动能减少,原子势能增加 D. 吸收光子,电子动能增加,原子势能减少 7. 关于卢瑟福原子核式结构理论的主要内容,下列叙述正确的是 A. 原子的中心有个核,叫原子核 B. 原子的正电荷均匀分布在整个原子中 C. 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里 D. 带负电的电子在核外绕着核旋转 8. 处于基态的氢原子在某单色光照射下,只能发出频率为υ1、υ2、υ3的三种光,且υ1<υ2<υ3, 则该照射光的光子能量为 A. h υ1 B. h υ2 C. h υ3 D. h (υ1+υ2+υ3) 9. 天然放射性元素Th 23290(钍)经过一系列α衰变和β衰变之后,变成Pb 20882(铅),下列论断正确的是 A. 铅核比钍核少8个质子 B. 铅核比钍核少24个质子 C. 衰变过程共有4次α衰变和8次β衰变 D. 衰变过程共有6次α衰变和4次β衰变 10. 某原子核内有N 个核子,其中各包含有中子n 个,当该核俘获1个中子后,放出1个α粒子和 1个β粒子,它自身转化成1个新核,可知这个新核 A. 有(n -1)个中子 B. 有(n -2)个中子 C. 核子数是(N -3)个 D. 原子序数是(N -n -2) 11. 下列说法正确的是 A. 天然放射性现象说明原子核内部有电子 B. α粒子散射实验说明原子核内具有复杂结构 C. 发现质子的核反应方程为:H O He N 1 117842147+?→?+ D. 氢原子从定态n=3跃迁到n=2,再跃迁到定态 n=1,则后一次跃迁辐射出的光子波长比前一次的长 12. 放射性元素放出的β射线是 A. 从原子中电离出来的电子 B. 原子外层电子跃迁到内层时放出的光子 C. 从原子核内放出的电子 D. 以上说法都不对 第Ⅱ卷(非选择题,共60分) 二、填空题(共4小题,每小题6分,共24分) 13. 1996年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核X A Z , 经过6次α衰变后的产物是Fm 253 100。由此,可以判定生成超重元素的原子序数和质量数分别 是 、 。 14. 如图所示,在匀强磁场中的A 点有一静止的原子核,它发生的是 衰变时, 射出的粒子以及新核作如图所示轨迹的圆周运动。据此可以确定发生衰变后新 核的运动方向向 ,若两圆半径之比为44:1,则这个放射性元素的原子序数是 。 15. 写出下列核反应方程式: ⑴查德威克用α粒子轰击铍9核发现中子: 。 ⑵钠23俘获一个中子后变为钠的同位素,这个同位素具有放射性,再进行β衰变变为一种新核,这两个核反应方程的核反应方程式分别是 、 。 16. 放射性同位素A 的半衰期为T ,另一放射性同位素B 的半衰期为T/2,在某时刻,A 的原子核 数目为N ,B 的原子核数目为8N ,那么,经过 T 后,尚未衰变的A 的原子核数目与B 的原子核数目相等,这时尚未衰变的B 的原子核数目是 。

α和β衰变专题 1 1、天然放射现象显示出() A.原子不是单一的基本粒子 B.原子核不是单一的基本粒子 C.原子内部大部分是空的 D.原子有一定的能级 2.β衰变中所放出的电子,来自() A.原子核外内层电子B.原子核内所含电子 C.原子核内中子衰变为质子放出的电子 D.原子核内质子衰变为中子放出的电子 3.α射线的本质是() A.电子流 B.高速电子流 C.光子流 D.高速氦核流 4.关于β粒子的下面说法中正确的是() A.它是从原子核放射出来的 B.它和电子有相同的性质 C.当它通过空气时电离作用很强 D.它能贯穿厚纸板 5.关于γ射线的说法中,错误的是() A.γ射线是处于激发状态的原子核放射的 B.γ射线是从原子内层电子放射出来的 C.γ射线是一种不带电的中子流 D.γ射线是一种不带电的光子流 6.A、B两种放射性元素,原来都静止在同一匀强磁场,磁场方向如图1所示,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,α与β粒子的运动方向跟磁场方向垂直,图中a、b、c、d 分别表示α粒子,β粒子以及两个剩余核的运动轨迹() A.a为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹 B.b为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹 C.b为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹 D.a为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹 7.下列关于放射性元素衰变的描述,哪些是错误的() A.原子核放出电子后,它的质量数不变而电荷数却减少1。 B.核衰变时放出的射线都是由带电粒子所组成的 C.半衰期表示放射性元素衰变的快慢,它和外界的温度、压强无关。 D.γ衰变不改变元素在周期表上的位置

8.A、B两种放射性元素,它们的半衰期分别为t A=10天,t B=30天,经60天后,测得两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比为() A.3∶1 B.48∶63 C.1∶16 D.16∶1 9.关于放射性元素原子核的衰变,下列叙述中哪些是正确的() A.γ射线是伴随α射线或β射线而发射出来的 B.半衰期的大小不随化学状态、温度等变化而变。 C.某核放出一个β粒子或α粒子后,都变成一种新元素的原子核。 D.若原来有某种放射性元素的原子核10个,则经一个半衰期后,一定有5个原子核发生了衰变。 10.放射性同位素可做示踪原子,在医学上可以确定肿瘤位置等用途,今有四种不同的放射 性同位素R、P、Q、S,它们的半衰期分别为半年、38天、15天和2天,则我们应选用的同位素应是() A.S B.Q C.P D.R 11.关于天然放射现象,下列说法正确的是( ) A.放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期 B.放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强 C.当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变 D.放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线 12.贫铀是从金属中提炼铀235以后的副产品,其主要成分为铀238,贫铀炸弹贯穿力是常规炸弹的9倍,杀伤力极大,而且残留物可长期危害环境.下列关于其残留物长期危害环境 的理由正确的是( ) A.由于爆炸后的弹片存在放射性,对环境产生长期危害 B.爆炸后的弹片不会对人体产生危害 C.铀238的衰变速率很快 D.铀的半衰期很长 13.下表给出了四种放射性同位素的辐射线和半衰期.在医疗技术中,常用放射线治疗肿瘤,其放射线必须满足:①具有较强的穿透能力,以辐射到体内的肿瘤处;②在较长时间内具有 相对稳定的辐射强度.为此所选择的放射源应为( ) 同位素钋210锝99钴60锶90 辐射线αγγβ 半衰期138天6小时5年28年 A.钋210 B.锝99 C.钴60 D.锶90

北京四中 年级:高三科目:物理期数:0108 编稿:曹树元审稿:曹树元录入:李霞 [本周教育信息] [本周教学内容] 第九章原子核 一、天然放射现象 1、1896年,法国物理学家贝克勒耳发现天然放射现象。物质发射射线的性质叫做放射性,具有放射性的元素叫做放射性元素。能自发地放出射线的现象叫做天然放射现象。例:铀或含铀的矿物质,钋镭等都是天然放射性物质。 注意:①天然放射性并不是少数元素才具有的,原子序数大于83的天然元素都具有放射性,原子序数小于83的天然元素,也有一些具 有放射性。例:24 11Na, 30 15 P等。 ②天然放射性现象的发现,打开了人们认识原子核内部世界的窗口,它不仅使人类认识到原子核也是具有结构的,而且,告诉人们原子核可以自发地转变为另一种原子核。 线,有的放射β射线,同时伴随γ射线,这时在放射性中就会同时有α、β、γ三种射线。 ②α、β、γ、粒子都是从原子核里放射出来的,但不能认为这三种粒子就是原子核的组成部分。 2、放射性元素的衰变 ①衰变:原子核由于放出某种粒子而转变为新核的变化叫原子核的衰变。 ②三个守恒:衰变过程遵守质量数守恒、电荷数守恒和能量守恒的规律。 ③两个位移定则: α衰变:M Z X→4 2 - - M Z Y+4 2 He β衰变:M Z X→M Z1+ Y+0 1- He

3、半衰期:(τ) ①半衰期:是放射性元素的原子核有半数发生衰变的时间。 ②公式:N=N 0(21 )n ,n=τ t 或m=m 0(21)n ,n=τ t N(m)为放射性元素在几个半衰期后的原子核个数(质量)。N 0(m 0)为放射性元素的初始原子核数(质量),n 为半衰期的倍数。 注意:①放射性元素衰变的速率是由核内部本身的因素决定的,而跟原子所处的物理状态(温度、压强、速度、受力等)和化学状态(单质、化合物等)无关。 ②放射性元素的衰变规律是统计规律,只适用于含有大量原子的样品(对有限数核不适用,不能由半衰期推算放射性样品完全衰变的寿命期)。 二、探测放射线的方法(简介) 1、云室(威尔逊) 2、计数器(盖革) 3、乳胶照相: 三、原子核的人工转变 1、质子的发现: 早在1915年,卢瑟福的学生马斯登就观察到了用α粒子轰击氢气时会产生不寻长的长射程粒子,一种可能的解释是这种粒子是氢核,因为这里是用α粒子轰击氢时常常出现的现象。卢瑟福没有轻易作出结论,而是耐心地进行实验研究,以便弄那些粒子到底是氮核、氦核还是氢核,实验要在荧光屏前观察和设计微弱的闪烁,条件是相当艰苦的,经过了三年多的时间,在1919年夏,他才总结了α粒子与氢原子的碰撞现象,对氮原子核的人工转变作了无可置疑的结论。其核反应 方程是:147N+4 2He → 8 17 O+11H 2、中了的发现: 1920年,卢瑟福预言:可能有一种质量与质子相近的不带电的中性粒子存在,他把这种粒子叫中子。在中子发现之前,摆在物理学家们面前的问题是:要么α粒子轰击铍发出的是γ光子,它在跟质子的碰撞中能量和动量不再守恒;要么α粒子轰击铍发出的射线不是γ光子而是一种新粒子。在约里奥·居里夫妇的实验中,中子已经出现了,但他们不能识别它,一项划时代的发现,就这样从他们手中溜走了。查德威克运用了能量和动量守恒定律,科学地分析了实验结果,终于发现了中子。可见,能的转化和守恒定律在物理学发展中起着多么重要 的作用。发现中子的核反应方程是:94Be+42He →126C+1 0n 、中子不带电

高中物理人物总结 必修一 【亚里士多德】①认为物体下落的快慢是由它们质量决定; ②认为必须有力作用在物体上才能使物体运动,没有力的作用,物体就静止在一个地方。 【伽利略】①意大利的著名物理学家;伽利略时代的仪器、设备十分简陋,技术也比较落后,但伽利略巧妙地运用科学的推理,给出了匀变速运动的定义,导出 S 正比于 t 2并给以实验检验;推断并检验得出,无论物体轻重如何,其自由下落的快慢是相同的; ②通过斜面理想实验,推断出物体如不受外力作用将维持匀速直线运动的结论。即力不是维持物体运动的原因。后由牛顿归纳成惯性定律。伽利略的科学推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一。 【胡克】英国物理学家;发现了胡克定律(F 弹=k x ) 【牛顿】英国物理学家;动力学的奠基人,他总结和发展了前人的发现,得出牛顿定律及万有引力定律,奠定了以牛顿定律为基础的经典力学。 必修二 【托勒密】认为地球是宇宙的中心。 【哥白尼】认为行星和地球绕太阳做匀速圆周运动,只有月球绕地球运动,由于地球的自转,我们看到了太阳、月亮和众星由东向西运动。 【第谷】天才的测量家,行星位置的测量,他的测量结果为哥白尼学说提供了关键性的支持。 【开普勒】丹麦天文学家;研究了丹天文学家第谷的行星的观测记录,发现了行星运动规律的开普勒三定律,奠定了万有引力定律的基础。 【卡文迪许】英国物理学家;巧妙的利用扭秤装置测出了万有引力常量。 选修3-1 【焦耳】英国物理学家;研究电流通过导体时的发热,得到了焦耳定律Q=I 2Rt 【开尔文】英国科学家;创立了把-273℃作为零度的热力学温标。 【库仑】法国的,巧妙的利用“库仑扭秤”研究电荷之间的作用,发现了“库仑定律”。2r q k Q F = 【密立根】美国科学家;利用带电油滴在竖直电场中的平衡,得到基本电荷e C 19106.1-?= 【欧姆】德国物理学家;在实验研究的基础上,欧姆把电流与水流等比较,从而引入了电流强度、电动势、电阻等概念,并确定了它们的关系。R=U/I ,E=Ir+IR (闭合欧姆定律) 【奥斯特】丹麦科学家;通过试验发现了电流能产生磁场。 【安培】法国科学家;提出了著名的分子电流假说。 【洛仑兹】提出了著名的洛伦兹力公式。垂直匀强磁场射入的电荷受到的洛仑兹力F=qv B 选修3-2 【法拉第】①英国科学家;发现了电磁感应现象,得出电磁感应定律,SB =Φ,t n ??Φ=E ②亲手制成了世界上第一台发电机,提出了电磁场及磁感线、电场线的概念。 【楞次】德国科学家;概括试验结果,发表了确定感应电流方向的楞次定律。 【麦克斯韦】英国科学家;总结前人研究电磁感应现象的基础上,提出磁场变化时会在空间产生一种电场,电场变化时在空间产生磁场,预言了电磁波的存在,并认为光也是一种电磁波,赫兹在实验中证实了这种假说。 【赫兹】德国科学家;在麦克斯韦预言电磁波存在后二十多年,第一次用“电火花”实验证实了电磁波的存在,测得电磁波传播速度等于光速,证实了光是一种电磁波。

最新整理高三生物教案天然放射现象天然放射现象 一、教学目标 1.在物理知识方面的要求. (1)理解什么是“天然放射现象”,掌握天然放射线的性质; (2)掌握原子核衰变规律,理解半衰期概念; (3)结合天然放射线的探测问题,提高学生综合运用物理知识的能力. 2.在复习过程中,适当介绍天然放射性的发现过程,以及有关科学家的事绩,对学生进行科学道德与唯物史观的教育. 二、重点、难点分析 1.重点. (1)衰变规律; (2)用电场和磁场探测天然射线的基本方法. 2.难点:用力学和电学知识如何分析天然射线的性质. 三、主要教学过程 (一)引入新课 回顾法国物理学家贝可勒尔发现天然放射现象的经历,以及贝可勒尔为了试验放射线的性质,用试管装入含铀矿物插在上衣口袋中被射线灼伤、早期核物理学家多死于白血病(放射病)的故事. (二)教学过程设计 天然放射性. 1.天然放射现象:某种物质自发地放射出看不见的射线的现象. 2.原子核的衰变:某种元素原子核自发地放出射线粒子后,转变成新的元素

原子核的现象. 3.天然放射线的性质.(见下页表) 说明电离本领和贯穿本领之间的关系:α粒子是氦原子核,所以有很强的夺取其它原子的核外电子的能力,但以损失动能为代价换得原子电离,所以电离能力最强的α粒子,贯穿本领最弱;而γ光子不带电,只有激发核外电子跃迁时才会将原子电离,所以电离能力最弱而贯穿本领最强. 4.衰变规律. (1)遵从规律: 质量数守恒(说明与“质量守恒定律”之区别); 电荷数守恒; 动量守恒; 能量守恒. 说明:γ衰变是原子核受激发产生的,一般是伴随α衰变或β衰变进行的,即衰变模式是:α+γ,β+γ,没有α+β+γ这种模式! (3)半衰期:放射性原子核衰变掉一半所用时间. 说明:某种原子核的半衰期与物理环境和化学环境无关,是核素自身性质的反映. 例1平衡下列衰变方程: 分析:因为α衰变改变原子核的质量数而β衰变不能,所以应先从判断α衰变次数入手: 每经过1次α衰变,原子核失去2个基本电荷,那么,钍核经过6次α衰变后剩余的电荷数与铅核实际的电荷数之差,决定了β衰变次数: 答案:6,4.