带通信号的采样与重建

一、带通采样定理的理论基础

基带采样定理只讨论了其频谱分布在(0,H f )的基带信号的采样问题。作为接收机的模数转换来说:接收信号大多为已调制的射频信号。射频信号相应的频率上限远高于基带信号的频率上限。这时如果想采用基带采样就需要非常高的采样速率!这是现实中的A/D 难以实现的。这时,低通采样定理已经不能满足实际中的使用要求。

带通采样定理是适用于这样的带通信号的采样理论基础,下面给出定理。

带通采样定理:设一个频率带限信号()x t 其频带限制在(,)L H f f 内,如果其采样速率s f 满足式:

s f =

2()21L H f f n ++ (2-1) 式中, n 取能满足2()s H L f f f ≥-的最大整数(0,1,2…)

,则用s f 进行等间隔采样所得到的信号采样值()s x nT 能准确的确定原信号()x t 。

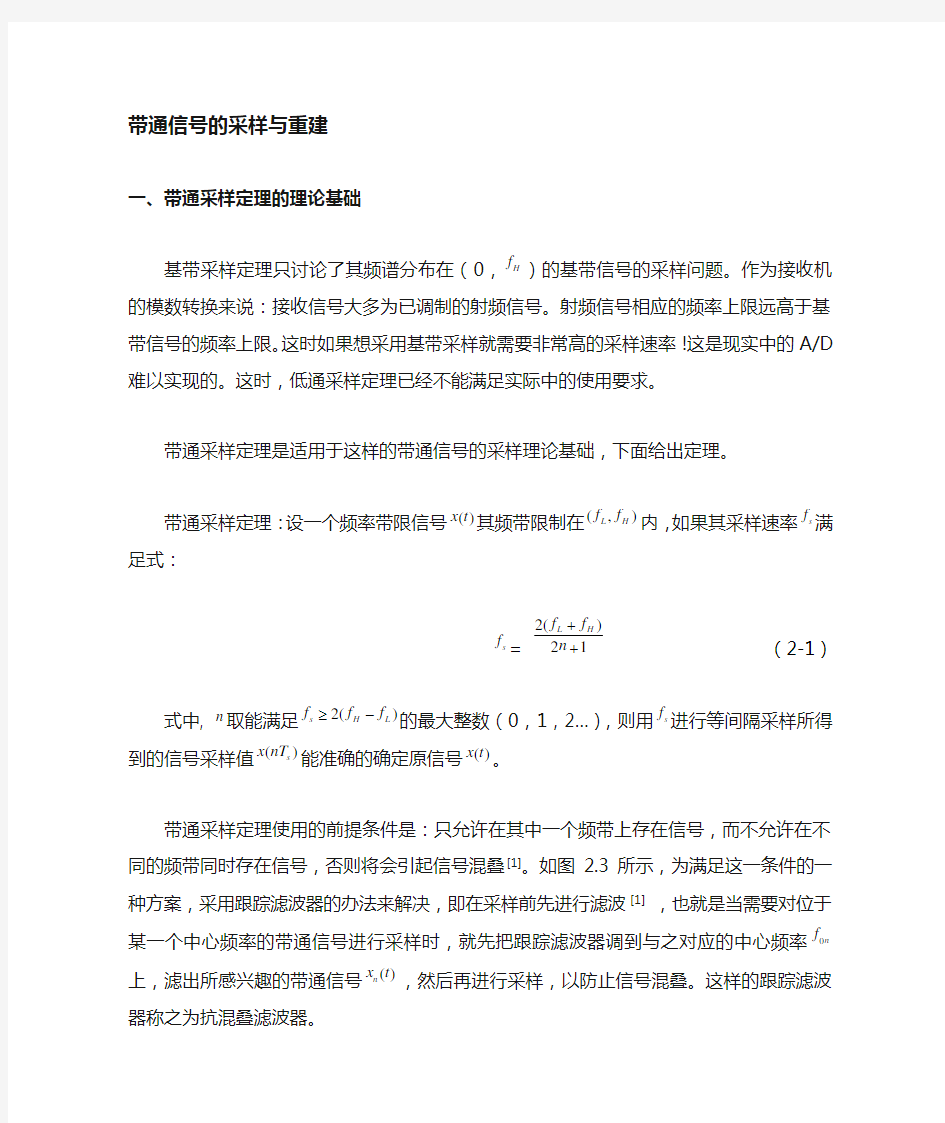

带通采样定理使用的前提条件是:只允许在其中一个频带上存在信号,而不允许在不同的频带同时存在信号,否则将会引起信号混叠[1]。如图2.3所示,为满足这一条件的一种方案,采用跟踪滤波器的办法来解决,即在采样前先进行滤波[1] ,也就是当需要对位于某一个中心频率的带通信号进行采样时,就先把跟踪滤波器调到与之对应的中心频率0n f 上,滤出所感兴趣的带通信号()n x t ,然后再进行采样,以防止信号混叠。这样的跟踪滤波器称之为抗混叠滤波器。

图2.3 带通信号采样

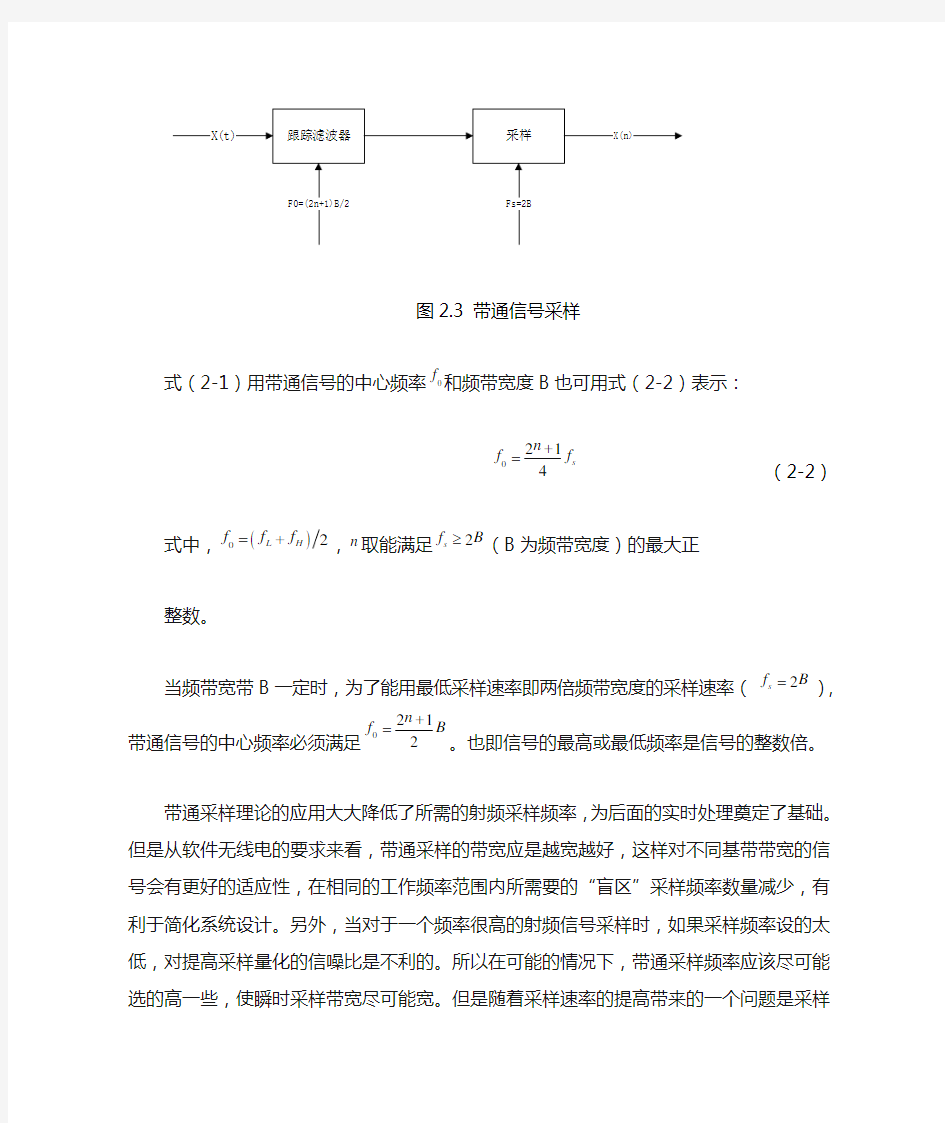

式(2-1)用带通信号的中心频率0f 和频带宽度B 也可用式(2-2)表示:

0214

s n f f += (2-2)

式中,()02L H f f f =+,n 取能满足2s f B ≥(B 为频带宽度)的最大正

整数。

当频带宽带B 一定时,为了能用最低采样速率即两倍频带宽度的采样速率(2s f B =),带通信号的中心频率必须满足0212

n f B +=。也即信号的最高或最低频率是信号的整数倍。 带通采样理论的应用大大降低了所需的射频采样频率,为后面的实时处理奠定了基础。但是从软件无线电的要求来看,带通采样的带宽应是越宽越好,这样对不同基带带宽的信号会有更好的适应性,在相同的工作频率范围内所需要的“盲区”采样频率数量减少,有利于简化系统设计。另外,当对于一个频率很高的射频信号采样时,如果采样频率设的太低,对提高采样量化的信噪比是不利的。所以在可能的情况下,带通采样频率应该尽可能选的高一些,使瞬时采样带宽尽可能宽。但是随着采样速率的提高带来的一个问题是采样后的数据流速率很高。因此一个实际的无线电通信带宽一般为几千赫兹到几百赫兹。实际对单信号采样时采样率是不高的。所以对这种窄带信号的采样数据流降速是完全可能的。多速率信号处理技术为这种降速处理实现提供了理论依据。

二、带通采样过程

待采样信号为中频是100MHz ,带宽为2MHz 的带通信号:

fc0=100e6; //中频频率

fc1=99e6; //信号一的频率

fc2=101e6; //信号二的频率

fs1=3e6; //欠采样的采样频率

fs2=4e6; //临界采样采样频率

fs3=6e6; //大于2倍带宽的采样速率

f0=250e6 //用以模拟连续信号的离散信号采样速率(远大于nyquist 率)

t=0:1/f0:1e-6;

xt0=2*cos(2*pi*fc1*t)+4*cos(2*pi*fc2*t);

待采样信号的波形和频谱如图所示:

图1 原信号波形及频谱

按照如上的三种采样频率对待采样信号进行采样,得到的三个信号及其幅度谱如图所示:1)欠采样条件下得到的采样信号:

图2 欠采样信号的波形及幅度谱2) 临界采样:

图3 临界采样信号的波形及幅度谱3)满足采样条件的采样信号

图4 正常采样信号的波形及幅度谱

三、信号重建

1)

设计通带为99~101MHz的4阶巴特沃兹一型IIR滤波器来作为信号恢复的模拟滤波器,滤波器的设计过程及幅频响应特性如图所示:

fs=250e6;

N=4;

figure(6);

Wn = [0.792 0.808];

[b,a]=butter(N,Wn,'bandpass');

[h,w]=freqz(b,a);

plot(w/pi*fs/2,abs(h)); grid;

title('Amplitude Response');

xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Amplitude');

图1 滤波器的幅度响应

2)

将三种采样信号的到的数据流通过信号恢复滤波器,即上述的巴特沃兹一型滤波器,得到的结果如下:

图2欠采样恢复

图3 临界采样恢复

图3 正常采样恢复

四、结果分析

从结果可见:欠采样信号进行恢复时,从信号完整角度进行观察便可以发现信号的不同,缺少了原信号的部分信息。而临界采样信号的恢复,在信号周期上有一定的变化,比原信号的信息有所丢失。正常采样下的信号可以恢复出原信号一个完整周期的频谱。但由于所选取信号长度的问题,没能恢复全部信号,但这已经能够证明带通采样定理的正确性,即采样后的信号没有丢失原信号的信息。

附:

%′?í¨2é?ù?¨àíμ??é?¤%

%′?í¨?DD??μ?ê?afc=100MHz,D?o??μ?ê?af1=99MHzoíf2=101MHz%

%2é?ù?ù?ê·?±e?a3MHz?¢4MHz?¢6MHz%

%%%% B=2MHz,àí??é?μ±2é?ù?μ?ê′?μ??t±?′??íê±£oD?o?μ??μ?×2??á?ìμt?£%%%% clear all; clc; close all;

fc0=100e6;

fc1=99e6; %D?o?1μ??μ?ê

fc2=101e6; %D?o?2μ??μ?ê

fs1=3e6; %μíóú?t±?′??íμ?2é?ù?μ?ê

fs2=4e6; %áù??2é?ù?μ?ê

fs3=6e6; %′óóú?t±?′???μ?2é?ù?μ?ê

f0=250e6;%±íê??-D?o?μ?2é?ù?μ?ê£?±è??2é?ù?μ?ê??ò???êyá???

%%%μíí¨2é?ù?¨àíμ?2é?ù×÷?a?-?£?aD?o?%%%

t=0:1/f0:1e-6;

N=1e-6*f0;

xt0=2*cos(2*pi*fc1*t)+4*cos(2*pi*fc2*t);

figure(1);

subplot(2,1,1);

plot(t,xt0);

title('′y2é?ùD?o?2¨D?');

xlabel('x');ylabel('xt');

yjw0=fft(xt0,N);

absy0=abs(yjw0);

f=(0:N-1)*f0/N;

subplot(2,1,2);

plot(f,absy0);

title('′y2é?ùD?o??μ?×')

xlabel('êy×??μ?ê');ylabel('·ù?è?×') %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%′?í¨2é?ù?¨àí??μ??·2é?ù2¨D??°?μ?×%%%

t=0:1/fs1:5e-5;

N=5e-5*fs1;

xts1=2*cos(2*pi*fc1*t)+4*cos(2*pi*fc2*t);

figure(2);

subplot(2,1,1);

plot(t,xts1);

title('?·2é?ùD?o?2¨D?');

xlabel('x');ylabel('xt');

yjws1=fft(xts1,N);

absys1=abs(yjws1);

f=(0:N-1)*fs1/N;

subplot(2,1,2);

plot(f,absys1);

xlabel('êy×??μ?ê');ylabel('·ù?è?×')

title('?·2é?ùD?o??μ?×') %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%′?í¨2é?ù?¨àí??áù??2é?ùμ?2¨D??°?μ?×%%%

t=0:1/fs2:5e-5;

N=5e-5*fs2;

xts2=2*cos(2*pi*fc1*t)+4*cos(2*pi*fc2*t);

figure(3);

subplot(2,1,1);

plot(t,xts2);

title('áù??2é?ùD?o?2¨D?');

xlabel('x');ylabel('xt');

yjws2=fft(xts2,N);

absys2=abs(yjws2);

f=(0:N-1)*fs2/N;

subplot(2,1,2);

plot(f,absys2);

xlabel('êy×??μ?ê');ylabel('·ù?è?×')

title('áù??2é?ùD?o??μ?×'); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%′óóúáù??2é?ù?μ?êμ?′?í¨2é?ùμ?2¨D??°?μ?×%%%

t=0:1/fs3:5e-5;

N=5e-5*fs3;

xts3=2*cos(2*pi*fc1*t)+4*cos(2*pi*fc2*t);

figure(4);

subplot(2,1,1);

plot(t,xts3);

title('′óóúáù??2é?ùD?o?2¨D?');

xlabel('x');ylabel('xt');

yjws3=fft(xts3,N);

absys3=abs(yjws3);

f=(0:N-1)*fs3/N;

subplot(2,1,2);

plot(f,absys3);

xlabel('êy×??μ?ê');ylabel('·ù?è?×')

title('′óóúáù??2é?ùD?o??μ?×');

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

fs=250e6;

N=4;

figure(6);

Wn = [0.792 0.808];

[b,a]=butter(N,Wn,'bandpass');

[h,w]=freqz(b,a);

plot(w/pi*fs/2,abs(h)); grid;

title('Amplitude Response');

xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Amplitude');

%%%?·2é?ùD?o?μ????′%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% figure(7);

yrets1=filter(b,a,xts1);

plot(yrets1);

title('?·2é?ù???′')

%%%%%áù??2é?ùD?o?μ????′%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% figure(8);

yrets2=filter(b,a,xts2);

plot(yrets2);

xlabel('t');ylabel('xt_rebuild');

title('áù??2é?ù???′')

%%%%%%?ú×?2é?ù?¨àíD?o?μ????′%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% figure(9);

yrets3=filter(b,a,xts3);

plot(yrets3);

xlabel('t');ylabel('xt_rebuild');

title('?y3£2é?ù???′')

数学课本中的定理、公式、结论的证明 数学必修一 第一章 集合(无) 第二章 函数(无) 第三章 指数函数和对数函数 1.对数的运算性质: 如果 a > 0 , a 1, M > 0 ,N > 0, 那么 (1)log ()log log a a a MN M N =+; (2)log log -log a a a M M N N =; (3)log log ()n a a M n M n R =∈. 根据指数幂的运算性质证明对数的运算性质 证明:(性质1)设log a M p =,log a N q =,由对数的定义可得 p M a =,q N a =, ∴p q p q MN a a a +=?=, ∴log ()a MN =p q +, 即证得log log log a a a MN M N =+. 证明:(性质2)设log a M p =,log a N q =, 由对数的定义可得 p M a =,q N a =, ∴ q p q p a a a N M -==, ∴q p N M a -=log , 即证得log log -log a a a M M N N =. 证明(性质3)设log a M p =,由对数的定义可得 p M a =, ∴n np M a =, ∴log n a M np =, 即证得log log n a a M n M =.

第四章函数应用(无) 数学必修二 第一章立体几何初步 直线与平面、平面与平面平行、垂直的判定定理与性质定理的证明. 1、直线与平面平行的判定定理 若平面外一条直线与此平面内一条直线平行,则该直线与此平面平行. 2、平面与平面平行的判定定理 如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行.

梅涅劳斯定理范文 梅涅劳斯定理 定理叙述 设X、Y、Z分别在△ABC的BC、CA、AB所在直线上,则X、Y、Z 共线的充要条件是(AZ/ZB)*(BX/XC)*(CY/YA)=1 注意: 最简单的证明(张景中院士说过“做足够多的三角形可以解任何几何题”。等价说法是“做足够多的垂线可以解任何几何题”)证明:过ABC三点向三边引垂线AA'BB'CC', AD:DB=AA':BB' BE:EC=BB':CC' CF:FA=CC':AA' 所以(AF/FB)×(BD/DC)×(CE/EA)=1 一应用梅涅劳斯定理 1.定理的条件已经具备,正向或反向应用定理。 例:过三角形外接圆上异于三角形顶点的任意一点作三边的垂线,则三垂足共线。(此线常称为西姆松线)。分析:目标明确,写出比例式就行了。 例:不等边三角形的三条外角平分线与对边延长线的交点共线。 例: 分析:直线若平行于BC,则命题显然成立。若不平行,则作出直线与直线BC的交点是非常自然的。

例: 如图在三角形三边取相同比例的分点。中间黑色三角形面积等于白色面积,求边上的分点比例。 分析:没啥好分析的。 总结:用定理要选取三角形和截线。目标中共线的三个点所在的直线上,一般不会包含所选取的三角形的边。 2.几个不适合用梅氏定理的例子。 例: 如图锐角x的两条边上取A,B两点。甲乙二人分别从A,B出发沿箭头方向前进。保持速度不变。证明两人以及锐角顶点组成的三角形垂心在某直线上运动。分析:本题具备定理的基本图形,并且目标是证明共线。但此处不可使用梅氏定理。因为垂心所在的定直线一般是不过锐角顶点的。那么我们取几个时刻的垂心呢?两个就够了。只要证明这两个垂心连线的斜率只与两人的速度比有关…… 总结:用数学定理要看定理中的条件部分,估计计算复杂程度。比如逆定理条件是共线,不共线则不可使用逆定理。 例: 两个线段上的点列如图连线得到交点。证明三个交点共线。用梅氏定理的证明见初三仁华课本。这里绕个路证明此题。首先,下面这个事实有用。 x,y,z,w等8个数看作所在点横坐标。(用了定比分点)

勾股定理的证明 【证法1】(课本的证明) a 、 b ,斜边长为 c ,再做三 个边长分别为a 、b 、c 的正方形,把它们像上图那样拼成两个正方形. 从图上可以看到,这两个正方形的边长都是a + b ,所以面积相等. 即 ab c ab b a 21 4214222?+=?++,整理得222c b a =+. 【证法2】(邹元治证明) 以a 、b 为直角边,以c 为斜边做四个全等的直角三角形,则每个直角三角形的面积 等于ab 21.把这四个直角三角形拼成如图所示形状,使A 、E 、B 三点在一条直线上,B 、F 、 C 三点在一条直线上,C 、G 、D 三点在一条直线上. ∵Rt ΔHAE ≌Rt ΔEBF, ∴∠AHE = ∠BEF . ∵∠AEH + ∠AHE = 90o, ∴∠AEH + ∠BEF = 90o. ∴∠HEF = 180o―90o= 90o. ∴ 四边形EFGH 是一个边长为c 的 正方形. 它的面积等于c 2. ∵Rt ΔGDH ≌Rt ΔHAE, ∴∠HGD = ∠EHA . ∵∠HGD + ∠GHD = 90o, ∴∠EHA + ∠GHD = 90o. 又∵∠GHE = 90o, ∴∠DHA = 90o+ 90o= 180o. ∴ABCD 是一个边长为a + b 的正方形,它的面积等于()2 b a +. ∴ ()2 22 14c ab b a +?=+. ∴2 2 2 c b a =+.

以a 、b 为直角边(b>a ), 以c 为斜 边作四个全等的直角三角形,则每个直角 三角形的面积等于ab 21. 把这四个直角三 角形拼成如图所示形状. ∵Rt ΔDAH ≌ Rt ΔABE, ∴∠HDA = ∠EAB . ∵∠HAD + ∠HAD = 90o, ∴∠EAB + ∠HAD = 90o, ∴ ABCD 是一个边长为c 的正方形,它的面积等于c 2. ∵EF = FG =GH =HE = b ―a , ∠HEF = 90o. ∴EFGH 是一个边长为b ―a 的正方形,它的面积等于()2 a b -. ∴()22 214c a b ab =-+?. ∴2 2 2 c b a =+. 【证法4】(1876年美国总统Garfiel d 证明) 以a 、b 为直角边,以c 为斜边作两个全等的直角三角形,则每个直角三角形的面 积等于ab 21. 把这两个直角三角形拼成如图所示形状,使A 、E 、B 三点在一条直线上. ∵Rt ΔEAD ≌Rt ΔCBE, ∴∠ADE = ∠BEC . ∵∠AED + ∠ADE = 90o, ∴∠AED + ∠BEC = 90o. ∴∠DEC = 180o―90o= 90o. ∴ΔDEC 是一个等腰直角三角形, 它的面积等于221c . 又∵∠DAE = 90o, ∠EBC = 90o, ∴ AD ∥BC . ∴ABCD 是一个直角梯形,它的面积等于()2 21 b a +. ∴()2 2212122 1 c ab b a +?=+. ∴2 22c b a =+.

(经典)高中数学正弦定理的五种全证明方法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

高中数学正弦定理的五种证明方法 ——王彦文 青铜峡一中 1.利用三角形的高证明正弦定理 (1)当?ABC 是锐角三角形时,设边AB 上的高是CD ,根据锐角三角函数的定义,有=sin CD a B ,sin CD b A =。 由此,得 sin sin a b A B = ,同理可得 sin sin c b C B = , 故有 sin sin a b A B = sin c C = .从而这个结论在锐角三角形中成立. (2)当?ABC 是钝角三角形时,过点C 作AB 边上的高,交AB 的延长线于点D ,根据锐角三角函数的定义,有=∠=∠sin sin CD a CBD a ABC ,sin CD b A = 。由此,得 = ∠sin sin a b A ABC ,同理可得 = ∠sin sin c b C ABC 故有 = ∠sin sin a b A ABC sin c C = . 由(1)(2)可知,在?ABC 中, sin sin a b A B = sin c C = 成立. 从而得到:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比值相等,即 sin sin a b A B = sin c C = . 2.利用三角形面积证明正弦定理 已知△ABC,设BC =a, CA =b,AB =c,作AD⊥BC,垂足为D 则Rt△ADB 中,AB AD B =sin ∴S △ABC =B ac AD a sin 2121=?同理,可证 S △ABC =A bc C ab sin 21 sin 21= ∴ S △ABC =B ac A bc C ab sin 2 1 sin 21sin 21== 在等式两端同除以ABC,可得b B a A c C sin sin sin ==即C c B b A a sin sin sin ==. 3.向量法证明正弦定理 (1)△ABC 为锐角三角形,过点A 作单位向量j 垂直于AC ,则j 与AB 的夹角为90°-A ,j 与 CB 的夹角为90°-C 由向量的加法原则可得 AB CB AC =+ a b D A B C A B C D b a D C B A

香农采样定理 采样定理,又称香农采样定理,奈奎斯特采样定理,是信息论,特别是通讯与信号处理学科中的一个重要基本结论.E. T. Whittaker(1915年发表的统计理论),克劳德·香农与Harry Nyquist都对它作出了重要贡献。另外,V. A. Kotelnikov 也对这个定理做了重要贡献。 采样是将一个信号(即时间或空间上的连续函数)转换成一个数值序列(即时间或空间上的离散函数)。采样定理指出, 如果信号是带限的,并且采样频率高于信号带宽的一倍,那么,原来的连续信号可以从采样样本中完全重建出来。 带限信号变换的快慢受到它的最高频率分量的限制,也就是说它的离散时刻采样表现信号细节的能力是有限的。采样定理是指,如果信号带宽小于奈奎斯特频率(即采样频率的二分之一),那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号。高于或处于奈奎斯特频率的频率分量会导致混叠现象。大多数应用都要求避免混叠,混叠问题的严重程度与这些混叠频率分量的相对强度有关。 采样简介 从信号处理的角度来看,此采样定理描述了两个过程:其一是采样,这一过程将连续时间信号转换为离散时间信号;其二是信号的重建,这一过程离散信号还原成连续信号。 连续信号在时间(或空间)上以某种方式变化着,而采样过程则是在时间(或空间)上,以T为单位间隔来测量连续信号的值。T称为采样间隔。在实际中,如果信号是时间的函数,通常他们的采样间隔都很小,一般在毫秒、微秒的量级。采样过程产生一系列的数字,称为样本。样本代表了原来地信号。每一个样本都对应着测量这一样本的特定时间点,而采样间隔的倒数,1/T即为采样频率,fs,其单位为样本/秒,即赫兹(hertz)。 信号的重建是对样本进行插值的过程,即,从离散的样本x[n]中,用数学的方法确定连续信号x(t)。 从采样定理中,我们可以得出以下结论: 如果已知信号的最高频率f H,采样定理给出了保证完全重建信号的最低采样频率。这一最低采样频率称为临界频率或奈奎斯特频率,通常表

余弦定理的证明方法大全 (共十种方法) 一、余弦定理 余弦定理:三角形任何一边的平方等于其他两边平方的和减去这两边与他们夹角的余弦的积的两倍,即在ABC ?中,已知AB c =,BC a =,CA b =,则有 2222cos a b c bc A =+-, 2222cos b c a ca B =+-, 2222cos c a b ab C =+-. 二、定理证明 为了叙述的方便与统一,我们证明以下问题即可: 在ABC ?中,已知AB c =,AC b =,及角A ,求证:2222cos a b c bc A =+-. 证法一:如图1,在ABC ?中,由CB AB AC =-可 得: ()()CB CB AB AC AB AC ?=-?- 22 2AB AC AB AC =+-? 222cos b c bc A =+- 即,2222cos a b c bc A =+-. 证法二:本方法要注意对A ∠进行讨论. (1)当A ∠是直角时,由22222222cos 2cos90b c bc A b c bc b c a +-=+-?=+=知结论成立. (2)当A ∠是锐角时,如图2-1,过点C 作CD AB ⊥,交AB 于点D ,则 在Rt ACD ?中,cos AD b A =,sin CD b A =. 图1

从而,cos BD AB AD c b A =-=-. 在Rt BCD ?中,由勾股定理可得: 222BC BD CD =+ 22(cos )(sin )c b A b A =-+ 222cos c cb A b =-+ 即,2222cos a b c bc A =+-. 说明:图2-1中只对B ∠是锐角时符合,而B ∠还可以是直角或钝角.若B ∠是直角,图中的点D 就与点B 重合;若B ∠是钝角,图中的点D 就在AB 的延长线上. (3)当A ∠是钝角时,如图2-2,过点C 作CD AB ⊥,交BA 延长线于点D ,则 在Rt ACD ?中,cos()cos AD b A b A π=-=-,sin()sin CD b A b A π=-=. 从而,cos BD AB AD c b A =+=-. 在Rt BCD ?中,由勾股定理可得: 222BC BD CD =+ 22(cos )(sin )c b A b A =-+ 222cos c cb A b =-+ 即,2222cos a b c bc A =+-. 综上(1),(2),(3)可知,均有2222cos a b c bc A =+-成立. 证法三:过点A 作AD BC ⊥,交BC 于点D ,则 在Rt ABD ?中,sin BD c α= ,cos AD c α=. 在Rt ACD ?中,sin CD b β=,cos AD b β=. 由cos cos()cos cos sin sin A αβαβαβ=+=-可得: 2cos AD AD BD CD AD BD CD A c b c b bc -?=?-?= 图2-1 图2-2 图3

《信号与系统A(2)》课程自学报告 实施报告 题目:带通采样定理与软件无线电

带通抽样定理 实际中遇到的许多信号是带通型信号,这种信号的带宽往往远小于信号中心频率。若带通信号的上截止频率为H f ,下截止频率为L f ,这时并不需要抽样频率高于两倍上截止频率H f ,可按照带通抽样定理确定抽样频率。 [定理] 带通抽样定理:一个频带限制在),(H L f f 内的时间连续信号)(t x ,信号带宽L H f f B -=,令N B f M H -=/,这里N 为不大于B f H /的最大正整数。如果抽样频率f ,10-≤≤N m (3.1-9) )(t x 。 对信号)(t x 以频率s f 抽样后,得到的采样信号)(s nT x 的频谱是)(t x 的频谱经过周期延拓而成,延拓周期为s f ,如图3-3所示。为了能够由抽样序列无失真的重建原始信号)(t x ,必须选择合适的延拓周期(也就是选择采样频率),使得位于),(H L f f 和),(L H f f --的频带分量不会和延拓分量出现混叠,这样使用带通滤波器就可以由采样序列重建原始信号。 由于正负频率分量的对称性,我们仅考虑),(H L f f 的频带分量不会出现混叠的条件。 在抽样信号的频谱中,在),(H L f f 频带的两边,有着两个延拓频谱分量:),(s L s H mf f mf f +-+-和))1(,)1((s L s H f m f f m f ++-++-。为了避免混叠,延 ) 3.1-11) 综合式( 3.1-12) 这里m m 取零,则上述条件化为 H s f f 2≥(3.1-13) 这时实际上是把带通信号看作低通信号进行采样。 m 取得越大,则符合式(3.1-12)的采样频率会越低。但是m 有一个上限,因为m f f L s 2≤ ,而为了避免混叠,延拓周期要大于两倍的信号带宽,即B f s 2≥。 因此

高中数学相关定理、公式及结论证明 汉阴中学正弦定理证明 内容:在ABC ?中,c b a ,,分别为角C B A ,,的对边,则.sin sin sin C c B b A a == 证明: 1.利用三角形的高证明正弦定理 (1)当?ABC 是锐角三角形时,设边AB 上的高是CD , 根据锐角三角函数的定义,有sin CD b A ==sin CD a B 。 由此,得 sin sin a b A B = , 同理可得 sin sin c b C B = , 故有 sin sin a b A B = sin c C = . 从而这个结论在锐角三角形中成立. (2)当?ABC 是钝角三角形时,过点C 作AB 边上的高, 交AB 的延长线于点D ,根据锐角三角函数的定义, 有=∠=∠sin sin CD a CBD a ABC ,sin CD b A = 。 由此,得 =∠sin sin a b A ABC ,同理可得 =∠sin sin c b C ABC 故有 = ∠sin sin a b A ABC sin c C = . (3)在ABC Rt ?中,,sin ,sin c b B c a A == ∴ c B b A a ==sin sin , .1sin ,90=?=C C Θ.sin sin sin C c B b A a ==∴ 由(1)(2)(3)可知,在?ABC 中, sin sin a b A B = sin c C = 成立. 2.外接圆证明正弦定理 在△ABC 中,已知BC=a,AC=b,AB=c,作△ABC 的外接圆,O 为圆心, 连结BO 并延长交圆于B ′,设BB ′=2R.则根据直径所对的圆周 角是直角以及同弧所对的圆周角相等可以得到 ∠BAB ′=90°,∠C =∠B ′, ∴sin C =sin B ′=R c B C 2sin sin ='=. ∴R C c 2sin =. 同理,可得R B b R A a 2sin ,2sin ==.∴R C c B b A a 2sin sin sin ===. 3.向量法证明正弦定理 a b D A B C A B C D b a

2012年高中数学竞赛讲座 在本小节中包括点共线、线共点的一般证明方法及梅涅劳斯定理、塞瓦定理的应用。 1. 点共线的证明 点共线的通常证明方法是:通过邻补角关系证明三点共线;证明两点的连线必过第三点;证明三点组成的三角形面积为零等。n (n ≥4)点共线可转化为三点共线。 例1 如图,设线段AB 的中点为C ,以AC 和CB 为对角线作平行四边 形AECD ,BFCG 。又作平行四边形CFHD ,CGKE 。求证:H ,C ,K 三点共线。 证 连AK ,DG ,HB 。 由题意,AD EC KG ,知四边形AKGD 是平行四边形,于是AK DG 。同样可证AK HB 。四边形AHBK 是平行四边形,其对角线AB ,KH 互相平分。而C 是AB 中点,线段KH 过C 点,故K ,C ,H 三点共线。 A C D E F H K G

例2 如图所示,菱形ABCD 中,∠A =120 为△ABC 外接圆,M 为其上一点,连接MC 交AB 于E ,AM 交CB 延长线于F 。求证: D , E , F 三点共线。 证 如图,连AC ,DF ,DE 。 因为M 上, 则∠AMC =60°=∠ABC =∠ACB , 有△AMC ∽△ACF ,得 CD CF CA CF MA MC ==。 又因为∠AMC =BAC ,所以△AMC ∽△EAC ,得 AE AD AE AC MA MC ==。 所以 AE AD CD CF =,又∠BAD =∠BCD =120°,知△CFD ∽ △ADE 。所以∠ADE =∠DFB 。因为AD ∥BC ,所以∠ADF =∠DFB =∠ADE ,于是F ,E ,D 三点共线。 例3 四边形ABCD 内接于圆,其边AB 与DC 的延长线交于点P ,AD 与BC 的延长线交于点Q 。由Q 作该圆的两条切线QE 和QF ,切点分别为E ,F 。求证:P ,E ,F 三点共线。 F D C E (E ')A B D F M Q G

高中数学证明公式数学公式 抛物线:y = ax *+ bx + c 就是y等于ax 的平方加上 bx再加上 c a > 0时开口向上 a < 0时开口向下 c = 0时抛物线经过原点 b = 0时抛物线对称轴为y轴 还有顶点式y = a(x+h)* + k 就是y等于a乘以(x+h)的平方+k -h是顶点坐标的x k是顶点坐标的y 一般用于求最大值与最小值 抛物线标准方程:y^2=2px 它表示抛物线的焦点在x的正半轴上,焦点坐标为(p/2,0) 准线方程为x=-p/2 由于抛物线的焦点可在任意半轴,故共有标准方程y^2=2px y^2=-2px x^2=2py x^2=-2py 圆:体积=4/3(pi)(r^3) 面积=(pi)(r^2) 周长=2(pi)r 圆的标准方程 (x-a)2+(y-b)2=r2 注:(a,b)是圆心坐标 圆的一般方程 x2+y2+Dx+Ey+F=0 注:D2+E2-4F>0 (一)椭圆周长计算公式 椭圆周长公式:L=2πb+4(a-b) 椭圆周长定理:椭圆的周长等于该椭圆短半轴长为半径的圆周长(2πb)加上四倍的该椭圆长半轴长(a)与短半轴长(b)的差。 (二)椭圆面积计算公式 椭圆面积公式:S=πab 椭圆面积定理:椭圆的面积等于圆周率(π)乘该椭圆长半轴长(a)与短半轴长(b)的乘积。 以上椭圆周长、面积公式中虽然没有出现椭圆周率T,但这两个公式都是通过椭圆周率T推导演变而来。常数为体,公式为用。 椭圆形物体体积计算公式椭圆的长半径*短半径*PAI*高 三角函数: 两角和公式 sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB sin(A-B)=sinAcosB-sinBcosA cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB tan(A+B)=(tanA+tanB)/(1-tanAtanB) tan(A-B)=(tanA-tanB)/(1+tanAtanB) cot(A+B)=(cotAcotB-1)/(cotB+cotA) cot(A-B)=(cotAcotB+1)/(cotB-cotA) 倍角公式 tan2A=2tanA/(1-tan2A) cot2A=(cot2A-1)/2cota cos2a=cos2a-sin2a=2cos2a-1=1-2sin2a sinα+sin(α+2π/n)+sin(α+2π*2/n)+sin(α+2π*3/n)+……+sin[α+2π*(n-1)/n]=0 cosα+cos(α+2π/n)+cos(α+2π*2/n)+cos(α+2π*3/n)+……+cos[α+2π*(n-1)/n]=0 以及 sin^2(α)+sin^2(α-2π/3)+sin^2(α+2π/3)=3/2 tanAtanBtan(A+B)+tanA+tanB-tan(A+B)=0 ·万能公式: sinα=2tan(α/2)/[1+tan^2(α/2)] cosα=[1-tan^2(α/2)]/[1+tan^2(α/2)] tanα=2tan(α/2)/[1-tan^2(α/2)] 半角公式

信号与线性系统分析综合练习题目:抽样定理的理论证明与实际应用

一、抽样和抽样定理 数字信号处理技术的优势和快速发展使得数字设备和数字媒体广泛应用,如手机、MP3、CD 和DVD 等。抽样定理是通信理论中的一个重要定理,是模拟信号数字化的理论依据,包括时域抽样定理和频域抽样定理两部分,又称取样定理、采样定理,是由奈奎斯特(Nyquist)和香农(Shannon)分别于1928年和1949年提出的,故又称为奈奎斯特抽样定理或香农抽样定理。 “抽样”就是利用周期抽样脉冲p(t)从连续信号f(t)中抽取离散样值的过程,得到的离散信号为抽样信号,也称为抽样信号,以?s (t )表示。抽样过程的数学模型就是连续信号与抽样脉冲序列相乘。 抽样过程所应遵循的规律,称抽样定理。抽样定理说明抽样频率与信号频谱之间的关系,是连续信号离散化的基本依据。在进行模A/D 转换过程中,当抽样频率f s.max 大于信号中最高频率f max 的2倍时(f s.max >2f max ),抽样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证抽样频率为信号最高频率的5~10倍。 抽样定理描述了在一定条件下,一个连续的信号完全可以用该信号在等时间间隔上的瞬时样本值表示,这些样本值包含了该连续时间信号的全部信息,利用这些样本值可以恢复原来的连续信号。也就是说,抽样定理将连续信号与离散信号之间紧密的联系起来,为连续信号与离散信号的相互转换提供了依据。通过观察抽样信号的频谱,发现它只是原信号频谱的线性重复搬移,只要给它乘以一个门函数,就可以在频域恢复原信号的频谱,然后再利用频域时域的对称关系,就能在时域上恢复原信号。 二、时域抽样定理的理论证明 时域抽样定理的完整描述是这样:一个频谱在区间(-ωm ,ωm )以外为零的频带有限信号?(t),可唯一地由其在均匀间隔T s (T s<1/2?m )上的样点值?s (t )=?(nT s )确定。以下为理论证明过程: 根据傅里叶变换和离散傅里叶变换定义,有 ΩΩ=Ω∞∞-?d e j X t x t j a a )(21)(π (1) ωπωππ ωd e e X n x n j j ?-=)(21)( (2) 将抽样过程的时域关系x (n )=x a (nT )带入(1)式,有 ΩΩ=Ω∞∞ -?d e j X n x nt j a )(21)(π (3) 比较(2)(3)式,可以得到 ωωπ πωd e e X d e j X n j j nT j a ??-Ω∞ ∞-=ΩΩ)()( 将模拟角频率Ω和数字角频率ω的关系ω=ΩT 带入上式,得

1 梅涅劳斯定理 梅涅劳斯(Menelaus )定理(简称梅氏定理)最早出现在由古希腊数学家梅涅劳斯的著作《球面学》(Sphaerica )。 任何一条直线截三角形的各边,都使得三条不相邻线段之积等于另外三条线段之积,这一定理同样可以轻而易举地用初等几何或通过应用简单的三角关系来证明. 梅涅劳斯把这一定理扩展到了球面三角形。 中文名 梅涅劳斯定理 外文名 Menelaus 别 称 梅氏定理 表达式 (AF/FB)× (BD/DC)×(CE/EA)=1 提出者 梅涅劳斯 提出时间 1678年 应用学科 数学,物理 适用领域范围 平面几何学 适用领域范围 射影几何学 定理内容 定理证明 证明一 过点A 作AG ∥DF 交BC 的延长线于点G.则 证明二 过点C 作CP ∥DF 交AB 于P ,则 两式相乘得

2 证明三 连结CF 、AD ,根据“两个三角形等高时面积之比等于底边之比”的性质有。 AF :FB =S △ADF :S △BDF …………(1), BD :DC=S △BDF :S △CDF …………(2), CE :EA=S △CDE :S △ADE =S △FEC :S △FEA =(S △CDE +S △FEC ):( S △ADE +S △FEA ) =S △CDF :S △ADF ………… (3) (1)×(2)×(3)得 证明四 过三顶点作直线DEF 的垂线AA…,BB',CC',如图: 充分性证明: △ABC 中,BC ,CA ,AB 上的分点分别为D ,E ,F 。 连接DF 交CA 于E',则由充分性可得,(AF/FB)×(BD/DC)×(CE'/E'A)=1 又∵ ∴有CE/EA=CE'/E'A ,两点重合。所以 共线

(经典)高中数学正弦定理的五种最全证明方法

高中数学正弦定理的五种证明方法 ——王彦文 青铜峡一中 1.利用三角形的高证明正弦定理 (1)当?ABC 是锐角三角形时,设边AB 上的高是CD ,根据锐角三角函数的定义,有=sin CD a B ,sin CD b A =。 由此,得 sin sin a b A B = ,同理可得 sin sin c b C B = , 故有 sin sin a b A B = sin c C = .从而这个结论在锐角三角形中成立. (2)当?ABC 是钝角三角形时,过点C 作AB 边上的高,交AB 的延长线于点D ,根据锐角三角函数的定义,有=∠=∠sin sin CD a CBD a ABC ,sin CD b A = 。由此,得 = ∠sin sin a b A ABC ,同理可得 = ∠sin sin c b C ABC 故有 = ∠sin sin a b A ABC sin c C = . 由(1)(2)可知,在?ABC 中, sin sin a b A B = sin c C = 成立. 从而得到:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比值相等,即 sin sin a b A B = sin c C = . 2.利用三角形面积证明正弦定理 已知△ABC,设BC =a, CA =b,AB =c,作AD⊥BC,垂足为 D.则Rt△ADB 中,AB AD B =sin ,∴AD=AB·sinB=csinB. ∴S △ABC =B ac AD a sin 2121=?.同理,可证 S △ABC =A bc C ab sin 21 sin 21=. ∴ S △ABC =B ac A bc C ab sin 2 1 sin 21sin 21==.∴absinc=bcsinA=acsinB, 在等式两端同除以ABC,可得b B a A c C sin sin sin ==.即C c B b A a sin sin sin ==. 3.向量法证明正弦定理 (1)△ABC 为锐角三角形,过点A 作单位向量j 垂直于AC ,则j 与AB 的夹角为90°-A ,j 与 CB 的夹角为90°-C .由向量的加法原则可得 AB CB AC =+, a b D A B C B C D b a D C B A

梅涅劳斯定理 【定理内容】 如果一条直线与ABC ?的三边AB 、BC 、CA 或其延长线交于F 、D 、E 点, 那么 1=??EA CE DC BD FB AF . [评]等价叙述:ABC ?的三边AB 、BC 、CA 或其延长线上有三点F 、D 、E , 则F 、D 、E 三点共线的充要条件是 1=??EA CE DC BD FB AF 。三点所在直线称为三角形的梅氏线。 【背景简介】 梅涅劳斯(Menelaus )定理是由古希腊数学家梅涅劳斯首先证明的。 【证法欣赏】 证法1:(平行线分线段成比例) 证:如图,过A 作BC AG //交CF 延长线于G , ∵BC AG //,∴BD AG FB AF =,AG CD EA CE =, 又 CD BD CD BD = B G

则 1=??=??CD BD AG CD BD AG CD BD EA CE FB AF ∴1=??EA CE DC BD FB AF 证法2:(正弦定理) 证:如图,令α=∠AEF ,β=∠AFE ,γ=∠BDE , 在AEF ?中,由正弦定理知: β αsin sin AE AF =, 同理 ββγsin )180sin(sin BD BD BF =-?=,γ αsin sin CE CD = ∴βαsin sin =AE AF ,γβsin sin =BF BD ,α γsin sin =CD CE , ∴ 1=??CD CE BF BD AE AF ,即1=??EA CE DC BD FB AF . 【逆定理】 梅涅劳斯定理的逆定理也成立,即 如果有三点F 、D 、E 分别在ABC ?的三边AB 、BC 、CA 或其延长线上,且满足 1=??EA CE DC BD FB AF ,那么F 、D 、E 三点共线。 [注]利用梅涅劳斯定理的逆定理可判定三点共线 B

Cayley 定理的证明方法 摘要:本文对Cayley 定理:n K 的生成树共有2n n -棵,即2()n n K n τ-=。的几种证明方法简单归纳。 关键词:Cayley 公式 标号树枝 生成树 第一种证明方法 通过确定标号树枝的个数来求生成树的个数,设生成树的数目为x 个,因为每个生成树的每一个点都能作为一个根,所以标号树枝的个数为nx 个,现在就是确定标号树枝的个数1n n -,这样一来就能确定2n x n -=。下面我们就来证明标号树枝的个数为1n n -。 通过一步一步建立标号树枝,先拿出n 个点的无边土,此时这个图有n 个树枝森林,,现在往上加边,加第一条边后,树枝森林数减少一个,,当树枝数目为k 时,加下一条边新边(,)u v 的选择为(1)n k -,任意一个点都能当作u ,而v 必须连接不含u 的树枝的根,用这种方法构造标号树枝的数目应该为111()(1)!n n i n n i n n --=-=-∏,因为每个标号树枝含有1n -条边,有(1)!n -种顺序,也 就是说每个标号树枝被构造了(1)!n -次,所以标号树枝的个数为1n n -。 证毕。 第二种证明方法 设2n ≥,12,,,n d d d 是正整数,并且1222n d d d n ++ +=-,则在顶点集{1,2,,}n 上具有顶点度序列 为12,,,n d d d 的树的个数是 多项式展开如下: 11211 11,,,11(1)(1)2211n n n d d n d d d n d d n n a a d d --≥-++-=--??= ?--??∑特别地,令每一个1i a =,得到 为了计算顶点集{1,2,,}n 上的树的数目,必须将12,,,n d d d 是正 整数并且其和等于2n -的具有顶点度序列12,, ,n d d d 的所有树的数目全 部加在一起. 从前面的事实有

梅涅劳斯定理 定理叙述 设X、Y、Z分别在△ABC的BC、CA、AB所在直线上,则X、Y、Z共线的充要条件是(AZ/ZB)*(BX/XC)*(CY/YA)=1 注意: 1 定理的应用有正反两个方向。由共线推出比例式叫作逆定理。 2 三个分点可能有两个在线段上,或者三个都不在线段上。 最简单的证明(张景中院士说过“做足够多的三角形可以解任何几何题”。等价说法是“做足够多的垂线可以解任何几何题”) 证明:过ABC三点向三边引垂线AA'BB'CC', AD:DB=AA':BB' BE:EC=BB':CC' CF:FA=CC':AA' 所以(AF/FB)×(BD/DC)×(CE/EA)=1 一应用梅涅劳斯定理 1.定理的条件已经具备,正向或反向应用定理。 例:过三角形外接圆上异于三角形顶点的任意一点作三边的垂线,则三垂足共线。(此线常称为西姆松线)。 分析:目标明确,写出比例式就行了。 例:不等边三角形的三条外角平分线与对边延长线的交点共线。 分析:此题同上。注意外角平分线分对边成的比例与夹边比例的关系,是和内角平分线类似的。 例: 分析:直线若平行于BC,则命题显然成立。若不平行,则作出直线与直线BC的交点是非常自然的。

例: 如图在三角形三边取相同比例的分点。中间黑色三角形面积等于白色面积,求边上的分点比例。 分析:没啥好分析的。 总结:用定理要选取三角形和截线。目标中共线的三个点所在的直线上,一般不会包含所选取的三角形的边。 2.几个不适合用梅氏定理的例子。 例: 如图锐角x的两条边上取A,B两点。甲乙二人分别从A,B出发沿箭头方向前进。保持速度不变。证明两人以及锐角顶点组成的三角形垂心在某直线上运动。 分析:本题具备定理的基本图形,并且目标是证明共线。但此处不可使用梅氏定理。因为垂心所在的定直线一般是不过锐角顶点的。那么我们取几个时刻的垂心呢?两个就够了。只要证明这两个垂心连线的斜率只与两人的速度比有关……

勾股定理逆定理八种证 明方法 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

证法1 作四个的直角三角形,把它们拼成如图那样的一个多边形,使D、E、F在一条上(设它们的两条直角边长分别为a、b ,斜边长为c.)。过点C作AC的延长线交DF于点P. ∵ D、E、F在一条直线上,且RtΔGEF ≌ RtΔEBD, ∴ ∠EGF = ∠BED, ∵ ∠EGF + ∠GEF =90°, ∴ ∠BED + ∠GEF = 90°, ∴ ∠BEG =180°―90°= 90° 又∵ AB = BE = EG = GA = c, ∴ ABEG是一个边长为c的正方形。 ∴ ∠ABC + ∠CBE = 90° ∵ RtΔABC ≌ RtΔEBD, ∴ ∠ABC = ∠EBD. ∴ ∠EBD + ∠CBE = 90° 即∠CBD= 90° 又∵ ∠BDE = 90°,∠BCP = 90°,BC = BD = a. ∴ BDPC是一个边长为a的正方形。 同理,HPFG是一个边长为b的正方形. 设多边形GHCBE的面积为S,则 证法2 作两个的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a、b(b>a),做一个边长为c的正方形。斜边长为c. 再把它们拼成如图所示的多边形,使E、A、C 三点在一条直线上. 过点Q作QP∥BC,交AC于点P. 过点B作BM⊥PQ,垂足为M;再过点F作FN⊥PQ,垂足为N. ∵ ∠BCA = 90°,QP∥BC, ∴ ∠MPC = 90°, ∵ BM⊥PQ, ∴ ∠BMP = 90°, ∴ BCPM是一个矩形,即∠MBC =90°。 ∵ ∠QBM + ∠MBA = ∠QBA = 90°,∠ABC + ∠MBA = ∠MBC = 90°, ∴ ∠, 又∵ ∠BMP = 90°,∠BCA = 90°,BQ = BA = c, ∴ RtΔBMQ ≌ RtΔBCA. 同理可证RtΔQNF ≌ RtΔAEF.即 证法3 作两个全等的直角三角形,同证法2,再作一个边长为c的正方形。把它们拼成如图所示的多边形. 分别以CF,AE为边长做正方形FCJI和AEIG, ∵EF=DF-DE=b-a,EI=b, ∴FI=a, ∴G,I,J在同一直线上, ∵CJ=CF=a,CB=CD=c,∠CJB = ∠CFD = 90°,

取样定理及其应用 测控五班穆可汗 学号:3013-202-136 引言: 取样定理论述了在一定条件下,一个连续信号完全可以用离散样本值表示、这些样本值包含了该连续信号的全部信息,利用这些样本值可以恢复原信号、可以说,取样定理在连续信号与离散信号之间架起了一座桥梁、为其互为转换提供了理论依据。 所谓“取样”就是利用取样脉冲序列s(t)从连续信号f(t)中“抽取”一系列离散样本值的过程、这样得到的离散信号称为取样信号fs(t) 、它是对信号进行数字处理的第一个环节。 一、定理证明: 设的频谱为离散信号x(n)的频谱为,由连续信号傅立叶变换和序列傅立叶变换可知: 在(1)式中令t=nT (T为时域取样周期,取样频率fs=1/T),可得: 对(3)式作变量代换,令,可得:

令对(4)整理可得, 对比(2)式和(5)式可得 上式给出了连续信号频谱与离散信号频谱的关系式从中可以看出,由连续信号的频谱可以通过以下两步得到离散信号的频谱:第一步,对连续信号的频谱进行换元、水平轴上的尺度展缩,信号的最高角频率由变化到;第二步,对频谱图以2π的整数倍为间隔进行平移,然后进行叠加,其幅值变为原来的1/T。由以上过程可知,只要,即原连续信号的最高频率,则频谱平移叠加后不会发生频谱的混叠,可以无失真地换原出原连续信号,取样定理得证。 二、取样定理的应用:基于带通取样定理的高速数据采集系统的硬件电路设计 数据采集是获得信息的一种基本手段。随着信息科学技术的迅速发展,它已经成为信息领域中不可缺少的部分。随着科技的不断进步,人们对数据采集系统的要求也越来越高,不仅要求取样的精度高,数据转换速度快,还要求具有抗干扰能力。

平面几何问题:1.梅涅劳斯定理 一直线分别截△ABC的边BC、CA、AB(或其延长线)于D、E、F,则1 FB AF EA CE DC BD = ? ?。 背景简介:梅涅劳斯(Menelaus)定理是由古希腊数学家梅涅劳斯首先证明的。 证明: 说明: (1)结论的图形应考虑直线与三角形三边交点的位置情况,因而本题图形应该有两个。 (2)结论的结构是三角形三边上的6条线段的比,首尾相连,组成一个比值为1的等式。 (3)梅氏定理及其逆定理不仅可以用来证明点共线问题,而且是解决许多比例线段问题的有力 工具。用梅氏定理求某个比值的关键,在于恰当地选取梅氏三角形和梅氏线。 梅涅劳斯定理的逆定理:如果有三点F、D、E分别在△ABC的三边AB、BC、CA或其延长线上, 且满足1 EA CE DC BD FB AF = ? ?,那么F、D、E三点共线。 利用梅涅劳斯定理的逆定理可判定三点共线。 梅涅劳斯定理练习 1.设AD是△ABC的边BC上的中线,直线CF交AD于F。求证: FB AF 2 ED AE =。

2.过△ABC 的重心G 的直线分别交AB 、 AC 于E 、F ,交CB 延长线于D 。求证: 1FA CF EA BE =+。 3. 在△ABC 中,点D 在BC 上,31DC BD =,分别在AB ,AD 上,32EB AE =,2 1 GD AG =,EG 交 AC 于点F ,求 FC AF 。 4.在□ABCD 中,E ,F 分别是AB ,BC 的中点,AF 与CE 相交于G ,AF 与DE 交于H ,求AH:HG:GF 5.设D 为等腰Rt △ABC (∠C=90°)的直角边BC 的中点,E 在AB 上,且AE :EB=2:1, 求证:CE ⊥AD 6.在△ABC 中,点M 和N 顺次三等分AC ,点X 和Y 顺次三等分BC ,AY 与BM ,BN 分别交于点S ,R ,求四边形SRNM 与△ABC 的面积之比。

勾股定理五种证明方法 【证法1】 做 8个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a 、b ,斜边长为c ,再做三个边长分别为a 、b 、c 的正方形,把它们像上图那样拼成两个正方形. 从图上可以看到,这两个正方形的边长都是a + b ,所以面积相等. 即 ab c ab b a 214214222?+=?++, 整理得 222c b a =+. 【 证法2】(邹元治证明) 以a 、b 为直角边,以c 为斜边做四个全等的直角三角形,则每个直角三角 形的面积等于ab 21. 把这四个直角三角形拼成如图所示形状,使A 、E 、B 三点 在一条直线上,B 、F 、C 三点在一条直线上,C 、G 、D 三点在一条直线上. ∵ Rt ΔHAE ≌ Rt ΔEBF, ∴ ∠AHE = ∠BEF . ∵ ∠AEH + ∠AHE = 90o, ∴ ∠AEH + ∠BEF = 90o. ∴ ∠HEF = 180o―90o= 90o. ∴ 四边形EFGH 是一个边长为c 的 正方形. 它的面积等于c2. ∵ Rt ΔGDH ≌ Rt ΔHAE, ∴ ∠HGD = ∠EHA . ∵ ∠HGD + ∠GHD = 90o, ∴ ∠EHA + ∠GHD = 90o. 又∵ ∠GHE = 90o, ∴ ∠DHA = 90o+ 90o= 180o. ∴ ABCD 是一个边长为a + b 的正方形,它的面积等于()2b a +. ∴ ()2 2214c ab b a +?=+. ∴ 222c b a =+. 【证法3】(梅文鼎证明) 做四个全等的直角三角形,设它们的两条直角边长分别为a 、b ,斜边长为