从上面由纯理论模型给出的自由竞争经济可能出现动态无效的解释中,我们可以得到一点启示:自由竞争出现动态无效的一个根本原因在于不管利率高低,行为人都必须为自己在第二期的消费作储蓄。由此推知,在一个行为人对未来的预期越不稳定的社会中,越有可能增加第一期的储蓄,因而也就越有可能造成经济运行的动态无效。中国经济在20世纪90年代以后出现经济运行的动态无效状态显然在一定程度上与这一时期各项制度改革(住房、医疗与社会保障的社会化)的推行有关。

21中国经济出现动态无效的现实解释

从纯理论的角度解释经济出现动态无效的原因,虽然具有一般性,但在这个过程中也舍弃了许多经济的实际特征。运用理论模型来具体解释一国的实际经济运行,首先就得问这些在做理论模型时被假设具有一般性的东西在现实中是否成立。上述的代际交叠模型在具体解释中国实际经济运行时,有两方面会与现实有出入。第一,上述分析是一般均衡分析,着眼点是观察经济实现长期均衡以后的行为,作为一个成长中的经济,中国经济显然还没有达到长期均衡点,是一个正向均衡点迈进的经济实体;第二,上述模型是在一个一元经济背景下提炼出的模型,反映的是相对成熟的经济实体的运行规律,在我国这样一个仍处于二元经济背景下的经济实体,其运行规律会有所不同。为此,我们在解释中国经济运行出现动态无效的原因时,应具体考虑本国的特殊情况。

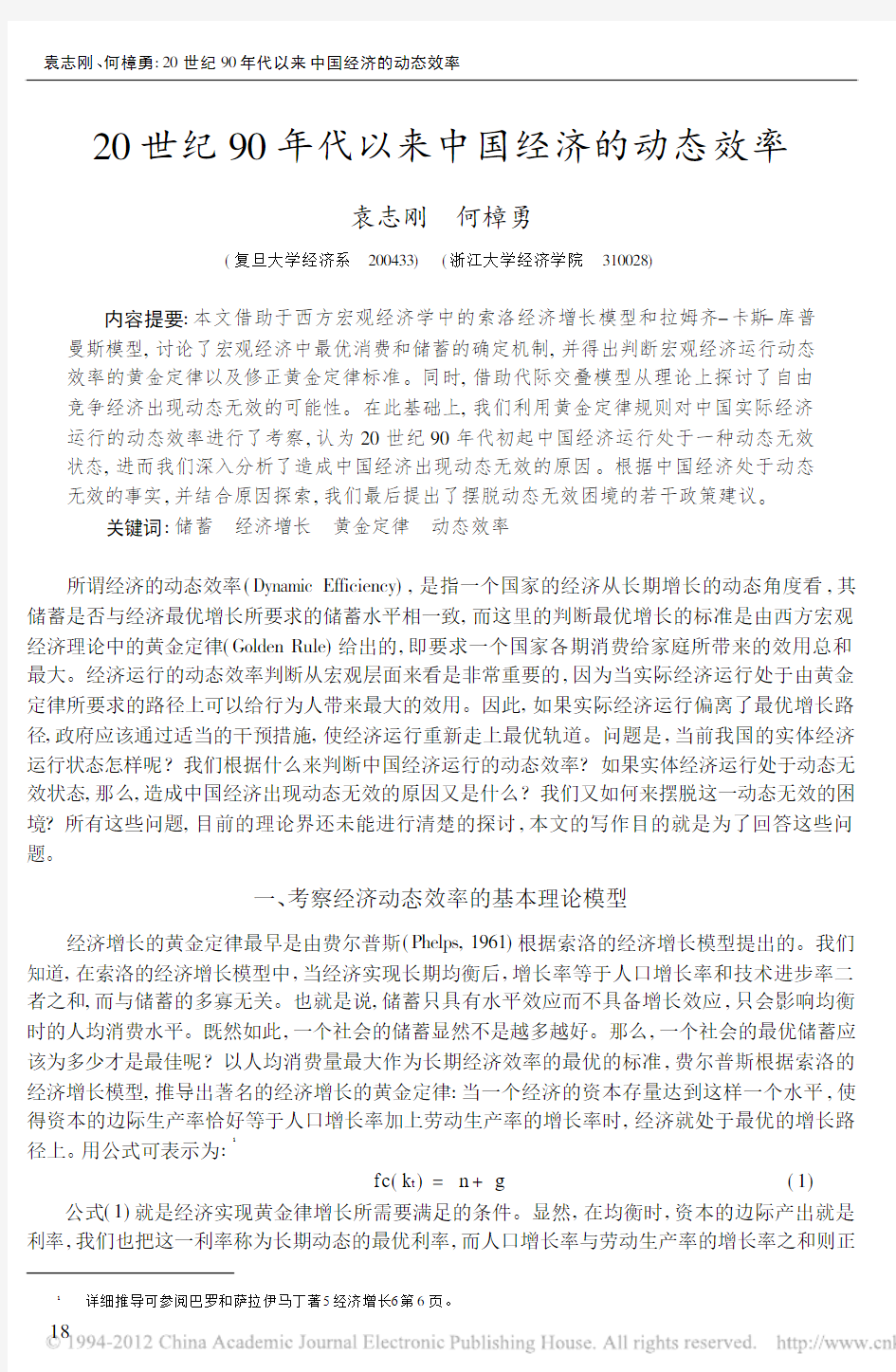

但是,在考虑了上述两方面的实际情况以后,按常理,在劳动力如此丰裕的成长型经济中是不应该出现动态无效的。这一点我们可以借助图2来解释。图2是一幅在任何一本宏观经济学教科书中都会出现的反映索洛经济增长模型均衡时的产量、投资和消费的示意图。当实际投资(由sf (k)表示)等于持平投资(由(n+g)k表示)时,经济达到均衡状态。在均衡状态时,随着f(k)的形状不同,f c(k*)可以大于、等于或小于(n+g),在图中,我们给出了f c(k*)小于(n+g)的示意图。从图中我们可以看出,即使经济在最终均衡时会出现动态无效,但当经济正处于向均衡状态迈进的时候,在很长一段时期内,经济都会处于f c(k*)大于(n+g)的动态有效状态,而且这一状态维持的时间长短会与经济的整体容量有关,经济的容量越大,也即劳动力越丰富,这一状态会维持越长的时间。从这一点来判断,中国经济作为一个成长型的经济显然是不应该如此快的步入动态无效状态的。

那么,究竟是什么原因导致了实际的中国经济出现动态无效的状态呢?要回答这一问题,还须结合中国的二元经济状态来加以说明。在二元经济中,整个经济被划分为现代部门和传统部门。现代部门的均衡情况可以由上图来示意,而传统部门我们假设存在剩余劳动力。当现代部门处于由k0表示的初始状态时,经济的发展可以按两种不同的方式来展开:一种是把现代部门中实际投资大于持平投资的那一部分资本,即sf(k)-(n+g)k部分,用于吸纳传统部门的剩余劳动力,此时,现代部门的人均资本会保持不变,从而资本的边际产出f c(k)也会保持不变,直至传统部门的剩余劳动力完全转移完毕,经济再逐渐向均衡点迈进;另一种是把现代部门中实际投资大于持平投资的

那一部分资本,即sf(k)-(n+g)k 部分,用于装备现代部门已有的劳动力,此时,现代部门的人均资本会迅速上升,从而资本的边际产出f c (k)也会迅速下降,

经济会迅速趋于均衡状态。

图2 平衡增长路径中的产量、投资和消费

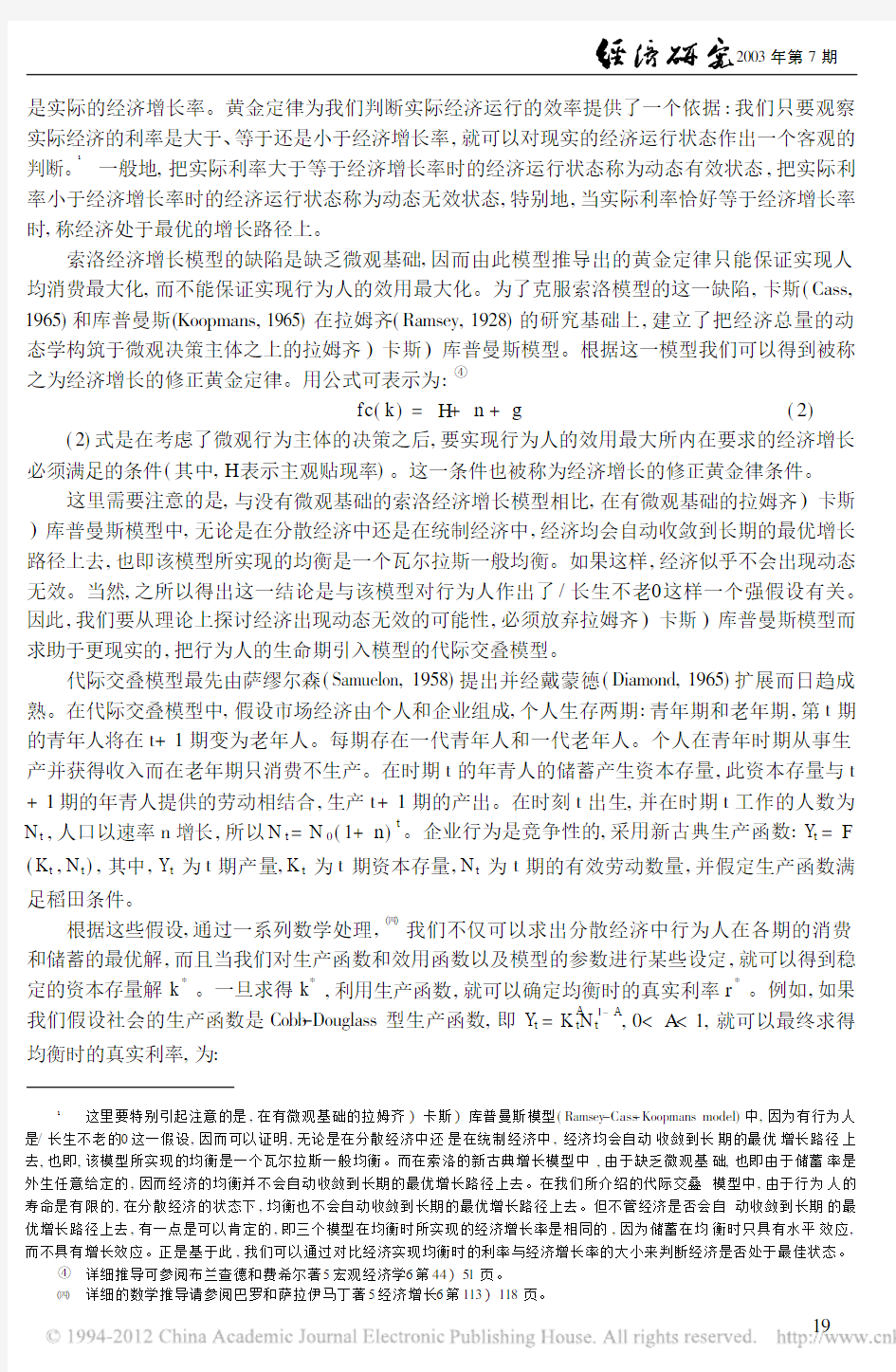

那么,现实中的中国经济运行究竟是按照哪一种方式展开的呢?要回答这一问题必须观察实际经济中的资本-劳动比例的变化情况。如果实际经济活动中的资本-劳动比例是不断上升的,显然实际的经济运行就是按照后一种方式展开的。张军博士在最近的研究中发现造成中国经济增长下降的长期因素中一个最为主要的原因就是中国的资本-劳动比率上升过快(张军,2002)。在表4,我们列出了根据张军估算的改革开放以来各年份中国实际资本-劳动比率。表4中国工业部门的实际资本-劳动比率(1980)1996)

亿元P 万人

年份SOE C OE LME 年份SOE C OE LME 198001778011517110119891118501309911472198101791011597110141990112650134161153819820181011749110311991113410136331160119830185011926111551992114330138961165119840188201200611236199311539014355116711985019310121061124519941174701519511892198601990122711128719952104201530521097198711044012472113361996

21359

016011

21316

1988

11113

012754

1141

注释:SOE 为国有企业部门;COE 为集体企业部门;LME 为大中型企业部门。

资料来源:转引自张军(2002)。

从表4所提供的数据可以发现,改革开放以来中国的实际资本-劳动比率一直在稳步上升,而且越到后期上升的速度越快。根据张军的估算,从1981年到1996年实际资本-劳动比率的平均增长率,国有企业部门、集体企业部门和大中型企业部门分别为7125%、9106%和5139%;而从1988年到1996年三部门的平均值各自提高到9155%、10147%和6137%。本文在此不想详细探讨是什么原因造成中国的实际资本-劳动比率如此迅速地上升,但作为一个结果,当实际的资本-劳动比率迅速上升后,必然会引起资本的边际报酬迅速下降,而资本边际报酬的迅速下降正是造成我国这袁志刚、何樟勇:20世纪90年代以来中国经济的动态效率

2003年第7期

样一个成长型经济过快步入动态无效状态的一个主要原因。

上面我们已经从理论和现实两个角度详细探讨了造成中国实际经济运行出现动态无效的深层原因,在此还有一点疑惑是:在当前经济运行处于动态无效区域时,为什么中国的经济增长却仍表现尚可。即如何来解释这种经济动态无效与经济稳步增长共存的局面。其实,稍加思考,就会发现这实际上也并不矛盾。改革开放以来,特别是进入20世纪90年代中期以来,中国经济的增长在很大程度上依赖于外资的注入。而外国资本进入的一个很大特征是带着技术进步进来的,这会极大提高劳动生产率,推动经济增长。

按常理来说,当一国已经处于资本过剩时,外国资本是没有再进入的道理的,但时下/内资外逃与外资压境0这一有悖常理的景观却又确确实实在中国的土地上上演着。这一现象的存在只能说明一点,那就是中国的资本过剩实际上是一种相对的过剩,即相对于创新不足的过剩。因为国内企业缺乏创新的动力,所以就找不到投资的热点,缺乏投资热点而手头又有资金,就只能进行重复投资,并且这种重复投资行为又通过地方政府单纯追求本地的GDP而不断得到强化,最终导致生产能力过剩,造成投资回报率的低下和/资本过剩0的假象。相反,国外投资者由于有技术创新,能找到合适的投资项目,借助于中国巨大的市场容量,能够获取比在他们自己国家投资更高的投资回报率,因而就有积极性到中国来投资。外资的不断涌入和内资的不断重复建设,其结果就必然是出现上述我们所说的有悖常理的经济运行动态无效现象。

四、对中国经济摆脱动态无效的一些思考

到现在为止,我们已经借助经济增长的黄金定律标准,通过对中国实际经济运行的考察而得出中国经济处于动态无效区域的结论,并在此基础上深入分析了造成中国经济出现动态无效的深层原因。下面我们想就中国经济如何摆脱动态无效从而纳入良性的增长轨道作进一步的经济学探讨。

在前面的分析中我们已经指出,中国经济的动态无效实际上是一种因企业缺乏创新能力而导致的相对资本过剩,因而,从长远来看,解决中国经济动态无效的根本出路是增强企业的创新能力。但是,企业创新能力的提高不是一朝一夕可以为之的,它是一种系统工程,受到一国的知识积累水平、文化传统、经济制度和法律体系等多方面因素的影响,需要长时间的努力,才能看到结果。我们在此并不想针对如何提高企业创新能力这一问题展开探讨,而是就针对如何摆脱中国经济动态无效这一状况提供一些切实可行的政策建议。

第一,坚持对外开放政策,继续增大引进外资力度。虽然正如我们在上文所指出的那样,单纯从资本的角度看,相对于国内目前的创新能力,国内资本已经处于一种相对过剩状态。但这并不妨碍国内市场对外资的需求。外国资本进入的一个很大特征是在这些资本背后都拥有一个具有较强技术创新能力、现代的管理能力、市场营销能力和全球市场的开拓。因此外资和内资不是同一水平上的资本项目,不存在相互替代的问题。相反,如果制度安排恰当,这两者却可能是互补的。当外国资本进入以后,国内资本通过与外资的结合,可以吸收他们的先进技术和经营理念,不仅可以提高国内资本的报酬率,而且对国内企业自身的创新能力提高也是极有帮助的。

第二,开放资本账户的人民币自由兑换。经济运行的动态无效说到底是由于资本积累过多造成其边际产出迅速下降直到小于经济的增长率而产生的。但是,在一个开放经济中,当国内的资本边际产出较低时,如果资本账户是对外开放的,国内居民就可以通过把资本转移到国际资本市场上去,提高其收益率,并降低投资风险。只要国际市场的利率高于本国的资本边际收益率,通过这种转移是可以克服本国经济运行的动态无效状态的。当然,在目前国内金融体制还不是很完善的情况下,开放资本项目有很大风险,当国际资本市场有风吹草动时,以国内目前的金融体制状况,要应付金融危机还是很有难度的。但资本账户的开放从长期来说,是势在必行的选择。

袁志刚、何樟勇:20世纪90年代以来中国经济的动态效率

第三,发展本国的跨国公司。大力扶持跨国公司的发展,通过直接投资的方式,鼓励企业到海外投资,让中国相对过剩的资本到国外市场去寻求出路,这是短期内为国内庞大储蓄寻求出路的一种行之有效的途径。发展跨国公司一方面可以避开因开放资本帐户而引起的金融风险,同时又可以把国内相对过剩的资本输出到国外市场中去,提高资本的投资回报率。目前,造成国内市场投资回报率低下不外乎两方面的原因:一方面是因为企业技术低下,不断在同一水平上进行重复投资;另一方面的原因是,企业所掌握的技术并不落后,但由于受市场容量的约束,重复投资的产品处于供过于求的状态,企业不得不借助价格战来占领市场,最终导致投资回报率下降。对于上述第一方面的原因,通过发展跨国公司到技术相对来说更落后的国家和地区去发展,还是能提高投资回报率的;而对于上述第二方面的原因,通过发展跨国公司到别的国家去寻找市场,不仅可以提高投资回报率,也能进一步促进自身技术的发展和创新能力的提高,并最终为国内相对过剩的资本找到较为合适的投资渠道。

第四,建立现收现付制养老保险制度。动态无效的出现虽然最终是以资本的过度积累为其表现形式,但资本的积累是要以储蓄为基础的,所以适当减少储蓄无疑是克服经济运行动态无效最为行之有效的方法。现收现付制因是通过征收收入税的方式为养老金进行融资,并以当前在职工人的缴费支付当前退休工人的养老金,因而在一定程度上对储蓄具有/挤出0效应(Feldstein,1974)。同时,养老保险体制的建立与完善也增强了人们对未来的稳定预期,这本身也会刺激人们增加消费。因此,现收现付制养老保险制度的实行会通过减少行为人的储蓄来摆脱经济运行的动态无效状态。

参考文献

布兰查德和费希尔,1998:5宏观经济学6,中译本,经济科学出版社。

巴罗和萨拉伊马丁,2000:5经济增长6,中译本,中国社会科学出版社。

罗默,1999:5高级宏观经济学6,中译本,商务印书馆。

史永东、齐鹰飞,2002:5中国经济的动态效率6,5世界经济6第8期。

袁志刚、宋铮,2000:5人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄6,5经济研究6第11期。

袁志刚、宋铮,2001:5高级宏观经济学6,复旦大学出版社。

袁志刚,2001:5中国养老保险体系选择的经济学分析6,5经济研究6第5期。

张泽新、王毅,1999:5/存差0误解和贷款增长6,5经济研究6第11期。

张军,2002:5资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征6,5经济研究6第6期。

Abel,A1,N.G.Manki w,L.H.Summers,and R.Zeckhaus er,1989,/Ass es sing Dynamic Efficiency:Theory and Evi dence0,Review of Economic Studies56(J anuary):P1)20.

Barro,R.J.,1974,/Are Government Bonds Net Weal th?0,J ournal of Poli tical Economy82,P1095)1117.

Cass,D.,1965,/Optimum Growth in an A ggre gative Model of Capital Accumulati on0,Revie w of Economic Studies,32(J uly),P233) 240.

Diamond,P.,1965,/Nati onal Debt in a Neoclassical Growth Model0,American Economic Review,55,P1126)1150.

Feldstein,M.,1974,/Social Security,Induced Reti rement,and Aggregate Capi tal Accumulati on0,J ournal of Political Economy82,P905) 926.

Phelps,E.,1961,/The Golden Rule of Accumulation:A Fable for Growthmen0,American Economic Review,51,P638)642.

Samuelson,P.A.,1958,/An Exact Cons umption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money0,Journal of Political Economy,66,P467)482.

Solow,R.M.,1956,/A Contri bution to the Theory of Economic Growth0,Quarterly Journal of Economics,70.

(责任编辑:舒农)(校对:凌)

Dynamic Inefficiency in China.s Economy S ince1990s

Yuan Zhigang&He Zhangyong

(Fudan University;Zhejiang University)

The thesis discusses the optimum consumption and the decision mechanism of saving with reference to Solow.s economic growth model and Ramsey-Cass-Koopmans model,deriving the golden rule of judging the dynamic efficiency of macro-economic operation and modifyin g the standards of golden rule.The possibility of d ynamic inefficiency in a free competitive economy is also explored according to the overlapping generations model.On the basis,we have investigated the dynamic efficiency of Chinese economy wi th the golden rule,drawing the conclusion that the economic operation in China since1990.s has been in a state of dynamic inefficiency.Afterwards,we have analyzed the causes of dynamic inefficiency in Chinese economy.In the end,we have put forward some policy suggestions on escaping from the dilemma of dynamic inefficiency based on the facts and reasons of dynamic inefficiency.

Key Words:saving;economic growth;the golden rule;dynamic efficiency

JEL Classification:E120,O110

A Disequ ilibrium Economic Dynamic Model

Song Xiaochuan

(San Diego Mesa College,San Diego,USA)

This paper develops an endogenous economic dynamic model wi thou t equili bri um based on the real world.In this model,dynamic paths of market prices,cycles of consu mer goods and capital goods are driven by endogenous variables through intra-sector and inte-r sector relationships.Market disequilibrium processes,inventory adjustment mechanis ms,as well as op timal and adap tive behaviors of economic agents are modeled based on rea-l world observations.Stationary and stabili ty properties are discussed as special cases of general market tatonnement dynamics.

Key Words:Endogenous B usiness Cycle;Inventory Adjustmen t;Adaptive Behavior;Feedback System

JEL Classification:E300,E220

Recalculating the Capital of China and

a Review of Li and Tang.s Article

Zhang Jun&Zhang Yuan

(School of Economics,Fudan Universi ty)

Many researches are related to the data of capital,bu t the data used i n the passed research are greatly differentiated,and thus influences the accuracy of related research works,so its necessary to recalculate the capital of China.This paper have discussed five aspects about the method of calculating capi tal in detail and worked out the data of capital of China by using of our own methods. Key Words:Capital;Price Index of Fixed Assets;Investment

JEL Classification:F221,F830

20世纪90年代以后的管理理论

1.资源学派与核心能力理论2.学习型组织理论3.有关超越竞争的战略管理理论4.最新趋势 1.资源学派(1)进入90年代以后,企业环境变化频繁性和程度增加,行业的利润高低不再成为决定企业竞争优势的决定因素。学者们发现,即便是处于利润水平低的行业,也可以获得竞争优势,而且同一行业中的企业在经营绩效上也会存在很大差别。因此,主张以企业所拥有的资源和能力为战略制定基础的理论迅速兴起。密西根大学的普莱哈莱德( C.K. Prahald) 和伦敦商学院的哈默(Gary Hamel)是这一学派的代表人物。1990年,他们分析了一些世界上的知名公司后,提出,一个企业竞争优势的根源在于各种核心能力的集合。从长期来看,企业的竞争力来自比对手以更快的速度和更低的成本建设核心能力的能力。他们还指出核心能力具有延展性、对于顾客有潜在的巨大价值和难以模仿性等特点。 2.资源学派(2)资源学派认为,每个组织都是独特的资源和能力的结合体,这一结合体形成了战略的基础。另外,该学派假定各个公司的资源和能力是各不相同的,同一行业中的公司不一定拥有相同的战略资源和能力。这样,资源的差异性和公司利用这些资源的独特方式就成为公司竞争优势的来源。因此,战略管理的主要因素是培植独特的战略资源和对资源的独特的运用能力,即核

心能力。核心竞争力 (一).基本概念:核心竞争力是“组织中的积累性学识,特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流的学识”。(二).观点基本:(1)企业经营战略的关键在于培养和发展企业的核心竞争力。核心竞争力的形成要经历企业内部资源、知识、技术等的积累、整合过程。(2)并不是企业所有的资源、知识和能力都能形成持续的竞争优势,而只有当资源‘知识和能力同时符合珍贵、异质、不可模仿、难以替代的标准之时,它们才成为核心竞争力,并形成企业持续的竞争优势。 2.学习型组织理论彼得·圣吉1990年的著作《第五项修炼》从组织的角度对战略管理理论进行了阐释。作者认为,战略管理的最终目的是动态适应环境的变化,而组织学习就是适应环境变化的有效方法。对于企业的成败兴衰具有举足轻重的影响。尤其是在已经到来的信息社会和知识经济时代,组织学习变得特别重要。作者也具体提出了成为学习型组织所必须具备的五项修炼:自我超越、改善心智模式、建立共同愿望、团队学习和系统思考。其中:系统思考贯穿于其他四项修炼的全过程,它整合其他四项修炼而成一体。对组织来讲,单独进行某项修炼并不难,但这并没有多少意义,必须把这五项修炼结合在一起进行,才有可能建成一个学习型的组织。

20世纪80年代中国人社会心态研究

20世纪80年代中国人社会心态研究 20世纪80年代正当中国实行改革开放的时候,也是刚刚从文革的恐慌中走出来不久的时候,新的政治体制、经济制度、社会思潮等矛盾不断冲击着社会上的每一个人。1982年1月1日,中共中央发出改革开放以来的第一个“一号文件”,确立了家庭联产承包责任制,中国的改革步伐不断的加大,社会中的各阶级的社会心态也不断的在发生着变化。所以对这一时期的国人的心态研究就显得很有必要很有意义了。 社会心态,指的是一个国家、一个社会具有普遍性、代表性的心理倾向和心理特征,反应特定环境中人们的某种利益或要求并对社会生活有广泛影响的思想趋势或方向,它揭示的是特定社会中人们的心理状态。 20世纪80年代,我国面临着两大方面的矛盾对立:改革与保守,开放与封闭。实行改革开放势不可挡,但我们必须重新去认识社会主义和资本主义、如何看待市场经济和计划经济、如何看待新的政治体制和经济制度就成为我们必须去面对的一个大问题。仁者见仁智者见智,不同阶层的经历和价值观利益观的不同,对这一时期的看法也不同,社会心态也各有不同,我们下面主要是研究中国青年知识分子当时的社会心态。 1978年5月11日《光明日报》以“特约评论员”的名义,在头版头条上刊发了《实践是检验真理的唯一标准》,从此思想解放的闸门打开了。从78年到80年,中国的工作重心转移到了经济建设上来,而且思想解放运动的进一步深入,所以人们当时的社会心态就更多的反映在政治文化和社会经济上。当时青年知识分子刚从文革的恐慌中走出来不久,这一时期,迷惘、悲观、怀疑、逆反等情绪瘟疫一样在青年群体中互相感染,造成青年中三种引人注目的现象:一是信教青年急剧增多;二是自杀青年急剧增多;三是偷渡港澳台的青年急剧增多。尽管这些现象只是滞留在少数青年的行为中,但却反映出这一时期广大青年的总体的心态特征——在深感人生缺憾的痛苦中产生的失落感、惶惑感和迷茫感。从他们的这些举动中,可以看得出经过文革的影响的他们,社会心态是厌世和消极的,产生的极度不信任感才致使他们这么做。但是与选择自杀相比,绝大一部分的青年知识分子是在伤口上进行反思的,他们站在现实的角度上逐步形成了积极的自我意识。他们开始唾弃迷信中的误导,用自己的眼睛重新看待人生。 从思想方面来说,当时的中国青年知识分子已经开始去触及以往那些被奉为禁止的东西了。他们的心态开始逐渐变得更包容更开放,对于文艺创作和美学也发生了很大的改变,他们开始追寻人性、人道主义等方面的美。从真理思想大解放的过程中,他们的心态慢慢发生改变,开始用自己的思想去看待问题,改变了文革时期个人崇拜和一刀切的心理。对于中国经济体制和社会主义的理解也没有局限在那些条条框框的理论上。 实行改革开放以来,人们的心态也变得更加的开放和包容起来。开始引进外来先进的科学技术和优秀的文化来促进本国的经济的发展。一直以来社会上流行

20世纪90年代以来的中国宏观经济政策调整

20世纪90年代以来的中国宏观经济政策调整 20世纪90年代以来,中国政府的宏观经济政策经历了三次较大的调整。即:1994-1997年政府实行了适度从紧的财政、货币政策,降低高通胀率,使国民经济顺利实现第一次“软着陆”;1998-2002年财政货币政策由适度从紧转向积极有限度扩张,扩大内需,降低高失业率,使国民经济顺利实现第二次“软着陆”;2003年下半年至今政府采取稳健的财政货币政策,加强宏观调控,抑制部分行业投资增长过快,减缓物价上涨压力,对保持经济平稳较快发展而避免大起大落起到了显著的作用。中国这些年的宏观经济政策调整的实践证明,在发挥市场对资源配置的基础性作用的同时,必须加强和改善宏观调控,根据宏观经济形势的变化,及时调整财政、货币政策及相关宏观政策措施,解决通货膨胀或通货紧缩问题,以保持总需求和总供给的基本平衡和人民币币值的基本稳定。这些社会主义经济建设的历史经验,对深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定,都是十分重要的。 一、1994-1997年的宏观经济政策调整:适度从紧 1988年中国发生了严重的通货膨胀,全国各地发生了抢购商品潮。于是中国政府从1988年的第四季度起实行严厉的“治理整顿”,利用各种手段紧缩投资和货币投放,结果使得价格的上升速度迅速下降。1990年零售商品价格降到只比上年上升2.1%,居民消费价格上升3.1%。严厉的紧缩也引起了经济增长速度的迅速下滑。为了扭转经济的进一步下滑,国家的宏观经济政策随即放松。从1991年开始经济又加快增长。1992年初,邓小平在“南方谈话”中,号召加快改革和发展。“南方谈话”推动了新的改革热潮,也促进了经济的上升势头。在1992年国民经济新一轮高涨中,地方、部门、企业表现了很高的积极性,但中央政府的领导部门对于推进改革显得消极被动,没有采取措施来推进财政、金融、国有企业等改革长期落后的部门。同时,采取了扩张性货币政策来刺激增长。各地把注意力放到了划开发区、铺基本建设摊子等方面,很快掀起了开发区热、房地产热、债券热、股票热、期货热等经济气泡,经济迅速达到过热状态。由此出现改革开放以来的第四轮通货膨胀开始攀升,并且在达到高位后长时间居高不下。到1993年上半年,由于投资急剧膨胀,特别是房地产投资迅猛增加,各地普遍建立经济开发区,结果导致了比1988年更严重的通货膨胀。 1993年6月,中国政府决定采取两方面的措施来实现宏观经济的稳定,保

20世纪90年代管理理论的新发展

学院:班级:姓名:学号:

20世纪90年代管理理论的新发展 冷战时代的结束,计算机尤其是个人计算机的广泛普及,互联网的广泛运用,人类进入了新经济时代。信息化、网络化、知识化和全球化成为经济时代,尤其是20世纪90年代的显著特征。 20 世纪90年代以来,产生了一些体现时代特征的管理理论,主要有精益思想、核心能力理论、人本管理理论、组织扁平化理论、超越竞争的战略管理理和最新趋势。 一: 精益思想: ?精益思想的产生背景 精益生产(LP—Lean Production)是美国麻省理工学院教授詹姆斯.P.沃麦克等专家通过“国际汽车计划(IMVP)”对全世界17个国家90多个汽车制造厂的调查和对比分析,认为日本丰田汽车公司的生产方式是最适用于现代制造企业的一种生产组织管理方式。 ?精益思想 精益生产:企业把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系,同他们建立起利益共享的合作伙伴关系,进而组成一个企业的供应链。 精益思想:是指根据用户需求定义企业生产价值,按照价值流组织全部生产活动,使要保留下来的、创业价值的各个活动流动起来,让用户的需要 拉动产品成产,而不是把产品硬推给用户,暴露出价值流中所隐藏的muda,不断完善,达到尽善尽美。 ?精益思想的五个原则 (一)根据客户需求,重新定义价值 精益思想的关键出发点是价值,价值只能由最终客户来确定。即价值只有在由具有特定价格、能在特定时间内满足客户需求的特定产品 来表达时才有意义 (二)识别价值流,重新制定企业活动 识别价值流的含义是在价值流中找到哪些是真正增值的活动、哪

些足叮以立即去掉的不增值活动,即浪费。精益思想要求价值流域中的 各个企业重新思考其经营方法,共同发现浪费,消除浪费。 (三)使价值流动起来 由于根深蒂固的传统观念和做法,如部门的分工、大批量生产等等。阻断了本应动起来的价值流。精益将所有的停滞视为企业的浪费, 用持续改进、JIT、单件流等方法创造价值的连续流动。 (四)依靠客户需求拉动价值流 理解拉动思想的最佳途径,要从一个实际客户表示对一件实际产品的需要开始,然后倒推至,把合意的产品交给客户所需要的各个步骤, 而不是把用户常常不想要的产品硬推给他们。拉动原则更深远的意义在 于能抛开预测,直接按用户的实际需要进行生产。 (五)追求尽善尽美 价值流中浪费的步骤不可能通过一次改善彻底消除,浪费是被不断发现和具体化的。这就要求我们根据当前的价值流状况设定一个新的 目标,重新开始流动和拉动的过程,发现和消除更多的浪费,不断地持 续这改边过程。 二:资源学派和核心能力理论: 资源学派(1)进入90年代以后,企业环境变化频繁性和程度增加,行业的利润高低不再成为决定企业竞争优势的决定因素。学者们发现,即便是处于利润水平低的行业,也可以获得竞争优势,而且同一行业中的企业在经营绩效上也会存在很大差别。因此,主张以企业所拥有的资源和能力为战略制定基础的理论迅速兴起。密西根大学的普莱哈莱德( C.K. Prahald) 和伦敦商学院的哈默(Gary Hamel)是这一学派的代表人物。1990年,他们分析了一些世界上的知名公司后,提出,一个企业竞争优势的根源在于各种核心能力的集合。从长期来看,企业的竞争力来自比对手以更快的速度和更低的成本建设核心能力的能力。他们还指出核心能力具有延展性、对于顾客有潜在的巨大价值和难以模仿性等特点。2.资源学派(2)资源学派认为,每个组织都是独特的资源和能力的结合体,这一结合体形成了战略的基础。另外,该学派假定各个公司的资源和能力是各不相同的,同一行业中的公司不一定拥有相同的战略资源和能力。这样,资源的差异性和公司利用这些资源的独特方式就成为公司竞争优势的来源。因此,战略管理的主要因素是培植独特的战略资源和对资源的独特的运用能力,即核心能力。 核心能力理论产生背景 1、对波特产业结构分析理论的不满:波特的产业结构分析理论虽然提供了对企业进行战略分析的完整框架,说明了产业吸引力对企业利润水平的决定作用。但越来越多的事实表明,同一产业内企业间的利润差距并不比产业间的利润差距小,在没有吸引力的产业可以发现利润水平很高的企业,在吸引力很高的产业,也有经营状况不佳的企业。这些都是波特战略理论不能很好解释的现象。另外,波特的战略理论还往往诱导企业进入一些利润很高、但缺乏经验或与自身优势毫不相关的产业,进行无关联的多角化经营,这方面不少失败的案例也对该理论提出了疑问。为了弥补上述缺陷,波特后来又提出了以企业内部价值链分析为核心的战略分析模式,但是由于其几乎涉及企业内部所有方面,反而使主要问题得不到反映,不能很好地把握战略重点,因而其局限性仍然非常突出。

我所经历的20世纪中国社会史研究

一、中国社会史研究的历史从20世纪20年代末30年代初的中国社会史论战算起,中国社会史研究已有七十多年的历史了。这七十多年的社会史研究,大体可以分作三个阶段:解放前是一个阶段,50年代初到70年代末是一个阶段,80年代以后是一个阶段。1926—1928年北伐战争时期,我十六七岁,已稍稍懂事。这是一次革命高潮,在革命高潮中,处处可以感觉到马克思主义的存在,马克思主义是这次革命高潮的灵魂。当时,上海出现很多小书店,争着出版辩证法、唯物论、唯物史观的书。我是这些书的贪婪的读者。随后在思想界出现三次论争:当代社会性质的讨论;当代农村社会性质的争论;中国社会史的论战。对前两个问题的讨论,我兴趣不大,很少接触。对社会史论战,我兴趣很高,各派的文章我读过很多。当时神州国光出版社把中国社会史论战的文章集结起来,先后出版了几大厚册,大都自称为马克思主义者,骂别人为非马克思、反马克思主义者。我认为,20—30年代之交出现的这三次论战,反映的是马克思主义在中国发展的一次高潮,是一次影响很大的高潮,是20世纪中国史学史上应该大书特书的。解放后,学习马克思主义是每个人的政治任务,这是思想改造的大问题。我们的马克思主义是从苏联进来的,教条主义也跟着进来。在史学界,范老(文澜)的西周封建说正独步天下,郭老(沫若)的春秋战国之际封建说也有很多人支持。在“百家争鸣,百花齐放”口号的感召下,我也大胆的写了《关于中国古代社会的几个问题》(注:何兹全:《关于中国古代社会的几个问题》,《文史哲》1956年8月。),提出“东汉以来,奴隶制向封建制的过渡和封建社会的成立”。文化大革命后期,郭老的春秋战国之际封建说代替了范老的西周封建说,成为中国社会史分期的主流。当然,残酷的文化大革命时期,是谈不到学术文化的,更没有什么历史、社会史分期问题了。粉碎“四人帮”后,学术再次解放。1978年,在长春召开了中国社会史分期讨论会。当时分期说的主流是郭老的春秋战国封建说,但西周封建说又东山再起,魏晋封建说也卷土重来。我在会上也作了“汉魏之际封建说”的发言(注:何兹全:《汉魏之际封建说》,《历史研究》1979年第1期。)。改革开放以来,大气候在变化,西方科学技术涌向中国来,人文社会科学的思想理论也涌向中国来。中国知识分子,特别是青年学子,一向生活在闭塞圈子里,忽然门窗大开,看到外部世界,什么都是新鲜的,贪婪地吸收学习。我理解这情况大约和七十多年前马克思主义进入中国时我们那一代人的境遇一样,看见新东西贪婪地学习。中国社会史研究复兴了,但方向大有改变。辩证唯物史观少了,不见了,法国年鉴学派的理论、方法兴起了。社会史研究的内容,已不是社会结构、社会形态,而是衣食住行、风俗习惯、家庭、宗教等。内容、理论和20世纪80年代以前的社会史研究已是两代了。思想理论转化的原因,我认为主要有三个方面:一是随着改革开放,西方人文社会科学理论也传入中国。新思想、新理论总是有吸引力的。大家争相接受新思想理论;二是“城门失火,殃及池鱼”,某些共产党员的贪污腐败,伤害了人民群众对共产党的感情,也就伤害了对辩证唯物史观的感情;三是教条主义伤害了马克思主义辩证唯物史观的宽容性和发展性,它以它的狭隘、专横代替了辩证唯物史观的宽容和发展。此三者,促使中国社会史研究离开了辩证唯物史观,离开了社会结构、社会形态的研究。如果我说的这三种原因不差,就可以看出,这种转化主要是学术外的原因而非学术本身。我认为辩证唯物史观仍是研究中国社会史、认识社会实际的最先进的方法。辩证唯物史观并没有落后。这问题且待后面分解。 二、《食货》半月刊的应运而生《食货》半月刊是1934年12月创刊的,主编陶希圣。《食货》的出现是应“运”而生的。这个“运”,就是中国社会史论战陷入理论之争,参加争论的人中国书读的不多,争论半天也争不出个结果。读书、搜集材料成为需要。《食货》应运而生。我现在回想,20世纪20年代末30年代初参加中国社会史论战的战士,真正研究中国史的人很少,大都是些理论家,读了一些马克思主义的书。因此,论战虽然很热烈,但争来争去多半是些理论问题,很少真正涉及中国历史的实质。可以肯定,很少人读过二十四史,遇到问题临时查查《文献通考》之类的书就写文章。因此,争来争去,也没有争出个名堂。“临渊

90年代的中国

90年代的中国-经济/政治/文化/社会 中国幸福的90后与中国经济-2015中国经济25年: 【摘自中国信仰——90后与中国走过的25年!】 1990年 1990年,中共中央和国务院决策开发浦东 1990年4月7日——中国首次成功发射商用卫星 1990年11月26日,上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange),简称上证所,位于上海浦东新区 1990年11月28日——.CN域名完成注册 1991年 1991年1月4日三毛,原名陈懋(mào)平(后改名为陈平),中国现代作家在医院去世,年仅四十八岁 1991年1月28日—2月18日—邓小平在上海视察时指出,上海开放晚了,要努力干啊!抓紧浦东开发,不要动摇,一直到建成。希望上海人民思想更解放一点,胆子更大一点,步子更快一点。他又同时指出:不要以为,一说计划就是社会主义,一说市场就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务 1991年3月15日中央电视台播出第一届“3·15晚会” 1991年4月11日,中国第二个交易所深圳证券交易所成立。1991年7月3日,深圳证券交易所正式开业 1991年8月28日—中国证券业协会成立 1991年12月26日—西安至延安铁路贯通 1992年 1992年1月18日邓小平南巡武昌、深圳、珠海、上海等地,发表了重要讲话。邓小平的南巡谈话对中国90年代的经济改革与社会进步起到了关键的推动作用 1992年6月1日中国人民银行宣布自当日起,在全国范围内发行一元、五角、一角金属人民币 1993年 1993年1月1日《中华人民共和国税收征收管理法》正式施行 1993年1月5日全国经济体制改革工作会议在北京召开 1993年1月22日邓小平同上海各界人士共迎新春佳节。他充分肯定了上海的工作,同时指出:走一步,回头看一下是必要的。要注意稳妥,避免损失,特别要避免大的损失。回头总结经验,改正缺点就是了 1993年2月13日中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》

20世纪90年代以来四次世界性金融危机的比较分析

20世纪90年代以来四次世界性金融危机的 比较分析及其引起的思考 摘要:频发的金融危机是世界经济一体化和全球化过程中的一个重要特征,从20世纪90年代以来,世界上总共发生了四次世界性的金融危机,本文通过对这四次金融危机的比较研究,从成因背景、影响程度、各国治理措施等方面对其进行了共性和特性分析,从而为我国经济在日后如何应付金融危机提供了参考和借鉴。 关键词:金融危机;比较研究;启示 20世纪90年代以来,世界范围内共发生了四次比较大的世界性金融危机,分别是欧洲货币体系危机(1992—1993年)、墨西哥金融危机(1994—1995年)、东南亚金融危机(1997—1998年)、美国次贷危机及衍生的金融危机(2007年至今)。从历史进程来看,金融危机频发已成为全球经济的一个重要特征。面对金融危机后国际金融体系改革的普遍呼声,我国应当如何深化金融体制改革,以防范金融风险与金融危机?“前事不忘,后事之师”,我们可以从方方面面来分析探讨以前各时期、各个国家和地区金融危机的特点,以期发现其中的一些共通之处,来为我们的社会主义市场经济的健康发展保驾护航。上面提到的四次危机都是近期在国际上影响比较大的金融危机,其产生、发展都有其自身深刻的背景原因。因此,本文分别从危机的背景和成因、危机的传递和影响以及解决危机采取的对策三个大的方面来分别对上述四次危机进行了比较详尽的分析和比较,从中寻找一些经验和教训,希望能对我国的金融体制改革、金融风险的防范等有所启示。 一、四次金融危机简介 第一次是1992年9月的欧洲货币危机,又称“9 月危机”。是年9月,在欧洲外汇市场出现了大量抛售英镑和里拉、抢购马克的风潮,一时间,英镑和里拉对马克的汇价急剧下挫,在官方干预无效的情况下,英镑和里拉先后退出欧洲货币机制,实行自由浮动。西班牙的比塞塔、葡萄牙的埃斯库多以及爱尔兰也受到重创。在这场危机中,英国、意大利、法国、西班牙以及瑞士等国的中央银行向外汇市场投人了近10 0亿美元的资金,损失约60亿美元。欧洲货币体系因此面临自建立13 年来最严重的一场危机,它迫使欧洲货币体系在短时间内两度调整汇率,这就给欧洲货币体系乃至经济与货币联盟蒙上了一层阴影。 第二次是1994岁末199 5年初的墨西哥金融危机。19 94年12月19日墨西哥财政部长突然宣布本国货币比索贬值15%。次日,政府又宣布中央银行不再

20世纪中国三大社会思潮及转型

【摘要:作为现代性理论,社会主义、自由主义与社会民主主义本来有其共通的思想原型,此即关于“平等”的观念。但在20世纪思想史上,这种共同的思想原型却发生了“分裂”:在自由主义者那里,它被解释为“个人自由”;在社会主义者那里,它等同于“社会正义”或“社会公平”;而在社会民主主义者那里,它就是兼顾“自由”与“公正”。其实,任何社会思想作为社会乌托邦都可以区分出其思想的“意义”与“涵义”,就此点说,社会主义、自由主义与社会民主主义皆可以作为建构现代民主社会政治的思想资源。未来中国社会政治的建构应当是:以自由主义作为社会秩序安排与社会实践原理,以社会主义的价值目标与终极信念作为思想导航与制约原则,并且在现实的社会行动与社会政策中,以社会民主主义作为调节原理。这样三者并进,相互补充,相互为用,不失为当前中国社会转型中最好的一种思想整合思路与社会行动整合方式。】 20世纪的中国经历了历史上少有的社会大动荡与变迁。这也是中国思想史上少有的观念纷争、“道术为天下裂”,并且各思以其道易天下的时代。当历史已经成为过去,人们理应跳出历史的牢笼,对思想观念在变革人类自身社会生活方面的功能与作用进行反省与认识。应当说:处于21世纪的今天,意识形态对峙与斗争的时代已经终结;自由主义、社会主义与社会民主主义这三大曾经左右近现代中国历史进程的社会思想应当达成和解,并且实现它们从意识形态到社会理论的转变。 一、现代性理论的“分裂”:社会主义、自由主义与社会民主主义 近百年来,中国知识分子用以进行中国社会与政治变革的思想理论,主要是从西方引进的;即使一些主张对中国传统文化实行创造性转化,从中国本土思想中提炼出现代性的社会改革思想的20世纪中国思想家们,其思想的灵感也都来自西方而非纯粹的本土文化。这种现象的出现,与其说是归结于西方文化是一种强势文化,而中国知识分子不得不接受西方这种强势文化的影响,不如说由于中国近现代的社会改革是一种走向“现代性”的社会变革,而西方是最早实现现代化的地区与国家,其在实现现代化过程中出现的种种理论,为中国这

20世纪90年代以来企业经营环境的变化

20世纪90年代以来企业经营环境的变化 1、全球化步伐加快,国际竞争愈演愈烈。兼并重组成为重要主题,新的管理 思想和技术大量涌现和应用,劳动力成本在产品成本中比重下降(围绕团队 和流程重组,以提高成本有效性、企业灵活性及反应速度)。查尔斯.汉迪的 生产率和利润公式:用原来一半的人,支付两倍的薪酬,创造三倍的价值。 2、技术变革与服务经济势不可挡。计算机从提高效率工具变成群众沟通、组织 学习、知识分享工具,网络及通讯商业应用导致一部分工作消失和产生、工 作方式变化,服务业效率提高支付高薪酬、相应提高对高技能人才需求。经济3、对个人及组织整体能力的要求日益提高。企业必须提高自己的核心能力,表现为能与企业区别、员工现有的知识能力(外在)、态度、动机、价值观、 行为(内在)等。 背景 4、客户的预期和期望不断提高。在传统基础上提供个性化产品和服务,因此应调整组织设计、领导技能,建立与客户满意度联系的绩效制度。此外,客户 概念延伸到组织内部。 的 5、产品和服务提供的周期越来越短。职能型组织的审批制不能适应市场,重新设计工作、流程增加灵活性和效率,向员工授权,要求员工获得更多能力。变化 6、对员工的要求越来越高。信息供给和使用在工作中占主导地位,员工向智能型转变,对员工更大授权,员工学习新知识技能,承担更多风险,新员 工更关注发展、自主挑战。雇佣由终身承诺变为绩效契约。 1、组织设计与工作设计:职能型向市场导向组织结构转变,个体向团队转变。 2、沟通方式:垂直(决策方向单一)向平行(信息水平流动)。 管理 3、职业保障:靠贡献而不是靠忠诚。 实践 4、对待风险和错误:允许合理犯错误,要求承担风险。 的 5、创新活动:由专门部门到所有员工,要求持续创新。 变化 6、经营战略:企业不可能在所有领域都做得有效率,做自己能做得最好的事。 7、组织有效性的来源:从裁减人员、削减费用到提升质量和服务。 8、对变革的反应:由被动地使外部效应最小化到开拓外部市场抓住机会。 9、满足客户方式:注重客户潜在需求。

20世纪90年代中国美术发展的社会文化背景(一)

20世纪90年代中国美术发展的社会文化背景(一) 在历史的年轮刚为20世纪最后的一个十年划上句号的今天,回头考察一下这段历史,人们会发现,这是一个特殊的阶段,差异巨大、彼此矛盾的各种物质和精神存在,都在这十年的现实舞台上拥有着自己的空间。它们纠缠杂糅在一起,形成一道奇异的共生景观。正是这种复杂的社会文化现实孕育了20世纪90年代中国美术发展的多种可能性。 一、85新潮美术运动的影响 对当代中国美术,85新潮美术运动是一段难以忘怀的火热记忆。尽管到1989年的《中国现代艺术展》,它在褒贬难辩的争吵中匆匆落幕。但仍然给整个美术界烙下了深深的印记,并对90年代美术产生了深远影响。 事隔十年,我们已经能以较为冷静客观的目光评价这场运动。85新潮美术运动的起点是对“文革”期间美术异化为政治话语工具的反拨,是一次向美术艺术本体回归的潮流。但是在80年代中后期整个社会文化情境的影响下,它迅速偏离了原来的轨道,被卷入了一场民族精神解放与文化革新运动,并在其中充当了急先锋。“它所思考、关注与批判的问题已远远超出了以往的所谓艺术问题,而是全部的文化社会问题。85运动不是关注如何建立和完善某个艺术流派和风格的问题,而是如何使艺术活动与全部的社会、文化共同进步的问题。因此,它对艺术的批判是同全部文化系统的批判连在一起的。”1](p.206) 80年代初期,经历了十年的“文革美术”话语权力压抑,获得解放的美

术界表现出对美术艺术本体——形式和情感因素的强烈渴望。伤痕美术、惟美画风、乡土自然主义一时间成为潮流。伤痕美术以写实再现“文革”现实为手段,突出它留给整个民族几代人的心理创伤。它抛弃了“文革美术”虚假的“高大全”和“红光亮”模式,将目光对准普通人在这段历史中的生活场景,用冷、灰、暗的色调和细腻的笔触渲染记忆中的伤痛情感。程丛林的《1968年×月×日雪》、何多苓的《我们曾经唱过这支歌》等都是其中的代表作品。伤痕美术以有限的语言方式开启了新时期美术的情感表现闸门,将美术引领到关注人性深层感受的方向上来。乡土自然主义的题材从“文革记忆”转向更宽泛的小人物生活和风土人情,愤懑、感伤的情绪让位于平静的人性慨叹和风景陶醉。其中以陈丹青的《西藏组画》和罗中立的《父亲》最为突出。与此同时,惟美画风在追求形式美、反对主题先行的旗帜下开始了对美术形式因素的张扬回归。袁运生的机场壁画《泼水节——生命的赞歌》、吴冠中的江南小景、靳尚谊的人体、人物油画使美术语言形式因素得到极度的突出。其间伴随着“抽象”、“形式美”“艺术本体”的理论探讨,为新时期的美术形式和语言研究确立了地位。 至此,美术界开始走出在政治话语中充当工具的命运,呈现出按自治原则发展的趋势。但是时代并没有赋予它足以相对独立发展的充分稳定的环境,随着85文化运动的兴起,它很快就被卷入了这场急风暴雨式的文化思想运动中。应该说,在85新潮美术运动的全过程中,语言的开掘尝试是一条显而易见的发展线索。在短短两三年内,当代美术

90年代后中国电影

1992年,观众人次持续减少,在这种情况下,电影体制不得不开始了改革。改用国际通行的票房分账方式,进口最新的一流外国影片。(参照国际通行的票房分账形式,进口大片各方收入分成的比例是制片方35%,发行方17%,放映方48%。为了迅速占领中国市场,进口大片的制片方还承担了宣传的费用。尽管这样的分账比例似乎对制片方较为不利,但后来的事实证明,国外尤其是美国制片方依旧从中国的市场获得了丰厚的利润) 1994年底,广电部终于批准这一建议,允许每年从国外进口10部“基本反映世界优秀文明成果和表现当代电影成就”的影片,俗称“10部大片”。华纳公司的《亡命天涯》因为内容不涉及任何敏感问题,票房与口碑也不错,于是有幸作为首部进口分账大片,在北京、上海等六大城市的57家电影院率先公映。好莱坞从此开始了对中国文化的影响之旅。从此中国电影开始了“狼来了”的激烈竞争。在引进分账大片的头几年, 由于天生的“亲民性”,电影院普遍倾向于开在人流量大、周围综合设施完备的商业区,但这些商业区通常都是房地产大鳄们的“地盘”。记者了解到,前几年,许多地产商十分乐意与影院“联姻”,一方面电影院能吸引客流量、拉动其他业态的消费,另一方面,影院可以大幅提升商场的整体商业形象。 除非你能像卡梅隆那样有本事从中国得来13亿多元票房,即便只能拿走13%,那也还有近两亿元的收成。如果票房本就有限,所得比例又这么小,就不值得折腾一回了。所以很多国外片方对中国市场望洋兴叹,一些试过水的也犹如哑巴吃黄连,苦在心里头。 除了分账片,引进片还有一种操作方式,被业界称为“批片”。这些影片通过“版权买断”的形式由中影进出口公司在海外购入,国外片商只进行“一锤子买卖”,不参与中国票房分账。引进片的“政策风险”是第一大难题。面对严格的审查,很多片商都频频遭遇“不通过”厄运,那买片的钱就算是打了水漂儿了。即使审查通过,由于在发行布局上不得不听从老大哥中影或华夏的安排,影片的宣传规模、拷贝数量、放映时间上的种种不确定性,都会使影片票房成绩产生不可控后果。 记得曾经有一部日本引进片《我的机器人[21.580.61%股吧研报]女友》,因为在中国公映时间拖后,观众多已在网上看过了此片,造成在中国的票房仅收回不足120万元,惨烈收场。 2001年底中国加入WTO,承诺“将在现在每年进口10部左右影片的基础上提高到20部”。在严峻的条件下,国产电影开始绝地反击。2002年张艺谋的《英雄》开创大制作、大导演、大明星、大宣传市场化营销模式,中国电影市场化之路初见曙光。 当年首次采取了许多国产影片从未有过的营销宣传方法,强大的宣传攻势,带动了空前的观影热潮。电影《英雄》被公认为是中国电影大片时代的里程碑,拉开了商业大片的帷幕,对中国电影产业发展起到至关重要的推进. 新的营销的方法与当时旧权威形成抵触,有了一些坏的评论,在全面推进产业化后的次年即2004年,国产影片票房就首次超过进口大片,以后年年如此 本片获得柏林国际电影节最佳故事片评审团大奖即银熊奖,而影片《十七岁的单车》正是王小帅用自己独特的目光对成长故事这个创作母题新的演绎。表现了一种被权力压制下的残酷的青春 美国《时代》周刊年度(1995)十大佳片评选“国际十大佳片第一名”。尽情的歌颂青春与热情

90年代国企改革时多少人下岗

90年代国企改革时多少人下岗 中国第一个五年计划始于1953年,至今已完成十二个五年计划。每一个五年计划都是中国经济发展的重要缩影,是观察中国经济变迁的重要切入点。十二个五年计划可谓成就斐然,但中国这艘巨轮也曾屡次偏航甚至触礁。2016年是十三五的起锚之年,攻坚克难之旅再次开启。本期“未完成的KPI(下)”是新闻百科“攻坚十三五”系列策划第3期,旨在盘点第九个到第十二个五年计划未完成的既定指标,及其背后原因。【上期回顾】一五到四五计划盘点:大跃进对中国经济破坏有多大五五到八五计划盘点:90年代初通货膨胀有多严重九五计划期间,下岗潮席卷全国。十一五规划末期,房价高涨根本停不下来。以史为镜,可以知兴替。 九五计划(1996-2000):通货紧缩时代九五计划期间,中国经济可谓经历了冰火两重天:前期抑制通货膨胀,后期应对通货紧缩。在高通胀得到控制后,1997年始发于泰国的亚洲金融危机,使我国外贸出口增幅从前一年的20%猛跌至0.5%,利用外资额跌至20年来最低点。在国内,通货紧缩来临,内需不足成为突出问题。企业开工不足,国企改革,下岗潮席卷全国。中国劳动统计年鉴数据显示:首当其冲的是东北,尤其是辽宁和黑龙江,以及两湖地区。就业状况的恶化使城镇居民收入的增势大幅减缓,九五计划的城

镇居民收入指标完成率也因此仅96%。为了扩大内需,国家出台了一系列宏观调控政策,如增加投资、刺激消费等,对于拉动经济增长无疑起到了推动作用。九五计划主要经济 增长指标也因此基本完成。与此同时,为了扩大内需,与 普通民众生活休戚相关的教育、医疗、房产三大市场化改革相继启动。首先是声势浩大的高校扩招,始于1999年。不可否认,高校扩招让更多人获得了接受大学教育的机会,但教学质量的下滑更是不争的事实。高校扩招之外,医疗、房产的市场化改革,其巨大影响力更是一直延续至今,看不起病、买不起房逐渐成为普遍现象。 十五计划(2001-2005):高增长、低通胀十五计划期间是中国经济发展的黄金时间,一方面,中国加入WTO为中国进一步融入世界经济体系、深化改革开放提供了难得的机遇,另一方面,国内经济保持了高速、平稳、健康的增长。从 实施情况来看,十五计划完成总体良好,提出的目标大部分实现。值得一提的是上图中“主要污染物排放总量减少”,这是部分未完成的指标之一。上世纪90年代中后期,以沙尘 暴为主要特征的环境问题,成为影响中国经济发展和社会生活的重大制约因素。时至今日,空气污染、水污染、土壤污染等等环境问题,更是成为即使立下提头来见的军令状都难以解决的顽疾。此外,十五计划期间,城乡居民收入差距不断扩大,行业间收入差距,尤其是竞争性行业与垄断性行业

20世纪90年代中国美术发展的多种可能性

20世纪90年代中国美术发展的多种可能性 摘要:在历史的年轮刚为20世纪最后的一个十年划上句号的今天,回头考察一下这段历史,人们会发现,这是一个特殊的阶段,差异巨大、彼此矛盾的各种物质和精神存在,都在这十年的现实舞台上拥有着自己的空间。它们纠缠杂糅在一起,形成一道奇异的共生景观。正是这种复杂的社会文化现实孕育了20世纪90年代中国美术发展的多种可能性。 一、85新潮美术运动的影响 对当代中国美术,85新潮美术运动是一段难以忘怀的火热记忆。尽管到1989 年的《中国现代艺术展》,它在褒贬难辩的争吵中匆匆落幕。但仍然给整个美术界烙下了深深的印记,并对90年代美术产生了深远影响。 事隔十年,我们已经能以较为冷静客观的目光评价这场运动。85新潮美术运动的起点是对“文革”期间美术异化为政治话语工具的反拨,是一次向美术艺术本体回归的潮流。但是在80年代中后期整个社会文化情境的影响下,它迅速偏离了原来的轨道,被卷入了一场民族精神解放与文化革新运动,并在其中充当了急先锋。“它所思考、关注与批判的问题已远远超出了以往的所谓艺术问题,而是全部的文化社会问题。85运动不是关注如何建立和完善某个艺术流派和风格的 问题,而是如何使艺术活动与全部的社会、文化共同进步的问题。因此,它对艺术的批判是同全部文化系统的批判连在一起的。”() 80年代初期,经历了十年的“文革美术”话语权力压抑,获得解放的美术界表现出对美术艺术本体——形式和情感因素的强烈渴望。伤痕美术、惟美画风、乡土自然主义一时间成为潮流。伤痕美术以写实再现“文革”现实为手段,突出它留给整个民族几代人的心理创伤。它抛弃了“文革美术”虚假的“高大全”和“红光亮”模式,将目光对准普通人在这段历史中的生活场景,用冷、灰、暗的色调和细腻的笔触渲染记忆中的伤痛情感。程丛林的《1968年×月×日雪》、何多苓的《我们曾经唱过这支歌》等都是其中的代表作品。伤痕美术以有限的语言方式开启了新时期美术的情感表现闸门,将美术引领到关注人性深层感受的方向上来。乡土自然主义的题材从“文革记忆”转向更宽泛的小人物生活和风土人情,愤懑、感伤的情绪让位于平静的人性慨叹和风景陶醉。其中以陈丹青的《西藏组画》和罗中立的《父亲》最为突出。与此同时,惟美画风在追求形式美、反对主题先行的旗帜下开始了对美术形式因素的张扬回归。袁运生的机场壁画《泼水节——生命的赞歌》、吴冠中的江南小景、靳尚谊的人体、人物油画使美术语言形式因素得到极度的突出。其间伴随着“抽象”、“形式美”“艺术本体”的理论

中国为什么在20世纪50年代选择了社会主义

中国为什么在20世纪50年代选择了社会主义? 世界形势 二十世纪50年代的世界形势是这样的:资本主义陷入空前的危机,苏联的社会主义建设蒸蒸日上,局部战争演化为世界大战,第三世界初一革命的边缘,因此毛主席无可辩驳的说明中国只有选择社会主义而别无选择。 中国20世纪50年代的现状 中国必须要走社会主义道路,新民主主义社会要过渡到社会主义社会,这在民主革命时期已经明确。我国在20世纪50年代选择过渡到社会主义,充分考虑了具有实现的可能性。第一,我国已经有了相对强大和迅速发展的社会主义国营经济。由于现代工业的固定资产中官僚资本占80%,国家没收这一部分庞大资本,不仅建立起了在国民经济中起领导作用的社会主义经济,而且为向社会主义过渡提供了物质基础,因而成为整个国民经济进行社会主义改造的重要开端. 第二,土地改革完成后,为发展生产、抵御自然灾害,广大农民具有走互助合作道路的内在要求。一般规模较小的农业互助合作组织,没有大机器,主要靠协作,也可以增产。事实上,与个体农业相比,农业互助合作组织的增产一般比较明显。这也为党提出向社会主义过渡的总路线提供了重要依据。 第三,建国初期,党和国家在合理调整工商业的过程中,创造了加工订货、经销代销、统购包销、公私合营等一系列从低级到高级的国家资本主义形式。这些措施,不但对资本主义工商业进行了有效的利用和限制,也很自然地加深了它们同社会主义国营经济之间的联系,引起它们在生产关系上发生程度不同的变化。国家在利用和限制资本主义工商业的过程中所积累的经验,成为对资本主义经济进行社会主义改造的最初步骤。这也成为党提出向社会主义逐步过渡的总路线的又一个重要因素。 第四,当时的国际形势也有利于中国向社会主义过渡。苏联社会主义的发展已经显示出对于资本主义的优越性,对我国有重要的借鉴作用。朝鲜战争停战使世界的形势开始和缓。这为实行过渡时期总路线提供了有利的国际环境。毛泽东正是在科学分析了新中国建立后,经济、政治和社会发生着的深刻变化及发展趋势,及时提出了过渡时期总路线,在中国这个世界上人口最多的国家建立起社会主义制度,实现了从新民主主义向社会主义的转变。历史条件 从一定意义上讲,中国选择社会主义道路是世界历史深入发展的结果。一方面,落后国家跳跃性发展的可能来源于文明的相互借鉴和效仿。世界性的交往和竞争,不但使文明的成果得以普遍交流,而且也使各个民族或国家可以在科学技术、经济生产、甚至政治制度上,直接借鉴已有的文明成果,选择最有利于自己的发展方式。这样,在世界历史形成之后,跳跃性发展就成为历史的一个常规和普遍的现象。避免重复和少走弯路正是后起国家能够很快赶上和超过先进国家的根本原因。 另一方面,中国走上社会主义发展道路还同两极性的世界分工密切相关。两极性的世界分工也是世界历史的产物,是资本主义世界市场体系发展的直接结果。虽然资本主义的发展使世界日益走向整体化,但各个民族或国家的发展在整体化的过程中往往表现出不平衡性。各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。资本主义国家凭借其先发优势对落后国家进行剥削和掠夺,从而造成了世界性的两极分化,使落后国家依附于先进国家, 使殖民地依附于宗主国。两极性的世界分工为落后国家实现跨越发展提供了必要性。由于在资本主义世界分工体系中处于从属地位,落后国家不可能通过资本主义道路来富强自己,这就促使它们打破常规、另辟蹊径发展自己。这正是中国走向社会主义发展道路的原因所在。近现代中国历史发展的事实证明了这一点。中国为什么不能走资本主义的道路? 必然性

20世纪90年代艺术_理论的回顾_易英

文章编号:0257-5876(2002)05-0112-11 20世纪90年代艺术:理论的回顾 易 英 内容提要 20世纪90年代中国现代艺术是在中国社会经济巨大变化的背景下发展的,艺术运动、艺术风格和艺术思潮都与具体的社会条件发生着深刻的联系,在90年代的特定条件下,由计划经济向市场经济的转变构成现代艺术发展演变的重要背景。艺术与社会、政治和经济、现代主义与后现代主义、大众文化与前卫艺术、后殖民主义、架上艺术与观念艺术等一系列问题都在90年代艺术中体现出来。本文从社会批评的角度在理论上对90年代中国现代艺术进行了回顾、总结、分析与批判。 关键词 后现代主义 后殖民文化 政治波普 策划人 架上艺术 观念艺术作者简介 易英,1953年生,中央美术学院教授 。 图一 燕灵路来福面馆(2002) 翁云鹏 在谈到20世纪90年代中国现代艺术的时候,首先要提出经济的问题,这与80年代总是谈到思想解放运动大不相同。这不仅因为中国社会发生了由计划经济向社会主义市场经济转变的深刻变化,也因为这个大环境对艺术产生了深刻影响。艺术的生产不可能孤立于经济制度之外,在市场经济的大系统内,逐渐形成艺术生产的制度,从前卫艺术到体制文化,无不在这个制度内运作。90年代初是现代艺术运动陷入低潮的时候,而 艺术市场恰恰在这时出现,尽管这时的艺术市场还很不成熟,完全是境外的买方市场,但对现代艺术的冲击是很大的。1992年的/广州油画双年展0是1989年后最大规模的现代艺术展,这个同样具有理想主义色彩的展览却为理想涂上一层金钱的颜色。展览的宗旨是要把中国的前卫艺术推向市场。当时的现实困境是前卫艺术后继乏力,在经济的压力与诱惑下,前卫艺术严重分流。一些艺术家看到前卫艺术前途无望,一部分人接工程做装修,一部分人转而制作迎合市场趣味的绘 ) 112)

20世纪这一百年是中国城乡社会发生翻天覆地变化的一百...

20世纪这一百年是中国城乡社会发生翻天覆地变化的一百年。生活在这一时段的中国人都可以亲身感受到这样的变化。可以说,人的变化从一个侧面折射出社会的变化。但是,从另一个侧面看,在这样的过程中,社会并没有表现出明显的断裂,而仍然体现出一种延续(至少在外观上是这样)。这在很大程度上是因为这样的社会延续是通过生活在中国社会中而又跨越了不同时代的人的延续表现出来的。正是因为有这样的前提,我们才有通过对人的记忆的发掘去追溯历史事件的真相进而在微观层面达成对20世纪中国社会变迁史的把握和描述的可能,从而在一定程度上达致与宏观层面对20世纪中国社会变迁史的把握和描述相互印证,并在某种意义上补充和完善宏观变迁史这样的目标。这样的研究无疑具有重要的理论意义和现实意义。 显然,要实现这样的目标,我们必须借助历史社会学的理论和视角。而且,在实现的过程中我们必须应对这样一些对“走向叙述”的历史社会学来说是关键性的问题:(1)历史社会学作为一门交叉学科,有一点与历史学相同,即其基本目标也在于发现(历史)事实、弄清(历史)事实和叙述(历史)事实,那么,个人的回忆性叙述能否反映这样的事实?进一步地,通过被访人的回忆叙述我们能否达致对历史事件真相的认识和相对准确的叙述?(2)建立在实证主义基础上的传统的社会学(比如孔德和涂尔干)认为事件“只是历史的表象而非真实”,在对由叙述而获得的事件的分析过程中,我们如何解决这样的“真实性”问题?(3)由此必然产生的一个方法论方面的问题是,历史社会学的方法论与社会学的实证研究依据的方法论有何不同?同时,走向叙述的历史社会学还必须解决自身的一些方法论方面的问题:社会现象的本质是什么?叙述如何提供解释?理论在叙述中扮演什么角色?这些问题在实践中的解决无疑会对历史社会学这门学科的发展有难以估量的帮助。 这些问题在理论上的厘清需要一个历史主义的立场。基于历史社会学的历史主义在认识论上的合法性依赖于韦伯的理解方法以及现象学和阐述学传统。它的最基本的信条是:与自然科学相比,社会和历史“科学”的方法论是独特的。因为社会现实包含着一个重要的只能通过阐述性的理解加以揭示的主观面向,所以社会世界不可能用和自然界一样的客观的因果方式进行了解,经常被认为是因果分析所必须的超越的客观性不可能达到。因此,历史主义拒绝科学的实证主义哲学,也拒绝它的伪装形式的理论。它偏好强调历史事件复杂性、唯一性和偶然性的阐释以及研究历史的整体性的方法。它也是方法论上的整体主义者,拒绝单一的因果模型,偏好通过丰富的描述性的叙述来把握历史事件的复杂性。而且,它对理论并无仇恨,只是提醒人们要注意理论的局限性;另一方面,它也不放弃对规律的追寻。 由此出发,历史社会学对因果关系重新给予定义和解释。比如,索莫斯倡导发展一个“以叙述性和意义、次序和偶然性的中心性而不是普遍性和预测性法则为基础的因果关系观念”(Somers,1996)。历史社会学中的叙述主义者进一步认为,事件为什么发生,事实上可以从事件如何发生那里寻找答案(Tilly,1990)。因此,对于事件的“适当的”叙述即是对事件的解释(Collingwood,1946)。维因进一步指出,“历史就是叙事”,“历史学和物理学的真正差别在于后者把事实归于规律之中,而前者把事实归于情节的集合之中,因此,历史就是叙述事件,叙事就是把历史上行动者相互之间看起来是局部的、混乱的和不可理解的清洁联系起来,加以理解和解释。”(转引自杨豫,1993) 因此,在历史社会学者的眼中,叙述大致可以这样被定义;