皮肤科的维甲酸疗法

一般介绍

维甲酸类药物(retinoic acid)是一类天然或合成的维生素A(视黄醇,Retinol)的衍生物,维生素A是正常上皮增殖和分化所必需,但在治疗皮肤病时,不良反应大。为此对其分子结构进行改良而获得了多种在结构上类似的化合物,统称为维甲酸。因其不能治疗维生素A缺乏症,故实际上不属于维生素的范围。

维甲酸类药物首先是在1962年由Stüettgen阐述了“全反式维A酸对皮肤病的治疗作用”开始应用于皮肤科的,至今已有40年的历史,它的问世代表了皮肤病现代疗法中的一个里程碑,为许多难治性皮肤病提供了新的有效的治疗途径,被誉为近半个多世纪来应用于皮肤科治疗中最重要的三大发现之一(另两个为青霉素和糖皮质激素)。已逐渐局部和系统地用于治疗银屑病、角化过度和角化不全性皮肤病,角化性遗传性皮肤病、严重痤疮和与痤疮相关的皮肤病,亦可治疗和预防皮肤老化和肿瘤的形成;已成为治疗银屑病、鱼鳞病和痤疮不可缺少的药物,目前合成的维甲酸类化合物已超过1500种,其结构由三部分组成,即环状结构、多烯侧链和极性终末基团,通过对三部分中的任何一个部分进行改造,均可获得一系列的维甲酸类衍生物。但在临床上有实际应用价值的不到十种。传统上把维甲酸类药物划分三代,第一代为非芳香类,有最早应用的全反式维A酸,因口服副作用大,在本科现以外用为主,目前应用得最多的是异维A酸(isotretinoin)和维胺酯(viaminate);第二代为单芳香族维甲酸:阿维A酯(etretinate)及其主要代谢产物阿维A(acitretin),第三代为多芳香族维甲酸类药物,即芳维甲酸乙酯和具有受体选择性的三种局部应用的维甲酸类药物阿达帕林(adapalene)、乙炔维甲酸他扎罗汀(tazarotene)和贝占罗汀(bexarotene),可分别治疗痤疮、银屑病和皮肤淋巴瘤。

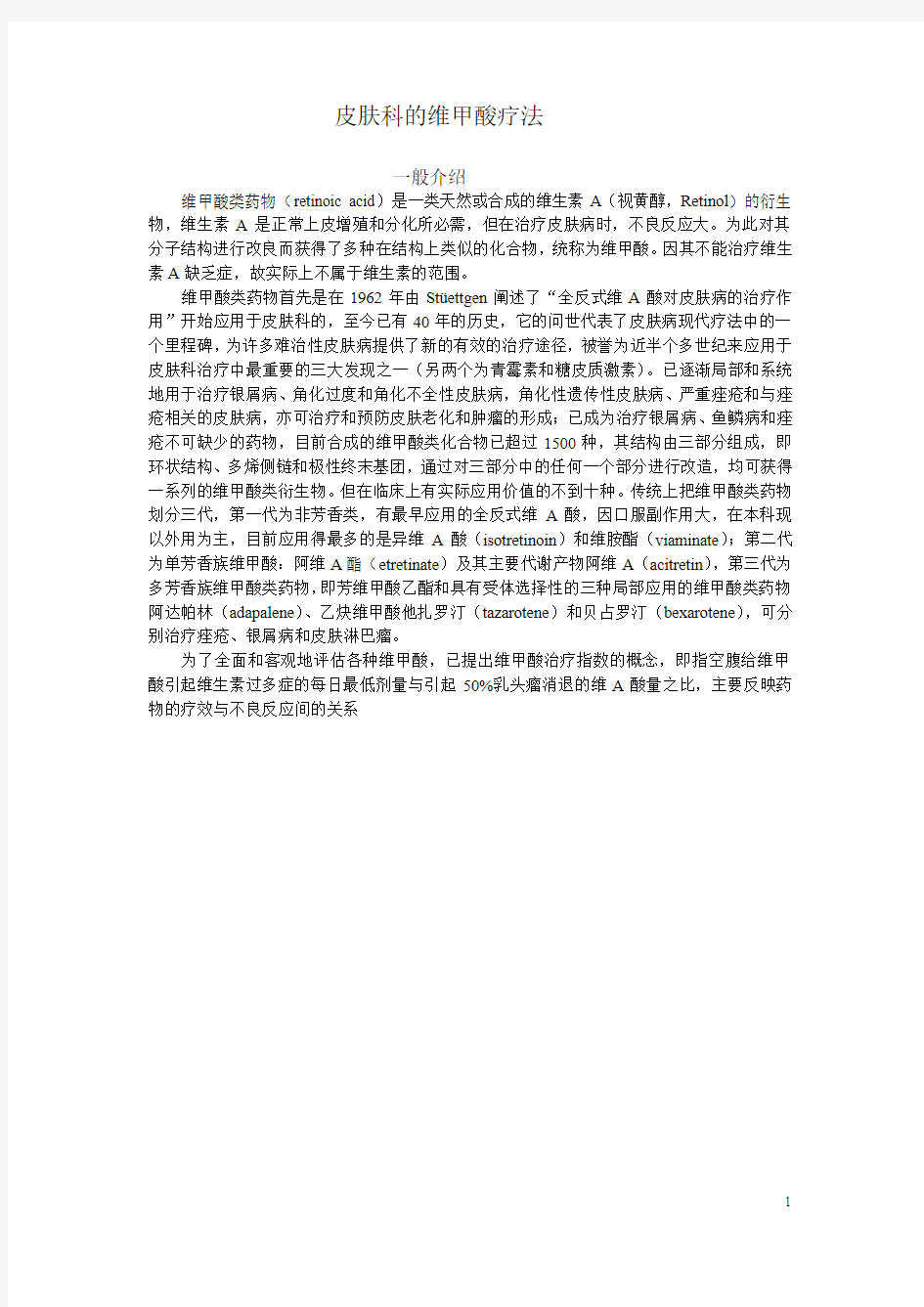

为了全面和客观地评估各种维甲酸,已提出维甲酸治疗指数的概念,即指空腹给维甲酸引起维生素过多症的每日最低剂量与引起50%乳头瘤消退的维A酸量之比,主要反映药物的疗效与不良反应间的关系

表I 各种维甲酸的化学结构和治疗指数———————————————————————————————————————名称化学结构高维生素A症(mg/kg)抗乳头瘤作用(mg/kg)治疗指数———————————————————————————————————————全反式维A酸80 400 80/400=0.2 ———————————————————————————————————————异维A酸400 800 400/800=0.5 ———————————————————————————————————————维胺酯———————————————————————————————————————阿维A酯100 50 100/50=2 ———————————————————————————————————————阿维A 100 50 100/50=2 ———————————————————————————————————————芳维甲酸乙酯0.1 0.05 0.1/0.05=2 ———————————————————————————————————————阿达帕林———————————————————————————————————————他扎罗汀———————————————————————————————————————从表中所示可见全反式维甲酸的治疗指数最低,而第二代及第三代维甲酸的治疗指数比全反式维A酸高出10倍,比异维A酸高出4倍。

作用机制和生物效应:

维甲酸类的前体维生素A的主要药理作用为:促进生长,影响生殖功能和胚胎的发育,增强视网膜的感光性能,维持上皮组织的增殖和正常机能及结构的完整。而维甲酸类药物无保持视力和影响生殖的作用,而对上皮组织的作用增强,有利于上皮的分化,对表皮有去角质、抗增殖作用。其最基本的作用可能是在与组织蛋白质结合后转移到细胞核内,调控基因的表达,从而调节角质生成细胞的分化过程;它还能通过抑制敏感T细胞的活性,使外周血T细胞功能增强,调节免疫机能,增强迟发性变态反应,故可用于细胞介导的免疫缺陷性疾病。还可减少真皮中性多形核的细胞的趋化性,明显抑制超氧化物阴离子的形成,故有抗炎作用。对皮脂腺活性和表皮脂质的作用:研究证实异维A酸可直接抑制人类皮脂腺细胞的增殖和脂质合成,控制它们的分化和抗原表达,而使皮脂腺细胞数减少,皮脂合成减少,皮脂分泌率降低;由于能减少黑素体输入角质生成细胞率继而增加表皮的增殖作用,并抑制酪氨酸酶的活性,减少黑素形成,故可减少表皮黑素;此外,维甲酸还可通过调节酶和蛋白的合成,细胞与细胞接触,细胞膜的结构、体液和细胞免役反应,生长因子、各种细胞因子、基因转录和转录后的水平起作用等,干扰肿瘤的发生而发挥抗肿瘤作用。

维甲酸类药物具有复杂的生物效应,不同种类的维甲酸,其适用范围和作用机制有所不同,如异维A酸对痤疮的疗效好,而阿维A对银屑病特佳,全反式维A酸治疗某些血液病有效,这种作用上的差别,与不同的维甲酸具有不同的生物活性有关,其复杂的生物效应是通过多种核受体介导的。

现已知体内存在6种维甲酸受体,分别归属于两大蔟,即维甲酸受体蔟(RARs)和维甲酸X受体蔟(RXRs),每一受体蔟又分别包括了亚型,即RARα.β.γ和RXRα.β.γ。维甲酸生物活性的复杂性还在于功能上具有二聚体(包括同质和异质二聚体),激活基因转录时,

RARs作为RXRs的异质二聚体发挥功能效应。同样,RXRs也可发挥RAR的同质二聚体功能,RAR可通过RAR-RXR异质二聚体激活基因转录,而RXR则通过RXR异质二聚体的相应成分激活RXR同质二聚体,并调控RAR。维甲酸受体的多样性,使它可以通过各自不同途径发挥不同的生物效应,因而可应于治疗多种皮肤病。已知维甲酸受体亚型有不同的组织分布,并且有靶基因特异性,如在皮肤组织中优势RAR亚型为RARγ,维甲酸的抗银屑病效果主要与此型有关。因此维甲酸的生物效应取决于组织中特异性地结合亚受体和亚受体的靶基因库。

药代动力学:

各种维甲酸的药代动力学差异很大。如异维A酸的特点是代谢排出迅速、口服吸收快,生物利用率约25%,2-3小时后血浓度达最高峰,然后很快下降;代谢排出也快,半衰期仅为10~20小时,蛋白结合率99%,不贮存于组织中在肝内被代谢,2-5天后从尿和粪中可完全排出。如连续服药40mg/次每日2次共1个月,未发现药物在体内积蓄及对酶代谢产生影响。在服药期和服药后4~8周需避孕。

维胺脂为1982年我国自行合成的一种维甲酸,从结构上属于全反式,动物实验证实它的不良反应较国外同类产品小得多,这可能与其在胃肠道的吸收较差有关,但现用微粉化和抗氧化技术,其商品三蕊胶囊已改善了吸收和增加了产品的稳定性,可内服和外用。

第二代维甲酸阿维A酯吸收也快,3~4小时达血药高峰浓度,经肝脏水解后大部分变成游离酸,最后经肾(20%)和胆汁(80%)排出;而另有一部分不变,以酯的形式贮存于皮下脂肪中,半衰期长达80~147天,完全排出需1~2年;而阿维A是阿维A酯的游离酸及活性代谢产物(现已明确阿维A酯是阿维A的前体药物),前者的药理活性成分即为后者,两者的基本结构相似,所不同的是阿维A的极性终末基因为羧酸基,而阿维A酯是乙酯基,临床适应证、疗效和不良反应均相似。但阿维A的亲脂性比阿维A酯要小得多,研究已证明,阿维A酯停药后3周,血药浓度仍可维持在30ug/ml,而服阿维A 3周后,血中该药及其代谢产物已基本排尽,故其血浆清除率明显提高,消除半衰期显著缩短(仅为阿维A酯的1/50,约50~60小时),在体内不蓄积,该药通过同分异构化作用,转化成13-顺阿维A。原药及异构体进一步通过侧链分介及葡萄糖醛酸化作用而被代谢,长期服药停药后的36天内99%的药物可被排泄,故潜在性的致畸危险性明显低于阿维A酯,大大的提高了使用的安全性,因此用酸替代酯主要是由于其药代动力学的优势。但近来发现,在内源性酯酶的作用下,有少量阿维A能转化阿维A酯,酒精能促进这种反应,故目前有些国家,阿维A酯仍未退出市场。

表II阿维A和阿维A酯药代动力学参数————————————————————————————————————

阿维A 阿维A酯—————————————————————————————————————消除半衰期33~96h 84~168d —————————————————————————————————————生物利用率36~95% 30~70% —————————————————————————————————————Cmax 97~786ug/ml 45~292ug/ml ——————————————————————————————————————Tmax 2~4h 2~7h ——————————————————————————————————————总之,与阿维A酯相比,阿维A的药代动力学特点是生物利用度高(平均达72%),半衰期短(平均为50~60小时),不易在组织内蓄积。阿维A酯的剂量降低约20%~30%,

即相当于阿维A的剂量。

维甲酸的适应证

一、炎症性皮病

其中主要是用于治疗银屑病。第二代单芳香维甲酸(阿维A、阿维A酯)治疗严

重的寻常型及脓疱型、红皮病型银屑病有较好的疗效。对角层下脓疱病和扁平苔

藓也有效。治疗银屑病还可以与MTX、PUV A、外用皮质激素等联合疗法,但阿

维A酯外用无效。

二、痤疮

13-顺维甲酸治疗中~重度痤疮效果肯定,尤其对结节性和囊肿性痤疮最有效。此外,

对头部脓肿性穿掘性毛囊周围炎、化脓性汗腺炎、多发性脂囊瘤、油性痤疮、酒

渣鼻、皮脂腺增生和革兰阴性杆菌毛囊炎也有效。对银屑病稍有效(对脓疱型较

好)。

三、角化性皮病

包括寻常性鱼鳞病、层板状鱼鳞病、毛发红糠疹、毛囊角化病、可变性红斑角化

病、进行性对称性红斑角化症、汗孔角化症、角化棘皮瘤、先天性鱼鳞病样红皮

病、肢端角化性弹力纤维病、副肿瘤性肢端角化症、表皮松解性角化过度等,主

要用阿维A等第二代维甲酸来治疗,但13-顺维甲酸也有效(如对毛发红糠疹也有

效,但剂量宜大)。

四、皮肤肿瘤和癌前期病变

主要是阿维A等对疣状鳞癌、着色性干皮病、光线性角化、疣状表皮发育不良、

黑棘皮病、粘膜白斑、Bowen病、鲍温样丘疹病、皮肤T细胞淋巴瘤、恶黑等有

效,且有预防作用。

五、其他皮肤病

掌跖脓疱病、Reiter’s病、播散性环状肉芽肿、结节病、硬化性萎缩性苔藓、盘状

红斑狼疮、系统性硬皮病、白塞病、皮肤淀粉样变、病毒疣、Kyrle病、Jessner皮

肤淋巴细胞浸润、HIV相关的嗜酸性脓疱性毛囊炎有效;此外,外用维A酸类药

物在一定程度上可预防和治疗皮肤光老化。

常用维甲酸类药物介绍

一、异维A酸:为全反式维A酸的异构体,临床应用广泛,主要有:

1,痤疮及其相关疾病:是治疗本病的首选药物,尤其对严重的结节-囊肿性痤疮以及对常规治疗无效的中度痤疮效果良好;对油性痤疮、氯痤疮、Apert综合征、革兰阴性菌毛囊炎和暴发性痤疮也有效;对酒渣鼻以及它的变型肉芽肿性酒渣鼻、口周皮炎、颜面播散性粟粒性狼疮以及化脓性汗腺炎等均是适应证;

2,其他毛囊性疾病:对头皮脓肿性穿掘性毛囊周围炎有效;

3,角化异常性遗传性皮病:可用于治疗Darier病、鱼鳞病、掌跖角化病、先天性厚甲等,其中对Darier病的疗效比阿维A好;

4,无角化异常的遗传性皮病:对骨膜增生厚皮症和局限型大疱性表皮松解症有效;

5,丘疹性鳞屑性疾病:毛发红糠疹、扁平苔藓、泛发性脓疱性银屑病和疱疹样脓疱病、慢性苔藓样角化病和慢性苔藓样糠疹等均为本药的适应证;

6,皮肤附属器疾病:对多发性脂囊瘤、皮脂腺增生、严重的脂溢性皮炎、皮脂腺异位和汗管瘤等有效;

7,增生性疾病:可用于治疗光线性角化、口腔白斑、角化棘皮瘤、鳞癌和皮肤T细胞淋巴瘤等

8,病毒性疾病:治疗尖锐湿疣有一定的疗效;

9,自身免疫病:对慢性皮肤型和亚急性皮肤型红斑狼疮以及系统性硬化症有效;10,其他皮肤病:对结节病的皮损、播散型环状肉芽肿、光化性肉芽肿、Grover病、穿通性皮病、嗜酸性脓疱性毛囊炎等也有效。

二、阿维A:是阿维A酯在体内的代谢产物,生物活性强,临床上主要用于治疗:1,银屑病:是治疗本病的最好药物之一,尤其对脓疱型和红皮病型效果显著,皮损消退率达90%,对斑点状和点滴状银屑病也可慢慢地奏效,为提高疗效和减少复发,阿维A也可与PUV A或UVB等联合应用;

2,其他红斑鳞屑性皮病:对扁平苔藓有较好的疗效,对角层下脓疱性皮病有显效;3,角化性皮病:治疗Darier病、严重常染色体隐性遗传性鱼鳞病、弥漫性掌跖角化症、毛发红糠疹、汗孔角化症、毛发苔藓和可变性红斑角化症等均有效。其中对鱼鳞病的治疗效果比异维A酸好。

4,自身免疫病:包括皮肤型红斑狼疮、天疱疮和疱疹样皮炎等均可试用,对于骨髓移植后发生的硬皮病样改变(移植物抗宿主病)也有效;

5,皮肤肿瘤:可用于基底细胞癌、鳞状上皮癌、皮肤淋巴瘤、黑素瘤、粘膜白斑、角化棘皮瘤和日光性角化等,但主要是作为辅助治疗用;

6,病毒性疣:对泛发性扁平疣、寻常疣、跖疣、疣状表皮发育不良有一定的疗效,并可减少尖锐湿疣的复发率;

7,其他皮肤病:包括Grover病、硬化性苔藓、皮肤乳头瘤病和大疱性表皮松解症等均可应用。

从以上介绍中可见异维A酸和阿维A治疗角化性皮肤病都可有效,但有人指出,对寻常型鱼鳞病、先天性大疱性鱼鳞病样红皮病和掌跖角化病,阿维A的疗效优于异维A酸;而对Darier病、层板状鱼鳞病、毛发红糠疹,用异维A酸比阿维A好。

三、维胺脂:已报道用之有效的皮肤病包括银屑病、痤疮、儿童毛发红糠疹、鱼鳞病、

脂溢性皮炎、酒渣鼻、皮肤红斑狼疮、扁平苔藓、硬化萎缩性苔藓、颜面播散性粟粒性痤疮等,一般认为对上述皮肤病的疗效比同代产品差些,但其不良反应也远低于同代产品。

四、全反式维甲酸:由于其治疗指数低,目前在本科主要作局部外用,而外用的刺激

现象也较明显,故浓度不宜过高,常采用高低两种浓度:治疗面部用低浓度(0.025%~0.05%);高浓度常用为0.1%(最高浓度<0.3%),用于治疗角化性和肥厚性皮肤病,其他可用中等浓度(0.05%)。其适应证有:痤疮、慢性日光损伤、光老化、扁平苔藓、掌跖角化病、毛囊角化病、皮脂腺异位、管型毛发、念珠状毛发、小棘毛壅病、痣状痣、鱼鳞病、黄褐斑、炎症后皮肤色素沉着、毛发红糠疹,日光角化病等,并可预防由皮质类固醇所致的皮肤萎缩。

五、阿达帕林:为新近合成的具有维甲酸样作用机制的萘甲酸衍生物,可能是RAR选

择性配体,与RAR-γ有高度亲和性,可与RAR-γ受体结合以调节角朊细胞的增殖和分化,化学稳定性和光稳定性好,经皮肤吸收后无降解现象,外用对皮肤刺激性小,具有较强的粉刺溶解活性和抗炎作用。主要治疗痤疮,通用浓度为0.1%,外用后渗透性好,在皮肤角质层内有高浓度药物保留,特别是在靶器官——毛囊皮脂腺中集中。

六、他扎罗汀:为第一个受体选择性外用的维甲酸类药物,化学名乙炔维甲酸(acetylenic

retinoids),也是第一个被允许外用治疗银屑病面积达10%的轻~中度患者的维A酸类外用药;1998年上市,对银屑病病因上的几个主要环节均有良好的作用;即表皮增殖、异常的角朊细胞分化和炎症,它可调控表皮角质形成细胞;使异常分化的角质形成细胞正常化;对过度增殖的上皮组织具有抗增殖效果;可减少皮肤组

织中的炎性免疫活性细胞;抑制炎症皮肤的病理性免疫反应。他扎罗汀在皮肤内

可迅速地被代谢成活性形式的他扎罗汀酸。与RAR有较高的亲和力,选择性地激

活RAR-β和RAR-γ,这种受体的选择性确保了药物的靶向作用,有利于控制由于

与发病无关的其他维A酸途径被激活而引起的不良反应,他扎罗汀外用经皮吸收

非常有限,其活性代谢产物在循环中可快速代谢为亲水性代谢物,体内存留期短,

有助于防止在脂肪组织中聚集,减少其致畸危险性;他扎罗汀也很少有局部过敏

和光毒作用,也无高钙血症和糖皮质激素样作用。外用浓度为0.05~0.1%,外用一

周后即可见效,其效能相当于0.05%氯氟舒松霜,在停药后银屑病的复发率比用氟

轻松低。它有明显的治疗后持续效应,停药后疗效仍可维持数周,不引起反跳。

但他扎罗汀可引起刺激性皮炎,局部刺激性和浓度有关,高浓度是刺激明显,引

起红斑、疼痛和烧灼感;而外用糖皮质激素制剂可降低它的刺激性和增加疗效,

而后者又可减少前者引起的皮肤萎缩而不抑制前者的抗炎作用,这种互补说明两

者有协同效应,并可将不良反应明显减少。此外,有报道它外用治疗痤疮也有效。

用0.1%较0.05%在减少痤疮损害数目方面更有效。但一般认为他扎罗汀不要用于

搽糜烂部位、面部和头皮,孕妇和破哺乳期也不要应用。近Kaidbey等报道0.1%

他扎罗汀可预防和明显减轻外用糖皮质所引起的表皮萎缩,对顽固性蕈样肉芽肿、

疣状角化不良瘤和恶性黑子等也有效。

七、贝占罗汀(bexarotene):为一种高度选择性的抗RXR受体的新型维甲酸,商品名

Targretin,可内服或外用,内服量最大为3mg/kg/d,主要用于治疗蕈样肉芽肿,近

报告对银屑病也有效。

用法和剂量

口服13-顺维甲酸治疗结节和囊肿性痤疮用0.5mg/kg/d,为达到长期缓解病情的目的,最小的累积剂量应为100mg/kg;维胺酯用1~3mg/kg/d;治疗银屑病等用阿维A的剂量为0.3~0.75mg/kg/d(阿维A酯为0.5~1.0mg/kg/d)芳维A酸乙酯为0.03mg/d。已知中小剂量治疗者不良反应最轻和最少,易为病员所接受。

不良反应

13-顺维甲酸的不良反应与维生素A过多症相符,发生的原因与其同时结合多种RAR 受体亚型有关,第二代维甲酸的副作用虽与第一代相似,但较轻,主要有:

一、皮肤和粘膜:唇裂、唇炎、口渴、干眼、结膜炎、脱发、鼻干、鼻出血、甲周炎、

阴囊龟头炎、尿道炎、皮肤干燥、瘙痒、红斑和瘀斑,其发生率和严重程度呈剂

量依赖性;

二、肌肉骨骼:骨早熟性闭合、骨肥厚、骨和关节痛、肌痛、长骨疣,对成人异维A

酸较阿维A更易导致骨骼损害;

三、中枢神经系统:疲劳、头痛、眩晕、性格改变、假性脑瘤;

四、眼:眼刺激、眼球痛、视力下降、复视;

五、胃肠道反应:纳减、恶心呕吐、腹痛、消化不良等;

六、肝功改变:使转氨酶中轻度升高,发生率14~28%;而碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶和

胆红素的升高较少;

七、血脂升高:甘油三酯和胆固醇水平增高,极低密度脂蛋白和低密度脂蛋白升高及

高密度脂蛋白降低;

八、致畸作用。可导致先天畸形,包括小耳、无耳、而骨发育异常、脑积水、小脑、

腮弓缺陷等

九、造血系统:可引起白细胞减少、贫血、血小板减少或增加。

其中对皮肤、肝脏、血脂和致畸的副作用短期治疗即可发生;而长期服用累

积所致的副作用主要是骨骼和韧带钙化,如引起弥漫性特发性骨肥厚等。

处理对策

一、Lebwohe报告对用大量13-顺维A酸(100mg/m2)的骨髓发育不良综合征患者加用维生素E800IU/d可使其角化过度、粘膜炎、鼻出血、脱发和甲变化等不良反应的发生率大大降低,肌痛和关节痛的发生率从29%降为7%,加用维生素E也可预防胆固醇和甘油三脂水平上升及引起肝损害。Dimeay等用同等量的维生素E也证明能减轻13-顺维A酸的某些皮肤粘膜副作用。一般认为当肝酶大于正常上限水平3倍以上时,应立即停药,直至恢复正常,才能在监护下使用小剂量。但Stauss等在对140例痤疮病人的双盲研究中却发现,在用13-顺维A酸1mg/kg/d的治疗中服用维生素E800IU/d并不能减少其不良反应。

二、对皮肤和粘膜不良反应,可以外用护肤霜、保湿霜、避免戴隐形眼镜。中药方剂如麦冬汤、生脉饮等也可试用。

三、为防止其畸形,如服异维A酸,则在妊娠前4周及停药2月内避孕;如服阿维A,则在停药3个月后再考虑妊娠;而服阿维A酯,则在停药后2年才宜妊娠(现因考虑到阿维A可以在体内转化为阿维A酯,故也有认为阿维A也应在停药后的2年内严格避孕)。

四、对长期服用维甲酸的患者应定期摄X光片,以观察骨骼情况。对儿童还应测身高。

[12]卢文胜,危华玲.烧伤涂膜剂的研制[J ].海峡药学,2004,16 (6):31 32. [13]刘世贵,徐桂萍,吕剑涛.正交试验优选拔毒涂膜剂的制备工 艺[J].中医药学刊,2006,24(7):1360 1361. [14]张秋红,李德平,张忠义.烧伤涂膜剂质量标准研究[J].中国 药业,2006,15(14):10 11. [15]王晋,刘巨厚,王占琴.正交试验优化白及成膜材料的制备工 艺[J].中国药房,2005,16(15):1134 1135. [16]罗雄明.一种新型药用止血膜材料的制备及性质研究[D].重 庆大学硕士学位论文,2005. [17]S chroeder I,Frank e P,Schaefer U,et al .Development and characterization of film formin g polymeric solu tion s for skin d rug delivery[J].E ur J Pharm Biopharm,2007,65(1):111 121. [18]盛国荣,谢勇.肤康涂膜剂急性毒性与过敏性试验的研究[J]. 海峡药学,2004,16(2):34 36. [19]李彦,林葳,左从林.鬼臼毒素涂膜剂对家兔皮肤和阴道粘膜 的刺激实验[J ].武警医学,2001,12(8):485 486. [20]朱健平,刘刚,高莉莉,等.环吡酮胺涂膜剂控释机理研究[J]. 广东医学院学报,1999,17(1):8 10. [21]盛国荣.混合促透剂对肤康涂膜剂中水杨酸和酮康唑透皮效 果的影响[J ].中国药业,2005,14(4):29 31. [22]林亚平,赵颖,张永萍,等.雪上一枝蒿涂膜剂、凝胶剂和巴布 剂体外经皮渗透过程的比较[J].中国中药杂志,2007,32(3):203 206. [23]杨建坤,杨章群,曹德英.阿西美辛涂膜剂体外透皮吸收的影 响因素考察[J ].中国医院药学杂志,2005,25(10):937 939.[24]赵文英,金青,朱庆书.芦荟涂膜剂的体外透皮实验研究[J]. 青岛科技大学学报,2006,27(3):200 201. [25]杨荣兵,李瑶.玉屏风涂膜剂的制备工艺研究[J].实用医技杂 志,2008,15(24):3223 3225. [26]陈庆华,廖峻,曾南,等.咳喘灵高分子涂膜剂治疗急慢性支气 管炎临床观察附:193例病例报告[J].成都中医药大学学报,2001,24(2):10 11. [27]M isra A,Pal R,M ajumdar S ,et al .Biphasic testosterone de livery profile observed with tw o different transdermal formula tions[J].Pharm Res,1997,14(9):1264 1268. [28]S chroeder I,Fran ke P,Schaefer U ,et al .Delivery of ethi nylestradiol from film form ing polymeric s olutions across hu man epid ermis in v itr o an d in viv o in pigs [J ].J Control Re lease,2007,118(2):196 203. [收稿日期]2009 03 31 [作者简介]杜雪,女,硕士,助理研究员,电话:0531 ********,E m ail:x uezi 8106@https://www.doczj.com/doc/ed9068512.html, 全反式维甲酸缓释制剂研究进展 杜雪,黄丽华,李铁军,张孝卫 (济南市卫生科技交流服务中心,山东济南250013) [摘要] 目的:介绍近年来国内外全反式维甲酸缓释制剂的研究进展。方法:查阅国内外有关文献进行综合分析。结果:全反式维甲酸缓释制剂主要有聚丙交酯乙交酯(PL GA )微球、聚L 丙交酯(P L LA )和聚乙二醇(PEG) PL L A 镶嵌共聚物(PL E)微球、微乳液、脂质体、混悬剂、环糊精包合物、核 壳型毫微粒、醇溶朊毫微粒等。结论:全面了解全反式维甲酸缓释制剂为有效降低耐药性、减少给药次数、减轻不良反应提供了新的思路。[关键词] 全反式维甲酸;缓释;制剂;微球 [中图分类号]R 944 [文献标识码]A [文章编号]1001 5213(2010)04 0327 03 全反式维甲酸(all tr ans vitamin A acid,tr etinoin,(a ll E) 3,7 dimethyl 9 (2,6,6 trimethy l 1 cyclo hex en 1 yl) 2,4,6,8 nonatetraenoic acid,A T R A )为维生素A 的天然氧化代谢产物。目前临床上主要用于治疗急性早幼粒细胞白血病(A PL ,M 3)和骨髓增生异常综合征(M DS),其优点为疗效高,完全缓解率达84%~95%,不诱发弥漫性血管内凝血(DIC),不引起骨髓抑制。多数患者用药后病情获得缓解,但在持续用药过程中很快出现耐药性,复发几乎普遍发生,其原因可能是A T RA 对参与其代谢的酶活性具有自身诱导作用,持续用药导致血药浓度逐步降低,导致临床应用受到很大限制。 为达到减少给药次数,降低峰浓度,减轻不良反应的目的,已经制备了全反式维甲酸微球,包括硅油、脂质体、白蛋白、聚丙交酯乙交酯,以及纳米颗粒混悬剂和环糊精包合物等。现将其缓释制剂研究进展综述如下。 1 全反式维甲酸聚丙交酯乙交酯缓释微球的研究 潘学工等[1]研究了全反式维甲酸聚丙交酯乙交酯(A T R A P LG A )微球的制备、物理性质的检测以及体外释药性能,结果证明制备的微球具有缓释作用。 微球用于脑内药物传输有很多优点,例如降低抗肿瘤药剂的毒性,克服血脑屏障,有效地传输药物到肿瘤部位和控制释放速率使药物实现长时间释放。Jeo ng Y I 等[2]研究了用于治疗脑瘤的A T RA P LG A 缓释胶囊制备条件的优化及体外释放度的测定。用溶剂挥发法制备了AT RA PL GA 微球,粒径在10~100 m 之间,30d 内A T RA 从微球中缓慢地释放出来,说明包含A T RA 的P LG A 微球用于脑瘤的治疗是可行的。 2 全反式维甲酸镶嵌共聚物缓释微球的研究 Yo ng do o Choi 等[3]通过聚L 丙交酯(PL L A )和聚乙二醇(P EG ) P LL A 镶嵌共聚物(PL E)以不同的混合比率制备微球来控制AT RA 的释放速率,通过调整微球中P L E 和AT RA 的含量获得了不同释放类型的A T RA 。发现当PL E 和A T RA 在微球中的质量比超过4%时得到拟零级释放曲线。 王凤翔等[4]制备了注射用海藻酸钠 维甲酸(alg inate so dium retino ic acid,A GS RA )微球用于眼内给药,所制成的AG S RA 微球可以用注射器直接注入到玻璃体腔,使用极为方便,体内实验和体外释放实验呈理想的持续释放模式,体

小结 所谓急性白血病便是造血系统恶性增生性疾病,是造血干细胞在分化过程中于某一阶段分化阻滞并恶性增殖的疾病.根据白血病细胞系列归属为急性髓系白血病(AML)和急性淋巴细胞白血病(ALL)两大类。 我们不妨先来探讨一下正常的造血过程.现已公认各种血细胞均起源于共同的骨髓造血干细胞,自我更新与多向分化是造血干细胞的两大特征。干细胞受造血微环境、神经介质、体液和免疫因素的调控而自我复制并分化为骨髓和淋巴系干细胞。具体分化过程如下: 骨髓干细胞 1).在促红细胞生成素(EPO)的调控下-红系祖细胞-原红细胞-早中晚幼红细胞-网织红细胞-红细胞 2)在GM-CSF的调控下-粒单系祖细胞-原始粒细胞-早中晚幼粒细胞-杆状核细胞-分叶核细胞---粒单系祖细胞-原单核细胞-幼单核细胞-单核细胞 3)在Meg-CSF的调控下-巨核系祖细胞-原始巨核细胞-幼巨核细胞-颗粒巨核细胞-成熟型巨核细胞-血小板 淋巴系干细胞 1)-T细胞系祖细胞-T原淋巴细胞-T幼淋巴细胞-T淋巴细胞 2)-B细胞系祖细胞-B原淋巴细胞-B幼淋巴细胞-B淋巴细胞 由此可总结出血细胞的发育过程可分为5个阶段: ①初级多能干细胞为最原始未分化干细胞;

②次级多能干细胞,部分分化,如CFU-S,淋巴性干细胞; ③定向组细胞,自我复制能力有限或消失,仅具有一系或2系分化潜能; ④前体细胞,如骨髓中形态已可辩认的各系幼稚细胞; ⑤各系血细胞,成熟血细胞。 在正常生理条件下,每种成熟的血细胞的增殖,分化和凋亡等过程是受到严格的调控,机体因而保持稳态;如果调控机制出现紊乱,造成这些过程异常,就会产生相应的疾病. 在急性白血病中,简单概括下来就是血细胞出现了恶性增殖和分化受阻的问题.那么究 其原因,可以发现相当多的白血病是由染色体易位导致基因异常而引起的.由于基因的断裂,重组,形成新的融合基因,致使基因表达异常,或编码新的融合蛋白,从而在正常造血干/组细胞的恶性转化中起重要作用.就拿这次PBL的案例来说,患者所罹患的是隶属于AML的M3型又称急性早幼粒细胞白血病(APL),在此类患者中常常能检测到PML-RARα基因的表达大大超过野生型PML和RARα表达, 而PML-RARα融合蛋白扣押或阻断了残存正常的PML,RARα蛋白的功能.从而以阻断细胞分化和细胞凋亡的双重效应参与APL的发病. 在正常人体内的PML蛋白起到的是生长抑制作用,PML蛋白的表达水平依细胞周期而发生改变,表现为PML在S期和G2/M期细胞低表达,在G1期细胞高表达。这种表达方式提示这可能和PML显著下调cyclin d1、cdk-2和上调P53、P21的表达及导致Rb蛋白去磷酸化等,使细胞阻滞在G1期有关。 同时PML蛋白还具有促凋亡活性.所谓凋亡是在体内外因索的诱导下,由严格和复杂的信号网络调控而发生的自主性细胞有序死亡过程。Quignon等[1]认为PML诱导的细胞凋亡信号途径不依赖重要的凋亡蛋白酶caspases的活化,因为PML诱导的细胞凋亡在缺乏caspase-3活化的情况下发生。Caspase抑制物如zVAD则能加速PML诱导的细胞凋亡。

急性早幼粒细胞白血病( acute promyelocytic leukemia,APL)是一种特殊类型的急性髓系白血病,其细胞遗传学特征为t(15; 17)染色体异位,该异位使15号染色体上的早幼粒细胞白血病(PML)基因与17号染色体上的维甲酸受体α(RARα)基因发生融合,表达PML-RARα融合蛋白,该融合基因是APL发病的分子基础和分子标志,这种异位导致粒细胞分化过程中受阻于早幼粒细胞阶段[1, 2]。目前,针对初次诊断为APL的患者采用全反式维甲酸(all-trans retinoic acid,ATRA)和蒽环类药物为主的联合化疗可使90%左右的患者达到完全缓解(complete remission,CR), 5年生存率可达80%[3]。 尽管维甲酸对治疗APL有很好的疗效,减少了细胞毒药物对细胞的破坏而诱发的播散性血管内凝血(DIC),从而降低了初治APL的早期病死率,可使大部分患者达到完全缓解。但是一些患者在诱导治疗过程中出现分化综合征(differentiation syndrome,DS),以前称之为维甲酸综合征( retionic acid syndrome, RAS),这是一种潜在的风险性很大的副作用。以下就ATRA诱导治疗APL过程中DS的发病率、发病机制、预测因素、临床表现及诊断、治疗及预防做简要介绍。 1DS的发病率及病死率 Tallman和De Botton在各自的调查研究中表明:初次诊断明确的APL患者予以A TRA诱导治疗过程中DS的发生率5% ~27%,病死率为5% ~29%,于ATRA诱导治疗的第1~3天联合化疗,其发生率为6% ~15%,病死率为6%[4, 5]。近年来的文献报道中DS的发病率较以往有所下降,可能与对DS的充分认识及激素类药物的早期应用有关。 2DS的发病机制 目前关于分化综合征的发病机制尚未充分阐明。在临床观察中我们发现DS并未出现在APL患者缓解后用ATRA和(或)ATO维持治疗过程中,也未出现在非APL患者接受ATRA治疗的过程中,仅仅在初次诊断为APL患者接受ATRA和(或)ATO诱导治疗的过程中,这表明APL细胞在DS发生的过程中起着重要的角色[4-10]。APL细胞上的细胞黏附分子CDl5、CDlla及CD11b等可与内皮细胞受体-细胞间黏附分子-1( intracellular adhesion molecule-1, ICAM-1)相互作用[4]。白细胞黏附受体CD11b是表达于中性粒细胞表面的重要细胞黏附分子,在中性粒细胞与内皮细胞间相互作用的炎症反应中起着重要的作用[11]。同时CD11b又是重要的细胞分化标志,在早幼粒细胞阶段为阴性[12]。随着细胞的分化、成熟逐渐表达于细胞表面,如表达的速度过于同步化,则使大量表达黏附分子白血病细胞滞留于肺循环,导致严重的通气功能障碍甚至ARDS[13]。徐娟等通过对初次诊断APL患者在服用ATRA 诱导治疗过程中对不同时间的骨髓细胞黏附分子表达进行动态监测,发现CD11b的大量表达于分化综合征有密切的关系[14]。Vahdat等通过回顾性分析了所有接受维甲酸治疗4年的患者,共评估75项危险因素,发现CD13在DS的发生发展过程中起着重要作用[15]。A TRA因具有能使PML-RARα发生构型的改变、能调节CAMP-PKA信号传导通路激活转录并诱导分化、能触发由caspase介导的PML-RARα溶解途径等作用而广泛应用于APL患者的诱导治疗中。ATRA同时具有上调编码整合素的基因,促进APL细胞表面的黏附受体表达[16]。而整合素(白细胞黏附受体)可介导白细胞黏附至毛细血管内皮细胞(促进病灶内皮渗漏)及细胞外基质[16]。ATRA在诱导APL细胞分化过程中发现特定的趋化因子(CCL2和CXCL8)上调,致使APL细胞增加向肺泡上皮细胞的迁移,导致早期的肺部浸润[17, 18]。地塞米松或中和抗体与特定的趋化因子能抑制肺泡趋化因子的分泌从而减少APL细胞的迁移[17, 18]。在这方面, Tsai等表明在体外ATRA对APL细胞刺激大大增加了白血病细胞对肺泡上皮细胞的浸润[17, 18]。同时A TRA诱导分化的APL细胞分泌IL-1β、IL-6、IL-8、TNFα等血管活性细胞因子[16]。其中IL-1β、IL-6、TNFα等造血生长因子促进白细胞活化。这些细胞因子可解释DS的部分临床表现(发热、突发性低血压、体质量增加或积液)[9, 16]。

全反式维甲酸联合三氧化二砷治疗成人急性早幼粒细胞白 血病的效果 [摘要] 目的探讨全反式维甲酸(ATRA)联合三氧化二砷治疗成人急性早幼粒细胞白血病的效果。方法选取本院2009年1月~2014年1月收治的57例急性早幼粒细胞白血病患者作为研究对象,随机分成观察组(27例)与对照组(30例)。观察组采用ATRA联合三氧化二砷进行治疗,对照组单纯采用ATRA进行治疗。比较两组的治疗效果及相关不良反应发生率。结果两组的PML-RARα融合基因转阴率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组的达到CR时间显著短于对照组,CR率显著高于对照组,白细胞峰值显著小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组的不良反应发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。所有患者随访1年,观察组的无病生存率显著高于对照组,复发率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论ATRA联合三氧化二砷治疗成人急性早幼粒细胞白血病效果显著,可以缩短CR时间,提高缓解率,且不良反应发生率与复发率较低,值得临床推广应用。 [关键词] 全反式维甲酸;三氧化二砷;成人;急性早幼粒细胞白血病

[中图分类号] R557+.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721(2016)03(c)-0081-03 [Abstract] Objective To explore the effect of all trans retinoic acid combined with arsenic trioxide in the treatment of acute promyelocytic leukemia. Methods 57 cases of acute promyelocytic leukemia from January 2009 to January 2014 in our hospital were selected and randomly divided into the observation group (27 cases)and the control group (30 cases).The observation group was treated with all trans retinoic acid combined with arsenic trioxide,the control group was treated with all trans retinoic acid.The therapeutic effect and the incidence rate of adverse reaction in the two groups was compared. Results There was no significant difference in the negative rate of PML-RAR alpha fusion gene between two groups (P>0.05).The time of achieving CR in the observation group was shorter than that in the control group,the CR rate of the observation group was higher than that in the control group,the peak value of white blood cell in the observation group was less than that in the control group,with significant different (P<0.05).The incidence rate of adverse reaction in the observation group was lower than that in the control group,with significant different (P<0.05).All patients were followed

人血浆中全反式维甲酸、13-顺式维甲酸和9-顺式维甲酸浓度的 监测 【摘要】目的建立高效液相色谱法同时测定人血浆中全反式维甲酸、13-顺式维甲酸和9-顺式维甲酸浓度。方法色谱柱为KromasilC18柱(4.6 mm×250 mm,5 μm);柱温为室温。流动相A:甲醇;流动相B:0.01 mol/L醋酸钠缓冲液(pH=5.7),梯度洗脱,流速1 ml/min;检测波长340 nm。结果全反式维甲酸、13-顺式维甲酸和9-顺式维甲酸血药浓度在1~200 ng/ml范围内,浓度与峰面积比有良好的线性关系,最低检测浓度为0.5 ng/ml。全反式维甲酸方法回收率为97.22%~108.80%,日内RSD≤8.24%,日间RSD≤11.34%;13-顺式维甲酸方法回收率为98.62%~104.80%,日内RSD≤8.02%,日间RSD≤11.70%;9-顺式维甲酸方法回收率为97.74%~102.24%,日内RSD≤7.72%,日间RSD≤9.17%。结论本方法简单、快速、灵敏、重现性好,适用于全反式维甲酸、13-顺式维甲酸和9-顺式维甲酸临床血药浓度监测及人体药代动力学研究。 【Abstract】Objective To establish a HPLC method for determination of all-trans,13-cis-and 9-cis-retinoic acid in human plasma.Methods A Kromasil C18 column (4.6 mm×250 mm,5 μm)was adopted.The mobile phase of gradient elution was composed of 0.01 mol/L sodium acetate buffer (pH=5.7) and methanol.The flow rate was 1 ml/min.The UV detector was operated at 340 nm.Results The assay procedure was shown to produce linear calibration curves over the range of 1-200 ng/ml of retinoic acid in plasma.The detect limitation were 0.5 ng/ml.The recovery of all-trans,13-cis-and 9-cis-retinoic acid were 97.22%-108.80%,98.62%-104.80% and 97.74%-102.24%,respectively.The RSD within day and betten days were less than 8.24%and 11.34% for all-trans retinoic acid,less than 8.02%and 11.70% for 13-cis-retinoic acid and less than 7.72%and 9.17% for 9-cis-retinoic acid.Conclusion This method is found to be reproducible,convenient and sensitive for plasma concentration monitoring and clinical pharmacokinetics study of retinoic acid. 【Key words】 All-trans retinoic acid;13-cis-retinoic acid;9-cis-retinoic acid;Plasma concentration;HPLC 维甲酸是维生素A 的天然氧化代谢产物,有多种立体异构体,包括全反式维甲酸(all-trans retinoic acid,ATRA)、13-顺式维甲酸(13-cis-retinoic acid,13-CRA)和9-顺式维甲酸(9-cis-retinoic acid,9-CRA)。其通过维甲酸受体系统而发挥生物学效应,能抑制多种肿瘤细胞增殖,对肿瘤细胞具有诱导分化作用,以及促进细胞凋亡[1]。维甲酸体内代谢异常,可能导致正常细胞分化异常和肿瘤的发生。维甲酸类药物已用于临床,尤其是全反式维甲酸已成为目前治疗急性早幼粒细胞

皮肤科的维甲酸疗法 一般介绍 维甲酸类药物(retinoic acid)是一类天然或合成的维生素A(视黄醇,Retinol)的衍生物,维生素A是正常上皮增殖和分化所必需,但在治疗皮肤病时,不良反应大。为此对其分子结构进行改良而获得了多种在结构上类似的化合物,统称为维甲酸。因其不能治疗维生素A缺乏症,故实际上不属于维生素的范围。 维甲酸类药物首先是在1962年由Stüettgen阐述了“全反式维A酸对皮肤病的治疗作用”开始应用于皮肤科的,至今已有40年的历史,它的问世代表了皮肤病现代疗法中的一个里程碑,为许多难治性皮肤病提供了新的有效的治疗途径,被誉为近半个多世纪来应用于皮肤科治疗中最重要的三大发现之一(另两个为青霉素和糖皮质激素)。已逐渐局部和系统地用于治疗银屑病、角化过度和角化不全性皮肤病,角化性遗传性皮肤病、严重痤疮和与痤疮相关的皮肤病,亦可治疗和预防皮肤老化和肿瘤的形成;已成为治疗银屑病、鱼鳞病和痤疮不可缺少的药物,目前合成的维甲酸类化合物已超过1500种,其结构由三部分组成,即环状结构、多烯侧链和极性终末基团,通过对三部分中的任何一个部分进行改造,均可获得一系列的维甲酸类衍生物。但在临床上有实际应用价值的不到十种。传统上把维甲酸类药物划分三代,第一代为非芳香类,有最早应用的全反式维A酸,因口服副作用大,在本科现以外用为主,目前应用得最多的是异维A酸(isotretinoin)和维胺酯(viaminate);第二代为单芳香族维甲酸:阿维A酯(etretinate)及其主要代谢产物阿维A(acitretin),第三代为多芳香族维甲酸类药物,即芳维甲酸乙酯和具有受体选择性的三种局部应用的维甲酸类药物阿达帕林(adapalene)、乙炔维甲酸他扎罗汀(tazarotene)和贝占罗汀(bexarotene),可分别治疗痤疮、银屑病和皮肤淋巴瘤。 为了全面和客观地评估各种维甲酸,已提出维甲酸治疗指数的概念,即指空腹给维甲酸引起维生素过多症的每日最低剂量与引起50%乳头瘤消退的维A酸量之比,主要反映药物的疗效与不良反应间的关系